共有持分の売却に関する押さえておくべき基本情報

「共有名義の不動産は勝手に売れない」と思われがちですが、実務上は、売却できるケースとできないケースがはっきり分かれています。

特に重要なのが「不動産全体を売却する場合」と「自分の共有持分だけを売却する場合」では、必要な同意や進め方がまったく異なるという点です。

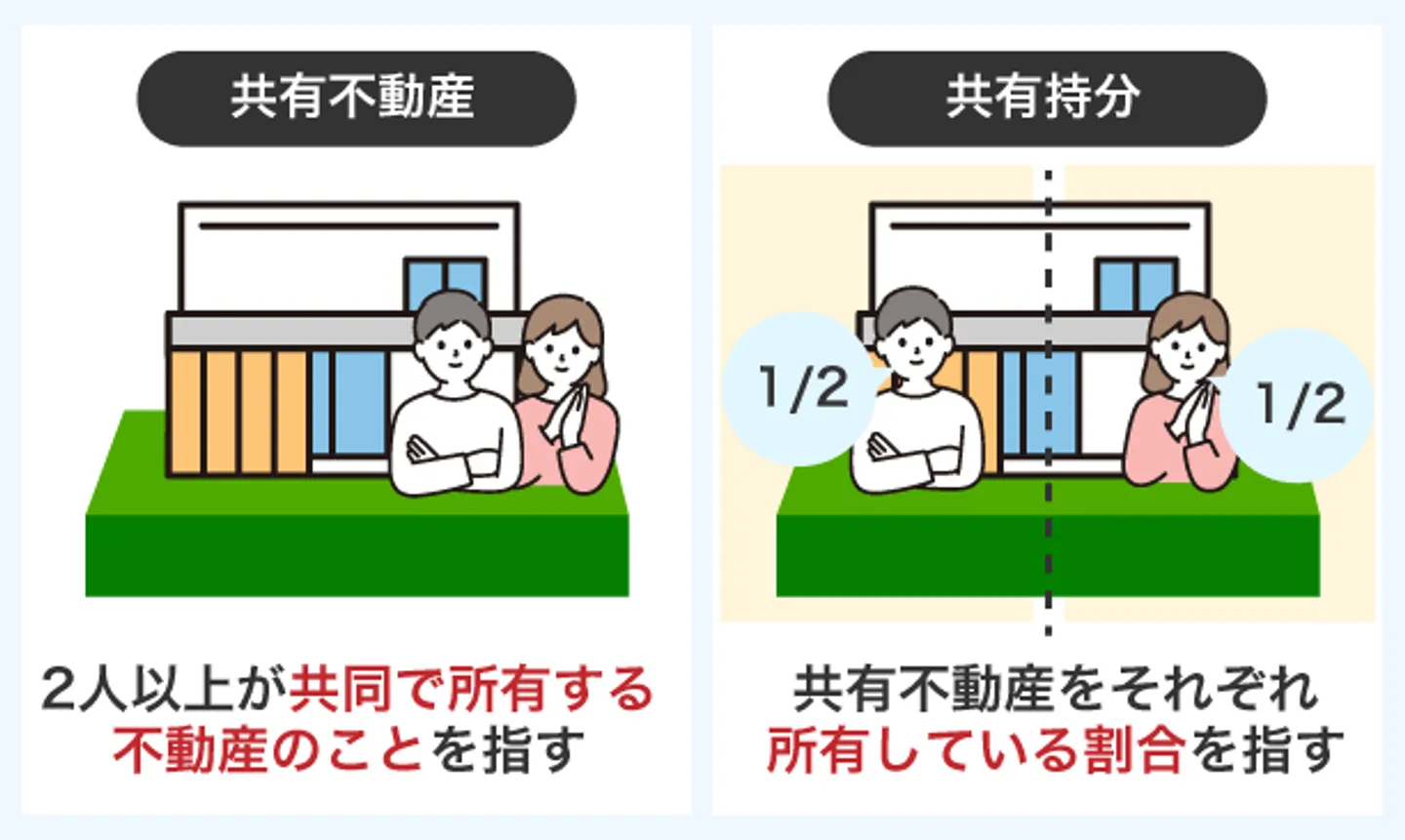

共有持分とは、1つの不動産を複数人で所有する「共有名義不動産」において、それぞれが所有している権利の割合を表すものです。共有持分を持つ者を「共有者」と呼びます。

共有持分の割合は、不動産を共同で購入した場合は出資割合、相続によって取得した場合は相続割合をもとに決まります。

この違いを理解せずに進めると、売却が止まったり、共有者とのトラブルに発展するおそれがあります。

共有持分を売却するうえで、まず押さえておきたい基本的なポイントは、次の2点です。

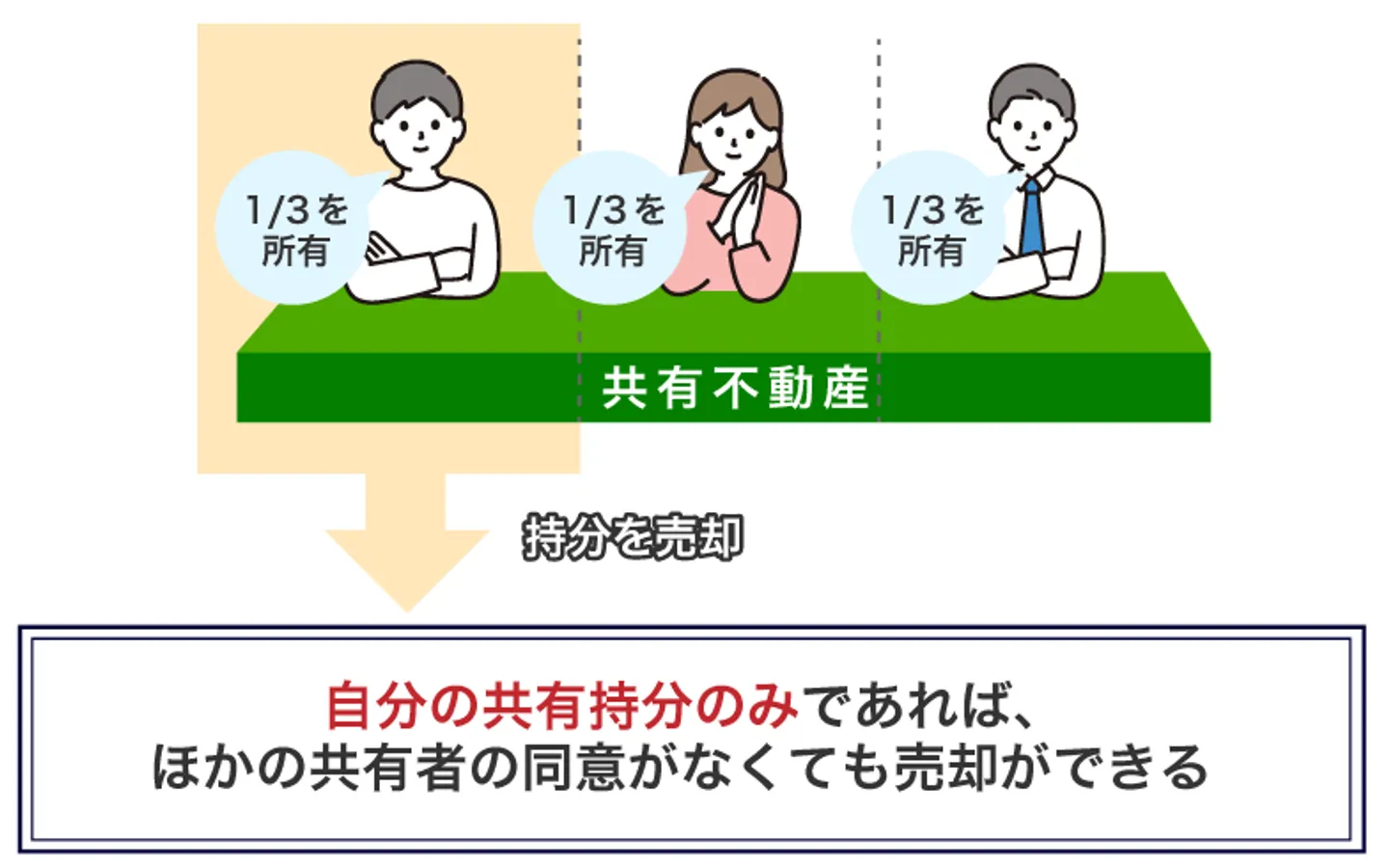

- 自分の共有持分だけであれば、所有者単独の意思で売却できる

- 共有持分を第三者の個人向けに売却するのは、実務上きわめて難しい

自分の共有持分だけなら所有者単独の意思で売却できる

共有名義不動産全体を売却する場合、民法第251条に定める「変更行為」に該当します。そのため、他の共有者全員の同意がなければ売却できません。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができない。

e-Gov法令検索 民法第251条

たとえ共有者10人のうち9人が売却に賛成していても、1人でも反対すれば、原則として不動産全体を売却することはできません。

一方で、自分の共有持分だけを売却する場合は、他の共有者の同意は不要です。たとえば共有持分を1/3有している場合、その1/3の持分に限っては、単独の意思で売却できます。

これは、共有状態であっても、共有持分そのものは「各共有者が単独で所有する財産」として扱われるためです。自己の共有持分は、民法第206条に基づき、自分の意思で売却・贈与・放棄などの処分を行えます。

(所有権の内容)

第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

e-Gov法令検索 民法第206条

実務上は自己持分の売却前に他の共有者に相談するのがおすすめ

法的には自己の共有持分を単独で売却できますが、実務上は、事前に他の共有者へ一言伝えておくほうがトラブルを避けやすいケースが多いです。

たとえば、共有持分を第三者へ売却すると、他の共有者から見ると「面識のない第三者と不動産を共有する状態」になります。

第三者であっても共有者となる以上、共有物の使用を主張したり、建物や敷地の利用について意見を述べたりすることは、民法上認められています。そのため、買主が投資目的の業者や個人だった場合、家賃請求や持分の買い取り、不動産全体の売却を強く求められるなど、共有者間の意見対立が一気に表面化するケースも少なくありません。

こうした権利関係の問題に加えて「知らない人が突然共有者になった」という事実そのものが、他の共有者の感情的な反発や不信感を招くこともあります。結果として、関係性が悪化し、話し合いがより難しくなるおそれもあるでしょう。

もっとも「他の共有者とこれ以上関わりたくない」「早く共有状態から抜けたい」といった事情がある場合、あえて事前連絡をせずに売却を進める選択が取られることもあります。

その場合でも「本当に売却が最善か」「他に選択肢はないか」といった点については、共有名義不動産の取り扱いに慣れた不動産会社や専門家に一度相談し、客観的な意見を確認しておくと安心です。

共有持分を第三者の個人向けに売却するのは難しい

共有持分の売却において、実務上大きな壁になるのが「第三者の個人に買ってもらうのが非常に難しい」という点です。

共有持分の買取を専門に扱ってきた立場から見ても、一般の個人が共有持分を積極的に購入したいと考えるケースは、実務上ほとんど見られません。その理由は、共有持分を購入しても、個人にとって実質的なメリットがほとんどないからです。

具体的には、次のような制約やリスクがあります。

- 不動産全体の売却・建て替えといった「変更行為」や、リフォーム・分筆などの「管理行為」を他の共有者の同意なしに自由に行えない

- 使用方法や費用負担をめぐって、面識のない他の共有者とのトラブルが生じるおそれがある

- 共有持分を取得しても、その不動産に自由に居住できるわけではない

- 住宅ローンを利用しにくく、将来的な転売先も限られる

もっとも、共有持分を運用目的で扱う不動産投資家であれば、売却できる可能性がまったくないわけではありません。

投資家の場合「他の共有持分を順次買い集めて単独名義を目指す」「権利関係の調整を前提に、安く仕入れて再販する」といった戦略を取ることができるため、共有持分であっても収益化を見込めるからです。

ただし、こうした共有持分を扱える投資家は数が限られており、一般の不動産市場で自然にマッチングすることはほとんどありません。「たまたま知り合いの投資家が関心を示している」といった特殊な事情がない限り、第三者の個人向けに売却することを前提に進めるのは難しいでしょう。

共有持分の売却先1:自己持分を他の共有者に売却する

共有持分の売却を検討する際、条件が合えば、まず検討したいのが「他の共有者への売却」です。もし他の共有者があなたの共有持分の買取を希望している場合、その共有者へ売却することで、買取業者に売却するよりも高額で取引できる可能性があります。

また、第三者が新たに共有者になることを避けられるため、売却後のトラブルを抑えやすい点も特徴です。

なお、共有者同士で売買契約を結ぶ場合であっても、実務上は不動産仲介業者を間に入れることをおすすめします。個人間だけで進めると、契約内容の不備や金銭トラブルに発展しやすいためです。

以下では、自己持分を他の共有者へ売却するケースについて、向いている人の特徴やメリット・デメリット、売却相場などを解説します。

共有持分を他の共有者へ売却するのに向いている人

筆者のこれまでの取引経験を踏まえると、次のようなケースでは、共有持分を他の共有者へ売却する方法が特に向いているといえます。

- 他の共有者が、共有持分の買取に前向きな姿勢を示している

- できるだけ高い価格で共有持分を売却したいと考えている

- 第三者(買取業者や投資家)が新たな共有者となり、共有者間でトラブルが生じるのを避けたい

- 他の共有者との関係性が比較的良好で、話し合いによる調整が可能である

共有持分は、第三者よりも、もともとの共有者が買い取ったほうが活用の幅が広がりやすく、その分、価格面でも柔軟な交渉が成立しやすい傾向があります。

また、顔も知らない第三者が共有者になる場合と比べて、他の共有者から心理的な納得を得やすい点も、他の共有者への売却ならではの特徴といえるでしょう。

共有持分を他の共有者へ売却するメリット

共有持分を売却する場合、他の共有者へ売却したほうが買取業者に売却するよりも、高値が付きやすい傾向があります。他の共有者にとって、持分を追加取得することによる実務的・経済的なメリットが大きいためです。

他の共有者への売却で価格が上がりやすい主な理由は、次のとおりです。

- 持分割合が増えることで、管理行為に関する合意形成がしやすくなり、不動産の活用や維持管理が進めやすくなる

- 最終的に持分を集約できれば、単独名義となり、不動産を自由に売却・賃貸・活用できる状態を目指せる

- 将来、不動産全体を売却する際にも、共有状態より単独名義のほうが市場価値が高くなりやすい

- 買取業者や投資家と共有状態になるリスクを回避でき、不要なトラブルや訴訟リスクを減らせる

このように、他の共有者にとっては「多少高く買い取ってでも持分を取得する合理性」があるため、条件が合えば、買取業者よりも有利な条件で売却できる可能性があります。

共有持分を他の共有者へ売却するデメリット

他の共有者に共有持分を買い取る意思がなければ、そもそも売却できません。他の共有者が「共有状態のままでよいと考えている」「購入資金が捻出できない」といった状況だと、どれだけ交渉を重ねても、取引自体が成立しないケースも多いです。

一方で、交渉の進め方次第では、他の共有者が買取を検討し始めるケースもあります。たとえば、持分を取得することで将来的に単独名義を目指せることや、不動産を自由に活用できる可能性がある点を丁寧に説明すれば、当初は消極的だった共有者が検討に転じることもあります。

ただし、このような説明や交渉には時間と労力がかかることが多く、スムーズに話がまとまるとは限らない点も、他の共有者へ売却する際のデメリットといえるでしょう。

他の共有者へ売却する場合の相場は「不動産価格×持分割合」

他の共有者へ共有持分を売却する場合、売却価格の目安は「不動産価格×持分割合」で考えられるのが一般的です。

たとえば、不動産全体の評価額が3,000万円で、共有持分が1/3であれば、1,000万円前後が目安になります。これは、他の共有者が持分を取得することで不動産をより自由に活用できるようになり、買取業者のように再販リスクや諸経費を考慮する必要がないためです。その結果、買取業者への売却と比べて高値になりやすい傾向があります。

ただし、この金額はあくまで目安であり、実際の売却価格は、共有者間の合意や支払い条件によって調整されるのが一般的です。

ここで注意しておきたいのが、共有持分の価格を安く設定しすぎると、贈与税が発生する可能性がある点です。不動産の資産価値に対して著しく低い価格で売却すると、資産価値と売却価格との差額が「みなし贈与」と判断され、差額分に贈与税が課せられるケースがあります。

たとえば、共有持分割合40%を実質10%相当の金額で親族に売却した場合、差額の30%分が贈与とみなされ、贈与税の課税対象となることがあります。どの程度が「著しく低い価額」に該当するかは個別事情によって異なるため、売却価格を決める際は事前に税理士などの専門家へ相談しておくとよいでしょう。

参考:国税庁「No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」

他の共有者へ共有持分を売却する際のトラブルと解決策

他の共有者へ共有持分を売却する際に多いトラブルは、売却価格や売買契約の内容について共有者同士で折り合いがつかず、話し合いがこじれてしまうケースです。

共有者同士の取引は「身内だから簡単にまとまる」と思われがちですが、実際には、売却価格の妥当性や権利関係、契約条件などを整理するには、不動産や民法に関する専門知識が必要です。これらを個人間の判断だけで進めてしまうと、後になって深刻な法的トラブルへ発展するリスクがあります。

実際に、筆者のもとには次のような相談が寄せられています。

- 「長男の自分が持つべきだ」と、買取ではなく無償での提供を迫ってきた

- 売却相場よりも著しく安い金額を提示したうえで、共有者や親戚が売却するよう圧をかけてきた

- 素人同士で作成した売買契約書に不備があり、売買契約自体が無効になってしまった

- 売却後に発生したキズを「売却前に付けられた」と因縁をつけられ、訴訟にまで発展した

これらのトラブルに共通しているのは、価格の根拠や契約条件が曖昧なまま、感情や立場の違いだけで話が進んでしまっている点です。こうしたリスクを回避するためには、第三者の専門家を間に入れて取引を進めることが、実務上もっとも有効な解決策といえます。

たとえば、不動産鑑定士や不動産仲介会社に査定を依頼すれば、価格の妥当性を客観的に示すことができ、共有者の納得も得やすくなります。また、売買契約書の作成やリーガルチェックを弁護士や仲介業者に任せることで、契約内容の不備や将来的な紛争を未然に防ぐことが可能です。

共有持分を他の共有者に売却する時の注意点とリスク軽減のポイント

共有持分を他の共有者に売却する際には、買取業者を利用する場合とは異なる注意点やリスクが存在します。以下では、共有持分を他の共有者に売却する時の注意点とリスク軽減のポイントを解説します。

- 感情的な対立を避け、第三者を交えた交渉を行う

- 契約内容や価格合意は書面に残す

- 法的手続きを要する場合は弁護士や司法書士に相談する

感情的な対立を避け、第三者を交えた交渉を行う

共有者同士で共有持分を売買する場合「兄弟なのだから安くしてほしい」「そもそも手放すなんて無責任だ」といった、感情や人間関係を理由とした対立が生じやすくなります。とくに親族間の取引では、金額や条件の妥当性よりも、過去の経緯や立場の違いが前面に出てしまい、冷静な話し合いが難しくなるケースも少なくありません。

感情的なリスクを避けるには、売却交渉の初期段階から第三者を交えて進めるのが効果的です。弁護士や不動産会社など、法律や不動産に詳しい客観的な第三者が間に入ることで、価格や条件を個人の感情ではなく、合理的な基準に基づいて整理しやすくなります。

契約内容や価格合意は書面に残す

共有持分の個人間取引では、口約束だけで売買を進めてしまうケースも見受けられます。口頭であっても売買契約は法的に成立しますが「言った・言わない」の争いに発展しやすく、後から条件をめぐるトラブルが生じるおそれがあります。

親族などの親密な間柄であっても、共有持分の売買では、契約内容を必ず書面に残すことが重要です。とくに、次のような事項は最低限明記しておく必要があります。

- 売買する共有持分の内容(割合・対象不動産)

- 売買価格および手付金の有無・金額

- 売却代金の支払い方法・支払期限

- 契約解除が認められる条件

- 不動産の引き渡し時期

- 所有権移転登記や固定資産税の負担区分

こうした契約内容を確実に整理するためには、共有者同士の売買であっても、不動産仲介業者を間に入れるのが、リスクを抑えやすい方法といえるでしょう。

実際に、筆者のもとにも「代金が支払われないまま連絡が取れなくなった」「契約書の不備を理由に契約解除を求められた」といった、個人間取引ならではの相談が寄せられています。

仲介手数料がかかるものの、不動産の査定、売買契約書の作成、登記手続きの段取りまで一括してサポートを受けられるため、不要なトラブルを未然に防ぎやすくなります。

法的手続きを要する場合は弁護士や司法書士に相談する

共有持分の売買において法的手続きを要する場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。共有持分は権利関係が複雑で、登記や契約内容を誤ると、売却が無効になったり、後から紛争に発展したりするリスクがあるためです。

たとえば、以下のケースでは専門家に相談することを推奨します。

- 共有名義不動産の相続登記が未了だった

- 売却が成立し、持分移転登記をおこなう必要がある

- 共有者同士でトラブルが発生し、協議や調整が必要になる

- 共有者の一部が行方不明・認知症となり、法的手続きでの対応が求められる

- 共有物分割請求の手続きを進める

司法書士は主に登記手続きを、弁護士は紛争解決のアドバイスや代理交渉を担当します。状況に応じて適切な専門家に相談することで、手続きを安全かつ円滑に進めやすくなり、将来的な紛争リスクも抑えられます。

他の共有者へ共有持分を売却する流れ

共有持分を他の共有者へ売却する場合は、個人間取引ならではの注意点が多く、進め方を誤るとトラブルにつながりやすくなります。そこで、他の共有者へ共有持分を売却する際の一般的な流れを整理して確認しておきましょう。

他の共有者へ共有持分を売却する流れは、主に次のとおりです。

- 買取の意思がある共有者と交渉する

- 不動産鑑定士や不動産仲介会社に不動産を査定してもらう

- 不動産仲介会社に依頼して他の共有者との売買契約を仲介してもらう

- 所有権移転登記をおこなう

共有持分を売却する際は、登記関係書類や本人確認書類などを事前に準備しておくと手続きがスムーズです。

買取の意思がある共有者と交渉する

まずは、他の共有者に対して「あなたの共有持分を買い取る意思があるかどうか」を確認します。

確認すべき主なポイントは、次のような内容です。

- 本当に共有持分を買い取る意思があるか

- 購入資金を用意できそうか

- 売却後の不動産の利用や管理について、どのように考えているか

この時点では、「売る・売らない」「買う・買わない」の方向性をすり合わせることが目的です。いきなり価格交渉に入ると、感情的な対立や話し合いの行き詰まりを招きやすいため、具体的な価格や契約条件は決め切らないほうが無難です。

実際の売却価格や契約内容については、不動産仲介会社や専門家のサポートを受けながら、客観的な根拠をもとに進めていくようにしましょう。

不動産鑑定士や不動産仲介会社に不動産を査定してもらう

共有持分を他の共有者へ売却する場合でも、売却価格を決める前に、共有名義不動産全体や共有持分について専門家の査定を受けておくのが一般的です。査定を依頼する先としては、不動産鑑定士、またはその後の売買を仲介してもらう予定の不動産仲介会社が適しています。

専門家による査定を挟むことで、価格の妥当性を客観的に説明できるため、共有者間での合意形成が進めやすくなります。また、売却価格が相場から大きく外れていないことを示せるため、後のトラブルや税務上のリスクを抑える効果も期待できます。

なお、共有者双方が価格に十分納得しており、信頼関係がある場合には、査定結果に縛られず当事者間で価格を決めること自体は可能です。ただし、その場合でも、価格設定の根拠が不明確だとトラブルや税務上の問題につながるおそれがあるため、慎重に判断する必要があります。

不動産仲介会社に依頼して他の共有者との売買契約を仲介してもらう

実際に売買を進める段階では、共有者同士の取引であっても、不動産仲介会社にサポートを依頼するケースが一般的です。話し合いの取りまとめ、売却価格や条件の整理、売買契約内容の精査、売買契約書の作成などを不動産仲介会社に任せることで、契約締結までの流れを円滑に進めやすくなります。

とくに共有者間の売買では、条件面での認識違いや感情的な対立が起こりやすくなります。第三者である仲介会社が間に入ることで、トラブルの防止にもつながりやすいでしょう。

ただし、不動産仲介会社に依頼する場合は、売却価格とは別に仲介手数料が発生します。そのため、最終的な手取り額がいくらになるのかを事前に確認しておくとよいでしょう。

なお、仲介手数料については「不動産仲介を使うなら仲介手数料」で詳しく解説します。

所有権移転登記をおこなう

相手から共有持分の売却代金が振り込まれたら、自分の共有持分の所有権を売却先の共有者へ移す「所有権移転登記」をおこないます。

不動産売買では、原則として所有権移転登記の手続きや費用は買主側が負担します。ただし、共有者同士の取引では、関係性や合意内容に応じて、手続きの進め方や費用負担を柔軟に決めるケースも少なくありません。

なお、共有持分の所有権移転登記は、記載内容や必要書類に不備があると補正や手続きの遅れにつながりやすいため、実務上は司法書士に依頼して進めるのがおすすめです。

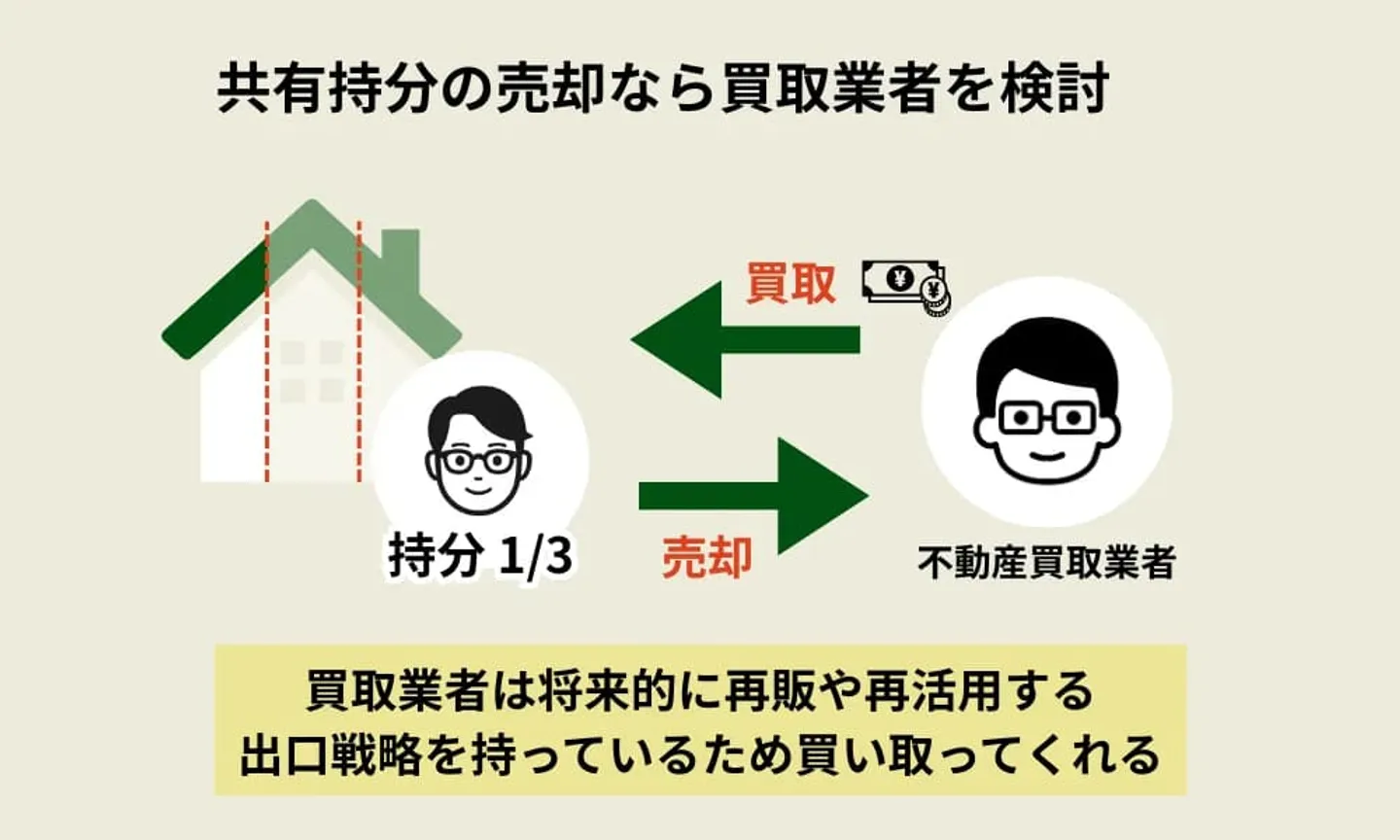

共有持分の売却先2:自己持分を買取業者に売却する

他の共有者への売却が難しい場合や、話し合いがまとまらない場合は、共有持分専門の買取業者への売却を検討するのが現実的です。

不動産の買取業者とは、買い取った不動産を自社のノウハウでリフォーム・リノベーションを実施し、第三者への売却・賃貸などで収益を得る業者です。イメージとしては中古車買取や古本買取といった、リユースビジネスが近くなります。

不動産仲介との大きな違いは、不動産会社が「買主を探す」のではなく「自ら買主になる」点にあります。

不動産仲介との違いを、以下の表でおおまかにまとめました。

|

不動産買取 |

不動産仲介 |

| 売却先 |

買取業者 |

不動産会社以外の第三者 |

| 売却価格 |

買取業者の査定による |

不動産会社の査定や第三者との交渉による |

| 手数料の有無 |

原則として手数料は発生しない |

売買契約が成立すると仲介手数料が発生する |

| 共有持分の売却 |

・すぐに買い取ってくれる

・売却相場はそこまで高くない |

・不動産会社によっては取り扱ってくれない

・成立すれば買取より高値になる可能性はあるが、現実的には成約が難しい |

買取業者なら、一般の方からの需要が低い共有持分でも「収益化できそう」と判断したら買い取ってくれる可能性があります。とくに共有持分・相続不動産などの訳あり物件を専門とする業者なら、他の業者から断られた共有持分でも買取を期待できるでしょう。

ここからは、自己持分を買取業者へ売却するメリット・デメリットなどを、実務面の話も交えながら解説します。

なお、最初は不動産会社の仲介で買主を探し、買主が一定期間見つからなければ不動産会社が買い取る「買取保証」という形式もあります。

共有持分を買取業者に売却するのに向いている人

筆者のこれまでの取引経験を基に考えると「共有持分を買取業者に売却するのに向いている人」は次のとおりです。

- 1週間~1か月以内、できれば数日以内に現金化したい

- 他の共有者や周囲の人に知られる前に共有持分を手放したい

- 売却時や売却後などにトラブルを起こさずスムーズに売却したい

買取業者への売却は、共有名義不動産全体の売却や不動産仲介を利用した売却と比べて、買主探しや交渉の手間が少なく、シンプルに手続きを進めやすい方法です。また、複雑化した権利関係や共有者同士の争いが残る共有持分でも、サポートを受けたうえで迅速な売却が期待できるでしょう。

確実な取引成立・現金化を求めるなら、買取業者の利用がおすすめです。

共有持分を買取業者へ売却するメリット

共有持分を買取業者へ売却することで、他の共有者や第三者への売却と比べ、価格・スピード・手続き面で実務上のメリットを得られるケースがあります。

具体的なメリットは次のとおりです。

- 一般的な不動産会社よりも高値での買取が期待できる

- 売却までの時間が数週間~1か月と早い

- 不動産仲介のような仲介手数料が発生しない

- 契約不適合責任免責によって売却後のトラブルを避けやすい

一般的な不動産会社よりも高値での買取が期待できる

筆者の実務経験から言うと、共有持分の買取を専門とする業者は、一般的な不動産会社を利用するよりも高値で持分を買い取ってくれる傾向があります。

共有持分は第三者の個人に売却するのが困難な不動産です。

「売却できない可能性が高い」といったリスクが原因で、共有持分を一切取り扱わない業者や「共有持分の取り扱い経験がない」「今後も扱う予定がない」といった不動産会社も多数あります。

一般的な不動産会社に共有持分の取り扱いを依頼する場合、主なリスクは次のとおりです。

- 権利関係の複雑さやトラブルのリスクを懸念し「安くないと売れないのでは」と過度に見積もってしまう

- 共有物分割請求訴訟や行方不明の共有者など、法律的なリスクの部分がマイナス評価につながる

- 共有持分を取得した後の活用方法がイメージできず、適切な査定ができない

一方、専門の買取業者なら、取得後の運用方法を熟知したうえで共有持分を正しく査定する力があります。

専門の買取業者の査定を受けるメリットは、次のとおりです。

- 買取後の将来的な不動産運用で得られる利益をプラス評価にできる

- 買取に関して発生する登記費用、士業報酬、リフォーム・修繕費、トラブル対応費などを正確に把握したうえで、利益を逆算して適切価格を提示できる

- 業者によっては査定、登記、買取後のリフォーム・修繕などをすべて自社や提携会社でワンストップ対応できるため余計な諸経費が査定に反映されない

上記の理由から、一般的な不動産会社よりも買取業者のほうが、共有持分を高値で売却できる見込みがあります。

売却までの時間が数週間~1か月と早い

共有持分を買取業者に売却する大きなメリットの1つは、現金化までのスピードです。数週間~1か月程度で、引き渡しや売却代金の振込がおこなわれます。スピード買取を売りにする買取業者で、条件が整っている場合には、査定から現金化まで即日〜3日程度で完了するケースもあります。

現金化までのスピードが早い理由は、買取業者との売買契約が、あなたと買取業者の2者間だけで成立するからです。すでに買主は買取業者と決まっているので、広告を出して買主を探したり、内覧対応したりする必要がありません。

これに対して不動産仲介は、買主を探す手間があることから、売却が成立するまで平均3〜6か月かかります。とくに共有持分は需要が低いことを考えると、買主が1年以上見つからないケースも珍しくありません。以上のことから、すぐに現金を得たい人は買取業者への売却が向いています。

広告募集や内覧対応がないため、売却時に他の共有者や周囲の人に売却の事実が知られにくい点もメリットの1つです。

仲介手数料が発生しない

買取業者への売却はあなたと業者との直接の売買契約であるため、仲介手数料が発生しません。

不動産仲介業者に依頼する場合、仲介業務に対して手数料を支払う必要があります。仲介手数料の金額は法律で金額上限が定められており、売却価格が高額になるほど仲介手数料も高くなります。たとえば売却金額が3,000万円だと、仲介手数料は税込で105万6,000円です。

仲介手数料については、不動産仲介を使うなら仲介手数料の見出しにて詳細を解説しています。

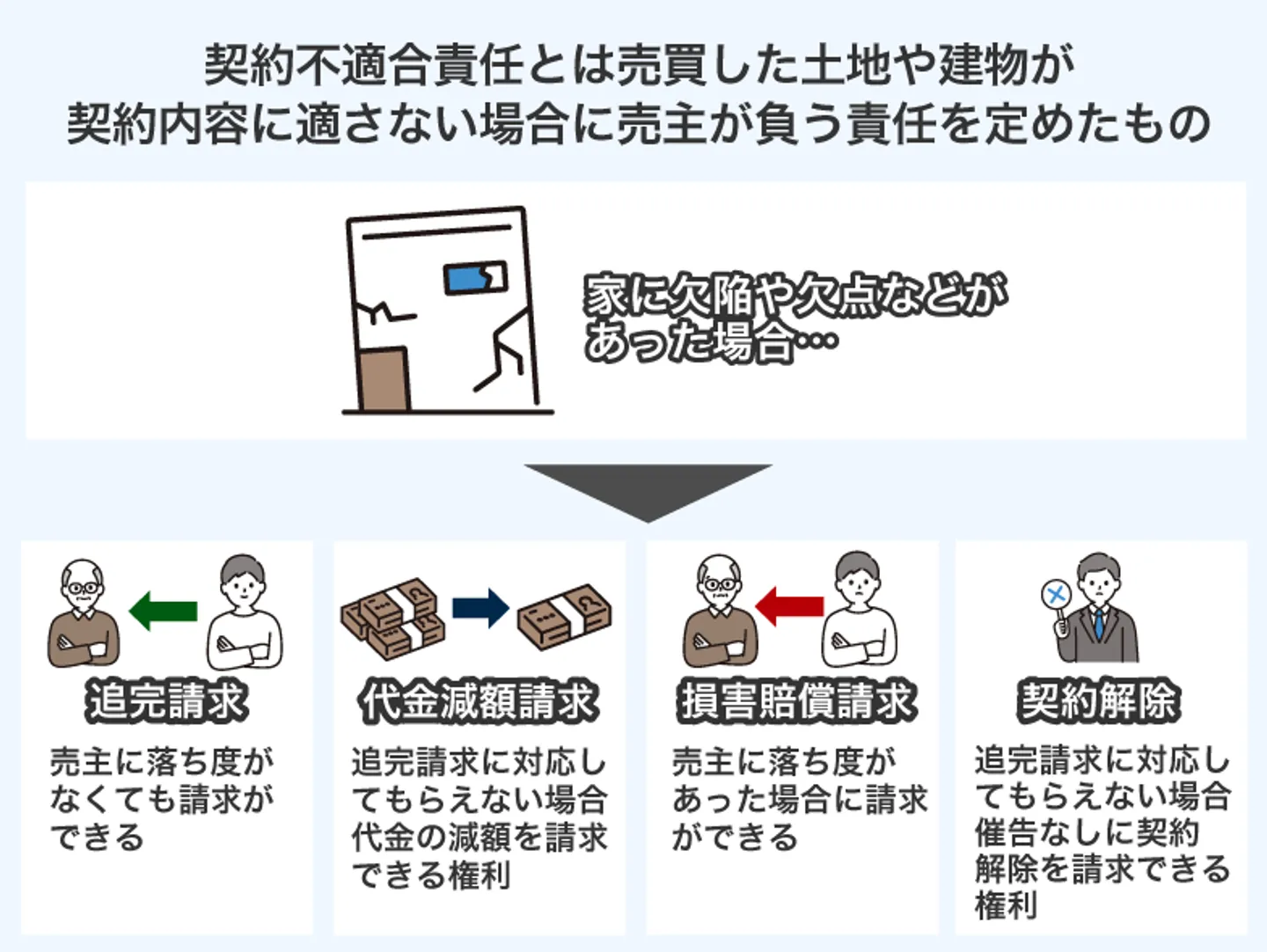

契約不適合責任免責によって売却後のトラブルを避けやすい

買取業者と売買契約を交わすときは、売買契約時に「契約不適合責任免責」が付されるのが一般的です。

契約不適合責任とは引き渡した不動産が契約内容に適合しない場合に、買主が売主に一定の請求をおこなえる仕組みです。民法第562条などにて定められています。

(買主の追完請求権)

第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

e-Gov法令検索 民法第562条

仮に売却後に欠陥や不具合が見つかった場合、買主は以下のような権利を行使できます。

| 売主が負うべき契約不適合責任 |

内容 |

| 民法第562条における追完請求権 |

不動産の補修や代替物の引き渡しなどを要求できる権利 |

| 民法第563条における代金減額請求 |

売買代金を安くするように請求できる権利 |

| 民法第564条などにおける損害賠償請求 |

売買契約において被った損害分の金銭を請求できる権利 |

| 民法第564条などにおける解除権の行使 |

売買契約自体をなかったことにする権利 |

しかし買取業者との契約では、上記の責任の免除特例を付けるのが通例です。そのため、売却後から何かしらの瑕疵が見つかっても、売主が補修や損害賠償を負うことはありません。買取業者側も、自分が補修やリフォームをすることを前提に買取します。

実務上では、一般的に不動産売買における契約不適合責任を問う裁判は数多く存在します。そのことを考えると、共有持分売却後のトラブルを回避するなら買取業者への売却が向いているでしょう。

ただし、重大な欠陥やその他の瑕疵があることを知ったうえで黙って売却した場合、相手の訴えによっては契約不適合責任免責が無効になる場合があります。買取業者へ売却する場合でも、瑕疵の有無を確認して買主業者へ隠さず伝えるようにしてください。

共有持分を買取業者へ売却するデメリット

共有者となった買取業者と、他の共有者とでトラブルになるケースも少なくありません。

実際に「他の買取業者とトラブルになって困っている」と相談を受けることがあります。以下では、相談事例の一部を紹介します。

- 第三者に売却した後、兄弟の共有者からクレームがきて関係性が悪化した

- 買取業者が早朝・深夜など時間帯にかかわらず、他の共有者へ共有持分の売却をしつこく迫った

- 買取業者が敷地内へ無断で侵入し、よく思わない共有者とトラブルになった

- 評価額1,000万円の共有持分を、買取業者が300万円で買い取ろうとした

- 共有物分割請求のときに買取業者が強硬姿勢を崩さず、訴訟にまで発展し1年以上解決しない

前提として、共有者となった買取業者による、敷地内への立ち入りや正当な範囲での家賃請求・共有物分割請求などは合法です。民法第206条、第249条、第258条などに基づき、共有持分割合を1%でも所有していればその権利を有すると解されるからです。

しかし法律で認められていても、他の共有者からすると「顔も知らない人が自分たちの不動産を好き勝手に使おうとしている」と、感情面で納得できないのも事実です。自社の利益を最優先する買取業者だと、強引な営業や即座の法的措置などを押し進めるリスクが考えられます。

共有者と買取業者との衝突を防ぐには、まず共有者と売却について事前に相談しておくことです。筆者の経験上、無断で他の共有者に売却するより、協議の場を設けて話し合ったほうが売却時のトラブルを回避しやすくなります。

また、悪徳業者を選ばないよう買取業者選びを慎重に進めることも大切です。買取業者の選び方については、「他の共有者と買取業者との間でコミュニケーションがうまくいかないことがある」で解説します。

共有持分を買取業者などの第三者に売却したらどうなる?

共有持分を買取業者などの第三者に売却すると、所有権がその第三者に移転し、他の共有者と第三者が共有状態になります。たとえば、自分の共有持分の30%を買取業者に売却すれば、買取業者が持分30%を取得します。

第三者に共有持分を譲渡しても、共有不動産全体の権利関係や他の共有者の持分割合は変化しません。自分が持っていた共有名義不動産に関するさまざまな権利が、そのまま第三者に移るイメージです。

「第三者に売却すると、知らない人に不動産を自由にされてしまうのでは」と不安に思われるかもしれません。しかし、必要な同意がない限り、第三者であっても売却やリフォームを自由にできない点は同じです。一方で、共有者としての権利自体は、これまでと同じように行使できます。

たとえば、共有名義不動産の敷地内への立ち入りや、建物の使用などは権限の範囲内です。買取業者や投資家に売却した場合は、共有状態を解消する目的で、持分買取の打診や共有物分割請求などをおこなうケースがあります。

実際のところ「勝手に建物に入られた」「持分を手放すよう強引に迫られた」など、第三者との共有状態が原因となるトラブルがあるのも事実です。しかし、よほど悪質な相手でない限り、買取業者などは双方の利益や問題解決を前提として誠実に対応します。

とはいえ、無断で共有持分を売却した場合は「なぜ勝手に売却したのか」「第三者に勝手に出入りされるのが嫌だ」などと、他の共有者が感情的に反発したり、不快に感じたりするおそれがあります。そのため、共有持分を第三者に売却する際には、事前に他の共有者へ相談しておくのがよいでしょう。

買取業者への共有持分売却相場は「不動産価格×持分割合×1/2~1/3」

買取業者へ共有持分を売却した場合、売却相場は「共有名義不動産の市場価格×持分割合」の金額を、さらに1/2〜1/3にした金額です。共有名義不動産の市場価格6,600万円・共有持分1/4だった場合の例は以下のとおりです。

<計算例>

(6,600万円×1/4)×1/3~1/2=550万~825万円

上記はあくまでおおまかな相場であり「他の共有者の状況」「不動産の利用状況」「トラブルの有無」などによって、金額が決まります。

なぜ「共有名義不動産の市場価格×持分割合」よりも安くなるかというと、買取業者が共有持分を買い取るうえで発生する必要経費を差し引いているからです。

買取業者は不動産を買い取った後、その不動産を活用したり転売したりして利益を得ます。そのため買取業者は、収益化のために必要な経費を考慮したうえで査定額を算出します。

<買取業者が査定で考慮する経費の例>

- 買い取った不動産のリフォーム代や修繕費

- 現況のままでの買取に対するリスク負担費

- 契約不適合責任免責での買取に対するリスク負担費

- その他買取に関する各種経費

しかし共有名義不動産自体の価値が高ければ、共有持分でも数千万円以上で売却が可能です。筆者が代表を務める買取業者「クランピーリアルエステート」では、共有持分の数千万円~数億円での買取実績があります。買取事例については、クランピーリアルエステート共有持分買取の事例をご覧ください。

買取業者に高く売れやすい共有不動産の特徴

買取業者が共有持分にいくらの価格をつけるかは、共有名義不動産自体の市場価値と、不動産を買い取った業者が負担する費用の大きさによって変わります。

買取業者に高く売れやすい共有名義不動産には、次のような特徴が見られます。

- 需要が高い地域の物件

- リフォームや解体など余計な費用がかからない物件

- 共有者が少ない・意思決定における対立がない物件

需要が高い地域の物件

不動産の価値や人気は、立地によって大きく変わります。共有名義不動産においても同じで、立地条件のよい不動産ほど需要を見込みやすく、買取業者が査定時にプラス評価にしてくれる傾向があります。

なぜなら、立地条件のよい不動産を仕入れられれば「売却までの期間が短くコストを抑えやすい」「購入や入居の希望者が多く黒字化まで早い」など、買取業者側のメリットが大きいからです。

以下は、一般的に「需要が高い」とされる地域の特徴です。

| 需要が高い地域 |

具体例 |

| 交通アクセスが優れている |

・駅から徒歩10分以内にある

・バスやタクシーなど公共交通機関が使いやすい

・高速道路などが近く車で移動しやすい |

| 周辺施設がよい |

・大型ショッピングモール、スーパー、コンビニなどの商業施設がある

・学校、病院、郵便局、金融機関など生活に欠かせない施設が近い

・公園や緑地がある

・工場、下水処理場、パチンコ店などの嫌悪施設が周辺にない |

| 再開発計画などで将来性・成長性が高い |

・今後も新しい商業施設や病院、駅などの建設が決まっている

・公共交通機関や道路の整備が進み交通アクセスがよくなる |

| 周辺の治安がよい |

・繁華街からほどよく距離があり

・交番や警察署が近くにある

・地域全体の犯罪発生率が低い |

| 災害リスクが低い |

・山や海から距離があり、土砂災害、津波、冠水などの被害を回避しやすい

・地盤が安定していて地震の被害を抑えやすい

・その他国土交通省のハザードマップで自然災害の被害想定が小さい地域にある |

リフォームや解体など余計な費用がかからない物件

買取業者が不動産運用で利益を出すには、不動産の購入資金に加えて、買取後のリフォーム費用や解体費用など多くのコストが必要です。実際に不動産の査定価格にも、買取後に発生する諸経費が反映されています。

そのため、不動産買取の後に余計な費用がかからず、すぐに再販や賃貸にまわしやすい物件ほど、買取業者から高い評価になりやすいのが実務上の特徴です。

実際に、以下のような物件は買取業者の負担が少なく、高値査定になりやすい傾向があります。

- 建物に目立つ欠陥やキズが少ない

- 老朽化が進んでいない

- 土地の整地が済んでいる

- 再建築不可や違法建築状態ではない

- 解体コストがかからない

- 家具・ゴミ・その他不要物などの残置物が少ない

ただし、売却前に無理をしてリフォームや解体を自分で行う必要がありません。

買取業者は基本的に自社体制や他社との提携によって、独自フローに基づいた最適な再生ノウハウを構築しています。もし売主側で対応してしまうと、自社基準と合わなくなり、買取業者側で一からリフォームなどをやり直すリスクが出てきます。売主側にとっても、余計なリフォーム代や解体費用で数百万円以上失うことになるでしょう。

あくまでこちらの情報は「不動産の状態がよいなら売却しようかな」という判断基準に使ってください。

共有者が少ない・意思決定における対立がない物件

共有名義不動産にまつわるトラブルの多くは「共有者の数が多く意見がまとまらないこと」「共有者同士の対立が発生しやすいこと」に集約されます。

共有者の人数が多い、連絡が取れない人がいる、売却に反対する人といった問題が存在する物件だと、買取業者側から見て以下のリスクが懸念されます。

- 共有者全員との交渉に時間がかかる

- 共有者との話し合いがまとまらず共有物分割請求にまで発展する

- 行方不明者に関する調査費などが別途かかる

共有者が少ない・意思決定における対立がない物件は、買取業者からのマイナス評価を避けやすく、高値での売却を期待しやすいメリットがあります。

共有持分を買取業者になるべく高く売るためのコツ

買取業者に共有持分を高く売却するには「業者選び」や「売却の準備」の2つが大きなポイントになります。

下記の「共有持分を買取業者になるべく高く売るためのコツ」を知っておけば、共有持分の買取価格を高められる可能性があります。

- 買取業者の専門分野を確認する

- 登記から買取までワンストップで対応できる業者を選ぶ

- 他の共有者から持分を買い取るなどして持分をまとめておく

買取業者の専門分野を確認する

買取業者のなかには「事故物件に強い」「再建築不可物件専門」など、特定の分野に強みを持つところがあります。

共有持分を売却する場合は、共有持分専門の買取業者に依頼しましょう。「一般的な不動産会社よりも高値での買取が期待できる」にて解説したとおり、専門の買取業者のほうが適切な査定や法的対応を期待できるためです。

買取業者の専門分野かどうかを確認する際には、以下の点に注目してみてください。

- 共有持分の買取実績数

- 査定根拠の明確さや妥当性

- 弁護士や司法書士などの法務の専門家との連携体制

- 査定や買取スピード

- GoogleやSNSなどでの口コミ評価

- 事故物件や底地などの他の訳あり要素を持つ共有持分にも対応できるのか

たとえば、筆者が代表を務める「クランピーリアルエステート」は、共有持分の買取実績を50件以上公開しています。また、全国の弁護士、司法書士、土地家屋調査士などの専門家1,700人以上と提携しています。

登記から買取までワンストップで対応できる業者を選ぶ

登記から買取までワンストップで対応できる買取業者は、高値の査定や適切な法的対応を期待できます。

買取業者は共有持分の買取に関して、査定以外にも「売買契約書の作成」「登記申請のサポート」「共有者との協議や通知」「リフォーム工事」などを実施します。共有者同士の争いや行方不明者などが存在する場合は、法的対応も必要です。

ワンストップで対応できる買取業者の多くは、外部の士業事務所やリフォーム会社と提携しています。外注費などを抑えられるため、その分買取価格に上乗せされることが期待できます。また、外部とのやり取りや情報伝達ミスなどによる時間ロスを削減できることから、人件費や労務時間を理由とした査定額の減額を減らせる点も特徴の1つです。

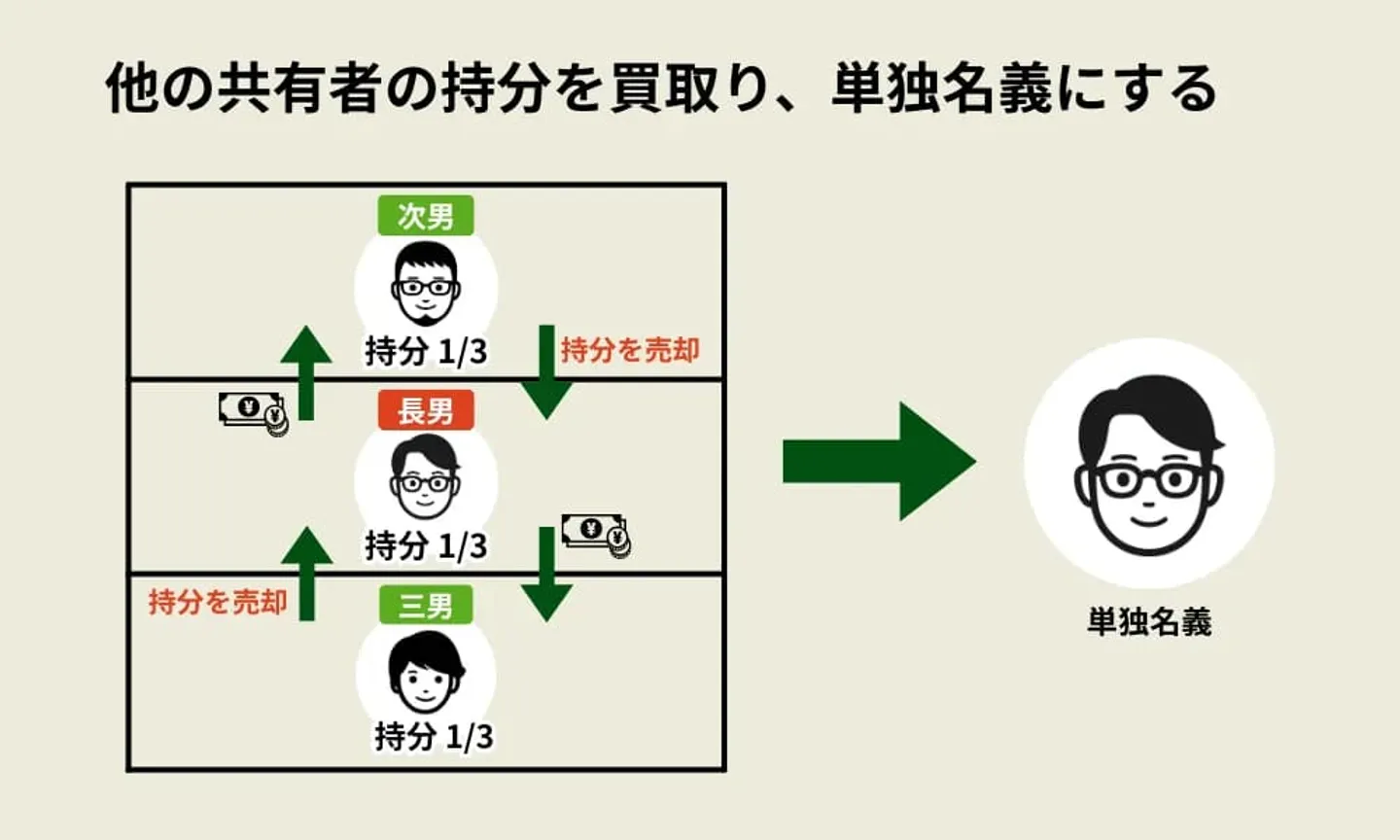

他の共有者から持分を買い取るなどして持分をまとめておく

他の共有者から共有持分を買い取るなどして、自分の持分割合を増やしておくと、買取業者の査定額が高くなる傾向があります。

なぜなら、共有持分をまとめるほど共有者の人数が減り、買取業者の負担が大きく軽減されるからです。その結果、査定額が上乗せされやすくなったり、業者が積極的に買取を検討しやすくなったりする傾向があります。

具体的には、以下の理由で買取業者側の負担を減らせます。

- 共有者との協議回数が減り、交渉コストを削減できる

- 共有者間の意見対立が少なく、トラブルの発生確率や対応の手間が少なくなる

- 持分が多いほうが売却交渉を優位に進めやすい

ただし、共有持分をまとめるには、他の共有者の持分を買い取るのが基本です。購入資金が高くなると、共有持分をまとめて売却しても利益が出ないリスクがあります。

事前に買取業者に相談し「まとめて売るべきか」「まとめない場合とどれくらい金額に差があるか」を確認してから判断するのがよいでしょう。

買取業者へ共有持分を売却する際のトラブルと解決策

共有持分を買取業者へ売却するデメリットでも解説したとおり、買取業者へ売却した際には、通常の不動産とは異なるさまざまなトラブルが発生する可能性が出てきます。ここからは、実際にクランピーリアルエステートがお受けした相談事例のなかから、「買取業者へ共有持分を売却する際のトラブルとその解決策」を紹介します。

他の共有者と買取業者との間でコミュニケーションがうまくいかないことがある

買取業者のビジネスモデル上、買取業者が他の共有者と共有持分の買取について交渉したり、共有者間で勃発した紛争を調整したりするのは珍しくありません。

クランピーリアルエステートでも、他の共有者様とお話しする機会は多くあります。その際は強引な交渉ではなく、依頼者・共有者双方の問題解消や、複雑化した所有権関係を適切に整理することを重視しています。

とはいえ、すべての買取業者が常に円滑なコミュニケーションを取ってくれるとは限りません。コミュニケーションの齟齬が発生すると、共有者は買取業者に対して「勝手に敷地に入ってくる」「嫌がらせで追い出そうとしてくる」と、強い不快感・嫌悪感を抱く可能性があります。

実際に共有者と買取業者とのトラブル事例には「早朝・深夜に営業の連絡がくる」「アポなしで訪問営業をかけてくる」といった、買取業者の強引な営業が引き金になるケースも多いです。

上記のトラブルを避けるために重要なのは「信頼できる買取業者なのか」「自分に合う買取業者なのか」を見定め、慎重に買取業者を選ぶことです。具体的には「買取実績」「過去の行政処分歴」「実際の口コミや評判」を見るとよいでしょう。実際に買取業者とコンタクトを取って、直接実績を聞いたり担当者の雰囲気を見たりするのも効果的です。

信頼できる買取業者なら、売却するしないにかかわらず真摯に相談を受けてくれます。他の共有者との交渉や各種提案、売却後のアフターフォローまで、具体的に事前共有したうえで対応してくれるでしょう。

相場価格よりもさらに低い金額を提示される

ただでさえ売却価格が低めになる共有持分を、相場価格よりもさらに低額で提示する業者も存在します。そのため、売却前には自分でもおおまかな相場を調べておき、相手の提示価格が相場と著しく離れていないか確認することが大切です。

ただし、悪質な業者の手口には「最初は高額で査定し、後から理由をつけて減額する」というものが存在します。具体例は次のとおりです。

- 後から「瑕疵が見つかった」「そちらに落ち度がある」と難癖をつけて価格を下げる

- 測量費、修繕費、リフォーム代、コンサル代など予定になかった費用を追加請求してくる

信頼できる買取業者なら、発生費用や瑕疵などをすべて反映した査定額を最初から提示してくれます。相手からの値下げ交渉や費用請求が続くときは、その買取業者の利用は避けたほうが無難でしょう。

複数の買取業者から査定を取得しておけば、不当に低い価格で買い取ろうとする買取業者を見つけやすくなります。自分で調べたいときは「国土交通省の不動産情報ライブラリ」「不動産流通機構のREINS Market Information」などのサイトや、大手不動産会社のポータルサイトなどをチェックするのがよいでしょう。

なかには、他の買取業者への接触を妨害する「囲い込み」をおこなうところも存在します。少しでも違和感を覚えた場合は、無理に話を進めず、別の業者にも相談しましょう。

買取業者へ共有持分を売却する流れ

買取業者へ共有持分を売却する際には、おおまかには以下の流れで進んでいきます。

- 他の共有者へ売却することを通知する

- 必要書類を確認する

- 買取業者への無料相談や査定をお願いする

- 査定価格を確認して売買契約を締結する

- 代金が支払われた後に移転登記をおこなう

他の共有者へ売却することを通知する

買取業者への売却を進める場合、トラブルを防ぐ意味でもまずは売却する意思を他の共有者へ通知します。

相談した際に「自分が共有持分を買い取りたい」と他の共有者が名乗り出たときは、その共有者への共有持分売却も併せて検討するのがよいでしょう。他の共有者への売却のほうが、高額で売却できる可能性が高いからです。

必要書類を確認する

共有持分をスムーズに売却するためにも、「登記済権利書」や「固定資産税納付通知書」などの売却時に必要な書類を揃えておきます。売却するギリギリになってから集め始めると、手続きが滞って現金化が遅れる可能性があります。ある程度事前に集めたうえで、足りない書類がないか買取業者に共有してもらうのがよいでしょう。

必要書類については、共有持分売却時の必要書類の見出しにて詳しく解説しています。

買取業者への無料相談や査定をお願いする

一通りの準備が整ったら、実際に買取業者へ共有持分の査定を依頼しましょう。悪質な業者を避けるためにも、あらかじめ自身の共有持分がどの程度で売却できるか、おおよその目安を確認しておくことが大切です。

原則として、買取業者の査定は無料で行ってもらえます。査定を依頼したからといって、必ずその業者に売却する必要はありません。

査定価格を確認して売買契約を締結する

共有持分の査定価格を確認して納得ができれば、買取業者との売買契約を締結します。売買契約時にはさまざまな書類が必要になるので、あらかじめ準備しておきましょう。

売買契約を結ぶときは、締結前に売買契約書の内容を隅々までチェックしてください。悪質な買取業者だと、こちら側が不利になる契約内容を意図的にはぐらかして合意を迫るリスクがあります。

売買契約の内容に不安があるときは、一度契約内容を持ち帰り、不動産に強い弁護士のリーガルチェックを受けることをおすすめします。

代金が支払われた後に移転登記をおこなう

買取業者へ売却する場合、登記関係の手続きは買取業者主体で対応してくれるため、こちら側の負担は少なめです。もし登記に関して協力を求められたときは、買取業者にしたがって手続きを進めてください。

ただし、買取業者が売却代金を振り込む前に登記をおこなうのは絶対に避けましょう。過去には「先に登記を進められた後、売却代金が支払われなかった」というケースが多数存在し、裁判になった事例もあります。売却代金振込後の登記は、第三者や他の共有者へ売るときも同じです。登記、引き渡し、代金支払いは同時履行が原則です。

クランピーリアルエステート共有持分買取の事例

共有持分や共有名義不動産などの訳あり物件を専門に買取をおこなう弊社「クランピーリアルエステート」では、これまでさまざまな共有持分を買い取らせていただきました。以下では、クランピーリアルエステートの共有持分買取事例をいくつか紹介します。

全員の意向を無視してリフォーム工事を強行され交渉が決裂した

| 項目 |

概要 |

| 共有持分割合 |

75/100(3/4) |

| 物件の所在地 |

東京都世田谷区 |

| 買取価格 |

4,600万円 |

共有者同士のトラブルで多いのが、「土地の活用方法について意見がまとまらない」というものです。なかには、他の共有者様の同意なく独断で活用を進められる事例も存在します。

相談者様は、賃貸物件の将来的な収益や居住用としての活用を見据え、建て替えや全体売却について検討していました。しかし、建物内に居住する共有者が「このままの状態で維持すべきだ」と主張。売却や建て替えには共有者全員の同意が必要であったため、話が平行線のまま時間だけが過ぎる結果に。

しかしある日、反対していた共有者が、共有者全員の同意が必要にもかかわらず大規模リフォームを無断で強行しました。その時点で相談者様と完全に決裂してしまい、弊社に共有持分の売却についてお話いただいたという流れです。

弊社はご依頼にあたり、共有者様同士の話し合いを取りまとめ、土地の75/100(3/4)の共有持分を4,600万円で買い取りいたしました。共有持分買取の実績が豊富かつ法律関係に強い弊社なら、共有者様同士でトラブルになっている共有名義不動産でも対応が可能です。

東京都の共有持分売却に強い不動産買取業者一覧はこちらから

土地7筆・建物3棟・そのほか多数の権利関係で複雑化した資産法人を所有していた

| 項目 |

概要 |

| 共有持分割合 |

1/2 |

| 物件の所在地 |

東京都杉並区 |

| 買取価格 |

1億5,000万円 |

借地契約が絡む借地・底地の共有持分は、共有者に加えて借地人・地主の間柄が存在しているため、より複雑な権利関係が発生しています。

相談者様は、相続によって叔母と共有している資産法人を取得しました。しかし、対象不動産は7筆の土地・建物3棟と非常に規模が大きいうえに、地上権の仮登記、無償の借地、所有権が混在した権利関係が複雑化していました。さらに、共有者の叔母が敷地内の建物1棟を完全所有し、家族と共有している状態です。

専門家である弊社から見ても、非常に管理が難しい共有名義不動産です。相談者様もすでに「複雑すぎるので、トラブルに巻き込まれる前に手放したい」と、売却の気持ちを固めておられた状態でした。

権利確認や査定の難しさがあったものの、クランピーリアルエステートでは迅速に権利関係の整理・資産法人としての評価を進め、こちらの共有持分を2週間で現況買取いたしました。もともとの資産価値を反映し、1億5,000万円の高額買取を実現しています。

東京都の共有持分売却に強い不動産買取業者一覧はこちらから

離婚を期にマイホームの持分を手放したかったが住宅ローンが残っている

| 項目 |

概要 |

| 共有持分割合 |

1/2 |

| 物件の所在地 |

神奈川県相模原市 |

| 買取価格 |

1,500万円 |

共有持分の売却を検討するタイミングの1つに、夫婦の離婚が挙げられます。マイホームを夫婦で共同出資している場合、出資割合に応じて共有持分が発生しており、夫婦片方の意見だけで全体を売却するのは原則として認められません。そのため、離婚に際して自分の共有持分を売却する方もおられます。

本事例の相談者様も、共同出資で購入したマンションの共有持分を離婚を期に売却しようと検討しておられました。しかし、対象の共有名義不動産には住宅ローンが残っており、元夫の共有者が居住中かつローン返済が続いている状態です。

本来であれば、住宅ローンが残っている共有名義不動産の査定価格はどうしても低くなりがちです。クランピーリアルエステートでは「好立地に所在していること」「売却すればアンダーローンになること」などを考慮し、1,500万円で買い取らせていただきました。

このようにクランピーリアルエステートでは、マイホームといった建物の共有持分でも適正価格で買取を実施しております。

神奈川県の共有持分売却に強い不動産買取業者一覧はこちらから

収益性のある共有名義アパートの運用について姉妹で対立した

| 項目 |

概要 |

| 共有持分割合 |

1/2 |

| 物件の所在地 |

鹿児島県姶良市 |

| 買取価格 |

1,750万円 |

共有名義アパートは、共有者それぞれで管理負担を分担できるメリットがある反面、収益の分配や管理負担割合で揉めるケースがよくあります。また、親が経営していたアパートを相続したものの、取り扱いに困っている人もおられます。

本事例の相談者様は、亡くなった父親が所有していた土地に、姉妹で出資し共有名義のアパートを建てていました。

父親と協力して経営し黒字化も達成していましたが、父親が亡くなった後に姉妹で経営方針について対立が発生し、協議を続けるうちに姉妹自体も悪化。「自分が経営するから共有持分を売却してほしい」と相手から持ちかけられたものの、掲示された金額が500万円と低額でした。それならば買取業者に売却したほうが高値になるのではないかと、弊社に相談いただいた経緯があります。

弊社では今後のアパートの収益性、立地条件、築年数などを総合的に考慮し、共有者が掲示した金額の3倍以上となる1,750万円で買取いたしました。

鹿児島県の共有持分売却に強い不動産買取業者一覧はこちらから

一等地にある共有持分が高額すぎて買取業者から取り扱いを断られた

| 項目 |

概要 |

| 共有持分割合 |

1/2 |

| 物件の所在地 |

東京都渋谷区初台および国分寺市光町 |

| 買取価格 |

2億1,000万円 |

査定額が1億円を超える不動産を売却するには、買取業者には高い資金力が求められます。筆者の経験上、5,000万円以上の高額物件は対応できる業者が限られてしまう印象です。

本事例の相談者様は、東京都渋谷区の一等地にある共有名義不動産を所有していました。遺産相続をきっかけに兄弟仲が悪化したことで売却を検討していたものの、以前相談した2社の買取業者から「価値が高すぎて買い取れない」「査定額どおりだと買い取れないので買取価格を下げてもらえないか」と言われてしまい、大変困っていたとのことです。

クランピーリアルエステートは、東京都を中心とした都市部の訳あり物件を取り扱っており、億を超える高額買取にも問題なく対応できます。相談者様の共有持分を適切に査定し、持分でありながら2億1,000万円の査定額を付けさせていただきました。

このようにクランピーリアルエステートは、2億円以上の不動産でも買取対応できる資金力と買取実績があります。

東京都の共有持分売却に強い不動産買取業者一覧はこちらから

査定額が低すぎて「うちでは買取対応できない」と断られた

| 項目 |

概要 |

| 共有持分割合 |

1/3 |

| 物件の所在地 |

千葉県千葉市若葉区みつわ台 |

| 買取価格 |

250万円 |

買取業者のなかには、自社で設定する最低買取額未満の共有持分は取り扱いできないところもあります。買取価格が低すぎると、手続きにかかる手間や諸経費に対して利益が出ないからです。

相談者様は、共有者である兄弟と更地の駐車場を所有していました。少ないながらも収益が出ていましたが、収益分配について兄弟と揉めてしまい関係が悪化。それならば売却しようと動いたものの、最初に相談した買取業者が査定額150万円で、「その価格だとうちでは買取対応できない」と断られたとのことです。

クランピーリアルエステートでは高額買取だけではなく、100万円以下の低額買取にも柔軟に対応しています。本事例の共有持分は駐車場の収益性や面積、他の共有者との協議対応などを考慮し、250万円で買い取りさせていただきました。

「共有持分割合も少ないし、売却しても大したお金にならない」とお悩みの方も、ぜひ弊社に一度ご相談ください。

千葉県の共有持分売却に強い不動産買取業者一覧はこちらから

他の共有者に売却を反対され続けているうえに同意なく駐車場として賃貸に出されている

| 項目 |

概要 |

| 共有持分割合 |

1/3 |

| 物件の所在地 |

埼玉県さいたま市 |

| 買取価格 |

4,000万円 |

共有名義不動産の全体を売却したくても、他の共有者様からの同意を得られず、自分の意思に反して共有持分の所有を続けることも珍しくありません。

お客さまのなかには、過去に自分自身が売却に反対した経緯があったことも響き、自分が売却を希望しても他の共有者様が反対されているとお悩みの方がおられました。さらに、その共有状態の土地はお客さまの同意なく駐車場として不動産業者へ賃貸されているという複雑な状況です。

クランピーリアルエステートでは、他の共有者様との協議をトラブルなく重ね、お客さまが所有する1/3の共有持分を4,000万円で買取いたしました。

ここまで紹介した以外にも、相続問題の最中にあるもの、他社で買取拒否されたものなど、さまざまなトラブルを抱える共有持分の買取実績があります。より詳しい買取事例は、以下の「【最短12時間査定】クランピーリアルエステートの共有持分・共有名義不動産の買取実績」をぜひご覧ください。

埼玉県の共有持分売却に強い不動産買取業者一覧はこちらから

共有名義不動産が特殊な状況下にあるケースの売却

ここまでは一般的な共有持分の売却について解説してきましたが、なかには特殊な状況下にある共有名義不動産が存在します。もし共有名義不動産全体を売却したいときは、この特殊な状況に対応しなければ売却関係の手続きが進められません。

逆に言えば、特殊な状況であってもしっかり対応すれば、自分の共有持分ごと共有名義不動産全体を売却可能です。全体売却による共有持分処分を検討している方で共有名義不動産が特殊な状況下にある場合は、以下の方法をぜひ検討してみてください。

| 共有名義不動産が特殊な状況下にあるケースの売却 |

解決策 |

| 他の共有者が所在不明で連絡が取れないケース |

「所在等不明共有者持分取得制度」や「所在等不明共有者持分譲渡制度」などの制度を利用する |

| 夫婦の共有名義不動産で住宅ローンが設定されているケース |

売却前に住宅ローンを完済して抵当権を抹消する、任意売却といった方法で対応する |

| 私道の持分が絡んでいるケース |

通行掘削等承諾書の取得、セットバックなどによる再建築不可状態の解消など、権利関係を整理しておく |

| 共有名義不動産が未登記建物だったケース |

現在の所有者の名前で登記する |

| 共有名義不動産が底地だったケース |

借地人への共有持分売却や、同時売却などで対応する |

| 共有者が海外に住んでいるケース |

代理人を立てる、売却時に必要な書類を準備する |

| 夫婦の別居中に共有持分を売却したいケース |

別居中と離婚後のどちらのタイミングのほうが売却のメリットが大きいのか考える |

| 共有名義不動産を共有者に占有されているケース |

家賃請求や明け渡し請求を検討する |

| その他、物件自体に何らかの訳あり要素があるケース |

リノベーション・リフォームでの対応や再建築不可状態の解消などで対応する |

自己持分だけなら、特殊な状況下でも売却できます。しかし、問題を放置した状態だと買主側にもリスクが大きすぎるので、共有持分自体の需要や価値がさらに下がってしまう可能性があります。

他の共有者が所在不明で連絡が取れないケース

共有名義不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が必要です。これは他の共有者と連絡がつかない状態でも特別扱いはないので、他の共有者と連絡が取れないままだと全体の売却ができません。その共有者の共有持分割合が大きいと、過半数の同意が必要なリフォームや分筆などの管理行為もできなくなるリスクがあります。

他の共有者と連絡が取れないトラブルは、実務上でもよく見られます。全体の売却を進めたいなら、必ず問題を解決しておきましょう。以下では、他の共有者と連絡が取れないトラブルと解決策を、ケース別に解説します。

- 共有者が行方不明で音信不通になっている

- 共有者が死亡している

共有者が行方不明で音信不通になっている

共有者が行方不明で音通不審になっている場合は、2023年の民法改正で設けられた「所在等不明共有者持分取得制度」や「所在等不明共有者持分譲渡制度」を利用しましょう。

| 共有者が音信不通になっている場合に使える制度 |

概要 |

| 所在等不明共有者持分取得制度 |

不明の共有者がいるとき、不明の共有者の共有持分を他の共有者の共有持分割合に応じて取得させる裁判を提起できる |

| 所在等不明共有者持分譲渡制度 |

不明の共有者がいるとき、不明の共有者以外の共有者の持分を第三者へすべて譲渡することを条件に、不明の共有者の持分を譲渡する権限を与える裁判を提起できる |

参考:e-Gov法令検索「民法第262条」

上記の他にも、不明者の財産を代わりに扱う人を選任する「不在者財産管理人の選任」や、生死が7年以上不明の場合に親戚できる「失踪宣告」にて対応が可能です。

不明者によってリフォームや分筆などの管理行為の判断ができないときは、民法第252条に基づき、共有物の管理に関する事項を決定できる裁判を提起できます。

共有者が死亡している

共有者が死亡しているときは、まず共有者の相続人を探して連絡を取りましょう。共有者が死亡した時点で、共有持分は相続人へ相続されているからです。相続人が同意すれば、死亡した共有者が同意したものと同じような扱いになり、手続きを進められます。

もし相続人が存在しないときは、裁判所へ申し立てて「相続財産管理人」を選任します。

民法第255条には「共有者が共有持分を放棄した、または死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属する」となっていますが、結局は相続財産管理人を選任して所有権移転登記をしてもらわなければなりません。

選任するには、「相続財産管理人の選任」「債権申立てや相続人捜索の公告」「特別縁故者に対する相続財産の分与」をおこなう必要があります。

なお、7年以上生死がわからない「普通失踪」や、戦争・船舶の沈没・震災などの危難に遭遇して危難が去った後1年間生死がわからない「危難失踪」に該当するときは、「失踪宣告」によって共有持分の相続手続きを進める方法もあります。

相続人がまったくいない状態になった共有持分は、相続債権者、特別縁故者、受遺者などへの精算手続きが終了し、それでも残る場合に民法の規定どおり他の共有者へ帰属します。

参考:裁判所「失踪宣告」

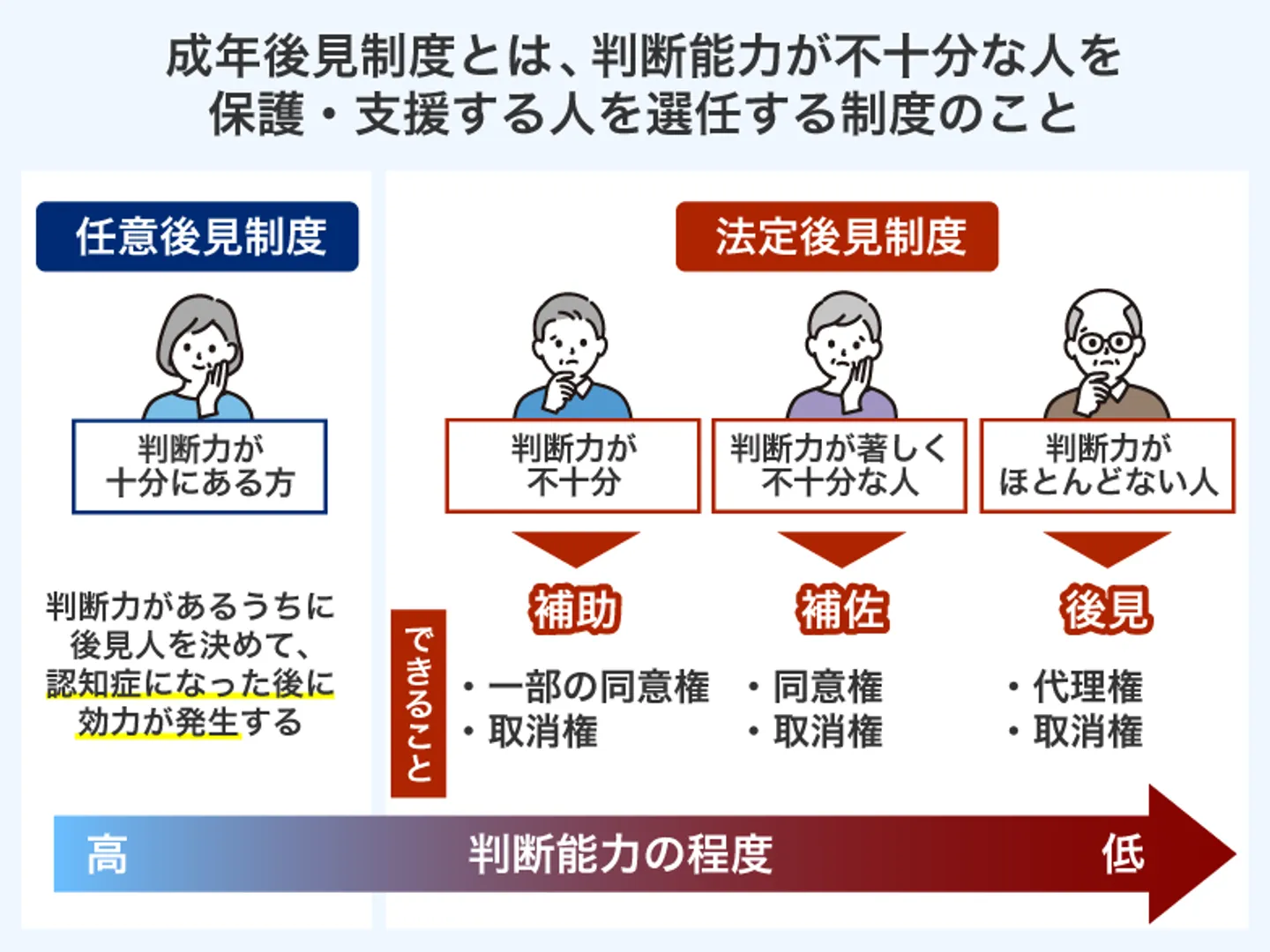

共有者が認知症で判断能力がなく法律行為ができない

共有者が認知症だと、民法第3条の規定どおり「意思能力が欠けた状態だと法律行為は無効」となります。共有者が認知症の場合は、法定後見人制度を利用し、家庭裁判所の審判で選任した成年後見人から同意を得る方法があります。

しかし、成年後見制度は手続きに手間がかかる、後見人を自由に指名できない、認知症の本人が死亡するまで継続するなど他の問題も発生しやすいです。そのため、共有者に認知症の傾向が見られる前に「共有名義を解消する」「家族信託で所有者と管理者を分けておく」といった対策を講じることが一番有効です。

上記の他には、認知症の共有人の特別代理人を立ててから、共有物分割請求訴訟を起こす方法もあります。

夫婦の共有名義不動産で住宅ローンが設定されているケース

夫婦の共有名義不動産で住宅ローンが設定されているケースだと、夫婦が離婚するときに契約関係が複雑になる可能性があります。

たとえば、住宅ローンが残っている状態で共有名義不動産を売却しようとすると、ローンの状態がアンダーローンかオーバーローンかで対応が変わります。

| ローンの種類 |

概要 |

例 |

| アンダーローン |

不動産査定価格>ローン残債の状態 |

不動産査定価格1,000万円

ローン残債500万 |

| オーバーローン |

ローン残債>不動産査定価格 |

ローン残債1,000万円

不動産査定価格500万 |

アンダーローンの場合、共有名義不動産を売却すればその売却益で住宅ローンを完済できます。そのため、ローン充当後に残った現金を財産分与すれば問題ないでしょう。

一方、オーバーローンの場合は共有名義不動産を売却しても住宅ローンが完済できないので、そのままでは金融機関が設定した抵当権は抹消できません。

抵当権とは、住宅ローンなどを借りるときに、金融機関などの融資先が担保として指定した不動産に設定する権利です。もし住宅ローンが返済不能になった場合、金融機関が抵当権を設定した不動産を強制的に売却します。

オーバーローンの共有名義不動産は、抵当権を設定した金融機関の許可を得て、任意売却して現金化する方法が考えられます。任意売却後も住宅ローンが残っているときは、夫婦が住宅ローンの残債を均等に負担します。

もし離婚後も夫婦のどちらかが住宅ローンが残る共有名義不動産に住み続けるときは、共有名義を解消しておいたほうが無難です。共有名義のままだと、以下のトラブルが発生するリスクがあります。

- 離婚後も配偶者が関与してくる

- ペアローンだと相手側の滞納を自分が背負う可能性がある

- 共有名義のままで相続が発生するとさらに共有者が増えて子どもや孫の代に負担がかかる

私道の持分が絡んでいるケース

国や自治体ではなく、個人や法人が所有する「私道」の共有持分の場合、通常の不動産の共有持分とは異なるトラブルが想定されます。

ポイントは、私道の共有持分が単体で流通することが実務上ほとんどなく、原則として隣接する土地やその建物とセットで取引される点です。私道の共有持分だけ購入しても、購入者にとって利用価値がほぼないからです。

そのうえで、私道の持分が絡んだときに想定されるトラブルは次のとおりです。

- 他の共有者から通行掘削等承諾書を取得しておかないと、購入した人が新築・建て替えやライフラインの整備について他の共有者と購入者で揉める

- 土地と隣接する私道が建築基準法の接道義務を満たしていないと、土地が再建築不可物件となり新築や増改築などができなくなる

- インフラ工事以外の可不可の判断が難しく、買い手側から敬遠される可能性がある

私道の共有持分を売却するには、必要に応じて通行掘削等承諾書の取得やセットバックなどによる再建築不可状態の解消などの対策を、地道に進めるのが効果的です。不明者に関する対策は、前述した「所在等不明共有者持分取得制度」などの利用がよいでしょう。

私道の持分については、以下の関連記事にて詳しく解説しています。

共有名義不動産が未登記建物だったケース

未登記建物とは、名前のとおり不動産登記簿に情報が登録されていない建物です。法律上の所有者が示せない状態であるため、未登記の状態でいくら「これは自分の建物だ」と主張しても、第三者に対して法的に対抗できません。

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索 民法第177条

実を言うと、建物が未登記の状態でも売りに出すこと自体は禁止されていません。買い手が見つかれば売買契約を結ぶことは可能です。

しかし、未登記建物の共有名義不動産を好き好んで購入する人はほぼ存在しません。未登記のままだと、購入者は以下のような多大なリスクを背負うことになるからです。

- 代金を支払っても、名義人になる前に第三者の名前で登記される可能性があるから

- 売主がいつまで経っても所有権保存登記を進めてくれないリスクがあるから

- そのままで賃料債権などの権利を主張できないから

- 相続時にも相続登記しないままだと10万円以下の過料が科される可能性があるから

- 未登記建物の購入時に住宅ローンが組めないから

未登記のままでは不動産を売るのが難しいので、所有者を登記で確定させるのが先決です。

まず、本当に所有者が存在しないのかを確認します。本当に所有者が存在しないなら、共有者になる予定の人と協議し、共有持分割合などを決めましょう。その後、協議内容に基づいて「建物表題登記」や「所有権保存登記」などの必要な登記手続きを進めてください。

なお弁護士や司法書士と連携する買取業者の一部には、未登記建物の登記からサポートしたうえで買取対応してくれるところもあります。売却したい共有名義不動産が未登記だった場合は、登記後の売却も含めて登記をサポートしてくれる買取業者に相談するのもよいでしょう。

未登記建物については、以下の関連記事にて詳しく解説しています。

共有名義不動産が底地だったケース

底地の共有名義不動産は、共有状態と借地契約が同時に存在しています。

底地とは、「土地の上に建物を建てたり建物を使用したりできる権利」を第三者に渡している土地です。権利の名前を「借地権」、借地権を行使している人を「借地人」と呼びます。底地の地主は土地を貸す見返りとして、借地人から地代を得ています。

底地は、地主と借地人という二重の権利が存在しており、地主が土地を自由に活用できない状態です。そこに「地主が複数人いる」という共有状態が加わるのですから、権利関係が非常に複雑化していると言わざるを得ません。また、底地の運用で得られる地代は収益性がそこまで期待できないうえに、共有者同士で分配する必要があります。

以上のことから底地の共有持分も需要が低く、売却の難易度が高いのが実情です。とはいえ売却が不可能というわけではなく、弊社クランピーリアルエステートでも買取実績があります。

共有名義の底地をスムーズに売却する売却する方法として、以下の方法が挙げられます。

- 共有者全員から同意を得て借地人に底地を売却する

- 底地の共有持分のみを他の共有者や買取業者へ売却する

- 借地権者と共有者全員で同時売却する

- 底地と借地権を交換してから売却する

共有名義不動産の底地の売却については、以下の関連記事にて詳しく解説しています。

共有者が海外に住んでいるケース

共有名義不動産全体を売却する場合、原則として売買契約時には共有者全員が立ち会わなければなりません。つまり、共有者が海外に住んでいて立ち会いが難しいときは、代理人を立てる必要があります。また海外に住む共有者は、在留証明書、サイン証明書などを準備する必要があります。

なお、他の共有者が海外に住んでいても、自分の共有持分のみを売却する場合はとくに手順が変わりません。買取業者や他の共有者との同意があれば、そのまま売却できます。

代理人の立て方などについては、以下の関連記事で詳しく解説しています。

夫婦の別居中に共有持分を売却したいケース

別居中であっても、夫婦の片方がマイホームの共有持分を売却することは可能です。通常の共有持分の売却手続きと変わりはありません。

しかし、夫婦の別居中での売却で注意したいのはタイミングです。たとえば住宅ローンが残っている場合なら、離婚後も住宅ローンを持ち越さないためにも別居中に売却してしまうのがおすすめです。

別居中の共有持分の売却については、以下の関連記事で詳しく解説しています。

共有名義不動産を共有者に占有されているケース

共有名義不動産で多いトラブルとして、特定の共有者による占有が挙げられます。厄介なのが、違法行為や権利濫用などが認められない限り占有行為自体が合法になる点です。そのため、明け渡し請求訴などの法的手続きをもってしても、追い出すのは難しくなってしまいます。

しかし、共有者が「鍵を勝手に変更して入れなくしている」「勝手に増改築などの変更行為をしている」などの行為に及んでいる場合は、明け渡し請求に正当事由があるとして明け渡しが法的に認められる可能性があります。

また正当事由が認められない場合でも、占有している共有者へその分の家賃を「不当利得返還請求」にて求められます。とはいえ、弁護士費用などを考えると収支プラスにするのは難しいことから、自分の共有持分を手放したほうがスムーズにトラブルから抜け出せるでしょう。

その他、物件自体に何らかの訳あり要素があるケース

上記で紹介したもの以外にも、物件自体に何らかの訳あり要素がある共有持分は、売却がより難しくなります。訳あり物件かつ共有持分の不動産だと、買取業者のなかでも取り扱っているところはさらに絞られてしまいます。

買取業者に買い取ってもらえる可能性を上げるには「訳ありの原因を解消できる見込みがある不動産か」「訳あり物件の買取実績を持つ業者か」などを確認しておきましょう。

以下では、訳あり物件の主な種類と解消方法などをまとめました。

| 訳あり物件の種類 |

解決策など |

| 再建築不可物件 |

・接道義務違反などが原因で新築や建て替えなどができなくなった不動産

・接道義務違反ならセットバックや隣地の一部の買取などで解消が可能 |

| 事故物件 |

・「過去に自殺があった」「知っていたら契約していなかった」など、買主や借主が心理的抵抗を覚える事案が存在する不動産

・売却の場合は告知義務が消えないものの、徹底したリフォームや清掃の実施、長期間経過後の売却などの工夫で売りやすくなる可能性あり |

| 物理的瑕疵のある物件 |

構造的な欠陥、雨漏り、シロアリ発生など物理的瑕疵が存在する物件

・物理的瑕疵を修繕・改善すれば売却しやすくなる |

| 建ぺい率・容積率オーバー |

・建築基準法で定められた建築面積や延床面積をオーバーしたことで違反建築物になっている

・減築する、容積率の緩和を適用するなどで対応するなどの方法がある

・法改正によって既存不適格となった場合は直ちに違法にはならない |

| 建物の老朽化 |

・築年数が経過したりメンテナンスせず放置していたりなどで建物が老朽化して人が使うのが難しい不動産

・再建築不可物件になっていなければ更地にしたり、リノベーション・リフォームで対応したりする |

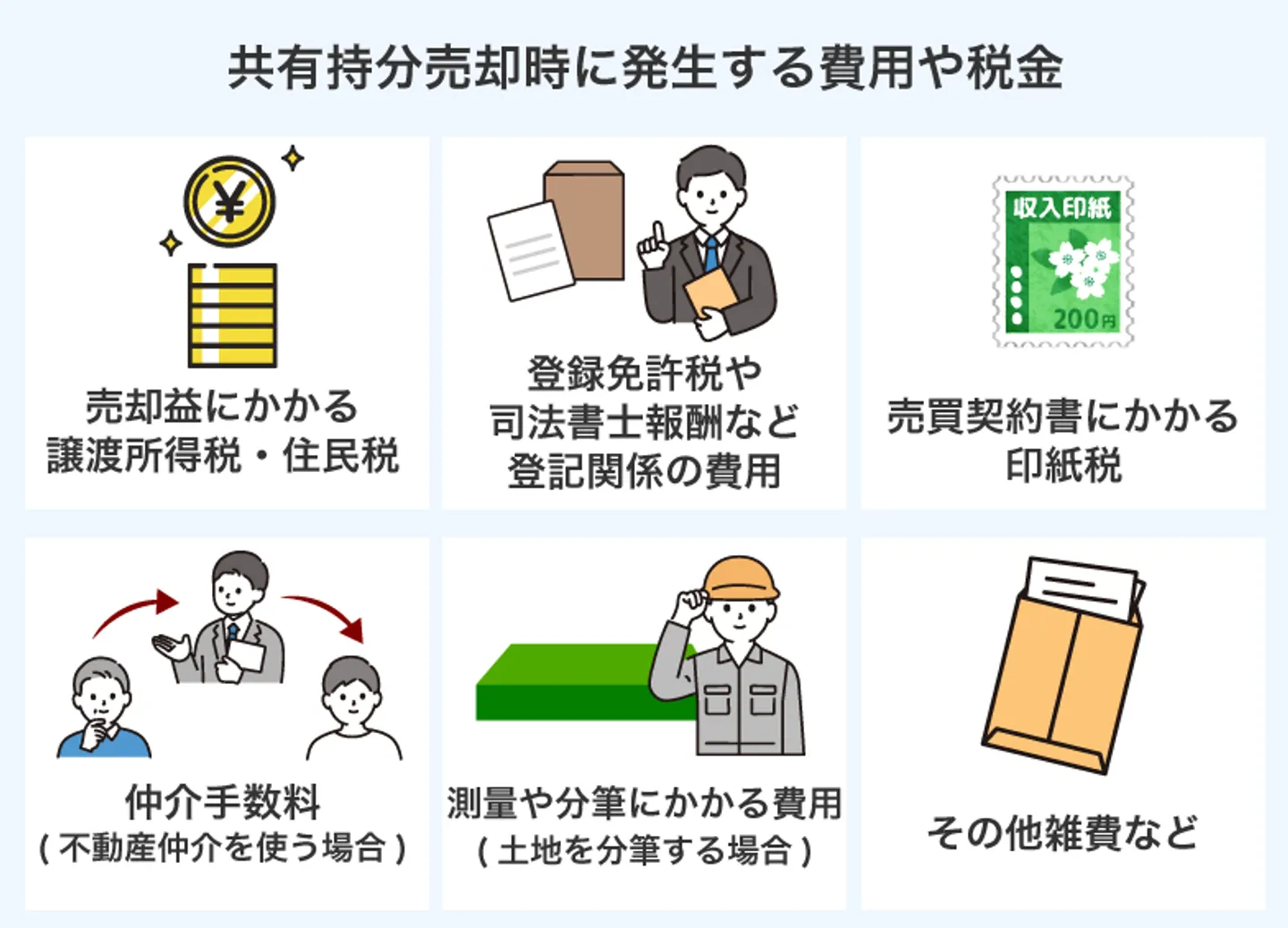

共有持分売却時に発生する費用や税金

共有持分を売却する際には、さまざまな費用や税金の支払いが発生します。あらかじめ費用や税金について確認しておき、「手取りが想像より少なくて混乱した」「必要なお金を支払っていなかった」といった事態を避けられるようにしましょう。

共有持分売却時に発生する費用や税金は、主に次のとおりです。

- 売却益にかかる譲渡所得税・住民税

- 登録免許税や司法書士報酬など登記関係の費用

- 売買契約書にかかる印紙税

- 不動産仲介を使うなら仲介手数料

- 土地を分筆するなら測量や分筆にかかる費用

- その他雑費など

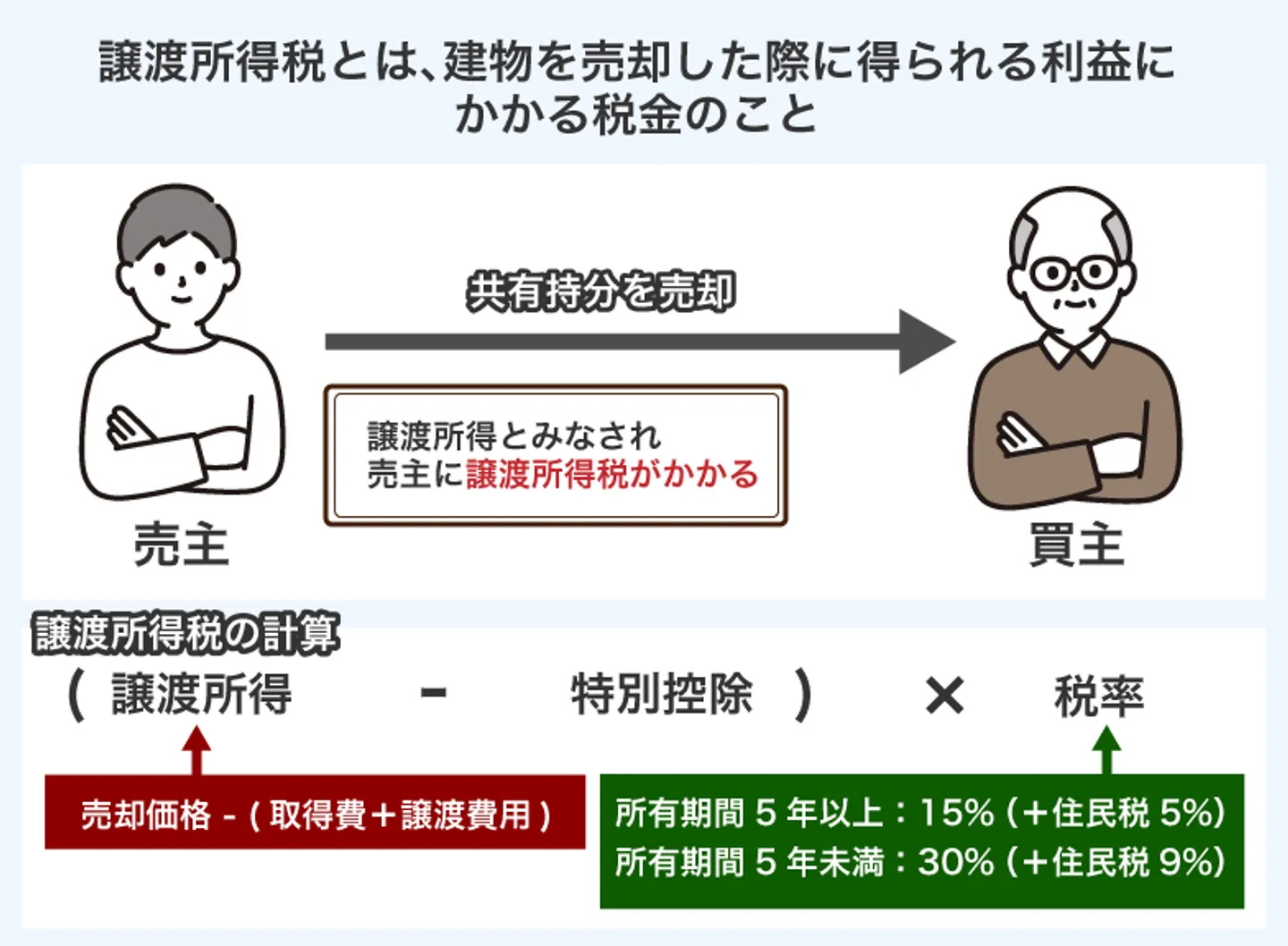

売却益にかかる譲渡所得税・住民税

共有持分を売却して売却益が出たら、その売却益に対して譲渡所得税(復興特別所得税含む)と住民税がかかります。以下の計算式で算出された譲渡所得に税率を乗じ、その金額分の譲渡所得税や住民税を支払います。

【譲渡所得税の計算】

・譲渡所得=共有持分の売却価格-(取得費※+譲渡費用)-特別控除

・譲渡所得税・住民税=譲渡所得×税率

※取得費は共有持分割合に応じた金額になる

譲渡所得に乗じる税率は、その共有持分の所有権が発生したときからの所有年数に応じて決まります。

- 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下:39.63%(譲渡所得税30.63%・住民税9%)

- 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超:20.315%(譲渡所得税15.315%・住民税5%)

譲渡所得税・住民税が発生したら、確定申告によって税務署(住民税は自治体)に譲渡所得や納税額を申告しなければなりません。確定申告後は、金融機関での支払いや振替納税など、任意の方法で納付します。

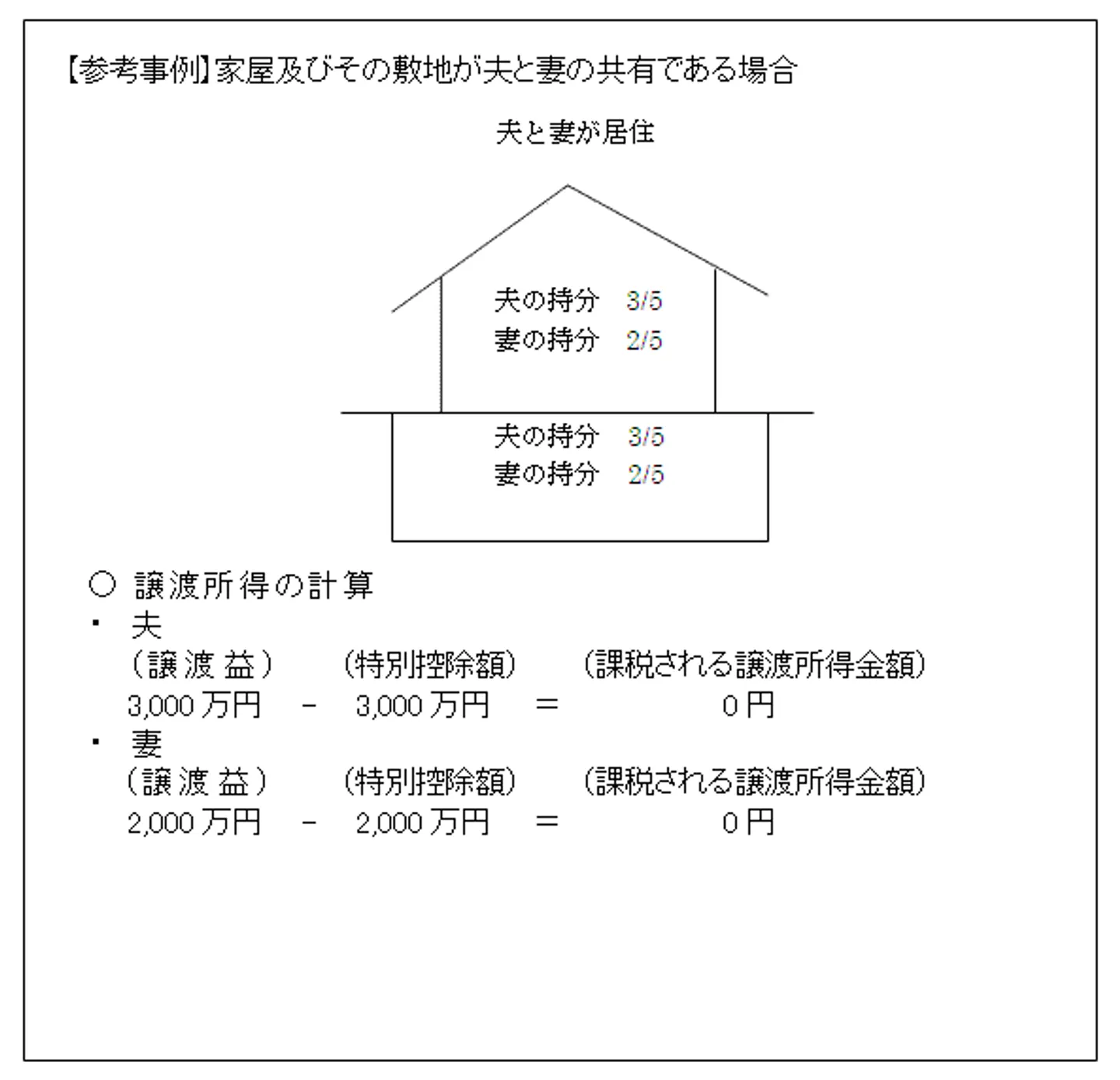

もし売却する共有持分が「マイホーム(居住用財産)」や「被相続人の居住用財産(空き家)」に該当する場合は、最大3,000万円の控除が適用されます。

出典:国税庁「No.3308 共有のマイホームを売ったとき」

共有持分の売却は共有者ごとに3,000万円ずつ適用できるので、マイホームの共有持分を売却するときは、特別控除が使えないか確認してみてください。

参考:国税庁「土地や建物を売ったとき」

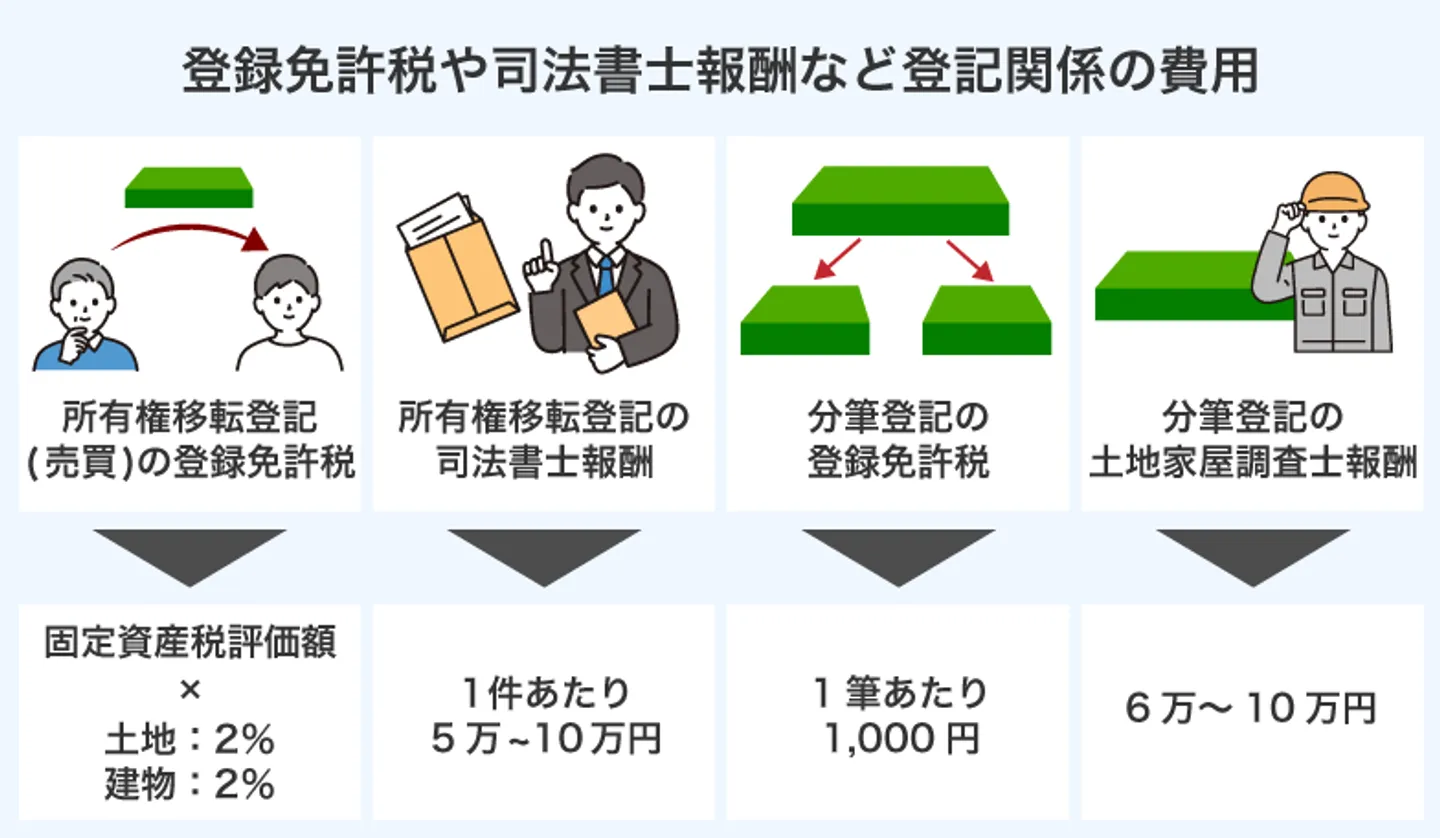

登録免許税や司法書士報酬など登記関係の費用

所有権移転登記や司法書士報酬など、登記関係にも費用がかかります。原則として売主側は買主側よりも登記にかかる費用は少ないものの、買主との話し合いによっては売主側が登記費用を負担する可能性もあります。念の為、登記にいくらかかるのかを確認しておいてください。

以下では、発生が見込まれる登記に関する費用をまとめました。

| 手続き |

おおまかな費用 |

所有権移転登記(売買)の

登録免許税 |

固定資産税評価額に以下の税率を乗じる

土地:2%(2026年3月31日まで1.5%)

建物:2% |

| 所有権移転登記の司法書士報酬 |

1件あたり5万~10万円 |

| 分筆登記の登録免許税 |

1筆あたり1,000円 |

| 分筆登記の土地家屋調査士報酬 |

・6万~10万円

・境界確定が必要な場合は20万~30万円規模になる可能性あり |

※ 司法書士報酬や土地家屋調査士報酬は、案件の難易度や地域などによって報酬額が変動する可能性あり

参考:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

売買契約書にかかる印紙税

売買契約書には、共有持分の売却価格に応じた印紙税がかかります。売却価格が100万超〜10億円以下の1枚あたりの印紙税は次のとおりです。

| 共有持分の売却価格 |

印紙税額 |

| 100万円超500万円以下 |

2,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 |

1万円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 |

2万円 |

| 5,000万円超1億円以下 |

6万円 |

| 1億円超5億円以下 |

10万円 |

| 5億円超10億円以下 |

20万円 |

参考:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」

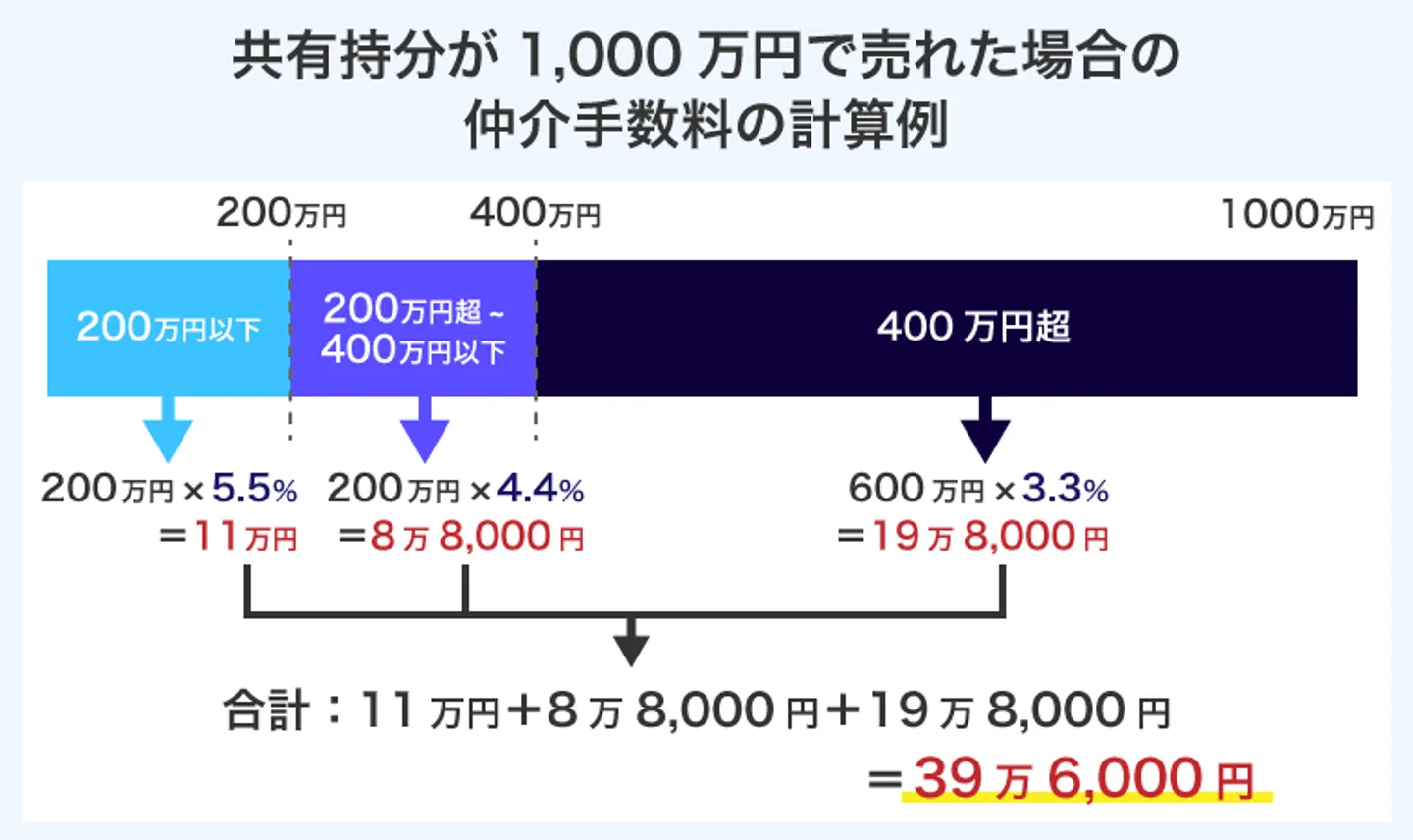

不動産仲介を使うなら仲介手数料

不動産仲介を利用した場合だと、成立した売買契約の価格に応じて、以下の仲介手数料の上限が定められています。

| 売却価格 |

手数料計算 |

| 200万円以下の部分 |

売却価格の5%+消費税

(計5.5%) |

200万円超から

400万円以下の部分 |

売却価格の4%+消費税

(計4.4%) |

| 400万円超の部分 |

売却価格の3%+消費税

(3.3%) |

| 売却価格400万円を超えるときの速算式 |

(売却価格の3%+6万円)×1.1 |

参考:国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」

たとえば共有持分が1,000万円で売却できたとしても、不動産仲介を利用していると、以下の金額を上限に仲介手数料の支払いが求められます。

- 200万円以下の部分:200万円×5.5%=11万円

- 200万円超~400万円以下の部分:200万円×4.4%=8万8,000円

- 400万円超~1,000万円の部分:600万円×3.3%=19万8,000円

- 合計:11万円+8万8,000円+19万8,000円=39万6,000円

- 速算式:(1,000万円×3%+6万円)×1.1=39万6,000円

法定上限を仲介手数料を超えた金額の請求は違法になります

土地を分筆するなら測量や調査にかかる費用

土地を分筆して売却する場合は、測量や調査などにかかる費用があります。これらは専門知識と実務経験が求められる作業であるため、土地家屋調査士へ対応を依頼するのが一般的です。土地家屋調査士に依頼したときにかかるおおまかな報酬は以下のとおりです。

| 作業内容 |

土地家屋調査士報酬 |

| 現地測量 |

10万円~ |

| 測量費用 |

10万円~ |

| 資料作成費用(境界確認書など) |

10万円~ |

| 官民境界確定図の作成費 |

10万円程度 |

| 境界標の設置費 |

10万円~ |

分割登記の依頼を合わせると、30万~80万円程度が平均になるイメージです。土地の面積によっては、100万円以上かかる場合があります。

その他雑費など

共有持分の売却時には、売買契約に必要な書類の取り寄せ費用、共有名義不動産からの引越し費用、その他移動費などもかかります。おおよそ数万円程度を見込んでおくとよいでしょう。

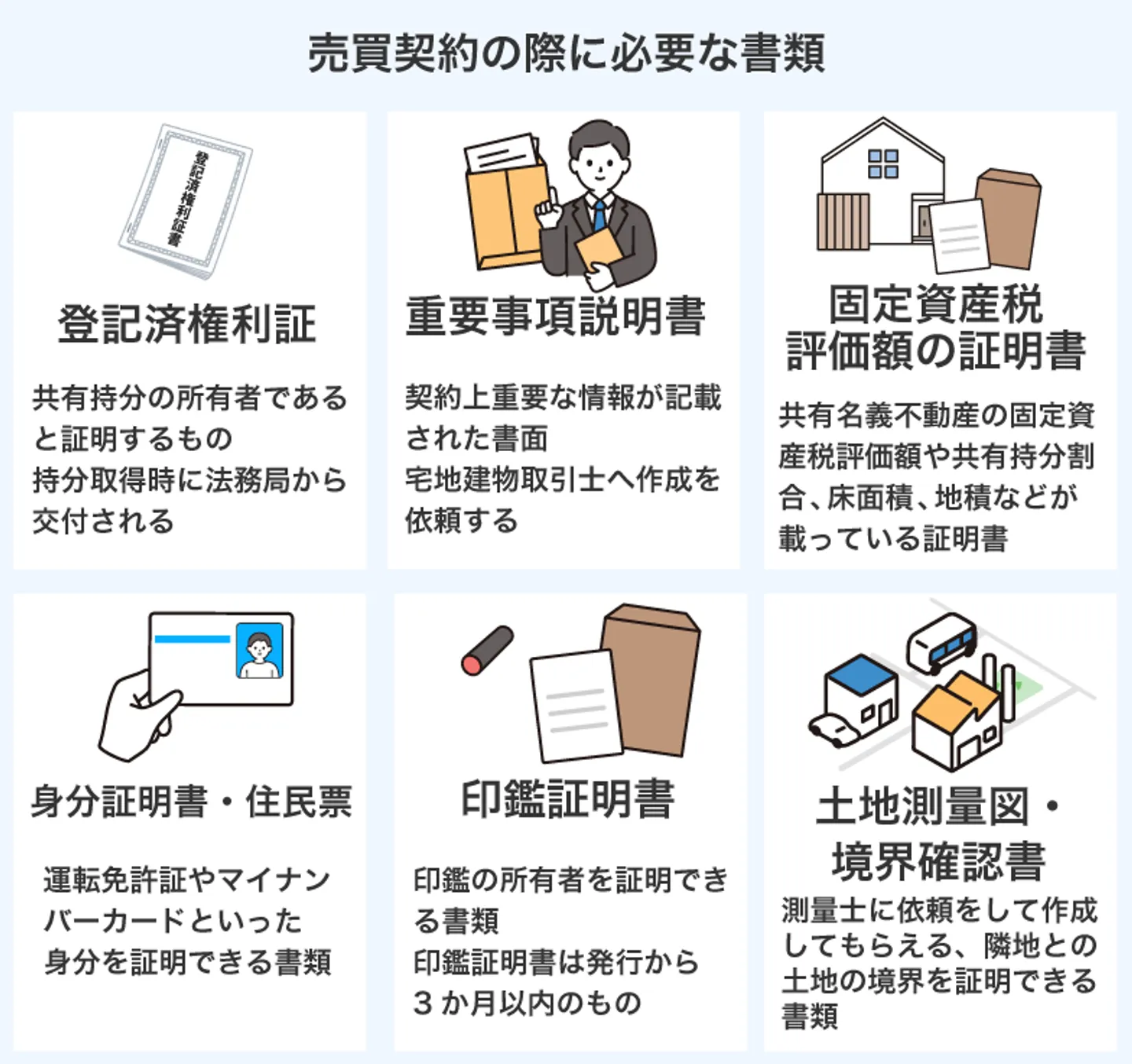

共有持分売却時の必要書類

共有持分の売却時には、主に以下の必要書類を準備しておきます。

| 必要書類 |

概要・入手先 |

登記済権利書

または

登記識別情報 |

共有持分の所有者であると証明するもの

持分取得時に法務局から交付 |

| 重要事項説明書 |

契約上重要な情報が記載された書面

宅地建物取引士へ作成を依頼 |

| 固定資産税評価額の証明書 |

共有名義不動産の固定資産税評価額や共有持分割合、床面積、地積などが載っている証明書

自治体の窓口にて取得 |

| 身分証明書・住民票 |

自分が共有持分の所有者本人であると証明するためのもの

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真が付いたもの

住民票は3か月以内に発行されたもの

住民票は自治体窓口やコンビニで取得 |

| 印鑑・印鑑証明書 |

認印でも問題ないが実印のほうが望ましい

印鑑証明書は発行から3か月以内

自治体の窓口やコンビニにて取得 |

土地測量図・境界確認書

(土地の共有持分売却の場合) |

持っていないときは土地家屋調査士に依頼して土地境界確定測量を実施 |

上記の他にも書類を求められることがあります。また、土地を分筆登記するときには以下の書類が必要です。

| 必要書類 |

概要・入手先 |

| 土地測量図・境界確認書 |

分筆手続時に土地家屋調査士から取得 |

| 登記申請書 |

分筆登記に関する申請書

法務局などで取得 |

| 現地案内図 |

分筆する土地の場所がわかる案内図 |

| 委任状 |

土地家屋調査士が代理で登記申請する際に必要になる書類 |

なお実際にどのような書類が必要になるかは、都度業者へ確認しましょう。

共有持分売却後には確定申告や納税が必要

共有持分売却後に譲渡所得税が出る場合は、所得税の確定申告が必要です。所得税の確定申告をすれば自治体にも共有されるため、住民税の申告もしたことになります。

譲渡所得税は「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」に該当し、申告分離課税として申告します。事業の儲けを表す事業所得や、ビジネスマンの給料として受け取る給与所得などの総合課税とは別計算です。使用する確定申告書も、通常の確定申告書に加えて分離課税用の確定申告書(第三表)を使うので注意してください。

参考:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」

確定申告の方法は、国税庁が公開する「譲渡所得の申告のしかた」といったガイドブックに沿えば誰でも簡単にできます。国税庁の確定申告書等作成コーナーやクラウド会計ソフトを使えば、画面の案内にしたがって情報を入力するだけで確定申告書の作成が可能です。近年では、電子申請にも対応しています。

確定申告書は、共有持分の売却益を得た翌年の2月16日~3月15日の期間中に納税地の税務署へ提出しましょう。確定申告をした後は、申告した譲渡所得税を支払い用紙、口座振替、e-Taxを使った納付、クレジットカード、コンビニQRコードなどの方法で納税してください。

参考:国税庁「【税金の納付】」

まとめ

共有持分を売却するには、「他の共有者への売却」と「買取業者への売却」の2つの方法が考えられます。

他の共有者が共有持分を買い取ってくれる場合は、買取業者に売却するよりも高値での売却が期待できることがあります。とはいえ後々のトラブルを防止するために、仲介業者の利用を検討してみてください。

買取業者に売却する場合は、自分の意思だけで手続きを進められるうえ、トラブルが多い共有持分でも比較的短期間で売却できることが多い点が特徴です。契約不適合責任免責などにより、売却時・売却後のトラブルを抑えやすいメリットもあります。

共有持分・共有名義不動産に関するよくある質問

共有持分の資産価値の確認方法は?

共有持分の資産価値を前もって正確に確認したいときは、不動産鑑定士や土地家屋調査士などの専門家の協力を得て査定を進めるのがよいでしょう。現在の固定資産税評価額を知りたいときは、固定資産税の納税通知書や自治体の窓口にて固定資産税台帳を確認します。

共有者が持分を勝手に売却したらどうなりますか?対処法は?

共有者が勝手に自分のものを売却すること自体には、法的問題は一切ありません。もし新しい共有者に問題があるときは、自分の共有持分を売却・放棄する、問題がある共有者の共有持分を買い取るなどが今のところの対処法です。共有物分割請求請求をされたら、すぐに不動産に強い弁護士へ相談するのがよいでしょう。

共有持分を売却するならどのタイミングがよい?

共有持分は、相続時に売却するのが一番よいタイミングです。遺産分割協議のなかで共有持分以外の相続財産に代える、遺産分割協議を通じて共有名義不動産全体の売却を提案しやすい、相続放棄でスムーズに手放せるなど、柔軟な対応が取りやすいからです。他には離婚したとき、住宅ローンがアンダーローンになったときも共有持分に手放すタイミングになります。

共有状態にならないようにするためには?

不動産所有者が生きている間に不動産を処分しておく、不動産相続時の遺産分割で「不動産を単独所有にする代わりに代償金を支払う」といった対応をする、不動産を共同出資で購入しないなど、そもそも共有名義不動産ができないように立ち回るのが効果的です。

共有名義不動産は売却と賃貸はどちらが良いですか?

共有名義不動産を売却・賃貸のどちらでの収益化が向いているかは、個々の状況とメリット・デメリットを比較して検討することが大切です。売却はまとまった資金が手に入り、共有状態も完全に解消できます。一方で賃貸は、不動産を引き続き所有しながら長期的な収益を見込めるメリットがあります。

共有持分を持ち続けることで想定されるトラブルは?

筆者へ相談いただく方のなかには、「共有持分は手放すべきと聞いて相談しにきたものの、実は理由がよくわかっていない」というケースも少なくありません。

以下では、これまでの相談事例のなかから、共有持分を持ち続けることでよく起こるトラブルを紹介します。

| 共有持分を持ち続けると起こるトラブル |

具体例 |

| 共有名義不動産にかかる費用や管理の負担で揉める |

・共有者の1人が固定資産税を支払わず代表者が代わりに納税している

・自分以外の共有者が遠方に住んでいるので、維持管理の負担が自分だけに集中している |

| 共有者との言い争いや法的な紛争が起こる |

・共有者の1人が強引に不動産を占有し、明け渡し請求訴訟に発展する

・他の共有者が共有持分を黙って放棄したことで、突然渡された共有持分に関する贈与税が課せられた |

| 相続で共有持分がさらに分割されて権利関係が複雑化する |

・相続によって共有者が5人に増え、今後の管理や支払いについての話し合いをまとめる手間が増えた

・自分の子どもまで相続が続いたときに、子どもと交流のない人が共有者となってトラブルが発生する |

共有持分や共有名義不動産にまつわるトラブルについては、以下の関連記事で詳しく解説しています。

共有持分を売却する以外に共有状態から抜けだす方法は?

共有持分の売却以外にも、共有名義不動産の共有状態から抜けだす方法はいくつも存在します。

売却にはないメリット・デメリットがあるので、どの方法があなたに合っているのかぜひ一度確認してみてください。

| 共有状態から抜けだす方法 |

概要 |

| 共有持分の放棄 |

共有持分を放棄し、他の共有者へ帰属させる手続き。自分の意思表示のみで手続きを進められるので、迅速に共有持分を手放せる。ただし、登記時には他の共有者全員との共同申請が必要となるうえに帰属させた分の贈与税が他の共有者へ課せられるため、トラブルになるリスクに注意。 |

| 贈与 |

他の共有者や第三者へ無償で譲渡する方法。譲受人との合意があればすぐに成立する。相手が購入資金を準備できなくても実施できるのがメリット。譲受人には受け取った共有持分について贈与税がかかる。 |

| 共有持分割合に応じて分筆する |

1つの土地を複数に分割し、共有者それぞれの単独名義として登記し直す方法。共有者全員が分筆後の土地を自由に活用しやすく、通常の不動産扱いで売却しやすい。ただし、分筆後の土地の面積や形状によっては買い手がつかない可能性がある。分筆するには共有持分割合の過半数の同意が必要かつ、登記時にもともとの共有者全員の協力の下、共同申請をおこなう。 |

| 共有物分割請求 |

共有者の1人が共有状態の解消についての話し合いを請求する方法。他の共有者は拒否できない。協議で結論が出ないときは共有物分割請求訴訟を提起し、裁判の判決や裁判上の和解で共有状態の解消について決定する。 |

※ 「共有状態から抜けだす」の列をクリックすれば関連記事へジャンプします。

上記の方法は、すでに共有名義不動産の共有者となっている場合にできる方法です。これから共有持分を取得するという人なら、共有名義にならないよう事前に予防できる可能性があります。

<共有名義にしないための方法の例>

- 遺産分割協議で話し合う

- 相続放棄する

- 遺言書で単独名義での相続になるよう親と話し合っておく

- 共有名義になる前に不動産全体を売却し現金化しておく

なお、共有名義を解消する方法については、以下の関連記事で詳しく解説しています。