共有者に共有持分を勝手に売却された場合の影響は?

共有持分とは、複数人で同じ不動産を所有している「共有名義不動産」における、共有者1人あたりの所有権の割合を指します。

民法第206条にて、「自分の所有権の範囲なら、自由に使ったり処分したりできる」と定められています。そのため、自分の共有持分だけなら他の共有者の同意なく売却が可能です。

(所有権の内容)

第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

e-Gov法令検索 民法第206条

逆に言えば、知らないうちに他の共有者が、その人自身の持分を第三者へ売却してしまっても、法的に有効となります。売却後はその第三者が新しい共有者となり、見ず知らずの相手と同じ不動産を共有する関係になってしまいます。

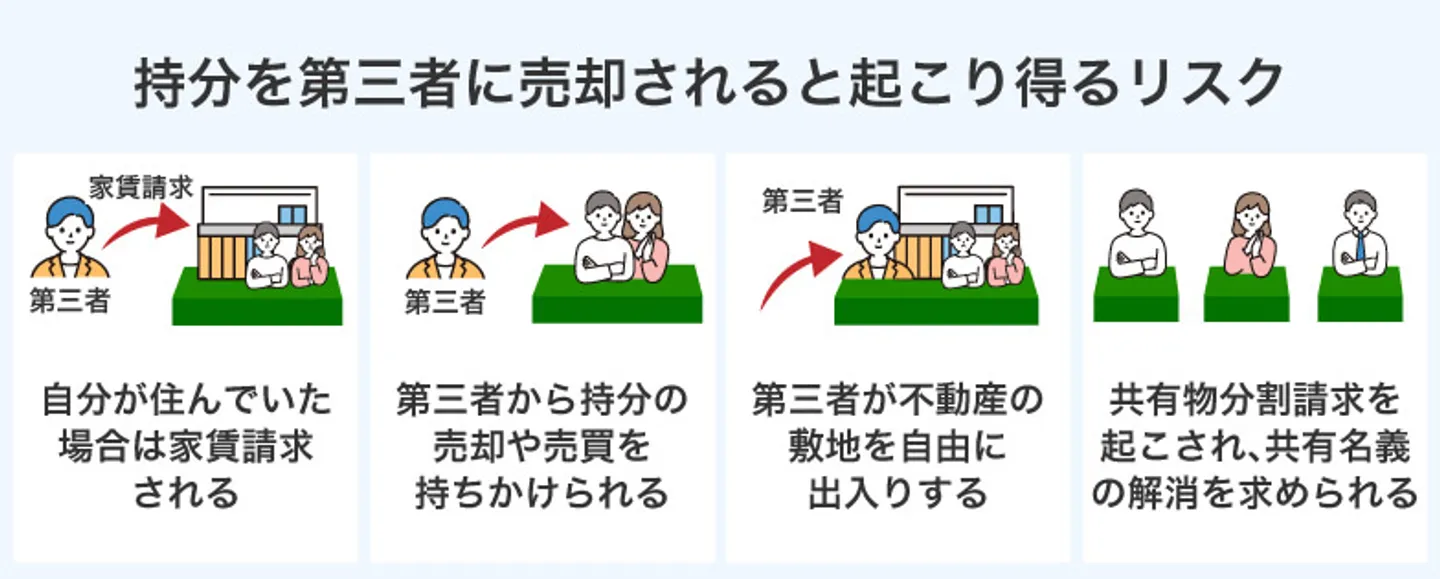

第三者と同じ不動産を共有するとどうなるかと言うと、以下のトラブルやリスクが懸念されます。

- 不動産の利用や処分の同意が得にくくなる

- 敷地に第三者が出入りできるようになる

- 済み続けている場合は家賃を請求されることもある

- 共有物分割請求を起こされるリスクもある

ここからは、「共有者がその人自身の持分を売却してしまった際のあなた(他の共有者)への影響」について解説していきます。

【前提】知らない第三者が共有者になる

他の共有者が自分の共有持分を売却する場合、買主となるのは主に「不動産買取業者」や「不動産投資家」です。単に住むことを目的に購入するのではなく、活用して利益を得ることを目的としています。共有持分の活用方法は、主に次の通りです。

- 残りの共有持分をすべて買い取った後に賃貸経営や売却などをおこなう

- 共有持分を他の事業者や投資家に転売する

- 土地を分筆し単独名義で所有した後に借地契約や売却などをおこなう

このように、共有持分を第三者が購入するとビジネス目的で動くため、これまでの共有者と価値観が異なります。

では、第三者との共有状態になるとどうなるかと言うと、「意見をまとめるのが難しくなる」「不動産の使用ルールが変更される可能性がある」など、これまでの運用状況と大きく変わるリスクがあります。そのため、第三者と自分および他の共有者との間で、トラブルに発展するかもしれません。

不動産の利用や処分の同意が得にくくなる

共有者が持分を売却して知らない第三者が共有者になると、不動産の利用や処分の同意が得にくくなるリスクがあります。

第三者の共有者はこれまでの不動産の管理方針や人間関係を知らないため、共有者間でこれまで同意していたことや、暗黙の了解とは異なる判断を下すことがあります。「これまで意見共有ができていたのに、意見のすれ違いが多くなった」という話も、実務上よく耳にします。

「そもそも利用や処分に同意が必要なのか」と思われるかも知れませんが、共有名義不動産全体に影響を与える行為については、共有者の同意が必要だと民法で定められています。

|

変更行為

処分行為 |

管理行為 |

| 概要 |

建物そのものの使い方、性質、形状を変える民法第251条に規定された行為 |

建物そのものの使い方、性質、形状を変えるほどではない民法第252条に規定された行為 |

| 具体例 |

売却

新築

建て替え

増改築

土地の造成

不動産全体への抵当権設定

3年超の長期賃貸借契約

建物の主要構造部のいずれか1つ以上について半分以上に対して工事するリフォーム・修繕 |

砂利道をアスファルト舗装するなど軽微な変更と認められるリフォームや修繕

土地の分筆

共有宅地の整地

3年以下の短期賃貸借契約

共有名義不動産における管理ルール策定 |

| 必要な同意数 |

共有者全員 |

共有持分の過半数(※) |

※たとえば共有者5人で2人の共有持分割合が60%なら、その2人の同意があれば管理行為を実施できる

ただでさえ必要な同意を得るのに手間がかかるにもかかわらず、これまで話したこともない第三者と連絡を取って意思疎通をおこなうのは、時間や労力がかかるでしょう。

敷地に第三者が出入りできるようになる

共有持分の購入者は、共有不動産の敷地を自由に出入りできるようになります。購入者がまったく知らない第三者であっても、共有者である以上は基本的には敷地への出入りを拒否できません。

これは民法第249条に明記された、「共有物の使用権」に基づくものです。法律上、共有者は自分の持分割合に応じて、共有物全体を使用する権利を有するとされています。共有持分を1%でも所有していれば、敷地内を自由に出入りできると実務上解釈されます。

共有物の使用)

第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

e-Gov法令検索 民法第249条

もし、購入者が悪質な不動産ブローカーだった場合は、コンプライアンスやモラルなどお構いなしに自分の利益優先で行動するリスクがあります。

これまで筆者がお受けした相談のなかで、第三者による敷地侵入が原因のトラブルとして挙げられるものは次の通りです。

- 無断で敷地に立ち入り、他の共有者に強い不快感や不安を与える

- 不動産を勝手に利用されて他の共有者のプライバシーを侵害する

- 騒音・嫌がらせ・強引な営業行為などで他の共有者に退去や持分売却を迫る

上記は悪質ではありますが、法律上の違法行為に該当しない場合も多く、直ちに法的措置が取りづらいという問題があります。基本は話し合いベースでの解決を目指す必要があるため、弁護士対応や協議対応などで精神的・時間的に大きな負担を強いられるかもしれません。

脅迫罪や暴行罪などの刑事事件、民事上の権利の濫用、その他不法行為などに該当すると判断したときは、速やかに警察や弁護士に相談してください。

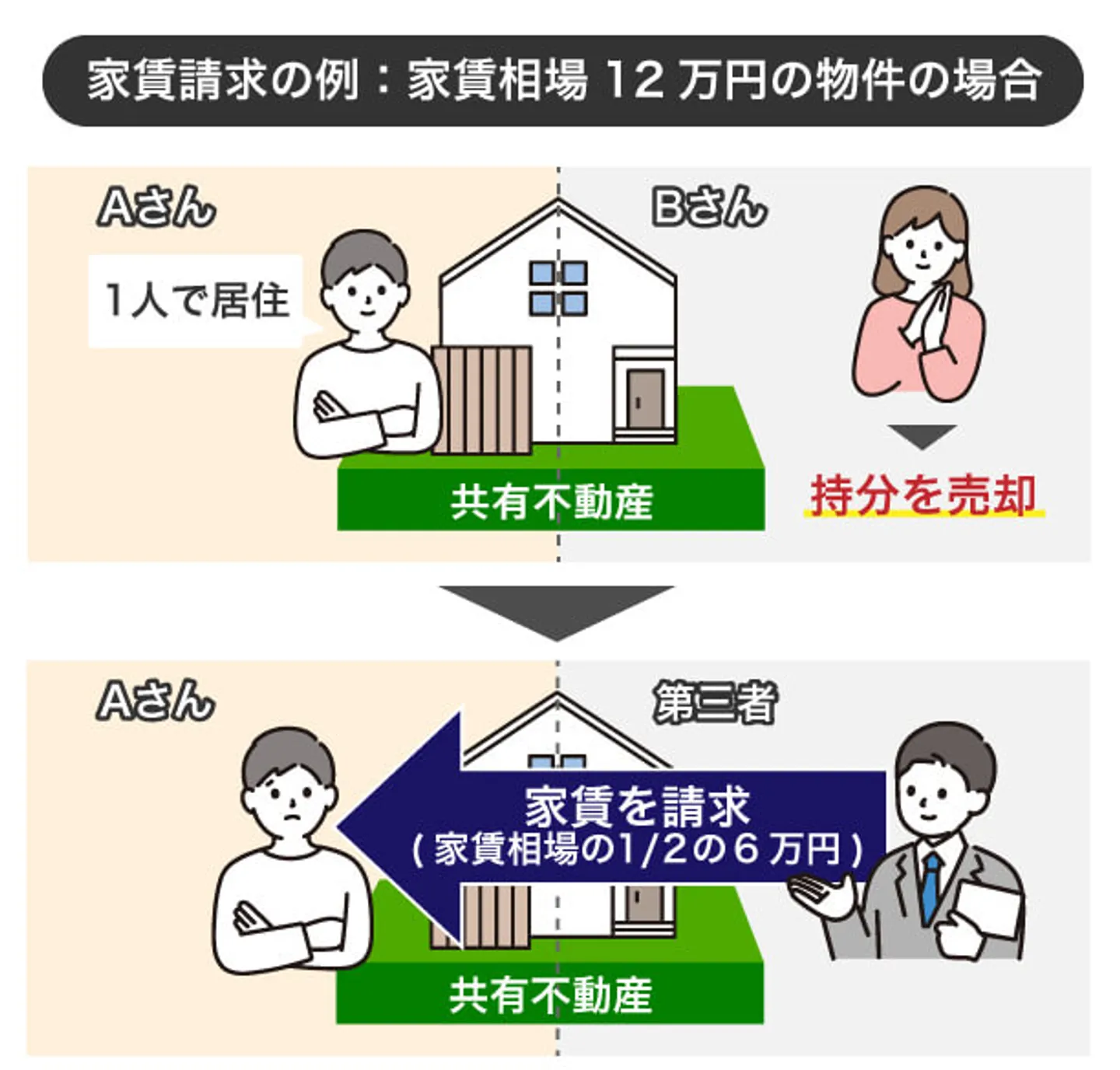

住み続けている場合は家賃を請求されることもある

共有不動産に住んでいる共有者と、住んでいない共有者がいるとき、共有物の使用に関して公平とはいえません。

そこで、共有不動産に住んでいない共有者には、居住している共有者に対して、民法第249条に基づき家賃を請求する権利が認められています。

たとえば、AさんとBさんが持分1/2ずつ共有している不動産にAさんが1人で住んでいるとします。

共有不動産を賃貸物件として貸し出す際の家賃相場が12万円だとしたら、BさんはAさんに対して6万円を請求できます。

実際には、共有者間で使用貸借(無償で貸し出す契約)が成立していることがほとんどで、家賃のやりとりをしていないケースも多く見られます。

しかし、買主が新たな共有者となることで、家賃を支払うよう請求される恐れがあります。

共有物分割請求を起こされるリスクもある

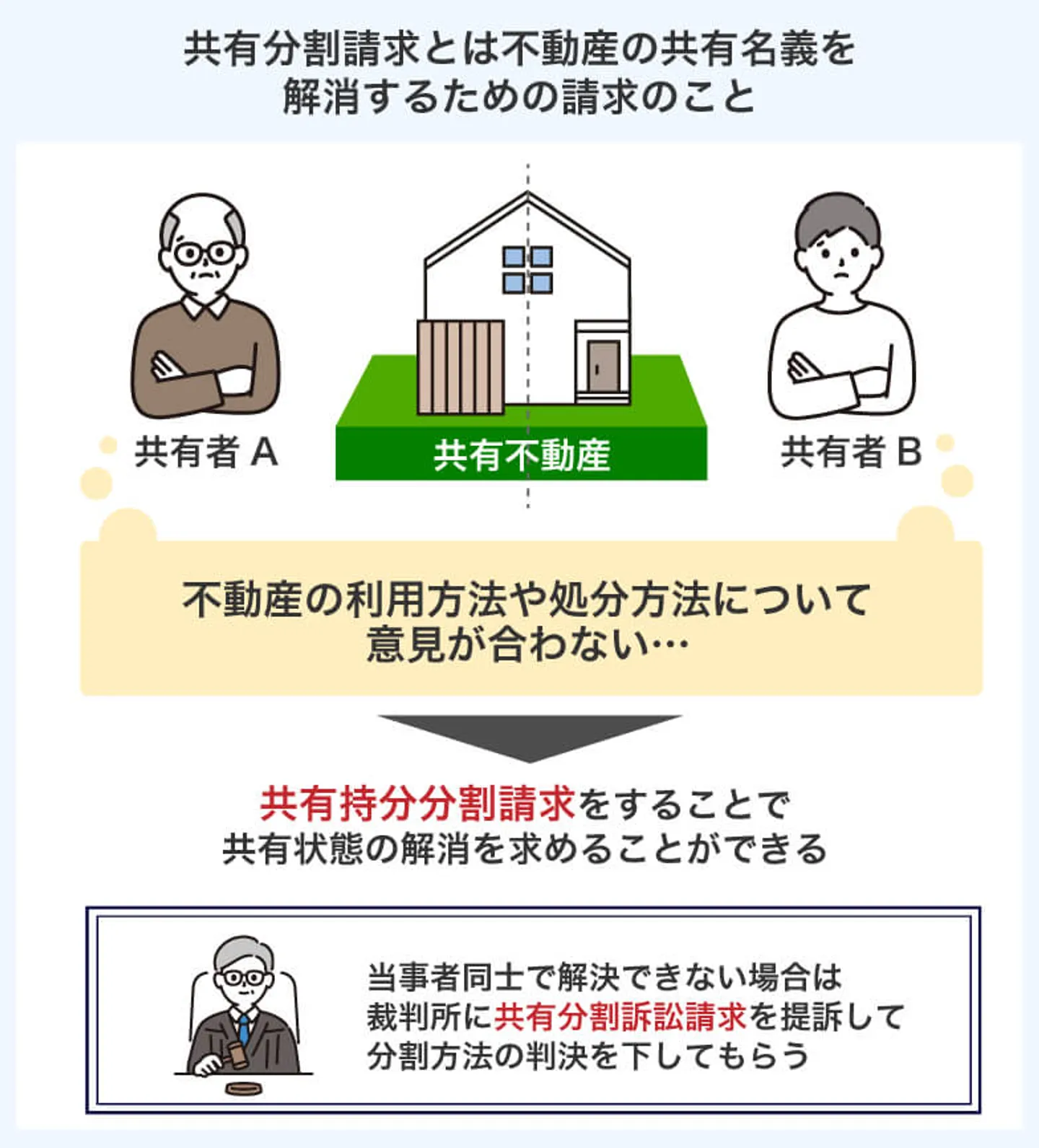

共有物分割請求とは、共有者の1人が共有状態を解消するよう、民法第256条に基づいて他の共有者全員に要求する手続きです。共有物分割請求がおこなわれると、共有者全員で共有状態の解消について話し合います。

(共有物の分割請求)

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

e-Gov法令検索 民法第256条

共有物分割請求の大きな特徴は、他の共有者は必ず話し合いに応じなければならない点です。そして共有者となった第三者は、単独所有や売却などを目的に、共有物分割請求をおこなうケースは少なくありません。

共有物分割請求はあくまで話し合いであるため、双方が合意に至らない場合もあります。もし協議しても処遇が決まらないときに、裁判所に民法第258条に基づく「共有物分割請求訴訟」を提起されると、裁判所での審理を経て裁判官が最終的な分割方法を判断します。

(裁判による共有物の分割)

第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。

一 共有物の現物を分割する方法

二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法

e-Gov法令検索 民法第258条

裁判所の判決および裁判中の和解には法的な強制力があるため、判決内容には従う必要があります。「実家を手放したくない」「代々受け継いできた土地をそのままで残したい」などの思惑があっても、「全体を売却して現金で分ける」「土地を分割する」など裁判所が中立的な立場で決めた方法で分割されます。

もし共有物分割請求や訴訟を起こされたときは、弁護士への速やかな相談を推奨します。共有物分割請求の交渉、訴訟手続、裁判所での審理などは共有名義不動産に関する法的知識や実務経験が必要になるので、1人だけで対応するのが困難だからです。

弁護士に依頼すれば、各種手続き、他の共有者との代理交渉、法定での弁論などさまざまな法手続きに対応してくれます。とくに第三者の共有者が弁護士を立てていると、こちらも弁護士を立てないと相手側の言い分ばかりが通ってしまうリスクがあります。

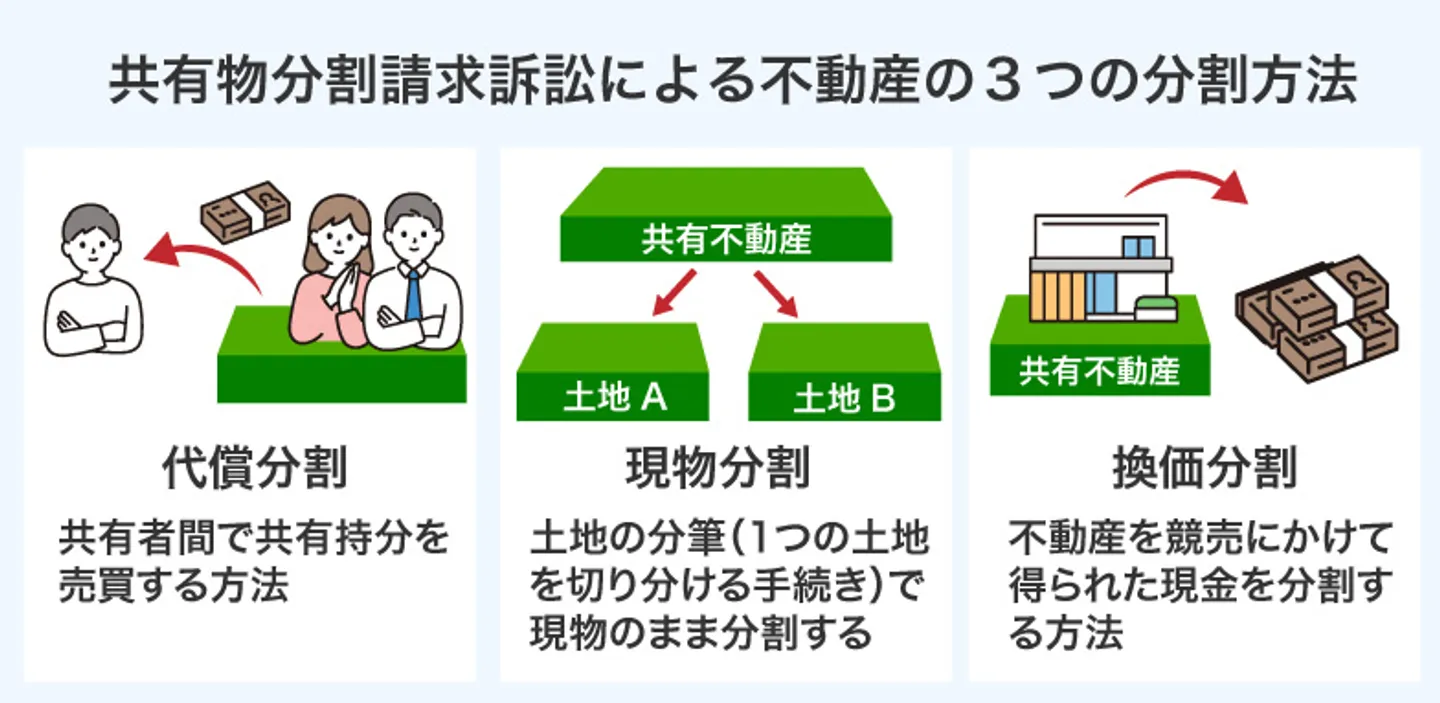

共有不動産を分割する方法は、主に下記の3通りあります。

ここからは、上記の3つの方法についてそれぞれ詳しく解説していきます。

訴訟を提起する前に、家庭裁判所にて「共有者分割請求調停」を申し立てられます。調停の場合は、協定委員・裁判官・当事者の3者間で話し合いを進めます。しかし、調停も話し合いベースであるため、合意に至らなければ結局は訴訟が必要になるでしょう。そのため、実務上は共有者分割請求調停に進むことはほとんどありません。

代償分割│他の共有者の持分を金銭などの財産で買い取る方法

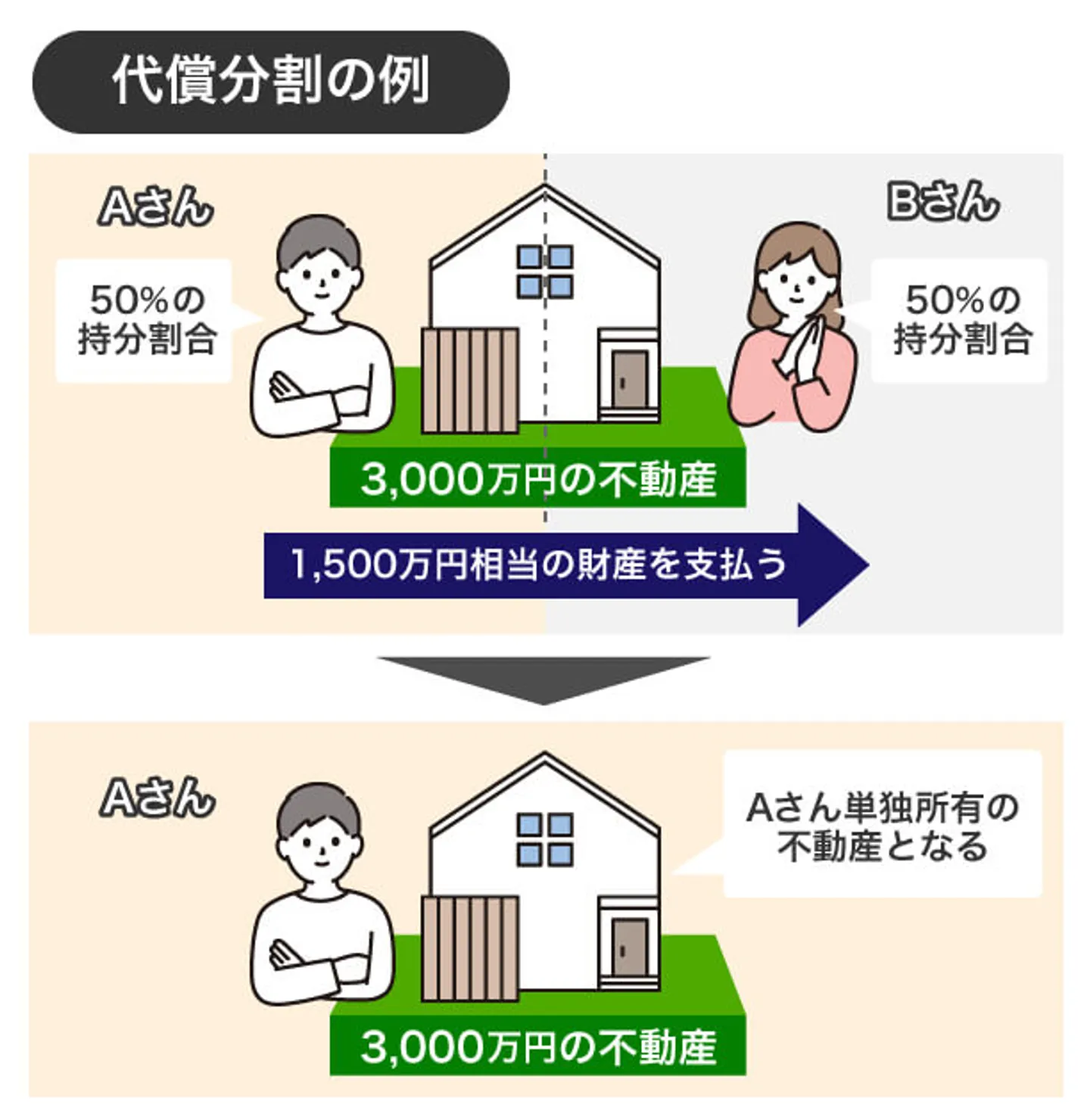

代償分割とは、特定の共有者が共有物を取得する代わりに、他の共有者に対して持分割合に応じた金銭などの財産を支払う方法です。

たとえば、3,000万円の不動産をAさんとBさんの2人でそれぞれ50%の持分割合で共有していたとします。

代償分割する場合、共有不動産を取得したいAさんがBさんに対して1,500万円相当の財産を支払うことで、Aさんは不動産を単独所有できます。

代償分割であれば、共有不動産を維持したい共有者のニーズと、共有不動産を早く手放したい共有者のニーズをどちらも満たせます。ただし、共有不動産を維持したい共有者は多額の資金を用意しなければならないため、経済的な余裕があることが前提の方法です。

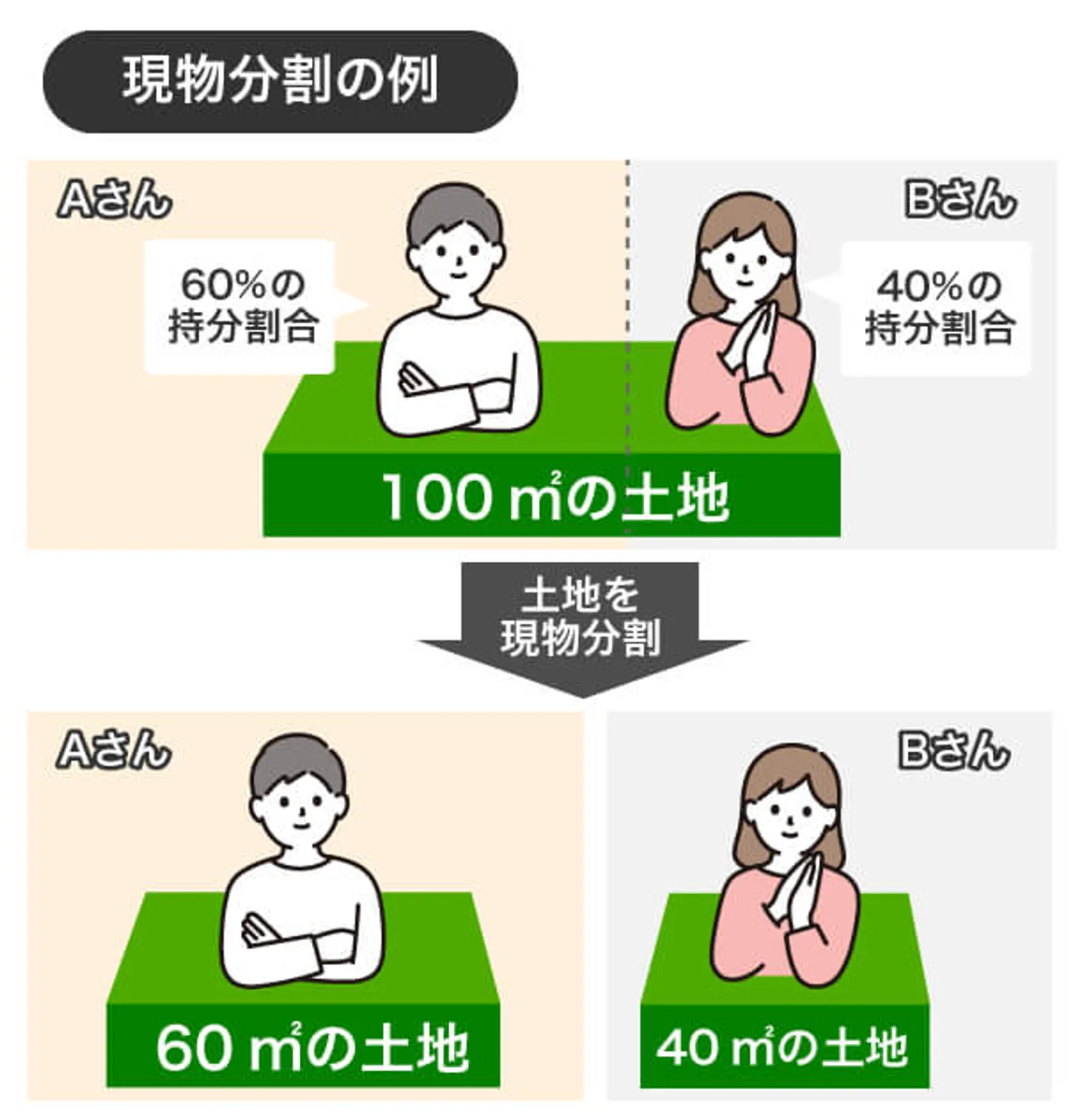

現物分割|持分割合に応じて不動産を物理的に分割し登記し直す方法

現物分割とは、共有物を持分割合に応じて、物理的に分割し、各共有者が単独で所有する方法です。

たとえば、100㎡の土地をAさんが60%、Bさんが40%の持分割合で共有していたとします。

現物分割する場合、60㎡の土地はAさんの単独所有、40㎡の土地はBさんの単独所有となります。

現物分割によって取得した不動産は自由に活用でき、不要であれば売却してお金に換えるのも可能です。現物分割は、共有物の形状や性質を変えず持分割合に応じた分だけをそのまま引き継げるので、他の分割方法と比べると手続きが簡単で、トラブルも起こりにくいです。

そのため、共有物分割請求訴訟でも、現物分割による方法が原則であるとされています。

しかし土地の形状や面積によっては、分筆すると不整形地になったり狭くなりすぎたりして、資産価値が著しく低下する恐れがあります。また、共有名義不動産が建物だと物理的に分けるのが難しいので、現物分割は事実上できません。

上記のような場合は、現物分割以外の方法での共有状態の解消を裁判所に命じられるケースが多いです。

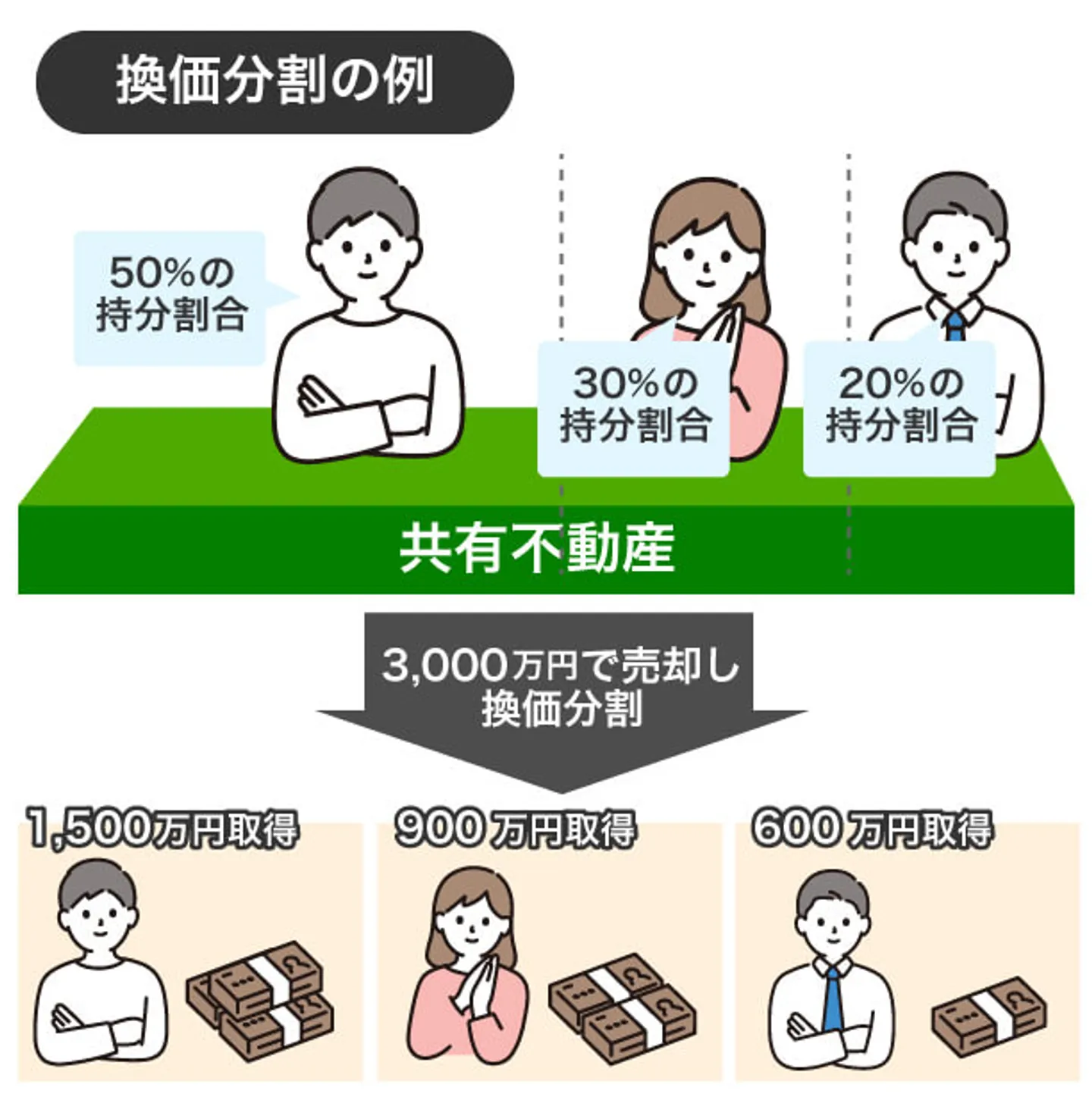

換価分割|不動産を売却して得た代金を持分割合に応じて分割する方法

換価分割とは、共有物を売却して現金化し、共有者の持分割合に応じて売却代金を分割する方法です。

たとえば、Aさんが50%、Bさんが30%、Cさんが20%の持分割合で共有していた不動産があったとします。

換価分割するのに3,000万円で売却された場合、Aさんは1,500万円、Bさんは900万円、Cさんは600万円を得られます。

共有物分割請求訴訟では、代償分割や現物分割による方法で共有不動産を公平に分割するのが難しい場合や、現物分割によって不動産の価値が著しく減少してしまう場合に換価分割を命じる判決を下されることが多いです。

協議や調停で共有者が合意すれば任意売却が可能ですが、裁判所の判決で換価分割が命じられた場合は競売にかけられます。競売では相場の6~7割程度で落札されるのが一般的なので、任意売却よりも安い金額で売却される恐れがあります。

| 換価分割での売却方法 |

概要 |

| 任意売却 |

他の共有者や金融機関などから合意を得て、共有名義不動産全体を売却すること |

| 競売 |

裁判所が共有名義不動産を差し押さえ、裁判所が他の人へ強制的に売却すること |

【手放しても良い場合】共有持分を勝手に売却された場合の対処方法

もし第三者が共有持分を勝手に売却した場合、「不動産を手放してよい」と思うか、「手放さず所有を続けたい」と思うかで、最適な対処方法が変わります。

不動産の所有権を手放してもよいと思っている方は、以下の対処方法を検討しましょう。

| 手放してもよいと思っている場合の対処法 |

概要 |

向いている人 |

| 新しい共有者と交渉して不動産全体を売却する |

自分以外の共有者全員の合意を得て、共有名義不動産全体を売却する |

・共有名義単体の売却よりも高額の現金を得たい人

・他の共有者全員が売却を前向きに考えている人 |

| 自分の共有持分を売却する |

自分の共有持分だけを他の人へ売却する |

・他の共有者の同意なしですばやく売却したい人

・他の共有者との関係が良好でない人 |

新しい共有者と交渉して不動産全体を売却する

新しい共有者および他の共有者全員の合意を得られれば、共有名義不動産全体を売却できます。不動産全体を売却するメリットは、次の通りです。

- 買主は単独名義不動産として売却できるので、通常の不動産とほぼ同じ価格での売却を期待できる

- 共有持分単体での売却と異なり、一般の個人にも売却しやすい

- 現金は共有持分割合に応じて分けられるので、共有者全員へ公平に分配しやすい

たとえば新しい共有者が「共有持分をすべて買い取って単独名義として売却したい」と考えていた場合は、交渉をスムーズに進めやすいはずです。他の共有者の持分を1つずつ買い取るよりも、時間・手間・費用を節約しながら効率的に現金化できるからです。

ただし、新しい共有者の目的が「すべての持分を買い取ってから自分で運用したい」という場合は、交渉自体が困難になります。また運よく交渉のテーブルに着けたとしても、話がうまくまとまるとは限りません。相手の意向を見極めたうえで、交渉戦略を立てましょう。

もし新しい共有者から同意を得るのが難しいと判断したときは、次で解説する「自分の共有持分を売却する」を試してみてください。

自分の共有持分を売却する

他の共有者が自分の持分を売却できたように、自分の共有持分を売ることで所有権を手放せます。前述の通り、共有持分単体を売却する場合は、他の共有者の同意が不要です。

共有持分を単体で売却するメリットは、次の通りです。

- 新しい共有者や他の共有者と交渉する手間が省ける

- 取引相手が見つかったらすぐに売却できる

ただし、共有持分単体だと売却価格が低くなりやすいので注意してください。

なぜ低くなるかというと、共有持分単体だけ購入しても不動産を自由に活用できないうえに、他の共有者とのトラブルといったリスクを抱えることになるからです。

上記の理由から、共有持分単体だけを購入する一般の個人はほとんど存在しないと考えてよいでしょう。実際に筆者も、事業・投資目的以外で共有持分を購入する一般の個人の方を見かけたことがありません。

共有持分単体の買主は、以下の方たちに絞られます。

他の共有者│合意が取れて資金がある場合に有効

共有持分は、同じ不動産を共有している他の共有者に売却できます。共有持分の買主である共有者は、買い取りによって持分割合が増加するため、共有不動産に対して行える行為の範囲が広がります。

とくに持分割合が過半数を超えた場合、管理行為や軽微な形状・用途の著しい変更を伴わない軽微な変更行為が単独で実行できるようになるのが大きなメリットです。

| 管理行為 |

短期間の賃貸借契約の締結・解除など |

| 軽微な変更行為 |

砂利道のアスファルト舗装、外壁や屋根の修繕工事など |

ある程度規模のリフォームや修繕工事が自分の意思だけでできるようになれば、共有名義不動産の活用幅が一気に広がります。また管理行為には共有名義不動産の管理ルール策定も含まれていることから、自分の判断で全体の運用方針を決められる点も、共有者が共有持分を増やすメリットと言えるでしょう。

売却相場の目安は、「共有名義不動産の市場価格✕共有持分割合」です。不動産が4,000万円、共有持分割合が40%なら、売却相場は1,600万円前後になります。

もし新しい共有者が「あなたの持分を買い取りたい」と提案してきたときは、素直に応じてしまうのも手です。むしろ、こちらから提案するよりも相手から売ってほしいとお願いしてきたほうが、好条件での取引を期待できます。

逆に言えば、他の共有者全員に買い取る気がないときは、他の共有者へ売却することは困難です。他の共有者への売却が難しいときは、次で解説する不動産買取業者の利用をおすすめします。

不動産買取業者|共有持分の売買においてもっとも一般的な売却先

共有持分の売却先としてもっとも一般的なのが、専門の不動産買取業者です。不動産買取業者とは、業者自ら購入した不動産にリフォームや修繕を施し、独自の運営ノウハウや販売ルートを使って収益化する業者です。

共有持分専門の不動産買取会社なら、共有持分の複雑な権利関係を整理し、再活用するためのノウハウを持っているため、共有持分だけでも買い取ってくれる可能性が高いです。法律関係に強いところなら、相続争い、相続人の残置物、離婚問題などを抱える共有持分でも買い取ってくれます。

また不動産買取業者は、売却時に以下の条件で取引してくれるメリットがあります。

- 現金化まで数日~1か月のスピーディー買取

- キズ・欠陥や残置物などをそのままの状態で売却できる現況有姿買取

- 売却後にキズ・欠陥などの瑕疵が発覚しても、責任を負わずに済む契約不適合責任免除での買取

- 士業事務所と提携する買取業者なら、他の共有者との交渉や登記などの各種買取サポート

ただし、売却相場は他の共有者へ売却する場合よりも低くなるのがデメリットです。買取業者の査定額には、不動産買取後にかかるリフォーム・修繕費用や、リスク負担費が反映されるからです。売却相場の目安は、「共有名義不動産の市場価格✕共有持分割合✕1/2~1/3」となります。

また、買取業者のなかには「相場よりも著しく安い金額を掲示する」「しつこく営業電話をかけてくる」など、悪質なところがあるのも事実です。筆者へ相談される方のなかには、「他の共有者の持分の売却先が悪徳業者で、今トラブルになって困っている」といったケースもいくつかあります。

買取業者を選ぶときは、「共有持分の取引実績があるか」「過去の口コミや行政処分歴に問題はないか」「担当者の態度は誠実か」などをチェックし、悪質業者に当たらないように注意しましょう。

不動産投資家|知り合いにいるまたは競売で落札されるなどで共有者となる

共有名義不動産を賃貸として第三者に貸している場合、不動産投資家が共有持分のみを買い取るケースもあります。

共有不動産を賃貸に出している場合、原則として家賃収入は持分割合に応じて分配されます。共有持分を買い取れば、不動産全体を購入するよりも投資額を安く抑えつつ家賃収入が得られるため、不動産投資家からしてみれば大きなメリットになるからです。

とはいえ、一般の方だと投資家相手に共有持分を売却できるケースはほぼありません。共有持分の買取に対応する不動産投資家の数が少ないうえに、マッチングする環境が非常に限られるからです。

「たまたま知り合いに投資家がいた」「競売で投資家に購入された」などのケースでない限り、不動産投資家と取引するケースはないと思っておきましょう。

【所有を続けたい場合】共有持分を勝手に売却された場合の対処方法

不動産の所有を続けつつ、共有持分を勝手に売却された場合に対処する方法は次の通りです。

| 所有を続けたい場合の対処法 |

概要 |

向いている人 |

| 売却された共有持分を自分で買い戻す |

新しく共有者になった人から共有持分を買い取る |

・購入資金に余裕がある人

・共有持分割合を増やしたい人 |

| 分筆して単独所有の土地をつくる |

分筆の手続きによって、共有持分割合に応じて土地を分け、分けた土地を共有者それぞれの単独名義で登記する |

・土地を単独所有できる

・所有権を手放さないまま公平に分配できる |

| 住み続けたければ家賃を払う |

必要分の家賃を支払い状態を継続する |

一旦は共有名義不動産を現状維持できる |

売却された共有持分を自分で買い戻す

他の共有者に売却された共有持分を、自分で買い戻すことで所有権を手放さずに対処できます。

共有持分さえ買い取ってしまえば、新しい共有者から共有物分割請求や家賃請求を起こされることもありません。また買い取った共有持分の割合によっては、単独名義にできたり1人でリフォームや分筆の判断を下せたりなど、共有名義不動産の活用幅が一気に広がるメリットがあります。

ただし、共有持分を買うためには数百万~数千万円程度の資金が必要です。新しい共有者から初めから転売目的で購入していた場合、相場よりも高額を掲示するケースもあります。

事前に共有持分の価格相場を調べておき、「購入できる資力があるのか」「相手が不当な高値で売ろうとしていないか」などを確認しておくのがよいでしょう。

分筆して単独所有の土地をつくる(土地の場合)

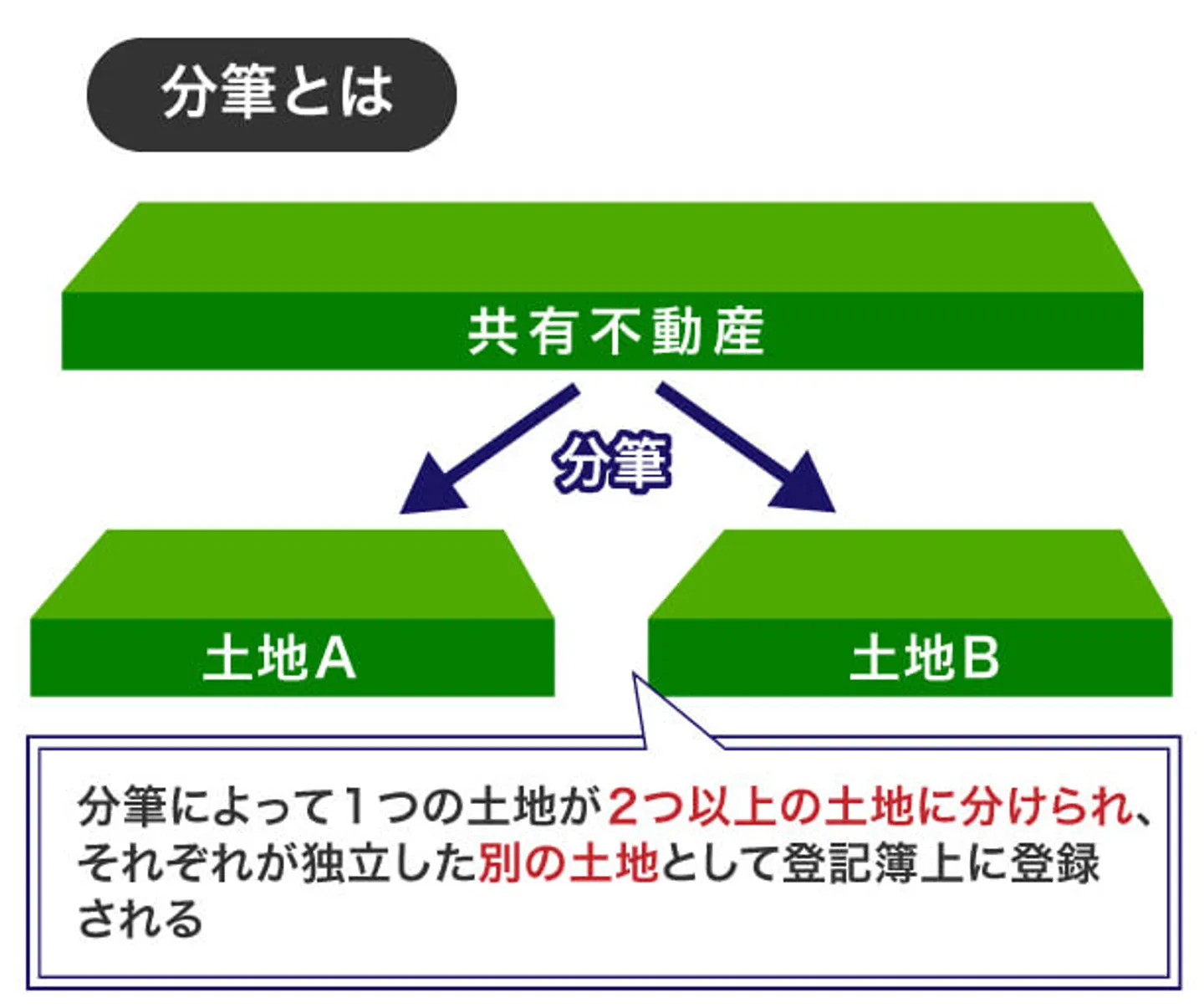

共有名義不動産が土地なら、「分筆」によって物理的に分けた後、分けた土地の1つを単独名義で所有して対処する方法があります。

分筆とは、1つの土地(一筆の土地)を登記簿上で2つ以上の土地(二筆以上)に分割する制度のこと

分筆によって分割された土地には新しい地番が付けられることになり、それぞれが独立した土地として登記簿上に登録されます。そのため、それぞれの土地に1人ずつの所有者を付けられます。

共有名義不動産の場合は、現物分割の章で解説した通り、共有者ごとの共有持分割合に応じて分けることが実務上ほとんとです。分筆なら所有権を手放さず、かつ各共有者への公平な分配が可能です。

ただし分筆は管理行為に該当するため、共有者の過半数の同意がなければ実施できません。そもそも共有者全員の単独名義になる関係上、実務的には共有者全員の同意が必要になります。分筆後は共有者全員が所有権移転登記をおこなう必要があり、結局は共有者全員に協力してもらうことになるからです。

また、分筆する際には原則として測量をおこないます。その際に分筆する土地の境界を確認してもらうために、隣地所有者の立ち会いをお願いしましょう。

測量や分筆登記を進めるときは、専門家である土地家屋調査士に依頼してください。

住み続けたければ家賃を払うという手もある

「共有持分を買い取る資金がない」「分筆で同意を得られない」など、所有権を手放さずに共有状態を解消するのが難しいケースもあります。それでも引き続き居住・活用を希望するときは、妥協案として家賃の支払いに応じることも検討しましょう。

家賃の支払いを交渉材料にすれば、新しい共有者も納得して、現在の状況を維持してくれる可能性が上がります。月に数万~数十万円の出費になるものの、急な共有物分割請求や強引な交渉などを防ぎやすくなるでしょう。

とはいえ、共有状態は続くため根本的な解決にはなりません。あくまで一時的な回避策として、最終的にどう対処するかは別途検討してください。また、トラブルを避けるために契約にあたって不動産会社や弁護士に間に入ってもらい、正式な書面で合意内容を残すことを推奨します。

【とにかく共有状態を抜け出したい場合】共有持分を勝手に売却された場合の対処方法

これまで筆者へご相談いただいた方のなかには、「トラブルになりそうだから、できるだけ早く共有状態から抜け出したい」と希望するケースも少なくありません。

とにかく共有状態を抜け出したい場合は、以下の方法を検討してみてください。

| とにかく共有状態を抜け出したい場合の対処法 |

概要 |

向いている人 |

| 現金化が目的でなければ贈与や放棄を検討する |

他の人への無償譲渡や共有者全員への放棄による贈与をおこなう |

売買よりも確実かつ速い方法で手放したい人 |

| 自分から共有物分割請求訴訟を提起する |

共有物分割請求訴訟を提起し裁判所にて解決を目指す |

裁判所の判断を仰ぎたい人 |

現金化が目的でなければ贈与や放棄を検討する

現金化が目的でなければ、贈与や放棄で共有持分を手放せます。

贈与も売却と同じように、贈与先となる相手と贈与契約を結べば他の共有者の同意なしで進められます。贈与と売却との大きな違いは、受贈先の相手が購入資金を準備する必要がない点です。お金のやり取りが発生しないため、売却よりもスムーズになるメリットがあります。

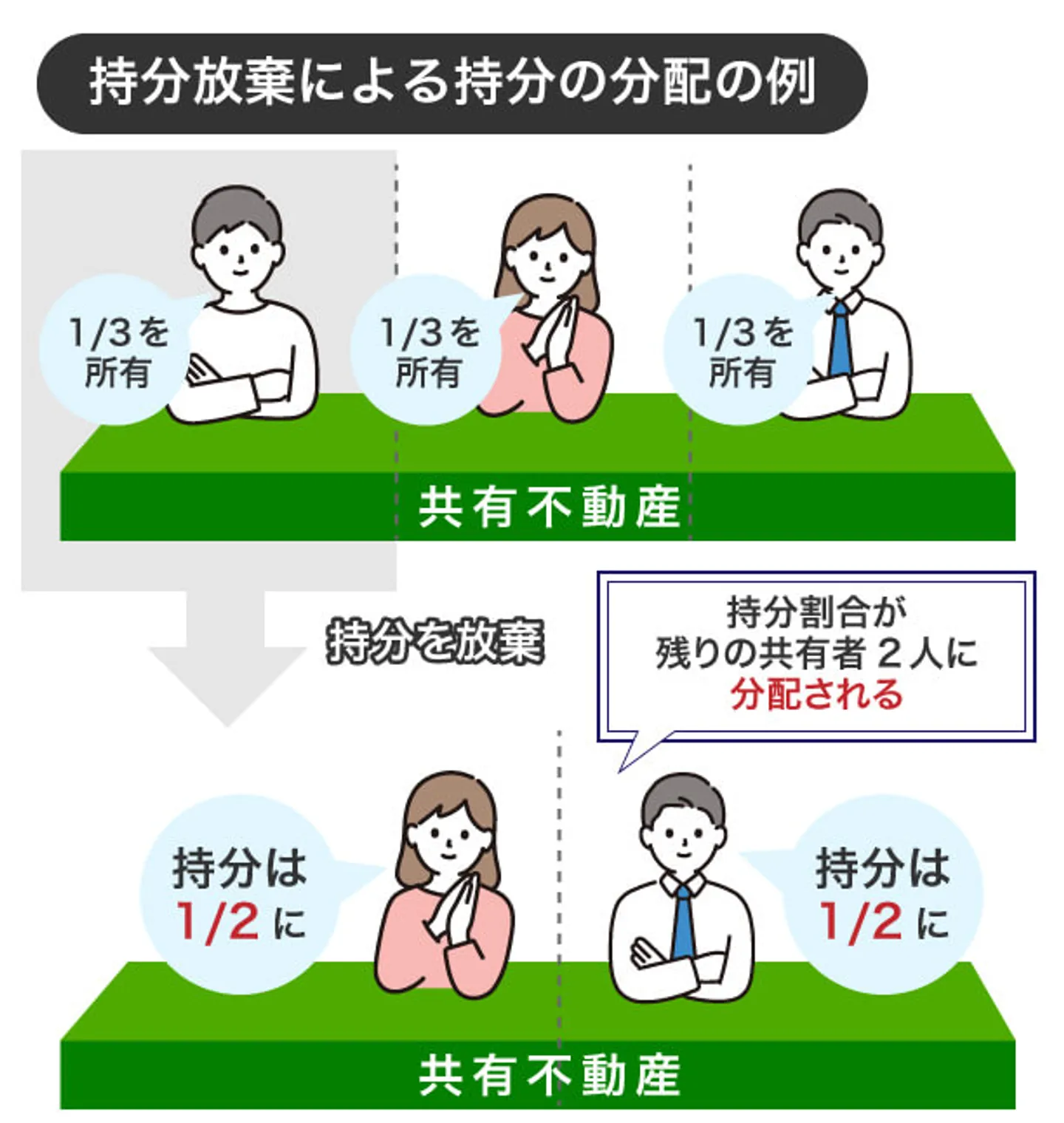

一方で放棄なら、自分1人の意思表示だけで手続きを始められる分、贈与よりも簡単に進められます。本来、不動産の所有権は放棄できないのですが、共有持分なら民法第255条に基づいて放棄が可能です。

(持分の放棄及び共有者の死亡)

第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

e-Gov法令検索 民法第255条

放棄した共有持分は、共有持分割合に応じて贈与扱いで他の共有者に帰属させるのが原則です。

たとえば、共有者3人がそれぞれ1/3ずつ持分を所有しているとします。

1人が持分を放棄することで共有者2人に持分が分配されるため、1人あたりの持分割合は1/2ずつになります。

ただし贈与・放棄は、トラブルリスクと引き換えに資産をタダで失うという損切りの制度です。売却なら数百万円~数千万円の現金が手に入ることを考慮すると、筆者としては売れるなら贈与や放棄よりも先に売却の検討を推奨します。

また、贈与・放棄は相手に渡した共有持分の評価額に応じて、受贈者に贈与税が課せられる点も注意が必要です。たとえば共有持分500万円分を贈与した場合、受贈者には53万円の贈与税が課せられます。

なお贈与や放棄をおこなう際にも、売却や分筆と同じく持分移転登記手続きが必要です。贈与の場合は譲受人、放棄の場合は共有持分が帰属する共有者全員の協力をお願いしましょう

自分から共有物分割請求訴訟を提起する

あくまで最終手段としてですが、いくら話し合っても共有状態を解消できないときは、共有物分割請求訴訟を提起するのも1つの手です。共有物分割請求訴訟なら、どれだけ複雑な事情がある事案だとしても、必ず裁判所にて1つの解決方法が提示されます。

なぜ最終手段として紹介したかというと、一般の個人にとってかかる時間・金銭コストが膨大になるからです。

訴訟を申し立ててから早くても数か月、遅い場合は1年以上判決を待つ必要が出てきます。判決が出た後も相手が上訴して控訴審となれば、さらに時間を要することになるでしょう。また、訴訟対応のための20万~50万円以上の弁護士費用もかかります。

仕事や子育てをしながら、プライベート用の時間・費用を削って訴訟に対応するのは大きな負担です。

加えて、共有物分割請求訴訟は共有者全員を相手取る裁判手続です。訴訟までの経緯や裁判の結果にかかわらず、共有者との人間関係が悪化してしまうリスクがあります。

以上のことから、訴訟になる前に話し合いや売却などでの解決を目指すことを推奨します。

共有名義不動産全体を勝手に売却された場合の対応

これまで見てきたのは、「他の共有者がその共有者自身の持分を第三者に売却してしまった」ケースでしたが、「共有者がその人自身の持分を勝手に売却してしまう」ケースよりは多くないものの、実際にはさらに深刻なトラブルとして「他の共有者が、あなたの持分も含む共有名義の不動産全体を勝手に売却してしまう」という事態も起こり得ます。

もちろん、共有不動産は各共有者の合意なしに全体を売却することはできません。にもかかわらず、印鑑・印鑑証明書の不正使用や登記手続の不正申請などにより、他の共有者が単独で不動産全体を第三者に売却してしまうケースは実際に起こり得ます。

このような場合、その売却行為はあなたの共有持分を侵害するものですので、民事・刑事の両面から法的な対処が必要となります。具体的な対応策としては、次のようなものが考えられます。

| 対応策 |

内容 |

| 登記の抹消請求(登記回復) |

不正な登記を無効にして、登記簿上の権利関係を回復する |

| 共有持分権に基づく妨害排除請求 |

自らの共有権を侵害する行為をやめさせる・損害賠償を求める |

| 不法行為に基づく損害賠償請求 |

勝手に売却した共有者や共謀した第三者に損害賠償を求める |

| 刑事告訴(横領罪・私文書偽造罪など) |

不正行為を刑事事件として告訴し、責任を追及する |

いずれの対応も、法的判断や証拠収集が重要になるため、まずは弁護士に相談し、「登記の内容・売却の経緯・関係者の関与状況」などを整理することが重要です。弁護士の助言のもとで、登記回復・損害賠償・刑事告訴など複数の手段を組み合わせることで、より確実に権利回復を図ることができるでしょう。

登記の抹消請求(登記回復)

不正に売却された結果、第三者名義の登記がなされてしまった場合には、「登記抹消請求」を通じて本来の権利関係を回復することができます。

たとえば、他の共有者があなたの印鑑を不正に使用し、本人の同意を得ずに不動産売買契約を締結・登記した場合、その登記は無権利者による不正な登記として無効を主張できます。

抹消請求の訴えを起こすことで、裁判所がその登記を無効と判断すれば、登記簿上の権利を元の状態に戻すことが可能です。

なお、登記の抹消だけでなく、第三者がすでに占有している場合には、明渡し請求を併せて行うケースもあります。ただし、第三者が「善意の第三者」(事情を知らずに取引した人)であった場合、民法上の保護を受け、第三者の権利が認められてしまうこともあります。

もちろん、こういった第三者の登記の有効性については、個別の事情によるため、専門家に対応をゆだねるのが良いでしょう。

共有持分権に基づく妨害排除請求

共有不動産の持分を有している共有者は、「共有持分権に基づく妨害排除請求権」によって、自分の権利を守ることができます。妨害排除請求とは、共有不動産の利用や権利行使を妨げている行為をやめさせたり、すでに被った損害について賠償を求めたりするための法的手段です。

この請求をするにあたって、他の共有者の同意を待つ必要はなく、自分の共有持分が侵害されていると判断した時点で、単独で対応することが可能です。

具体的に、共有持分権に基づく妨害排除請求が認められるのは主に2つのケースです。

- 他の共有者が合意なく不動産全体を第三者に売却・譲渡してしまった場合

- 共有者の同意を得ずに不動産を解体したり、大規模な修繕を行ったりした場合

いずれも、共有者の一方が他の共有者の持分も含めて勝手に処分や改変を行う行為であり、あなたの権利を実質的に侵害しているとみなされます。

妨害排除請求を行う場合は、まず弁護士への相談から始めるのが現実的です。弁護士は、売却や工事の状況、契約の有効性などを確認したうえで、適切な対応方法を整理してくれます。妨害排除請求から権利の回復までの流れは下記のようになります。

- まずは内容証明郵便で相手方に通知し、任意の交渉による解決を試みる

- 応じない場合、妨害排除請求訴訟を提起し、裁判所に権利の回復を求める

- 最終的に裁判で請求が認められれば、不動産の明渡しや登記の抹消、損害賠償の支払いなどが命じられる

このように、他の共有者が勝手に不動産全体を売却してしまった場合でも、法的な手段によって権利を回復することは可能です。ただし、相手方や第三者との交渉、訴訟手続きには専門的な知識が必要となるため、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、今後の方針を慎重に検討することをおすすめします。

不法行為に基づく損害賠償請求

不正に売却を行った共有者に対しては、民法709条(不法行為)に基づく損害賠償請求が可能です。 たとえば、売却によってあなたの共有持分が失われたり、売却金が不当に取得されたりした場合には、損害額に相当する金銭の賠償を求めることができます。

さらに、売却に関与した不動産業者や買主が事情を知りながら取引に加担していた場合には、共謀の有無を立証することで、これらの第三者にも賠償責任を追及できる可能性があります。

不法行為に基づく損害賠償請求は、登記の抹消請求などと並行して行われることも多く、民事的に損害を回復するための重要な手段と言えるでしょう。

刑事告訴(横領罪・私文書偽造罪など)

共有不動産を他の共有者が勝手に売却し、売却代金を自らの利益にした場合は、刑法252条の横領罪に該当することがあります。

また、売買契約書や登記申請書にあなたの印鑑を無断で使用した場合には、私文書偽造罪(刑法159条)や「有印私文書偽造罪」として刑事責任を問うこともできます。

このような行為は単なる民事上のトラブルにとどまらず、刑事事件として立件されるケースも少なくありません。

被害を受けた側としては、証拠(売買契約書・登記記録・印鑑証明書など)を揃えた上で警察や弁護士に相談し、刑事告訴状の提出を検討することが重要です。

まとめ

共有持分は自分のものであれば共有者の同意なく自由に売却できます。そのため、他の共有者が共有持分を勝手に売却してしまうことも珍しくありません。

共有持分を購入する買主は、主に不動産買取業者や投資家などです。買取業者や投資家は利益獲得のために、共有持分の売買交渉、賃料請求、共有物分割請求などをおこないます。共有状態である限りこれらの対応から逃れるのは難しく、「話し合いがまとまらない」「強引な交渉で精神的にダメージがくる」といったトラブルも想定されます。

もし共有持分を勝手に売却されたときは、「共有名義不動産全体や共有持分を売却する」「新しい共有者の共有持分を買い取る」「分筆する」などの方法で、新しい共有者との共有状態を解消するのがよいでしょう。とにかく早く共有状態から抜け出したいときは、贈与・放棄や共有物分割請求訴訟などを検討してみてください。

また、共有名義不動産全体を勝手に売却された際には、登記の抹消請求・妨害排除請求・不法行為に基づく損害賠償請求・刑事告訴といった対応も必要になってきます。

共有持分を巡るトラブルや共有関係の解消など、疑問や不安があれば共有不動産・共有持分に詳しい弁護士に相談しましょう。