私道は共有持分になるとトラブルが起きやすい道路

私道とは、個人や法人が所有・管理している土地を道路として利用しているものです。分譲住宅地や旗竿地などで、家と公道をつなげるために設置されます。 こうした私道は、近隣住民で「共有持分」として所有するケースが多く、補修や掘削といった行為に共有者全員、あるいは過半数の合意が必要となるため、トラブルが起きやすいという特徴があります。

私道と公道の違いをまとめると以下の通りです。

|

私道 |

公道 |

| 管理者 |

所有者(個人や法人) |

国・自治体 |

| 通行 |

許可がない場合は不可 |

可能 |

| 道路の修繕 |

所有者の負担で行う |

国・自治体が行う |

| 道路交通法 |

原則適用されない |

適用される(公共性があれば適用される) |

※私道であっても、不特定多数が通行できる状態であれば、公道と同様に道路交通法(駐停車禁止や速度制限など)の対象となります。

なお、私道の中には、建築基準法第42条に基づき、行政から「道路」として認められたものがあります。これらは「位置指定道路(42条1項5号)」や「みなし道路(42条2項)」と呼ばれます。

- 位置指定道路(42条1項5号):行政から道路位置の指定を受けた、幅員4m以上の私道

- 2項道路(42条2項):建築基準法が施行される前からあり、幅員4m未満でも道路とみなされたもの

これらの道路は、私有地でありながら「公共の利益」を優先すべき道路として扱われます。そのため、所有者であっても他人の通行を勝手に禁止したり、フェンスを置いて塞いだりすることは、原則として認められません。

私道に関するトラブルが発生した際、その道が「建築基準法上の道路」に該当するかどうかは解決の大きな鍵となります。自治体の「指定道路図」などで確認できるため、事前に調べておきましょう。

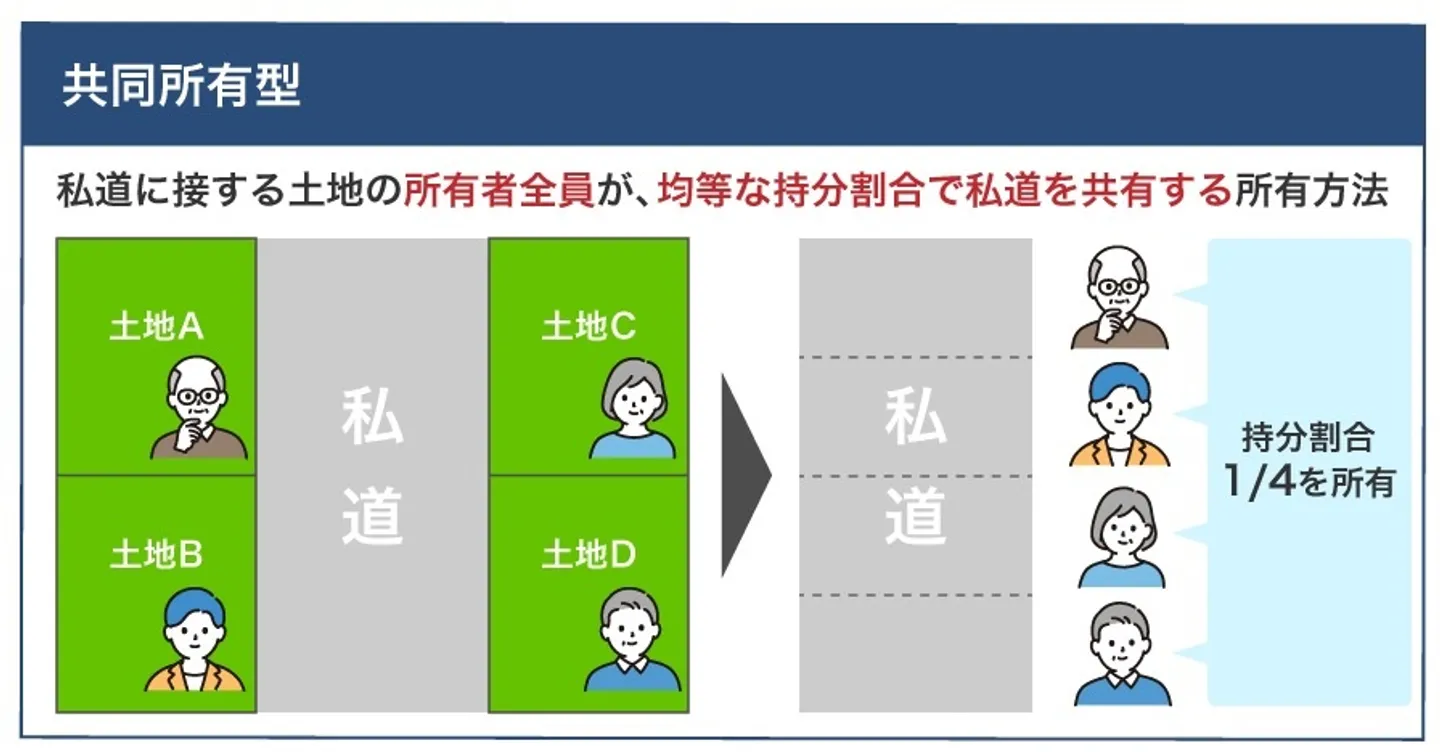

共有私道は「共同所有型」「相互持合型」の2種類

共有私道とは、私道に複数人が関与する権利形態の総称で、代表例として「共同所有型(共有)」と「相互持合型(単独所有の集合)」があります。

それぞれの共有私道の特徴は下記のとおりです。

|

共同所有型の私道

|

私道となっている1つの土地を、複数人で所有している状態です。分譲地内で通り抜けや出入りに使われる共有道路を、宅地の所有者全員で共有しているケースなどが該当します。

|

|

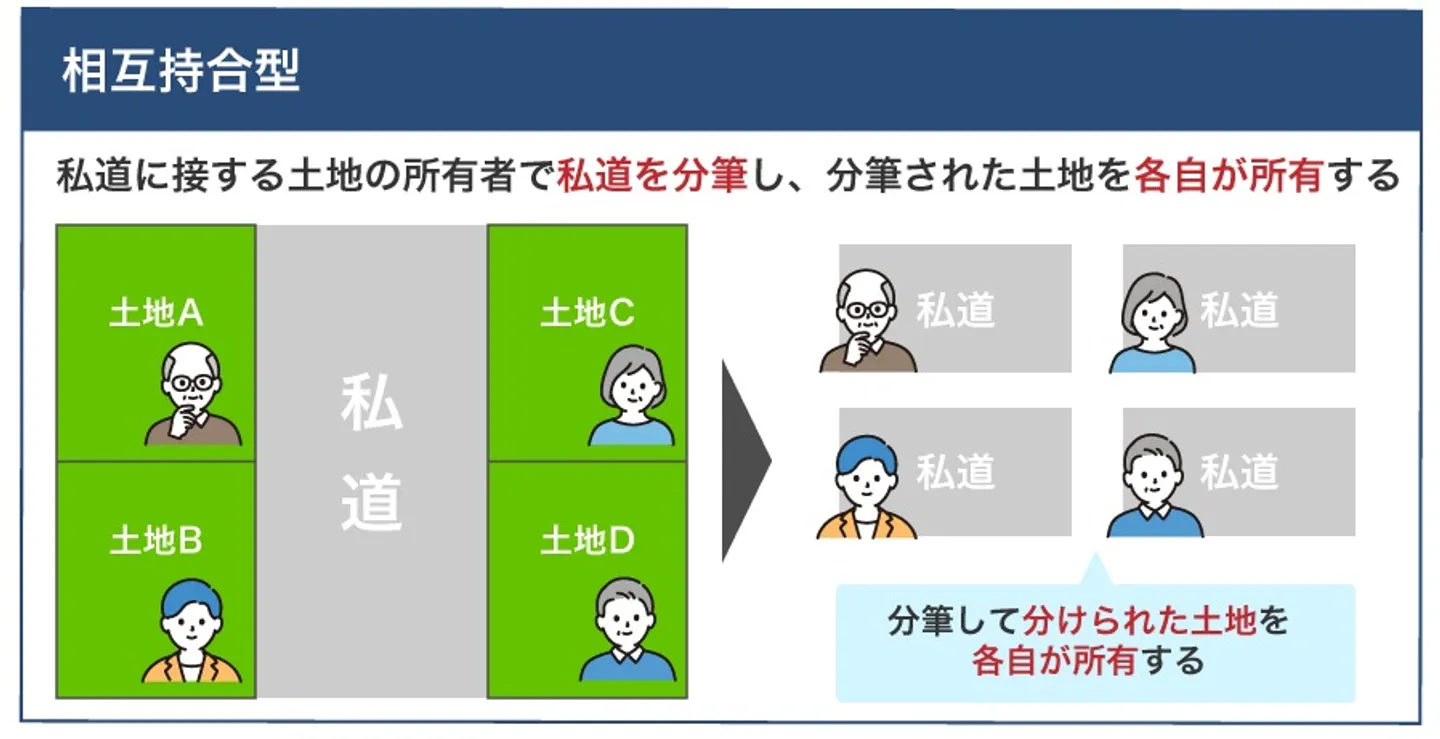

相互持合型の私道

|

私道となっている1つの土地を複数区画に分割し、それぞれの区画を個別に所有している状態です。各宅地の所有者が、自分の敷地に接する私道部分をそれぞれ所有しているようなケースが該当します。

|

共同所有型の私道

共同所有型の私道は、私道として使われる1つの土地を、複数の所有者が共有持分(私道持分)を持って、共同で所有している状態です。

例えば、分譲宅地の中央にある私道、旗竿地のような奥まった土地の通路部分などは、共同所有型の私道となっていることがあります。

共同所有型の私道の場合、所有者全員で1つの私道を共有しているため、「共有者全員の私道」という扱いになります。各共有者は、私道全体に対する権利を持っているため、他の共有者の許可を得ずに通行することができ、自由に利用することが可能です。

ただし、私道の一部を勝手に改修したり、通行以外の用途に使ったりする場合には、他の共有者の同意が必要になるケースもあります。

相互持合型の私道

相互持合型の私道は、私道として使われる1つの土地を複数の区画に分割し、それぞれを異なる所有者が単独名義で所有している状態です。

例えば、各宅地の所有者が自分の敷地に面した私道部分をそれぞれ所有していたり、旗竿地の通路部分を隣接する所有者同士で半分ずつ持っていたりするようなケースが該当します。

各区画がつながることで、全体として1本の私道として機能していますが、法的には共有ではなく、各所有者の単独所有という点が特徴です。

登記上は「共有」ではないため、他人が所有する通路部分を利用するには、他人の土地を通行するための「通行地役権」の設定や、該当所有者からの承諾が必要となることがあります。

私道の共有持分でよくあるトラブル

私道の共有持分を持っていると、共有者の数や意見の違いから思わぬトラブルに発展することがあります。

とくに複数人で所有する「共同所有型」の私道では、管理や使用に関して全員の意見をそろえるのが難しく、日常的な利用の中でも衝突が起きやすいのが現実です。

ここでは、私道の共有持分でよくあるトラブル事例を紹介します。

- 通行・利用に関する問題:通行妨害、無断駐車、通行方法や形状変更への反対

- 費用負担の問題:固定資産税や修繕費(舗装、清掃など)の支払い拒否、負担割合の対立

- 工事に関する問題:水道・ガスなどの引き込みに伴う掘削承諾が得られない

- 管理・売却の問題:管理方法がまとまらない、共有者不明(行方不明・相続未了)で合意できない、売却できない

私道の掘削工事で承諾が得られず、建築スケジュールが遅延した事例

新築住宅の工事に伴い、私道の一部を掘削する必要がありました。共有者全員の承諾を求めたところ、一部の共有者に「道路が傷む可能性がある」として承諾を渋られました。その結果、工事は数か月にわたり停滞し、建築スケジュール全体に影響が出てしまいました。

マイホーム建築では工期の遅れが融資や引き渡し計画にも影響するため、このような共有者間の対立は非常に大きな問題となります。現在は民法改正により、必要な手続きを踏めば共有者の承諾がなくてもライフラインや基礎工事に関わる掘削を進められるようになりましたが、事前の説明や合意形成は依然として欠かせません。

共有者による通行制限が原因で近隣トラブルになったケース

共有者の一人が「私の持分の前を勝手に通るな」と通行を制限し、他の住人との間で揉めてしまったケースです。物理的に車止めを設置したり、ポールを立てて通行を妨げた結果、近隣住民から苦情が寄せられました。

私道が建築基準法上の道路に該当する場合は、このような通行制限は原則として認められません。とはいえ、実際は権利関係があいまいなまま使われているケースも多いうえに、行政判断を仰ぐまでに時間がかかることがあります。通行に関するトラブルは感情的になることも多いため、早めに専門家を交えて対応することが望ましいです。

維持費や固定資産税の負担をめぐって共有者間で対立したケース

舗装の補修や排水溝の清掃といった維持管理費を誰がどの程度負担するかで意見が割れたケースです。「通行頻度が少ないから負担したくない」という共有者もいれば、「他人が使うのだから全員で出すべき」と主張する共有者もいて、話し合いが長期化しました。

私道の維持費や固定資産税は、原則として持分割合に応じて負担するのが基本ですが、実際は慣習的な取り決めで処理されていることも多く、明確な合意書がないとトラブルになりがちです。将来的な修繕に備え、早い段階で費用負担のルールを文書化しておくことが望まれます。

管理方針をめぐる意見の不一致で放置されてしまったケース

「舗装の補修をしたい」「樹木を伐採したい」など、管理方針をめぐる意見がまとまらず、結局何年も放置されているケースです。小規模な私道であっても、共有者が複数いれば全員の合意が必要なため、一人でも反対すれば実施できません。

放置が続くと、舗装の劣化や排水不良による水たまり、草木の越境など、後々に大きな負担かかることもあります。実務上は、共有者の代表者を定める「管理委任契約」などを結び、意思決定を簡略化する方法も有効です。

共有者の一部が音信不通で、売却や名義整理が進まないケース

共有者のうち一人が転居後に連絡が取れなくなり、売却や名義変更が進められないケースです。連絡手段がないため承諾も得られず、結果的に全体の手続きが止まることも少なくありません。

このような場合、まずは登記簿の住所から住民票や戸籍附票を追い、所在調査を行うのが基本です。それでも見つからない場合は、不在者財産管理人の選任申立てを行うことになります。時間と費用がかかるため、早めの専門家相談が不可欠です。

相続によって共有者が増え、権利関係が複雑化したケース

親の代からの私道を相続した結果、兄弟姉妹やその子どもたちにまで持分が分散してしまったケースです。誰がどの程度の権利を持っているのか分からず、登記も古いまま放置されているケースは非常に多いです。

このような状態では、工事や売却などの意思決定が極めて難しくなります。まずは最新の登記情報を取り寄せ、相続登記を済ませたうえで持分割合を明確にしておくことが重要です。書類集めや手続きが不安な方には、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめしています。

私道の共有持分トラブルの対処法

どれだけ注意を払っても、共有私道を持っているとトラブルになってしまうことはあります。

トラブルになってしまった場合は以下の対処を行いましょう。

- 共有者同士で話し合う

- 弁護士に相談する

- 調停・訴訟を行う

- 市区町村役場に相談する

- 専門の不動産買取業者に売却する

当然ながら共有者同士で話し合いをして解決できるに越したことはありませんが、それでも解決できない場合は役場や弁護士に相談し、場合によっては訴訟にまで発展することもあります。

弁護士に相談する場合は費用が発生してしまいますし、調停・訴訟をする場合も費用や手間が膨大になります。また、これらによってトラブルを解消できたとしても、近隣住民であることに変わりはないため、居心地が悪くなってしまう可能性は十分考えられるでしょう。

そのため、手っ取り早くトラブルを解決し、近隣住民との関係を断ち切りたい場合は、専門の不動産買取業者に相談するのも一つの手です。

それぞれの対処法を確認して、ご自身に合った解決方法を見つけてください。

共有者同士で話し合う

まずは共有者同士で話し合いをしましょう。引越しをしない限りは近隣住民として今後も付き合いは続くため、可能な限りは穏便に話し合いで解決したいところです。

具体的には、下記のような提案・話し合いを進めると良いでしょう。

- 共有私道の管理規約をつくる

- 通行地役権の確認・設定をする

共有私道の管理規約をつくる

共有私道の管理方法について意見がまとまらなかったり、共有者の中に管理費用を負担しない人がいたりする場合は、共有者同士で話し合い、「管理規約」をつくると良いでしょう。

管理費用の負担割合、補修工事のタイミング、通行のルール、ゴミ置き場の設置場所など、共有私道の利用や維持管理に関わる内容を具体的に取り決めておくことで、将来的なトラブルの予防や早期解決につながります。作成した管理規約は公正証書にしておくと、トラブルの抑止力や解決に役立ちます。

通行地役権の確認・設定をする

相互持分型の私道の場合、他人の土地を通らないと敷地に出入りできないことがあります。通行地役権があるのなら、その権利をもとに話し合いを進めると良いでしょう。通行地役権が設定されていない場合は、地役権設定契約を結ぶ必要があります。

地役権設定契約では、通行の範囲や方法、期間、通行料などを定めます。双方の合意があれば通行料を無償とすることも可能です。契約の交渉や契約書の作成に不安がある場合は、不動産問題に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。

なお、民法では下記のような定めがあるため、時効によって通行地役権を取得できる場合もあります。

(地役権の時効取得)

第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

(所有権の取得時効)

第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

(所有権以外の財産権の取得時効)

第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

引用元 e-Gov法令検索

つまり、一定期間に渡って他人の土地を通行していた場合は、通行地役権が認められる可能性があります。通行地役権の存在を知らなかった(善意無過失)場合は10年、知っていた(悪意)場合は20年で、通行地役権の時効取得が成立します。

弁護士に相談する

私道に関するトラブルは、ある程度の知識がないと感情的な水掛け論になってしまい解決をするのは困難です。また、相手に非があると思っていても、実際はご自身が誤った判断をしている場合もあります。

「自分で交渉するのが難しい」「相手の主張が法的に通るのか知りたい」という場合は、弁護士に相談してみるのも一つの手です。

弁護士であれば「トラブルの内容」「私道の権利関係」「道路法や建築基準法の規制」「通行権・掘削権」などさまざまな要素を加味したうえで最適な解決方法を提案してくれます。

また、弁護士が代理で交渉をしてくれるので、手間も大きく抑えられます。そのため、当事者同士での解決が難しい場合は、私道のトラブルに強い弁護士に相談してみましょう。

調停・訴訟を行う

場合によっては弁護士が代理で交渉をしても、相手が拒否をしてしまい解決できないことがあります。そんなときは調停や訴訟へと移行していきます。

- 弁護士が代理で交渉...話し合いで解決をする

- 調停...話し合いで解決しない場合に調停委員を交えて解決をする

- 訴訟...調停で解決しない場合に裁判によって最終的な判断が下される

弁護士が代理で交渉、つまり話し合いによる解決が不可能な場合は、調停委員を交えて双方の意見を聞きながら解決方法を見つけます。それでも解決しない場合は、双方が合意するのではなく、裁判によって下される判断に従うことになります。

訴訟によって裁判で勝つことができれば、トラブル自体は解決できるものの、裁判をするほど泥沼な状態になってしまった相手が近隣住民・私道の共有者として関係が続いてしまうことになります。

また、調停や訴訟は手間がかかるため、可能な限りはこのような関係になる前にトラブルは未然に防ぎたいところです。

市区町村役場に相談する

市区町村の役場に相談してみるのも一つの手です。

例えば、私道が建築基準法上の「道路」に該当している場合、原則として誰でも通行することが認められており、所有者であっても通行を妨げることはできません。つまり、「私道=所有者が自由に使って良いもの」ではなく、法律上の制限や公共性を踏まえて利用する必要があるのです。

役所に相談することで、その私道が法的にどう位置付けられているかが明らかになるほか、共有者の中で誰の行為が不適切なのか、客観的な立場から判断されるケースもあります。

必要に応じて行政指導が入ることもあるため、自力での解決が難しい場合は一度相談してみると良いでしょう。

専門の不動産買取業者に売却する

私道に関するトラブルが発生した場合は解決をするのは非常に困難です。裁判に勝って解決したところで、近隣住民で私道の共有者であるため関係はこれからも続いてしまいます。つまり、トラブルを解決しても居心地の良い環境ができるかは定かではありません。

近隣住民・私道の共有者と関係を断ち切って、完全にトラブルを解消したい場合は、専門の不動産買取業者に私道の共有持分と住居を売却して、新居に移るのも1つの手です。

共同所有型の私道全体を売却するには共有者全員の同意が必要ですが、自分の持分を売却するだけなら他の共有者の同意が不要なため、スムーズに手放すことができます。

共有持分である私道と、ご自身の不動産をまとめて不動産買取業者に売却すれば、ご自身はもはや私道の所有者ではないため、私道に関するその後の話し合いはすべて買取業者に任せられます。

また、不動産買取業者は物件を直接買い取るため、買い手を探す手間がない分、現金化までのスピードが早いです。まとまった資金を短期間で確保できるため、新居への住み替えもスムーズに進めやすくなります。

共有持分である私道や不動産を売却したい場合は、クランピーリアルエステートにご相談ください。 他の共有者の同意なく持分のみを直接買取いたします。士業との連携により、権利関係の整理から売却手続きまでワンストップで対応可能です。トラブルから早期に解放され、新生活へスムーズに移行できます。

以下の記事では、「共有私道に接する土地の売却」「自分の共有持分のみを売却する方法」「私道に面している不動産が袋小路などで売れにくいときの対処方法」などをわかりやすく解説しています。売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

共有私道に接する不動産を売却する際の注意点

共有私道に接している不動産の売却を検討しているなら、以下の注意点を確認しておきましょう。

- 私道に接している土地が建築基準法を満たしているか確認する

- 共有者から掘削承諾を取得する

- 買主に権利関係を明確に伝える

それぞれの注意点を解説していきます。

共有私道に接している土地が建築基準法を満たしているか確認する

私道に設置している土地が建築基準法を満たしているかは特に重要です。建築基準法では、基本的に幅4m以上の道路に対して2m以上の間口がなければ、交通・安全・防火上などの理由から建物の再建設・増改築ができません。

つまり、私道に接している土地が建築基準法を満たしていない場合は、買取業者としては活用方法が少なくなってしまい、買取価格に大きな影響を及ぼしてしまうということです。

ただし、建築基準法での道路の定義は非常に複雑で、必ずしも「幅4m以上の道路に対して2m以上の間口」という条件になるとは限りません。たとえ条件を満たしている場合でも、満たしていない場合でも、一度買取業者に相談してみて不動産の状況を判断してもらいましょう。

共有者から掘削承諾を取得する

可能であれば共有者から掘削承諾を取得しましょう。

共有持分である私道はライフラインの設備を引き込むための掘削をする際に、共有者から許可を得られないと手間がかかります。共同所有型の私道なら共有者全員から承諾を得る必要がありますし、相互持合型なら掘削がされる場所の私道の所有者から承諾を得る必要があります。

民法改正によって許可を得られなくても掘削工事できる権利はあるものの、最終的には裁判することになるため、どちらにしても手間です。

そのため、掘削承諾をもらえていない場合は、買い手からすると不安要素が生まれ購入を躊躇われてしまいます。

なお、掘削承諾をもらえていなくても買取業者なら買取は可能です。多少買取額が低くなってしまう可能性はあるものの、共有者との関係が悪化して掘削承諾をもらえない場合は買取業者を利用しましょう。

当然ですが、口約束で掘削承諾をもらっても無効なので、承諾をもらえるようなら掘削承諾書を作成しましょう。

買主に権利関係を明確に伝える

私道に接する不動産を売却する際は、私道に関する権利関係を買主に伝えることが重要です。権利関係が不明瞭なまま不動産を売ってしまうと、共有者とのトラブルは避けられても、のちのち買主とトラブルになってしまうこともあります。

例えば、相互持分型の私道では、自分が所有していない通路部分について、通行承諾や通行地役権の設定がないと「無断通行だ」「私有地に入られた」といったトラブルになる可能性があります。売主が問題なく使っていたとしても、買主が引き継いだ後にトラブルになるケースもあるため、慎重な説明が求められます。可能であれば、あらかじめ承諾を得て、地役権設定契約を結んでおくと安心です。

また、私道の持分割合や管理・維持費、共有者間で決められているルールなども買主に伝えられると、買主の安心感につながります。持分割合の調べ方については、「共有私道の持分(権利)の調査方法」で解説します。

権利関係や管理実態についてしっかり伝えることで、買主からの信頼を得られ、スムーズな取引をしやすくなるでしょう。

以下の記事では、他の共有者と揉めずに自分の共有持分を売却するためのコツをまとめています。あわせて参考にしてください。

共有私道に接する不動産を購入する前に気を付けること

これまで紹介したように、共有私道はさまざまなトラブルが発生し得ます。そのため、共有私道に接する不動産を購入する際は、注意するべきことが数多くあります。

- 道路の権利関係やトラブルの有無を確認する

- 私道に関する権利を書面化しておく

- 私道の維持管理・補修等にかかる費用を調べておく

それぞれの内容を確認して、可能な限りトラブルを避けましょう。

道路の権利関係やトラブルの有無を確認する

購入前に、まずは権利関係やトラブルの有無を確認しましょう。私道の権利関係が複雑だと、今後トラブルに発生したときに正しい対処法が分からず、損をしてしまう可能性もあります。

可能であれば、周辺住民に過去にトラブルが発生していないか、今後トラブルになりそうな不安材料はあるのかなどを聞いてみると良いでしょう。

特に「通行権に関して揉めたことはないか」は非常に重要です。購入前に通行権の確保はできるのか、私道持分があるなら権利関係はどうなっているのか、過去にトラブルは発生していないかなど、総合的に判断して不安要素がある場合は購入を見送るのが賢明です。

共有私道の持分(権利)の調査方法

共有私道の持分(権利)や所有者は、法務局で公図を取得すれば調べられます。インターネットからオンラインでも交付請求できる、これといって難しい作業は必要ないので不動産を購入する前に調べておきましょう。

法務局の「登記事項証明書(土地・建物),地図・図面証明書を取得したい方」から、案内に従って、私道部分に該当する地番の「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得することで、権利関係の詳細を確認できます。

共有私道に関する権利を書面化しておく

共有私道に関する権利は書面化しておくと、後のトラブルを避けられます。

不動産購入にあたって私道の共有持分を持つ場合や、不動産を出入りするための道路が私道という場合は、通行権がなくて通行できなかったり、掘削権がなくてライフラインの引き込みがスムーズに進まなかったりします。

そのため、不動産を購入する前に「通行承諾書」や「掘削承諾書」などに書面化して、通行・掘削ができることを明確にしておきましょう。

共有私道の維持管理・補修等にかかる費用を調べておく

私道は所有者が管理をするため私道の共有持分を持つ場合は、共有者とともにさまざまな費用を負担していくことになります。私道に関わる出費を想定していないと、不動産を購入した後に想定外の出費が発生して生活が苦しくなってしまう可能性もあります。そのため、私道の維持管理や補修などにかかる費用は事前に調べておきましょう。

一般的に私道の維持管理や補修などにかかる費用は、私道にかかわる人(私道を利用する人)全員が公平に負担することになります。

ただし、支払いをする金額や支払いをする時期などは明確に決められているわけではなく、補修が必要になったときに関係者で折半して費用を出し合う場合もあれば、毎月一定額を積み立て続ける場合もあります。

このように維持管理や修繕費用に関するルールは、その私道の共有者同士で決められているので、近隣住民に聞き込みをしたり、不動産会社から教えてもらったりして、今後私道によってどのように費用が発生していくのか確認しておいてください。

共有私道に接する不動産を購入した後に気を付けること

私道に接する不動産を購入する前にどれだけ気を付けたとしても、購入後に近隣住民と関係が悪化してトラブルに発展してしまうケースはあります。

以下の注意点を確認して、不動産購入後に私道に関するトラブルが発生しないように努めましょう。

近隣住民と良好な関係を築く

私道に接する不動産を購入すると、基本的には近隣住民の多くは私道の共有者となります。そのため、近隣住民との関係が良くないと、近隣トラブルから私道トラブルにまで発展する可能性は否めません。

たとえば、騒音によって近隣住民にストレスを与えてしまい、仕返しとして私道の通行を妨げられるような嫌がらせをされてしまうということは十分考えられるでしょう。

普段から近隣住民とは良い関係を築き、共有者全員が過ごしやすい環境を作りましょう。

共有私道の維持管理を適切に行う

私道の維持管理を適切に行うことも大事です。

私道の管理をする責任は、すべての所有者が負っています。公道のように国や自治体が自動的に管理をしてくれることはないので、ご自身が私道の所有者になったのなら、維持管理も適宜行わなければいけません。

維持管理のルールが決まっているならその通りに対応するべきです。決まっていない場合も共有者同士、持ちつ持たれつの精神で維持管理をするべきでしょう。

たとえば、私道に雪が積もっていて通行に支障をきたす場合は雪かきをしたり、側溝が詰まっていて不衛生なら掃除をする必要があります。

維持管理をすべてほかの共有者に押し付けてしまうとトラブルになってしまうので、ご自身も維持管理に関わるようにしましょう。

まとめ

共有私道は、他の共有者との共同管理や、通行時に他人の土地に立ち入る必要があることから、トラブルが起こりやすいといえます。トラブルが発生した場合は、私道の管理や通行権について共有者同士で話し合いを行い、それでも解決が難しい場合は、不動産トラブルに詳しい弁護士へ相談しましょう。

「トラブルを抱えたまま住み続けたくない」「共有者との関係を断ちたい」といった場合には、専門の不動産買取業者への売却も選択肢の1つです。共同所有型の私道であっても、自分の持分のみであれば単独で売却が可能です。他の共有者の同意を得る必要はありません。

特に、共有状態の不動産への対応実績のある買取業者であれば、スムーズな売却が期待でき、精神的な負担も大きく軽減されるでしょう。

私道に関するよくある質問

私道における通行権の種類について教えてください

私道における通行権には以下の3種類があります。

■囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)

囲繞地通行権は、他の土地に囲まれて公道に通じない土地、いわゆる袋地の所有者が、袋地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行できる権利です。

所有している土地の周りに公道がなくても、公道に行くまでは他の人の土地を通行できるということです。

■通行地役権

通行地役権は、他人の土地を自分の土地の利便性を高めるため通行する権利です。

「所有している土地が公道に面しているが公道からだと通勤をする際に利便性が低い」「隣の土地を通行すれば利便性が大きく上がる」という場合に地役権設定契約をすることで、他人の土地を通行できるようになります。

■賃貸借契約に基づく通行権

賃貸借契約に基づく通行権は、通行したい土地を所有者から借りることで得られる通行権です。

アパートを借りるように、通行したい場所の土地を借りることで、ご自身が契約している土地となるため通行ができるようになります。

未接道物件の売却方法とは?中々売れないときの対策について | イエコン