共有不動産の売却は単独名義の物件よりも難航しやすい

共有名義不動産の売却は、単独名義の物件よりも難航しやすくなります。複数人の所有者のうち1人でも売却に反対する人がいると、売却が法的に認められないからです。

まずは、単独名義と共有名義の違いについて簡単におさらいしましょう。

通常の物件の場合、「1つの不動産に1人の名義人」という単独名義とするのが一般的です。ただし、同じ不動産を2人以上で所有することは法的に認められています。

「1つの不動産に2人以上の名義人」という状態が、共有名義です。登記簿にも、実際に名義人となる人が全員登記されています。同じ不動産を共有するということで、共有名義不動産の名義人は「共有者」と呼ばれることが多いです。

要するに、共有名義不動産においては、共有者全員が正式な不動産の持ち主ということです。

共有者がそれぞれ持つ所有権の割合を、共有持分と呼びます。たとえば共有持分の割合が40%なら、「共有名義不動産のうち40%は自分のもの」という認識で問題ありません。

さて、ここで共有名義不動産の売却がなぜ難航しやすいのか、具体的な例を見ていきましょう。

3人兄弟が親から実家を相続し、全員が共有者になったとします。そのうち2人が「実家を売りたい」と主張する一方、1人は「実家を売らずに残したい」と反対したらどうなるでしょう。

答えは、「1人でも反対者がいたら実家は売却はできない」です。仮に実家を売りたい共有者2人の共有持分が合計99%、反対する人がわずか1%であっても結果は同じになります。

理由は至ってシンプルで、共有持分の大小にかかわらず、共有者は全員不動産の正式な所有者だからです。正式な所有者を1人でも無視して売却できてしまうと、明確な権利侵害が起きることになります。

確かに単独所有ではないとはいえ、非がないのに自分の持ち物を無断で処分されるのはおかしな話です。民法第249条でも、「共有持分に応じた使用ができる」と明記されており、共有持分の大小は関係ないことがわかります。

(共有物の使用)

第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

e-Gov法令検索 民法第249条

では、どうやって共有名義不動産を売却すればよいのかというと、反対する共有者を説得して売却に同意してもらうのが基本です。

詳しくは後述しますが、共有名義不動産全体を売るためには、共有者全員の同意が必要になります。しかし、共有者全員の同意を集めるには、以下のような問題が生じやすくなります。

- 売りたい人と売りたくない人で意見が対立する

-

「共有者と連絡が取れない」「どこにいるかわからない」など、そもそもコンタクトが取れない可能性がある

- 同意が揃わないと不動産会社への相談や広告掲載などの具体的な売却活動が進められなし

この共有者同士の意見のすり合わせの大変さこそが、共有名義不動産の売却が難航する理由と言えます。売却活動というより、売却に至るまでの道のりが険しくなりやすいのです。

共有不動産を売却するには共有者全員からの同意が必要になる

共有名義不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です。

共有名義不動産の売却は、民法上の「変更行為」に該当します。変更行為とは、共有物の主要な性質・用途・形状などを変更することです。

共有名義不動産を売却すると、まず所有権が買主に所有権が移転します。移転に際し、管理したり運用したりする人も変更になります。つまり売却すると、「誰がこの不動産を持ち、誰が責任が負うのか」という根本的な部分が大きく変わるのです。

このように、共有名義不動産の本質的な部分に大幅な変化が伴うことから、売却は変更行為に当てはまります。

そして、共有名義不動産の変更行為をおこなうには、共有者全員の同意が必要であると民法第251条に定められています。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

e-Gov法令検索 民法第251条

実務上、共有名義不動産の変更行為に該当するものは次の通りです。

- 売却

- 取り壊し・建て替え

- 増改築

- 軽微な変更に該当しないリフォームなど

- おおむね3年超の長期賃貸借契約の締結

- 宅地から農地への変更などの用途変更

- 共有名義不動産全体に対する抵当権の設定

ワンポイント解説

他の共有者の同意がないとできない行為には、変更行為の他に「管理行為」が挙げられます。管理行為とは、共有物の主要な性質や形状などを変更しない程度で、共有物を利用したり改良したりすることです。民法第252条に定められています。

管理行為をおこなうには、共有者の共有持分割合の過半数の同意が必要です。たとえば共有者4人で共有持分をそれぞれA40%、B30%、C20%、D10%所有している場合、AとCが同意すれば70%で管理行為を実施できます。一方でBとDの同意のみだと40%で過半数にはならないため、管理行為をおこなえません。

管理行為に該当するものは、以下の通りです。

・変更行為には該当しない軽微なリフォームや改装

・おおむね3年以内の短期賃貸借契約の締結

・土地の分筆

一方で、共有名義不動産の現状を維持するための「保存行為」は、共有者の同意なしでも自分の意志だけで実施できます。修繕行為、不法占拠者への明け渡し訴訟などが保存行為に該当します。

共有持分だけなら自由に単独で売却できる

共有持分のうち、自分が持っている自己持分の範囲なら、他の共有者の同意なしで自由に売却できます。

自己持分のイメージは、単独名義の不動産のように「あなただけが所有権を持つ不動産」です。他の持ち物と同じく、自分の意思で好きなように使ったり処分したりできます。

民法第206条でも、「(不動産や動産の)所有者は、法令の制限内でなら所有物を自由に使用や処分ができる」と明記されています。

(所有権の内容)

第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

e-Gov法令検索 民法第206条

自己持分を売却すれば所有権が買主に移転するため、売主は共有状態を解消できます。「共有者との関係性が悪い」「他の共有者から不動産の管理業務を押し付けられる」などの理由で共有名義から外れたい人は、自己持分の売却を検討するのもよいでしょう。

共有持分の売却先については、「共有不動産の売却以外に共有状態を抜け出す方法」にて詳しく解説します。

共有不動産の全体を全員で売却する流れ

共有名義不動産を売却するまでの一般的な流れは、以下の通りです。

- 共有者全員の同意を得る

- 不動産会社に売却の仲介を依頼して媒介契約を結ぶ

- 共有者全員が契約に立ち会う

- 売却代金を共有者で分割する

1. 共有者全員の同意を得る

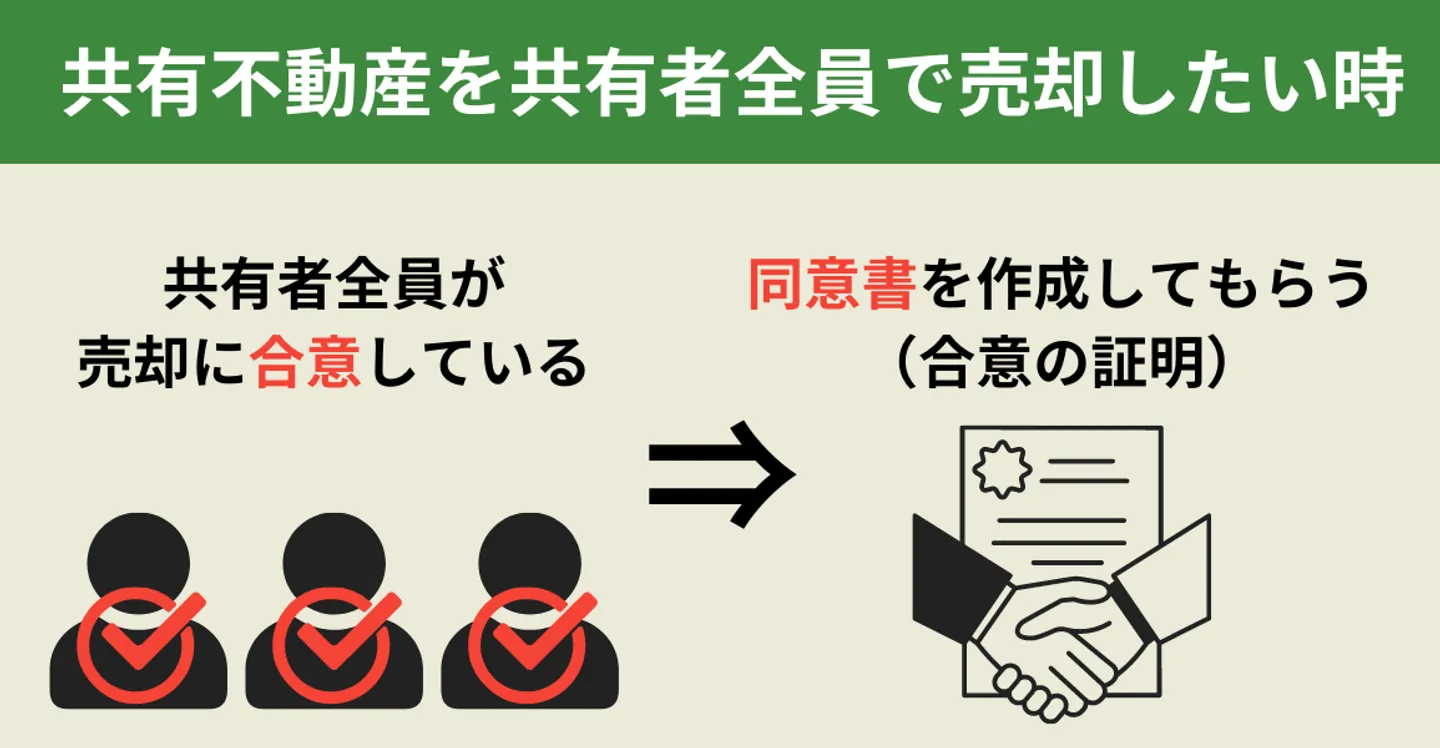

共有名義不動産の売却における、最初にして最大のハードルは共有者全員の同意を得ることです。

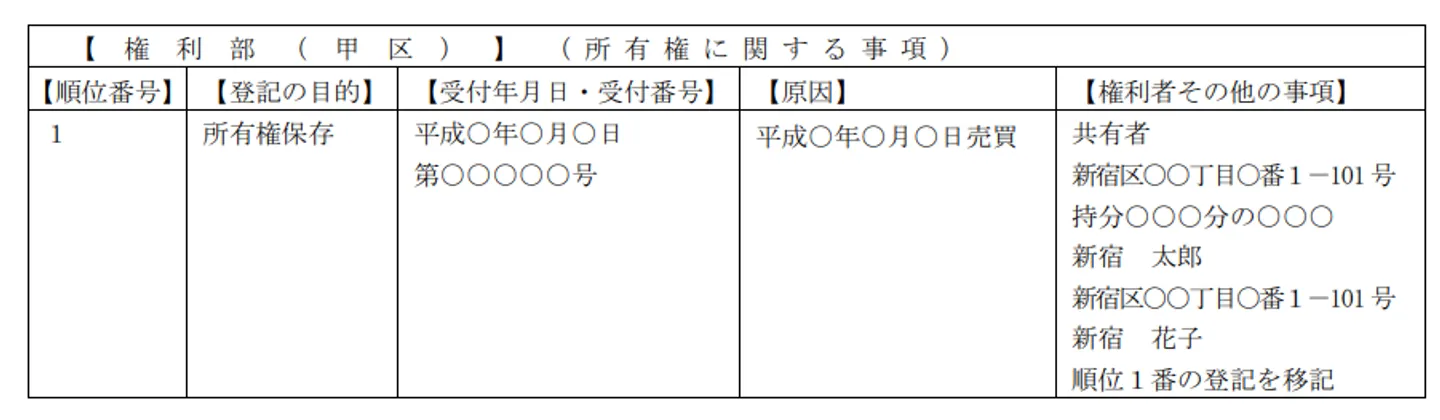

まずはやることとして、法務局などにて「登記事項証明書(登記簿謄本)」を入手し、共有者が誰なのかを確認します。共有者は、登記事項証明書の「権利部(甲区)」の欄に共有持分割合と一緒に載っています。

東京都 都市整備局 参考 登記事項証明書(登記簿)の参考例とその見方

共有者が確定したら、共有者全員と連絡を取り売却について同意するかを確認します。売却に反対する人がいた場合は、下記の「売却に納得してもらうための交渉のポイント」を参考に話し合ってみてください。

- 売却に反対する理由を確認し、具体的な解決方法を提示する

- 「高く売れる」「相続トラブルや管理トラブルを防げる」など、共有名義不動産を売却するメリットを具体的に解説する

- 「いくらで売れるのか」「いくら手元に入るのか」などお金の部分を濁さずに伝える

- 不動産会社に説得の協力を依頼し、専門的な説明や客観的な視点での協議ができるようにする

同意を得られたときは、その旨を同意書として書面に残しておきましょう。同意書があれば、不動産会社や買主側に「すでに全員の同意を得ているのでスムーズに売却できます」と証明できます。また、後から共有者との言った言わないのトラブルも防ぎやすくなります。

同意書を作成するときは、不動産に強い弁護士のサポートやリーガルチェックを受けておくと安心です。

2. 不動産会社に売却の仲介を依頼して媒介契約を結ぶ

一般の人が不動産を売却する場合、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。依頼する際に必ず結ぶのが、「媒介契約」です。

媒介契約とは、不動産会社の販売活動のやり方について定める契約です。売却活動の方針やサポートの範囲、報酬など、仲介業に関するさまざまな取り決めをおこないます。

媒介契約は、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」のいずれかから選びます。それぞれの違いを、表にまとめました。

|

他社との契約 |

自分で買主を探せるか |

売主への販売活動の報告 |

レインズ(※)への登録 |

契約期間 |

| 一般媒介契約 |

他の不動産業者へも依頼可能 |

探して取引できる |

規定なし |

不要 |

規定はないが3か月以内が一般的 |

| 専任媒介契約 |

1社のみ |

探して取引できる |

2週間に1回以上報告を受ける |

契約締結翌日から7日以内 |

3か月以内 |

| 専属専任媒介契約 |

1社のみ |

探せない |

1週間に1回以上報告を受ける |

契約締結翌日から5日以内 |

3か月以内 |

※ 国から指定を受けた「不動産流通機構」が運営するコンピューターネットワークシステム

どの媒介契約が有利になるかは、売主の意向や物件の状態などによって変わります。

あくまで一般的な傾向ですが、「不動産自体の需要が高い」「売却先の検討が付いている」などの場合は一般媒介契約、「業者の営業力・販売力の力を借りたい」「積極的に販売活動を進めてほしい」などの場合は専任媒介契約・専属専任媒介契約を選ぶとよいでしょう。

媒介契約を締結した後は、契約内容を必ず書面にして不動産業者から売主に渡すよう宅地建物取引業法にて定められています。

(媒介契約)

第三十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

(以下、略)

e-Gov法令検索 宅地建物取引業法第34条

媒介契約の詳細については、以下の関連記事にて詳しく解説しています。

3. 共有者全員が契約に立ち会う

不動産業者に売却を依頼したあと、具体的な売却活動は担当者の方で進めます。そのため、売却活動で不動産の所有者がおこなうことはほとんどありません。内覧希望があったときに希望者を案内したり、質問があれば回答したりする程度です。

内覧時の立ち会いは不動産業者に任せることもできますが、物件の魅力を伝えて購入を後押しするためにも、共有者のうち1人は立ち会うとよいでしょう。内覧を受け付けるときは、あらかじめ共有不動産内の清掃や物品の移動を済ませておき、よい状態の不動産を隅々まで見てもらえるようにしておきます。

買主が決まれば売買契約を結びます。売買契約書は不動産業者が作成したものを使用するので、自分で作成する必要はありません。

ただし、契約書の内容に自分の認識と異なる条項がないか、あいまいな文言がないか確認してください。契約を結んだあとに、「そのようなことは知らなかった」といっても、対応してもらえません。逆に買主側から「契約内容と違う」と後から言われると、売主は「契約不適合責任」によって修繕対応や損害賠償などの負担を負う可能性も出てきます。

共有不動産における売買契約で一番のポイントは、契約締結時には共有者全員が立ち会い、署名・捺印する必要がある点です。

遠方であったり仕事で忙しかったりなど、全員が同時に集まれないときは、代理人を立てて対応できます。代理人を立てるときには委任状が必要となるので、忘れずに準備しましょう。委任状の様式として決まったものはありませんが、不動産業者に相談すれば参考の形式をもらえるはずです。

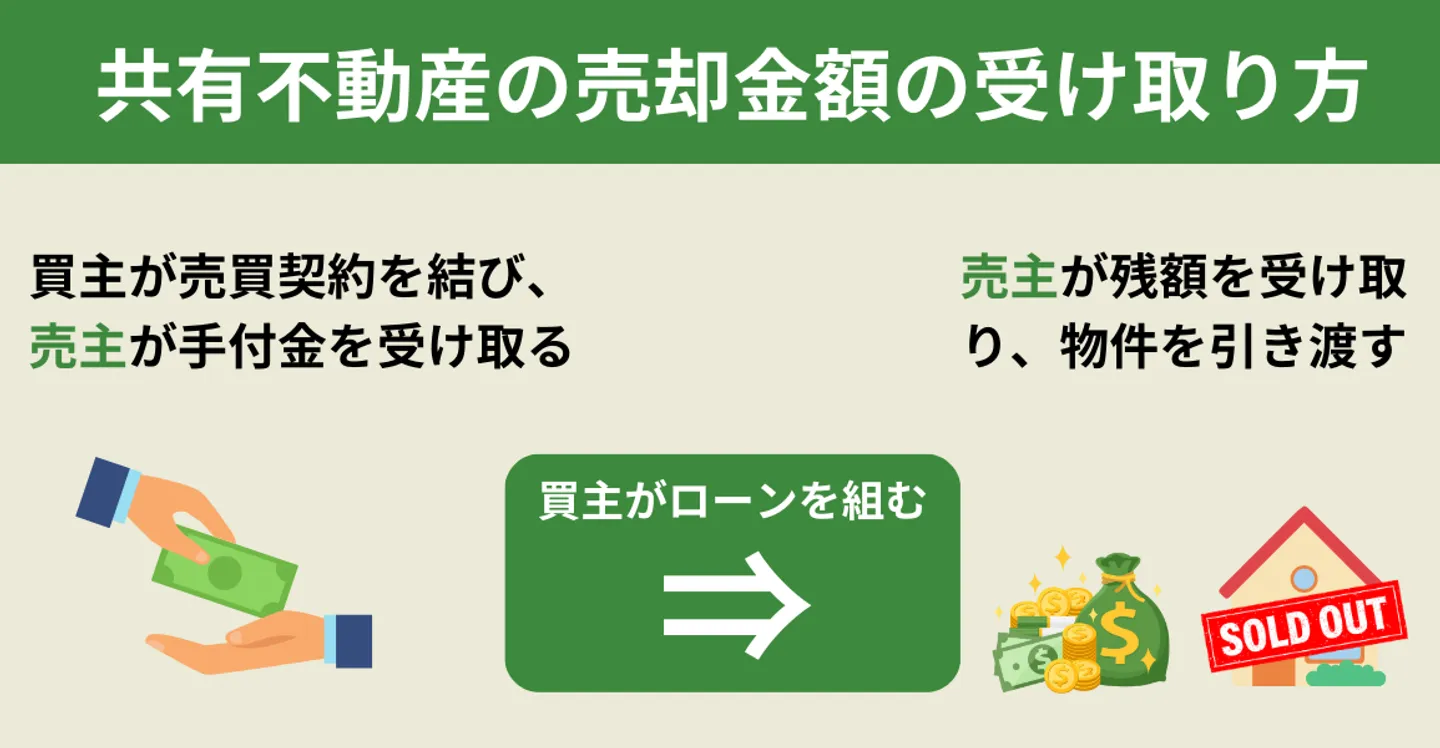

4. 売却代金を共有者で分割する

共有者全員で売却した後に売却代金が振り込まれたら、その現金をそれぞれの持分割合に応じて分割します。

たとえば、共有者3人が1/3ずつ共有持分を持っていた場合、売却代金が3,000万円なら1,000万円ずつ分配します。

このとき、不動産売却にかかった費用も持分割合に応じて負担するのが一般的なので、その分を計算して分割しなければいけません。

上記の例で不動産業者へ仲介料を支払う場合なら、「(3,000万円×3%+6万円)×1.1%=仲介手数料105万6,000円」を3人で1/3ずつ分けるので、共有者1人あたり35万2,000円の支払いになります。

どの項目にどのくらいの費用がかかったかを証明するために、各領収書は残しておくようにしましょう。売却時に発生する各種費用の詳細は、以下の関連記事や当記事「共有不動産を売却する場合にかかる費用・税金」をご覧ください。

なお、買主は住宅ローンを組んで不動産を購入することがほとんどなので、売買契約を結んだ日は手付金だけ受け取るのが一般的です。手付金は、売却代金の5~20%以内が慣例となっています。そのため、引き渡しも後日になります。

参考:国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」

共有不動産をスムーズに売却するためのポイント

共有名義不動産を売却する場合、共有者全員の所有権をまとめて売ることになるため、実務上は単独名義不動産とほぼ同じ扱いで取引されます。したがって、売却価格も通常の物件と同じく、一般市場の水準になるのが基本です。また共有持分単体の売却と異なり、一般の人からの需要も期待できるでしょう。

ただし、売却時の扱いが同じなだけで、売却までの過程には共有名義不動産ならではの注意点がいくつも存在します。共有名義不動産をスムーズに売却するには、以下のポイントを意識しておくことが大切です。

- 相続した場合は共有不動産の相続登記を済ませておく

- 共有者の人数とそれぞれの持分割合を確認しておく

- 共有不動産の売却でかかる経費を誰が負担するのかを決めておく

- 他の共有者とともに最低売却価格を決めておく

- 共有不動産に住宅ローンが残っていないかを確認しておく

相続した場合は共有不動産の相続登記を済ませておく

共有名義不動産を相続によって取得した場合は、相続登記が済んでいるかを確認しましょう。相続登記とは、被相続人(亡くなった人)の不動産を相続する際に、相続人の名義に変更する手続きです。

令和6年4月1日より義務化されており、期限は「所有権の取得を知った日から3年以内」、または「遺産分割が成立した日から3年以内」です。もし相続登記をしていない状態で共有名義不動産を売却しようとすると、以下の問題が発生します。

- 売主と登記簿上の名義人が異なると、売却できなくなる

- 期限内に相続登記が終わっていないと、10万円以下の過料が科される可能性がある

- 名義人がはっきりしていないと責任・義務を押し付け合う可能性がある

同じ不動産を2人以上で相続する場合、相続登記は不動産の名義人となる相続人全員での共同申請が必要です。実務上は、司法書士や弁護士による代理申請によって登記するのが一般的です。売却日や登記期限日までに完了しているのか、あらかじめ確認しておきましょう。

共有者の人数とそれぞれの持分割合を確認しておく

共有名義不動産を売却する際には、事前に共有者の人数とそれぞれの共有持分割合を確認しておきましょう。

「共有者が誰かわからない」「いくら分配すればわからない」といった状態だと、不動産を売却しても売却代金を公平に分配できません。もし「共有持分割合が10%の妻に、50%分の売却代金を渡した」など本来の割合とあきらかに違う分配にすると、贈与税の対象になる可能性があります。

上記の例で共有名義不動産の売却価格が3,000万円だった場合、本来受け取るべき売却代金は300万円のはずが、実際には1,500万円と1,200万円の差が出ています。この場合は税務上、「夫から妻に1,200万円の贈与があった」とみなされ、妻に1,200万分の贈与税が課せられる可能性があります。

共有持分割合は、後述した通り登記事項証明書の権利部を見れば確認できます。共有持分割合がどのように決まるかは、以下の関連記事をご覧ください。

共有不動産の売却でかかる経費を誰が負担するのかを決めておく

共有名義不動産の売却を不動産業者に依頼する場合、仲介手数料や印紙税などがかかります。売主から買主へ所有権を移転させる手続きである「所有権移転登記」も、原則は買主が負担しますが売主が支払うケースもゼロではありません。

共有名義不動産の売却にかかる費用・経費は、誰が負担するかをあらかじめ話し合って決めておきましょう。

費用・経費の負担は、共有持分割合に応じるのが基本です。ただし、共有者同士の合意があれば割合を自由に決められるため、経済的に豊かな人や不動産の利用頻度が高い人に多めに負担してもらうのも1つの選択肢です。

他の共有者とともに最低売却価格を決めておく

共有名義不動産の最低売却価格は、他の共有者とともに事前に決めておきましょう。

最低売却価格を決めておけば、購入希望者から値下げ交渉があっても「値下げは〇〇万円までです」と自分の判断のみで断れます。相手からの提案の度に、他の共有者に連絡して確認する必要がありません。

最低売却価格は、共有名義不動産の実際の相場価格を基に決めるのがおすすめです。おおまかにでも相場を知っておけば、相場よりも安値で取引するという失敗を防ぎやすくなります。

共有不動産に住宅ローンが残っていないかを確認しておく

共有名義不動産に住宅ローンが残っていないかを、あらかじめ確認しておきましょう。

共有名義不動産に住宅ローンが残っていると、不動産の買主が見つからなくなる可能性が高くなります。住宅ローンが残っている不動産には原則として「抵当権」が設定されており、買主側にとって購入するリスクが大きいからです。

抵当権とは、民法第369条などに規定された、住宅ローンにおけるいわゆる担保のことです。住宅ローンが支払えなくなると、融資している金融機関などが、抵当権が付いた不動産を差し押さえます。

抵当権が付いているかどうかは、登記事項証明書にて確認可能です。

住宅ローンが残った共有名義不動産を売却したいときは、あらかじめ住宅ローン残債をすべて返済して抵当権を抹消しましょう。もし現在の手持ちでは住宅ローンの完済が難しい場合でも、「共有名義不動産の売却益>住宅ローン残債」の状態であるアンダーローンなら、売却できる可能性が上がります。

「住宅ローン残債>共有名義不動産の売却益」の状態であるオーバーローンでも、足りない分を自己資金でまかなって完済できるのであれば、売却は可能です。

住宅ローンが完済できれば、「抵当権抹消登記」をおこない、抵当権を抹消します。

なお、住宅ローンが返済しきれなくても住み替えローンや任意売却などで対応できます。しかし、確実ではないうえにさまざまな制限もあるため、基本的には住宅ローンを完済したうえで売却するほうがよいでしょう。

共有不動産を売却するときによくあるトラブルと対処法

共有名義不動産の売却には、単独名義不動産を売るときとは異なるさまざまトラブルが存在します。ここからは数々の不動産取引にかかわってきた筆者が実際にお受けした相談のなかから、共有名義不動産の売却でよくある以下のトラブルと対処法について解説します。

| よくあるトラブル |

対処法 |

| 途中で売却の意思を変える共有者が現れる |

反対した理由を確認したうえで説得したり問題を解決したりが基本だが、共有者同士の話し合いでは解決しないときは弁護士などの専門家の協力を得るのも有効 |

| 売却価格に合意が得られない |

共有名義不動産がいくらで売れるのかをあらかじめ調査しておき、「いくらなら売却するのか」の意見を統一しておく |

| 売却代金を受け取った代表者からお金が分割されない |

協議や裁判で支払いを求めていくか、買主へ共有者それぞれの口座へ直接代金を振り込んでもらえないかを事前に確認してみる |

| 共有者が所在不明で連絡が取れない |

民法第251条の制度の利用、登記事項証明書での共有者の連絡先確認、不在者財産管理人や相続財産清算人(相続財産管理人)などの専任などをおこなう |

| 共有者が認知症で同意が得られる状態ではない |

成年後見制度や家族信託を利用する |

途中で売却の意思を変える共有者が現れる

共有不動産の売却に同意したはずなのに、売却活動が長引くうちに共有者が「やっぱり売却に反対だ」と言いだす可能性もあります。

事前に同意書を作成していたとしても、同意者はあくまで「同意があったかどうかを争うときに、同意した事実を証明する証拠」として使えるだけです。売買契約書などのように契約そのものを証明する書類ではないため、法的な拘束力はないと実務上解釈されます。

つまり同意書を作成していても、売買契約締結前なら共有者は同意を撤回しても問題ないのです。

売買契約を締結した後なら、すでに契約が成立しているため、共有者が同意を撤回するには法的根拠が必要になります。

もし同意の事実が覆らなくても、売買時の立ち会いに応じないなど反対者が非協力的なままなら、売却を進める際の障害になります。

途中で売却に反対された場合、対処法としてはその共有者への説得になります。最初は売却に同意していたのに反対に変わったのであれば、なにか理由があるはずです。その理由を具体的に聞いてみましょう。

筆者がこれまで遭遇した事例では、以下の理由で売却の意思を変えた方がおられました。

- 後からあらためて相場を確認したら、設定した売却価格が相場とかけ離れていた

- 介護が必要になったなど、住居として共有名義不動産を利用したい理由ができた

- 共有名義のアパートで入居者の増加や家賃の値上げなどが見込める情勢になった

- 代表者が売却代金を公平に分配しないのではと疑いの眼差しを持つように成った

共有者同士での解決が難しい場合、弁護士など専門家に相談して代わりに交渉してもらう方が、迅速に解決する可能性もあります。話が複雑化している共有不動産の売却については、不動産に強い弁護士や法的問題に対応できる不動産会社などへ相談してみるのもよいでしょう。

売却価格に合意が得られない

売却の意思は一致していても、売却価格で意見が割れる事例もよくあります。

「もっと高く売れるはずだから、その価格では売却できない」「価格はいいから、とりあえず早く売りたい」など、共有者によって考えが異なることも珍しくありません。

そこで、売却活動をはじめる前に「どの金額だったら売却するか」の意見を統一させておくことが大切です。

実際にどれくらいの価格で売れるか知りたい場合は、不動産会社に査定を依頼するのがおすすめです。

ほとんどの不動産会社では、不動産の査定を無料で対応してくれます。複数の不動産会社へ査定を依頼すれば、より正確な査定価格が確認できるでしょう。

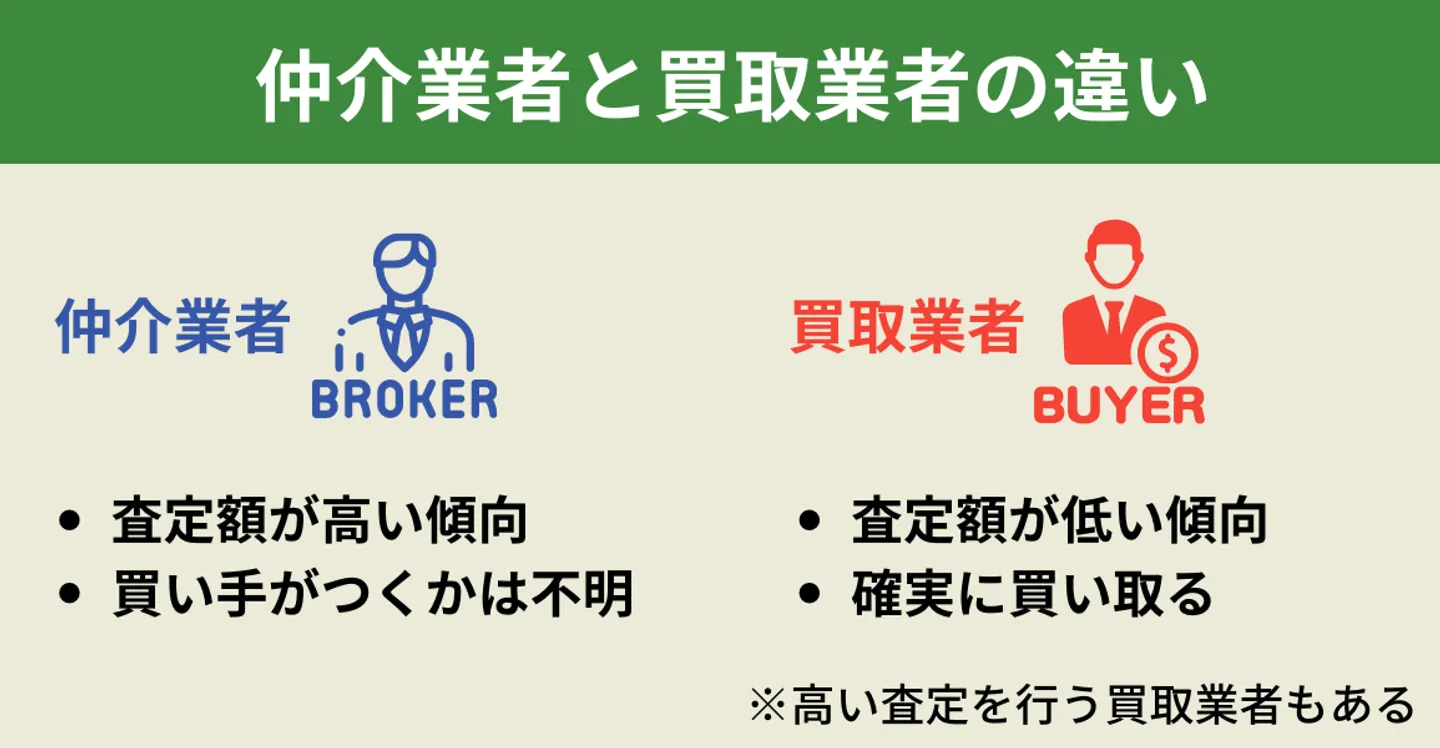

不動産会社には「仲介業者」と「買取業者」の2種類があります。

仲介業者の方は査定額が高い傾向にありますが、確実に買い手がつくとは限りません。

一方、買取業者は業者が直接買い取るので速やかに不動産を売りたい人にはおすすめです。ただし、査定額から各種経費やリスク負担分が差し引かれるため、査定額が仲介業者よりも低くなるのが一般的です。

共有名義不動産自体の需要が高いのであれば、仲介業者を利用して一般の人と取引したほうが高額売却を期待できます。一方で、「長年空き家になっていた」「耐震強度や構造など物理的な欠陥がある」など、何かしらの問題を抱えている場合は、業者が直接買い取ってくれる買取業者のほうが適任です。

なお自力で相場を調べたいときは、国が公開する路線価から計算する、国土交通省が運営する不動産ライブラリを見る、不動産ポータルサイトにて類似不動産を確認するなどの方法が挙げられます。

売却しようとする共有不動産の売却相場を事前に調査し、ほかの共有者が納得できる金額を提示できるようにしてください。

売却代金を受け取った代表者からお金が分割されない

共有名義不動産の売却代金の決済時には、代表者の口座へ売却代金を振り込んでもらい、その後にほかの共有者へ分割する方式がよく見られます。

しかし、代表者が売却代金を分割せずそのまま保有するケースも存在します。筆者が相談いただいたケースだと、「支払いは1年待ってほしいと言われたが1年以上待っても支払われない」「多めにほしい兄夫婦に言われ、強引に押し切られそう」などがありました。

なかには、相続時に「3年後に売却するから、一旦は自分の名義にして住まわせてほしい」と言われて登記したものの、4年後に売却の話を反故にされたトラブルもありました。

代表者には売却代金を分割する義務があるのですが、強制的に支払わせるのにも協議・裁判などによる手間や費用がかかります。弁護士に相談するにも費用や時間がかかるため、できれば避けたいところです。

もしも代表者を信用できない場合、共有者それぞれの口座へ直接代金を振り込んでもらえないか買主へ依頼してみましょう。承諾されれば、代金が分割されないという不安を感じることもなくなります。

共有者が所在不明で連絡が取れない

共有者全員の同意を得られない原因として、「共有者のうち所在がわからない不明者がいる」「共有者が亡くなっている」というケースがあります。原則として、連絡が取れない共有者がいたとしても、その共有者の同意をあったものとして勝手に売却を進めることはできません。

そのため共有者が1人でも連絡がつかないと、ほかの共有者全員の同意があっても、そのままでは全員の同意を得られたことにならず、共有不動産の売却ができません。

不明者がいるときは、以下の方法で対処します。

- 民法第251条を適用し、不明者以外の共有者の合意があれば売却できるよう裁判をおこなう

- 登記簿などで不明者の情報を見て連絡できないかを確認する

- 共有者が亡くなっているときは共有者の相続人から同意を得る

- 不在者財産管理人や相続財産清算人(相続財産管理人)などを専任する

不明者がいるときの対処法は、以下の関連記事にて詳しく解説しています。

共有者が認知症で同意が得られる状態ではない

たとえ共有者と連絡が取れる状態であっても、その共有者が認知症だと同意を得るのは困難になります。認知症になった人は「意思能力がない」と判断され、「意思能力がない人がおこなった法律行為は無効」という、民法第3条が適用されるからです。

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

e-Gov法令検索 民法第3条の2

仮に認知症の人が売却に同意しても、この同意は法的に認められないので、共有名義不動産の売却自体も認められません。

筆者がこれまで伺った話だと、「共有者だった親が認知症になってしまった」というトラブルがいくつかありました。

認知症の共有者がいるときに共有名義不動産を売却したいときは、「成年後見制度」を利用します。成年後見制度とは、認知症などになった人の代わりに、財産の管理や法的手続きをおこなう人を選任する手続きです。要するに、認知症の人の代わりに後見人の同意するかを決められるようになります。

共有者が家族や親戚なら、認知症になる前にあらかじめ「家族信託」の契約を締結しておくのも有効です。成年後見制度や家族信託については、以下の記事にて詳しく解説しています。

共有不動産の売却について全員の同意を得るための交渉のコツ

共有不動産全体の売却を成功させるには、いかに共有者全員から同意を得るかが大きなポイントになります。共有不動産の売却について、全員の同意を得るための交渉のコツは次の通りです。

- 全員で売却するのが一番高額になると伝える

- 共有名義のまま不動産を所有し続けることのリスクを説明する

- 売却後の各種手続きを自分が中心に対応することも視野に入れる

- 共有者同士で揉めているなら弁護士を入れて話す

全員で売却するのが一番高額になると伝える

共有不動産全体を売却すると、売却価格は通常の物件と同じ相場になるのが一般的です。

共有名義不動産全体を売却する際、他の共有者から「全体を売らなくても、共有持分だけを売却すればいい」と主張される場合があります。しかし、共有持分単独だけで売ると市場価格よりも面積あたりの単価が安くなる傾向にあります。

そのため、交渉のときには共有者全員で売却したほうが得られる現金が高額になることを、説得材料として使うようにしましょう。

共有名義不動産や共有持分の売却相場については、「共有不動産の売却相場は市場価格に近くなるのが基本」の章にて詳しく解説します。

共有名義のまま不動産を所有し続けることのリスクを説明する

不動産を共有名義のままで持ち続けると、さまざまなトラブルになる可能性があります。共有不動産の所有でよくあるトラブル例は次の通りです。

- 共有不動産の使用方法、運用の方向性、税金・管理費用負担などで言い争いになる

- 共有持分の相続や売却時に権利関係が複雑になり話がこじれやすくなる

- 共有者の1人が物件を占有したり家賃を分配しなかったりするリスクが想定される

- 共有者が音信不通になって同意を得られず売却やリフォームが進められなくなる

- 他の共有者が自分の共有持分を知らない人へ売却し、その知らない人から強引な持分の買取交渉や嫌がらせがおこなわれる可能性がある

上記以外にも言ってしまえば、共有不動産を売却するときによくあるトラブルと対処法にて解説した、さまざまなトラブル事例と同じことが起こる可能性も否定できません。

共有不動産に関するリスクの存在は、売却の同意を得るための交渉材料になります。

売却後の各種手続きを自分が中心に対応することも視野に入れる

「売却したいけど手続きが面倒」「ちゃんと売却代金の振込があるか不安」といった共有者がいるなら、売却手続きや売却代金の分配を自分が中心で対応すると伝えると、同意を得られる可能性が上がります。

交渉材料として使えそうな、自分が担当する対応範囲の例は次の通りです。

- 不動産会社や買主との交渉

- 広告掲載や内覧対応などの販売活動全般

- 売却代金の振込確認や分配の計算・対応

- 住宅ローン残債が残っている場合の売却対応や抵当権抹消登記など

ただし売却時には共有者全員の立会が必要になるため、その部分は協力をあらかじめお願いしておきましょう。

共有者同士で揉めているなら弁護士を入れて話す

「特定の共有者が不動産を占有している」「権利関係が複雑で把握しきれない」といった、すでに発生した共有者関係のトラブルが原因で話し合いが困難なときは、弁護士を入れての交渉を推奨します。

弁護士に交渉のサポートを依頼するメリットは次の通りです。

- 共有者相手にこちら側の本気を伝えやすい

- 複雑な権利関係でも専門知識や実務経験を基に解決へ導いてくれる

- トラブルの当事者となっている共有者と話したくないときに交渉の代理をお願いできる

とはいえ、大きなトラブルでもないのに弁護士を通じて話すと、相手から逆に不信感や不満を持たれる可能性があります。あくまで法的な問題のあるケースがあるときに、弁護士への依頼を検討するのがよいでしょう。

また、弁護士に依頼する際には着手金や成功報酬などで数十万円の弁護士費用が必要になる点も、あらかじめ注意しておいてください。

共有不動産の売却相場は市場価格に近くなるのが基本

前述した通り、共有名義不動産全体を売却すると、売却価格は通常の物件と同じくらいの市場価格になるのが一般的です。共有者全員の所有権が移動して買主の完全所有権になるため、買主側から見ると通常の物件を購入したときと変わらないからです。

市場価格は、実際に不動産市場で取引される価格を意味します。

買主側から見ると、初めから単独名義だろうが、共有者全員の所有権をまとめて購入しようが、完全所有権で不動産が手に入ることに変わりはありません。共有名義不動産特有のトラブルや制限も存在しないため、評価が通常の物件と比較して下がる理由がなく、市場価格に近い相場で取引されます。

一方で、共有持分単体で売却する場合は、売却相場および需要が大きく下がることに注意が必要です。

とくに第三者へ売却する場合だと、共有持分の売却相場は「共有名義不動産の市場価格×共有持分割合×1/2~1/3」になります。たとえば共有持分30%の人だと、5,000万円の共有名義不動産の売却において、全体と共有持分単体では以下の差が出てきます。

- 全体を売却したときの分配金額:5,000万円×30%=1,500万円

- 共有持分を第三者へ売却したときの受取金額:5,000万円×30%×1/2~1/3=500万~750万円

- 両者の差:750万~1,000万円

なぜ共有持分単体の売却だと安くなるかと言うと、共有持分単体だけを購入しても、共有名義不動産全体の活用に制限がかかるからです。たとえば活用を考える際には、売却や建て替えには全員の同意、軽微なリフォームでも共有持分割合の過半数の同意が必要になります。また、他の共有者との言い争いや他の共有者の支払いの肩代わりなどのトラブルリスクも、受け入れなければなりません。

そのため、売却相場が下がるだけではなく、一般の人からの需要もほとんど期待できないと思っておきましょう。

なお上記で解説した内容は実務上の傾向の話であり、実際にいくらで売れるかは、不動産の立地、状況、周辺施設などさまざまな要素を見て総合的に判断されます。

共有不動産を売却する場合にかかる費用・税金

共有名義不動産の売却には、以下3種類の費用・税金が発生します。

| 共有名義不動産売却時にかかる費用・税金 |

かかる金額 |

| 仲介手数料 |

売却金額の3~5%+消費税 |

| 譲渡所得税 |

譲渡所得×20.315%または39.63% |

| 印紙税 |

売却金額に応じて200円~60万円 |

なお、売却時の費用とは異なりますが、別途引っ越し費用、ハウスクリーニング代、抵当権抹消登記に関する司法書士費用などがかかる可能性があります。

仲介手数料│売却金額の3~5%+消費税

仲介手数料とは、不動産の売却を仲介業者に依頼した際に発生する、仲介業務に対する支払いです。成約した売却金額に応じ、法律で定められた金額を上限として発生します。

実際に上限額で設定されているかは、仲介業者によって変わります。法律で決まっているのはあくまで上限であるため、売却金額や交渉次第では仲介手数料の値引きが受けられるかもしれません。

仲介手数料の支払いは、実務上は売主と買主で折半するケースが多いです。とはいえこれは慣習であり、双方の合意があれば負担割合を自由に決められます。

以下では、仲介手数料の上限額の計算式を紹介します。

| 売却金額 |

仲介手数料の計算式 |

| 200万円以下の部分 |

売却金額×5%+消費税 |

| 200万円超~400万円以下の部分 |

売却金額×4%+消費税 |

| 400万円超の部分 |

売却金額×3%+消費税 |

| 売却金額が800万円超のときの速算式 |

(売却価格×3%+6万円)+消費税 |

売却価格が8,000万円だった場合、仲介手数料は「(8,000万円×3%+6万円)×1.1%=270万6,000円」です。買主と折半した場合は、135万3,000円になります。

共有持分割合に応じて共有者全員で負担する場合なら、共有持分割合1/3ずつの共有者3人だと、1人あたり45万1,000円です。

なお、買取業者に共有名義不動産を買い取ってもらう際は、仲介がないので仲介手数料も発生しません。

譲渡所得税│譲渡所得×20.315%または39.63%

譲渡所得税とは、不動産を売却した際に、その売却益に対して課せられる税金です。正確には、売却益に対してかかる「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3つをまとめて譲渡所得税と表しています。

譲渡所得税が発生したときは、原則として自分で譲渡所得税を計算し、確定申告および納税をしなければなりません。譲渡所得税を計算するには、以下のステップを踏んでいきます。

- 譲渡所得を計算し共有持分割合に応じて按分する

- 譲渡所得に共有名義不動産の所有期間に応じた税金を乗じる

以下では、共有名義不動産の譲渡所得税の計算の流れを簡単に見ていきましょう。

譲渡所得を計算し共有持分割合に応じて按分する

<譲渡所得税の計算式>

不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除(※)

※ マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除の特例などがある場合は、ここで計算する

不動産の売却価格5,000万円、取得費2600万円、譲渡費用400万円、特別控除なしの場合は、「5,000万円-(2,600万円+400万円)=譲渡所得2,000万円」になります。その後、全体の譲渡所得を、共有者の共有持分割合に応じて按分します。

共有者ABCがそれぞれ共有持分割合を50%、30%、20%だった場合、それぞれの譲渡所得は以下の通りです。

・共有者A:2,000万円×50%=1,000万円

・共有者B:2,000万円×30%=600万円

・共有者C:2,000万円×20%=400万円

譲渡所得に共有名義不動産の所有期間に応じた税金を乗じる

| 売却年の1月1日時点での所有期間 |

適用する税率 |

| 所有期間5年超 |

・譲渡所得税率:15%

・住民税率:5%

・復興特別所得税率:0.315%(※) |

| 所有期間5年以下 |

・譲渡所得税率:30%

・住民税率:9%

・復興特別所得税率:0.63%(※) |

参考:国税庁「土地や建物を売ったとき」

※ 正確には「基準所得税額の2.1%」ですが、ここではまとめて計算できるようわかりやすい税率に変換(15%×2.1%=0.315%、30%×2.1%=0.63%)しています。

不動産の所有期間が7年、譲渡所得が2,000万円だった場合、それぞれの全体の税金額は以下の通りです。

・譲渡所得税:2,000万円×15%=300万円

・住民税:2,000万円×5%=100万円

・復興特別所得税:2,000万円×0.315%=6万3,000円

・譲渡所得税の合計:300万円+100万円+6万3,000円=406万3,000円

共有名義不動産の場合、共有者ごとに所得税額を計算する必要があります。先程の例にしたがい、譲渡所得がA1,000万円、B600万円、C400万円で計算していきましょう。税率は、15+5+0.315=20.315%を用います。

・共有者A:1,000万円×20.315%=203万1,500円

・共有者B:600万円×20.315%=121万8,900円

・共有者C:400万円×20.315%=81万2,600円

取得費・譲渡費用の種類や、適用できる特例などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

印紙税│売却金額に応じて200円~60万円

印紙税とは、日常の経済取引に伴って作成する契約書などに課税される税金です。不動産の売買契約書も、印紙税の対象になります。共有名義不動産の売買契約書の場合、売買契約書に記載された売却金額に応じた印紙税額の納税が必要です。

| 売却金額 |

印紙税額 |

| 1万円未満 |

非課税 |

| 1万円以上10万円以下 |

200円 |

| 10万円超50万円以下 |

400円 |

| 50万円超100万円以下 |

1,000円 |

| 100万円超500万円以下 |

2,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 |

1万円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 |

2万円 |

| 5,000万円超1億円以下 |

6万円 |

| 1億円超5億円以下 |

10万円 |

| 5億円超10億円以下 |

20万円 |

| 10億円超50億円以下 |

40万円 |

| 50億円超 |

60万円 |

| 契約金額の記載がない |

200円 |

参考:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」

なお共有名義不動産の売却の場合、「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」の対象になります。たとえば売却金額が5,000万円なら、令和9年3月31日までは印紙税は2万円ではなく軽減措置適用後の1万円になります。

共有不動産を売却する場合に必要な書類

共有名義不動産の売却を進める際、不動産会社へ査定や売買契約をお願いする前には、あらかじめ必要書類を揃えておくのがおすすめです事前に準備しておけば不動産会社とのやり取りがスムーズになり、より詳細な査定を期待できます。

査定や契約締結時に必要な主な書類は、次の通りです。

| 査定や契約に必要な書類 |

入手場所 |

| 登記識別情報 |

・不動産入手時に書面かオンライン上で取得済み

・紛失した場合の再発行は不可能であるため事前通知制度など別の手段で代替する |

| 固定資産税納税通知書・固定資産税評価証明書 |

・毎年4~6月に不動産が所在する自治体から代表者へ送付されている

・自治体の市区町村役場の固定資産税課などでも交付請求できる |

| 土地測量図 |

・法務局にて地積測量図として入手する

・土地家屋調査士に依頼して新たに測量図を作ることも可能 |

| 登記事項証明書 |

法務局の窓口での申請や「登記情報提供サービス」でのオンライン申請で入手する |

| 重要事項説明書 |

・不動産購入時に不動産会社から交付済み

・紛失時には購入時に利用した不動産業者などに問い合わせれば控えを入手できる可能性あり |

| 売買契約書 |

・不動産購入時に不動産会社から交付済み

・紛失時には購入時に利用した不動産業者などに問い合わせれば控えを入手できる可能性あり |

| 間取り図面 |

・不動産会社などから販売図面や設計図として交付済み

・紛失時には市区町村役場などで建築確認申請時の図面を請求が可能 |

| 住民票 |

・市区町村役場の窓口やコンビニなど

・登記上の住所と現住所が異なる場合に必要

・共有者全員分かつ発行から3か月以内のもの |

| 印鑑証明書 |

・市区町村役場やコンビニなど

・共有者全員分かつ発行から3か月以内のもの

・印鑑証明書に登録している実印も共有者全員分が必要 |

| 管理規約や使用細則 |

マンションの管理会社などから入手する |

上記以外に必要な書類がある場合は、各不動産業者へ直接確認しましょう。

共有不動産の売却以外に共有状態を抜け出す方法

「共有状態から抜け出したいけど、共有名義不動産の売却に全員が同意してくれない…」と悩む人もいるかもしれません。もし共有名義不動産が売却できなくても、他の方法で共有名義状態を解消できます。

具体的な方法は、以下の通りです。

- 共有持分を専門の買取業者に売却する

- 共有持分を共有者に売却する

- 土地を分筆する

- 共有物分割請求訴訟を起こす

共有持分を専門の買取業者に売却する

自分が持つ共有持分だけを、共有持分専門の買取業者へ売却して手放す方法があります。共有持分専門の買取業者へ売却するメリットは、以下の通りです。

- 一般の人から需要が低い共有持分でも積極的に買い取ってくれる

- 共有持分の専門知識や取引経験を基にした適切な査定を期待できる

- 原則として売却後に問題が見つかっても責任を負わずに済む「契約不適合責任免責」での取引になる

- 士業と提携する買取業者なら共有者同士の協議のサポートや法的問題などにも対応できる

買取業者を選ぶときは、「共有持分の買取実績があるか」「査定価格は適正か」などのポイントを確認し、信頼できる買取業者なのかを見極めましょう。そのためには、1社だけはなく、複数の買取業者に査定を依頼して比較検討するのが見極めのコツです。

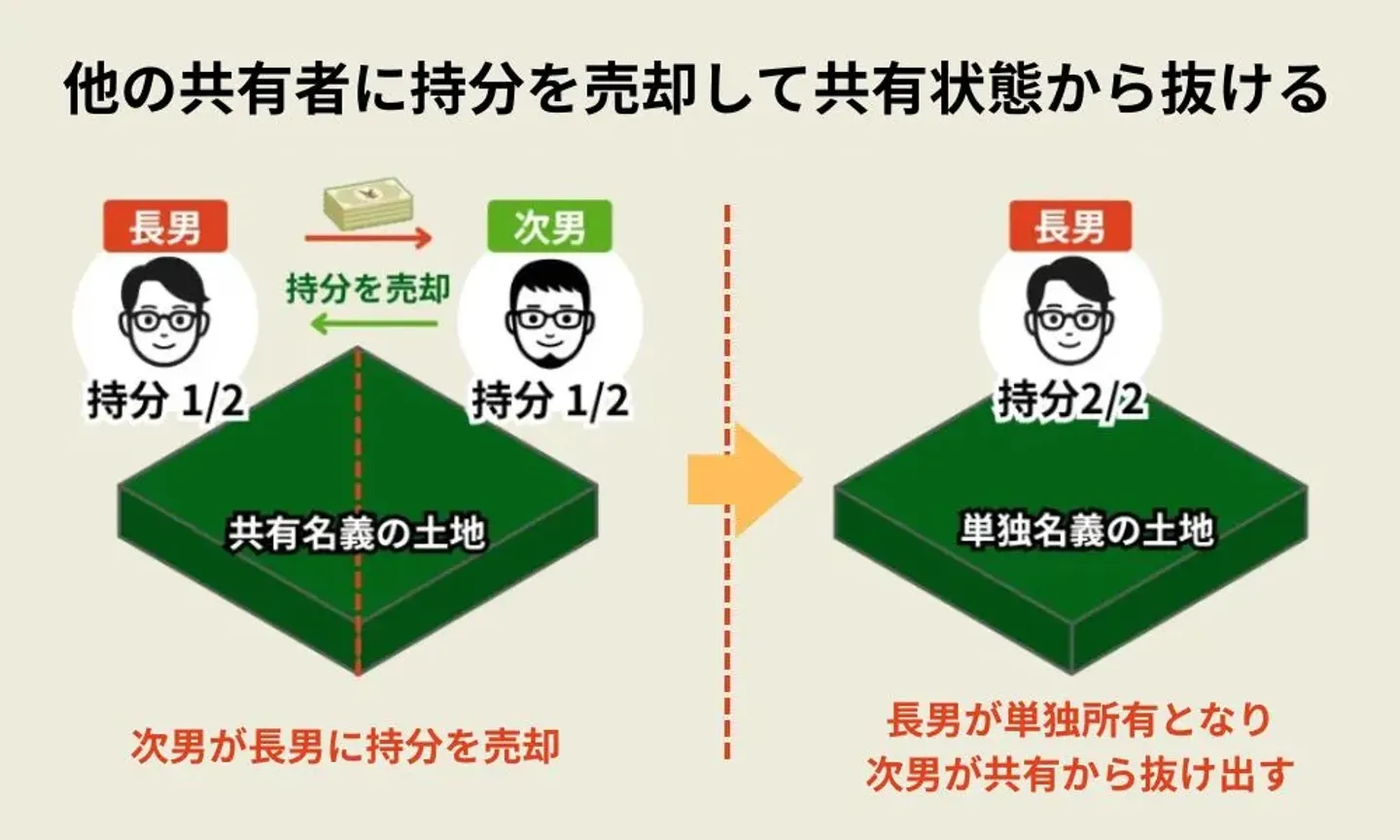

共有持分を共有者に売却する

共有持分の売却先として、買取業者以外にも同じ共有名義不動産の共有者が挙げられます。

「他の共有者が自分の共有持分をほしがるのか?」と思われるかもしれませんが、共有者にとって共有持分が増えることにはさまざまなメリットがあります。

たとえば、共有持分を買い取って共有持分割合が過半数を超えれば、軽微なリフォームなどの管理行為が自分の意志だけで実施可能です。他の共有者全員の共有持分を買い取れば、共有名義が解消されて単独名義不動産として自由に活用できるようになります。

上記のメリットにより、実は他の共有者が共有持分をほしがっているケースは珍しくありません。筆者が経験した取引においても、共有者同士の共有持分の売買は何度もありました。売却相場は「共有名義不動産の市場価格×共有持分割合」と、買取業者などの第三者へ売却するよりも高値になる傾向があります。

ただし、取引するには他の共有者に買取意思や買取資金があることが前提になります。

土地を分筆する

土地の分筆とは、登記簿上に土地を分け、分けた土地ごとに登記し直す手続きです。

共有名義不動産の土地なら、共有持分割合に応じて分けるのが一般的なパターンです。たとえば土地の共有持分を3人で1/3ずつ持っている場合なら、土地を1/3ずつに分け、分けた土地にそれぞれの共有者の単独名義として登記をおこないます。分筆により、共有者の単独名義でもともとの土地を1/3ずつ所有することになります。

分筆するメリットは、共有者が単独所有した土地をそれぞれで自由に活用できる点です。売却、新築、貸付なども自由にできます。また、共有持分として売却するよりも、分筆してから単独名義の土地として売ったほうが高値が付きやすいのもメリットです。

ただし、分筆後の形状によっては狭すぎて活用が難しかったり、資産価値が下がったりなどのデメリットもあります。不動産を分けるという手続き上、建物の分筆は実質的にできない点も注意してください。

分筆は管理行為に該当するため、実施するには共有者の共有持分の過半数の同意が必要です。共有名義の土地の分筆については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有物分割請求訴訟を起こす

「協議したけど共有者同士の話し合いがまとまらない」「そもそも共有者が話を聞いてくれない」といったケースなら、共有物分割請求訴訟を起こすのも1つの手です。

共有物分割請求訴訟とは、共有名義不動産における共有状態の解消について、裁判所にて決着させる方法です。原告・被告双方の弁論を基に、裁判官が中立かつ公平に共有状態を解消する方法を判断します。なお実務上は、判決まで進むよりも途中で和解するケースのほうが多いです。

共有物分割請求訴訟なら、自分が望む結果かどうかにかかわらず、必ず法的判断が下ります。共有者同士の話し合いでは解決が難しいときは、訴訟による解決を目指すのもよいでしょう。

共有物分割請求訴訟を提起するには、必ず事前に共有者同士で協議しておく必要があります。

(裁判による共有物の分割)

第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

e-Gov法令検索 民法第258条

共有物分割請求訴訟では、以下3つのうちいずれかの分割方法を裁判所が決定します。

| 共有物分割請求訴訟による分割方法 |

概要 |

| 現物分割 |

不動産の分筆によって共有状態を解消する方法 |

| 代償分割 |

1人が他のすべての共有者の共有持分を代償金を支払って取得し、単独名義にする方法 |

| 換価分割 |

共有不動産すべてを任意売却や競売などで売却し、売却代金を共有持分割合に応じて分配する方法 |

共有物分割請求訴訟の詳細は、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

共有名義不動産を売却するには、他の共有者全員の同意が必要になります。全員の同意が得られたら、通常の物件と同じ要領で不動産会社へ依頼し、売却活動を進めていきましょう。売買契約締結時には、共有者全員が立ち会います。

共有名義不動産をスムーズに売却するには、各共有者の人数と共有持分割合、相続登記の完了、費用の負担割合などを事前に確認しておきます。売却のメリットと所有リスクや、売却手続きを自分が対応する旨などもあらかじめ伝えておけば、売却の同意を得やすくなるはずです。

「共有名義不動産の売却は難しそうだけど、共有状態は解消したい」という場合は、共有持分単体の売却、土地の分筆、共有物分割請求訴訟のいずれかを検討してみてください。

訳ありの共有名義不動産や共有持分を売却したいときは、専門の買取業者の利用もおすすめです。