相手が共有者でも家賃請求は可能

共有不動産において、共有者の1人が居住し占有状態になっているケースは少なくありません。

例えば、兄弟2人で不動産を共有していて、実際に住んでいるのは兄のみというパターンです。

上記の例だと、弟は不動産を利用できず、兄より損をしている状態です。言い方を変えれば、弟の権利が兄に侵害されているといえます。

そこで、共有不動産に住んでいない共有者は、住んでいる共有者に対して、持分割合に応じた家賃の請求ができます。

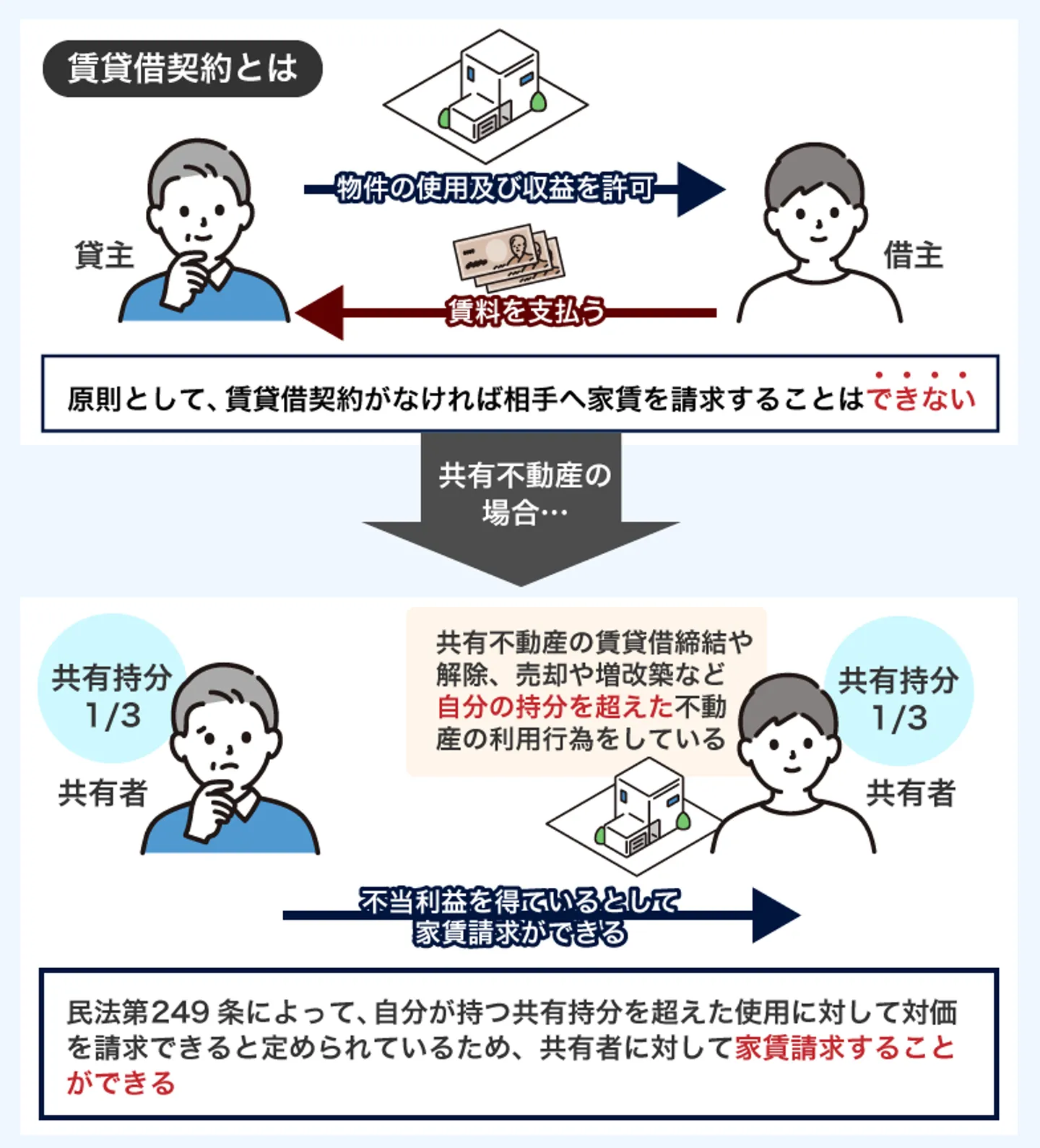

賃貸借契約が締結されていなくても家賃請求できる

賃貸借契約とは、物件の貸主が物件の使用および収益を借主に許可する代わりに、借主は賃料を支払うという契約です。

原則として、賃貸借契約がなければ相手へ家賃を請求することはできません。

しかし共有不動産の場合、特定の共有者が自分の持分を超えて不動産を使用している場合だと、不当利益を得ているとして家賃請求の対象になります。

自分が持つ共有持分を超えた使用に対して対価を請求できる旨は、民法第249条にて定められています。

第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

e-Gov法令検索 民法

上記のように、共有不動産における権利は、共有人ごとに決められた範囲が法律で定められています。当事者同士の合意などがない限り、一方的な占有や権利の主張をすることはできません。

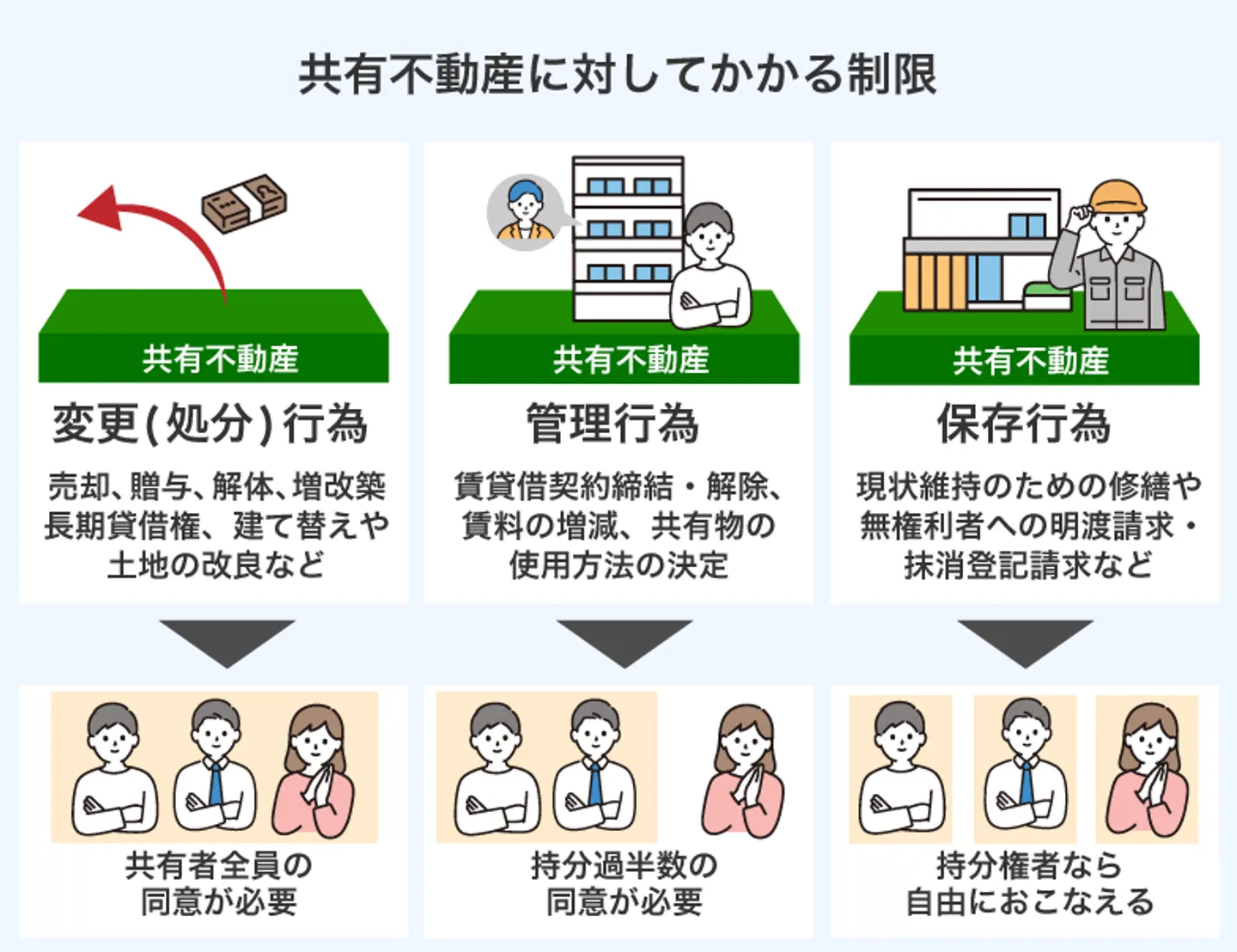

たとえば共有不動産では、「変更(処分行為)」「管理行為」「保存行為」の3つの行為の実施について、合意の有無の必要性が規定されています。

| 3つの行為 |

行為の内容 |

合意の必要性 |

| 変更(処分)行為 |

売却

贈与

増築・改築

長期賃貸借

解体

建て替え |

共有者全員の合意が必要 |

| 管理行為 |

賃貸借契約締結・解除

賃料の増減

共有物の使用方法の決定 |

共有持分割合の過半数の合意が必要 |

| 保存行為 |

修繕

無権利者への明渡請求・抹消登記請求

法定相続による所有権移転登記

|

ほかの共有人の合意なしで可能 |

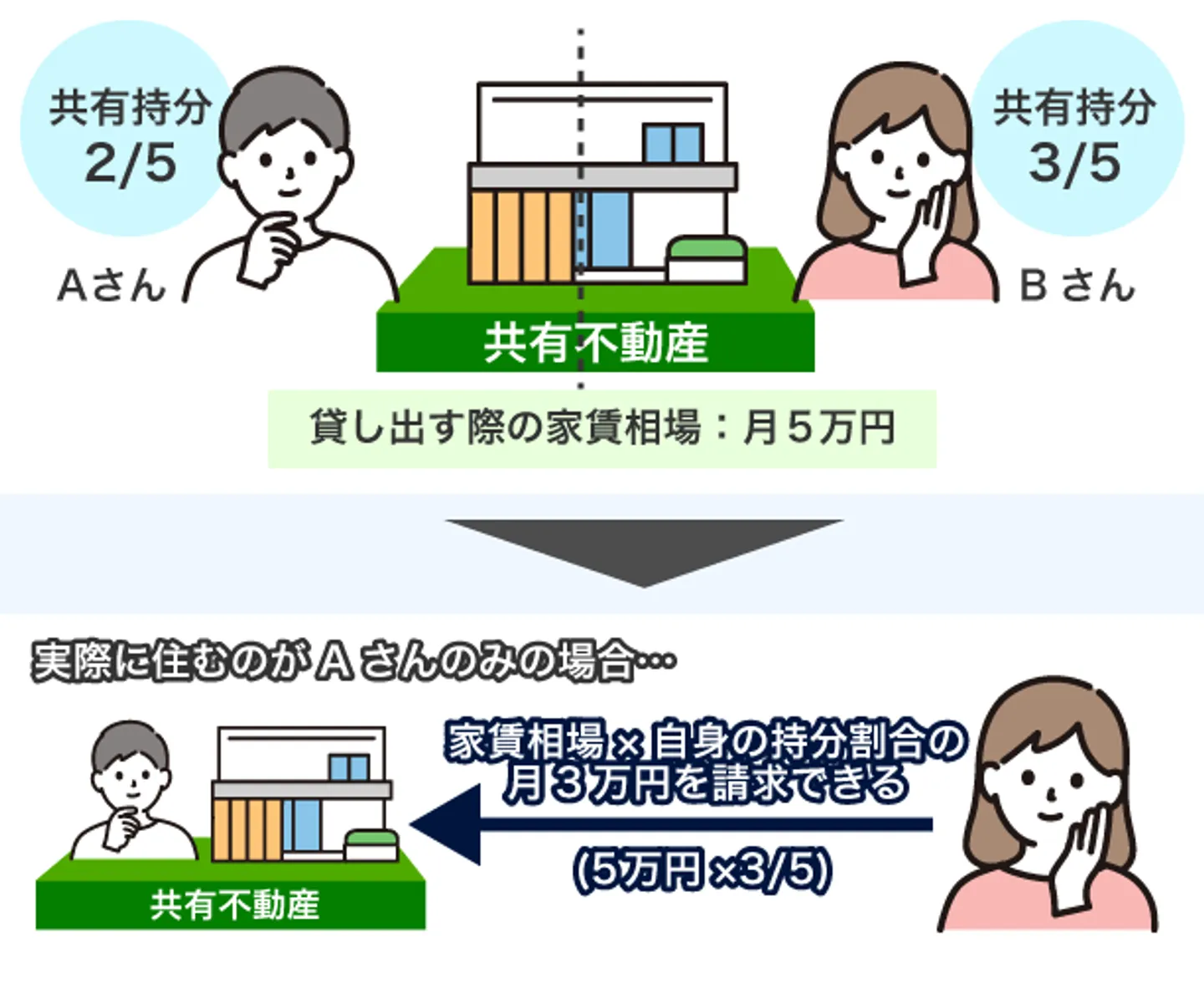

共有者に請求できる家賃は「家賃相場×持分割合」で計算する

家賃の金額は厳密に決まっているわけではなく、あくまで合理的な価格とされており、当事者の合意で決定します。

一般的には、近隣物件の家賃相場を参考に、持分割合をかけて算出します。

例えば、共有不動産を一般に貸し出す際の家賃相場が月5万円だったとします。

共有不動産の持分割合が「Aが2/5、Bが3/5」であり、実際に居住するのはAだけの場合、Bは月3万円(5万円×3/5)をAに請求可能です。

家賃に関する取り決めは、契約書を作成しておきましょう。身内だからと口約束だけにしておくと、トラブルになる恐れがあります。

また共有者から家賃を受け取った場合、税法の観点では所有している物件を賃貸した場合と同様に扱われます。

つまり、一般的な家賃収入と同じように、年間20万円以上の収入があれば確定申告をしなければいけません。

家賃収入は、確定申告において「不動産所得」に分類されます。年間の家賃収入から経費を差し引いた金額が、課税対象額です。

共有者への家賃請求ができるケース

一定の条件下であれば、共有者への家賃請求が可能です。具体的な例だと、以下2つのケースで家賃請求ができます。

- ほかの共有者が一方的に物件を独占しているケース

- 共有不動産の家賃収入を独占しているケース

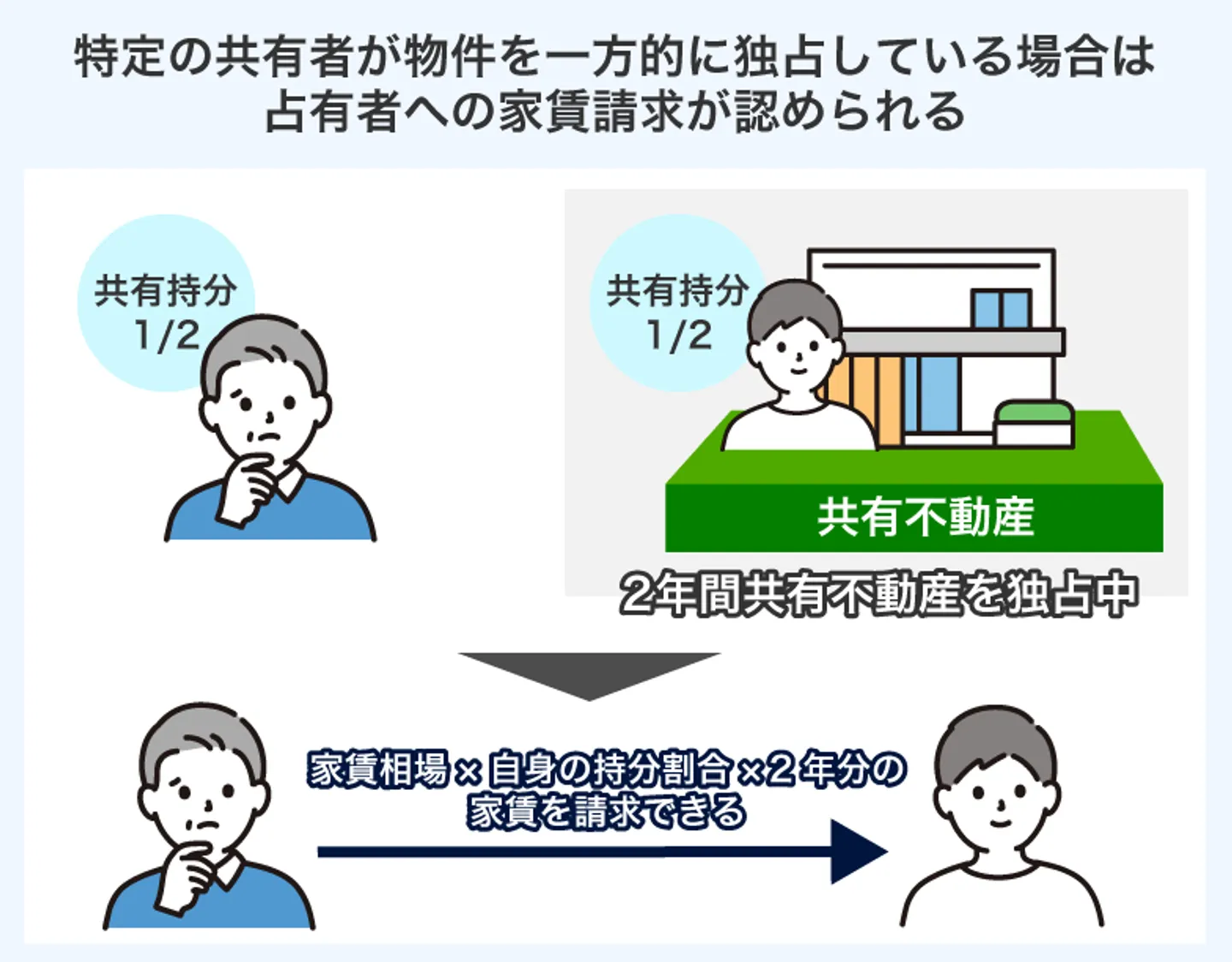

ほかの共有者が一方的に物件を独占しているケース

あなたやほかの共有者が住んでおらず、特定の共有者が物件を一方的に独占している場合は、占有者への家賃請求が認められます。物件の使用権を、無理やり侵害されていると判断されるからです。

たとえばあなたが共有持分1/2・占有者が1/2で、2年間占有されている場合だと、当該共有不動産の家賃相場の1/2を2年間分請求できます。

「税金負担や管理責任が生じているのに、物件だけ使わせてもらえない」といった悪質なケースなら、家賃請求を検討するのがよいでしょう。

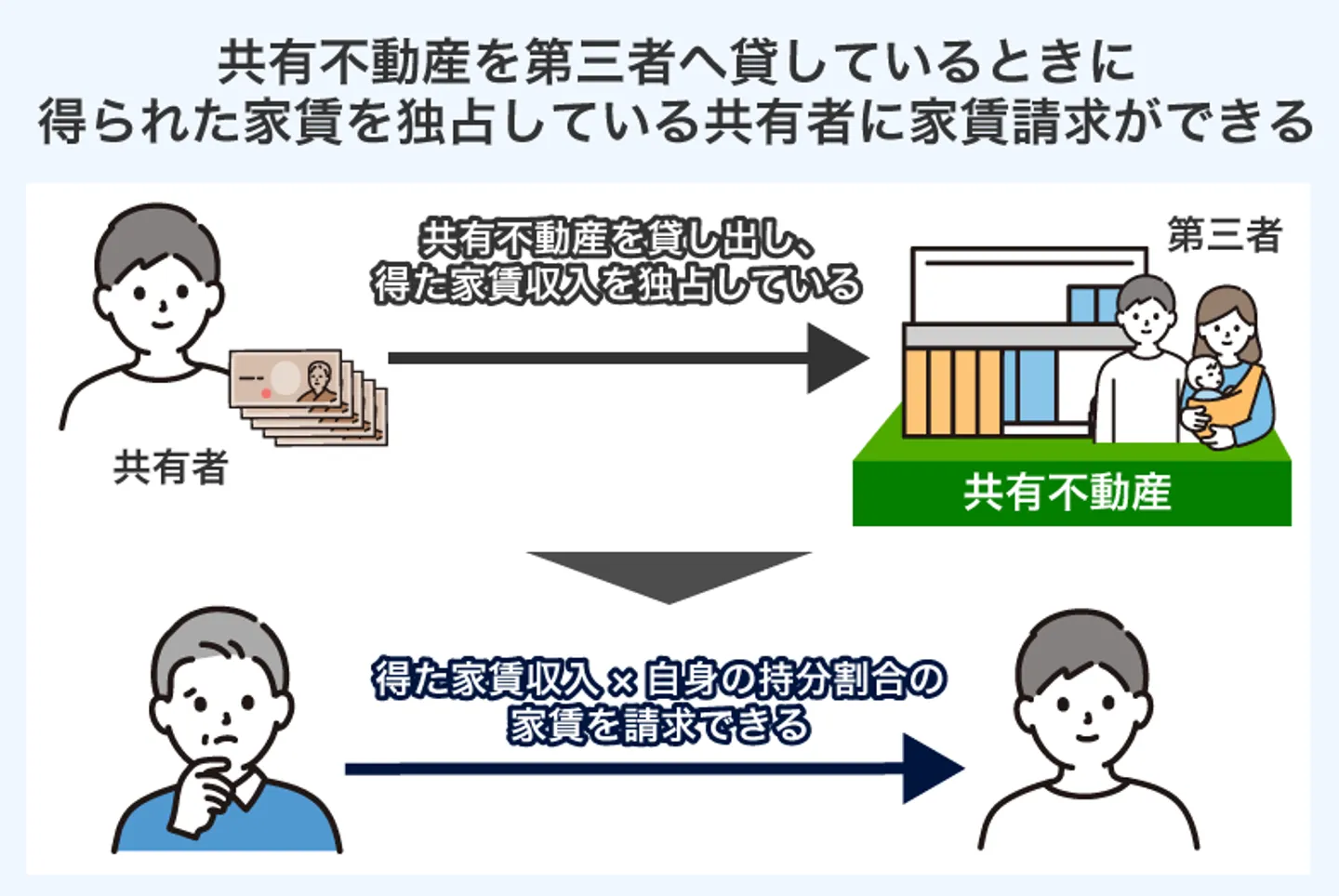

共有不動産の家賃収入を独占しているケース

共有不動産を第三者へ貸し出しているとき、その共有不動産の家賃収入を独占している共有者がいる場合は、家賃を独占している者への家賃請求が認められます。

共有不動産の家賃は、本来だと共有者の共有持分に応じて分配されるのが原則です。

第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

e-Gov法令検索 民法

※ 法定果実:民法上における家賃や地代がこれに該当する

一般的には、代表者が家賃を受領した後に、共有持分に応じて共有者へ家賃を分配します。しかし、合意なく代表者が家賃を分配せずに独占しているときは、代表者への家賃請求理由になります。

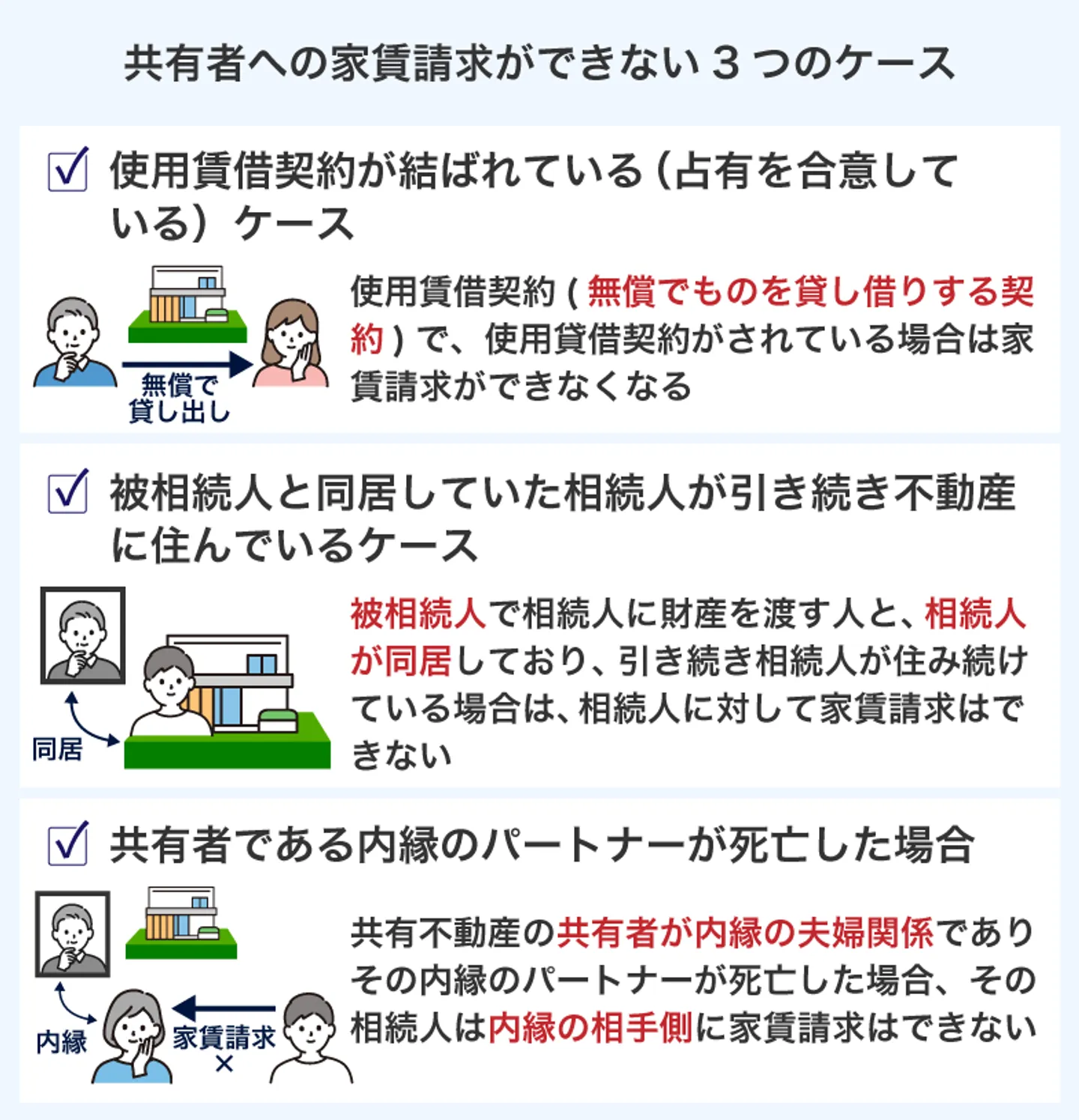

共有者への家賃請求ができないケース

共有者への家賃請求は、ケースによっては請求対象になりません。家賃請求ができない主なケースは次の3つです。

- 使用貸借契約が結ばれている(占有を合意している)ケース

- 被相続人と同居していた相続人が引き続き不動産に住んでいるケース

- 共有者である内縁のパートナーが死亡した場合

それぞれの詳細を見ていきましょう。

使用貸借契約が結ばれている(占有を合意している)ケース

共有者同士で使用貸借契約が結ばれているときは、1人が共有不動産を占有していたとしても、家賃請求はできません。

使用貸借契約とは無償でものを貸し借りする契約で、民法にも規定があります。

民法第593条

使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。出典:e-Govポータル「民法第593条」

一般的に、どんな不動産の貸し借りでも家賃や地代といった対価が発生します。しかし、身内での貸し借りでは、無償で不動産を貸し出している状態も珍しくありません。

使用貸借契約がある場合、家賃請求はできないので注意しましょう。

使用貸借契約は口約束で結ばれているケースも多く、期限など詳しい条件を設定しなかったためにトラブルとなるケースが多くあります。

被相続人と同居していた相続人が引き続き不動産に住んでいるケース

被相続人(亡くなって財産を相続人へ渡す人)と相続人が同居している共有不動産で、引き続き相続人が当該共有不動産に住み続ける場合だと、ほかの共有者は相続人に対して家賃請求はできません。

このケースでは、被相続人と相続人に使用貸借契約の合意があったとみなされるからです。使用貸借契約は、一方が死亡したからといって効力がなくなることはありません。

実際に最高裁でも、同様のケースで「使用貸借契約が成立していると推認できる」と判決が出ています(平成8年12月17日)。

共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。

裁判所 最高裁判所判例集

一方で判決が遺産分割時を終期とするとしている通り、遺産分割によって共有状態が確認された後は、家賃請求が可能になります。

共有者である内縁のパートナーが死亡した場合

共有不動産の共有者が内縁の夫婦関係にあり、その内縁のパートナーが死亡したとき、死亡した内縁のパートナーの相続人は、生きている内縁の相手側に家賃請求はできません。

内縁の夫婦も、被相続人・相続人の関係と同じく、使用賃借契約の合意があったと推認できるからです。このケースでも、最高裁判所にてその旨の判決が下されています(平成10年2月26日)。

内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認される。

裁判所 最高裁判所判例集

共有者の未払い家賃は不当利得返還請求で回収する

共有名義の不動産を特定の共有者が独占しており、他の共有者が家賃の支払いに応じない場合、他の共有者は自身の持分に応じて、家賃相当額を請求できます。法律上の正当な権利なく、他人の財産から利益を奪っている共有者に対して用いられるのが「不当利得返還請求」です。

本章では、話し合いから法的手続きまでの流れを段階的に整理します。

- まずは共有者同士で話し合う

- 話し合いが難しい場合は弁護士に相談する

- 支払いに応じない共有者へ内容証明郵便で通知する

- 解決しない場合は民事調停を申し立てる

- 調停でも解決しないときは不当利得返還請求訴訟を起こす

共有者間の関係を保ちながら問題を整理するためには、段階を踏んだ対応が重要です。それぞれのステップについて、必要な対応や注意点について詳しく見ていきましょう。

まずは共有者同士で話し合う

最初のステップは、共有者同士で直接話し合うことです。家賃請求の前準備として、「特定共有者による独占状態が実際にあるのか」「いつから占有しているのか」を確認しなければなりません。そのうえで、持分割合や周辺の家賃相場をもとに、請求金額の目安を提示します。

最初の段階では、感情的な対立を避けることが重要です。家賃請求や請求額の根拠として、登記簿謄本や光熱費の負担状況、家賃相場の資料などを整理しておくと交渉が進めやすくなります。

直接の話し合いで合意に至れば、覚書や合意書を作成し、家賃支払いの方法や期間を明記しておくことが望ましいでしょう。文書には、当事者双方の署名と押印を入れ、作成日・支払条件・対象期間・金額を明確に記載することが重要です。署名押印は、後日「口約束ではない」と証明するための根拠となり、民事訴訟法上でも有力な証拠として扱われます。

特に、支払方法や履行期限を明確に記しておくことで、未払いが発生した際にも、合意内容をもとに正式な請求手続きへと移行しやすくなります。

さらに、書面は双方で原本を1通ずつ保管し、弁護士など専門家に確認を依頼すれば、より法的な信頼性が高まります。円満な話し合いで終わる見込みがあるなら司法書士でも構いませんが、将来的に未払いや紛争が起こる可能性も考えて、弁護士への依頼についても検討されてください。

なお、共有者同士の関係が悪化している場合や、話し合いが長期化している場合は、早期に専門家へ相談することが次の一手となります。

話し合いが難しい場合は弁護士に相談する

共有者間での話し合いが平行線をたどる場合は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。弁護士を通じて請求の根拠を整理し、適切な請求書面や通知文を作成することで、法的な裏付けを持った交渉が可能になります。

弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。

- 法的根拠に基づく正確な請求額を算定できる

- 感情的な対立を避け、中立的な立場から交渉を進められる

- 法律の専門家が介入することで、相手が誠実に対応しやすくなる

- 証拠収集や時効管理を任せられる

- 調停・訴訟への移行もスムーズに行える

弁護士に早めに相談することで、家賃の支払い状況などの証拠を残しやすくなるため、トラブルが大きくなった際にも立証しやすくなります。

なお、不当利得返還請求には時効があり、原則として10年を経過すると請求が難しくなるため、迅速な判断が重要です。早期の相談が結果的に費用や時間の負担を減らすことにつながります。

支払いに応じない共有者へ内容証明郵便で通知する

共有者間での交渉がまとまらない場合は、内容証明郵便を活用して正式な請求を行います。内容証明郵便は、誰が・いつ・どんな内容を送ったかを公的に証明できる手段であり、後の訴訟において有効な証拠となります。

文面には以下の要素を明記します。

- 請求の理由(独占使用・賃料独占の有無)

- 請求金額(相場賃料×持分割合)

- 支払期限

- 期限までに支払がなければ法的措置を取る旨

一方で、内容証明は「法的手段を取る可能性がある」という意思表示でもあるため、受け取った側が強いプレッシャーを感じることがあります。結果的に、感情的な反発を招き、話し合い自体が拒まれるケースも少なくありません。特に、親族間や長年の共有関係がある場合、請求文面の言い回しひとつで関係がこじれるリスクもあります。

そのため、内容証明は冷静な交渉を促す効果がある一方で、文面の表現やトーンを慎重に整えることが重要です。感情的な非難や断定的な表現は避け、「事実の経過」と「求める対応内容」を淡々と明記しましょう。

弁護士に作成を頼めば、相手に誤解を与えず、必要な主張を正確に伝えられます。法的手続きを踏まえつつも、余計な対立を生まずに解決へ向かいやすくなるでしょう。

解決しない場合は民事調停を申し立てる

交渉や内容証明による請求でも解決が難しい場合は、次の段階として民事調停を利用します。

民事調停は、裁判所で行われる話し合いによって解決を図る手続きです。裁判官と民間から選ばれた調停委員が同席し、中立的な立場から双方の主張を整理し、合意点を探ります。形式上は裁判手続の一種ですが、実際には訴訟のように判決を下す場ではなく、話し合いによる和解を目指す制度です。

民事調停は、訴訟より柔軟に対応でき、費用や時間の負担も抑えられます。不当利得返還請求では、家賃の支払い方法や金額、今後の使用方法などを中心に協議が行われます。合意に至った場合は「調停調書」が作成され、判決と同じ法的効力を持つのが特徴です。双方が納得できる現実的な落としどころを見つけるための方法といえます。

調停の流れは以下のとおりです。

- 申立書を提出し、期日が指定される

- 裁判所で調停委員が双方の意見を聴取する

- 妥協案を提示し合い、合意形成を目指す

- 合意が成立すれば調停調書が作成される

ただし、調停では強制的な支払い命令はできません。相手が合意を拒否してしまうと、最終的には次のステップである不当利得返還請求訴訟へ進む必要があります。

調停でも解決しないときは不当利得返還請求訴訟を起こす

調停でも合意が得られない場合、状況に応じて最終手段として「不当利得返還請求訴訟」を提起する選択肢もあります。なお、協議の段階で折り合いがつかない場合には、調停を経ずに直接訴訟を提起することも可能です。

訴訟では、特定の共有者が他の共有者の同意なく不動産を独占的に使用していた場合に、その使用によって得た利益(=家賃相当額)の返還を求めます。

裁判所は、共有不動産の利用状況、周辺の賃料相場、各共有者の持分割合などをもとに、返還すべき金額を判断します。請求が認められれば、相手方に対して判決に基づいた強制執行(差押えなど)を行うことも可能になります。

なお、不当利得返還請求訴訟は、法的に支払義務を確定させる強力な手段ですが、同時に次のような負担も伴います。

- 証拠(占有実態・賃料相場・登記情報など)の提出が必要

- 弁護士費用や時間的コストがかかる

- 訴訟の過程で共有者間の関係がさらに悪化するおそれがある

そのため、訴訟に踏み切る際は、「最終的に支払いを強制したい」あるいは「長期の占有・高額な家賃が問題となっている」場合など、実益が見込めるケースに限るのが現実的です。共有不動産に関する紛争は複雑化しやすいため、訴訟を検討する段階では、必ず弁護士の助言を受け、証拠の整理や主張の一貫性を確保して臨むことが重要です。

家賃請求で不当利得返還請求をおこなうときのポイント

家賃請求をおこなう場合、不当利得返還請求に発展することも珍しくありません。不当利得返還請求は法的争いとなるため、事前準備や法的主張が重要になります。

家賃請求で不当利得返還請求をおこなうときは、以下のポイントを意識しましょう。

- 家賃以外に取り返せるものを知っておく

- 賃料請求できる期間(時効)を把握しておく

- 過去にさかのぼって不当利得返還請求をおこなう場合は税金に注意する

- 不当利得返還請求に関する証拠を集めておく

- 相続が絡むときは分配について注意する

家賃以外に取り返せるものを知っておく

不当利得返還請求で取り返せるものは、家賃だけではありません。家賃以外にも不当に占有されているものがあるときは、家賃と一緒に請求しましょう。

家賃以外で取り戻せるもの、不当利得返還請求では取り返せないものをそれぞれ解説します。

家賃以外で取り戻せるもの

共有不動産の固定資産税は持分割合に応じて分担すべきものです。しかし、共有者が分担を拒否し、ほかの共有者が立て替えているケースは少なくありません。

不当利得返還請求をおこなえば、立て替えていた固定資産税を取り返すことも可能です。

不当利得返還請求でも取り返すのが難しいもの

不当利得返還請求で家賃を取り戻せたとしても、独占者に退去を求めること(明渡請求)はできません。共有不動産であるため、居座ること自体に違法性はないからです。

最高裁判所でも、明渡請求はできないとの判決が出ています(昭和41年5月19日)。

共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない。

裁判所 最高裁判所判例集

ただし、占有者の違法性を立証できれば、共有者であっても明渡請求が認められる可能性があります。

「共有者の合意なく物件を大幅に増築しようとする」「共有者全員で定めた使用方法と異なる使用をしている」「強引な方法で占有している」などの事実があるときは、明渡請求ができないか検討してみてください。

賃料請求できる期間(時効)を把握しておく

家賃相当額を不当利得返還請求によって求める時は、請求できる期間(時効)に2つのカウントの仕方がある点を正確に押さえておくことが大切です。

不当利得返還請求権の消滅時効

| 区分 |

内容 |

時効期間 |

起算点 |

| 短期消滅時効 |

利得とその原因となる事実を知った時から起算 |

5年 |

利得と原因を「知った時」 |

| 長期消滅時効 |

知ったかどうかに関わらず、権利を行使できるときから起算 |

10年 |

権利を「行使できるとき」 |

つまり、最大で10年分の家賃相当額を請求することは可能ですが、常に10年分がそのまま回収できるわけではないため、実際には7年8年分しか認められないケースや、5年より短くなるケースもあり得ます。よって、共有不動産を他の共有者が単独で使い続けている状況に気づいた時点で、早めに請求の準備を進めることが重要だといえます。

また、「どの時点から時効が進み始めるのか」が争点になることも少なくありません。例えば、「共有者が単独で使用している事実をどの時点で認識したか」「使用状況が黙認されたと評価されるか」「占有の態様が賃料相当額の返還義務を生じさせる不当な利益といえるか」といった事情によって、請求できる範囲が変わる可能性があります。

請求額を正しく算定するには、請求を主張できる対象期間を専門的な視点で検討し、時効の起算点を整理する必要があります。急いで請求額をまとめる前に、請求できる期間と時効消滅のタイミングを専門家と確認しておくと、実現可能な範囲での請求に絞り込めます。

過去にさかのぼって不当利得返還請求をおこなう場合は税金に注意する

不当利得返還請求は、利が行使できる時から最大10年までさかのぼって請求できます。しかし、過去にさかのぼって請求する場合、税金の処理に注意が必要です。

10年分の家賃をまとめて返還してもらった場合、その年にまとめて不動産所得が発生したとみなされます。10年分が1度に課税されるため、税額が高くなってしまいます。

また、過去10年の減価償却や修繕費を算出するなど、複雑な計算をしなければいけません。

適切な税申告と、最大限の節税をおこなうためには、税理士に相談するとよいでしょう。

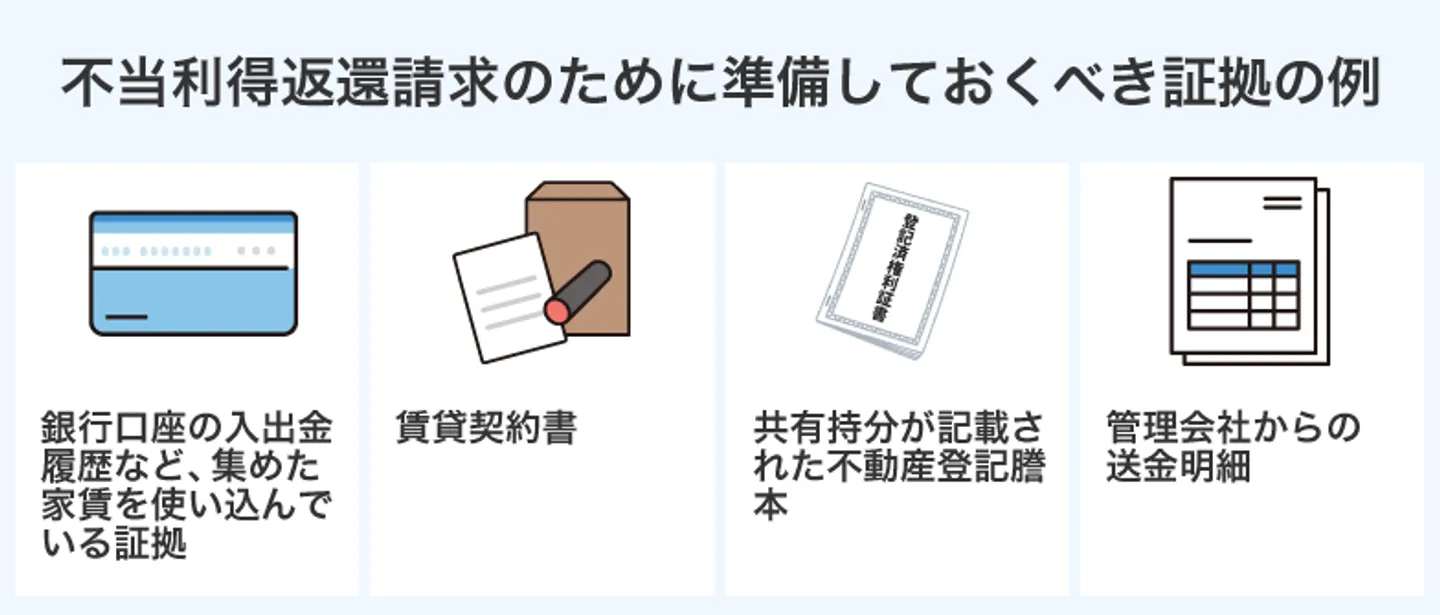

不当利得返還請求に関する証拠を集めておく

不当利得返還請求を認めてもらうには、家賃を請求する理由とその証拠を準備することが重要です。証拠の例は次の通りです。

- 銀行口座の入出金履歴など、集めた家賃を使い込んでいる証拠

- 賃貸契約書

- 共有持分が記載された不動産登記謄本

- 管理会社からの送金明細

家賃請求の場合は、前述した「家賃相場×持分割合」で計算し請求すれば問題ないでしょう。

なお家賃以外の不当利得返還請求の場合は、不動産や財産の価値評価などが必要になる可能性があります。

相続が絡むときは分配について注意する

家賃請求に際して相続が絡むときは、分配について注意しておきましょう。相続が絡むと、共有持分だけでなく相続人への財産分配を考える必要があります。

たとえば、遺産分割協議中に発生した共有不動産の家賃を独占している相続人がいる場合は、その相続人へ家賃請求できます。しかし、分配するときは法定相続分についても考慮しなければなりません。

法定相続分とは、民法上で定められた相続人が受け取れる相続財産の割合です。相続人が配偶者と子どもの場合、相続財産は配偶者1/2、子ども1/2ずつに分配されます。子どもが2人いるときは、1/2を分割して1/4ずつの相続です。

そして相続発生から遺産分割前までに共有不動産の家賃を独占する人へ家賃請求するときも、この法定相続分が適用されます。

たとえば相続対象の共有不動産の所有者が、「相続人が決まっていないのだから、遺産分割協議で相続人が確定するまでに発生した家賃はすべて自分のもの」と主張するケースだとどうでしょうか。

結論を言えば、相続発生から遺産分割協議で相続人が確定するまでの家賃も、各相続人へ分配します。「不動産の所有者が被相続人の妻」「相続人は子ども2人」だと、遺産分割協議までに発生した家賃も妻へ1/2、残りの1/2を子どもが分け合うという形になります。

共有者の家賃トラブルは共有名義を解消することで解決できる

共有名義の不動産で家賃トラブルが続く場合、根本的な解決策は「共有関係そのものを解消すること」です。共有名義を解消すれば、使用権や収益の分配をめぐる争いがなくなり、資産の扱いを明確にできます。

主な解消方法は次のとおりです。

- 共有者全員と協力して不動産全体を売却する

- 共有者の持分を全て買い取る

- 自己持分を共有者に売却する

- 自己持分を買取業者などの第三者に売却する

- 「共有物分割請求」で共有名義を解消する

それぞれの方法には、費用・期間・人間関係などに応じた向き不向きがあります。1つずつ特徴を解説します。

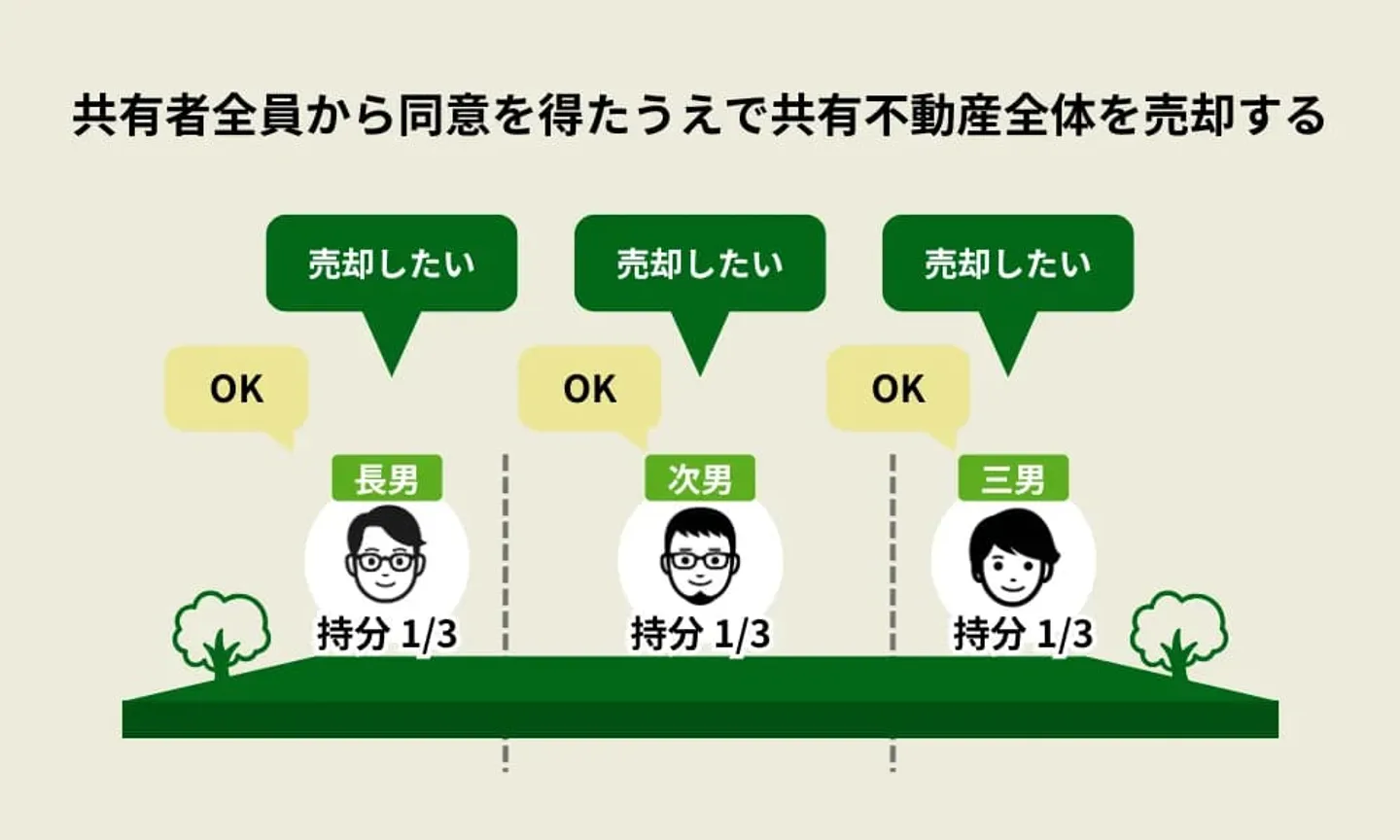

共有者全員と協力して不動産全体を売却する

共有者全員が合意して不動産全体を売却する方法は、公平に共有名義を解消できる方法です。

全員が同意すれば通常の不動産売却と同じ流れで進められ、売却代金は持分割合に応じて分配されます。市場価値に基づいて売却できるため、他の方法に比べて高額になりやすい点がメリットです。

ただし、過去に家賃を受け取っていなかった共有者がいる場合は、売却益の分配前に「家賃未払い分をどう精算するか」を協議する必要があります。事前に収益の扱いを明確にしないまま売却を進めると、後に不当利得や清算金をめぐる紛争に発展するリスクがあります。

協力的な関係を維持できている共有者同士であれば、最も合理的でスムーズに共有名義を解消できる方法といえるでしょう。

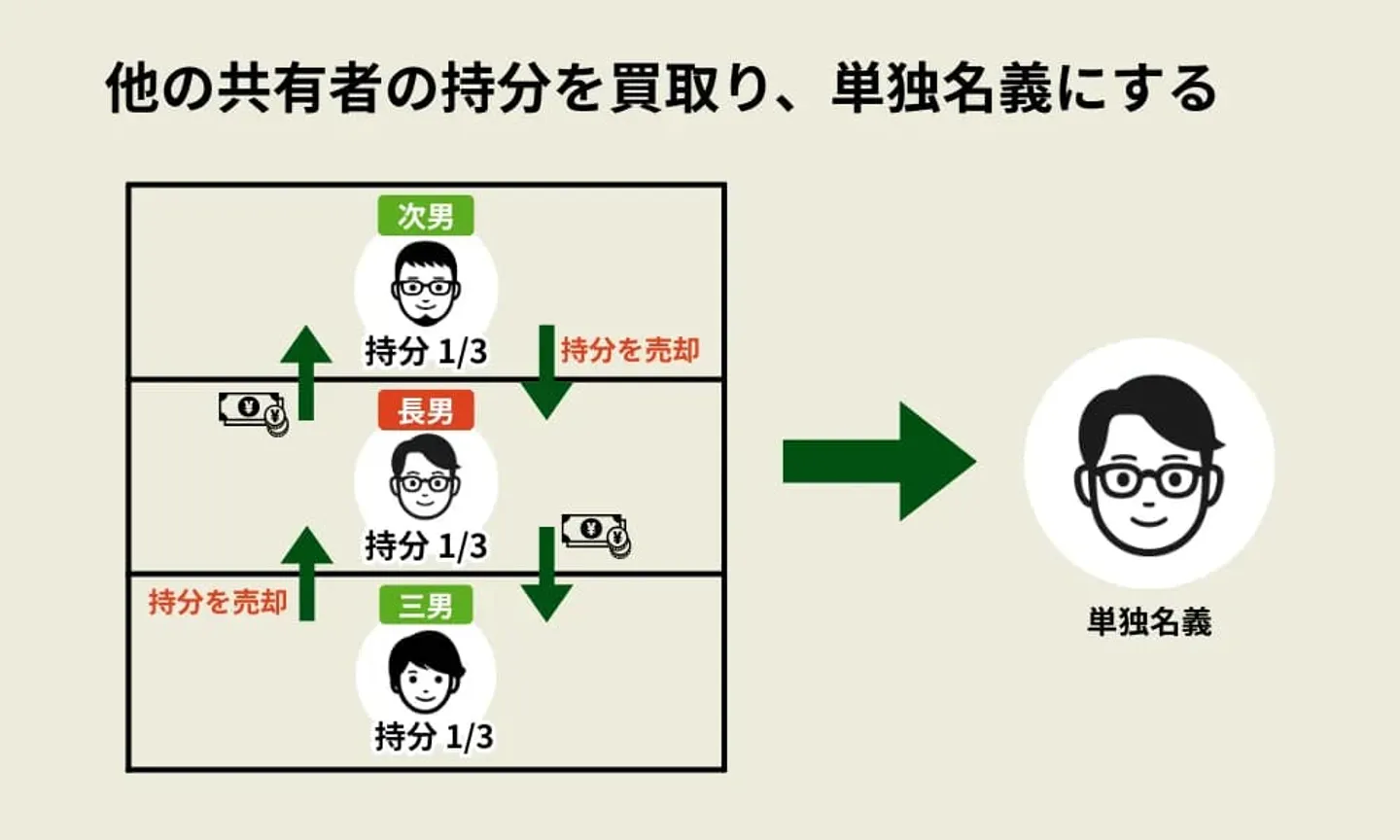

共有者の持分を全て買い取る

他の共有者の持分をすべて買い取ることで、不動産を単独名義にする方法もあります。買い取ることで単独名義にすることができ、今後の管理や活用を自由に行えるようになります。

一方で、すべての持分を買い取るにはまとまった資金が必要です。買い取り価格の算定は不動産評価額や市場相場を基準に行いますが、評価に納得できない共有者がいると交渉が長期化することもあります。

資金に余裕があり、今後も物件を維持したい人にとっては、完全所有権を確立できる実効性の高い選択肢といえます。

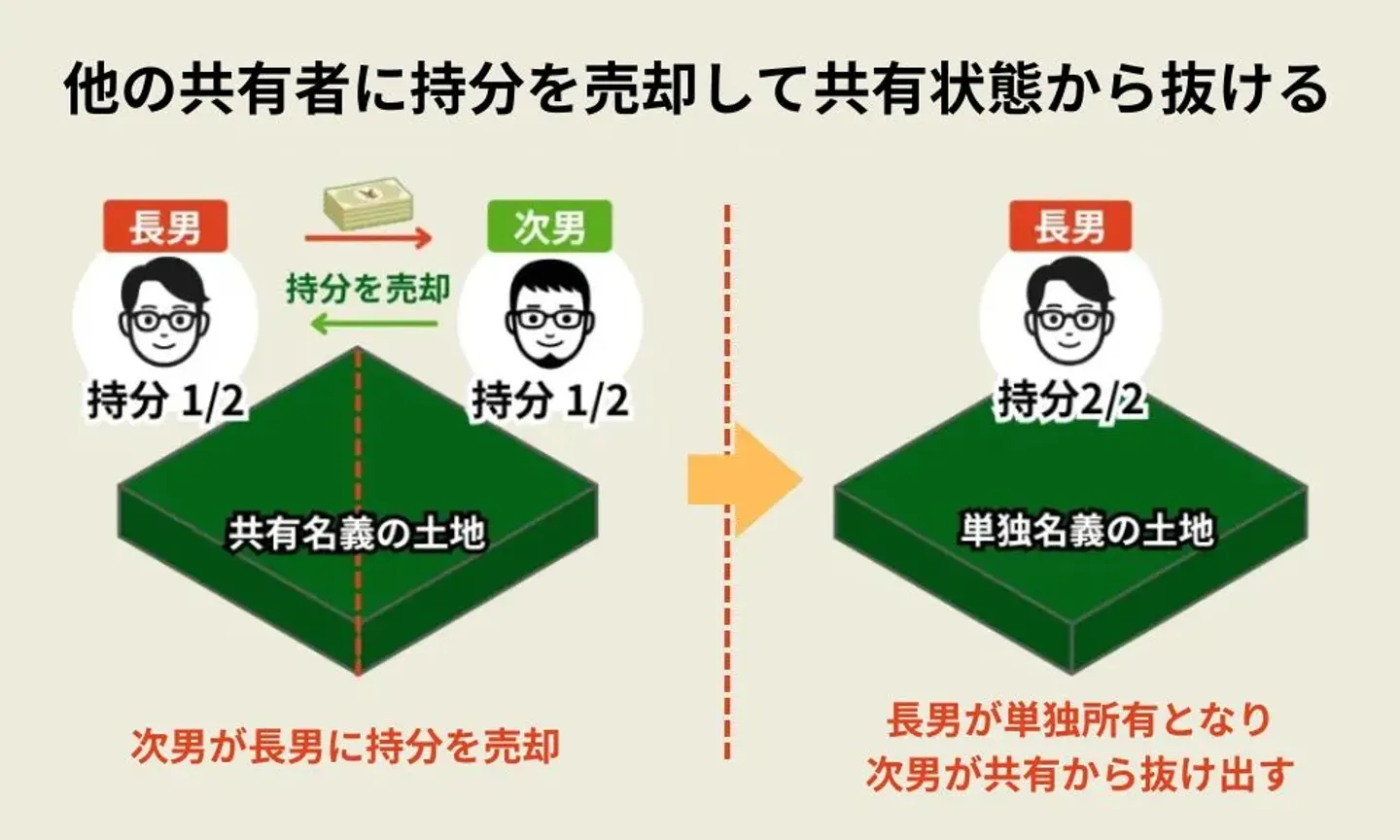

自己持分を共有者に売却する

自分の共有持分を他の共有者に売却する方法は、共有関係の整理を比較的穏便に進められる選択肢です。買い取りに応じる共有者がいれば、他の方法に比べて短期間で共有関係を解消できます。

自己の共有持分を整理する方法には、主に次の3つがあります。

- 任意の買い取り交渉

- 共有物分割請求

- 共有持分買取権の行使

それぞれに特徴があり、状況に応じて選択することが大切です。

| 種類 |

ポイント(概要・メリット・注意点) |

| 任意の買い取り交渉(お願いベース) |

他の共有者に買い取りを依頼し、価格や条件を話し合って合意する方法です。合意できれば短期間・低コストで解消できますが、相手が拒否すれば成立せず、価格でもめることがあります。

|

| 共有物分割請求(裁判手続) |

裁判所に共有状態の解消を求める方法で、現物分割・代償分割・換価分割のいずれかが判断されます。交渉が進まなくても解決を図れますが、時間や費用がかかり、希望どおりにならない場合もあります。

|

| 共有持分買取権の行使 |

管理費や税金などを1年以上負担しない共有者がいる場合に、相当額を支払ってその持分を取得できる制度です。強制力がある一方、要件が限定され、価格評価で争いになることがあります。

|

任意の買い取り交渉は、共有者同士の関係を保ちながら穏便に解決したい場合に適しています。第三者による査定や不動産会社の意見を参考に価格を提示し、覚書や合意書を作成しておくと、後のトラブル防止につながります。

一方で、話し合いがまとまらない場合は共有物分割請求を利用します。裁判所が分割方法を判断し、代償分割を選択した場合には、他の共有者が代償金を支払う形で実質的な買い取りが成立します。

また、管理費や税金を長期間支払っていない共有者がいる場合には、「共有持分買取権の行使」によって法的に持分を取得することも可能です。ただし、制度の要件が厳格なため、行使を検討する際は弁護士など専門家への相談をおすすめします。

共有者への持分売却には複数の手段があり、目的や関係性、費用負担のバランスを考慮して最適な方法を選ぶことが欠かせません。

自己持分を売却する方法は、共有者同士の関係が良好で、話し合いによる合意が見込める場合や、第三者への売却を避けつつできるだけ円満に共有関係を整理したい場合におすすめです。

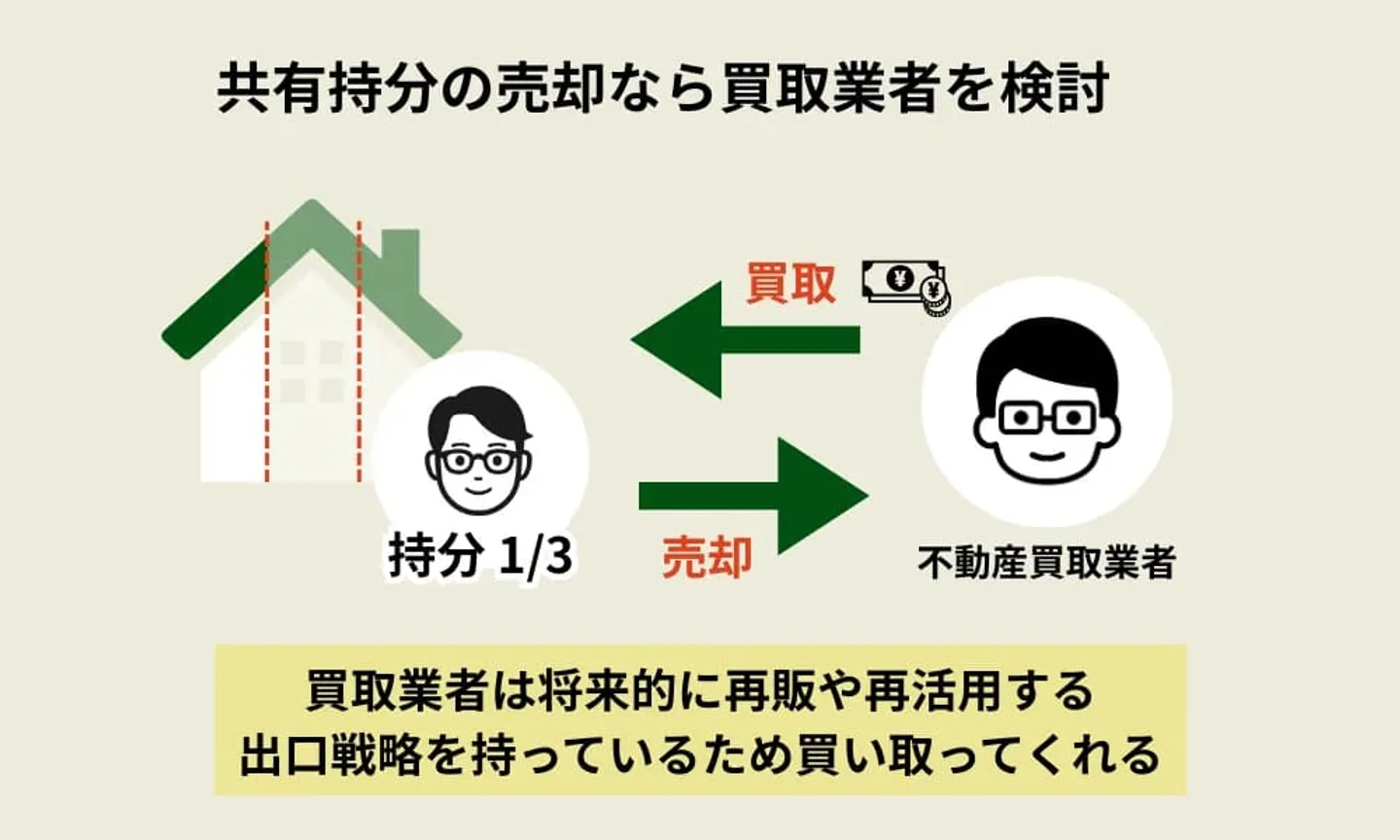

自己持分を買取業者などの第三者に売却する

自己の共有持分を第三者に売却する方法は、早急に共有不動産のトラブルを解決できる手段です。

ただし、一般的な不動産買取業者では共有持分の取扱いを断られることが多く、仮に対応してもらえても、活用が難しいため本来の価値より大幅に低い査定となる傾向があります。

そのため、共有持分の買取を専門に扱う業者へ依頼するのがおすすめです。共有持分専門の業者は、法的リスクや他の共有者との関係性をふまえて安全に手続きを進めるノウハウを持っており、トラブルを避けながら迅速な取引を実現できます。

不動産全体を売却してから持分相当分を分割するよりは、手元に来るお金は減額されますが、一般的な不動産買取業者に売るよりは、本来の価値に近い金額で売れることが期待されます。また、業者が買主となるため、早ければ数日~1週間で現金化できるケースもあります。

共有関係の対立をこれ以上こじらせたくない人や、相続や家賃トラブルを整理して早く身軽になりたい人に向いている方法です。

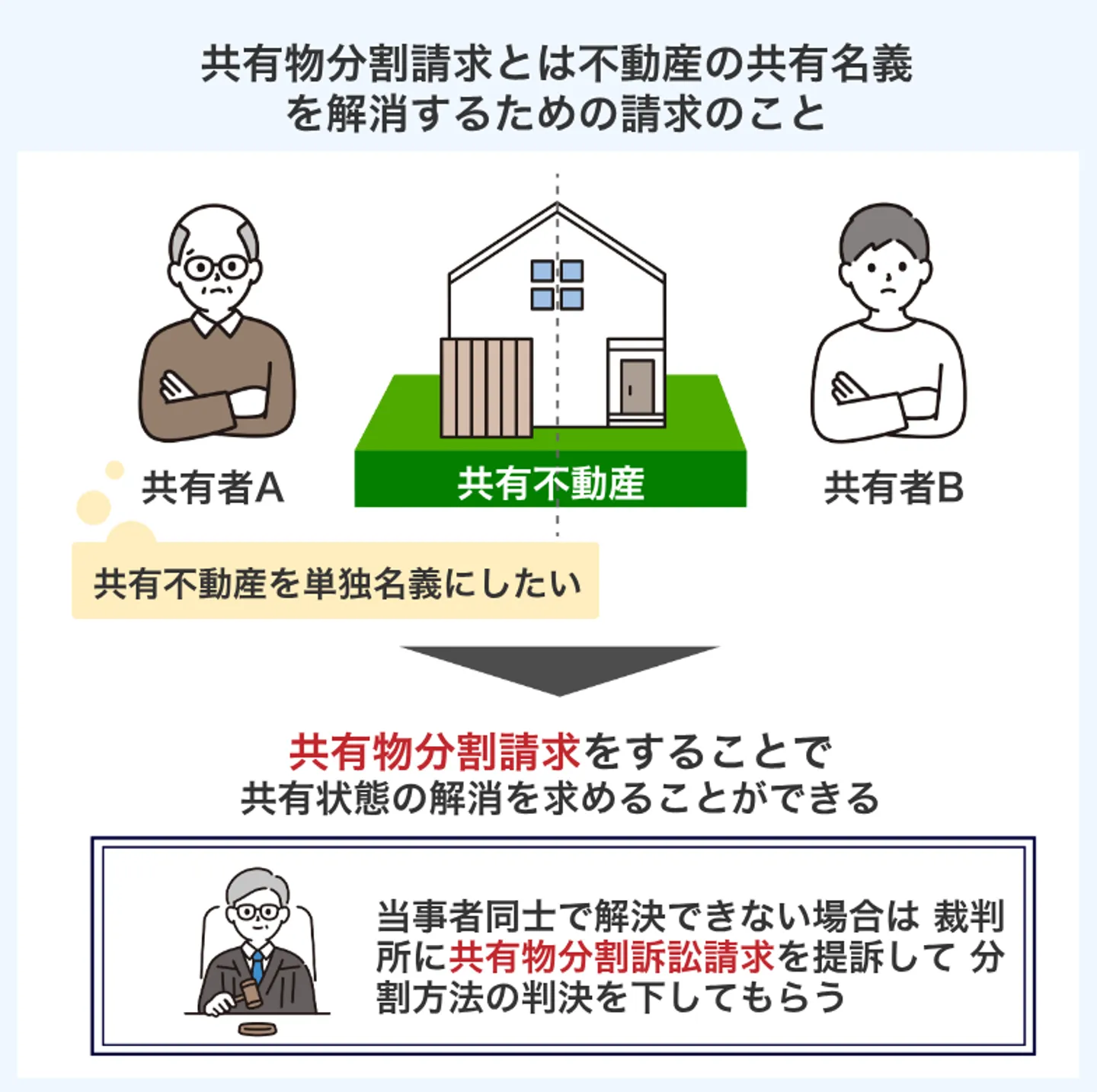

「共有物分割請求」で共有名義を解消する

共有物分割請求とは、共有状態にある不動産などを解消し、各共有者が単独で管理・処分できるようにするための権利行使を指します。共有者が「共有をやめたい」と意思表示し、その実現を求める行為全般が共有物分割請求にあたります。共有物分割請求の方法には、主に「協議」による解決と「訴訟」による解決の2つがあります。

まず基本となるのは、共有者同士が話し合いで分割内容を決める協議です。共有者全員の合意が得られれば、現物分割(物理的に分ける)・換価分割(売却して代金を分ける)・代償分割(共有者1人が買い取る)いずれかの方法で共有状態を解消できます。ただし、1人でも合意しない共有者がいる場合には、協議による解決は成立しません。

そのため、協議がまとまらない場合は、裁判所に申し立てて分割方法の決定を求める訴訟を行うことになります。共有物分割請求訴訟では、裁判所が各共有者の権利関係や不動産の性質を踏まえ、現物分割・代償分割・換価分割のいずれかの方法で最終判断を下します。

共有物分割請求訴訟の特徴は、共有者間の合意が得られなくても最終的に裁判所の判断で共有状態を解消できる点にあります。ただし、訴訟には時間や費用がかかり、希望した分割方法が採用されない可能性もあります。そのため、まずは協議での合意を目指し、どうしても解決できない場合の最終手段として訴訟を検討することが望ましいでしょう。

まとめ

共有不動産を共有者の一人が占有している場合、持分割合に応じた家賃請求が可能です。請求額は近隣相場を基準にした家賃相場に持分割合を乗じて算定します。特定共有者による独占使用や家賃収入の独占が認められるときは請求の対象となり、過去分については最大10年の範囲でさかのぼれる可能性があります。

一方、使用貸借の合意がある場合や、被相続人と同居していた相続人が引き続き居住する場合、内縁関係に関する最高裁判例が適用される場合などは家賃請求が認められないことがあります。交渉で解決できないときは、内容証明郵便・民事調停・不当利得返還請求訴訟の順に法的な手続きを行い、証拠整理と時効管理を弁護士と進めることが重要です。

家賃トラブルを根本から解消したい場合は、共有物分割請求による解消や、自己持分の売却といった選択肢も有効です。共有者間の関係、費用負担、処理のスピードを踏まえ、最適な出口を選ぶとよいでしょう。

共有名義不動産の占有に関するよくある質問

共有名義不動産を占有している共有者に対して、家賃請求ではなく不動産を明け渡してもらうことは可能ですか?

共有名義の不動産を単独で使用している共有者に対しては、原則として明け渡しを求めることはできないとされています。共有不動産は各共有者に等しい使用権があり、特定の共有者が占有していても、それだけで不法占拠とはいえないためです。

ただし、他の共有者を排除して独占的に使用している場合や、正当な理由なく長期間占有を続けている場合には、法的手段による解決を検討できます。

たとえば、共有物分割請求を行うことで、特定の共有者が単独所有者となったり、共有不動産全体を売却して代金を分配したりと、実質的に明け渡しに近い解決を図ることが可能です。

また、共有者の一人が他の共有者を締め出すなど、排他的に占有している場合には、占有排除の訴えを通じて裁判所に占有の停止や妨害の排除を求めることができます。裁判で認められれば、鍵の引き渡しや立ち入りの許可などが命じられ、実質的に使用を取り戻すことが可能です。

明け渡しを直接請求するか、共有状態そのものを解消するかは、状況によって判断が異なるため、専門家に相談して状況に適した方法を選ぶことが重要です。