兄弟で不動産を共有する主なケースとは

兄弟で不動産を共有名義にするケースは、多くの場合、相続をきっかけとして発生します。

一般的には、親が所有していた不動産を相続する際に、遺産分割協議の結果として兄弟全員で共有名義にすることがあるのです。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きで、意見がまとまらない場合には、やむを得ず不動産を共有で相続する選択をすることがあります。

また、遺産分割協議を行わない場合でも、民法で定められた法定相続分に従って不動産が自動的に分割されるため、兄弟で共有名義になることがあります。たとえば兄弟2人であれば、法定相続分に応じて不動産は2分の1ずつの持分で共有されることになります。

こうした背景から、兄弟間で不動産を共有する状態は珍しいことではなく、相続を機に自然に生じるケースが多いのです。

稀に、兄弟がお金を出し合って購入した不動産や、住宅ローンや頭金を分担して取得した場合などもありますが、相続による共有が最も一般的な経緯となっています。

兄弟間で共有名義の不動産がトラブルになりやすい理由

兄弟で不動産を共有する場合、法律上は平等に権利を持つことになりますが、実際にはトラブルが起きやすい構造になっています。その大きな要因のひとつは、共有者全員の同意が必要な場面が多く、意見の食い違いがそのまま対立に直結する点です。

兄弟間の共有名義は、多くの場合、相続をきっかけに発生します。親の住んでいた家や土地を公平に分けるための手段として選ばれることが多いですが、「公平に見える分配」が、かえって長期的には問題を生むことがあります。例えば、実家に住み続ける兄弟と、すでに家庭を持って別の場所に暮らしている兄弟では、不動産の活用方針が大きく異なることが少なくありません。

さらに、共有名義には「使用する権利」と「維持管理や税金を負担する義務」が伴います。

実家に住む兄弟は、親の世話や建物の維持に多くの時間と手間をかけている一方で、離れて暮らす兄弟は自分の都合で売却や賃貸を希望する場合があります。このように物理的な距離や生活環境の違いが、兄弟間の不満や感情的な摩擦を生む原因となります。

また、相続を経てさらに世代が進むと、共有者が増えることも珍しくありません。子どもや孫が共有者に加わると、顔も知らない遠方の親族同士で意思決定を行わなければならず、売却や管理の合意形成はさらに困難になります。

このように、兄弟間で共有名義の不動産を所有する場合、表面的には平等でも、実際には「住む・住まない」「費用負担できる・できない」といった価値観の違いから衝突が生じやすく、感情的な対立や長期的なトラブルにつながるケースが少なくありません。

当社への相談から見えた、兄弟での不動産共有における典型的なトラブル例

当社には、兄弟で親の不動産を相続し、共有名義にしたことで困っているというご相談が数多く寄せられています。相続当初は問題がなくても、管理の負担や意思決定のズレが後々大きな争いに発展することもあるのです。

ここでは、実際に当社にご相談いただいた中から、兄弟間の共有によって生じた典型的な5つのトラブルをご紹介します。これから相続を迎える方、すでに共有状態となっている方にとって、予防や対処のヒントになるはずです。

維持費や税負担の不公平で揉める

相続で兄弟と不動産を共有した場合、老朽化した建物の修繕や庭の手入れ、清掃といった維持管理の費用や、毎年課税される固定資産税の分担をめぐってトラブルが生じやすいものです。

例えば、東京都内にある築40年の戸建を三兄弟で相続したケースでは、長男が代表として管理費や固定資産税を支払っていました。しかし次男は「今は手元に余裕がない」、三男は「あとでまとめて払うつもり」と言い、結局長男がほぼ全額を負担する状況が続きました。数年後、長男が「そろそろ分担を明確にしてほしい」と話を切り出したところ、感情的な対立が発生。些細な管理方法や支払いタイミングの違いまで争点となり、兄弟間の関係に亀裂が入る結果となりました。

このようなトラブルを防ぐには、管理や税金に関する負担割合や支払い方法を最初の段階で明確に取り決め、可能であれば文書化しておくことが重要です。実際の対応策としては、管理担当者を決め役割を明確化し、管理費や修繕費の分担割合を合意書として残すことが効果的です。さらに、全員から定額を集金する口座を一本化したり、滞納が発生した場合の差し引き精算ルールを設けることで、不公平感を軽減できます。

また、兄弟同士で直接やり取りすると感情的な衝突に発展しやすいため、中立的な管理会社に委託して運営や集金を任せる方法も有効です。こうした取り決めは口約束ではなく文書化することで、長期的なトラブルを防ぐカギとなります。

不動産を占有され、退去させるのが困難になった

当社にご相談いただいた事例の一つでは、地方にある実家の戸建を兄弟で共有していたケースがありました。

長男は実際に実家に住み続けており、親の面倒も見ていたため、弟たちは売却や賃貸といった選択肢を検討しにくい状況でした。

しかし、長男は建物の修繕や管理を十分に行わず、老朽化や不具合が放置されたままになっていたことで、弟たちの不満は一層高まりました。

自分たちも共有者でありながら自由に利用できない状況や、長男による不十分な管理によって財産の価値が低下していく現状が、感情的な対立へとつながってしまったのです。

共有名義の不動産では、それぞれに使用する権利があるため、単独で占有している人に「退去してほしい」と求めても、必ずしも応じてもらえるわけではありません。

実際、このケースでも話し合いだけでは折り合いがつかず、時間が経過するにつれて状況が複雑化していきました。法的には共有者同士で使用を制限することは難しく、強制的に立ち退かせるには調停や訴訟が必要となることが多く、時間も労力もかかります。

こうした問題に対しては、まず占有している共有者に対して買い取りや利用料の支払いといった代替案を提示し、円満な解決を試みることが現実的です。

それでも話し合いで解決できない場合には、弁護士を通じて明渡し請求や使用料請求といった法的措置を検討する必要があります。さらに、共有状態そのものを解消する方法として、裁判所に「共有物分割請求」を申し立てることも可能です。

共有を前提に不動産を管理する場合は、こうした紛争を未然に防ぐためにも、使用ルールや管理費の負担、使用料の取り決めを事前に文書化しておくことが非常に重要です。誰がどの期間使用できるのか、費用負担はどうするのかを明確にすることで、長期的なトラブルを防ぎやすくなります。

活用や売却における意思統一ができない

当社にご相談いただいた事例では、都内の中古マンションを兄弟で共有していたケースがあります。

兄弟は3人、全員が父から相続した不動産を共有名義で持っていました。長男は独身で、離婚後に実家に戻り、母と一緒に暮らしていました。

一方、次男と三男はそれぞれ家庭を持ち、別の家で生活しています。

相続した20代の当初は「兄弟で公平に分け合おう」という考えから共有名義になったものの、40代を超えると状況は少しずつ変わってきました。次男と三男は、自分たちの生活圏では不要な不動産と感じるようになり、売却したいという意向が強くなりました。

しかし、実家に住む長男は「これからもここに住み続けたい」と考えており、売却の話は簡単には進みません。

結果として、兄弟間で売却のタイミングや方針をめぐって対立が生まれ物件は数年間放置され、固定資産税や修繕費だけがかさむ状態が続きました。

実家に住む人と外で家庭を築いた人との間では、将来の不動産活用について見通しがまったく異なるため、こうした衝突は珍しくないのです。

共有名義の不動産では、売却・賃貸・大規模リフォームといった行為は、多数決ではなく共有者全員の合意がなければ実行できません。一人でも反対すると手続きが進まないため、活用のチャンスを逃したり、維持費や税金だけがかさむリスクがあります。

このような状況を避けるには、まず「共有者全員の合意が必要である」という前提を確認したうえで、冷静な話し合いを重ねることが重要です。実際にこのケースでも、専門家として当社の不動産コンサルタントや弁護士に間に入ってもらい、各共有者の意向を整理して合意形成をサポートしました。それでも合意が難しい場合には、各共有者が自らの持分を売却する方法や、裁判所に「共有物分割」を申し立てて法的に共有関係を解消する手段もあります。

共有不動産を円滑に維持していくためには、早い段階から活用方針について話し合い、合意形成の仕組みを整えておくことがリスク回避につながります。書面で取り決めを残すことや、第三者の専門家を交える体制を前もって設けておくと、長期的なトラブルを防ぎやすくなります。

他の共有者が持分を売却し、第三者が介入した

当社に寄せられた事例では、地方の一戸建てを兄弟で共有していたところ、弟が自身の持分を第三者に売却していたケースがありました。

長男は、事前に何の相談もなく、面識のない第三者と不動産を共有することになっていました。そのため、売却や賃貸といった活用方針について話し合おうにも、誰とどのように意思決定をすればよいのかが分からず、交渉は難航。さらに、第三者の意向や関心が見えないことで長男自身も不安や不満を抱え、結果として兄弟間の対立に拍車がかかる事態となってしまったのです。

共有名義の不動産では、各共有者が自分の持分を単独で売却することが法律上認められているため、他の共有者の了承がなくても売買は成立します。その結果、面識のない第三者と共有することになり、話し合いや意思統一のハードルは格段に上がります。共有者が兄弟であればある程度話し合いで調整できますが、相手が第三者になると交渉が非常に難しくなります。

こうしたトラブルを避けるためには、まず他の共有者が持分を売却しようとした際に、自分たちで先に買い取る「優先購入権」が行使できるか確認しておくことが重要です。また、第三者が介入した場合は、管理や利用に関するルールを改めて契約で定めることで、無用な衝突を避けることが可能です。

それでも解決が難しい場合には、自身の持分を含めた不動産全体を売却し、共有関係を清算するという選択肢も現実的な対応策となります。

子や孫などに相続が繰り返されて権利関係が複雑になった

当社にご相談いただいた事例では、都内の戸建てを兄弟で共有していたケースがあります。

初めは兄弟だけの共有だったものの、数十年後にはそれぞれの持分が子や孫に引き継がれ、最終的には20人以上の共有者が存在する状態になっていました。親戚づきあいも希薄で、顔も知らない人同士が話し合う必要が生じ、売却や賃貸といった活用の意思統一がほとんど不可能になってしまったのです。

また別のケースでは、現在70~90歳前後の方に見られる、兄弟が10人近くいる世代の事例があります。ご本人が結婚せず子どももおらず、両親もすでに他界している場合、その財産は残りの兄弟に相続されます。しかし、相続時点で兄弟の多くが既に他界していることも珍しくなく、その結果、相続権は兄弟の子どもたちに引き継がれることになります。

この場合、共有者の人数が非常に多く、全国各地に散らばっていることも多いため、遺産分割や不動産の活用について合意を形成するのが極めて困難になります。人数が増えるほど意見の集約が難しくなり、売却や賃貸などの意思決定が滞り、結果として不動産が長期間放置されるリスクも高まります。

こうしたトラブルを避けるには、相続の段階で早めに権利関係を整理しておくことが重要です。具体的には、共有者間での話し合いを行い、必要に応じて持分の売却や買い取り、あるいは裁判所による共有物分割の手続きを検討することで、将来的な争いや放置リスクを防ぐことができます。

【相続前】兄弟で不動産を共有しないための対策

不動産を相続する前の段階で、兄弟間のトラブルを未然に防ぐための準備をしておくことは非常に重要です。特に親が元気なうちから対策を講じることで、共有名義による後々の揉めごとを避けることができます。ここでは、相続前にできる下記の4つの主な対策をご紹介します。

- 不動産を売却してもらう

- 不動産を生前贈与してもらう

- 遺言書にて共有を避ける

- 家族信託を活用する

これらの方法を組み合わせて検討することで、将来的な相続トラブルのリスクを大幅に下げることができます。

不動産を売却してもらう

相続トラブルを防ぐ手段として有効なのが、親が元気なうちに不動産を売却してもらうという方法です。不動産を現金化しておけば、相続発生後に兄弟間で遺産を公平に分けやすくなります。特に不動産以外に大きな財産がない場合、そのまま共有して相続するよりも、現金で受け取る方が後のトラブルを避けやすくなります。

なお、親名義の不動産は、そのままでは子どもが勝手に売却することはできません。判断能力があるうちに親自身が売却することが前提となります。また、売却先としては第三者だけでなく、兄弟の一人が買い取る形にする方法もあります。その場合も、事前に兄弟間で合意形成をしておくことが重要です。

不動産を生前贈与してもらう

相続を見据えて事前に不動産の名義を整理しておく方法として、生前贈与を活用するケースもよく見られます。不動産を誰か一人に贈与することで、兄弟間での共有状態を避けることができ、将来的なトラブルの芽を摘むことが可能です。

ただし、特定の相続人だけが不動産を受け取ると、他の兄弟が不公平感を抱くため、贈与されない側には現金や他の財産を渡すなどの配慮が求められます。なお、生前贈与には贈与税がかかる可能性もあるため、事前に税理士などの専門家に相談し、税負担や名義変更の手続きについて把握しておくと安心です。

遺言書にて共有を避ける

家族間で事前の話し合いが難しい場合や、兄弟同士の関係があまり良くない場合には、被相続人が遺言書を作成しておくことで、共有名義による相続を避けることが可能です。たとえば、「不動産は長男に相続させる」「預貯金は他の兄弟で分ける」といった内容を遺言書に明記しておけば、不動産を単独名義で相続させることができ、相続後のトラブルを回避しやすくなります。

遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。自筆証書遺言は手軽に作成できますが、不備があると無効になる可能性があるため、法務局での保管制度を利用するのが安心です。一方、公正証書遺言は公証人が関与するため法的な信頼性が高く、確実な方法といえます。

| 項目 |

自筆証書遺言 |

公正証書遺言 |

| 遺言を書く人 |

遺言者本人が全文(※ただし財産目録はパソコン等で作成可)を自筆で書く |

遺言者が内容を口述し、公証人が筆記する |

| 署名押印をする人 |

遺言者本人が署名・押印する |

遺言者本人が公証人の面前で署名・押印。公証人と証人も署名押印する |

| 証人 |

不要(ただし公的保管制度を利用しない場合は本人のみの作成で成立する) |

原則2人以上の証人が必要(利害関係のある者は証人になれない) |

| 費用 |

紙代・印鑑代のみで基本的に無料(法務局保管を利用する場合は申請手数料あり) |

公証人手数料や証人手当などが必要。財産額により数千円〜数十万円程度まで幅がある |

| 秘密性 |

高い(本人が自宅で保管する場合、内容を他人が知る可能性が低い) |

低い(公証人・証人が内容を確認するため内容は公証役場に伝わる) |

| 偽造や変造のリスク |

高い(紛失・改ざん・破棄の恐れがある。形式不備で無効になるリスクも) |

低い(公証人が作成・原本管理を行うため改ざん等の可能性が小さい) |

| 保管方法 |

自宅での保管、または法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用して保管 |

公証役場で原本を保管。正本や謄本を遺言者が受領できる |

| 家庭裁判所での検認の必要性 |

原則必要。ただし法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要 |

不要(公正証書遺言は検認の対象外) |

| おすすめ度 |

手軽さ重視: 作成が簡単で費用がかからないため、少額財産や緊急時の作成に向く。

注意点: 将来の相続トラブルを避けたい場合や正確性を重視する場合は不向き。

|

安全性重視: 費用はかかるが法的安全性が高く、相続トラブルを避けたい人に最適。

注意点: 証人や手数料の準備が必要で、内容の秘密性を保ちたい場合は不向き。

|

不動産の分け方をめぐる兄弟間の対立を未然に防ぐには、被相続人の意思を明確に残してもらうことが非常に効果的です。

遺言書作成の際は、遺留分に注意

遺言書を作成する際には「遺留分」にも注意が必要です。遺留分とは、民法によって被相続人の兄弟以外の一定の相続人(配偶者・子・直系尊属など)に保障されている最低限の相続分のことで、被相続人の意思であっても、この割合を侵害する内容の遺言は完全に自由にできるわけではありません。

例えば、遺言で不動産を子の一人(長男)に全て相続させると定めた場合でも、他の子たち(兄弟)に遺留分が認められる場合があります。遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができ、遺言によって指定された相続分から金銭での調整が求められることがあります。被相続人の子たち(兄弟)の間で遺産の分け方に不満がある場合、この請求が原因でトラブルが生じることもあります。

遺留分の割合の目安としては、配偶者や子どもが相続人の場合は法定相続分の2分の1、直系尊属が相続人の場合は法定相続分の3分の1が認められます。

たとえば、相続人が子ども3人で、相続財産が3,000万円の場合を考えてみましょう。

子ども1人あたりの法定相続分は3,000万円の3分の1で1,000万円です。遺留分はこの法定相続分の2分の1となるため、各子どもは最低でも500万円分の遺留分を請求することができます。

つまり、遺言で特定の子どもに全額相続させると書かれていても、他の子どもはそれぞれ500万円分の取り分を法的に主張できることになるのです。

遺留分による争いを避けたい場合は、不動産をそのまま相続させるのではなく、あらかじめ売却して現金化し、相続人間で平等に分ける方法が有効です。現金で分配すれば、遺留分の計算も明確になり、遺産の取り分に対する不満や後からの請求を防ぎやすくなります。

また、遺言書を作成する際には、遺留分の考え方や現金化による分配の方法も踏まえ、専門家と相談しながら作成することが、兄弟間でのトラブル回避につながります。

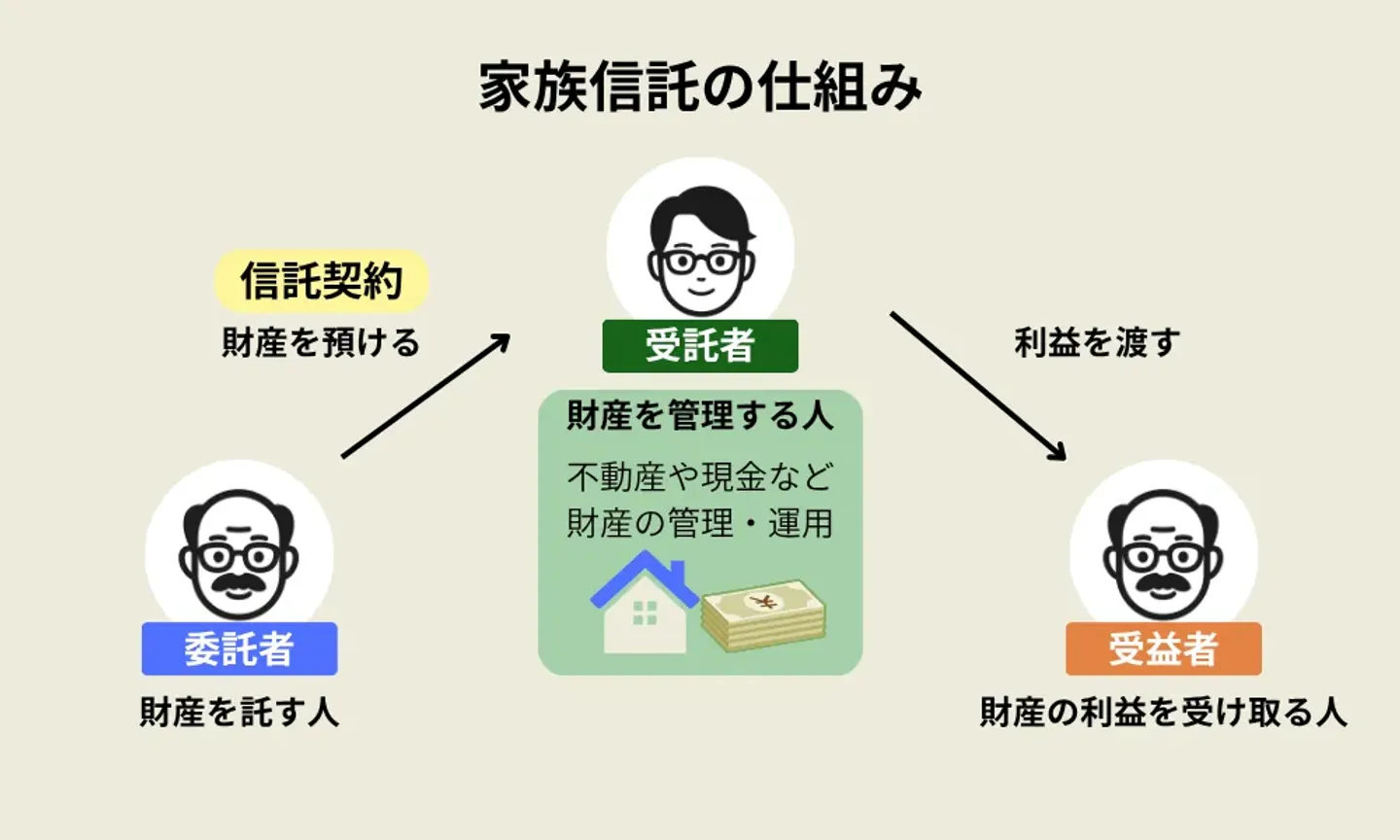

家族信託を活用する

将来の相続トラブルを避けるための仕組みとして、近年注目されているのが「家族信託」です。これは、自分の財産を信頼できる家族に託し、その家族(受託者)が管理・運用・処分を行う制度です。たとえば、不動産を所有する親が、自分の判断能力があるうちに子どもを受託者に指定すれば、親の意向に沿って不動産の活用や継承が進められます。

家族信託では、財産を託す人(委託者)、託されて管理する人(受託者)、そして利益を受ける人(受益者)を明確に定めることができます。これにより、相続時に兄弟間で不動産の分け方について争うリスクを軽減できるだけでなく、共有名義になることも避けられます。

一般的な遺言や生前贈与よりも柔軟な設計ができる点も家族信託の魅力です。制度の内容がやや複雑なため、活用する際は専門家に相談して設計・契約を行うのが安心です。

【相続時】兄弟で不動産を共有しないための対策

相続が発生した後、遺産の分け方をどう決めるかによって、不動産が共有名義になるかどうかが大きく左右されます。特に兄弟が複数人いる場合、何も決めずに相続すると不動産が自動的に共有状態となり、後々の管理や処分でトラブルが起こりやすくなります。

そこで相続時には、共有名義を避けるために以下のような対策を検討することが重要です。

相続時の選択次第で、兄弟間の関係性や今後の資産管理が大きく変わるため、慎重な判断が求められます。それぞれの方法について詳しく解説します。

遺産分割協議により共有を避ける

相続が発生すると、相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合う必要があります。これを「遺産分割協議」といい、全員の合意が前提となるため、必ず相続人全員の実印を押した遺産分割協議書と印鑑証明が必要です。

不動産が含まれる相続では、話し合いがまとまらないと自動的に共有名義となることが多く、後々の売却や管理でトラブルになりやすいため注意が必要です。協議の段階で「誰が不動産を相続するか」をしっかりと決めることが、共有を避ける最も現実的な方法といえるでしょう。

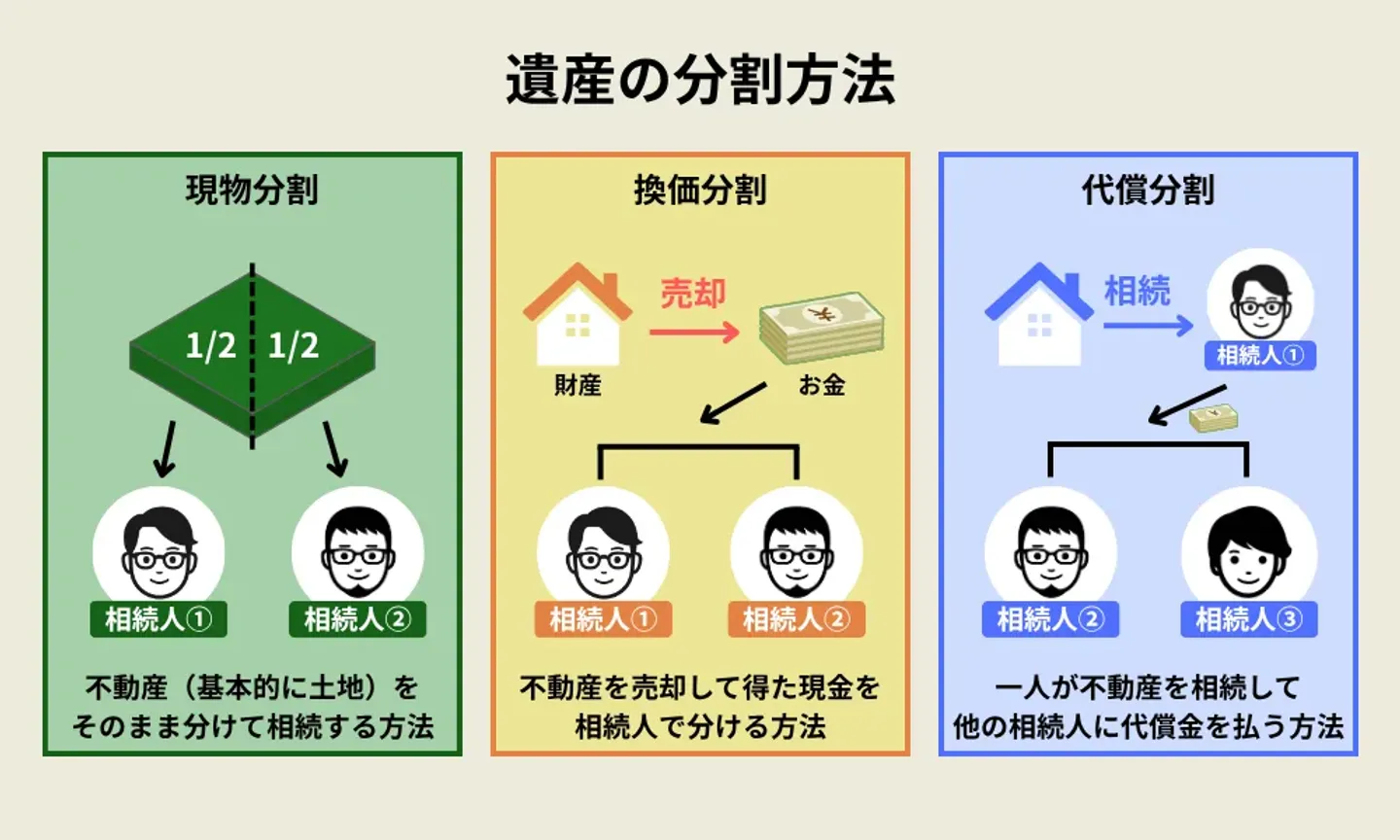

遺産分割には主に以下の3つの方法があります。

|

種類

|

詳細

|

|

現物分割

|

不動産などの現物をそのまま分けて相続する方法

|

|

価格賠償

|

一人が不動産を相続し、他の相続人に金銭で補償する方法

|

|

換価分割

|

不動産を売却し、得た現金を相続人で分ける方法

|

共有状態を避けたい場合には、現物分割や価格賠償、換価分割を柔軟に組み合わせて協議を進めるのが効果的です。

遺産分割協議で共有名義を避けるための相続の流れ

相続開始後に兄弟で不動産を共有しないようにするためには、遺産分割協議を適切な手順で進めることが大切です。以下は一般的な相続の流れです。

|

相続の流れ

|

概要

|

|

1.相続財産と法定相続人を決める

|

まずは亡くなった方(被相続人)の遺産内容と、誰が相続人に該当するかを明確にします。戸籍を取り寄せて相続人を確定し、不動産の登記事項証明書などで相続財産の内容を洗い出します。

|

|

2.相続人同士で遺産分割協議を実施する

|

相続人全員で、財産の分け方について話し合います。このときに誰が不動産を相続するかを明確に決めることで、共有名義を避けることが可能です。合意内容は「遺産分割協議書」にまとめ、全員の実印と印鑑証明書を添付します。

|

|

3.相続登記を行う

|

協議書に基づいて、不動産の名義を相続人の名義に変更します。共有状態を避けたい場合は、単独名義で登記を申請します。

|

|

4.申告と納付をする

|

相続税の申告が必要な場合は、相続開始から10か月以内に税務署へ申告・納付を行います。共有名義を避けた分割が完了していないと、特例の適用が受けられないこともあるため注意が必要です。

|

相続放棄をする

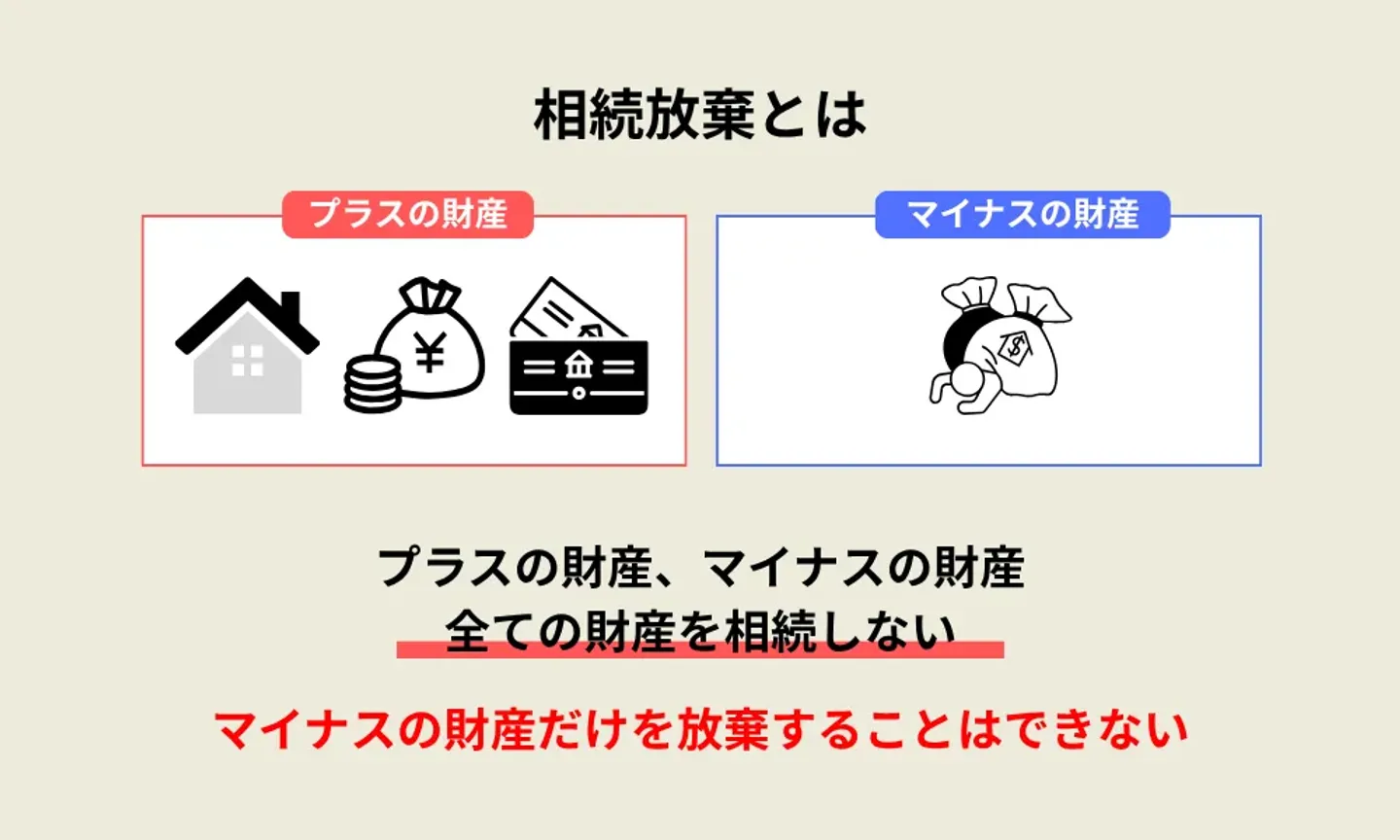

不動産を共有名義で相続したくない場合の選択肢の一つが「相続放棄」です。相続放棄をすれば、被相続人の遺産を一切引き継がないことになるため、不動産の共有持分を持つことも避けられます。兄弟間でのトラブルに巻き込まれたくない、物件の管理に関わりたくないといった理由で選ばれることがあります。

ただし注意すべきなのは、相続放棄をすると不動産だけでなく、預貯金や動産など他のプラスの財産も一切相続できなくなる点です。あくまで「全てを放棄する」手続きであり、都合の良い財産だけを選んで放棄・取得することはできません。

また、相続放棄には期限があり、原則として相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。慎重な判断が求められるため、共有名義を避けたいという理由だけで放棄を検討する際は、他の相続財産の内容や家族間の状況も含めて、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

【相続済】共有名義の状態を解消するための方法

すでに兄弟で不動産を共有名義で相続してしまった場合、今からでも解消できるのか?と悩む方も多いでしょう。共有名義のままでは不動産の活用や売却に大きな制約がかかるため、将来的なトラブルや資産の凍結を防ぐためにも、早めの対応が重要です。

ここでは、共有名義の状態を解消するためにとれる方法として、下記の5つをご紹介します。それぞれの特徴や注意点を理解し、自分たちに合った解決策を検討しましょう。

- 共有名義不動産を売却する

- 共有名義不動産を贈与する

- 不動産が土地のみの場合は分筆する

- 自己持分を放棄する

- 共有物分割訴訟をする

共有名義不動産を売却する

兄弟で共有名義となった不動産を解消する手段として、最も現実的かつ確実性の高い方法が売却です。不動産を売却して得た現金を分け合えば、物理的な分割が難しい土地や建物でも平等に相続財産を分けることができます。

売却方法には大きく分けて2つあり、1つは兄弟全員で協力して不動産全体を売却する方法、もう1つは自分の共有持分のみを単独で売却する方法です。それぞれの特徴と注意点について解説します。

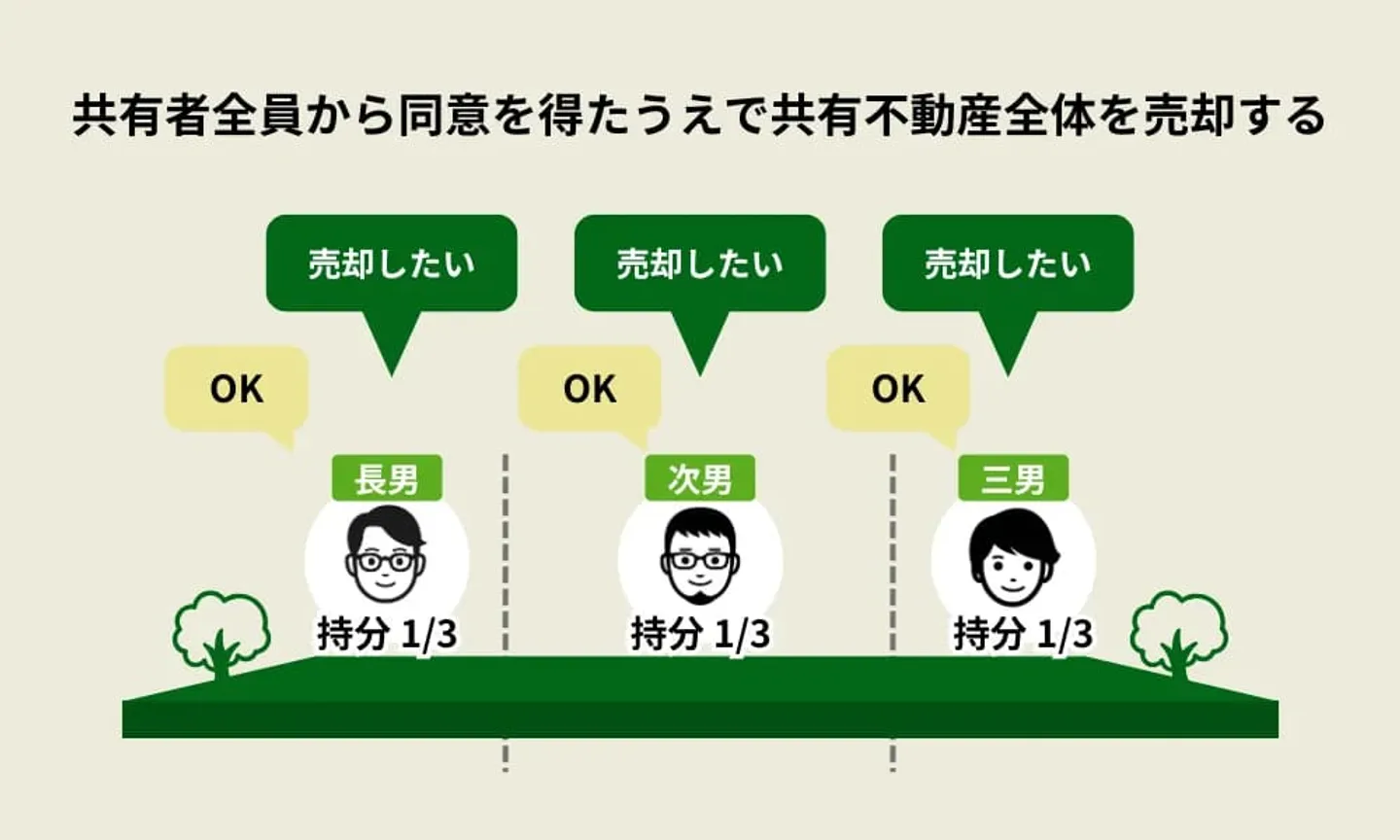

兄弟で協力し、共有名義不動産全体を売却する

共有状態の不動産を最もスムーズに解消できるのが、共有者全員で協力して不動産全体を第三者に売却する方法です。この場合、売却代金は共有持分の割合に応じて分配され、共有名義は解消されます。

ただし、共有者全員の売却への同意が不可欠であり、売買契約の締結や登記手続きにはそれぞれの印鑑証明書も必要となります。誰か一人でも反対すれば売却は成立しないため、事前にしっかりと話し合い、全員が納得したうえで進める必要があります。

また、物件の条件や市場動向によっては希望額で売却できないこともあるため、不動産会社による事前査定や売却戦略の検討も欠かせません。

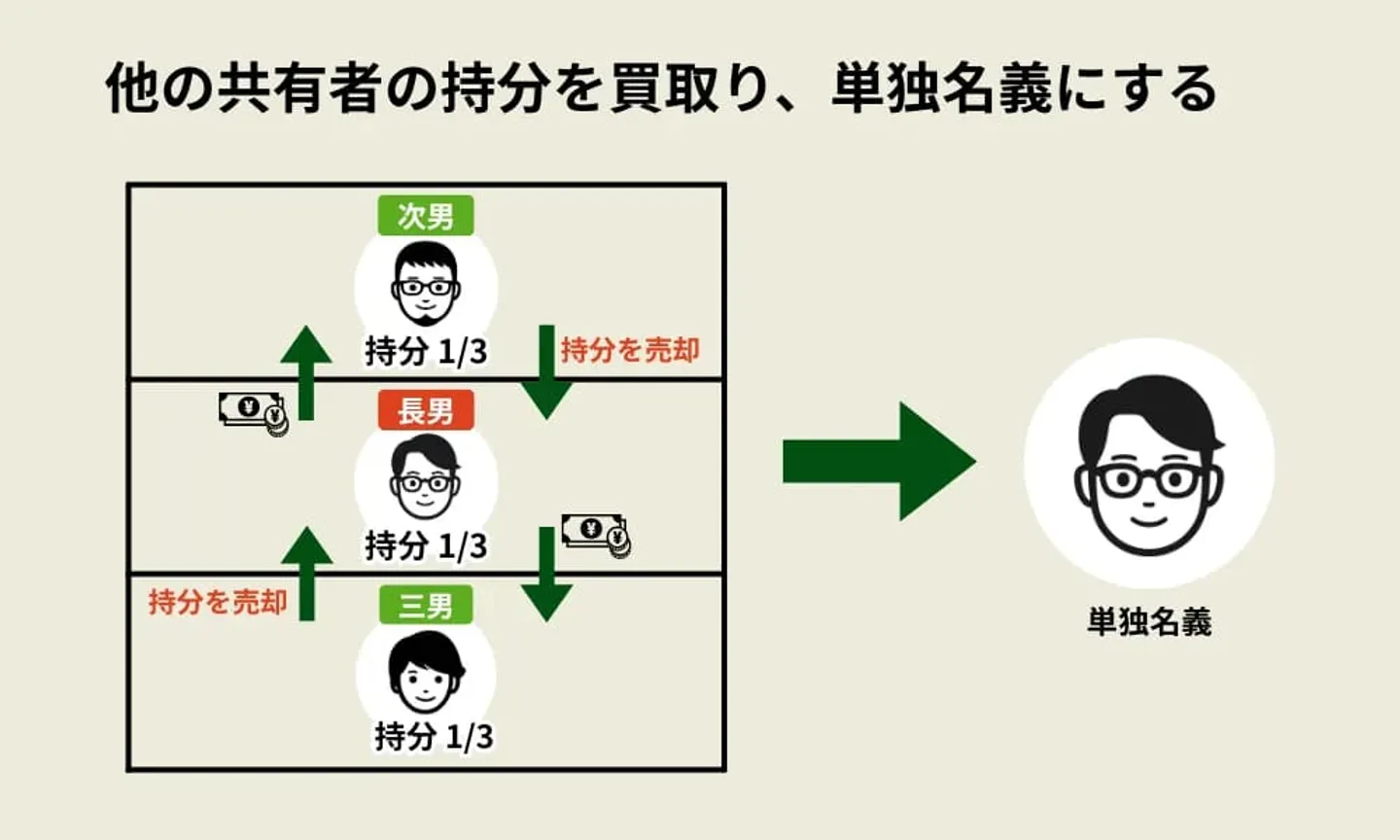

持分を兄弟間で売買する

兄弟のうち誰かが他の共有者の持分を買い取り、名義を一本化する方法です。共有名義を解消して単独所有にすれば、将来の売却や管理、担保設定などを自分の判断で行えるようになり、資産としての自由度が大きく広がります。

しかし、この方法は兄弟同士の関係が良好で協力し合える状態にある場合に特に向いており、買い取る側には一定の資金力が求められます。また、共有持分の取得には住宅ローンが使えないケースも多く、実際には現金での対応が前提となることが少なくありません。

また、兄弟間とはいえ、口約束のまま取引を進めるのは避けるべきです。不動産仲介業者に入ってもらい、価格の妥当性を確認したうえで、きちんと売買契約書を作成して条件を明確にしておくことが大切です。さらに、司法書士に登記手続きを依頼しておけば、手続き上の漏れやミスを防ぐことができます。

このように、親しい関係だからこそ、あいまいにせず専門家を介して進めることが、後々の金銭トラブルや権利関係のもつれを防ぐうえで重要です。

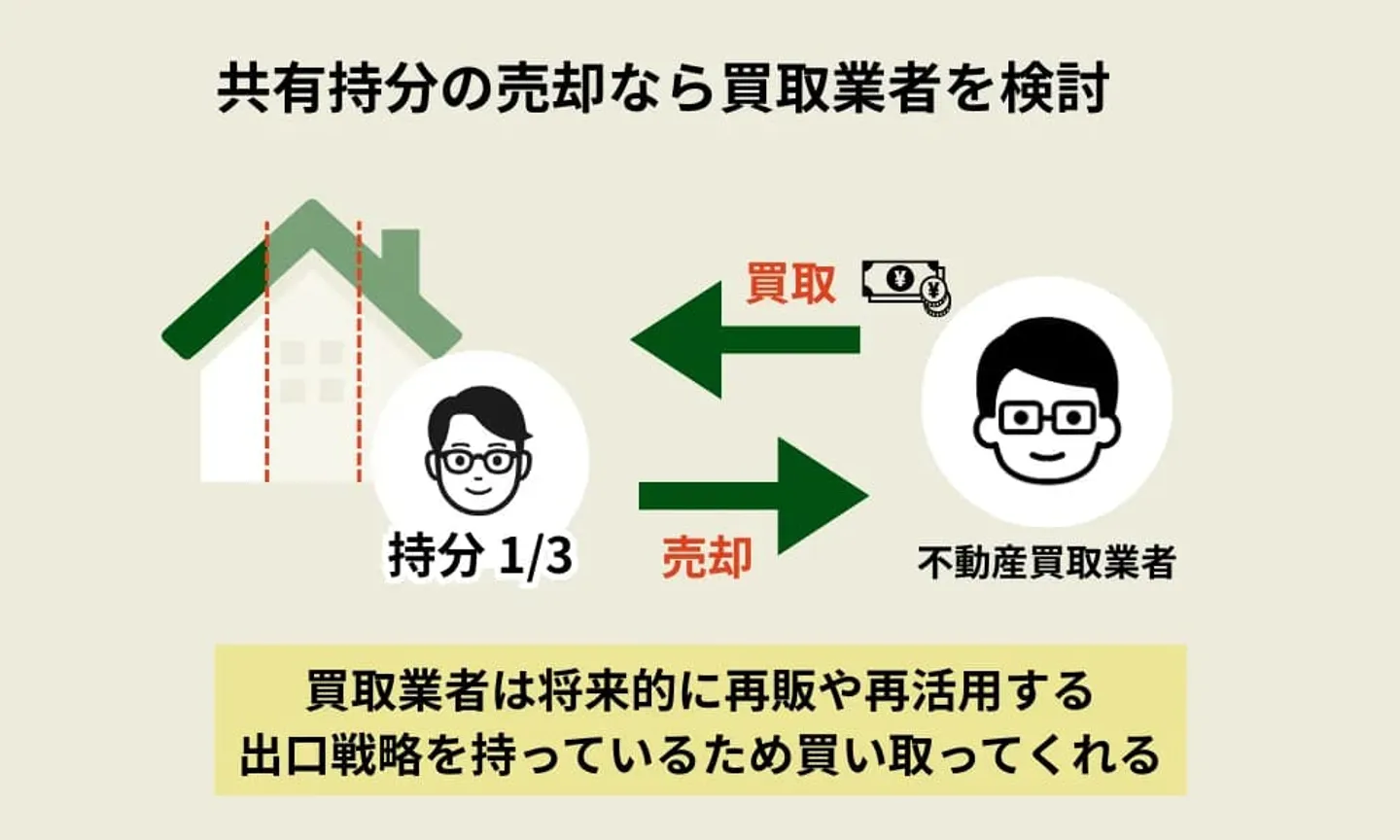

自己持分を第三者に売却する

全員での合意が難しい場合、自分の共有持分のみを第三者に売却するという選択肢もあります。共有持分は単独で取得しても、その不動産を自由に使えないことが多く、一般の個人には利用しづらいため市場での流通が基本的にありません。そのため、通常の不動産仲介業者では取り扱いを敬遠されやすく、売却自体が難しいケースが多いのです。

共有持分を売却したい場合は、共有持分専門の買取業者を利用するのが有効です。専門の買取業者であれば、共有不動産の扱いに慣れしており、独自のビジネスモデルに基づいて取引を行っています。具体的には、まず依頼者の共有持分を買い取り、その後、他の共有者の持分もまとめて取得することで単独所有に変え、転売や賃貸といった形で再活用します。この仕組みにより、個人では困難な共有名義の整理をスムーズに進めることができるのです。

業者に売却するメリットも多くあり、主なメリットは以下の通りです。

|

買取業者を利用するメリット

|

概要

|

|

現金化が早い

|

仲介市場での売却や共有者間での交渉よりスピーディーに売却可能です(売却まで最短即日~数週間)。

|

|

契約不適合責任の免責

|

業者との売買契約では、現況のままでの引き渡しが基本で、後からの瑕疵責任(損害賠償)を問われるリスクが抑えられます。

|

|

仲介手数料不要

|

通常の不動産売却(仲介)に必要な仲介手数料がかかりません。

|

|

現況で売却可能

|

リフォームや清掃などを行わずとも現状のまま取引でき、手間を大幅に軽減できます。

|

共有持分に悩む方にとって、専門業者への売却は、現実的で安全かつ迅速な解決策の一つといえるでしょう。

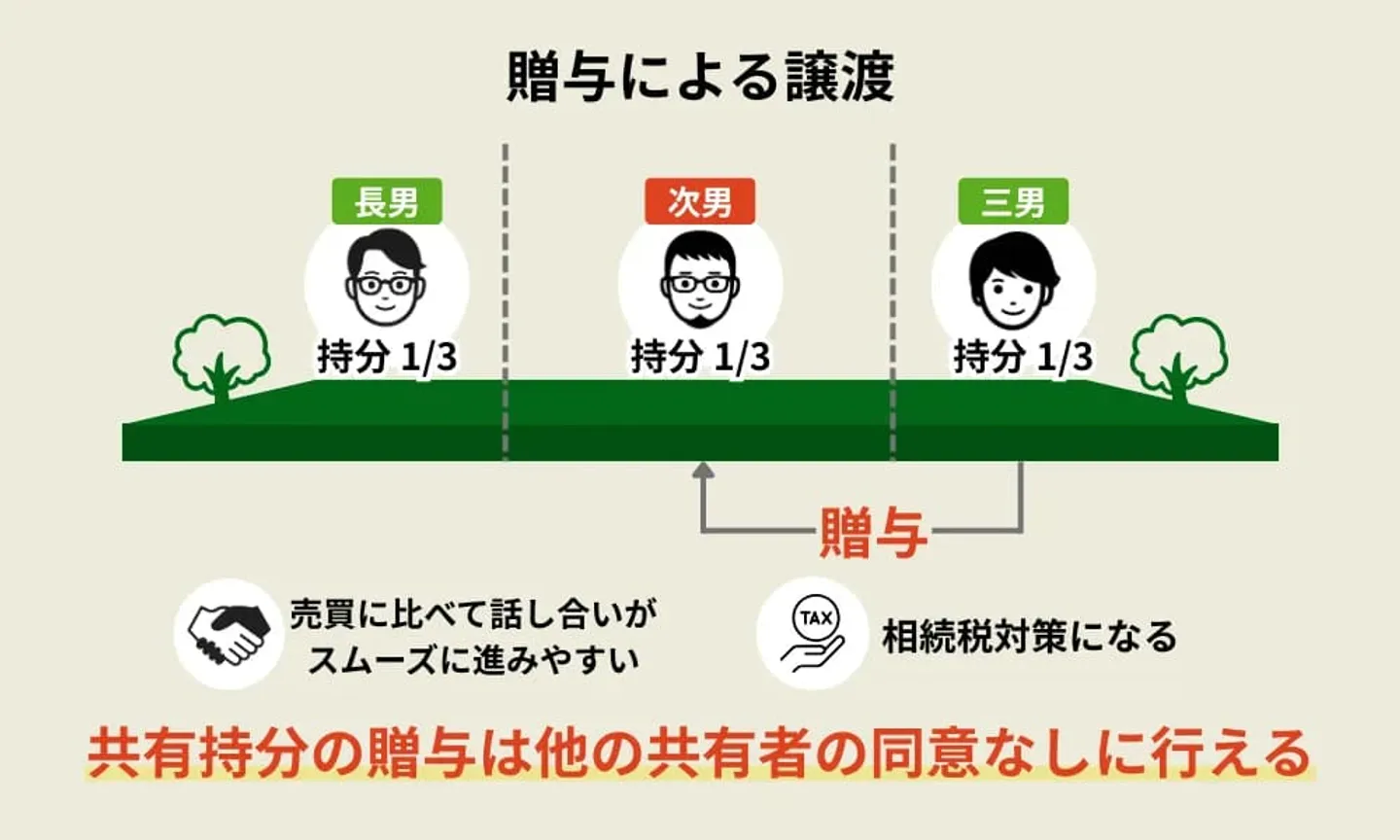

共有名義不動産を贈与する

共有名義を解消する方法の一つとして、贈与があります。たとえば兄弟間で自分の持分を他の共有者に贈与すれば、自分は不動産の所有者から外れ、受け取った兄弟が単独名義として管理できるようになります。これは、今後の不動産活用や売却をスムーズに進めるうえで有効な手段です。

また、贈与は兄弟間に限らず、第三者に対しても行うことが可能です。兄弟全員が合意すれば不動産全体を一括で第三者に贈与することもできますし、自分の持分のみを個別に贈与することもできます。

ただし、贈与には贈与税が発生する可能性がある点に注意が必要です。贈与を受けた人が年間110万円を超える価値の財産を受け取った場合、その超過分に対して税が課されます。贈与前には必ず、税理士などの専門家に相談し、税負担や名義変更の手続きについて確認しておくと安心です。

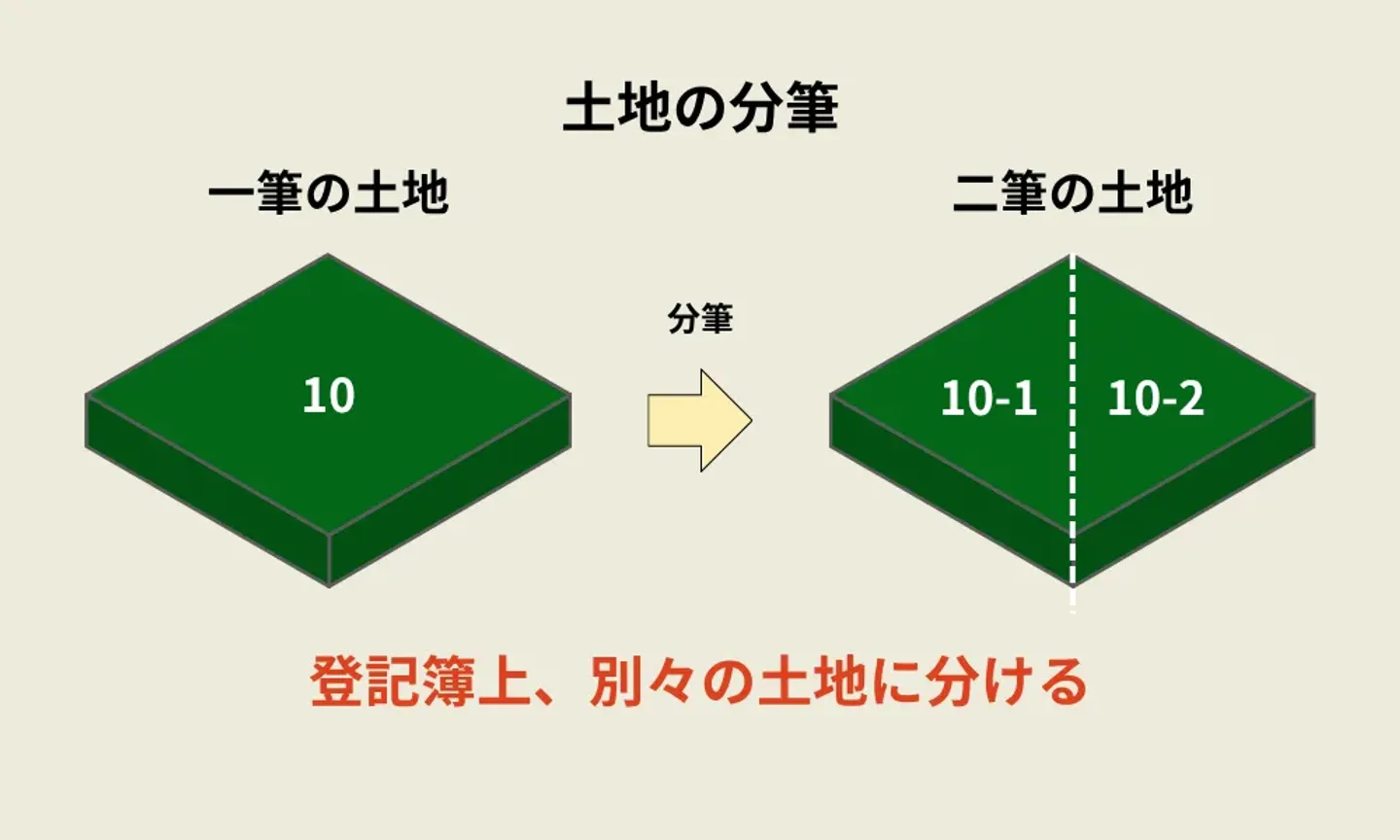

不動産が土地のみの場合は分筆する

相続した不動産が土地のみである場合、共有名義を解消する手段として分筆が選択肢の一つになります。分筆とは、1筆の土地を複数に分け、それぞれを独立した登記簿で管理できるようにする手続きです。これにより、共有ではなく各相続人が単独で所有する形になり、共有名義によるトラブルを防ぐことができます。

ただし、分筆にはいくつかの実務的なハードルがあります。たとえば、土地家屋調査士による測量や境界確定が必要であり、隣地所有者との立ち会いや協力も求められます。また、土地の形状や接道条件によっては法的に分筆できないケースもあるため、事前に専門家の確認が欠かせません。

さらに、登記費用や測量費といったコストも発生します。そのため、分筆を検討する際は、費用対効果や利用目的を明確にしたうえで判断することが重要です。

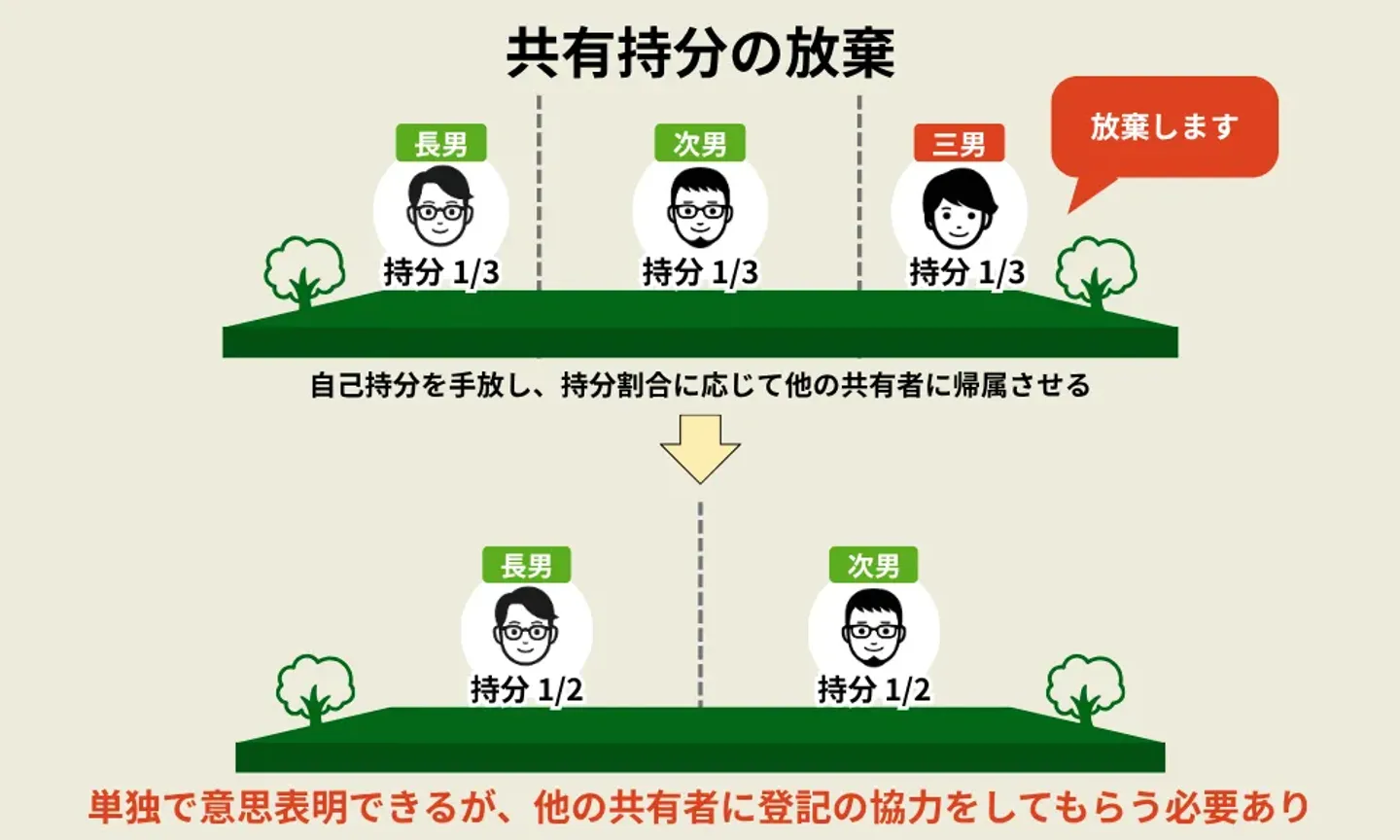

自己持分を放棄する

共有名義の不動産において、自分の持分を放棄することで共有関係を解消する方法があります。ただし、ここでいう「持分の放棄」とは、相続開始直後に行う「相続放棄」とは異なるため、混同しないよう注意が必要です。持分放棄は、すでに所有している不動産の持分について、その権利を手放す手続きのことを指します。

放棄された持分は、民法の規定により他の共有者に移転されます。つまり、放棄した人以外の共有者は、それぞれの持分割合に応じて持分が増えることになります。

放棄するには、登記手続きが必要であり、法務局に申請する必要があります。また、放棄によって贈与とみなされ、受け取った側に贈与税が課される可能性もあります。

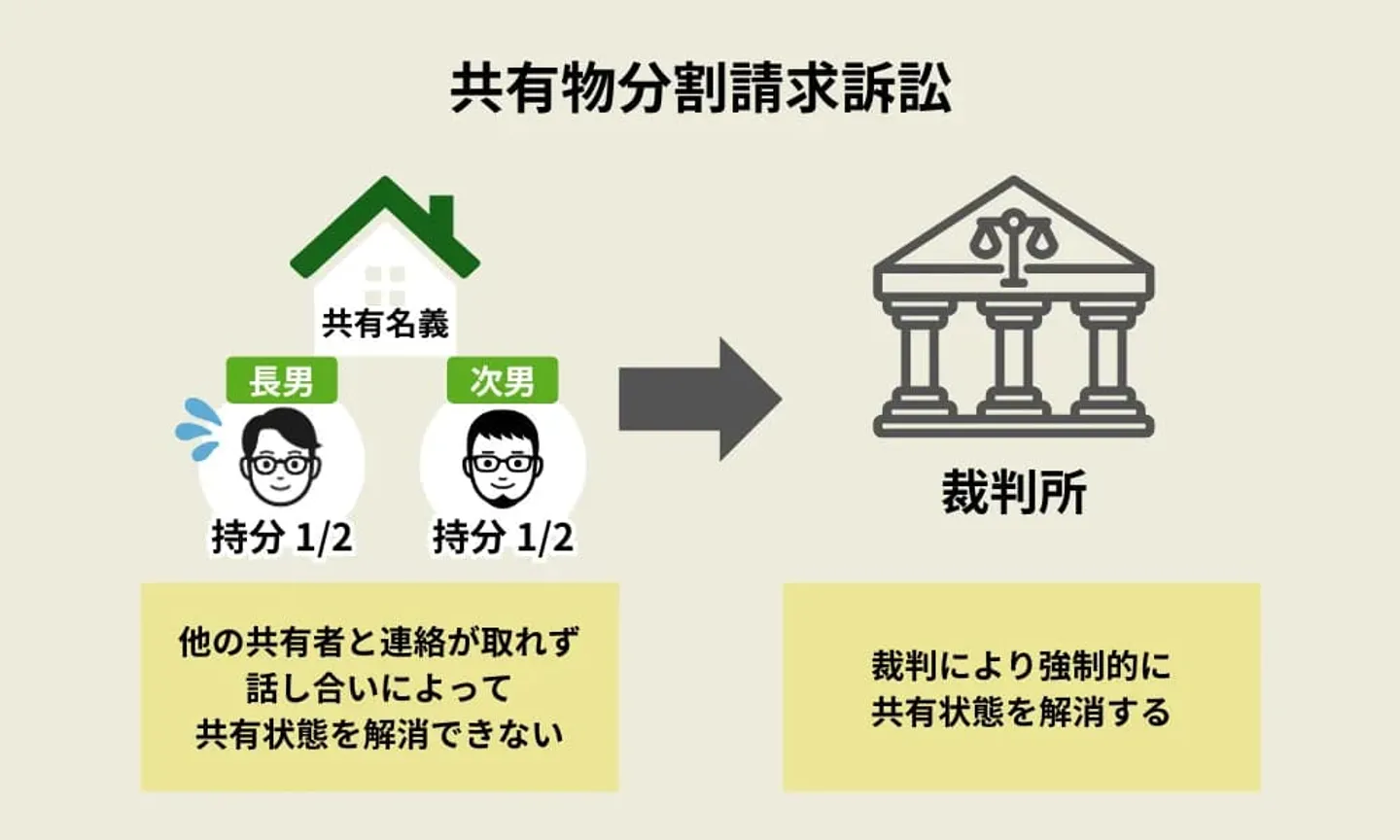

共有物分割訴訟をする

共有名義となっている不動産について、兄弟などの相続人間で話し合いができず、売却や分割が進まない場合は、最終手段として「共有物分割訴訟」を検討することがあります。

共有物分割訴訟では、裁判所が客観的な判断に基づいて、分割の方法を決定します。具体的には、物理的に分ける「現物分割」、共有者の一人が他の共有者に金銭で持分を買い取る「価格賠償」、不動産を売却して代金を分ける「換価分割」などの方法があります。

ただし、裁判所の判断が必ずしも自分の希望通りになるとは限らず、思わぬ形での分割になる可能性もあります。また、親族間で訴訟を行うことになるため、関係が悪化するおそれがある点にも注意が必要です。共有状態の解消として有効ではありますが、あくまでも話し合いで解決できなかった場合の選択肢のひとつとして考えるべきでしょう。

まとめ

共有名義の不動産は、相続後にトラブルを招くケースがよく聞かれます。兄弟姉妹など複数人で所有している場合、売却や管理、修繕の意思決定が合わず、物件の活用が進まない、あるいは関係が悪化することも少なくありません。

共有状態を解消する方法としては、贈与や売却、持分放棄、分筆、共有物分割訴訟などがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。いずれの方法をとるにしても、法的手続きや費用が伴うため、事前に十分な検討と準備が必要です。

また、感情的な対立を避けるためにも、できる限り冷静に話し合いを進めることが大切です。将来のトラブルを未然に防ぐためにも、共有状態を放置せず、早い段階で具体的な解決策を検討し、必要に応じて専門家の助言を受けながら対処していくことをおすすめします。