共有不動産はトラブルが起きやすい!その理由とは?

共有不動産とは、複数の人が1つの不動産を共同で所有している状態を指します。相続で兄弟姉妹が実家を共有したり、夫婦で住宅を共同購入したりするケースが代表的です。

しかし、この共有不動産は非常にトラブルが起きやすい性質を持っています。不動産全体を自分だけの判断で売却したり活用したりできず、共有者全員または過半数の同意が必要となるためです。また、維持管理や利用についての役割や費用負担が共有者間で曖昧になり、不公平感を生みやすいのも主なトラブルの原因と言えます。

ここでは、共有不動産で起きやすい具体的なトラブルと、その解決方法について詳しく解説していきます。

売却・貸出・建替えなど、ほとんどの行為に共有者の同意が必要となる

共有不動産の最大の特徴は、単独で意思決定できないことが多いという点です。通常の不動産であれば所有者が自由に売却や活用を決められますが、共有状態ではそうはいきません。

民法では、不動産に対する行為の内容によって必要な同意の範囲が異なります。たとえば民法第251条により、売却や建替えといった重大な変更は全共有者の承諾が不可欠です。一方、民法第252条により、賃貸契約やリフォームなどは持分の半数を超える同意があれば実行可能となっています。

また、雨漏り修理など建物を維持するための行為は、誰か1人の判断で進めることができます。

| 行為の種類 |

具体例 |

必要な同意 |

| 変更行為 |

不動産の売却、建物の解体・建替え、抵当権の設定 |

共有者全員の同意 |

| 軽微な変更行為 |

増改築、外壁や屋根の大規模修繕、通路のアスファルト舗装 |

共有持分の過半数の同意 |

| 管理行為 |

リフォーム、賃貸契約、宅地の整地 |

共有持分の過半数の同意 |

| 保存行為 |

建物の修繕、軽微なリフォーム、不法占拠者への明け渡し請求 |

共有者の合意は不要 |

問題となるのは、共有者それぞれが不動産に対して異なる考えを持っていることです。換金を希望する人もいれば、そのまま保有したい人もいます。自ら居住したい人もいれば、第三者に貸して収益を得たいと考える人もいます。

こうした意見の食い違いは、共有者の人数が増えるほど深刻化します。さらに、連絡が取りにくい共有者がいる場合には、合意形成そのものが事実上不可能になることもあります。その結果、誰も手をつけられないまま建物が老朽化したり、税金だけを支払い続ける状況に陥ったりするケースが後を絶ちません。

管理費や使用方法のルールが曖昧になりやすい

共有不動産における管理の問題は、費用負担や日常的な手入れについて明確な取り決めがないまま運用されている点にあります。

たとえば民法第253条により、各共有者が持分割合に応じて費用を負担すると定められています。しかし現実には、固定資産税の納付書は代表となる1人に送られてくるため、その人物が先に全額を支払い、後で他の共有者に分担を求めるという手順になります。

ところが、この請求に応じてもらえないというトラブルが頻発しています。先に支払った人は金銭的な持ち出しと催促の手間に悩まされるという人もいるでしょう。他方で請求される側は「本当に正しい金額なのか」という疑いを持ちやすく、双方の不信感が膨らんでいきます。

また、草取りや清掃、建物の見回りといった日々の手入れについては、法的なルールが存在しません。そのため、物件の近隣に暮らす共有者が負担を引き受け、遠方にいる共有者は何もしないという偏った状態が生じがちです。実際に作業をしている側からすれば「自分ばかりが苦労している」という不満が募り、関係悪化の原因となります。

さらに、使用方法に関しても問題は起こります。法律上は全ての共有者に利用する権利がありますが、実際には特定の共有者だけが住み続けたり、無断で他人に貸して賃料を受け取ったりするケースがあります。こうした状況では、利用できていない共有者が不公平感を抱き、対立が生まれやすくなるのです。

管理や利用についての明確な約束事がないまま時間が経過すると、小さな不満が積み重なり、最終的には法的な紛争にまで発展してしまうリスクが高まるでしょう。

共有不動産を所有することで生じやすいトラブル

ここでは、共有不動産を所有することで生じやすいトラブルの事例を紹介します。

なお、ご紹介する事例は、筆者が実際に対応した案件や、連携している不動産会社からいただいた事例をもとに、個人情報が特定されないよう配慮し一部内容を編集・加工したものです。

利用方法をめぐる対立(居住・貸出・建替えなど)

以下は、父親から相続した一戸建てを、長男と次男の兄弟2人で共有していたケースです。

長男は「親が残してくれた家だから自分が住み続けたい」と考えていましたが、次男は県外で生活しており「空けておくのはもったいない。賃貸に出して家賃収入を得るべきだ」と主張しました。

当初は「住むか貸すか」という話し合いでしたが、長男は「思い出の詰まった家を他人に貸したくない」と譲らず、次男は「活用しないのは財産の無駄遣いだ」と反発しました。さらに建物の老朽化が進んだことで、修繕や建替えの時期・方法についても意見が分かれ、話し合いのたびに対立が深まっていきました。

結局、どちらの提案も実現できないまま時間だけが過ぎ、建物は使われることもなく放置される状態となってしまいました。

兄弟姉妹で実家を共有する場合、居住を希望する人と活用を望む人との間で、不動産の利用方法をめぐる意見が食い違うことがよくあります。具体的には、自分で住むのか賃貸に出すのか、建替えやリフォームをいつどのように行うのかといった点で対立が生じます。

こうしたトラブルが起きやすい背景には、共有者それぞれの居住状況や生活環境の違い、不動産に対する思い入れの差、経済的な事情の相違などがあります。意見の対立が続くと、日常的な不動産の使い方や手入れにも影響が出てきます。たとえば、修繕や改築の判断が先送りされることで老朽化が進んだり、誰も使わないまま固定資産税だけを払い続けたりする状況に陥ることがあります。

法律上、共有不動産は民法で「共有物」として扱われ、売却や建替えといった大きな変更には共有者全員の同意が必要です。賃貸契約やリフォームなどの管理行為には、持分の過半数の同意が求められます。このため、意見の違いが大きい場合には、日常生活の中で心理的な負担や小さな衝突が生じやすくなるのです。

このような状況を避けるには、共有者同士で定期的に話し合いの場を設け、不動産をどう活用するのか、手入れはいつ誰が行うのかをあらかじめ確認しておくことが有効です。また、意見がまとまらない場合は弁護士などの専門家に相談し、調整のサポートを受けることで、対立や心理的な負担をある程度軽減できます。

管理費や固定資産税などの費用負担をめぐるトラブル

兄弟で実家を共有しており、実家に住んでいる弟が水道光熱費や小規模な修繕費を負担していました。しかし、固定資産税や大規模な修繕費用については、兄も実家を利用することが度々あることから、遠方に住む兄も分担することになっていました。

ところが兄は「自分は住んでいないのに費用を負担するのは不公平だ」と考え、弟からの請求に応じようとしませんでした。弟は「実家の持分があるのだから当然負担すべきだ」と主張し、意見が対立しました。

結果として、固定資産税や修繕費の負担をめぐって何度も小さな衝突が発生し、兄弟間で気まずい雰囲気が続くことになりました。

兄弟姉妹で実家を共有する場合、固定資産税や修繕費、管理費などの負担をめぐって意見が分かれることがよくあります。居住している人が日常の水道光熱費や小規模な修繕費を負担していても、遠方に住む共有者が固定資産税や大規模な修繕費の分担に消極的だと、負担の不均衡からトラブルが生じやすくなります。

こうしたトラブルの背景には、居住者と非居住者の収入や生活状況の違い、不動産の維持費が高額であること、費用負担のルールが事前に明確でないことなどがあります。その結果、兄弟姉妹間で金銭面での小さな衝突や、気まずい雰囲気が続くことも少なくありません。

法律上、固定資産税や修繕費の負担については民法で共有者間の分担が原則とされていますが、具体的な割合や支払い方法は話し合いに委ねられます。そのため、ルールを決めていない場合は、日常のやり取りの中でトラブルが発生しやすくなる傾向があります。

このような状況を避けるには、共有者全員で費用負担の割合や支払い方法を具体的に決めておくことが有効です。たとえば、大規模修繕や固定資産税は折半するのか、毎月一定額を積み立てておくのかを話し合って取り決めることで、負担の不均衡や誤解を防ぎやすくなります。

また、遠方の共有者が支払いに消極的な場合には、費用が発生したときに電話やメールで連絡し確認したり、取り決めを文書で残すことで、後からのトラブルを避けることができます。

他の共有者が無断で使用・賃貸してしまうケース

以下は離婚した夫婦が住宅を共有名義のまま残しており、妻と子どもがそのまま住み続けていたケースです。

夫は「自分は使っていないのだから、持分割合に応じた家賃相当分を支払ってほしい」と要求しましたが、妻は「子どもと一緒に暮らしているのに家賃を払うのは不合理だ」と拒否しました。話し合いは平行線をたどり、最終的には調停に持ち込まれることになりました。

このように、一方だけが不動産を使い続ける状況では、使用していない共有者が不公平感を抱き、金銭的な補償を求めるトラブルに発展しやすくなります。

こうしたトラブルが起きやすい背景には、離婚後に共有名義のまま放置したケース、相続で実家を共有したものの一部の相続人だけが住み続けるケース、親子で共有している不動産を親が独占使用するケースなどがあります。使用していない共有者からすれば、自分も権利を持っているのに利益を得られない状況に不満が募ります。

法律上は、独占使用している共有者に対して「不当利得返還請求」を行い、使用料相当額を請求することができます。ただし、共有者同士の場合、強制的に明け渡しを求める「明け渡し請求」は認められにくいのが実情です。民法249条で共有者には使用する権利があると定められているため、独占使用であっても法的には「使用」の範囲とみなされる可能性があるためです。

それでも解決が難しい場合は、裁判で「共有物分割請求」を行い、不動産を売却して現金で分けるなどの方法で清算することも可能です。ただし、共有者が親族や兄弟姉妹の場合、感情的な対立が深まりやすく、家族関係が悪化するリスクもあります。

こうした状況を避けるには、不動産を共有名義にする前に、誰がどのように使うのか、使用料は発生するのかといった点を明確にしておくことが重要です。また、離婚時や相続時には、できるだけ共有名義を避け、単独名義にする、売却して現金で分けるなどの選択肢を検討することをおすすめします。

利用方法や費用負担は予め決めておき書面化することが大切

共有不動産のトラブルを防ぐためには、利用方法や費用負担について事前に共有者全員で話し合い、決めた内容を書面に残しておくことが非常に重要です。

口約束だけでは、後から「言った・言わない」の争いになりやすく、時間が経つにつれて記憶も曖昧になります。書面に残しておけば、トラブルが発生した際にも客観的な証拠として機能し、無用な対立を避けることができます。

具体的には、以下のような項目を取り決めておくと良いでしょう。

| 取り決め項目 |

具体的な内容 |

| 不動産の利用方法 |

誰が住むのか、賃貸に出すのか、空き家として管理するのか |

| 家賃収入の分配 |

賃貸に出す場合、家賃をどの割合で分けるのか、管理業務を担う人への配慮はどうするのか |

| 固定資産税の負担 |

誰がいくら負担するのか、立て替えた場合の精算方法はどうするのか |

| 修繕費の負担 |

日常的な修繕と大規模修繕で負担方法を分けるのか、事前の同意が必要な金額の基準はあるのか |

| 日常管理の分担 |

草刈りや清掃、見回りなどを誰が行うのか、遠方の共有者はどのように関わるのか |

| 将来の方針 |

いつまで共有状態を続けるのか、売却や単独名義への変更を検討するタイミングはいつか |

特に有効なのは、取り決めた内容を「公正証書」として作成することです。

公正証書は公証役場で作成できる法的効力のある文書で、単なる覚書よりも強い証明力を持ちます。作成には費用がかかりますが、トラブルの抑止力として機能するため、長期的に見れば有益な投資といえるでしょう。

また、定期的に共有者同士で話し合いの場を設け、取り決めた内容が実情に合っているか確認することも重要になります。これはライフスタイルの変化や経済状況の変動によって、当初の取り決めが適さなくなることもあるためです。柔軟に見直しを行いながら、共有者全員が納得できる運用を続けていくことが、トラブル防止のカギとなります。

共有不動産の売却に関するトラブル

ここでは、共有不動産の売却に関するトラブルの事例を紹介します。

一部の共有者が不動産全体の売却に反対して進まない

父親が亡くなった後に残された実家を、兄弟2人で共有していたケースです。

兄は「老朽化も進んでいるし、売却して現金化して平等に分けたい」と主張しましたが、弟は「思い出が詰まった家だから手放したくない。将来子どもが使うかもしれない」と反対しました。

不動産を売却するには共有者全員の同意が必要なため、話し合いは平行線のままでした。結果、数年間も売却できず、固定資産税や維持費だけがかかり続け、兄弟間の関係も悪化してしまいました。

相続で不動産を共有すると、「売却して現金化したい人」と「不動産として残したい人」の思いが対立しやすく、解決が長引くケースが少なくありません。

不動産を売却するには共有者全員の同意が必要です。1人でも反対すれば、老朽化が進んでいても、固定資産税の負担が重くても売却できません。話し合いが平行線をたどるうちに、維持費ばかりがかさみ、共有者間の関係も悪化していきます。

売却を希望する側は「管理の手間や費用から解放されたい」「公平に現金で分けたい」と考える一方、反対する側は「先祖代々の土地を守りたい」「将来家族が使うかもしれない」といった理由で保有を望みます。

また、売却に反対している共有者自身も、明確な活用計画があるわけではなく、単に「売りたくない」という感情的な理由で反対していることもあります。その場合、時間が経過しても状況は変わらず、不動産は放置されたまま老朽化が進んでいきます。

このような事態を防ぐには、相続の段階で「誰が不動産を引き継ぐか」を決め、できるだけ共有名義にしないことが大切です。不動産の価値が高く不公平に感じられる場合は、不動産を取得した人が他の相続人に代償金を支払うことで公平さを保てます。

既に共有状態になっている場合でも、以下のような方法で解決を図ることができます。

| 解決方法 |

内容 |

| 共有者同士で持分を売買する |

売却を希望する人が自分の持分を、残したい人に売却して単独名義にまとめる |

| 共有持分だけを第三者に売却する |

不動産買取業者に自分の持分だけを売却して共有関係から離脱する |

| 共有物分割請求訴訟を起こす |

話し合いでまとまらない場合、裁判所に共有状態の解消を求める |

特に共有物分割請求訴訟では、裁判所の判断により強制的に不動産を売却して現金で分ける「換価分割」が命じられることもあります。ただし、訴訟には時間と費用がかかるため、まずは共有者同士での話し合いや、専門家を交えた調整を試みることをおすすめします。

不動産全体を売却したいが共有者が意思決定できない(認知症・未成年・音信不通など)

共有不動産を売却しようとしても、共有者の一部が認知症で判断能力を失っていたり、未成年だったり、音信不通で連絡が取れなかったりする場合、売却手続きを進めることができません。

不動産の売却には共有者全員の同意が必要ですが、意思決定できない共有者がいる場合、その人の代わりに法的な手続きを行う必要があります。具体的には、認知症の場合は成年後見制度の利用、未成年の場合は法定代理人の選任、音信不通の場合は不在者財産管理人の選任などの手続きが求められます。

こうした状況が生じる背景には、相続時に共有者の状態を十分に確認せずに名義変更を行ってしまったケース、長期間放置していた間に共有者の認知機能が低下したケース、疎遠になった親族と共有状態になっているケースなどがあります。

これらの法的手続きには時間と費用がかかるため、不動産の売却が大幅に遅れたり、手続き費用が売却益を圧迫したりすることもあります。また、成年後見人が選任されても、必ずしも売却に同意するとは限らないため、結局売却できないという事態も起こり得ます。

このような状況を避けるには、相続時に共有者の状態を確認し、意思決定が困難な人がいる場合は早めに法的措置を講じておくことが重要です。また、将来的に意思決定能力が低下する可能性がある高齢の共有者がいる場合は、早めに不動産の処分方針を話し合い、共有状態を解消しておくことをおすすめします。

共有者の認知症が進行している場合は成年後見制度を利用する

共有者の1人が認知症などで判断能力を失っている場合、成年後見制度を利用して成年後見人を選任し、その後見人が本人に代わって売却の意思表示を行う必要があります。

成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人を保護するための制度です。家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任されると、その後見人が本人の財産管理や契約行為を代理で行うことができるようになります。

ただし、成年後見制度にはいくつかの注意点があります。まず、後見人は必ずしも家族が選任されるとは限りません。家庭裁判所が適切と判断すれば、弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選ばれることもあります。その場合、後見人への報酬が毎月発生し、本人が亡くなるまで支払い続ける必要があります。

また、後見人が選任されたからといって、必ずしも不動産の売却が認められるわけではありません。後見人は本人の利益を最優先に判断するため、売却が本人にとって不利益だと判断されれば、売却に同意しないこともあります。特に、本人が現在その不動産に居住している場合や、売却によって生活環境が大きく変わる場合は、売却が認められにくい傾向があります。

成年後見制度の申し立てには、以下のような手続きが必要です。

- 家庭裁判所への申し立て

- 医師の診断書(判断能力に関する鑑定)の取得

- 本人の戸籍謄本、住民票、財産目録などの提出

- 申し立て費用(数千円)と鑑定費用(5万円~10万円程度)の負担

申し立てから後見人の選任まで、通常2~4ヶ月程度かかります。そのため、不動産の売却を急いでいる場合でも、すぐには手続きを進められない点に注意が必要です。

共有者が未成年の場合は代理人を立てる

共有者の中に未成年者がいる場合、未成年者は単独で法律行為を行うことができないため、親権者が法定代理人として売却の意思表示を行う必要があります。

通常、親権者が法定代理人となりますが、不動産の売却において注意すべき点があります。それは、親権者自身も共有者の1人である場合です。たとえば、母親と未成年の子どもで不動産を共有しているケースでは、母親が自分の利益と子どもの利益を代理することになり、「利益相反」に該当します。

利益相反とは、代理人が自分の利益と本人の利益が対立する行為を行うことを指します。この場合、親権者は子どもの代理人として売却の意思表示をすることができません。

利益相反に該当する場合は、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。特別代理人は、その取引に限って未成年者の代理人となる人物で、通常は親族や弁護士などが選任されます。

特別代理人の選任には、以下のような手続きが必要です。

- 家庭裁判所への申し立て

- 未成年者と親権者の戸籍謄本の提出

- 不動産の登記事項証明書や売買契約書案などの提出

- 申し立て費用(数百円~千円程度)

申し立てから選任まで、通常1~2ヶ月程度かかります。特別代理人が選任されれば、その代理人が未成年者に代わって売却の意思表示を行い、手続きを進めることができます。

なお、未成年者が18歳以上で結婚している場合や、未成年者が成人に達した場合は、本人が単独で意思表示を行うことができるため、これらの手続きは不要です。

共有者が所在不明の場合は所在等不明共有者の持分取得制度・譲渡制度を利用する

共有者の一部が長年音信不通で所在が分からない場合、2023年4月に施行された「所在等不明共有者の持分取得制度」または「所在等不明共有者の持分譲渡制度」を利用することで、不動産の売却や活用が可能になります。

従来は、所在不明の共有者がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要がありました。しかし、この手続きには時間と費用がかかり、管理人への報酬も継続的に発生するため、現実的には利用しにくいという問題がありました。

新しく導入された制度では、以下の2つの方法から選択できます。

1. 所在等不明共有者の持分取得制度

この制度は、所在不明の共有者の持分を、他の共有者が取得する方法です。地方裁判所に申し立てを行い、裁判所が公告などの手続きを経て許可を出すと、所在不明者の持分を取得できます。

ただし、持分を取得するには「時価相当額」を供託する必要があります。たとえば、不動産全体の価値が2,000万円で、所在不明者の持分が1/4の場合、500万円を供託しなければなりません。この金額は所在不明者が現れた場合に受け取ることができるよう、法務局に預けられます。

2. 所在等不明共有者の持分譲渡制度

この制度は、所在不明の共有者の持分を含めて、不動産全体を第三者に売却する方法です。地方裁判所に申し立てを行い、裁判所の許可を得ることで、所在不明者の持分も含めた売却が可能になります。

売却代金のうち、所在不明者の持分に相当する金額は供託され、所在不明者が現れた場合に受け取ることができます。この方法であれば、不動産全体を市場価格で売却できるため、持分取得制度よりも経済的な負担が少なくなる可能性があります。

これらの制度を利用するには、以下のような要件を満たす必要があります。

- 共有者が1年以上所在不明であること

- 住民票の調査や戸籍の附票の確認などを行っても所在が判明しないこと

- 公告期間(6ヶ月間)中に所在不明者から異議が出ないこと

申し立てから許可まで、通常6ヶ月~1年程度かかります。手続きには弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。

共有者が海外在住の場合は委任状を作成する

共有者の一部が海外に在住している場合でも、不動産の売却は可能です。ただし、海外在住者が日本に戻って手続きに立ち会うことが難しい場合は、委任状を作成して代理人に手続きを任せる方法が一般的です。

不動産の売却手続きでは、売買契約の締結や登記申請など、共有者全員の意思表示が必要な場面があります。海外在住の共有者が帰国できない場合、以下のような対応が必要になります。

1. 委任状の作成

海外在住の共有者は、日本にいる親族や弁護士などを代理人として指定し、委任状を作成します。委任状には、不動産の売却に関する一切の権限を委任する旨を明記します。

2. 在外公館での証明手続き

海外で作成した委任状は、日本の在外公館(大使館や総領事館)で「署名証明」または「公証」を受ける必要があります。これは、委任状が本人の意思に基づいて作成されたことを公的に証明するための手続きです。

署名証明には、以下の2つの方式があります。

- 貼付型:在外公館が発行する証明書を委任状に貼り付ける方式

- 単独型:委任状と証明書を別々に発行する方式

不動産登記の手続きでは、通常「貼付型」が求められます。

3. サイン証明書または印鑑証明書に代わる書類

日本国内で不動産を売却する場合、通常は印鑑証明書が必要ですが、海外在住者は日本の印鑑証明書を取得できません。そのため、在外公館で発行される「署名証明書」が印鑑証明書の代わりとして使用されます。

4. 本人確認書類

海外在住者のパスポートのコピーなど、本人確認ができる書類も併せて用意する必要があります。

これらの書類を揃えれば、代理人が海外在住の共有者に代わって売買契約や登記手続きを進めることができます。ただし、委任状の内容や必要書類は取引の内容によって異なる場合があるため、事前に司法書士や不動産会社に確認しておくことをおすすめします。

また、オンライン会議システムを活用して、海外在住の共有者が契約に立ち会う方法も増えています。不動産会社や司法書士によっては、ZoomやSkypeなどを使った本人確認や意思確認を行い、手続きを進めることも可能です。この場合、委任状を作成する手間を省けるため、より円滑に売却を進められます。

共有持分を第三者に勝手に売却されてしまう

以下は、兄弟3人で実家を共有していたケースです。

次男は遠方に住んでおり、実家の管理にほとんど関わっていませんでした。固定資産税の負担や今後の維持管理について悩んでいた次男は、「自分の持分だけでも手放したい」と考えるようになりました。

ある日、長男と三男に何の相談もなく、次男は共有持分専門の買取業者に自分の持分を売却してしまいました。長男と三男が知ったのは、業者から「持分を買い取らせていただきました。今後について話し合いたい」という連絡が来たときでした。

その後、業者から「不動産全体を買い取りたい」といった連絡が来るようになり、対応に追われることになりました。長男と三男は「まさか勝手に売るとは思わなかった」とショックを受け、兄弟の関係にも亀裂が入ってしまいました。

共有不動産では、民法第206条により、各共有者が自分の持分だけであれば、他の共有者の同意なく自由に売却できます。そのため、ある日突然、見知らぬ第三者が共有者になってしまうケースがあります。

また民法第251条により不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要ですが、自分の持分だけの売却には他の共有者の同意は不要です。他の共有者が止めることはできません。

ただ持分を購入するのは、多くの場合「共有持分専門の買取業者」です。こうした業者は持分を買い取った後、以下のような方法で利益を得ようとします。

- 不動産全体の買取を持ちかける

- 共有物分割請求訴訟を起こして強制的に売却する

- 持分に応じた使用料を請求する

業者が共有者になると、頻繁に買取や売却の連絡が来たり、法的な請求を受けたりして、精神的な負担が大きくなることがあります。特に、共有物分割請求訴訟を起こされた場合、裁判所の判断により不動産全体が強制的に売却される可能性もあります。

このようなトラブルを避けるには、以下のような対策が考えられます。

1. 事前に持分売却について話し合っておく

共有者間で「持分を売却する場合は、まず他の共有者に声をかける」といったルールを決めておくことで、突然第三者が入ってくるリスクを減らせます。

2. 共有者間で持分を買い取る

もし共有者の誰かが持分を手放したいと考えている場合、他の共有者が買い取ることで、外部の第三者が入ってくることを防げます。

3. 早めに共有状態を解消する

共有状態を続けることでトラブルのリスクが高まるため、不動産全体を売却したり、誰か1人の単独名義にしたりして、早めに共有関係を解消することをおすすめします。

既に第三者に持分を売却されてしまった場合は、弁護士などの専門家に相談し、業者との交渉や法的対応について助言を受けることが重要です。

売却先や価格をめぐって意見が対立する

以下は、兄弟で相続した土地の売却を進めることになったケースです。

兄は「知り合いの不動産業者に相談したところ、3,000万円で買い取ると言われた。すぐに現金化できるし、手続きも簡単だからここに売ろう」と提案しました。兄は住宅ローンの返済に追われており、早く現金を手にしたいという事情がありました。

しかし弟は「ちょっと待ってほしい。インターネットで周辺の相場を調べたら、3,500万円くらいで売れるはずだ。もっと高く買ってくれる業者を探すべきだ」と反対しました。弟としては、少しでも高く売って相続税の支払いに充てたいと考えていたのです。

兄は「そんなことを言っていたら、いつまで経っても売れない。今の提案で十分だ」と主張し、弟は「500万円も差があるのに妥協できるわけがない。もっと査定を取るべきだ」と譲りませんでした。

売却先や価格について意見がまとまらず、話し合いが長引いた結果、方針が決まらないまま時間だけが経ってしまいました。その間に市場の状況も変わり、結局売却のタイミングを逃してしまいました。

共有不動産を売却する際、「どこに売るか」「いくらで売るか」をめぐって共有者間で意見が対立することがよくあります。

不動産の売却価格は、不動産会社によって査定額や売却までのスピードが異なります。共有者によって「早く現金化したい」「少しでも高く売りたい」といった優先順位が異なるため、売却方法や価格で意見が割れやすくなります。

意見の対立が続くと、売却のタイミングを逃したり、好条件の買主候補を失ったりするリスクがあります。また、話し合いが長引くほど、固定資産税や維持費がかさみ、共有者間の関係も悪化していきます。

法律上、不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要です。そのため、1人でも反対すれば売却を進めることはできません。価格交渉や売却先の選定についても、共有者全員が納得できる形で進める必要があります。

複数社に見積もりを取り売却先や価格を決める

売却先や価格をめぐる対立を避けるには、複数の不動産会社に査定を依頼し、客観的なデータをもとに共有者全員で判断することが重要です。

1社だけの査定では、その金額が適正かどうか判断できません。また、特定の共有者だけが業者とやり取りをしていると、他の共有者から「本当にその価格が妥当なのか」「もっと高く売れるのではないか」といった疑念を持たれやすくなります。

複数社に査定を依頼することで、以下のようなメリットがあります。

- 不動産の適正な相場価格を把握できる

- 各社の査定根拠や販売戦略を比較できる

- 共有者全員が納得しやすい客観的な判断材料が得られる

- より良い条件を提示する業者を選べる

査定を依頼する際のポイント

査定は最低でも3社以上に依頼することをおすすめします。査定額だけでなく、以下のような点も比較検討しましょう。

| 比較検討のポイント |

確認内容 |

| 査定の根拠 |

なぜその価格になるのか、周辺の取引事例などを示してくれるか |

| 売却方法 |

仲介で一般の買主を探すのか、業者が直接買い取るのか |

| 売却期間 |

どのくらいの期間で売却できる見込みか |

| 手数料や諸費用 |

仲介手数料や測量費用など、必要な費用の総額はいくらか |

| 担当者の対応 |

説明が丁寧で信頼できるか、共有不動産の取扱い実績があるか |

査定結果は共有者全員に共有し、各社の査定書や提案内容をコピーして配布したり、オンラインで共有したりして、誰もが同じ情報をもとに判断できるようにしましょう。その上で、共有者全員が参加する話し合いの場を設け、どの業者に依頼するか、どの価格を目標にするかを決めていきます。

意見がまとまらない場合は、第三者の専門家に相談したり、期限や基準を設けたりすることで、円滑な売却につなげることができます。

買取業者との交渉や契約条件をめぐるトラブル

以下は、兄弟で共有していた実家を売却することになり、ある買取業者に査定を依頼したケースです。

業者は「この地域の不動産には詳しいので、適正な価格で買い取ります」と言い、2,500万円という査定額を提示しました。兄弟は「妥当な金額だろう」と判断し、売買契約を結ぶことにしました。

しかし契約直前になって、業者から「測量費用50万円」「境界確定費用30万円」「建物の解体費用200万円」など、さまざまな費用を差し引くと言われました。最終的に手元に残る金額は2,000万円程度にまで下がってしまったのです。

兄弟は「最初に聞いていた話と違う」と抗議しましたが、業者は「契約書にも書いてありますし、これらの費用は通常かかるものです」と主張しました。この業者との契約は見送ることにしましたが、結局別の業者を1から探すことになり、時間を無駄にしてしまいました。兄弟は「もっとしっかり確認しておくべきだった」と後悔することになったのです。

共有不動産を買取業者に売却する際、査定額や契約条件をめぐってトラブルが発生するケースがあります。

買取業者は不動産を直接買い取るため、仲介よりも早く現金化できるメリットがあります。しかし、すべての業者が適正な価格を提示したり、透明性の高い取引を行ったりするわけではありません。中には、当初の査定額から大幅に値下げしたり、契約前の段階で想定外の費用を請求したりする業者も存在します。

こうしたトラブルが起きやすい背景には、以下のような理由があります。

- 共有者が不動産取引の知識に乏しく、業者の言いなりになってしまう

- 「早く売りたい」という焦りから、契約内容を十分に確認しない

- 複数の業者を比較せず、1社だけの提案で決めてしまう

- 契約書の細かい条件や特約事項を読まずにサインしてしまう

特に注意すべきなのは、査定額と実際の手取り額が大きく異なるケースです。

通常、測量費用や残置物処分費用などは業者負担または査定額に含まれますが、悪質な業者の場合は、契約前後に追加で請求されることもあります。

また、契約締結前の段階で「瑕疵が見つかった」などと理由を付けて、当初の査定額から減額を求められるケースもあります。

このようなトラブルを避けるには、以下のような対策が重要です。

1. 査定額の内訳を詳しく確認する

査定額だけでなく、「実際に手元に残る金額はいくらか」を必ず確認しましょう。諸費用がどのくらいかかるのか、どのような費用が差し引かれるのかを具体的に聞いておくことが大切です。

2. 契約書の内容を慎重に確認する

契約書には、売買代金だけでなく、特約事項や解除条件、瑕疵担保責任などの重要な条項が記載されています。不明な点があれば、署名する前に必ず業者に質問しましょう。また、弁護士や司法書士に契約書をチェックしてもらうことも有効です。

3. 複数の業者から査定を取る

1社だけの提案で判断せず、複数の業者から査定を取って比較することで、適正な価格や条件を見極めやすくなります。

4. 共有者全員で情報を共有する

特定の共有者だけが業者とやり取りをするのではなく、査定内容や契約条件は共有者全員で確認しましょう。複数人でチェックすることで、見落としを防ぐことができます。

実績や評判、得意分野を必ず確認する

買取業者を選ぶ際には、その業者の実績や評判、得意分野を必ず確認することが重要です。

買取業者にはそれぞれ得意とする分野があります。たとえば、共有不動産の買取を専門としている業者もあれば、主に一般的な戸建てやマンションを扱っている業者もあります。

共有不動産は法律関係が複雑で、他の共有者との調整が必要になることもあるため、共有不動産の取扱い実績が豊富な業者を選ぶことをおすすめします。

業者を選ぶ際には、以下のような点を確認しましょう。

| 確認項目 |

確認内容 |

| 買取実績 |

これまでにどのくらいの件数の買取を行っているか、共有不動産の買取実績はあるか |

| 会社の信頼性 |

会社の設立年数、資本金、宅地建物取引業の免許番号などを確認する |

| 口コミや評判 |

インターネットでの口コミや評判を調べ、トラブルの報告がないか確認する |

| 得意分野 |

共有不動産、相続不動産、訳あり物件など、どの分野に強みがあるか |

| 対応の丁寧さ |

質問に対して丁寧に答えてくれるか、契約内容を分かりやすく説明してくれるか |

| 査定根拠の明確さ |

なぜその価格になるのか、根拠を示してくれるか |

これらの項目を総合的に判断し、信頼できる業者を選ぶことで、安心して共有持分を売却することができます。焦らず、慎重に業者を選ぶことが、トラブル回避の第一歩です。

離婚・夫婦に関する共有不動産で起きやすいトラブル

ここでは、離婚・夫婦に関する共有不動産で起きやすいトラブルを紹介します。

離婚後に誰が住むかで揉める

以下は、夫婦で共有名義の住宅を購入し、離婚することになったケースです。

妻は「子どもの学校のことを考えると、転校させたくない。私と子どもがこのまま住み続けたい」と主張しました。一方、夫は「自分も住宅ローンを半分負担してきたのだから、住むなら自分が住みたい。妻が住むなら家賃相当額を払ってほしい」と反論しました。

妻は「子どもの親権者は私なのだから、子どもの生活環境を優先すべきだ」と譲らず、夫は「それなら自分の持分を買い取ってほしい。でも妻にはその資金がないだろう」と冷たく言い放ちました。

話し合いは平行線のまま進まず、最終的には調停に持ち込まれることになりました。調停でも意見がまとまらず、長期間にわたって住宅の扱いが決まらないまま、双方が精神的に疲弊していく結果となりました。

離婚後に住宅を共有名義のまま残すと、「誰が住み続けるのか」をめぐって夫婦間で意見が対立することがよくあります。

特に子どもがいる場合、親権を持つ側が「子どもの生活環境を変えたくない」という理由で住み続けることを希望するケースが多くなります。

一方、住まない側は「自分も住宅ローンや購入資金を負担してきたのに、使えないのは不公平だ」と感じ、家賃相当額の支払いや持分の買取を求めることがあります。

こうしたトラブルが起きやすい背景には、以下のような理由があります。

- 子どもの親権や養育環境をめぐる感情的な対立

- 双方に「自分が住み続けたい」という希望がある

- 住まない側が持分に応じた利益を得られないことへの不満

- 住み続ける側に持分を買い取るだけの資金がない

法律上、共有不動産は共有者全員に使用する権利があります。そのため、一方が住み続けることに他方が同意しなければ、法的な問題に発展することもあります。住まない側は「不当利得返還請求」を行い、持分に応じた使用料相当額を請求することができます。

また、離婚時の財産分与として不動産をどう扱うかも重要な問題です。一方が不動産を取得する代わりに他方に代償金を支払う方法や、不動産を売却して現金で分ける方法などがあります。しかし、住宅ローンが残っている場合や、子どもの生活環境を優先したい場合には、すぐに結論を出すことが難しくなります。

このようなトラブルを避けるには、離婚協議の段階で不動産の扱いを明確にしておくことが重要です。どちらが住むのか、住まない側への補償はどうするのか、いつまで共有状態を続けるのかなどを話し合い、合意内容を離婚協議書に盛り込んでおくことをおすすめします。

離婚後も連絡を取る必要が出てくる

以下は、離婚後も住宅を共有名義のままにしていたケースです。

妻と子どもが住宅に住み続け、夫は別の場所で新しい生活を始めました。当初は「もう関わりたくない」とお互いに思っていましたが、現実はそう簡単ではありませんでした。

固定資産税の納付書が夫のもとに届き、夫は妻に「持分に応じて負担してほしい」と連絡しました。しかし妻は「払いたくない」と主張し、話し合いが必要になりました。

さらに、住宅の外壁が劣化してきたため修繕が必要になりましたが、費用負担をどうするかでまた連絡を取り合う必要が出てきました。夫は「もう関係ないから連絡してこないでほしい」と思いながらも、共有者である以上、無視するわけにもいきませんでした。

離婚したにもかかわらず、不動産の管理や費用負担のたびに連絡を取らなければならず、双方が精神的な負担を感じ続けることになりました。

離婚後に住宅を共有名義のまま残すと、固定資産税や修繕費などの問題が発生するたびに、元配偶者と連絡を取らなければならないという状況に陥ります。

離婚すれば「もう関わりたくない」と思うのが自然な感情です。しかし、共有不動産を所有している限り、管理や費用負担について話し合う必要が出てきます。具体的には、以下のような場面で連絡が必要になります。

- 固定資産税の負担割合や支払い方法

- 建物の修繕や設備交換の費用負担

- 火災保険や地震保険の加入や更新

- 不動産を売却する際の意思確認

- 住宅ローンの支払いに関する連絡

特に問題になるのは、一方が連絡に応じなかったり、費用負担を拒否したりするケースです。固定資産税を滞納すれば、最終的には不動産が差し押さえられる可能性もあります。修繕を放置すれば、建物の老朽化が進み、資産価値が下がってしまいます。

また、元配偶者が再婚したり、生活状況が変わったりすることで、連絡を取ることがさらに難しくなることもあります。新しいパートナーがいる状況で元配偶者と連絡を取ることに抵抗を感じたり、感情的な対立が再燃したりすることもあります。

このような状況を避けるには、離婚時に共有状態を解消しておくことが最も確実です。一方が不動産を取得して他方に代償金を支払う、不動産を売却して現金で分けるなど、離婚と同時に不動産の問題も決着させることをおすすめします。

やむを得ず共有状態を続ける場合は、費用負担や管理方法について詳細な取り決めを離婚協議書に盛り込み、できるだけ連絡が必要な場面を減らす工夫をしましょう。また、「○年後には必ず売却する」といった期限を設けておくことで、永続的に関係が続くことを避けることができます。

住宅ローンや税金の負担をめぐるトラブル

以下は、夫婦で共有名義の住宅を購入し、それぞれが住宅ローンを組んでいたケースです。

離婚後、妻と子どもが住宅に住み続けることになりましたが、夫も自分の住宅ローンを支払い続ける義務がありました。夫は「自分は住んでいないのに、なぜローンを払い続けなければならないのか」と不満を抱きました。

さらに、固定資産税の納付書が夫のもとに届き、妻に負担を求めたところ、妻は「私は専業主婦だったから収入が少ない。あなたの方が収入が多いのだから多めに払うべきだ」と主張しました。夫は「持分は半分ずつなのだから、税金も半分ずつ負担するのが当然だ」と反論しました。

結局、夫は住宅ローンと固定資産税の大部分を負担し続けることになり、経済的に大きな負担を感じるようになりました。数年後、夫は「もう限界だ」と住宅ローンの支払いを停止してしまい、金融機関から督促状が届く事態に発展しました。

離婚後に住宅を共有名義のまま残すと、住宅ローンや固定資産税などの負担をめぐってトラブルが発生しやすくなります。

住宅ローンは、契約者が金融機関に対して負う債務です。離婚しても、契約者の返済義務は消えません。夫婦それぞれが住宅ローンを組んでいる場合、離婚後も双方が返済を続ける必要があります。しかし、住まない側が「使っていないのにローンを払うのは納得できない」と感じ、支払いを停止してしまうケースがあります。

住宅ローンの支払いが滞ると、金融機関は不動産を競売にかけることができます。競売にかけられると、市場価格よりも安く売却されることが多く、双方にとって大きな損失となります。また、住み続けている側も強制的に退去させられることになります。

固定資産税についても同様の問題があります。法律上、共有者は持分に応じて税金を負担する義務があります。しかし、実際には納付書が代表者のもとに届くため、その人が立て替えて支払い、後から他の共有者に請求する流れになります。ところが、請求に応じてもらえなかったり、「住んでいる方が払うべきだ」と主張されたりして、揉めることがあります。

こうしたトラブルを避けるには、離婚時に以下のような点を明確にしておくことが重要です。

| 取り決め項目 |

具体的な内容 |

| 住宅ローンの負担 |

誰がどのくらい負担するのか、住み続ける側が全額負担するのか |

| 固定資産税の負担 |

持分割合で負担するのか、住んでいる側が負担するのか |

| 支払いが滞った場合の対応 |

どのように対処するのか、不動産を売却するのか |

| 共有状態の解消時期 |

いつまでに共有状態を解消するのか、その方法は何か |

これらの取り決めを離婚協議書に盛り込み、公正証書として作成しておくことで、法的な強制力を持たせることができます。また、住宅ローンの借り換えや名義変更ができるかどうかを金融機関に相談することも有効です。

最も確実なのは、離婚時に不動産を売却するか、一方が単独で取得して他方に代償金を支払うことで、共有状態を解消することです。住宅ローンが残っている場合でも、売却代金でローンを完済できれば、双方が経済的な負担から解放されます。

共有不動産の相続に関するトラブル

ここでは、共有不動産に関するトラブルを紹介します。

相続人が多数いて話し合いがまとまらない

以下は、祖父の代から相続を繰り返してきた土地で、孫や甥姪を含め、共有者が16人まで増えてしまったケースです。

当初は兄弟3人で共有していた土地でしたが、相続のたびに共有者が増え続け、現在では誰が共有者でどのくらいの持分を持っているのかすら把握できない状況となりました。固定資産税の通知も一部の人にしか届かず、誰が管理責任を負うのかも曖昧になっていました。

ある時、土地を売却して現金化しようという話が持ち上がりましたが、16人全員の同意を得ることは事実上不可能でした。中には海外に住んでいる人、高齢で施設に入っている人、音信不通の人もおり、連絡を取ることすらできませんでした。

さらに、連絡が取れた共有者の中でも、「売却したい」という人もいれば「先祖代々の土地だから残したい」という人もいて、意見がバラバラでした。何度か話し合いの場を設けましたが結論が出ず、結局土地は放置されたまま、固定資産税だけが一部の共有者に負担され続ける状態となりました。

相続を繰り返すと、共有者の数がどんどん増えて、意見がまとまらなくなるケースがあります。

共有持分は相続財産として扱われるため、共有者が亡くなるとその持分は配偶者や子どもなどの相続人に引き継がれます。たとえば、兄弟2人で「1/2」ずつ共有していた不動産でも、そのうちの1人が亡くなり子ども2人に相続されると、子どもはそれぞれ「1/4」の持分を持つことになります。さらに孫の代に受け継がれると「1/8」「1/16」と細分化し、共有者の人数はどんどん増えていきます。

共有者が増えれば増えるほど、不動産の活用や売却について全員の同意を得ることが困難になります。特に、以下のような状況では話し合いがまとまりにくくなります。

- 共有者同士が面識がない、または疎遠である

- 遠方や海外に住んでいる共有者がいる

- 高齢や病気で意思決定が難しい共有者がいる

- 音信不通で連絡が取れない共有者がいる

- 不動産に対する考え方(売却したい・残したい)が共有者ごとに異なる

法律上、不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要です。そのため、1人でも反対したり、連絡が取れなかったりすれば、売却を進めることができません。結果として、不動産は放置されたまま老朽化が進み、固定資産税だけが一部の共有者に負担され続けることになります。

このような事態を防ぐには、相続が発生する前に被相続人が遺言書を作成し、不動産を承継する相続人を1人に絞っておくことが最も有効です。遺言で明確に指定しておけば、相続時に共有状態になることを避けられます。

既に相続が発生してしまった場合は、共有状態をできるだけ早く解消することが重要です。不動産を売却して現金で分ける、誰か1人が取得して他の相続人に代償金を支払うなど、共有者が少ない段階で対処しておくことが、後の大きなトラブルを防ぐポイントです。

また既に共有者が多数になってしまった場合は、自分の共有持分だけを売却するという選択肢もあります。共有持分専門の買取業者であれば、他の共有者の同意なく持分を売却できるため、複雑な共有関係から離脱できるでしょう。

相続財産が不動産しかなく分けにくい

以下は、父親が亡くなり、相続財産は自宅の不動産(評価額3,000万円)だけだったケースです。

相続人は長男、次男、長女の3人でした。長男は「自分が実家を引き継ぎたい。親の面倒を長年見てきたのだから当然だ」と主張しました。しかし次男と長女は「それなら私たちにも公平に相続分を現金で払ってほしい」と要求しました。

法律上、3人の法定相続分は各1,000万円ずつになります。長男が実家を取得する場合、次男と長女にそれぞれ1,000万円ずつ、合計2,000万円の代償金を支払う必要があります。しかし長男にはそれだけの資金がなく、「そんな大金は用意できない」と困り果てました。

次男と長女は「それなら実家を売却して現金で分けよう」と提案しましたが、長男は「思い出の詰まった家を売るわけにはいかない」と拒否しました。話し合いは平行線をたどり、相続手続きは何年も進まないまま、不動産は放置される結果となりました。

相続財産が不動産だけで現金や預貯金がほとんどない場合、相続人間で公平に分けることが難しく、トラブルに発展しやすくなります。

現金や預貯金であれば、法定相続分に応じて単純に分割できます。しかし、不動産は物理的に分けることができないため、以下のような方法で対処する必要があります。

| 分割方法 |

内容 |

注意点 |

| 現物分割 |

土地の場合、分筆して相続人ごとに分ける方法 |

土地が狭かったり形状が複雑だったりすると分筆が困難。建物は分筆できない |

| 代償分割 |

1人が不動産を取得し、他の相続人に対して現金(代償金)を支払う方法 |

不動産を取得する人に十分な資金がないと実現できない |

| 換価分割 |

不動産を売却して現金化し、その代金を相続人で分ける方法 |

公平に分けられるが、不動産を残したい人がいる場合は合意が得られないこともある |

| 共有 |

相続人全員で共有名義にする方法 |

一時的な解決策としては有効だが、共有状態はトラブルの原因となりやすいため推奨されない |

特に問題になるのは、不動産を取得したい相続人に代償金を支払うだけの資金がないケースです。他の相続人は「現金で相続分をもらいたい」と考えていても、支払いができなければ話が進みません。かといって不動産を売却すれば、取得したい相続人が反対するため、合意が得られません。

このような状況を避けるには、被相続人が生前に相続対策を行っておくことが重要です。たとえば、以下のような方法があります。

| 相続対策 |

内容 |

| 生命保険に加入する |

死亡保険金を代償金の原資とすることで、不動産を取得する相続人が他の相続人に現金を支払いやすくなる |

| 遺言書を作成する |

誰に何を相続させるかを明確にしておくことで、相続人間の争いを減らせる |

| 生前贈与を活用する |

不動産を早めに後継者に贈与しておくことで、相続時の争いを避けられる |

| 不動産を売却しておく |

生前に不動産を売却して現金化しておけば、相続時に分けやすくなる |

既に相続が発生してしまった場合は、相続人全員で話し合い、現実的な解決策を見つけることが重要です。どうしても合意できない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することもできます。

相続登記を放置してしまう

以下は、父親が亡くなり、実家を兄弟3人で相続することになったケースです。

遺産分割協議はまとまったものの、兄弟は「相続登記は後でいいだろう」と考え、手続きを先延ばしにしていました。数年が経過し、長男が亡くなると、その子ども2人が新たに相続人となりました。

その後、次男も高齢となり認知症を発症してしまいました。実家を売却しようにも、次男の判断能力が失われているため、成年後見人を選任する必要が出てきました。さらに、長男の子ども2人は遠方に住んでおり、連絡を取るのも一苦労でした。

結局、相続登記を放置していたことで、共有者が増え、権利関係が複雑になり、不動産の活用も売却もできない状態に陥ってしまいました。「あの時すぐに登記しておけば」と後悔しても、後の祭りでした。

不動産を相続したにもかかわらず、相続登記を放置してしまうと、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。

相続登記とは、亡くなった人の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。以前は相続登記に法的な義務はありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を取得した相続人は、その事実を知った日から3年以内に登記申請をする必要があります。

相続登記を放置すると、以下のような問題が発生します。

| 問題点 |

内容 |

| 権利関係が複雑になる |

さらに相続が発生すると、共有者や持分が分からなくなり、誰が所有者なのか不明確になる |

| 不動産を売却できない |

名義が故人のままでは、不動産を売却することができない |

| 担保に入れられない |

金融機関から融資を受ける際に、不動産を担保に入れることができない |

| 過料が科される |

正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性がある |

特に問題となるのは、相続登記を放置している間にさらに相続が発生するケースです。たとえば、父親が亡くなった後に相続登記をせず、その後母親も亡くなった場合、父親の相続と母親の相続を同時に処理しなければならなくなります。相続人の数が増え、権利関係が複雑になるため、手続きが非常に煩雑になります。

また、相続人の中に認知症や重い病気の人がいる場合、成年後見人を選任する必要が出てきます。音信不通の相続人がいる場合は、不在者財産管理人の選任が必要になることもあります。こうした手続きには時間と費用がかかり、相続登記がさらに遅れてしまいます。

このような事態を避けるには、相続が発生したらできるだけ早く相続登記を行うことが重要です。相続登記の手続きには、以下のような書類が必要です。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

- 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合)

- 不動産の登記事項証明書

- 不動産の固定資産評価証明書

手続きが複雑で不安な場合は、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。報酬は発生しますが、確実かつスムーズに登記を完了させることができます。相続登記を後回しにせず、できるだけ早く済ませておけば、将来のトラブル防止につながるでしょう。

登記しなければ第三者に対抗できない

相続登記を行わないと、法律上、自分が不動産の所有者であることを第三者に主張できなくなるリスクがあります。

不動産の権利関係は登記簿に記録されており、第三者は登記簿を見てその不動産の所有者が誰なのかを確認します。相続登記をしないまま放置していると、登記簿上の所有者は亡くなった人のままになっています。

たとえば、父親が亡くなり、長男が実家を相続したものの登記をしていなかったとします。その間に、他の相続人である次男が勝手に自分名義で相続登記を行い、第三者に不動産を売却してしまった場合、長男は「自分が相続した」と主張しても、登記を備えていないため第三者に対抗できません。

民法では「不動産の物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない」と定められています。つまり、いくら実際には自分が相続した不動産であっても、登記を備えていなければ、法律上は保護されないのです。

また、他の相続人が自分の持分について勝手に抵当権を設定したり、差し押さえを受けたりする可能性もあります。相続登記をしないまま放置することは、自分の権利を守る手段を失うことを意味します。

このようなトラブルを避けるためにも、相続が発生したら速やかに相続登記を行い、自分の権利を明確にしておくことが重要です。

登記しなければ不動産を売却できない

相続登記を行わないと、不動産を売却することができません。

不動産を売却する際には、登記簿上の所有者から買主へ所有権移転登記を行う必要があります。しかし、登記簿上の所有者が亡くなった人のままになっていると、その人から買主へ直接名義を変更することはできません。

たとえば、父親名義の不動産を相続した長男が、その不動産を売却しようとしても、登記簿上の所有者は父親のままです。この場合、まず父親から長男への相続登記を行い、その後に長男から買主への所有権移転登記を行う必要があります。

相続登記を放置していると、売却したいタイミングで手続きが間に合わず、買主候補を逃してしまう可能性があります。特に、相続人が多数いる場合や、遺産分割協議がまとまっていない場合は、相続登記に時間がかかるため、売却のチャンスを失うリスクが高まります。

また、金融機関から融資を受ける際に不動産を担保に入れたい場合も、相続登記が完了していなければ抵当権を設定することができません。

不動産を将来的に売却する可能性がある場合や、担保として活用したい場合は、早めに相続登記を済ませておくことが重要です。

相続発生を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料を科されるおそれがある

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。

この義務化は、施行日以前に発生した相続にも遡って適用されます。つまり、過去に相続した不動産で登記が未了のものも、義務化の対象となります。ただし、施行日以前の相続については、施行日から3年間(2027年3月末まで)の猶予期間が設けられています。

相続登記の申請期限は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」です。簡単に言えば、自分が相続人であり、相続財産に不動産があることを知ったときから3年以内に登記する必要があります。

正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合、法務局から一定の期間内に申請をすべき旨の「催告」がされます。この催告にも応じなければ、10万円以下の過料が科されることになります。

ただし、以下のような「正当な理由」がある場合は、過料の対象とはなりません。

- 相続人の数が極めて多数で、書類の収集や相続人の把握に多くの時間を要する場合

- 遺言の有効性や遺産の範囲について争いがある場合

- 相続人が重病である場合

- 経済的に困窮している場合

これらの「正当な理由」については、法務局の登記官が個別の事情を確認して判断することになっています。

なお、遺産分割協議がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」という簡易的な手続きを行うことで、過料を回避することができます。相続人申告登記とは、自分が相続人であることを法務局に申し出る制度で、遺産分割協議がまとまっていなくても申請できます。この手続きを行えば、とりあえず義務を果たしたことになり、過料を科されることはありません。

過料を避けるためにも、相続が発生したら速やかに相続登記の手続きを進めることが重要です。

相続が続き権利者が増え続けてしまう

相続登記を放置していると、さらに相続が発生した際に権利者が増え続け、権利関係が複雑になってしまいます。

たとえば、父親が亡くなり、相続人が長男、次男、三男の3人だったとします。この時点で相続登記をせずに放置していると、登記簿上の所有者は父親のままです。その後、長男が亡くなると、長男の配偶者と子ども2人が新たに相続人となります。すると、相続人は次男、三男、長男の配偶者、長男の子ども2人の合計5人に増えます。

さらに時間が経過して次男や三男も亡くなると、その配偶者や子どもがまた相続人となり、相続人の数はどんどん増えていきます。最終的には、誰が相続人なのか、どのくらいの持分を持っているのかが分からなくなり、権利関係が非常に複雑になってしまいます。

このように相続人が増えると、以下のような問題が発生します。

- 遺産分割協議をまとめることが困難になる

- 相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書を集めるのに時間がかかる

- 音信不通の相続人が出てくる可能性が高まる

- 不動産の売却や活用について全員の同意を得ることが事実上不可能になる

実際に、何十年も相続登記を放置していたために、相続人が100人以上に増えてしまい、全員の同意を得ることができず、不動産が事実上処分できなくなったという事例もあります。

このような事態を避けるためには、相続が発生したらできるだけ早く相続登記を行い、権利関係を明確にしておくことが重要です。

相続登記を後回しにすればするほど、手続きは複雑になり、費用も時間もかかるようになります。「とりあえず後で」と考えずに、相続が発生したら速やかに相続登記を済ませることが、将来のトラブルを防ぐ最善の方法です。

一部の相続人が不動産を独占的に使用している

以下は、父親が亡くなり、実家を長男、次男、三男の3人で相続したケースです。

遺産分割協議はまだまとまっていなかったため、とりあえず実家は3人の共有状態となりました。長男は「自分が親の面倒を見てきたのだから、実家に住み続ける権利がある」と主張し、そのまま住み続けることにしました。

しかし次男と三男は「共有なのだから、長男だけが使うのは不公平だ。住むなら家賃相当額を払うべきだ」と主張しました。長男は「親の介護をしてきたのは自分だけだ。その分の見返りがあってもいいだろう」と反発し、家賃を払おうとしませんでした。

次男と三男は「このままでは自分たちの権利が侵害される」と考え、長男に対して持分に応じた使用料の支払いを求めましたが、長男は「そんな金は払えない」と拒否し続けました。結局、兄弟間の関係は悪化し、遺産分割協議も進まないまま、対立が長期化してしまいました。

相続によって不動産が共有状態になった場合、一部の相続人だけが不動産に住み続け、他の相続人が使えないというトラブルがよく発生します。

法律上、共有不動産は共有者全員に使用する権利があります。しかし実際には、被相続人と同居していた相続人がそのまま住み続けたり、相続人の誰かが独占的に使用したりするケースがあります。他の相続人からすれば、自分も権利を持っているのに利益を得られず、不公平感が募ります。

こうしたトラブルが起きやすい背景には、以下のような理由があります。

- 被相続人の生前から同居していた相続人が「自分には住み続ける権利がある」と主張する

- 相続人の一部が「親の介護をしてきたのだから優遇されるべき」と考える

- 遺産分割協議がまとまらず、暫定的に誰かが住み続けている

- 他の相続人が遠方に住んでおり、不動産を実際に使う機会がない

独占使用している相続人に対して、他の相続人は「不当利得返還請求」を行い、持分に応じた使用料相当額を請求することができます。

ただし、相続人同士の場合、強制的に明け渡しを求める「明け渡し請求」は認められにくいのが実情です。民法249条で共有者には使用する権利があると定められているため、独占使用であっても法的には「使用」の範囲とみなされる可能性があるためです。

また、遺産分割協議がまとまっていない場合、誰がその不動産を取得するか決まっていないため、暫定的に誰かが住んでいる状態が続くこともあります。しかし、この状態が長期化すると、他の相続人の不満が蓄積し、関係が悪化していきます。

このようなトラブルを避けるには、遺産分割協議の段階で不動産の使用方法を明確にしておくことが重要です。誰が住むのか、住まない相続人への補償はどうするのか、いつまで共有状態を続けるのかなどを話し合い、合意内容を遺産分割協議書に盛り込んでおくことをおすすめします。

できるだけ早く遺産分割協議をまとめ、不動産を誰か1人の単独名義にするか、売却して現金で分けるかを決めることが、長期的なトラブルを防ぐ最善の方法です。

不当利得返還請求で未納の家賃を回収する

一部の相続人が不動産を独占的に使用している場合、他の相続人は「不当利得返還請求」を行うことで、持分に応じた使用料相当額を請求できます。

不当利得返還請求とは、法律上の正当な理由なく利益を得ている人に対して、その利益を返還するよう求める請求です。共有不動産の場合、本来は共有者全員が使用できる不動産を一部の共有者だけが使用しているため、使用していない共有者は損失を被っていると考えられます。

請求できる金額の目安

請求できる使用料相当額は、一般的に以下のような計算方法で算出されます。

使用料相当額 = 不動産の賃料相場 × 使用していない相続人の持分割合

たとえば、3人の相続人が各1/3の持分で共有している実家があり、その賃料相場が月10万円だったとします。

長男だけが住んでいる場合、次男と三男はそれぞれ1/3の持分を持っているため、長男に対して各自が月約3.3万円(10万円×1/3)ずつ、合計月約6.6万円の使用料を請求できます。

不当利得返還請求を行う際の一般的な手順は以下の通りです。

| 手順 |

内容 |

| 1. 内容証明郵便で請求する |

まずは書面で使用料の支払いを求める。内容証明郵便を使うことで、請求した事実を証拠として残せる |

| 2. 話し合いで解決を図る |

相手が支払いに応じる場合は、支払い方法や今後の不動産の扱いについて話し合う |

| 3. 調停を申し立てる |

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて解決を図る |

| 4. 訴訟を提起する |

調停でも解決しない場合は、地方裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起する |

請求できる期間

不当利得返還請求権には時効があります。民法では、請求権を行使できることを知ったときから5年、または権利を行使できるときから10年で時効が完成します。そのため、長期間放置していると、過去の使用料を全額回収できなくなる可能性があります。

注意すべきポイント

不当利得返還請求を行う際には、以下の点に注意が必要です。

| 注意点 |

内容 |

| 賃料相場の算定 |

使用料相当額を算出するために、周辺の賃料相場を調べる必要がある。不動産鑑定士に依頼することも有効 |

| 証拠の確保 |

相手が実際に不動産を使用している事実を証明する必要がある。写真や第三者の証言などを集めておく |

| 関係悪化のリスク |

法的手続きを進めると、相続人同士の関係がさらに悪化する可能性がある。できるだけ話し合いでの解決を目指す |

不当利得返還請求は法的に認められた権利ですが、手続きには時間と費用がかかります。また、請求が認められても、相手に支払い能力がなければ回収できない可能性もあります。

最も確実な解決方法は、早めに遺産分割協議をまとめ、不動産を誰か1人の単独名義にするか、売却して現金で分けることです。共有状態を続けることでトラブルが長期化するため、できるだけ早く共有関係を解消することをおすすめします。

弁護士などの専門家に相談すれば、具体的な請求方法や遺産分割協議の進め方についてアドバイスを受けられるでしょう。

共有不動産のトラブルを解消するには「共有状態を抜け出す」ことが重要

共有不動産のトラブルは、共有状態を抜け出すことで解消できます。その具体的な方法は次の通りです。

- 共有者全員で協力して不動産全体を売却する

- 共有者間で話し合い、持分の譲渡(買取)を行う

- 共有持分を買取業者などの第三者に売却する

- 土地を分筆して単独名義化を図る(分割しても価値を保てる場合)

- 無償で譲渡する場合は「持分放棄」も検討

- 【最終手段】共有物分割請求で解決する

以下にて詳しく見ていきましょう。

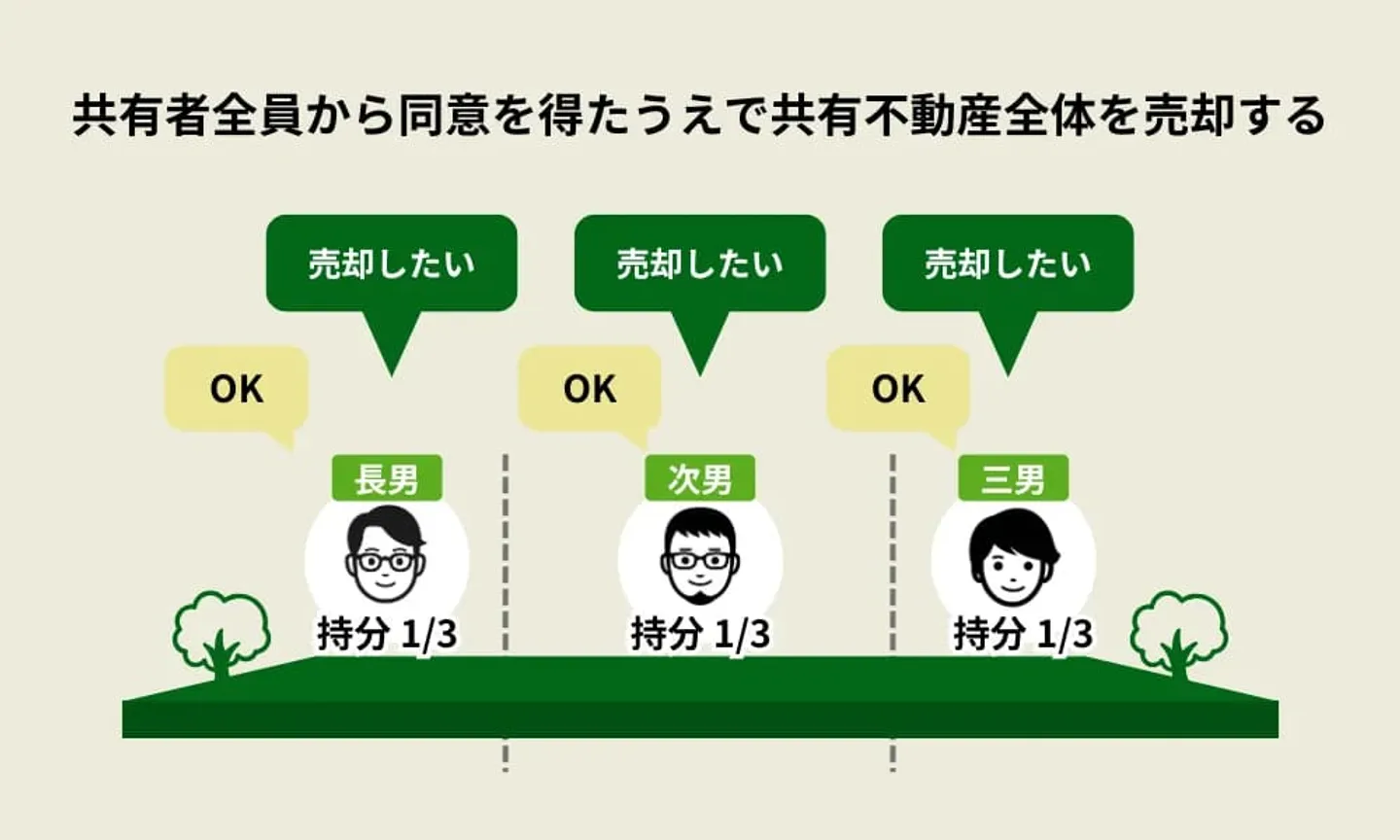

共有者全員で協力して不動産全体を売却する

共有者全員が協力して不動産全体を売却し、売却代金を持分に応じて分配する方法です。最も公平で、かつ市場価格に近い金額で売却できるため、共有者全員にとってメリットの大きい方法といえます。

不動産全体を売却する場合、一般の買主を対象に市場で売却できるため、共有持分だけを売却する場合よりも高値で売れる可能性が高いです。売却代金は、原則として持分割合に応じて公平に分配されるため、共有者間の不公平感も生じにくくなります。

この方法が向いているケースは次の通りです。

- 共有者全員が不動産の売却に同意している

- 共有名義不動産に誰も住んでおらず、活用の予定もない

- 近隣相場に近い価格で売却したい

- 公平に現金で分配したい

不動産全体を売却する際の一般的な流れは以下の通りです。

- 1. 共有者全員で売却方針を決める:売却時期、希望価格、売却方法(仲介か買取か)などを話し合う

- 2. 複数の不動産会社に査定を依頼する:適正な価格を把握し、信頼できる業者を選ぶ

- 3. 媒介契約を締結する:不動産会社と契約し、販売活動を開始する

- 4. 買主が見つかったら売買契約を締結する:共有者全員が契約に関与する必要がある

- 5. 決済・引き渡しを行う:売却代金を受け取り、持分に応じて分配する

不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要です。1人でも反対する共有者がいれば、この方法は使えません。また、売却時には共有者全員が売買契約書に署名・押印し、決済時にも原則として全員が立ち会う必要があります。遠方に住んでいる共有者がいる場合は、委任状を作成して代理人に手続きを任せることもできます。

売却にかかる費用(仲介手数料、測量費用、解体費用など)についても、事前に共有者間で負担方法を決めておく必要があります。通常は持分割合に応じて負担しますが、話し合いで別の取り決めをすることも可能です。共有者全員の協力が得られるのであれば、最も円満かつ公平に共有状態を解消できる方法といえるでしょう。

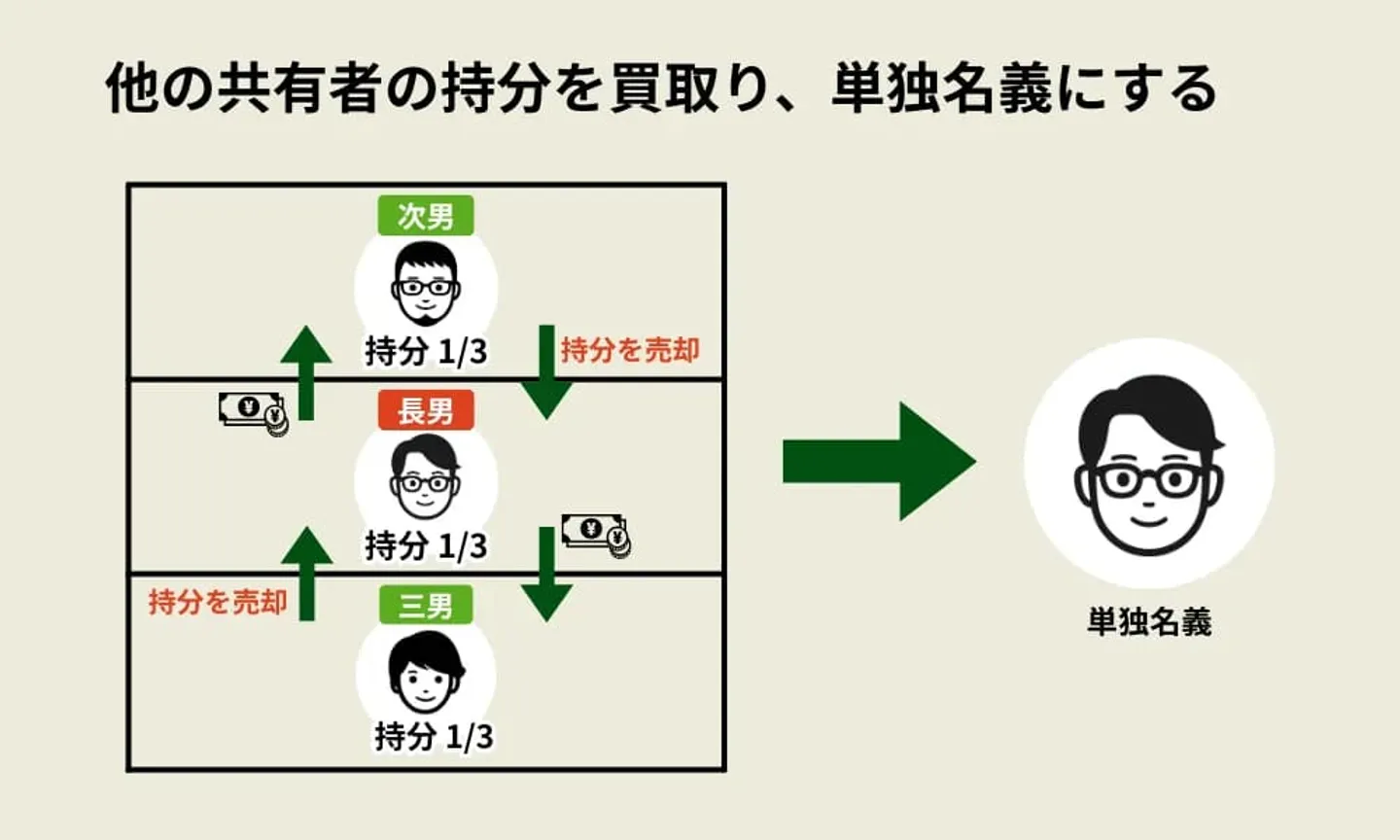

共有者間で話し合い、持分の譲渡(買取)を行う

共有者の誰かが他の共有者の持分を買い取り、単独名義にする方法です。不動産を残したい共有者がいる場合に有効な方法といえます。

この方法では、不動産を取得したい共有者が、他の共有者に対して持分に応じた対価を支払い、持分を買い取ります。売却相場は「不動産全体の価格×持分割合」が目安となります。たとえば、3,000万円の不動産で1/3の持分を買い取る場合、1,000万円程度が相場になります。

この方法が向いているケースは次の通りです。

- 共有者の関係が良好で、話し合いができる

- 不動産を取得したい共有者がおり、資金力もある

- 不動産を売却せずに残したい事情がある

- 他の共有者は持分を現金化したいと考えている

共有者間で持分を売買する際の一般的な流れは以下の通りです。

- 1. 不動産の価格を査定する:不動産会社や不動産鑑定士に依頼し、適正な価格を把握する

- 2. 売買価格を決める:持分割合に応じた価格を算出し、共有者間で合意する

- 3. 売買契約書を作成する:売買条件を明確にし、書面に残す

- 4. 代金を支払う:買い取る側が売却する側に代金を支払う

- 5. 所有権移転登記を行う:法務局で持分移転の登記手続きを行う

この方法を実現するには、買い取る側に十分な資金が必要です。たとえば、3,000万円の不動産で他の共有者2人の持分を買い取る場合、2,000万円の資金が必要になります。資金が不足する場合は、金融機関から融資を受けることも検討できますが、担保設定や返済計画が必要になります。

また、共有者間での売買価格が著しく低い場合、税務上「みなし贈与」とされ、贈与税が課税される可能性があります。適正な価格での取引を心がけましょう。

親族間での売買であっても、後のトラブルを避けるために、必ず売買契約書を作成し、対価の支払いも銀行振込など記録が残る方法で行うことをおすすめします。

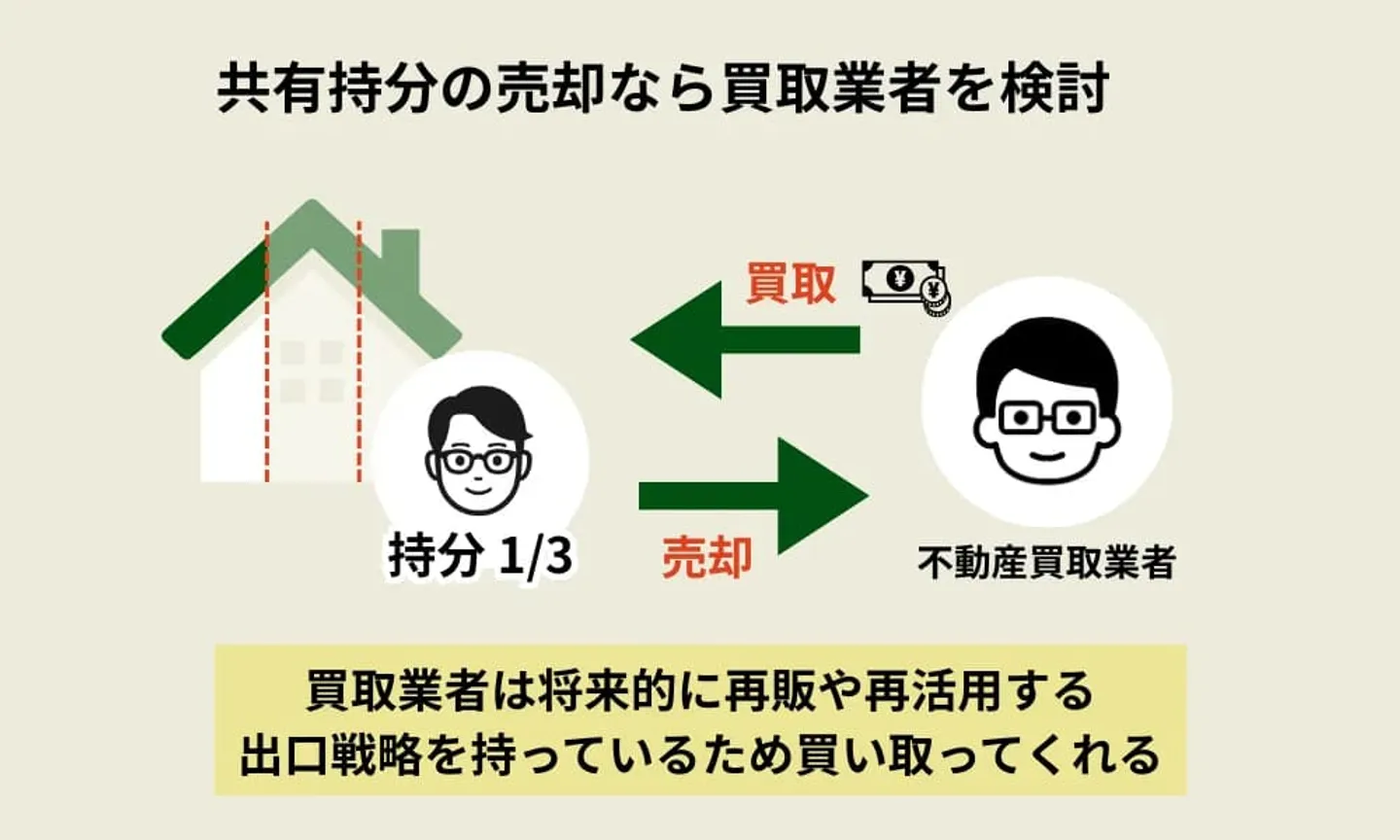

共有持分を買取業者などの第三者に売却する

自分の持分だけを買取業者などの第三者に売却し、共有関係から離脱する方法です。他の共有者の同意が不要で、自分の意思だけで進められる唯一の方法といえます。

共有持分については、自分に所有権があるため、売却時に他の共有者の同意は必要ありません。そのため、共有者との関係が悪化していて話し合いができない場合や、早く共有状態から抜け出したい場合に有効です。

ただし、個人への売却は現実的に難しいため、売却先は共有持分専門の買取業者となります。買取業者であれば直接持分を買い取るため、買主探しの手間がなく、スピーディーに現金化できます。

この方法が向いているケースは次の通りです。

- 他の共有者と関わることなく、共有名義を解消したい

- 価格が割安になっても、共有持分を早く売却したい

- 共有者間の話し合いがまとまらない

- 共有者と連絡が取れない、または関係が悪化している

第三者に売却する場合の共有持分の売却相場は「不動産全体の価格 × 持分割合 × 1/3~1/2」が目安です。たとえば、3,000万円の不動産で1/3の持分を売却する場合、本来の価値は1,000万円ですが、実際の売却価格は300万円~500万円程度になります。

割安になる理由は、買取業者が持分を取得しても、すぐに活用や売却ができるわけではなく、他の共有者との交渉や法的手続きが必要になるためです。

また、将来的に不動産全体を取得した際の解体費用やリフォーム費用なども予め差し引いて査定されます。こうしたリスクや手間、将来発生する費用を考慮した価格となります。

共有持分を第三者に売却する際の一般的な流れは以下の通りです。

| 手順 |

内容 |

| 1. 複数の買取業者に査定を依頼する |

適正な価格を把握し、信頼できる業者を選ぶ |

| 2. 売買価格や条件を交渉する |

査定額だけでなく、契約条件も確認する |

| 3. 売買契約を締結する |

契約内容をよく確認してから署名する |

| 4. 決済・引き渡しを行う |

売却代金を受け取り、所有権移転登記を行う |

なお、買取業者を選ぶ際には、共有持分の買取実績が豊富な業者を選ぶことが重要です。実績や評判、得意分野を確認し、複数の業者から査定を取って比較しましょう。また、契約書の内容を慎重に確認し、不明な点があれば必ず質問してから契約することをおすすめします。

また、共有持分を売却すると、見知らぬ第三者が新たな共有者になります。そのため、残った共有者にとっては、業者から持分の買取や不動産全体の売却を持ちかけられる可能性があります。事前に他の共有者に説明しておくことで、後のトラブルを減らせる場合があることを覚えておくとよいでしょう。

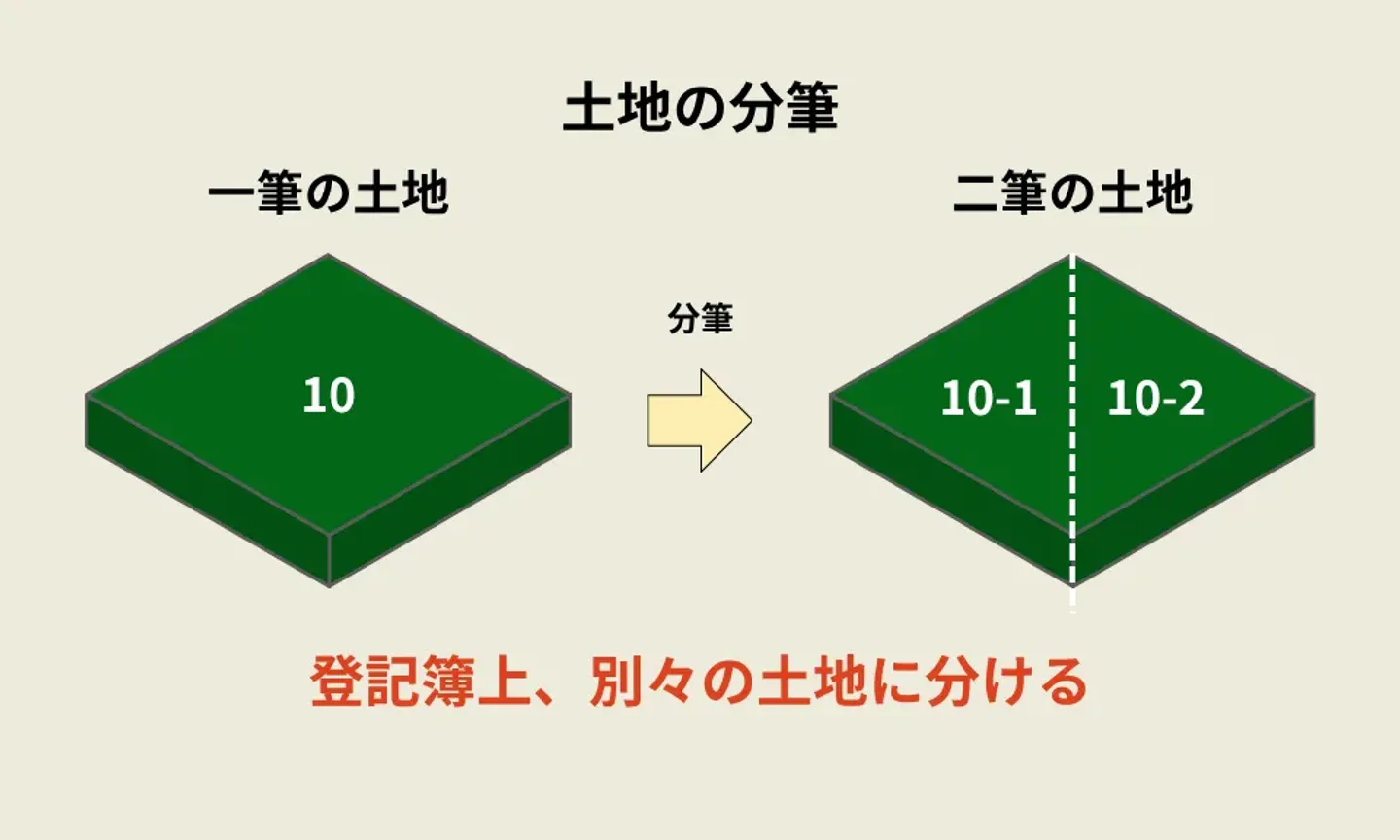

土地を分筆して単独名義化を図る(分割しても価値を保てる場合)

共有している不動産が土地の場合、1つの土地を複数に分けて、それぞれを共有者の単独名義にする「分筆」という方法があります。

分筆とは、登記簿上1つの土地を複数の土地に分割する手続きです。たとえば、兄弟2人で共有している広い土地を、物理的に2つに分けて、それぞれが単独で所有する形にすることができます。分筆後は、各自が自分の土地を自由に活用したり売却したりできるため、共有状態から完全に解放されます。

この方法が向いているケースは次の通りです。

- 共有持分の過半数が土地の分筆に同意している

- 土地が十分に広く、分筆しても利用価値が下がらない

- 正方形や長方形など、分筆しやすい形状の土地である

- 接道条件など、建築基準法の要件を満たせる

土地を分筆する際の一般的な流れは以下の通りです。

| 手順 |

内容 |

| 1. 共有者間で分筆の合意を得る |

どのように分けるか、境界線をどこに引くかを話し合う |

| 2. 土地家屋調査士に依頼する |

測量や分筆登記の手続きを専門家に依頼する |

| 3. 測量を行う |

土地の正確な面積や境界を確定する |

| 4. 分筆登記を申請する |

法務局に分筆登記を申請し、1つの土地を複数の土地に分ける |

| 5. 持分の整理を行う |

分筆後、それぞれの土地を単独名義にする |

分筆の意思決定には共有持分の過半数の同意が必要です。全員の同意は不要ですが、持分の合計が過半数を超える共有者の同意を得る必要があります。

ただし、分筆後の登記手続きは各共有者がそれぞれ行う必要があるため、実質的には全員の協力が不可欠です。また、測量の際には隣地所有者の立会いが必要となる場合もあるため、事前に隣地所有者との調整も必要になります。

また、分筆には測量費用や登記費用がかかります。土地の広さや形状によって異なりますが、測量費用は30万円~100万円程度、登記費用は数万円程度が目安です。これらの費用を誰がどのように負担するかも、事前に決めておく必要があります。

さらに、分筆によって土地の価値が下がる可能性もあります。たとえば、分筆後の土地が細長い形状になったり、接道条件を満たさなくなったりすると、建物が建てられなくなり、土地の価値が大幅に下がることがあります。分筆する前に、土地家屋調査士や不動産会社に相談し、分筆後の利用価値を確認しておくことが重要です。

なお、建物が建っている土地は、物理的に分けることが難しいため、分筆は現実的ではありません。この方法は、更地や広い土地を共有している場合に有効です。

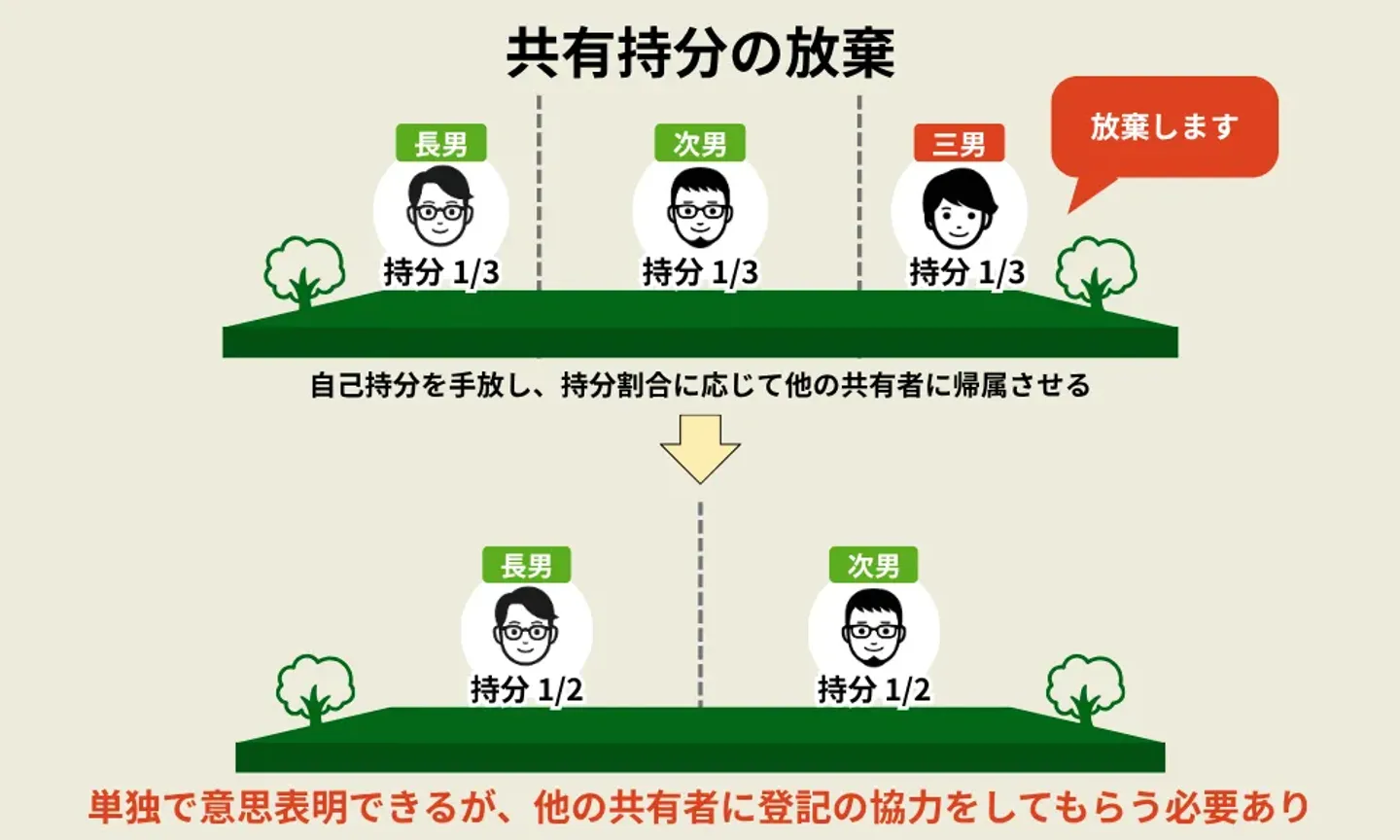

無償で譲渡する場合は「持分放棄」も検討

対価を得ることにこだわらない場合、自分の持分を放棄して他の共有者に帰属させる「持分放棄」という方法もあります。

持分放棄とは、自分の共有持分を手放し、その持分を他の共有者に無償で譲り渡すことです。放棄された持分は、他の共有者の持分割合に応じて自動的に帰属します。たとえば、3人の共有者がそれぞれ1/3ずつ持分を持っている状態で、1人が持分を放棄すると、残りの2人がそれぞれ1/2ずつの持分を持つことになります。

この方法が向いているケースは次の通りです。

- 持分の現金化にこだわらない

- とにかく共有状態から抜け出したい

- 他の共有者が持分放棄の登記に協力してくれる

- 管理や費用負担の責任から解放されたい

持分放棄を行う際の一般的な流れは以下の通りです。

| 手順 |

内容 |

| 1. 他の共有者に持分放棄の意思を伝える |

書面で通知することが望ましい |

| 2. 持分放棄による所有権移転登記を行う |

法務局で登記手続きを行う |

持分放棄自体は共有者が単独で行うことができますが、持分放棄による所有権移転登記には他の共有者の協力が必要です。登記は共同申請となるため、他の共有者が登記に協力してくれない場合は、裁判手続きを経て登記を実現する必要があります。

また、持分放棄は無償での譲渡となるため、対価を得ることはできません。さらに、持分を受け取る側には「みなし贈与」として贈与税が課税される可能性があります。

たとえば、1,000万円相当の持分を放棄した場合、それを受け取った共有者には贈与税が発生することがあります。そのため、他の共有者が贈与税の負担を嫌がり、持分放棄を受け入れてくれない可能性もあります。

持分放棄は、対価を得られないというデメリットがありますが、共有者との関係が良好で協力が得られる場合には、手続きが比較的簡単な方法といえます。

【最終手段】共有物分割請求で解決する

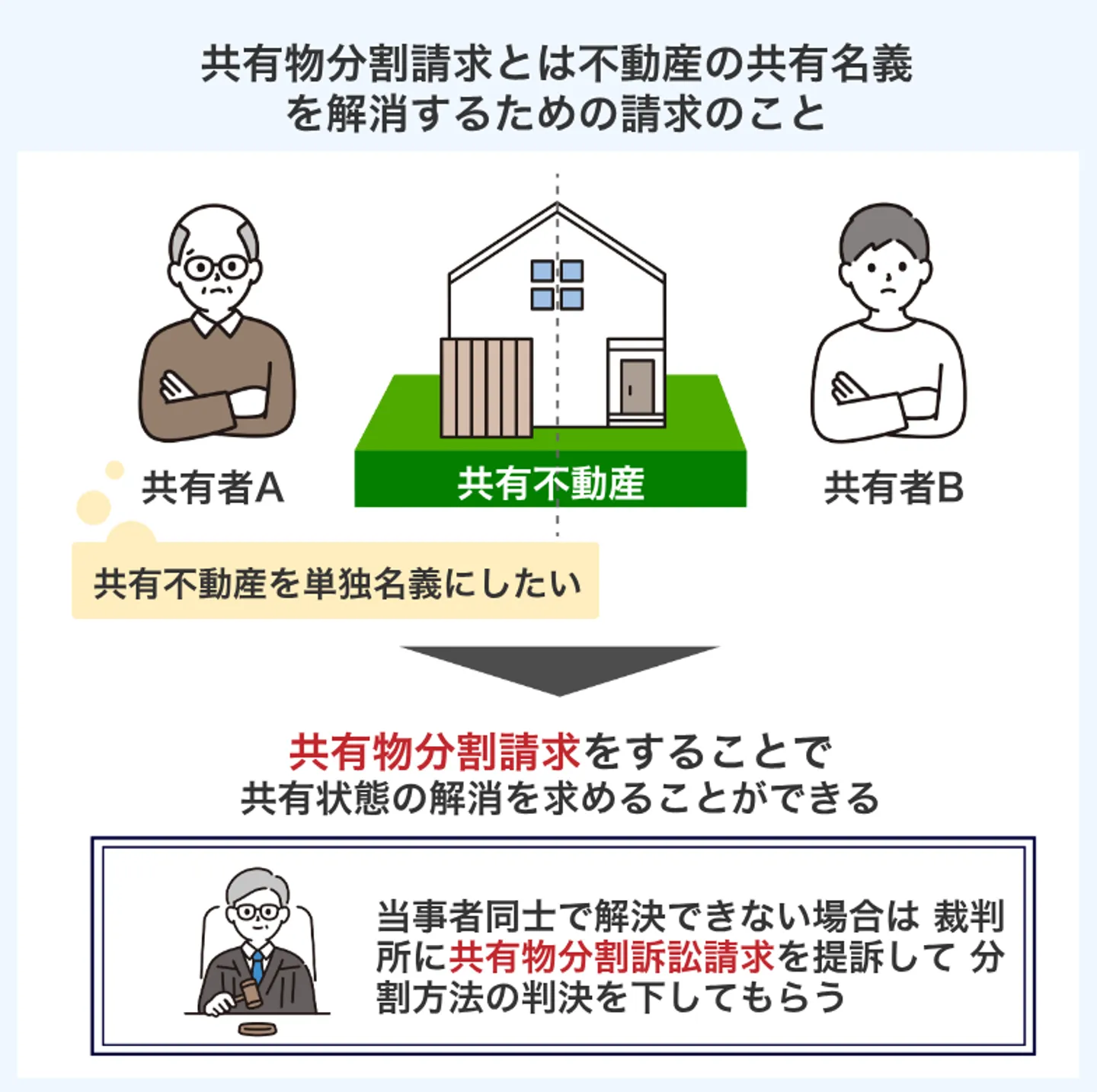

共有者間の話し合いがどうしてもまとまらない場合、「共有物分割請求」により共有状態を解消する方法があります。

共有物分割請求とは、共有状態の解消を求める手続きです。民法第256条では、共有者はいつでも共有物の分割を請求できると定められています。

共有物分割請求には、大きく分けて「任意の協議」と「訴訟」があり、まずは共有者間で任意の協議を行い、分割方法について話し合います。協議がまとまれば、合意した方法で共有状態を解消できます。

しかし、協議がまとまらない場合は、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起することができます。調停を経る方法もありますが、実務では協議から直接訴訟に進むパターンが多いです。

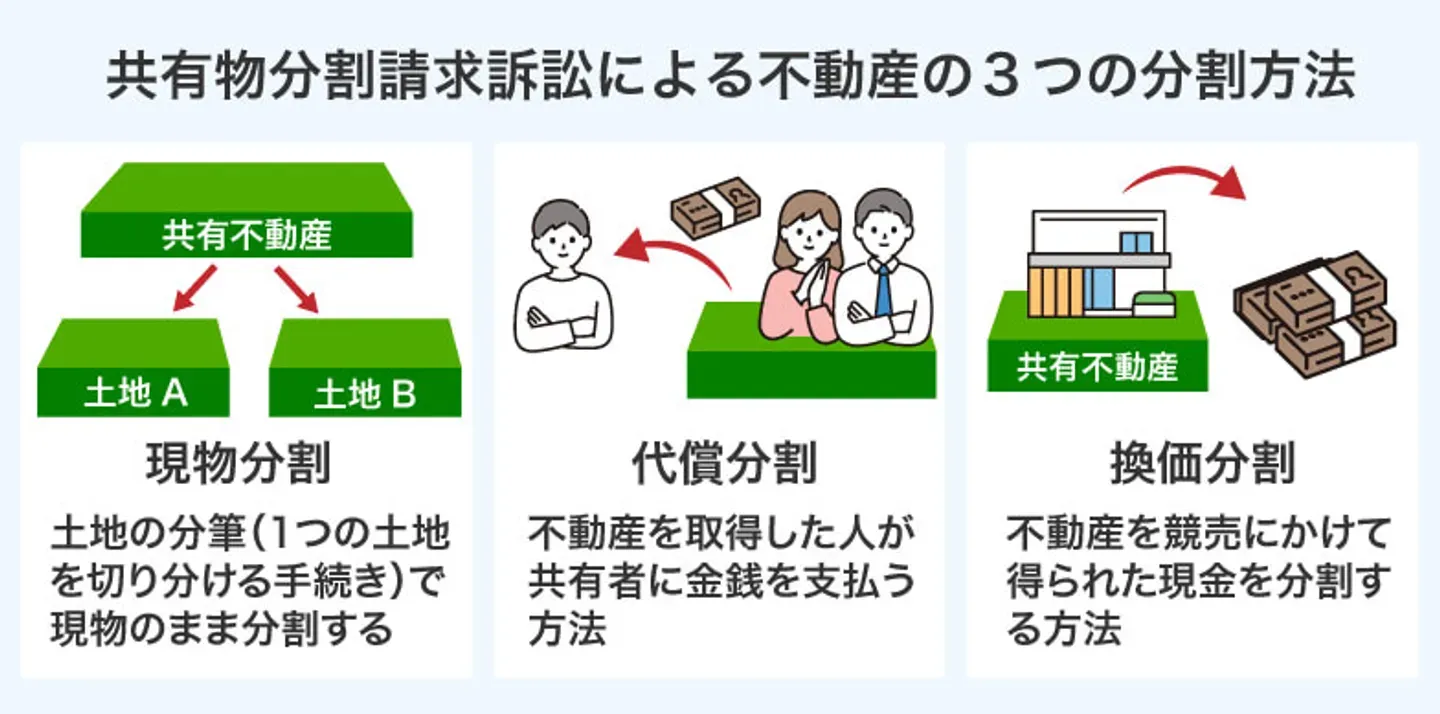

裁判所は、不動産の状況や共有者の意向を考慮し、以下のいずれかの方法で共有物を分割します。ただし、必ずしも自分が希望する分割方法になるとは限らず、裁判所が最も適切と判断した方法が採用される点に留意しておきましょう。

| 分割方法 |

内容 |

選択される条件 |

| 現物分割 |

土地を物理的に分けて、それぞれを共有者の単独名義にする方法 |

土地が広く、分筆しても利用価値が保たれる場合 |

| 代償分割 |

共有者の1人が不動産全体を取得し、他の共有者に対して持分相当額の代償金を支払う方法 |

不動産を残したい共有者がおり、資金力もある場合 |

| 換価分割 |

不動産を売却して現金化し、売却代金を共有者で分ける方法。不動産は競売にかけられるか、裁判所の許可を得て任意売却される |

現物分割や代償分割が困難な場合 |

共有物分割請求訴訟の一般的な流れは以下の通りです。

| 手順 |

内容 |

| 1. 弁護士に相談する |

訴訟には専門的な知識が必要なため、弁護士に依頼することが一般的 |

| 2. 地方裁判所に訴訟を提起する |

共有物分割請求訴訟を提起する |

| 3. 裁判所での審理 |

双方の主張を聞き、証拠を提出し、裁判所が分割方法を判断する |

| 4. 判決 |

裁判所が分割方法を決定し、判決が確定する |

| 5. 判決の執行 |

判決に従って不動産を分割したり、売却したりする |

共有物分割請求訴訟には、時間と費用がかかります。訴訟提起から判決まで、通常6ヶ月~1年以上かかることもあります。また、弁護士費用や裁判費用として、数十万円~数百万円かかる可能性があります。

また、換価分割が命じられた場合、不動産は競売にかけられることがあります。競売では市場価格よりも安く売却されることが多いため、共有者全員にとって損失となる可能性があります。

共有物分割請求は、他の方法では解決できない場合の最終手段と考えるべきです。まずは話し合いや調停での解決を試み、それでも解決しない場合に訴訟を検討することをおすすめします。

ただし、共有物分割請求権は法律で認められた権利であり、他の共有者が不当に共有状態を維持しようとしている場合には、有効な解決手段となります。弁護士に相談し、自分の状況に最も適した方法を検討しましょう。

共有不動産のトラブルは誰に相談すべき?

共有不動産のトラブルに直面した際、誰に相談すればよいのか迷う方も多いのではないでしょうか。トラブルの内容や解決したい方向性によって、適切な相談先は異なります。

法的な争いに発展している場合は弁護士、不動産を売却したい場合は不動産会社、登記手続きが必要な場合は司法書士というように、目的に応じて専門家を選ぶことが重要です。

ここでは、共有不動産のトラブルにおける主な相談先と、それぞれの専門家がどのような場面で力を発揮するのかを解説します。

法的な問題全般は弁護士に相談する

共有不動産をめぐって法的なトラブルが発生している場合、弁護士に相談することで専門的なアドバイスや交渉の代行を受けられます。

弁護士への相談が有効と考えられるのは、以下のようなケースです。

| 相談が有効なケース |

具体的な状況 |

| 話し合いが平行線になっている |

何度話しても意見が割れる場合や、感情的な対立が激しく冷静な対話ができない場合 |

| 共有者と連絡が取れない |

所在がわからず音信不通になっている場合や、共有者が連絡を拒否している場合 |

| 法的措置を考えている |

共有物分割請求や賃料・使用料請求など、調停や裁判を見据えている場合 |

意見が割れて交渉が進まない、過去のトラブルが原因で感情がこじれているといったケースでは、弁護士という第三者に間に入ってもらうことで、冷静な話し合いが可能になります。

また、共有者と連絡が取れないために話し合いの場を設けることすら困難な状況でも、弁護士を介することで突破口が開ける場合があります。既に交渉が決裂しており、共有物分割請求や使用料請求といった法的措置を検討している場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

勝訴の可能性がどの程度あるか、必要な証拠が充足しているかといった専門的な判断が求められます。法的措置を取る際の手続きも煩雑なので、対応方針や今後の動き方を固めるためにも、弁護士や専門家のサポートが不可欠です。

たとえば、弁護士に相談することで、以下のようなメリットとデメリットがあります。

| 項目 |

内容 |

| メリット |

法律の専門知識を活かして適切な解決策を提案してもらえる |

| 相手方との交渉を代行してくれるため、精神的負担が軽減される |

| 相手方が弁護士の存在を意識し、交渉がスムーズに進む場合がある |

| 裁判や調停など、法的手続きを任せられる |

| デメリット |

相談費用や着手金、成功報酬などの費用がかかる |

| 解決までの時間が長引く可能性もある |

| 必ずしも望み通りの結果が得られるとは限らない |

相談費用や料金体系は法律事務所により異なりますが、一般的には時間当たりの相談費用が決められています。弁護士のサポートが必要かどうか分からない場合、初回無料相談を活用してみるのも良いでしょう。

ただし、弁護士への依頼が必ずしも最善策ではないケースもあります。まだ相手方との話し合いをしていない場合や、信頼関係が残っており深刻な対立がない場合は、まずは共有者同士での交渉を試みることをおすすめします。

いきなり弁護士から連絡が来ると相手方が驚き、「自分と対立するつもりである」と誤解して感情的になってしまいかねません。第三者を介入させることで、かえって関係性が悪化するリスクもあります。

司法書士は登記のプロだがトラブルには介入できない

司法書士は、不動産の登記手続きを専門とする国家資格者です。

共有不動産に関しては、相続登記、持分移転登記、共有物分割による登記など、さまざまな登記手続きのサポートを受けることができます。弁護士と比べて費用が安く、登記に関しては高い専門性を持っているため、登記手続きだけが必要な場合には司法書士への相談が適しています。

司法書士に依頼できること

- 相続登記の手続き

- 持分移転登記の手続き

- 共有物分割後の登記手続き

- 登記に関する書類の作成

- 簡易裁判所での訴訟代理(訴額140万円以下の民事事件に限る)

ただし、司法書士は基本的に登記手続きの専門家であり、共有者間のトラブル解決や交渉の代行を行うことはできません。たとえば、共有者間で売却価格をめぐって対立している、使用料の支払いを求めたいといったトラブルについては、司法書士では対応できない可能性が高くなります。

また、司法書士が訴訟代理人として活動できるのは、簡易裁判所での訴額140万円以下の民事事件に限られます。共有物分割請求訴訟など、地方裁判所で扱う事件については、弁護士に依頼する必要があります。

したがって、登記手続きだけが必要な場合は司法書士、トラブル解決や法的交渉が必要な場合は弁護士というように、目的に応じて使い分けることが重要です。

売却を考えているなら不動産会社に相談する

共有不動産の売却を考えている場合、不動産会社に相談することで、査定や販売活動のサポートを受けられます。

不動産会社は、不動産の市場価値を査定し、適切な価格で売却するためのアドバイスを提供してくれます。また、買主を探すための販売活動や、売買契約の手続きもサポートしてくれるため、不動産売却をスムーズに進めることができます。

不動産会社に相談するメリット

- 不動産の適正な市場価格を知ることができる

- 買主を探すための販売活動を任せられる

- 売買契約の手続きをサポートしてもらえる

- 複数の不動産会社に査定を依頼することで、適正価格を把握しやすい

ただし、不動産会社に依頼する場合でも、共有不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要です。共有者間で売却方針がまとまっていない場合は、まず共有者同士で話し合いを行い、売却について合意を得る必要があります。

また、不動産会社によって得意分野や対応地域が異なるため、複数の会社に査定を依頼し、比較検討することをおすすめします。共有不動産の取扱い実績が豊富な会社を選ぶことで、よりスムーズな売却に期待できるでしょう。

共有持分を売却するなら専門の買取業者がおすすめ

共有持分だけを売却したい場合、一般の不動産会社ではなく、共有持分専門の買取業者に相談することをおすすめします。

一般の不動産会社は、不動産全体の売却を仲介することが主な業務です。共有持分だけの売却は、買主を見つけることが非常に難しく、一般の不動産会社では対応してもらえないことが多くあります。

一方、共有持分専門の買取業者は、共有持分を直接買い取ることを専門としています。他の共有者の同意が不要で、自分の意思だけで売却できるため、共有者と連絡が取れない場合や、話し合いがまとまらない場合でも、スムーズに共有状態から離脱できます。

共有持分専門の買取業者を選ぶメリット

- 他の共有者の同意なく、自分の持分だけを売却できる

- 買主を探す手間がなく、スピーディーに現金化できる

- 共有不動産の法的知識や取扱い経験が豊富で、安心して相談できる

- 複雑な権利関係でも対応してもらえる

買取業者を選ぶ際には、共有持分の買取実績が豊富で、信頼できる業者を選ぶことが重要です。複数の業者に査定を依頼し、査定額だけでなく、対応の丁寧さや説明の分かりやすさも比較検討しましょう。

まとめ

本記事では、共有不動産で起こりやすいトラブルとその解決方法について詳しく解説してきました。

共有不動産は、複数の人が1つの不動産を共同で所有している状態であり、売却や活用に共有者全員または過半数の同意が必要となるため、さまざまなトラブルが発生しやすいという特徴があります。

具体的には、管理費や固定資産税の負担をめぐる対立、利用方法や売却方針の意見の食い違い、一部の共有者による独占使用、相続による共有者の増加などです。

こうしたトラブルを根本的に解決するには、共有状態そのものを解消することが最も有効です。共有状態を解消する方法には、共有者全員で不動産を売却する方法、共有者間で持分を売買する方法、自分の持分だけを第三者に売却する方法、土地を分筆する方法、持分を放棄する方法、共有物分割請求訴訟を起こす方法などがあります。

共有不動産のトラブルは、放置すればするほど複雑化し、解決が困難になります。相続が発生するたびに共有者が増え続け、最終的には誰も手をつけられない状態になってしまうこともあります。そのため、トラブルの兆候が見えたら、早めに対処することが大切です。