共有名義不動産を売却できない主な理由

共有名義不動産が売却できない原因は一つとは限らず、さまざまな問題が複雑に絡み合っていることも多いのが実情です。そのため、どこにボトルネックがあるのかを見極めたうえで、適切な対処方法を検討する必要があります。

共有名義不動産を売却できない理由としては、主に以下の3つがあります。

| 売却できない理由 |

具体的なシチュエーション |

| 共有者が不動産全体の売却に反対している |

・共有不動産に居住している人が売却に反対している

・手続きに手間がかかりそうだからと承諾してくれない

・不動産に思い入れがあり、売却に承諾してくれない共有者がいる

|

| 共有者に特殊な事情があり売却の手続きが進まない |

・共有者の連絡先や所在がわからない

・共有者に意思能力がない(認知症患者や未成年者など)

・共有者が海外在住

|

| 不動産自体に問題があり買い手がつかない |

・立地条件が悪い

・建物や設備の老朽化が進行している

・隣地との境界線が確定していない

・再建築不可物件に該当する

・過去に人が亡くなる事件・事故があった

|

実務上、予想以上に詰まるポイントが多く、感情的な面も絡むためスムーズに進まないケースがしばしばあります。では、それぞれの理由について、具体的にどんな問題が発生し、どのように対応すべきかを解説します。

共有者が不動産全体の売却に反対している

共有名義不動産を売却できない理由として最も多いのが、共有者が不動産全体の売却に反対しているというものです。共有名義不動産全体を売却するためには、共有者全員の同意が不可欠です。

共有物に対する行為は「保存行為」「管理行為」「変更行為」の3種類ありますが、共有名義不動産全体の売却は「変更行為」にあたります。民法第251条では、共有物に変更を加える場合は、共有者全員の同意を得る必要があると定められています。

第二百五十一条

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

引用元 民法 | e-Gov 法令検索

たとえ99%の共有持分を保有する共有者が売却に賛成していても、残りの1%の共有者が売却に反対している場合、売却は法的に不可能となります。

経験上、売却に反対する共有者の理由はさまざまですが、思い入れが強いなど感情的な理由で手放したくない場合は、冷静な話し合いだけでは解決しにくく、感情的な対立が激しくなることがよくあります。そのため、第三者を交えて冷静に進めることが重要です。

さらに、手続きの煩雑さを避けたいという理由で反対するケースも少なくありません。不動産の売却手続きには時間や費用がかかるため、共有者の中にはその手間を避けたいという人も多いのです。

不動産取引のプロセスに詳しくないことや、将来の税金や費用負担について懸念があるため、売却に反対するという人もいます。

また、共有不動産に居住している共有者がいる場合、売却に対する反対はより強くなる傾向です。居住者にとって、家を売却することは単に物理的な移動だけでなく、生活基盤の大きな変更を意味します。このため、冷静に話し合いを進めるのが難しく、感情的になりやすいのです。

売却に反対している共有者がいる状況で売却手続きを進めてしまうと、売買契約が法的に無効となるのはもちろん、買主や売却を反対していた共有者から損害賠償を請求される可能性があります。

共有者に特殊な事情があり売却の手続きが進まない

共有者に以下のような特殊な事情があり、売却の手続きが進まないケースもあります。

- 共有者の連絡先や所在がわからない

- 共有者に意思能力がない(認知症患者や未成年者など)

- 共有者が海外在住

前述したように、共有名義不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要です。この同意というのは、「売却に賛成する」という意思を明確に示している状態を指します。

「売却に反対していないが、売却に賛成するとも言っていない」という中立的な態度は、実質的に売却に反対しているものとして扱われます。また、「連絡先や行方が分からない」「海外に在住している」などの理由により、一部の共有者から明確な売却の意思表示が得られない場合は、事実上売却手続きは進められません。

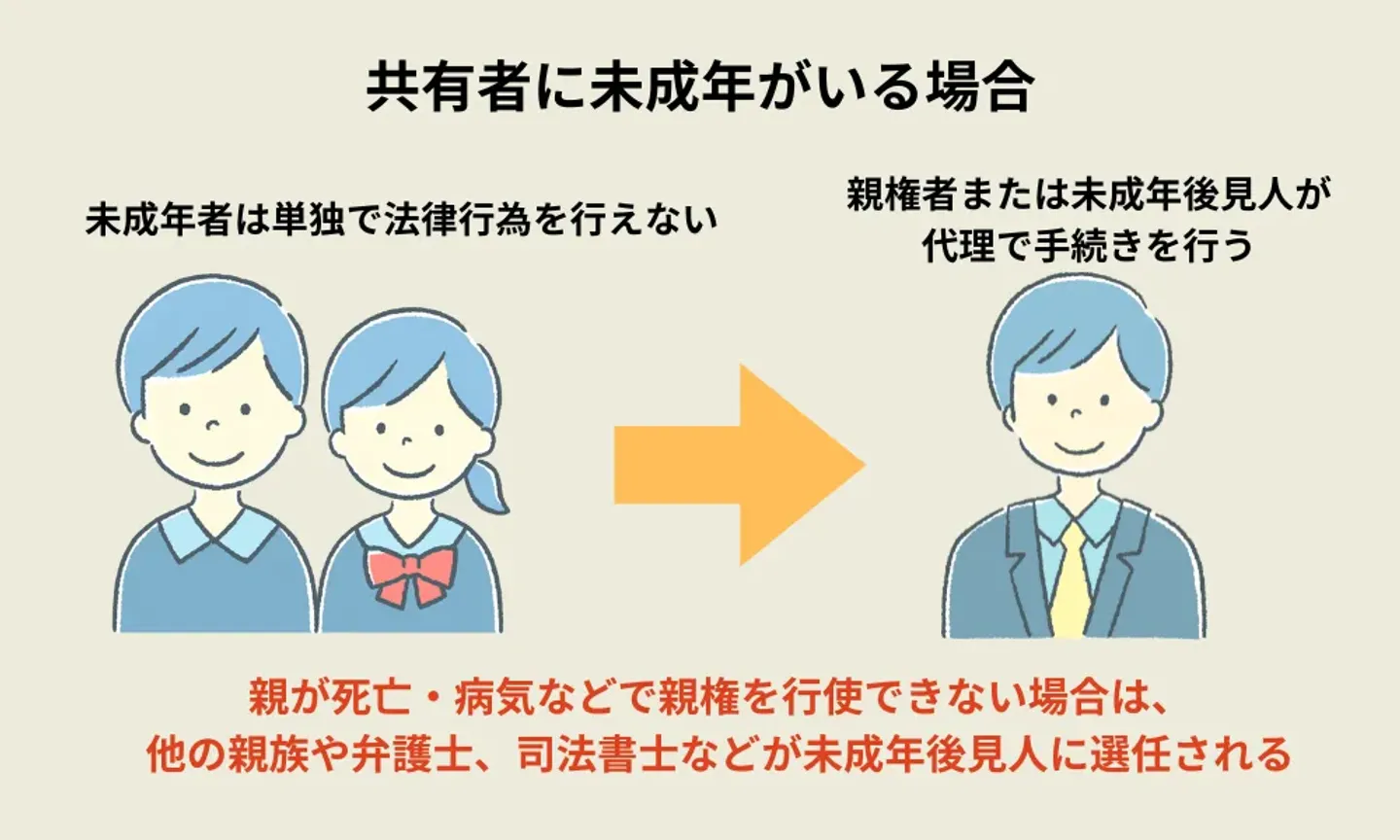

また、共有者の中に認知症や知的・精神障害などの意思能力がない者や未成年者がいる場合、たとえ共有者全員の同意を得られたとしても、そのままの状態では売却手続きが進められません。意思能力がない者や未成年者は単独で法律行為が行えず、売買契約は法的に無効となるためです。

ワンポイント解説

特に所在不明の共有者がいる場合、戸籍附票や住民票で調査しますが、それでも見つからないことも多いです。

その場合、最終的には不在者財産管理人の選任や所在等不明共有者の持分取得の申立てのように、裁判所への申し立てが必要になることがあります。

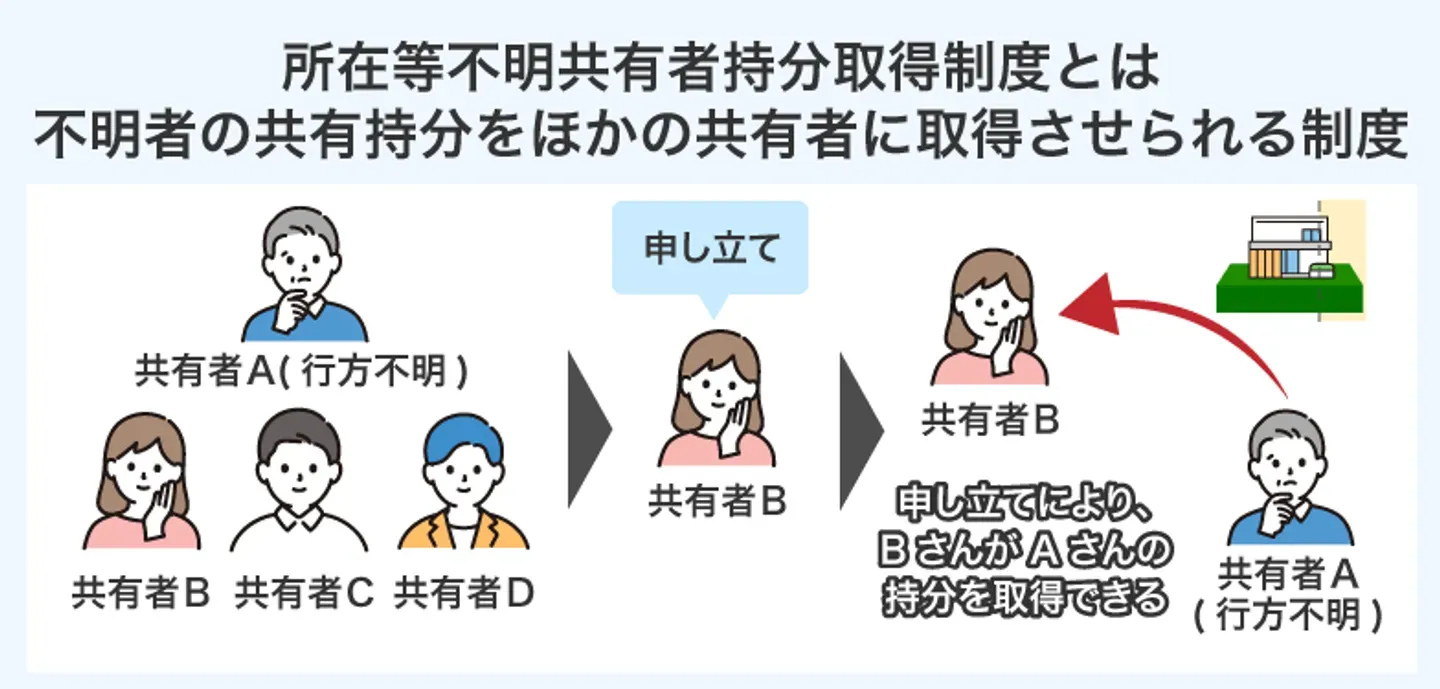

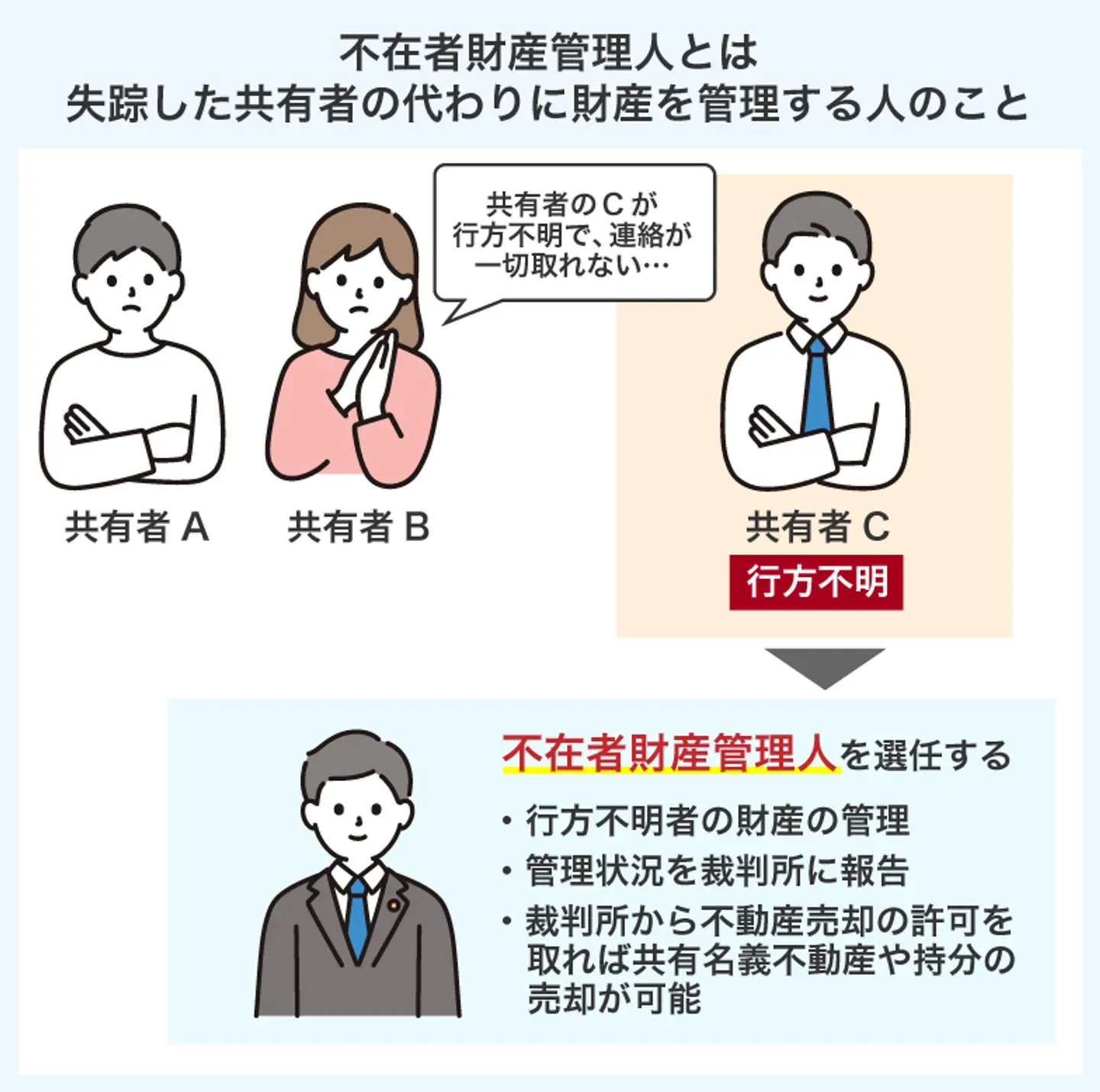

不在者財産管理人の選任とは、行方不明の共有者の財産を管理するために家庭裁判所に申し立てることです。その後、選任された管理人が売却の同意などを行います。一方で所在等不明共有者の持分取得制度は、行方不明の共有者の持分を他の共有者が取得する手続きです。

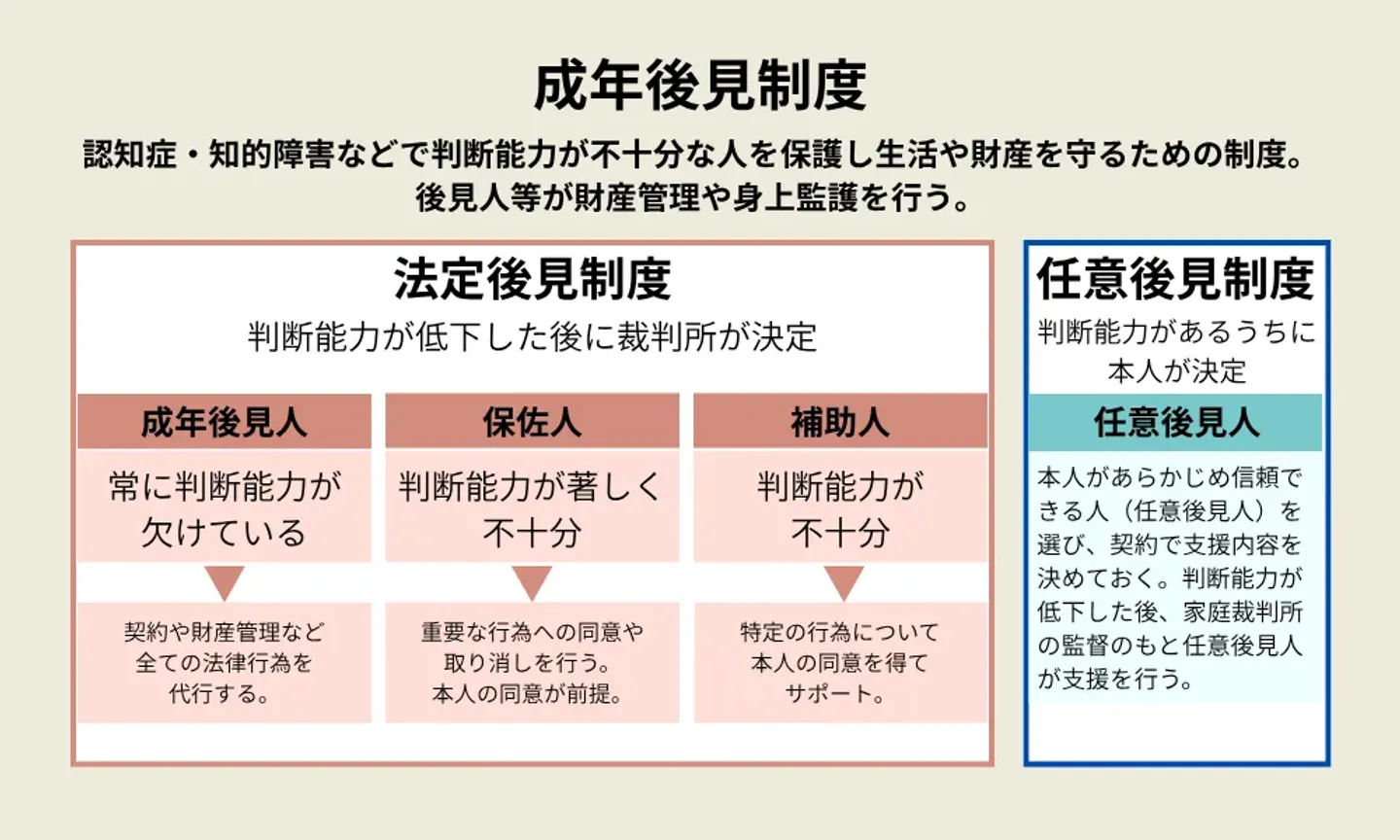

一方で、認知症のように意思能力がない者や未成年者がいる場合は、成年後見人制度を利用することになります。

成年後見人とは、判断能力が不十分に代わって、財産管理や契約などの法的手続きを行う人物です。家庭裁判所が選任し、後見人は本人の利益を守るために活動します。成年後見人が選ばれることで、売買契約なども進められるようになります。

不動産自体に問題があり買い手がつかない

共有者全員の同意は得られたものの、不動産自体に問題があって買い手がつかないというケースもあります。買い手がつかない主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 立地条件が悪い

- 建物や設備の老朽化が進行している

- 隣地との境界線が確定していない

- 再建築不可物件に該当する

- 過去に人が亡くなる事件・事故があった

こういったマイナス要因を抱えている不動産は、一般の買い手から購入を敬遠されやすいため、市場価格通りに売却するのは困難なのが実情です。「売却価格を相場より下げる」「自己負担で修繕やリフォームを行う」など、戦略的な売却活動を進めないと買い手探しは難航しやすいです。

共有名義不動産を売却できない場合はどうする?対処法の全体像

共有名義不動産の売却がうまくいかない場合、どの方法を選択するかが重要です。実務上、最初に試みるべきは不動産全体の売却です。しかし、共有者間の合意形成が難しい場合や、不動産に問題がある場合などは、段階的に次の手段を検討することが求められます。

ここでは、各方法が実務的にどう扱われるかも交えつつ、全体像を紹介します。

| 対処法 |

内容 |

| 不動産全体の売却を再度検討 |

売却に反対する理由を共有者間で再確認し、課題があれば解消しつつ全体売却を再交渉する方法。全体売却が成立すればもっとも高い価格で現金化しやすい一方、意見調整に時間がかかることがあり、合意形成が難航する可能性もある。

|

| 共有持分の売却 |

全体売却ができない場合、自分の共有持分のみを第三者へ売却して管理負担と責任から解放される方法。単独で売却できる点は有利だが、市場需要が低いため買取に回りやすく、価格が低くなりがち。

|

| 共有持分の贈与・放棄 |

買い手がつかない場合に、共有持分を贈与または放棄して管理負担から抜ける方法。他の共有者に引き継げば管理体制は整理されるが、贈与税が発生する可能性があり、現金化はできない。

|

| 分筆・共有物分割請求 |

土地が広い場合は分筆して単独名義化し、自由に活用・売却する方法。また最終手段として裁判による共有物分割請求を行うことで法律上確実に共有状態を解消できる。ただし測量・登記費用や裁判コストが発生し、土地形状によっては価値が下がるほか、希望通りの分割にならないこともある。

|

実際のところ、共有名義不動産の売却や解消には、必ずしも一つの方法で全て解決するわけではなく、状況に応じた柔軟な対応が求められます。特に、「全体売却がうまくいかない」という場面では、感情的な対立や法的なハードル、物理的な障害などの問題の背景を見極め、段階的に解決を目指すことが大切です。

また、各方法を実行する際には、専門家のサポートを受けることが非常に重要です。実務的に見て、法的なアドバイスを早期に受けることで不必要なトラブルを回避でき、時間やコストを効率的に使えます。

共有者が共有名義不動産全体の売却に反対している理由と対処

共有名義不動産の全体を売却しようとしても、共有者のうち誰かが反対していれば、全体の売却を進めることはできません。まずは、なぜ共有者が売却に同意しないのか、その理由を明確にすることが重要です。

反対する理由は、感情的なものから経済的なものまでさまざまです。

代表的なケースとしては、以下のものが挙げられます。

| 反対理由 |

具体例 |

主な対処法 |

| 不動産に思い入れがある |

・実家や相続した土地など、思い出が詰まっている

・亡くなった親の遺志を尊重したい |

・感情を否定せず、丁寧に話し合いの場を設ける

・売却ではなく「持分譲渡」や「一時的な賃貸」など代替案を提示する

・弁護士や不動産会社など第三者を交えて冷静に話し合う

|

| 共有者が居住・利用している |

・共有不動産に実際に住んでいる

・店舗や倉庫として使用している |

・居住者に対して使用補償(使用料)を提案(民法249条)

・代替住居の確保や売却時期・条件の調整を提案する

・話し合いが困難な場合は共有物分割請求訴訟を検討する

|

| 売却価格・条件に納得していない |

・提示された査定額が安い

・売却先に不信感がある |

・複数の不動産会社に査定を依頼して相場を共有する

・不動産鑑定士の評価書を取得し妥当性を説明する

・売却時期や分配方法を柔軟に調整する

|

| 税金や費用の負担を懸念している |

・譲渡所得税や登記費用を負担したくない

・分配が不公平になるのではと不安 |

・売却後の税負担シミュレーションを提示して不安を解消する

・費用を売却代金から按分(均等に差し引く)する方法を提案する

・税理士を交えて手取り額を具体的に共有する

|

| 今後の活用を検討している |

・建て替えや賃貸経営を考えている

・子ども世代に残したい |

・共有のまま保有するリスク(意思決定の遅延・費用負担の不公平・相続時の共有者増加など)を説明する

・単独所有化や持分買取・交換などの整理を検討する

・「数年後に再協議する」など期限を設けて合意する

|

| 共有者同士の関係が悪化している |

・相続後の兄弟間で意見が合わない

・過去の遺産分割で不信感がある |

・感情的な対立を避けるため弁護士を代理人に立てる

・最終手段として共有物分割請求訴訟を視野に入れる

・持分のみを買取業者に売却する方法も検討する

|

反対する理由を把握できれば、感情的な対立を避けつつ、現実的な解決策を選びやすくなります。また、共有状態の放置は修繕費や固定資産税の負担、将来の相続トラブルにつながるため、早い段階で専門家を交えて協議することが大切です。

以下では、理由ごとに具体的な対処法を解説します。

不動産自体に思い入れがある

実家や相続した土地など、思い出が詰まった不動産には、愛着を持つ人も多いものです。とくに「亡くなった親の遺志を尊重したい」「先祖代々の土地を手放したくない」といった理由から、売却に強く反対するケースもあります。

実際に、私たちも多くのケースでこのような感情的な理由で売却に反対しているケースを何件も見てきました。この場合、実務的な目線からアドバイスすると、感情を否定せずに理解を示し、慎重に対応することが最も重要です。

その土地に込められた思いを無視することなく、選択肢を一緒に考えていくことが解決への第一歩となります。

売却以外にも、次のような代替策を検討するのもよいでしょう。

- 自分の持分を他の共有者に譲渡する(自己の持分は原則、単独で譲渡可能)

- 一時的に賃貸に出して様子を見る(賃貸は管理行為に当たり、過半数の同意が必要。民法252条)

- 共有のまま一定期間保有し、期限を決めて定期的に再協議する

なお、共有物の売却や処分は民法249条で「共有者全員の同意」が必要と定められています。他の共有者による持分買取を進める場合にも、全員の理解を得て進めるとよいでしょう。

感情と手続きを切り離し、弁護士などの第三者を交えて冷静に話し合うのも有効です。感情的な対立が深まっている場合は、一定の冷却期間を設けてから再度話し合うなど、時間をかけて合意を目指すとよいでしょう。

住んでいる・利用している

共有不動産に共有者の1人が実際に居住している、または事業用に使用している場合「今の生活や仕事を続けたい」という理由から売却に反対されるケースがあります。

このような場合は、まず民法第249条の趣旨に基づき、使用補償(使用料)の支払いを求めることが実務的な解決策の一つです。これは、他の共有者が共有物を使用できない状態にある場合に、公平を保つための実務的対応です。

実際には、使用料の請求を行ったところ、共有物を使用している共有者が退去することで、他の共有者がその土地を売却できるようになったというケースもあります。

ただし、居住者の生活基盤に大きな影響を及ぼすため、十分な配慮が必要です。居住者が生活を立て直せるよう、売却時期や条件を調整することも現実的な対処法となります。

たとえば、引っ越しの時期を譲渡日から数ヵ月後にするなど、条件をすり合わせるとよいでしょう。

とにかく共有状態を解消したいという場合は、共有物分割請求という手段もあります。共有物分割請求は、不動産などの財産の共有状態を解消するために、共有者全員に対して協議(話し合い)で共有物の分割を求める手段です。

話し合いで解決が難しい場合は、最終的に共有物分割請求訴訟を提起し、裁判所が「競売」や「分筆」などの方法で分割を命じることも可能です。ただし、共有物分割請求訴訟まで発展すると、分割方法は裁判所の判決に従わなければなりません。

実際、裁判所が競売による換価分割を選択するケースが多いです。競売の場合は相場の50%程度で売却されてしまうため、「どうせ売るなら初めから全員で売ればよかった」と後悔するケースも多く見られます。

そのため、共有物分割訴訟はどうしても意見がまとまらないときの最後の手段とし、本当に利用すべきか専門家に相談しながら検討することをおすすめします。

共有物分割請求の詳細は「共有物分割請求│まずは話し合い、最終的には訴訟も検討」をご覧ください。

売却価格・条件に納得していない

提示された査定額が安すぎる、あるいは売却先に不信感があるといった理由で、共有者が売却に同意しないケースも少なくありません。このような場合は、客観的な根拠をもとに説明することが大切です。

不安は大きく「価格の妥当性」と「条件の公平性」に分かれるため、以下の対応が有効です。

- 複数の不動産会社に査定を依頼し、相場価格を共有する

- 不動産鑑定士による評価書を取得し、第三者の公平な根拠を提示する(※鑑定書は裁判所提出資料として用いられることもある一方、作成に費用・期間がかかります)

- 売却時期や分配方法を柔軟に調整し、全員が納得しやすい条件を整える(例:引渡し時期の調整、経費や譲渡益の配分の書面合意など)

査定額は、不動産会社の得意分野や評価基準によって大きく異なることがよくあります。実際に、同じ土地でも不動産会社によって査定額が数百万円異なることもありました。

そのため、複数の査定結果を共有し、相場感を持ってもらうことが解決への近道です。複数の査定を受けることで、売却価格の妥当性を他の共有者にも理解してもらいやすくなります。

また、査定額だけでなく、その価格がどのような要素から算出されたのか、どの地域の市場動向に基づいているのかを丁寧に説明することが必要です。たとえば、「この価格は過去3年間の近隣売買事例に基づいています」といった根拠を示すことで、共有者が納得しやすくなります。

私の経験でも、透明性を持って情報を共有することが、相談者様との信頼関係の構築において非常に助けになったと感じています。

査定の根拠や条件が不透明なまま話を進めると誤解や不信につながるため、情報を丁寧に開示しながら、全員が納得できる形を目指して話し合うことが大切です。たとえば、価格に対して不安を感じている共有者に対しては、過去の取引事例や市場動向を示し、さらには不動産鑑定士に依頼して評価書を取得することも一つの手段として有効です。

実務上、こうした第三者の意見を加えることで、共有者が納得する場面が非常に多く見受けられます。特に価格や条件に関して疑念を持っている場合、第三者の意見を尊重することで、合意形成がスムーズに進みやすくなります。

このように、全員が納得するためには、常にオープンで透明なコミュニケーションを心がけ、各自が安心して決定できる環境を整えることが重要です。

売却時の税金や費用の負担を懸念している

「譲渡所得税や登記費用が高そう」「売却後の分配で不公平が生じるのではないか」といった経済的な不安から反対されるケースもあります。この場合は、税金や費用の仕組みを具体的に説明して不安を取り除くことがポイントです。

不安を解消するためには、次のような対応が効果的です。

- 税理士に相談し、売却後の税負担シミュレーションを提示する

- 費用を売却代金から按分(均等に差し引く)して支払う方法を提案する

- 税理士を交えて、税負担後の手取り額を全員で共有する

数字を根拠に説明することで、負担の不公平感をやわらげ、合意を得やすくなります。客観的な数値をもとに話し合えば、感情的な対立の長期化も防げるでしょう。

実際、感情的な反発があった場合でも、数値的に説明することで納得してもらえた場面が多くありました。

なお、譲渡所得税は、不動産の売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益(譲渡所得)に対して課税される仕組みです。所有期間が5年以内の場合は39.63%、5年を超える場合は20.315%が適用され、2037年までは所得税額に対して2.1%の「復興特別所得税」も加算されます。ただし、マイホーム特例や3,000万円控除などを活用すれば、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

また、印紙税や司法書士報酬などの諸費用も発生するため、事前に見積もりを確認しておきましょう。

今後の活用を検討している

「将来的に建て替えや賃貸経営を考えている」「子ども世代に不動産を残したい」といった理由で、売却せずに所有し続けたいと考える共有者もいます。しかし、共有状態のまま長期間所有し続けると、修繕費の負担割合をめぐる対立や、共有者の死亡による相続人の増加、管理責任の所在が不明確になるなど、トラブルに発展する可能性が高くなります。

実際、売却を先延ばしにしていたことで、修繕費の分担や管理責任の問題がこじれ、最終的にトラブルが発生してしまうケースも多いです。そのため、共有状態を整理したうえで、単独所有化の方法を検討するのが望ましいでしょう。

そのため、共有状態を整理したうえで、単独所有化の方法を検討するのが望ましいでしょう。

たとえば以下のような方法があります。

- 持分を買い取ってもらい単独名義に変更する

- 「数年後に再度方向性を話し合う」など期限を設けた合意を交わす

共有のまま活用を続ける場合でも、修繕や税金負担、相続発生時の対応などについてあらかじめ取り決めておくことが重要です。トラブルを防ぐためにも、早い段階で弁護士に相談しておくとよいでしょう。

共有者同士の関係が悪化している

相続後に兄弟間で意見が対立している、過去の遺産分割をめぐる不信感が残っているなど、人間関係の悪化が原因で話し合いが進まないケースもあります。

このような場合は、感情的な対立を避けるために弁護士を代理人に立てるのが有効です。第三者を仲介に入れれば、冷静な交渉や法的な整理がしやすくなります。

実際に、共有者との関係が悪く話し合いにすらならなかった相談者の方も、弁護士に代理人を依頼したことで冷静な話し合いが進み、最終的にスムーズに土地の売却が成立したことがありました。

話し合いでも合意に至らない場合は、共有物分割請求訴訟の提起を検討しましょう(民法258条)。裁判所が、現物分割・代償分割・競売などの方法の中から、各共有者の事情を考慮して最も妥当な方法を判断します。

また、話し合いが完全に決裂している場合は、自己の持分のみを買取業者へ売却する方法も検討できます。クランピーリアルエステートのように、共有トラブルの解決に実績を持つ専門業者であれば、現金化と共有状態の解消を同時に進めることが可能です。

特殊な事情で共有名義不動産全体を売却できない理由と対処

共有名義不動産の売却は、共有者全員の同意が必要です。しかし、共有者のなかに「連絡が取れない」「意思能力がない」などの事情がある場合、話し合い自体が進まなくなるケースもあります。

共有者の事情によって売却できない主なケースと、その対処法・注意点は以下のとおりです。

| 状況 |

内容 |

| 共有者の連絡先がわからない |

転居や疎遠により所在が不明な場合、住民票や戸籍附票で住所を調査し、親族・知人への照会を行う。不明のままなら不在者財産管理人の選任や所在等不明共有者の持分取得制度を検討する。調査は弁護士の関与が必要となることもある。

|

| 共有者が行方不明 |

長期不明で連絡が取れない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てを行い、管理人が代理で売却同意を出す。売却には裁判所の許可が必要。

|

| 共有者が認知症で意思能力がない |

判断能力を欠くため同意が無効となるケースでは、成年後見人の選任手続きにより後見人が売却手続きを行う。選任には数週間〜数ヶ月かかる場合があり、親族の同意を求められることもある。

|

| 共有者が未成年 |

未成年は単独で法律行為ができないため、親権者または未成年後見人が代理で手続きを行う。ただし親が共有者の場合は利益相反となり、特別代理人の選任が必要。

|

| 共有者が海外在住 |

署名や本人確認が物理的に困難なため、委任状を作成し在外公館で署名証明や認証を受ける。郵送等で時間がかかるため余裕をもって進める必要がある。

|

上記のような事情がある場合でも、法律上の手続きや代理制度を活用すれば、売却の実現は可能です。ただし、家庭裁判所への申立てや各種手続きには時間がかかるため、早めに弁護士へ相談し計画的に進めましょう。

共有者の連絡先がわからない

共有者が転居していたり疎遠で連絡先が不明だったりする場合、まずは行政機関での情報調査を行いましょう。市区町村役場で住民票や戸籍附票を取得すれば、過去の住所履歴や現住所を確認できる場合があります。また、親族や知人などに聞き取りを行い、居住地や連絡手段を探すことも有効です。

実際に私が担当した案件でも、疎遠な共有者の住所を住民票で調査し、数年ぶりに連絡を取ったケースがありました。まずは身近な方法を試すことが大切です。

それでも所在が確認できない場合は、弁護士を通じて法的な手続きを検討する必要があります。

たとえば、他の共有者が「所在等不明共有者の持分取得制度」(民法第262条の2)を利用して、所在不明の共有者の持分を取得できる場合もあります。「所在等不明共有者の持分取得制度」は、所在不明の共有者によって売却や活用が進まない状態を解消するための仕組みとして、2021年の民法改正で新設されました。裁判所への申立てや公告などの手続きを経て進めます。

一方で、長期間行方不明の場合は、家庭裁判所で「不在者財産管理人の選任」を申立てることも可能です。

「不在者財産管理人の選任」については次項で詳しく説明します。

共有者が行方不明

共有者の消息が長期間にわたり完全に不明な場合は、家庭裁判所で「不在者財産管理人選任申立て」を行うことになります。

不在者財産管理人とは、民法第25条に基づき、不在者の財産を保全・管理するために裁判所が選任する人です。選任された管理人は、不在者に代わって財産の管理や処分を行うことができ、共有不動産の売却にも代理で同意できます。

ただし、実際に売却を行うには家庭裁判所の許可が必要です。許可が下りるまでには数週間から数ヵ月ほどかかることもあり、申立書類も複雑なため、早めに弁護士へ相談して手続きを進めるとよいでしょう。

共有者が認知症で意思能力がない

共有者が認知症などで意思能力を失っている場合、本人の同意は法的に無効となります。このような場合は、成年後見制度を利用し、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらう必要があります。

成年後見人とは、判断能力が十分でない人(被後見人)に代わって、財産の管理や契約行為などの法律行為を行う人のことです。成年後見人には、配偶者や子どもなどの親族のほか、弁護士や司法書士などの専門職が家庭裁判所により選任される場合もあります。

後見人が選任されると、本人に代わって不動産の売却に同意したり、契約手続きを進めたりすることが可能です。

成年後見の申立ては、本人の親族や利害関係人、または市区町村長などが行えます。ただし、後見人の選任には家庭裁判所の手続きが必要で、数週間〜数ヵ月かかります。そのため、早めに申立てを行い、専門家の助言を受けながら手続きを進めるとよいでしょう。

共有者が未成年で意思能力がない

民法第5条により、未成年者は法律行為を単独で行うことができないため、親権者または未成年後見人が代理で手続きを行います。

未成年後見人とは、親権者がいない未成年者に代わって財産を管理したり、法律行為を行ったりするために家庭裁判所が選任する人です。親がすでに亡くなっている場合や、病気・行方不明などの理由で親権を行使できない場合には、家庭裁判所で未成年後見人を選任する手続きが必要です。

多くの場合、親族や弁護士などが選任されますが、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門職が選任されることもあります。

なお、親が共有者の1人である場合は、親子間で利益が相反するため「特別代理人選任申立て」を行わなければなりません。特別代理人とは、親が未成年者の代理人になると利益が衝突する場合に、代わりにその行為を行うために裁判所が選任する人です。特別代理人も、親族や弁護士、司法書士などのなかから選ばれます。

この申立ては家庭裁判所で行い、審理や選任までに数週間程度かかるケースが一般的なため、早めに準備しておくことが大切です。

共有者が海外在住

共有者が海外に住んでいる場合、連絡や同意の取得が難しいうえに、署名や押印、本人確認を国内と同じ形式で行うことも困難です。

この場合は、委任状を作成して送付し、在外公館(日本大使館・領事館)で署名証明や認証などの公証手続きを受けることで、正式な代理権を証明できます。署名証明付きの委任状は、日本国内での登記や売買契約の際に有効な書類として利用できます。これにより、共有者が日本にいなくても売却手続きを進めることが可能です。

ただし、郵送や認証手続きに時間がかかるため、売却スケジュールには十分な余裕を持って対応する必要があります。

また、国や地域によって必要書類や認証の方式が異なるため、事前に外務省の在外公館による証明制度を確認したうえで、弁護士に相談しておくと安心です。

共有名義不動産全体を売却できない場合は自己持分の売却を検討する

共有名義不動産全体を売却できない場合は、自分の共有持分を売却することを検討してみましょう。不動産全体の売却では共有者全員の同意が必要ですが、自分の共有持分のみであれば他の共有者の同意を得なくても売却が可能です。

共有持分はあくまで個人の所有物であるため、所有者本人の意向で自由に売却することが法的に認められています。

第二百六条

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

引用元 民法 | e-Gov 法令検索

共有持分の売却先は、主に「他の共有者」と「専門の買取業者などの第三者」の2つに分けられます。

| 方法 |

概要・主なポイント |

| 他の共有者へ持分を売却する |

・他の共有者に買取の意思や資金がある場合に有効

・第三者よりも高値での売却に期待できる

・税金や登記費用が発生する

|

| 専門の買取業者などの第三者に持分を売却する |

・他の共有者に売却するよりも売却価格は低い傾向にある

・共有持分は需要が極めて少なく、一般の個人に売却するのは困難

・専門の買取業者に売却する場合、最短数日~1ヶ月程度で現金化が可能

|

それぞれの方法について、詳しく解説します。

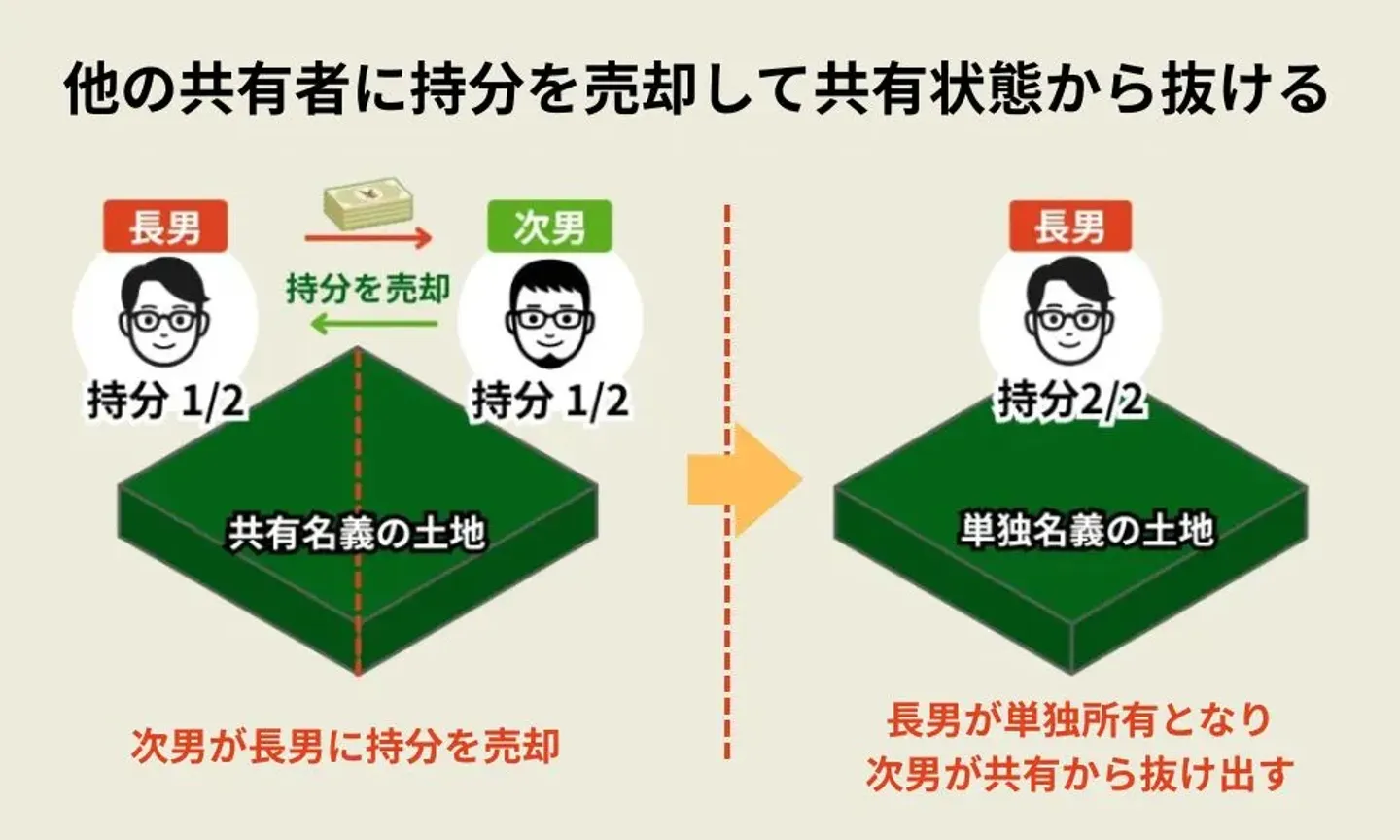

他の共有者に売却する

共有持分を最も高く円滑に売却できるのは、他の共有者へ持分を売却する方法です。共有持分のみを購入しても、「不動産を自由に活用・売却できない」「他の共有者とトラブルに発展する恐れがある」など共有名義ならではの制約やリスクが伴うことから、第三者からは購入を敬遠されやすく、安く買い叩かれるケースが多いです。

一方、他の共有者からしてみれば、持分の買い増しによって持分割合を高めることで、以下のようなメリットが得られます。

- 共有名義不動産に対する影響力が強化されることで、自分の意向が通りやすくなる

- 持分価格が過半数になれば、管理行為を単独で行えるようになる

- 持分割合が100%になれば、不動産を単独で所有でき、自由に活用・売却できるようになる

第三者からは購入を敬遠されやすい共有持分も、他の共有者からすればむしろ共有名義特有のデメリットの解消につながる魅力的な購入対象となります。

他の共有者に買取の意思と資金力さえあれば、第三者よりも高値での買取に応じてもらいやすく、売却手続きも比較的スムーズに進みやすいです。なお、この対処法は自分が他の共有者の持分を買い取る場合でも可能です。

共有持分の売却価格は、不動産会社に査定を依頼して相場を把握したうえで、共有者同士で話し合って決めるのが基本です。実際に共有持分を取引する際には、たとえ共有者と親しい関係性であっても、必ず不動産会社に仲介を依頼するようにしましょう。

不動産会社を介することで、当事者同士の感情的な対立や法的なトラブルを未然に防ぐ効果に期待できます。

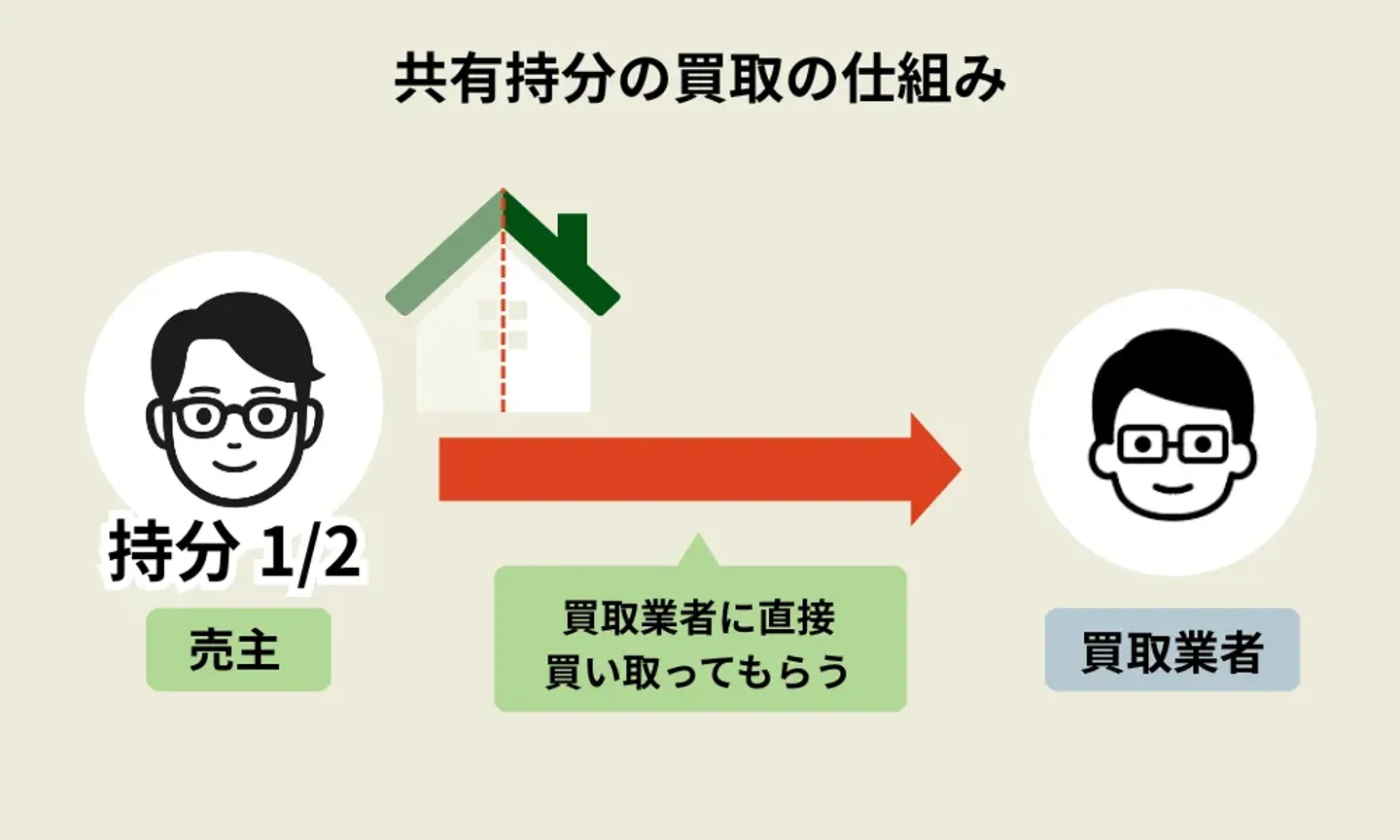

専門の買取業者に売却する

他の共有者が買い取らない場合は、共有持分の買取を専門とする業者へ売却する方法が現実的です。

共有持分は単独で利用できず、権利関係が複雑になりがちなため、一般的な不動産業者や個人が購入することはほとんどありません。実際に、一般的な不動産会社で断られたため買取業者に相談したところ、相談から数日でスムーズに現金化を実現した事例は少なくありません。

また、買取業者は自らが買い手となるため、買主探しや仲介交渉の手間が省け、仲介よりも早期に現金化できるメリットもあります。

ただし、買取業者は他の共有者と交渉して物件全体を買い取り、リフォームや解体を行ったうえで転売・賃貸を行うのが一般的です。こうした工程にかかるコストやリスクを織り込んで買い取るため、買取価格は「不動産全体の価格×持分割合」の2〜5割ほどになる傾向があります。

また、先述したように業者は他の共有者の持分もまとめて取得しようとするため、事前に他の共有者へ売却の意思を伝えておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなります。

持分を売却できなくても管理負担から逃れる方法はある

共有持分を売却できない場合は、贈与や放棄による手段で処分することを検討してみましょう。

| 方法 |

概要・主なポイント |

| 持分の贈与 |

・親族間で共有持分を無償で整理したい場合に有効

・受贈者に高額な贈与税が課される可能性があるため、税理士への相談が望ましい

|

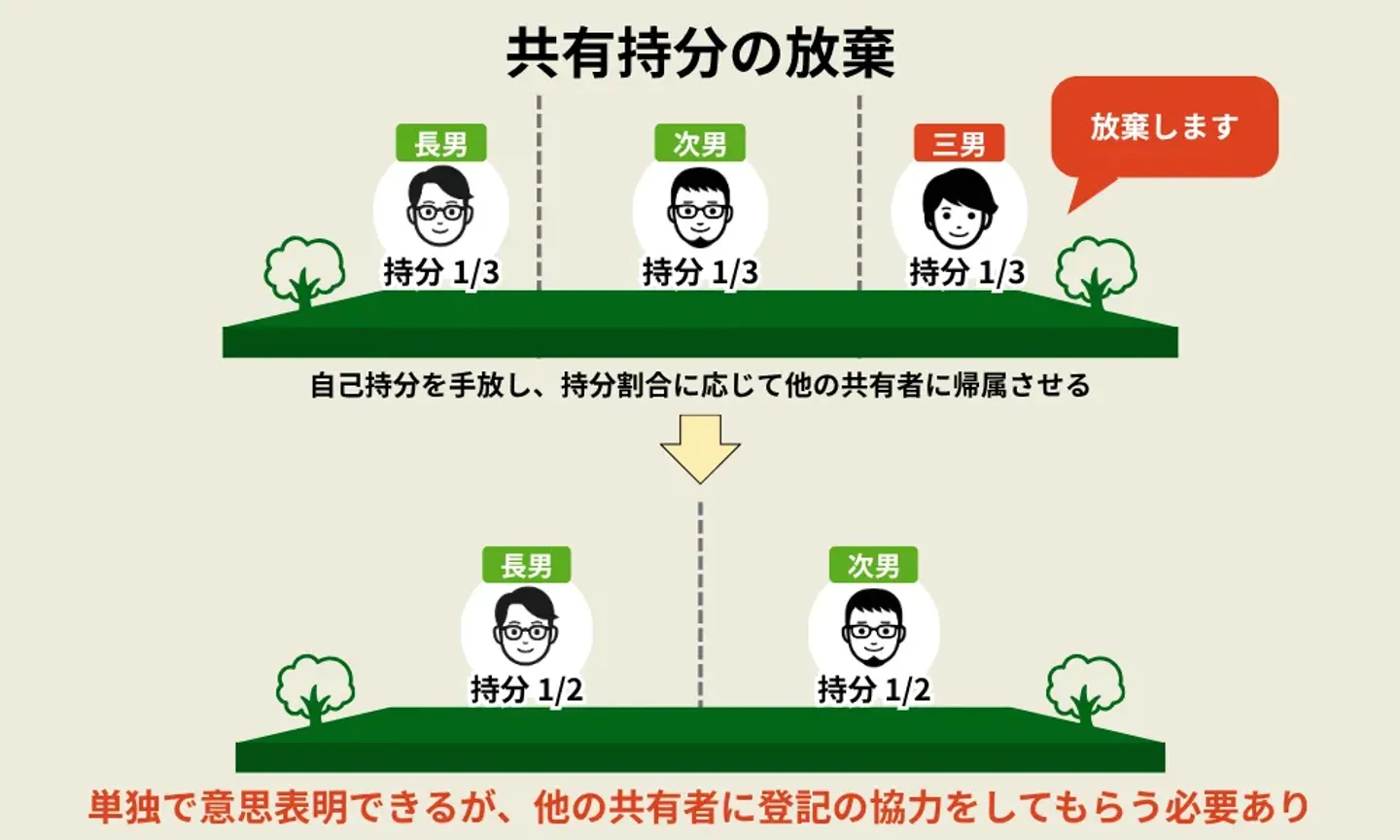

| 持分の放棄 |

・共有持分の売却や贈与が難しい状況で管理負担から逃れたい場合に有効

・放棄された持分は、他の共有者全員が持分割合に応じて取得する

・放棄の意思表示は単独で行えるが、持分移転登記には共有者全員の協力が必要

|

贈与や放棄はいずれも「売却代金が得られない」という経済的なマイナス面があるものの、なんとしてでも管理責任から逃れたいと考えている人にとっては有効な選択肢となります。ここからは、それぞれの方法について詳しく解説していきます。

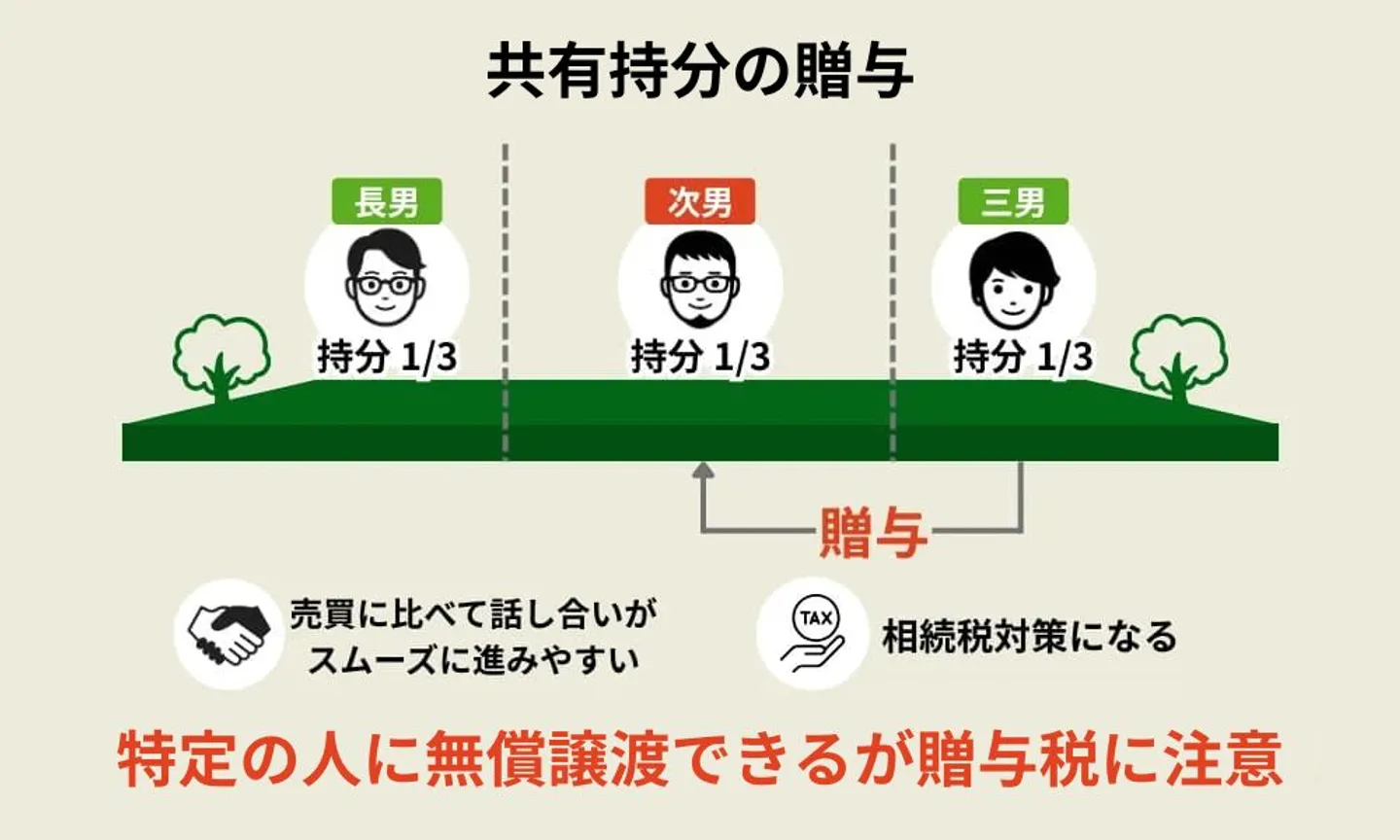

持分の贈与│家族間で無償で共有を整理したい場合

共有持分を無償で移転する場合は、贈与によって共有状態を解消できます。とくに、相続などをきっかけに共有になった不動産を整理する目的で利用されるケースが多いです。

ただし、贈与を受けた人は贈与税が課される場合があります。税額は持分の評価額や基礎控除額(年間110万円)に基づいて算出されるため、事前に税理士に相談しておくとよいでしょう。

また、不動産の評価額が高額になると贈与税の負担が大きくなるため、必要に応じて相続時精算課税制度の利用を検討する方法もあります。

相続時精算課税制度とは、贈与税について年間110万円の基礎控除および累計2,500万円の特別控除を受けられる制度です。贈与者が60歳以上の親または祖父母、受贈者が18歳以上の子や孫など、一定の要件があります。制度の適用条件や税額の詳細についても、税理士に確認しておくとよいでしょう。

持分の放棄│とにかく不動産の管理や負担から離れたい場合

「管理や税負担から離れたい」「もう関わりたくない」といった場合には、共有持分を放棄する方法もあります。放棄により自分の持分は失われ、他の共有者の持分がその割合に応じて増加します(民法第255条)。

実際、管理や税負担から解放されるため、放棄を選択する人も少なくありません。なお、放棄自体は単独で可能ですが、共有持分の移転登記をするためには、他の共有者の協力が必要です。

放棄によって他の共有者に権利が移る形となるため、新たな名義人として登記申請を行う必要があるからです。

また、相手方が放棄を拒むことはできませんが、受け取りを望まない場合には、登記手続きが進まず実務上は難航するケースもあります。そのため、放棄の意思を伝える前に弁護士に相談し、手続きの可否やリスクを確認しておくことをおすすめします。

持分を手放せない場合は共有状態を解消することを試みる

共有不動産全体や共有持分を処分できない状態でも、共有状態を解消する方法はいくつかあります。主な方法としては、以下の2つがあります。

| 方法 |

概要・主なポイント |

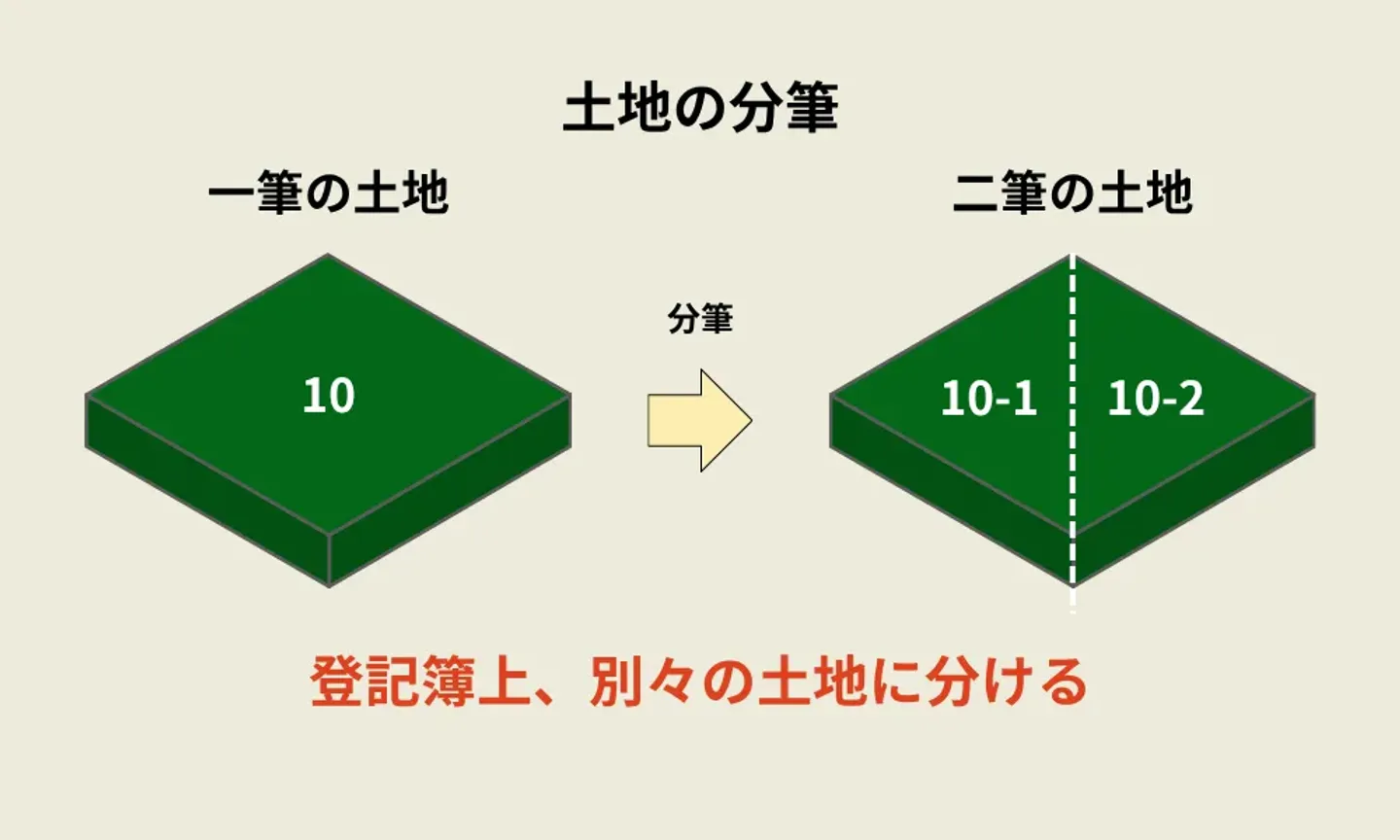

| 分筆 |

・土地を物理的に分けて単独利用したい場合に有効

・測量や登記費用が必要

・土地の面積や形状、接道条件などによっては、分割ができない場合もある

|

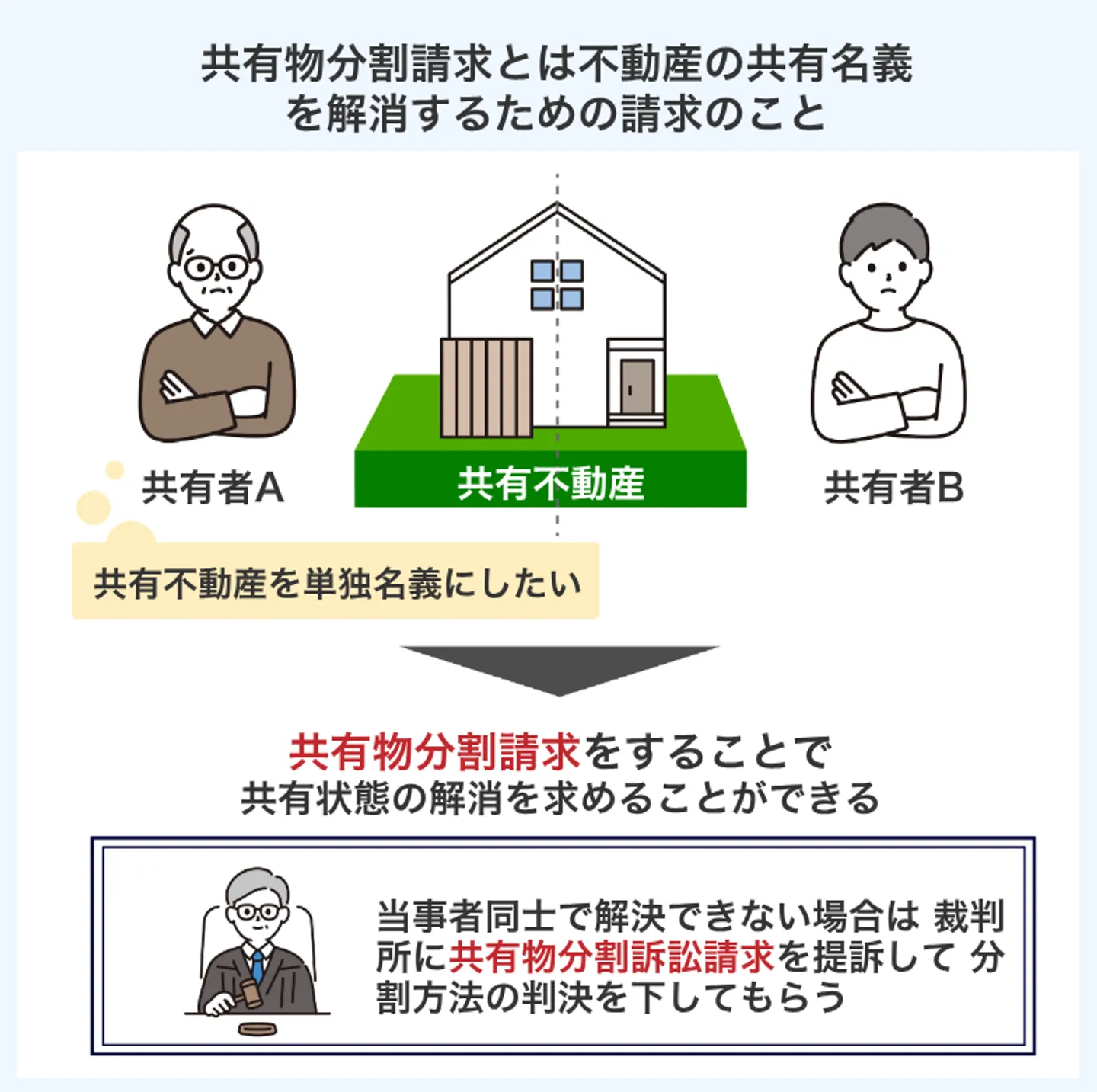

| 共有物分割請求 |

・他の共有者全員に対し、共有物の分割を求める手段

・協議や調停、裁判を通じて、現物分割・代償分割・競売分割のいずれかの方法で解消できる

・裁判をすれば、確実に共有状態を解消できる

|

分筆│土地を物理的に分けて単独利用したい場合

共有している土地を、それぞれが自分の持分に応じて単独で使いたい場合は、分筆登記によって土地を物理的に分ける方法があります。

ただし、すべての土地で分筆できるわけではありません。土地の形状や面積、接道条件によっては、新たに分けた区画が建築基準法上の「接道義務」を満たさず、分筆できないケースもあります。

接道義務とは、建物を建てるためには、その土地が幅員4m以上の公道に2m以上接していなければならないという基準です。もし接道義務を満たさない土地を分筆してしまうと、その土地は再建築不可となり、ほとんどの買主が手を出さない可能性が高くなります。さらに、接道義務を満たさない土地は不動産市場で売れにくくなるため、売却時に大きなデメリットとなりかねません。

このようなリスクを避けるためには、分筆前に土地の接道条件を十分に確認し、必要であれば専門家に相談してから手続きを進めることが重要です。

手続きを進めるには共有者の過半数の同意で足りますが、境界確定や分筆後の登記には各所有者の関与が必要となるため、実務上は全員の同意を得ておくことが望ましいでしょう。

境界を確定する際には、

隣地所有者の立ち合いが必要

です。また、境界確定測量や登記申請といった費用も発生しまするほか、最近では測量士の不足もあり、手続きに半年以上かかるケースも珍しくないのが実情です。

境界を確定する際には、隣地所有者の立ち合いが必要です。また、境界確定測量や登記申請といった費用も発生します。

こうした費用や手間を考慮すると、土地が十分に広く、分けても各共有者が単独で有効活用できる場合に適した方法といえます。

実際に分筆を検討する際は、土地家屋調査士に相談して測量や境界確定の可否を確認し、登記手続きの際は司法書士に依頼するとよいでしょう。

共有物分割請求│まずは話し合い、最終的には訴訟も検討

共有者は、共有物分割請求によって他の共有者に対し、共有財産の分割を求めることができます(民法第256条)。

「共有物分割請求」とは、共有状態にある財産について、共有者の1人が他の共有者に対して共有関係の解消を求める手続きです。

まずは共有者同士の協議によって分割方法を決めるのが原則です。

話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を申し立てることもできますが、一般的には最終的な手段として訴訟(共有物分割訴訟)へ移行します。

裁判では、裁判所が公平性を考慮して最終的な分割方法を決定します。

そのため、必ずしも自分の希望どおりの結果になるとは限りません。

分割方法は、主に次の3つです。

| 分割方法 |

概要 |

| 現物分割 |

土地や建物を物理的に分け、それぞれを単独所有とする方法です。土地であれば分筆によって分割できるケースもありますが、建物の場合は構造上分割が難しく、実際に選択できるケースは限定的です。

|

| 代償分割 |

不動産を1人が取得し、他の共有者に代償金を支払う方法です。

|

| 換価分割(競売分割) |

不動産を競売で売却し、得られた代金を共有者に分配する方法です。

|

実務では換価分割が選ばれる場合が多いですが、競売では市場価格より安く売却されるケースが多く、金銭的に不利になる可能性があります。

なお、民法では各共有者がいつでも共有物の分割を請求できると定められていますが、共有を続ける約束を5年以内の期間で結んでいる場合は、その間は請求できません。

共有物分割請求は、手続きに時間と費用がかかり、共有者全員を相手に行うため関係が悪化するおそれがあります。それでも、話し合いが完全に決裂した場合に、共有関係を法的に解消できる唯一の手段といえるでしょう。

共有名義不動産を売却できないまま放置するリスク

共有名義不動産を売却できないまま放置すると、以下のようなリスクが残り続けます。

| リスク |

概要 |

| 売却・活用が困難 |

・賃貸などの管理行為を行うには持分価格の過半数、不動産全体の売却や増改築などの変更行為を行うには共有者全員の同意が必要

・同意要件を満たせなければ、不動産の活用や売却が行えない

|

| 費用の負担 |

・共有名義不動産に関連する費用(固定資産税や修繕費など)は、共有者全員が持分割合に応じて負担する義務がある

・不動産を利用していなくても、共有関係から抜けるまでは費用を負担し続けなければならない

|

| 人間関係の悪化・トラブルの発生 |

・他の共有者が共有持分を売却したことで、見知らぬ第三者と共有関係になる

・共有者間での意見対立が深刻化し、共有物分割訴訟を起こされる

|

| 権利関係の複雑化 |

・相続によって共有者が増え、権利が分散することで、意思決定がさらに困難になる

|

これらのリスクを回避するためにも、不動産全体の売却や共有持分の処分、不動産の単独所有化などを行い、早急に共有状態を解消することが望ましいです。共有名義不動産を所有し続けるリスクについては、以下の関連記事で詳しく解説しています。

共有名義不動産自体に問題があり買い手がつかない場合の対応

共有者全員の同意は得られたものの、共有名義不動産自体に問題があって買い手がつかない場合は、その問題の解消に向けたアプローチが効果的です。具体的な対応策としては、以下の4つが挙げられます。

- 適正な価格設定に見直して再度売却活動を行う

- 買取専門業者への売却を検討する(早期換金したい場合)

- 修繕やリフォームを行い資産価値を高める

- 賃貸運用など売却以外の活用方法に切り替える

ここからは、それぞれの対応策について1つずつ詳しく解説していきます。

適正な価格設定に見直して再度売却活動を行う

共有名義不動産の買い手がつかない原因の1つとして、売却価格の設定ミスがあります。売却価格が相場よりも高いと買い手が現れにくいため、不動産の買い手が現れない場合は適正価格に設定し直して再度売却活動を行うのが効果的です。

ただ、共有名義不動産は所有者が複数人いることから、売却価格の調整が難航しやすい問題があります。単独名義であれば所有者1人の決断で自由に価格調整ができますが、共有名義では売却の際に共有者全員の合意が不可欠です。

そのため、価格調整についても共有者全員で話し合い、合意形成を図る必要があります。

しかし、共有者間で「売却価格を大幅に値下げしてでも早く売りたい」「大切な実家だから安売りしたくない」などの意見が対立し、価格調整が難航してしまうケースも少なくありません。

実際に、私たちの事例でも、共有名義の土地を売却する際に、価格について意見が分かれ、合意に至るまで数ヶ月かかったケースがありました。

感情的な対立が生じてしまうと、売却に反対する共有者が現れ、結果的に売却自体ができなくなってしまう恐れもあります。

このような事態を回避するためにも、共有名義不動産の売却価格を見直す際には、感情的な対立を防ぎつつ、共有者全員が納得できる売却価格を慎重に模索していくことが重要になります。

円滑に合意形成を進めるための具体的なアプローチとしては、以下の3つが効果的です。

- 不動産会社の査定や類似物件の成約事例などの客観的なデータを共有する

- 最低希望価格をすり合わせておく

- 「売却活動が〇ヶ月を過ぎたら価格を○%下げる」といったルールを決めておく

買取専門業者への売却を検討する(早期換金したい場合)

買い手がつかない共有名義不動産を早急に現金化したい場合は、専門の買取業者への売却が有力な選択肢となります。仲介の場合は一般の個人が買い手となるため、買い手探しや交渉、内覧対応などの手間がかかりますが、市場価格通りの売却が可能です。

しかし、仲介では必ず売却が成立するとは限りません。立地や築年数などの条件が悪い不動産は、買い手が現れずに売れ残ってしまうケースも多くあります。実際に、ある土地を仲介で売却しようとした際、数ヶ月間買い手が見つからず、最終的に買取業者に依頼したケースがありました。

一方、専門の買取業者は共有名義不動産を活用して収益化するための専門知識やノウハウが豊富にあるため、一般の買い手の需要が低い不動産であっても買取に対応してもらえます。

買取業者が自らが買い手となるため、買い手探しや交渉、内覧対応などの手間がかからない分、仲介よりも早急に売却できるのがメリットです。売却までにかかる期間は、数日~1ヶ月程度が目安です。

買取による売却価格は、市場価格と比較して2~3割程度安くなるのが基本です。買取業者は、不動産の賃貸運用や転売にかかるコストやリスクを考慮したうえで利益を確保する必要があるため、買取価格は市場価格よりも安くせざるを得ません。買取価格は、市場価格の5~7割程度にとどまるケースが多いです。

修繕やリフォームを行い資産価値を高める

建物や設備の老朽化が進行している場合は、修繕やリフォームを行って資産価値を高めてから売却するのが有効です。一般の買主の多くは「購入後にすぐ入居可能な状態であること」を重視しているため、購入後に修繕やリフォームの手間や費用がかかるような不動産は敬遠されてしまいがちです。

実際に、売主が内部のリフォームを済ませた結果、すぐに買主が現れて売却期間が大幅に短縮され、予定価格よりも高額での取引が成立したケースもあります。

売主が自己負担で修繕やリフォームを行えば、買主の負担を大幅に減らせるうえ、内覧時に好印象を与えられるため、高値での売却や売却期間の短縮に期待できます。しかし、修繕やリフォームを施したからといって、必ずしも希望価格で早期に売れる保証はありません。

実際にリフォーム後も売れ残ったり、リフォームにかけた費用を十分に回収できないこともあります。設備の修繕には数十万円以上、リフォームには数百万単位の高額な費用がかかります。これらの費用を売却価格へ十分に上乗せできなかったり、結局売れ残ったりして赤字となってしまうケースも珍しくありません。

また、建物が共有名義である場合、修繕やリフォームの実施には他の共有者の同意が必要です。修繕やリフォームにかかる費用も共有者全員で負担するのが原則です。そのため、合意形成や費用負担を巡って共有者間でトラブルが生じるリスクもあります。

共有名義不動産の修繕やリフォームの実施を検討している場合は、費用対効果はもちろんのこと、共有者との関係性や経済状況なども考慮したうえで慎重に判断する必要があります。

賃貸運用など売却以外の活用方法に切り替える

共有名義不動産の買い手が見つからない場合、不動産を売却せずに賃貸運用などに活用するという選択肢もあります。賃貸運用は民法上の管理行為にあたるため、持分価格の過半数の同意があれば実行できます。実際に、私たちの経験でも、共有名義の不動産を売却する代わりに賃貸運用に切り替えることで、安定的な収入源を確保した事例がいくつかあります。

賃貸運用すれば、賃料収入による経済的な恩恵が受けられるため、経済的負担の軽減に期待できます。しかし、賃貸物件の維持には固定資産税のほか、クリーニング費や設備の修繕費、管理委託料などのコストがかかります。建物の状態によっては、多額のリフォーム費用が必要になる場合もあります。

また、賃貸運用には空室や滞納によって賃料収入が得られないリスクも伴います。特に人口が少ないエリアや立地条件が悪いエリアなどは賃貸需要が少ないため、なかなか入居者が現れず、想定よりも賃料収入が大幅に下回ってしまうケースも珍しくありません。

さらに、共有名義の不動産の場合は、収益分配や費用負担について共有者間でトラブルが生じるリスクもあります。トラブルを未然に防ぎつつ、賃貸運用を成功させるためには、費用やリスクを差し引いても利益を確保できるのか慎重に判断すること、収益分配や費用負担などのルールを明確に定めておくことが極めて重要です。

まとめ

共有名義の不動産が売却できない場合、いきなり手段を探すのではなく、まず「なぜ売却できないのか」という理由を明確にすることが重要です。共有者の反対があるのか、手続き上の問題があるのか、あるいは物件自体に課題があるのかによって、取るべき対応は大きく変わります。

対応策としては、まずは不動産全体の売却を目指すのが基本です。

共有者全員の合意が得られれば、土地や建物をまとめて売却できるため、価格面・手続き面の両方で最も有利な結果になりやすいからです。

それが難しい場合は、自分の共有持分だけを売却するという選択肢を検討しましょう。共有者の同意が得られなくても進められるため、早期に共有関係から抜け出したい場合には現実的な方法といえます。

売却以外にも、持分を他の共有者に譲渡・放棄する、代償分割によって整理するといった方法があります。状況によっては、金銭的な回収よりも、共有状態を解消すること自体を優先したほうが負担が軽くなるケースもあるのです。

それでもすぐに手放せない場合は、共有物分割請求などを通じて、将来的な共有状態の解消を図ることも検討すべきでしょう。いずれにしても、問題を放置するほど解決のハードルは高くなる傾向があります。

話し合いが難しい、できるだけ早く共有関係から抜け出したいといった場合には、共有持分を専門に扱う買取業者へ相談するのも有効です。共有持分専門の買取業者であれば、権利関係が複雑な不動産でも現状のまま対応でき、スピーディーな現金化が期待できるので、一度相談してみることをおすすめします。

共有名義不動産の売却でよくある質問

共有持分の価格はどのように決まるのですか?

共有持分の価格は土地や建物全体の価格を基準に、持分割合や権利関係、利用状況などを考慮して決まります。当事者間の合意で決められますが、合理的な根拠がないと後々トラブルにつながるおそれがあるでしょう。

共有者間での売買よりも、第三者や業者への売却では、共有状態のリスクを考慮して価格が下がる傾向があります。まずは複数の専門業者に査定を依頼し、価格の妥当性や相場感を確認しておくことが大切です。

共有持分を売却したあとにトラブルになることはありますか?

第三者に持分を売却したあと、新しい共有者との間で利用や管理をめぐるトラブルが起こるケースがあります。特に親族間での売却では、感情的な対立に発展するケースも少なくありません。売却前に弁護士や買取業者へ相談し、リスクを整理しておくことが大切です。

共有者が売却に反対している場合、どうやって話し合えばいいですか?

共有者が売却に反対している場合は、感情的な議論を避け、事実ベースで話すことが重要です。不動産の維持費や固定資産税など、放置した場合の負担を数字で共有すると理解を得やすくなります。

それでも解決しない場合は、弁護士や買取業者など第三者を交えて冷静に話し合うのがおすすめです。