共有名義人の親が認知症になったら不動産全体の売却は難しい

共有名義不動産全体の売却は、共有者全員の合意が必要です。仮に共有名義人の親が認知症になった場合、本人に意思能力がないとみなされるため、合意が得られず売却が難しくなります。

認知症が進行し、「意思能力がない」と判断された場合、その認知症患者は法律行為を行えません。

仮に不動産の売買契約を締結したとしても、法律的に無効となります。他の共有者に売買の手続きを任せる委任状に関しても、意思能力のない認知症患者からのものは認められず、無効となります。

売却の手続きの際に、不動産業者や司法書士などが売主の意思能力を疑うようなことがあれば、取引を中止する場合もあります。

なお、取引が完了していても、売主の利害関係人から「取引の際に売主に意思能力がなかった」と主張され、裁判に発展する可能性もあります。その場合、提示された証拠をもとに、売主の主治医や裁判所が意思能力の有無を判断します。

共有者が認知症の場合、売買が無効になるおそれがあるため、無理に取引を進めるのは得策とはいえません。

無効になることで買主側にも迷惑をかけるため、どうしても認知症の親と共有している不動産全体を売却したい場合は、次項で説明する成年後見制度を利用しましょう。

認知症の親との共有名義不動産全体を売却するなら「成年後見制度」を利用する

|

|

任意後見制度

|

法定後見制度

|

|

概要

|

後見人をあらかじめ自分で指定する制度

|

判断能力が低下したときに備えて、裁判所に後見人を選任してもらう制度

|

|

制度開始のタイミング

|

本人の判断能力があるうち

|

本人の判断能力が低下してから

|

|

後見人の選任方法

|

本人が自由に選任

|

家庭裁判所が選任

|

|

メリット

|

・後見人に任せられる範囲が広い

・後見人を自分で選べる

|

・任意後見制度より財産や権利が保護されやすい

・認知症になってからも利用できる

|

|

デメリット

|

・後から不利益な契約が発覚しても取り消せない

・契約

|

・後見人を自分で選べない

・後見人に任せられることが限定される

|

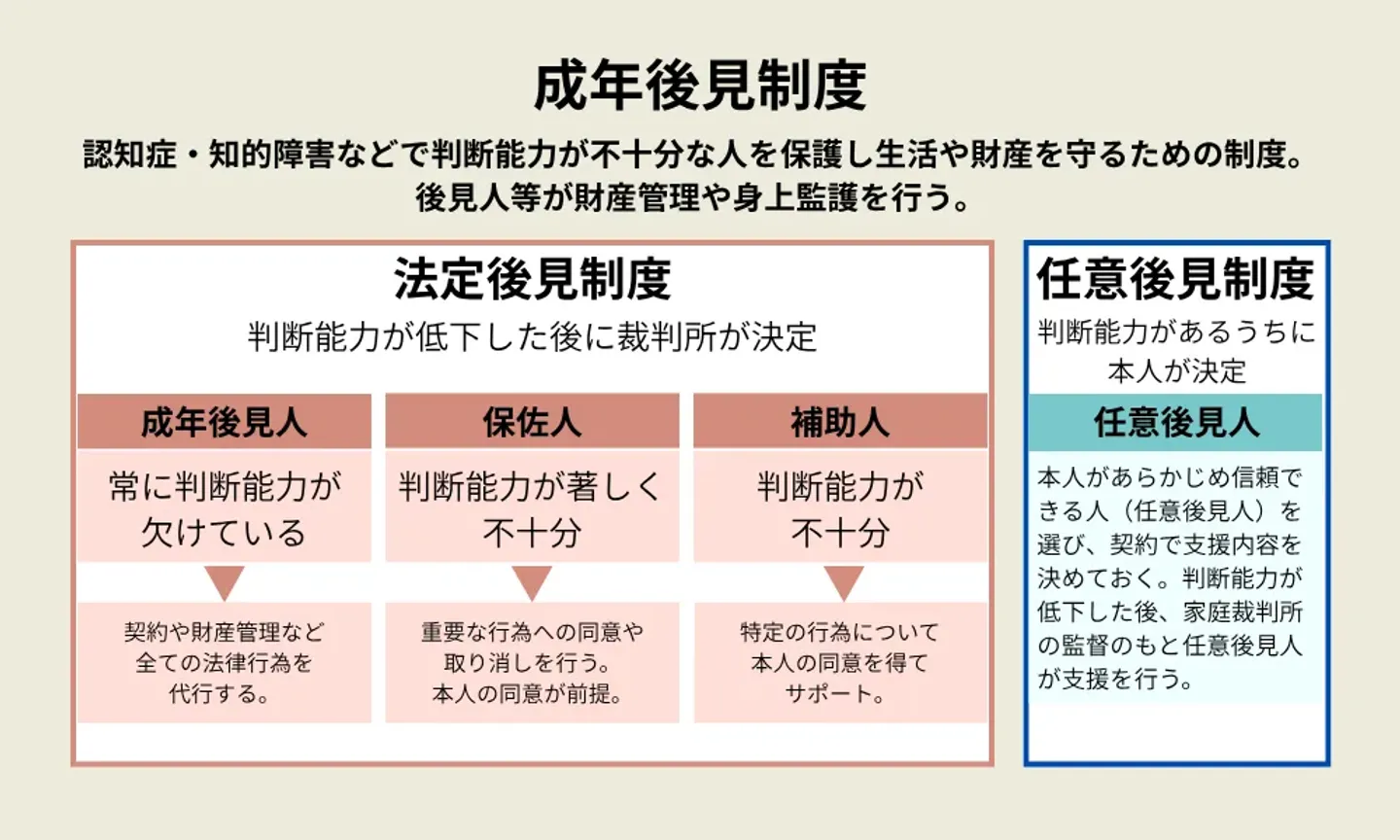

親が認知症になった場合には、成年後見制度を利用することで共有不動産全体の売却が可能になります。

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人に対し、財産の管理や法的な手続きを補佐する制度です。選任された後見人が認知症の親の代わりに意思決定をくだすため、親との共有名義であっても不動産全体の売却ができます。

成年後見制度には、本人が後見人を事前に指定しておく「任意後見制度」と、家族や周囲の人が申し立てる「法定後見制度」の2種類があります。将来の認知症リスクに備えておきたい場合は「任意後見制度」を、本人が既に認知症で意思能力がない場合は「法定後見制度」を利用することになります。

任意後見制度│判断力が低下する前に本人が後見人を指定する

任意後見制度は、本人が意思決定能力のあるうちに後見人を指名し、委任する業務内容を取り決めて「任意後見契約」を結ぶ制度です。

本人の意思決定能力や判断力が低下したら、任意後見契約を結んだ後見人が契約にある業務を代行します。

後見人は、成人で信頼の置ける人物であれば誰でも指定できますが、法律知識が必要となるため弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。

任意後見制度を利用する場合にかかる費用の合計は、およそ30万円〜と想定されます。このうち1〜6万円ほどは、後見人を依頼する弁護士や司法書士、任意後見監督人への報酬として、毎月発生するものです。

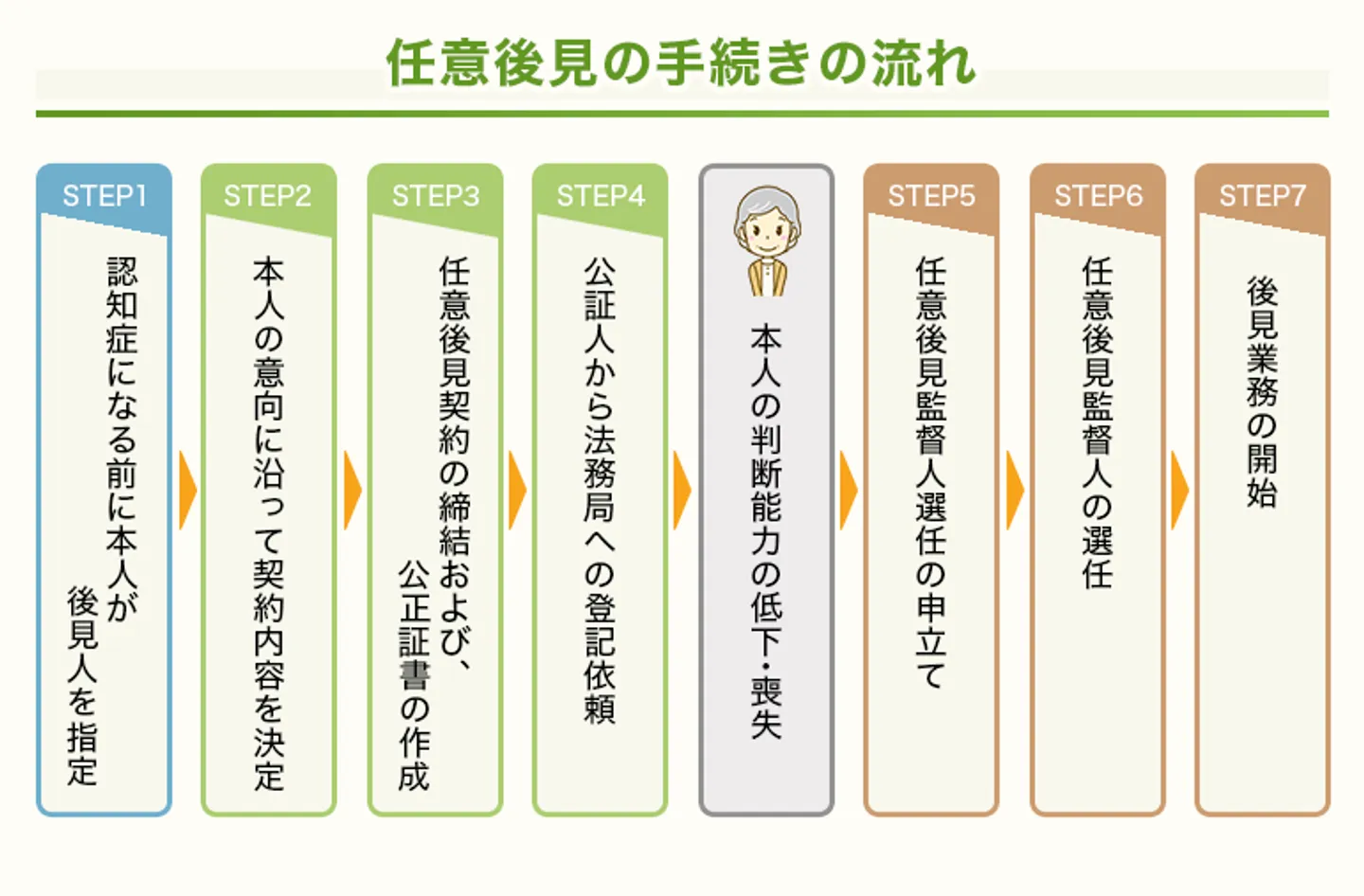

任意後見人の手続き

任意後見制度は、まずは本人が任意後見契約をおこない、次に後見人が家庭裁判所への申し立てをおこなうことで利用が開始されます。

まず、本人が後見人を指定し、自分の希望やライフスタイルに合わせてどのような業務を依頼するか取り決めます。

具体的には、次のような契約をおこなうのが一般的です。

| 任意後見契約の種類 |

費用 |

| 見守り契約 |

定期的に電話連絡や自宅訪問をおこない、本人の判断能力が低下したときスムーズに後見業務をスタートできるようにする |

| 財産管理契約 |

財産を本人に代わって管理・運用する |

| 死後事務契約 |

葬儀手続きや電気・ガスのストップ、遺品整理など死亡後の事務を代行する |

| 公正証書遺言 |

遺言を作成し、公正証書にする |

任意後見契約を結んだら、公証役場に行って公正証書を作成します。本人が入院しているなど、公証役場への来訪が難しければ、公証人が本人のもとへ出向します。

本人の判断能力が低下したら、任意後見制度を開始するために、家族や後見人が家庭裁判所へ申し立てます。

申立てから2~4カ月程度で申し立てに対する審判が下り、家庭裁判所で後見人が認められた時点から後見業務が開始されます。

発生する費用の目安

任意後見制度を利用する場合、発生する費用の目安は下記の通りです。

| 項目 |

費用 |

| 弁護士費用 |

事前調査などの手数料:20万円以下

公正証書作成手数料:2万円程度

見守り契約による面談:月1万円以下

任意後見監督人選任の申し立て費用:6,000円程度

後見人としての報酬:月3万円程度~(依頼した業務によって異なる) |

| 公正証書の作成費用 |

公証役場の手数料:1万1,000円

法務局に納める印紙代:2,600円

法務局への登記嘱託料:1,400円

書留郵便料:約540円

正本謄本の作成手数料:1枚250円×枚数 |

| 申立手数料および後見登記手数料(収入印紙) |

2,200円分 |

| 書類の郵送費用(郵便切手) |

3,270円分 |

| 精神鑑定費用 |

10万円~20万円程度 |

| 医師の診断書 |

数千円(医師によって異なる) |

| 任意後見監督人の報酬 |

月1万円~(後見契約において当事者間で決めることができる) |

弁護士を後見人にした場合、どんな業務を依頼するかで金額は大きく変わります。例えば、葬儀の手続きを依頼した場合、費用の10%が報酬額となります。

一方、弁護士に依頼するのは申立てだけで、後見業務は家族がおこなうことも可能です。その場合、報酬をもらうかどうかは後見人になった家族の判断次第です。

法定後見制度│判断力が低下した後に本人や親族が申し立て裁判所が後見人を決める

法定後見制度は、本人の意思決定能力や判断力が低下してから周囲の人が申し立てる制度です。

制度名に「法定」とあるように、家庭裁判所が法律上で定められた一定の後見人を選任します。

申し立てるときに後見人候補をあげることもできますが、最終的には家庭裁判所の判断で選任します。親族だけでなく、第三者の弁護士などが後見人になるケースもあります。

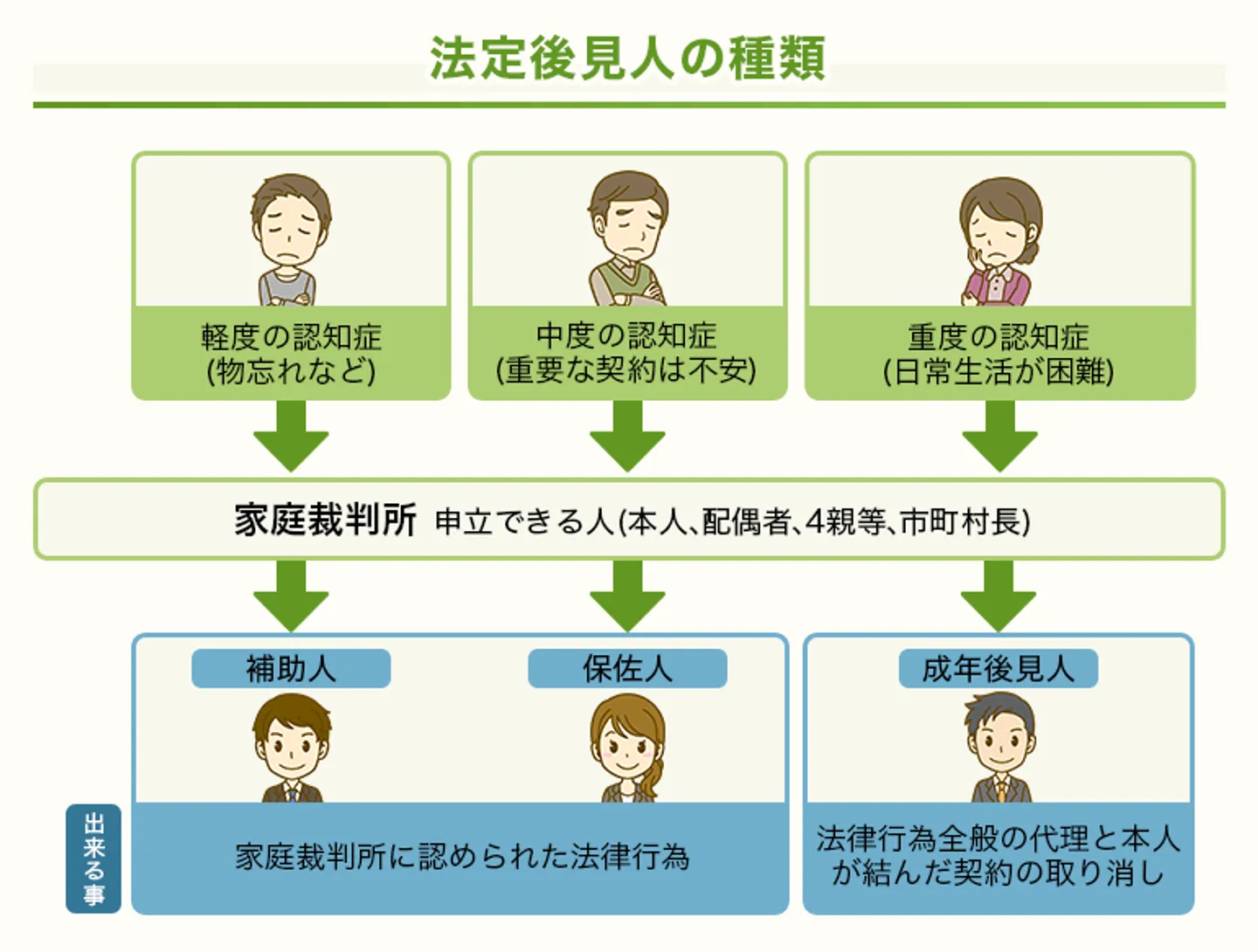

法定後見制度は、意思決定能力や判断力がどれくらい低下しているかによって、後見人のおこなえる業務を下記の3つにわけています。

支援する人を下記リストの段階に合わせて、それぞれ「補助人」「保佐人」「後見人」と呼び分けます。

| 補助人 |

判断能力が不十分な場合の支援。裁判所が認めた一定の業務のみ代行する。 |

| 保佐人 |

判断能力が著しく不十分な場合の支援。裁判所が認めた一定の業務の他、金銭や不動産に関わる同意権と取消権を持つ。※1 |

| 後見人 |

判断能力がない場合の支援。保佐業務の他、法律行為の代理権と取消権を持つ。※2 |

※1:同意権は「本人が該当の法律行為をするときに保佐人の同意を得なければならない」とされるものです。借金や訴訟行為、相続の承認や建物の新築・増改築などがあてはまります。取消権は「保佐人の同意が必要な行為を、本人が無断でおこなったときに取り消す権利」です。

※2:保佐人の業務内容を含む、あらゆる法律行為を代理できます。ただし、日用品の購入や日常生活に関する行為は当てはまりません。

法定後見制度を利用する場合にかかる費用の合計は、およそ10万円〜と想定されます。また、この場合も同様に、数万円は選任された後見人への報酬として、毎月発生するものです。

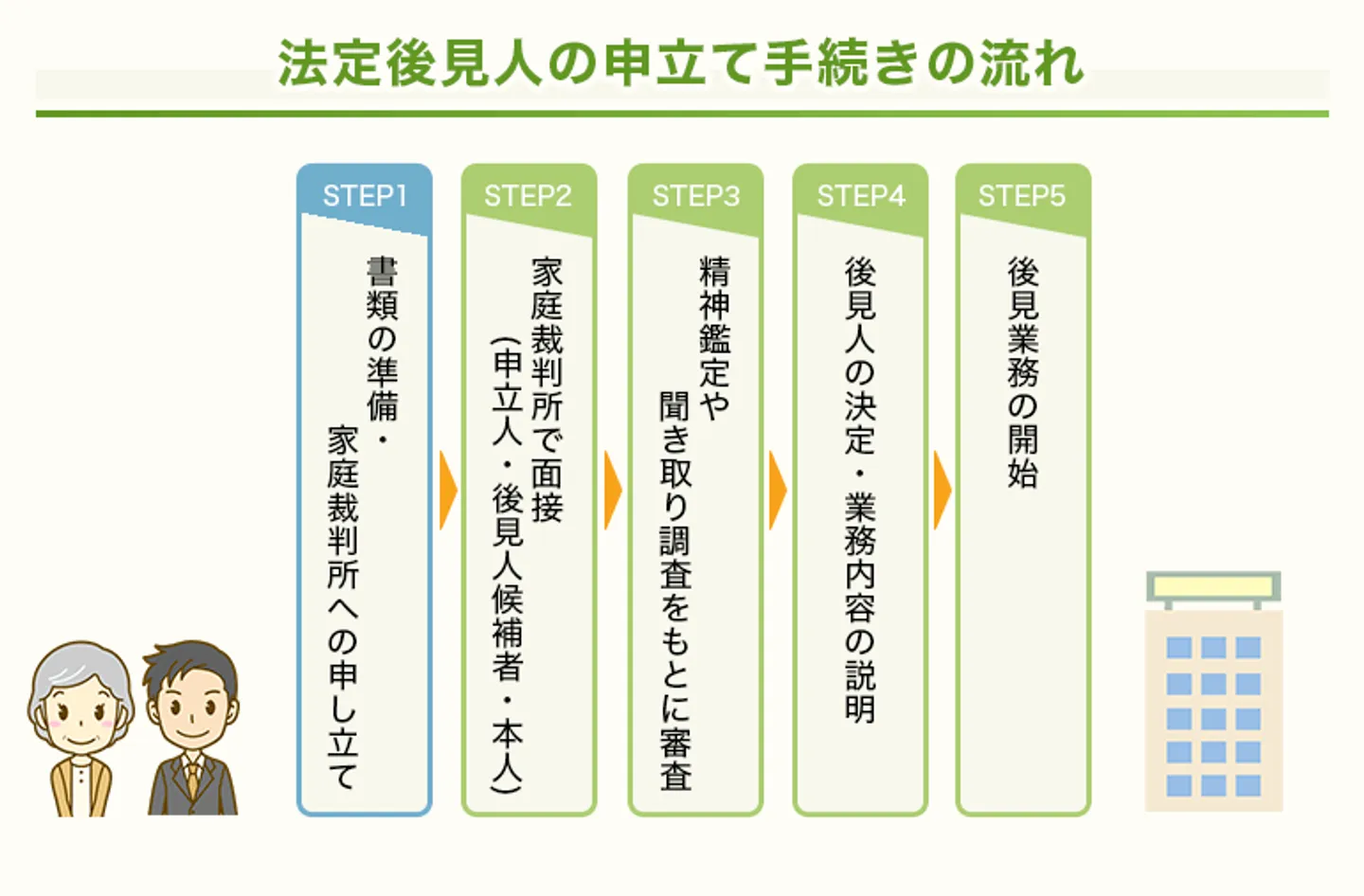

法定後見人の手続き

法定後見制度を開始するための流れは、次のとおりです。

法定後見制度を利用する場合は、被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

まず、申立てに必要な書類を準備します。書式は地域によって異なることがあるため、事前に申立て予定の家庭裁判所へ直接確認しておくと安心です。手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士に申立てを代行してもらうこともできます。

書類が整ったら、家庭裁判所に電話をして面接の予約を入れます。その際、誰が面接に出席するのかをあらかじめ伝えておきましょう。

面接には、原則として申立人、認知症などで判断能力が低下している本人、後見人候補者が出席します。状況に応じて、弁護士や司法書士のほか、本人のケアマネージャーやヘルパーが同席することも可能です。

面接では、主に次のような点について確認が行われます。

- 成年後見制度の仕組みについての説明

- 申立てに至った理由や、本人の生活状況・経済状況の確認

- 後見人候補者の生活状況・経済状況の確認

面接後、家庭裁判所は必要に応じて本人の精神鑑定や親族への聞き取りを行い、総合的に審査します。後見人が選任されると、申立人・本人・選任された後見人に対して、郵送で通知が届きます。

その後、後見人が選任された事実は法務局に登記されます。この登記手続きは家庭裁判所が行うため、本人や申立人、後見人が別途手続きをする必要はありません。

後見人に対して具体的な職務内容の説明が行われたのち、法定後見業務が正式に開始されます。後見人は家庭裁判所へ定期的に業務報告を行い、被後見人が亡くなるまで後見業務を継続します。

参照:東京家庭裁判所「申立てをお考えの方へ(成年後見・保佐・補助)」

参照:東京家庭裁判所「手続の流れ・概要」

発生する費用の目安

法定後見制度を利用する場合、発生する費用の目安は下記の通りです。

| 項目 |

費用 |

| 申立手数料および後見登記手数料(収入印紙) |

3,400円分~ |

| 書類の郵送費用(郵便切手) |

後見申し立て:3,270円分

保佐・補助の申し立て:4,210円分 |

| 精神鑑定費用 |

10万円~20万円程度 |

| 医師の診断書 |

数千円(医師によって異なる) |

| 本人や申立人の戸籍謄本・住民票 |

1通数百円(自治体によって異なる) |

| 登記されていないことの証明書の発行手数料(収入印紙) |

300円分 |

| 後見人の報酬 |

月2万円~(個々の案件ごとに家庭裁判所が決定する) |

後見人の報酬額は、被後見人の財産などから無理のない範囲で支払えるよう設定されます。

また、訴訟や遺産分割調停など、特別な後見業務をおこなった場合、数万~数十万円の付加報酬が発生します。

参照:東京家庭裁判所「申立てにかかる費用・後見人等の報酬について」

成年後見制度の手続きから不動産売却までの流れ

成年後見制度の手続きから不動産売却までの流れは下記の通りです。

- 司法書士や弁護士に相談する

- 診断書や必要書類を準備する

- 家庭裁判所に申し立てする

- 審理・審判を受ける

- 後見の登記が行われる

- 不動産を売却する

それぞれの内容について詳しく解説していきます。

司法書士や弁護士に相談する

成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があり、本人の状態によって利用できる制度が異なります。

|

判断能力が十分ある段階で契約を締結できる場合

|

任意後見制度

|

|

すでに認知症を発症している場合

|

法定後見制度

|

いずれの場合も、制度の利用開始には家庭裁判所への申立てが必要です。

この手続きは自分で行うことも可能ですが、専門家に相談した方が手続きに漏れがなく安心です。後見業務に詳しい司法書士や弁護士であれば、必要書類の準備や申し立ての手続きがスムーズに進むでしょう。

診断書や必要書類を準備する

成年後見制度の申立てには、下記のような書類が必要となります。

|

書類

|

取得方法

|

弁護士への依頼可否

|

|

後見開始申立書

|

本人の住所を管轄する家庭裁判所の窓口またはホームページからダウンロード(郵送による請求も可能)

|

◯

|

|

申立事情説明書

|

申立てする本人の住所を管轄する家庭裁判所の窓口またはホームページからダウンロード(郵送による請求も可能)

|

◯

|

|

親族関係図

|

戸籍謄本などをもとにご自身で作成

|

◯

|

|

本人の財産目録及びその資料

|

後見人が本人の代わりに調査して作成

|

◯

|

|

相続財産目録及びその資料

|

後見人が本人の代わりに調査して作成

|

◯

|

|

本人の収支予定表及びその資料

|

後見人が本人の代わりに調査して作成

|

◯

|

|

後見人候補者事情説明書

|

本人の住所を管轄する家庭裁判所の窓口またはホームページからダウンロード

|

◯

|

|

医師の診断書及び診断書付票(3カ月以内のもの)

|

かかりつけ医(かかりつけ医がいない場合は精神科や心療内科の医師に相談)

|

◯

|

|

本人情報シート

|

ソーシャルワーカーや本人の支援に関わっている方が作成

|

×

|

|

本人の戸籍謄本(3カ月以内以内のもの)

|

本人の本籍地の市区町村役場の窓口または郵送で請求

|

◯(後見人であることを証明する登記事項証明書を提示する場合)

|

|

本人の住民票(又は戸籍の附票)(3カ月以内以内のもの)

|

本人の住民票上の住所地を管轄する市区町村役場の窓口または郵送で請求

|

◯(本人確認書類や委任状が必要)

|

|

後見人候補者の戸籍謄本(3カ月以内以内のもの)

|

候補者本人の住所地の市町村役場の窓口または郵送で請求

|

◯

|

|

後見人候補者の住民票(又は戸籍の附票)(3カ月以内以内のもの)

|

候補者本人の住所地の市町村役場の窓口または郵送で請求

|

◯

|

|

本人が登記されていないことの証明書(3カ月以内以内のもの)

|

全国の法務局または地方法務局の本局戸籍課(郵送やオンラインでの申請も可能)

|

◯(本人確認書類や委任状が必要)

|

|

(お持ちの方のみ)愛の手帳のコピー

|

ご自身でお手持ちの愛の手帳をコピー

|

◯

|

成年後見制度の手続き自体を弁護士に依頼する場合、必要書類もほとんど弁護士側で取得が可能です。

診断書は家庭裁判所が準備している書類を使用し、医師に「病名」「入院などの有無、期間」「財産管理や処分能力の程度」などを記載してもらいます。

なお、申立書や診断書などは、地域によって書式が異なる場合もあるため、申立てる予定の家庭裁判所に直接確認しましょう。

家庭裁判所に申立てする

書類が準備できたら、管轄の家庭裁判所に申立てを行います。

家庭裁判所が申立書や必要書類をチェックしたら、本人の状況確認などのために面談が行われます。

面談は原則、家庭裁判所で行われますが、本人が入院中、歩行困難などの特別な事情がある場合は、家庭裁判所の調査官が出張して面談する場合もあります。

申立ての権限をもつ人

後見制度の申し立てができるのは、下記のような人です。

- 本人(後見開始の審判を受ける者)

- 配偶者

- 四親等内の親族

- 成年後見人等

- 任意後見人

- 任意後見受任者

- 成年後見監督人等

- 市区町村長

- 検察官

審理・審判を受ける

家庭裁判所が書類の確認、面談の内容を踏まえて、審判・審理を行います。

申立書に記載した後見人候補者については、家庭裁判所が適格性を判断します。申立書類において「後見人候補者」として挙げられた人物が適格と判断されればその者が採用されますが、必要に応じて弁護士などの専門職後見人が選任されることもあります。

弁護士や司法書士などの専門家が後見人として選任される場合、本人の財産に応じて家庭裁判所が報酬額を決定します。

なお、厚生労働省の調査によると、近年では約7~8割が弁護士や司法書士といった親族以外の第三者が選任されているのが実情です。親族の場合は、約半数の割合で子が選任されています。

参照:厚生労働省「成年後見制度の現状|令和7年5月」

後見の登記が行われる

審判が確定し、後見人が選任されたら、後見の登記が行われます。

申立てをした家庭裁判所から東京法務局に嘱託といった形式で登記されるため、申立人が申請をする必要はありません。

後見の登記が完了すると「登記事項証明書」などに成年後見人の氏名が記載されるため、後見人であることを証明することが可能となります。

登記事項証明書は、金融機関などから代理権証明を求められた際などに提示が必要です。

この登記が完了するまでの期間は家庭裁判所や事案によって異なりますが、半年以上かかるケースもあります。

不動産を売却する

後見の登記が完了したら、不動産会社での売却に進めます。

なお、売却する共有名義不動産が被後見人(親)の住んでいる不動産の場合は、裁判所の許可を得てから売却となります。許可を得ないで手続きしても、取引が無効となるので注意が必要です。

被後見人(親)が住んでいない不動産の場合は許可は不要ですが、被後見人(親)の生活費や医療費を賄うための売却など、正当な理由が必要となります。

裁判所の手続きが必要なケースか、不要なケースか判断できないことも考えられるため、売却を依頼する不動産会社の選定にも気を配ると良いでしょう。共有名義に詳しい不動産会社や、弁護士や司法書士などの専門家とのネットワークがある不動産会社であれば、相談しながら売却手続きができます。

成年後見制度を利用する際の注意点

成年後見制度を利用する際は、下記の注意点を把握しておきましょう。

- 法定後見人は自由に選べない

- 欠格事由のある人は後見人になれない

- 不動産の売却は家庭裁判所や任意後見監督人の許可が必要となる

- 後見業務は本人が亡くなるまで継続する

それぞれの注意点を詳しく解説します。

法定後見人は自由に選べない

法定後見制度は後見人になる人を選べません。申立人が後見人の候補をあげることはできますが、最終的な判断は家庭裁判所がおこないます。

本人の親族が選任されることもあれば、弁護士や司法書士などの第三者が後見人になる場合もあります。

「自分が後見人になれば、被後見人の財産を自由に使える」と考える人もいますが、そもそも自分が選ばれるとは限らないと理解しておきましょう。

欠格事由のある人は後見人になれない

後見人に必要な資格はありませんが、後見人になれない「欠格事由」はあります。

具体的には、下記に当てはまる人は後見人になれません。

- 未成年者

- 不正行為などで後見人を解任された経歴をもつ人

- 破産者

- 被後見人と訴訟で争っている人やその配偶者、直系血族

- 行方不明者

ただし、破産者は復権(自己破産申し立てから4~8カ月程度)したとき、訴訟で争っている人やその直系血族は訴訟が終了したとき、欠格事由がなくなるため後見人になれる可能性があります。

参照:e-Govポータル「民法第847条」

不動産の売却は家庭裁判所や任意後見監督人の許可が必要となる

後見業務が開始しても、後見人が自由に財産を処分できるわけではありません。

不動産の売却については、法定後見人は家庭裁判所に、任意後見人は任意後見監督人に予め報告して許諾を得て進めていく必要があります。

任意後見監督人とは、任意後見人が適切な後見業務をおこなっているか監督する人を指し、本人と任意後見人の利益が対立する法律行為については、任意後見監督人が代行します。

売却の是非を判断する材料としては、次のものがあげられます。

- 売却の必要性

- 被後見人の生活状況

- 価格などの売却条件

- 親族の意向

被後見人の療養費・看護費の調達が目的である場合や、施設に転居していて帰宅の見込みがない場合は、売却が認められやすくなります。

対して、以下のようなケースでは、売却が認められない可能性が高いです。

- 本人に預貯金があり、売却の必要性がない

- 売却によって生活の基盤を失う恐れがある

- 売却価格が市場価格より著しく低い

- 売却後の資金用途が不明確

- 認知症であっても本人が売却を明確に反対している

- 親族が売却に反対している

後見業務は本人が亡くなるまで継続する

後見業務は途中でやめることができず、本人が亡くなるか、判断能力が回復するまで継続します。つまり、不動産の売却のために一時的に後見人になることは不可能ということです。

家族が後見人となった場合、後見業務が20〜30年も続くと、多大な負担となってしまうでしょう。

後見人を辞任したい場合、家庭裁判所に許可をもらう必要があります。許可をもらうには「高齢・病気で後見業務が困難」「遠隔地へ転居することになった」などの正当な事由が必要です。

また、後任となる後見人の選任申し立ても同時におこない、後見業務を引き継がなければなりません。

参照:裁判所「後見人の辞任」

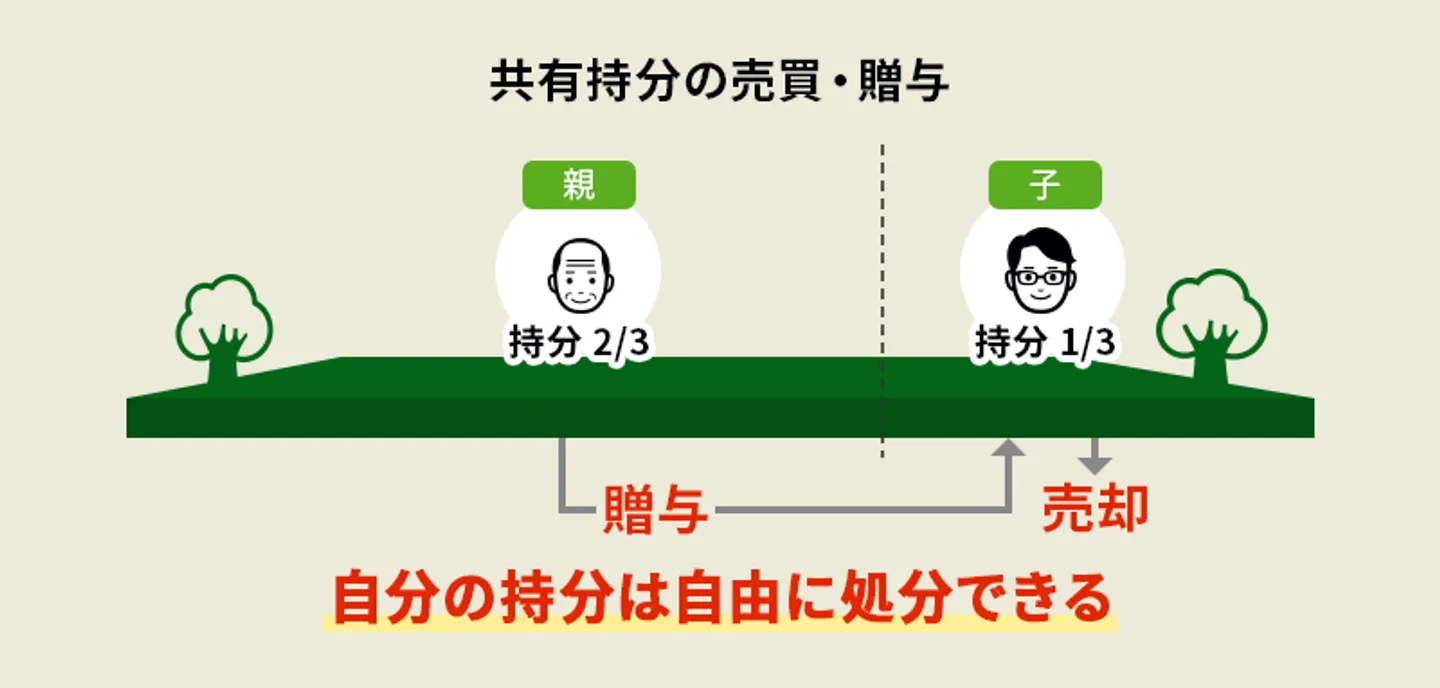

自分の共有持分だけを売却する方法もある

共有不動産全体を売却する場合、共有者全員の同意が必要であったり、売買契約の締結時に共有者全員が立ち会う必要があったりと手間がかかります。

しかし、自分の持分であれば自己の判断だけで売却できます。持分売買は、相手が第三者でも他共有者でも可能です。

親子仲が悪くて一刻も早く共有関係から抜け出したい場合、第三者への持分売却は有効といえます。

ただし、第三者で共有者のいる物件を購入しようとする人は少なく、一般的な不動産売買より需要は低い点に注意しましょう。

共有名義人が認知症の場合の共有持分売却は「共有持分専門の買取業者」への相談を検討

上記のとおり、共有持分は市場での需要が限られているため、通常の不動産売却では買主が見つかりにくいという課題があります。

第三者への売却を試みても、買主が現れない、あるいは成立したとしても、本来の不動産価値より大きく下回る価格での売却となるケースも少なくありません。

このような事情から、「できるだけ早く、現実的な価格で売却したい」と考える場合には、共有持分の取り扱いに特化した買取業者へ相談するという選択肢があります。

共有持分専門の買取業者であれば、共有状態を前提とした価格査定や、売却スケジュールの調整など、不動産取引としての実務対応を行うことが可能です。

一方で、共有者の一人が認知症である場合や、成年後見制度の利用、相続人間の紛争などが関係する場合には、法律判断や法的手続きが必要となる場面も生じます。これらについては、不動産会社が対応することはできません。

そのため弊社では、不動産の売却実務は不動産会社が担当し、成年後見制度の利用や相続・権利関係に関する法的判断・手続きについては、依頼者の意向に応じて弁護士を案内するという形で役割を明確に分けた連携体制を取っています。

共有持分の売却にあたり、不動産としてどのような売却方法が現実的か・法的な手続きが必要かどうか、といった点を整理することが重要になります。

共有名義不動産の売却を検討されている方は、まずは不動産取引の観点から相談し、必要に応じて専門家につなぐ体制が整った窓口を利用すると安心です。

共有者の一人が認知症になっていた相続物件を買い取った事例

共有者の一人に認知症の可能性があった相続物件を、1,000万円で買い取った事例です。概要は以下の通りです。

|

取引の概要

|

相続で取得した土地・建物が長年空き家で売却したいが、兄弟が協力してくれない

|

|

共有者の状態

|

共有者の一人に認知症の可能性あり

|

|

土地・建物の状態

|

・建物は未登記の増築部分があり、面積が不明

・建物内部の状況は不明

・私道のみ相続未登記

|

本件では、ご相談から1ヶ月で弊社が買取いたしました。

なお、弊社では、共有者に認知症の疑いがあっても基本的には買取可能です。共有者に認知症の方がいることを理由に他社で買取を断られた場合でも、お気軽にご相談ください。

相続人の一人が認知症になっていたマンションの共有持分を買い取った事例

相続人が3世代・20名近くにのぼり、かつ売却に非協力であったり、認知症を患ったりしている共有者がいるマンションの共有持分を500万円で買い取った事例です。概要は以下の通りです。

|

取引の概要

|

登録名義人8人の兄弟相続となっていたマンションで、売却に非協力であったり、認知症になっていたりする共有者がいたため、相続手続きが難航かつ相続人全員での売却が困難だった

|

|

共有者の状態

|

・売却に非協力

・一人が認知症

・関係が悪い共有者もいる

・年数の経過に伴い相続人が増え、共有関係が複雑

|

|

土地・建物の状態

|

10年空き家のマンション

|

本件は、相続登記義務化が始まるまでに持分売却で共有状態を解消したかったとのご相談でした。

弊社から各相続人に連絡し、ご相談から1ヶ月で全体の7分の5の持分を買取いたしました。

このように、共有関係が複雑で、かつ共有者間の関係が良くない、認知症の方がいる場合でも買取を実現しております。

親との共有名義不動産の認知症事前対策

親との共有名義不動産がある場合は、親が認知症になった際に困らないように、あらかじめ対策しておくことが重要です。

具体的には下記のような方法で対策すると良いでしょう。

|

対策

|

この方法が適しているケース

|

|

共有名義不動産、もしくは共有持分を売却する

|

・共有関係を解消したい

・将来的に不動産を所有し続ける意思がない

・売却資金を介護費用などに充てたい

|

|

贈与によって単独名義不動産にする

|

・特定の共有者に管理を任せたい

・不動産を自由に活用したい

|

|

家族信託を行う

|

・親が名義を維持しながら管理などは子に託したい

・不動産の売却や運用を視野に入れている

|

それぞれ詳しく解説していきます。

共有名義不動産、もしくは共有持分を売却する

共有者が認知症になるより早く共有不動産を売却すれば、不動産の処分でトラブルになることはありません。

共有不動産全体を売却するときは、契約締結や物件引き渡しに共有者全員の立ち会いが必要となります。「共有者が遠方に住んでいる」「高齢で立ち会いが難しい」といった場合は、代理人を立てましょう。代理人を立てれば、共有者の立ち会いを代行してもらえます。

代理人は誰でもなれますが、法律に詳しい弁護士へ依頼するのが一般的です。弁護士と連携した不動産業者に相談すれば、不動産売却と代理人のことをまとめて相談できます。

売却には不動産全体だけでなく、自分の持分のみを売却する方法もあります。方法については、前述した「自分の共有持分だけを売却する方法もある」を参考にしてみてください。

贈与によって単独名義不動産にする

共有名義は共有者間のトラブルが起こりやすいので、認知症対策ではなくても早めに解消しておくことをおすすめします。

親から子供への贈与で単独名義に変更しておけば、売却時に共有者の合意を得る必要がなくなるため、不動産を管理しやすくなるでしょう。

贈与税が発生するのを避けたい場合は、子供が親の共有持分を買い取り、単独名義にする方法もあります。まとまった資金を準備できるのであれば、買い取りも検討してみてください。

ただし、身内間の売買だからといって本来の不動産価格よりも安い価格で買い取りすると、差額分が贈与とみなされて課税されるおそれがあるため、適正価格で売買しましょう。

贈与税の税率や手続きについては、「親子の共有名義不動産」の贈与についてで詳しく解説します。

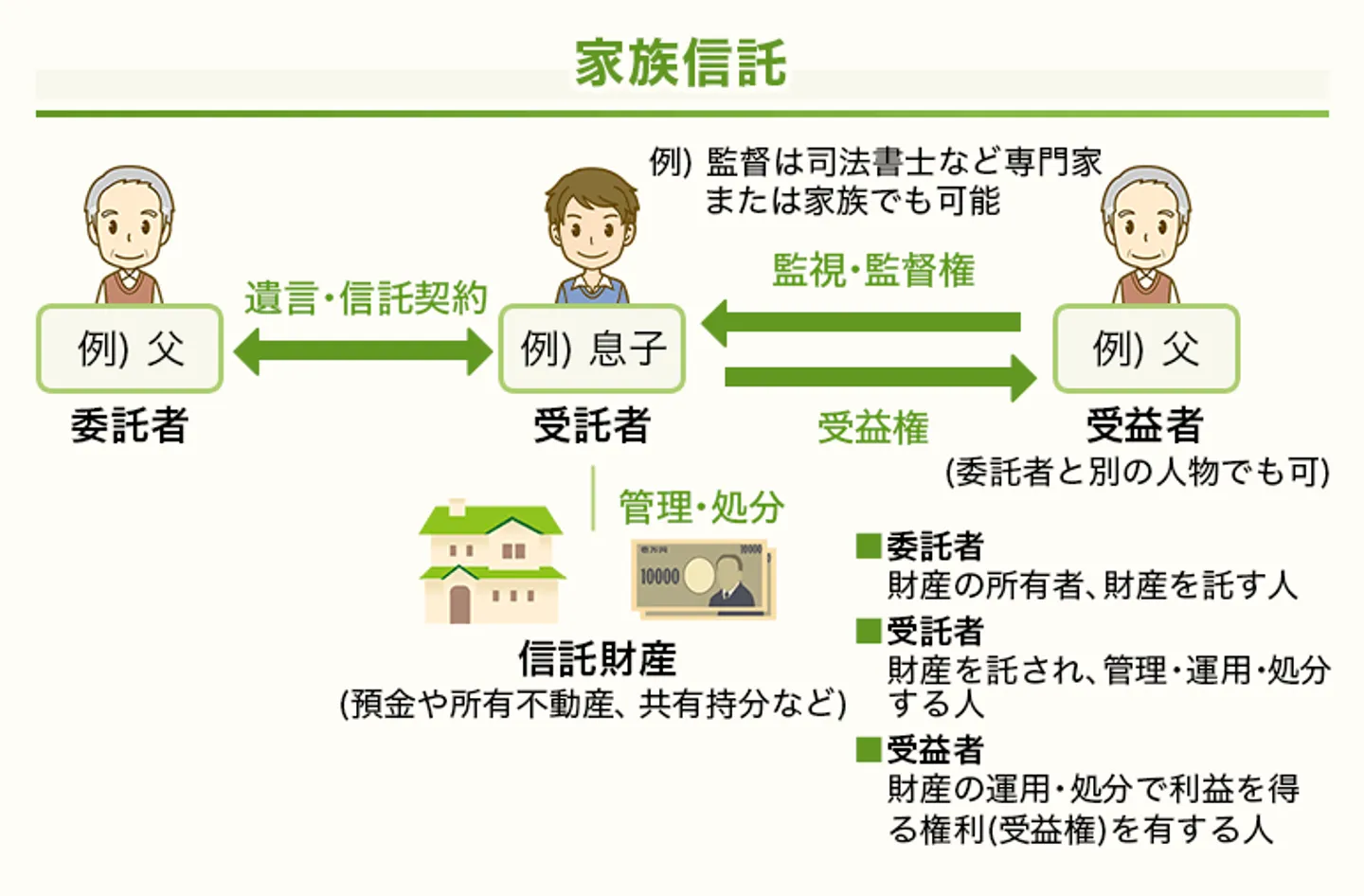

家族信託を行う

家族信託とは、財産の管理を家族や親戚に委託する契約のことです。認知症になっていないときから、家族信託をはじめることができます。

家族信託では、下記の3人を設定します。

- 委託者(財産の所有者)

- 受託者(財産の管理をおこなう人)

- 受益者(財産から利益を得る人)

家族信託をしていると、財産の所有者である委託者が認知症になっても、受託者の判断で自由に不動産を管理・運用・処分できます。委託者が元気なうちに家族信託をはじめておけば、本人が認知症になってもスムーズに財産管理をおこなえます。

「親子の共有名義不動産」の贈与について

親子の共有不動産には「親が高齢で認知症になる」という、特有のリスクがあります。認知症になってしまうと不動産の処分は非常に困難です。

相続を待たずに生前贈与しておけば、共有不動産の権利を子供に移して単独名義になるため、不動産の管理が楽になります。

ただし、基礎控除110万円を超える分の贈与については贈与税(10~55%)が発生します。贈与税の税率と金額、贈与の手続きについて確認していきましょう。

贈与税の税率と金額

贈与を使えば、親から子供へ無償で持分を譲れます。ただし、贈与を受けた子供は、贈与税の申告と納税が必要です。贈与税計算は以下のとおりです。

贈与税=(贈与した財産の価格※-基礎控除110万円)×贈与税率-控除額

※不動産の場合、贈与した財産の価格は路線価や固定資産税評価額などを用いて計算した評価額

贈与税の税率は、その年の1月1日において子供が20歳未満か20歳以上かで次のように異なります。

その年の1月1日において子供が20歳未満の場合

| 基礎控除後の課税価格 |

税率 |

控除額 |

| 200万円以下 |

10% |

‐ |

| 300万円以下 |

15% |

10万円 |

| 400万円以下 |

20% |

25万円 |

| 600万円以下 |

25万円 |

65万円 |

| 1,000万円以下 |

40% |

125万円 |

| 1,500万円以下 |

45% |

175万円 |

| 3,000万円以下 |

50% |

250万円 |

| 3,000万円超 |

55% |

400万円 |

その年の1月1日において子供が20歳以上の場合

| 基礎控除後の課税価格 |

税率 |

控除額 |

| 200万円以下 |

10% |

‐ |

| 400万円以下 |

15% |

10万円 |

| 600万円以下 |

20% |

30万円 |

| 1,000万円以下 |

25万円 |

90万円 |

| 1,500万円以下 |

40% |

190万円 |

| 3,000万円以下 |

45% |

265万円 |

| 4,500万円以下 |

50% |

415万円 |

| 4,500万円超 |

55% |

640万円 |

贈与には最大で55%の税率がかかります。親から子供に持分を贈与する際には、贈与税のことも考慮する必要があるでしょう。

参照:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」

相続時まで贈与税を先送りにする「相続時精算課税制度」とは?

贈与には通常の方法の他に、相続時精算課税制度という特例があります。

相続時精算課税制度とは、持分の贈与時には贈与税をかけずに、親が亡くなったときの相続税でまとめて課税する方式です。

同じ不動産が対象の場合、贈与税より相続税のほうが基本的に安くなるのでお得です。

相続時精算課税制度を選択した場合は、2,500万円までは贈与税がかかりません。

ただし、相続時精算課税制度を利用するためには、贈与した年の1月1日で親が60歳以上、子供が20歳以上であることなど一定の要件が必要となります。

贈与の手続き

次に、親から子供へ持分を贈与する場合の手続きを見ていきましょう。

贈与時の手続きは、大きくわけると以下の3段階にわけられます。

- 贈与契約書の作成

- 持分移転登記

- 贈与税の申告と納税

1.贈与契約書の作成

贈与は財産を贈与する側(親)と受け取る側(子)の両者の合意があって、はじめて成立します。両者が合意した証拠を残すためにも、一般的には贈与契約書を作成します。

贈与契約書に決まった形式はないため、自分で作成も可能です。通常、次の事項を記載します。

贈与する不動産の情報

登記事項証明書(謄本)に記載されている以下の情報を記載します。

土地:所在、地番、地目、面積

建物:所在、家屋番号、種類、構造、床面積

財産を贈与する側(親)と受け取る側(子)の情報と押印

財産を贈与する側(親)と受け取る側(子)の氏名や住所を記載します。氏名の横には、実印を押印します。

その他

その他、状況に応じて、引き渡しの期日や公租公課(固定資産税)の負担をどうするかなどを記載します。

2.持分移転登記

贈与契約書を作成しただけでは、贈与が完了したとはいえません。贈与を完了するためには、法務局で持分移転登記をする必要があります。

持分移転登記は自分でもおこなえますが、印鑑証明書や登記済権利証、固定資産評価証明書などの必要書類を揃えたり、登記申請書を作成したりする必要があります。

手続き方法が不明な場合は、司法書士などの専門家に登記を依頼したほうがよいでしょう。

3.贈与税の申告と納税

贈与税がある場合は、贈与した翌年の2月1日から3月15日までに贈与を受けた人(子)の住所を所轄する税務署へ、申告と納税をおこないます。

ちなみに、年間の合計贈与額が基礎控除(110万円)以下のときは、贈与税を申告する必要はありません。

ただし、相続時精算課税制度を選択した場合は支払う贈与税がなくても、相続時精算課税選択届出書などを添付して贈与税の申告をする必要があります。

【比較表】迷ったらここでチェック:認知症の親と共有している不動産への対応方法

親の将来的な認知症リスクを考慮したい、あるいはすでに親が認知症である場合、共有している不動産への対応方法として、主に以下の5つが挙げられます。

- 法定後見制度を利用し不動産全体を売却

- 任意後見制度を利用し不動産全体を売却

- 家族信託の利用

- 共有持分の贈与

- 共有持分の売却

親の状況や条件によって適した対応方法は異なるため、以下の表から現状に合った方法をチェックしてみましょう。

| 対応方法 |

主なポイント(向いているケース・注意点) |

| 法定後見制度を利用して不動産全体を売却 |

・親がすでに認知症で、事前対策ができていない場合の現実的な手段

・家庭裁判所が関与し、売却には原則として裁判所の許可が必要

・後見人は裁判所が選任するため、自由に選べない

|

| 任意後見制度を利用して不動産全体を売却 |

・親に判断能力がある段階で準備できる場合に有効

・本人の意思を反映した財産管理がしやすい

・後見監督人が必ず選任され、費用負担は比較的高め

|

| 家族信託の利用 |

・親に判断能力があり、不動産管理・売却を柔軟に行いたい場合に向く

・裁判所の関与なく運用できるが、設計には専門知識が必要

・身上監護(介護・医療の判断)には対応できない

|

| 共有持分の贈与 |

・親に判断能力があり、単独名義に整理したい場合の方法

・一度贈与すると原則として取り消せない

・贈与税の負担が大きくなる可能性がある

|

| 共有持分の売却 |

・親に判断能力がある場合に利用可能

・他の共有者の同意がなくても売却できる

・市場価格より安くなる傾向がある

|

まとめ

親子や兄弟で共有名義の不動産は、親あるいは兄弟が認知症になってしまうと、不動産全体の売却は難しくなります。

なぜなら、共有不動産全体の売却には共有者全員の合意が必要ですが、認知症の方は判断能力がないとして、合意を得られないためです。

認知症の方は不動産売却のような法律行為が行えず、たとえ売買契約を締結したとしても、法的には無効となります。

ただし、共有者の中に認知症の方がいる場合でも、「成年後見制度」を利用すれば不動産全体の売却が可能です。

成年後見制度には2種類の制度があり、それぞれ利用できる条件が異なります。

|

成年後見制度の種類

|

利用できる条件

|

特徴

|

|

任意後見制度

|

本人がまだ認知症でない

|

本人が後見人や代理権の範囲を決められる

|

|

法定後見制度

|

本人がすでに認知症である

|

後見人の権限や役割は裁判所が決定する

|

成年後見制度を申立て、後見人が正式に決定すれば不動産の売却に進めます。

一方で、成年後見制度の利用は申立てには、多くの手間と費用がかかります。そのため、不動産全体を売却する意思はなく、共有状態の解消を求める場合には、共有持分の売却がおすすめです。

共有持分専門の買取業者である株式会社クランピーリアルエステートなら、金額査定や売却をスピーディーに行うのはもちろん全国の弁護士と連携しているため、複雑な案件であっても対応可能です。

実際に、共有者に認知症の方がいる共有持分もご相談から1ヶ月で買取した実績もあります。

共有者に認知症の方がいても基本的には買取可能のため、売却を検討している方は、お気軽にご相談ください。