共有持分の買取業者はトラブルになる?

結論から申し上げますと、共有持分を買取業者に売却したからといって、必ずしもトラブルに発展するわけではありません。

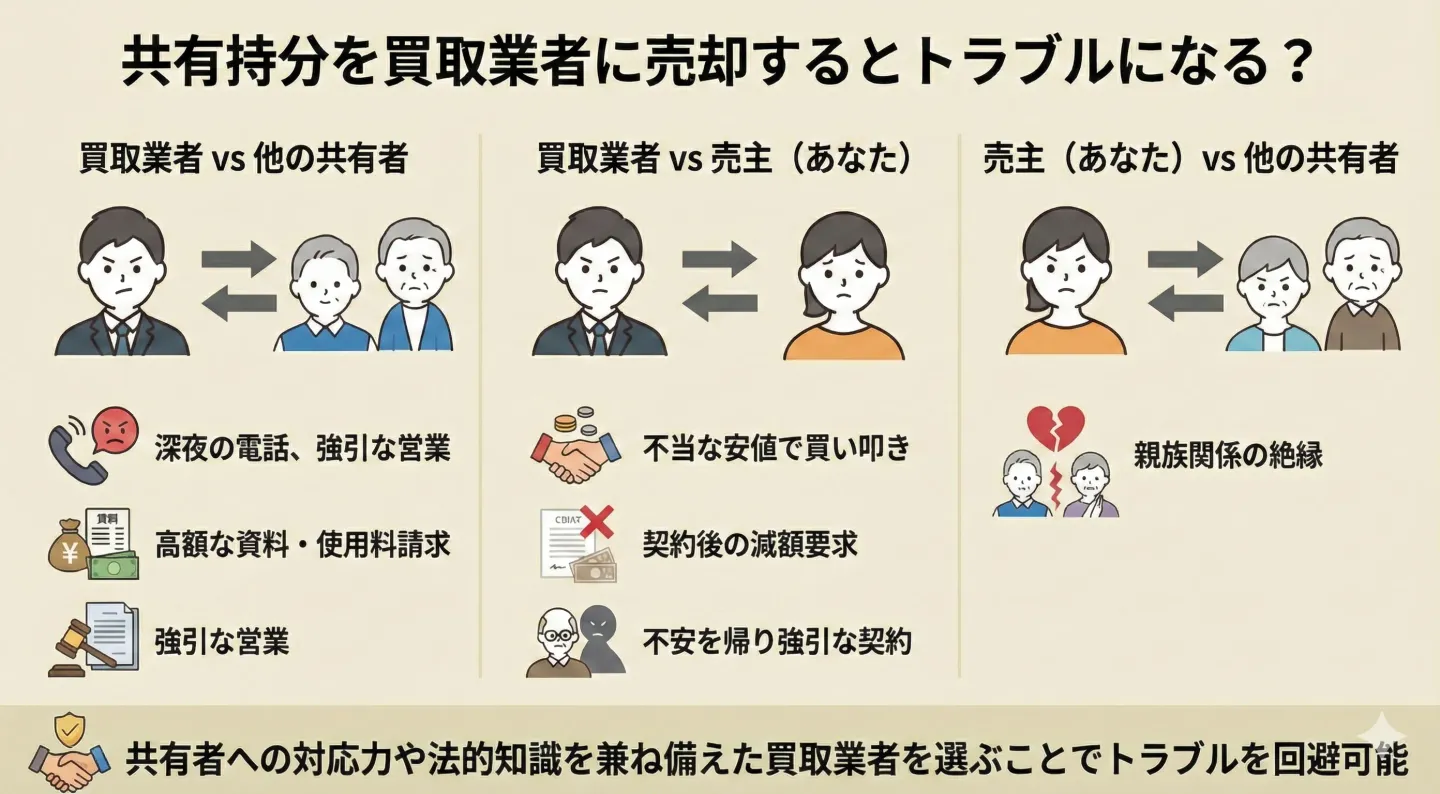

しかし、共有持分の売却は、見ず知らずの第三者(業者)が共有関係に入り込むという性質上、「売主と買取業者」「売主と他の共有者」「買取業者と他の共有者」という3つの関係性において、摩擦が生じやすいのも事実です。

実務の現場においても、事前の調整不足や業者の選定ミスにより、以下のような深刻なトラブルに至った事例が見受けられます。

| トラブルが発生する間柄 |

具体的な事例 |

共有持分の買取業者

vs

他の共有者 |

・深夜の電話や執拗な訪問など、威圧的で強引な営業を受けた

・法的根拠を超えた高額な賃料(不当利得)や使用料を請求された

・予告もなく突然「共有物分割請求訴訟」を起こされ、被告として法廷に立たされた

|

共有持分の買取業者

vs

売主(あなた) |

・市場価格を大きく下回る不当な安値で買い叩かれた

・契約締結後に「調査で見落としがあった」として減額や費用負担を求められた

・「今すぐ売らないと大変なことになる」と法的知識のない不安を煽り、強引に契約させられた

|

売主(あなた)

vs

他の共有者 |

・「勝手に売った」と他の共有者から激しい反発を受け、親族関係が絶縁状態になった

・新しい共有者(業者)が管理方針について強硬な主張を始め、親族が住みにくくなったと責められた

|

こうしたトラブルの多くは、モラルの低い、いわゆる「悪質な買取業者」に売却してしまった場合に発生する傾向にあります。なぜなら、同じ買取業者であっても、その「利益の出し方(ビジネスモデル)」が根本的に異なるからです。

本来、優良な買取業者は、複雑な権利関係を調整し、リフォームや単独名義化によって不動産の価値を再生させることで適正な利益を得ています。

対して、悪質な業者は「安く買い叩き、共有者へ圧力をかけて短期で現金化する」ことのみを目的としているところが多く、法令や関係者への配慮を無視した行動を取りがちです。その結果、売主様や他の共有者様が精神的な負担を強いられることになります。

もちろん、信頼できる優良業者であっても、「親族だけの共有関係に第三者が介入する」という変化自体は避けられないため、心情的な摩擦リスクを完全にゼロにすることはできません。

だからこそ、共有持分を売却する際は、「潜在的なトラブルのリスクがある」という前提に立ち、どのような問題が起こり得るのかをあらかじめ理解しておくことが自分の身を守ることにつながります。

その上で、単に査定額が高いだけでなく、共有者への対応力や法的知識を兼ね備えた買取業者を選ぶことが、トラブル回避の決定的なポイントとなります。

共有持分の買取業者と他の共有者の間で起こるトラブル事例

共有持分を買取業者へ売却した後、「残された共有者」と「持分を取得した業者」との間でトラブルが泥沼化するケースが後を絶ちません。

なぜなら、業者はビジネスとして利益を出すために共有関係の解消を急ぎますが、他の共有者にとっては突然の出来事であり、感情的にも反発しやすいためです。

弊社にも、「親族が勝手に持分を業者に売ってしまい、知らない業者から連絡が来て困っている」といったご相談が数多く寄せられます。特に代表的なトラブルは以下の4つです。

- 電話・訪問など強引な営業を繰り返されたケース

- 高額な賃料・使用料の支払いを求められたケース

- 明け渡しや立ち退きを強硬に請求されたケース

- 突然「共有物分割請求訴訟」を起こされたケース

それぞれのトラブルがなぜ起きるのか、具体的な事例を交えて解説します。

電話・訪問など強引な営業を繰り返されたケース

最も多いのが、共有持分を取得した業者が、「残りの持分も全て買い取って、単独所有にしたい」と考え、他の共有者へ執拗な売却交渉を行うケースです。

共有持分だけでは物件を自由に使えず、資産価値も低いため、業者は是が非でも「全体の所有権」を手に入れようとします。

本来、持分の売買交渉自体は正当な行為ですが、悪質な業者は法令やモラルを無視し、相手が根負けするまで追い込むような営業手法をとることがあります。

<相談事例>

弟が相続した実家の持分を買取業者へ売却。直後から、その業者が私(兄)に対して「あなたの持分も売ってほしい」と迫ってくるようになった。

実家を手放すつもりはないと断ったが、「共有のままでは何もできませんよ」「裁判になりますよ」と不安を煽る電話が連日職場にかかってくるようになり、夜間の訪問も繰り返されて精神的に疲弊している。

【解決のポイント】

この事例では、弊社と連携している弁護士が介入して業者による強引な接触を停止させました。その後、お兄様が「資金調達して業者の持分を買い取る(買い戻し)」という方向で交渉をまとめ、最終的に実家をお兄様の単独名義にすることで平穏な生活を取り戻しました。

賃料・使用料の支払いを求められたケース

次に多いのが、「今までタダで住んでいた実家」に対して、業者から突然「家賃」を請求されるトラブルです。

法的には、特定の共有者が物件を独占して使用している場合、他の共有者(この場合は業者)は、自分の持分割合に応じた「賃料相当額(不当利得)」を請求する権利を持っています。

つまり、業者が「私の持分が半分あるのだから、家賃相場の半分を払ってください」と主張すること自体は、正当な権利行使として認められます。

しかし、今まで親族間でなあなあにしていた部分に、突然ビジネスライクな請求が来るため、住んでいる共有者にとっては生活を脅かす深刻な問題となります。支払いを拒否すれば、それを理由に「契約解除」や「明け渡し」の口実にされるリスクもあります。

<相談事例>

長年、亡き父名義の実家に無償で住んでいたが、疎遠だった姉が持分を業者へ売却。

すると、新しい共有者となった業者から「月額15万円の使用料」を請求された。年金暮らしでとても支払えず無視していたところ、内容証明郵便で「過去の使用料も含めた一括請求」が届き、法的措置を示唆されてパニックになっている。

【解決のポイント】

ご相談者様の経済状況を鑑み、弊社が間に入って「自宅の売却(全体売却)」を提案しました。業者と協力して第三者へ高値で売却し、その代金から引越し費用と手元資金を確保することで、賃料トラブルを解消しつつ住み替えを実現しました。

明け渡しや立ち退きを請求されたケース

さらに事態が悪化すると、業者が「賃料不払い」などを理由に、居住者へ「出て行ってほしい(明け渡し)」と迫るケースに発展します。

原則として、共有者が単独で「明け渡し」を求めることはできません。しかし、以下のような特別な事情がある場合は、裁判所が明け渡しを認める可能性があります。

- 占有者(住んでいる人)が、他の共有者を暴力や脅迫で排除している場合

- 使用方法について、共有者間の合意(過半数)がないまま独占している場合

悪質な業者は、こうした法的要件を盾に取り、「違法な占有だ」「即刻退去しろ」と強い言葉で圧力をかけ、居住者を精神的に追い詰めようとします。

<相談事例>

実家に住んでいるが、業者が介入してから「使用料を払わないなら不法占拠だ」と連日責め立てられている。

「裁判を起こして強制退去させる」「鍵を変える」などと脅され、怖くて家にも帰れない状態。業者とは一切話したくないが、どうすればいいか分からない。

【解決のポイント】

このケースでは、まず弁護士連携のもとで業者の違法な取り立てを警告しました。その後、ご相談者様と他のご親族の持分を弊社がまとめて買い取り、業者と対等な立場で「共有物分割」の協議を行うことで、ご相談者様を矢面から外して解決を図りました。

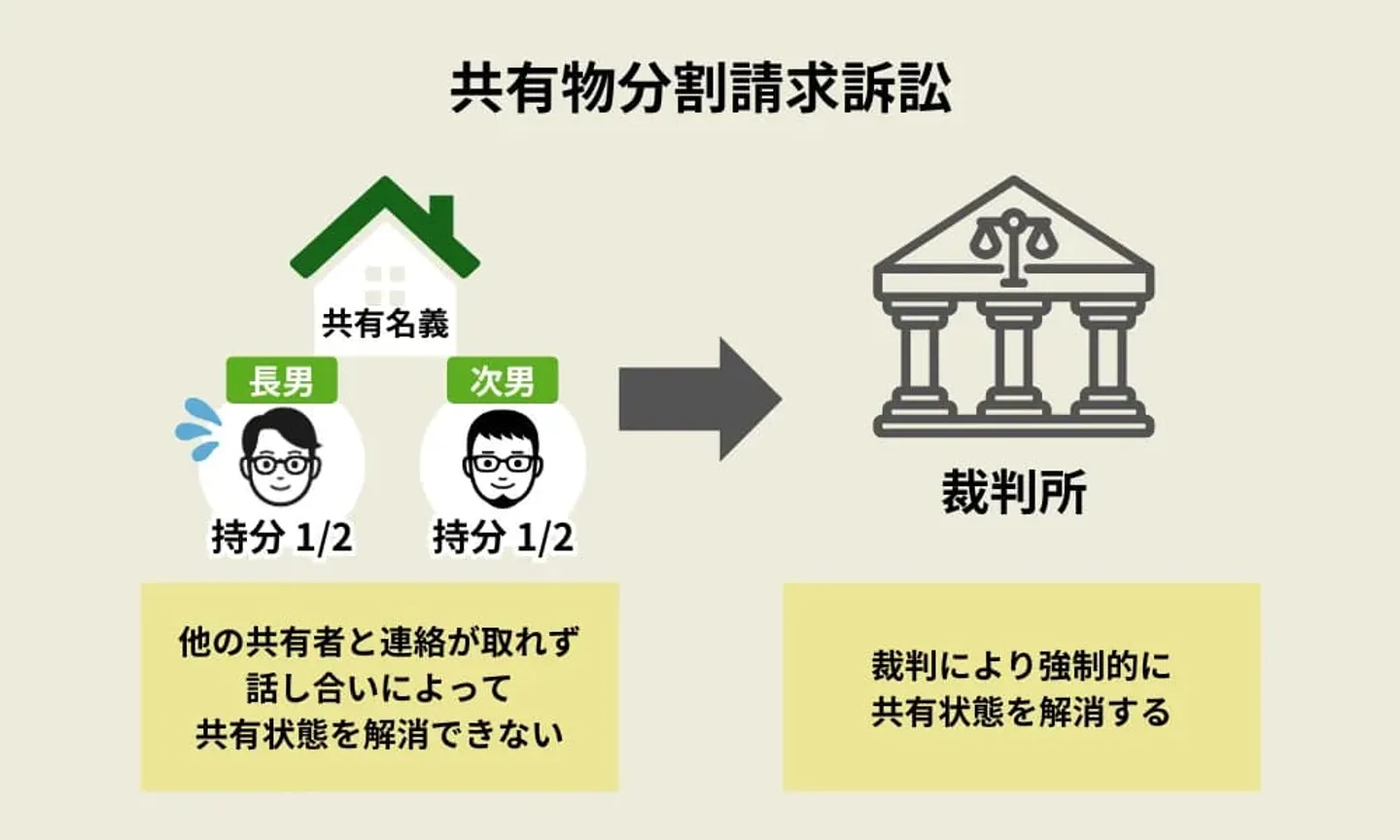

共有物分割請求訴訟を起こされたケース

最終的な手段として、業者が裁判所に対して「共有物分割請求訴訟」を起こすケースです。

民法256条には「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」と定められており、話し合いが決裂すれば、誰でも裁判所に解決を求めることができます。

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

出典:民法 | e-Gov 法令検索

業者が訴訟を起こす目的は、裁判所の判決によって「競売(強制的に売却して現金を分ける)」に持ち込み、強引に現金化することがほとんどです。

競売になると、市場価格より大幅に安い金額でしか売れず、住んでいる人は家を失い、手元に残るお金も少なくなってしまいます。裁判所の判決は絶対であるため、ここまで進むと共有者側に対抗策はほとんど残されていません。

<相談事例>

業者から持分の買い取りを持ちかけられたが、価格に納得できず断り続けていた。

すると突然、裁判所から「訴状」が届き、共有物分割請求訴訟を起こされてしまった。弁護士に相談したが「競売は避けられないかもしれない」と言われ、住み慣れた家を二束三文で手放すことになるのかと絶望している。

【解決のポイント】

競売を避けるため、訴訟の取り下げを条件に、弊社が「業者側の持分」と「ご相談者様の持分」を同時に第三者へ売却する(任意売却)プランを提示しました。競売よりも高値で売却できたため、ご相談者様の手元にも十分な資金を残すことができました。

共有持分の買取業者と売主の間で起こるトラブル事例

共有持分の売却において、売主であるあなた自身が不利益を被るトラブルも決して少なくありません。特に多いのが、共有持分に関する知識の差を利用された金銭的なトラブルです。

具体的には、主に以下の2つのパターンが挙げられます。

- 足元を見られ、相場よりも不当に安い価格で買い叩かれたケース

- 契約締結後に「調査費用」や「手数料」など想定外の費用を請求されたケース

それぞれのトラブルが起きる背景と、回避するためのポイントを解説します。

相場よりも安い価格で買い叩かれたケース

まず大前提として、共有持分の買取価格は、通常の不動産相場(所有権価格×持分割合)よりも安くなるのが一般的です。これには明確な理由があります。

- 単独で自由に使用・収益化できず、市場での需要が極めて低い

- 購入後、他の共有者との交渉や裁判に多大な時間と弁護士費用がかかる

- 最悪の場合、他の共有者に買い取ってもらえず、そのまま塩漬けになるリスクがある

このように、買取業者は購入後のリスクとコストをすべて引き受けるため、その分を価格から割り引く必要があります。

一般的に、優良業者であっても買取価格の目安は「市場価格×持分割合の1/2〜1/3程度」となります。しかし、悪質な業者はこの仕組みを悪用し、「共有持分なんて価値がない」「早く売らないと他の共有者から訴えられる」などと不安を煽り、極端な話、相場の1/10以下のような不当な安値を提示してくることもあります。

特に、売主が「共有関係から早く逃れたい」と焦っている場合、その心理的な隙に付け込まれやすいため注意が必要です。

<相談事例>

居住中の兄との関係が悪化し、早く共有関係を解消したい一心で、ネットで見つけた買取業者に査定を依頼。

すると、業者は「お兄さんが居住中だと立ち退き料がかかる」「事件になる可能性がある」と脅しに近い説明をし、相場の数分の一という極端に低い金額での即決を迫ってきた。

不信感を抱きつつも、断るとトラブルになると言われ恐怖を感じている。

【解決のポイント】

この事例では、契約前に私どもにご相談いただいたため、その業者の主張が法的に誇張されていることを説明し、取引を中止させました。その後、適正な「リスク評価」に基づいた査定額を提示し、納得いただける価格での買取を行いました。

契約後に想定外の費用を請求されたケース

さらに悪質なのが、契約書を交わした後に、当初の説明になかった高額な費用を請求されたり、売買代金を減額されたりするケースです。

本来、不動産会社が自ら買主となる「直接買取」であれば、仲介手数料は発生しません。売主が負担する費用は、通常であれば印紙税や抵当権抹消の登録免許税など、数万円〜十数万円程度に収まるはずです。

しかし、一部の業者は以下のような名目で、契約後に数十万円単位の請求を行うことがあります。

- 詳細調査費、測量費

- コンサルティング料、事務手数料

- 契約不適合(不具合)が見つかったとしての修繕費請求

特に注意すべきは、「買取」と謳っておきながら、実際は別の買い手を探す「仲介(媒介)」契約を結ばせる手口です。

「買取仲介」などと称するサービスの場合、形式上は仲介となるため、法律の上限に基づく「仲介手数料(売買価格の3%+6万円など)」が差し引かれ、手取り額が大幅に減ってしまいます。

一度契約を締結してしまうと、原則として売主都合での無条件解除はできません。違約金を請求される恐れもあるため、ハンコを押す前に「最終的な手取り額はいくらか」「これ以外にかかる費用はないか」を徹底的に確認することが重要です。

買取業者に共有持分を売却すると売主と他の共有者でトラブルになる可能性がある

前述の通り、買取業者はボランティアではなく、あくまで営利目的で不動産を取得します。したがって、買い取った後は利益を確定させるために、他の共有者に対して「持分の買取(または売却)」や「賃料の請求」、場合によっては「共有物分割請求」といった権利行使をシビアに行います。

当然、平穏に暮らしていた他の共有者(親族など)からすれば、突然見ず知らずの業者が権利者として現れ、金銭的な要求を突きつけられるわけですから、強い拒絶反応を示すことも少なくありません。

ここで問題となるのが、他の共有者の怒りの矛先が、業者だけでなく「持分を売った売主(あなた)」にも向けられるケースが極めて多いという点です。

法的には持分の売却は自由ですが、心情的には「あなたが売ったせいでトラブルに巻き込まれた」と受け取られることも可能性としては否定できません。

特に、事前に何の相談もなく売却してしまった場合、親族間トラブルが泥沼化するリスクが高まります。

実際に私どもへ寄せられたご相談の中にも、安易な売却が原因で、親族関係が悪化してしまった事例があります。

<相談事例>

姉家族が住んでいる実家の持分を所有していたが、自身の現金需要のため、ネットで見つけた買取業者へ相談なしに売却。

その後、業者が姉に対して「家賃を払うか、出ていくか」と強硬な交渉を開始。姉からは連日「どうしてこんなひどいことをするのか」「あんたのせいで生活が脅かされている」と泣きながら抗議の電話が来るようになり、親戚中からも責め立てられ、精神的に追い詰められてしまった。

【解決のポイント】

この事例では、ご相談者様からのSOSを受け、私どもがその「強引な業者」から持分を買い取り(巻き取り)、権利関係を整理しました。その上で、お姉様と冷静に話し合いを行い、住宅ローンを組んでいただいてお姉様が単独所有者となることで、外部の介入を排除し、関係修復の道筋をつけました。

このように、共有持分の売却は「売って終わり」ではありません。売却後の親族への影響まで考慮してくれる「良識ある業者」を選ばなければ、あなた自身が親族から恨まれ続けることになりかねません。

関係性が悪化している場合でも、可能な限り事前に「売却せざるを得ない事情」を伝えたり、他の共有者への配慮ができる業者を選定したりすることが、軋轢を生ませないための重要なポイントです。

共有持分の売却トラブルを避けるための買取業者の選び方

共有持分を買取業者に売却する際に起こり得るトラブルは、コンプライアンスを遵守する意識が低く、自社の利益のみを最優先に考えている悪質な買取業者に売却した際に生じやすいです。

売却トラブルを未然に防ぐためには、買取や相談実績が豊富で信頼のおける優良な買取業者に依頼することが重要なポイントになります。優良な買取業者を選ぶ際に重視したいポイントとしては、主に以下の10個が挙げられます。

- 宅地建物取引業の免許を持っている

- 国土交通省のネガティブ情報検索サイトをチェックする

- 移転登記と代金の受け渡しを同時におこなえるか確認する

- 売買契約を急かしてくる業者は避ける

- 現金での受け渡しに対応しているか確認する

- 相続物件についても実績が豊富

- 弁護士と連携している

- 買取業者の口コミ・評判が良い

- 担当者の対応が丁寧

ここからは、それぞれのポイントについて1つずつ詳しく解説していきます。

宅地建物取引業の免許を持っている

買取業者を探す際、大前提として確認すべきポイントは宅地建物取引業免許の有無です。その業者が「宅地建物取引業免許」を保有する正規の不動産業者であるかどうかを確認しましょう。

宅地建物取引業免許とは、宅地や建物の売買・貸借・交換などの取引を事業として営む場合に法律で取得が義務付けられている免許のことで、以下の2種類あります。

| 国土交通大臣免許 |

2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合に必要 |

| 都道府県知事免許 |

1つの都道府県のみ事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合に必要 |

稀に「不動産コンサルティング」や「投資会社」という名目で宅地建物取引業免許を持たずに共有持分の買取事業を営んでいる業者が存在しますが、すべて違法業者に該当します。違法業者はコンプライアンスを遵守する意識が乏しく、法令や倫理観を無視した行動をとる傾向にあるため、前述したような深刻なトラブルに巻き込まれる可能性が極めて高いです。

トラブルを未然に防ぎつつ、安心して取引を進めるためにも、宅地建物取引業免許を取得している正規の買取業者であるかどうか必ず確認しましょう。宅地建物取引業免許を取得している買取業者は、以下の方法で確認できます。

免許有無と合わせて、「国土交通大臣(2)第〇〇号」といった表記の( )内の数字もチェックしましょう。

これは5年ごとに発生する免許の更新回数を表しています。 (1)は新規参入ですが、(3)や(5)と数字が大きくなるほど、長年の営業実績があり、大きなトラブルなく更新を重ねてきた証といえ、信頼性が高いと判断できます。

国土交通省のネガティブ情報検索サイトをチェックする

国土交通省のネガティブ情報検索サイト では、法令違反や不適切な取引などで過去に行政処分を受けた事業者を確認できます。売却トラブルを未然に防ぐためにも、過去に処分履歴がある買取業者のうち、特に業務停止処分を受けたことのある買取業者との取引は避けるべきです。

行政処分には「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」の3種類がありますが、特に「業務停止」以上の処分歴がある業者は要注意です。

業務停止とは、単なる事務手続きのミスではなく、重大な法令違反や消費者の利益を著しく害する行為があった場合に下される処分です。過去に業務停止処分を受けた買取業者は、コンプライアンス遵守の意識や企業体質に根本的な問題がある可能性が高いです。

こうした重大な処分を受ける企業体質は、社名を変えたり看板を掛け替えたりしても、根本的な倫理観が変わっていないケースも散見されます。

売却トラブルのリスクを軽減するためには、過去に処分歴のない買取業者の中から売却先を選ぶことをおすすめします。

移転登記と代金の受け渡しを同時におこなえるか確認する

共有持分の取引で警戒すべきは、「権利だけ移転させて代金が支払われない」という登記詐欺のリスクです。

そのため、共有持分の取引を安全に進めるためにも、移転登記と代金の受け渡しを同時に行えるかも確認しておきましょう。不動産実務において、売買代金の支払いと所有権移転登記の手続きは「同時履行」で行うのが大原則です。

共有持分を売却する際、移転登記が完了してから売却代金を支払うことを条件とする買取業者との取引は絶対に避けるべきです。

なぜなら、共有持分の所有権が買取業者に移転した後、代金が振り込まれないまま逃げられてしまう恐れがあるからです。

もし、買取業者が以下のような条件を提示してきたら、その時点で取引中止を判断しましょう。

- 「先に登記手続きを済ませ、完了後に振り込みます」

- 「共有持分は特殊な処理が必要なので、入金まで数日かかります」

代金未払いのリスクを回避するためにも、移転登記と代金の受け渡しを同時に行える買取業者に依頼するとよいでしょう。

売買契約を急かしてくる業者は避ける

査定や相談の際、売買契約を急かしてくる買取業者に依頼するのは避けるべきです。悪質な買取業者は売主の知識不足や心理的な弱みにつけこみ、共有持分をできるだけ安く買い取りたいと考えています。

十分な検討時間や他の買取業者に相談する時間を与えず早急な契約を迫る行為は、典型的な悪質業者のサインといえるでしょう。

「この高値で買い取れるのは今日までです」「他の共有者に知られたら、二度と売れなくなりますよといった限定感や恐怖心を煽ってくる業者には要注意です。

一方、信頼性のある優良な買取業者は、売主が安心して取引を進められるよう、契約内容を丁寧に説明したうえで十分な検討期間を設けることを徹底しています。なぜなら、共有持分の売却は親族間の問題や将来の権利関係など、慎重に整理すべき事項が多いことをプロとして熟知しているからです。

そのため、売買契約を急かすようなことは決してありません。

私どもにご相談いただいた場合でも、売却を即決していただく必要はありません。私としても、売主さまには契約内容に納得したうえで売却していただきたいため、じっくりと比較・検討してから判断していただくことをおすすめしています。

現金での受け渡しに対応しているか確認する

買取業者が現金での受け渡しに対応しているかどうか確認することも、売却トラブルを回避するための対策として有効です。「銀行振込」または「現金」での決済を徹底している業者を選びましょう。

特に、売却代金を現金ではなく、小切手で支払おうとする買取業者は要注意です。

小切手は信用性の高い決済手段として利用されていますが、実際はリスクを含む支払い方法です。

小切手を振り出した買取業者の当座預金口座の残高が不足している場合、小切手を銀行で換金できません。悪質な買取業者はこの仕組みを悪用し、意図的に換金できない小切手を渡してくることがあります。

換金できない小切手を渡された場合、売主は代金を受け取れないまま共有持分だけ奪われてしまうことになります。このようなリスクを回避するためにも、現金または銀行振込での決済に対応している買取業者を選ぶのが賢明です。

稀に「ネットバンキングで後ほど振り込みます」「会社に戻ってから手続きします」と言う業者がいますが、「その場で、目の前で、着金が確認できる」かが重要です。

相続物件についても実績が豊富

不動産の共有状態は、相続をきっかけとして発生するケースも少なくありません。

相続で共有状態になった不動産の持分を売却する場合は、相続物件についての実績が豊富かどうかも確認しておきましょう。

相続に伴う共有持分の場合は、相続人の間で不動産の活用方針に関する意見の対立や、親との関係性や過去の経緯に絡む感情的な対立が特に生じやすく、複雑なトラブルに発展してしまいがちです。

実際に、私どもの元にも相続に関係した相談は多く寄せられています。

相続物件の実績が豊富な買取業者は、相続物件ならではの複雑なトラブルにも慣れているため、相続によって取得した共有持分を売却する際も安心して取引を進められるでしょう。

また、税理士と連携している買取業者であれば、相続税や相続後の売却に伴う税金対策についても専門的なアドバイスが受けられるため、ワンストップで取引を円滑に進められます。

弁護士と連携している

共有持分の売買では、複雑な法的手続きや深刻なトラブルに直面することも少なくありません。これらが原因で売却手続きが進められないといったケースもあるため、買取業者を選ぶ際には弁護士と連携しているかもチェックしておきましょう。

弁護士と連携している買取業者に依頼すれば、他の共有者との交渉やトラブルも、弁護士を通じてスムーズに対処できます。法律面や税務面の複雑な問題をスムーズに対処できる体制が整っているため、トラブルを抱えた共有持分の売却も安心して任せられるのが大きなメリットです。

また、イチから弁護士を探して依頼するよりも手続きの負担やコストを抑えられるため、結果として共有持分をより高値で売却できるケースも多いです。すでに深刻なトラブルが生じている共有持分でも、弁護士と連携している買取業者であれば適正価格での買取を実現しやすくなるでしょう。

「法律の問題は弁護士へ、不動産の売却は業者へ」とバラバラに考えるのではなく、両者が一体となってトラブルを解消する体制があるかも重要なポイントです。

買取業者の口コミ・評判が良い

共有持分の買取業者を探す際には、実際に買取業者へ売却を依頼した人の口コミや評判もチェックしておきましょう。

ただし買取業者の公式ホームページ上に掲載されている情報は、買取業者にとって都合が良い情報に偏っている傾向にあるため、その情報だけで判断するのは避けるべきです。共有持分の知識や実績が不十分であるにもかかわらず、自社サイトでは知識や実績が豊富と偽るなど、事実に基づかない情報や誇張された情報が掲載されている場合もあります。

実際に買取業者へ売却を依頼した第三者視点の正直な意見や悪い評判も確認するためにも、口コミサイトやGoogleマップ、SNSなどで口コミや評判を調べるのがおすすめです。本当に信頼できる買取業者を見極めるための重要な判断材料となります。

第三者視点での口コミや評判が良い買取業者であれば、満足のいく取引を実現しやすいでしょう。ただし、サクラによる書き込みや事実に基づかない悪意のある口コミが投稿されている場合もあるため、インターネット上の情報収集に偏り過ぎるのも危険です。

買取業者を探す際には、公式ホームページの内容やインターネット上の評判・口コミを参考にしつつ、実際に買取業者の担当者と話してみることをおすすめします。

担当者の対応が丁寧

売却の相談や査定を依頼した際に担当者の対応が丁寧かも、買取業者の信頼性を判断するうえで重要なポイントとなります。信頼性の高い優良な買取業者は、売主が安心して取引を進められるよう、売主の立場に立った親身な対応や丁寧な説明を心掛けている業者が多いです。

「不安や事情に寄り添って親身になって相談に乗ってくれる」「質問に分かりやすくスピーディーに回答してくれる」といった買取業者であれば、トラブルなく安心して取引を進められる可能性が高いでしょう。

逆に、「質問に対してあいまいな回答を繰り返す」「難解な言葉や専門用語を多用する」など、対応が雑な担当者がいる買取業者は、自社の利益のみを最優先に考えている傾向にあります。

こういった買取業者とは信頼関係を築くのが難しく、将来的に売主や他の共有者との間でトラブルが生じるリスクが高いため、避けた方が無難です。

共有持分を買取業者に売却するメリット

共有持分を買取業者に売却するメリットとしては、主に以下の4つが挙げられます。

- 短期間での現金化が可能

- 仲介手数料がかからずコストを抑えられる

- 契約不適合責任が免責される契約が結べる

- 他の共有者に知られるリスクが低い

ここからは、それぞれのメリットについて1つずつ詳しく解説していきます。

買取と仲介の違いについては、下記も参考にしてみてください。

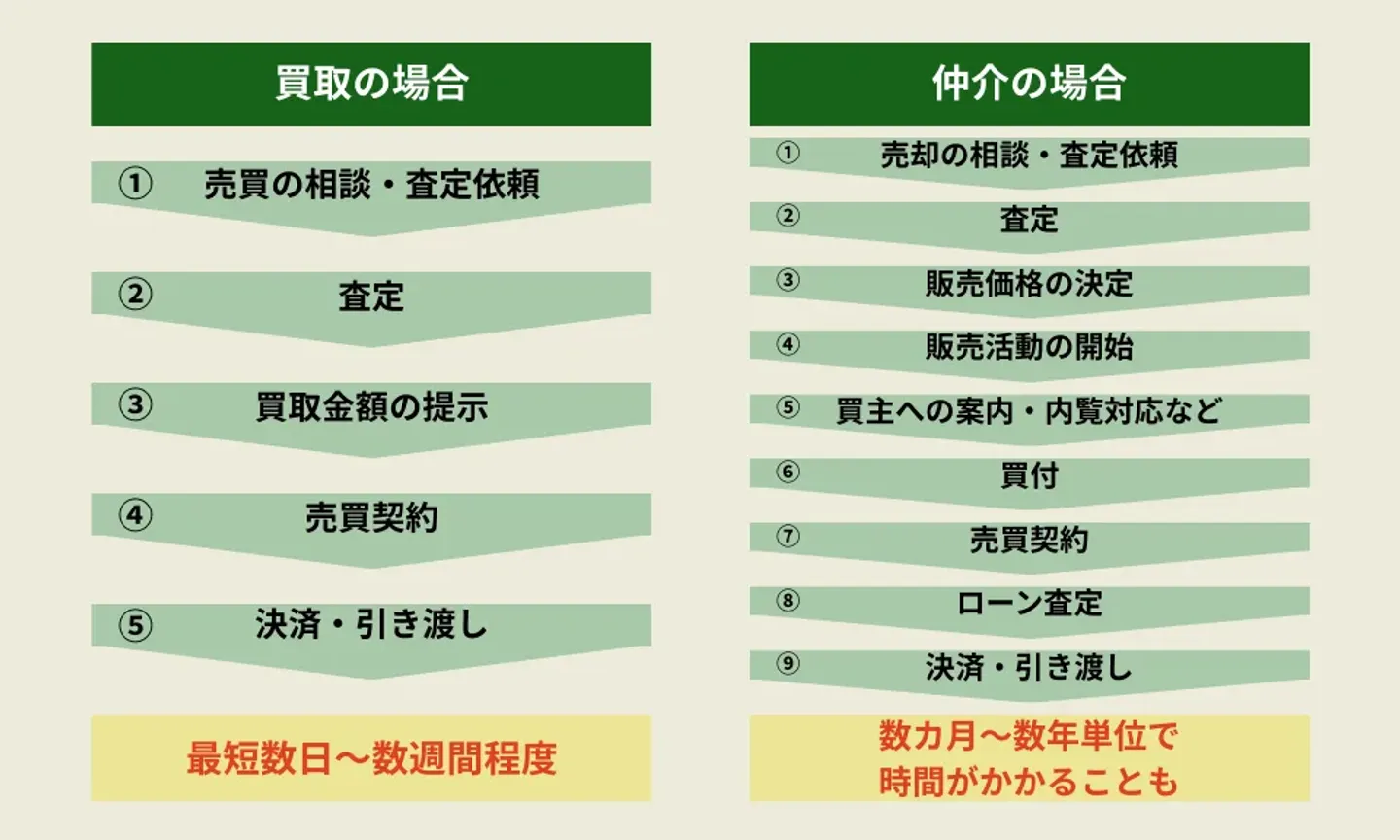

短期間での現金化が可能

買取業者へ売却すれば、短期間で共有持分をスピーディーに売却・現金化できます。

一方で、仲介では市場で買い手を探さなければならないため、広告活動や問い合わせ・内覧対応などの売却活動に時間がかかります。

現金化までに要する期間は3~6ヶ月が目安で、条件次第では1年以上かかる場合もあります。特に共有持分は一般の買い手から敬遠されやすいため、長期間買い手が見つからないことも珍しくありません。

その点、買取では市場で買い手を探す必要がないため、売却活動にかかる時間を省ける分、売却手続きもスムーズに進みます。

買取の場合、査定から現金化までに要する期間は、数日~1ヶ月程度が目安です。仲介では売却が難しい共有持分も、買取であればスピーディーな現金化を実現できます。

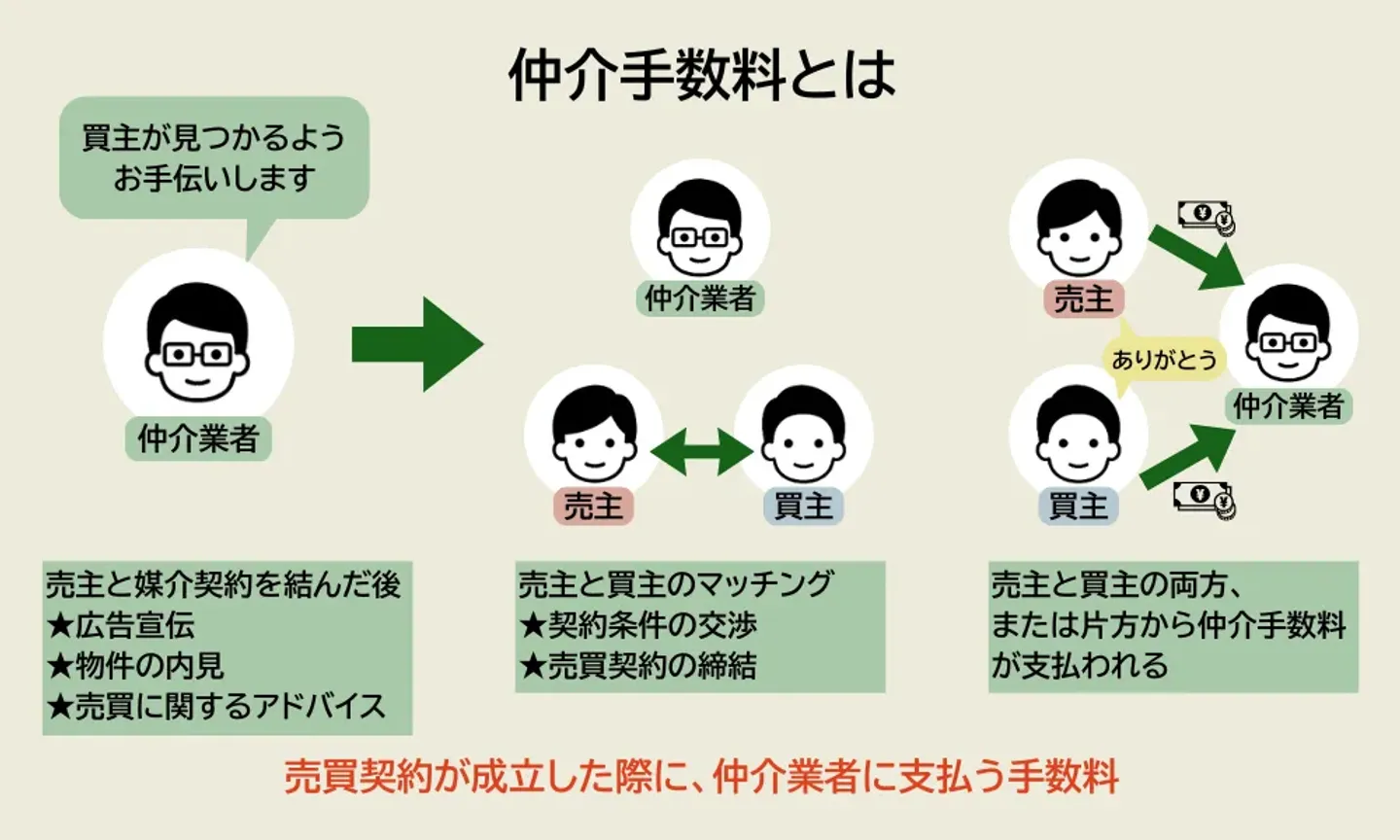

仲介手数料がかからずコストを抑えられる

買取業者への売却では、仲介手数料が一切かかりません。仲介で売却する場合は、不動産の売買が成立した場合に、広告活動や内覧、売買契約などの仲介業務の対価として仲介手数料が発生します。

仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限が以下のように定められています。

| 売却価格(税抜) |

仲介手数料の上限 |

| 200万円以下 |

売却価格×5%+消費税 |

| 200万円超400万円以下 |

売却価格×4%+2万円+消費税 |

| 400万円超 |

売却価格×3%+6万円+消費税 |

たとえば、仲介で共有持分を1,000万円で売却した場合、仲介手数料の上限は以下のようになります。

1,000万円(売却価格)×3%+6万円+3.6万円(消費税)=39.6万円(仲介手数料)

このように、仲介では共有持分の売却価格に応じた仲介手数料がかかるため、売却できても手取りが減ってしまうのです。一方、買取の場合は仲介業務が発生しないため、それに伴う仲介手数料も発生しません。

仲介手数料分を丸々浮かせられるため、共有持分の売却にかかる初期コストを大幅に削減できます。

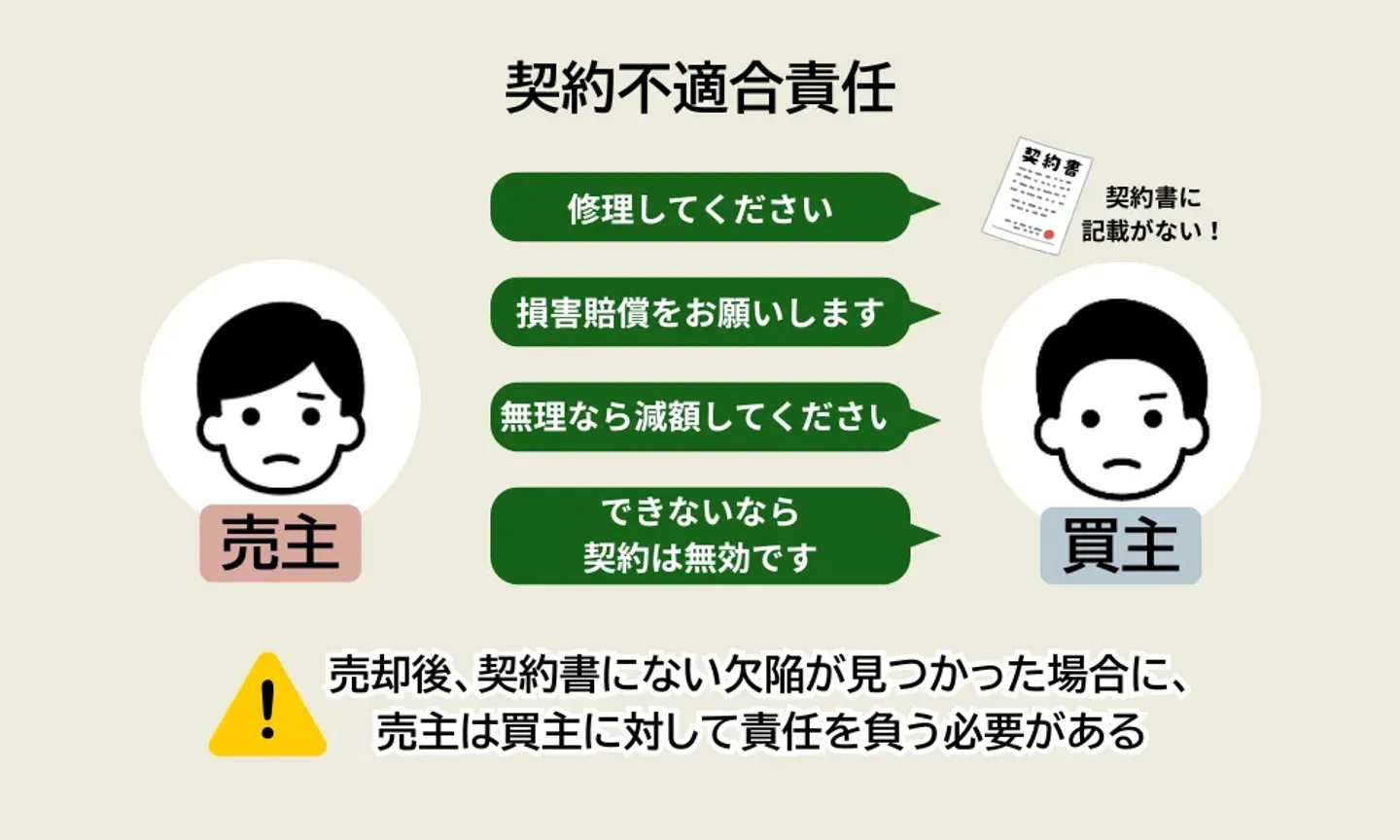

基本的に契約不適合責任が免責される

買取業者に売却する場合は、基本的に契約不適合責任が免責されます。契約不適合責任とは、契約に基づいて引き渡した目的物の種類や品質、数量などが契約内容と適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。

仲介での売却では、一般の個人が買主となる場合、原則として売主が契約不適合責任を負うことになります。共有持分を売却した後、買主に事前に伝えていなかったにもかかわらず、以下のような問題が発覚した場合は、買主から損害賠償や売買契約の解除などを請求される可能性があります。

- 登記簿上の持分比率が間違っていた

- 隣地との境界線が未確定だった

- 他の共有者や隣地の所有者との間にトラブルが生じていた

- 共有名義の不動産に欠陥があった(雨漏りやシロアリ被害、心理的瑕疵など)

一方、買取では不動産のプロである買取業者が、買取後の生じるリスクを考慮したうえで共有持分を買い取ります。そのため、売買契約書に契約不適合責任を免責とする特約を設けるのが基本です。

契約不適合責任が免責となれば、売却後に思わぬ欠陥や不具合などが発覚しても、買主である買取業者から責任を問われることはありません。「売却後に買主とトラブルになりたくない」「築年数が古すぎる物件を処分したい」という方でも、買取であれば安心して売却手続きを進められます。

他の共有者に知られるリスクが低い

仲介では市場で買い手を募るため、物件情報が不動産のポータルサイトやチラシなどに掲載されます。物件情報は一般に公開されるため、他の共有者や近隣住民の目に留まり、売却の事実が知られてしまう可能性も十分にあります。

一方、買取では買取業者と直接取引を行うため、仲介のような売却活動が必要ありません。市場に物件情報を一切出さずに売却活動を進められるため、共有持分の売却が完了するまで他の共有者に知られることはほぼありません。

これまでにも、他の共有者に売却を知られたくないというご相談をいただくことは多くありましたが、基本的に他の共有者に知られることなく売却完了しています。

ただし、これは売却完了までの話です。売却後、買取業者がその不動産を単独名義にするためには他の共有者との交渉が必要となるため、売却後は他の共有者に必ず知られることになります。

とはいえ、この交渉はすべて買取業者が行うため、売主が直接関わる必要はありません。ただし交渉の結果、前述したように元共有者との関係が悪化するリスクは非常に高いです。元共有者から不満が生じる可能性もあるため、トラブルを避けるためにもなるべく事前に売却について他の共有者に相談しておくのがおすすめです。

共有持分を買取業者に売却する際の相場

共有持分のみを売却する場合、不動産全体を売却するよりも市場価格が安くなるケースがほとんどです。

前述のとおり、買取業者に売却する場合の相場は、「市場価格×持分割合×1/2~1/3」といわれますが、これはあくまで目安です。

実際の売却価格は、不動産の立地や物件の状態、共有者の人数などによっても大きく変動します。例えば、都心部の人気エリアにある物件では需要が高いため、相場よりも高く買い取った事例も多くあります。

その一方で、地方の郊外にある物件の場合、共有持分の買取価格は低めになることが多いです。また、共有者の人数も重要な要素です。例えば、共有者が5人以上いる物件の場合、価格交渉が非常に難航することが予測されるため、買取業者はリスクを見越して価格を低めに設定するのが基本です。

とはいえ、前述したように査定額は業者のノウハウや経験によって差が出やすいのも事実です。

例えば、法律に強い業者は「訴訟になっても勝てる」と判断すれば、リスクを低く見積もり、他社より高い査定額を提示することが可能です。一方で、経験の浅い業者はリスクを過大に見積もり、安全策をとって低い金額しか提示できないでしょう。

そのため、正確な金額を把握するには、複数の買取業者に見積もりを依頼して比較することをおすすめします。

買取業者を利用せずに共有状態を解消する方法

買取業者を利用せずに共有状態を解消する方法として、以下の7つが挙げられます。

- 共有者全員で不動産を売却する

- 共有者間で持分を売買する

- 共有者間で持分を無償で贈与する

- 土地を分筆して単独所有にする

- 共有物分割請求訴訟を起こす

- 自分の共有持分を放棄する

- 共有者が持っている不動産と自己持分を交換する

ここからは、それぞれの方法について1つずつ詳しく解説していきます。

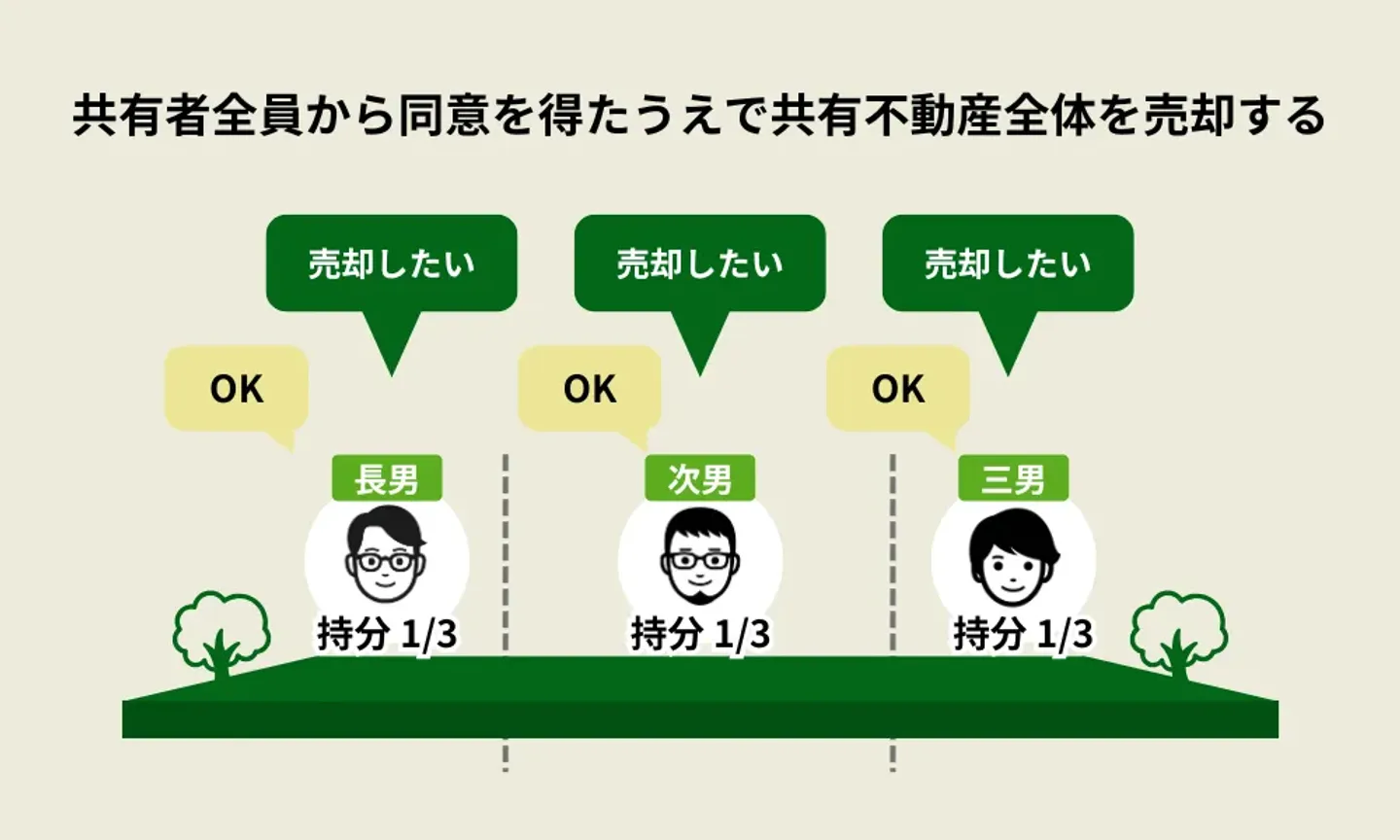

共有者全員で不動産を売却する

共有者全員が共有状態の解消を望んでいる場合は、共有者全員が協力して不動産全体を売却してしまうのが最善策です。不動産全体を売却して現金化し、それを持分割合に応じて各共有者に分配することで共有状態を解消できます。

不動産全体で市場に出せば、単独名義の不動産と同様に扱われるため、一般の買い手がつきやすく、市場価格に近い価格での売却が期待できます。

共有者全員の同意が不可欠ではあるものの、売却によって共有物そのものが消滅するため、共有持分に関する将来的なトラブルの種も完全に断絶できるのがメリットです。

利益も現金として1円単位で細かく分割できるため、公平で円満な分割を実現できます。共有状態を解消したい場合は、まず共有者全員と話し合う機会を設け、不動産全体を売却する意思があるか確認してみましょう。

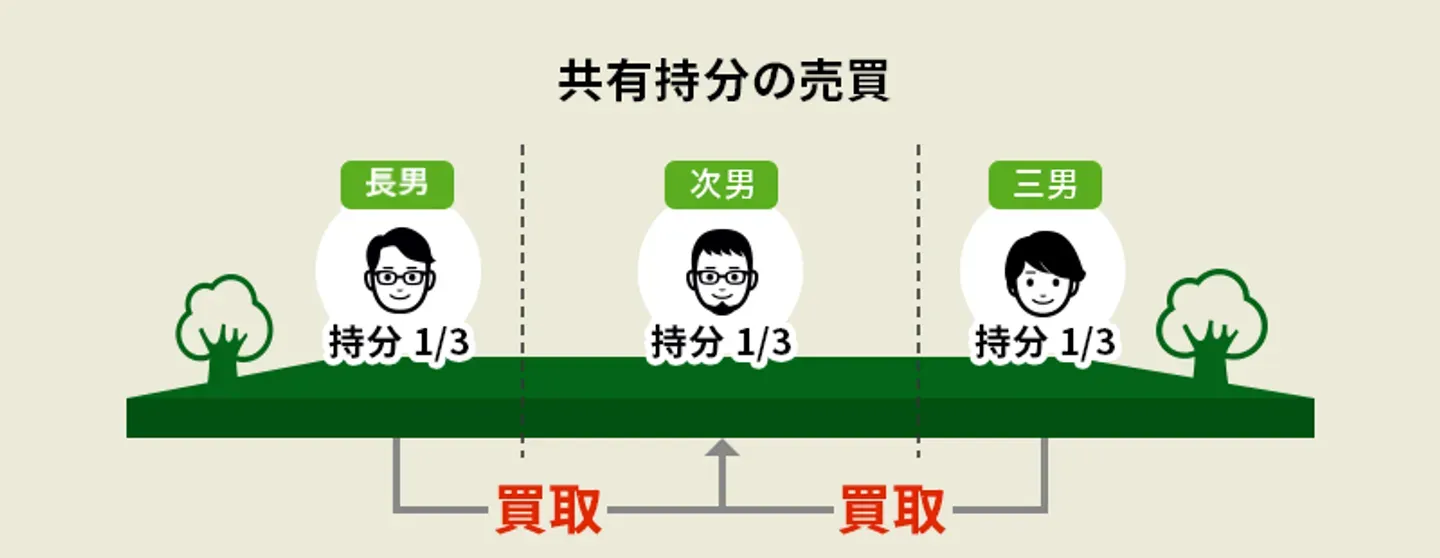

共有者間で持分を売買する

不動産全体の売却が難しい場合は、自分の共有持分を他の共有者に売却することも検討しましょう。不動産を残しておきたい共有者に自分の共有持分を売却すれば、不動産を残しつつ自分は共有名義から離脱できるうえ、まとまったお金を手に入れられます。

共有持分を買い取った側も、持分割合の増加によって不動産の活用幅が広がったり、単独での所有が可能になったりするため、双方にとってメリットが大きい方法といえます。ただし、この方法は不動産を残したい共有者に持分を買い取る意思やまとまった資金がなければ成立しません。

また、共有持分の売買については当事者間で話し合う必要があるため、その際に交渉相手と意見が対立し、売買交渉の難航や関係性の悪化につながる恐れもあります。さらに、共有者間の売買では売主と買主の双方に税負担が生じるため、そのための資金も準備しておく必要があります。

| 税金 |

課税対象者 |

内容 |

税率 |

| 売主が負担する税金 |

譲渡所得税 |

共有持分の売却で課税所得(売却益)生じた場合に、その売却益に対して課される国税 |

所有期間5年超:20.315% 所有期間5年未満:39.63% |

| 買主が負担する税金 |

不動産取得税 |

共有持分を取得した際、その共有持分の固定資産税評価額に対して課される地方税 |

4% ※2027年3月31までは軽減税率の3%が適用 |

| 登録免許税 |

共有持分を所有権移転登記する際、その共有持分の固定資産税評価額に対して課される国税 |

2.0% ※2026年3月31日までは軽減税率の1.5%が適用 |

売買を実現できれば双方にとって大きなメリットをもたらす方法ではありますが、実現までのハードルが非常に高いため、資金力や交渉相手との関係性によっては実現が難しい場合もあります。

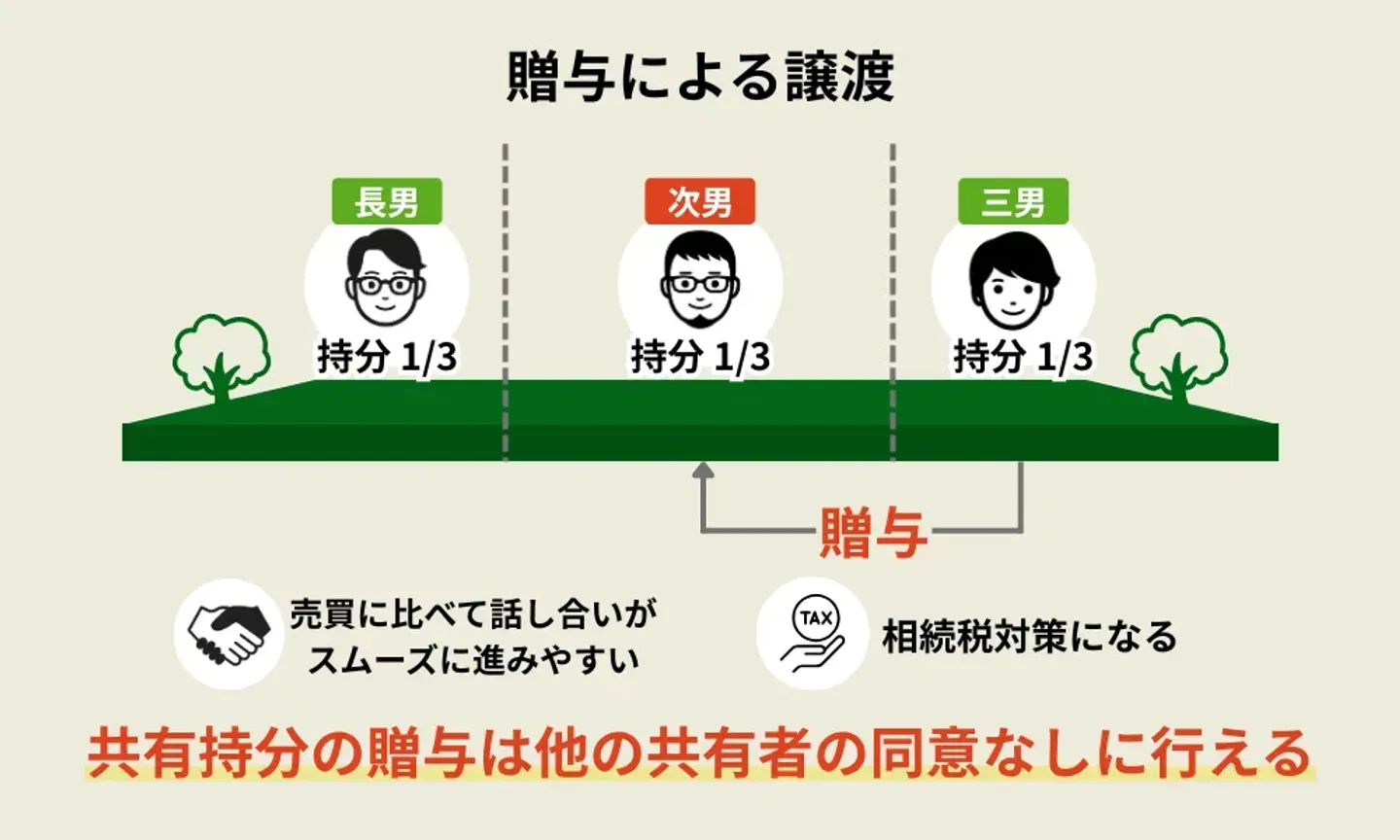

共有者間で持分を無償で贈与する

自分の共有持分は売却だけでなく、無償での贈与という形で処分することも可能です。持分を贈与したい共有者から合意を得る必要がありますが、成立すれば不動産の共有名義から離脱できます。

売買とは違って売却益は得られませんが、贈与を受ける側は持分を買い取るためのまとまった資金を用意する必要がありません。そのため、売買よりも合意形成が図りやすく、迅速に手続きを進めやすいメリットがあります。

ただし、共有持分の贈与を受けた共有者は、贈与税が課される可能性があります。贈与税は毎年110万円の非課税枠があるため、贈与された持分の評価額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

しかし、110万円を超える場合は非課税枠を差し引いた超過分に贈与税が課されます。また、持分の無償贈与であっても、売買と同様に新たな所有者には不動産取得税と登録免許税が課税されます。無償贈与を検討する際には、贈与を受ける側の税負担も考慮したうえで話し合いを進めていくことが大切です。

なお、贈与の際には贈与契約書を作成する必要があります。作成方法や注意点などについては、以下の記事でも解説しています。

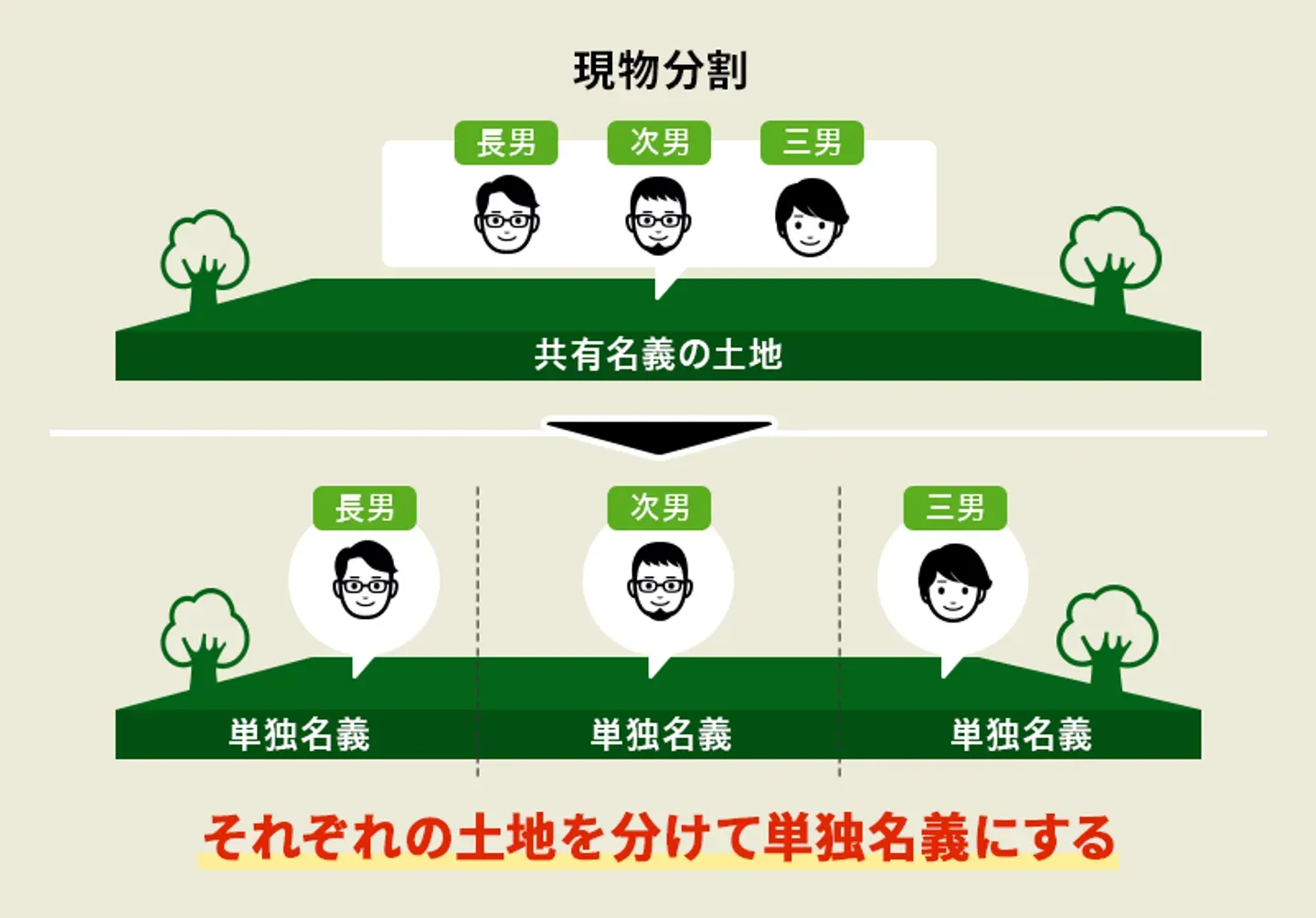

土地を分筆して単独所有にする

建物が建っていない土地の共有状態を解消したい場合は、土地を分筆してそれぞれの土地を単独で所有するという選択肢もあります。分筆とは、登記簿上で1筆の土地を複数の土地に分けて登記する手続きのことです。

共有名義の土地を共有者の人数に応じて複数の土地に分筆した後、所有権移転登記を申請して分筆後の土地をそれぞれ各共有者が単独名義で取得することで、共有状態を解消できます。

これにより、各共有者は自身が取得した土地を自由に活用・売却できるようになります。たとえば、兄(持分割合60%)と弟(持分割合40%)の2人で共有している土地を分筆して共有状態を解消する場合は、6:4の比率で2つの土地に分筆します。

その後、所有権移転登記で60%分の土地を兄の単独名義に変更、40%分の土地を弟の単独名義に変更することで共有状態が解消されます。

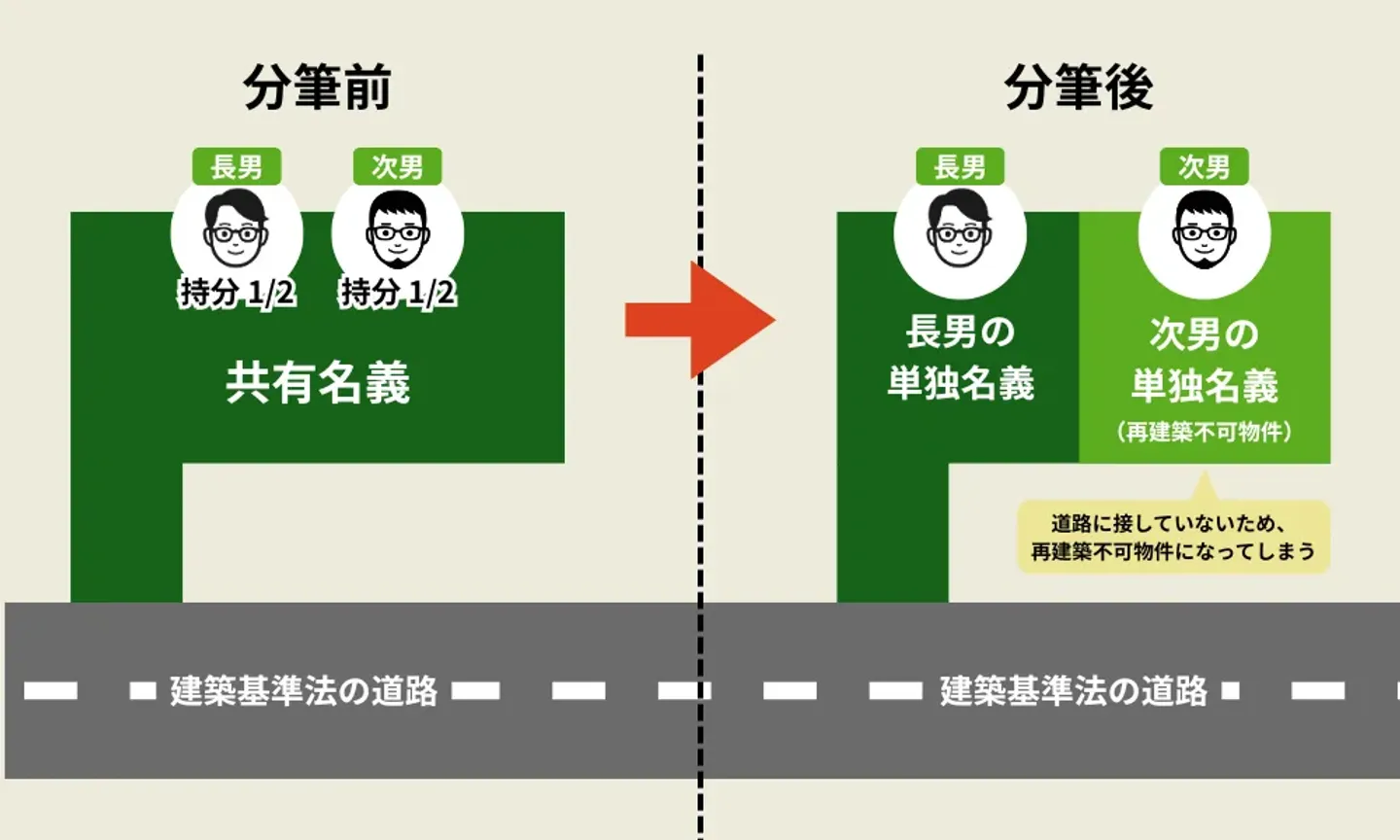

ただし、土地の面積や形状によっては、分筆後の土地の価値が大幅に下がったり、公平に土地を分割するのが困難だったりする場合もあります。

実際に、分筆後に土地の面積が小さくなりすぎたことで接道義務を満たせなくなり、再建築不可の土地となってしまった事例もあります。分筆後に売却を考えていましたが、建物が建てられない土地の需要は極めて低いため、買主が見つからず弊社にご相談いただいた次第です。

そのため、土地の分筆を検討している場合は、土地家屋調査士や不動産鑑定士、弁護士などの専門家に相談し、法的な問題や土地の価値への影響を考慮したうえで判断するようにしましょう。

共有物分割請求訴訟を起こす

共有者同士の話し合いで共有状態の解消が難しい場合は、裁判所に共有物分割請求訴訟を起こすことで共有状態を解消できる可能性があります。共有物分割請求訴訟では、裁判所が共有者の主張や経済力、不動産の状況などを考慮し、最も適切な方法によって共有物の分割が命じられます。

裁判所が下す判決には法的な拘束力があるため、共有者全員は判決で命じられた分割方法に従って共有状態を解消しなければなりません。判決で命じられる分割方法としては、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類あります。

| 分割方法 |

内容 |

| 現物分割 |

共有不動産を持分割合に応じて物理的に分割する方法 |

| 代償分割 |

共有者の1人が共有不動産を単独名義で取得し、他の共有者に対して持分に相当する金銭を支払う方法 |

| 換価分割 |

共有不動産を競売にかけ、売却代金を持分割合に応じて分配する方法 |

他の共有者と意見が対立している状況でも、裁判所の判決によって強制的に共有状態を解消できます。ただし、共有物分割請求訴訟の判決では、共有者の希望が必ず反映されるとは限りません。

たとえば、訴訟を起こした共有者が現物分割を望んでいたとしても、現物分割が困難だと裁判所が判断した場合は、代償分割または換価分割が命じられます。

さらに、共有物分割請求訴訟まで発展すると結果が出るまでに長い期間を要するうえ、裁判費用や弁護士費用もかかります。

当事者全員にとって精神的・経済的に大きな負担がかかる方法であるため、当事者間ではどうしても共有状態を解消できない場合の最終手段として検討すべきです。

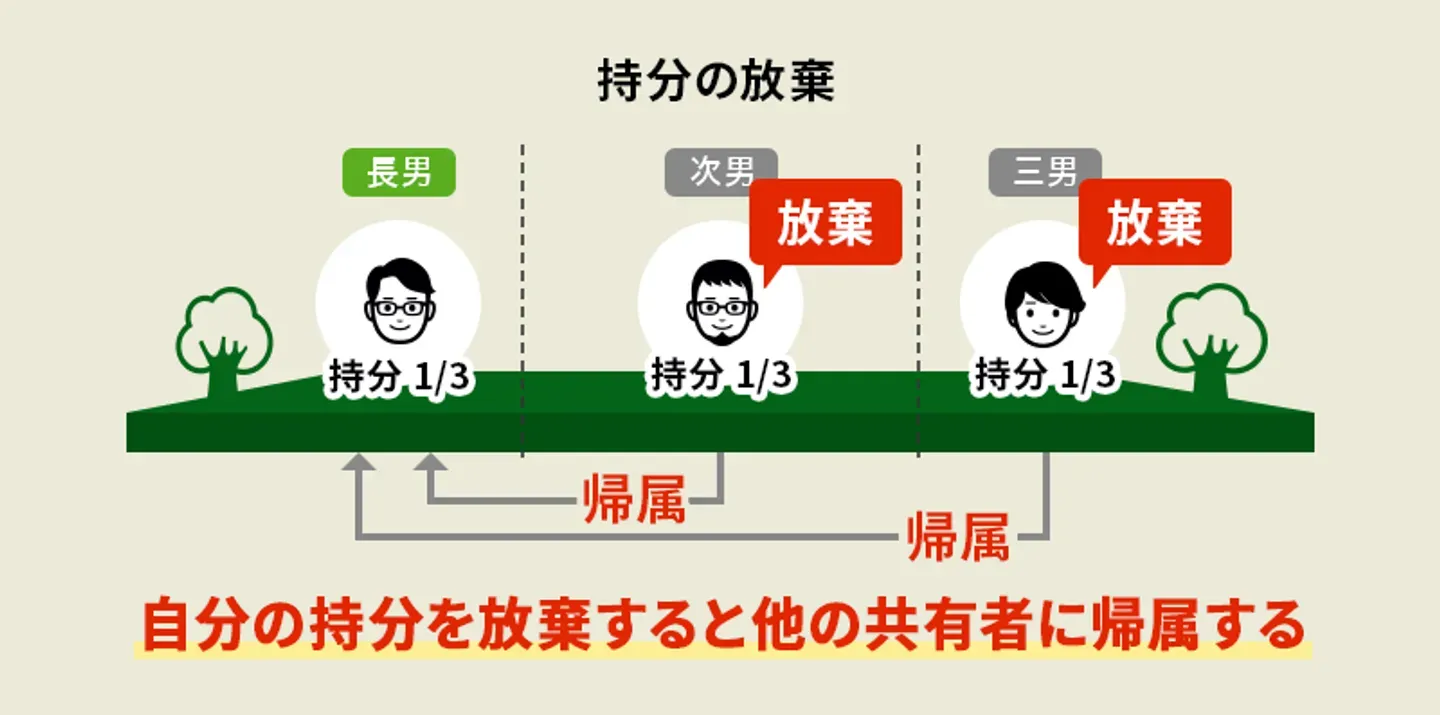

自分の共有持分を放棄する

自分の共有持分は、放棄という形で処分することも可能です。共有持分の放棄は、他の共有者に放棄の意思を伝えた後、持分放棄の登記を申請することで成立します。放棄した共有持分は、民法第255条に基づき、持分割合に応じて他の共有者全員に帰属することになります。

第二百五十五条

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

引用元 民法 | e-Gov 法令検索

贈与とは違い、特定の共有者に放棄した共有持分を帰属させることはできません。持分放棄の意思表示は他の共有者の同意なく単独で行えますが、それに伴う登記申請には他の共有者全員の協力が必要になります。

また、共有持分の放棄は他の共有者に共有持分を贈与としたものとみなされるため、放棄した共有持分を取得する共有者に贈与税が課せられる可能性もあるのです。

このように、共有持分の放棄は現金化ができないうえ、他の共有者全員の協力がなければ実現が難しいため、他の対処法ではどうしても共有状態を解消できない場合の最終手段として検討すべきです。

共有者が持っている不動産と自己持分を交換する

他の共有者が共有名義の不動産とは別の不動産を単独で所有している場合は、自分の共有持分とその不動産を交換するという方法もあります。

自分の共有持分をすべて譲渡する代わりに不動産の譲渡を受けることで、共有名義から離脱できるうえ、新たに取得した不動産を単独で所有できます。

たとえば、4,000万円の不動産を兄と弟で2分の1ずつ共有しており、兄がそれとは別に2,000万円の不動産を単独で所有しているとします。この場合、兄が所有する2,000万円の不動産と弟が所有する2,000万円の共有持分を交換することで、兄と弟はそれぞれの不動産を単独で所有できます。

不動産の交換はお互いに不動産を時価で売却し合ったものとみなされるため、売却益が生じる場合は原則として譲渡所得税の申告・納税義務が生じます。しかし、個人同士で同じ種類の建物や土地を交換する場合は、「土地建物の交換をしたときの特例」に基づき、不動産の譲渡はなかったものとみなされるため、譲渡所得税の対象外となるのが基本です。

ただし、「土地建物の交換をしたときの特例」の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

- 交換によって譲渡する不動産は、1年以上所有していたものであること

- 交換によって取得する不動産は、相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものではないこと

- 交換する不動産はいずれも同じ種類であること(土地なら土地、建物なら建物)

- 交換によって取得する不動産は、譲渡する不動産の交換直前の用途と同じ用途で使用すること

- 交換する不動産の時価の差額が20%以内であること

これらの要件をすべて満たせない場合は、個人間の交換であっても譲渡所得税の対象になります。

まとめ

共有持分の売却では買取業者・売主・他の共有者が関係するため、それぞれの間でトラブルが発生する可能性もあります。

たとえば、買取業者と売主の間では、「相場より安く買い取られてしまう」「契約後に想定外の費用を請求される」といったトラブルが起こりやすいでしょう。

また、買取業者と他の共有者の間では、「強引な営業が繰り返される」「明け渡しや立ち退きを請求される」などのトラブルも考えられます。

共有持分を売却する上で起こりうるトラブルを極力回避するには、優良な買取業者に依頼することが大切です。買取業者が適切な対応をしてくれれば、売主や他の共有者との間でトラブルに発展しにくくなるでしょう。

優良な買取業者を選ぶには、共有持分と相続物件の買取実績の豊富さや宅地建物取引業の免許の有無、口コミ・評判や現金受け渡しに対応しているかといったポイントを確認することが大切です。

今回ご紹介した買取業者選びのポイントを参考に、安心して任せられる業者を見つけましょう。