離婚をする場合には共有名義状態を解消しておくべき!共有名義を放置した場合のリスク

離婚をする場合、家の共有名義状態を解消せずに放置することは基本的に推奨できません。共有名義の状態を放置してしまうことには、下記のようなリスクがあるためです。

- 離婚をした後にも夫婦間で連絡などのやりとりが必要になる

- 家に住んでいなくても維持管理費がかかる

- 住宅ローンを滞納した場合には共有名義の家が競売にかけられる可能性がある

- 住宅ローンの契約違反となり一括返済を求められる可能性がある

- 将来相続があったときに自分の子どもや孫がトラブルに巻き込まれるおそれがある

ここからは、共有名義の状態を放置した場合のリスクを、それぞれ詳しく解説していきます。離婚にともなって共有名義の家をどうするべきかと悩んだ際には、参考にしてみてください

離婚をした後にも夫婦間で連絡などのやりとりが必要になる

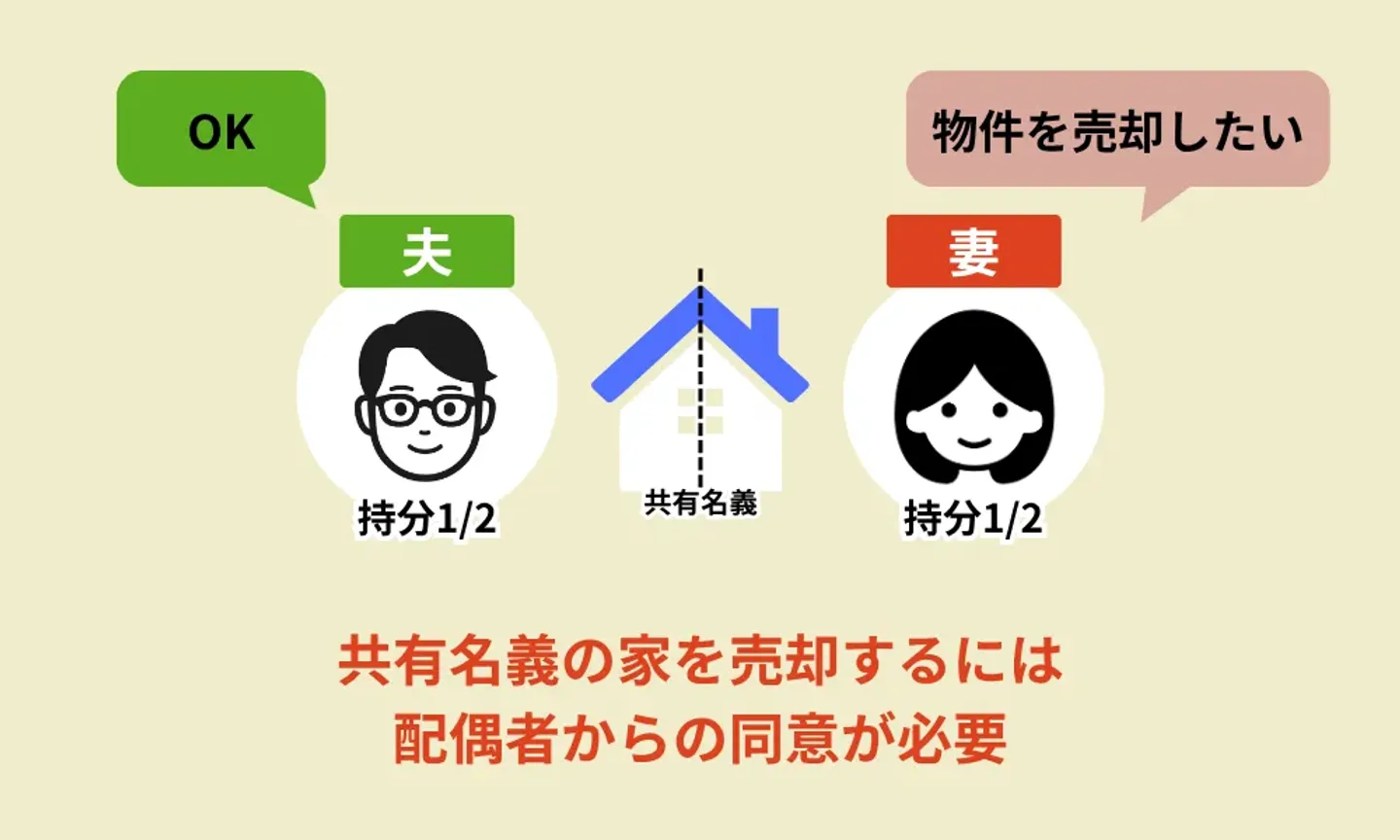

「民法第251条」で定められているように、複数の人で共有している財産に変更を加える場合には、共有者からの同意が必要です。共有名義の家においては、売却や単独名義への変更、賃貸借などを行う場合、共有者に相談したうえで同意を得なければなりません。

仮に離婚が成立した後であっても同様で、共有名義の家を売ったり貸したりする場合には、事前に元配偶者に連絡をする必要があります。

場合によっては、「離婚後に連絡はとりたくない」というケースもあるかもしれませんが、複数回にわたって連絡が必要になる可能性があるため、共有名義状態は放置せずに解消しておくのが得策です。

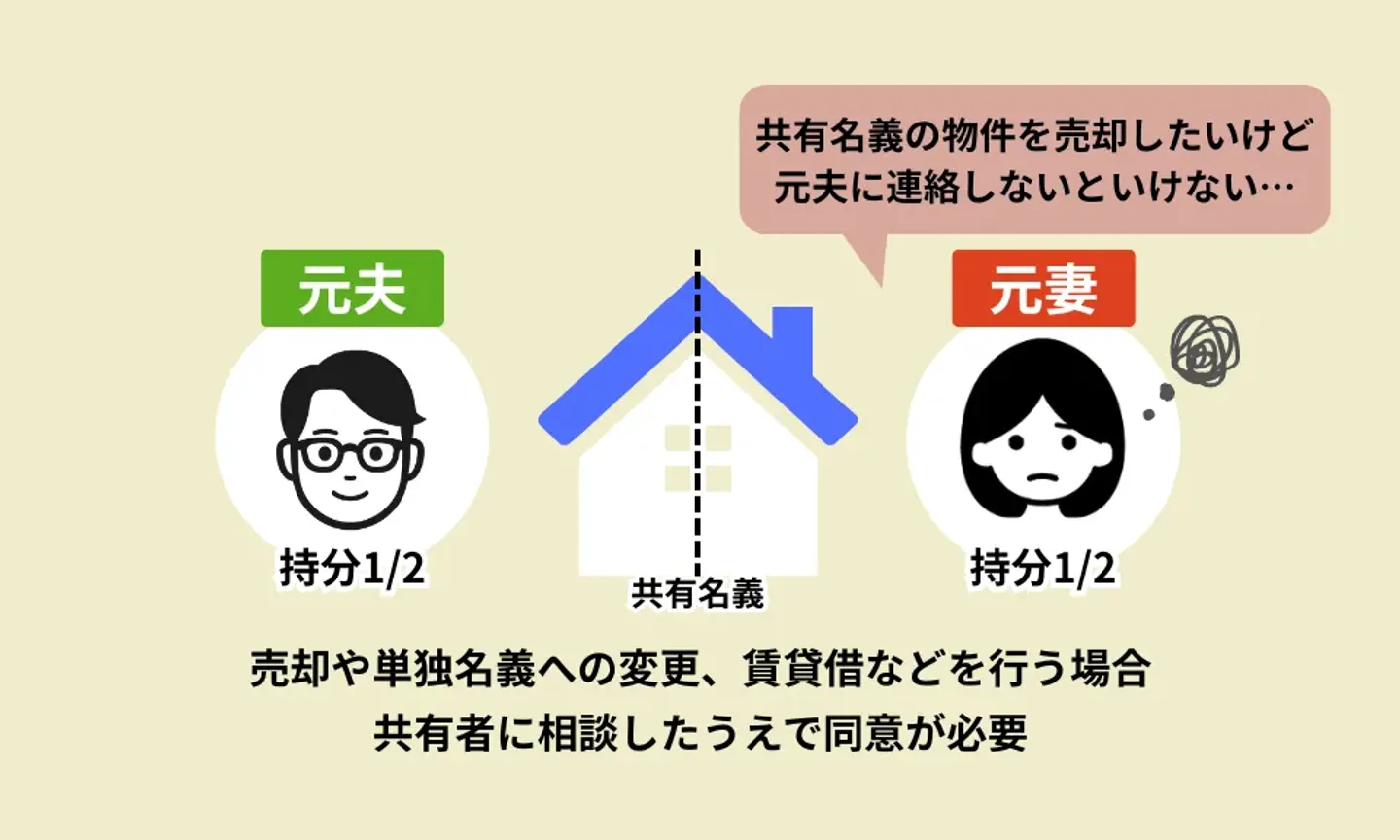

家に住んでいなくても維持管理費がかかる

共有名義の家に限った話ではありませんが、不動産を所有している場合には、下記のような費用を負担しなければなりません。

- 固定資産税

- 都市計画税

- 家の修繕費

- 火災保険料

- 地震保険料

これらの費用は共有名義状態の家の代表者に支払い義務があり、その不動産での居住に関わらず支払いをしなければなりません。そのため、離婚協議中に別の家に住んでいる場合でも、代表者である以上は固定資産税などの費用を支払う義務があるのです。

また、離婚が成立した後も同様であり、離婚後は共有名義の家に住まない場合であっても、その家の代表者になっている以上は維持管理費を負担し続けなければなりません。

将来的に、維持管理費の支払いでトラブルが起きる可能性も否定はできません。このようなトラブルが起きることを防ぐためにも、離婚の際には共有名義状態を解消しておくようにしましょう。

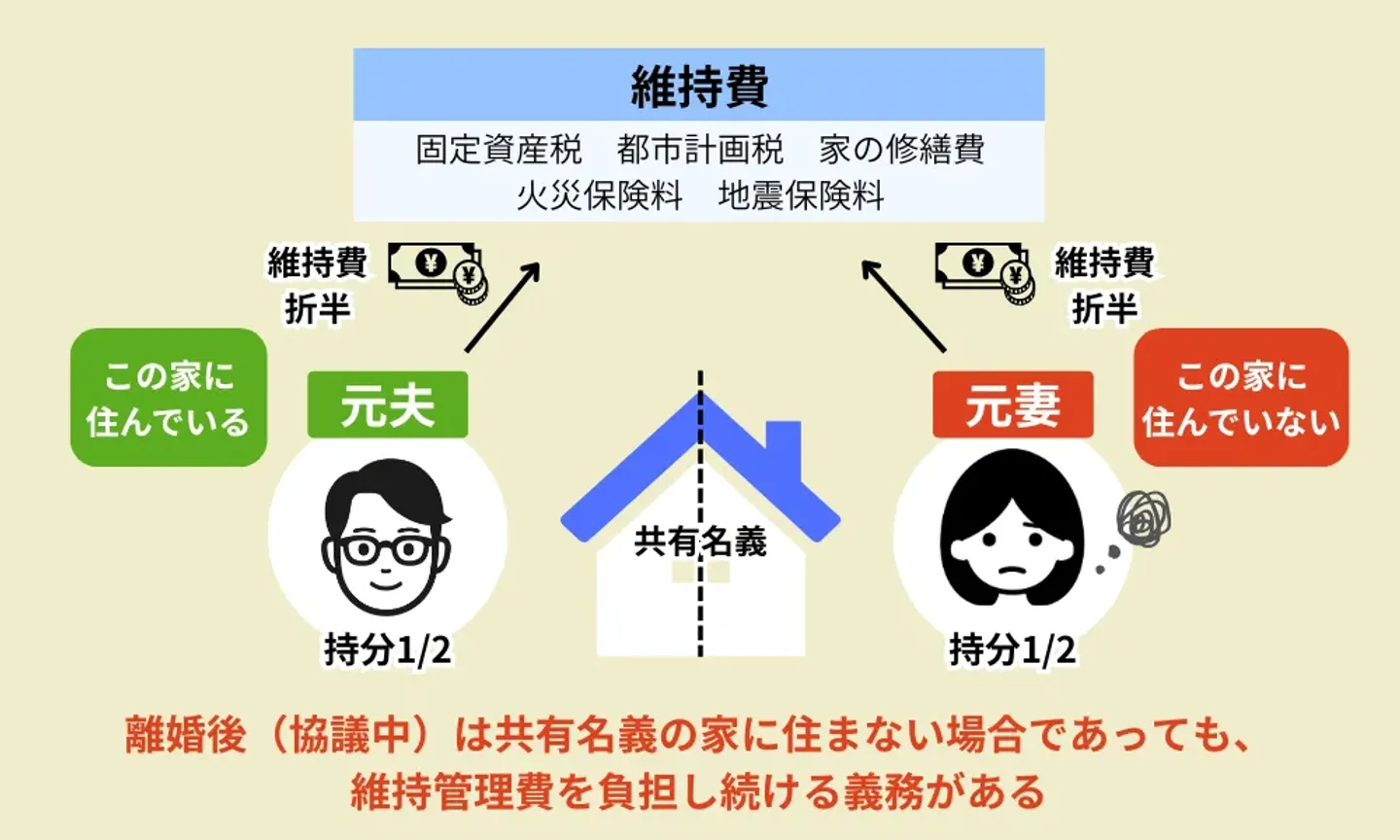

住宅ローンを滞納した場合には共有名義の家が競売にかけられる可能性がある

共有名義状態のまま離婚をした場合、住宅ローンの残債を今後もお互いが負担するケースもあることでしょう。この場合、共有者のどちらかが返済を滞納してしまう可能性も0ではありません。

仮に住宅ローンを数か月間滞納してしまうと、最終的には共有名義状態の家が差し押さえられてしまい、物件が競売にかけられる可能性もあります。

競売にかけられればその家に住むことはできません。住居を失ってしまい、生活に悪影響を及ぼしてしまうリスクもあるため、離婚をするのであれば家の共有名義状態は解消しておくのが大切です。

住宅ローンの契約違反となり一括返済を求められる可能性がある

なかには、共有名義状態の家に住宅ローンの借金が残っている人もいるかもしれません。

住宅ローンの契約内容にもよりますが、「契約者本人が担保とする物件に住んでいること」という前提で住宅ローンが組まれているケースがあります。そして、住宅ローンには、夫婦共に契約者となる「ペアローン」「連帯債務」というローン形態があります。

契約内容がこれらに該当し、離婚によって夫婦のどちらかが今後家に住まない場合、住宅ローンの契約に違反してしまいます。その場合、住宅ローンの残債の一括返済を求められてしまう可能性があるのです。

なお、一括請求となるリスクを回避したいからといって、住宅ローンの債権者となる金融機関に連絡せずに単独名義に変更することは認められません。

住宅ローンが残っている場合、まずは金融機関に連絡をして契約内容の変更などを交渉したうえで、共有名義状態を解消するようにしましょう。

将来相続があったときに自分の子どもや孫がトラブルに巻き込まれるおそれがある

持ち家は、遺産相続の対象となる財産です。共有名義の家の場合、共有者がそれぞれ持分に応じた所有権があり、相続の際にも共有持分は相続人に引き継がれます。

そして、共有名義状態のまま共有者が死亡したケースを想定すれば、共有持分を相続した人は家の新たな共有者となります。そのため、現状よりも家の共有者が増えてしまい、将来的に権利や管理の関係で子どもや孫がトラブルに巻き込まれてしまうリスクがあるのです。

たとえば、家の共有名義状態を放置して離婚後に夫が亡くなったケースを想定します。誰も相続放棄をしなければ、夫の再婚後の配偶者や子どもなどの親族全員が家の共有者となります。

前述したように、売却や賃借などで共有名義の家を活用するには、共有者からの同意が必須です。そのため、共有状態のまま家を放置してしまうと、新たに共有者となった人全員に連絡をしたうえで同意を得なければなりません。

その過程でトラブルが起きてしまうケースは決して少なくありません。自分だけでなく子どもや孫にとってもトラブルの種になってしまう可能性があるため、家の共有名義状態は解消しておくべきといえるのです。

共有状態を強制的に解消するための訴訟に発展してしまう可能性がある

場合によっては、夫婦のどちらかは共有状態の解消を望んでいても、片方がそれを望まないケースもあるかもしれません。その場合、家の共有状態を強制的に解消するために、共有物分割請求訴訟に発展してしまう可能性も否定できません。

共有物分割請求訴訟とは、共有状態の解消を求める訴訟のことです。共有状態の解消について、共有者と話し合いができない場合や話し合っても解決ができない場合などで利用されます。

共有物分割請求訴訟に発展すれば、裁判所の判断によって強制的に家の共有状態が解消されます。そのため、「家自体は残したかったのに競売にかけることになった」のように、双方が望まない結果になることも少なくありません。

また、共有物分割請求訴訟には時間や費用がかかります。難しいケースもあるとは思いますが、家の共有状態は当事者同士での話し合いで解消しておくのが得策です。

離婚前に共有名義を解消する方法

「家の共有名義状態を解消したいけど、具体的にはどのような方法で解消するのか」のように考えている人もいることでしょう。

離婚前に共有名義を解消する方法として、まずは「家を売却する」または「単独名義に切り替える」の対策を検討してみてください。それぞれの方法で検討するべきケースをまとめましたので、参考にしてみてください。

- 共有名義の家を売却する:離婚後は夫婦共に居住などで使用する予定がない

- 財産分与の際に単独名義に切り替える:離婚後は夫婦のどちらかが家に住む場合

ここからは、離婚前に共有名義を解消する方法について、それぞれ詳しく解説していきます。

共有名義の家を売却する

当然ですが、家を売却すれば所有者は物件の買い手に移るため、共有名義状態は解消されます。そのため、自分も配偶者も離婚後に共有名義の家を使用する予定がない場合、物件を売却することも1つの手です。

また、共有名義状態を解消できるだけでなく、不動産の財産分与を公平に行いやすくなる点も売却のメリットです。たとえば、共有名義状態の家が3,000万円で売れた場合、財産分与の際に夫と妻でそれぞれ1,500万円ずつ分配できます。

ただし、共有名義の家を売却するには、配偶者からの同意が必須です。「極力連絡をとることなく離婚をしたい」という場合、弁護士などを代理人として立てるのも得策です。

共有名義の家の売却を弁護士に代行してもらえば、自身が直接配偶者と連絡を取ることなく共有名義状態を解消できます。

売却しても住宅ローンを完済できない「オーバーローン」の場合には注意が必要

共有名義の家を所有している人によっては、住宅ローンの借金が残っている場合も考えられます。その場合で共有名義の家を売却するのであれば、住宅ローンがアンダーローンなのかオーバーローンなのかをまずは確かめておきましょう。

アンダーローンとは、住宅ローンの残債が家の売却金額よりも低い状態のことをいいます。一方、オーバーローンとは、住宅ローンの残債のほうが売却金額よりも高い状態のことです。

アンダーローンであれば、家を売却して得られた金額で住宅ローンを完済できるうえに、残った利益を夫婦で分配できます。そのため、共有名義の家の売却においては、財産分与がしやすいといえます。

しかし、オーバーローンの場合、共有名義状態の家を売却しても住宅ローンの借金は残ります。そのため、売却金額を返済に充てたとしても残った債務については、夫婦で支払いをしなければなりません。

また、住宅ローンは「家などの財産を担保にすることで、住宅の購入金額などを融資する」という契約のローンであるため、住宅ローンを完済できない状態では家の抵当権を外すことが原則認められません。

つまり、オーバーローンの場合で共有名義の家を売却するには、「夫婦で残債を一括で支払う」または「債権者に交渉をして売却を認めてもらう(任意売却)」を取る必要があるのです。

財産分与の際に単独名義に切り替える

前提として、離婚の際には財産分与を行うのが一般的ですが、共有名義の家も財産分与の対象になります。そのため、「離婚後は夫婦のどちらかが家に住む」というケースであれば、共有名義からその人の単独名義に変更するのがよいでしょう。

なお、共有名義の家に住宅ローンが残っているかどうかで、単独名義に変更するために必要な手続きは異なります。そのため、離婚後は夫婦のどちらかが家に住む場合、住宅ローンの残債があるか否かに対応した手順を確認してみてください。

住宅ローンの残債がない場合

共有名義状態の家に住宅ローンが残っていない場合は、持分移転登記をすることで単独名義に変更できます。

持分移転登記とは、不動産の一部の名義を変更するための手続きのことです。

たとえば、共有名義不動産を「夫が3分の2」「妻が3分の1」と所有しているケースで説明します。このケースで共有状態の家を夫が単独所有する場合、妻の持分である3分の1を夫に移転する持分移転登記をする必要があります。

なお、財産分与では、夫婦それぞれで1:1となるように財産を分配することが原則的な考え方になります。そのため、家を単独名義にするために持分移転登記をする場合、それと同等の財産を片方に分配するのが一般的です。

たとえば、単独所有によって1,000万円の持分を移転させた場合、約1,000万円分の自動車や預貯金などが片方に分配されます。

持分移転登記は、不動産があるエリアを管轄する法務局で手続きできます。不明な点があれば窓口で相談も可能なため、持分移転登記の際には最寄りの法務局に問い合わせてみるとよいでしょう。

住宅ローンの残債がある場合

共有状態を放置するリスクの見出しで解説したように、住宅ローンが残っている場合に金融機関の同意なしで不動産に関わる変更を行うと、契約違反とみなされて一括請求となる可能性があります。

そのため、共有状態の家に住宅ローンの借金が残っている場合、まずは債権者である金融機関と契約内容の変更を交渉して、そのうえで単独名義のための手続きをするようにしましょう。

契約内容を変更する交渉については、名義人の変更を認めてもらえるかを相談してみてください。離婚後にその家に住む予定の人だけを名義人として設定できれば、その人を単独名義にすることで契約違反にはならず、共有名義状態も解消できます。

離婚にともなう共有名義の解消が難航しそうであれば共有持分のみの売却も視野に入れる

離婚の際には家の共有名義状態は解消しておくのが得策ですが、場合によっては「売却も単独所有も難しい」というケースも考えられます。この場合、自身の共有持分のみを売却することも視野に入れてみてください。

共有名義の家は共有者である配偶者にも所有権があるため、家全体を単独で売却することは民法上でも認められていません。しかし、共有持分は自身だけが所有するものであるため、配偶者からの同意が得られない場合でも自由に売却が可能です。

実際に民法第206条では、自身の所有物であれば自由に使用や処分ができる権利があると定められています。

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

引用元 e-Gov「民法」

共有持分を売却すれば、今後は買い手が新たな共有者になり、自身は家の共有名義状態から抜け出せます。そのため、「家の共有名義を解消したくても対策がとれない」という場合には検討してみてもよい方法です。

共有持分の売却なら専門の買取業者に依頼するのが得策

前提として、共有持分のみを売却する場合、通常物件よりも売却活動が難航しやすいです。権利関係が複雑であるうえに、共有持分を購入したとしてもその家を自由に活用することはできないためです。

一般の人が買い手として現れるケースは多くないため、仲介を依頼したとしても共有持分の場合は売れ残ってしまうことも考えられます。その場合には、離婚にともなって家の共有名義状態を解消するのは難しいです。

そこで、共有持分の売却をするのであれば、専門の買取業者に依頼するのが得策といえます。買取業者のなかには共有持分を専門とする業者があり、そのような業者であれば仲介では売却が難しい共有持分も積極的に買い取ってもらえるのが一般的です。

また、共有持分専門の買取業者は買取に関する経験やノウハウがあるため、比較的早期で売却が完了する傾向があります。買取業者によって期間は異なりますが、数日〜1週間程度で売却が完了するのが一般的です。

仲介では売れづらい共有持分でも早期での買取に期待できるため、家の共有名義状態から抜け出したい場合には専門の買取業者に依頼することも検討してみてください。

共有名義を解消する際にはさまざまな費用がかかる!離婚前にかかる費用を把握しておこう

離婚にともなって共有名義の解消をする場合、さまざまな費用がかかるため注意が必要です。具体的には、下記のような費用がかかります。

- 登録免許税:家を単独名義にする場合

- 固定資産税や都市計画税:家を自身名義で単独所有にした場合

- 譲渡所得税:家を売却して利益が出た場合

ここからは、共有名義を解消する際に発生する費用について、それぞれ詳しく解説していきます。

ワンポイント解説

□財産分与の際には贈与税や不動産取得税は基本的に発生しない

離婚時の財産分与の際には、「共有名義の家を受け取った場合には贈与税や不動産取得税はかかるのか」のように考えるかもしれませんが、基本的にこれらの税金はかかりません。

共有名義の家においては、共有者がそれぞれ所有していた財産です。「元々所有していたものを離婚の際に分配した」という考えから、財産分与の際には贈与税や不動産取得税は基本的にかからないのです。

ただし、財産分与は「おおかた1:1ずつで分配する」という考えのもと行う必要があります。「分配された財産が多すぎる」のような極端な配分の場合には、「みなし贈与」とみなされる可能性があり、その場合には贈与税が発生するため注意が必要です。

登録免許税:家を単独名義にする場合

離婚にともなって共有名義の家を単独名義に変更する場合、その家があるエリアを管轄する法務局で名義変更の手続きをしなければなりません。名義変更の手続きをする際には、「登録免許税」という税金を納める必要があります。

登録免許税の金額は手続き内容によって変わりますが、共有名義の家を単独名義に変更する場合には「固定資産税評価額×2%」の式で算出されるのが一般的です。

固定資産税評価額とは、固定資産税を決定する基準となる評価額のことです。各市区町村が定めており、納税通知書や固定資産税評価証明書などから確認できます。

たとえば、共有名義状態の家の固定資産税評価額が3,000万円の場合を想定します。このケースで離婚の際に単独名義とする場合、「3,000万円×2%=60万円」と登録免許税を計算できます。

固定資産税や都市計画税:家を自身名義で単独所有にした場合

「離婚後は自分が家に住む」というケースもあると思います。前述したように、不動産の所有者は維持管理費を負担する必要があるため、共有名義の家を単独所有にして居住する場合、これらの費用を支払わなければなりません。

維持管理費の主な費用には、固定資産税と都市計画税が挙げられます。これらの費用は毎年支払わなければならず、実際の税額は家の固定資産税評価額に税率をかけた金額となります。

- 固定資産税:固定資産税評価額×税率1.4%

- 都市計画税:固定資産税評価額×税率0.3%

たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の家を想定すれば、固定資産税が「3,000万円×1.4%=42万円」、都市計画税が「3,000万円×0.3%=9万円」と計算できます。

なお、一般的な一戸建てやマンションの場合、固定資産税などの特例控除が適用されているのが一般的です。そのため、上記の計算式を用いて算出した金額よりも、実際に納税する金額は少なくなることが予測されます。

譲渡所得税:家を売却して利益が出た場合

離婚にともなって共有名義の家を売却することを検討している人もいることでしょう。その場合、売却によって利益が出た際には譲渡所得税を納めなければなりません。

そのため、共有名義の家を売却する場合、「譲渡所得税はかかるのか」といった点を事前に確認しておくことが大切です。

譲渡所得税は個人でも算出することは可能ですが、いくつかの手順を踏んで算出しなければなりません。

譲渡所得税の算出は、まず共有名義の家を売却したことで得られた利益である「譲渡所得」の計算から始めます。譲渡所得は「買取金額-(物件の取得費+譲渡にかかった費用)」の式で算出可能です。

たとえば、「取得費2,000万円」「譲渡費用150万円」「売却金額3,000万円」の場合を想定すれば、「3,000万円ー(2,000万円+150万円)=850万円」と計算できます。なお、譲渡所得税は譲渡所得によって発生するため、売却をしても利益が出なければ譲渡所得税はかかりません。

次に、譲渡所得に一定の税率をかけて、譲渡所得税を算出します。一定の税率は、売却した物件の所有期間によって下記のように変わります。

|

所有期間

|

所得税率

|

|

5年超

|

15%

|

|

5年以下

|

30%

|

譲渡所得が850万円のケースを想定すると、所有期間が5年以下の場合は「850万円×30%=255万円」、所有期間が5年を超えていれば「850万円×15%=127.5万円」と計算が可能です。

なお、不動産会社や買取業者では、「譲渡所得税が発生するかどうか」「確定申告でどのような手続きをするのか」などを相談できるのが一般的です。共有名義の家を売却する場合、譲渡所得税や確定申告についても売却を依頼する業者に相談しておくとよいでしょう。

まとめ

離婚をする場合、共有名義状態は解消しておくべきです。共有名義のまま放置をしてしまうと、「元配偶者とのやりとりが必要になる」「家を使っていなくても維持管理費がかかり続ける」といったリスクがあります。

そのため、離婚をする場合には、「財産分与の際に単独名義にしておく」「共有名義の家を売却する」という対策で共有名義状態を解消しておくことを検討してみてください。

なお、共有名義の不動産全体の売却には、共有者である配偶者からの同意が必須ですが、共有持分のみであれば単独で自由に売却できます。

共有持分を売却すれば共有状態から抜け出せるため、「共有名義状態を解消できないうえに家の売却も難しい」という場合には視野に入れるべき方法です。

共有名義の家に関するよくある質問

離婚をした後も家が共有名義のままだと法的に問題があるのでしょうか?

共有名義のままであっても、法的に問題があるわけではありません。あくまでリスクがあるため、共有名義状態のまま放置するのは推奨できないのです。

離婚をした後は共有名義の家は夫婦のどちらのものになるのでしょうか?

共有名義の家であれば、離婚をしたとしても夫婦どちらにも所有権があります。離婚をしたからといって、どちらか一方のものになるわけではありません。

基本的には財産分与の際に夫婦で所有する財産が分配されます。共有名義の家も財産分与の対象になるため、離婚前にどちらが所有するかを話し合っておくのがよいでしょう。

共有名義の家に残っている住宅ローンは夫のみにできますか?

住宅ローンの支払いについても財産分与の際に夫婦間で話し合って決めるのが一般的です。そのため、財産分与の際に、おおかた1:1となるように財産が分配されるよう話し合いが進んでいれば、住宅ローンの支払いは夫のみにすることも可能です。

ただし、借入先の金融機関に連絡をして、契約内容を変更できるか交渉する必要があります。

離婚にともなって家の共有名義状態を解消したいのですが、トラブルが起きてしまいました。この場合はすればいいでしょうか?

トラブルが起きた際には、弁護士に依頼することも検討してみてください。弁護士は依頼人の代理人になれるため、離婚相手や金融機関との交渉や、離婚協議書の作成などをサポートしてもらえます。