共有名義を解消する6つの方法とおすすめなケース

不動産を複数人で所有している「共有名義」は、相続や離婚、共同購入などをきっかけに発生しますが、後にトラブルや不便を引き起こすこともあります。

共有名義を解消したい場合は、下記のような方法を検討してみてください。

| 共有名義の解消方法 |

概要 |

| 共有持分を第三者に売却する |

共有者の同意が不要で現金化しやすいが、相場より低い価格になりやすく、見知らぬ第三者が共有者として加わることで後々の関係が複雑化するおそれがある。 |

| 共有者間で共有持分を売却する |

共有者内での売却なら話がまとまればスムーズで、外部に共有者を増やさずに済む。価格の折り合いがつかないと進まず、感情面で対立するケースもある。 |

| 共有者全員で共有不動産を売却する |

不動産全体として売れるため価格が安定しやすい。共有者全員の同意が必須で、一人でも反対すると進まない。 |

| 共有不動産を分筆して所有権移転登記をする(土地) |

物理的に区画を分けるため後の関係が明確になる。土地の形状や法規制で分筆できない場合があり、測量費などのコストも発生する。 |

| 共有持分を放棄する |

手続きが簡便で、他の共有者が資金を用意できない場合でも解消できる。基本的に無償となり、贈与税の対象となる可能性がある。 |

| 共有物分割請求訴訟を起こす |

話し合いが不調でも解消できる。時間と費用がかかり、競売になると市場より低い価格になることがある。 |

共有名義の解消には、自分一人でできる方法と、他の共有者の協力が不可欠な方法があります。どの方法が最適かは、状況や目的によって大きく異なるため、それぞれの特徴や注意点を正しく理解しておくことが重要です。

次の項目から、各方法の特徴やメリット・デメリット、おすすめなケースについて紹介していきます。

1.共有持分を第三者に売却する

前提として共有持分のみであれば、共有者の同意がなくても売却可能です。民法上、各共有者は自分の持分を自由に処分できる権利を持っています。

第二百六条

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

引用元 民法 | e-Gov 法令検索

そのため、売却先が誰であっても、自分の判断ひとつで売却を進めることが可能です。ただし、共有持分は単独で利用・処分できず、権利関係も複雑なことからトラブルの火種にもなりやすい性質があります。

実際、「不動産会社に相談したら断られた」「どこも買い取ってくれない」といったご相談が寄せられるケースは非常に多いです。また、単独名義の不動産を中心に買い取っている不動産会社では、共有持分の取り扱いを敬遠する傾向にあります。

そのため、売却先は事実上「共有持分の買取を専門とする業者」に限られます。専門業者なら、共有不動産に関する法的知識と実務ノウハウを持っており、他の共有者が協力的でなくても取引を進められる体制を整えています。

たとえば、共有者の一部と連絡が取れない場合でも、不在者財産管理人の選任や共有物分割請求の活用など、法的手続きを踏まえた上で売却を成立させる経験を積んでいます。

必要な手続きや書類の準備に加え、共有者同士でトラブルが発生している場合も、弁護士や司法書士と連携しながら安全に取引を完了させるケースがほとんどです。また、他の共有者と関わらずに確実に名義を整理できるメリットもあります。

特に、「話し合いができない」「関係が悪化している」「管理が放置されている」など、共有関係に悩んでいる方にとって、最も現実的な解決策のひとつといえるでしょう。

買取価格は、不動産全体の市場価格の3〜5割程度が目安です。単独所有の物件に比べれば安くなりますが、「買い手が見つからないまま数年放置するリスク」を考えると、現金化できること自体が大きなメリットといえます。

また、仲介ではなく直接買取のため、買主探しの時間は不要です。早ければ数日以内に現金化できるケースもあります。

共有持分を買取業者に売却する方法のメリット・デメリット、費用、おすすめなケースなどは、以下のとおりです。他の共有者と話し合いの余地がない場合や、素早く共有名義を解消したい場合は、買取業者への売却を検討してみましょう。

|

メリット

|

・売却する際、法的には共有者の同意は不要

|

|

デメリット

|

・「不動産全体の価格×持分割合」よりも売却価格が安い傾向にある

|

|

合意の必要性

|

他の共有者の合意は不要。

|

|

費用目安

|

・登録免許税:持分価格×2%

・司法書士への報酬:5〜10万円程度

※買取業者への売却の場合

|

|

おすすめなケース

|

・他の共有者と関わることなく共有名義から抜け出したい場合

・価格が割安になっても共有持分を素早く売却したい場合

|

2.共有者間で共有持分を売買して単独名義にする

共有者の1人が、他の共有者の持分をすべて買い取り、不動産を単独名義に整理する方法です。たとえば、兄弟4人が4分の1ずつ持っている場合、長男が次男・三男・四男の持分をすべて買い取れば、長男が単独所有者となり、共有状態を解消できます。

この方法の最大の特徴は、家族間や親族間のトラブルを防ぎながら、円満に名義を整理できる点です。買い取る側は、不動産を単独で自由に活用・売却できるようになり、売る側も共有名義から離れ、持分に応じた現金を受け取れます。

双方が納得して取引できれば、非常にスムーズで合理的な方法です。また、共有者間での売買は、基本的に以下で算出した金額を基準に売却額を設定します。

不動産全体の市場価格×持分割合

そのため、第三者への売却よりも高い金額で取引できるケースが多いのも特徴です。実際に、「不動産を残しておきたい共有者」と「現金化したい共有者」が話し合いの末にこの方法を選ぶケースも多く見てきました。

ただし、この方法は買い取り側に十分な資金力があることが大前提です。全員分の持分をまとめて購入するには、それなりの資金が必要になります。

また、1人でも売却に応じない共有者がいれば、この方法は成立しません。話し合いが難航する場合は、最終的に「共有物分割請求」など別の手段に進まざるを得ないケースもあります。

さらに、みなし贈与による課税リスクにも注意が必要です。親族間の取引では「安くしてあげる」という話になりがちですが、あまりに安い金額で売買すると、税務上は贈与とみなされ、高額な贈与税が課される恐れがあります。

明確な基準は法律で定められていませんが、過去の裁判例(東京地裁 平成19年8月23日判決)では「時価の80%未満」での取引が贈与に該当すると判断された事例もあります。

経験上、親族間で売買を行う際は、必ず不動産会社や税理士に時価の査定を依頼してから進めるのが安全です。

形式上は「家族の話し合い」でも、金額を誤ると後で思わぬ税金トラブルにつながります。

この点を軽視せず、正しい手続きを踏むことが大切です。

|

メリット

|

・「不動産全体の価格×持分割合」の金額で売りやすい

・他人に売ることによるトラブルのリスクが低い

|

|

デメリット

|

・相手が買い取る資金を用意できないと成立しない

・買い手が専門の買取業者などに限られる

|

|

合意の必要性

|

売買を行う共有者間の合意のみ必要。当事者以外の共有者の合意は不要。

|

|

費用目安

|

・登録免許税:持分価格×2%

・司法書士への報酬:5〜10万円程度

|

|

おすすめなケース

|

・単独でその不動産を活用・所有したい人がいる場合

・共有者と円満に話し合える関係の場合

|

共有者間での共有持分の売却については、下記の記事も参考にしてみてください。

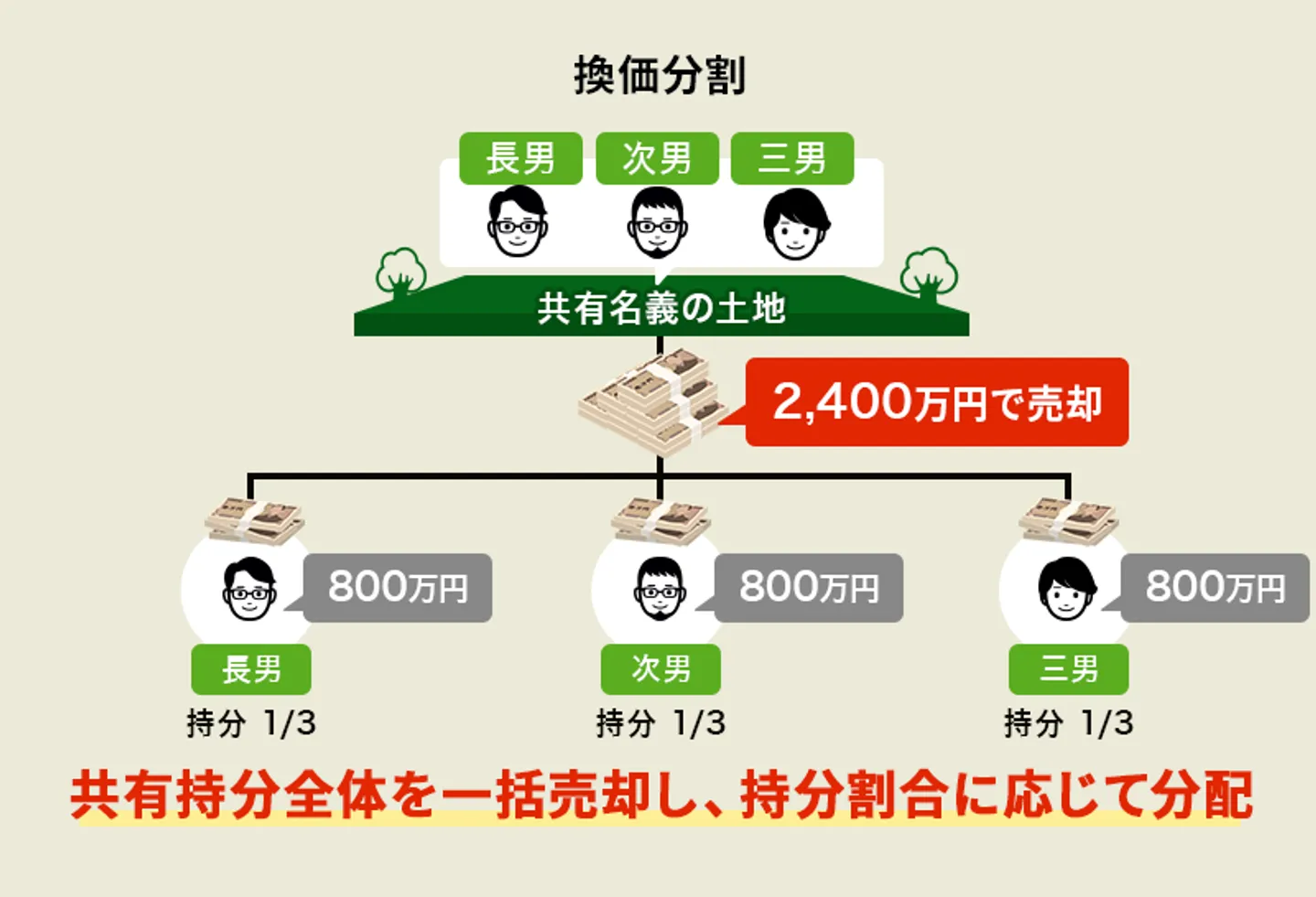

3.共有者全員で共有不動産を売却する

不動産全体を第三者に売却し、売却益を持分に応じて分けることで共有名義を解消する方法もあります。

例えば、3人が持分1/3ずつで共有している不動産を2,400万円で売却し、売却益を800万円ずつ(2,400万円×1/3)で分けるという方法です。

現金なので1円単位の分割が可能で、共有者間の不満が生じにくいという利点があります。共有者全員が不動産を不要と考えているなら、最適な解消方法です。

ただし、共有名義不動産を第三者へ売却するには、共有者全員の同意が必要です。一人でも反対する共有者がいれば売却手続きは進みません。

特に、共有者のうち誰かがその物件に住んでいる場合や、感情的な理由で反対している場合には、話し合いが難航することも多いのが実情です。

実際に、共有者のうち一人が「思い出の家だから売りたくない」と反対して、数年単位で話し合いが続くケースを何度も見てきました。その一方で、全員が協力的な場合には、最も高値で売却できる方法でもあります。

共有持分の一部だけを売るよりも、建物や土地を一括で売却すれば単独名義の不動産と変わらないことから、市場価格に近い金額で売れるためです。

そのため、もし他の共有者が反対している場合でも、以下のような経済的メリットを説明すると、合意を得られるケースもあります。

- 全員で売れば高値で売却できる

- 固定資産税の負担がなくなる

- 維持費を分担しなくて済む

最初から感情論で話すのではなく、数字を交えた説明がポイントです。また、共有者全員で共有不動産を売却する方法のメリット・デメリット、費用、おすすめなケースなどは以下のとおりです。

|

メリット

|

・所有者全員が現金を手にできる

・共有持分のみの売却より、高額で売れる可能性がある

|

|

デメリット

|

・共有者全員の合意が必要になる

・売却までに時間がかかる場合もある

|

|

合意の必要性

|

共有者全員の合意が必要。

|

|

費用目安

|

・仲介手数料:売却価格の約3%+6万円+税

・登記関連費用:10万円前後

|

|

おすすめなケース

|

・共有者全員が不動産の売却に同意している場合

・共有不動産に誰も住んでおらず、活用方法に困っている場合

・市場価格で不動産を売却することを希望している場合

|

共有者全員で不動産を売却する流れについては、下記の記事も参考にしてみてください。

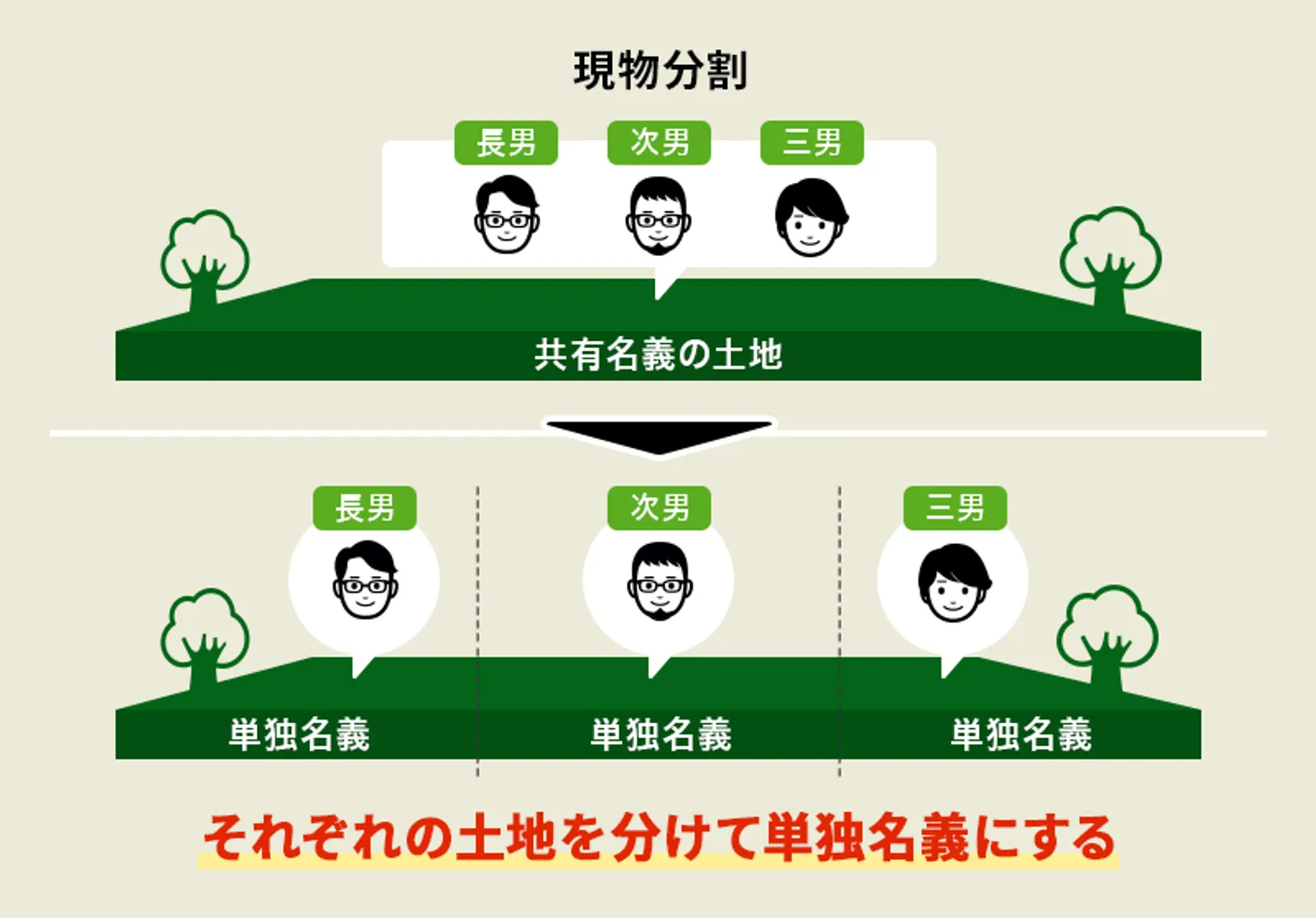

4.土地の場合は分筆後に所有権移転登記を行う

共有名義の不動産が「土地」の場合、分筆によって物理的に土地を分け、その後に所有権移転登記を行って単独名義に変更する方法があります。分筆とは、登記上1筆の土地を複数に分けて、それぞれを独立した土地として登記し直す手続きです。

たとえば、100㎡の土地を兄弟2人で2分の1ずつ共有している場合、分筆によって50㎡ずつの土地に分け、兄がA地、弟がB地を単独で所有する形にできます。

この方法がうまくいけば、それぞれが自分の土地を自由に活用・売却できるようになるため、非常に理想的な解消方法といえます。ただし、現場では「分筆まではできたが、所有権移転登記でつまずく」というケースが多いのが実情です。

2023年4月1日の民法改正によって、分筆は「軽微な変更行為」と位置づけられ、持分価格の過半数の同意があれば実行できるようになりました。しかし、分筆しただけでは単独名義になるわけではありません。

最終的に単独名義に変更するためには、法務局で所有権移転登記を行う必要があります。この登記手続きには、共有者全員の実印・印鑑証明書・登記原因証明情報などが必要です。

つまり、たとえ分筆自体は進んでも、反対する共有者が1人でもいれば所有権移転登記はできず、単独名義化は不可能なわけです。

実際に、「分筆までは終わったのに、印鑑を押してくれない共有者がいて進まない」という相談はよくあります。こうなると、事実上は共有状態が残ったままになり、土地の活用も売却も難しくなります。

そのため、分筆で共有名義を解消する場合は、分筆前に全員の合意をきちんと取っておくことが何より重要です。

|

メリット

|

・単独名義になることで自由に売却・活用できる

・相手との関係性が継続していても管理が明確になる

|

|

デメリット

|

・土地の形状や法的条件によって分筆できないこともある

・測量費用などのコストがかかる

|

|

合意の必要性

|

共有者全員の合意が必要。

|

|

費用目安

|

・登録免許税:1,000円(1筆)

・土地家屋調査士への報酬:30~80万円程度(規模・地形による)

・司法書士への報酬:5~10万円程度

|

|

おすすめなケース

|

・共有持分の過半数が土地の分筆に同意している場合

・土地が狭すぎず、分筆しても建物を建てるなど土地を利用できる余地がある場合

・正方形や長方形など、分筆に適した形状をしている場合

|

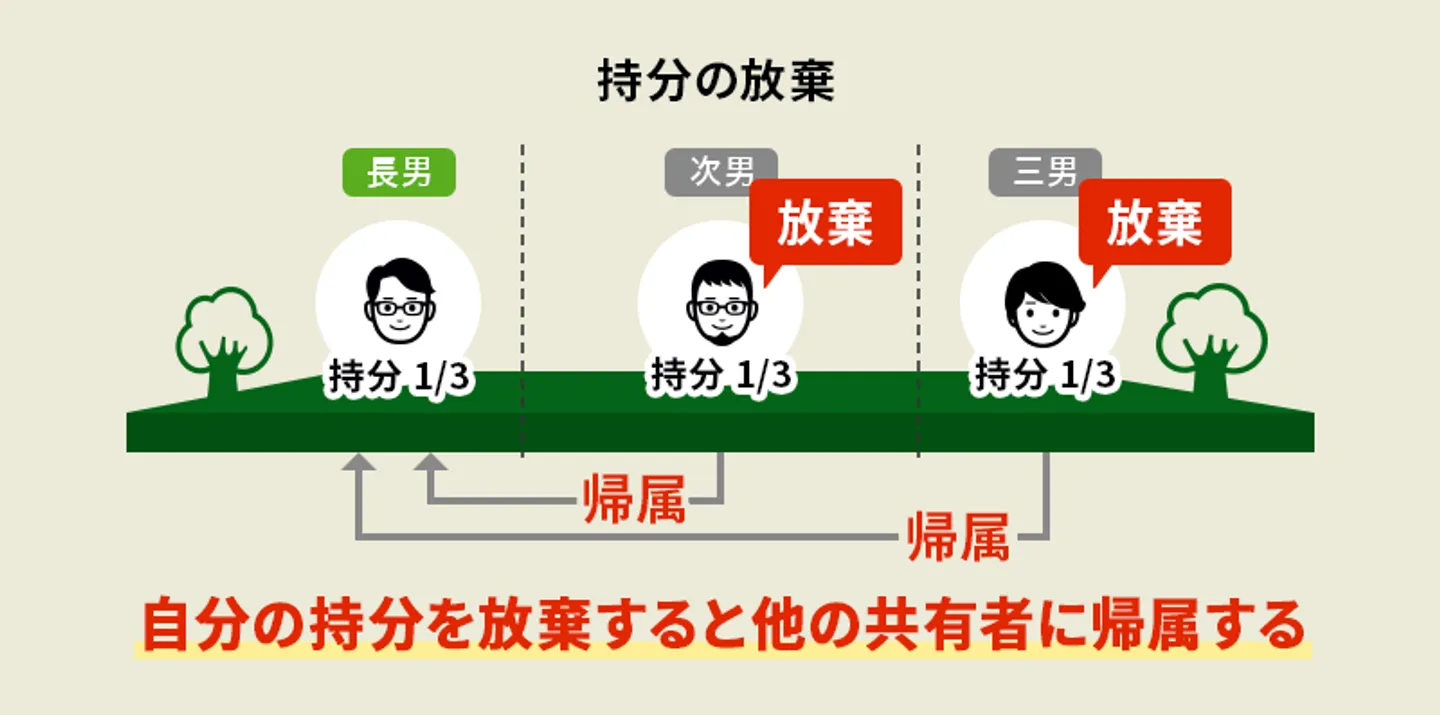

5.共有持分を放棄する

持分放棄とは、その名のとおり、自分が持っている共有持分の権利を放棄することをいいます。放棄された持分は、他の共有者に無償で帰属する仕組みになっているため、「タダで持分を譲る」というイメージに近いです。

自分の意思だけで実行できるのが特徴で、売買のように他の共有者の同意を取る必要はありません。一見すると、「もう不動産に関わりたくない」「税金や管理費の負担を手放したい」という場合は手っ取り早い方法に思えるかもしれません。

ただし、放棄した持分が他の共有者に移る=無償で譲ることになるため、贈与税の課税対象になります。そのため、持分を受け取った側に高額な贈与税が発生するリスクがあるのです。

贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、土地や建物の共有持分の価値はそれを大きく超えるケースがほとんどです。そのため、放棄に「同意不要」とはいえ、実際には他の共有者に確認をとらなければ、のちにトラブルの原因となりやすいのが実情です。

また、持分放棄は本人の意思表示だけで法律上は成立しますが、それを登記簿に反映させるためには、法務局で「持分移転登記」の手続きが必要になります。

このとき、他の共有者全員の実印・印鑑証明書・登記申請書への署名が求められるため、結局のところ他の共有者の協力が不可欠です。

実際に、贈与税の負担を嫌がって他の共有者が登記に応じないために、登記の手続きで止まってしまうケースも少なくありません。

共有持分の放棄のメリット・デメリット、費用、おすすめなケースなどは以下のとおりです。

|

メリット

|

・共有者の同意は必要なく、単独で手続きができる

|

|

デメリット

|

・自分の資産が減る

・他の共有者に贈与税が発生する可能性がある

|

|

合意の必要性

|

他の共有者の合意は不要。

|

|

費用目安

|

・登録免許税:持分価格×2%

・司法書士への報酬:3〜8万円程度

|

|

おすすめなケース

|

・持分の現金化が不要な場合

・共有名義の煩わしさから早く抜け出したい場合

・他の共有者が持分放棄の登記に協力してくれる場合

|

持分放棄は「理論上は簡単、実務上は非常に難しい」方法です。放棄すれば確かに自分の持分からは解放されますが、贈与税や登記の問題で成立しないケースも少なくありません。

そうなると、放棄よりも「専門業者への買取」のほうが、現金化できるため結果的にメリットが大きいです。そのため、放棄を検討していた方も、最終的に専門業者への買取へと切り替えるケースも多くあります。

なお、下記の関連記事で基本的な持分移転登記の手続きや、登記を拒否された場合に取るべき「登記引取請求訴訟」などの詳細について解説しています。「まずは持分放棄から検討したい」という場合は、あわせて確認しておくと実務的な流れがより明確になるでしょう。

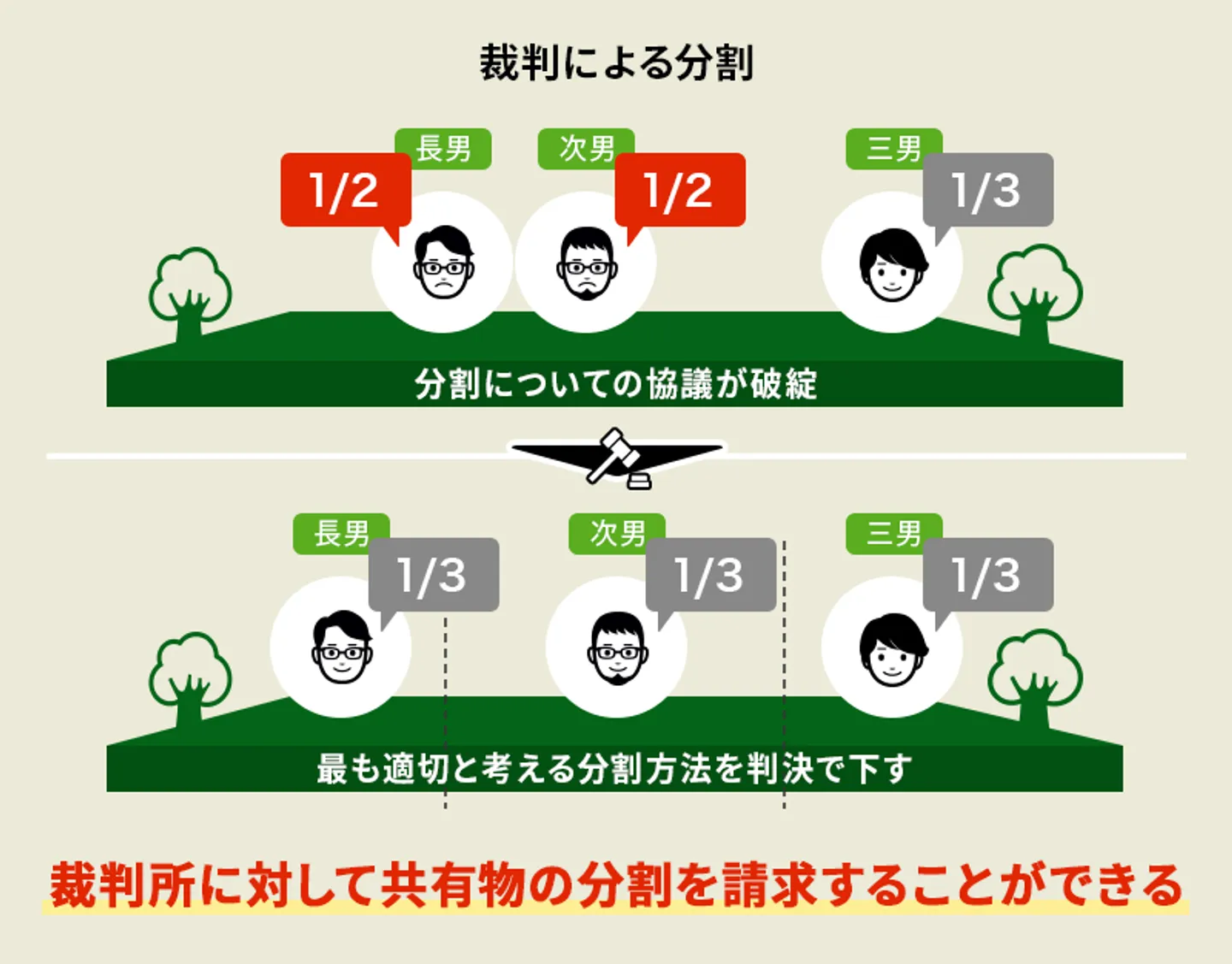

6.共有物分割請求訴訟を起こす

ここまで紹介した方法は、いずれも共有者の同意・協力が必要となります。しかし、「共有者が解消に乗り気じゃない」「管理も何もかも丸投げで取り合ってもらえない」というケースも少なくありません。

そうした場合に最終手段となるのが、共有物分割請求訴訟です。共有物分割請求訴訟とは、裁判所の判断によって強制的に共有状態を解消する手続きをいいます。

裁判によって決定した分割方法には強制力があり、全ての共有者は従う必要があります。つまり、話し合いが成立しなくても、最終的には裁判所の決定で共有関係を終わらせられるのです。

なお、分割方法は以下の3つから、公平かつ実現可能なものが選ばれます。

| 分割方法 |

概要 |

| 現物分割 |

共有名義の不動産を分割する(土地の分筆) |

| 換価分割 |

不動産を競売にかけ落札代金を分割する(現金化して分割) |

| 賠償分割 |

有者の誰かに持分を移転し、代わりに金銭を支払わせる(共有者間の持分売買) |

このうち、換価分割(競売)になると、競売の落札価格は市場価格の7割前後になることが多く、「思ったより安く売れてしまった」と後悔するケースも少なくありません。

実際に、「共有者と話がまとまらず、結局裁判になって競売になった」「もっと早く専門業者に相談していればよかった」という声がよく届きます。

さらに、以下のようなデメリットもあることも頭に入れておく必要があるでしょう。

- 裁判所がどの分割方法を採用するかは選べない

- 訴訟費用・弁護士費用が発生する

- 手続き完了まで半年〜1年以上かかる場合もある

- 共有者との関係が決定的に悪化するリスクがある

このように、訴訟を起こしても結果的に損をするケースも多いのが現実です。実際、共有物分割請求訴訟は現場で見る中でも「最終手段中の最終手段」という位置づけです。これまで、裁判に勝っても競売で安く手放すことになり、結果的に損をする方も多く見てきました。

そのため、できるだけ話し合いで解決を試みるか、早めに専門業者へ相談して「訴訟に至る前に出口を作る」ことをおすすめします。

それでも訴訟が避けられない場合は、弁護士に相談して費用や期間、見通しを明確にしたうえで慎重に判断することが大切です。

共有物分割請求訴訟のメリット・デメリット、費用、おすすめなケースなどについては、以下にまとめています。

|

メリット

|

・共有者と話し合いができない場合でも共有名義を解消できる

・裁判所の判断で不動産売却や分筆が進められる

|

|

デメリット

|

・弁護士費用や時間、手間がかかる

・共有者全員に対し訴訟を起こすため、関係が悪化しやすい

|

|

合意の必要性

|

他の共有者の合意は不要。

|

|

費用目安

|

・裁判費用:5万円〜

・不動産鑑定費用:20〜100万円

・弁護士費用:着手金30万円+報酬金5%

|

|

おすすめなケース

|

・他の共有者と話し合える状態にない場合

・強制的にでも共有名義を解消したい場合

・裁判費用や時間がかかっても問題ない場合

|

なお、詳しい訴訟の流れや弁護士費用については、以下の記事で解説しています。

特殊な状況で共有名義を解消する方法

共有名義不動産では、次のように特殊な状況になることも珍しくありません。

- 共有者が認知症になってしまった

- 共有者が行方不明で連絡を取れない

- これから共有名義で不動産を相続する予定がある

- 共有者が死亡してしまった

- 離婚で元配偶者と共有名義の不動産が残っている

第三者への持分売却ならそのままでも可能ですが、共有者間の持分売買や不動産全体の売却をしたければ、適切な手続きを踏む必要があります。

ここからは、上記の特殊な状況で共有名義を解消する方法を紹介します。

共有者が認知症の場合は「成年後見制度」を活用する

高齢化社会の現代において、共有者が認知症になることも当然考えられる事態です。認知症になった人は法律行為ができなくなるため、共有名義不動産の売却も不可能となります。

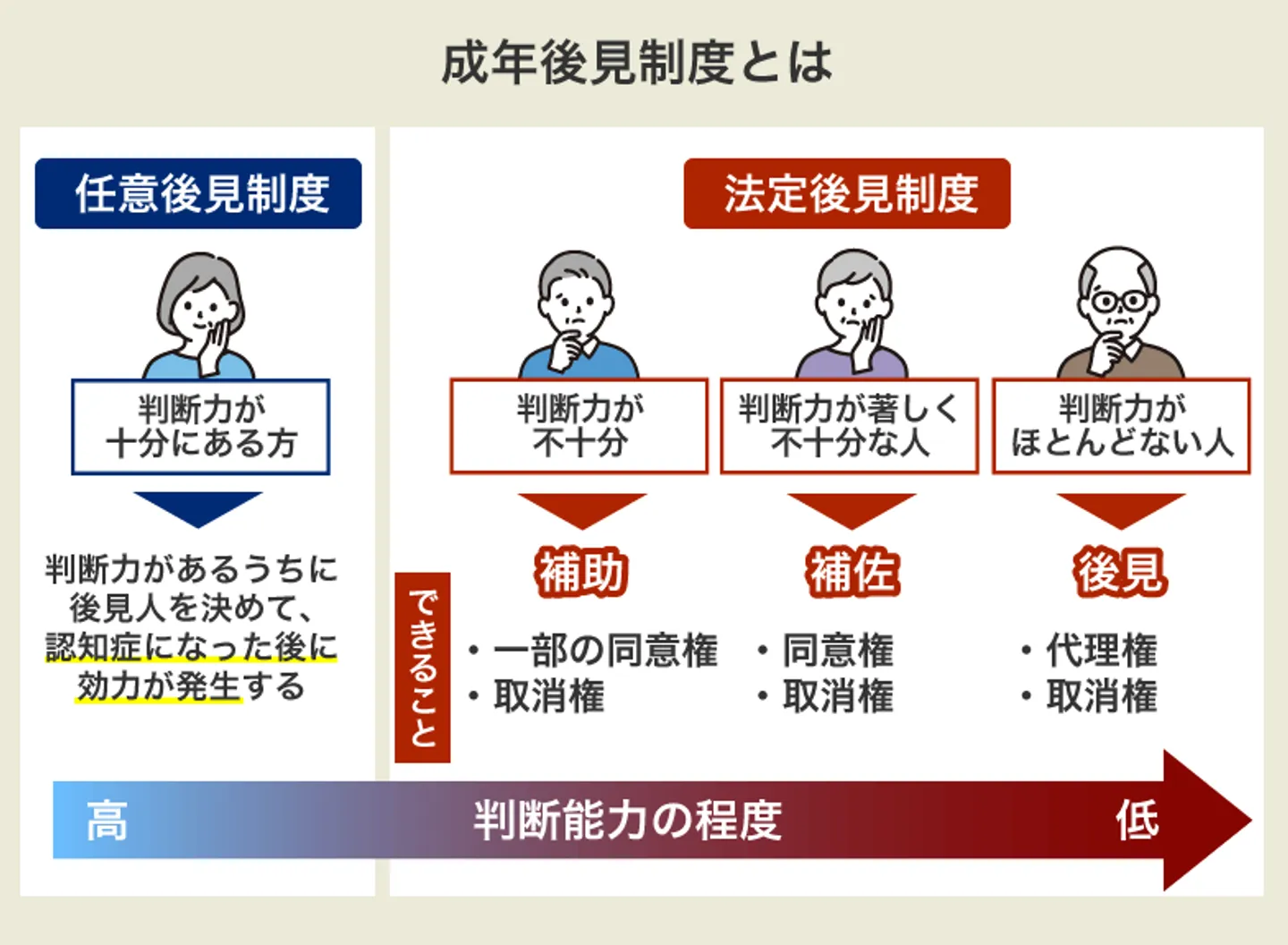

共有者が認知症になってしまったときの対策として、成年後見制度の利用が挙げられます。

成年後見制度とは、認知症など様々な理由で判断能力が不十分な人を、法律的に支援・保護するための制度です。

後見人に選任された人は、一定の条件のもと、被後見人の法律行為を代行できます。つまり、認知症になった人に代わって、共有名義不動産の売却が可能です。

ただし、成年後見制度は「すぐに使える制度」ではありません。家庭裁判所への申立てから後見人の選任までには1〜2か月ほどかかるのが基本で、後見人の判断によっては「売却の必要性が認められない」とされることもあります。

また、申立て前に「どの制度を利用するのが適切か」を見極めておくことも重要です。前提として、成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があり、それぞれ利用のタイミングや目的が異なります。

| 制度名 |

概要 |

| 任意後見制度 |

被後見人になる(予定の)人が自主的に準備する制度 |

| 法定後見制度 |

家族など周囲の人が申請しておこなわれる制度 |

どちらの制度を選ぶかは、今の判断能力の状態によって変わります。ここからは、それぞれの制度の特徴と、実際の申立てから売却までの流れを具体的に解説します。

1.任意後見制度:本人が自主的に準備する制度

任意後見制度は、将来的に認知症などで判断能力が低下する可能性がある方が、あらかじめ信頼できる人に財産管理などを委ねておくための制度です。

まだ判断能力が残っているうちに任意後見契約を結び、意思決定能力や判断力が低下したら、後見人が契約にしたがって代理業務をおこないます。

任意後見契約を利用すれば、自身が認知症になった後、共有名義について家族・共有者を困らせるリスクがなくなります。「自分が認知症になったとき」の備えとして有効です。

実際に、「今はまだ元気だけど、将来家族に迷惑をかけたくない」という方が早めに準備するケースが増えています。

任意後見契約は、信頼できる親族のほか、弁護士・司法書士などの専門家と結べます。専門家に依頼する場合は「見守り契約」を併用し、定期的に状況確認や面談を行うのが基本です。

なお、後見人なら被後見人の財産を自由にできるわけではなく、あくまで「被相続人本人の生活や利益を守るため」の業務しかできません。そのため、不動産売却にあたっては、家庭裁判所や後見監督人の許可が必要な場合もあります。

これまでに、親御さんの判断力が少し衰えた段階でご相談を受けたこともあります。その場合、任意後見契約を早めに結んでいたことで共有名義の整理や売却がスムーズに進んだケースも多いです。

「まだ大丈夫」と思っていても、判断能力がなくなってからでは手遅れになるため、元気なうちの備えが非常に重要です。

参照:厚生労働省「任意後見制度とは(手続の流れ、費用)」

2.法定後見制度:家族や周囲が申請する制度

法定後見制度は、本人の意思決定能力や判断力が低下してから後見人を選ぶ後見制度です。本人の家族などが家庭裁判所に申し立て、裁判官が医師の診断書や親族の意見などを踏まえたうえで後見人を選任します。

そのため、被後見人の症状に応じて後見のレベルも変わり、軽度な順に「補助」「保佐」「後見」の3つのタイプに分かれます。

| 区分 |

概要 |

| 補助 |

判断能力が比較的残っており、一部の行為をサポートしてもらう制度 |

| 保佐 |

判断能力が著しく不十分な場合に、後見人が重要な財産行為(不動産売却など)を代理できる制度 |

| 後見 |

判断能力をほぼ失っている状態で、後見人が本人の財産管理や法律行為を包括的に代行する制度 |

現場では「親が認知症だから代わりに売ってしまおう」と考えるご家族も多いのですが、法的にはそれはできません。法定後見制度による売却でも、不動産によっては家庭裁判所・後見監督人の許可が必要となります。

また、申立てから選任まで時間がかかるため、不動産を早く処分したい場合は早期に弁護士や司法書士へ相談するのが鉄則です。

参照:厚生労働省「法定後見制度とは(手続の流れ、費用)」

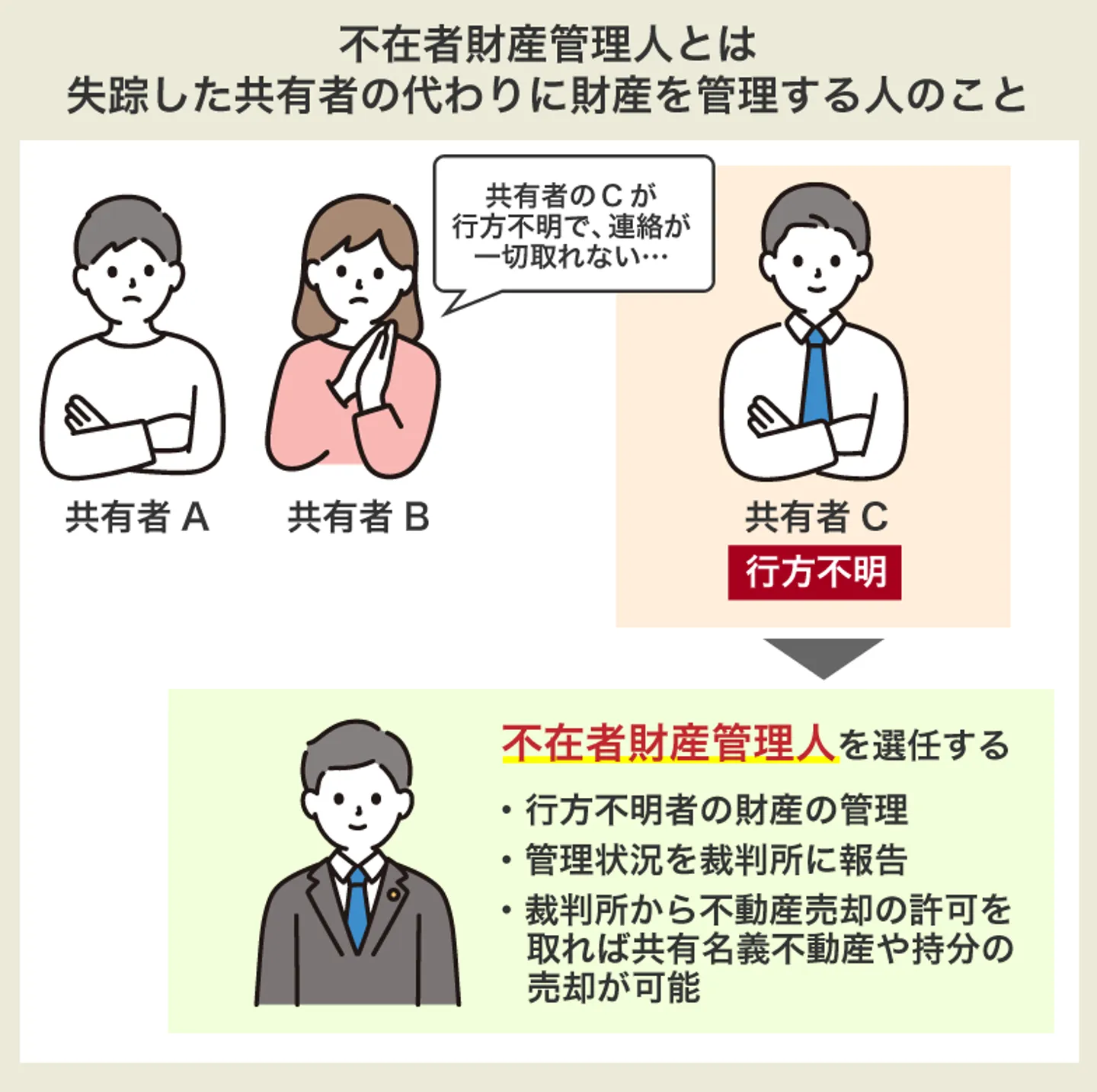

行方不明で連絡が取れない場合は「不在者財産管理人」を選任する

共有者の中に、長期間連絡が取れない人がいる・所在が不明になっているというケースも珍しくありません。

たとえば相続で共有名義になったあと、兄弟の一人が音信不通のまま何年も経過している場合、共有名義不動産を売却したくても手続きが進められません。そんなときに活用できるのが、「不在者財産管理人制度」です。

不在者財産管理人とは、家庭裁判所の監督のもと、不在者の所在や居所がわかるまで代わりに財産を管理する人のことです。財産目録を作成し、管理状況を裁判所に報告します。

不在者財産管理人の選任後、裁判所に不動産売却の許可を取れば、共有名義不動産やその持分の売却が可能です。

参照:裁判所「不在者財産管理人選任」

生死が7年以上わからなければ「失踪宣告」を申し立てる

行方不明者の生死が7年以上不明の場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをするという方法もあります。

失踪宣告をすれば、不在者は死亡したものとみなされるので、相続(遺産分割)という形で共有名義を解消できます。

また、失踪の理由が戦争や船舶の沈没、震災などの場合は、生死がわからなくなってから1年で失踪宣告が可能です。

ただし、失踪宣告は法律的に非常に重い判断であるため、手続きは慎重に進められます。家庭裁判所は、「行方不明期間が本当に7年以上か」「生存している可能性がないか」を厳格に確認するため、下記のような証拠となる資料の提出が必要です。

- 行方不明者の戸籍謄本

- 行方不明者の戸籍附票

- 警察が発行した行方不明者届受理証明書など

また、失踪宣告が確定すると、戸籍上も「死亡」と記載されるため、仮に後日その人が生存していた場合には、相続関係や登記の修正が必要になる点にも注意が必要です。

参照:裁判所「失踪宣告」

失踪宣言や不在者財産管理人については、下記の記事も参考にしてみてください。

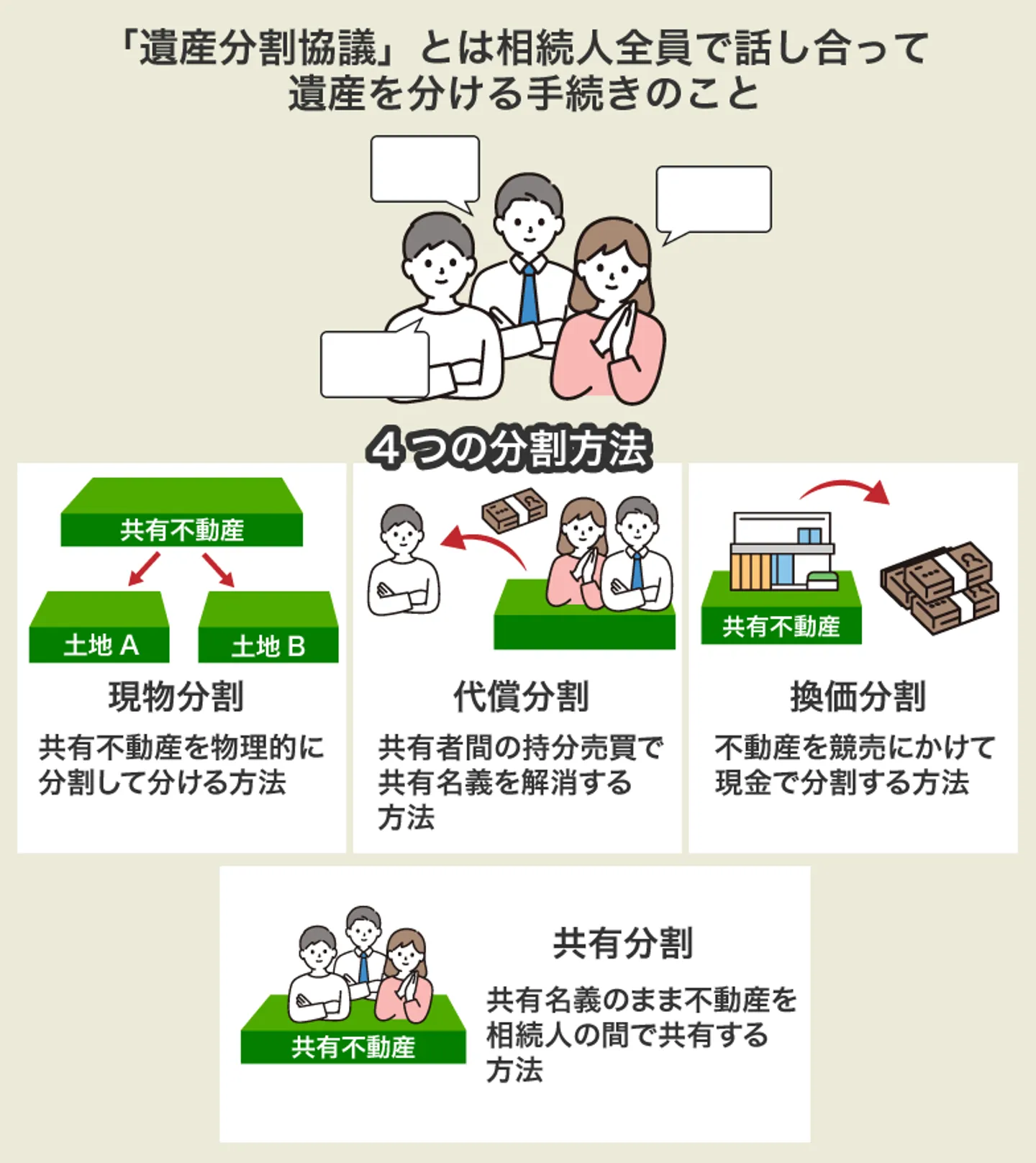

複数人で不動産を相続するときは「遺産分割協議」で共有名義を避ける

亡くなった人が不動産を持っている場合、その不動産を複数人で相続してしまうと、共有名義になってしまいます。

共有名義を避けるためにも、遺産分割協議を行い、どのように相続するのか相続人の間で決めましょう。遺産分割協議とは、相続人全員で「誰が・どの財産を・どのように相続するか」を話し合って決める手続きのことです。

この協議で合意ができれば、下記のような柔軟な方法で相続できるため、相続で共有名義の不動産を所有してしまう事態を防げます。

- 不動産を相続人のうち1人の単独名義にする

- 不動産を売却して現金を相続人で分ける

また、遺産分割協議がまとまらない場合、調停や審判といった法定での手続きも可能です。審判まで移行すれば、共有物分割請求訴訟と同じように裁判所によって相続方法を決められます。

実務の現場では、相続登記を急いで共有名義にしてしまい、その後に「やっぱり売りたい」「話が合わない」とトラブルになるケースを数多く見てきました。

相続が発生した時点で、まずは家族全員で遺産分割協議を行い、共有にしない形を取ることが何よりの予防策です。

欲しい財産がないなら「相続放棄」もおすすめ

遺産のなかに欲しい財産がない場合や、財産より債務(借金)のほうが多く損してしまう場合は、「相続放棄」も検討しましょう。

相続放棄は、文字通り相続権を放棄する手続きです。相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められません。

相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」とみなされるため、相続におけるすべての手続きから除外されます。遺産分割協議などに一切関わりたくない場合は検討してみましょう。

ただし、相続放棄は相続権そのものを放棄するため、特定の財産だけ残すといったことはできません。不動産を相続放棄したければ、預貯金や有価証券など他の財産も放棄することになります。

また、一度放棄が受理されると取り消しはできないため、財産と債務の全体像をしっかり把握したうえで判断することが大切です。

参考:裁判所「相続の放棄の申述」

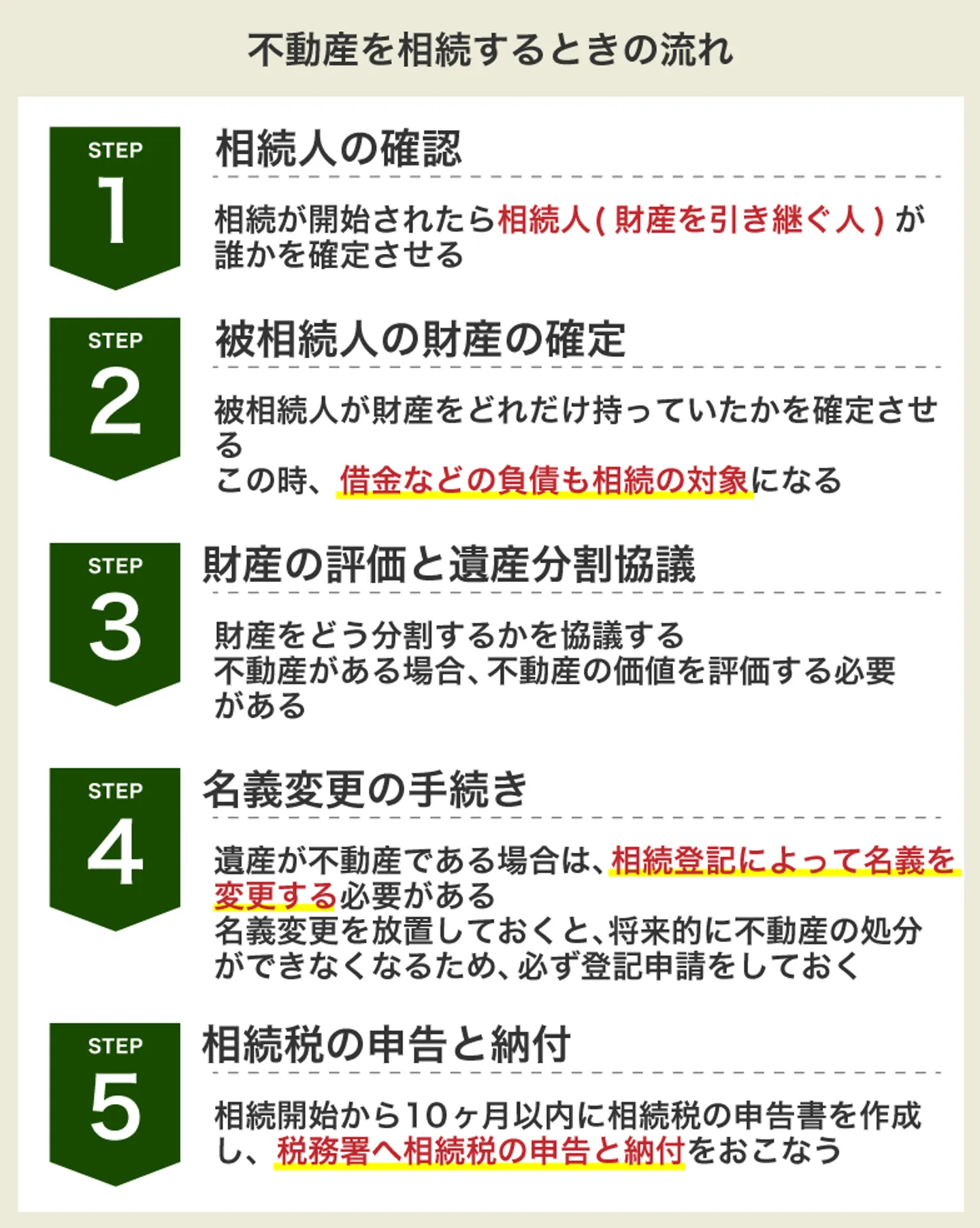

不動産を相続するときの流れ

不動産を相続する際のおおまかな流れは、以下の通りです。

- 相続人の確認

- 被相続人の財産の確定

- 財産の評価と遺産分割協議

- 名義変更の手続き

- 相続税の申告と納付

相続が開始されたら、まず相続人と財産を確定させる必要があります。被相続人の財産が不明瞭な場合は、銀行の通帳や郵便物、自宅に保管している書類などから調査しましょう。

相続人と財産が確定したら、次にその財産をどのように分割するのかを協議します。

この段階で不動産が共有名義になるのをを避けたい場合は、先述した「誰か1人の単独名義にする」「売却して現金で分ける」などの方法を検討するとよいでしょう。

最後に名義変更の手続きと、相続税の申告・納付をすれば不動産の相続は完了です。

なお、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があるため、この基礎控除を超えた場合にのみ相続税が課されます。

基礎控除の範囲内であれば相続税は発生しませんが、計算ミスをする恐れもあるため、税理士に相談することをおすすめします。

不動産相続の流れや注意点については、下記の記事も参考にしてみてください。

未成年者の共有者がいる場合は法定代理人の同意を得る

未成年者は、共有持分の売買や所有権移転登記などの法律行為を単独で行えません。未成年者の共有者がいる状況で手続きを進めるためには、未成年者の法定代理人からの同意を得る必要があります。

共有持分の売買や所有権移転登記の際に、未成年者本人の同意があっても法定代理人からの同意が得られなければ、それらの手続きは法的に無効となります。

未成年者の法定代理人は、原則として未成年者の実の両親です。父母の双方からの同意を得られなければ、共有持分の売買や所有権移転登記などの手続きは行えません。ただし、家庭の状況によっては実の両親以外が法定代理人となるケースもあります。

| 状況 |

法定代理人 |

| 両親が離婚している場合 |

親権を持つ一方の親 |

| 養子縁組をしている場合 |

養父母 |

| 親権者がいない・行使できない場合 |

未成年後見人 |

なお、未成年者とその法定代理人が共有関係にある場合、その間でお互いの利益が対立する行為をする際には、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

特別代理人とは、未成年者と法定代理人との間でお互いに利益が相反する行為をする場合に、未成年者の利益を保護するために家庭裁判所で選任される代理人のことです。

共有名義の解消にかかわる法律行為のうち、以下の行為は利益相反行為に該当します。

- 未成年者の共有持分を法定代理人が買い取る場合

- 分筆後の土地の一方を法定代理人の単独名義、もう一方を未成年者の単独名義に変更する場合

- 共有物分割請求の協議や訴訟に発展した場合

これらの行為を行うためには、まず法定代理人が家庭裁判所で特別代理人の選任を申し立てなければなりません。家庭裁判所で特別代理人が選任された後は、その特別代理人が未成年者の代理人として売買契約の締結や持分移転の合意を行います。

共有者が死亡した場合は相続人かどうかで取り扱いが異なる

共有者が死亡した場合、その共有持分は相続人に引き継がれます。具体的なパターンとしては、以下の2つが挙げられます。

- 共有者かつ相続人・被相続人の関係

- 共有者だが相続人・被相続人ではない関係

共有者かつ相続人・被相続人の関係であれば、相続で得た共有持分と、自分がもともと持っていた共有持分を足すことになります。

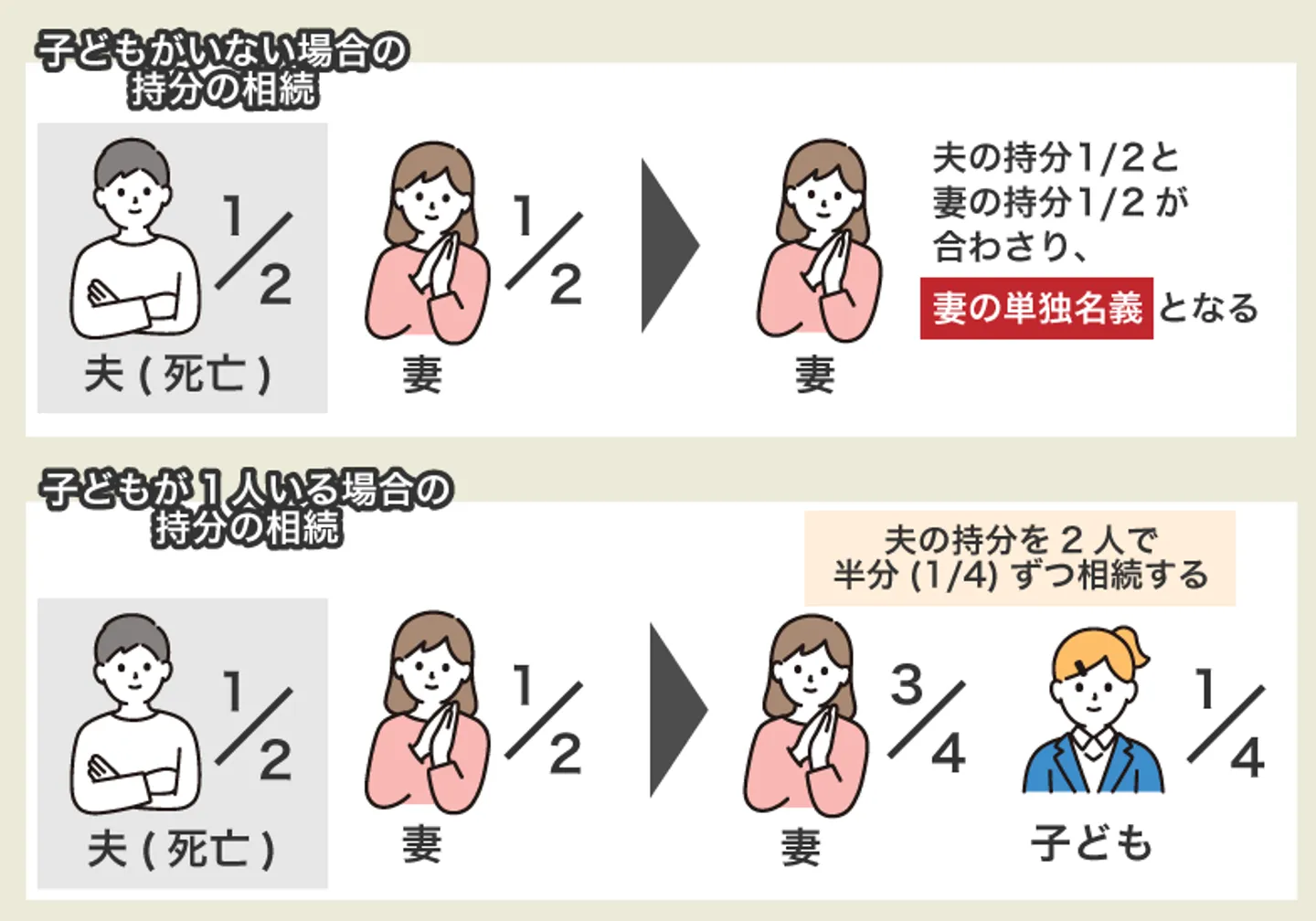

例えば、夫婦で1/2ずつ共有している状態で、夫が死亡したとします。相続人が妻だけなら、夫の持分1/2と妻の持分1/2が合わさるので、相続後は妻の単独名義です。

一方、子どもがいる場合は妻と子どもで夫の持分を分け合うため、結果的に共有者が増えて複雑になります。たとえば、子どもが1人おり、夫の持分を2人で半分ずつ(1/4ずつ)相続すると、次のようになります。

このように、相続人が多いほど持分が細かく分かれるため、意思統一が難しくなります。経験上も、「兄弟が多くて売却の合意が取れない」「一人が反対して話が進まない」といった相談は非常に多いです。

そのため、先ほど紹介した遺産分割協議で共有名義を解消できるよう相続方法を取り決めておきましょう。

反対に、共有者との間に血のつながりがなければ、原則として相続に関わることはありません。「相続によって共有持分を取得した人」が、新しい共有者になるだけです。

ただし、亡くなった共有者に相続人が1人もいない場合、共有持分は他共有者へ帰属されます。

民法第255条

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。出典:e-Govポータル「民法第255条」

※相続人がいなくても、特別縁故者(内縁の妻など相続人と密接な関係にある人)がいる場合、その人への財産分与が優先される。

共有者の持分を取得した場合は遺贈とみなされるため、相続税が課されます。

「共有者だが相続人・被相続人ではない関係」で共有者が死亡した場合は、まず相続人や特別縁故者を探しましょう。不在の場合は相続財産清算人と連絡を取って(もしくは自分で申し立て)、共有名義の精算について話し合います。

参考:裁判所「相続財産清算人の選任」

離婚した場合は個々の状況に応じて対応する

離婚した際は、夫婦の共有名義不動産も財産分与の対象となりますが、財産分与は「夫婦の共有財産全体で折半」が原則です。

そのため、持分割合通りには財産分与できない可能性があります。

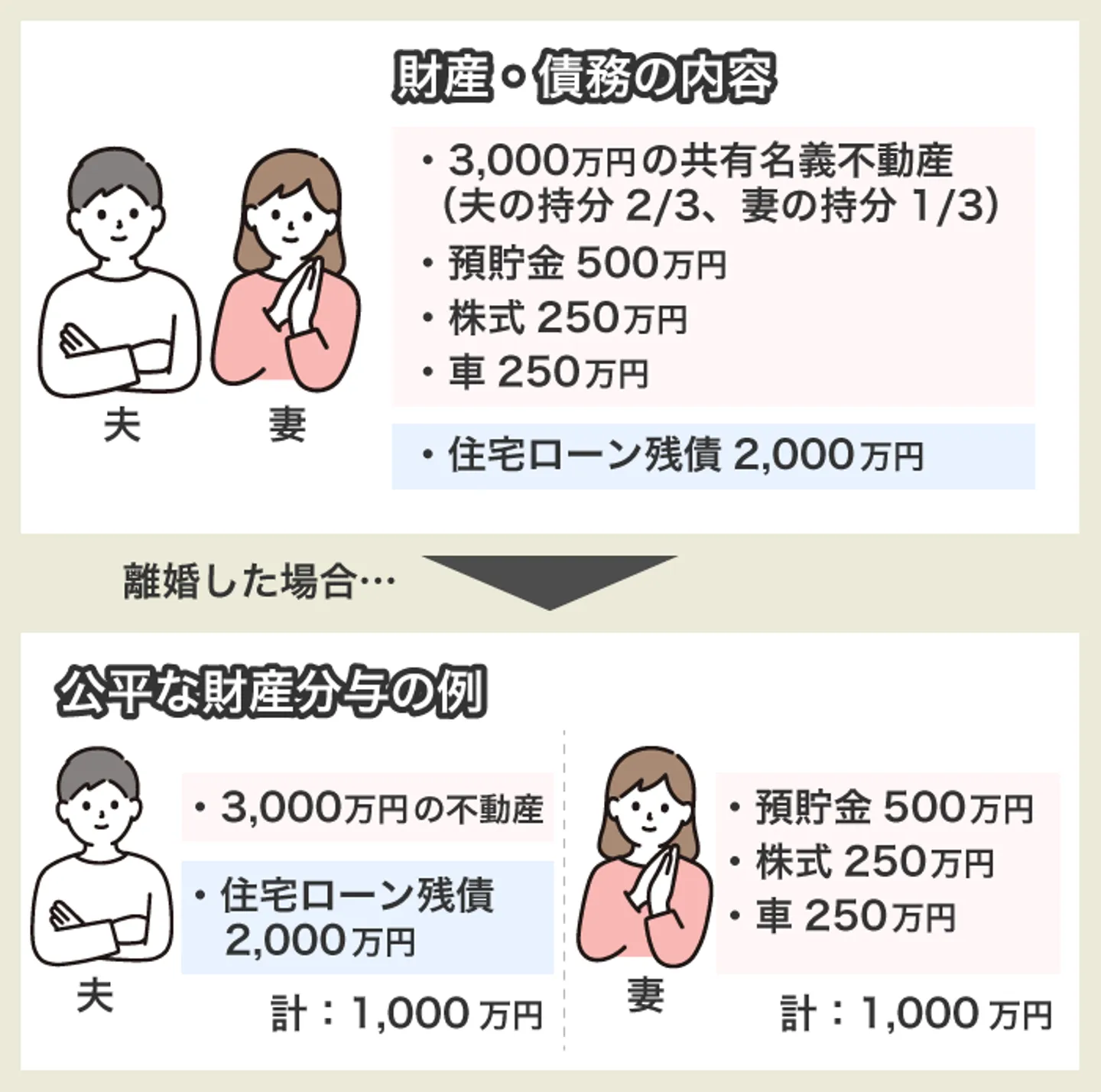

例えば、財産・債務が以下のような内容だったとします。

・3,000万円の共有名義不動産(夫の持分2/3、妻の持分1/3)

・上記不動産の住宅ローン残債2,000万円

・預貯金500万円

・株式250万円

・車250万円

上記を合計すると2,000万円なので、財産分与では1,000万円ずつ分ける必要があります。一例としては、夫が不動産とローン残債を、妻がそれ以外の財産を取得すれば、公平な財産分与が可能です。

折半はあくまで原則なので、実際の割合や分け方(誰がどの財産を取得するか)は夫婦の話し合い次第です。実際の現場では「単純に折半すれば済む」という話ではなく、以下のような感情面・生活面の事情が絡み、話がまとまらないケースが多くあります。

- 離婚後も子どものために家を残したい

- 不倫が原因なので慰謝料も考慮してほしい

もし、離婚に合わせて共有名義を解消するなら、次のような選択肢が挙げられます。

- 財産分与で単独名義になるよう調整する

- 持分の夫婦間売買(代償金の授受)で不動産を単独名義にする

- 不動産を売却して現金で財産分与をする

個々の状況によって考えるべきことが多種多様なので、自分が損しないよう財産分与するためには、離婚に詳しい弁護士へ相談しましょう。

また、下記の関連記事でも、財産分与における共有名義不動産や住宅ローンの取り扱いについて解説しています。

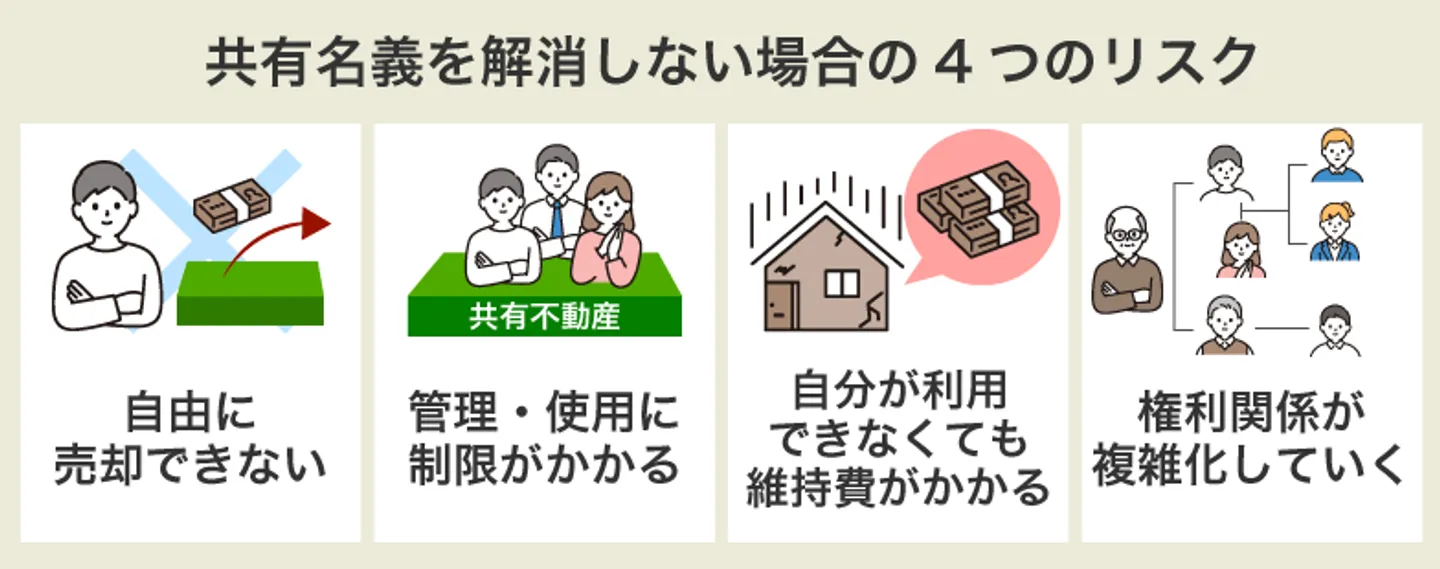

共有名義を解消しない場合のリスク

ここまで共有名義の解消方法や状況別の取り扱い方を紹介しましたが、そもそも「共有名義のリスク」を把握していなければ、解消の必要性も理解しにくいでしょう。

不動産を共有名義にしておくと、次のようなリスクがあります。

- 自由に売却できない

- 管理・使用に制限がかかる

- 自分が利用できなくても維持費はかかる

- 権利関係が複雑化していく

それぞれ細かく解説していきます。

自由に売却できない

共有名義の不動産は、共有者全員の同意がなければ売却できません。1人でも反対していれば、売却手続きそのものが進まないというのが実務上の現実です。

実際に「共有者の1人が話し合いに応じてくれない」「他の共有者は売却に賛成だが1人だけ連絡が取れない」といった相談が数多く寄せられます。このように、誰か1人が動かないだけで売却が完全にストップしてしまうのが共有名義不動産の厄介なところです。

確かに、共有物分割請求訴訟を起こせば最終的に裁判所の判断で強制的に共有状態を解消することも可能です。ただし、どのような判決になるかは裁判官の裁量次第で、手続きにも時間と費用がかかります。

これまで多くの訴訟案件を見てきましたが、1〜2年単位で長期化するケースも珍しくありません。「できるだけ手間をかけずに共有名義を解消したい」「早く現金化したい」という場合は、自分の共有持分だけを専門の買取業者などの第三者に売却する方法を検討するのが良いでしょう。

共有持分の売却であれば、他の共有者の同意が不要で、自分の判断だけで実行できます。現場でもこの方法を選ぶ方は多く、トラブルの早期解決にもつながっています。

経験上、「とりあえず話し合いで何とかしよう」と思っていても、共有者間の関係がこじれて時間だけが過ぎてしまうケースがほとんどです。

迷っているうちに固定資産税の支払いや管理負担が積み重なっていくため、動けるうちに持分を現金化して整理することが一番のリスク回避策です。

管理・使用に制限がかかる

<共有名義の不動産は、売却以外の場面でも制約が多くあります。つまり、自分の持分だから自由に使えるわけではなく、行為の内容によって次のように厳密に分かれています。

| 保存行為(1人でもできること) |

現状維持のための修繕、不法占拠者に対する明渡し請求など |

| 管理行為(持分割合の過半数でできること) |

5年以内の賃貸借契約、資産価値を高めるリフォームなど |

| 変更・処分行為(共有者全員の同意が必要) |

売却、解体、5年超の賃貸借契約など |

例えば、収益物件として賃貸に出したくても、共有者全員の同意を得なければ貸し出しできません。実際に、「せっかく空き家を貸せば収益になるのに、共有者の1人が反対して動けない」という相談もよく寄せられます。

また、共有者間の関係が悪化している場合は話し合うこと自体が難しくなり、「もう何年も放置されている」「建物が老朽化して危険」という状態に陥ることも少なくありません。

こうしたトラブルを未然に防ぐには、早めに共有名義を解消しておくのが最も確実な方法です。共有状態を放置するほど選択肢が狭まり、結果的に資産価値を下げてしまうケースもあります。

経験上、共有名義のまま「とりあえず使わずに置いておこう」という判断をした物件は、数年後には老朽化や固定資産税の負担が増え、持っているだけで損をする物件に変わってしまうことが多いです。

特に相続や離婚後に共有状態のまま放置している場合は、早めに整理しておくことを強くおすすめします。

自分が利用でなくても維持費はかかる

共有名義であれば、共有者は誰でも不動産を利用できます。しかし、実際には誰かが独占的に使用していたり、賃料収入を独占していたりするケースも少なくありません。

この場合、他の共有者は使っていなくても、修繕費や固定資産税などの維持費を持分割合に応じて負担する義務が発生します。つまり、自分が使っていなくても「所有者の責任」は消えません。

弊社と提携している専門業者にも、「兄が家に住み続けているのに、私も固定資産税を払わされている」「何年も家賃をもらっていないのに維持費だけ負担している」といった相談がよく寄せられます。

法的には共有者全員で負担するのが原則ですが、実際には支払いが不公平になりやすく、関係が悪化してトラブルに発展するケースが少なくありません。

もし「使っていないのにお金だけ負担している」と感じているなら、共有状態を続けてもメリットはほとんどありません。余計な出費をなくすためにも、共有名義の解消を検討してみましょう。

権利関係が複雑化していく

共有名義の厄介な点に、時間が経つほど権利関係が複雑になっていくことが挙げられます。最初はたった2人の共有でも、相続を重ねるうちに所有者がどんどん増えていくのです。

例えば、最初の共有者がAとBの2人だけでも、Aが死亡してその子どもC・Dが引き継ぎ、さらにCの配偶者とDの甥姪が相続する…

こうした流れを繰り返すうちに、所有者が5人、10人とネズミ算式に増えていくことも珍しくありません。

これまで扱ってきた中には、「登記上の共有者が10名以上いる」「相続人の中に連絡先不明者がいる」「海外在住者が含まれている」といったケースもありました。

このような状態になると、誰がどのくらいの権利を持っているのかすら把握できず、売却どころか管理の話し合いすら進まなくなります。

さらに、共有者が増えるほど1人あたりの持分が細かく分かれ、持分の価値そのものも下がってしまうのが現実です。登記上は「1/8」や「1/12」などと表記されても、その権利を現金化するのは難しくなります。

不動産全体を売るにしろ、自分の共有持分だけ売るにしろ、なるべく行動を起こすことが大切です。実際、当社に相談に来られる方の多くも「もっと早く動いておけばよかった」とおっしゃいます。

共有者と関わらずに解消するなら専門業者への売却がおすすめ

共有名義のご相談を受けていて一番多いのが、「共有者と連絡が取れない」「話し合いをしても進まない」「感情的に揉めてしまった」の3つです。

実際、相続や離婚などをきっかけに共有になった不動産は、関係がこじれてしまっているケースが非常に多く、話し合いによる解決を目指しても現実的に動かないことがほとんどです。

共有者と一切関わらずに共有名義を解消するなら、第三者への売却が最もおすすめです。専門業者であれば、他の共有者の同意を得なくても、自分の持分だけを売却できます。

弁護士や司法書士と連携しているケースも多いため、売主自身は他の共有者と関わらずに手続きを完結できるメリットもあります。

もちろん、理想をいえば共有者全員で話し合って不動産をまとめて売却した方が、高値になりやすいのは事実です。

しかし、共有者と協力できるような状態でない場合、金銭的なメリットよりもトラブルや負担を避けるために素早く売却をした方がよいケースもあります。

「共有者と話し合いができない」「関わらずに持分を手放したい」と考えている方は、スピーディーに共有持分の買取ができる専門業者に売却しましょう。

まとめ

共有名義を解消する方法には、様々なものがあります。大切なのは、不動産の状況や自分の希望に合った方法を選ぶことです。

単独名義として所有し続けたい場合や、少しでも高く売りたい場合は、まず共有者と相談しましょう。

共有者との話し合いが成立せず、強制的にでも共有名義を解消したいといった場合は、共有物分割請求訴訟という選択肢もあります。

なるべく手間をかけず、少しでも早く共有名義から抜け出したければ、共有持分の売却がおすすめです。専門の買取業者なら、最短数日で現金化もできます。

共有者との協議で揉めてしまったり、共有持分の売却について不安があれば、弁護士や不動産会社などの専門家にも相談しましょう。共有名義に詳しい専門家なら、トラブルなく共有名義を解消するための的確なアドバイスをしてくれます。

共有名義の解消についてよくある質問

共有者が海外にいる場合でも解消は可能ですか?

共有不動産を売却したり分筆したりするには共有者全員が立ち会う必要があるため、共有者の誰かが海外にいる場合は一時的に帰国してもらわなければなりません。

帰国が難しいときは、代理人を選任して売却や分筆の手続きをするという方法もあります。

なお、自分の持分だけを売却するのであれば同意や立会いは必要ないため、共有者が海外にいても問題はありません。

共有者が障がい者の場合は共有名義をどう解消しますか?

共有者が障がい者の場合は、

共有者が認知症の場合は「成年後見制度」を活用すると同様、成年後見制度を利用します。