自分の共有持分だけなら同意不要で自由に売却できる!

民法の第206条では、自身の所有物であれば自由に使用や処分ができることが認められています。

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

引用元 e-Gov「民法」

共有持分は、共有名義不動産のうち自身が保有する割合部分です。他の人と共有している不動産であったとしても、共有持分については自分に所有権があります。

つまり、「共有持分は自分だけのもの」とも言え、共有持分のみであれば所有者が自由に活用できます。そのため、自分の共有持分だけであれば、他の共有者からの同意なしで自由に売却できるのです。

法律で認められる以上、仮に他の共有者から売却に反対されていたとしても、共有持分を売却することはできます。また、他の共有者と会わずに独断で共有持分を売却することも可能です。

そのため、下記のようなケースであれば、共有持分の売却を検討してみるのがよいでしょう。

- 他の共有者との関係性がよくない

- 他の共有者のことを知らない、または連絡が取れない

- 他の共有者が多すぎて全員と連絡を取るのが難しい

- 共有名義不動産を占有している共有者とトラブルが起きている

以下では、共有持分の売却をより理解しやすくするために、共有持分の概要や同意の要不要についてあらためて解説します。

共有持分とは「共有不動産のうち自分の所有権の割合」

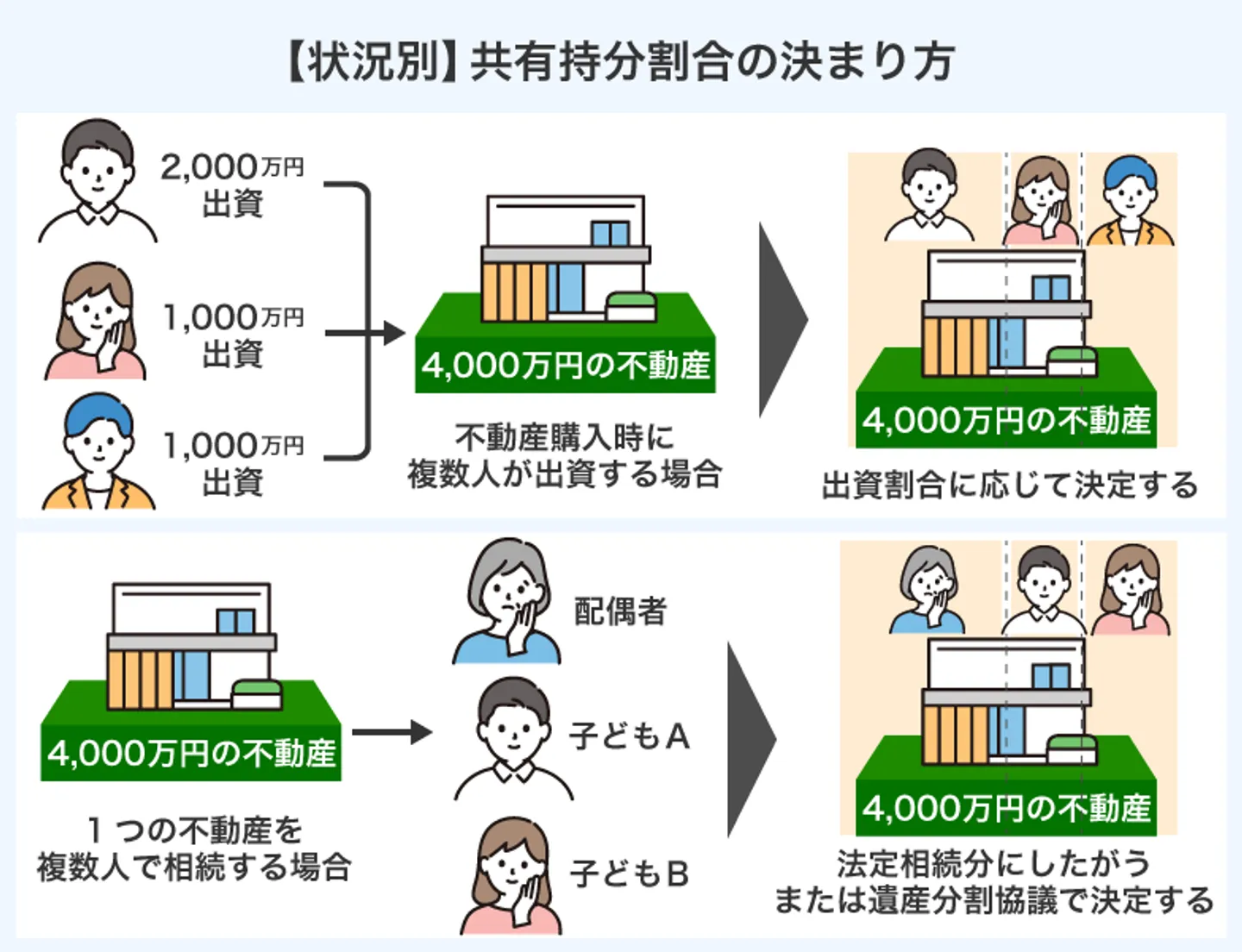

共有持分とは、「共有不動産のうち、自分が所有権を有する割合」を意味します。たとえば共有持分割合が30%なら、共有不動産のうち30%分の所有権を有していることを表します。共有持分が発生する理由、および共有持分割合の決まり方は次の通りです。

| 共有持分が発生する状況 |

共有持分割合の決まり方 |

| 不動産購入時に複数人が出資する |

出資割合に応じて決定する

4,000万円の不動産を3人で購入した場合

・2,000万円出資:50%

・1,000万円出資:25%

・1,000万円出資:25% |

| 1つの不動産を複数人で相続する |

法定相続分にしたがう、または遺産分割協議で決定する

【法定相続分のケース】

4,000万円の相続が配偶者+子ども2人の場合

・配偶者:50%

・子どもA:25%

・子どもB:25% |

上記の法定相続分のケースの子どもAは、自分の共有持分25%だけど売却するとき、配偶者と子どもBの同意は不要です。

共有名義不動産を売却・活用する場合は共有者からの同意が必要

共有持分は自身が自由に活用できるため、同意なしで売却が可能です。しかし、共有名義の不動産全体は共有者全員に使用する権利があるため、同意なしで売却などの活用はできません。

これには、民法第251条で定められている内容が関わります。

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

引用元 e-Gov「民法」

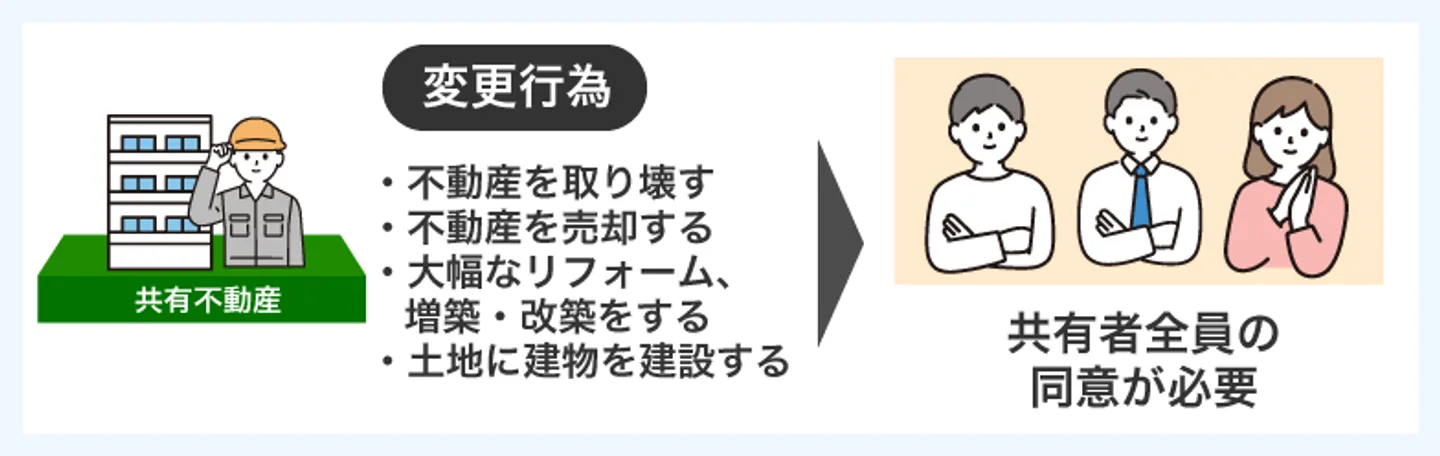

民法では、共有者の同意がなければ共有物の変更ができないと定められています。この「変更」には、下記のような行為が該当します。

- 不動産を取り壊す

- 不動産を売却する

- 大幅なリフォーム・増築・改築をする

- 土地に建物を建設する

共有者のうちに誰か1人でも変更に該当する行為に反対する人がいれば、その行為をおこなうことは認められません。そのため、共有名義の不動産全体の活用を検討している場合、共有者全員から同意を得ることを先に検討してみてください。

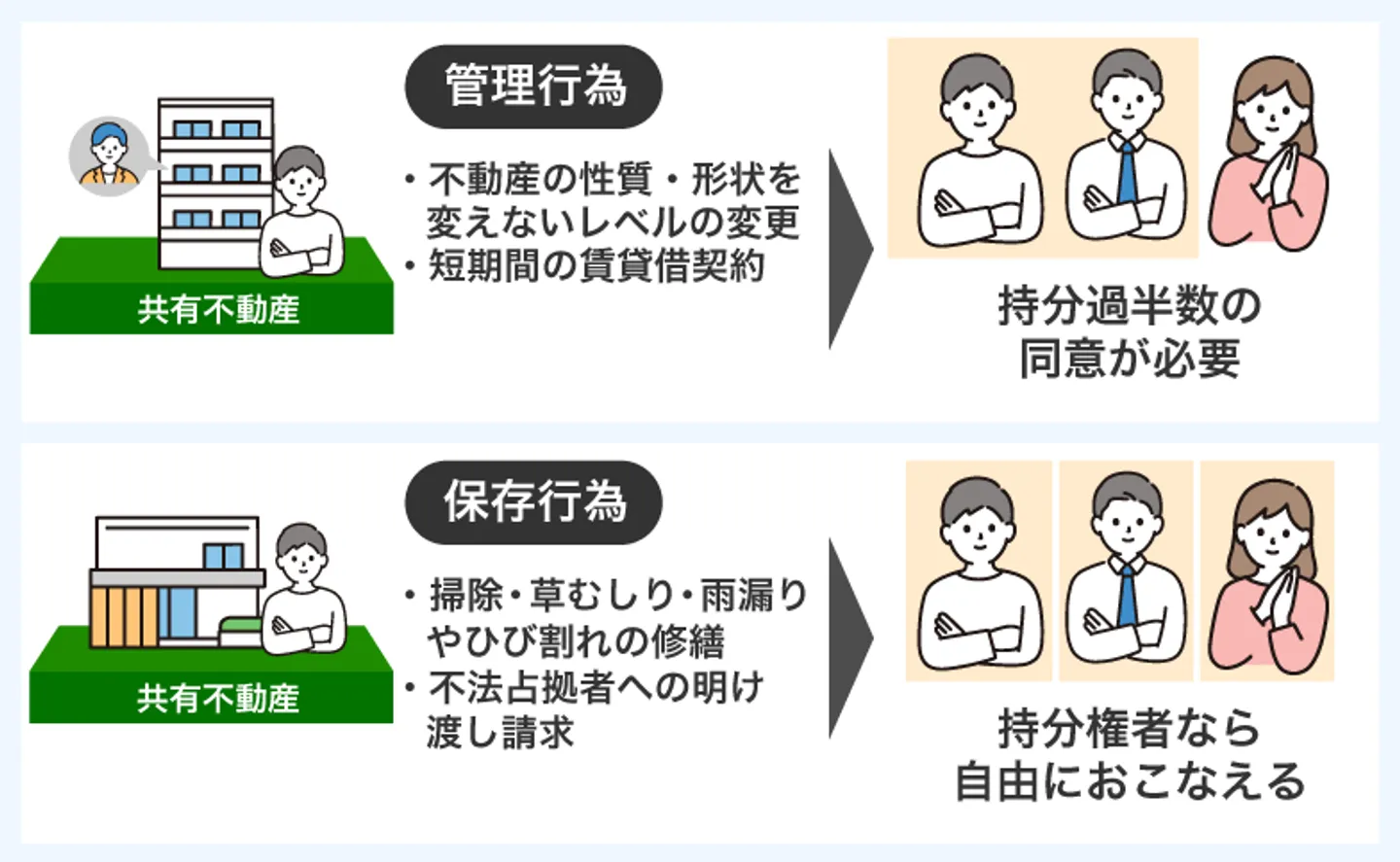

管理行為なら共有者持分の過半数・保存行為なら単独で可能

共有名義不動産を売却・活用する場合は共有者からの同意が必要で解説した変更行為以外の、「不動産の性質・形状を変えないレベルの変更」「短期間の賃貸借契約」などは管理行為に該当します。管理行為なら売却と異なり、共有者持分の過半数の同意があれば実行が可能です。

たとえば共有持分がA40%、B20%、C20%、D20%なら、A・Bが賛成すると共有持分が60%と過半数になるので、管理行為がおこなえます。

また、変更行為・管理行為に該当しない修繕や登記などは保存行為として、自己の共有持分売却と同じく自分の意思だけで実施できます。もし管理行為や保存行為で問題が解決できそうなときは、共有持分を売却する前に確認してみましょう。

共有持分の売却には共有者の同意が不要とはいえ実際に相談せずに売却すると共有者との関係が悪化するリスクがある

共有持分の売却を検討している場合、「同意なしで売却できるなら他の共有者に知らせずに売却しよう」のように考えている人もいるかもしれません。

しかし、法律では同意なしでの売却が認められているとはいえ、共有者へ知らせずに共有持分を売却するのは避けるべきといえます。相談せずに共有持分を売却すると共有者との関係が悪化するリスクがあるからです。

共有持分を売却すると、今後はその売却先が不動産の共有者となります。ほかの共有者からすれば知らない人と不動産を共有している状態になり、場合によっては、「知らない人が共有状態の不動産に出入りしている」のようにとらえられかねないのです。

また、詳しくは「共有物分割請求をすれば共有持分を売却せずに共有状態から抜け出せる」の見出しで解説しますが、共有持分を買い取った人には共有物分割請求をする権利があります。

共有物分割請求があった場合、共有名義状態を解消することになり、ほかの共有者の生活に支障が出てしまうことも否定できません。

そのため、共有持分を売却するのであれば、事前に共有者へ通知を出しておくべきといえます。その際には、「いつ」「誰に」「どのような方法で」、共有持分を売却するのかを共有者に伝えておくのがよいでしょう。

共有持分を売却する2つの方法

「業者には売却したくない」「売却を依頼したけど断られた」などの状況であれば、不動産会社の仲介を活用してほかの共有者に売却するのがよいでしょう。しかし「ほかの共有者が買い取ってくれない」「ほかの共有者とあまりかかわりたくない」といったケースの共有持分の売却であれば、専門の買取業者に依頼するのが得策です。

以下では、2つの共有持分の売却先について解説します。

- ほかの共有者に買い取ってもらう

- 買取業者に直接買い取ってもらう

ほかの共有者に買い取ってもらう

ほかの共有者が、自分の共有持分の購入を希望している可能性もあります。共有持分を買い取ることで、共有名義の不動産を管理するための権限を得られることがあるためです。

民法252条では、共有物を管理する場合、共有者の持分価格の過半数が必要であると定められています。

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

引用元 e-Gov「民法」

管理行為なら共有者持分の過半数・保存行為なら単独で可能で解説した通り、共有名義不動産における管理とは、賃貸借や不動産の小規模な増改築などの行為が該当します。言い換えれば、共有名義の不動産をどのように使用するかは、共有持分の過半数を持っている人が決められるのです。

そのため、共有持分を買い取ることで持分価格の過半数を得られる共有者相手であれば、共有持分を売却できる可能性があるといえます。

とはいえ、共有持分を買い取ってもらうには、その共有者と交渉する必要があるうえに、買取に対する同意が必須です。関係性が良好でなければ、共有持分の売却に関する交渉さえできない可能性があるため注意が必要です。

ほかの共有者への共有持分売却なら不動産会社に仲介を依頼することを推奨

もしほかの共有者に売却する場合は、不動産会社に仲介を依頼することを推奨します。仲介とは、不動産会社が売主と買主の間に入り、第三者である一般の人に不動産を売却する方法のことです。

仲介業者のサービスは仲介手数料が発生する代わりに、共有持分の査定、条件交渉、売買契約書の作成、引き渡しの立会などについてサポートしてくれます。トラブルなくスムーズに売却するためにも、ほかの共有者との個人間で完結せずに専門家に協力を依頼するのがよいでしょう。

売買契約の内容の確認はそのほか法的対応なら、不動産に強い弁護士や弁護士と提携する買取業者の利用もおすすめです。

共有者の同意なく共有持分を売却するには基本的に専門の買取業者への売却がおすすめ

共有持分は、不動産を直接買い取るビジネスをおこなう不動産の買取業者にも売却できます。

買取業者と不動産仲介の違いは、第三者の買主を探すのではなく、不動産会社自身が買主になる点です。買取業者と売主が条件を確認して合意すれば、すぐに売買契約が成立します。仲介が発生しないため、仲介手数料が一切かからないのが特徴です。

専門の買取業者に依頼するのがおすすめといえる理由には、下記が挙げられます。

- 売却が難しい共有持分でも買取に期待できる

- 基本的には数日〜1か月程度で売却できる

- 契約不適合責任が免責される

- ほかの共有者に話さなくても売却できる

前提として、共有持分のみの売却は通常物件よりも難しいのが一般的です。共有状態によって権利関係が複雑であるうえに、売却するのが不動産全体ではなく一部であるためです。

そのため、通常物件と同じような売却活動では買い手が現れづらく売却できるまでに時間がかかると予測されます。

しかし、専門の買取業者であれば、共有持分のみの買取に対応しています。スピーディーな買取に対応しているのが一般的であるため、「すぐに現金化したい」「確実に買い取ってもらいたい」といった場合、共有持分専門の買取業者に依頼するのがよいでしょう。

ここからは、共有持分専門の買取業者に依頼するのがおすすめといえる理由をそれぞれ解説していきます。

売却が難しい共有持分でも買取に期待できる

不動産を売却するには、その物件を購入したいと考える人が必要です。当然ですが、購入希望者が現れなければ、不動産売却はできません。

共有持分は共有名義不動産の一部の所有権であり、不動産すべてを所有するものではありません。不動産すべてを購入する場合よりも使い勝手が難しく、通常物件よりも買い手がつきづらくなるのが一般的で、仲介を依頼しても売却できないケースもあります。

一方、専門の買取業者であれば、基本的に買い取った共有持分を活用できるノウハウがあります。そのため、一般的に需要が低く仲介では売れないような共有持分であっても、購入を希望している専門の買取業者も少なくはないのです。

「売却できるか不安」「仲介では売れなかった」といった場合、共有持分専門の買取業者に依頼することを検討するとよいでしょう。

基本的には数日〜1か月程度で売却できる

仲介の場合は買い手を探すための売却活動が必要になり、一般的に不動産売却にかかる期間は3か月〜6か月ほどといわれています。この期間はあくまで目安であって、需要が低い不動産の場合はさらに期間がかかると考えられます。

一方、買取の場合はその業者が買い手になるため、仲介のような売却活動をせずに不動産を売却できます。買取業者や物件種類などによって期間は変わりますが、基本的に数日〜1か月程度で売却が可能です。

さらに、共有持分を専門とする買取業者であれば、共有持分の買取に関するノウハウや経験があると考えられるため、よりスピーディーな買取に期待できます。

「なるべく早く共有持分を売却したい」という場合、専門の買取業者に依頼することを検討するとよいでしょう。

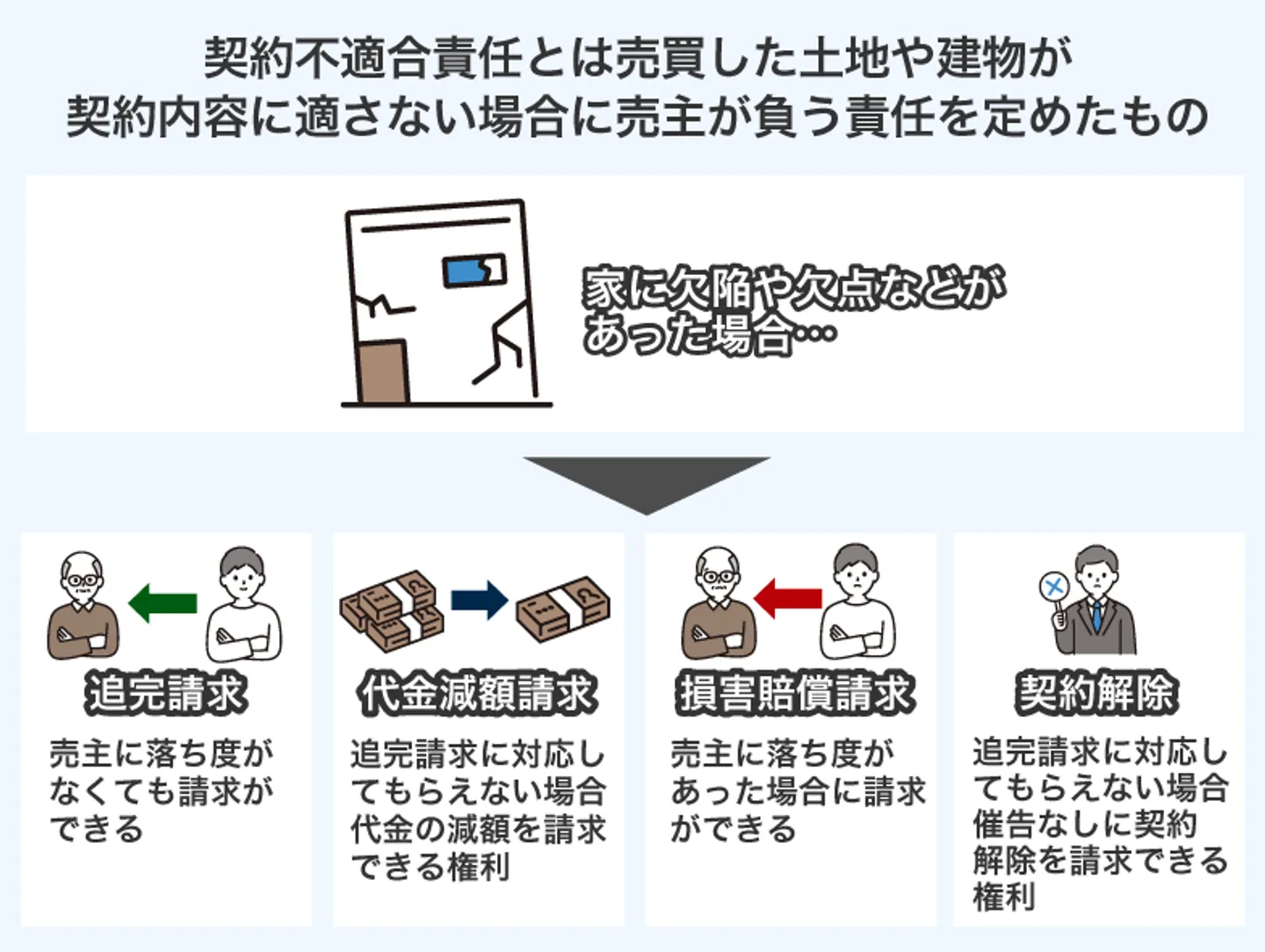

契約不適合責任が免責される

専門の買取業者に依頼した場合、契約不適合責任が免責されるのが一般的です。契約不適合責任とは、売買した物件が契約内容に適さない場合、売り手が負担しなければならない責任のことです。

たとえば、雨漏りやシロアリ被害などの瑕疵(かし)があったことが売却後に発覚した場合、契約不適合責任に問われて契約の解消や損害賠償の請求となるリスクがあります。

買取では「契約不適合責任を一切負わない」という条件で売買契約が成立するのが一般的であるため、契約不適合責任に問われるリスクは仲介よりも低いといえます。

ほかの共有者に話さなくても売却できる

原則として共有持分の売却は、ほかの共有者へ事前に通知するのがおすすめです。しかし、他の共有者と話したくない場合は、無理に話し合いの場を設けなくても違法ではありません。

ほかの共有者に相談せずに売却したいときは、共有持分の専門の買取業者に相談してみましょう。買取業者なら、「そもそもほかの共有者へ事前に相談したほうがよいのか」といった話も含めて相談に乗ってもらえます。

仮に買取業者に売却した後にほかの共有者から不満が出たとしても、対応するのは買取業者です。共有持分を売却した時点で、元の所有者は共有不動産において部外者となるからです。

共有持分の売却ならクランピーリアルエステートへおまかせ

弊社「クランピーリアルエステート」は、共有持分を含む訳あり物件を専門に買取をおこなう不動産会社です。

「クランピーリアルエステート」は共有持分買取のノウハウを持っており、トラブルが多い共有持分でも数千万円以上の高額買取に対応しています。また全国1,500以上の士業の専門家と提携しているため、共有者同士の揉め事や法的トラブルに関する問題にも対応できます。

無料査定や無料相談も受け付けておりますので、共有持分の売却についてお悩みであればぜひお気軽にご相談ください。

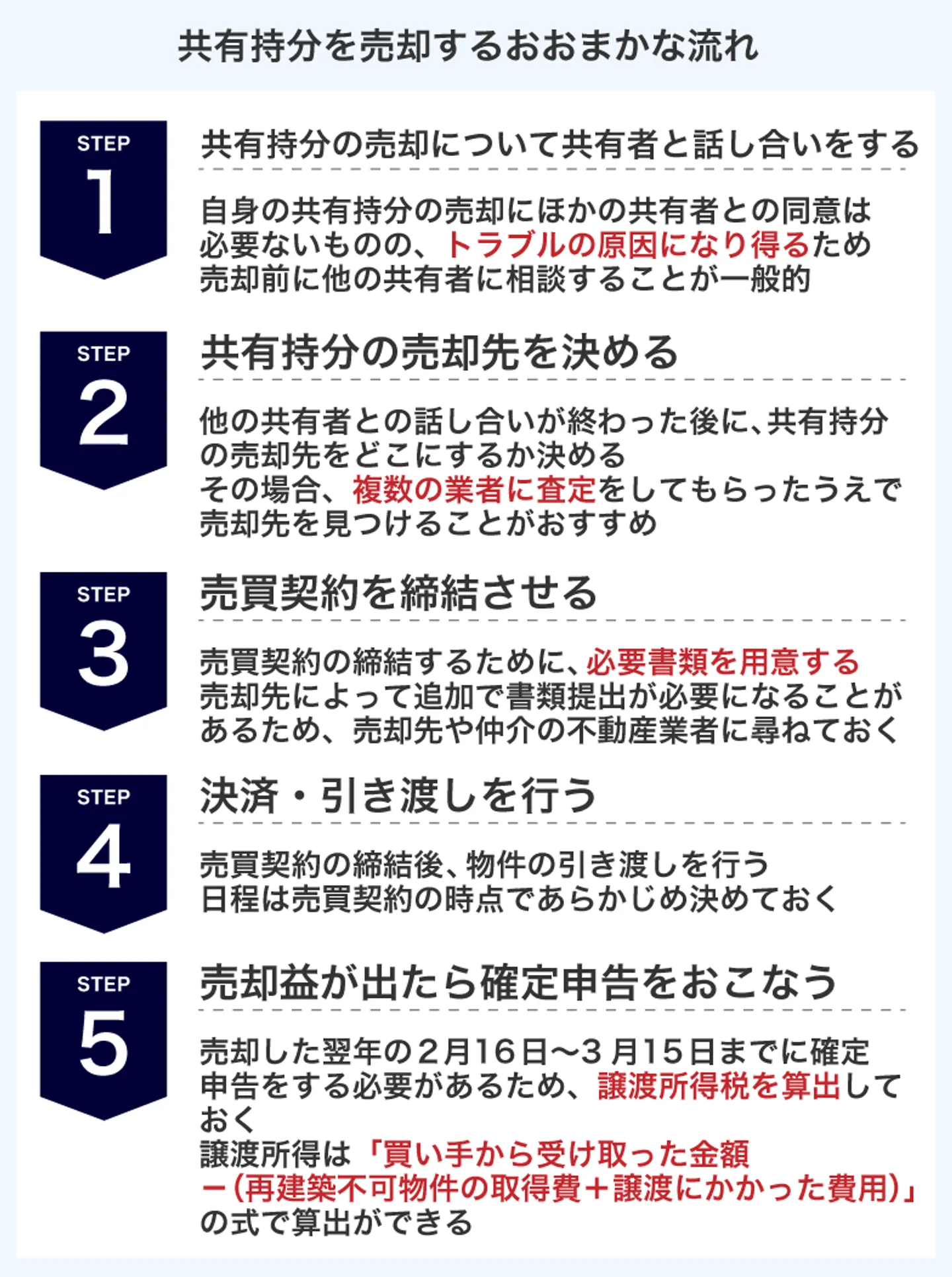

共有持分を売却するおおまかな流れ

「共有持分を売却するにはどのような手続きをすればいいのか」のように考えている人もいることでしょう。

共有持分を売却するために必要な手続きは、売却方法によって異なります。そのため、売却先に相談しながら共有持分の売却を進めていくのが一般的ですが、大まかに共有持分を売却する流れをまとめると下記のようになります。

- 共有持分の売却について共有者と話し合いをする

- 共有持分の売却先を決める

- 売買契約を締結させる

- 決済・引き渡しを行う

- 売却益が出たら確定申告をおこなう

ここからは、共有持分を売却する流れを各工程ずつ詳しく解説していきます。

共有持分の売却について共有者と話し合いをする

自己の共有持分の売却に、ほかの共有者の同意は必要ありません。しかし実際には、単独での共有持分売却であってもほかの共有者に相談するのが一般的です。無断で売却すると、不動産に関するトラブルや人間関係の悪化が懸念されるからです。

無断で売却した場合、ほかの共有者からすると知らない第三者や買取業者と同じ不動産を共有することになります。そのため、ある日突然共有持分の購入者が無断で侵入してきたり、共有持分を手放すように説得してきたりする可能性が出てきます。購入者とほかの共有者との間で争いが起こると、争いの原因となった売却者に怒りの矛先が向く可能性もあるでしょう。

ほかの共有者の意思にしたがう必要はないものの、共有者を売却する旨だけは事前に共有しておくと、無用なトラブルを避けられます。

また、話し合いのなかで共有不動産の全体を売却することに同意してもらえそうなら、そちらのほうが需要が低い共有持分単独売却よりも高額で売却しやすくなります。同意してもらえなかったときは、自己持分を買取業者に売るのがよいでしょう。

共有持分の売却先を決める

話し合いが終わった後は、共有持分の売却先をどこにするか決めていきます。

共有持分を共有者に買い取ってもらう以外は、「どのように売却先の業者を探せばよいのだろう」と考えるかもしれません。そのような場合は、複数の業者に査定をしてもらったうえで、共有持分の売却先を決めるのが得策です。

査定を依頼すると、共有持分の売却価格の目安を教えてもらえます。複数の業者に査定を依頼すれば、売却価格の目安が最も高い業者を把握できるため、共有持分を高く売却できるであろう業者に依頼することができるのです。

また、不動産会社や買取業者の担当者が必ず誠実な対応をとってくれるとは言い切れません。自社の利益だけを優先する業者が潜んでいる可能性もあるため、担当者の対応を比較したうえで共有持分の売却先を決めるのもよいでしょう。

売買契約を締結させる

共有持分の売却先を決めた後は、その売却先と売買契約を締結させなければなりません。共有持分の売買契約の際には、下記のような書類を用意する必要があります。

|

必要書類

|

概要

|

|

登記済権利証

|

法務局から所有者に登記名義人に交付される書類。再発行は不可であり、紛失の際には法務局にその旨を相談するとよい。

|

|

境界確認書

|

隣地との土地の境界を証明できる書類。測量士に依頼をして作成してもらえる。

|

|

固定資産税納付通知書

|

固定資産税などが記載された書類。税務署から毎年4月上旬ごろに送付される。

|

|

印鑑証明書

|

印鑑の所有者を証明できる書類。役所で取得できる。

|

|

住民票

|

役所で取得できる。

|

|

本人確認書類

|

運転免許証やマイナンバーカードといった身分を証明できる書類。

|

|

収入印紙

|

税金などを微収するために政府が発行する証票。売買契約書1通につき1枚収入印紙が必要でコンビニでも購入できる。

|

これらは売買契約の際に必要な書類の一例であり、すべてではありません。売却先などによっては、追加で書類提出が必要になることも考えられます。

共有持分を売却する場合、どのような書類の提出が必要なのかを売却先や仲介の不動産会社に尋ねておくとよいでしょう。

決済・引き渡しを行う

売買契約を締結させた後は、決済・引き渡しを行います。決済の方法や引き渡しの日時については、買い手と売り手で話し合ったうえで決定されます。

なお、共有持分を売却すると、所有権を移転するための登記をしなければなりません。買取業者に依頼する場合は、業者が登記手続きを行ってくれるのが一般的ですが、買取以外の方法で売却するのであれば、基本的に売り手が登記をしなければなりません。

登記手続きは専門的な知識が必要になるため、司法書士に相談しながら行うのが得策です。

売却益が出たら確定申告をおこなう

不動産を売却して売却益(譲渡所得)が出たときは、確定申告と所得税・住民税の納税が必要です。確定申告の期限は、原則として売却益が発生した翌年の2月16日~3月15日までです。

なお共有持分単独の売却なら、通常の不動産を売却する場合よりも税金は発生しづらいです。たとえば共有不動産を共同出資していた場合だと、不動産の取得費用や特例措置などの影響で課税対象の譲渡所得が少なくなり、所得税が発生しないケースも珍しくありません。

とはいえ税金関係の計算は複雑であるため、確定申告をするときは税理士に一度相談するのがおすすめです。買取業者である弊社「クランピーリアルエステート」なら税理士と提携しているため、共有持分売却の確定申告にも対応いたします。

共有持分の売却価格や発生する費用はどれくらい?おおまかな相場を解説

共有持分を売却する場合、相場価格よりも低い売却価格になるのが一般的です。また、売却に際してさまざまな費用がかかります。

ここからは、共有持分の売却によって発生する費用をそれぞれ解説していきます。共有持分を売却する場合には参考にしてみてください。

共有持分のみでは売却価格が3~5割ほど値下がりする

あくまで目安にすぎませんが、共有持分の売却相場は市場価格の3割〜5割ほど値下がりするといわれています。

不動産の売却価格は、基本的にその物件の需要によって変動します。たとえば、条件がよい物件は需要が高く、売却価格も高くなるのが一般的です。

前述したように、共有持分は権利関係などが原因となり、基本的には買い手がつきづらい物件です。そのため、需要は低くなると予測され、共有持分の売却相場は低くなるのが一般的です。

とはいえ、必ず安値になるとは言い切れず、共有持分も高値で売却できる可能性があります。たとえば、持分割合が過半数を超えている場合が該当します。持分割合が大きければ共有不動産に対する権利も大きくなり、共有不動産におこなえる行為も増えます。そのため、持分割合が大きければ高値で売買される傾向があるのです。

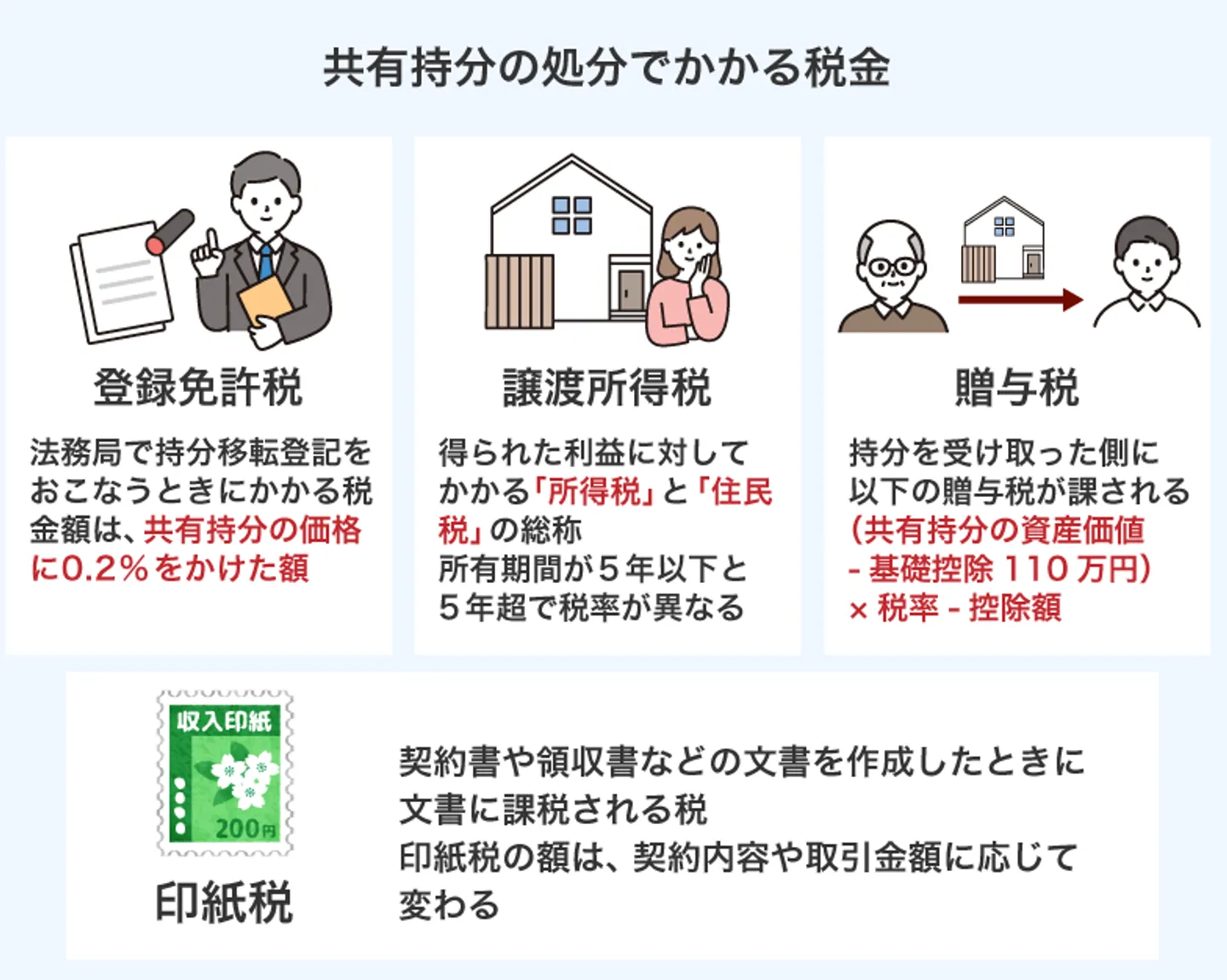

共有持分の売却には数十万円程度の費用がかかる

単独で共有持分を売却する場合でも、通常の不動産を売却するときと同じく数十万円程度の費用がかかります。共有持分の売却で発生する費用は次の通りです。

- 譲渡所得税:数万円〜数十万円程度

- 印紙税:数千円〜数万円程度

- 仲介手数料:売却金額の3~5%程度

- 登記費用:数万円~数十万円

ここからは、共有持分の売却によって発生する費用をそれぞれ解説していきます。共有持分を売却する場合には参考にしてみてください。

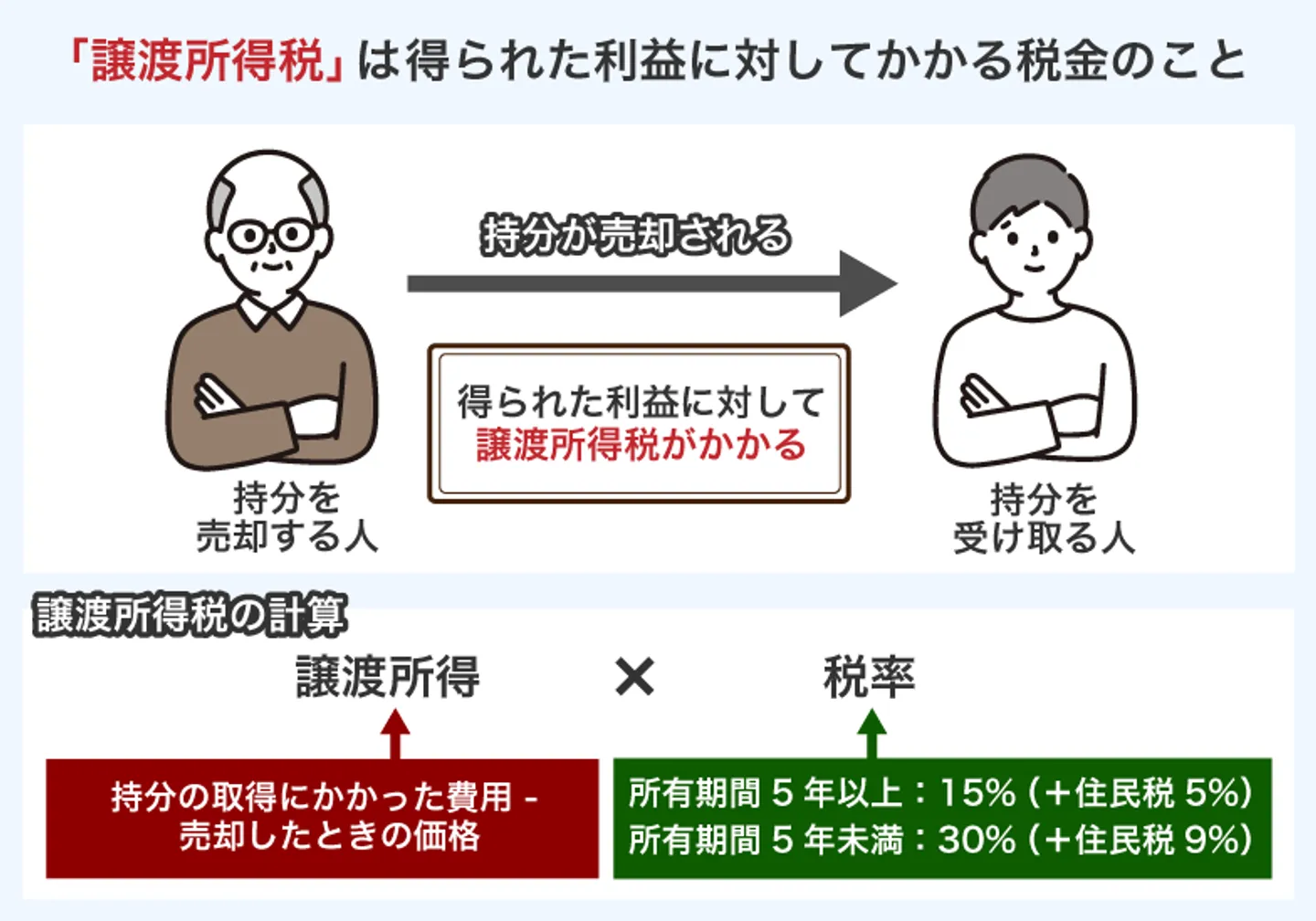

譲渡所得税:数万円〜数十万円程度

譲渡所得税とは、不動産の売却によって得た利益(譲渡所得)に課税される税金のことです。共有持分の売却によって利益が出た場合には、原則譲渡所得税を納めなければなりません。

譲渡所得税の税額は譲渡所得に一定の税率をかけて算出でき、計算式は下記のとおりです。

売却による収入金額ー(取得費+譲渡費用)}×税率

譲渡所得税の税率は共有名義の不動産を所有している期間によって変動します。

|

5年以下(短期譲渡所得)

|

39.63%

|

|

5年超(長期譲渡所得)

|

20.32%

|

|

10年超(10年超え所有軽減税率適用)

|

14.21%(6,000万円以下の部分)

20.315%(6,000万円超の部分)+600万円

|

参照元:国税庁「短期譲渡所得の税額の計算」「長期譲渡所得の税額の計算」「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」

たとえば、所有期間が10年を超えている場合、売却による譲渡所得が6,000万円以下なら税率の割合は14.21%となります。

なお、譲渡所得税の計算には専門的な知識もあるため、基本的に正確な税額を把握するのは難しいです。税額を間違えたまま納税してしまうリスクもあるため、共有持分を売却する場合には税理士などの専門家に相談しておくのがよいでしょう。

印紙税:数千円〜数万円程度

共有持分を売却する場合、売買契約書の作成が必要になるケースがあります。「不動産会社に仲介を依頼する」「買取業者に買い取ってもらう」といったケースが該当します。

売買契約書を作成する際には、印紙税を納めるのが一般的です。印紙税額は、契約金額によって下記のように変動します。

|

契約金額

|

印紙税額

|

|

10万円以下

|

200円

|

|

10万円超〜50万円以下

|

400円

|

|

50万円超〜100万円以下

|

1,000円

|

|

100万円超〜500万円以下

|

2,000円

|

|

500万円超〜1,000万円以下

|

1万円

|

|

1,000万円超〜5,000万円以下

|

2万円

|

|

5,000万円超〜1億円以下

|

6万円

|

不動産会社や買取業者に依頼する場合、共有持分の売却によってどの程度の税金がかかるのかを相談できるのが一般的です。共有持分を売却する場合、売却先に税金について相談しておくことをおすすめします。

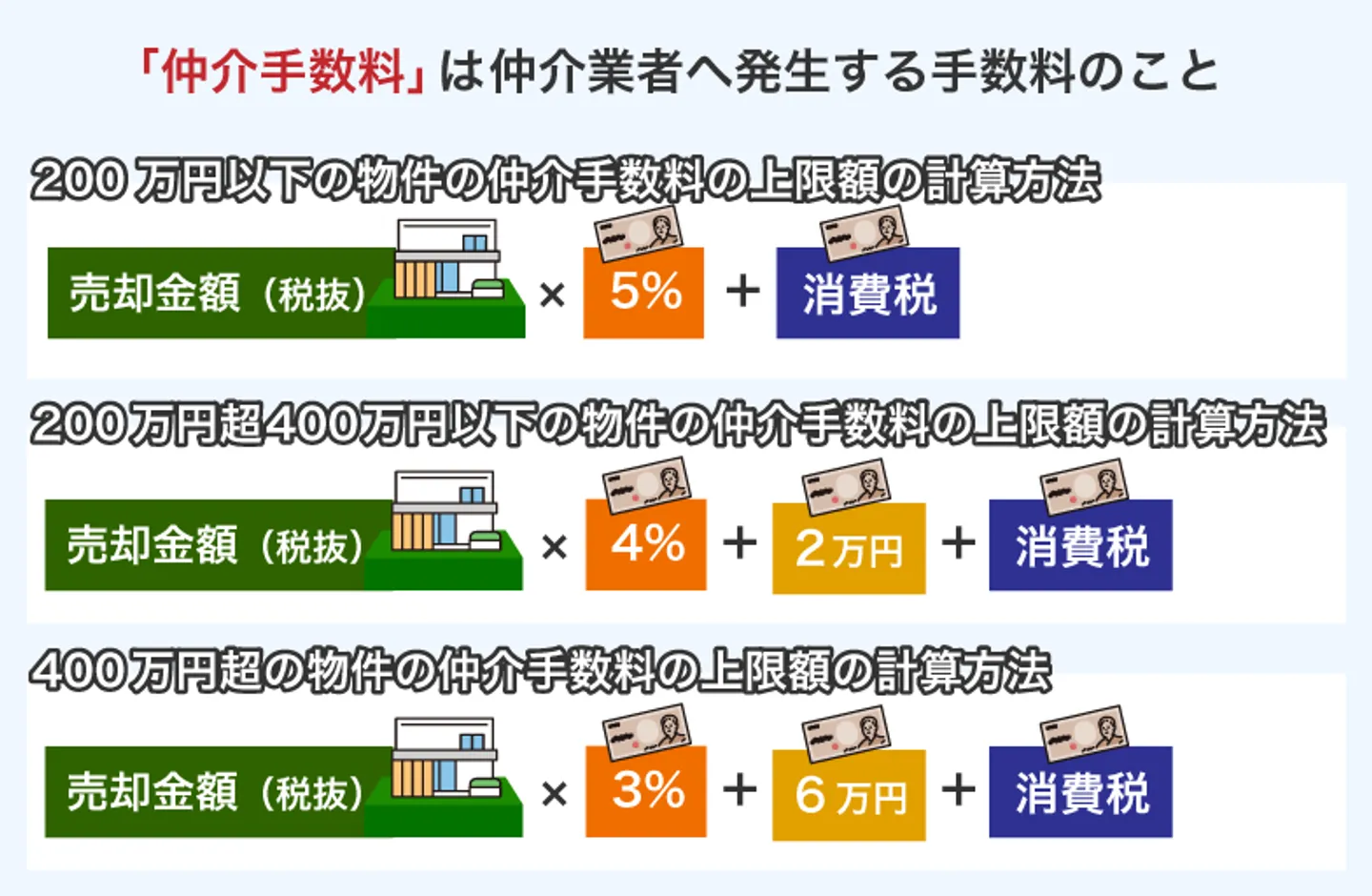

仲介手数料:売却金額の3~5%程度

不動産会社へ共有持分を直接売却するときには、仲介手数料が一切かかりません。たとえば、共有持分専門の買取業者などへの売却は仲介手数料は不要です。

一方で不動産仲介を利用する場合は、仲介業者への仲介手数料が発生します。仲介手数料は、宅建業法などを基に以下の上限が定められています。

| 売却金額 |

仲介手数料 |

| 200万円以下 |

売却金額×5%+消費税 |

| 200万円超400万円以下 |

売却金額×4%+2万円+消費税 |

| 400万円超 |

売却金額×3%+6万円+消費税 |

共有持分の売却に不動産仲介を利用するケースとしては、ほかの共有者への売却時に売買契約のサポートをしてもらうケースが挙げられるでしょう。

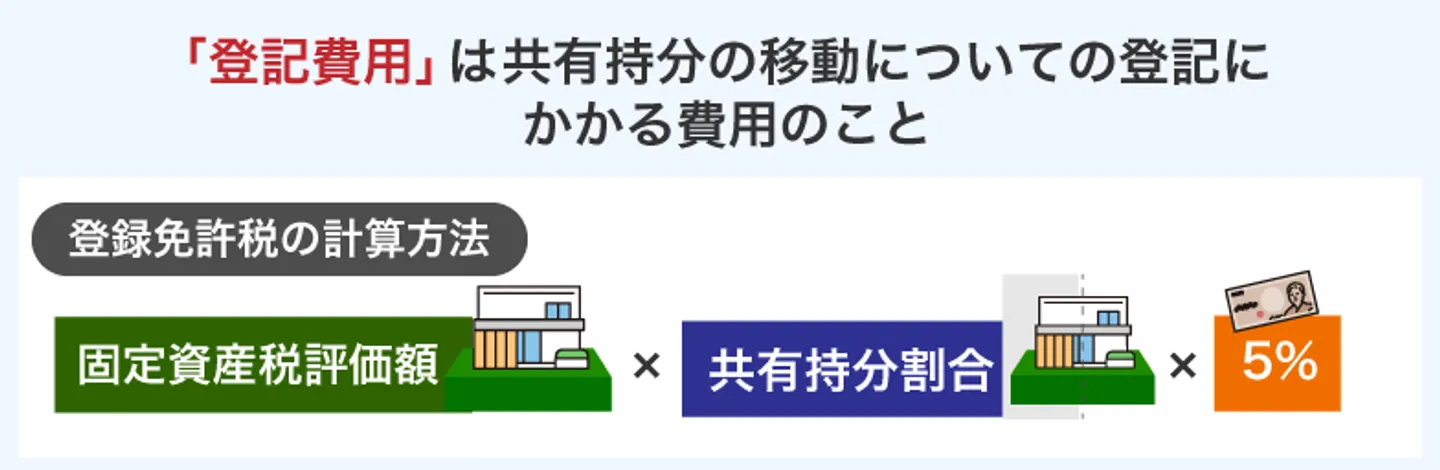

登記費用:数万円~数十万円

自分の共有持分を売却したときは、自分の共有持分の移動についての登記が必要です。売却時の所有権移転登記費用を売主・買主のどちらが負担すべきかは、厳密には決まっていません。原則として買主が負担するのが慣例ではあるものの、売主が負担するケースもあります。

登記は司法書士に依頼するのが一般的であるため、登記費用として以下の金額がかかると想定されます。

- 登録免許税:固定資産税評価額×共有持分割合×2%(軽減税率なら0.3%または1.5%)

- 司法書士報酬:5万円程度

売主側での登記対応が必要なときは、合計で数万円〜数十万円程度の支出を見込んでおきましょう。

連絡が取れず同意を得られない共有者がいるときの対処法

共有人の同意が得られれば、共有持分単独の売却ではなく共有不動産すべてを売却できます。しかし、共有者のうち1人でも不明者(連絡が取れない、所在がわからないなど)がいる場合、全員の同意が得られず全体の売却ができない事態に陥ります。しかし現在では、裁判所の手続きによって共有者不明の共有不動産でも売却がしやすくなりました。

以下では、連絡が取れず同意を得られない共有者がいるときの対処法を解説します。

改正民法の制度を利用する

2023年より施行されている改正民法では、共有者不明が原因で処分・活用が難しい共有不動産などに対応できる、新しい制度が設立されました。

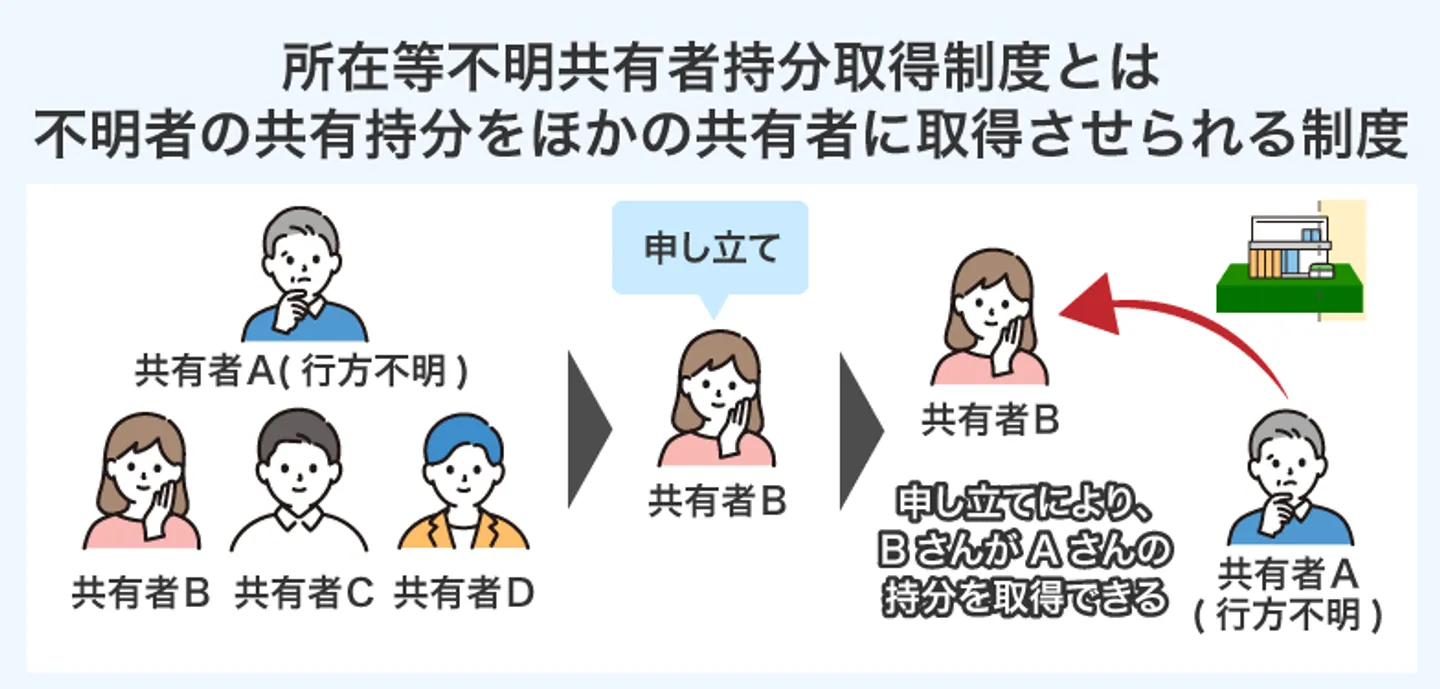

不明者の共有持分を取得できる「所在等不明共有者持分取得制度」と、不明者の共有持分を含めて第三者へ売却できるようになる「所在等不明共有者持分譲渡の権限付与制度」です。また、不明者以外の共有者全員の同意によって共有者を含めた変更行為ができる制度もあります。

いずれも手続き後に裁判所の判断が出ることが条件ではあるものの、共有者不明でも共有状態に対して柔軟に対応できるメリットがあります。

「所在等不明共有者持分取得制度」で不明者の持分を取得する

「所在等不明共有者持分取得制度」とは、不明状態の共有者がいるとき、その不明者の共有持分をほかの共有者に取得させられる制度です(民法262条の2)。たとえば共有者A、B、C、DのうちAが不明者である場合、Bの申し立てによってBがAの持分を取得できます。

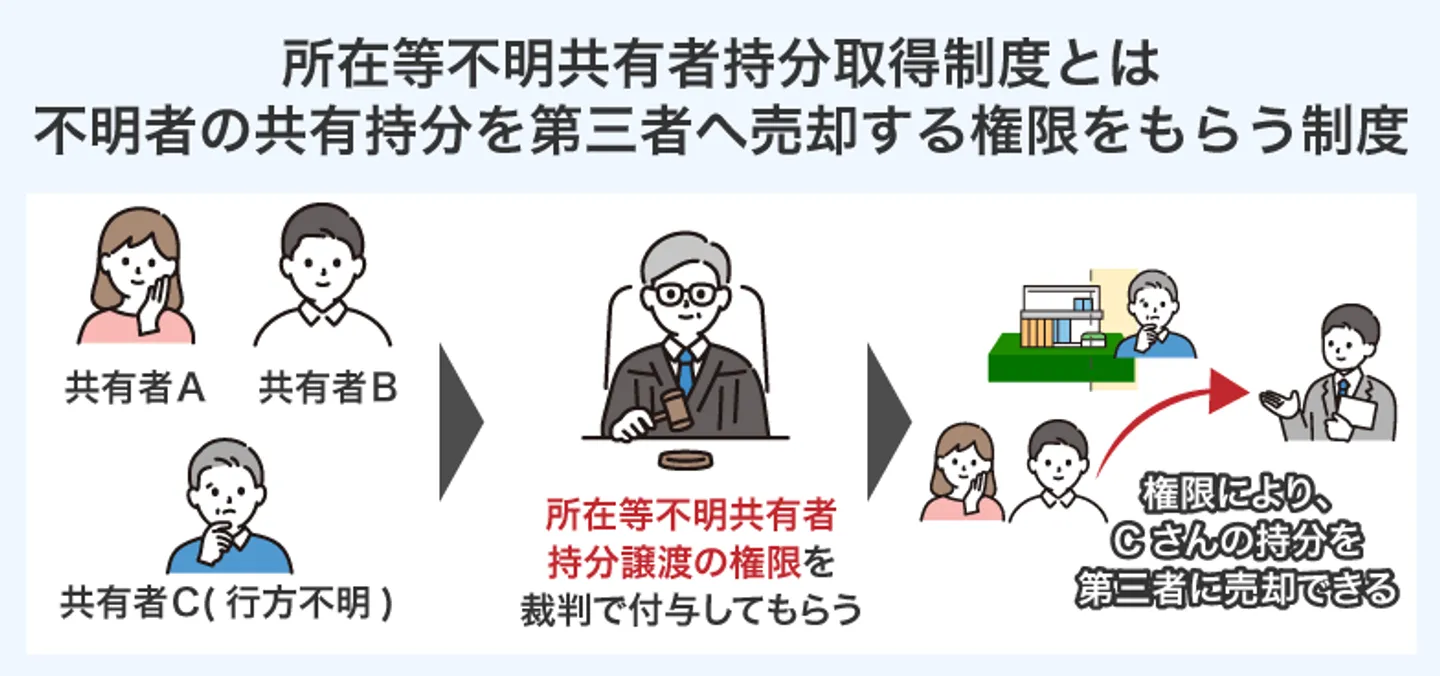

「所在等不明共有者持分譲渡の権限付与制度」で不明者の持分を第三者へ売却する

「所在等不明共有者持分譲渡の権限付与制度」とは、不明状態の共有者がいるとき、「その不明者の共有持分を含めて第三者に共有不動産すべてを譲渡すること」を条件に、不明者の共有持分を譲渡する権限を付与してもらう制度です(民法第262条の3)。

裁判所の決定があれば、共有者不明状態でも第三者に共有不動産を売却できるようになります。

不明者以外の同意によって変更行為をおこなう

不明者以外の共有者全員の同意があれば、共有不動産に変更行為をおこなえる制度も新設されました(民法第251条)。売却だけでなく、建て替えや増改築なども対象です。

また、不明者以外の共有者の共有持分の過半数の同意があれば、共同不動産に管理行為をおこなえる制度も定められています(民法第252条)。

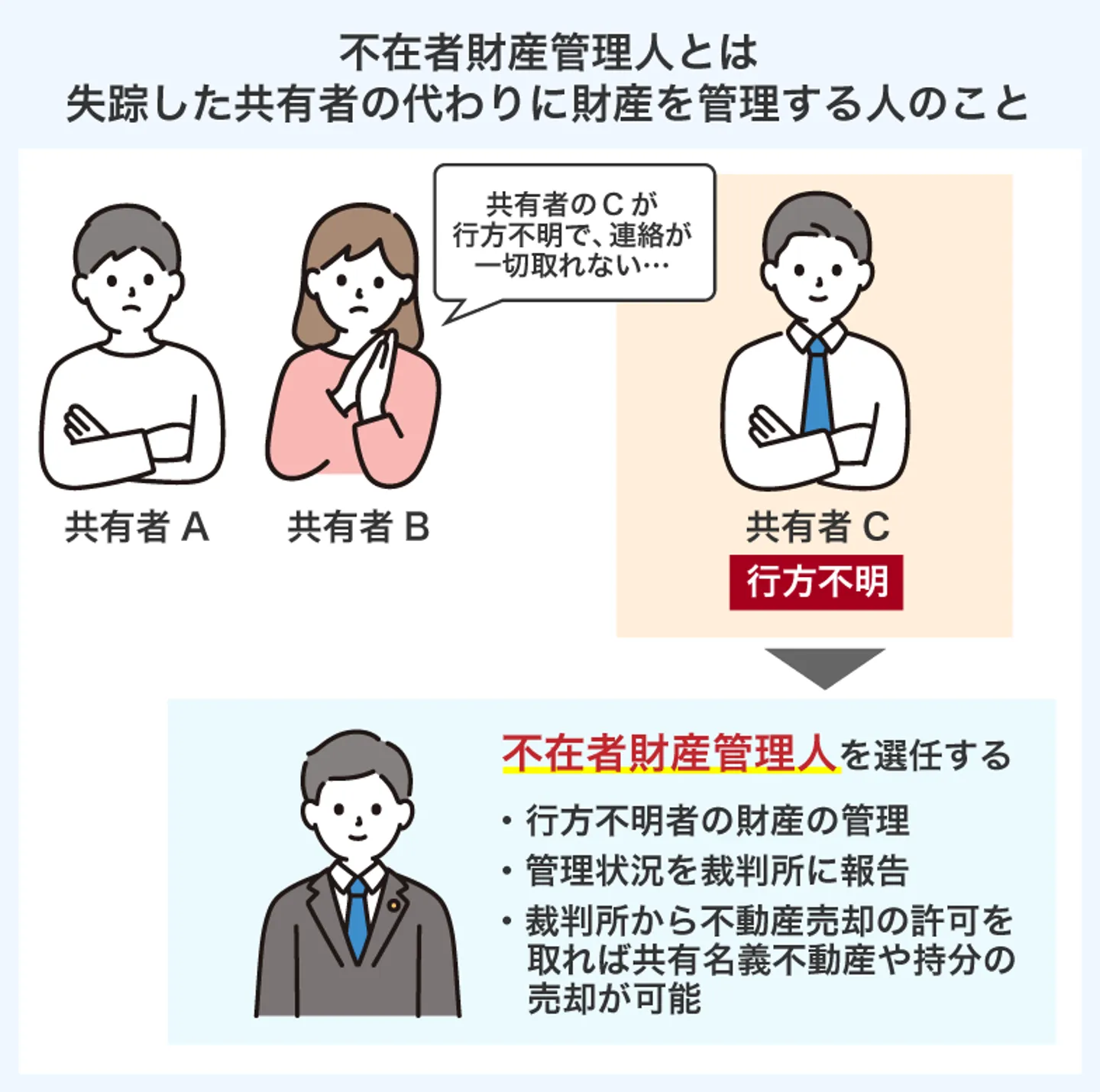

「不在者財産管理人制度」で不明者の代わりに管理人を立てる

「不在者財産管理人制度」とは、家庭裁判所に申し立てて不明者の代わりに不動産を管理する不在者財産管理人を選任するものです。不在者財産管理人が不明者の代わりになるため、不在者財産管理人の同意をもって不明者の同意とみなされます。

「失踪宣告」をして不明者を法律上死亡したとみなす

不明者が完全に失踪して生死がわからない状態が7年以上(自然災害や船舶の沈没などが原因のときは特別失踪扱いで1年以上)に該当する場合は、失踪宣告にて不明者を死亡としたとみなす方法で共有不動産を売却可能です。

失踪宣告を受けた不明者の共有持分は相続対象となり、不明者の相続人へ相続されます。その相続人の同意によって、不明者から同意を得たのと同じ扱いになります。

失踪宣言および不在者財産管理人制度の手続きについては、以下の記事をぜひご覧ください。

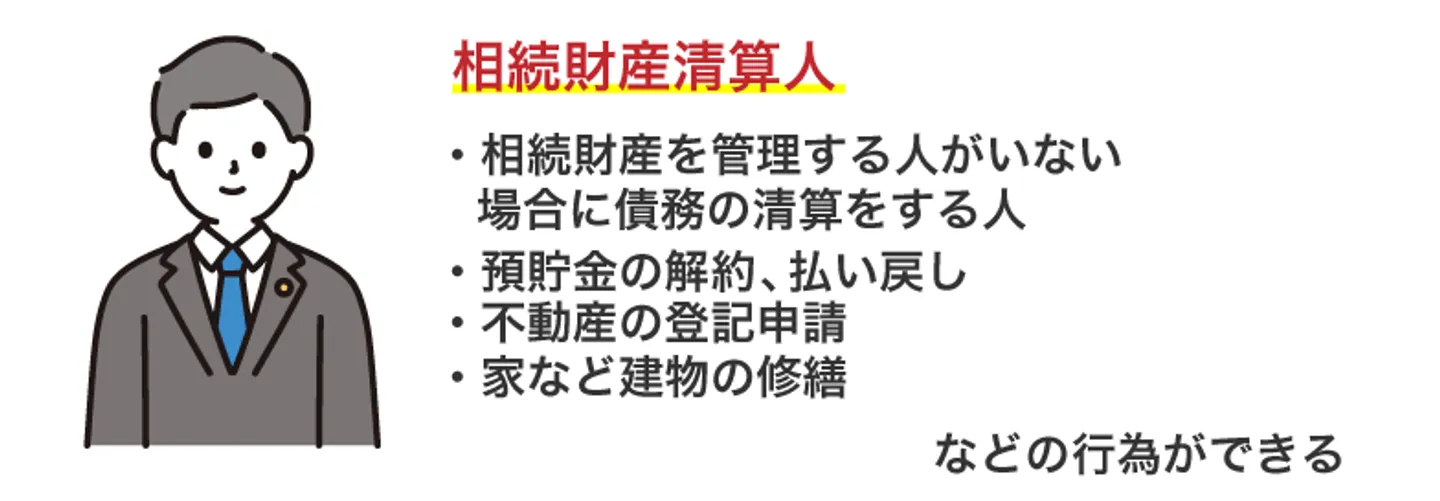

共有者が亡くなっているときは相続人との交渉や相続財産清算人を選任する

共有者が亡くなっていることが判明したときは、共有者の相続人が不明者の共有持分の所有者となっています。共有不動産全体の売却は、その相続人との交渉をおこない同意を得る必要があります。

もし共有者に相続人がいない場合におこなうべきなのは、死亡した共有者の相続財産を管理する「相続財産清算人」の選任です。相続財産清算人は、家庭裁判所に申し立てて選任します。相続財産清算人については、以下の記事にて詳細を解説しています。

共有持分を売却する以外に共有状態から抜け出す方法

共有持分を売却すれば、不動産を複数人で共有している状態を抜け出せます。そのため、共有状態から抜け出すために、共有持分の売却を考えている人もいることでしょう。

共有状態から抜け出す方法は、共有持分の売却以外にもあります。

- 共有物分割請求をすれば共有持分を売却せずに共有状態から抜け出せる

- 自分の共有持分を放棄する

- 自分の共有持分を他の共有者に贈与する

「共有持分を売却できそうにない」「売却せずに共有状態を解消したい」といった場合、共有持分の売却以外の方法を利用できないかを検討してみるとよいでしょう。

共有物分割請求をすれば共有持分を売却せずに共有状態から抜け出せる

共有物分割請求とは、共有している不動産の分割を共有者に請求する手続きのことです。民法第256条では、共有名義不動産の共有者であれば、誰でも請求を起こす権利があると定められています。

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる(中略)

引用元 e-Gov「民法」

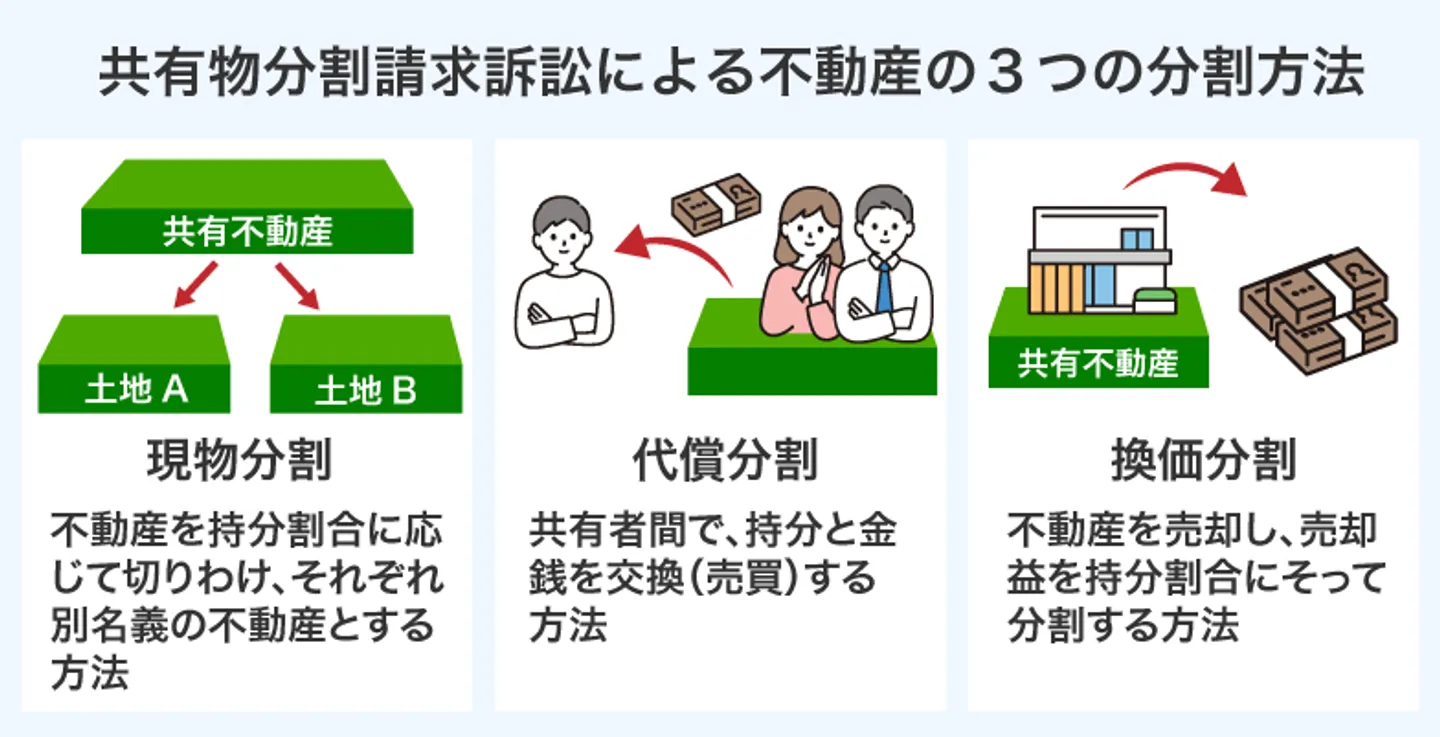

共有物分割請求をした場合、すべての共有者で共有不動産をどのように分割するかの話し合いを行います。共有物分割請求では、主に3つの方法で共有名義不動産の分割が検討されます。

|

現物分割

|

共有している不動産を物理的に分割する方法

|

|

代償分割

|

1人の共有者に共有持分を買い取ってもらい共有状態を解消する方法

|

|

換価分割

|

不動産を売却して持分割合に応じて現金を分割する方法

|

上記のうち、共有持分や不動産全体を手放さずに共有状態を解消できるのは現物分割のみです。そのため、共有持分を売却せずに共有状態を解消したい場合、現物分割で話がまとまるように共有物分割請求することを検討しておくとよいでしょう。

現物分割なら共有名義の土地を物理的に分割できる

現物分割とは、共有している不動産を物理的に分割する方法のことです。

たとえば、600m2の土地を夫と妻で共有しており、持分割合は夫が2/3、妻が1/3のケースを想定します。現物分割では持分割合に応じて不動産が分割されるため、このケースでは夫が400m2、妻が200m2と土地が分割されます。

現物分割によって分割された不動産は、各共有者がそれぞれ単独で所有することになります。そのため、分割後は共有状態が解消され、各所有者は自由に不動産を活用できます。

不動産全体を処分せずに共有状態を解消できるため、「共有持分や不動産全体を手放さずに共有状態を解消したい」という場合に向いている方法です。

代償分割なら自分またはほかの共有者1人の単独所有になる

代償分割とは、自分またはほかの共有者が共有持分を買い取り、共有者を減らしたり単独所有の不動産にしたりする方法です。自分の共有持分をほかの共有者に買い取ってもらえれば、共有持分を手放せるうえに金銭を受け取れます。

また、自分がほかの共有者全員の共有持分を買い取り、自分の単独所有の不動産にする方法もあります。単独所有にすれば、共有持分を手放さなくても共有状態の解消が可能です。また、自由に売却、建て替え、増改築、長期の賃貸借といった変更行為を、不動産全体に対して自由にできます。

換価分割なら全員が所有権を手放して現金を得られる

換価分割とは、自分を含めた共有者全員が所有権を手放し、共有不動産を1つの不動産として売却する方法です。換価分割なら通常の不動産とほぼ同じ相場で売却できるため、単独売却よりも高額の現金が手に入る可能性があります。また、共有者全員が不動産の所有権を手放すことから、当該不動産にまつわる将来的なトラブルも回避できるメリットがあります。

共有持分を放棄して移転登記に協力してもらう

共有持分は、自分の意思で放棄することも可能です。そのため、共有持分を放棄して共有状態から抜け出すのも一つの方法です。

共有持分の放棄の際には、「持分を放棄します」と意思表示するだけで成立します。そのため、ほかの共有者からの同意なしで共有状態から抜け出せるのがメリットです。

なお、民法の第255条で定められているように、放棄された共有持分は「帰属」という形でほかの共有者のものとなります。

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

引用元 e-Gov「民法」

ただし、放棄自体は自分の意思で成立しても、持分放棄に伴う名義変更には、他共有者の協力が必要となります。ほかの共有者から協力を得られなければ、登記引取請求訴訟を起こす必要があり、費用と手間がさらにかかってしまいます。

贈与に同意してくれる共有者がいれば自分の共有持分を贈与する

無償で共有持分を譲りたい相手がいれば、共有持分を贈与することで共有状態から抜け出せます。

「無償で共有持分を譲る」という意味では持分放棄と同じ結果にはなりますが、持分放棄は共有者にしか譲ることができない一方、持分贈与なら誰でも好きな人に譲れます。家族や友人、親戚など、共有持分を特定の人に譲りたい場合は、持分贈与をするとよいでしょう。

ただし、贈与は契約行為になるため、相手との合意が必要となります。持分放棄のように自分の意思だけで贈与することはできないので注意しましょう。

まとめ

共有持分は自身に所有権がある部分です。民法では自身の所有物であれば自由に処分できると定められているため、共有持分は同意なしでも売却できます。

仲介による第三者や他の共有者に売却するのも手ですが、基本的には共有持分であれば専門の買取業者に売却するのがおすすめです。

権利関係が複雑である共有持分は売却が難しいのが一般的ですが、「売却が難しい共有持分でも買取に期待できる」「基本的には数日〜1か月程度で売却できる」といったメリットが買取業者にはあります。

所有を続けることにはリスクもあるため、活用の予定がないのであれば、共有持分は専門業者に売却するのがよいでしょう。

なお、「共有物分割請求をする」「共有持分を放棄する」などの方法でも、共有名義状態は解消できます。共有持分を売らずに共有状態だけ解消したい場合には、これらの方法を利用するのもよいでしょう。

弊社「株式会社クランピーリアルエステート」は、全国の弁護士・司法書士・税理士1,500以上の提携する法律に強い買取専門業者です。権利関係が複雑な共有持分や相続不動産まで、訳あり物件を適切な査定と法手続きで高額買取いたします。無料相談・無料査定にも対応していますので、共有持分の売却や共有者についてのお悩みがありましたら、ぜひ以下の窓口よりお問い合わせください。

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-