共有名義でも不動産売却でかかる税金の種類は変わらない

共有名義で不動産を売却した場合でも、不動産売却にかかる税金の種類自体は、単独名義と変わりません。譲渡所得税・住民税、印紙税、登録免許税など、売却時に課される税金は基本的に共通です。

一方で、共有名義の場合は、税金の計算や申告の「考え方」が異なります。

単独名義では、1人が売却益全体について申告・納税します。これに対し、共有名義では、不動産全体の売却益を持分割合に応じて分割し、共有者それぞれが自分の分を個別に申告・納税するのが原則です。

共有名義不動産を売却したときにかかる税金の種類

共有名義の不動産を売却すると、譲渡所得税を中心に、複数の税金が発生します。税金の種類自体は単独名義と同じですが、共有名義では「誰に・いくらかかるのか」という点が重要になります。

主な税金の種類と概要は次のとおりです。

| 税金の種類 |

課税の対象・概要 |

| 譲渡所得税・復興特別所得税・住民税 |

不動産の売却益(譲渡所得)に課税される税金。利益を得た共有者それぞれが持分に応じて確定申告を行う。 |

| 登録免許税 |

抵当権の抹消や所有権移転・相続登記など、登記手続きの際に課される国税 |

| 印紙税 |

売買契約書など、課税文書を作成した際に課される国税。売買価格によって金額が決まる。 |

| 消費税 |

業務用建物などの一部取引を除き、個人の住宅や土地の売却は課税対象外。 |

それぞれ詳しく解説します。

共有名義不動産の売却益に応じた譲渡所得税・復興特別所得税・住民税

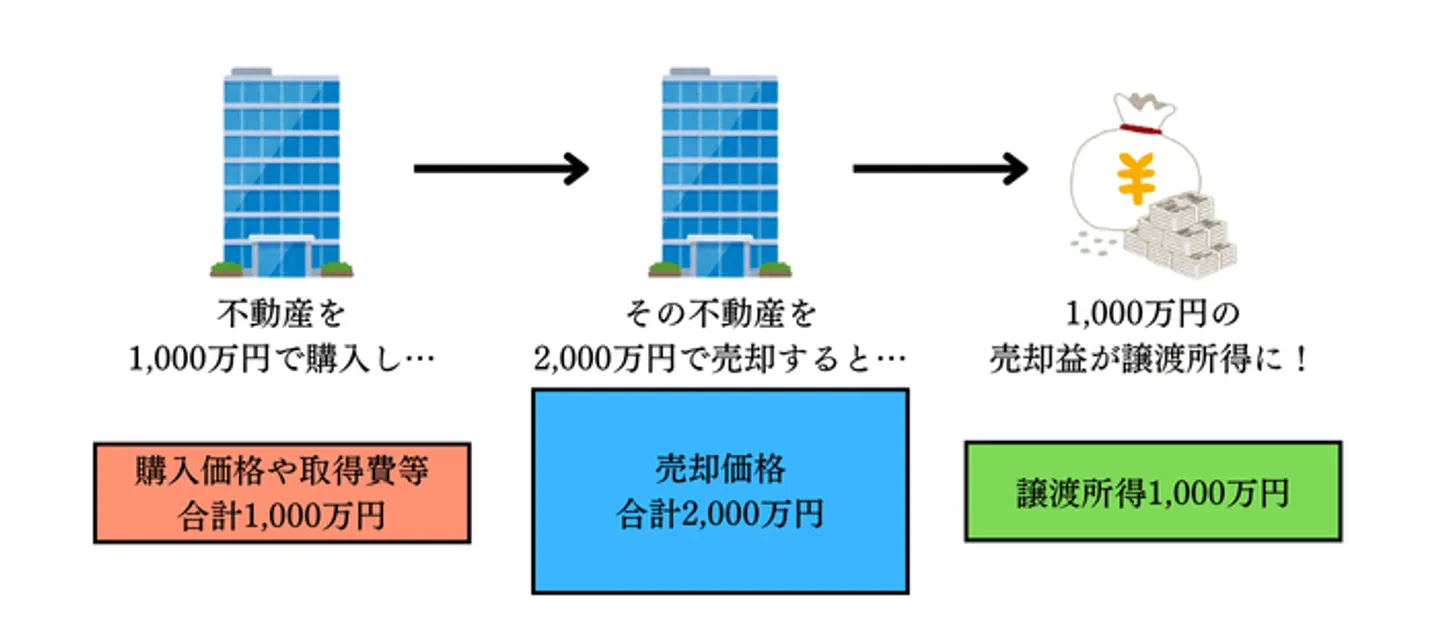

共有名義不動産を売却して譲渡所得が生じた場合、譲渡所得税・復興特別所得税・住民税が課されます。譲渡所得とは、土地や建物などの資産を売却したときに得られる利益(売却益)です。

譲渡所得は次のように計算します。

売却価格 −(購入代金などの取得費+仲介手数料などの譲渡費用+特別控除)

共有名義の場合は、この譲渡所得を持分割合に応じて分け、共有者それぞれが自分の持分に応じた税額を負担します。

建物・土地を売却するときに生じる譲渡所得税は「分離課税」として扱われます。分離課税とは、給与や事業収入などで得た所得とは別計算で所得・納税額を出す方式です。税率は、不動産を売却した年の1月1日時点での所有期間が5年を超えるかどうかによって異なります。

所有期間によって適用される税率は次のとおりです。

| 所得の区分 |

所有期間 |

税率 |

| 長期譲渡所得 |

5年超 |

所得税:15.315%(うち復興特別所得税含む)

住民税:5%

合計:20.315%

|

| 短期譲渡所得 |

5年以下 |

所得税:30.63%(うち復興特別所得税含む)

住民税:9%

合計:39.63%

|

参考:国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」

参考:国税庁「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」

復興特別所得税は、2037年分まで所得税額に2.1%を上乗せして課税されるもので、住民税は原則として翌年度に課税されます。

詳しい計算ステップや、3,000万円特別控除などの適用可否は「共有名義不動産を売却したときにかかる譲渡所得税の計算方法」で解説します。

抵当権が設定されているときは登録免許税

共有名義不動産に抵当権(ローンを担保とする債権者の権利)が設定されている場合、抵当権が残ったままでは原則として売却・引渡しができません。そのため、売却時には決済までに抵当権抹消登記を行うのが一般的です。

このとき、登記手続きに伴って「登録免許税」が発生します。登録免許税とは、不動産の登記や会社設立などの際に課される国税です。

抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1件(1登記記録)につき1,000円です。土地と建物の両方に設定されている場合は、それぞれ1,000円ずつ、合計2,000円がかかります。実際の登記申請は司法書士に依頼するケースが多く、別途1万〜2万円程度の報酬が発生します。

抵当権抹消登記は、法的には共有者のうち1人が単独で申請できます(債権者との共同申請は必要)。

ただし実務上は、トラブル防止の観点から、司法書士や金融機関により共有者全員の意思確認を求められることが一般的です。

このほか、売却に際して所有権移転登記(名義変更)や相続登記が必要になるケースもあります。

所有権移転登記および相続登記の登録免許税は次のとおりです。

| 登記内容 |

登録免許税の金額 |

| 売買時の所有権移転登記(土地) |

固定資産税評価額×2%(2026年3月31日までは1.5%) |

| 相続時の所有権移転登記(土地) |

固定資産税評価額×0.4% |

| 売買時の所有権移転登記(建物) |

固定資産税評価額×2%(住宅用家屋は2027年3月31日までは0.3%) |

| 相続時の所有権移転登記(土地・建物) |

固定資産税評価額×0.4% |

参考:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

登録免許税は登記の種類によって税率や負担者が異なります。誰がどの税金を負担するかは「共有名義不動産を売却したときの税金は誰が払う?」で解説します。

売却金額に応じた印紙税

不動産の売買契約書を作成するときは、印紙税が発生します。印紙税とは、課税文書(正式な契約書)を作成した際に課される国税で、売買金額に応じて税額が決まります。電子契約で締結した場合は、印紙税の課税対象外です。

売買契約書は通常、売主・買主がそれぞれ1通ずつ作成し、各自が保管する契約書に印紙を貼付します。共有名義不動産の場合は、契約書の作成数や印紙の貼付方法について、共有者間で事前に確認しておくとトラブルを防ぎやすくなります。

なお、印紙税は、売買契約書に収入印紙を貼付し、消印を押すことで納付します。

| 売却価格 |

印紙税額 |

| 1万円未満 |

非課税 |

| 1万円以上10万円以下 |

200円 |

| 10万円超50万円以下 |

400円 |

| 50万円超100万円以下 |

1,000円 |

| 100万円超500万円以下 |

2,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 |

1万円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 |

2万円 |

| 5,000万円超1億円以下 |

6万円 |

| 1億円超5億円以下 |

10万円 |

| 5億円超10億円以下 |

20万円 |

| 10億円超50億円以下 |

40万円 |

| 50億円超 |

60万円 |

| 契約金額の記載がない |

200円 |

※不動産の売買契約書については、令和8年(2026年)3月31日まで印紙税の軽減措置が適用されています。詳細は国税庁の案内ページをご確認ください。

参考:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)」

【番外】消費税について

一般的な商取引では、買主は売主に対して消費税を支払います。ただし、個人が住宅や別荘などの非業務用不動産を売却する場合は、消費税の課税対象外です。そのため、売主側も消費税の確定申告や納税は必要ありません。

また、業務用建物の売却については、売主が課税事業者か免税事業者かによって、消費税の取扱いが異なります。免税事業者であれば原則として消費税は課されませんが、課税事業者に該当する場合や、事業として行う取引に該当する場合には、消費税の申告・納税が必要になるケースがあります。

なお、土地や借地権(他人の土地のうえに建物を建てて活用できる権利)の売却は、いずれも消費税の課税対象外です。土地や借地権は建物の減価償却のような「消費される」性質を持たないため、消費税が課されません。

免税事業者以外の個人事業主・法人が業務用建物を売却した場合は、売却代金に含まれる消費税について申告・納税が必要です。

共有名義不動産を売却したときにかかる譲渡所得税の計算方法

共有名義の不動産を売却して譲渡所得(売却益)が生じた場合は、譲渡所得に対して所得税(復興特別所得税含む)と住民税が課されます。これらは譲渡所得をもとに計算され、共有名義の場合は持分割合に応じて共有者ごとに算出・申告が必要です。

譲渡所得税の計算方法は以下のとおりです。

- 共有名義不動産の売却によって得られた利益(譲渡所得)を確認する

- 譲渡所得を持分割合に応じて按分する

- 利用できる控除や特例を確認する

- ここまで求めた譲渡所得に税率をかけて譲渡所得税を計算する

ここでは、共有名義不動産の売却における譲渡所得税の計算方法をシミュレーションを交えながら解説します。

1.共有名義不動産の売却によって得られた利益(譲渡所得)を確認する

まず、共有名義不動産の売却によって得られた利益(譲渡所得)を確認します。

譲渡所得の計算式は次のとおりです。

譲渡所得=共有名義不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

各項目の概要は以下のとおりです。

| 項目 |

内容 |

| 取得費 |

購入代金・仲介手数料・登記費用など、不動産を取得した際にかかった費用。取得費が不明な場合は、収入金額(売却代金)の5%を概算取得費として計算できる。

※概算取得費は、実際の取得費が分からない場合に限り使用でき、実額が分かる場合は実額を用いるのが原則。

|

| 譲渡費用 |

仲介手数料・測量費・立退料・解体費など、売却のために直接かかった費用。

ただし、固定資産税や印紙税など売却と直接関係のない支出は含めない。

|

| 特別控除 |

一定の条件を満たす場合に差し引ける控除。マイホームの売却(最大3,000万円)や公共事業のための売却(最大5,000万円)などが該当する。

|

それでは、実際に譲渡所得を計算してみましょう。

【条件】

売却価格:5,000万円

取得費:700万円

譲渡費用:100万円

譲渡所得は次のとおりです。

5,000万円 −(700万円+100万円)= 4,200万円

この場合、4,200万円が課税対象となる譲渡所得です。共有名義の場合は、この金額を持分割合に応じて分配し、共有者ごとに譲渡所得税を計算・申告します。なお、特別控除の適用可否は、共有者ごとに要件を満たしているかどうかで判断されます。

2.譲渡所得を持分割合に応じて按分する

前のステップで求めた譲渡所得は、共有者の持分割合に応じて分け合います。このように、譲渡所得を割合に応じて分割することを「按分(あんぶん)」といいます。

【条件】

売却価格:5,000万円

取得費:700万円

譲渡費用:100万円

譲渡所得:5,000万円 −(700万円+100万円)= 4,200万円

たとえば、共有者が4人でそれぞれの持分が1/4ずつの場合、それぞれの譲渡所得は以下のとおりです。

4,200万円 ÷ 4 = 1,050万円(1人あたり)

また、共有者が4人で、そのうち1人(A)の持分が1/2、残り3人(B・C・D)が1/6ずつの場合は次のようになります。

・A:4,200万円 × 1/2 = 2,100万円

・B・C・D:4,200万円 × 1/6= 700万円

なお、取得費や譲渡費用も同様に持分割合に応じて按分し、それぞれの共有者が個別に譲渡所得を計算します。按分の基準となる持分割合は、原則として登記簿上の持分割合です。

算出した金額をもとに、各共有者が必要に応じて特例や控除を適用します(詳細は次項で解説します)。

3.利用できる控除や特例を確認する

共有名義の不動産を売却した場合でも、条件を満たせば税負担を軽減できる控除や特例を利用できます。とくにマイホームの売却や相続した空き家の処分では、数百万円〜数千万円単位で税額が変わるケースも少なくありません。

ただし、共有名義の場合は特例の適用可否や控除額は、原則として「共有者ごと」に判断されます。同じ不動産を売却しても、共有者の状況によって使える制度や控除額が異なる場合があります。

主な制度と、共有名義での注意点を以下にまとめました。

| 特例・控除の名称 |

内容・共有名義での注意点 |

| マイホーム(居住用)を売ったときの3,000万円特別控除 |

居住していたマイホームを売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除可能。

共有名義でも、要件を満たす共有者ごとに最大3,000万円ずつ適用可能。

|

| 被相続人の居住用財産(空き家)売却時の特別控除 |

相続した空き家を一定の条件のもとで売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除可能。

共有名義の場合でも控除枠は1物件につき1つで、共有者ごとに増加しない。

※令和6年1月1日以後の譲渡で、相続人が3人以上の場合は、相続人全体で上限2,000万円。

|

| 所有期間10年超のマイホーム売却時の軽減税率 |

所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に所得税10%・住民税4%の軽減税率を適用。

共有名義でも、要件を満たす共有者ごとに適用でき、3,000万円特別控除との併用も可能。

|

| マイホーム売却で損失が出た場合の損益通算・繰越控除 |

売却損が生じ、住宅ローンが残っている場合、給与所得などとの損益通算が可能。

共有名義でも、共有者ごとに要件を満たせば適用可能(住宅ローン控除との併用は不可)。

|

| 平成21・22年取得土地の1,000万円特別控除 |

2009〜2010年に取得した土地等を売却した場合、譲渡所得から最大1,000万円を控除可能。

共有名義の場合は、持分割合に応じて按分して適用可能

|

次からは、代表的な特例ごとに内容や適用条件、共有名義での注意点を解説します。

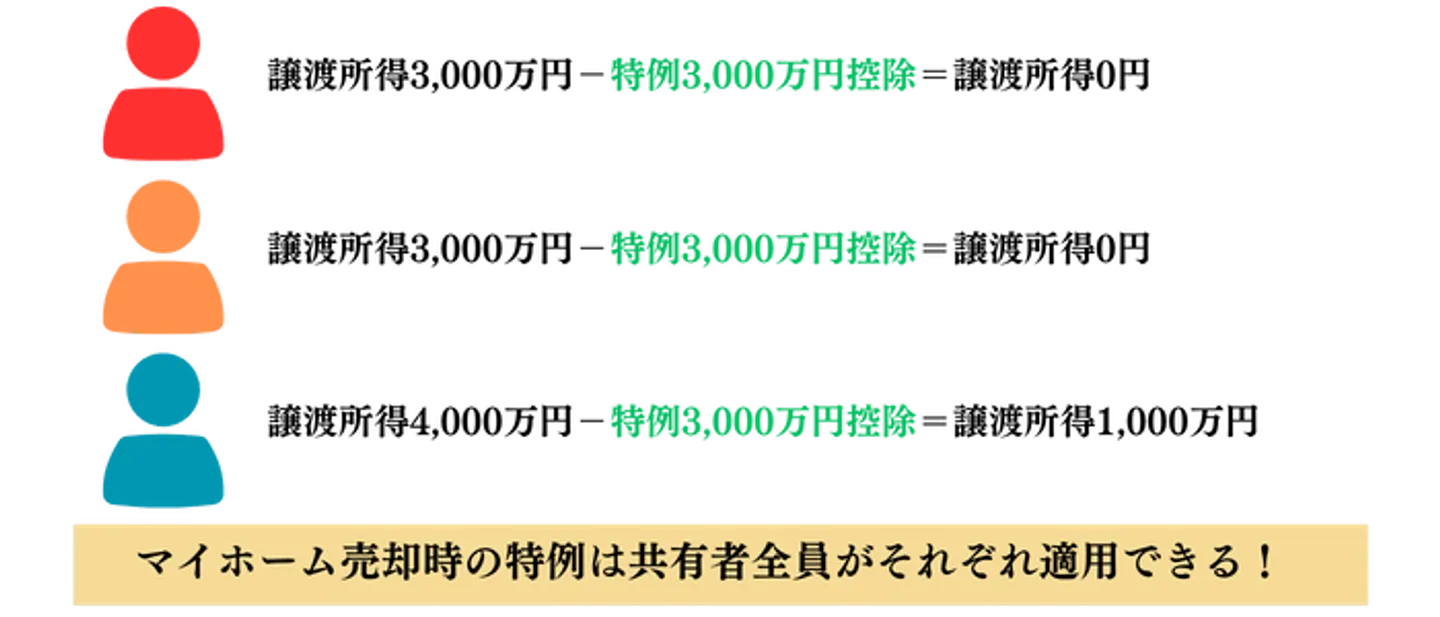

マイホーム(居住用財産)売却時の3,000万円特別控除

共有名義の不動産を売却する際に最も活用しやすいのが「マイホーム(居住用財産)売却時の3,000万円特別控除」です。

マイホーム(居住用財産)売却時の3,000万円特別控除とは、マイホームおよびマイホームと一緒に売った土地・借地権から生じた譲渡所得から、最高3,000万円まで控除できる特例です。

特例の適用可否は、共有者が実際にその不動産に居住していたかどうかや、登記内容などをもとに税務署が判断します。

本特例を適用すれば、譲渡所得が3,000万円以下なら譲渡所得税がかかりません。また、共有名義のマイホームであっても、実際に居住し、要件を満たす共有者それぞれが個別に適用を受けられます。

【計算式】

課税対象となる譲渡所得(各共有者)=(譲渡所得額 × 持分割合)- 3,000万円

先ほど計算した「譲渡所得4,200万円」をもとに、各共有者の課税額をシミュレーションしてみましょう。

【条件】

・共有者:4人(持分割合は全員1/4ずつ)

・按分前の譲渡所得:4,200万円

この場合、1人あたりの譲渡所得は以下のように計算されます。

・4,200万円 ÷ 4 = 1,050万円

・1,050万円 − 3,000万円 = △1,950万円

このように、3,000万円の特別控除を差し引いた結果、譲渡所得がマイナスとなれば税額は生じません。

なお、マイホームの共有持分単独で売却するときにも、本特例を適用できます。ただしマイホームが建っている土地であっても、土地だけが共有されている共有者がその土地を売却する場合は対象外です。あくまで、マイホームの所有権を持つ共有者のみが特例を適用できます。

さらに「本特例を受けるためだけに購入した不動産」「ほかの新築が完成するまでの仮住まいとして利用した住居」なども、3,000万円の特別控除の対象外です。

本特例を受けるには確定申告が必要です。条件を満たしている場合は、忘れずに申告手続きを行いましょう。

参考:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」

参考:国税庁「No.3308 共有のマイホームを売ったとき」

被相続人の居住用財産(空き家)売却時の特別控除の特例

被相続人の居住用財産(空き家)売却時の特別控除は、被相続人(亡くなった方)が生前に住んでいた家を相続し、一定の条件を満たして売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」で、2016年度の税制改正により創設されました。

控除額は最大3,000万円で、昭和56年5月31日以前に建築された戸建住宅(区分所有建物を除く)が対象です。

相続開始直前まで被相続人が1人で居住しており、相続後は売却までの間に居住や賃貸、事業の用に供されていない住宅に限られます。なお、共有名義で相続した場合でも、本特例の控除額は1物件につき1つで、共有者ごとに増えることはありません。

主な適用要件は以下のとおりです。

- 相続した家屋またはその敷地を、相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること

- 耐震改修を行い新耐震基準に適合しているか、取り壊して更地で譲渡すること

- 売却額が1億円以下であること

- 親族や同居人など特別な関係のある人への売却でないこと

具体例をみてみましょう。

【具体例】

昭和48年築の戸建てに1人で住んでいた父が他界し、相続した長女が1年以内に2,500万円で売却したケースです。

売却前に耐震改修を行っていたため、譲渡所得から最大3,000万円の特別控除を適用できました。

なお、この特例は「居住用財産の3,000万円特別控除」や「取得費加算の特例」とは併用できません。また、2027年(令和9年)12月31日までに譲渡したものが対象です。令和6年1月1日以後の譲渡で、相続人が3人以上の場合は控除上限が2,000万円となります。

参考:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

所有期間10年超のマイホーム(居住用財産)売却時の軽減税率の特例

マイホーム(居住用財産)を10年以上所有している場合、要件を満たせば通常よりも低い税率で課税される「軽減税率の特例」を利用できる可能性があります。売却した不動産が居住用であり、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていれば適用対象です。一方、居住をやめた後に売る場合は、転居後3年を経過する日の属する年の12月31日までといった期限要件があります。

本特例が適用されると、譲渡所得に対する税率は以下のとおり軽減されます。

| 課税長期譲渡所得金額 |

所得税(復興特別所得税込) |

住民税率 |

合計税率 |

| 6,000万円以下の部分 |

10.21% |

4% |

14.21% |

| 6,000万円超の部分 |

15.315% |

5% |

20.315% |

※所得税率には、復興特別所得税(所得税額×2.1%)を含みます。

※軽減税率が適用されるのは、3,000万円特別控除などを差し引いた後の「課税長期譲渡所得金額」です。

具体例をみてみましょう。

【具体例】

15年前に購入したマイホームを1億2,000 万円で売却し、取得費や譲渡費用を差し引いた後の譲渡所得が1億円だった場合です。

計算は次のようになります。

・6,000万円 × 14.21% = 852万6,000円

・残り4,000万円 × 20.315% = 812万6,000円

・合計税額:1,665万2,000円

このように、通常の長期譲渡(所得税・復興特別所得税・住民税の合計で約20.315%)に比べ、6,000万円以下の部分は14.21%と約6%軽減されるため、節税効果が大きくなります。また、共有名義のマイホームでも、要件を満たす共有者ごとに本特例を適用できます。

所有期間10年超のマイホーム(居住用財産)売却時の軽減税率の特例は「マイホームの3,000万円特別控除」と併用可能です。

ただし「特定のマイホーム買換え特例」や「譲渡損失の繰越控除」とは併用できません。複数の制度を比較したうえで、最も有利な特例を選択することが重要です。

参考:国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」

特定のマイホーム(居住用財産)の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

住宅ローン残高を下回る価格でマイホームを売却し損失が出た場合、一定の要件を満たせば、その損失を給与所得や事業所得など他の所得から差し引ける「損益通算」ができます。これを「特定のマイホーム(居住用財産)の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」といいます。本特例は、2025年(令和7年)12月31日までに譲渡した場合が対象です。

損益通算とは、ある所得で生じた損失を、他の所得から差し引いて税負担を軽減できる制度。

この特例は、マイホームの買い替えの有無によって、次の2つに分かれます。

| 特例の名称 |

適用されるケース |

繰越可能な年数 |

| 譲渡損失の損益通算の特例 |

マイホームを売却し、買い替えをしていない場合 |

最大3年 |

| 譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例 |

マイホーム売却後に一定の要件を満たす新居を購入した場合 |

最大4年 |

控除できる損失の上限は、譲渡損失のうち、売却時点の住宅ローン残高から売却価格を差し引いた金額を限度とします。

なお、共有名義不動産の場合でも、本特例は共有者ごとに適用可否や控除額を判定し、各自の持分に対応する譲渡損失について損益通算・繰越控除を行います。

主な要件は以下のとおりです。

- 譲渡した不動産が居住用財産であること

- 売却時点で住宅ローン残高があり、返済期間が10年以上であること

- 譲渡先が親族などの特別関係者でないこと

- 過去2年以内に「3,000万円特別控除」「軽減税率の特例」「買換え特例」を利用していないこと

具体例をみてみましょう。

【具体例】

5,000万円で購入したマイホームを3,000万円で売却し、2,000万円の譲渡損失が出た場合。

売却時点の住宅ローン残高が3,000万円だったため、損益通算できる損失の上限は「住宅ローン残高 − 売却価格」に基づき、1,000万円。

当年の給与所得が400万円だった場合、400万円を損益通算で差し引き、所得をゼロにできます。

残り600万円は、翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の給与所得などから順次控除できます。

なお、本特例は住宅ローン控除との併用はできません。また、適用を受けるには確定申告が必要となります。

参考:国税庁「No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき」

参考:国税庁「No.2250 損益通算

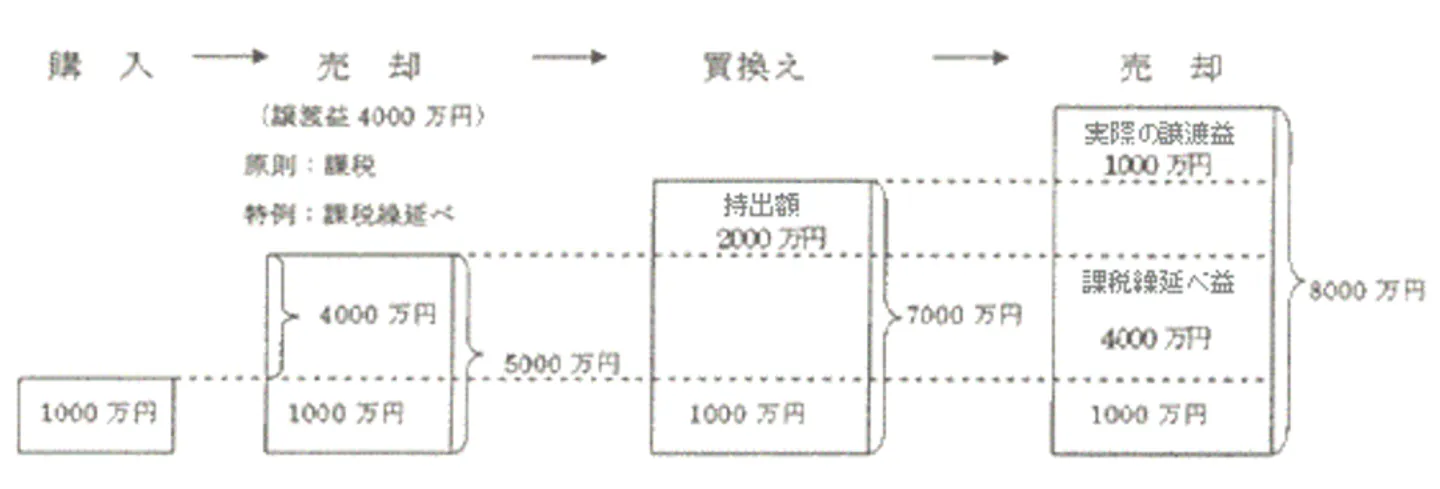

特定のマイホームを買い換えたときの特例

特定のマイホームを2025年12月31日までに売却し、代わりに新しいマイホームへ買い換えた場合、一定の要件を満たせば、売却益にかかる譲渡所得税等を将来に繰り延べられる特例があります。

主な要件は以下のとおりです。

- 売却した住宅が居住用財産であること

- 譲渡した年の1月1日時点で、所有期間・居住期間ともに10年を超えていること

- 売却代金が1億円以下であること

- 売却した年の前年から翌年までの間に、新たなマイホームを取得し、自己の居住用として使用すること

- 売却先が親族などの特別関係者でないこと

本特例は「税金が免除される制度」ではなく、売却益相当額を買い換えた新居の取得費から差し引くことで、課税を将来に先送りする仕組みです(取得費の繰下げ)。

そのため、新居を将来売却する際には、今回繰り延べた売却益を含めて譲渡所得を計算することになり、結果として課税額が大きくなる可能性があります。

特例の適用イメージは以下のとおりです。

【イメージ】

1,000万円で購入した旧宅を5,000万円で売却し、7,000万円の新居に買い換えた場合、

通常であれば譲渡益4,000万円が課税対象となります。

本特例を利用すると、売却年分ではこの譲渡益に課税されず、新居を将来売却する際に、繰り延べた譲渡益を含めて課税関係を精算します。※説明を簡潔にするため、減価償却等は考慮していません。

なお「マイホームの3,000万円特別控除」「所有期間10年超の軽減税率の特例」「譲渡損失の損益通算・繰越控除」とは併用できません。

また、共有名義の場合でも、本特例は共有者ごとに居住状況や所有期間などの要件を満たしているかで適用可否が判断されます。

参考:国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」

平成21・平成22年に取得した国内の土地を譲渡したときの1,000万円の特別控除の特例

平成21年(2009年)または平成22年(2010年)に取得した国内の土地または借地権を、令和7年(2025年)12月31日までに譲渡した場合、一定の要件を満たせば、その譲渡所得から最大1,000万円を控除できる特例です。

対象となる土地は、居住用・事業用・貸付用を問わず適用できますが、建物部分は控除の対象外で、土地(借地権)の譲渡所得に限って適用されます。

また、親族など特別関係のある人への譲渡や、譲渡損失が生じているケースは、本特例の適用対象外となります。

なお、共有名義で取得した土地であっても、本特例の控除額は1物件につき最大1,000万円とされており、共有者ごとに控除枠が増える仕組みではありません。

さらに「マイホームの3,000万円特別控除」や「所有期間10年超の軽減税率の特例」など、他の譲渡所得に関する特例とは併用不可とされています。

適用できるケースは限られますが、要件を満たす場合は、確定申告時に本特例の適用を忘れずに確認しましょう。

参考:国税庁「No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」

4.ここまで求めた譲渡所得に税率をかけて譲渡所得税を計算する

ここまでに算出した譲渡所得に、所有期間に応じた税率をかけて「譲渡所得税」を求めます。税率の詳細は「共有名義不動産の売却益に応じた譲渡所得税・復興特別所得税・住民税」をご参照ください。

共有名義の場合、共有者ごとに譲渡所得を按分し、それぞれが個別に税金を計算・申告します。

共有者がそれぞれ譲渡所得を按分し、個別に税金を計算する流れは以下のとおりです。

【条件】

・1人あたりの譲渡所得:1,050万円

・不動産の所有期間:10年(長期譲渡所得)

・特例は利用しない

【計算例】

・所得税:1,050万円 × 15.315% = 160万8,075円

・住民税:1,050万円 × 5% = 52万5,000円

・合計:213万3,075円

譲渡所得税は不動産全体の売却額ではなく、共有者それぞれの譲渡所得金額に応じて課税されます。なお、共有者ごとに納税義務が独立しているため、確定申告も各自で行うことになります。

確定申告の手続きについては「共有名義不動産を売却したときの確定申告の流れ」をご覧ください。

共有名義不動産の売却にかかる税金のシミュレーション

共有名義の不動産を売却する場合、税金は共有者ごとに譲渡所得を按分して計算します。どのような税金がかかるかだけでなく「1人あたりどのくらいの税負担になるのか」を把握しておくことが大切です。

とくに数千万円規模の売却では、課税額が数百万円単位になるケースもあるため、事前の試算が欠かせません。

ここでは、共有不動産を「全体で売却する場合」と「自分の持分のみを売却する場合」に分けて、譲渡所得税・印紙税・登録免許税のおおよその金額を具体例で解説します。

共有不動産全体の売却にかかる税金

ここでは、4人で1/4ずつ共有している不動産を、全体で1億2,000万円(建物4,000万円+土地8,000万円)で売却したケースを想定します。取得費や譲渡費用を差し引いた結果、譲渡所得は1億円となり、持分割合に応じて各自の譲渡所得を計算します。

【前提条件】

・共有者:4人(各1/4持分)

・譲渡所得(全体):1億円

・対象不動産:居住用として使用していた建物および土地

・所有期間:10年(長期譲渡所得)

・特例:利用しない

【税額シミュレーション】

■所得税+住民税(譲渡所得に対する税)

1億円 ÷ 4 × 20.315% = 約507万8,000円(1人あたり)

■印紙税(売買契約書)

売買額1億2,000万円に対して:6万円

※契約書が1通の場合の総額

※印紙税額は契約金額に応じて段階的に定められています(例:1億円超〜5億円以下=6万円)

※電子契約(電子署名)を利用した場合、印紙税は不要です。

■登録免許税(※軽減税率を適用・売主が全額負担する場合)

・土地:8,000万円 × 1.5% = 120万円

・建物:4,000万円 × 0.3% = 12万円

合計:132万円

※登録免許税は原則として買主が負担しますが、契約内容によっては売主が負担する場合もあります。住宅用家屋の軽減税率(建物0.3%・土地1.5%)は2026年3月31日まで適用されます。

■合計税額(1人あたり)

約507万8,000円(所得税+住民税)+1万5,000円(印紙税相当)+33万円(登録免許税)=約542万3,000円

※登録免許税を4人で等分した場合(実務上は買主負担が一般的)

※実際の金額はあくまで目安です。

また「3,000万円特別控除」が適用されると

譲渡所得から3,000万円特別控除を差し引いた結果、課税譲渡所得がゼロとなり、所得税・住民税は発生しません。

この場合、実際にかかる税金は印紙税(6万円)のみです。

なお、この特例は実際に居住していた共有者本人に限り適用され、共有者ごとに要件を満たすかどうかで判断されます。名義のみを保有していた場合や、居住実態がない場合は対象外です。

共有持分のみの売却にかかる税金

次に、4人共有の不動産のうち、1人だけが自分の持分(1/4)を第三者に3,000万円(建物1,000万円+土地2,000万円)で売却したケースを想定します。取得費や譲渡費用を差し引いた結果、譲渡所得は2,500万円とします。

【前提条件】

・売却者:共有者のうち1人(1/4持分)

・売却価額:3,000万円(建物1,000万円+土地2,000万円)

・譲渡所得:2,500万円

・対象不動産:居住用として使用していた建物および土地

・所有期間:10年(長期譲渡所得)

・特例:利用しない

【税額シミュレーション】

■所得税+住民税(譲渡所得に対する税)

2,500万円 × 20.315% = 約507万8,000円

■印紙税(売買契約書)

売買額3,000万円に対して:1万円

※契約書が1通の場合の総額

※電子契約(電子署名)を利用した場合、印紙税は不要です。

■登録免許税(※軽減税率を適用・売主が負担する場合)

・土地:2,000万円 × 1.5% = 30万円

・建物:1,000万円 × 0.3% = 3万円

合計:33万円

※登録免許税は原則として買主が負担しますが、契約内容によっては売主が負担する場合もあります。住宅用家屋の軽減税率(建物0.3%・土地1.5%)は2026年3月31日まで適用されます。

■合計税額(売主が全額負担する場合)

約507万8,000円(所得税+住民税)+1万円(印紙税)+33万円(登録免許税)

=約541万8,000円

※実際の金額はあくまで目安です。

この場合、実際にかかる税金は印紙税(1万円)のみです。

なお「3,000万円特別控除」は実際に居住していた共有者本人に限り適用され、共有者ごとに要件を満たすかどうかで判断されます。名義のみを保有していた場合や、居住実態がない場合は対象外です。

共有名義不動産を売却したときの税金は誰が払う?

共有名義の不動産を売却すると、かかる税金の種類によって「売主が負担するもの」「買主が負担するもの」「共有者ごとに支払うもの」が異なります。あらかじめ区分を理解しておくことで、トラブルや申告漏れを防ぎやすくなります。

以下は主な税金と、その支払者を整理した表です。

| 税金の種類 |

税金を支払う人 |

| 印紙税 |

売主・買主それぞれ(各自の契約書に印紙を貼付) |

| 登録免許税(所有権移転登記・抵当権抹消登記など) |

登記の内容によって異なる。

所有権移転登記は原則として買主、抵当権抹消登記は売主が負担するのが一般的(契約内容によって異なる)。

|

| 譲渡所得税 |

各共有者(持分割合に応じて課税・申告) |

| 住民税 |

各共有者(譲渡所得に応じて翌年に課税) |

共有名義の場合、譲渡所得税や住民税は「不動産全体」でまとめて支払うのではなく、共有者それぞれが自分の持分に応じて確定申告・納税を行う必要があります。

また、印紙税や登録免許税は契約書や登記の手続き時に支払う税金であるため、取引時に分担を明確にしておくと安心です。

税金の負担割合や申告手続きに不安がある場合は、税理士などの専門家へ早めに相談しておくとよいでしょう。

共有名義不動産を売却したら確定申告は必要?

共有名義の不動産を売却した場合、各共有者は自分の持分割合に応じて譲渡所得を計算し、それぞれが確定申告を行う必要があります。共有名義では、代表者がまとめて申告することはできず、各共有者が個別に申告手続きを行わなければなりません。申告漏れを防ぐためにも、持分ごとに所得を計算しておきましょう。

ここでは、共有名義不動産の売却で「確定申告が必要なケース」と「不要なケース」を整理して解説します。

譲渡所得が発生した場合は「共有名義不動産を売却した年の翌年2月16日から3月15日まで」に確定申告が必要

不動産の売却で利益(譲渡所得)が出た場合は、原則として確定申告が必要です。たとえば、不動産の売却によって1,000万円の利益が出た場合、その利益に譲渡所得税・住民税が課税されるため、申告を行わなければなりません。

確定申告と納税の期限は「不動産を売却した年の翌年2月16日〜3月15日」です。期限内に申告や納税をしないと、加算税や延滞税などのペナルティ(追徴課税)が課される場合があります。詳細は「確定申告期限を過ぎたときは早めに申告して追徴課税を支払う」をご覧ください。

譲渡所得が発生しない場合は確定申告は原則不要

共有名義不動産の売却で、売却額が取得費や諸経費を下回り「譲渡損失(マイナス)」となる場合や損益がゼロのときは、原則として確定申告は不要です。

ただし、以下の制度を活用すれば税負担を軽減できる可能性があるため、申告による節税効果をふまえて確定申告を検討するとよいでしょう。これらの制度は、一定の要件を満たした居住用財産(マイホーム)の売却に限り適用されます。

- その年の給与所得・事業所得などと相殺できる「損益通算」

- 控除しきれない損失を翌年以降に繰り越せる「繰越控除」

また、譲渡所得の有無にかかわらず、次のような控除や特例を適用したい場合は確定申告が必要です。

- マイホームを売ったときの「3,000万円特別控除」

- 「特定空き家に係る譲渡所得の特別控除」

- 「軽減税率の特例」

上記の特例は申告しなければ適用されないため「控除や特例を使う場合は確定申告が必須」と覚えておきましょう。

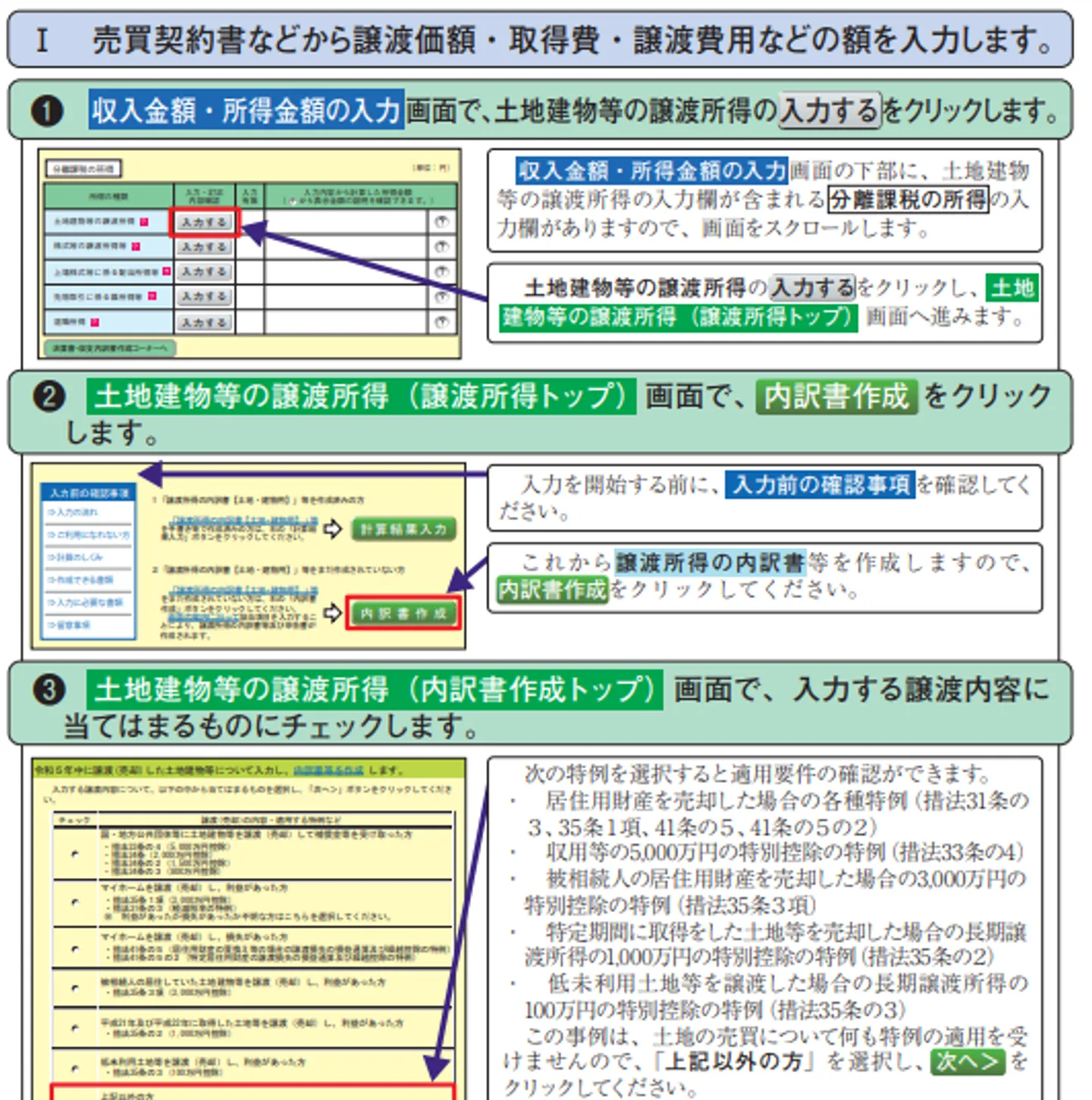

共有名義不動産を売却したときの確定申告の流れ

共有名義の不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、各共有者は自分の持分に応じて個別に確定申告を行います。

年末調整済みの給与所得者を前提とした、共有名義不動産を売却した際の確定申告の一般的な流れは以下のとおりです。なお、自営業者や年金受給者など、給与所得者以外の場合は、所得の種類に応じて申告内容や手続きが一部異なることがあります。

- 確定申告に必要な書類を集める

- 譲渡所得・納税額などを計算して確定申告書などへ記入する

- 売却した年の翌年2月16日~3月15日の間に納税地の税務署へ申告する

- 確定申告期限を過ぎたときは早めに申告して追徴課税を支払う

給与以外に事業所得や不動産所得などがある場合は、それぞれの所得区分に応じた申告も必要です。また、確定申告を行えば、住民税の申告も原則として自動的に反映されますが、一部の自治体では、別途住民税の申告が必要となる場合があります。

ここでは、それぞれの流れを順に詳しく解説します。

確定申告に必要な書類を集める

正しく確定申告を行うには、譲渡所得の計算や申告をするために必要な書類を集めます。共有名義不動産の確定申告での必要書類は次のとおりです。

| 必要書類 |

概要・入手場所等 |

| 確定申告書第三表(分離課税用) |

譲渡所得を申告する場合に必要。第一表・第二表とは異なる書式なので注意。

税務署窓口や国税庁の公式サイトにて入手。 |

| 確定申告書第一表・第二表 |

給与所得などの別の所得や第三表に記載した納税額を記入。

年末調整済みなら源泉徴収票と第三表の内容を転記するのみでほぼ対応可能。

税務署窓口や国税庁の公式サイトにて入手。 |

| 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細表)【土地・建物用】 |

売却価額、取得費、譲渡費用、不動産の住所などを記載する書類。

税務署窓口や国税庁の公式サイトにて入手。 |

| 本人確認書類(マイナンバーカード等) |

確定申告書提出時に必要。

マイナンバーカード、または通知カード+本人確認書類の写し。

|

| 源泉徴収票 |

給与所得や控除額の確認に必要。

勤務先で入手。 |

| 共有名義不動産に関する売買契約書のコピー |

購入時・売却時のどちらも必要。

原本を紛失したときは仲介を担当した会社などへ再発行を依頼する。 |

| 取得費が確認できる領収書のコピー |

取得費の計算に必要(例:購入時の仲介手数料、登記費用、リフォーム費など) |

| 仲介手数料などの譲渡費用がわかる領収書のコピー |

譲渡費用の計算に必要(例:仲介手数料、測量費、印紙税など) |

| 登記事項証明書 |

売却する共有名義不動産の情報の記入などに必要。

各種特別控除の適用のためにも必要。

法務局での窓口やオンライン申請で入手。 |

なお、e-Tax(電子申告)を利用する場合は、一部の添付書類の提出を省略できることがあります。

また、譲渡所得がマイナスになった場合でも、損益通算や繰越控除などの特例を受けるには証明書類の提出が必要です。

特別控除を受ける場合は、上記に加えて別途書類が必要です。以下の国税庁の公式サイトよりご確認ください。

参考:国税庁「土地や建物などの譲渡所得について主な特例の適用を受ける場合の申告書添付書類チェックシート」

譲渡所得・納税額などを計算して確定申告書などへ記入する

必要書類を基に、譲渡所得・納税額を計算して確定申告書などへ記入していきます。スムーズに作成するには、次の順番で進めるのがよいでしょう。

- 譲渡所得の内訳書を作成し、譲渡所得・取得費・譲渡費用などを計算しておく

- 確定申告書第三表のうち、譲渡所得の内訳書から転記できるものを書いておく

- 源泉徴収票を基に、確定申告書第一表・第二表を作成する

- 確定申告書第一表の給与所得や控除額などを、第三表の必要箇所に転記する

- 第三表の必要項目を埋めて、第三表を完成させる

- 第一表で第三表の数値を記入するところを埋めて完成させる

最初に作成する譲渡所得の内訳書には、「売却した共有名義不動産の情報」「購入(建築)金額」「売買にかかった各種費用」「譲渡所得の金額」「交換・買換したときは取得した資産の情報」などを記入します。共有名義の場合でも、譲渡所得の内訳書は共有者ごとに作成し、それぞれの持分割合に応じた金額を記載します。

3,000万円特別控除などの特例を適用する場合は、対応する欄にその旨を記載しましょう。

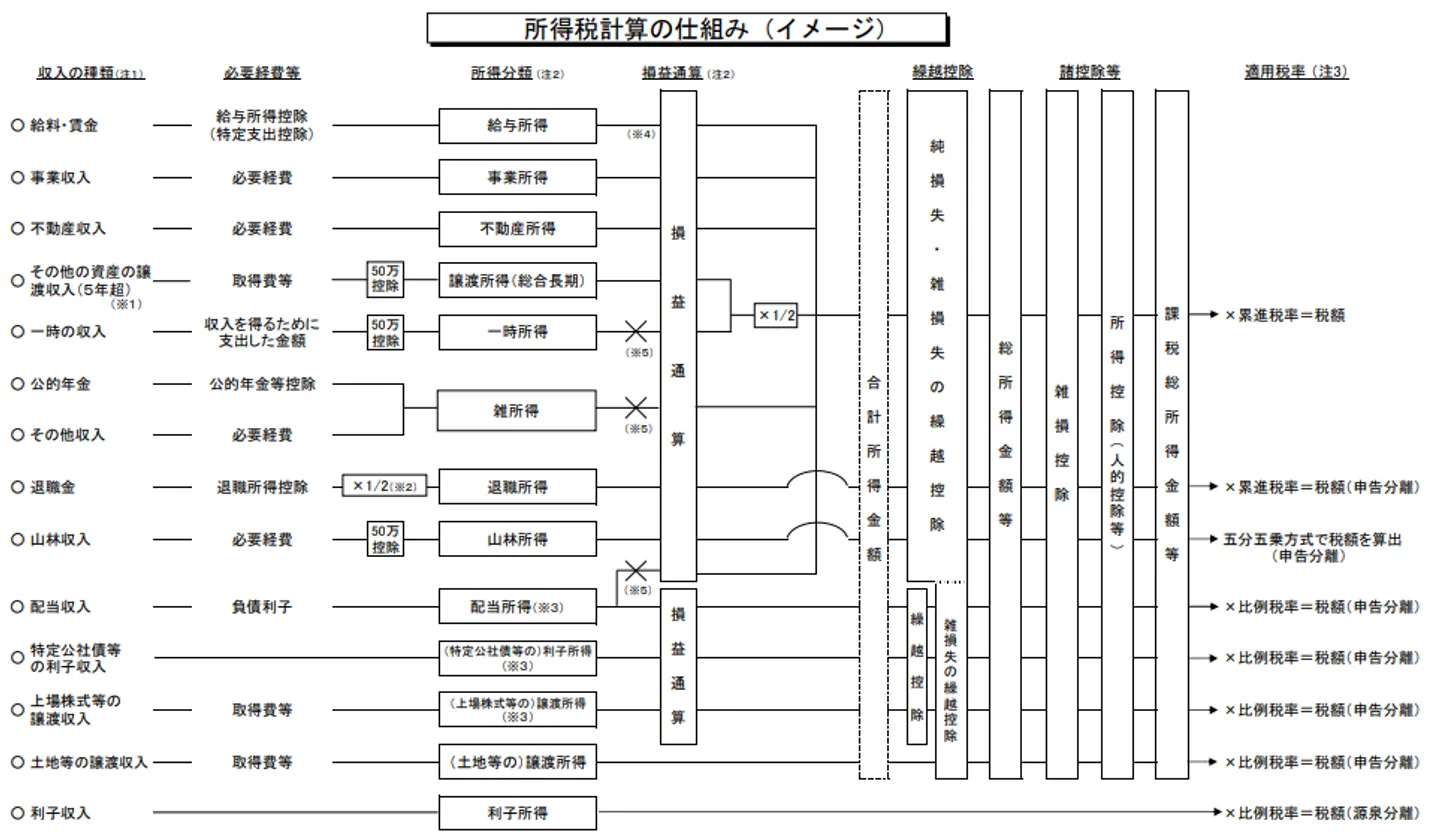

所得や控除の差し引きがイメージしづらいときは、以下の財務省の図を参考にしてください。

出典:財務省「所得税計算の仕組み(イメージ)」

共有名義不動産や共有持分を売却して得た譲渡所得は申告分離課税、給与所得は総合課税になるため、混同して納税額を計算しないようにしてください。

譲渡所得以外にも不動産関係の収入があるときは申告する

不動産投資や賃貸物件経営などをしている人は、譲渡所得以外にも利益を得ている可能性があります。その利益についても、忘れずに確定申告書第一表に記入しておきましょう。

不動産関係(家賃収入・地代収入など)で発生する収入は、不動産所得または事業所得に該当するため、第一表の該当欄に申告します。

なお、駐車場の一部貸しや一時的な貸付など、事業規模に該当しない場合は「雑所得」として扱われるケースもあります。

配偶者控除や特別配偶者控除があるときは注意する

もし共有名義不動産を売却後、あなたの合計所得金額が1,000万円を超えた場合は、その年における配偶者控除および配偶者特別控除が受けられなくなります。

配偶者が主体で売却した場合でも、譲渡所得を含めた配偶者の合計所得金額が一定額を超えると、配偶者控除や配偶者特別控除の対象外となります。

なお、社会保険の扶養は所得税上の控除とは別制度です。不動産の売却による譲渡所得は一時的な収入として扱われるため、多くのケースでは直ちに社会保険の扶養から外れるとは限りません。ただし、加入している保険制度や所得の状況によって判断が異なる場合があります。

また、課税所得が増えることで、税額全体にも影響する場合があります。

売却した年の翌年の2月16日~3月15日の間に納税地の税務署へ申告する

確定申告書を作成したら、申告・納付のいずれも売却した年の翌年2月16日〜3月15日の間に、納税地の税務署へ提出しましょう。

提出方法は主に次の4つです。

| 方法 |

メリット |

デメリット |

| 税務署の窓口へ直接提出 |

・その場で不備を確認してもらえる。

・控えをすぐに受け取れる。 |

・時期によっては混雑し、時間がかかる場合がある。

・納税地の税務署が遠い場合がある。 |

| 郵送(3月15日消印有効) |

・近くの郵便局での手続きやポスト投函で対応できる。

・オンライン環境がなくても税務署へ行く必要がない。 |

・不備のチェックをしてもらえない。

・郵送準備や郵送料などが必要になる。 |

| e-Tax(電子申請) |

・パソコンやスマートフォンがあれば、自宅から24時間提出可能。

・マイナンバーカードがあれば手続きが簡単。 |

・利用者識別番号や電子証明書の準備が必要。 |

| 税務署の時間外収受箱へ投函 |

・休日や夜間でも提出できる。 |

・税務署まで足を運ぶ必要がある。

・不備を確認してもらえない。 |

納税地は、原則としてその年の1月1日時点の住所地を管轄する税務署で、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」で検索できます。

申告した納税額は、同じく2月16日〜3月15日(期限日が土日の場合は翌開庁日)までに納付が必要です。現在はキャッシュレス納付やクレジットカード納付など、さまざまな方法に対応しています。

詳細は以下のページをご覧ください。

参考:国税庁「納税の方法」

確定申告期限を過ぎたときは早めに申告して追徴課税を支払う

確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも、できる限り早めに申告を済ませましょう。申告や納付が遅れるほど、加算税や延滞税といった追徴課税の負担が大きくなります。また、申告内容に誤りがあって税額が少なかった場合も、追加で税金を課される可能性があります。

追徴課税は、本来支払うべき税金に上乗せして課されるもので、種類ごとに税率や条件が異なります。

| 追徴課税の種類 |

概要 |

| 無申告加算税 |

期限までに申告しなかった場合に課税される。

・50万円以下の部分:15%

・50万円超~300万円以下:20%

・300万円超:30%(※一定の場合を除く)

なお、期限後1ヵ月以内に自主的に申告した場合は課税されない。 |

| 過少申告加算税 |

期限内に申告はしたものの、税額が少なかった場合に課税される。

・本来支払うべき納税額の10%

・期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分:15% |

| 重加算税 |

所得の隠蔽や虚偽記載など、悪質な行為が認められる場合に課税される。

・過少申告加算税に代えて35%

・無申告加算税に代えて40% |

| 延滞税(2025年10月時点) |

納付期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて課税される。

・期限翌日から2ヵ月以内:年2.4%

・期限翌日から2ヵ月を超える部分:年8.7% |

税務署から指摘を受ける前に自主的に申告・修正を行えば、加算税が軽減または免除される場合があります。早めの対応を心がけましょう。

参考:財務省「加算税の概要」

参考:国税庁「延滞税の計算方法」

確定申告書の作成が難しいときは確定申告書等作成コーナー・クラウド会計ソフトを活用する

「確定申告のやり方が難しい」「書類の書き方がわからない」という場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーやクラウド会計ソフトを活用するのがおすすめです。

これらのサービスは、計算ミスや記載漏れを防ぎながら正確に書類を作成できるよう設計されており、税務署への提出や電子申請にも対応しています。なお、いずれの方法を利用する場合でも、申告内容の最終的な確認や判断は申告者本人が行わなければなりません。

ここでは、国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」と、民間の「クラウド会計ソフト」それぞれの特徴を紹介します。

確定申告書等作成コーナー

確定申告書等作成コーナーとは、国税庁が運営するオンラインで確定申告書を作成できるサイトです。サイトへアクセスして金額や必要事項を入力していけば、確定申告書や譲渡所得の内訳書を作成できます。

画面の案内に沿って入力するだけで作成できるため、パソコンやスマートフォンの操作に慣れていない方でも簡単に利用できます。

出典:国税庁「譲渡所得の申告のしかた」

作成した確定申告書などは、印刷して税務署へ提出することも、e-Tax(オンライン申請)で送信することも可能です。

マイナンバーカードがあれば、スマートフォンからの作成・送信にも対応しています。スマートフォンで利用する場合は、マイナンバーカード対応端末と専用アプリが必要です。

詳細は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」をご覧ください。

クラウド会計ソフト

大手のクラウド会計ソフトなら、確定申告書等作成コーナーと同じく、数値や情報を入力するだけで確定申告書や譲渡所得の内訳書などを作成できます。

自動で計算や仕訳を行ってくれるため、簿記や税知識がなくてもスムーズに書類を完成させることが可能です。また、e-Taxとの連携機能を備えているものも多く、オンラインでそのまま提出まで完了できます。

ほかの所得関係もまとめて管理できるため、個人事業主や副業をしている会社員などにおすすめです。

共有名義不動産の売却をスムーズに進めるなら専門家の力を借りるのがおすすめ

共有名義不動産の売却には、正しい査定や登記、確定申告など、幅広い専門知識が必要になります。とくに、共有者が複数いる場合は手続きが複雑になりやすく、トラブル防止の観点からも専門家への相談が重要です。

スムーズに売却を進めるためには、税理士・司法書士・買取業者などの専門家にサポートを依頼するのがおすすめです。

| 専門家 |

主な相談内容 |

依頼のメリット |

| 税理士 |

譲渡所得税の計算、確定申告、特例の適用 |

税負担を最小限に抑え、申告ミスを防げる |

| 司法書士 |

相続登記、所有権移転登記、抵当権抹消登記 |

登記手続きや書類作成を正確に行ってもらえる |

| 買取業者 |

共有持分単独の売却、トラブル物件の処分 |

買主探し不要で、共有状態を早期に解消し現金化できる |

それぞれ詳しく解説します。

税金・確定申告についてなら税理士に相談する

共有名義不動産や共有持分を売却した際に、税金の計算や確定申告手続きが難しくて不安な場合は、税理士に相談するのがよいでしょう。

不動産に強い税理士に相談するメリットは次のとおりです。

- 共有名義不動産、共有持分、相続などが絡んだ複雑な税計算も対応してくれる

- 譲渡所得税だけでなく、事業所得などのほかの税金の計算や確定申告もまとめて依頼できる

- 確定申告書の作成から申告まですべて依頼できる

自分で申告した場合、取得費や控除の計算を誤ると余分な税金を支払ってしまうおそれがありますが、税理士なら3,000万円特別控除や買換特例などの節税制度を正しく適用できるようサポートしてもらえます。

登記については司法書士に相談する

共有名義不動産を売却する際は、名義変更や抵当権抹消などの登記手続きが必要になります。これらの登記は専門的な知識が求められるため、司法書士に相談するのがおすすめです。

司法書士なら、抵当権抹消登記、所有権移転登記、相続登記のいずれにも対応できます。ただし、土地の分筆にまつわる登記が必要なときは、不動産表示登記や土地の測量などのエキスパートである土地家屋調査士へ依頼します。

もし相続関係全般や共有持分の権利関係で相談があるときは、弁護士に相談するのもよいでしょう。

共有持分単独の売却なら買取業者への売却を検討する

共有持分単独での売却を検討するなら、訳あり物件専門の買取業者への売却を検討するのがおすすめです。買取業者は自社で不動産を買い取るため、仲介よりも早く現金化でき、他の共有者とのトラブルを抱えているケースでも柔軟に対応してもらえます。

共有持分は一般市場では買い手がつきにくく、仲介では売却が長期化することも少なくありません。「共有状態を早く解消したい」「買主を探す手間をかけたくない」という場合は、1ヵ月以内のスピード買取が可能な買取業者を選ぶとよいでしょう。

まとめ

共有名義不動産の売却では、譲渡所得税や登録免許税、印紙税など複数の税金がかかります。売却益が出た場合には確定申告が必要で、共有者ごとに個別で申告を行わなければなりません。

ただし、税金や登記などの手続きは複雑になりやすいため、専門家と連携して進めるのがおすすめです。税金や確定申告は税理士に、登記や名義変更は司法書士に、共有持分のみを売却したい場合は、共有不動産にも対応できる買取業者に相談するとよいでしょう。

専門家のサポートを受けることで、手続きのミスやトラブルを防ぎ、確定申告までスムーズに進められます。

共有名義不動産と共有持分の税金・売却についてよくある質問

共有名義不動産を取得したときにかかる税金・費用はありますか?

共有名義不動産を購入したときには、不動産取得税、所有権移転登記の登録免許税、印紙税などがかかります。なお、居住用として取得した場合は、不動産取得税の軽減措置が適用されるケースもあります。

共有名義不動産の共有持分を贈与された場合は贈与税、相続によって取得した場合は相続税や相続登記の登録免許税などがかかります。これらの税金や費用は、原則として持分割合に応じて各共有者が負担します。

共有名義不動産を所有しているときにかかる税金・費用はなんですか?

共有名義不動産を所有しているときは、固定資産税・都市計画税がかかります。固定資産税は「固定資産税評価額×標準税率(原則1.4%)」都市計画税は「固定資産税評価額×税率(原則0.3%)」で計算されます。都市計画税は市街化区域内の土地・建物のみが対象で、共有名義の場合は原則として、それぞれの持分割合に応じて負担します。

実務上は、納付書が代表者に届き、共有者間で精算するケースも少なくありません。

また、家賃収入を得ていて不動産貸付業に該当する場合は、個人事業税がかかる可能性もあります。

共有名義不動産全体の売却で1人でも不明者がいるときはどうすればよいですか?

共有名義不動産の共有者で1人でも所在不明者がいる場合「共有者全員の同意」が得られないため、原則として売却はできません。

ただし、裁判所の許可を得て不明者以外の共有者の同意で売却できる「共有物の変更・処分に関する許可制度(民法第251条の2)」を利用できる場合があります。

または、家庭裁判所に不在者財産管理人や相続財産清算人(相続財産管理人)の選任を申し立て、代理人を立てて売却を進める方法もあります。これらの手続きはいずれも家庭裁判所への申立てが必要となるため、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

共有名義不動産の売却時に税金以外で必要な費用はなんですか?

共有名義不動産を売却する際には、税金以外にも費用がかかります。

売却時に必要になる可能性がある主な費用は次のとおりです。

| 費用 |

概要 |

| 仲介手数料 |

不動産仲介で売買が成立した際に売却価格に応じてかかる手数料の上限

・200万円以下の部分:売却価格×5%+消費税

・200万超400万円以下の部分:売却価格×4%+消費税

・400万円超の部分:売却価格×3%+消費税 |

| 司法書士報酬(1件あたり) |

抵当権抹消登記:1~2万円

所有権移転登記:3~4万円

相続登記:6~10万円 |

| 住宅ローンの残債 |

売却時に一括返済が必要となる住宅ローンの残高+繰上返済手数料など |

| 引越し費用 |

15万~20万円 |

| ハウスクリーニング代 |

5万~20万円 |

| 測量費 |

30万~80万円 |

| 建物解体費用 |

80万~180万円 |

| 必要書類関係でかかる費用 |

数千円程度 |

仲介手数料の上限は国土交通省告示によって定められており、実際には上限額に消費税が加算されます。また司法書士報酬は、登記の種類によっては買主負担となるものもあり、費用負担は契約内容によって異なります。測量費や解体費は土地面積・建物構造によって変動するため、見積もりを取って確認しましょう。

なお、売却時には住宅ローン保証料、火災保険・地震保険の残存期間に応じた金額、固定資産税・都市計画税の精算分などが返金される可能性があります。