共有名義を解消する6つの方法とおすすめなケース

不動産を複数人で所有している「共有名義」は、相続や離婚、共同購入などをきっかけに発生しますが、後にトラブルや不便を引き起こすこともあります。

共有名義を解消したい場合は、下記のような方法を検討してみてください。

共有名義の解消には、自分一人でできる方法と、他の共有者の協力が不可欠な方法があります。どの方法が最適かは、状況や目的によって大きく異なるため、それぞれの特徴や注意点を正しく理解しておくことが重要です。

次の項目から、各方法の特徴やメリット・デメリット、おすすめなケースについて紹介していきます。

>>【最短48時間で現金化!】共有持分専門の無料買取査定はこちら

1.共有持分を第三者に売却する

「共有者間で共有持分を売却する」という方法は先に紹介しましたが、共有者以外の人に自分の持分を売却することも可能です。第三者への売却も共有者の同意は不要なので、自分の意思のみで実行できます。

持分放棄との違いは、みなし贈与や持分移転登記で共有者と関わる必要がない点です。買主を見つけさえすれば、共有者と一切やり取りせず共有名義から抜け出せます。

一方、共有持分だけを購入する人は少なく、一般的な不動産会社では取り扱いすら断られる可能性があります。価格も安くなりやすく、本来の半額程度が相場です。

そのため、共有者以外に共有持分を売る際は、専門の買取業者に依頼することをおすすめします。共有持分専門の買取業者なら、持分売買に関するノウハウが豊富にあるため、高額での買い取りも期待できます。支払いも現金一括なので、早ければ数日以内に現金化が可能です。

共有持分を買取業者に売却するメリットは、共有名義から簡単に抜け出せることです。基本的には市場価格よりも割安になるものの、放棄とは異なり少なからず現金が手に入ります。

他の共有者と話し合いの余地がない場合や、素早く共有名義を解消したい場合は、買取業者への売却を検討してみましょう。

共有持分を買取業者に売却する方法のメリット・デメリット、費用、おすすめなケースなどは、以下のとおりです。

|

メリット

|

・売却する際、法的には共有者の同意は不要

|

|

デメリット

|

・「不動産全体の価格×持分割合」よりも売却価格が安い傾向にある

|

|

合意の必要性

|

他の共有者の合意は不要。

|

|

費用目安

|

・登録免許税:持分価格×2%

・司法書士への報酬:5〜10万円程度

※買取業者への売却の場合

|

|

おすすめなケース

|

・他の共有者と関わることなく共有名義から抜け出したい場合

・価格が割安になっても共有持分を素早く売却したい場合

|

当サイトを運営するクランピーリアルエステートも、共有持分専門の買取業者として多くの実績を持っています。持分売却を検討したいときは、ぜひお気軽にご相談ください。

弁護士と連携しており、トラブルを抱えている物件も積極的に買取します!

最短48時間のスピード買取で

不動産を現金化

「高く・早く・トラブルなく」

売却したいなら

共有持分買取専門の

当社にお任せください!

共有持分の買取事例については、下記の記事で詳しく紹介しています。

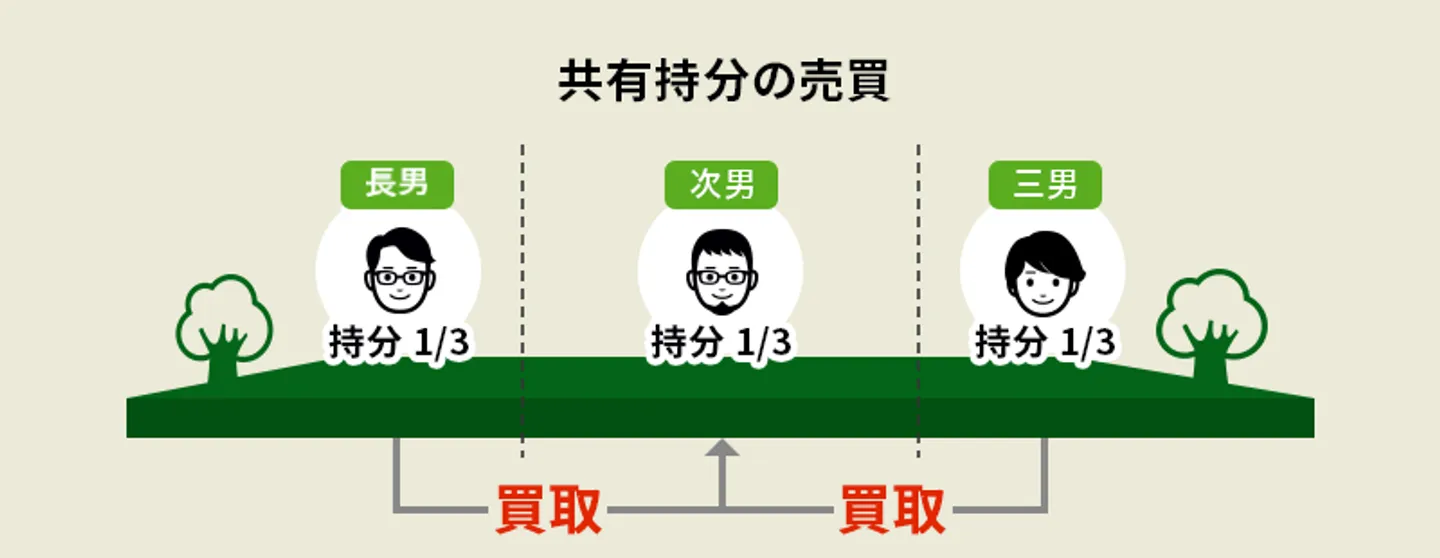

2.共有者間で共有持分を売却する

共有者の1人が、他の共有者から持分を買い取るという形で共有名義を解消できます。

例えば、兄弟3人が1/3ずつの持分で共有しているときに、次男が長男・三男から持分を買い取るという方法です。

売却するほうは持分相当の現金を手にし、買い取るほうは単独名義の不動産を取得できるため、どちらにとってもWin-Winの方法です。

ただし、この方法は「買い取りたい」という共有者がいなければ実現できません。また、買い取る人に資金力が必要なので、経済的な理由で不可能な場合もあります。本人の意思を無視して売買することもできないため、共有者間の同意を取ることが必要となります。

共有者間で共有持分を売却する方法のメリット・デメリット、費用、おすすめなケースなどは以下のとおりです。

|

メリット

|

・「不動産全体の価格×持分割合」の金額で売りやすい

・他人に売ることによるトラブルのリスクが低い

|

|

デメリット

|

・相手が買い取る資金を用意できないと成立しない

・買い手が専門の買取業者などに限られる

|

|

合意の必要性

|

売買を行う共有者間の合意のみ必要。当事者以外の共有者の合意は不要。

|

|

費用目安

|

・登録免許税:持分価格×2%

・司法書士への報酬:5〜10万円程度

|

|

おすすめなケース

|

・単独でその不動産を活用・所有したい人がいる場合

・共有者と円満に話し合える関係の場合

|

共有者間での共有持分の売却については、下記の記事も参考にしてみてください。

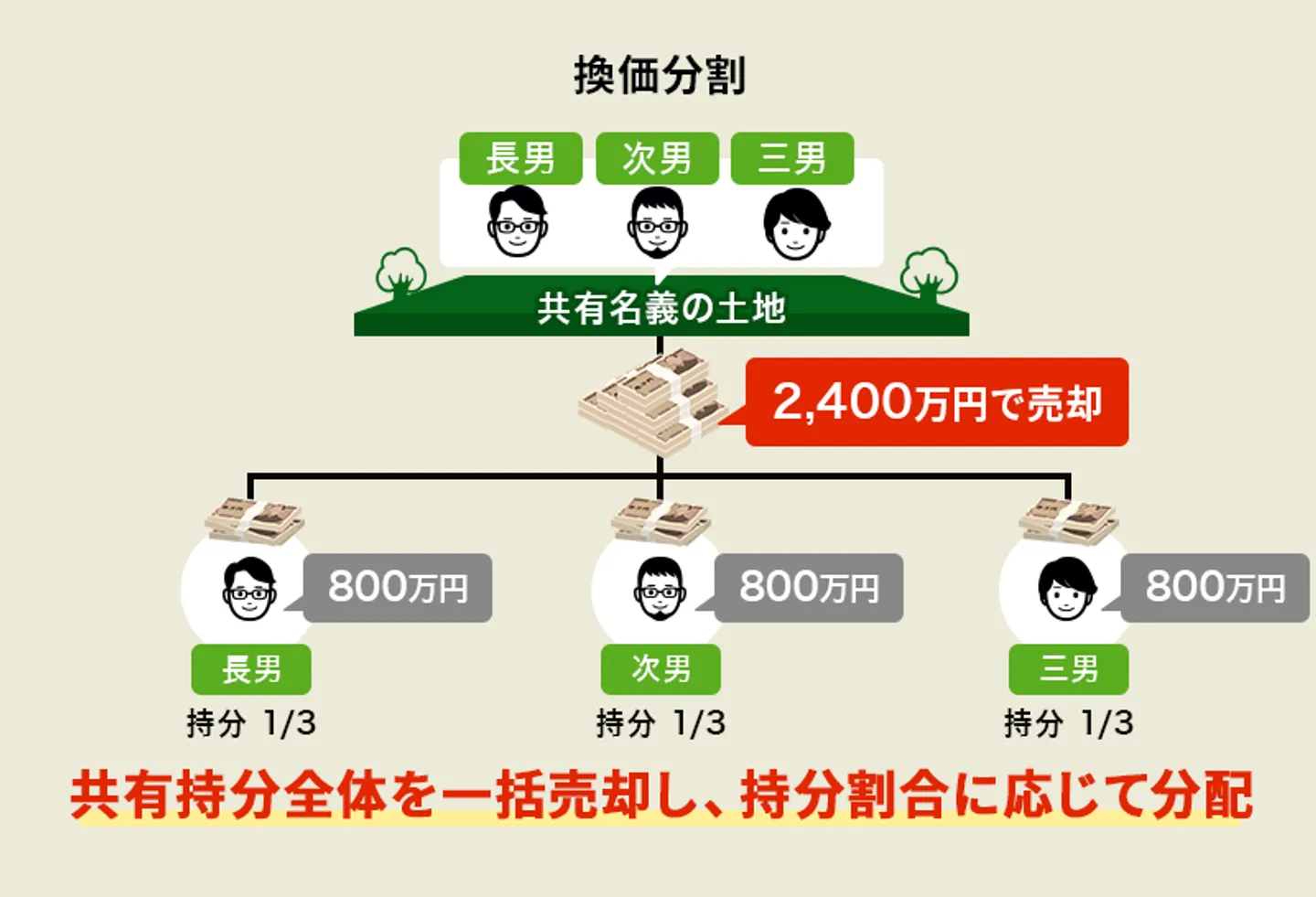

3.共有者全員で共有不動産を売却する

不動産全体を第三者に売却し、売却益を持分に応じて分けることで共有名義を解消する方法もあります。

例えば、3人が持分1/3ずつで共有している不動産を2,400万円で売却し、売却益を800万円ずつ(2,400万円×1/3)で分けるという方法です。

現金なので1円単位の分割が可能で、共有者間の不満が生じにくいという利点があります。共有者全員が不動産を不要と考えているなら、最適な解消方法です。

ただし、共有名義不動産を第三者へ売却するには、共有者全員の同意が必要です。共有者が1人でも反対している場合、この方法は不可能となります。もしも共有者の誰かが共有不動産に住んでいると、売却の同意を得るのは難しいでしょう。

共有者を説得できそうな場合は「全員で売却すれば市場価格に近い価格で不動産を売却できる」というメリットを提示してみてください。

共有者全員で共有不動産を売却する方法のメリット・デメリット、費用、おすすめなケースなどは以下のとおりです。

|

メリット

|

・所有者全員が現金を手にできる

・共有持分のみの売却より、高額で売れる可能性がある

|

|

デメリット

|

・共有者全員の合意が必要になる

・売却までに時間がかかる場合もある

|

|

合意の必要性

|

共有者全員の合意が必要。

|

|

費用目安

|

・仲介手数料:売却価格の約3%+6万円+税

・登記関連費用:10万円前後

|

|

おすすめなケース

|

・共有者全員が不動産の売却に同意している場合

・共有不動産に誰も住んでおらず、活用方法に困っている場合

・市場価格で不動産を売却することを希望している場合

|

共有者全員で不動産を売却する流れについては、下記の記事も参考にしてみてください。

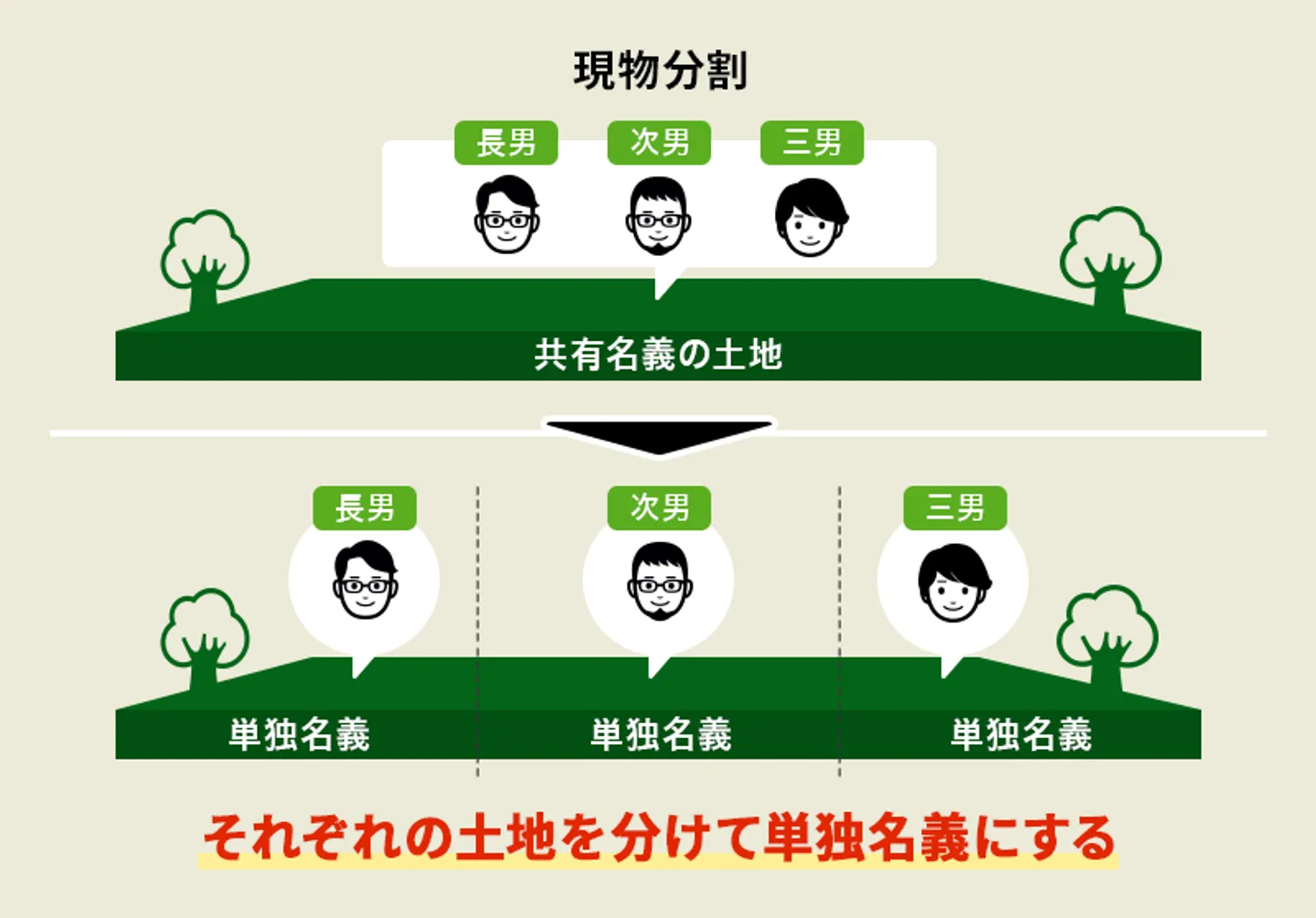

4.共有不動産を切り分ける(土地の場合)

土地の共有名義の場合、「分筆」という方法で共有名義の解消が可能です。分筆とは1つの土地を切り分け、複数の土地にする手続きのことです。

例えば、200㎡の土地を2人で1/2ずつ共有しているなら、半分の100㎡ずつに切り分けます。分筆後の土地を各々の単独名義にすれば、共有名義の解消が可能です。

単独名義になった土地は、それぞれが自由に活用できるようになります。建物を建てたり、売却したり自由に使用して問題ありません。

ただし、分筆は共有者の持分の過半数の同意が必要となるため、持分の割合によっては実行できません。

また、実際に分筆を行う際は、面積や形状・接道面積・日当たりなど、いくつもの要素を考慮する必要があります。下手に分けてしまえば土地の価格が下がってしまう恐れもあるため、まずは専門家である土地家屋調査士に相談しましょう。

共有不動産を切り分ける方法のメリット・デメリット、費用、おすすめなケースなど以下のとおりです。

|

メリット

|

・単独名義になることで自由に売却・活用できる

・相手との関係性が継続していても管理が明確になる

|

|

デメリット

|

・土地の形状や法的条件によって分筆できないこともある

・測量費用などのコストがかかる

|

|

合意の必要性

|

共有者全員の合意が必要。

|

|

費用目安

|

・登録免許税:1,000円(1筆)

・土地家屋調査士への報酬:30~80万円程度(規模・地形による)

・司法書士への報酬:5~10万円程度

|

|

おすすめなケース

|

・共有持分の過半数が土地の分筆に同意している場合

・土地が狭すぎず、分筆しても建物を建てるなど土地を利用できる余地がある場合

・正方形や長方形など、分筆に適した形状をしている場合

|

なお、土地の分筆については、以下の記事でも詳しく解説しています。

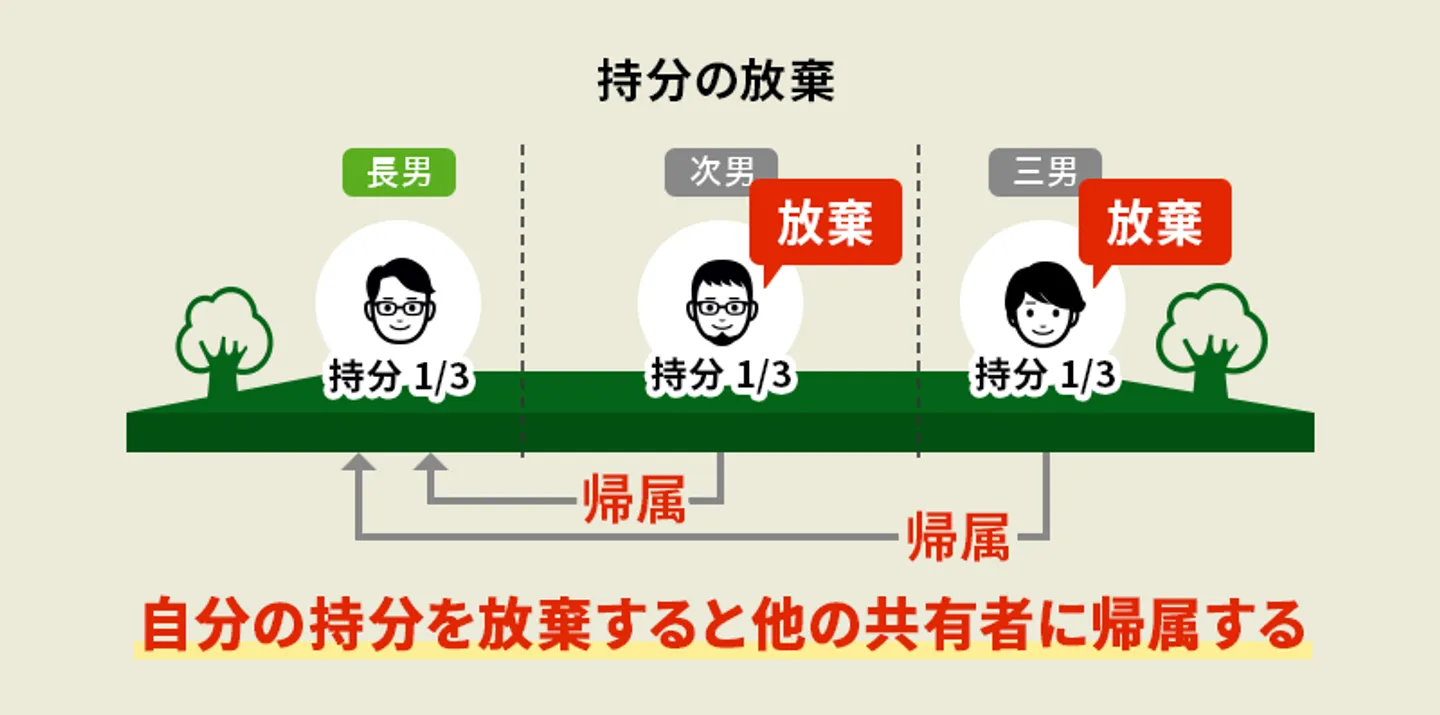

5.共有持分を放棄する

持分放棄とは、文字通り自分の共有持分を放棄することです。放棄した持分は他の共有者に無償で帰属します。

持分の売買と異なる点は、放棄は単独で実行できることです。つまり、共有者の同意は不要であり、自分の意思のみで共有名義から抜け出せます。

ただし、持分放棄は「みなし贈与」とされ、持分が帰属される人に贈与税が課税されます。贈与税は年間110万円の基礎控除がありますが、それより高額な共有持分を放棄する場合、他共有者に金銭的負担がかかります。

また、持分放棄自体は本人の意思表示のみで成立しますが、放棄に伴う持分移転登記は、共有者全員で法務局に申請する必要があります。

共有持分の放棄は「共有名義から解放されること」以外にはメリットがありません。そのため、持分の現金化には興味がなく、とにかく共有名義を解消したい場合に向いています。

先述したとおり、共有持分を放棄する際には共有者全員で法務局に登記する必要があります。もしも贈与税などの問題で共有者が協力してくれない場合、放棄ができません。

共有持分の放棄のメリット・デメリット、費用、おすすめなケースなどは以下のとおりです。

|

メリット

|

・共有者の同意は必要なく、単独で手続きができる

|

|

デメリット

|

・自分の資産が減る

・他の共有者に贈与税が発生する可能性がある

|

|

合意の必要性

|

他の共有者の合意は不要。

|

|

費用目安

|

・登録免許税:持分価格×2%

・司法書士への報酬:3〜8万円程度

|

|

おすすめなケース

|

・持分の現金化が不要な場合

・共有名義の煩わしさから早く抜け出したい場合

・他の共有者が持分放棄の登記に協力してくれる場合

|

基本的な持分移転登記の手続きや、登記を拒否されたときの「登記引取請求訴訟」については、関連記事を参考にしてください。

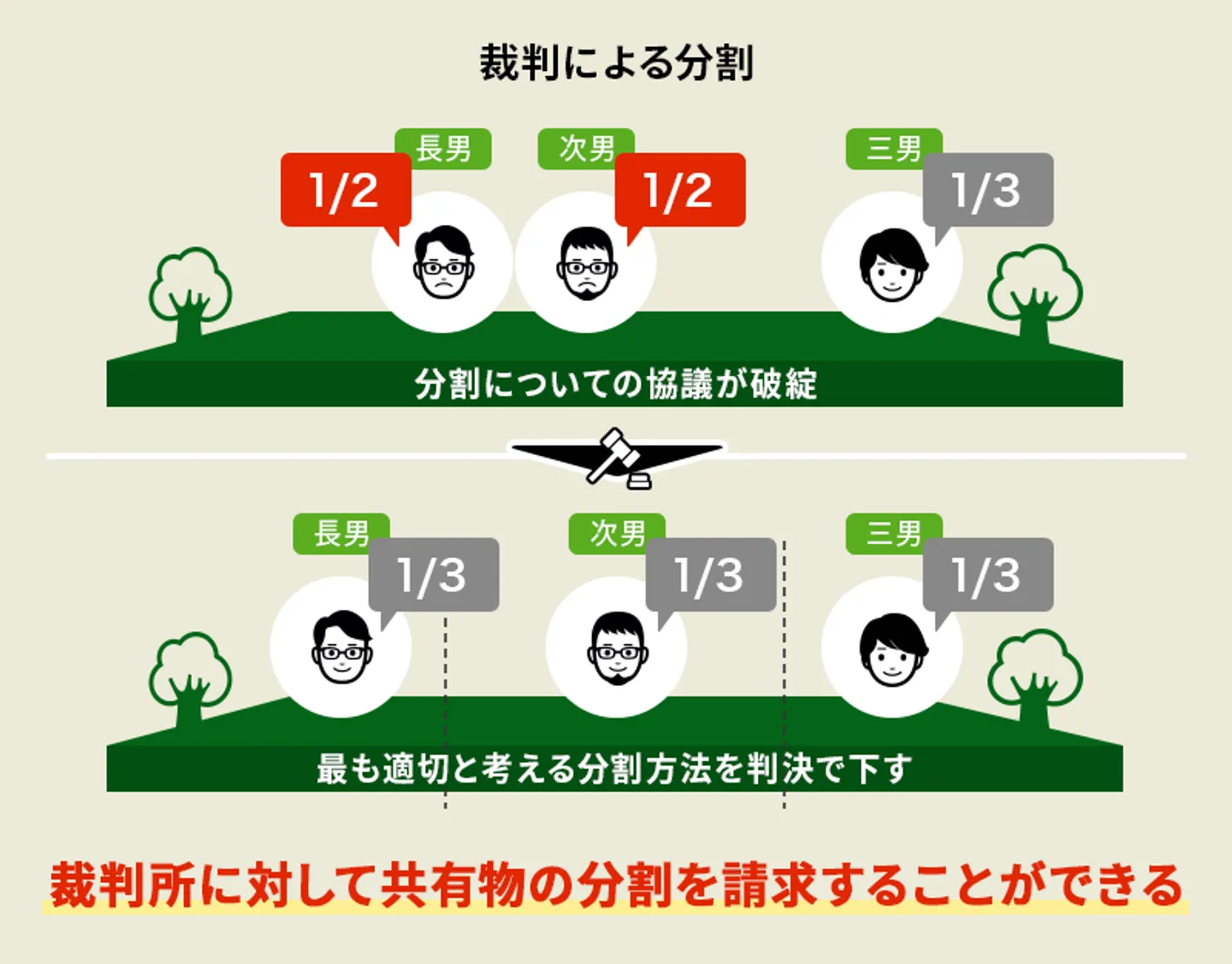

6.共有物分割請求訴訟を起こす

ここまで紹介した方法は、いずれも共有者の同意・協力が必要となります。しかし、「共有者が解消に乗り気じゃない」「管理も何もかも丸投げで取り合ってもらえない」というケースも少なくありません。

このような状況の場合は、共有物分割請求訴訟を起こす方法もあります。共有物分割請求訴訟は、裁判所の裁定により不動産の共有名義を解消する方法です。

裁判によって決定した分割方法には強制力があり、全ての共有者は従う必要があります。なお、分割方法は以下の3つから、公平かつ実現可能なものが選ばれます。

| 分割方法 |

概要 |

| 現物分割 |

共有名義の不動産を分割する(土地の分筆) |

| 換価分割 |

不動産を競売にかけ落札代金を分割する(現金化して分割) |

| 賠償分割 |

有者の誰かに持分を移転し、代わりに金銭を支払わせる(共有者間の持分売買) |

ただし、「どの分割方法になるかは選べない」「換価分割の場合、競売の落札代金は相場価格の7割程度まで安くなる」などのデメリットもあります。

さらに、共有物分割請求訴訟を起こすと他の共有者との関係が悪化する恐れがあります。そのため、すでに関係性が悪化しており、話し合える状態にない場合に向いている方法です。

また、裁判になると裁判費用が発生したり、長期間にわたって共有者と争ったりしなければなりません。

デメリットや裁判の手間を考えて訴訟をためらっている場合は、まずは弁護士に相談し、裁判にかかる費用や期間について聞いてみましょう。裁判費用や期間に関する問題がクリアできれば、共有物分割請求訴訟の手続きに進んでみてください。

共有物分割請求訴訟のメリット・デメリット、費用、おすすめなケースなどは以下のとおりです。

|

メリット

|

・共有者と話し合いができない場合でも共有名義を解消できる

・裁判所の判断で不動産売却や分筆が進められる

|

|

デメリット

|

・弁護士費用や時間、手間がかかる

・共有者全員に対し訴訟を起こすため、関係が悪化しやすい

|

|

合意の必要性

|

他の共有者の合意は不要。

|

|

費用目安

|

・裁判費用:5万円〜

・不動産鑑定費用:20〜100万円

・弁護士費用:着手金30万円+報酬金5%

|

|

おすすめなケース

|

・他の共有者と話し合える状態にない場合

・強制的にでも共有名義を解消したい場合

・裁判費用や時間がかかっても問題ない場合

|

なお、詳しい訴訟の流れや弁護士費用については、以下の記事で解説しています。

特殊な状況で共有名義を解消する方法

共有名義不動産では、次のように特殊な状況になることも珍しくありません。

- 共有者が認知症になってしまった

- 共有者が行方不明で連絡を取れない

- これから共有名義で不動産を相続する予定がある

- 共有者が死亡してしまった

- 離婚で元配偶者と共有名義の不動産が残っている

第三者への持分売却ならそのままでも可能ですが、共有者間の持分売買や不動産全体の売却をしたければ、適切な手続きを踏む必要があります。

ここからは、上記の特殊な状況で共有名義を解消する方法を紹介します。

共有者が認知症の場合は「成年後見制度」を活用する

高齢化社会の現代において、共有者が認知症になることも当然考えられる事態です。認知症になった人は法律行為ができなくなるため、共有名義不動産の売却も不可能となります。

共有者が認知症になってしまったときの対策として、成年後見制度の利用が挙げられます。

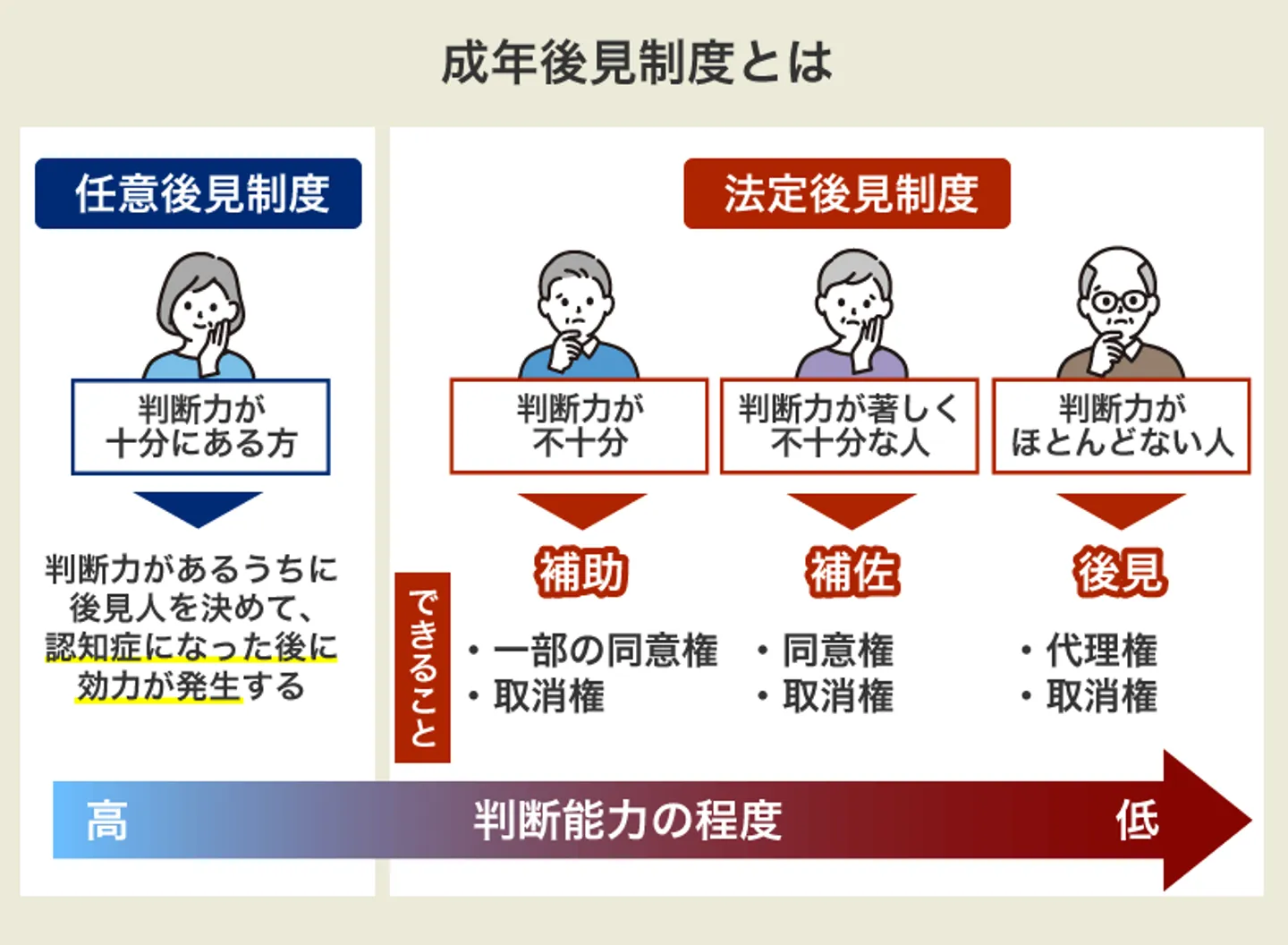

成年後見制度とは、認知症など様々な理由で判断能力が不十分な人を、法律的に支援・保護するための制度です。

後見人に選任された人は、一定の条件のもと、被後見人の法律行為を代行できます。つまり、認知症になった人に代わって、共有名義不動産の売却が可能です。

成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があり、利用の流れが異なります。

大まかな違いは、任意後見制度は「被後見人になる(予定の)人が自主的に準備する制度」ですが、法定後見制度は「家族など周囲の人が申請しておこなわれる制度」です。次の項目から、それぞれ具体的に解説します。

また、関連記事でも解説しているので、より詳しく知りたい人はこちらも参考にしてください。

1.任意後見制度:本人が自主的に準備する制度

任意後見制度は、認知症になる恐れがある場合や、認知症になっていても本人に意思決定能力や判断力が残っている場合に利用する制度です。

本人があらかじめ後見人を選び、任意後見契約を結びます。その後、意思決定能力や判断力が低下したら、後見人が契約にしたがって代理業務をおこないます。

任意後見契約を利用すれば、自身が認知症になった後、共有名義について家族・共有者を困らせるリスクがなくなります。「自分が認知症になったとき」の備えとして有効です。

任意後見契約は誰とでも結べますが、専門家としては弁護士や司法書士が挙げられます。専門家に依頼した場合は、別途見守り契約を結ぶなど、定期的に連絡・面談を行うのが一般的です。

なお、後見人なら被後見人の財産を自由にできるわけではなく、あくまで「被相続人本人の生活や利益を守るため」の業務しかできません。

そのため、不動産売却にあたっては、家庭裁判所や後見監督人の許可が必要な場合もあります。

参照:厚生労働省「任意後見制度とは(手続の流れ、費用)」

2.法定後見制度:家族や周囲が申請する制度

法定後見制度は、本人の意思決定能力や判断力が低下してから後見人を選ぶ後見制度です。

本人の家族などが家庭裁判所に申し立て、裁判官が後見人を選任します。

被後見人の症状に応じて後見のレベルも変わり、軽度な順に「補助」「保佐」「後見」の3つのタイプに分かれます。

各タイプの後見人をそれぞれ「補助人」「保佐人」「後見人」と呼び分け、症状が重くなるにつれ後見人がおこなえる業務の範囲も広がります。

なお、法定後見制度による売却でも、不動産によっては家庭裁判所・後見監督人の許可が必要です。

参照:厚生労働省「法定後見制度とは(手続の流れ、費用)」

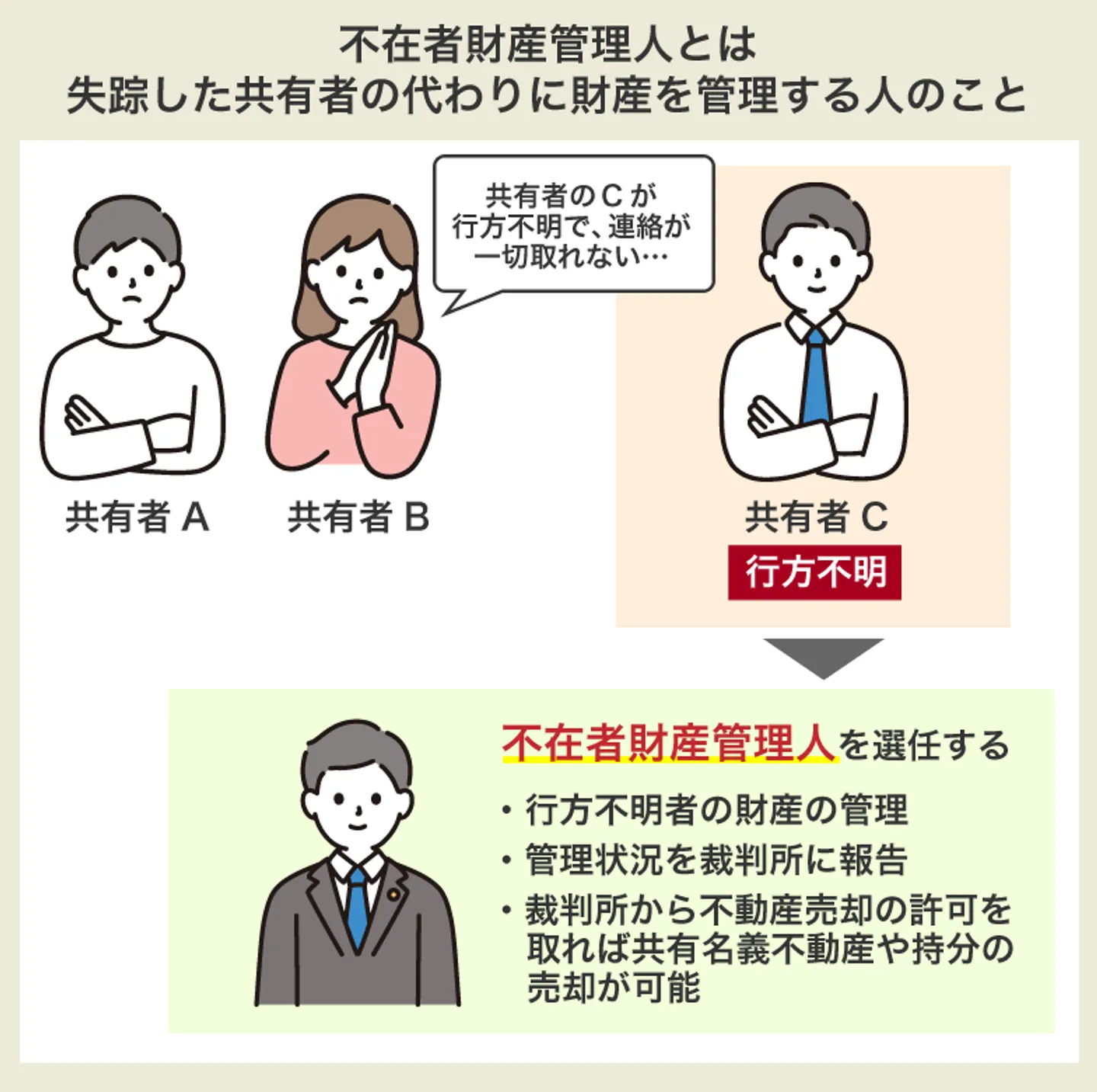

行方不明で連絡が取れない場合は「不在者財産管理人」を選任する

共有者が失踪し、戸籍調査などあらゆる手を尽くしても居場所や連絡先がわからない場合、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任を申し立てます。

不在者財産管理人とは、家庭裁判所の監督のもと、不在者の所在や居所がわかるまで代わりに財産を管理する人のことです。財産目録を作成し、管理状況を裁判所に報告します。

不在者財産管理人の選任後、裁判所に不動産売却の許可を取れば、共有名義不動産やその持分の売却が可能です。

参照:裁判所「不在者財産管理人選任」

生死が7年以上わからなければ「失踪宣告」を申し立てる

行方不明者の生死が7年以上不明の場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをするという方法もあります。

失踪宣告をすれば、不在者は死亡したものとみなされるので、相続(遺産分割)という形で共有名義を解消できます。

また、失踪の理由が戦争や船舶の沈没、震災などの場合は、生死がわからなくなってから1年で失踪宣告が可能です。

参照:裁判所「失踪宣告」

失踪宣言や不在者財産管理人については、下記の記事も参考にしてみてください。

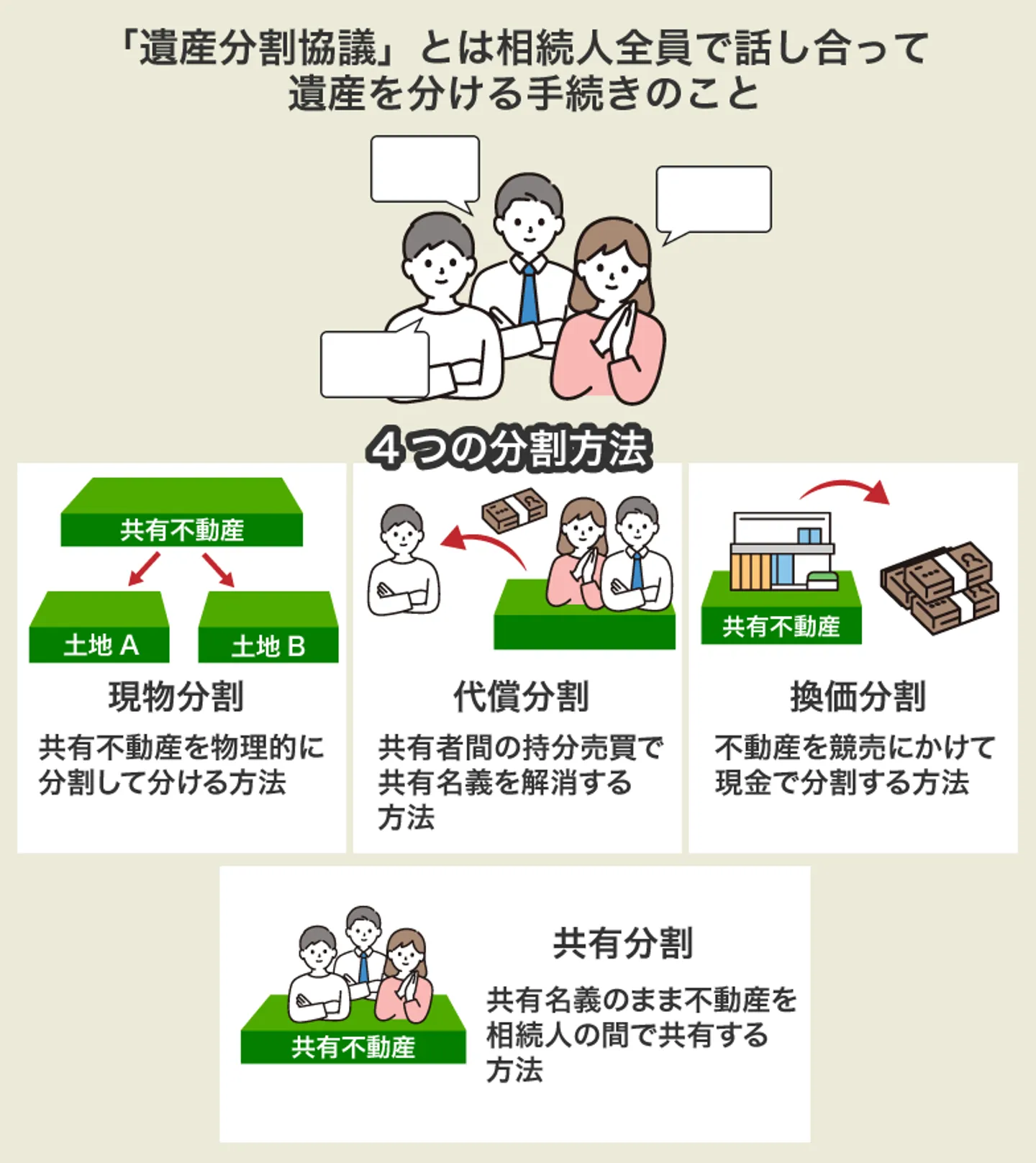

複数人で不動産を相続するときは「遺産分割協議」で共有名義を避ける

亡くなった人が不動産を持っている場合、その不動産を複数人で相続してしまうと、共有名義になってしまいます。

共有名義を避けるためには、遺産分割協議を行い、どのように相続するのか相続人の間で決めましょう。遺産分割協議を行うことで、「誰か1人の単独名義にする」「売却して現金で分割する」といった相続方法を取れます。

また、遺産分割協議がまとまらない場合、調停や審判といった法定での手続きも可能です。審判まで移行すれば、共有物分割請求訴訟と同じように裁判所によって相続方法を決められます。

遺産分割協議や調停・審判に移行する場合の流れは、関連記事で詳しく解説しています。

欲しい財産がないなら「相続放棄」もおすすめ

遺産のなかに欲しい財産がない場合や、財産より債務(借金)のほうが多く損してしまう場合は、「相続放棄」も検討しましょう。

相続放棄は、文字通り相続権を放棄する手続きです。相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。

相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」とみなされるため、相続におけるすべての手続きから除外されます。遺産分割協議などに一切関わりたくない場合は検討してみましょう。

ただし、相続放棄は相続権そのものを放棄するため、特定の財産だけ残すといったことはできません。不動産を相続放棄したければ、預貯金や有価証券など他の財産も放棄することになります。

参考:裁判所「相続の放棄の申述」

>>【最短48時間で現金化!】共有持分専門の無料買取査定はこちら

相続放棄するメリット・デメリット、放棄すべきケースなどは、以下の記事で詳しく解説しています。

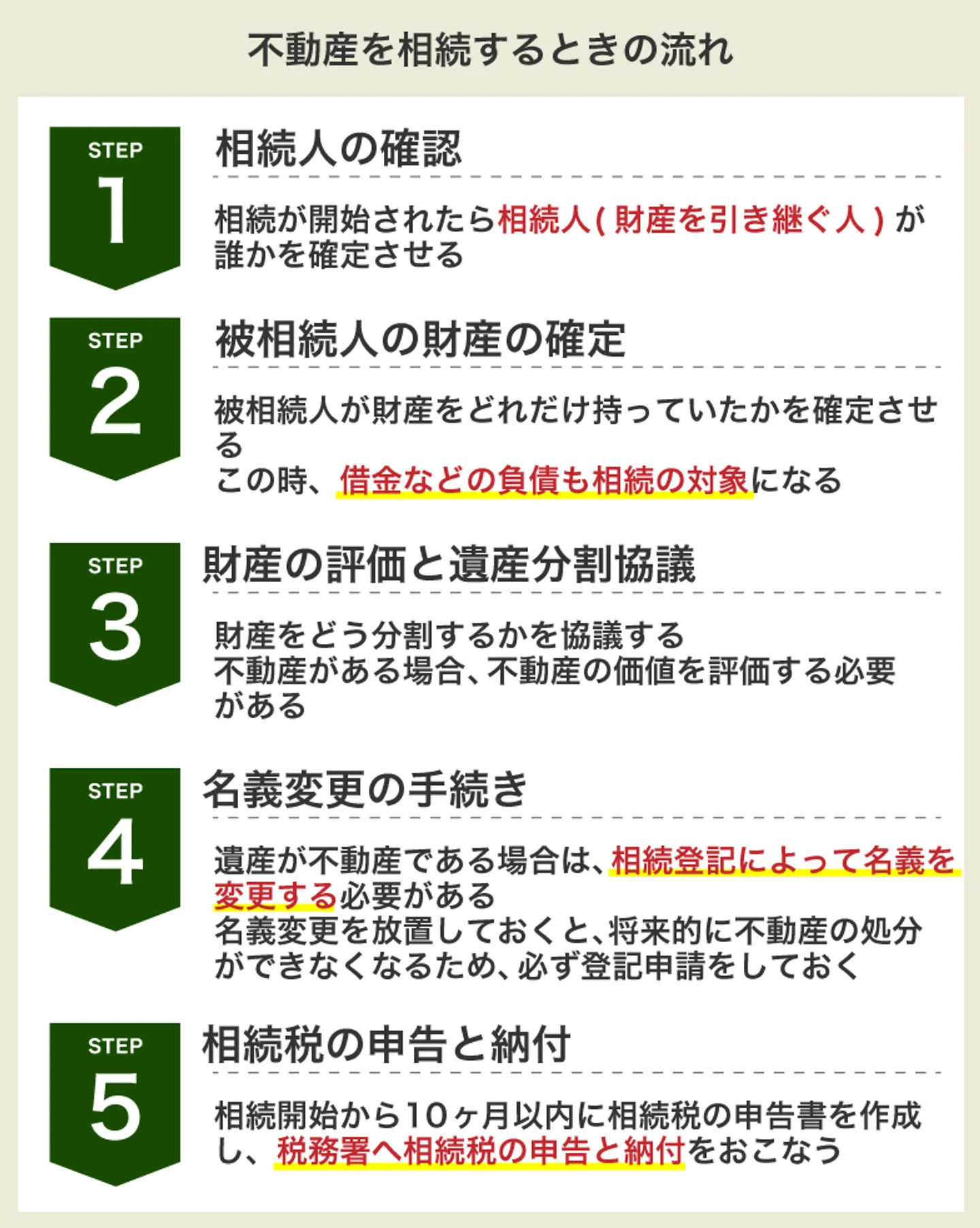

不動産を相続するときの流れ

不動産を相続する際のおおまかな流れは、以下の通りです。

- 相続人の確認

- 被相続人の財産の確定

- 財産の評価と遺産分割協議

- 名義変更の手続き

- 相続税の申告と納付

相続が開始されたら、まず相続人と財産を確定させる必要があります。被相続人の財産が不明瞭な場合は、銀行の通帳や郵便物、自宅に保管している書類などから調査しましょう。

相続人と財産が確定したら、次にその財産をどのように分割するのかを協議します。

遺産分割協議の段階で不動産の共有名義を解消したい場合、先述した「誰か1人の単独名義にする」「売却して現金で分割する」などの方法を検討しましょう。

最後に名義変更の手続きと、相続税の申告・納付をすれば不動産の相続は完了です。

なお、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があるため、この基礎控除を超えた場合にのみ相続税が課されます。

基礎控除の範囲内であれば相続税は発生しませんが、計算ミスをする恐れもあるため、税理士に相談することをおすすめします。

不動産相続の流れや注意点については、下記の記事も参考にしてみてください。

共有者が死亡した場合は相続人かどうかで取り扱いが異なる

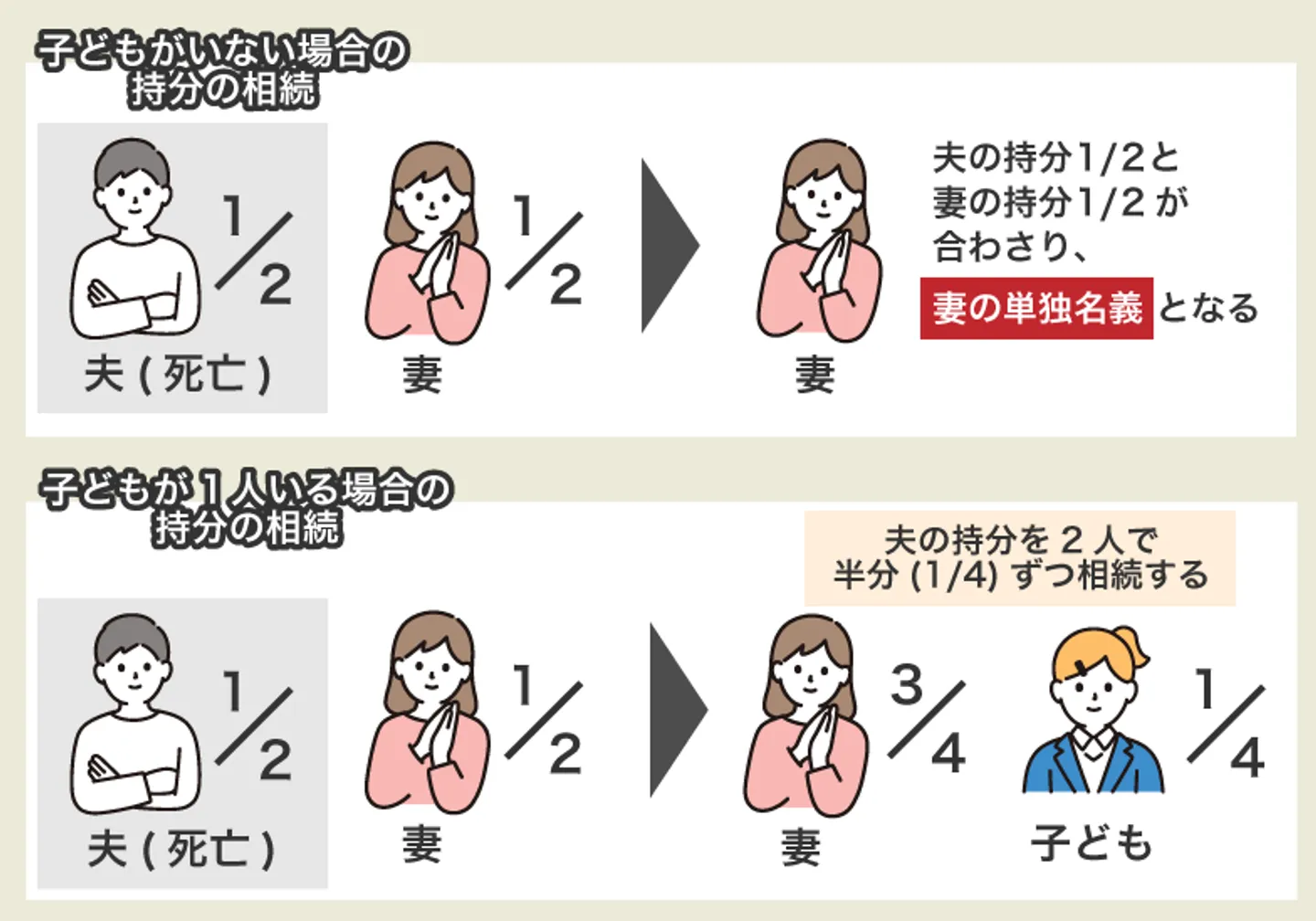

共有者が死亡した場合、その共有持分は相続人に引き継がれます。具体的なパターンとしては、以下の2つが挙げられます。

- 共有者かつ相続人・被相続人の関係

- 共有者だが相続人・被相続人ではない関係

共有者かつ相続人・被相続人の関係であれば、相続で得た共有持分と、自分がもともと持っていた共有持分を足すことになります。

例えば、夫婦で1/2ずつ共有している状態で、夫が死亡したとします。相続人が妻だけなら、夫の持分1/2と妻の持分1/2が合わさるので、相続後は妻の単独名義です。

一方、子どもが1人おり、夫の持分を2人で半分ずつ(1/4ずつ)相続すると、次のようになります。

相続人が多いほど共有持分は細分化されてしまうため、先ほど紹介した遺産分割協議で共有名義を解消できるよう相続方法を取り決めましょう。

反対に、共有者との間に血のつながりがなければ、原則として相続に関わることはありません。「相続によって共有持分を取得した人」が、新しい共有者になるだけです。

ただし、亡くなった共有者に相続人が1人もいない場合、共有持分は他共有者へ帰属されます。

民法第255条

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。出典:e-Govポータル「民法第255条」

※相続人がいなくても、特別縁故者(内縁の妻など相続人と密接な関係にある人)がいる場合、その人への財産分与が優先される。

共有者の持分を取得した場合は遺贈とみなされるため、相続税が課されます。

「共有者だが相続人・被相続人ではない関係」で共有者が死亡した場合は、まず相続人や特別縁故者を探しましょう。不在の場合は相続財産清算人と連絡を取って(もしくは自分で申し立て)、共有名義の精算について話し合います。

参考:裁判所「相続財産清算人の選任」

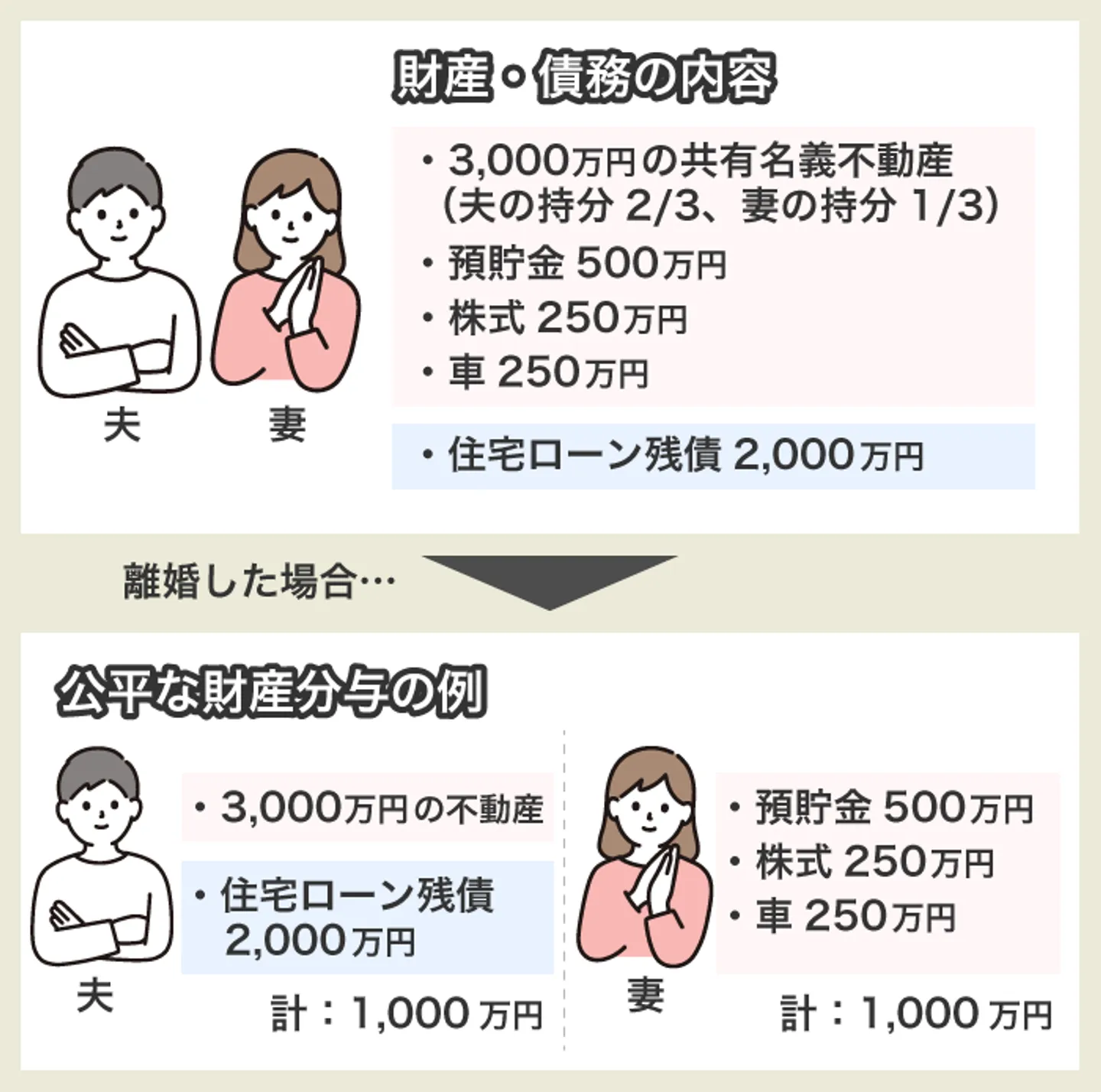

離婚した場合は個々の状況に応じて対応する

離婚した際は、夫婦の共有名義不動産も財産分与の対象となりますが、財産分与は「夫婦の共有財産全体で折半」が原則です。

そのため、持分割合通りには財産分与できない可能性があります。

例えば、財産・債務が以下のような内容だったとします。

・3,000万円の共有名義不動産(夫の持分2/3、妻の持分1/3)

・上記不動産の住宅ローン残債2,000万円

・預貯金500万円

・株式250万円

・車250万円

上記を合計すると2,000万円なので、財産分与では1,000万円ずつ分ける必要があります。一例としては、夫が不動産とローン残債を、妻がそれ以外の財産を取得すれば、公平な財産分与が可能です。

折半はあくまで原則なので、実際の割合や分け方(誰がどの財産を取得するか)は夫婦の話し合い次第です。

しかし、「離婚後も家を残したい」「不倫が原因なので慰謝料も欲しい」という事情が絡むと、合意を得るのは簡単ではありません。

離婚に合わせて共有名義を解消するなら、次のような選択肢が挙げられます。

- 財産分与で単独名義になるよう調整する

- 持分の夫婦間売買(代償金の授受)で不動産を単独名義にする

- 不動産を売却して現金で財産分与をする

個々の状況によって考えるべきことが多種多様なので、自分が損しないよう財産分与するためには、離婚に詳しい弁護士へ相談しましょう。

また、下記の関連記事でも、財産分与における共有名義不動産や住宅ローンの取り扱いについて解説しています。

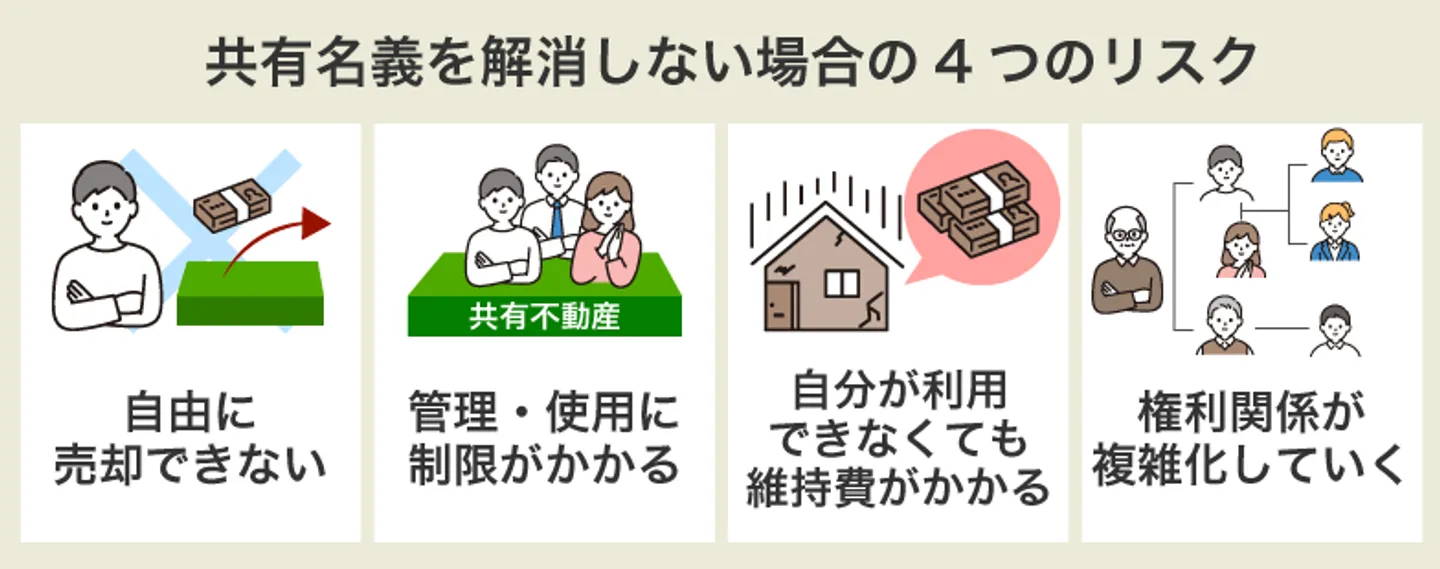

共有名義を解消しない場合のリスク

ここまで共有名義の解消方法や状況別の取り扱い方を紹介しましたが、そもそも「共有名義のリスク」を把握していなければ、解消の必要性も理解しにくいでしょう。

不動産を共有名義にしておくと、次のようなリスクがあります。

- 自由に売却できない

- 管理・使用に制限がかかる

- 自分が利用できなくても維持費はかかる

- 権利関係が複雑化していく

それぞれ細かく解説していきます。

自由に売却できない

共有名義不動産を売却する際は、共有者全員の同意が必要となります。そのため、1人でも売却に反対していれば、その不動産を売却できません。

共有物分割請求訴訟を起こせば強制的な売却も可能ですが、どのような判決が出るかは裁判官次第になってしまう上、手続きに手間もかかります。

「手間なく共有名義を解消したい」「早く現金が欲しい」という場合は、単独でも実行できる「共有持分の第三者への売却」をおすすめします。

>>【最短48時間で現金化!】共有持分の無料査定窓口はこちら

管理・使用に制限がかかる

売却以外にも、共有名義不動産には様々な制限がかかります。

| 保存行為(1人でもできること) |

現状維持のための修繕、不法占拠者に対する明渡し請求など |

| 管理行為(持分割合の過半数でできること) |

5年以内の賃貸借契約、資産価値を高めるリフォームなど |

| 変更・処分行為(共有者全員の同意が必要) |

売却、解体、5年超の賃貸借契約など |

例えば、収益物件として賃貸に出したくても、共有者全員(もしくは持分割合の過半数)の同意を得なければ貸し出しできません。

共有者間の対立が根深いと話し合うだけでも一苦労なので、共有名義を解消したほうがトラブルを避けられます。

なお、持分割合に応じた「共有者に可能な行為」については、下記の関連記事も参考にしてください。

自分が利用でなくても維持費はかかる

共有名義であれば、共有者は誰でも不動産を利用できます。しかし、実際には誰かが独占的に使用していたり、賃料収入を独占していたりするケースも少なくありません。

平等に使用するためには話し合いが必要ですが、仮に自分が利用できない状態でも、修繕費や固定資産税といったコストは持分割合に応じて負担する必要があります。

自分は住んでもいないのに維持費を負担し続けるのは、損以外の何ものでもありません。余計な出費をなくすためにも、共有名義の解消を検討してみましょう。

権利関係が複雑化していく

共有名義は、相続を繰り返すことで複雑化していきます。

例えば、最初の共有者がAとBの2人だけでも、Aが死亡してその子どもC・Dが引き継ぎ、さらにCの配偶者とDの甥姪が相続する…といった流れで、ネズミ算式に共有者が増えていくかもしれません。

共有者が増えれば権利関係を把握できなくなり、売却や維持・管理の話し合いも難しくなります。また、共有持分が細分化されることで、一つひとつの価値も下がってしまいます。

不動産全体を売るにしろ、自分の共有持分だけ売るにしろ、なるべく行動を起こすことが大切です。

共有者と関わらずに解消するなら専門業者への売却がおすすめ

共有名義では、「共有者と連絡が取れない」「共有者と揉めている」といったケースが多々あります。そのため、共有者と関わらず単独で解消したいという人も少なくありません。

共有者と一切関わらずに共有名義を解消するなら、第三者への売却が最もおすすめです。共有者と面識がないような物件でも、手間なくスピーディーに共有持分を手放せるからです。

もちろん共有持分を単独で売却するよりも、共有者全員で売却した方が価格は上がりやすいため、基本的には共有者全員で協力する方法がベストです。

しかし、共有者と協力できるような状態でない場合、金銭的なメリットよりもトラブルや負担を避けるために素早く売却をした方がよいケースもあります。

「共有者と話し合いができない」「関わらずに持分を手放したい」と考えている方は、スピーディーに共有持分の買取ができる専門業者に売却しましょう。

>>【最短48時間で現金化!】共有持分専門の無料買取査定はこちら

まとめ

共有名義を解消する方法には、様々なものがあります。大切なのは、不動産の状況や自分の希望に合った方法を選ぶことです。

単独名義として所有し続けたい場合や、少しでも高く売りたい場合は、まず共有者と相談しましょう。

共有者との話し合いが成立せず、強制的にでも共有名義を解消したいといった場合は、共有物分割請求訴訟という選択肢もあります。

なるべく手間をかけず、少しでも早く共有名義から抜け出したければ、共有持分の売却がおすすめです。専門の買取業者なら、最短数日で現金化もできます。

共有者との協議で揉めてしまったり、共有持分の売却について不安があれば、弁護士や不動産会社などの専門家にも相談しましょう。共有名義に詳しい専門家なら、トラブルなく共有名義を解消するための的確なアドバイスをしてくれます。

>>【全国の弁護士と連携!】共有持分の無料相談窓口はこちら

共有名義の解消についてよくある質問

共有者が海外にいる場合でも解消は可能ですか?

共有不動産を売却したり分筆したりするには共有者全員が立ち会う必要があるため、共有者の誰かが海外にいる場合は一時的に帰国してもらわなければなりません。

帰国が難しいときは、代理人を選任して売却や分筆の手続きをするという方法もあります。

なお、自分の持分だけを売却するのであれば同意や立会いは必要ないため、共有者が海外にいても問題はありません。

共有者が障がい者の場合は共有名義をどう解消しますか?

共有者が障がい者の場合は、

共有者が認知症の場合は「成年後見制度」を活用すると同様、成年後見制度を利用します。

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-