事故物件が売却しづらい理由

事故物件の売却は、法的に制限されているわけではないため、売却自体は可能です。

しかし、通常物件よりも売却が難航しやすいのが実情であり、これには物件で起きた人の死が心理的な抵抗を与えやすいことが理由になります。専門的にはこれを「心理的瑕疵」と呼び、法的には売却は可能であっても、「仲介に出したけど購入希望者がなかなか現れない」という状態になりやすいのです。

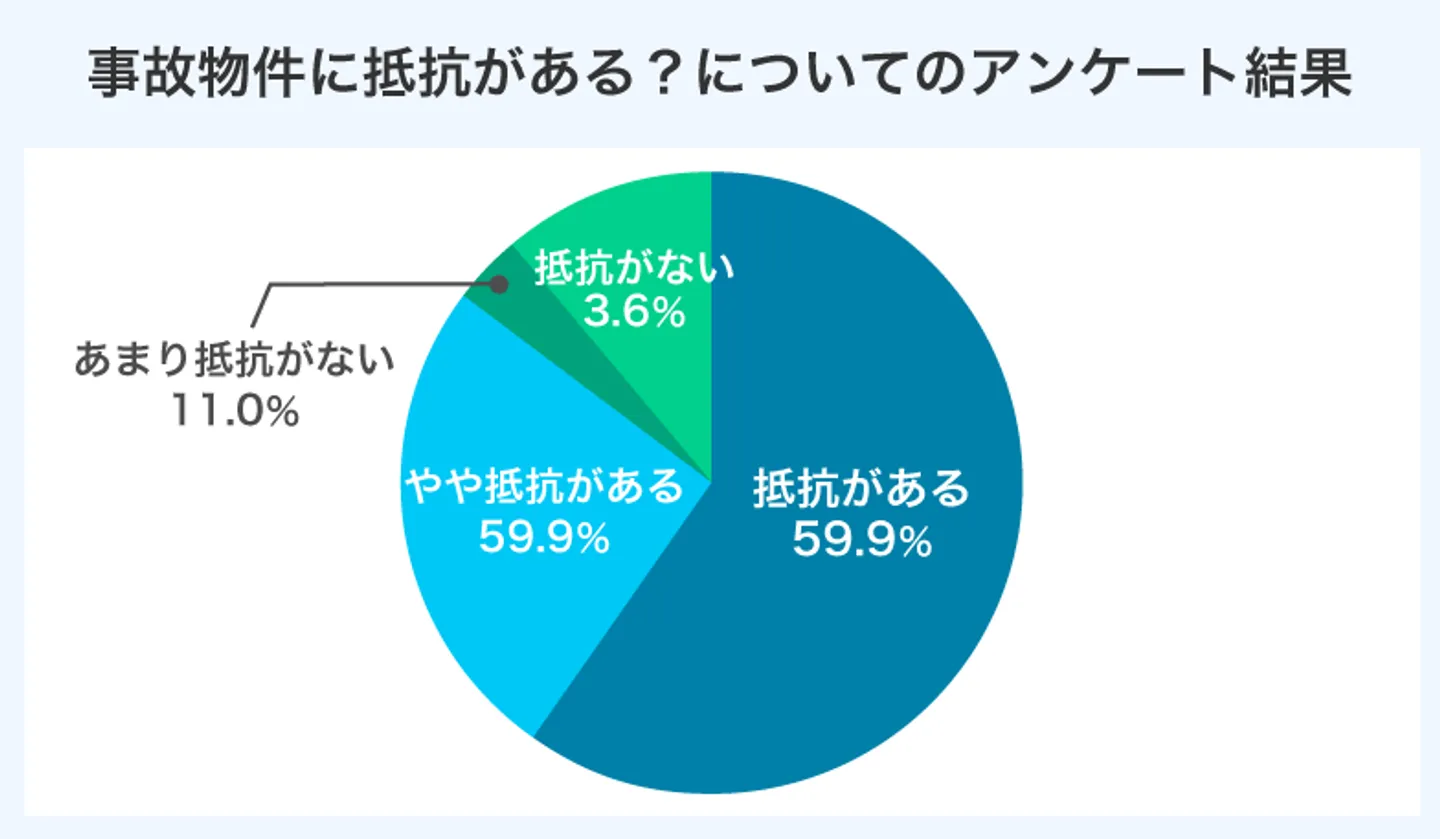

実際に、10~80代以上の男女1000人を対象に実施したアンケートでも、「事故物件にやや抵抗がある」「事故物件に抵抗がある」と答えた人は全体の約85%にのぼりました。

| 事故物件への抵抗の有無 |

割合(%) |

| やや抵抗がある |

25.5% |

| 抵抗がある |

59.9% |

| あまり抵抗がない |

11.0% |

| 抵抗がない |

3.6% |

さらに、抵抗があると答えた方に理由を聞いたところ、以下の意見が挙げられました。

・自分は霊感などはもともとなく、幽霊も見たことがないのだが、過去になにか起きた場所というのはやはりすこし恐ろしく感じるので夜眠れないと思うから。

・何か悪いことが起こりそうだから。

・心霊現象や良くないことが起きそうだからです。

・縁起的なものを考えてしまい、ニュートラルな精神状態で生活しにくいから。運が悪いだけで、どうしても余分な思考をしてしまうから。

このように、事故物件に対して多くの方々が心理的瑕疵を感じていることがわかります。

事故物件を仲介で売却する場合は買主が現れづらくなるのが実情

事故物件の売却は、法律などで制限されているわけではありません。そのため、買主が現れれば人の死があった事故物件でも通常物件と同様の方法で売却できます。

事故物件の売却を仲介業者に依頼し、買主を探すことは可能です。実際に買主が現れれば人の死があった事故物件でも通常物件と同様の方法で売却できます。

ただし、通常物件と異なり、事故物件は買主が見つかりづらいため売却が難しいです。実際、弊社に対して「仲介で売却できなかった事故物件はどうすれば売れるのか」というご相談を受けることが多々あります。

特に、ニュースで全国的に取り上げられたような事件があった事故物件の場合、心理的な抵抗を与えやすくなるため、買主はなかなか現れないと予測されます。

そのため、買主を探す必要がある仲介では、事故物件を売却するのは困難といえるのです。詳しくは後述しますが、基本的に事故物件は買取業者に直接買い取ってもらうのが得策でしょう。

どのような物件が事故物件に該当する?事故物件と判断される基準

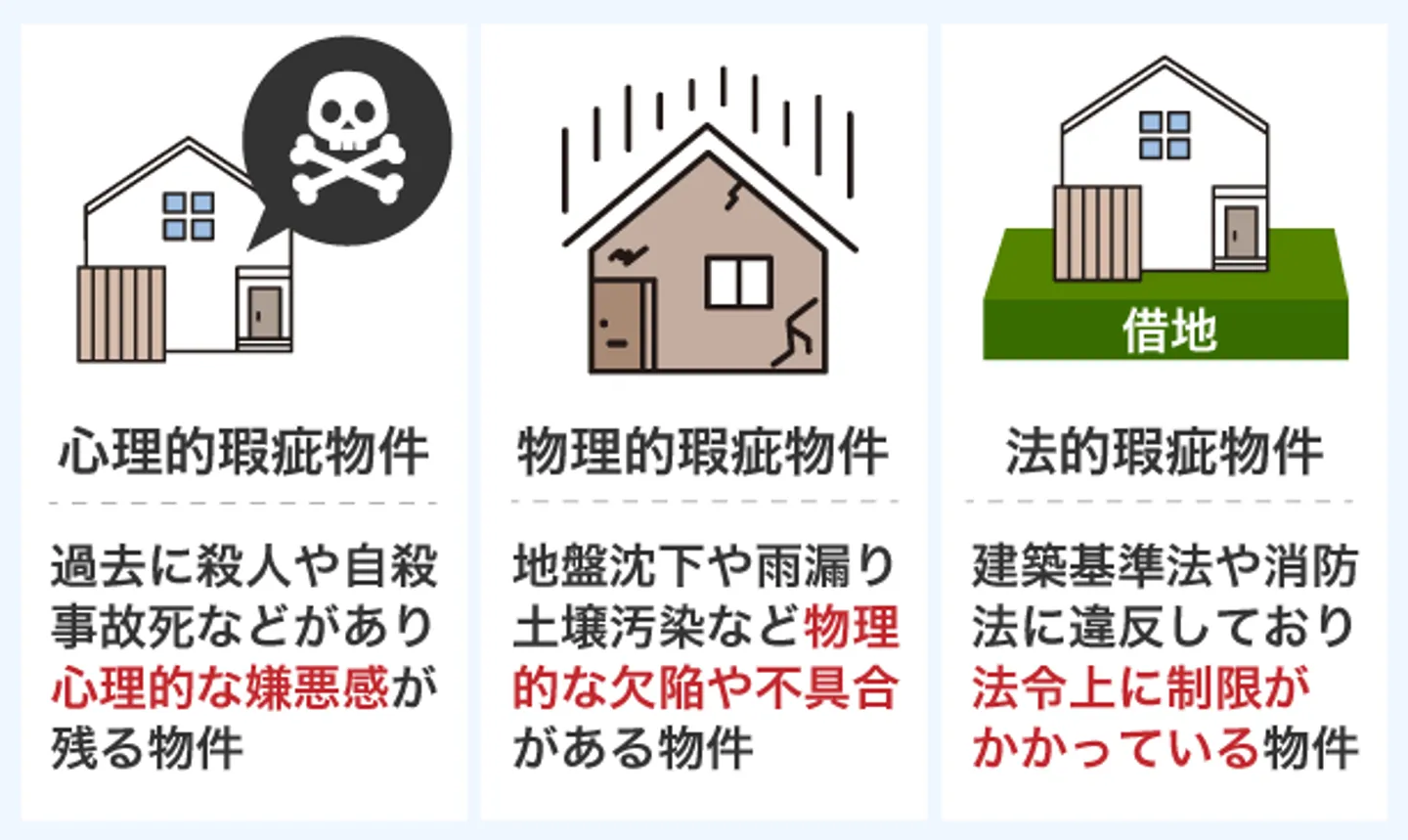

「事故物件」という言葉には、法的な定義はありません。ただし、一般的には自殺や他殺などの事件、火災による事故、特殊清掃が必要な死などが発生した「心理的瑕疵のある物件」を指します。

実務では、2021年に国土交通省が公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が、広く参照されています。

ガイドラインでは、これまで曖昧だった「人が亡くなった物件に関する告知義務の目安」が明確化されています。不動産会社や購入希望者が「事故物件かどうか」を判断する際の参考資料として活用され、円滑な不動産取引に役立っています。

なお、ガイドラインで示された告知義務については、「事故物件の売却では告知義務が生じる」で詳しく解説します。

事故物件に該当するケース

事故物件に法的な定義はないものの、一般的には以下のようなケースが事故物件として扱われます。

- 自殺や殺人などが起きた物件

- 火災が発生した物件

- 社会的影響の大きい事件・事故が起きた集合住宅

- 自然死・不慮の事故死だが特殊清掃が必要になった物件

自殺や殺人が起きた物件は、心理的瑕疵として告知義務が発生するため、事故物件として扱われます。

火災が発生した物件は、心理的瑕疵や物理的瑕疵があるとみなされます。そのため、火災の規模や死者の有無に関係なく、告知義務が発生します。全焼・半焼するほどの大規模な火災はもちろん、ボヤ程度の小規模な火災でも事故物件として扱われます。

また、マンションやアパートなどの集合住宅全体が、事故物件として扱われるケースもあります。たとえば、「連日ニュースに取り上げられるような社会的影響の大きい事件や事故」「エントランスや階段など、入居者が日常的に使用する共有部分での事件・事故」が発生した場合、建物全体が事故物件とみなされるケースもあります。

自然死・不慮の事故死に関しては、基本的に事故物件として扱われませんが、遺体が長期間放置され、臭気や汚染などで特殊清掃が必要になった場合は、心理的瑕疵があるとされ、事故物件として扱われます。

事故物件に該当しないケース

以下のような物件については、事故物件に該当しません。

- 病死や老衰などの自然死が起きた物件

- 日常生活の不慮の事故死が起きた物件

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン」では、自然死や日常生活での不慮の事故死については、賃貸借取引および売買取引のいずれも告知する必要はないと示されています。そのため、買主・借主に告知せずに、通常の物件と同じように取引が可能です。

老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については、そのような死が居住用不動産について発生することは当然に予想されるものであり、統計においても、自宅における死因割合のうち、老衰や病死による死亡が9割を占める一般的なものである。

原則として、賃貸借取引及び売買取引いずれの場合も、これを告げなくてもよい。

事故死に相当するものであっても、自宅の階段からの転落や、入浴中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥など、日常生活の中で生じた不慮の事故による死については、そのような死が生ずることは当然に予想されるものであり、これが買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えられることから、賃貸借取引及び売買取引いずれの場合も、自然死と同様に、原則として、これを告げなくてもよい。

引用元 国土交通省|宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン

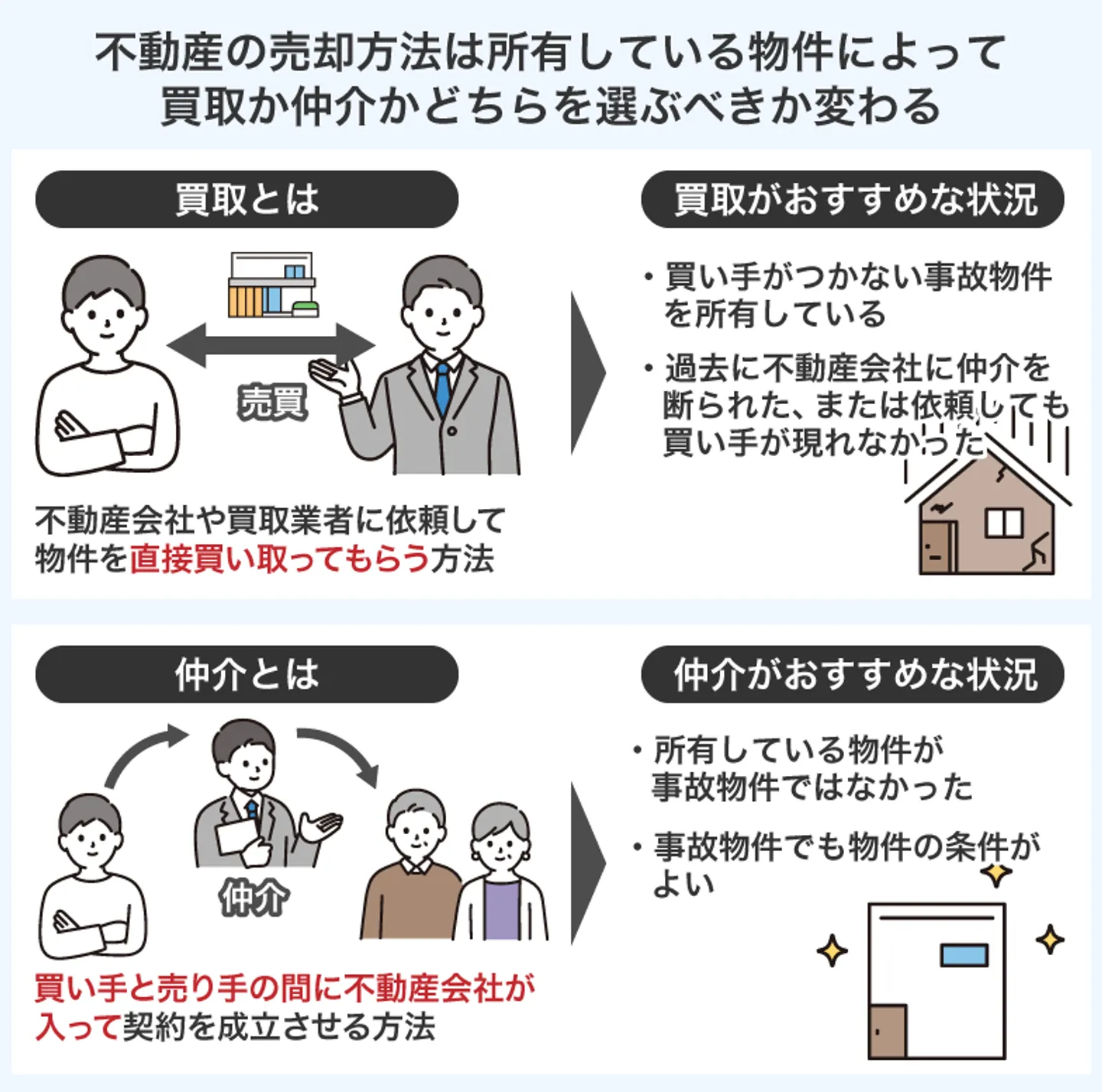

事故物件の売却方法

事故物件の売却方法は、主に「買取業者で売却する」「仲介業者で売却する」の2通りです。買取業者は物件を直接買い取るため、買主がつかない事故物件や仲介業者で断られたような事故物件でも、売却できる可能性があります。

一方、仲介業者では買主を探し、売却といった流れであるため、買主が見つからない場合は、売却まで時間を要します。そのため、仲介業者への依頼が向いているのは、エリアや築年数などの条件が良く、事故物件であっても買主が見つかる可能性がある場合です。

買取業者で売却する

不動産買取業者に依頼して、物件を直接買い取ってもらう方法です。仲介のように買主を探す必要がないため、約1週間〜1ヵ月程度の短期間で売却ができます。

ただし、売却価格は「仲介での売却価格の7〜8割程度」になるのが一般的です。売却価格が下がるのは、買い取った不動産会社が再販売に向けてリフォームや広告などの費用をかける必要があるためです。

また、相場はあくまでも目安であり、実際の価格は事故物件の条件によって異なります。たとえば、「事件性が強いかどうか」「築年数や立地条件」「事故からの経過年数」「特殊清掃の必要性」などによって、相場よりも高くなるケースもあれば、さらに安くなるケースもあります。

事故物件を買取業者に依頼して売却する際の流れは、以下のとおりです。

- 買取業者に査定を依頼する

- 所有する事故物件の査定額を提示してもらう

- 査定額に問題がなければ、その業者と売買契約を締結する

- 売買契約で定められた日程に決済・引き渡しを行う

買取業者を選ぶ際は、事故物件の取引実績があるかどうか、信頼性のある会社かどうかも確認しておくと安心です。事故物件の買い取りはもちろん、取引実績をもととした査定を受けられるため、納得のいく売買になりやすいでしょう。

買取業者での売却がおすすめのケース

買取業者による売却がおすすめなのは、以下のようなケースです。

- 長期間売れない事故物件を所有している場合

- 過去に仲介を依頼したが売却できなかった場合

- 価格が下がっても物件を早く手放したい場合

建物に大きな損傷がある、過去に重大な事件・事故が起きて話題性が高いといった物件は、仲介業者に依頼しても買主が見つからない可能性があります。場合によっては、仲介自体を断られてしまうことも考えられます。

実務の現場でも、事故物件は購入希望者から敬遠される傾向が強く、仲介での売却を断念して、最終的に買取へ切り替えるケースが少なくありません。

そのため、買主を見つけるのが難しそうな事故物件であれば、買取業者への売却を検討することをおすすめします。仲介よりも売却価格は低い傾向にありますが、手間をかけずに早期売却できるという大きなメリットがあります。

「事故物件を早く処分したい」「事故物件の管理から解放されたい」といった場合には、買取業者の利用がおすすめです。

仲介業者で売却する

不動産仲介業者に依頼し、事故物件の買主を探してもらって売却する方法です。買取に比べて高値で売却できる可能性がありますが、買主が見つからない限り、売却は成立しません。

仲介での売却期間は一般的に3ヵ月〜1年程度ですが、事故物件の場合はさらに時間がかかることもあります。実際、1年以上買主が現れず、弊社に買取の相談をされるケースも多々あります。

事故物件を仲介業者に依頼して売却する際の流れは、以下のとおりです。

- 不動産会社に査定を依頼する

- 査定額に問題がなければ不動産会社と媒介契約を締結する

- 売却活動を通して買主を見つける

- 買主と売買契約を締結する

- 売買契約で定められた日程に決済・引き渡しを行う

事故物件でも、立地が良い・建物の状態が良好・心理的瑕疵の影響が少ないといった条件がそろえば、仲介による売却が期待できるケースもあります。売却価格を重視したい場合は、事故物件の取り扱い実績のある仲介業者を探して相談してみると良いでしょう。

ただし、事故物件を現状のまま売却できるケースは少ないため、特殊清掃やリフォームが必要となる可能性もあります。そのため、清掃や修繕の範囲やタイミング、必要な費用についても確認のうえ、進めることが重要です。

仲介業者での売却がおすすめのケース

仲介業者による売却がおすすめなのは、以下のようなケースです。

- エリアや築年数など条件の良い事故物件の場合

- 時間をかけてでも、より高く売りたい場合

エリアや築年数などの条件が良い物件は、その物件のもつ魅力から、事故物件であっても買主が見つかる可能性があります。物件の条件が良く、「時間をかけても高値で売却したい」「買取価格に納得できない」といった場合は、仲介業者に相談してみると良いでしょう。

また、「事故物件に該当しないケース」で解説したとおり、特殊清掃を必要としない自然死や、日常的な不慮の事故死は、事故物件として扱われないこともあります。その場合、通常の不動産と同様に仲介で売却できる可能性が高くなります。

ただし、仲介は買主が現れてはじめて成立するため、売却までに時間がかかる可能性があります。不動産会社に依頼する際には、「どれくらいの価格で売れそうか」「売却までにどの程度の期間がかかるか」 といった具体的な見通しを事前に確認しておくと安心です。

事故物件の売却相場は「一般の売買価格から1~5割程度の減額」

弊社には、事故物件の売却価格に関するご相談も数多く寄せられています。

前提として、不動産の価格は立地・広さ・築年数・建物の状態といった条件によって決まります。事故物件の場合はさらに、「どのような理由で事故物件とされているのか」といった心理的な要因の影響も大きくなります。こうした事情から、「必ずこの金額で売却できる」と一律に断言することはできません。

とはいえ、人の死があったことで買主がつきづらいことは確かであるため、通常物件よりも売却価格は安くなるのが基本の考え方になります。過去の買取事例を考慮すれば、事故物件の売却相場は通常の物件と比べて売却価格が1割〜5割程度下がった価格となります。

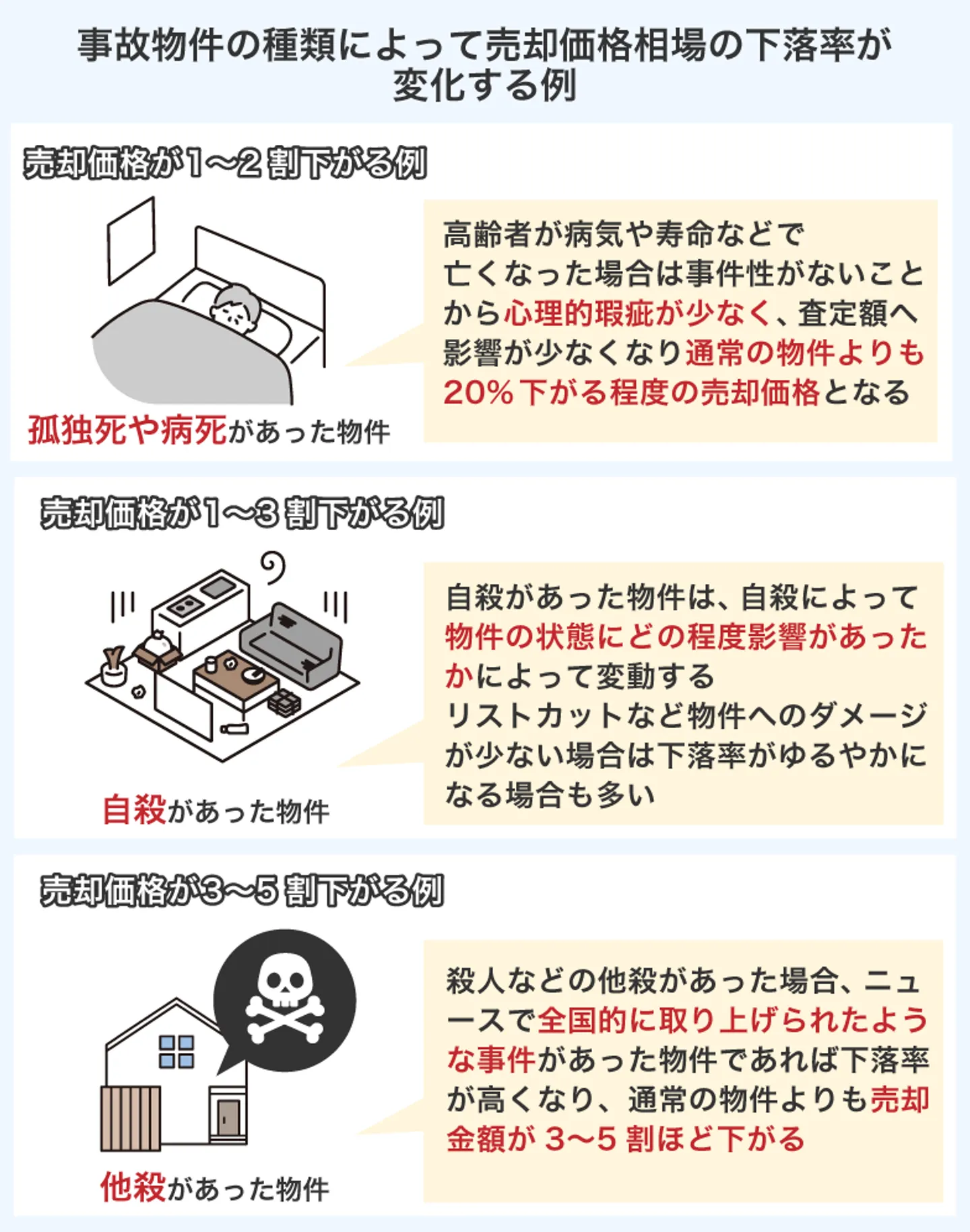

また、事故物件の売却価格の下落率は、発生した出来事の内容によって大きく異なるのが基本です。以下は、種類ごとのおおよその下落率の目安です。

※上記の下落率は、イエコンに寄せられたご相談内容や、提携業者による実際の買取事例をもとに算出した目安です。必ずしもこの価格で売却できるとは限りませんので、参考情報としてご確認ください。

なお、買取業者に売却する場合は、「仲介での売却価格の7〜8割程度が目安」となるため、上記の下落率からさらに価格が下がる可能性があります。 買取業者は再販売を見据え、リフォームや特殊清掃、広告活動などに必要なコストを差し引いたうえで査定額を決定するためです。

ただし、「都心部など立地が良いエリアにある」「築年数が5年以内と新しい」「建物の設備・状態が良好で魅力がある」といった条件がそろえば、事故物件であっても価格の下落を抑えられるケースもあります。

また、購入希望者の感じ方にも個人差があります。たとえば、「自然死であれば気にならない」という人もいれば、「どのような死因であっても、人が亡くなった物件は避けたい」という人もいるため、買主の価値観によっても価格が変動します。

ワンポイント解説

事故物件の下落率はあくまで目安であって、実際の売却金額は事故物件の種類や状況、立地などによって決定されます。所有する事故物件の売却金額をより詳しく知りたい場合、複数の買取業者に見積もりを依頼して、それらの査定額から相場感をつかむとよいでしょう。

孤独死や病死があった物件:1〜2割程度の減額

これまでの売却事例をもとにした目安ですが、孤独死や病死の場合は通常の物件よりも売却金額が1〜2割ほど下がるのが一般的です。

仮に市場価格1,000万円の事故物件であれば、仲介の場合は800〜900万円程度、買取の場合は560~720万円程度が売却相場となります。

孤独死や病死は、自然死や日常生活における不慮の死であるため、自殺や他殺よりも心理的な抵抗が少なくなりやすいです。そのため、事故物件のなかでは、孤独死や病死があった物件は売却金額の下落率が比較的少ない傾向があります。

実際に、弊社がとったアンケートでも下記のような回答がありました。

事故物件の中で、殺人、自殺などの場合は、人の想いが強く残っていそうでかなり抵抗がある。ただ、自然死については、そんなに抵抗はない。

とはいえ、人が亡くなった物件であるため、通常の物件よりも購入するのに敬遠されやすいことには変わりません。さらに、遺体が放置されて特殊清掃を行った物件であれば、臭いや汚れはなくとも心理的な抵抗は感じられやすくなります。

自殺があった物件:1〜3割程度の減額

自殺があった物件も通常の物件より売却金額が下がるのが一般的です。目安としては、通常の物件の1〜3割ほど売却金額が安くなる傾向があります。仮に市場価格1,000万円の事故物件であれば、仲介の場合は700〜900万円程度、買取の場合は490~720万円程度が売却相場となります。

なお売却金額の下落率は、自殺によって物件の状態にどの程度影響を与えたかによっても変動するのが一般的です。

たとえば、リストカットが原因の場合、比較的物件に与えるダメージが少ないため、売却金額の下落率はゆるやかになると考えられます。

また、実務経験上、飛び降り自殺があった物件は比較的価格の下落幅が小さく、通常の物件と比べても1割程度の減額にとどまる傾向にあります。立地がよい有名なマンションであれば、飛び降り自殺があっても通常物件と同等の金額で売却できる可能性もあります。

他殺があった物件:3〜5割程度の減額

殺人などの他殺があった物件は、ほかの事故物件よりも心理的に敬遠されやすいです。そのため、事故物件のなかでも売却金額の下落率が最も高くなる傾向があり、通常の物件よりも売却金額が3〜5割ほど下がります。

仮に市場価格1,000万円の事故物件であれば、仲介の場合は300~500万円程度、買取の場合は210~400万円程度が売却相場となります。

また、この下落率は原因となった事件によっても変動します。たとえば、ニュースで全国的に取り上げられたような事件があった物件であれば、悪印象が払拭されづらくなる傾向です。

そのため、価格の下落率が大きくなるだけでなく、買主に敬遠されることから、仲介業者に取引を断られてしまう可能性もあります。

一方、事故物件を専門に扱う買取業者であれば、たとえ他殺があった物件でも買取に期待できます。買取業者は、事故物件のような「訳あり物件」であっても価値を高めて再販売するノウハウを持っているためです。

再販売に必要なリフォーム、清掃のコストを考慮するため売却価格は下がりますが、売却自体は引き受けてもらえるケースが多いです。買主から敬遠されるような事故物件であれば、仲介にこだわらず、買取業者に相談するのが得策といえるでしょう。

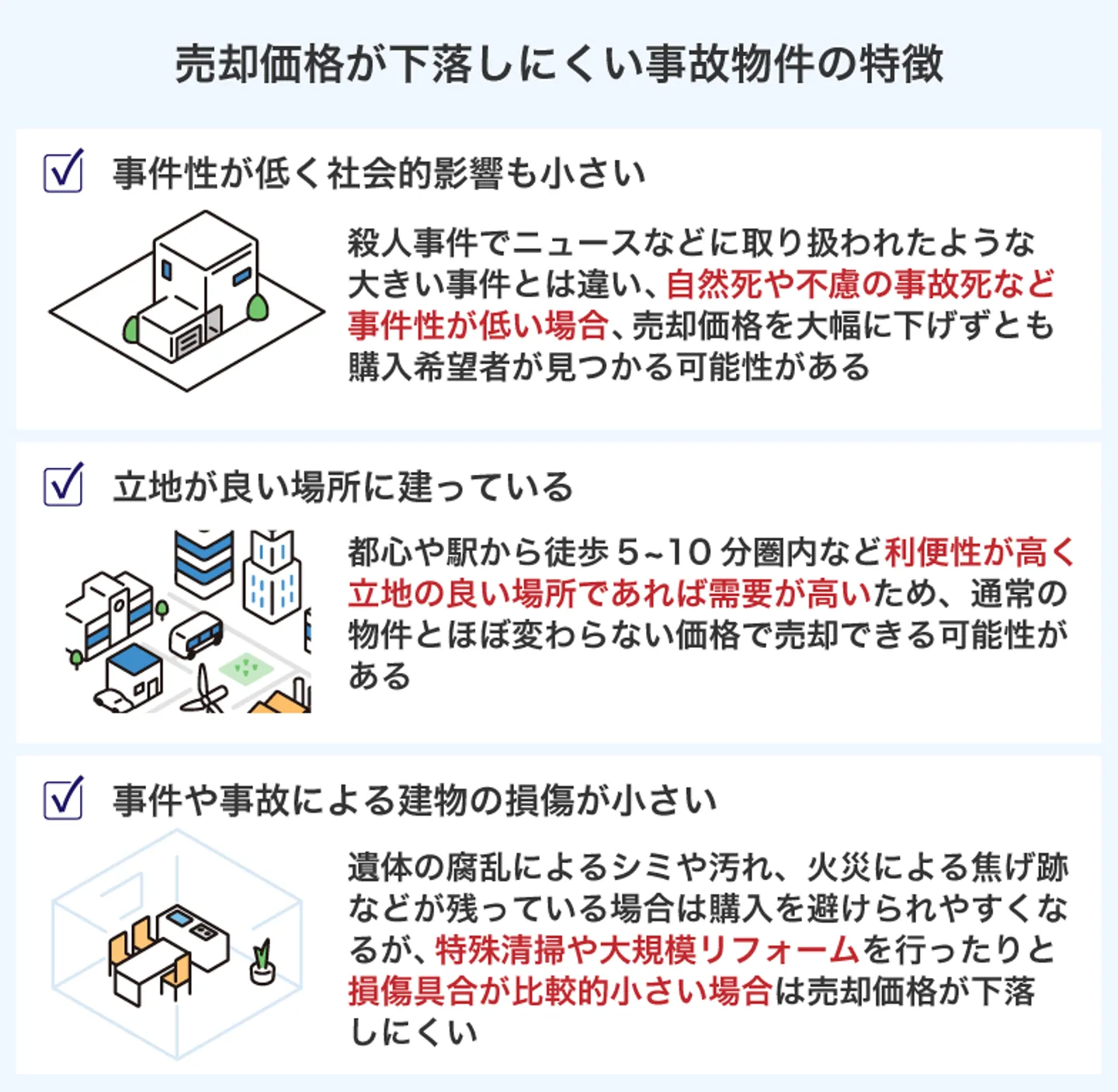

売却価格が下落しにくい事故物件の特徴

事故物件といっても、すべての物件が大きく値下がりするわけではありません。次のような条件に当てはまる場合は、価格の下落率が小さく、仲介業者を通じても比較的買主が見つかりやすい傾向があります。

- 事件性が低く社会的影響も小さい

- 立地が良い場所に建っている

- 事件や事故による建物の損傷が小さい

このような物件は、買主にとっても物件の魅力が残っているため、需要が見込め、売却につながる可能性があります。

事件性が低く社会的影響も小さい

殺人事件が発生してニュースでも大きく取り上げられたような事故物件だと心理的瑕疵が大きいため、一般の個人から購入を敬遠されやすく、売却価格も大幅に下落する傾向があります。実務の現場でも、殺人事件があった物件は清掃やリフォームを行っても買主が見つからず、最終的に買取業者へ依頼されるケースが少なくありません。

一方、自然死や不慮の事故であれば、心理的な抵抗をそこまで感じない人も多いため、売却価格を大幅に下げなくても購入希望者が見つかる可能性があります。

立地が良い場所に建っている

利便性が高く立地の良い場所は需要が高いため、事故物件でも一定の需要があります。都心のような人気のエリアで建物の状態も良ければ、通常の物件とほぼ変わらない価格で売却できるケースもあります。

一方、地方では大都市圏に比べて不動産価格がもともと安く、事故物件をあえて購入しようとする人は多くありません。そのため、売却価格を大幅に下げなければ買主が見つかりにくいのが実情です。

こうした需要の少ない物件では、清掃やリフォームに費用をかけて買主を探すよりも、最初から買取業者に依頼したほうが効率的で有利な場合もあります。

事件や事故による建物の損傷が小さい

遺体の腐乱による体液や血液のシミが残っていたり、火災によって壁や天井に焦げ跡が残っていたりすると、事故物件であることを感じさせてしまうため、購入を避けられやすくなります。

遺体が早く見つかって損傷がほとんどない場合や、特殊清掃や大規模なリフォームを行った場合など、損傷具合が比較的小さければ心理的な負担も小さくなるため、売却価格をそこまで下げなくても買主が見つかりやすくなります。

ただし、実務の現場では、リフォームや清掃を十分に行っても「人の死があった事実自体を受け入れられない」という購入者も少なくありません。購入者によって許容範囲は大きく異なるため、どこまで費用をかけて清掃・リフォームを行うかは、不動産会社と相談しながら慎重に判断することが大切です。

事故物件の売却では告知義務が生じる

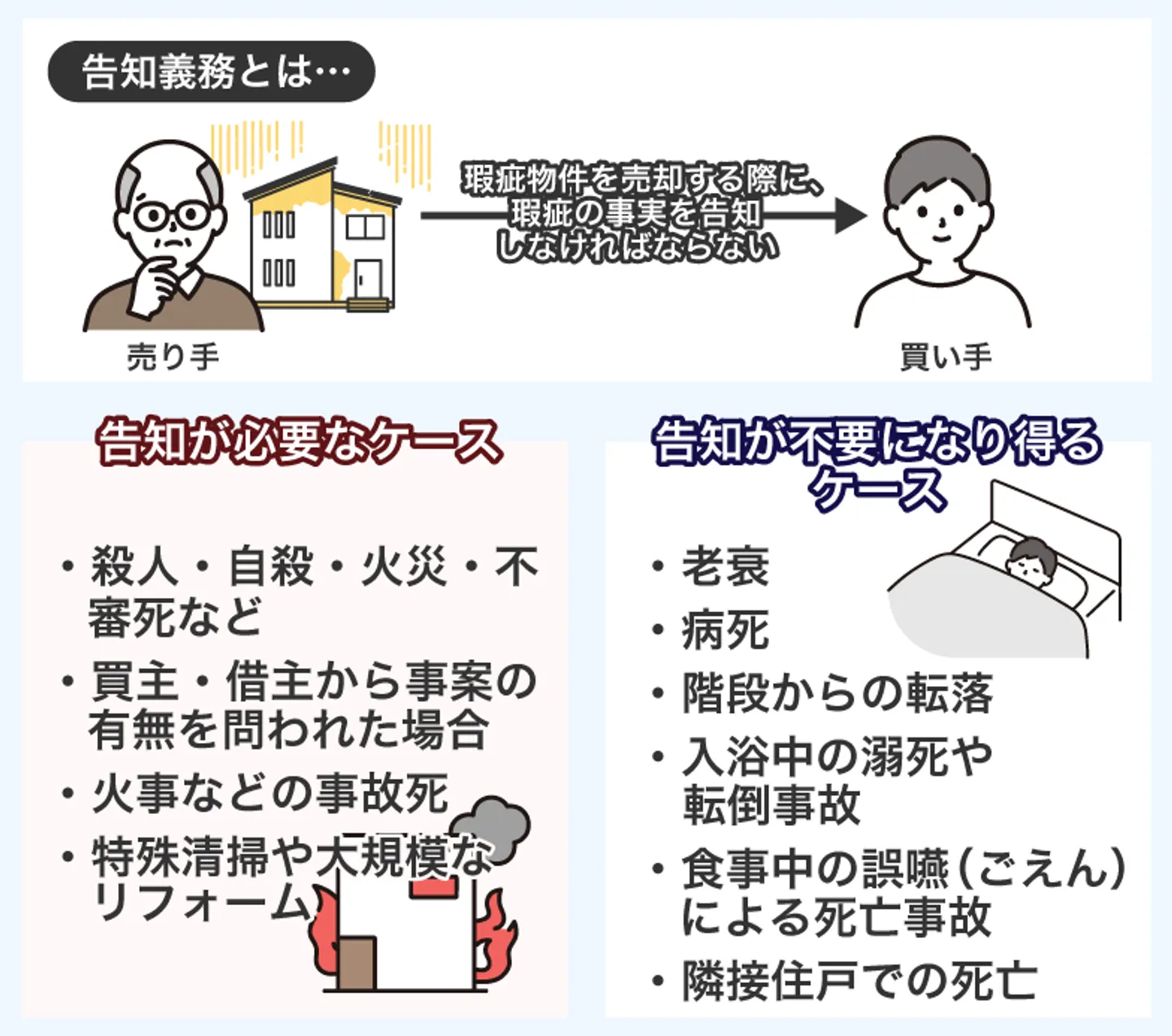

告知義務とは、不動産取引において、売主や不動産会社が買主に対して物件の瑕疵や重要な事実を事前に伝える義務のことです。事故物件では、自殺・他殺・火災など、購入者の心理に影響を与える「心理的瑕疵」に該当する事実を告知する必要があります。

ただし、すべての「人の死」が告知義務の対象になるわけではありません。特殊清掃を伴わない自然死や日常生活上の不慮の事故死については、国土交通省のガイドラインにおいて「原則として告知義務はない」とされています。

なお、売買契約においては告知義務の時効が設けられておらず、心理的瑕疵があると認識していた場合には、買主に説明する必要があります。告知を怠った場合、契約の解除や損害賠償請求に発展するリスクがあるため、必ず正しく対応することが重要です。

事故物件における告知義務とは

国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」にも記載されているように、事故物件を売却する際には、その物件での人の死に関する事案を伝える必要があります。

これを「告知義務」といい、事故物件を売却する際には方法にかかわらず売り手はこの義務を負わなければなりません。

基本的に、人の死があった物件であれば告知が必要ですが、前述のとおり自然死や日常生活の中での不慮の死があった物件であれば、基本的には告知義務が不要とされています。

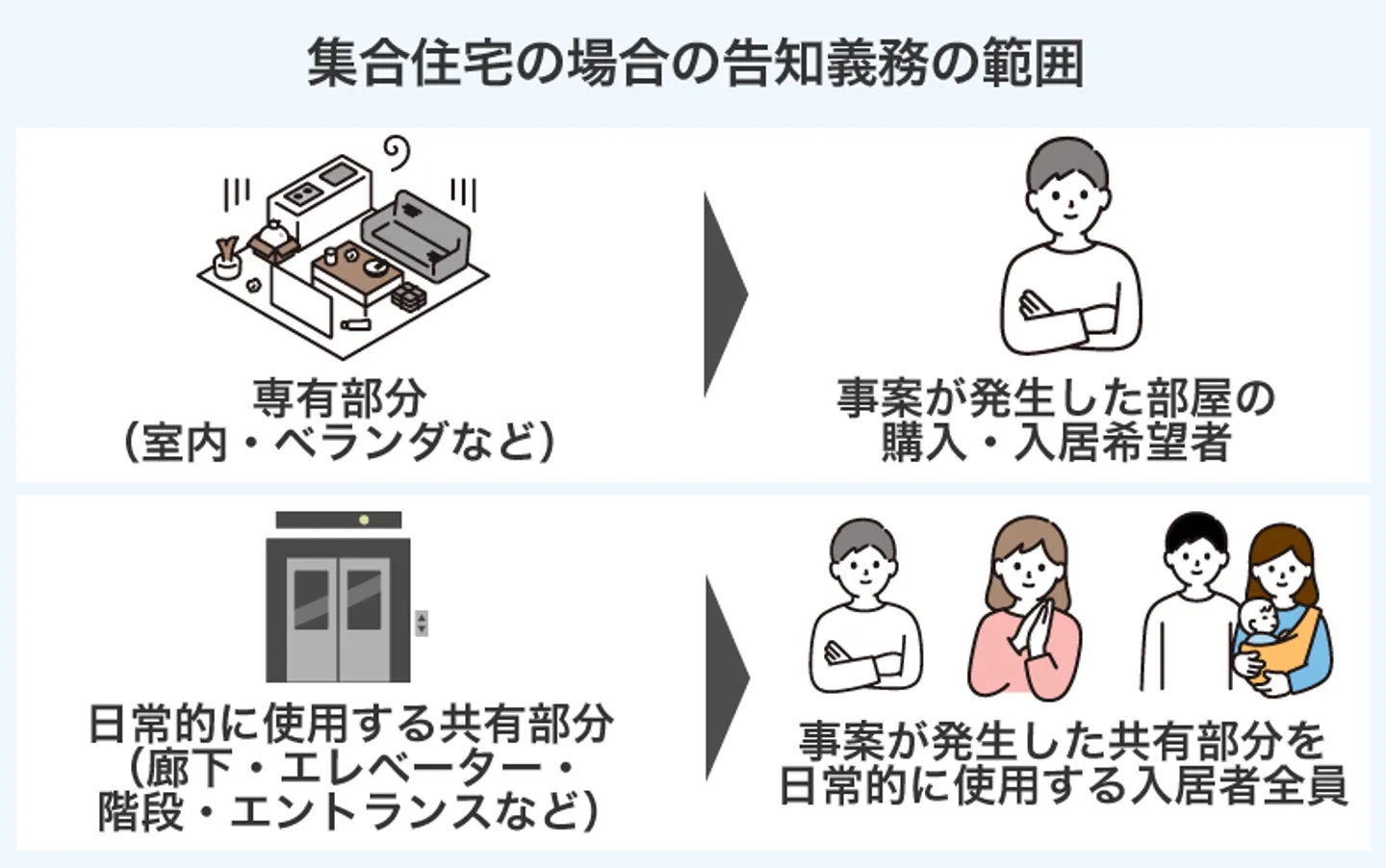

なお、アパートやマンションなどの集合住宅の場合は、人が亡くなった場所によって告知義務の範囲が異なります。

| 死亡した場所 |

告知義務の範囲 |

| 専有部分(室内・ベランダなど) |

事案が発生した部屋の購入・入居希望者 |

| 日常的に使用する共有部分(廊下・エレベーター・階段・エントランスなど) |

事案が発生した共有部分を日常的に使用する入居者全員 |

ただし、屋上や非常階段など日常的に使用しない共有部分で自殺や殺人が発生した場合は告知義務の対象外となっています。

ワンポイント解説

買主に告知しなければならないのは、事故物件となった原因だけではなく、「物理的瑕疵」「法律的瑕疵」も該当します。具体的には、「雨漏り」「シロアリ被害」「接道義務を満たしていないこと」などの瑕疵が挙げられます。

物理的瑕疵も法律的瑕疵も、買主が今後物件を使用するにあたって悪影響を与えかねないものです。

告知義務に違反した場合も、事故物件であることを告知しなかった場合と同様に、売買契約の解消や損害賠償の請求となる可能性があります。

事故物件を売却する場合、物件自体に瑕疵があれば、すべて買主に伝えるようにしましょう。

事故物件で告知義務が生じるケース・生じないケース

人が亡くなったことがあるからといって、すべての物件に「告知義務」が発生するわけではありません。国土交通省が公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、告知義務の範囲が以下のように示されています。

| 告知義務あり |

告知義務なし |

| 自然死・日常生活での不慮の事故死以外の死(殺人・自殺・火災・不審死など) |

自然死(老衰・病死など) |

| 特殊清掃や大規模なリフォームが行われた場合(自然死・不慮の事故死も含む) |

日常生活での不慮の事故死(階段やベランダからの転倒死・入浴中の溺死・食事中の誤嚥など) |

| 買主・借主から事案の有無を問われた場合 |

日常的に使用しない共有部分(屋上・非常階段など)での死亡(殺人・自殺・火災を含む) |

| 社会的な影響の大きさなどから、借主・買主が把握しておくべき特段の事情があると宅建業者が判断した場合 |

隣接住戸での死亡(殺人・自殺・火災を含む) |

殺人や自殺など事故物件に該当する死因であっても、同じマンション内の別の部屋や日常的に使用しない共有部分で発生した場合は、原則として自分の部屋は事故物件に該当せず、売却時の告知義務は発生しません。

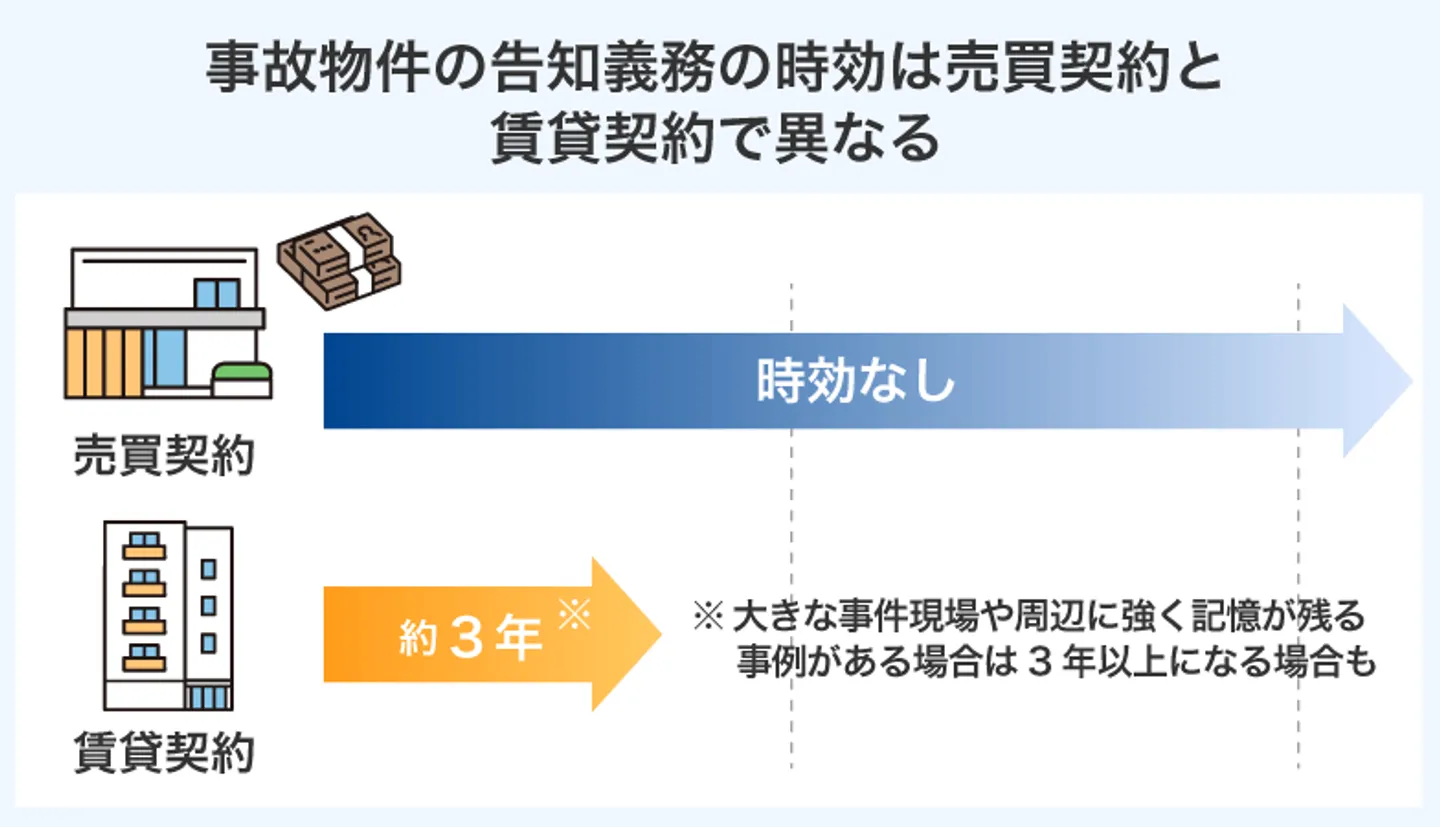

事故物件の告知義務の時効は売買と賃貸で異なる

事故物件の告知義務の時効は、売買契約と賃貸契約で異なります。売買契約に関しては、告知義務に時効がありません。一方、賃貸契約の場合は、概ね3年経過すると告知義務が消滅します。

ワンポイント解説

「一度でも誰かが住めば事故物件ではなくなる」というのは誤解です。実際には入居者がいても事故物件として扱われます。売買契約では事故の事実を伝える告知義務に時効はなく、賃貸契約の場合でもおおむね3年が経過するまでは告知義務が残ります。

売買契約|時効が定められていない

売却契約の場合、告知義務に時効は定められていません。そのため、人の死から数年経過していた物件であっても、売却をする場合にはその事実を買主に伝えなければならないのです。

「事故物件を売却する場合、告知義務は何年まであるのだろう」と考えるかもしれませんが、実際には経過年数にかかわらず、売却時には買主へ伝える必要があります。

不動産の現場では、告知を行った途端に買主が離れてしまうケースも少なくありません。告知義務が売却の大きなハードルとなる場合には、事故物件の取り扱いに慣れた買取業者へ相談するのも有効な選択肢といえるでしょう。

賃貸契約|事故物件になってから約3年経過すると告知義務が消滅するのが基本

賃貸借取引の告知義務期間は事故物件になってから原則として3年間です。3年経過すれば告知義務が消滅するため、通常の物件と同様に取引ができます。

ただし、社会的影響の大きい事件や事故などで、その記憶が周辺に強く残るような場合は、3年経過しても告知が必要となることもあります。

実際の不動産業務では、後々のトラブルを避けるために、3年を経過していても事故内容を説明するケースも少なくありません。特に賃借人との信頼関係を重視する会社ほど、透明性を保つために告知を続ける傾向があります。

告知せずに事故物件を売却するリスク

事故物件であることを隠して売却すると、「告知義務違反」として売買契約の解除や損害賠償請求につながるリスクがあります。

「買主が見つからないから」と、事故物件であることを伏せて売却するのはリスクが大きいといえます。事故物件であることを隠しても、 以下のようなケースで事実が発覚する可能性もあります。

- 近隣住民から買主に情報が伝わる

- 過去の報道やインターネット上の情報から知られてしまう

- 内見時に買主が不自然さを感じて調べた結果、発覚する

事故物件であることを「意図的に隠していた」と判断されれば、損害賠償を請求される可能性が高くなります。トラブルを避けるためにも、事故物件であることは正直に買主へ説明するようにしましょう。

事故物件を売却する際の告知方法

事故物件の告知は、売買契約締結前に行われる重要事項の説明の際に行うのが一般的です。告知の際は、重要事項説明書(法35条書面)に心理的瑕疵の存在を記載した上で口頭でも説明します。

口頭のみでは証拠が残らず、万が一トラブルになった際に「説明していない」と主張されてしまうおそれがあるため、必ず書面で記録を残すことが重要です。

告知すべき内容は、以下のとおりです。

- 事案が発生した時期

- 発生した場所

- 死因

- 特殊清掃の有無

これらは買主が物件を購入するかどうかを判断するうえで重要な情報となるため、書面と口頭できちんと告知する必要があります。

なお、亡くなった方や遺族のプライバシーを守るため、亡くなった方の氏名や年齢、家族構成、死亡時の詳細な状況、発見時の状況などについては、告知する必要がありません。

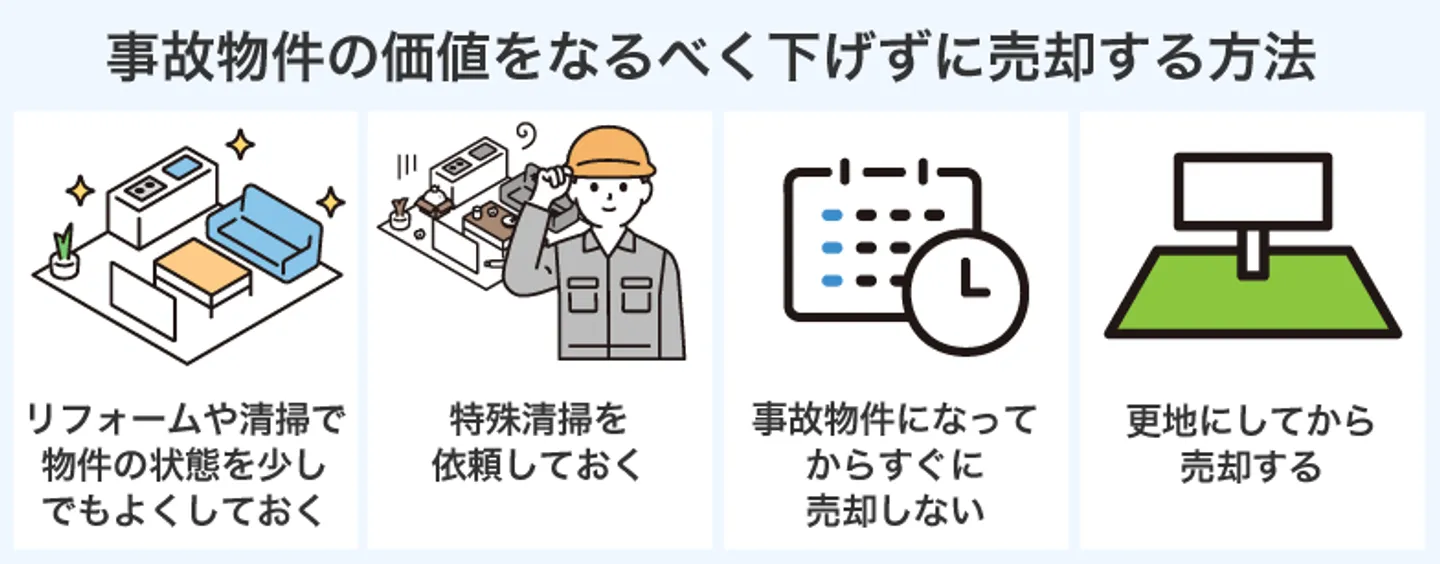

事故物件を仲介で売却しやすくするコツ

事故物件を仲介で売却しやすくする方法としては、主に以下の4つが挙げられます。

- リフォームや清掃で物件の状態を少しでもよくしておく

- 特殊清掃を依頼しておく

- 事故物件になってからすぐに売却しない

- 更地にしてから売却する

ここからは、それぞれの方法について1つずつ解説していきます。

リフォームや清掃で物件の状態を少しでもよくしておく

仲介では一般の個人に対して売却するため、汚れやニオイ、遺品などが残ったままでは基本的に買主は付きません。仲介で売れやすくするには、売主自身が清掃を行い、室内の状況によってはリフォームを行う必要があります。

清掃やリフォームによって建物の状態を改善すれば、心理的な嫌悪感や衛生面の不安が緩和され、買主も付きやすくなるでしょう

リフォーム費用や、清掃業者に依頼した際の費用の目安は以下のとおりです。

リフォーム費用の目安

(6畳のワンルーム)

|

壁紙や床の交換費用:15万円前後

床の下地材の交換:約10万円程度

トイレの交換:3万~5万円程度

お風呂の交換:10万~15万円前後

洗面所の交換:5万円程度

エアコンの交換:3万~5万円程度

|

|

清掃業者に依頼する費用

|

1R・1K:3~8万円

1DK:5~12万円

1LDK:7~20万円

2DK:9~25万円

2LDK:12~30万円

3DK:15~40万円

3LDK:17~50万円

4LDK: 22万円~要見積り

|

ただし、清掃やリフォームを行っても事故物件が必ず売れる保証はありません。事故物件が売れ残ってしまうと清掃やリフォームにかかった費用が赤字になってしまうので、事前に不動産会社に相談するようにしましょう。

特殊清掃を依頼しておく

通常の清掃やハウスクリーニングでは落としきれない汚れやニオイがある場合は、特殊清掃を行ってから売却しましょう。特殊清掃を行って人が亡くなった痕跡を消すことで、事故物件であることを感じさせにくくなるため、買主も見つかりやすくなります。

不動産の現場でも、特殊清掃を施した物件の方が内覧時の印象が良く、購入を検討する人の心理的ハードルを下げる効果が確認されています。

弊社で実施したアンケートでも「孤独死や自然死などの場合、特殊清掃済みであれば比較的抵抗が少ない」という回答が多く得られました。人の死そのものが自然死や不慮の事故死であれば、心理的な負担は軽減されやすく、その結果、仲介での売却につながる可能性も高まります。

ただし、特殊清掃には30~50万円程度の費用がかかります。特殊清掃を行ったからといって必ず売却できるとは限らないので、仲介で事故物件が売れる見込みがあるか慎重に検討する必要があります。

事故物件になってからすぐに売却しない

ニュースで大きく取り上げられた事件が発生した事故物件は、一定期間置いてから売却するのがおすすめです。

一定期間空ければ事件のことが徐々に風化されていき、嫌悪感も緩和されていくため、事件直後よりも買主が付きやすくなります。

ただし、売買物件の場合は告知義務の時効がないため、どれだけ期間を空けても事件のことは必ず告知しなければなりません。

事故物件を所有している間は固定資産税や維持管理費用がかかるため、一定期間を空けて仲介で売却する際はその点に注意が必要です。

更地にしてから売却する

建物の老朽化が進んでいる場合や、事件や事故による損傷が激しい場合は、建物を解体して更地にしてから売却するのも1つの手段です。

更地にすることで心理的な抵抗感が薄まり、買主からすると解体費用を負担せずに土地を自由に活用できるメリットもあります。建物が残っている状態と比べると売却しやすいですが、更地にしても告知義務は消滅しないので注意が必要です。

解体費用や固定資産税の増額などデメリットも多い

更地にして売却する場合は、解体費用の負担や固定資産税の増額などデメリットも多くあります。事故物件を更地する際の解体費用は、所有者が全額負担しなければなりません。

解体費用は建物の構造や坪数、立地などによって異なりますが、数百万円単位の高額な費用がかかります。

また、更地にすると住宅用地の特例が適用されなくなるため、固定資産税が最大6倍まで上昇します。更地にしても事故物件の告知義務は消滅しないため、通常の物件と比べると買主から敬遠されやすく売れ残るリスクが高いです。

一度更地にしてしまうとやり直しがきかないので、解体費用や固定資産税の負担も考慮して更地にするかどうか慎重に判断しましょう。

事故物件の売却で悩んだときは専門の買取業者に依頼するのが得策

買取の場合は業者がリフォームや建て替えを前提で買い取るため、その分売却価格は下がってしまいますが、査定額や条件に納得できれば確実に買い取ってもらえます。

買取業者に売却するメリットとしては、主に以下の4つが挙げられます。

- リフォームや建て替えをせずそのまま売れる

- 契約不適合責任が免責になる

- すぐに売却して現金化できる

- 解約されるリスクがない

遺品整理・特殊清掃・リフォーム・建て替えなどをせずにそのままの状態で買い取ってもらえる

仲介は一般の個人が買主になるため、リフォームやリノベーション、遺品整理、特殊清掃などを行ってある程度原状回復した物件でないと売却できません。原状回復にかかった費用はすべて売主が負担しなければなりません。

一方、買取の場合は、売主が原状回復する必要はありません。買取業者は、原状回復に必要なコストを見込んで査定額を出すため、事故物件を現状のまま買い取ります。そのため、売主は費用や手間をかけずに事故物件を手放すことが可能です。

実務の現場でも、孤独死や自殺が発生した物件の取り扱いに悩む方や、「費用や手間をかけたくない」と考えて買取を選択される方は少なくありません。その意味でも、現状のまま売却できる買取は、多くの売主にとって現実的で有効な手段といえます。

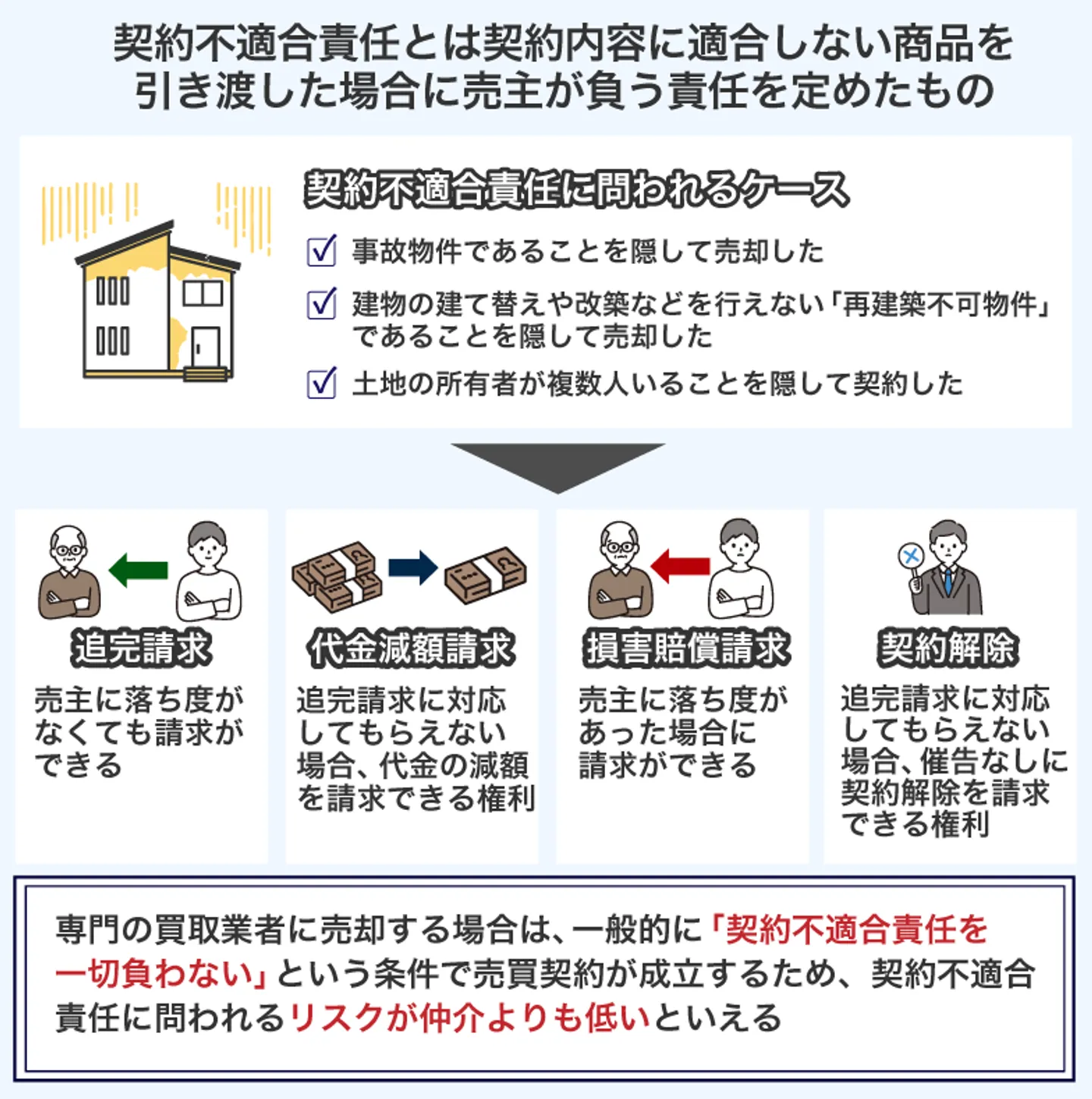

契約不適合責任が免責になる

契約不適合責任とは、契約時に買主へ伝えていなかった不具合や欠陥が見つかった場合に売主が買主に対して負う責任のことです。仲介で事故物件を売却する場合は、売主が買主に対して人が亡くなった事実を必ず告知しなければなりません。

事故物件であることを告知せずに売却し、後からその事実が発覚すると、買主から契約不適合責任を問われて損害賠償や契約解除を請求される可能性があります。

しかし、業者に買い取ってもらえば、売却した物件に問題があっても契約不適合責任は問われないため、売却後のトラブルを未然に防げます。ただし、すべての業者が契約不適合責任を免責できるわけではないため、売買契約書の内容をしっかりと確認しておきましょう。

数日〜1週間程度で現金化できる

仲介の場合は一般の個人が買主になるため、買主を探すための売却活動に時間がかかります。特に、事故物件は一般の個人から避けられやすいので、長期間売却活動を行っても買主が見つからず、現金化できない可能性が高いです。

一方、買取の場合は業者が買主になるため、仲介のような売却活動を行う必要がありません。業者が提示する査定額や条件に納得すればすぐに売買契約が成立します。

仲介だと通常の物件でも3ヶ月~1年程度かかるのが一般的ですが、買取なら事故物件でも最短数日~1週間程度で現金化が可能です。今すぐにでも事故物件を手放したい人にとっては大きなメリットになります。

不動産の現場では「住宅ローンの支払いに迫られている」「空き家の維持費をこれ以上負担できない」といった理由から、早期現金化を目的に買取を選択される方が多くみられます。スピードを優先したい売主にとって、買取は非常に有効な手段といえるでしょう。

解約されるリスクがない

仲介では一般の個人が買主となるため、通常の物件と比べて解約されるリスクが高いです。

一方、買取業者は個人よりも資金力があって信頼性も高いため、仲介と比較すると売却後に解約される可能性が低いです。契約不適合責任も免責となるケースが多いため、契約不適合責任を問われて契約を解除される心配もありません。

ただし、買取でも解約されるリスクがゼロになるわけではありません。悪質な業者も存在しているため、信頼できる業者かしっかりと見極めるようにしましょう。

仲介による売買では「買主がローン審査に通らずに契約が白紙になる」「契約不適合責任を理由に解約を迫られる」といったトラブルもみられますが、買取ではほとんど発生しません。そのため、確実性を重視して早期に物件を手放したい売主にとって、買取は安心感のある選択肢といえるでしょう。

事故物件の買取事例

実際の不動産取引のなかで、これまでにさまざまな事故物件を買い取ってきました。ここでは、その一部の事例を紹介します。事故物件を売却する際の買取価格の目安として、参考にしてみてください。

東京都品川区マンションの一室を1000万円で買い取らせていただいた事例

一人住まいの居住者がお部屋の脱衣所で亡くなり、その腐臭から近所の方が通報し発覚した、事故物件のご依頼でした。疎遠になっていた相続人からのご依頼で、相続等のご相談を含めお取引をさせていただきました。ご希望の売却価格に沿った査定価格となったので、そのまま弊社が相続登記後、買取をさせていただきました。

引用: 株式会社クランピーリアルエステート

千葉県松戸市の戸建てを500万円で買い取らせていただいた事例

親子が建物内で変死してしまった事故物件を売却したいという弁護士様からのご依頼でした。事故が起こったのはここ2年以内で、色々と不動産会社へ売却の依頼をしていたが、なかなか買主がつかなかったそうです。早速、物件の詳細をヒアリングし価格査定、手続きを進め、買取いたしました。現金化までとてもスムーズなお取引となりました。

引用: 株式会社クランピーリアルエステート

東京都足立区のマンションの一室を1300万円で買い取らせていただいた事例

マンションの共用部で飛び降り自殺があり、事故物件になってしまったということで買取のご依頼がありました。早めのお取引をご希望ということでしたので、スピード感をもって物件調査等をおこない、お客様のご希望よりも高い価格での買取となりました。

引用: 株式会社クランピーリアルエステート

事故物件の売却で発生する費用や税金の一覧

事故物件の売却では、以下のような費用が発生します。

- 印紙税:物件1つにつき数万円程度

- 譲渡所得税:売却によって利益が出れば数万〜数十万円

- 仲介手数料:売却価格 × 3~5% + 消費税

印紙税は売買契約書の作成に必要となるため、仲介・買取のどちらであっても発生します。譲渡所得税に関しても、同様です。ただし、仲介手数料に関しては、買取業者に依頼した場合は発生しません。

印紙税:物件1つにつき数万円程度

事故物件を売却する場合、仲介でも買取でも売買契約書を作成する必要があります。売買契約書は印紙税の課税対象となる「課税文書」に該当するため、契約書の作成時には収入印紙が必要です。

|

売却金額

|

本則税率

|

軽減税率

|

|

10万円を超える~50万円以下

|

400円

|

200円

|

|

50万円を超える~100万円以下

|

1000円

|

500円

|

|

100万円を超える~500万円以下

|

2000円

|

1000円

|

|

500万円を超える~1千万円以下

|

1万円

|

5千円

|

|

1千万円を超える~5千万円以下

|

2万円

|

1万円

|

|

5千万円を超える~1億円以下

|

6万円

|

3万円

|

|

1億円を超える~5億円以下

|

10万円

|

6万円

|

|

5億円を超える~10億円以下

|

20万円

|

16万円

|

|

10億円を超える~50億円以下

|

40万円

|

32万円

|

|

50億円を超えるもの

|

60万円

|

48万円

|

参照元:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

たとえば、事故物件が3,000万円で売れた場合、通常収入印紙の金額が2万円となります。

不動産売買の印紙税には軽減措置が設けられており、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成された売買契約書であれば、軽減率が適用されます。

事故物件の売却金額が2,000万円で軽減措置がとられた場合、収入印紙の金額が2万円から1万円になります。

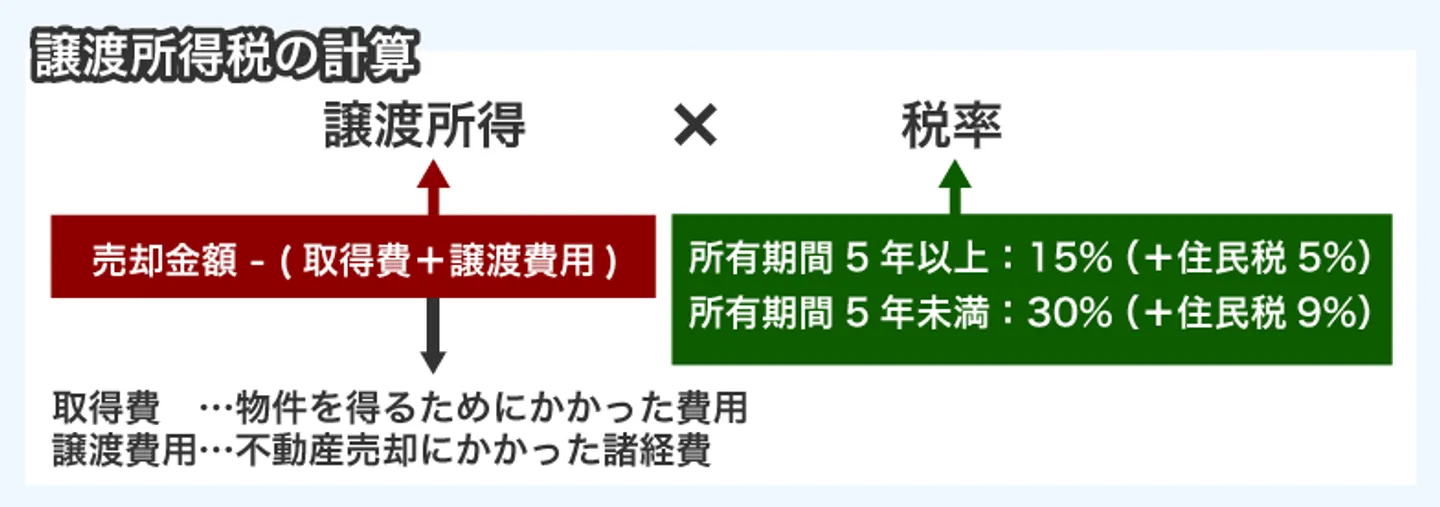

譲渡所得税:売却によって利益が出れば数万〜数十万円

事故物件に限らず、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得税の支払いが必要です。仲介・買取のどちらであっても、利益が出れば納税します。

譲渡所得税は、事故物件を売却することで得られる利益(譲渡所得)に対して課税され、下記の計算式で算出できます。

譲渡収入(物件の売却金額)-(取得費+譲渡費用)

取得費:不動産を得るためにかかった費用

譲渡費用:不動産売却でかかった諸経費

たとえば、取得費3,000万円の事故物件が3,500万円で売れた場合を想定します。譲渡費用として300万円がかかった場合であれば、譲渡所得は「3,500万円ー(3,000万円+300万円)=200万円」と計算できます。

この場合は200万円の利益が出ており、譲渡所得税はこの200万円にかかる仕組みです。そして、事故物件の所有期間に応じた税率を譲渡所得にかけることで、譲渡所得税を算出できます。

|

事故物件の所有期間

|

譲渡所得税の税率

|

|

5年以下

|

30%(復興特別所得税を除く)

|

|

5年超

|

15%(復興特別所得税を除く)

|

譲渡所得が200万円で所有期間5年以下の事故物件を想定すると、譲渡所得税は「200万円×30%=60万円」と計算できます。

譲渡所得税については、下記の記事を参考にしてみてください。

仲介手数料:売却価格 × 3~5% + 消費税

仲介業者を利用した場合は仲介手数料が発生します。なお、仲介手数料には、「宅地建物取引業法」に基づき、以下のような上限額が定められています。

|

売却価格

|

仲介手数料の上限

|

|

200万円以下の部分

|

売却価格 × 5% + 消費税

|

|

200万円〜400万円以下の部分

|

売却価格 × 4% + 消費税

|

|

400万円を超える部分

|

売却価格 × 3% + 消費税

|

たとえば、事故物件の売却価格が1,000万円の場合は、仲介手数料の上限を以下のように計算できます。

■売却価格1,000万円の場合の仲介手数料

200万円以下の部分:200万円 × 5% + 消費税 = 11万円

200万円〜400万円以下の部分:200万円 × 4% + 消費税 = 8万8,000円

400万円超の部分:600万円 × 3% + 消費税 = 19万8,000円

⇒仲介手数料の上限:11万円 + 8万8,000円 + 19万8,000円 = 39万6,000円

まとめ

事故物件でも売却はできますが、購入を敬遠されやすいのは事実であるため、仲介で売却するのは難しいと予測されます。そのため、仲介で売れなかった場合や早期売却を希望する場合は、事故物件の取扱いに慣れた専門の買取業者に依頼するのが現実的な選択肢といえるでしょう。

ただし、人の死があったからといって、必ずしも事故物件に該当するとは限りません。死因が自然死や病死などで、特殊清掃の必要がないケースであれば、告知義務が発生せず、一般の物件と同様に売却できる可能性もあります。

一般的に、仲介での売却は買取よりも高値が期待できます。そのため、「そもそも事故物件に該当しない」「立地などの条件が良い」場合は仲介、「すぐに売却したい」「仲介で売れなかった」場合は買取といったように、状況に応じて方法を選ぶのがポイントです。

また、事故物件の売却価格は通常の物件よりも1〜5割程度下がる傾向があります。買取業者に依頼した場合は「仲介での売却価格の7〜8割程度」と、さらに価格が下がります。そのため、売却を検討する際は、複数の業者に査定を依頼し、想定される相場を把握したうえで最適な方法を選ぶようにしましょう。

事故物件の売却に関するよくある質問

事故物件を売却する際には死亡診断書が必要なのでしょうか?

告知義務があるため、人の死があったことを証明するために死亡診断書の提出が必要な可能性もあります。とはいえ、売却する物件などによって提出する書類は変わるため、事故物件の売却先へ事前に相談しておくのがよいでしょう。

入居者が自殺して物件が事故物件になってしまいました。入居者の相続人や連帯保証人に対して損害賠償請求できますか?

入居者が自殺した場合、物件のオーナーとして相続人や連帯保証人に対して原状回復費用や逸失利益を損害賠償として請求することは可能です。ただし、状況や契約内容によって請求の可否が異なるため、注意が必要です。

まず、特殊清掃代やリフォーム代などの原状回復費用については、民法に基づき請求できる可能性が高いです。入居者が亡くなると、その支払い義務は原則として相続人に引き継がれるため、相続人に請求することが可能です。

ただし、相続人が相続放棄を選択した場合、債務も引き継がれないため、請求先がなくなる場合があります。その場合は、連帯保証人が指定されていれば、契約内容に基づいて保証人に請求することができます。

一方、家賃減額分や売却価格の低下分といった逸失利益については、請求が認められるケースもありますが、原状回復費用に比べると難易度が高くなります。次の入居者に貸し出す際に家賃を下げざるを得なかった場合、その差額分を損害として請求することが可能な場合がありますが、それが自殺による直接的な影響であると証明する必要があります。

同様に、売却価格が事故物件であることを理由に下がった場合も、その減少分を具体的に証明することが求められます。これらの点については過去の判例でも認められる場合と認められない場合があり、慎重な対応が必要です。

このような問題は法的な知識や経験が必要となるため、弁護士など専門家に相談し、具体的な状況に応じたアドバイスを受けることをおすすめします。

事故物件の売却におすすめの買取業者はありますか?

事故物件を売却する際には、どの業者に依頼するかによって査定額や手続きのスムーズさが異なります。買取業者を選ぶ際は、以下のようなポイントを押さえましょう。

- 事故物件の買取実績が豊富である

- 弁護士や司法書士など各種士業と連携している

- 事故物件の買取実績が豊富である

- 査定や相談のレスポンスが早い

- 査定額の根拠を丁寧に説明してくれる

こうしたポイントを踏まえて選ぶことで、単に価格面だけでなく「安心して任せられるか」まで見極めることができます。買取業者にも得意分野があるため、適切な価格でスムーズに売却したい場合は、事故物件の取り扱い実績が豊富な専門業者に相談するのがおすすめです。

以下の記事では、事故物件売却におすすめの買取業者24選を紹介しています。

事故物件を購入した後に、売却(転売)するときも告知義務はありますか?

売買契約における告知義務には時効が定められていないため、事故物件を購入した方がさらに売却する場合にも、事故の内容(自殺・他殺・孤独死など)を次の買主に伝える必要があります。

実務の現場でも、告知を省いたことで後にトラブルや損害賠償請求に発展する事例が見られます。そのため、転売時も基本的には告知すべきと考えるのが安全です。特に影響の大きい事件では、10年以上経過しても告知する不動産会社もあります。

事故物件であっても売却は可能です。ただし、自殺や他殺など事件性のある物件は買主が見つからず、仲介では売却が難航することも考えられます。仲介業者での売却が難しい場合は、買取業者に事故物件を買い取ってもらうことも検討すると良いでしょう。