孤独死があった物件は事故物件になる?事故物件になる基準は?

孤独死が起きたからといって、必ずしもその物件が事故物件に該当するとは限りません。

そもそも事故物件とは法律で明確に定義されているわけではなく、「人の死や事件などによって、入居希望者に心理的な抵抗感(心理的瑕疵)を与える物件」を指します。

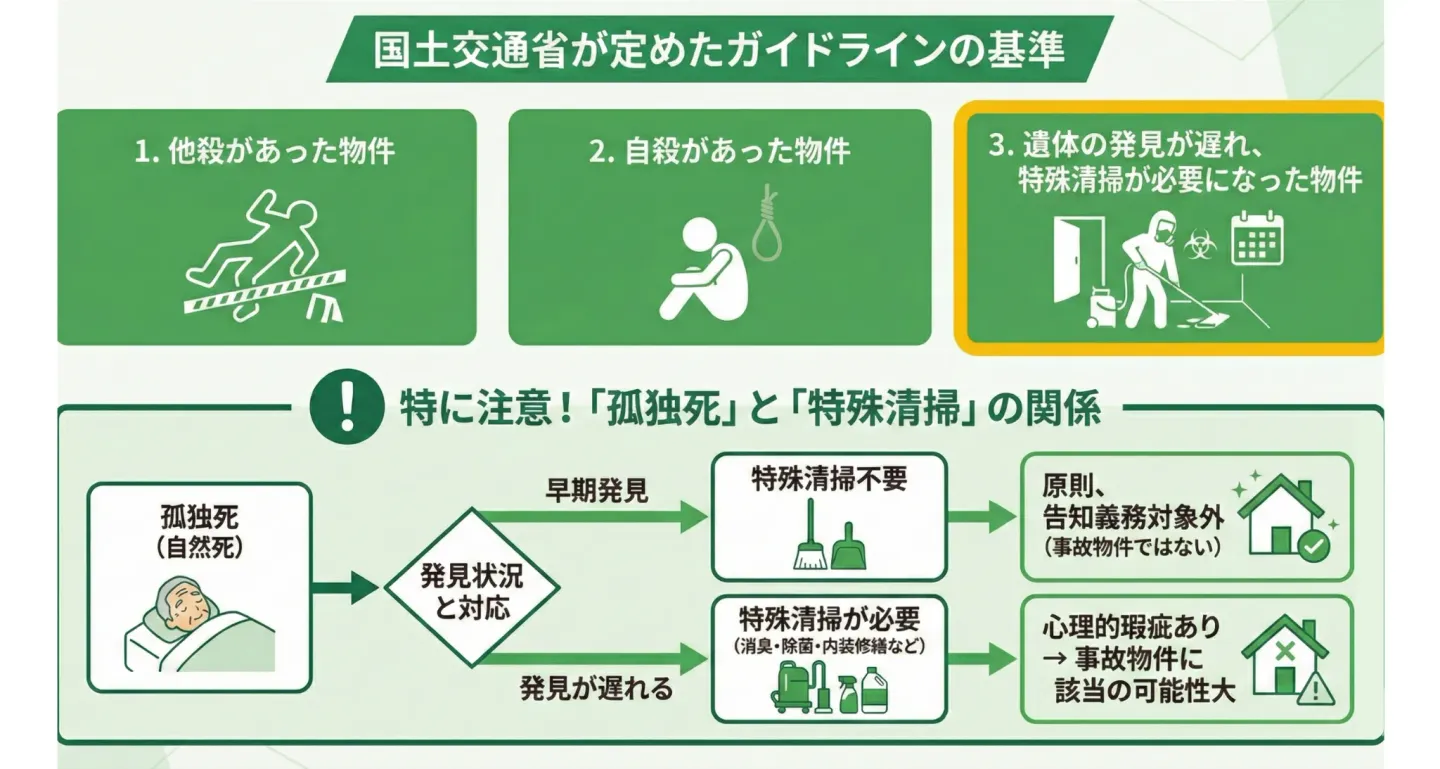

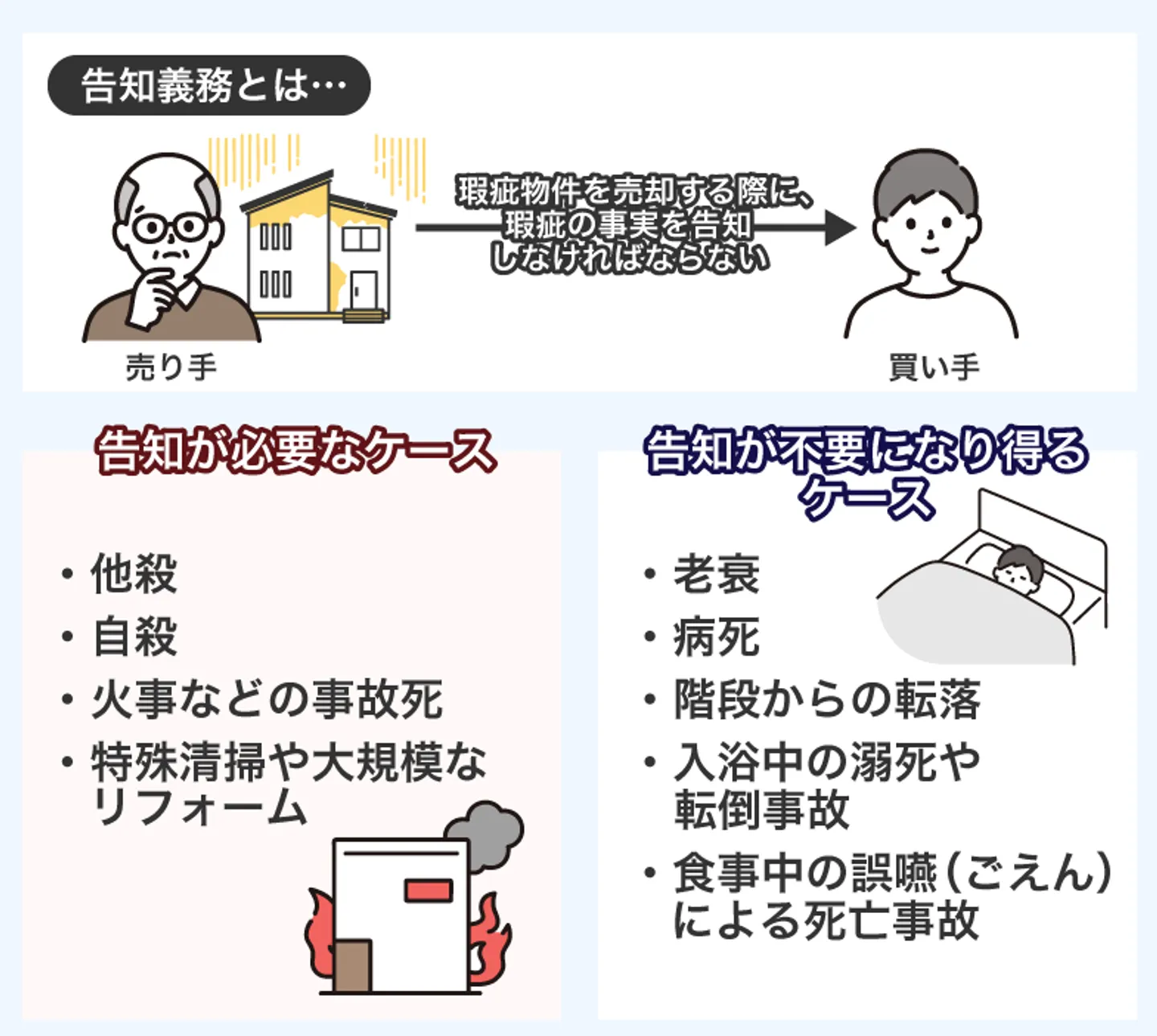

しかし、どのような事件・事故であれば心理的瑕疵のある物件に該当するのかについて明確な基準はありません。そこで、2021年10月に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表し、告知義務が生じる範囲などを策定しました。

ガイドラインに法的拘束力はありませんが、実務上は不動産会社や宅地建物取引業者が告知義務を判断する際の基準として広く用いられています。ガイドラインの内容を守らず告知義務を怠った場合は契約不適合責任に問われるリスクがあります。

上記のガイドラインでは、事故物件に該当しうる基準が下記のように定められています。

特に注意すべき点は、「遺体の発見が遅れ、特殊清掃が必要になった物件」という項目です。

一般的に孤独死そのものは、原則として告知義務の対象外とされています。しかし、発見が遅れたことで特殊清掃(消臭や除菌、内装の修繕など)が必要な状態になった場合は、心理的瑕疵があるとみなされ、事故物件に該当する可能性が高くなります。

孤独死の場合は遺体の発見が早ければ事故物件に該当しないケースが多い

孤独死があったとしても、老衰や病死などの自然死、または不慮の死亡事故などであれば、基本的に事故物件には該当しません。

とくに、家族や友人との関係が保たれており遺体の発見が早ければ、物件への損傷や強い心理的抵抗が残らないため、事故物件には該当しないケースが多いものです。

たとえば、以下のようなケースであれば、損傷がひどくない状態で遺体が発見されると予測されます。

- 近所に家族が住んでおり、定期的に入居者の家を訪ねている

- 友人が多くおり、定期的に入居者の家を訪れている

- 新聞を購読しており、月1回程度は配達員と会話している

遺体が早く見つかれば、血液や体液の染み出しによる建物の汚損や、腐敗臭の発生などによる物件へのダメージは生じません。結果として、心理的に強い抵抗を感じる可能性が低くなるため、実務上でも事故物件として扱われないケースが多いです。

なお、「死亡から〇日以内に遺体が発見されれば、事故物件にならない」という明確な基準は設けられていません。孤独死が事故物件に該当するかどうかは、あくまでも「遺体による物件への損傷の有無」で判断されます。

つまり、自然死や不慮の事故などで、かつ建物に影響が及ばなかった場合には、孤独死があっても通常の物件として扱われるケースが大半を占めています。

孤独死があった物件が事故物件になるかの判断基準

孤独死があった物件が事故物件になるかどうかの判断基準は、主に以下の2つです。

- 遺体の発見が遅れるなどで特殊清掃が必要になるかどうか

- 孤独死の死因に事件性があるかどうか

それぞれの判断基準について、次の項目から詳しくみていきましょう。

遺体の発見が遅れるなどで特殊清掃が必要になるかどうか

孤独死によって建物に汚損や異臭が残り、特殊清掃や大規模なリフォームが必要になるケースは事故物件に該当します。国土交通省が定めるガイドラインでは、以下のように記載されています。

ただし、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、取引の対象となる不動産において、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等(以下「特殊清掃等」という。)が行われた場合においては、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため、後記及び(2)に従う。

(中略)

(2)上記(1)①~③以外の場合

上記(1)①~③のケース以外の場合は、宅地建物取引業者は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、買主・借主に対してこれを告げなければならない。

引用元 宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン|国土交通省

つまり、自然死や不慮の死などであっても、特殊清掃が生じた場合には事故物件になるということです。

発見までに時間がかかると、血液や体液が床や壁に浸透し、腐敗臭も強く残ります。このような状態の物件は、建物の利用に直接支障をきたし、入居希望者に強い心理的抵抗を与えるため、不動産取引において事故物件とみなされます。

具体的には、次のようなケースが該当します。

- 夏場に72時間以上経過し、遺体の腐敗が進んだ場合

- 冬場に1〜2週間以上経過し、体液が浸透して建物にダメージを与えた場合

- 腐敗臭が部屋や共用部分にまで広がり、消臭や内装工事が避けられない場合

- ハエやウジなどの害虫が発生し、衛生上の問題が残った場合

事故物件とみなされれば心理的な抵抗が生まれやすく、基本的に買い手がつきづらくなります。とくに、仲介で一般の買主を見つけるのは難しくなるため、買取業者への依頼などで物件を手放すことも視野に入れる必要があるでしょう。

孤独死の死因に事件性があるかどうか

孤独死が起きた物件が事故物件に該当するかどうかは、事件性の有無によっても異なります。国土交通省のガイドラインでは、告げなくても良いケースとして以下の死因が記載されています。

(1)宅地建物取引業者が告げなくてもよい場合について

①賃貸借取引及び売買取引の対象不動産において自然死又は日常生活の中での不慮の死が発生した場合

老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については、そのような死が居住用不動産について発生することは当然に予想されるものであり、統計においても、自宅における死因割合のうち、老衰や病死による死亡が9割を占める一般的なものである。

(中略)

このほか、事故死に相当するものであっても、自宅の階段からの転落や、入浴中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥など、日常生活の中で生じた不慮の事故による死については、そのような死が生ずることは当然に予想されるものであり、これが買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えられることから、賃貸借取引及び売買取引いずれの場合も、自然死と同様に、原則として、これを告げなくてもよい。

引用元 宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン|国土交通省

つまり、上記で記載されている以外の死因で孤独死が発生した場合は、事故物件に該当することになります。また、死因が何であれ、事件性を疑われたり事件として報道されたりした場合にも、事故物件として扱われます。

実際の不動産取引においても、自殺や他殺、火災による死亡事故などがあった物件、事件性が疑われた物件は事故物件として扱われ、原則としてその事実を告げなければなりません。

事件性がある孤独死の事例は以下のとおりです。

- 自宅で自ら命を絶って孤独死した

- 物件内で遺体が発見され、警察に他殺と判断された

- 放火による火災に巻き込まれて孤独死した

- 孤独死の背景に事件性が疑われ、警察による捜査が行われた

- テレビやネットなどのメディアで事件として広く報道された

上記のような孤独死は、心理的な抵抗を強く与えやすいため、事故物件と判断されます。

孤独死があった事故物件の売却には原則告知義務がある

孤独死があった物件は買い手に心理的な抵抗を与えやすく、事故物件に該当する場合には原則として告知義務が発生します。

前述したとおり、すべての孤独死が告知義務の対象となるわけではありません。たとえば死因が老衰や病死、不慮の事故で、なおかつ遺体が早期に発見されて建物への影響がなかった場合、原則として告知義務は生じません。

一方、孤独死が原因で特殊清掃が入ったケースや、自殺・他殺など事件性が疑われるケースの場合は心理的な抵抗感が強くなることから、告知義務が生じます。

このように、告知義務が生じるかどうかは物件の状況によって異なります。

孤独死があったことを隠して事故物件を売却すると告知義務違反になる

孤独死が事故物件に該当する場合、その事実を買主に伝えずに売却すると「告知義務違反」となります。

「告知しなければ売れやすいのでは?」と考えるかもしれませんが、隠して契約した場合は契約解除や損害賠償請求の対象となります。売却代金の返還や修繕費・引っ越し費用などを請求される可能性があるほか、裁判に発展して多額の費用や時間を失うリスクもあります。

告知義務が必要かどうかの判断は素人では難しい部分もあります。そのため、孤独死があった物件を売却する際には、売却先となる不動産会社や買取業者にその事実をまずは伝えるようにしましょう。

「誰かが住めば告知義務がなくなる」というわけではない

事故物件の告知義務について、「次の入居者がしばらく住めば、もう事故物件ではなくなる」「告知義務は一人目だけで良い」などの情報を耳にしたことがある方もいるでしょう。

しかし、この情報は誤りであり、次の入居者がしばらく住んだとしても、事故物件の告知義務はなくなりません。誰かが住んだからといって、心理的瑕疵が消えてなくなるわけではないためです。

孤独死があった物件を売却・賃貸に出す場合には、「次の住人がいたかどうか」ではなく、あくまでも死因や発見状況、物件への影響で判断する必要があります。

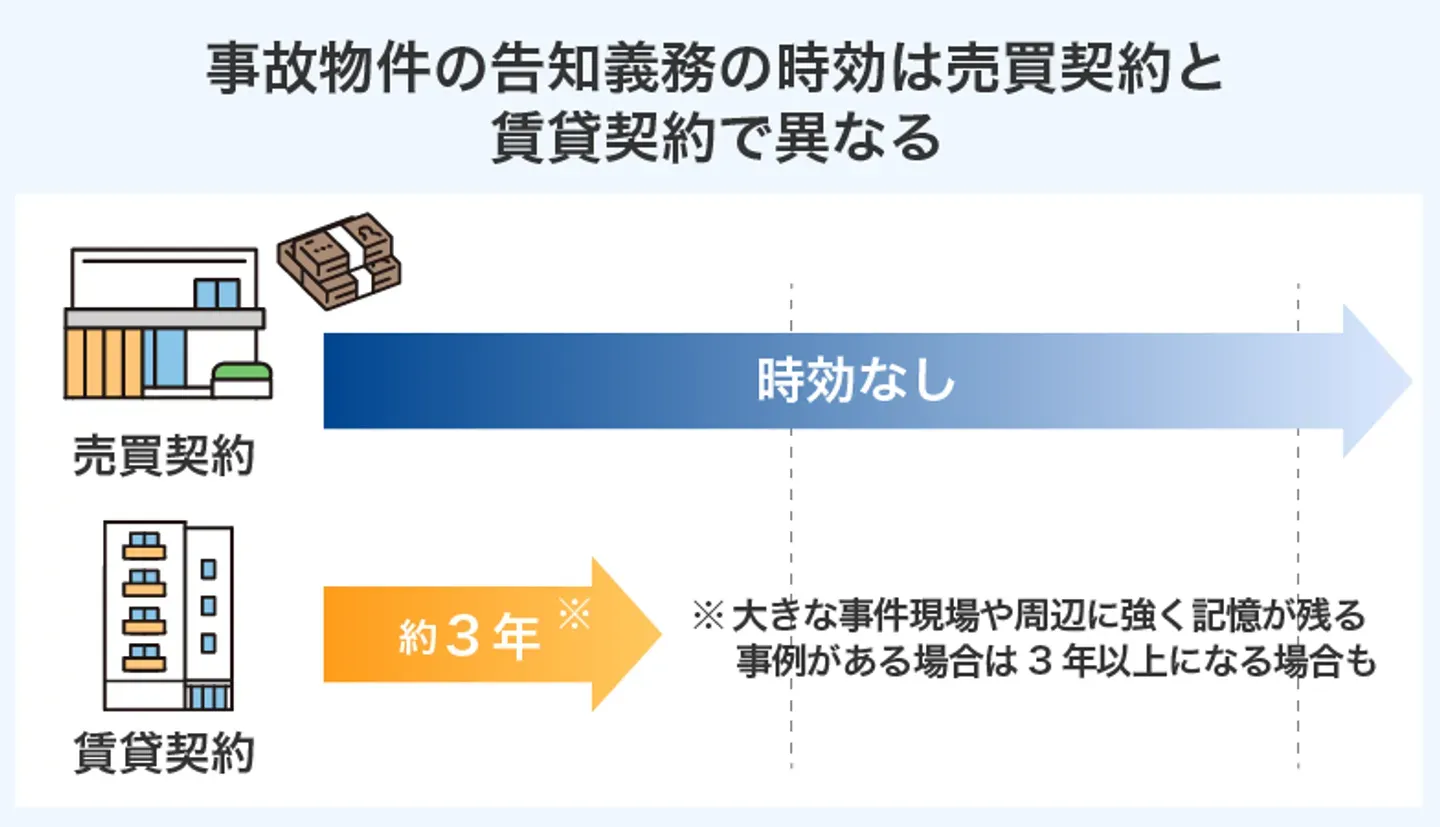

孤独死があったことの告知義務の時効は売買または賃貸で異なる

孤独死があった物件についての告知義務は、売買と賃貸でルールが異なります。ガイドラインには、告知義務の時効について以下の内容が記載されています。

(1)宅地建物取引業者が告げなくてもよい場合について

①賃貸借取引及び売買取引の対象不動産において自然死又は日常生活の中での不慮の死が発生した場合

(中略)

②賃貸借取引の対象不動産において①以外の死が発生又は特殊清掃等が行われることとなった①の死が発覚して、その後概ね3年が経過した場合

引用元 宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン|国土交通省

賃貸借取引については、孤独死が発覚してから概ね3年が経過すれば告げなくてもよいとされています。

一方、売買取引については時効の定めがないため、孤独死の発生からどれだけの年数が経っていたとしても、告知義務が生じるものと認識しておきましょう。

なお、賃貸の場合でも「孤独死から3年が経過すれば必ず告知義務がなくなる」というわけではありません。ガイドラインには、賃貸の時効について「ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではない」と記載されています。

つまり、自殺や他殺など事件性が高いケースやテレビや新聞で広く報道されたケースなどでは、3年が経過しても原則として告げる必要があります。また、入居希望者から「過去に人の死があったか」と質問された場合には、経過年数にかかわらず正直に答える義務があります。

このように、告知義務の時効は売買と賃貸で大きく異なります。「売買の場合は必ず告げる」「賃貸の場合は概ね3年で告知義務がなくなるものの、例外もあるため不動産会社に相談した方がよい」と覚えておきましょう。

孤独死があった物件は事故物件の中でも心理的な抵抗が弱い傾向がある

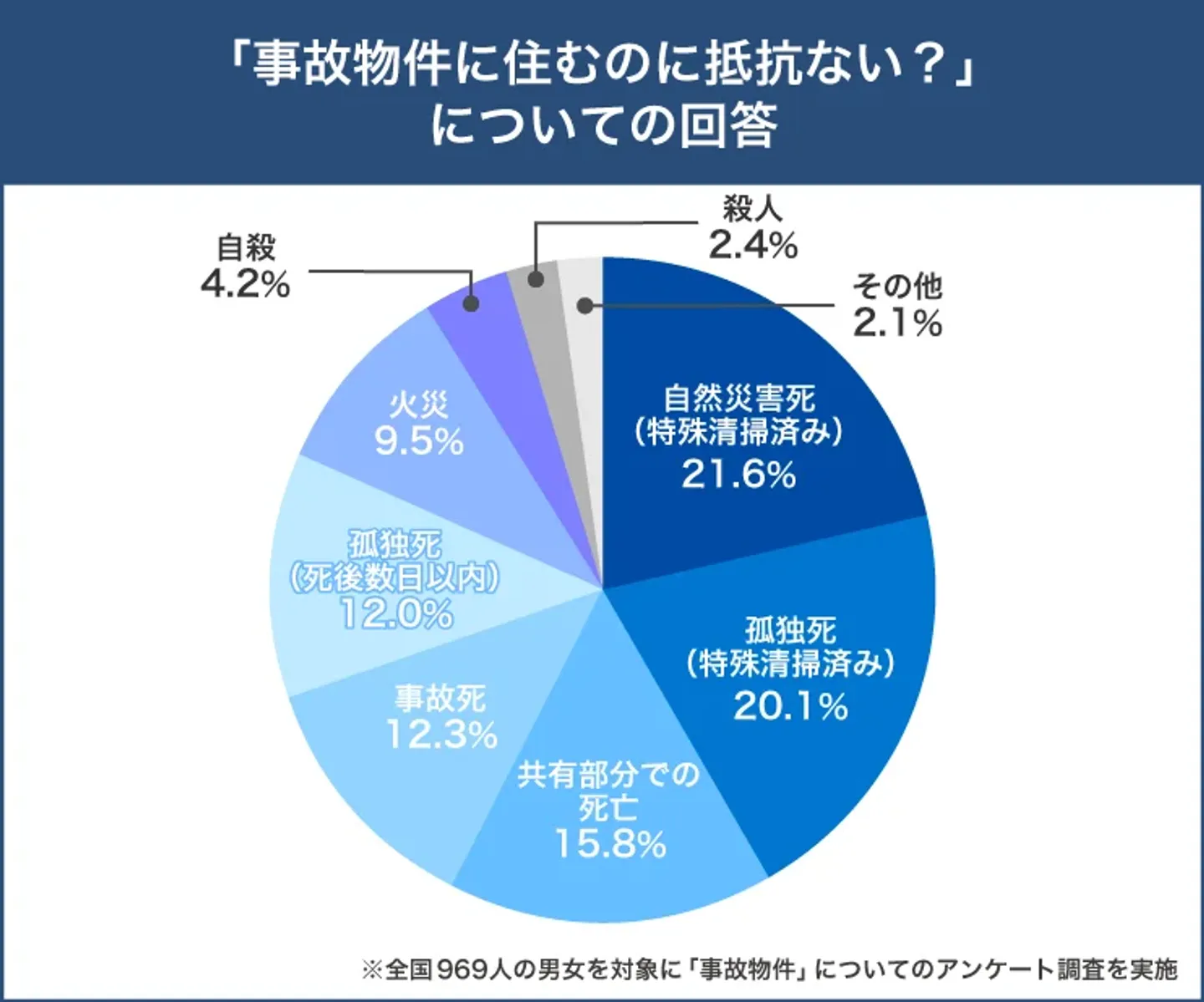

孤独死があった物件は事故物件に分類されるケースがあるものの、買い手や借り手の心理的な抵抗は、事故物件の中でも比較的弱い傾向があります。

実際に、弊社で行ったアンケートでは「死因が孤独死であれば気にならない」と回答した人の割合は20.1%でした。これは「自然災害による死亡(21.6%)」に次いで高い結果であり、自殺や他殺と比べると抵抗感が少ないことがわかります。

孤独死は事故物件に該当するケースがある一方で、他の事故物件に比べれば心理的なハードルが低く、入居希望者や購入希望者が見つかる可能性も十分にあるといえるでしょう。

孤独死があった物件の売却方法!「遺体発見までの早さ」「物件の条件」で方法を選ぼう

孤独死物件に限らず、不動産を売却する主な方法には、「不動産会社に仲介を依頼する」「買取業者に買い取ってもらう」の2つが挙げられます。仲介と買取業者の主な違いは以下のとおりです。

- 不動産会社の仲介:買い手が現れるまで売却できないが、買取よりも比較的高値で売れる

- 買取業者:事故物件もスピーディーに売却できるが、仲介よりも安値になりやすい

高値での売却に期待できるため、不動産を売却するのであれば仲介をまずは検討するのが得策です。

しかし、遺体の発見が遅く物件の状態が悪化している場合や、立地条件などが悪く需要が低そうな場合、仲介では買い手がなかなか見つからない可能性があります。そのような場合は、買取業者への売却を検討しましょう。

ここからは、「遺体発見までの早さ」「物件の条件」を基準にして、孤独死物件を仲介と買取のどちらで売却するべきかを解説していきます。

「遺体発見が早い」「物件の条件が良い」という孤独死物件は仲介で売却する

前述したように、遺体の発見が早く建物に汚損がみられない場合、事故物件には該当しません。事故物件に該当しなければ通常物件として売却が可能であるため、仲介で買主を見つけるのがおすすめです。

また、下記のような条件がよい物件であれば、比較的需要は高くなります。

つまり、「遺体発見が早い」「物件の条件が良い」という孤独死物件であれば、仲介でも売却できる可能性はあり、比較的早期かつ高値での売却に期待できます。

孤独死物件を仲介で売却する場合、まず不動産会社に仲介で売却できそうかどうかを相談しておくのが得策です。

孤独死物件を仲介で売却する場合は遺品整理を事前に行っておく

仲介で物件を売却する場合、物件を可能な限り原状回復させておくと買い手が見つかりやすくなります。

孤独死物件の場合、故人が残した遺品が残っているケースが多いため、事前に遺品整理を行ったうえで仲介を依頼しましょう。

遺品整理や不用品処分は基本的に遺族が行いますが、一人暮らしで身寄りがなく相続人がいない場合には、物件所有者が行うしかありません。部屋に残置された不用品が多いと、処分費用が多額となるのが注意点です。

「遺体発見が遅い」「物件の条件が良くない」という孤独死物件は専門の買取業者に依頼する

前述のとおり、遺体の発見が遅れてしまい、建物に汚損が生じてしまった場合、事故物件に該当します。また、物件の立地や状態などの条件がよくない場合は、さらに需要が低くなるため、仲介での売却が困難になります。

そのため、「遺体発見が遅い」「物件の条件が良くない」という孤独死物件は専門の買取業者に売却するのが得策です。

専門の買取業者であれば、買い取った事故物件を活用するノウハウがあります。そのため、一般の不動産会社では買取が難しいような孤独死物件であっても、売却が可能です。

また、事故物件を専門とする買取業者に依頼する場合、下記のようなメリットもあります。

- お祓いや特殊清掃をしていない孤独死物件も買い取ってもらえる

- 契約不適合責任が免責になる

このようなメリットがあることからも、事故物件に該当する孤独死物件の売却を検討している場合、専門の買取業者に依頼することを検討してみてください。

お祓いや特殊清掃をしていない孤独死物件も買取対象になる

孤独死物件の売却を検討している場合、「お祓いや特殊清掃は事前にしておくべきか」と考える人もいるでしょう。

仲介で売却する場合は原状回復させたうえでなければ買い手がつきづらいため、売り手負担でお祓いや特殊清掃を行っておくのが一般的です。

一方、事故物件専門の買取業者は、基本的に買い取った物件を自社でお祓いや特殊清掃を行います。

孤独死物件をそのままの状態で売却できるため、お祓いや特殊清掃にかかる費用を抑えられるのもメリットの1つです。

契約不適合責任が免責になる

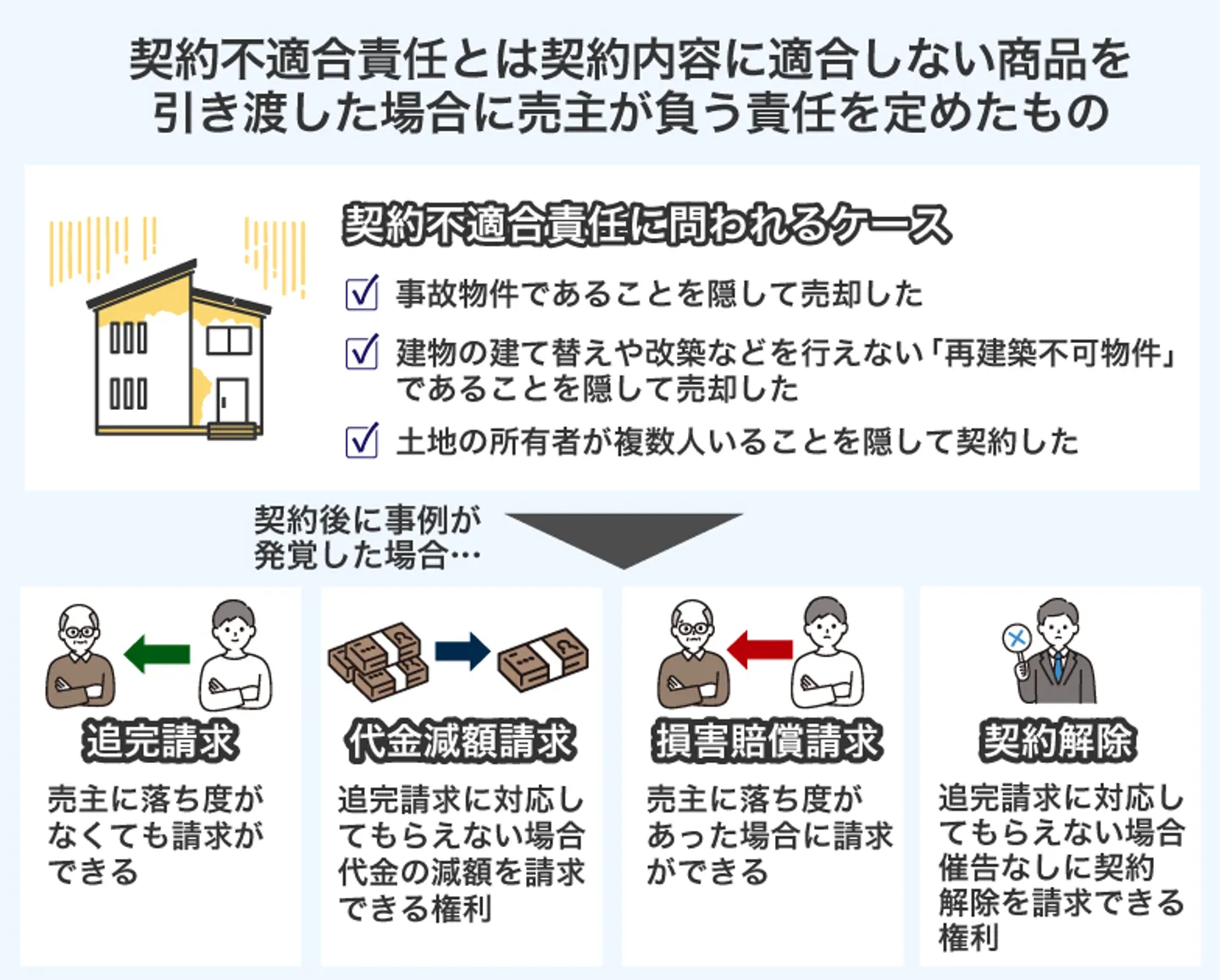

孤独死物件にかかわらず、不動産の売り手は契約不適合責任に問われる可能性があります。契約不適合責任とは、売買した物件が契約内容に適さない場合、売り手が負担しなければならない責任のことです。

契約不適合責任に問われる可能性があるケースには、下記が挙げられます。

- 事故物件であることを隠して売却した

- 建物の建て替えや改築などを行えない「再建築不可物件」であることを隠して売却した

- 土地の所有者が複数人いることを隠して契約した

たとえば、過去に人が亡くなった事例があるにもかかわらず、それを買い手に伝えずに売買契約をしたとします。契約後にその事例が発覚した場合、損害賠償や契約の解除が求められるリスクがあります。

しかし、事故物件専門の買取業者であれば、「契約不適合責任を一切負わない」という条件で売買契約を結ぶケースが多いです。こちらの条件で売買契約を結んだ場合、売却後に契約不適合責任に問われることはありません。

リスクを避けた安全に孤独死物件を売却したい方にとっても、買取業者を利用するメリットは大きいといえるでしょう。

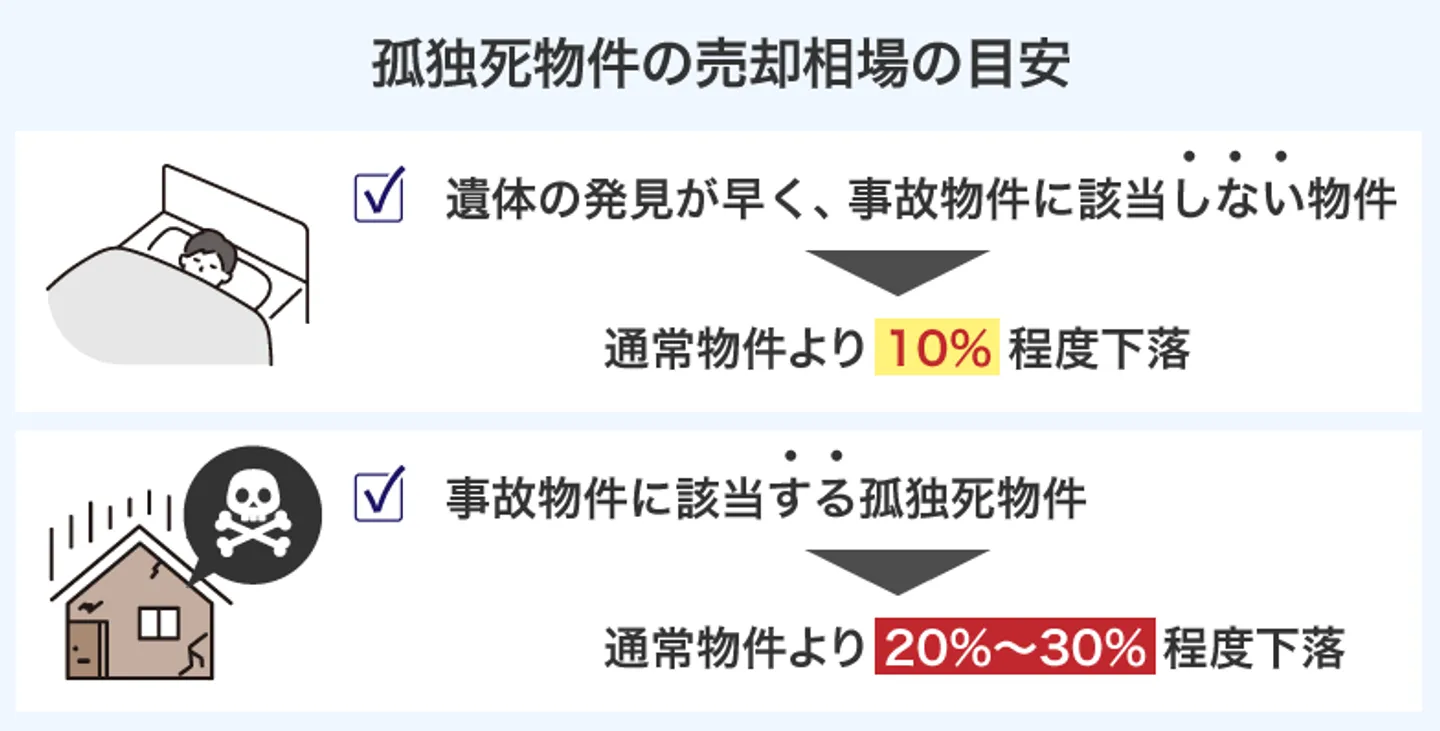

孤独死物件の売却相場は通常物件の10%〜30%ほど安くなるのが基本

孤独死があった物件は、通常の物件よりも心理的な抵抗感が生じることから、買い手には敬遠されやすくなります。よほどの好立地で、希少性の高い物件であれば例外ですが、買い手からすればわざわざ事故があった物件を、相場並みの価格で購入しようとは思わないでしょう。

物件の売却価格は立地などの条件によって変わるため一概に言えませんが、実務経験上で言えば孤独死があった物件は市場価格よりも20%〜30%程度安くなります。

そのため、孤独死物件を売却する際には周辺物件より価格を安く設定し、お得感を演出することで買い手を探していくという手法が取られます。

なお、孤独死物件を売却する際には「どのような心理的瑕疵があるのか」によっても売却相場は異なります。孤独死物件の売却相場の変動目安は以下のとおりです。

孤独死物件を仲介で売却する場合は、心理的瑕疵の内容を踏まえつつ、不動産会社にも相談しながら売却価格を設定しましょう。

「遺体発見が遅れた」「死因が他殺だった」という孤独死物件は20~30%程度下がる

遺体発見が遅れてしまい、建物に汚損が生じてしまった孤独死物件は事故物件に該当します。また、死因が自殺や他殺だった場合も同様に事故物件となります。

事故物件に該当する場合には告知義務が生じるため、必ず孤独死があったことを買い手に伝えなければなりません。その場合には、心理的な抵抗を与えやすくなるため、売却相場も下がりやすいです。

あくまで一般的な目安にすぎませんが、「遺体発見が遅れた」「死因が他殺だった」という孤独死物件の売却相場は、市場価格から20%〜30%程度下がることが多いです。

たとえば、市場価格が3,000万円の物件でも孤独死があった事故物件として扱われれば、資産価値が2,100万円〜2,400万円程度になります。

「遺体発見が早かった」という孤独死物件は10%程度下がる

遺体発見が早く、建物に汚損が生じていなければ、孤独死があった場合でも事故物件に該当しないケースがあります。

事故物件に該当しなければ通常物件として売却は可能ですが、人の死があったことには変わりないため、市場価格よりも売却相場は下がりやすくなります。

あくまでも目安ですが、遺体発見が早かった孤独死物件の場合は市場価格から10%程度下がることが多いです。たとえば、遺体発見が早い孤独死物件の市場価格が3,000万円だった場合、資産価値は2,700万円程度になります。

孤独死があった物件の売却事例

当サイトを運営する株式会社クランピーリアルエステートでは、事故物件の買取も積極的におこなっています。実際の買取事例を紹介します。

一人暮らしの入居者が脱衣所で亡くなり、しばらく発見されなかったことで腐敗臭が発生し、近隣住民の通報によって明らかになったケースです。

相続人に当たるご遺族は疎遠になっていたため、相続の手続きと並行して売却のご相談をいただきました。

相続登記を済ませたうえで、最終的には1,000万円で当社が買取を行いました。ご依頼者の希望価格と査定額が一致したため、スムーズに取引を進めることができました。

このように、孤独死があった物件であっても、専門の買取業者に依頼することで希望に沿った条件で売却できる場合があります。相続や心理的な負担を含めて、まとめて相談できるのも大きなメリットといえるでしょう。

孤独死があった物件を売却する流れ

孤独死があった物件を売却する際の流れは以下のとおりです。

- 不動産会社や買取業者に査定を依頼する

- 物件の買い手と売買契約を結ぶ

- 決済・孤独死があった物件の引き渡しを行う

それぞれの流れについて、詳しく解説します。

不動産会社や買取業者に査定を依頼する

孤独死があった物件を売却する場合も、最初のステップは不動産会社や買取業者への査定依頼です。査定を通じて、市場でどの程度の価格が見込めるかの目安を把握できます。

なお、仲介か買取かによって査定の内容は異なります。仲介であれば「買主が見つかればこのくらいで売れる」という目安価格、買取であれば「業者が実際に提示する購入価格」が提示されます。

どちらに依頼するにしても、業者によって査定価格は異なるため、複数の会社に依頼して比較しながら進めるとよいでしょう。

物件の買い手と売買契約を結ぶ

査定後に売却先が決まったら、次のステップは売買契約の締結です。

不動産の売買契約は「宅地建物取引業法」に基づき書面化が義務付けられており、契約書には売却価格や引き渡し時期、契約条件などが明記されます。基本的に、契約書は依頼先の不動産会社や買取業者が作成してくれます。

なお、売買契約を結ぶにあたっては、以下のような書類を用意する必要があります。

- 登記済権利証または登記識別情報

- 固定資産税納付通知書

- 境界確認書や測量図

- 印鑑証明書

- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

- 住民票

必要書類については、不動産会社や買取業者にも確認を取りつつ進めていきましょう。

決済・孤独死があった物件の引き渡しを行う

売買契約を結んだあとは、合意した内容に基づいて代金の決済と孤独死物件の引き渡しを行います。決済日と引き渡し日は、契約時にあらかじめ取り決めておきましょう。

当日は、買い手から残代金を受け取り、同時に物件の所有権移転登記の手続きを進めます。そのうえで、物件の鍵を買い手に引き渡すことで取引は完了します。

孤独死があった物件の売却によって発生する費用・税金

孤独死があった物件を売却する際には、以下のような税金が発生します。

孤独死があった物件を売却する際にかかる税金について、次の項目から詳しくみていきましょう。

印紙税

売買契約を結ぶ際に作成する「不動産売買契約書」には、収入印紙を貼付する必要があります。これが印紙税と呼ばれるものであり、売却金額によって税率も変動します。

不動産売買契約書にかかる印紙税額

| 売却金額 |

本則税率 |

軽減税率 |

| 10万円超~50万円以下 |

400円 |

200円 |

| 50万円超~100万円以下 |

1,000円 |

500円 |

| 100万円超~500万円以下 |

2,000円 |

1,000円 |

| 500万円超~1,000万円以下 |

10,000円 |

5,000円 |

| 1,000万円超~5,000万円以下 |

20,000円 |

10,000円 |

| 5,000万円超~1億円以下 |

60,000円 |

30,000円 |

| 1億円超~5億円以下 |

100,000円 |

60,000円 |

| 5億円超~10億円以下 |

200,000円 |

160,000円 |

| 10億円超~50億円以下 |

400,000円 |

320,000円 |

| 50億円超 |

600,000円 |

480,000円 |

参照:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁

なお、売却金額が10万円を超えるもので、かつ平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に売買契約書が作成された物件については、軽減税率が適用されます。

たとえば孤独死物件が2,000万円で売れた場合、本来なら2万円の印紙税がかかるところ、1万円に軽減されます。

譲渡所得税

物件の売却によって得られた利益には、譲渡所得税が課されます。

譲渡所得税を計算するためには、まず以下の計算式で「譲渡所得」を算出しましょう。

収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)=課税譲渡所得金額

収入金額は買主から受け取る金額、取得費は土地や建物の購入代金等、譲渡費用は仲介手数料や印紙税など売買にかかった費用のことです。

たとえば取得費が1,000万円、譲渡費用が100万円、収入金額が2,000万円とすると、「2,000万円 - (1,000万円+100万円)=900万円」が譲渡所得金額となります。なお、譲渡所得金額がマイナスになる場合、譲渡所得税はかかりません。

譲渡所得金額を算出したら、次に税率をかけて譲渡所得税を計算します。譲渡所得税の税率は、物件の所有期間によって以下のように異なります。

譲渡所得税の税率(所有期間による区分)

| 所有期間 |

所得税率 |

| 5年超 |

15% |

| 5年以下 |

30% |

譲渡所得金額が900万円の場合、所有期間が5年超なら「900万円×15%=135万円」、5年以下なら「900万円×30%=270万円」となります。

物件を売却した翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があるため、譲渡所得税を正しく計算し、期限までに税金を納めましょう。なお、譲渡所得税の金額は複雑になりやすいため、不動産会社や税理士に相談しながら進めるのがおすすめです。

参照:譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁

まとめ

孤独死があった物件は、必ずしも事故物件になるとは限りません。

国土交通省のガイドラインによると、遺体の発見が早く建物への損傷がないケースや、死因が自然死で事件性がないケースは告げなくてもよいとされており、事故物件に該当しません。

一方、 遺体の発見が遅れて特殊清掃が必要になった場合や、死因が自殺・他殺など事件性を伴う場合は事故物件に該当するため、売却や賃貸にあたって告知義務が生じます。

事故物件に該当すると、よほど立地や条件のよい物件でない限り仲介での売却は難しく、売却価格も相場より20〜%30%程度は下がるものと認識しておきましょう。

孤独死があった物件が事故物件に該当しており、さらに立地条件などもよくない場合、仲介ではなく専門の買取業者に依頼するのがおすすめです。とくに、訳あり物件専門の買取業者であれば、仲介で売れないような孤独死物件であってもスムーズに買い取ってもらえます。

数日から1か月程度が売却までの期間の目安であるため、「早く孤独死物件を売却したい」という場合にはぜひ検討してみてください。

孤独死が起きた物件の売却時によくある質問

孤独死物件を売却する前にはどんな処理をする必要がありますか?

仲介で売却する場合、売り手は遺品整理やお祓いなどをしておくのが一般的です。一方、専門の買取業者であれば、これらを代行してもらえるのが一般的です。

孤独死物件が事故物件とみなされるまでの期間は何日でしょうか?

明確な基準はありません。事故物件とみなされるのは心理的瑕疵があるかどうかであり、遺体発見までの日数ではないため、死亡から1日で事故物件になる可能性もあります。

孤独死物件は売却よりも賃貸の方がよいのでしょうか?

物件の条件次第であるため一概にはいえません。ただし、賃貸であっても告知義務は生じるため、「賃貸なら孤独死があったことを隠せる」というわけではありません。

孤独死物件の特殊清掃費用は誰が負担するのですか?

孤独死によって発生した特殊清掃の費用は、基本的に物件の所有者が負担します。ただし賃貸物件の場合は、借主の連帯保証人が費用を負担することになります。