事故物件に法的な定義はない!主な判断基準について解説

「人死が発生した物件」「心理的瑕疵がある物件」といった一般的な定義があるものの、事故物件の法的な定義はどの法律にも定められていません。

法的な定義がないとはいえ、国土交通省のガイドラインにて定められた告知義務に関する判断基準を、事故物件の判断材料とするところも増えてきました。ただし、物件を事故物件として扱うかは不動産会社や買手側の主観で決まる面も多く、「〇〇なら事故物件」と断言するのは難しいのが現状です。とはいえ、原則として告知義務がある不動産=事故物件と認識しても大きな問題はないでしょう。

以下では、事故物件の一般的な定義や意味、制定された国土交通省の告知義務についてのガイドラインについて解説します。

事故物件の一般的な意味とは「自然死や不慮の事故死以外の死」や「特殊清掃が必要になる死」が発生した「心理的瑕疵のある物件」

まず、大前提として「事故物件」とは一体どんなものかという一般的な意味を解説します。

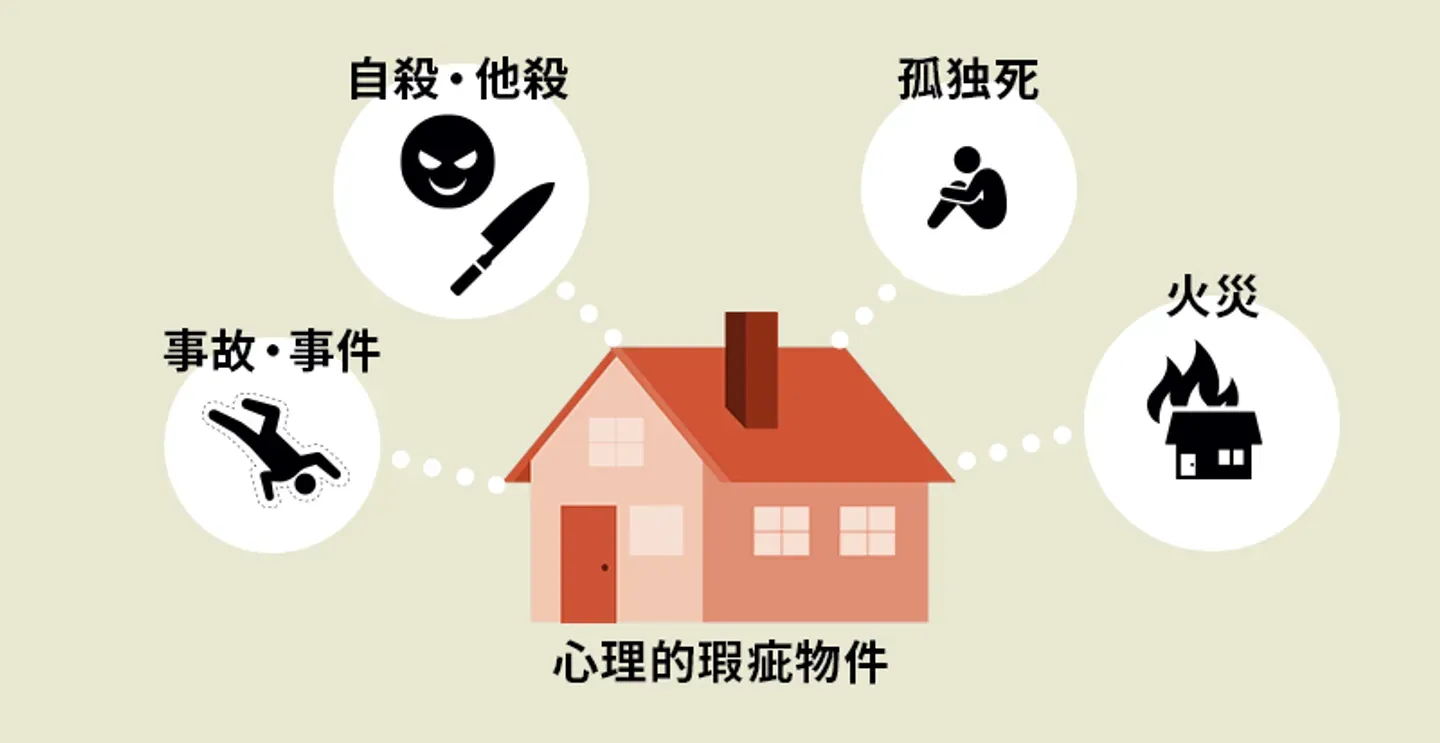

事故物件と聞くと、自殺や他殺などの事件、火災などの事故があった物件という印象が強い方も多いのではないでしょうか。

上記のような解釈でも間違いではないですが、事故物件は一般的には「自然死や不慮の事故死以外の死」や「特殊清掃が必要になる死」が発生した「心理的瑕疵のある物件」のことを指す傾向にあります。

そもそも「心理的瑕疵のある物件」とは、物理的瑕疵や欠陥などはないが、不動産契約の判断に影響するような心理的抵抗を感じる重要事項が存在する物件のことをいいます。つまり、事故物件(心理的瑕疵のある物件)とは「知っていたら不動産契約をしていなかった」という事実や事情がある物件のことです。

この心理的瑕疵の要因とされているものには、下記のようなものがあります。

- 自殺や他殺などがあった物件

- 事件や事故などで人が亡くなった物件

- 火事などの災害が起こった物件

とはいえ不動産においては事故物件=人死が発生した物件と解釈されるケースが珍しくないため、そのように認識しても問題はありません。

一方、不動産そのものの問題や倒壊のリスクなどが存在することを「物理的瑕疵」と呼びます。心理的瑕疵と同様、物理的瑕疵のある物件は一般の人からは購入を敬遠される傾向にあります。ただし、物理的瑕疵は心理的瑕疵と異なり、修繕やリフォームなどで改善が可能です。

物件や土地の物理的瑕疵の主な要因は次の通りです。

- 柱や基礎に損傷や欠陥があり倒壊などの恐れがある物件

- シロアリ・ネズミなどの害虫・害虫が発生している物件

- 壁のひび割れ、雨漏り、給排水管の故障・劣化など物理的な問題のある物件

- 有害物資の発生による土壌汚染がある土地

- 地盤沈下の恐れがある土地

物理的瑕疵のある物件は事故物件と判断されるケースはほぼないものの、心理的瑕疵と同じく取引相手への告知義務が発生する可能性があります。

「事故物件」には法律的な定義はない

事故物件は心理的瑕疵のある物件であると解説しましたが、この「心理的瑕疵」の判断は人によって大きく異なるため注意しましょう。

たとえば、数年前に殺人事件が起きて住人が死亡した不動産があるとします。このような大きな事件や事故の場合、間違いなく心理的瑕疵があると判断されて事故物件として扱われます。

一方、1人暮らしの高齢者が具合が悪くなり病死してしまった不動産があるとします。このような寿命による自然死というような場合、事件性がないと判断されて心理的瑕疵のない通常の物件として扱われます。

2つの例からわかるように、必ずしも人が亡くなった物件は心理的瑕疵のある事故物件になるわけではありません。亡くなった経緯や状況などから判断して、借主が強い心理的抵抗を感じるという結論が出た場合のみ事故物件として扱われます。

つまり、事故物件には法律的な定義が存在しないことを覚えておきましょう。とはいえ近年では、国土交通省が公表したガイドラインで事故物件の判断基準が示されたことから、実質的に法律的な定義が設けられたとの見方もあります。後述しますが、あくまで告知義務の判断基準であり、事故物件を決める基準ではないので注意してください。

国土交通省のガイドラインにて事故物件に関する判断基準が設けられた

2021年10月8日に、国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。

本ガイドラインは、不動産取引における心理的瑕疵に関する討論会での議論やパブリックコメント、裁判例、取引実務などを基に、人の死に関する事案を持つ不動産の取引について一般的に妥当と考えられるものを整理して取りまとめたものです。

これまでの事故物件の取引は、「事故物件に該当するのか」「告知義務が発生するのか」といった判断基準が曖昧であり、不動産会社ごとで判断にブレが生じていました。

近年では高年齢の人の賃貸契約が増えていくと予想されるなかで、「高齢者が入居した後に亡くなったら事故物件になるのでは」と不安視し、高齢者との賃貸契約を敬遠する貸主が少なくありません。そこで本ガイドラインの制定は、人の死に関する告知義務の判断基準を設けることで、高齢者の賃貸利用を促進するという狙いも存在します。そして、不動産会社や買手が事故物件か否かを判断する材料基準としても活用されるケースもあります。

参考:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

【補足】ガイドラインは告知義務の判断基準であって事故物件の定義を決定したものではない

前述した通り、宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインは、人死がかかわる告知義務の判断基準であって事故物件の定義を決定するものではありません。

では、実際のところ事故物件の判断基準に影響を与えていないかというとそれも少し違います。告知義務が発生する人死があった=大きな心理的瑕疵があると判断できるため、ガイドラインの基準に該当する不動産は事故物件として扱われるケースは非常に多いと思われます。

そのため、不動産会社からの説明、Webサイトでの解説記事、買手の受け止め方において、告知義務がある物件と事故物件を同一視していることも珍しくありません。ただ、これらが認識違いというわけではないので、ほかの解釈が100%間違ったものと判断しないように注意してください。

事故物件だと売主側は買主側に告知義務が発生する可能性あり

「事故物件の定義は?」では、事故物件がどんなものなのかという基礎知識を説明しました。

もし実際に検討をしている不動産が事故物件だとしても、その事実を不動産会社や売主が伝えてくれるか不安に思う方も多いのではないのでしょうか。

原則として、心理的瑕疵の強い人死が発生した事故物件には、買主側にその事実を伝える義務として、売主側に告知義務が発生します。ここからは、事故物件に関しての告知義務について解説していきます。

契約不適合責任で告知は義務付けられている

結論からいうと、事故物件の売却や賃貸募集をする場合、入居者に対して心理的瑕疵となる事項を伝える必要があります。

これが、事故物件における告知義務になります。

もし、上記のような告知義務を無視して、不動産会社や売主が、買主や借主に心理的瑕疵の要因となる事項を伝えなかった場合には、告知義務違反となり契約を取消されたり、損害賠償を請求されるなどの「契約不適合責任」を負う必要があります。(賃貸契約の場合を除く)

上記のような理由から、事故物件(心理的瑕疵のある物件)に対する重要事項を告知する義務があるとわかるでしょう。

告知期間はケースバイケース

事故物件(心理的瑕疵のある物件)を販売または賃貸募集する場合、必ず心理的瑕疵の要因となる事項を説明しなくてはいけません。

この重要事項の告知義務の告知期間などは、法律で決められているわけではありません。そのため、こちらも事故物件の定義と同様に不動産会社や売主などの判断によって異なります。

以下では、1つ例を見ていきましょう。

今から約3年前に起きた殺人事件が要因となり事故物件となっている不動産があるとします。ただ、この不動産は単身向けの賃貸マンションであり、入居者も数ヶ月単位で変わってしまう回転率の高い物件でした。そのため、すぐに入居や退去が繰り返されたので、3年後には心理的瑕疵の告知を取り止めて通常の物件として扱いました。

上記の例では、入居や退去が複数回繰り返されていることや、時間の経過と共に嫌悪感が薄れていく点を踏まえて、不動産会社は約3年で告知義務を取り止めたのです。

このように、事故物件(心理的瑕疵のある物件)の告知義務には明確な期間が設けられておらず、人が亡くなった経緯や状況などから判断していることを覚えておきましょう。

現在は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」にて判断する

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が制定されてからは、本ガイドラインで示された基準を基に、告知すべきか否かを判断するケースが一般的になりました。本ガイドラインにおける事故物件における告知義務の有無の判断基準は、ガイドラインの基にした告知義務の対象・対象外の判断基準にて解説しています。

売主側が告知義務に違反すると買主側は損害賠償請求ができる可能性がある

売主側に告知義務があるにもかかわらず、買主に告知をしなかったときは告知義務違反です。売主側が告知義務に違反すると、買主側は当該不動産における契約解除、契約によって発生した費用の損害賠償請求、心理的負担を強いられた分の損害賠償請求につながる可能性があります。

実際に事故物件に関する告知義務違反で、売主側に数百万円レベルの裁判例がいくつもあります。事故物件における損害賠償については、以下の記事で詳細をご覧ください。

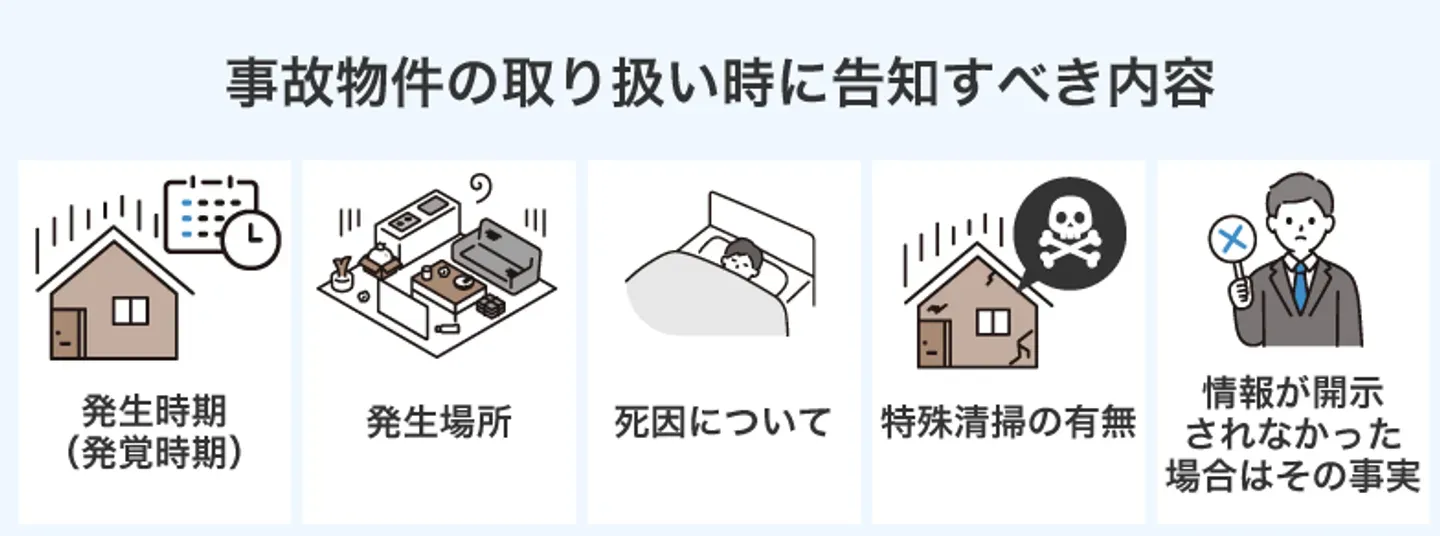

ガイドラインの基にした告知義務の対象・対象外の判断基準

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、自然死や他殺・殺人などの事例別に告知義務の判断基準を記載しています。本ガイドラインの原則は、「人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合」に告知すべきとしています。

以下では、ガイドラインを基にした事故物件の告知義務の対象・対象外の判断基準を見ていきましょう。なお、あくまで基本的な考え方であるため、ケースバイケースで変わってるという点はあらかじめ留意しておいてください。

日常生活のなかでの不慮の死や自然死は原則として必要なし

売買・賃貸契約問わず、日常生活のなかでの転落・転倒事故などの不慮の死や、病死・老衰などの自然死は、原則として告知義務はないとされています。自殺や他殺のように不自然な死や凄惨な死とは異なるため、買主にとっても心理的抵抗が低いと判断されるからです。

とはいえ、事故物件の売却や賃貸での活用を検討している人は、死亡の事実があったことを不動産会社だけには告げておくのが無難でしょう。不慮の死や自然死でも、状況によっては事故物件扱いになる可能性があるからです。

特殊清掃が必要になったときなどは告知が必要になる

不慮の死や自然死であっても、一定期間放置されたまま遺体の損傷が激しくなると、事故物件として告知義務が発生します。特殊清掃・大規模リフォームが必要なほど腐敗、異臭、血痕、体液、害虫発生などがあると、確実に事故物件扱いになります。

たとえば周囲との交流が希薄な1人暮らしの入居者が病死すると、大家を含めて死亡に気付けないケースは珍しくありません。知らず知らずのうちに死体が腐敗し、事故物件になってしまったという場合も想定されます。

自殺・他殺・火事など入居者の心理的抵抗が大きいものは告知義務あり

物件内での死亡が自殺・他殺・火事による焼死や、原因不明の不審死など、買主側にとって心理的抵抗が大きくなると予想できるものは、原則として告知義務が発生します。死因の凄惨さ、事件性の大きさ、社会的影響度によっては、物件自体の価値も大きく低下するでしょう。

一方で対象不動産の隣接住戸、日常生活で通常使用しない集合住宅の共有部分、集合住宅における隣室などで上記の死が発生したときは、原則として告知義務はないとされています。とはいえ告知すべきか否かはケースバイケースであるため、死因や影響力の大きさなどで総合的に判断するのがよいでしょう。

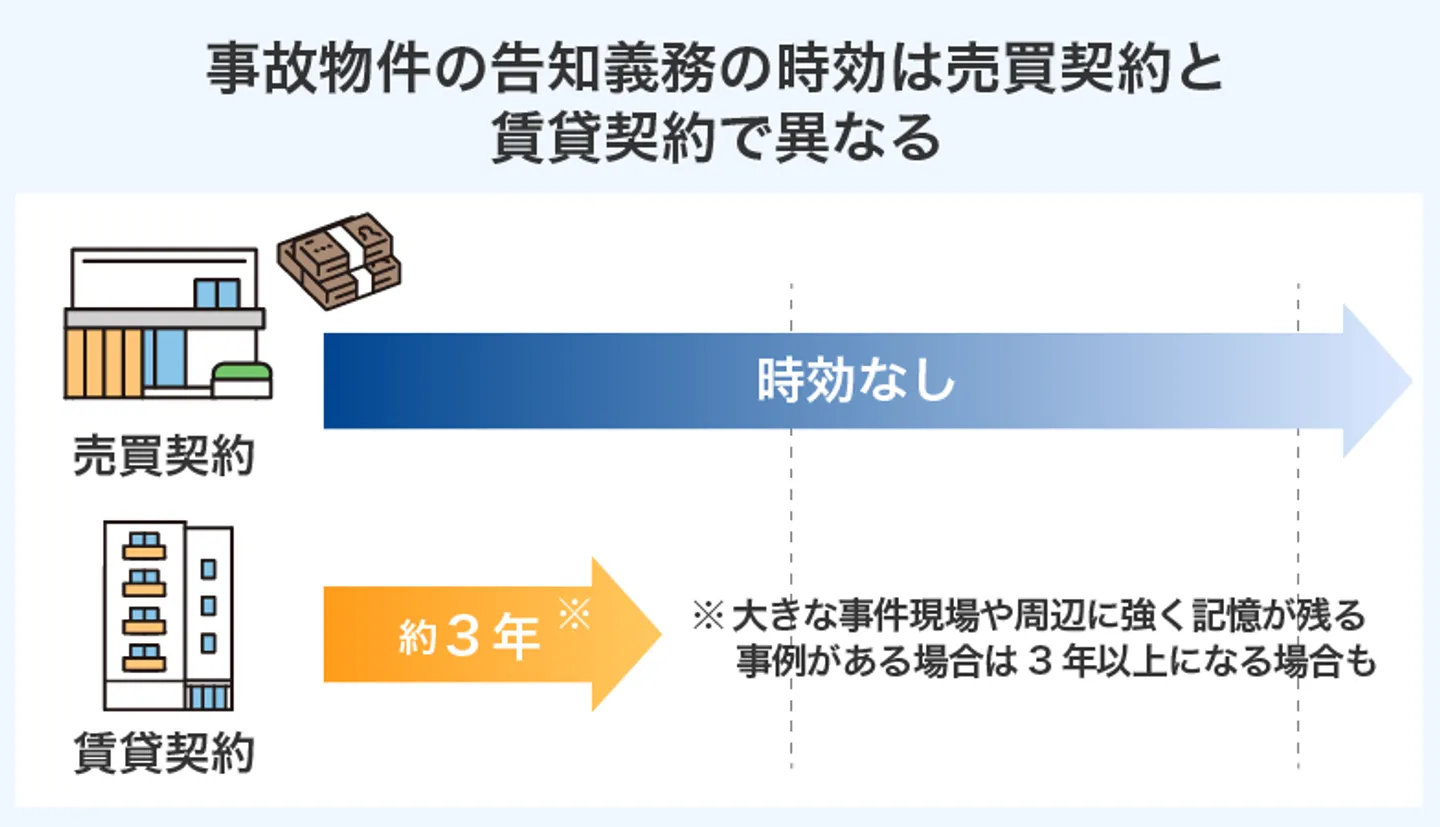

賃貸契約なら3年が告知義務期間における1つの基準になる

自殺や他殺や特殊清掃が発生した死といった告知義務が発生する死因であっても、賃貸契約ならその死亡から概ね3年経過すると告知する必要がなくなるとガイドラインにはあります。

ただし、周知性、事件性、社会的影響力の大きさなどによっては、3年を超える期間が経過しても告知義務は消えません。たとえばテレビニュースになるほどの殺人事件が発生する、物件内で不審死が続いているなどの事例は、3年を超えても告知義務が生じると考えられます。

売買契約には告知義務の時効が実質ないので告知する必要がある

事故物件の売買契約においては、告知義務が発生する死亡については時効が実質ありません。賃貸契約でなら告知義務がなくなる事故物件であっても、売却するときは買主へ事故物件である旨を告げる必要があります。

事故物件を調べる3つの方法

ここまで、事故物件がどんなものかをご説明してきました。

ただ、もし引越しや住み替えを検討している不動産が事故物件だったとしても、不動産会社や売主などがその事実を伝えてくれるのだろうかという不安もあるはずです。

そうした方に向けて、つづいては事故物件を調べる3つの方法について解説していきます。

1.事故物件公示サイトで確認する

事故物件を調べる1つ目の方法が「事故物件公示サイト」で確認することです。

「事故物件公示サイト」というのは、全国各地の事故物件の情報を公開しているサイトです。

事故物件の情報を公開しているサイトには「大島てる」というものがあり、事故物件の情報をまとめた日本唯一のサイトとされています。

もし、不動産会社や売主に勧められている物件に事故物件の疑いがあれば、一度「大島てる」で検索してみることをおすすめします。

ただし、大島てるに掲載されている事故物件の多くは、物件投稿機能によって一般の方から投稿された内容です。

そのため、掲載されている物件が必ずしも事故物件とは限らず、信憑性に欠ける可能性もあることを利用前に覚えておきましょう。

2.不動産会社や売主に直接聞いてみる

事故物件を調べる2つ目の方法は、不動産会社や売主に直接聞いてみることです。

事故物件(心理的瑕疵のある物件)となると、なかなか買主や借主が見つかりません。

上記のような理由から、不動産会社や売主は少しでも早く入居者を決めたいと考えて、物件を良く見せようとします。

そのため、不動産会社や売主のセールストークが少しでも怪しいと感じたら、勧められている物件が事故物件かどうかを直接聞いてみましょう。

3.物件情報の備考欄や特記事項などを見る

物件情報の備考欄や特記事項に「心理的瑕疵あり」「事故物件」といった表記がある場合、その物件は事故物件です。詳細までは書いていないケースが一般的であるため、心理的瑕疵や事故物件の表記があるときは、詳細を不動産会社へ確認するのがよいでしょう。

正直に書いてくれているのを見逃して、知らないまま契約してしまったとならないように注意してください。

事故物件に多く見られる3つの特徴

ここまで、事故物件を調べる方法についてご説明をしてきました。

自分でも事故物件かどうかを見分けられるポイントはあります。

事故物件の多くが以下の特徴を持っています。

- 売却価格や家賃が相場よりも安い

- 物件内の床や壁などに違和感がある

- 建物の名前や外観が変わっている

これらの特徴に自分の物件が該当する場合、事故物件である可能性が高いです。

それぞれの特徴について、順に解説します。

1.売却価格や家賃が相場よりも安い傾向がある

事故物件に多く見られる1つ目の特徴は、不動産の価格や家賃が相場よりも格安になっていることです。

事故物件の場合、なかなか買主や借主が見つからないというケースがほとんどです。

上記のような理由から、少しでも不動産の価格、賃貸であれば家賃を安くして買主や借主に契約をしてもらおうとします。

そのため、不動産の価格や家賃が周辺の相場よりも格安だと感じるようであれば事故物件の可能性が高いです。

2.物件内の床や壁などに違和感がある

事故物件に多く見られる2つ目の特徴は、物件内の床や壁などに違和感があることです。

事故物件の場合、事件や事故の影響でフローリングや壁の一部が汚れたりしているケースが多くあります。

上記のような理由から、それらの痕跡を消すためにフローリングや壁の一部を張り替えたり、隣接する部屋と合わせて間取りを変化させたりなどのリフォームをします。

そのため、物件の間取りや床や壁などの一部に違和感があると感じる場合、事故物件の可能性があるのです。

3.建物の名前や外観が変わっている

事故物件に多く見られる3つ目の特徴は、建物の名前や外観が変わっていることです。

アパートやマンションなどの事故物件の場合、テレビやネットのニュースで建物名や外観などの情報も公開されてしまう恐れがあります。

上記などの理由から、事故物件としての情報を風化させるためにアパートやマンションでは建物の名前や外観(色など)を変えてしまいます。

そのため、建物の名前や外観が変わった不動産は事故物件の可能性があるのです。

事故物件の価格相場は通常より20~30%安い

事故物件の価格や家賃は周辺相場よりも格安ですが、具体的にどの程度安くなるのでしょうか。

結論からいうと、事故物件は一般的な不動産販売価格や賃貸物件の家賃よりも20~30%ほど安くなっています。

なぜなら、事故物件を販売や賃貸募集する場合、心理的瑕疵となる要因について買主(借主)に伝える必要があるからです。

基本的にはそれらの心理的瑕疵となる要因を聞いて、平気な人は少ないです。

そのため、事故物件は通常の物件と比べても需要が少なく、販売や賃貸募集する際にも販売価格(家賃)を下げないと契約できません。

したがって、一般的な不動産販売価格や賃貸物件の家賃よりも20~30%ほど安くなっているケースが多いです。

また、事故物件の要因となっている心理的瑕疵の内容によってはさらに販売価格(家賃)が下がり、場合によっては周辺相場の半額程度になってしまうケースもあると覚えておきましょう。

まとめ

「事故物件」とは、買主・借主が心理的抵抗を感じる「心理的瑕疵」が存在する物件のことですが、この判断基準は人によって異なるため、事故物件に法律的な定義は存在しません。

また、事故物件を売却・賃貸募集をする際には告知する義務がありますが、告知義務の期間は設けられていません。

ちなみに事故物件は周辺の物件相場と比較すると、売却価格や家賃収入が20〜30%も安くなってしまいます。

「自分の物件も事故物件では?」と不安に感じる場合、事故物件公示サイトで確認したり、不動産会社の査定を受けて直接聞いてみるとよいでしょう。