空き家の解体費用が払えないときの対策

家の解体費用は100万円以上かかるケースも多く、費用が払えないと頭を抱える人もいるでしょう。家の解体費用が払えない場合は、下記のような対策を検討してみてください。

※それぞれの方法をクリック・タップすると該当の場所にジャンプできます。

それぞれの対策について詳しく解説していきます。

国や自治体が用意する補助金制度を利用する

近年、空き家の増加が問題となっており、防災や防犯、景観を守る観点から空き家の解体を進めるため、国や自治体が補助金を出してくれるケースが多くあります。あくまで一例ですが、家の解体に使える補助金制度には下記が挙げられます。

|

補助金制度

|

概要

|

|

空き家対策総合支援事業

|

空き家の解体や整備などに使える補助金

|

|

老朽危険家屋解体撤去補助金

|

倒壊の危険がある家の解体に使える補助金

|

|

建て替え建設費補助金

|

空き家を解体して建て替える費用に使える補助金

|

|

木造住宅解体工事費補助金

|

木造住宅の解体にかかる費用に使える補助金

|

|

都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金

|

長い間放置されている空き家の解体費用として使える補助金

|

利用できる補助金の種類は、地域や築年数、空き家の状態、所有者の所得や資産状況、過去の納税状況などによって異なります。自分の場合どのような補助金が使えるかは、インターネットで検索したり市役所の窓口へ直接問い合わせたりして調べるとよいでしょう。

まずは、インターネット上で「○○(空き家がある地域) 解体 補助金」などのキーワードを入力し、検索します。自治体のホームページなどで利用できそうな補助金制度の名称などを大まかに調べ、その情報をもとに自治体の窓口へ具体的な要件や申請方法などを問い合わせるとスムーズでしょう。

次の項目から、空き家の解体時に利用できる国や自治体の補助金制度について、代表的なものを紹介します。ただし、補助金制度の名称や補助率などは各自治体によって若干異なる場合もあるので、注意してください。

空き家対策総合支援事業:空き家の解体や整備などに使える補助金

空き家対策総合支援事業は、国土交通省が空き家対策に取り組む自治体に対し支援をおこなう事業です。

空き家の所有者が空き家の解体や解体した後の土地の整備、空き家の活用などをおこなう際に、国と自治体それぞれから補助金が出ます。

補助対象となる代表的な空き家対策の内容と、各内容に対する補助率は、以下のとおりです。

| 空き家対策 |

補助率(国) |

補助率(自治体) |

| 空き家の解体 |

2/5 |

2/5 |

| 空き家解体後の土地整備 |

1/3 |

1/3 |

| 空き家の活用 |

1/3 |

1/3 |

参照:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」

老朽危険家屋解体撤去補助金:倒壊の危険がある家の解体に使える補助金

老朽危険家屋解体撤去補助金は、老朽化により倒壊のリスクが高まっている危険家屋の解体を促進する補助金制度です。

補助金を受け取るには自治体が実施する事前調査を受け、基準を満たす必要がある場合が多いので注意してください。

また、受け取れる補助金額の上限や補助率、補助対象となる空き家の要件は、各自治体によってさまざまなので、必ず各自治体のホームページなどで確認してください。

たとえば、飯塚市の場合、補助金額は「50万円を上限として補助対象経費の1/2以内」となっていますが、南伊豆町の場合は「50万円を上限(行政区の代表が対象の場合は300万円)として補助対象経費の4/5以内」となっています。

建て替え建設費補助金:空き家を解体して建て替える費用に使える補助金

建て替え建設費補助金は、老朽化した空き家を解体し、新たに住宅を建築する際に利用できる補助金制度です。

解体費用や建築費用の一部が補助対象となります。

なお、建て替え後の建物が、耐火建築物・準耐火建築物である、省エネ基準に適合しているなどの条件が設定されている場合もあります。詳しくは、各自治体のホームページなどを確認するようにしてください。

木造住宅解体工事費補助金:木造住宅の解体にかかる費用に使える補助金

木造住宅解体工事費補助金は、地震発生時における木造住宅の倒壊などによる被害を防止するため、木造住宅の解体工事にかかる費用の一部を補助する制度です。自治体が実施する木造住宅耐震診断を受け、一定の基準を満たしていた場合に利用できます。

なお、受け取れる補助金額の上限や補助率、補助対象となる空き家の要件は、各自治体によってさまざまなので、必ず各自治体のホームページなどで確認してください。

たとえば、一宮市の場合、補助金額は「20万円を上限として補助対象工事に要する経費の23%」となっていますが、豊橋市の場合は「解体工事費用の23%の額または30万円のいずれか小さい額」となっています。また、豊川市の場合は「解体工事にかかる費用の2/3の額または20万円のいずれか小さい額」となっています。

都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金

都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金は、都市の景観を守るため、長い間放置されている空き家の解体費用を補助する制度です。

なお、受け取れる補助金額の上限などが各自治体によって異なるため、必ず各自治体のホームページなどで確認してください。

たとえば、函館市の場合、補助金額の上限は30万円ですが、陸別町の場合は補助金額の上限が50万円に設定されています。

空き家解体ローンで費用を借入する

前述したように、空き家を放置することにはさまざまなリスクが伴うため、利用する予定のない空き家は早めに解体したいと考える人は少なくありません。

実際に空き家解体の需要は増える傾向にあり「空き家解体ローン」や「空き家対策ローン」といった名称のローン商品を扱う金融機関が増えています。

空き家解体ローン(空き家対策ローン)の金利は実質年率2.5〜5.0%程度と、フリーローンよりも低く設定されている場合が多いです。空き家解体ローンを扱う金融機関の例には、下記が挙げられます。

くわえて、住宅ローンを借りている人向けに、さらに低い金利を設定している金融機関もあります。たとえば、群馬銀行の「空き家解体ローン」を利用する場合、住宅ローンを利用していない人は年3.25%の最下限金利が適用されるのに対し、住宅ローンを利用している人は年2.75%の最下限金利が適用されます。

住宅ローンを利用中の人は、借入先の金融機関に空き家解体ローンや空き家対策ローンといったローン商品がないか確認してみるとよいでしょう。

また、北陸ろうきんの「リフォームローン+α」や清水銀行の「しみず住宅諸費用ローン」のように、空き家の解体費用にも利用できるリフォームローンや住宅諸費用ローンを提供している金融機関もあります。

ただし「空き家解体ローン」や「空き家対策ローン」といったローンは、カードローンやキャッシングなどに比べて審査に必要な書類が多く、審査内容も厳しい傾向があります。そのため、契約から融資までに時間がかかると考え、早めに準備しておくよう心がけましょう。

空き家の売却益で解体する

空き家の建物があまりにもボロボロだったりすると、古家付き土地や中古住宅として売ろうとしても、なかなか買い手がつかない場合もあるかもしれません。

また、建物が著しく劣化しており、購入後に結局取り壊さなければならない状態の場合、買い手が解体費用がかかることを理由に買い渋る恐れもあります。

そのような場合、更地にする前提で土地を売却し、売却益を解体費用に充てるという方法も検討するとよいでしょう。

この方法なら、買い手が決まってから空き家を解体するので「解体費用をかけて更地にしたのに、結局買い手がつかなくて費用を回収できなかった」という事態を防げます。

空き家売却後に受け取れる金額が少なくなってしまいますが、解体費用を確実に回収する方法として有効です。

リフォームをして賃貸物件として貸し出す

賃貸の需要がある地域に家があるのであれば、賃貸に出すのも1つの手段です。

建物の劣化具合によってはリフォームや修繕が必要な場合もありますが、解体する必要がないうえに、長期的にみればリフォーム費用を回収できるだけでなく、今後不労所得を得られる可能性もあります。

ただし、空き家の立地などによっては、多額の費用をかけてリフォームや修繕をおこない賃貸に出したとしても借り手が見つからず、損をしてしまう可能性もあります。

リフォームや修繕にかかる費用と解体費用を比較し、賃貸に出した場合の詳細なシミュレーションをおこなうことが大切です。

個人で判断するのは困難なため、空き家のある地域の賃貸事情に詳しい不動産会社などに相談しながら検討することをおすすめします。

地主に借地権と建物を買い取ってもらう

所有している家が借りている土地に建っている場合、地主に借地権と家を買い取ってもらうことも検討してみてください。

土地を貸している以上、地主はその土地を自由に活用することができません。借地権と建物を買い取ることで、地主はその土地を自由に活用できるようになるため、「借地権を取り戻したい」と考える地主も少なくないのです。

地主に借地権と建物を買い取ってもらえれば、解体することなく家を手放せます。

また、借地権の契約内容によっては、契約満了時に借りている土地に建っている建物を買い取ってもらう「建物買取請求権」を行使できる場合もあります。家が借地に建っている場合、一度契約内容を確認してみるのも良いでしょう。

また、地主都合で借地契約を中途解約させられた場合は、解約承諾料を得られる可能性もあります。

地主が借地権を買い取る時の相場や中途解約については、下記の記事を参考にしてみてください。

古家つき土地や中古物件として仲介で売却する

解体費用が払えないなら無理に解体をせず、古家付き土地または中古住宅として売却することも検討しましょう。

雨漏りやシロアリ被害などの重大なダメージがなければ、わざわざ建物を解体しなくてもそのまま売却できる可能性があります。また、「人気のエリアにある」「駅まで徒歩5分〜10分圏内」といった条件がよい家であれば、比較的需要が高い物件として仲介で売却できることも考えられます。

なお、耐用年数(木造なら22年)を超えていれば古家付き土地、耐用年数以内なら中古住宅として扱われることが多いですが、耐用年数を超えていてもリフォームすれば中古住宅として売れることもあります。

古屋付き土地の買取業者については、下記の記事も参考にしてみてください。

買い手がつきづらい家は買取業者に買い取ってもらう

買い手がつきづらいような家であっても、買取業者に依頼すれば売却できる可能性があります。

仲介の場合は買い手を探すための売却活動が必要であり、需要がある物件でなければ売却は難しいです。

一方、買取の場合は業者が直接物件を買い取ってくれます。買取業者は買い取った物件の資産価値を高めてから再販売などで活用するため、「老朽化が進んでいる」ような状態であっても買取に期待できます。

また、買取の場合は数日〜1か月程度で売却が完了するため、「急いで家を処分したい」という場合にも買取が向いていると言えます。

なお、買取業者にはそれぞれ得意としている物件種別があります。「再建築不可物件」「古家つきの土地」のような家を専門とする買取業者もあるため、家の買取を検討する際には、そのような業者をえらぶのがよいでしょう。

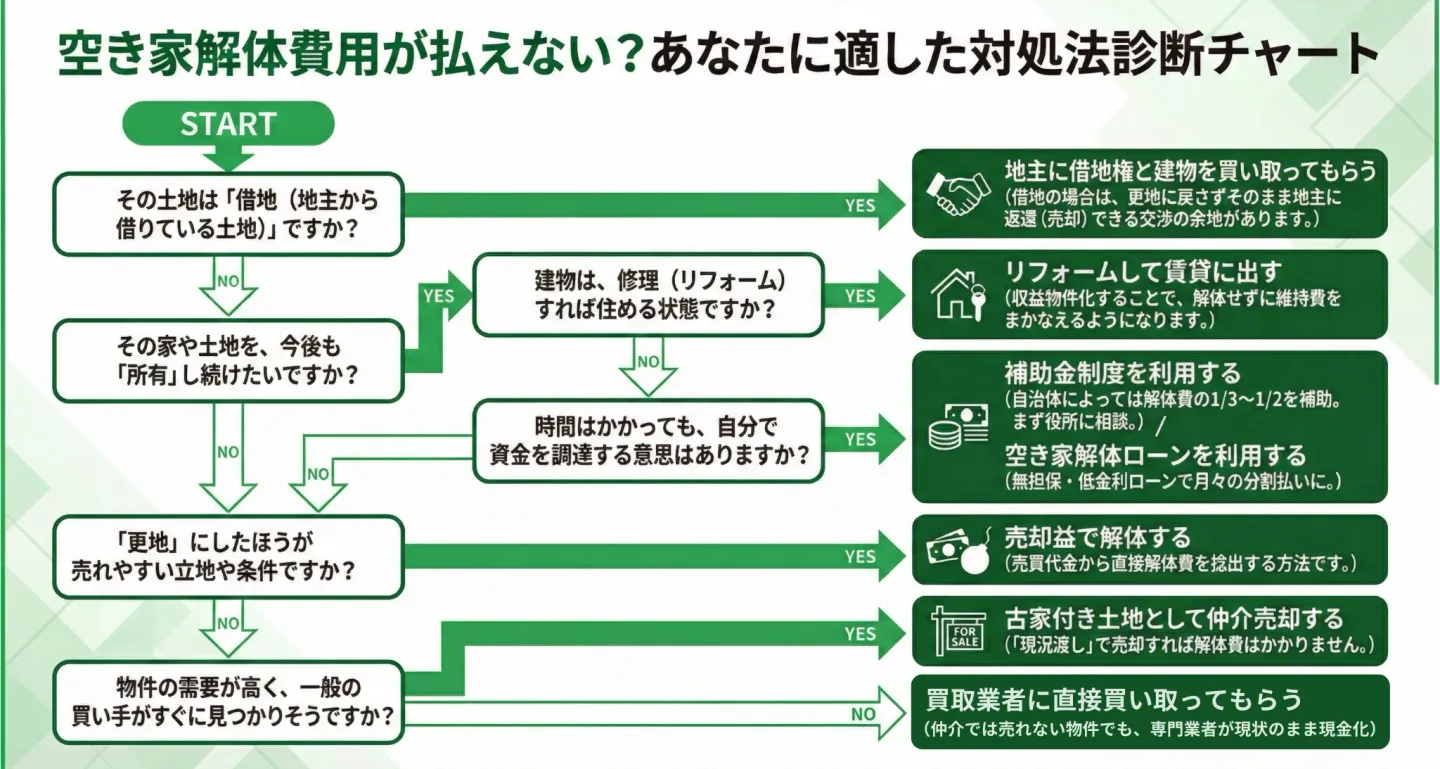

あなたに適した、空き家の解体費用が払えないときの対処法診断チャート

ここまで空き家の解体費用が払えないときの対処法を説明してきましたが、とはいえ適した対処法を判断するのは難しいものです。

そこで、空き家の解体費用が払えずにお悩みの方へ、YES/NOの質問に答えるだけで最適な解決策が見つかる「診断チャート」を作成しました。まずはご自身の状況を整理する目安として活用してみてください。

※ただし、物件の条件や自治体の規定によって詳細は異なります。チャートの結果はあくまで参考にとどめ、最終的な判断は不動産会社や自治体の窓口へ相談したうえで進めることをおすすめします。

空き家の解体費用の相場

空き家の解体費用は、坪数や建物の構造によって異なります。木造の場合は1坪4万円、鉄骨造の場合は1坪6万円、鉄筋コンクリート造の場合は1坪7万円が解体費用の相場とされるため、100~200万円程度の費用を要することが考えられます。

また、付帯設備や残置物があったり、アスベストが使用されている家だったりする場合は、別途費用が発生します。

空き家の解体費用にかかる費用について詳しく解説していきます。

家の解体費用相場は坪数や建物の構造によって変わる

前提として家の解体費用は、坪数や建物の構造によって異なります。そのため、家の解体費用にいくらかかるかを断言することはできません。

とはいえ、家の解体費用にもある程度の相場はあります。実際に、NPO法人の「空家・空地管理センター」は建物構造ごとの1坪あたりの解体費用相場を下記のように公表しています。

|

建物構造

|

1坪あたりの費用

|

|

木造

|

4~5万円

|

|

鉄骨造

|

6~7万円

|

|

鉄筋コンクリート造

|

6~8万円

|

参考:空家・空地管理センター「空き家の解体費用はどれくらい?高くなるケースや抑えるコツもご紹介」

基本的に、木造であれば解体費用が最も抑えられ、鉄筋コンクリートの場合は費用が高くなる傾向があります。

この相場を踏まえて、家の解体費用の相場を「30坪」「40坪」「50坪」でまとめましたので参考にしてみてください。

|

|

木造 |

鉄骨造 |

鉄筋コンクリート造 |

| 30坪 |

約120~150万円 |

約180~210万円 |

約180~240万円 |

| 40坪 |

約160~200万円 |

約240~280万円 |

約280~320万円 |

| 50坪 |

約200~250万円~ |

約300~350万円 |

約350~400万円 |

家の坪数や構造にもよりますが、解体費用として100万円〜200万円程度かかるケースも少なくありません。

付帯設備や残置物がある場合はさらに解体費用がかかる

家に付帯設備や残置物がある場合、それを処理する作業が必要になります。別途費用がかかることもあり、このような場合には家の解体費用が基本的にはさらに高くなると考えておくのが無難でしょう。

残置物の処理にかかる費用の相場について、代表的なものをまとめると以下のとおりです。

| カーポートの撤去 |

20,000円~ |

| ブロック塀の解体 |

5,000~10,000円/㎡ |

| 庭木の撤去 |

5,000円~30, 000円/本(木の高さにより変動) |

| 門扉の撤去 |

30,000〜50,000万円 |

| 物置の撤去 |

15,000円~30,000円/個 |

| 井戸の埋戻し |

10万円前後 |

なお、解体業者に見積もりをしてもらうことで、家の解体にどれだけの費用がかかるかを提示してもらえます。付帯設備や残置物がある場合は解体費用が相場よりも高くなると考えられるため、まずは解体業者に見積もりを依頼しておくのもよいでしょう。

アスベストが使用されている家だと解体費用がさらにかかる

アスベスト(石綿)は肺がんなどの病気を発症する原因となる恐れがあるため、特殊な方法で撤去や処分をおこなわなければなりません。

空き家の建物にアスベストが使用されている可能性がある場合、まずは事前に調査をおこないます。実際にアスベストが使用されていた場合は、アスベストの使用レベル(アスベストを含む建材を使用している、吹き付けに使用しているなど)に応じて建物全体を覆うなどの対策をおこないながら、アスベスト除去工事をおこないます。

アスベストが使用されていた場合、解体費用とは別にお金をかけてアスベスト除去工事をおこなわなければなりません。

なお、2006年以降、アスベストは建築物に使用できなくなっています。しかし、それ以前に建てられた建物ならアスベストを使用している可能性があるので、注意してください。

建物の解体費用の相場を調べる方法や解体業者の選び方について、詳しくは以下の記事でも解説しているので参考にしてください。

空き家の解体費用をなるべく抑える方法

家の解体費用が払えないときの対策をとったとしても、「もう少し費用を抑えたい」のように考える人もいることでしょう。その場合、家の解体費用を抑えるための下記のような方法を検討してみてください。

- 複数の解体業者から相見積もりを取る

- できるだけ残置物を処分する

- 解体業者の閑散期に合わせて依頼する

ここからは、家の解体費用を抑える方法について、それぞれ解説していきます。

複数の解体業者から相見積もりを取る

家の解体費用を抑えたい場合、複数の解体業者から相見積もりを取っておくのがよいでしょう。

相見積もりを取ることで、解体費用の相場を把握できます。また、解体費用は業者によって異なるため、複数の業者に見積もりを出してもらうことで、解体費用が最も安い業者を見つけることが可能です。

ただし、複数の業者から相見積もりを取ることで、より安い費用を提示してくれる業者に出会える確率が上がりますが、相場からかけ離れた安すぎる業者には注意が必要です。

解体費用を抑えようとするあまり、本来取り除くべき埋設物などを放置するなどの手抜き工事をされてしまうおそれがあります。必要な作業内容が含まれているか、しっかりと確認してから依頼するようにしてください。

できるだけ残置物を処分する

残置物の処理は解体業者に任せられる場合が多いですが、その場合処分にかかったコストも費用に反映されます。残置物が多く残っている場合は、作業日数がさらにかかってしまうこともあり、解体費用が高くなる原因となるおそれもあります。

そのため、家に残置物がある場合、可能な限り自身で処分してから解体業者に依頼するのが得策です。

残置物の処分は、「自身でゴミの回収日に捨てる」「粗大ごみに出す」「廃品回収業者に依頼して引き取ってもらう」などの方法が最も手間がかからず簡単な方法でしょう。

なお、少し手間をかけてリサイクルショップやフリマアプリで売れば、解体費用の足しにできるかもしれません。まだ使えそうな家具や家電など、再利用できそうな不用品はいきなり捨てずに、まずは売却できないか検討してみましょう。

残置物のある空き家の売却については、下記の記事も参考にしてみてください。

解体業者の閑散期に合わせて依頼する

空き家の解体業には繁忙期と閑散期があり、閑散期に合わせて依頼することで費用を抑えられる可能性があります。

繁忙期には人員不足のため、人件費が高めに設定されていることが多いです。また、人員不足により工期が長くなることも多く、その分解体費用も高くなります。

くわえて、繁忙期は近隣の処分場が満杯で遠方の処分場まで廃材を運ばなければならなかったり、近隣の重機が全てリースされていて遠方からリースする必要があったりするケースも珍しくありません。この場合、運搬費が高くなる分、解体費用も高くなる傾向にあります。

解体業の繁忙期は、一般的に11月〜3月あたりといわれているので、この時期に入る前に後期を設定するとよいでしょう。

解体費用が払えないときに自分で空き家を解体するのはおすすめできない

解体費用を抑えるために自分で解体しようと考える人もいるかもしれませんが、空き家を自分で解体するのはおすすめできません。

自分で解体する場合、事故が発生したり近隣住宅へ被害が及んだりしたら、すべて自己責任で対応しなければなりません。病院代や近隣住民への損害賠償などで、解体費用以上にお金がかかる可能性も考えられます。

また、金銭的な問題だけでなく、今後の生活に支障が出るほどの障害を負う恐れもあるでしょう。

もし、作業途中で自分で解体することを諦めて業者に依頼した場合、最初から業者に依頼した場合よりも時間や費用がかかってしまうこともあるのです。

空き家の解体費用を負担する人

家の解体費用は、原則その家の所有権をもつ人が負担します。空き家の解体を検討している場合は、「借地に建つ家」「相続した家」であることも考えられます。その場合は、下記の人が解体費用を負担します。

借地に建つ家:土地を借りて、建物を所有している借地人が負担します。

相続した家:家を相続した人が負担します。相続時に共有名義にした場合は、名義人全員で負担します。

それぞれのケースについて詳しく解説します。

借地に建つ家は原則「借地人」

借地に建つ家が、基本的には土地を借りている借地人が解体費用を負担します。ただし、契約内容によっては、家の解体費用を地主が負担するケースもあります。

例えば、建物譲渡特約付借地権の場合は、契約締結から30年以上経過した時点で、地主が建物を買い取る契約であるため、借地人が解体費用を負担しないで済む可能性があります。

上記のようなケースもあるため、借地に建っている家を解体する場合には、契約内容を確認しておくのがよいでしょう。

相続した家は「相続人」

相続した家の場合は、家の所有権をもつ相続人が解体費用を負担します。ただし、兄弟など複数人で家を相続し、共有名義の家である場合は、共有持分の割合に応じて解体費用を負担するのが一般的です。

例えば、兄が3/4、弟が1/4の共有持分を持っており、解体費用に200万円かかる場合は、兄が150万円、弟が50万円の費用を負担するイメージです。

共有持分については、下記の記事でも詳しく解説しています。

空き家を解体する前に確認しておくべきこと

家を解体する場合、事前に確認しておくべきこともあります。場合によっては、解体ができない可能性もあるため、必ず下記を確認しておきましょう。

- 解体する家が共有名義ではないか

- 抵当権が設定されていないか

- 再建築不可物件ではないか

ここからは、家を解体する前に確認しておくべきことについて、それぞれ解説していきます。

解体する家が共有名義ではないか

解体を検討している家が共有名義である場合には注意が必要です。共有名義の不動産を解体するには、共有者全員からの同意が必要になるからです。

実際に民法第251条では、下記のように定められています。

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

引用元 e-Gov「民法」

家の解体は「共有物の変更」に該当する行為です。そのため、共有者のうち誰か1人でも反対する人がいれば、その家を解体することは原則認められません。

家が共有名義なのであれば、まずは共有者と話し合ったうえで全員から同意を得ることから始めましょう。

共有名義不動産の取り壊しについては、下記の記事も参考にしてみてください。

抵当権が設定されていないか

家に抵当権がついている場合、基本的に解体することは認められません。

抵当権とは、不動産を差し押さえる権利のことです。主に住宅ローンを利用して家を購入した場合、その家には抵当権が設定されます。

抵当権が設定された家は、ローンの返済が滞った場合の保険として扱われます。そのため、ローンを完済しない限りは、家を独断で取り壊したり売却したりすることはできないのです。

なお、債権者から承諾を得る、または抵当権を他の不動産に設定してもらうといった対応をとってもらえれば、家の解体が認められるケースもあります。基本的にはローンを完済してから解体を検討するべきですが、難しい場合には債権者に相談することも検討してみてください。

抵当権付き不動産については、下記の記事で詳しく解説しています。

再建築不可物件ではないか

建物を建てる際には、建築基準法の接道義務を満たしている必要があり、この接道義務を満たしていない土地を再建築不可物件といいます。

再建築不可物件は、一度建物を解体してしまうと新たに建物を建てられないため、空き家を解体すべきかどうか慎重に検討する必要があります。

法律が改正されたことにより、以前は問題なく建物が建てられたのに、現在では一度解体してしまうと新たに建物を建てられないケースは珍しくありません。建物を解体する前に、その土地が再建築不可物件ではないかよく確認しておきましょう。

再建築不可物件については、下記の記事も参考にしてみてください。

空き家を解体した場合は工事完了から1か月以内に建物滅失登記を申請する

家を解体した場合、解体工事が完了してから1ヵ月以内に建物滅失登記を申請する必要があります。

建物滅失登記とは、解体などで建物がなくなった際に行う登記のことです。申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される対象になるため、家を解体する場合には建物滅失登記をすることを忘れないようにしてください。

建物滅失登記の一般的な流れは、以下のとおりです。

- 建物の登記簿謄本や各種図面を取得

- 建物滅失登記申請書を作成

- 解体業者から建物取毀(とりこわし)証明書や印鑑証明書を受け取る

- 法務局で登記申請する

なお、申請にかかる費用は、自分で申請をおこなう場合と土地家屋調査士に依頼する場合で異なります。

自分で申請する場合、かかる費用は登記簿謄本を取得する際にかかる費用(1,000 円)と、法務局までの交通費や郵送料程度です。土地家屋調査士に依頼する場合は、依頼料が3万円〜4万円ほどかかりますが、土地の売却や再建築などのために急いでいる場合などは相談することをおすすめします。

建物滅失登記については、下記の記事も参考にしてみてください。

空き家の解体費用が払えないからと放置した際のリスク

解体費用を払えないうえに家の活用が難しい場合、「費用が用意できるまでは空き家のまま放置しよう」などと考えるかもしれません。

しかし、空き家を解体せずに放置するのは避けましょう。空き家を管理せずに放置することには下記のようなリスクがあるためです。

- 相続放棄をしても空き家の管理義務が残る可能性がある

- 倒壊や火災のおそれがある

- 空き家のまま放置すると「特定空き家」として指定される可能性がある

- 固定資産税などの費用が毎年かかり続ける

- 犯罪の被害に遭う可能性がある

- 害虫や害獣の住処になる

- 資産価値が減少する

ここからは、空き家を放置した場合のリスクについて、それぞれ解説していきます。

相続放棄をしても空き家の管理義務が残る可能性がある

家の解体費用が払えない場合、「相続放棄をすれば解体だけでなく家の管理義務もなくなるのでは」と考えている人もいるかもしれません。しかし、相続放棄をしたとしても、家の管理義務(保存義務)は残る可能性があります。

民法940条では、下記のように定められています。

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

引用元 e-Gov「民法」

「財産を現に占有している」とは、事実上、その財産を支配・管理している状態を指します。例えば、相続財産である被相続人の家で同居をしていた家族は「相続財産を現に占有している」とみなされます。

一方で、被相続人の家から遠方の場所に住んでおり、家のメンテナンスなどに関わっていない家族は「財産を現に占有している」とはいえません。

そのため、相続人全員が相続放棄した場合は「財産を現に占有している」とみなされる同居していた家族が、家の管理義務を負うことになります。

ただし、「財産を現に占有している」の記載に関しては、2023年4月に行われた民法改正により追加された内容であるため、解釈が明確になっていません。管理義務について判断できない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

なお、相続人全員が相続放棄し、管理義務の所在が明確にできない場合は「相続財産清算人」を選任する必要があります。相続財産清算人を選任するまでは、相続放棄したとしても家を含めた財産を管理しなければなりません。

上記のように、相続放棄によって必ずしも管理義務から解放されるとは限らないため、家の解体費用が払えないことだけが理由であれば、相続放棄をするのは避けるべきといえます。

相続放棄した家のトラブルについては、下記の記事で詳しく解説しています。

倒壊や火災のおそれがある

空き家を放置しておくと、台風や地震、津波といった自然災害が起こった際に倒壊や火災が発生するおそれがあります。

たとえ自然災害がなかったとしても、雨漏りによる浸水で柱や床が腐朽したり、シロアリ被害などが発生したりすれば、いずれは倒壊する恐れがあるでしょう。

また、空き家内の配線機器が放置されていると、塵や埃が溜まったりネズミなどにかじられて漏電したりして、火災の原因となる恐れもあります。

倒壊や火災が発生した際に近隣の住民や住宅に被害が及べば、空き家の所有者の重過失として責任を問われる場合もあります。

被害状況によっては修繕費や損害賠償を請求され、空き家の解体費用以上の金額を支払う羽目になる恐れもあるのです。

空き家のまま放置すると「特定空き家」として指定される可能性がある

家が建っている土地を所有している場合、基本的には「住宅用地の特例」が適用されており、最大1/6まで固定資産税が軽減されます。

しかし、家を解体せずに放置したことで「特定空き家」に指定されてしまうと、住宅用地の特例措置を受けられなくなります。たとえば、現在の固定資産税が10万円だった場合は、最大で60万円になるのです。

特定空き家とは、倒壊や近隣に迷惑をかける恐れがあると自治体に判断された空き家のことです。空家等対策の推進に関する特別措置法第2条の2では、以下のいずれかの状態にあると認められる空き家のことを特定空き家と定めています。

- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

家を解体できないからといって放置した結果、特定空き家として指定された場合、最大でいままでの6倍の固定資産税を支払う必要があります。

また、行政からの改善指導や命令に対応しない場合、建物の解体・修繕を強制的に実施する「行政代執行」が行われ、高額な費用が請求されるおそれもあります。

仮に解体が難しい場合であっても、放置はせずに適切な管理をするようにしてください。

特定空き家や、空き家の固定資産税の増額、行政代執行については下記の記事も参考にしてみてください。

固定資産税などの税金が毎年かかり続ける

たとえ誰も住んでいなかったとしても、家を所有しているだけで固定資産税や都市計画税といった税金がかかります。

固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日現在に家の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人に対して課税される税金です。そのため、家を所有している間は、毎年固定資産税や都市計画税を払い続けなければならないのです。

固定資産税や都市計画税は家の課税標準額に対してかかり、基本的にはそれぞれの税率は下記のように定められています。

なお、課税標準額は、毎年春頃に市区町村から送られてくる固定資産税の「納税通知書」に記載されている、課税明細書や固定資産税評価証明書で確認することが可能です。「価格」または「評価額」の欄に家の評価額が土地と建物に分けて記載されており、この評価額が課税標準額となります。

空き家の維持費については、下記の記事も参考にしてみてください。

犯罪の被害に遭う可能性がある

放置された家は、放火やタバコのポイ捨て、不法投棄などの格好の的となります。

空き家に放火され、その火が近隣住宅に燃え広がりでもすれば、その住宅の所有者から損害賠償を請求されてしまうでしょう。

また、不法投棄が原因で特定空き家に指定されれば、固定資産税や都市計画税の金額が跳ね上がる恐れもあります。不法投棄されたゴミに放火され、火災が発生する恐れもあるのです。

くわえて、空き家には不審者や犯罪者が勝手に住みつく可能性もあります。間接的に犯罪を助長してしまう恐れがありますし、不審者や犯罪者が居ると知らずに空き家を訪れれば、所有者自身が被害を受ける恐れもあるでしょう。

害虫や害獣の住処になる

空き家は人の住んでいる家に比べて、猫・ネズミ・ハクビシン・アライグマなどの野生動物が住みつく可能性が高いといえます。また、スズメバチなどの虫が巣を作った際、発見が遅れて巨大化している場合も多いです。

これらの害獣や害虫は、近隣住民に刺す・噛むといった被害を及ぼす恐れがあります。

また、直接的な被害以外にも、糞尿などの汚物によって景観が損なわれたり、鳴き声などの騒音や悪臭などが近隣住民の日常生活に悪影響を及ぼしたりする恐れもあるでしょう。

近隣住民が行政へ苦情を訴える事態になれば、特定空き家に指定され、罰金や固定資産税・都市計画税の軽減措置解除の罰則を受けることになりかねません。

くわえて、住みついた害獣や害虫を駆除するのに、多額の費用がかかるケースも珍しくないのです。

資産価値が減少する

放置されている空き家は換気がなされないため、カビやダニの温床になりやすいです。また、水の循環もないため排水管の鉄もすぐにさびてしまうでしょう。このように、一度人が住まなくなった空き家は著しく劣化が進み、家の資産価値を早く減少させることになります。

資産価値が減少してしまうと、空き家を手放すために売却しようとしても思うような値がつかなかったり、買い手がなかなか見つからなかったりといった事態になりかねません。

場合によっては、売却益より建物の解体やリフォームにかかる費用のほうが高くなり、空き家を手放すために多額の費用がかかってしまうケースも珍しくないのです。

空き家を放置するリスクや買取相場については、下記の記事でも詳しく解説しています。

まとめ

家の解体費用は100~200万円以上と高額になる可能性があります。解体費用を払えない場合は、補助金制度や空き家解体ローンの利用、売却益での解体などを検討しましょう。

解体が難しい場合は、リフォームによる賃貸活用、地主への買取交渉、中古物件としての売却、買取業者への依頼といった方法もあります。

なお、家の解体費用が払えないからといって、相続放棄や自身での解体はおすすめできません。また、放置することにもリスクがあるため、可能な限り早く家を解体するか活用するための対策を講じるのが大切です。

空き家の解体についてよくある質問

空き家の解体で残していいものは何ですか?

残置物があった場合、解体業者が解体作業のついでに処分してくれる場合が多いです。ただし、処分費用を余分に請求される恐れもあるので注意してください。

優良な空き家の解体業者を選ぶ基準は?

建物の解体業者を選ぶ際には、以下の点をチェックしましょう。

・解体工事に必要な許認可を受けているか

・自社で解体工事を行っているか

・必要な書類をきちんと発行してくれるか

・見積もりが極端に安くないか

・適切な支払い方法を提案してくれるか

・担当者の対応に問題はないか

空き家の解体にはどれくらいの期間がかかる?

建物の大きさ、家屋内の残置物の状況、ブロック塀や庭木の撤去などの付帯工事の有無など、条件によって解体期間は異なりますが、概ね10日~2週間程度と考えておくとよいでしょう。

空き家の解体で税金の控除は受けられる?

建物の解体費用は売却時の諸経費となる譲渡費用のひとつとして扱われます。そのため、解体費用は譲渡所得税の控除対象となります。