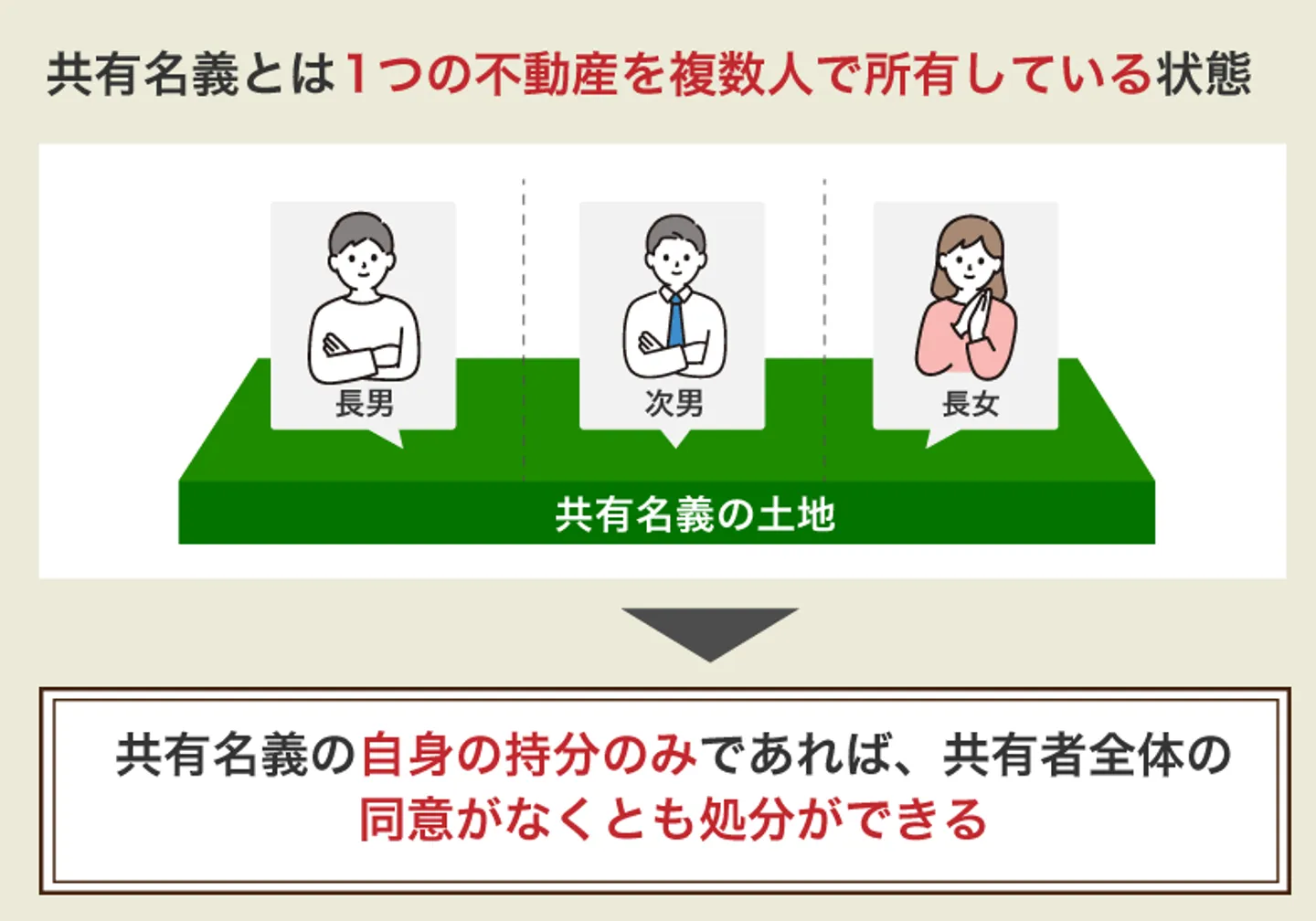

共有持分だけなら自由に処分可能!共有名義不動産の法的ルールを解説

共有持分とは、1つの不動産に対して複数の共有者が存在する「共有名義不動産」において、共有者それぞれが持つ不動産の所有権割合です。たとえば親の実家を兄弟2人で公平に相続したときは、兄弟それぞれで1/2ずつの共有持分を所有します。

結論を言うと、共有持分のみの処分ならほかの共有者の同意なしに自由に決められます。「自分だけ共有名義から抜けたい」と思ったときは、共有持分の売却・贈与などによって共有者としての権利を手放すことが可能です。

以下では、共有名義不動産における基本的なルールを解説します。

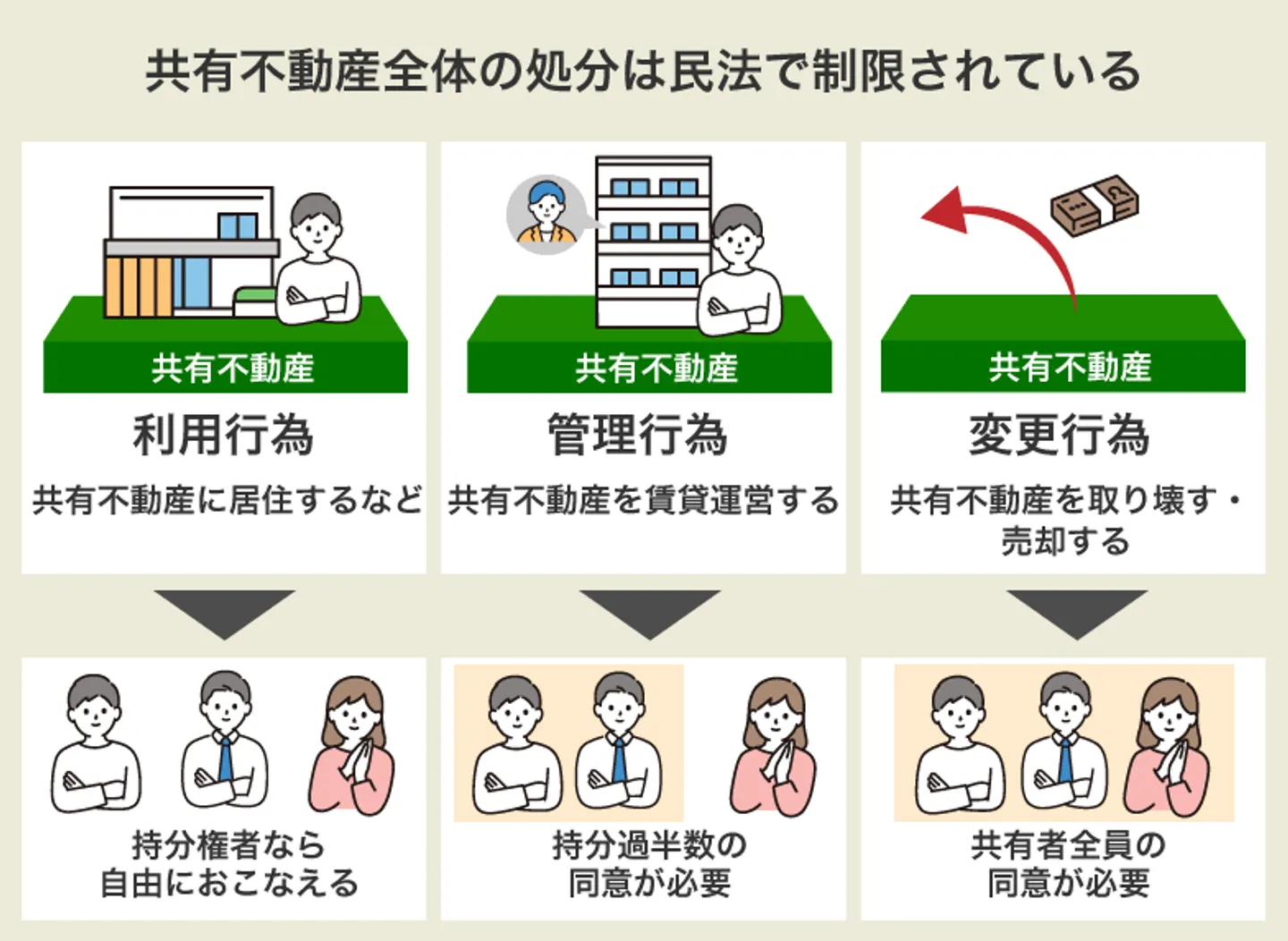

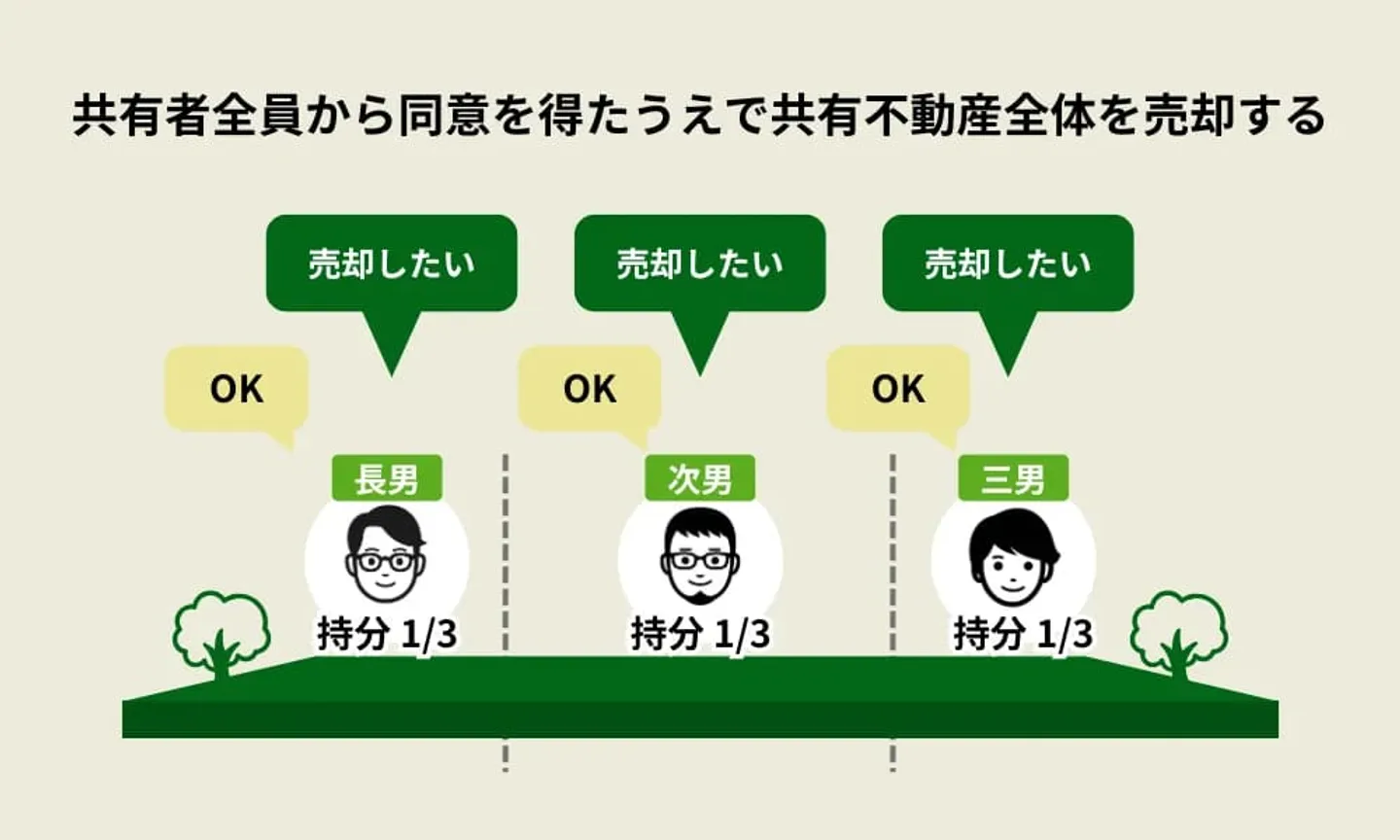

前提として共有名義不動産全体の処分には共有者全員の同意が必要

前提として、共有名義不動産全体を処分したいときは共有者全員の同意が必要です。

共有名義不動産は、共有者全員が使用・収益受取などをおこなう権利を有している状態です。もし一部の共有者のみの思惑や行動で共有名義不動産を自由に処分できてしまうと、ほかの共有者は多大な不利益を被ることになります。

共有名義不動産の売却や贈与といった行為は、民法第251条における変更行為に該当します。そして民法第251条にて「各共有者はほかの共有者の同意がないと、共有物(共有名義不動産など)に変更を加えられない」と明示されています。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

e-Gov法令検索 民法第251条

また、共有名義不動産は「管理行為」をおこなうときも、共有名義不動産における共有持分の過半数の同意が必要であると民法第252条に規定されています。以下では、変更行為や管理行為について簡単にまとめました。

|

|

概要や具体例

|

同意の必要性

|

|

変更行為

|

売却、取り壊し、建て替え、新築、贈与、文筆・合筆、用途変更といった共有物の性質・形状・権利関係に重大な影響を及ぼす行為

|

共有者全員の同意

|

|

管理行為

|

短期間での賃貸借契約、クロス張替えといった通常範囲でのリフォーム、駐車場として貸出といった共有物を利用・改良する行為

|

共有持分割合の過半数の同意(人数ではなく持分割合)

|

|

保存行為(利用行為)

|

ひび割れや屋根の修理、登記簿の訂正、不法占拠者に対する明け渡し訴訟提起、居住など共有物の現状を維持するための行為

|

必要なし

|

変更行為の実施には共有者全員の合意が必要であるため、1人でも反対すると共有不動産全体の処分はできません。

また、共有者が1人でも連絡が取れない、認知症になっているなどの状況だと、不在者財産管理人の選任、法定後見制度、所在等不明共有者持分取得・譲渡などを利用する必要が出てきます。このように共有名義不動産全体を一度に処分するには、さまざまな法的制限に注意が必要です。

共有持分は自分の所有物であるため自由に使用や処分が可能

共有名義不動産全体の処分は制限がかかる一方で、共有持分単体の処分ならほかの共有者の同意を得る必要が原則としてありません。共有持分は持分割合の範囲において自分だけの所有物扱いなので、民法の所有者として自由できるからです。

また、民法では「各共有者は共有持分に応じた使用ができる」とも定められています。

(所有権の内容)

第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

e-Gov法令検索 民法第206条

(共有物の使用)

第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

e-Gov法令検索 民法第249条

自己持分の範囲なら、ほかの共有者がいくら反対しようとも売却、贈与、放棄などが可能です。極端に言えば、ほかの共有者に一切相談せずに処分できます。

「ほかの共有者の連絡先を知らない」「共有者と会わずに処分したい」というケースでも処分できるため、とにかく早く不動産を手放したい人、手間なく共有名義を解消したいという人におすすめの方法です。

ただし、共有持分単体の処分だとしても、ほかの共有者へ一切連絡しなくてよいとは限りません。

たとえば共有持分の移転先がほかの共有者だった場合は、移転先の共有者との共同申請で持分移転登記をする必要があります。また、処分後に共有者関係のトラブルを回避したいときは、ほかの共有者へ事前に処分する旨を相談しておいたほうがよいでしょう。

→あなたの共有持分だけを高価買取!詳しくはこちら

マンションの共有持分のみの処分は特殊な対応が必要

所有する共有持分がマンションのものだった場合でも、共有持分のみの売却は可能です。しかし、通常のマンションや一軒家の売却とは異なる点が多いので注意が必要です。

分譲マンションといった区分所有建物が共有名義状態になっている場合、共有者には「各部屋の所有権(区分所有権)」「物件が立っている敷地の利用権(敷地利用権)」「廊下や階段といった共用部分の共有持分」の3つの権利があります。

「建物の区分所有等に関する法律」では、敷地利用権とほかの権利を分離して処分することが認められていません。

そのため、マンションの共有持分だけを処分することはできず、敷地利用権と共用部分の共有持分も同時に処分する必要があります。たとえば、「マンションの部屋は今まで通り住み続けて、共用部分の共有持分だけを処分する」のようなことはできません。

管理規約に「分離処分を可能にする」という条項があればこの限りではありません。とはいえ、一般的には分離処分を禁止する旨が定められています。

共有持分の処分で共有者からの同意が必要なケースの状況別一覧

共有持分の処分を検討している場合、「自分の状況で共有者からの同意が必要かどうかがわからない」という人もいることでしょう。

そこで、共有持分の処分で共有者からの同意が必要なケースをまとめました。状況別でまとめましたので、共有者からの同意が必要になるかを判断する際に参考にしてみてください。

|

状況

|

共有者からの同意の必要性

|

|

夫婦で購入した共有名義不動産のうち、自分の持分だけを売却したい

|

不要

|

|

相続した共有名義不動産のうち、自分の持分だけを売却したい

|

不要

|

|

トラブルになり得るため共有状態から抜け出すために、共有持分だけを処分したい

|

不要

|

|

自分の持分割合が過半数を超えており、共有名義不動産を処分したい

|

必要

|

|

使用予定がない共有名義不動産であるため、売却などで処分したい

|

必要

|

|

マンションの1室を賃貸として活用したい

|

必要

|

簡単にまとめれば、自身の共有持分だけであれば同意は不要ですが、ほかの共有者が所有する持分が関わる場合は基本的に同意が必要になります。

不動産全体を処分する場合は当然ですが、共有名義不動産を賃貸などとして活用する場合も同意が必要です。

たとえば民法第252条の規定では、賃貸期間が3年超の長期賃貸借は変更行為として全員の同意、3年以下の短期賃貸借は管理行為として持分の過半数の同意が求められます。

ほかの共有者が不明でも共有名義不動産全体を売却できる可能性がある

共有名義不動産を所有している場合、「ほかの共有者を調べてもわからない」「所在が不明で連絡が取れない」といったケースも想定されます。以前は所在者等への対応について法整備が追いついておらず、共有名義不動産の処分に多大な労力と時間が必要となる問題がありました。

現在は2023年に施行された改正民法により、「所在等不明共有者持分の取得」と「所在等不明共有者持分の譲渡」という制度が新設され、共有者のなかに不明者がいても共有名義不動産全体の処分が進めやすくなっています。各制度の概要は次の通りです。

|

概要 |

根拠法 |

| 所在等不明共有者持分の取得 |

連絡が取れない・所在がわからない共有者の共有持分を、裁判手続きを経てほかの共有者が取得できる制度 |

民法第262条の2 |

| 所在等不明共有者持分の譲渡 |

連絡が取れない・所在がわからない共有者がいる場合、裁判手続きを経てほかの共有者の共有持分を合わせて共有不動産全体を第三者へ譲渡できる制度 |

民法第263条の3 |

そのため「共有者がわからない」といった場合でも、そのほかの共有者から同意があれば、裁判手続きを経て共有名義不動産を処分できる可能性があります。

なお、上記のほかには、「不在者財産管理人制度を利用して不明者の代わりを立てる」「失踪宣言によって不明者の共有持分を相続人へ引き継がせる」などの方法が考えられます。

ここで紹介したのは「不明者がいるときに共有名義不動産全体を処分する方法」であり、自分の共有持分だけを処分したいときはいずれの方法も必要ありません。

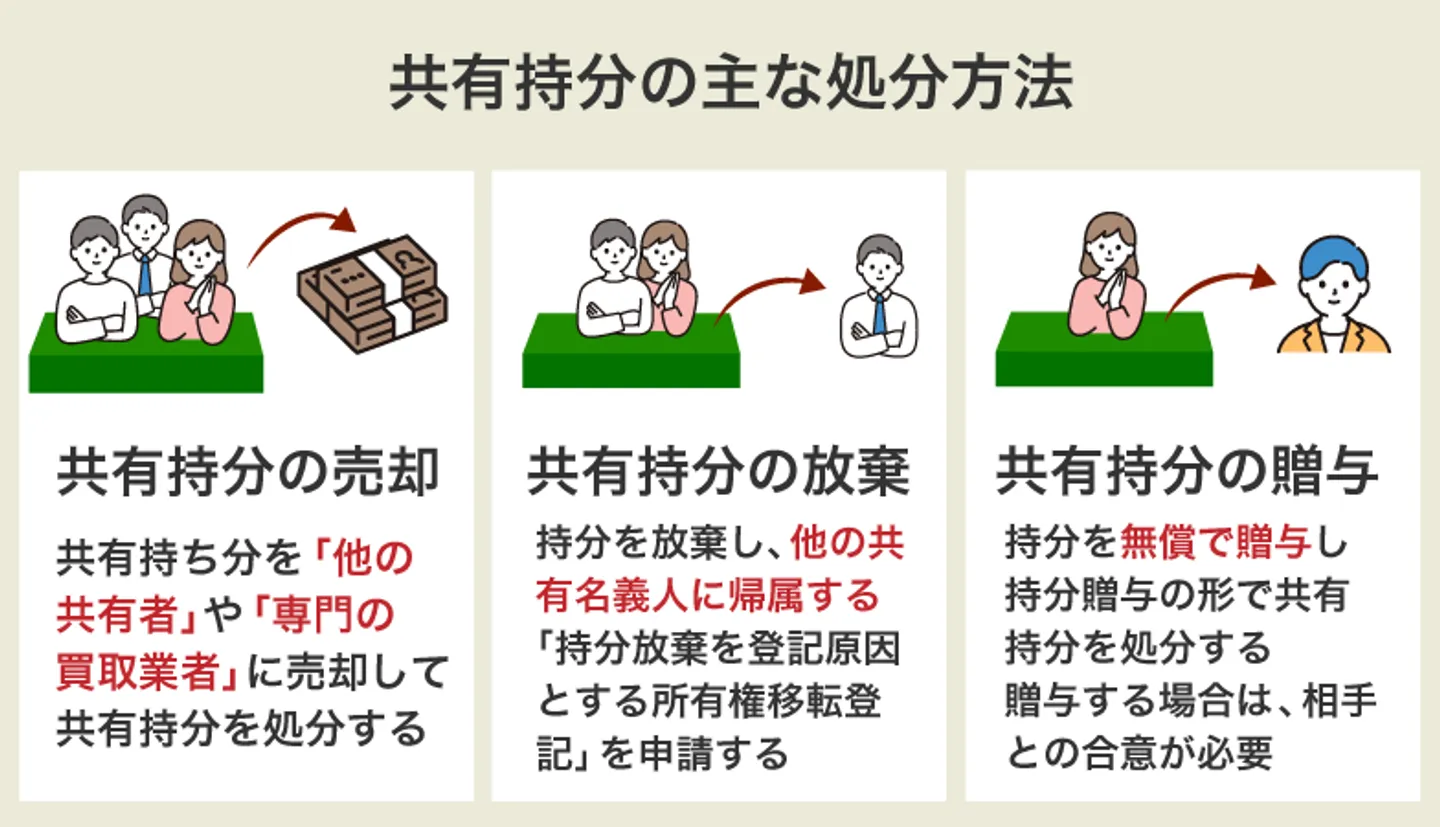

共有持分を処分する4つの方法!それぞれの特徴や注意点を解説

共有持分を処分する方法には、おおまかに売却・贈与・放棄の3種類があります。そして、方法によって共有者からの同意の必要性が変わるため、同意が得られるかどうかによって共有持分の処分方法を決めるとよいでしょう。

|

方法

|

同意の必要性

|

|

共有持分のみを第三者に売却する

|

不要

|

|

自分の共有持分を放棄する

|

不要

|

|

自分の共有持分をほかの共有者に売却する

|

売却先の共有者の同意が必要

|

|

自分の共有持分をほかの共有者に贈与する

|

贈与先の共有者の同意が必要

|

ここからは共有持分の処分方法について、ほかの共有者への同意が必要ない「買取業者への売却」「放棄」と、取引相手の同意が必要な「ほかの共有者への売却」「贈与」に分けて、それぞれ詳しく解説していきます。

【同意が不要】共有持分のみを第三者に売却する

共有持分の処分でもっとも手っ取り早いのが売却です。共有持分の売却も不動産売買の一種なので、不動産会社で取り扱いができます。

ただし、共有持分だけを売り出しても、なかなか買主がつきません。共有持分だけを購入しても不動産全体の利用や管理に制限があり、第三者にとって購入するメリットが薄いためです。

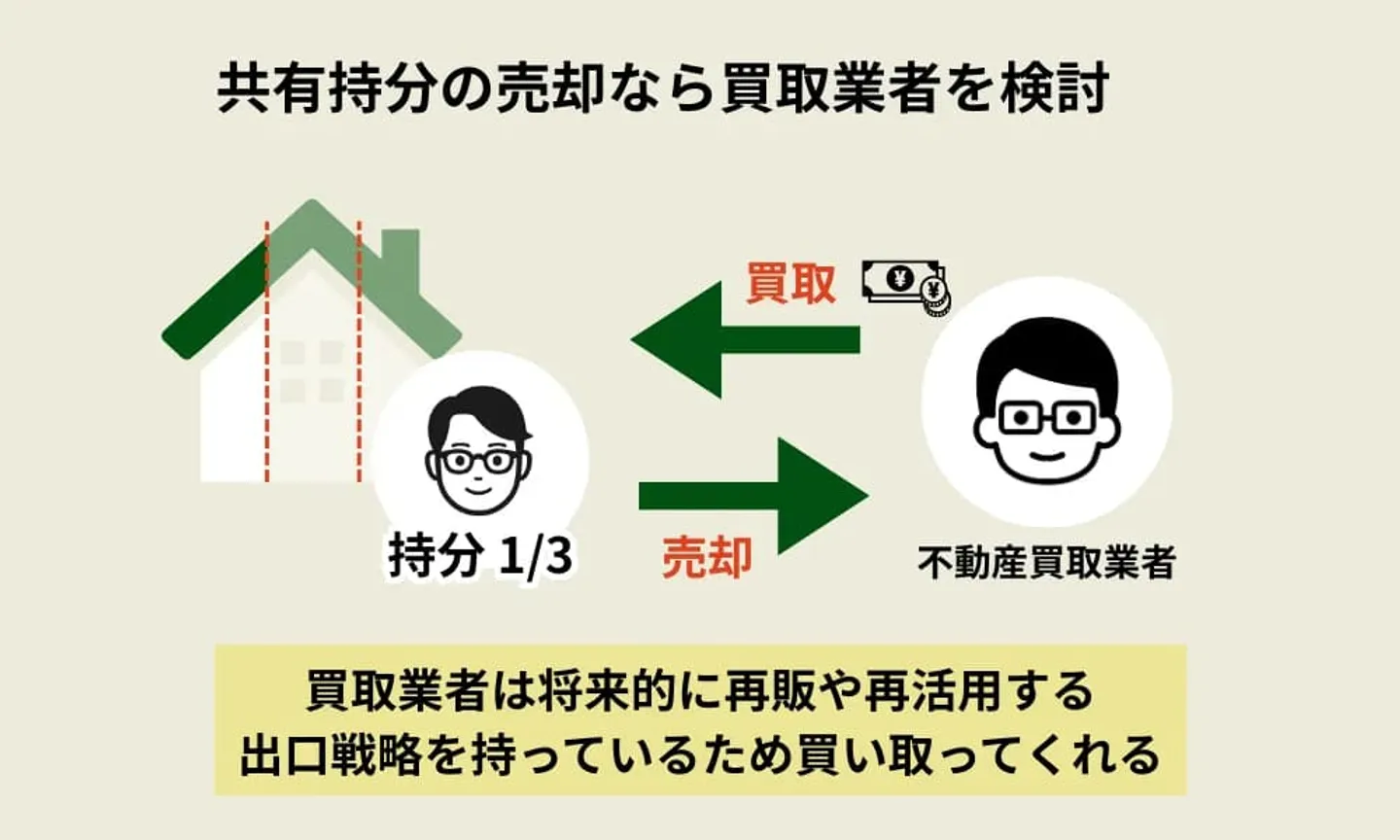

そのため共有持分の売却相手は、共有持分を取得するメリットがある「ほかの共有者」か「共有持分専門の買取業者」を検討するのが得策です。

なお、共有持分を売却して得た利益には、原則として譲渡所得税や住民税がかかります。共有持分の処分で発生する税金については、当記事の「共有持分を処分する場合にかかる可能性がある税金」をご覧ください。

共有持分の売却なら専門の買取業者がおすすめ

共有持分を売る際は「仲介業者」を利用するのではなく「買取業者」へ売却することをおすすめします。

買取業者とは、不動産を顧客から直接買い取る不動産会社です。仲介業者のように、一般の市場で購入希望者を探す必要がなく、買取業者が提示した査定金額に納得ができれば、売買契約が成立します。

|

買取業者 |

仲介業者 |

| 買主 |

買取業者 |

第三者 |

| 基本のビジネスモデル |

買い取った不動産を転売・活用して収益を得る |

成立した売買契約における売却金額に応じた仲介手数料を得る |

| 売却期間 |

自社で直接買い取るため、数日~1週間程度で売却できる |

買主を探すため時間がかかり、3~6か月、長ければ1年以上かかるケースもある |

| 売却価格相場 |

・「共有名義不動産全体の評価額✕共有持分の割合✕1/2~1/3」が目安

・あくまで目安であり実際には取業者の評価能力、不動産の状態、市場状況などが加味されて決定する |

・売主の価格設定を基に売主と買主が合意した金額になる

・買取業者への売却より高額になる可能性がある |

| 契約不適合責任(※)の有無 |

・特約にて免責とするのが実務上の通例

・故意に瑕疵を隠して売却したときは免責が無効となる |

・負うことは原則としてないが違反にならないようサポートをしてくれる

・売主とともに不動産の瑕疵などの重要説明事項を買主にしなかったときは調査義務・説明義務違反になる可能性がある |

| 共有持分の取り扱い傾向 |

訳あり物件全般や共有持分専門の買取業者なら売却できる可能性が高い |

あくまで買主が一般の人であるため取り扱っているところは少ない傾向がある |

※ 売却した不動産の品質、数量、状態などが契約内容に適合しないとき(ひび割れなどの物理的瑕疵がある、人死といった心理的瑕疵などを隠すなど)、買主が売主に契約解除や損害賠償請求を求められる権利

共有持分は一般の人からの需要が少ないため、仲介業者を使っても買主を見つけるのは困難です。

一方の買取業者では、自社で直接買い取るためスピーディーな現金化が可能です。また、買取業者は契約不適合責任を免責としているケースがほとんどであるため、売却後に瑕疵が発覚してトラブルになるリスクを低減できます。

とくに共有持分専門の買取業者であれば、共有持分でも適切に査定したうえで買い取ってくれます。

まずは無料査定を利用して、共有持分をいくらで買い取ってもらえるのか調べてみるとよいでしょう。査定額に納得できれば、そのまま共有持分を買い取ってもらえます。

共有持分専門の買取業者「クランピーリアルエステート」なら、共有持分の高価買取に加え、全国1,500以上の士業との連携による法的問題へ適切な対応が可能です。最短12時間で無料査定から売却前の無料相談にも対応しているので、共有持分の売却についてお悩みであればぜひ気軽にご相談ください。

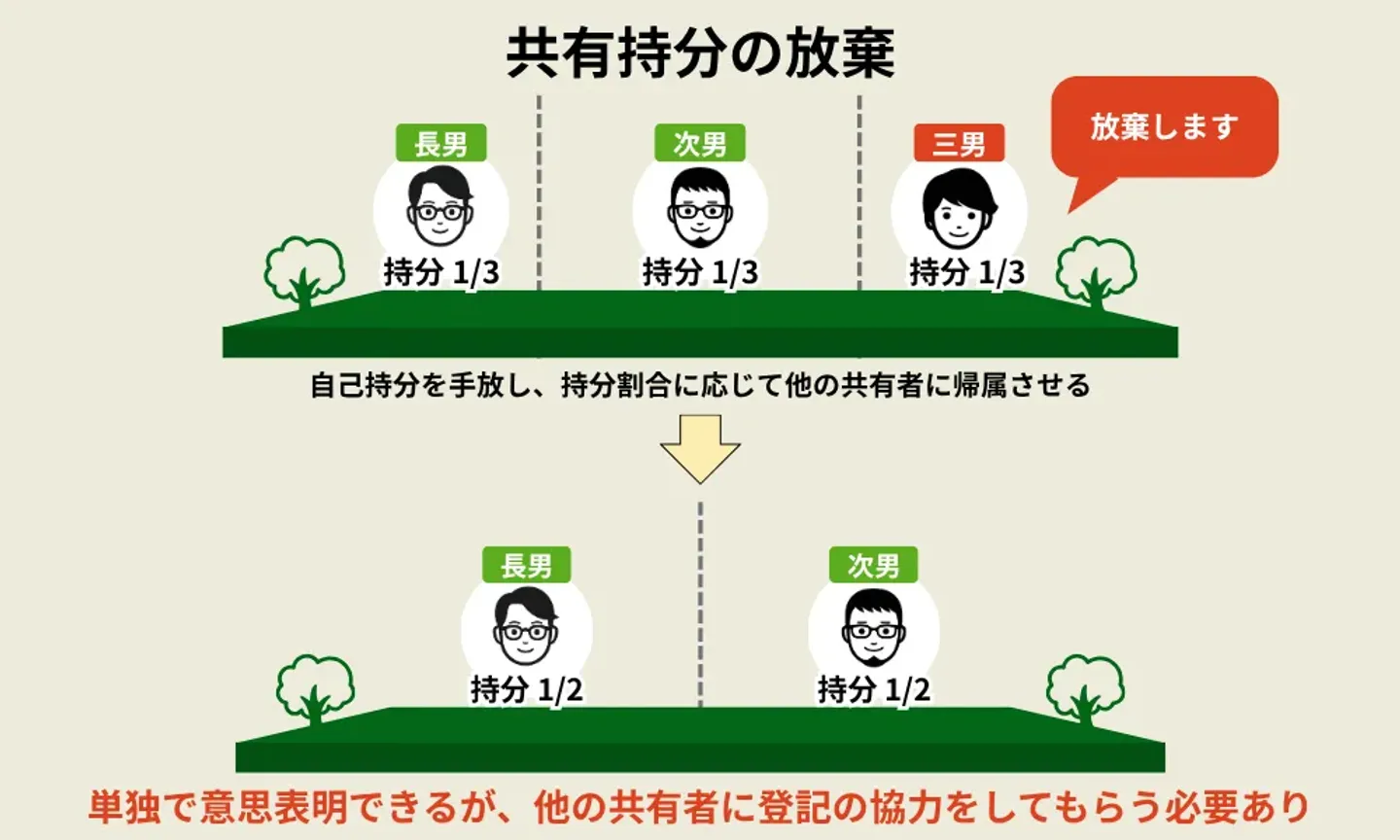

【同意が不要】自分の共有持分を放棄する

共有持分は、自分の意思で放棄することも可能です。「持分を放棄します」と意思表示するだけで成立するため、ほかの共有者に同意を求める必要はありません。

放棄された共有持分は、「帰属」という形でほかの共有者のものとなります。

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

引用:e-Gov「民法第255条」

ただし、放棄自体は自分の意思で成立しても、持分放棄に伴う名義変更するための登記を含む各種手続きには、ほかの共有者の協力が必要となります。ほかの共有者から協力を得られなければ、登記引取請求訴訟を起こす必要があり、費用と手間がさらにかかってしまいます。

また、放棄によって帰属した共有持分の評価額に応じて、共有持分の譲受人には贈与税が課せられます。事前に相談もなしに放棄を選ぶと、ほかの共有者へいきなり贈与税の負担を強いることになるので、トラブルの元になるリスクが考えられます。

【同意が必要】自分の共有持分をほかの共有者に売却する

共有持分は通常物件よりも権利関係などが原因となり、専門の買取業者以外の第三者に売却するのは難しいです。しかし、ほかの共有者への売却であれば、スムーズに話が進む可能性があります。

前述したように、民法252条では、共有物を「管理」する場合、共有者の持分価格の過半数が必要です。共有名義不動産における管理には、賃貸借や不動産の小規模な増改築などが該当します。

つまり、共有持分を過半数有している共有者は、使用方法の決定や賃貸借契約の締結・解除などが自由にできるようになるのです。

そのため、共有持分を買い取ることで持分価格の過半数を得られる共有者がいれば、その人に対して買取の交渉をすることで、共有持分を売却できる可能性があるといえます。共有持分を増やせるインセンティブが考慮され、買取業者への売却よりも高額になるケースも珍しくありません。

とはいえ、共有持分の買取には財力が必要です。さらに、そもそも関係性が良好でなければ共有持分の売却に関する交渉さえできないことも考えられます。

そのため、ほかの共有者への売却が成立するかは、ほかの共有者の購入意思に大きく左右されると言えるでしょう。

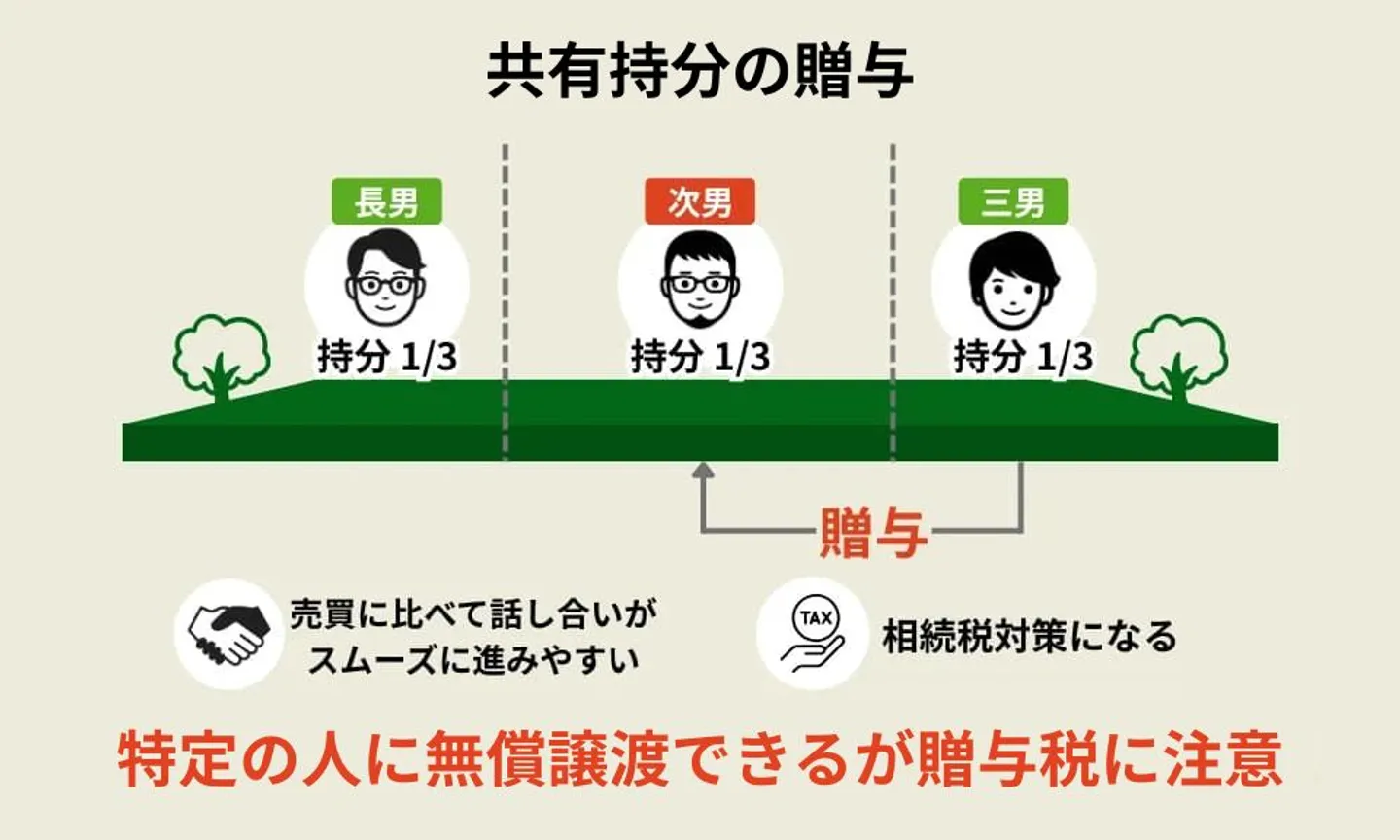

【同意が必要】自分の共有持分をほかの共有者に贈与する

無償で共有持分を譲りたい相手がいれば、贈与という方法でも共有持分を処分できます。売却と異なり、共有者に財力がなくても共有持分を渡しやすいのが贈与のメリットです。

家族や友人、親戚など、共有持分を特定の人に譲りたい場合は、持分贈与をするとよいでしょう。

「無償で共有持分を譲る」という意味では持分放棄も同じ結果を得られますが、2つの方法にはいくつかの違いがあります。

|

条件 |

譲る相手 |

| 持分放棄 |

単独行為(自分の意思のみで可能) |

他の共有者全員 |

| 持分贈与 |

契約行為(相手の同意が必要) |

自由 |

持分放棄は共有者にしか譲ることができない一方、持分贈与なら誰でも好きな人に譲ることができます。

ただし、贈与は契約行為になるため、相手との合意が必要となります。持分放棄のように自分の意思だけで贈与することはできません。

>>【最短48時間で売却!】共有持分の買取査定相談はこちら

共有持分の処分が難しい場合に共有状態を解消する方法

「共有持分のみの売却ができなかった」「贈与する相手がいない」など、共有持分の処分が難しい場合もあるかもしれません。そのような場合は、処分以外の方法で共有状態を解消することを検討してみてください。

- 共有持分割請求をして不動産を分割する

- 共有名義不動産の全体を売却する

ここからは、処分以外の方法で共有状態を解消する方法についてそれぞれ解説していきます。

共有持分割請求をして不動産を分割する

共有持分の処分目的が「共有名義の解消」であるならば、共有物分割請求という方法も検討してみるとよいでしょう。

共有物分割請求とは、ほかの共有者に共有不動産の分割を請求する手続きです。民法で定められているため、共有名義不動産の共有者であれば、誰でも請求を起こす権利があります。

民法256条1項

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる(中略)

引用:e-Gov「民法256条1項」

共有物分割請求が起こされると、共有者は全員、共有不動産をどのように分割するか話し合わなければいけません。話し合いで決着がつかない場合は、裁判所に申し立てて調停や訴訟を起こすこともできます。

なお、あくまで話し合いがベースである調停を申し立てるケースは実務上ほとんどなく、「話し合いで解決しなければ最初から訴訟を提起」という動きが一般的です。

訴訟まで発展し判決まで進むと、最終的に裁判官の権限で分割方法を決められるため、強制的に共有状態を解消できます。また、裁判所の和解勧告からの裁判上の和解や、裁判途中での当事者同士の話し合いによる裁判外の和解などでも、問題が解決する可能性があります。

「ほかの共有者との話し合いでは解決できない」という場合には、共有物分割請求を検討してみるのも手です。

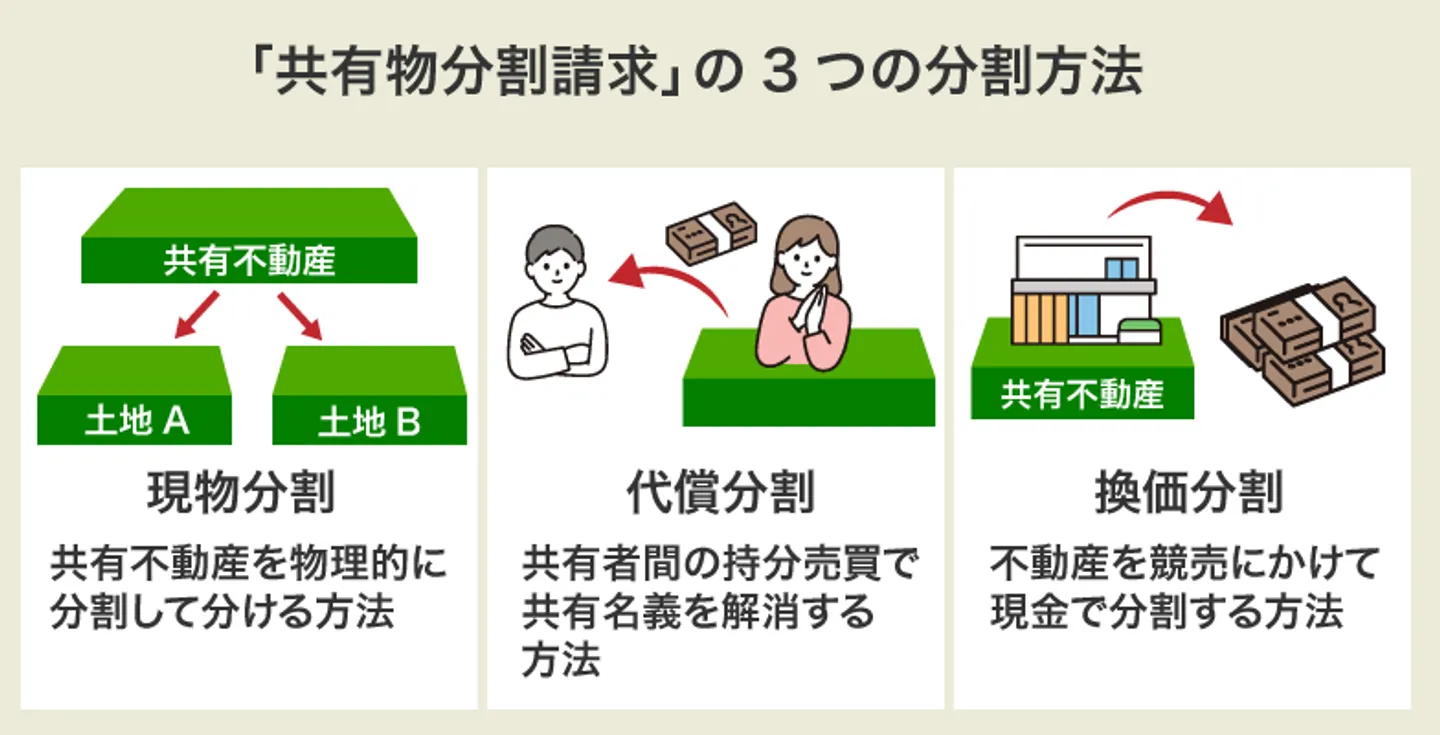

なお、共有物分割請求では、主に3つの方法で共有名義不動産の分割が検討されます。

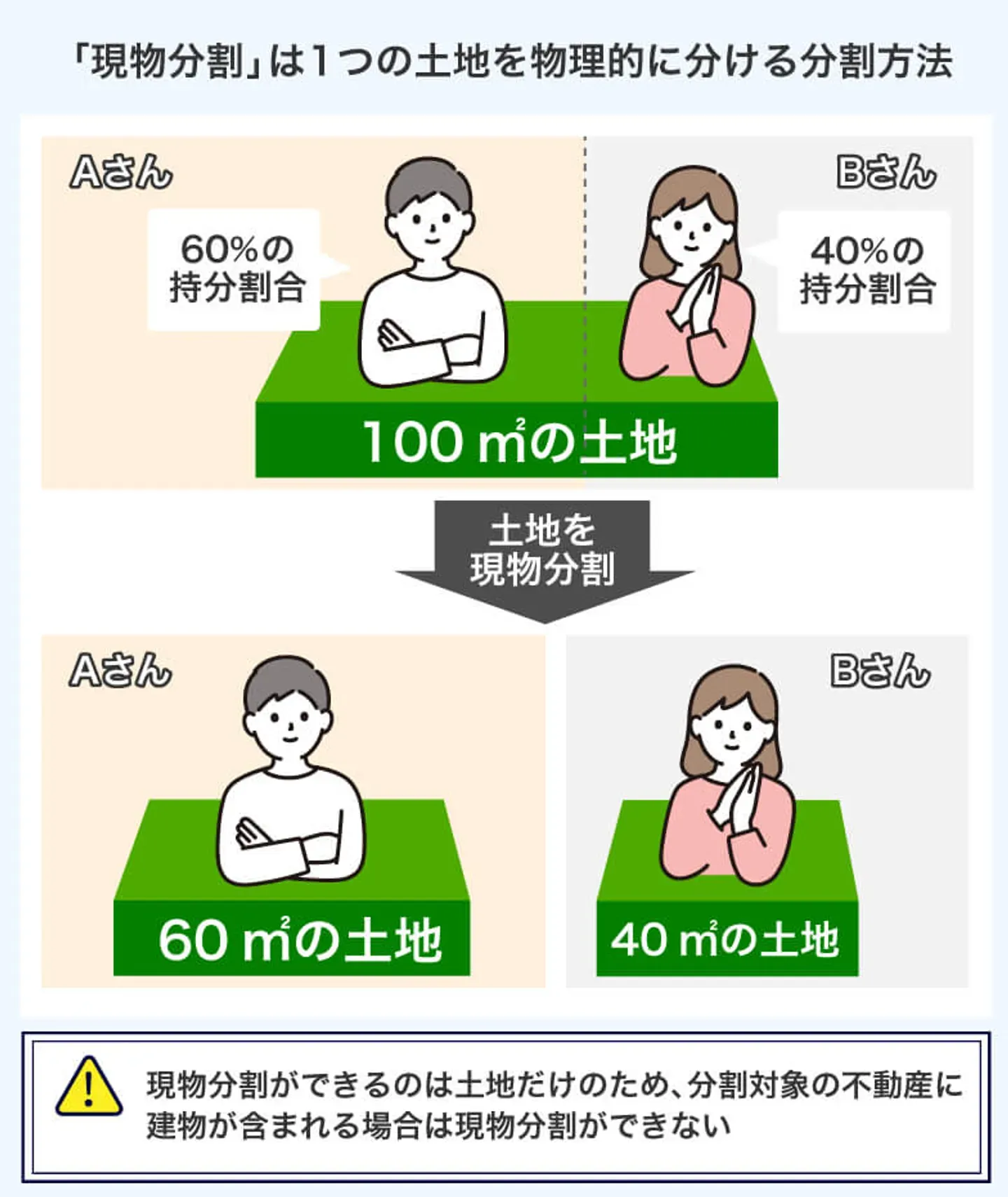

| 現物分割 |

共有不動産を物理的に分割する方法 |

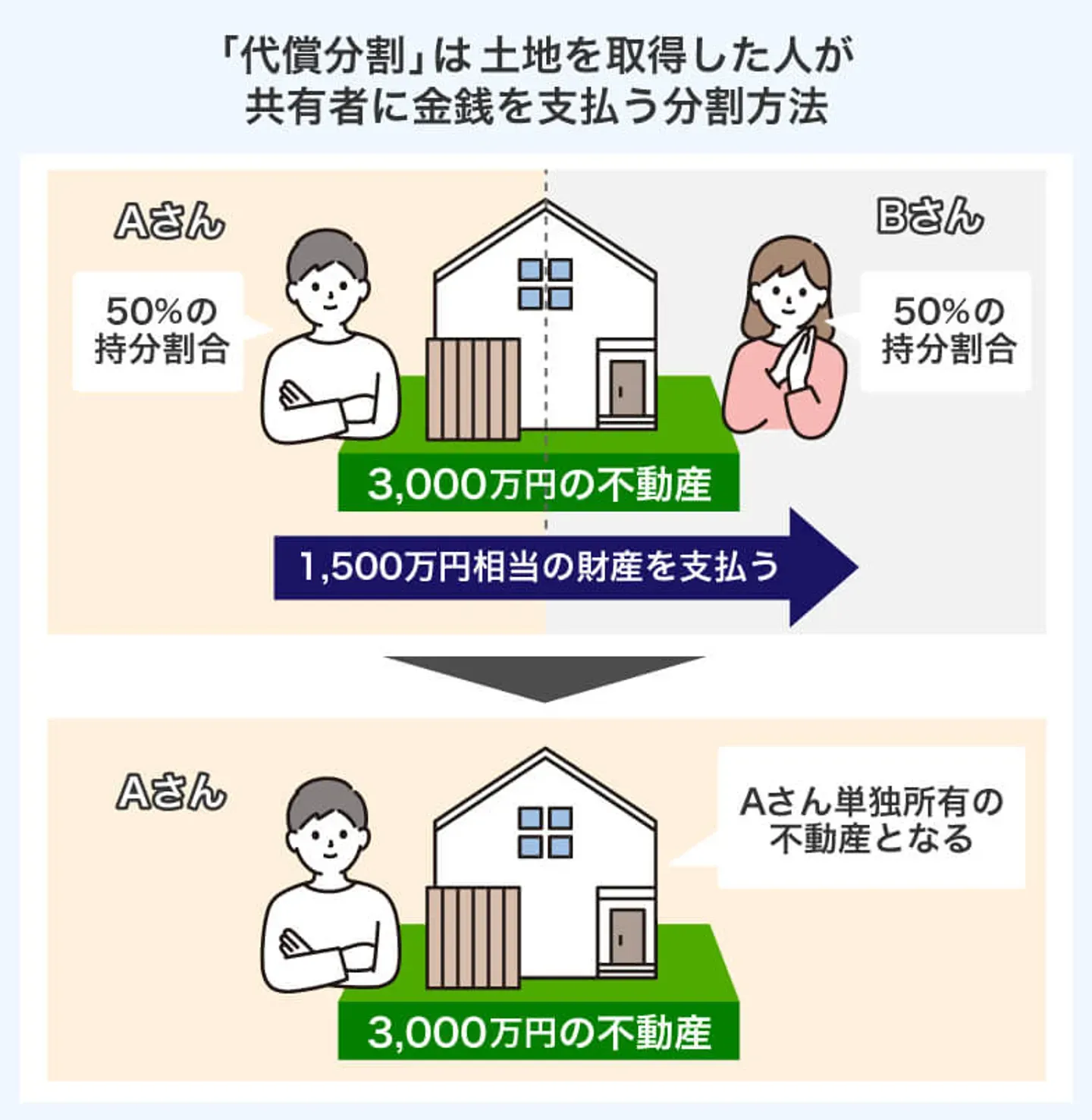

| 代償分割 |

共有者間の持分売買で共有名義を解消する方法 |

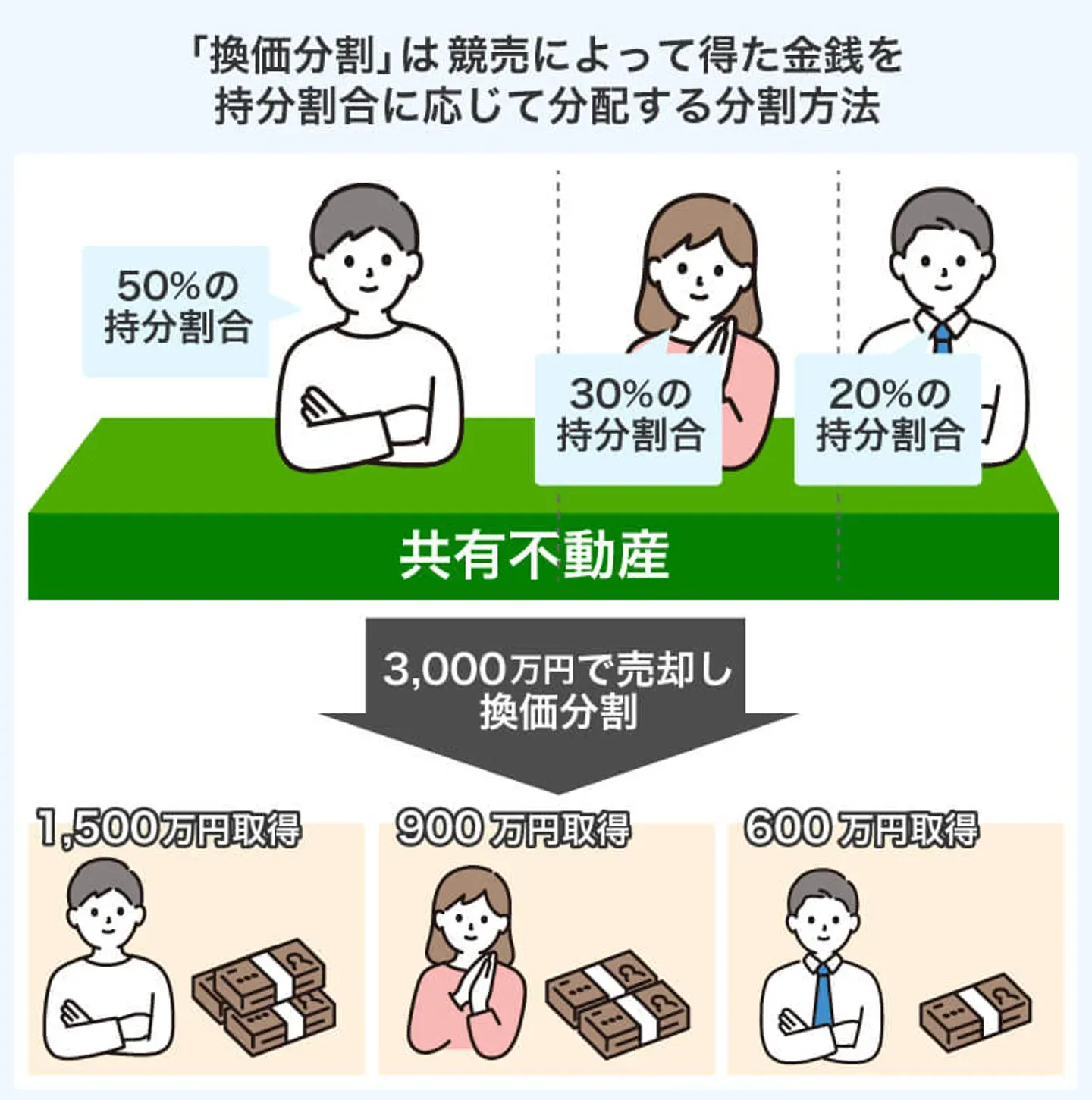

| 換価分割 |

不動産を売却して現金で分割する方法 |

訴訟にまで発展すると、最終的に裁判官が分割方法を決定するため、自分の希望する方法とは異なるものに決定する恐れもあります。そのため、訴訟はあくまで最終手段と考え、できるだけ当事者の話し合いで決着するようにしましょう。

>>【最短48時間で売却!】共有持分の買取査定相談はこちら

現物分割

現物分割とは、共有名義不動産を物理的に分割して共有状態を解消する方法のことです。

たとえば、600㎡の土地を夫と妻で共有しており、持分割合は夫が2/3、妻が1/3のケースを想定します。

現物分割では持分割合に応じて不動産が分割されるため、このケースでは夫が400㎡、妻が200㎡と土地が分割されます。

現物分割によって分割された不動産は、各共有者がそれぞれ単独で所有することになります。そのため、分割後は所有者が自由に不動産を処分したり活用したりすることが可能です。

持分割合に応じた不動産を単独所有でき、不動産全体を処分する必要はないため、「自分の共有持分だけ処分したい」という場合には向いている分割方法といえます。

ただし物理的に分割するという性質上、建物だと分割が困難であるため、共有名義不動産が建物だと現物分割の方法はほとんど選ばれません。建物の場合は、代償分割か換価分割での共有名義解消を目指します。

代償分割

代償分割とは、共有者のうち誰か1人が共有持分をすべて買い取って共有名義不動産を単独で所有し、ほかの共有者には代償金を支払うことで分割をする方法のことです。

たとえば、3,000万円の不動産を3人で共有しており、それぞれの持分割合が1/3ずつのケースを想定します。代償分割をすると持分割合に応じた代償金が支払われるため、単独所有をする人はほか2人の共有者に対して1,000万円ずつの代償金を支払うことで分割が行われます。

一戸建てやマンションの場合、物理的に不動産を分割できないため現物分割は難しいですが、代償分割であれば比較的分割はしやすいです。

ただし、代償分割をするには、単独所有する人が代償金を支払えるほどの財力が必要になります。支払いが難しい場合、代償分割後に共有者間でトラブルに発展する可能性があるため、事前に共有者同士で話し合って代償金の支払いなどを決めておくのが大切です。

換価分割

換価分割とは、共有名義の不動産全体を売却して、その売却金額を共有者で分割する方法のことです。

たとえば、3,000万円の不動産を3人で共有しており、それぞれの持分割合が1/3ずつのケースを想定します。換価分割をすると持分割合に応じて売却金額が分配されるため、それぞれの共有者は1,000万円ずつ現金を受け取れます。

持分割合に応じて現金を分配できるため、公平な分割ができるのが換価分割の特徴です。

話し合いや和解による合意で換価分割をする場合なら、仲介業者や買取業者を利用した売却ができます。一方、裁判官の判決で換価分割が決定したときは、裁判所による競売手続による強制処分となるのが通例となります。

不動産を競売にかける場合、売却金額が市場価格の5割〜7割程度になるのが一般的です。そのため、裁判まで発展したときの換価分割は「公平に分割できる代わりに、市場価格よりも低い金額で共有持分を手放さなければならない」という点がデメリットといえます。

共有名義不動産の全体を売却する

ほかの共有者にも共有持分を処分する意思があれば、共有名義の不動産全体を売却することも1つの手です。

この場合、不動産の買主は自分の単独名義として購入できるため、通常物件と同様に売却できます。そのため、同じ共有持分割合でも共有持分単体で売却するより多くの利益を期待できます。また、売却金額を持分割合に応じて公平に分配できるメリットもあります。

ただし、前述の通り、共有者のうち誰か1人でも売却に反対する人がいれば、不動産全体の売却はできません。

共有名義の不動産全体の売却を検討している場合、全員からの同意を得られるようにほかの共有者との話し合いを進めるようにしてみてください。

共有持分を処分する流れ!方法別の処分の進め方

ここからは共有持分を処分する方法別に、処分の進め方を解説していきます。

処分方法によって流れが変わるため、自身が検討している方法での進め方を確認してみてください。下記の項目をタップ・クリックすることで、処分の進め方に関する詳しい解説を確認できます。

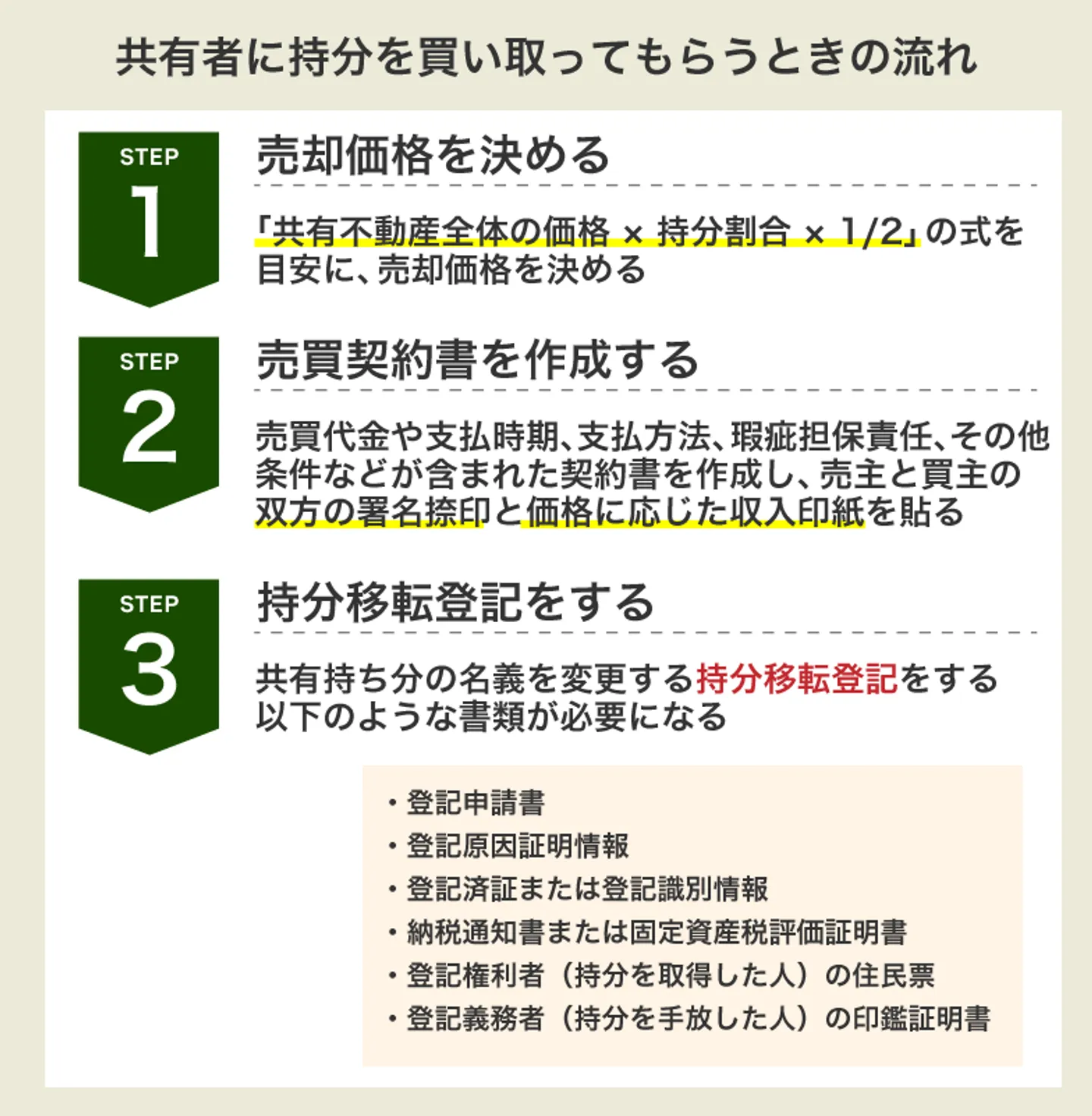

共有者に持分を買い取ってもらう場合の進め方

共有者に持分を買い取ってもらう場合、おおまかには以下のような流れになります。

- 共有持分の売却価格を決める

- 契約書を作成する

- 持分移転登記をする

ここからは、共有者に持分を買い取ってもらう場合の進め方をさらに詳しく各工程を解説していきます。

共有持分の売却価格を決める

共有者に持分を買い取ってもらうには、まずは売却価格を決めなければいけません。

売却価格を設定する際は、不動産全体の価格と持分割合だけで決めるのはNGです。共有持分のみでは需要が少ないため、不動産全体の価値と同等とはいかないためです。

共有持分の売却価格を決める際には以下の計算式を参考にしてみてください。

共有不動産全体の評価額×持分割合割合×1/2~1/3

たとえば、3,000万円の不動産を1/2の持分で所有している場合で、共有者に持分を買い取ってもらう際の売却価格は下記が目安となります(1/2で計算する)。

3,000万円×1/2×1/2=750万円

なお、これはあくまでも売却価格の目安を計算する方法です。

共有者が持分の買い取りを積極的に検討しているなら強気の価格設定ができることもありますし、逆に買い取りをお願いするような関係であれば売却価格はさらに低くなることもあります。

売買契約書を作成する

売却価格で合意ができたら、続いては契約書の作成に進みます。

どの物件なのか、売買代金や支払い時期、支払い方法、瑕疵担保責任(契約不適合責任)、そして価格以外で決めた条件があるならそれらも含めて契約書を作成します。

売主と買主の双方が署名捺印をし、売買価格に応じた収入印紙を忘れずに貼らなければいけません。

売買契約書の作成は個人でもできますが、不動産の仲介業者や弁護士が介入している場合には契約書の作成も任せることができます。

売買契約が成立したら売買代金を受け取り、領収書を渡しましょう。

持分移転登記をする

売買契約、売買代金の受け取りまで完了したら、持分移転登記をしなければいけません。持分移転登記とは、共有持分の名義を変更する登記手続きのことです。共有者へ売却するときは、売主と買主の共同申請が必要です。

主に以下のような必要書類を法務局に提出し申請を行います。

|

必要書類

|

概要

|

|

登記申請書

|

決まった様式があるわけではなく、法務局が公開している記載例を参考にしながらA4用紙に自作する。

|

|

登記原因証明情報

|

登記をすることになった理由、その原因となった事実を証明する情報のこと。共有持分の売却においては、「売買」が原因となり、売買契約書が登記原因証明情報となります。

|

|

登記済証または登記識別情報

|

どちらか発行されている方を提出する。

登記済証とは、一般的に「権利書」と呼ばれている書類。

登記識別情報とは、平成17年以降に取得した不動産に発行されている、登記識別情報通知という書面に記載されている12桁の英数字の組み合わせ。

|

|

納税通知書または固定資産税評価証明書

|

持分移転登記には登録免許税がかかり、税額を算出するには正確な固定資産税・都市計画税を把握する必要がある。登録免許税を算出するために必要。

納税通知書は毎年4~6月頃に送付され、紛失している場合は再発行不可。都道府県に所在する税事務所であれば固定資産税評価証明書の発行が可能。

|

|

登記権利者(持分を取得した人)の住民票

|

共有持分を購入する人の住民票が必要。

|

|

登記義務者(持分を手放した人)の印鑑証明書

|

共有持分を売却する人の印鑑証明書が必要。

|

登記手続きが完了すると完了証が発行され、目安となる期間は申請から1~2週間程度です。

なお共有者同士のみで売買できる場合でも、共有者同士だけで進めると法的手続きの不備や売買時のトラブルなどが想定されます。そのため、共有者同士の取引でも不動産仲介会社や不動産に強い弁護士・司法書士のサポートを得ながら進めるのがおすすめです。

専門の買取業者に共有持分を売却する場合の進め方

専門の買取業者に共有持分を売却する場合、おおまかには以下のような流れになります。

- 売却する専門の買取業者を選ぶ

- 業者への依頼・売買契約・引き渡し

専門の買取業者に売却する場合、細かな手続きなどは業者が行ってくれるのが一般的です。そのため、重要になるのは、売却する専門の買取業者の選び方です。

ここからは、共有持分を売却する専門買取業者の選び方について詳しく解説していきます。

共有持分を売却する専門買取業者の選び方

共有持分のみを売りたいと考えている人は「早く共有状態から解消されたい」「いくつかの業者に当たってみたけれど買い取ってもらえなかった」「早く現金化したい」などの悩みを抱えている人もいます。

これらの悩みに共通しているのは、スピード解決を望んでいるということです。

まずは専門の買取業者を見つけなければいけませんが、共有持分のみを買い取ってくれる専門業者は仲介業者に比べると多くはありません。

母数が多くないなかで、希望通りの持分売却をするにはポイントを押さえながらの業者選びが重要です。ポイントを押さえて業者を探すと回り道をせずに済むので、時間も短縮できます。

専門買取業者を選ぶ際のポイントは以下のようになります。

- ホームページなどで共有持分の買取実績を公開している

- 口コミ・評判が良い

- 弁護士や税理士などの専門家と連携している

- 1社に絞る前に複数の買取業者の査定を受けて査定金額やサービス対応などを比較検討する

共有持分はその不動産にほかの所有者もいるということです。扱いが難しく、共有者間でのトラブルも少なくないことから共有持分の扱いに長けた業者であることは必須条件ともいえます。

共有持分の扱いに長けているか、実績が豊富かの判断はホームページや口コミ・評判を参考にするとよいでしょう。

また、共有持分を売却することによってほかの共有者とトラブルになる可能性もゼロではありません。

トラブル解消や複雑な権利関係をクリアにするために弁護士に依頼する可能性があると判断されると、その分、買取価格を下げられるかもしれません。

そのため、あらかじめ弁護士などの専門家と連携している買取業者の方が安心です。

仮によいと思った買取業者を見つけたとしても、いきなりそこへ依頼して売買契約を進めるのはおすすめしません。買取業者が提示する査定額が、本来の相場からかけ離れている可能性も否定できないからです。そこで、複数の買取業者へ査定を依頼すれば、査定額を比較しておおまかな相場価格の算出や高額査定の比較などが可能となります。

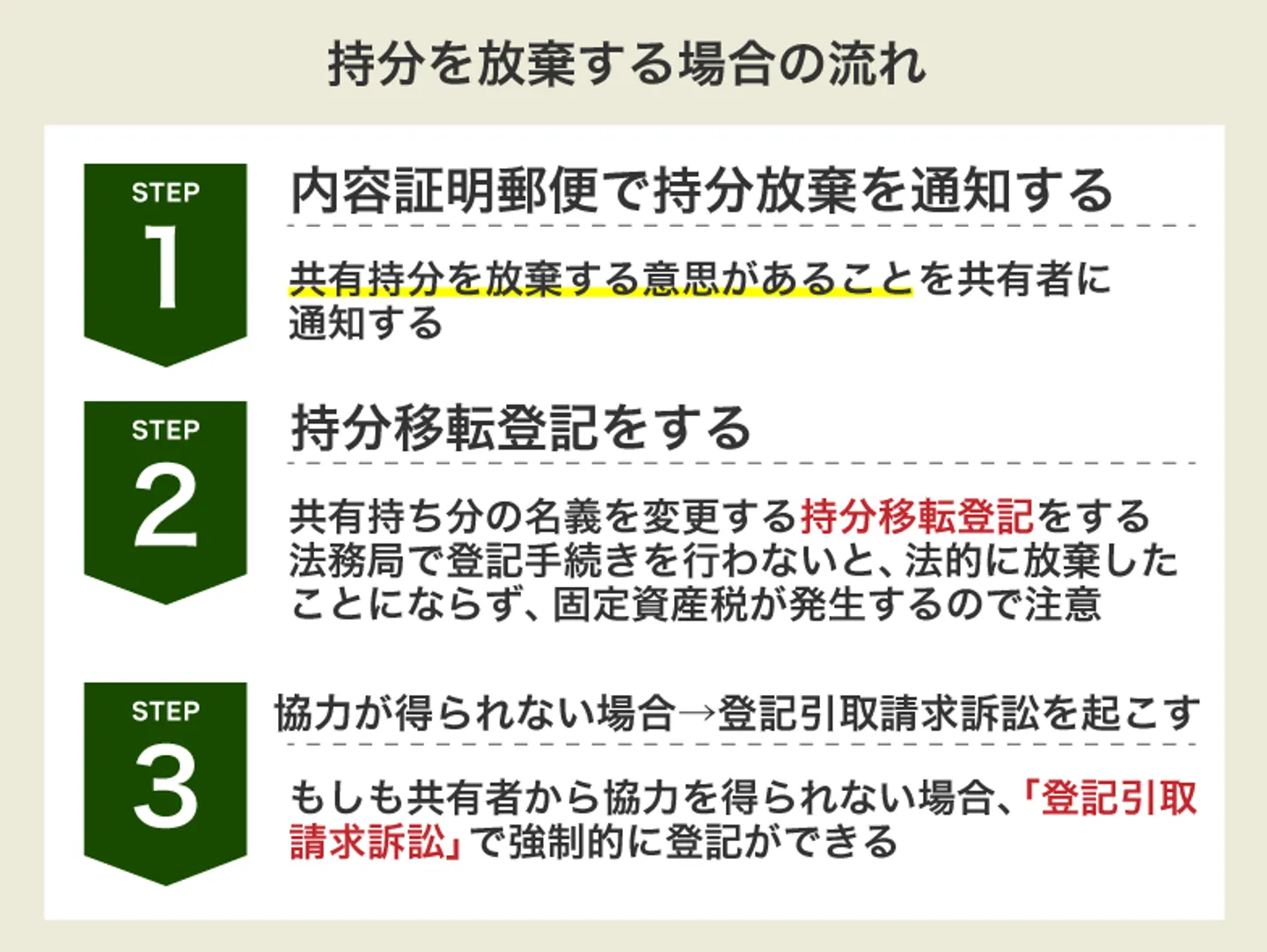

共有持分を放棄する場合の進め方

共有持分を放棄することを共有者に伝えただけでは放棄したことになりませんので、おおまかには以下の手順で進めていきます。

- 内容証明郵便で持分放棄を通知する

- 持分移転登記をする

- (協力が得られない場合のみ)登記引取請求訴訟を起こす

共有持分の放棄は共有者から同意を得る必要はありませんが、手続きには協力してもらわなければいけません。

場合によっては共有者から手続きの協力が得られないことも考えられます。その場合は登記引取請求訴訟でトラブルを解決することができます。

内容証明郵便で持分放棄を通知する

まず、共有持分を放棄する意思があることを共有者に通知しなければいけません。その際には、「言った言わない」のトラブルを避けるために、内容証明郵便で送付するのが一般的です。

内容証明郵便であれば差出人・日付・内容を郵便局に証明してもらえるため、トラブルに発展するリスクを抑えられます。

持分移転登記をする

共有者に内容証明郵便を送付した後は、共有持分の名義を変更するために持分移転登記をします。法務局で登記手続きをおこなわないと、対外的に共有持分を放棄したことにはなりません。

そのため、自分自身は共有持分を放棄できたと考えていても、固定資産税などの納税義務が続いてしまうので注意しましょう。

持分移転登記は、共有者が帰属する共有者との共同申請が必要です。持分移転登記の手続きについては、下記の記事を参考にしてみてください。

協力が得られないなら登記引取請求訴訟を起こす

持分を放棄すると受け取った側に贈与税がかかる可能性もあるため、共有者が登記手続きに協力しないことも考えられます。協力が得られない場合は「登記引取請求訴訟」で強制的に登記することも可能です。

登記引取請求訴訟とは、協力してくれない相手に対し登記名義を引き取るべきと主張するための訴訟です。

持分の放棄については民法第255条に規定されているため、登記引取請求訴訟が棄却されることはありません。

裁判所の命令を拒否することはできないため、協力を拒否していても最終的には受け入れなければいけません。そのため、「登記引取請求訴訟を起こす」と伝えた時点で和解するケースも考えられます。

登記引取請求訴訟の手続きについて詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

共有持分の売却相場は低くなるのが一般的

不動産を売却する場合、基本的にはその物件の需要によって売却価格は変動します。条件がよい物件であれば需要が高くなり、売却価格も高くなるのが一般的です。

前述しましたが、共有持分は権利関係などが原因となり、基本的には買い手がつきづらく需要が低いとみなされる傾向があります。そのため、共有持分の売却相場は低くなるのが一般的です。

不動産の条件などにもよりますが、共有持分の売却相場は市場価格の3割〜5割(1/2~1/3)ほど値下がりすると言われています。

とはいえ、共有持分だからと言って必ず安値での売却になるとは言い切れません。下記に該当している場合、高値で取引される可能性があります。

- 持分割合が大きい

- 共有者の人数が少ない

- 共有持分の売却に他共有者も同意している

持分割合が大きければ共有不動産に対する権利も大きくなり、共有不動産におこなえる行為も増えます。そのため、持分割合が大きければ高値で売買される傾向があるのです。

また、共有持分の売却にはほかの共有者とのトラブルに発展するリスクがありますが、すでに売却の同意を得られているのであれば、そのリスクは比較的低いと考えられます。その場合も共有持分の売却価格が高くなる可能性があります。

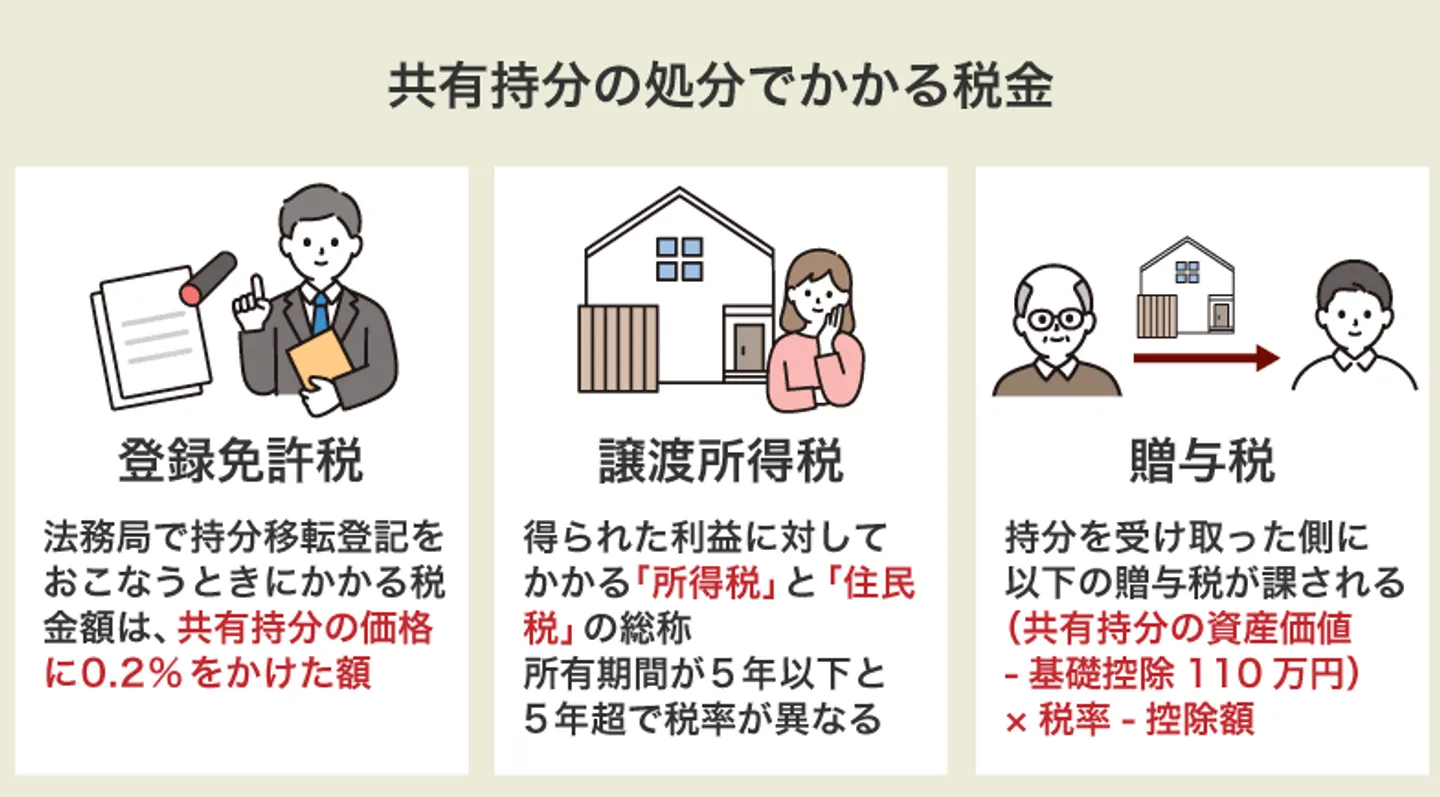

共有持分を処分する場合にかかる可能性がある税金

共有持分を処分する場合、税金がかかります。そして、処分方法によって発生する税金が変わるため、共有持分を処分する場合には、自身が検討している方法ではどの税金がかかるのかを把握しておくのが大切です。

- どの方法で処分しても登録免許税がかかる

- 売却の場合は所得税と住民税が発生する

- 放棄や贈与には贈与税が課せられる

ここからは、共有持分を処分する場合にかかる税金について解説していきます。

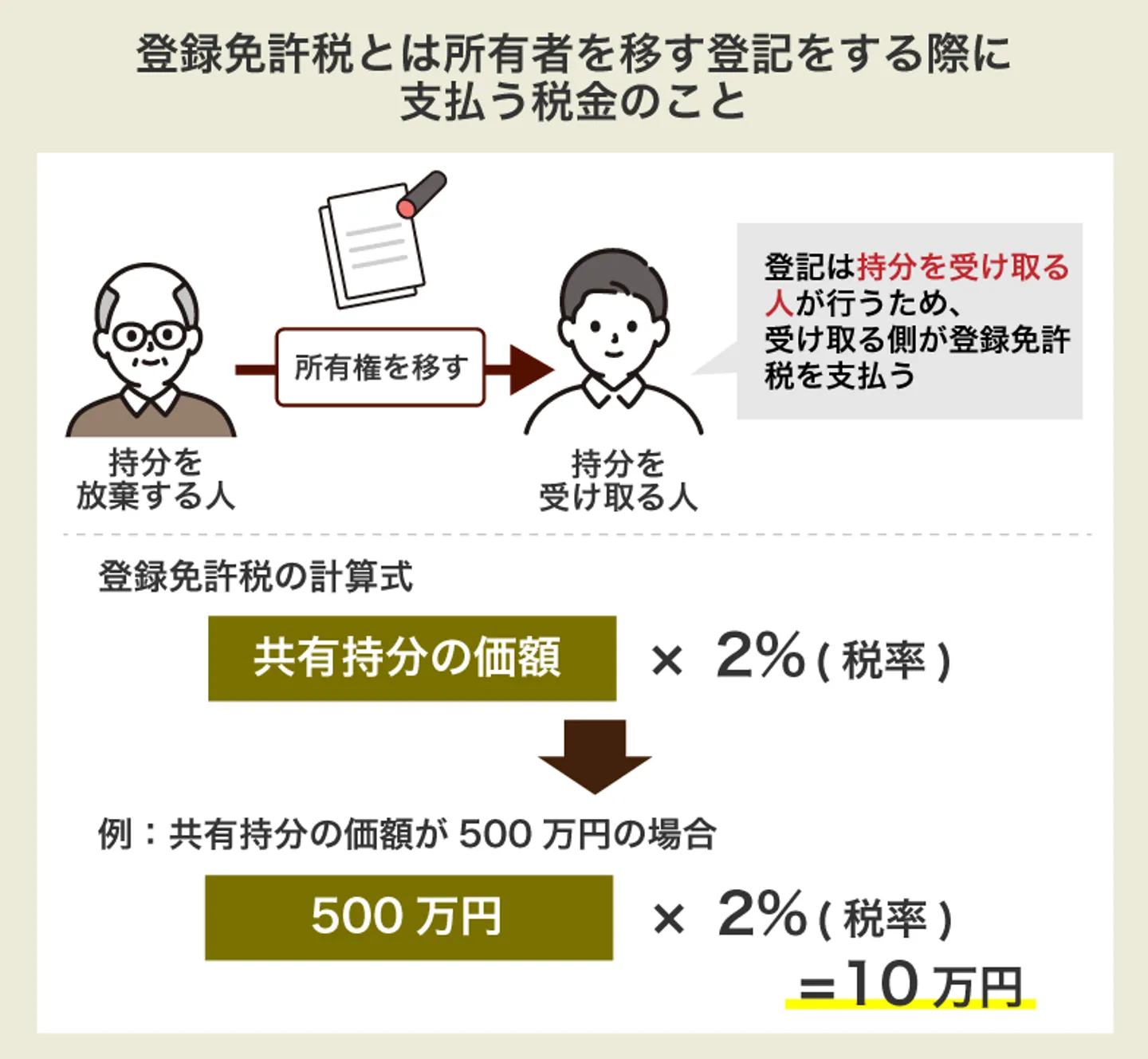

どの方法で処分しても登録免許税がかかる

登録免許税とは、法務局で不動産の名義変更(持分移転登記)をおこなうときに納める税金です。売却も放棄・贈与も名義変更は必要なので、共有持分を処分するときは必ず登録免許税を納める必要があります。

登録免許税は共有持分の価額に0.2%をかけて算出します。たとえば、処分した共有持分の資産価値が300万円であれば、登録免許税は6,000円です。

条件次第で軽減税率が適用されることもあるので、詳しくは法務局の窓口で確認するか、国税庁のWebサイトを参照してください。

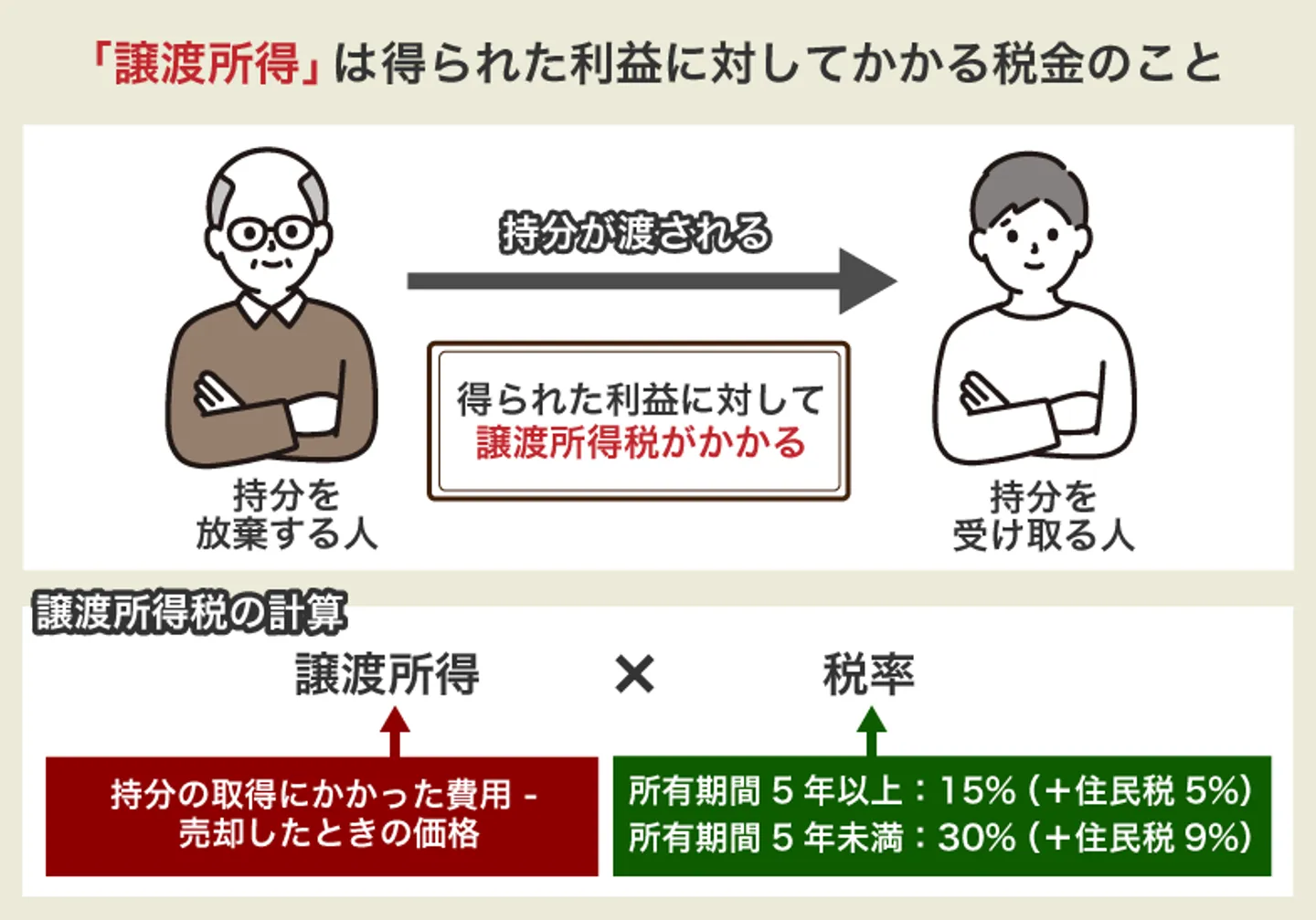

売却の場合は所得税と住民税が発生する

共有持分を売却で処分した場合、得られた利益に対して所得税と住民税が発生します。たとえば、共有持分の取得にかかった費用が1,000万円で、売却したときの価格が1,200万円だったときは、差額の200万円が課税対象です。

所得税と住民税の税率は処分する共有持分の所有期間によって、次のように変わります。

所有期間

(売却した年の1月1日時点) |

所得税 |

住民税 |

5年以下

(短期譲渡所得) |

30% |

9% |

5年超

(長期譲渡所得) |

15% |

5% |

参照:国税庁「土地や建物を売ったとき」

※ 復興特別所得税を考慮すると、短期譲渡所得の税率は合計39.63%、長期譲渡所得の税率は合計20.315%となる

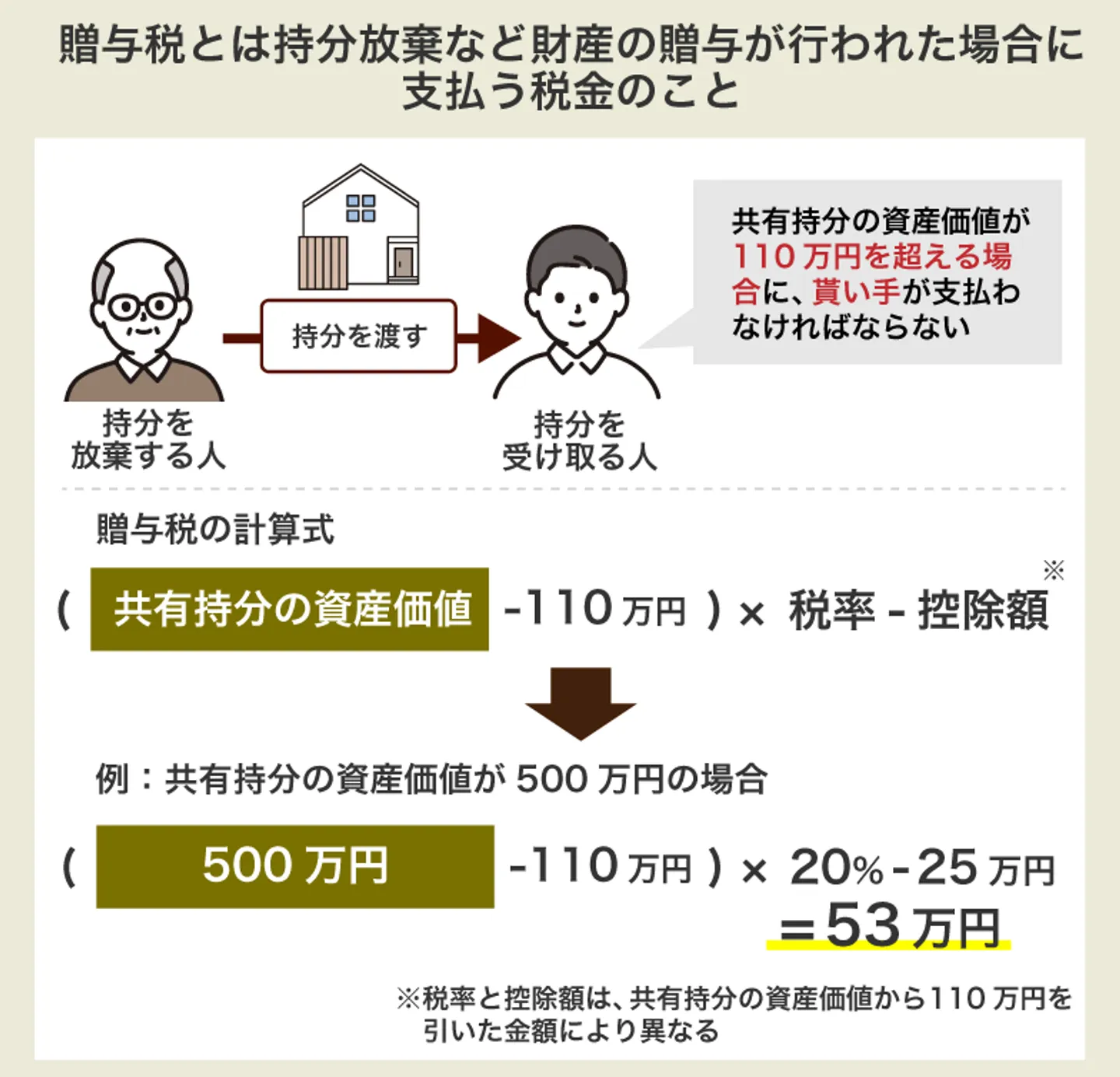

放棄や贈与には贈与税が課せられる

持分放棄や贈与をおこなった場合、持分を受け取った側の人に贈与税が課されます。贈与税の計算式は、次の通りです。

贈与税(暦年課税)=(共有持分の資産価値ー基礎控除110万円)×税率ー控除額

税率と控除額は、課税価格である「共有持分の資産価値から基礎控除を差し引いた金額」ごとに基準があります。また、この基準は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」のどちらに該当するかでも異なります。

一般贈与財産には、直系尊属(父母や祖父母など)以外からの贈与、もしくは未成年者が受贈した場合が該当します。一般贈与財産の税率・控除は下記のとおりです。

| 課税価格 |

税率 |

控除額 |

| 200万円以下 |

10% |

– |

| 300万円以下 |

15% |

10万円 |

| 400万円以下 |

20% |

25万円 |

| 600万円以下 |

30% |

65万円 |

| 1,000万円以下 |

40% |

125万円 |

| 1,500万円以下 |

45% |

175万円 |

| 3,000万円以下 |

50% |

250万円 |

| 3,000万円超 |

55% |

400万円 |

参照:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」

特例贈与財産には、直系尊属からの贈与かつ成人が受贈した場合が該当します。特例贈与財産の税率・控除は下記のとおりです。

| 課税価格 |

税率 |

控除額 |

| 200万円以下 |

10% |

- |

| 400万円以下 |

15% |

10万円 |

| 600万円以下 |

20% |

30万円 |

| 1,000万円以下 |

30% |

90万円 |

| 1,500万円以下 |

40% |

190万円 |

| 3,000万円以下 |

45% |

265万円 |

| 4,500万円以下 |

50% |

415万円 |

| 4,500万円超 |

55% |

640万円 |

参照:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」

>>【最短48時間で売却!】共有持分の買取査定相談はこちら

共有持分の処分関係のトラブルを防ぐには共有者への事前相談が重要!

共有持分のみを処分する場合、ほかの共有者に同意を得る必要はありません。そのため、「相談せずに共有持分を処分しよう」のように考えている人もいることでしょう。

しかし、同意が不要であったとしても、共有持分を処分するのであれば、共有者に相談自体はするべきです。通常物件と比べて権利関係が複雑な不動産であることから、相談せずに処分するとほかの共有者とのトラブルが起きてしまう可能性があるからです。

共有持分を処分する場合に起こり得るトラブルには、下記が挙げられます。

- ほかの共有者との関係性が悪化するリスクがある

- 売却した業者から共有物分割請求をされる可能性がある

共有持分を買取業者などの第三者に売却する場合、今後はその売却先が不動産の共有者となります。ほかの共有者からすれば、知らない人と不動産を共有している状態になるため、せめて共有持分を買取業者に売却する程度はほかの共有者へ事前に伝えておくべきです。

また、前述したように、共有者であれば共有物分割請求をする権利があります。売却先の買取業者が自社の利益を優先して、買取後に共有物分割請求をする可能性も0ではありません。

共有物分割請求があった場合、ほかの共有者の生活に支障が出てしまうことも否定できません。事前に共有者に相談をしたうえで、共有持分の売却先は信頼できる買取業者を探すようにしてみてください。

共有持分を売却によって処分するときはクランピーリアルエステートへ!

共有持分を売却で処分しようと検討しているときは、クランピーリアルエステートへの相談がおすすめです。

<クランピーリアルエステートの強み>

- 共有持分専門の買取業者としての豊富な経験と知識で高額査定が可能

- 年間相談3,000件以上、共有持分の高額買取多数の実績

- 全国の士業1,500以上の連携で共有者同士の争いや相続関係の問題がある不動産でも対応

- オンラインによる全国対応で全国各地の共有持分の買取実施

- 最短12時間査定といったスピーディーな対応

「まだ共有持分を売却するか迷っている」といった場合は、無料相談も受け付けています。

また、当サイト「イエコン」は、共有持分を含めた訳あり物件や空き家を専門に取り扱う買取業者・専門家を無料検索が可能です。「共有持分を取り扱う大手買取業者を探したい」「地元の不動産に強い業者に依頼した」など、依頼者様のニーズに適合する業者とすぐにマッチングできます。

まとめ

共有持分は自身が単独で活用・処分ができるものです。そのため、仮にほかの共有者から反対されていたとしても、法律上は共有持分のみの処分が認められています。

しかし、共有名義不動産全体の場合、ほかの共有者の所有権も関わるため、単独で処分することはできません。処分の際には、ほかの共有者と話し合い、事前に同意を得る必要があります。

共有持分の処分方法には「売却」「放棄」「贈与」の3つがあります。贈与の場合には対象の共有者から同意が必須ですが、第三者への売却または放棄であれば単独で処分が可能です。

「ほかの共有者からの同意なしで処分したい」という場合には、専門の買取業者などの第三者への売却、または放棄で共有持分を処分することを検討するのがよいでしょう。

共有持分のよくある質問

共有名義不動産の処分でほかの共有者から同意が必要なケースがよくわかりません。簡単にはどのような時に同意が必要なのでしょうか?

簡単に言えば、「共有持分だけであれば同意が不要、不動産全体を処分するには同意が必要」となります。自分が単独で所有しているのが共有持分であるため自由に処分できますが、ほかの共有者の所有権が関わる場合には同意が必要となるためです。

共有持分を高く売却するにはどうしたらよいでしょうか?

一般的な物件を扱う大手不動産会社よりも「共有持分を専門としている買取業者」へ売却したほうが高額となる可能性があります。また、離婚などで共有者同士でトラブルになっている共有持分は、弁護士と連携している専門買取業者への売却がおすすめです。→

共有持分専門の買取査定はこちら

共有持分の一部を放棄することはできますか?

共有持分の一部だけを放棄することはできません。放棄する場合はすべての共有持分を放棄する必要があるためです。

共有持分の処分は法律上問題ないのでしょうか?

共有持分の処分は、民法206条で認められている行為です。ほか共有者の同意にかかわらず自由に処分できます。ただし、民法251条で定められているように、共有物全体の処分の際には、すべての共有者の同意が必要です。