共有名義の底地は売却できる?

共有名義の底地は買い手が付きづらく、売却が難航しやすいのが実情です。

底地と共有持分は、それぞれ単独でも一般個人からの需要が低い不動産です。底地・共有名義が売れない一般的な理由は、次の通りです。

|

概要 |

売れづらい理由 |

| 底地 |

借地権が設定されている土地 |

実質的に土地の活用ができない、借地権者とのトラブルが想定されるなど |

| 共有名義 |

複数人が所有権を持っている状態 |

他の共有者の同意がなければ売却や賃貸借契約を結べない、他の共有者とのトラブルが想定されるなど |

以下では、底地・共有名義の土地の売却が難航しやすい理由を解説します。

底地の売却が難航しやすい理由

底地とは、借地権が設定されている土地です。地主側から見ると「底地」、借地権者から見ると「借地」と呼ぶのが一般的です。底地と借地は、基本的に同じものと考えて差し支えありません。

借地権とは、地主から土地を借りて土地上に建物を建築・使用する権利のことです。借地権を行使している人を借地権者または借地人、土地の賃借に関する契約のことを借地契約と呼びます。

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。

二 借地権者 借地権を有する者をいう。

三 借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。

四 転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。

五 転借地権者 転借地権を有する者をいう。

e-Gov法令検索 借地借家法第2条

要するに、底地は地主と借地権者の契約の下、二重の権利関係が存在している不動産です。2つの権利が複雑に絡むことによって発生する制限やトラブルが、底地の売却が難航しやすい理由となっています。

より具体的にいえば、下記のような理由から底地の売却が難航しやすくなります。

- 実質的に借地権者のみが活用できる自由度が低い土地だから

- 収益性の期待値が低いから

- 借地権者とのトラブルが発生する可能性があるから

実質的に借地権者のみが活用できる自由度が低い土地だから

原則として、借地契約に基づいて底地に建てられた建物は、地主ではなく借地権者の所有物になります。また、地主が貸している土地の範囲においては、借地権者が実質的にその土地の利用権を持ちます。

つまり地主は借地契約がある限り、たとえ自身が所有する底地であっても自由に活用できません。勝手に立ち入ったり、リフォームしたりするのは原則として契約違反です。

地主が持つ底地に関する権利は、「地代を請求すること」「借地権者から契約更新、建物の建て替え・譲渡などについて承諾するか決めること」「借地契約終了後に土地の返還を求めること」など、管理関係が主になります。

そして底地が売却されたとしても、借地権は効力を残したまま買主に引き継がれます。買主からすると、せっかく購入した土地であるにもかかわらず、借地契約が残っている限り自由に使えません。

そのため底地は、マイホームや事業用店舗を建てて活用をしたい人のニーズを満たすのが困難な不動産と言えます。また、銀行は底地を融資対象としないことが多く、底地購入時に住宅ローンの利用が難しい点も、一般個人からの需要が低い理由の1つです。

仮に買主が現れたとしても、底地の場合は「完全所有権を得たい当該底地の借地権者」「地代による利益を見込んだ不動産投資家」などに限られます。

収益性の期待値が低いから

底地の運用は賃貸アパートや駐車場経営などと比較すると、収益性の期待値が低くなりやすいです。底地の収益性が低くなりがちな理由は、主に次の通りです。

| 底地の収益性が低い理由 |

概要 |

| 期待できる収入額が低い |

・地代収入(※1)の目安が年間「住宅地が固定資産税・都市計画税の3~5倍、商業地は5~8倍」と家賃収入と比較してそこまで高くない

・借地契約の更新料や、売買・建て替えなどに関する承諾料の発生が一時的

・地代や更新料、承諾料以外での収入を期待するのが難しい

・売却価格の目安が「更地価格の10~50%」と低め |

| コストがかかる |

・土地部分の固定資産税・都市計画税は地主に対して継続的に課税される

・通常不動産と同じく購入時に不動産取得税、相続での取得時に相続税などが発生する可能性がある |

| 相続税対策が難しい |

相続税評価額(※2)が実際の取引価格よりも高くなるケースが多いため、底地を売却しても相続税額が上回り、税負担が大きくなる可能性がある |

※1 土地の固定資産税が20万円なら、年間の地代は60万~160万円程度が目安。

※2 底地の相続税評価額は、相続税路線価から算出する場合だと「自用地としての評価額-(1-借地権割合)」。

底地の収益性が低いほど、投資家からの需要も低下します。

ただし、実際の収益性は底地の立地、借地契約の内容、地代の設定金額によって大きく変わるため、上記の内容がすべての底地に当てはまるわけではありません。

また、底地の売却先が借地権者だと比較的高値がつくことを期待できます。詳細は記事内の「売却方法1.共有者全員から同意を得て借地権者に底地を売却する」をご覧ください。

なお底地は賃貸契約と異なり空き室リスクがないため、地代収入が安定するメリットがあります。また、建物のリフォーム代・修繕費やそのほか管理費用がかからない点も底地の特徴です。安定した不動産収入を求める一般個人や投資家なら、底地を買い取ってくれる可能性があります。

借地権者とのトラブルが発生する可能性があるから

底地の所有者である地主と、底地にある建物の所有者である借地権者との間で、トラブルが発生する可能性があります。地主と借地権者の間で想定されるトラブルの例は、主に次の通りです。

| 地主と借地権者の間で想定されるトラブル |

概要 |

| 借地権者による地代滞納 |

・地代の滞納によって不動産収入が途絶える

・地代の催促に関して交渉の労力や訴訟費用などが発生する

・長期間の地代滞納だと信頼関係破壊の法理に基づき借地契約の解除が可能となる |

| 地代や承諾料などの金額設定に関するトラブル |

・固定資産税の値上がりなどに応じて地代を上げたくても借地権者からの反発を受ける

・借地権者が承諾料の支払いを拒否したり、承諾料の金額に抗議したりする |

| 借地契約継続に関するトラブル |

・普通借地権契約(※1)だと、地主側の自己使用の必要性や借地権者の契約違反・迷惑行為などが認められない限り、地主側が更新を拒否したくてもできない

・定期借地権契約(※2)だと、契約満了になったにもかかわらず借地権者が土地を返還しないリスクが想定される |

| 増改築や売却に関するトラブル |

借地権者が地主の承諾を得ず、無断で建物の増改築、建て替え、売却、転貸などをおこなう |

| そのほかのトラブル |

・借地権者が土地上にゴミを放置する、近隣への迷惑行為をおこなうリスクがある

・借地契約終了時の建物の撤去や土地整地に関して方向性や費用負担で揉める |

※1 借地借家法第10条における正当な事由がない限り、借地権者が希望すれば更新できる契約。借地権者が更新しないときは借地権者が更地にして地主へ土地を返還する。

※2 あらかじめ契約期間を決めておき、満了となったら借地権者が更地にして地主へ土地を返還する契約。

通常の不動産ではなかなか見られないトラブルが多いうえに、解決するには法的手続きが必要なケースがあります。これらのトラブルは一般個人や投資家にとって、購入を躊躇わせるのに十分だと言えるでしょう。

共有名義の土地の売却が難航しやすい理由

共有名義とは、同じ不動産を複数人が所有している状態です。共有名義不動産の所有者それぞれを共有者、共有者が持つ所有権の割合を共有持分と呼びます。

共有名義は一見複数の人が公平に財産を分けられる仕組みに思えますが、前述した底地と同じく権利関係が複雑化しやすい不動産です。そのため、底地と同じく一般個人からの需要が低く、売却が難しい不動産に当てはまります。

共有名義の土地の売却が難航しやすい理由は、主に次の通りです。

- 共有者の同意がなければ自由に売却や活用ができないから

- 自分が活用できなくても維持費や税金を支払う必要があるから

- 他の共有者とのトラブルが想定されるから

共有者の同意がなければ自由に売却や活用ができないから

共有名義の土地は、あなた以外の共有者の同意がなければ自由に売却や活用ができません。民法第251条および民法第252条にて定められています。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

e-Gov法令検索 民法第251条

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

e-Gov法令検索 民法第252条

売却や長期賃貸借など、共有物の物理的な形状、用途、性質などを変える行為を「変更行為」と呼びます。変更行為を実施するには、共有者全員の同意が必要です。

次に、軽微なリフォームや短期賃貸借など、共有物の性質などを変えない程度で利用・改良する行為を「管理行為」と呼びます。管理行為を実施するには、共有者の共有持分の過半数の同意が必要です。

たとえばAの共有持分が2/5、B・C・Dの共有持分がそれぞれ1/5ずつだった場合、AとBの同意があれば共有持分割合が3/5で過半数となるので、管理行為が実施できます。一方で、ABCDのいずれか1人でも反対者がいれば、共有名義不動産全体の売却は認められません。

このように共有名義の土地は、ほかの共有者の同意の有無によって活用に制限がかかります。そのため、共有名義の土地の一部である共有持分が売りに出されても、わざわざ買いたいと思う一般個人は少ないと考えられます。

以下では、共有物に関する行為と必要な共有者の同意について表にまとめました。

| 行為名 |

具体例 |

必要となる同意 |

| 変更行為 |

・売却

・増改築、建て替え

・大規模リフォーム

・概ね3年以上の長期賃貸借の締結 |

共有者全員の同意 |

| 管理行為 |

・概ね3年未満の短期賃貸借契約の締結

・軽微な変更に該当するリフォーム(ドアの付け替え、壁紙の張替えなど) |

共有者の共有持分の過半数 |

| 保存行為 |

・共有物の修繕行為

・不法占拠者への明け渡し請求

・共有物について単独で不法な登記名義を有する第三者に対する登記の抹消請求 |

必要なし |

なお共有名義の土地の一部ではなく丸ごと売りに出す場合だと、買主は単独名義で購入できます。購入しても共有名義状態は解消されている状態であるため、丸ごと売りに出す場合は通常の土地と同じように売却できる可能性が高いです。

自分が活用できなくても維持費や税金を支払う必要がある

共有名義の土地は、たとえ自分が一切活用していない場合でも、共有者である限り固定資産税や管理費などの継続的な支払いが必要です。地方税法第10条の第2項にて、「連帯納税義務」が定められているからです。

第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

e-Gov法令検索 地方税法第10条

費用の負担割合は、共有者それぞれの共有持分割合に応じるのが基本です。たとえば、固定資産税と管理費用が合計100万円、Aの共有持分が2/5、B・C・Dの共有持分がそれぞれ1/5ずつだった場合、負担割合は以下の通りになります。

- A:100万円×2/5=40万円

- B:100万円×1/5=20万円

- C:100万円×1/5=20万円

- D:100万円×1/5=20万円

買主側からすると、共有名義の土地には「せっかく買ったのに自由に使えないうえにお金だけ出ていく」というリスクが伴います。

上記はあくまで一般的なケースであり、共有者同士で話し合ったうえで合意を得られれば、負担割合は自由に決められます。仮に「共有者でも土地を一切使っていない人は、負担ゼロでよい」と話し合いで決まった場合、共有者であっても一切の支払いをせずに済みます。

ほかの共有者とのトラブルが想定されるから

底地における地主・借地権者間のトラブルと同じく、共有名義の土地ではほかの共有者とのトラブルが発生することも少なくありません。ほかの共有者とのトラブルで想定されるものは、主に次の通りです。

| ほかの共有者とのトラブルで想定されるもの |

具体例 |

| ほかの共有者の同意が得られない |

共有名義の土地の売却や建物の新築に関して、一部の共有者から反対されて進まない |

| 固定資産税や維持費の支払いの滞納がある |

共有者の一部が固定資産税や意思時の支払いを拒んでいる |

| 共有者が土地を占有する |

一部の共有者のみが土地を占領し、ほかの共有者の立ち入りを拒む |

| 一部の共有者が地代を独占する |

共有名義の底地だった場合に、一部の共有者が地代を分配せず独占する |

| 相続するときに共有者が増える |

共有持分が相続人の数だけ相続され、少ない割合の共有持分がますます増えていく |

| 共有者に不明者や認知症の人がいる |

連絡が取れなかったり意思疎通が難しい人がいたりすると、売買契約締結や共有者の同意を得るなどの行為が難しくなる |

上記のトラブルを解決するには、共有物分割請求、不当利得返還請求、所在等不明共有者の持分取得、持分譲渡権限付与制度などの法的手続きが必要になることも珍しくありません。法的手続き以外にも、共有者同士の話し合いが必要になる場面も多いでしょう。

これらのリスクから、共有名義不動産は一般個人から購入を敬遠されやすくなるのです。

共有名義の底地を売却する方法

「底地」と「共有名義」は、それぞれ単独でも売却が難しい不動産です。そのため、共有名義の底地となれば、売却はさらに難しくなると予測されます。共有名義の底地を売却するには、通常の不動産と異なる工夫が必要不可欠になります。共有名義の底地を売却する方法は、主に次の5つです。

| 共有名義の底地を売却する方法 |

概要・向いているケース |

| 共有者全員から同意を得て借地権者に底地を売却する |

・同じ借地契約における借地権者へ底地を売却する

・底地を高めで売却したい、借地権者が買取に前向きである人向け |

| 底地の持分権のみを他の共有者に売却する |

・底地の共有者へ自分の共有持分を売却する

・共有持分を高めで売却したい、共有者が買取に前向きである人向け |

| 底地の持分権のみを買取業者に売却する |

・自分の共有持分を買取業者へ売却する

・スピーディーに売却したい、売買に関するトラブルをなるべく防ぎたい人向け |

| 借地権者と共有者全員で「同時売却」する |

・地主・借地権者・共有者全員が同意のうえで底地・借地権のすべてを同時に売却する

・通常の不動産を同じくらいの相場で売りたい、全員の同意が得られそうな人向け |

| 底地と借地権を交換してから売却する |

・底地の一部と借地権の一部を交換し、地主・借地権者がそれぞれ単独名義で土地を所有する

・完全所有権の土地がほしい、購入資金に余裕がない人向け |

共有名義の土地の売却価格は、当該土地の資産価値、立地、時勢などによって大きく変化します。以下で解説する売却相場などは、あくまで目安とお考えください。

売却方法1.共有者全員から同意を得て借地権者に底地を売却する

「共有者の同意がなければ自由に売却や活用ができないから」にて解説した通り、底地の共有者全員から同意を得られれば共有名義の土地全体を売却できます。共有者全員の同意を得るには、交渉で粘り強く説得するのが基本です。

同意を得られて底地を売りに出せるようになった場合は、借地契約上における借地権者への売却がおすすめです。借地権者にとって底地を購入するメリットが大きく、高額で買い取ってくれることに期待できるからです。

<借地権者が底地を購入するメリット>

- 底地を購入して土地の完全所有権を得られれば、地主の承諾を得なくても売却や活用が自由になる

- 地主とのトラブルや交渉などが発生しなくなる

- 毎月の地代、更新料、承諾料の支払いが必要なくなる

- 底地・借地権が揃えば通常の不動産とほぼ同じになり、買い手が見つかりやすくなる

借地権者へ底地を売却する際の相場は、「更地価格×50%程度」です。不動産会社への売却相場である「更地価格×10~20%程度」と比較すると、底地の売却先のなかではもっとも高く売れることに期待できます。

ただし、借地権者に底地を購入する意思や購入資金がなければ、売買契約が成立しない点に注意が必要です。

売却方法2.底地の持分権のみを他の共有者に売却する

共有名義の土地全体の売却は共有者全員の同意がいる反面、自分の共有持分のみの売却ならほかの共有者の同意が必要ありません。民法第206条では、「所有者は法令の制限内において自由に処分する権利がある」と定められています。

自分の共有持分にはほかの共有者の所有権が存在しないため、ほかの共有者の意思に関係なく売却や贈与、放棄などの処分を自由にできます。

(所有権の内容)

第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

e-Gov法令検索 民法第206条

そこで、底地における自分の持分権のみを、ほかの共有者へ売却できないかを検討してみてください。たとえば、「底地の30%は自分の所有権。その30%の所有権をほかの共有者へ売る」というイメージです。借地権者が底地を買うメリットが大きいのと同じく、ほかの共有者が共有持分を買い取ることにはさまざまなメリットがあります。

<ほかの共有者が共有持分を購入するメリット>

- 共有持分割合が増えれば、共有名義の土地における話し合いの影響力が大きくなる

- 自分以外の共有持分をすべて買い取れば、単独名義となって土地を自由に活用できる

- 共有者が少なくなれば、共有者同士のトラブルの発生を抑えやすくなる

ほかの共有者へ共有持分を売るときの相場は、「共有名義の土地の更地価格×共有持分割合」です。底地の共有持分の場合は、底地である分だけ相場よりも低くなります。とはいえ、底地の共有持分を売却するケースだと、比較的高額売却を期待できるでしょう。

ただし、借地権者へ売却するときと同じく、ほかの共有者に買取意思や経済的余裕がなければ、断られる可能性があります。

売却方法3.底地の持分権のみを買取業者に売却する

底地の持分権の売却先として、不動産の買取業者が挙げられます。不動産の買取業者とは、顧客から不動産を直接買取した後、買い取った不動産を活用して収益を得る業者のことです。売主・買主の売買契約締結をサポートする不動産仲介会社と異なり、仲介が一切発生しません。

底地の持分権のみを、買取業者に売却するメリットは次の通りです。

- 一般個人からの需要がない底地の持分権でも買取を期待できる

- 現金化までの期間が数日~1週間程度と、3~6か月程度かかる仲介会社よりもスピーディーに進められる

- 売却後に瑕疵が見つかっても責任を負わない「契約不適合責任免責」が適用されることが多い(※)

- そのままの状態で買い取る「現況有姿買取」に対応しているところが多い

- 仲介手数料が一切発生しない

※ 売主が故意に瑕疵を隠して買取業者へ売却した場合は除く

底地+共有持分という特殊な不動産であっても、買取業者へなら売却できるかもしれません。とはいえ、買取業者だからといって100%買い取ってくれるとは限らないので注意してください。買取業者へ共有持分を売るときの相場は、「共有名義不動産の市場価格×共有持分割合×1/2~1/3」が目安です。底地の共有持分の場合は、その相場よりも安くなると思っておきましょう。

買取業者を利用して共有名義の底地を売却する際は、「底地や共有名義を専門とする買取業者に依頼する」で紹介する専門の買取業者の利用がおすすめです。

売却方法4.借地権者と共有者全員で「同時売却」する

同時売却とは、地主・借地権者が協力して底地・借地権を売却したり、共有者全員で共有名義不動産全体を売却したりすることです。共有名義の底地の場合だと、地主・借地権者・共有者の全員が協力し、同じ不動産の権利関係を含めてすべて売りに出します。

同時売却の大きなメリットは、元が底地や共有持分だったとしても、通常の不動産を同じように売却できる点です。買主は当該不動産の権利関係をすべて得たうえで、通常の不動産のように買主単独の名義で所有できるからです。通常の不動産と同じくらいの需要となり、売却価格も相場通りになることを期待できます。

ただし、地主・借地権者・共有者全員の意思が同じでなければ同時売却は成立しません。全員の意思統一のための交渉・調整に、多大な負担がかかる可能性があります。

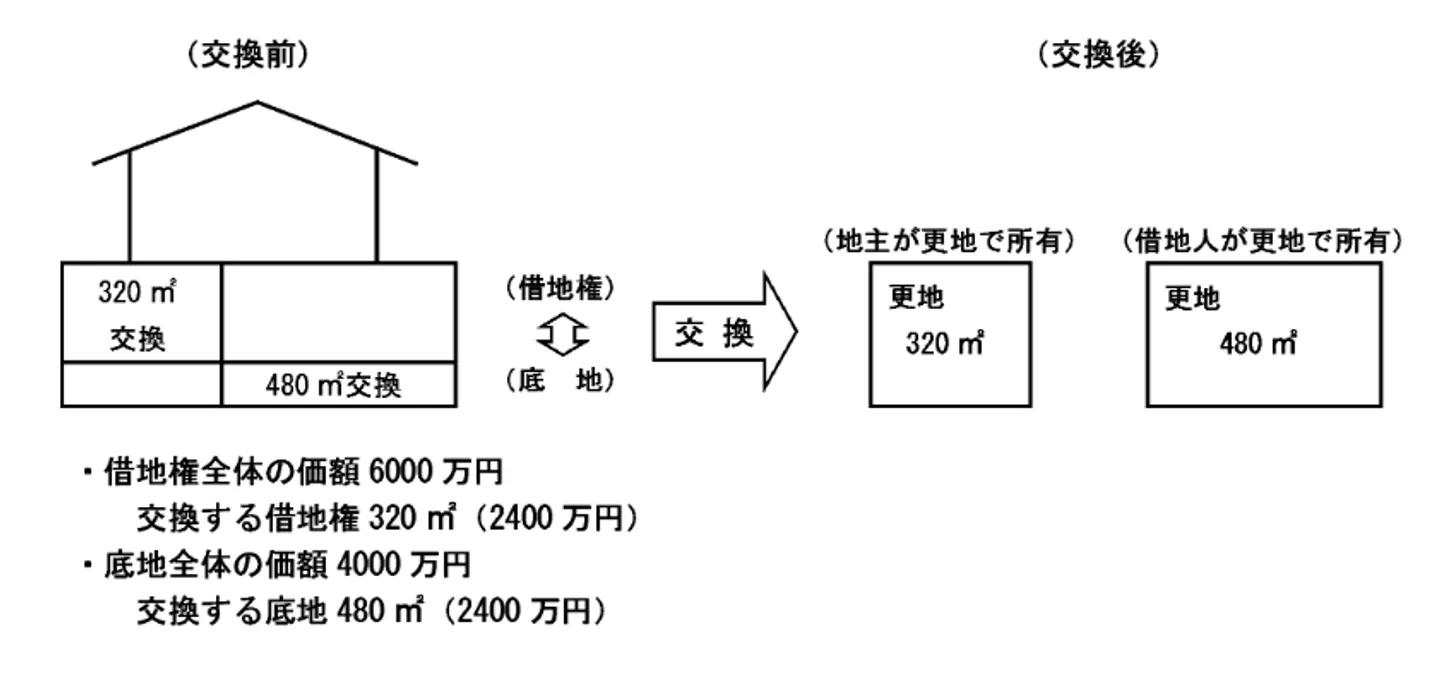

売却方法5.底地と借地権を交換してから売却する

底地と借地権の交換とは、地主が底地の一部を借地権者へ譲渡し、同時に借地権者が借地権の一部を返還した後、土地を分筆してそれぞれの完全所有権とする方法です

分筆とは、登記簿に登録されている土地を複数に分割し、それぞれの土地を登記し直して土地を分ける手続きです。

国税庁 No.3505 借地権と底地を交換したとき

上記の国税庁のイラストを元に、800㎡分の土地の例で解説します。地主が底地のうち480㎡を借地権者へ譲渡した後、借地権者は320㎡分の借地権を地主へ返します。その後、交換した分に応じて分筆をおこなえば、地主は320㎡の土地、借地権者は480㎡の土地+建物をそれぞれ単独名義での所有が可能です。

底地と借地権の交換のメリットは、底地を単独名義の土地にしてから売却できる点です。交換が成立した場合は借地契約も解除されるので、通常の土地と同じくらいの相場で売りに出せます。借地権者側も、金銭を支払うことなく完全所有権が手に入ります。

とはいえ、実際にはうまく行かないケースが多いのが実情です。実務上よく見られる、交換がうまく行かない理由は次の通りです。

- 専門知識が必要とされるうえに権利関係が複雑であるためそもそもの難易度が高い

- 土地の形状・面積や接道状態などの条件が良好でなければ実行できない

- 同意がない限りは、底地と借地権それぞれの資産価値を算出し等価での交換が求められる

- 交換後のそれぞれの土地は狭くなることが多く、交換がうまく行っても売却や活用自体が難しくなるリスクがある

- 交換に伴い登記手続きや税金の支払いが必要になる

- 交換に関する地主と借地権者の話し合いで揉める可能性がある

「交換した後でも十分に活用できる広さがある」「地主と借地権者がお互いに土地や権利の購入資金がない」といったケースなら、底地と借地権の交換を検討してもよいでしょう。ただし、共有名義の土地の場合は共有者の同意が必要です。

売れにくい共有名義の底地を早く高く売るコツ

共有名義の底地は、普通の方法で売りに出してもなかなか売れず、下手をすると現金化まで数年以上かかるリスクが想定されます。共有名義の底地を早く高く売るには、売却先の選定や買主側の立場を考慮した売り方が重要になります。

売れにくい共有名義の底地を早く高く売るコツは、以下の3つです。

- 底地や共有名義を専門とする買取業者に依頼する

- 借地権の内容を明文化しておく

- 契約変更により地代を値上げしておく

底地や共有名義を専門とする買取業者に依頼する

前述した通り、買取業者は不動産会社や一般個人から取り扱いを断られた不動産でも買取してくれる可能性があります。なかでも、底地や共有名義を専門とする買取業者を利用すれば、一般的な買取業者よりもスピーディーかつ適正価格での売却を期待できます。

底地や共有名義を専門とする買取業者へ買取を依頼するメリットは、主に次の通りです。

- 底地や共有名義についての専門知識が豊富であるため、ほかの業者だと評価が難しい不動産でも迅速かつ適切な査定を期待できる

- 底地や共有名義を理由に買取を断られることが原則として発生しない

- 法律問題に強い買取業者なら、権利が複雑化した底地・共有名義でも正しい法的手続きに則って対応してくれる

- 買取業者によっては、借地権者や共有人との争いを仲裁し解決へ導いてくれる

借地契約や法律の制限が多い共有名義の底地は、底地・共有名義の取扱実績・経験が豊富な買取業者への売却がおすすめです。

借地権の内容を明文化しておく

借地権については、買主側が実態を把握できるよう契約内容や金額などの情報を具体的にして開示します。

借地権の内容が古かったりわかりづらかったりすると、買主側は安心して底地を購入できません。借地権について最新の状況、収益性、権利関係などの事項がはっきりしていれば、買主側も購入するかどうかを迅速に判断しやすくなります。

買主側に開示しておくとよい内容の例は、次の通りです。

- 地主や借地権者の氏名や住所、連絡先など

- 底地の所在地、地番、地積、境界などの土地関連の情報

- 建物の図面、設計図、利用状況などの状況

- 借地権が普通借地権か定期借地権かどうか

- 定期借地権なら契約期間や契約満了日

- 毎月の地代や更新料・承諾料の取り扱いや支払い実績

- 借地契約における地主・借地権者それぞれの禁止事項

- 固定資産税・都市計画税やそのほか費用負担について

契約書への記載内容がわからなかったり、契約書の作成が困難な場合は弁護士へ相談するとよいでしょう。

借地契約は当事者同士の合意があれば成立するものの、書面に残さなければ後から言った言わないのトラブルが想定されます。お金や権利、契約期間などの重要な部分は、新しく契約書を作成してでも明文化しておきましょう。

契約変更により地代を値上げしておく

底地を売りに出す前に、地代を適正価格まで値上げして収益性を改善しておけば、買主側の購入意欲を高めやすくなります。底地としての需要が増えれば、売却相手が見つけやすくなったり、高値で売却しやすく成ったりなどの恩恵があります。

底地を購入する人の多くは、投資目的です。底地の収益性が高いほど、投資家や第三者による購入を期待できるでしょう

とはいえ、地代の金額は借地権者との兼ね合いや妥当性が必要であるため、慎重な判断とていねいな交渉が必須です。「固定資産税が上がった」「周辺の地代と比較して安い」など、地代の値上げの根拠を集めてから借地権者との話し合いに臨んでください。

地代の計算方法や交渉のポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。

共有名義のまま底地を売却する際の注意点

共有名義の底地は、事前に共有状態を解消しておくと売りやすくなる可能性があります。共有状態を解消するには、「自分が他の共有者の共有持分をすべて買い取る」「共有物分割請求をおこなう」などの方法が挙げられます。

しかし、共有名義のままでも底地の売却は可能です。もし共有名義のまま底地を売却する際には、以下の注意点を確認しておいてください。

- 共有者間で最低売却価格を決めておくこと

- 売却代金の分割方法を明確にしておくこと

共有状態の解消については、以下のコラム記事にて詳しく解説しています。

共有者間で最低売却価格を決めておくこと

借地権者に売却を提案し、そのまま受け入れられれば問題ありません。

しかし、借地権者から値下げの交渉をされたとき、共有者間で最低売却価格を決めていなければ、交渉に応じるのか、お互いの妥協点を見つけるのか、売却自体をやめるのか、意思決定に時間がかかります。

なぜなら、共有者のなかでも「早く売りたい」「できるだけ高く売りたい」と考えが異なる場合があるからです。

そのため、価格交渉の際にも共有者間で素早く意思決定できるように、売却する際は「売却価格は最低でも○万円、それ以下は売却しない」と最低売却価格を決めておくことをおすすめします。

売却代金の分割方法を明確にしておくこと

共有名義の底地売却では、代表者が1名が代金を受け取ったあと、共有者に分割する流れが一般的です。

このとき、持分割合に応じての分割が原則です。

ただし、分割方法を明確にしていなけいと、持分比率以上の代金を要求する共有者が現れる場合があります。

もちろん持分比率以上を渡す必要はありませんが、それでも、その共有者への対応に手間がかかります。

売却後の余計なトラブルを避けるためにも、売却前に代金の分割方法を明確にしましょう。

なお、売却にかかる費用負担も持分割合に応じるため、費用の証明として領収書は欠かさず保管しておくことが大切です。

底地を売却せずに共有名義のまま所有し続けることのリスク

底地を売却せずに共有名義のまま所有を続けると、底地関係のトラブルに加えて共有名義にまつわるトラブルも発生する可能性があります。共有名義の底地を所有するリスクは、次の通りです。

| 共有名義の土地を所有するリスク |

概要 |

| 底地の売却や借地契約の変更をするには共有者の合意が必要になる |

ほかの共有者の合意がなければ自由に売却、建て替え、リフォームなどができない |

| 相続によって共有者が増えることで権利関係がさらに複雑になる |

相続の度に共有者が増え続け、合意形成や意思統一が難しくなる |

| 固定資産税などの費用負担を巡ったトラブルが起きる |

固定資産税や管理費用の支払い滞納や地代の独占などのトラブルが発生する |

底地の売却や借地契約の変更をするには共有者の合意が必要になる

「共有者の同意がなければ自由に売却や活用ができないから」にて解説した通り、共有名義の底地は売却や借地契約の変更などに際して、共有者の同意が必要であると民法第251条や252条に定められています。

たとえば共有持分を40%を所有していたとしても、あなた一人の賛成だけでは売却や大規模なリフォームはできません。50%以上保有しても、売却・建て替え・長期賃貸借契約締結などの変更行為は共有者全員の同意が不可欠です。

所有する土地が共有名義である限り、土地の自由な活用は法的にも実務的にも難しいと言えるでしょう。

相続によって共有者が増えることで権利関係がさらに複雑になる

不動産の共有持分は、通常の不動産と同じく相続対象です。たとえば、共有持分30%を保有する人が亡くなって相続が発生した場合、相続人が3人いると共有持分30%を3人で分け合うことになります。

つまり、共有名義の土地において相続が発生するほど、共有者が数人、数十人と増え続けるリスクがあります。共有者が増えるほど、共有者同士の合意形成や管理方針の統一などが難しくなる可能性が高くなるでしょう。とくに、多数の共有者と連絡が取れない状態になると、土地の処分自体が非常に困難となります。

連絡が取れない共有者が出た場合は、改正民法にて設立された「所在等不明共有者持分譲渡制度」「所在等不明共有者持分取得制度」や、「不在者財産管理人選任」などで対応が可能です。共有者の認知症対策としては、「成年後見制度」や「家族信託」などが挙げられます。

固定資産税などの費用負担を巡ったトラブルが起きる

共有名義の不動産で発生する固定資産税や管理費用は、共有者の共有持分割合に応じて分散するのが原則です。しかし、一切の支払いを拒否する共有者が出てくる恐れがあります。

たとえば、ほかの共有者が税金を滞納したとしても、納税の義務が免除になるわけではありません。共有名義不動産の税金の支払いは一旦代表者がまとめて支払うのが原則であるため、滞納分は代表者やほかの共有者が負担することになります。そのため、滞納者とほかの共有者との間で、トラブルの発生が懸念されます。

また、支払いだけではなく収入面でもトラブルになるかもしれません。底地の代表者が、地代をほかの共有者へ分配せず独占する問題も実際に発生しています。

支払いの滞納や家賃の独占などの問題が発生したときは、当該共有者への不当利得返還請求などで解決を求めていきましょう。

まとめ

共有名義の底地であっても、状況に応じて選択できる売却方法はいくつか存在します。

- 共有者全員の同意を得て、借地権者へ底地をすべて売却する

- 底地の共有持分を、ほかの共有者へ売却する

- 底地の共有持分を、買取業者へ売却する

- 借地権者と共有者全員の同意を得て、底地と借地権の同時売却をおこなう

- 底地と借地権を交換してから売却する

ただし、借地権が設定されていることや、共有者が複数いることから、通常の土地と同じ感覚で売却を進めるのは難しいのが実情です。とくに借地権付きの底地は、更地のように自由に利用できないため資産価値が低く評価されやすく、一般市場では買い手が限られます。

一方で、借地権者や他の共有者といった「権利関係の当事者」にとっては取得メリットが大きく、条件次第では比較的有利な価格での売却が期待できるケースもあります。

また、共有名義である以上、売却後のトラブルリスクにも注意が必要です。自分の共有持分のみを第三者へ売却すると、見知らぬ人物が新たな共有者として加わり、将来的に管理や意思決定を巡る対立が生じる可能性があります。価格だけに目を向けるのではなく、「売却後にどのような権利関係が残るのか」「自分自身はその不動産から本当に離れられるのか」といった点まで含めて判断することが重要です。

こうした事情を踏まえると、まずは共有者や借地権者との話し合いを通じて、合意による解決を目指すことが基本となります。しかし、話し合いが難しい場合や、権利関係が複雑で判断に迷う場合には、共有持分や底地を専門とする買取業者、あるいは弁護士・司法書士といった専門家に相談し、法的・実務的に現実的な選択肢を整理することが有効です。

共有名義の底地は「売れない不動産」と思われがちですが、正しい知識と適切な進め方を選べば、解決の道は十分にあります。現状を放置したまま時間が経つほど、共有者の増加やトラブルの深刻化につながるおそれもあるため、早い段階で状況を整理し、自分にとって納得のいく出口を検討することが大切です。