共有不動産のアパートを売却する2つの方法

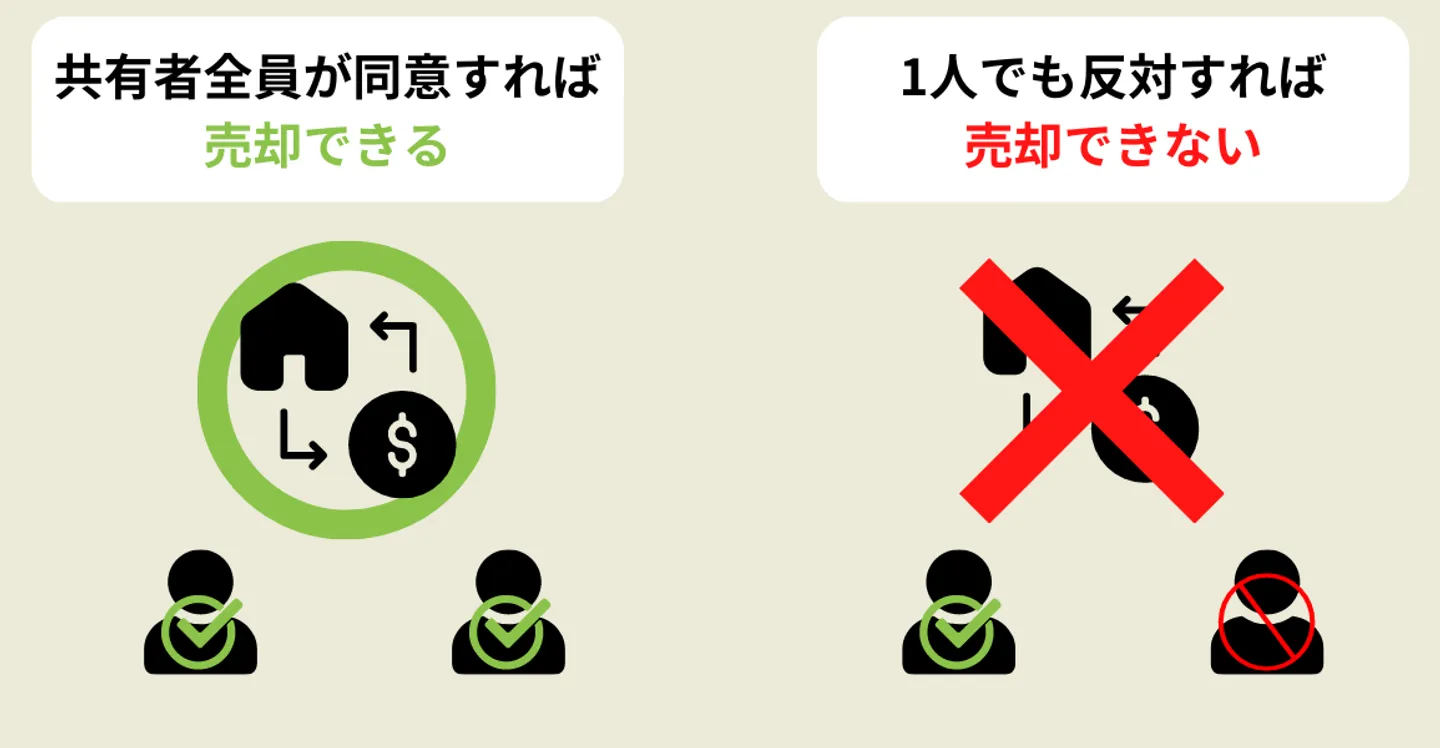

共有不動産のアパートを売却する場合、共有者全員の同意がなければアパート全体を売却することはできません(民法第251条)。

そのため、アパート全体を売却する方法は以下の2つです。

| 共有不動産のアパートを売却する方法 |

向いているケース |

| 共有者全員の同意の上でアパート全体を売却する |

・共有者同士で売却の同意が取れる場合

・少しでも高く売りたい場合

|

| 他の共有者の持分を買い取ってからアパート全体を売却する |

・自分に資力があり、共有状態を解消したい場合

・売却をスムーズに進めたい場合

|

ここで紹介した2つの方法はいずれも「アパート全体を売却する」ケースです。一方、共有者全員の合意が難しい場合や、他の共有者の持分を買い取る資力がない場合は、自分の持分のみを第三者に売却する方法もあります。

アパートの持分のみを売却する場合は、他の共有者の同意が不要で、第三者相手なら共有者に知られずに売却を進められるケースもあります。

詳しくは「共有持分のみの売却なら他の共有者の同意不要!」をご覧ください。

共有者全員の同意の上でアパート全体を売却する

共有不動産のアパートは、民法第251条で「共有物の処分および変更(軽微な変更を除く)には共有者全員の同意が必要」と定められています。したがって、共有者のうち1人でも反対すれば、アパート全体の売却は進められません。

共有者の人数が増えるほど利害関係が複雑になり、意見の対立も起こりやすくなります。

もし合意が得られない場合は、家庭裁判所に「共有物分割請求」を申し立てることも可能です。アパートのように物理的に分割できない不動産は、裁判では売却して代金を分ける「換価分割」とされることが多く、原則として競売によって売却されます。競売は市場価格より安くなる傾向があるため、まずは共有者間での話し合いや専門家を介した調整を優先するのが現実的です。

詳しい合意の進め方については、「共有者全員の同意を得る」をご覧ください。

共有者全員の共有持分を買い取った後にアパート全体を売却する

他の共有者の持分を買い取れるだけの資力がある場合、共有者全員の持分を買い取って単独名義にする方法があります。単独名義にすれば、他の共有者の同意を得ずにアパート全体を自由に売却することが可能です。

この方法は、資金に余裕があり「自分の判断でスムーズに売却したい」という方に向いています。一方で、他の共有者が売却に応じず交渉が長期化したり、買い取り資金を自己で確保する必要があったりと、時間的・金銭的な負担が大きくなる点に注意が必要です。

買い取り価格の目安は「アパート全体の価格 × 持分割合」ですが、交渉状況や関係性によって上下します。相場とかけ離れた金額で取引すると、税務上「みなし贈与」と判断されるおそれもあるため、価格設定は不動産会社や税理士に相談しながら慎重に行いましょう。

まずは不動産会社に査定を依頼し、現実的な相場と資金計画を確認してから進めることが大切です。

共有不動産のアパートを全員で売却するときの流れ

共有不動産のアパートを全員で売却するときは、手続きや関係者が多くなるため、流れを把握しておくことが大切です。あらかじめ全体の手順を理解しておけば、必要な準備やスケジュールを見通しながらスムーズに進められます。

一般的な流れは次のとおりです。

- 共有者全員の同意を得る

- アパートの情報がわかる書類を集める

- 不動産会社に売却査定を依頼する

- 不動産会社に売却の仲介を依頼する(仲介の場合)

- 内覧希望・質問に対応する(仲介の場合)

- 共有者全員で立ち会って売買契約を結ぶ

- 共有者全員で立ち会って残金決済・登記手続きをする

- 共有者間で売却代金と費用を分配する

それぞれの手順を詳しく解説します。

共有者全員の同意を得る

共有不動産のアパートを全員で売却する場合は、共有者全員の同意を得ることが必要です。夫婦や親族など複数人で所有している場合「売りたい人」と「売りたくない人」で意見が分かれることも多くあります。共有者のうち1人でも反対する人がいれば、アパート全体の売却を進めることはできません。

他の共有者の理解を得るためには、売却を検討する理由や今後の資金計画を丁寧に説明することが大切です。たとえば、老朽化や空室リスク、修繕費の増加など、具体的な背景を共有すると納得してもらいやすくなります。

共有者が多く連絡を取りづらかったり、意見が対立していたりする場合は、不動産会社や司法書士などの第三者に相談し、話し合いの場を設けてもらうのも有効です。第三者が間に入れば、感情的な衝突を避けながら冷静に議論を進めやすくなります。

また、全員の同意を得られたら、必ず書面に残しておきましょう。口頭の合意だけでは、後日「言った・言わない」といったトラブルになるおそれがあります。

同意書を作成しておけば、買主にも安心して取引してもらえます。

アパートの情報がわかる書類を集める

次に、アパートの状況や権利関係がわかる書類を集めます。

主な必要書類は以下のとおりです。

- 登記簿謄本(全部事項証明書)

- 固定資産税通知書・納税評価証明書

- 土地測量図・建物図面

- 権利証または登記識別情報

- 入居者一覧・賃貸借契約書

- 家賃明細・管理委託契約書

- アパート取得時の売買契約書

- 管理規約(区分登記されている場合)

- 耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書(ある場合)

これらの資料は査定時に重要な判断材料となります。できるだけ正確な査定額を出してもらうためにも、最新の情報を準備しましょう。

共有不動産の場合は、共有者ごとの持分割合や名義人情報も登記簿で確認しておくと安心です。

不動産会社によって求める資料が異なるため、査定を依頼する前に「どの書類が必要か」を確認しておきましょう。

不動産会社に売却査定を依頼する

必要書類を準備したら、不動産会社に売却査定を依頼します。

査定結果の妥当性を判断するためには、周辺エリアのアパート売却事例を調べておくとよいでしょう。相場より極端に安かったり高かったりする場合は、理由を必ず確認し、納得できない場合は依頼先の再検討をおすすめします。

なお、共有名義のアパートを売却する際は、共有名義や持分不動産の取扱実績がある会社を選ぶことが大切です。登記名義人が複数いるため、査定段階から共有者全員の同意や名義の確認を求められるケースがあるからです。

共有名義の取り扱いに不慣れな一般的な仲介会社では、査定を断られるケースもあるでしょう。

とはいえ、共有不動産を専門に扱う不動産会社を自分で探すのは容易ではありません。このような場合は、共有不動産に対応した不動産会社をまとめて紹介してもらえる「イエコン一括査定」を活用すると便利です。

イエコン一括査定なら、共有不動産の取扱に慣れた複数の専門業者へ、1度に査定を依頼できます。まずは複数の査定結果を比較し、信頼できる会社を見極めることから始めましょう。

>>累計100億円超の買取実績!共有持分の価格を無料一括査定します

不動産会社に売却の仲介を依頼する(仲介の場合)

査定結果を中心に、担当者の対応や信頼性なども踏まえて、売却の仲介を依頼する不動産会社を決めましょう。不動産会社を選んだら、次のステップとして媒介契約を結びます。

媒介契約には次の3種類があり、それぞれ依頼できる範囲やサポート体制が異なります。

| 媒介契約の種類 |

特徴 |

依頼できる会社数 |

| 専属専任媒介 |

・1社のみに依頼。

・報告義務がありサポートが最も手厚い。 |

1社のみ |

| 専任媒介 |

・1社のみに依頼。

・専属専任より自由度が高い。 |

1社のみ |

| 一般媒介 |

・複数社に同時依頼が可能。

・幅広く買主にアプローチできる。 |

複数社 |

どの契約を選ぶかは、次のような条件を目安に判断しましょう。

- アパートの立地・規模・収益性

- 不動産会社に求める連絡の頻度や販売体制

- 売却完了までにかけられる期間

共有不動産のアパートを売却する場合は、販売力だけでなく、共有者間の調整や手続きに慣れた担当者を選ぶことも大切です。権利関係が複雑な物件では、共有者間の意見調整や契約手続きに慣れた担当者ほど、売却をスムーズに進められます。

内覧希望・質問に対応する(仲介の場合)

購入を検討している人から内覧希望や質問があれば、基本的には売主が対応するケースが多いです。

不動産会社の担当者にも任せられますが、高額で売却したいのであれば、できる限り共有者の誰かが対応したほうがよいでしょう。担当者よりもアパートの所有者から話を聞いたほうが、物件の特徴や管理状況を直接説明できるため、買主側の理解も深まり、好印象を与えやすくなります。

また、共有不動産の場合、購入希望者は「共有者の反対で売れないのでは」と不安を感じるケースがあります。その不安を解消するために「共有者全員が売却に同意している」ことを伝えると安心してもらえるでしょう。可能であれば、同意書などの書面を用意しておくとより信頼性が高まります。

共有者全員で立ち会って売買契約を結ぶ

購入希望者から買付証明書を受け取り、価格や引渡条件、期日に問題がなければ契約内容をすり合わせ、売買契約の準備に進みます。

売買契約を結ぶときには、原則として共有者全員の立ち会いが必要です。

ただし、遠方に住んでいるなどの事情で立ち会いが難しい場合は、委任状を作成して代表者などに代理を依頼することも可能です。委任の詳細や注意点については「売買契約締結時に誰が参加するのか決めておく」で解説します。

なお、売買契約の締結時には、仲介手数料の半額を支払うのが一般的です。仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法で「売買価格の3%+ 6万円+消費税」と定められています。

残りの半額は引渡し(決済)時に支払うのが通例ですが、不動産会社によっては全額を契約時に請求される場合もあります。トラブルを防ぐためにも、金額や支払い時期が契約書に明記されているかを確認しておきましょう。

共有者全員で立ち会って残金決済・登記手続きをする

アパートの売買では、売買契約のあとに残金決済と登記手続きが行われます。

買主が融資を受ける場合、売買契約日には手付金のみが支払われ、残りの金額は融資実行後に支払われます。そのため、実際の残金決済までは2週間程度かかるのが一般的です。

残金決済は、買主が融資を受ける金融機関や不動産会社の事務所などで行われることが多いです。残金決済日には、残金の支払いと同時に登記書類の確認や鍵の引渡しが行われます。

このとき司法書士が立ち会い、所有権移転登記の申請などの手続きを代行するのが通常です。司法書士への報酬や登記費用(数万円程度)の負担者は、契約内容によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

なお、登記手続きがあるため、売買契約と同様に共有者全員の立ち会いが原則です。ただし、都合がつかない共有者がいる場合は、委任状を作成して司法書士に登記申請を代理してもらうことも可能です。

共有者間で売却代金と費用を分配する

売買契約の手続きが完了したら、最後に売却代金と費用を共有者間で分配します。分配は原則として、持分割合に応じて行います。売却代金は、代表者が1度受領し、持分割合に応じて振り分けるケースが一般的です。

ただし「代表者が適切に分配してくれないのでは」と不安な場合は、次のような方法も検討しましょう。

- 買主に、共有者ごとに指定口座へ直接振り込んでもらう

- 司法書士など信頼できる専門家に売却代金の受領・分配を委任する

これらの方法を取っておけば、代金の分配トラブルを未然に防ぐことができます。

なお、譲渡所得税や登記費用などの諸費用も、原則として各共有者の持分割合に応じて負担します。

すべての清算が完了すれば、共有不動産のアパート売却は無事に完了です。

共有不動産のアパートを売却する前に共有者間で確認しておくべきこと

不動産の売却では大きなお金が動くため、事前の取り決めが大切です。とくに共有名義のアパートは、権利者が複数いる分、金銭トラブルや意見の食い違いが生じやすい不動産です。

弊社にも「修繕費を誰が負担するのか」「売却代金をどのように分けるのか」といったご相談が数多く寄せられています。こうしたトラブルは、売却前の段階でルールを決めておくだけで防ぐことができます。

また、購入希望者との価格交渉や契約条件の調整も、共有者全員の同意が必要になるため、時間を要するケースも少なくありません。

スムーズに売買契約まで進めるためにも、以下の3点は売却活動を始める前に必ず確認しておきましょう。

- 売却時に発生する費用の負担額を決めておく

- アパートの売却金の配分を明確化しておく

- 売買契約締結時に誰が参加するのか決めておく

それぞれのポイントを詳しく解説します。

売却時に発生する費用の負担額を決めておく

アパートを売却する際には、次のような費用が発生します。

- 不動産売買契約書に貼る印紙代

- 抵当権抹消登記や登記名義人住所変更登記などの登記費用

- 不動産会社への仲介手数料

- 測量費・境界確定費用

- インスペクション(建物状況調査)費用

- 住民票や印鑑証明書などの発行手数料

共有不動産のアパートでは、費用負担の割合は持分割合に応じて按分するのが原則です。

例えば、A・B・Cの持分割合がそれぞれ1/6、1/3、1/2であれば、費用負担も同じ比率になります。

費用の合計が180万円の場合、負担額は30万円・60万円・90万円です。

また、売却益が出た場合には、譲渡所得税が課税される可能性があります。金額や控除の適用可否は、ケースによって異なるため、税理士に相談しておくとよいでしょう。

現場では、費用をその都度精算するとトラブルになりやすいため、代表者が一時的に立て替え、売却代金から清算するケースが多く見られます。この際、立て替え明細を共有者間で書面化しておくと、後の精算トラブルを防げます。

アパートの売却金の配分を明確化しておく

売却金の配分は、費用と同様に持分割合にしたがうのが原則です。必要経費を売却代金から差し引いたうえで、持分割合に応じて分配します。

その際、必要経費を代表者が立て替えていた場合は、先に立替分を精算してから配分するのが一般的です。

売却金の配分を「誰がどのくらい受け取るのか」曖昧にしたまま進めると、売却後に一部の共有者が持分以上の取り分を主張するトラブルにつながるおそれがあります。たとえば「自分が修繕費を負担したから取り分を増やしてほしい」といった主張が生じるケースもあるでしょう。

こうした場合、話し合いが長期化して代金の分配が滞り、最終的に買主への引渡しや税申告が遅れることもあります。

そのため、売却金の配分は持分割合に基づくことをあらかじめ明確化し、共有者間で書面に残しておくことが大切です。

また、持分割合を超えて受け取ると、税務上「贈与」と判断されるおそれもあります。税金の扱いや課税対象になるかどうかはケースによって異なるため、税理士に確認しておきましょう。

売買契約締結時に誰が参加するのか決めておく

共有不動産全体の売却では、売買契約締結時と残金決済・アパートの引渡し時には、いずれも共有者全員の参加が原則です。そのため、代表者を決めない場合、共有者全員の予定を2回合わせなければなりません。

ただし、遠方に住んでいたり、仕事や家事が忙しかったりして、立ち会いが難しい共有者もいるでしょう。そのような場合は、委任状を作成して代表者に代理を依頼することができます。

委任状には次のような内容を明記し、実印を押印したうえで印鑑証明書を添付するのが一般的です。

- 売買契約の締結に関する権限

- 契約書への署名・押印

- 売買代金や手付金の受領(必要に応じて)

あらかじめ全員で参加するのか、代表者1名に任せるのかを決めておけば、買主が決まってからの契約・決済スケジュールをスムーズに進められるでしょう。

なお、売買契約締結時と残金決済・引渡し時の委任状は別のものとなるため、それぞれの手続きごとに作成が必要です。

共有不動産のアパート全体の売却相場を調べる方法

共有名義のアパートであっても、建物全体を売却する場合は、単独名義のアパートと同じ基準で評価されます。実際の査定では、所有形態よりも物件の収益性や立地条件が重視されるため、共有でも特別な計算方法が用いられるわけではありません。

買主にとって重要なのは所有形態ではなく、どの程度の収益を見込めるか(利回り・稼働率・維持コスト)という点です。そのため、共有名義という理由だけで相場が大きく下がることはほとんどないでしょう。

アパートの価格は、立地条件・入居率・家賃水準・建物の状態などをもとに算出されます。その際は、収益性を重視する「収益還元法」で評価されるのが一般的です。

収益還元法とは、アパートが将来生み出す賃料収入などの利益をもとに、物件の現在価値(=売却価格の目安)を求める手法です。この手法には、以下の2種類があります。

| 手法 |

概要 |

特徴・適用場面 |

| 直接還元法 |

1年間の純収益(賃料収入-運営コスト)を還元利回りで割って価格を求める。

【計算式】価格 = 純収益 ÷ 還元利回り |

収益物件の査定で最も一般的。

計算がシンプルで、短期的な相場把握や投資判断に向く。 |

| DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法) |

将来数年間の収益と売却時の予想価格を現在価値に割り戻して算出する。

【計算式】価格 = 将来キャッシュフローの現在価値の合計 |

より精密な投資分析向け。

不動産鑑定士や金融機関などが詳細査定を行う際に用いられる。 |

不動産鑑定では、建築費を基準に算出する「原価法」や、近隣の取引事例をもとに価格を求める「取引事例比較法」なども併用されます。なかでも、収益性の高いアパートでは、将来的な収益力を反映できる収益還元法が最も重視される傾向にあります。これらの評価手法の仕組みを理解しておくと、査定内容の根拠や業者の提示価格を正確に判断することが可能です。

一方で、実際の計算には専門的な要素も多いため、まずは公開データや市場情報を活用して概算の相場を把握することが重要です。

以下では、初心者でも実践しやすいアパート相場の調べ方を紹介します。

売り出し中のアパート情報を見る

共有名義のアパート全体の売却相場を把握するには、まず不動産ポータルサイトで同条件のアパートがいくらで売り出されているかを確認しましょう。「収益物件」「一棟アパート」などのカテゴリで、地域・築年数・構造・間取り・利回りを指定して検索すれば、類似条件の物件がどの価格帯で販売されているかを簡単に把握できます。

ただし、掲載されている価格は売主側の希望価格(売り出し価格)であり、実際の成約価格とは異なる場合があります。そのため、複数の物件を比較して価格帯の幅を把握することが大切です。

また、表示されている「利回り」は表面利回りであることが多く、実際の維持管理費・修繕積立・固定資産税などのコストを考慮した実質利回りとは異なります。より正確な判断をするには、これらの費用も考慮して収益性を評価するとよいでしょう。

公開情報から把握できるのはあくまで目安ですが、市場の温度感やエリアごとの相場レンジを知るには十分な手がかりとなります。より実際の成約価格に近い水準を知りたい場合は、次で紹介する「不動産情報ライブラリ」もあわせて活用するとよいでしょう。

不動産情報ライブラリを利用する方法

より客観的なデータを得たい場合は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」を活用しましょう。不動産情報ライブラリでは、過去5年間に実際に取引された不動産の成約価格(取引総額)が公表されています。

確認できる主な情報は以下のとおりです。

- 所在地や最寄り駅(名称・距離)

- 建物面積や土地面積、間取り

- 用途・構造・建築年

- 取引総額・取引時期・契約形態

- 改装の有無や今後の利用目的

- 都市計画・建ぺい率・容積率

アパートを調べる場合は、物件種別で「中古マンション等」を選び、構造を木造・軽量鉄骨造などに絞り込みましょう。そのうえで、同エリア・同構造の取引価格を比較すると、より実態に近い相場を把握できます。

ただし、検索条件を絞りすぎるとデータ件数が少なくなるため、期間を広げたり近隣エリアも含めたりするなど、柔軟に調整するのがポイントです。

なお、市場動向や金利、開発計画などによって成約相場は変動します。不動産ポータルサイトの売出価格と、不動産情報ライブラリの成約価格をあわせて確認すると、より現実的な価格帯を把握できます。

共有不動産のアパートを売却したときの税金と確定申告

不動産を売却して利益(譲渡益)が出た場合には、譲渡所得税や住民税、復興特別所得税が課税されます。

この税率は不動産の所有期間によって異なります。<売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうかが判断基準となり、長く所有していたほうが税率が低くなるのが一般的です。

なお、共有不動産の場合は、共有者それぞれの持分ごとに課税されるため、自分の持分に応じて譲渡所得を計算し、個別に確定申告を行う必要があります。

ここでは、共有不動産を売却した際に発生する税金の仕組みと、確定申告のポイントを解説します。

共有不動産売却時の税金は所有年数で変化する

共有不動産を売却した際にかかる税金(譲渡所得税)は、不動産の所有期間によって税率が異なります。判定基準は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうかです。

税区分は「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の2種類に分かれます。

| 区分 |

所有期間 |

所得税・復興特別所得税 |

住民税 |

合計税率 |

| 短期譲渡所得 |

5年以下 |

30.63%(譲渡所得税30%+復興特別所得税0.63%) |

9% |

約39.63% |

| 長期譲渡所得 |

5年超 |

15.315%(譲渡所得税15%+復興特別所得税0.315%) |

5% |

約20.315% |

【所有期間の判定例】

たとえば、2020年7月1日にアパートを取得し、2025年6月30日に売却した場合は「譲渡した年(2025年)の1月1日時点で所有期間が4年6ヵ月」となるため「短期譲渡所得」として課税されます。

一方、2026年1月1日以降に売却すれば5年を超えるため「長期譲渡所得」となります。

【税額の目安(譲渡益2,000万円の場合)】

・短期譲渡所得:2,000万円 × 39.63% = 約792万円

・長期譲渡所得:2,000万円 × 20.315% = 約406万円

・所有期間によって約386万円の差が生じます。

このように、所有期間が5年を超えるかどうかで税負担が大きく変わるため、「長期譲渡所得」となるタイミングで売却するのが、節税のポイントです。

共有不動産に関する確定申告は個別で行う必要がある

共有者全員で共有不動産を売却した後の確定申告は、各共有者がそれぞれ個別におこなうのが原則です。

共有不動産を売却した場合、代表者がまとめて申告するのではなく、各自が自分の持分に応じて「取得した代金」や「負担した費用」を計算し、譲渡所得を算出しなければなりません。

譲渡所得は「売却価格から(取得費+譲渡費用)を差し引いた金額」で求めます。取得費には購入時の価格や登記費用、リフォーム費用などが含まれ、譲渡費用には仲介手数料や印紙税などが該当します。

なお、取得費や譲渡費用も持分割合に応じて按分して計上するのが基本です。

確定申告の時期は、不動産を売却した年の翌年2月16日〜3月15日です。期限を過ぎると延滞税や無申告加算税が課されるおそれがあるため、余裕をもって準備しておきましょう。

書類作成や計算方法に不安がある場合は、税理士へ相談しながら進めると安心です。

できるだけ早く共有不動産のアパートを売却するコツ

共有不動産のアパートは、共有者間の意見調整や権利関係が複雑なため、売却までに時間を要するケースが少なくありません。そのため、スムーズに売却を進めるには、事前の準備と段階的な対応が重要です。

できるだけ早く売却を実現するためには、以下の4つのポイントを押さえておきましょう。

- 売却に関する問題は早めに解決する

- 入居率が高い状態にして売却する

- アパートの劣化・故障部分は修繕して売却する

- 共有不動産の買取実績が豊富な不動産会社に依頼する

以下では、これらのポイントを具体的に解説します。

売却に関する問題は早めに解決する

共有不動産をできるだけ早く売却するためには、共有者間のトラブルや権利関係の問題を早期に解消しておくことが重要です。理論上はトラブルを抱えたままでも売却は可能ですが、実際の取引現場では、権利関係が複雑な物件ほど買主が見つかりにくいのが実情です。

実際に私たちのもとにも「共有者同士の意見がまとまらず、1年以上アパートの売却が進まなかった」というご相談が少なくありません。

次のようなケースでは、売却手続きが滞るおそれがあります。

- 共有者の一部が売却に反対している

- 相続登記が未了で、正式な共有者が確定していない

- 賃貸収入を特定の共有者が独占している

- 修繕費や管理費の負担割合を巡って対立している

このような問題を放置したままでは、買主との契約や価格交渉が進まず、アパートの売却が長期化する傾向にあります。

そのため、共有関係に詳しい不動産会社や弁護士に相談し、早い段階で状況を整理しておくことが、売却をスムーズに進めるうえでの重要なポイントといえるでしょう。

入居率が高い状態にして売却する

共有不動産のアパートをできるだけ早く、かつ高く売却するためには、入居率をできるだけ高い状態に保っておくことが重要です。

賃貸物件の売却価格は、入居状況によって大きく左右されます。投資用アパートの査定では、年間家賃収入(=利回り)が重視されるため、空室が多いほど評価額が下がる傾向にあります。

たとえば、1室あたり月8万円の部屋が2戸空いている場合、年間で約200万円の収益減となります。こうした収益の低下はそのまま物件価格のマイナス要因となり、場合によっては買主の融資審査にも影響しかねません。

一方で、入居率の高いアパートは、取得後すぐに家賃収入を得られる「即収益物件」として評価されやすく、金融機関からの融資評価も高くなる傾向です。実務上も、入居率90%を超えるアパートは安定した収益が見込める物件として市場評価が高く、成約までの期間も短くなる傾向にあります。

そのため、売却前に空室をできる限り埋めておくことが、結果的に高値・早期売却を実現するポイントといえるでしょう。

アパートの劣化・故障部分は修繕して売却する

アパートの設備などは、借主の故意・過失による破損を除き、原則としてオーナーが修繕費を負担します。これは民法上の「賃貸人の修繕義務(民法606条)」に基づく考え方です。

そのため、経年劣化や故障を放置すると、購入後に買主が修繕費を負担することになり、交渉面で不利に働く可能性があります。

修繕が完了するまで新たに入居者を募集することも難しく、その間は賃料収入が得られません。利回りを重視する投資家にとって、空室期間や修繕コストは購入判断に大きく影響し、値引き交渉の要因となることが少なくありません。

売却前に劣化・故障部分を修繕しておけば、買主が見つかりやすくなるうえ、契約不適合責任のリスク軽減にもつながります。契約不適合責任とは、売却後に物件の欠陥や不具合が見つかった場合に、売主が責任を負うことをいいます。外壁・屋根・配管などの構造部分や、給湯器・エアコンといった主要設備は優先的に確認・修繕しておくとよいでしょう。

修繕には一定のコストがかかりますが、結果的に売却価格の上昇や成約スピードの向上につながるケースも多く見られます。

共有不動産の買取実績が豊富な不動産会社に依頼する

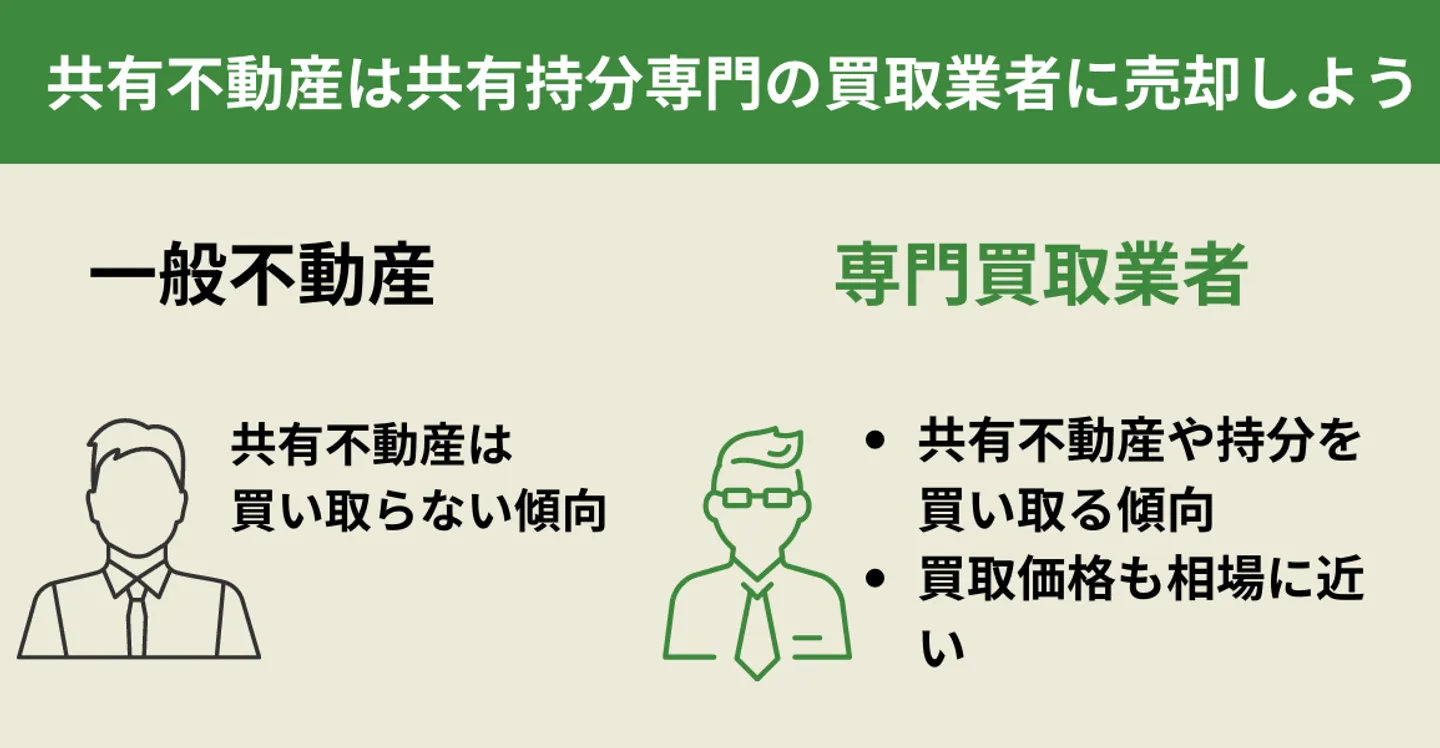

共有不動産のアパートを共有者全員で売却する場合、共有者ごとの意見調整や契約関係の整理に時間がかかるため、一般の仲介市場では買主探しが長期化する傾向にあります。このような場合は、共有不動産の取引に精通した買取業者に依頼すると、契約までの期間を短縮できる可能性があります。

共有不動産専門の買取業者であれば、権利関係や入居状況の確認、共有者間の調整にも慣れており、手続きの停滞を防ぎやすいのが特徴です。「できるだけ早く現金化したい」「共有者全員の負担を減らしたい」といったケースでは、有効な選択肢といえるでしょう。

一方で、共有不動産の取り扱い実績が少ない一般業者に依頼すると、取り扱いを断られたり、過度に安い金額を提示されたりするおそれがあります。実績豊富な専門業者に依頼すれば、早期売却だけでなく、価格面でも納得のいく取引を期待できます。

「共有持分専門の買取業者」のなかでも弁護士と連携したところがおすすめ

共有持分専門の買取業者は、共有不動産の処理や再販に関するノウハウを持ち、最短数日での現金化も可能です。とくに、弁護士と連携している買取業者であれば、権利調整や法的トラブルにも一括対応できるため、より安心して取引を進められます。

こうした専門業者を効率よく探すには、「イエコン一括査定」の活用がおすすめです。

イエコン一括査定なら、共有不動産に強い不動産会社へ一括で査定を依頼できます。全国1,500以上の法律事務所と連携しているため、共有者との交渉や登記・境界トラブルにもスムーズに対応可能です。

法律面のサポートも受けながら、安全かつスピーディーに共有不動産のアパートを売却したい方は、「イエコン一括査定」を活用してみてください。

>>累計100億円超の買取実績!共有持分の価格を無料一括査定します

共有持分のみの売却なら他の共有者の同意不要!

共有不動産のアパートを所有している場合でも、自分の共有持分だけなら、他の共有者の同意を得ずに売却できます。これは民法第249条で「各共有者は、その持分を自由に処分できる」と定められているためです。

ただし、法律上は自由に売却できるものの、実際の取引では買い手が限られるのが現状です。

ここからは、共有持分を売却する際の現実的な売却先や相場の目安について詳しく解説します。

アパートの共有持分の現実的な売却先

共有不動産は、建て替えや売却などの重要な決定に共有者全員の同意が必要です(民法第251条)。そのため、単独での活用が難しく、需要が限られます。

アパートの共有持分の現実的な売却先は、主に次の2つです。

| 売却先 |

メリット |

注意点 |

| 他の共有者 |

状況を把握しており交渉がスムーズ |

資金や価格の折り合いがつかない場合は成立しにくい |

| 第三者(買取業者など) |

現金化までが早く、トラブル物件でも売却可 |

相場より低い価格になりやすい |

自身の状況や目的に応じて、どちらの方法が適しているかを判断することが大切です。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

他の共有者

最もスムーズな方法は、他の共有者に自分の持分を買い取ってもらうことです。もともと物件の状況や管理方法を把握しているため、条件交渉がしやすく、第三者への売却よりも短期間でまとまりやすい傾向があります。

とくに、相続によって共有状態になったアパートでは、他の相続人が買い取ることで共有関係を解消でき、今後の管理や修繕費をめぐるトラブルを防ぐ効果もあるでしょう。

ただし、他の共有者に資金的な余裕がない場合や、希望価格に差があるケースでは取引が成立しないこともあります。また、売却によって持分割合が変わると管理費や修繕費の負担も変動します。事前に合意書や覚書を作成しておくと将来的なトラブル防止になるでしょう。

買取業者などの第三者

他の共有者への売却が難しい場合は、共有持分の買取を専門とする不動産業者への売却が現実的な選択肢です。専門業者であれば、複雑な権利関係の整理や共有者との交渉も代行でき、短期間で現金化できるケースが多く見られます。

一方で、共有持分は市場での流通性が低いため、一般的な相場より買取価格が下がる傾向にあります。それでも、トラブルを抱えた状態でも取引ができること、仲介手数料が不要なことなどから、スピード重視の売却を希望する場合には有効な方法といえるでしょう。

また、買取業者への売却では、一般的に契約不適合責任を負う必要がない点もメリットです。売却後に物件の不具合が見つかっても、原則として売主が責任を問われることはありません。

登記手続きは、通常は司法書士が立ち会いのもとで行われ、売却代金の受け取りと同時に所有権移転が完了します。

なお、条件に合う買取業者を効率よく探すには「イエコン一括査定」の活用がおすすめです。

イエコン一括査定なら、共有不動産のアパートや持分の買取に強い複数の不動産会社へ一括で査定を依頼できます。専任スタッフが買取業者とのやり取りを代行するため、しつこい営業電話の心配もありません。さらに、お問い合わせ総数は3万件を突破しており、多くの方が安心して利用しています。

共有持分の売却を検討している方は、まずはイエコン一括査定で専門業者に相談してみましょう。

>>累計100億円超の買取実績!共有持分の価格を無料一括査定します

アパートの共有持分の売却相場

共有持分の売却価格は、基本的に「アパート全体の時価」に「自分の持分割合」を掛け合わせた金額を基準に計算します。

実際の取引では共有者に売却する場合と、第三者(買取業者など)に売却する場合で以下のように価格水準が異なります。

| 売却先 |

計算式の目安 |

価格水準の特徴 |

| 共有者に売却する場合 |

アパート全体の相場 × 持分割合 |

実勢価格に近い水準での取引が期待できる |

| 第三者(買取業者など)に売却する場合 |

アパート全体の相場 × 持分割合 × 1/3〜1/2 |

共有状態のリスクを考慮し、割安で取引される |

第三者への売却価格が低くなりがちなのは、買取業者が購入後に他の共有者との交渉や持分の買い取り、共有物分割訴訟などのリスクを負うためです。こうした手間と不確実性が、買取価格に反映されるのです。

また、再販までの期間中は賃貸収益が得られない場合もあるため、その分を見越して仕入れ価格を抑える傾向があります。そのため、第三者への売却価格はあくまで「共有状態のリスクを織り込んだ金額」となります。

一方、他の共有者への売却であれば、共有関係の解消を目的とした取引となるため、市場価格に近い金額での売却が可能です。

ただし、実際の価格はアパートの立地、築年数、入居率、共有者の人数などによっても大きく変動します。あくまで上記は目安であり、正確な相場を知るには、共有持分の取引実績がある不動産業者に査定を依頼することが重要です。

アパートの共有持分を売却する流れ

アパートの共有持分を売却する手続きは「他の共有者に売却する場合」と「第三者(買取業者など)に売却する場合」で流れが異なります。

ここでは、それぞれの売却パターンごとの手順を解説します。

共有者に売却する場合

自分の持分を共有者に売却する場合は、一般的な不動産売買よりもシンプルな流れで進められます。

共有者に売却する場合、以下の手順で進めるのが一般的です

- 不動産会社に査定を依頼し、相場価格を把握する

- 売却の意思を他の共有者に伝える

- 売却条件(価格・支払い方法・時期など)を話し合う

- 不動産会社のサポートを受けて売買契約書を作成・締結する

- 代金の授受・所有権移転登記を行う

共有者同士での売却は、直接取引も可能です。ただし、価格や契約内容をめぐるトラブルを防ぐためには、不動産会社に仲介してもらうのがおすすめです。不動産会社を介すれば、相場に基づいた価格査定から契約書の作成、特約事項の設定まで一貫してサポートしてもらえるため、手続きがスムーズに進みます。

不動産会社を利用する場合は仲介手数料がかかりますが、安全性や確実性を重視するなら依頼するメリットは大きいでしょう。

登記手続きは自分で行うことも可能ですが、書類不備や登記申請のミスを防ぐために、司法書士に依頼するのが一般的です。

第三者(買取業者など)に売却する場合

第三者に共有持分を売却する場合は、共有持分の買取を専門とする不動産業者へ直接依頼するのが一般的です。共有持分は、仲介では買い手がつかないことがほとんどのため、現金化を急ぎたい場合や共有トラブルを抱えている場合は買い取りが適しています。

査定は1社だけでなく、複数の買取業者に依頼して提示金額や対応内容を比較検討しましょう。

第三者に共有持分を売却する流れは以下のとおりです。

- 共有持分の買取を専門とする業者に査定を依頼する

- 提示された査定額・条件を確認し、売却を決定する

- 売買契約を締結し、契約書類を交わす

- 決済・所有権移転登記を行う

買取業者への売却は、買い手探しや販売活動を行う必要がないため、最短数週間〜1ヵ月ほどで現金化が可能です。手続きの多くは業者側が代行してくれるため、売主は書類への署名・押印など最低限の対応で済みます。

契約締結の際は、支払い条件や契約不適合責任の扱いなど、契約内容を事前に確認しておきましょう。

なお、登記手続きは、通常は司法書士が立ち会いのもとで行います。売却代金の受け取りと同時に所有権が移転し、手続きが完了します。

アパートの共有持分にかかる費用と税金

アパートの共有持分を売却するときには、仲介・買取のいずれを選ぶ場合でも、契約書の作成や登記に関する費用、売却益に対する税金が発生します。

ただし、共有持分の場合は、持分割合や売却価格の算定方法によって税金の計算が複雑になったり、共有者ごとに費用負担が異なったりすることもあるため、単独名義の不動産よりも注意が必要です。

とくに、他の共有者と費用の分担や登記の手続きを調整する必要が生じることもあるため、事前の確認が欠かせません。また、自分の持分だけを売却する場合は、手取り額が想定より少なくなるケースもあります。そのため、費用や税金の目安を早めに把握しておくことが大切です。

共有持分を売却する際にかかる主な費用や税金をまとめました。

| 項目 |

概要 |

負担者 |

| 仲介手数料 |

不動産会社に支払う成功報酬(仲介で売却する場合のみ)。

上限は「売買価格×3%+6万円+消費税」で、これを超える請求はできません。 |

売主 |

| 印紙税 |

売買契約書に貼付する印紙代。契約金額により変動する。

たとえば、1,000万円超〜5,000万円以下は1万円(軽減措置あり)。 |

売主・買主で折半または契約により定める |

| 相続登記費用 |

相続登記が未了の場合に必要。

司法書士報酬5〜10万円前後+登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)。

※2024年4月以降、相続登記は義務化されています。 |

売主 |

| 登録免許税 |

所有権移転登記などに課税。

一般的に買主が負担する(契約内容により、売主が負担する場合もあり)。 |

買主・売主 |

| 譲渡所得税・住民税 |

売却益に対して課税。

所有期間5年超(長期)で20.315%、5年以下(短期)で39.63%。所有期間は譲渡した年の1月1日時点で判定する。 |

売主 |

税金や費用の詳細は、所有期間や契約内容によって異なるため、税理士や司法書士などの専門家に確認しながら進めましょう。物件の状況や売却方法によっても負担内容が変わるため、早めの確認が大切です。

まとめ

共有不動産のアパートを売却する方法は、共有者全員の同意を得てアパート全体を売却する方法と、他の共有者の持分を買い取って売却する方法の2つがあります。

できるだけ高く売却するには、修繕や入居率の維持などで物件の印象を整え、共有不動産の取引実績がある不動産会社に依頼することがポイントです。

売却相場を把握するには、不動産ポータルサイトの売出価格と、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約事例を併用すると効果的です。市場価格の目安をつかんだうえで、査定額が妥当かどうかを検討しましょう。

一方で、共有者間で意見がまとまらない場合やトラブルを抱えている場合は、共有持分の買取専門業者に売却する方法もあります。専門業者であれば、権利関係の整理や他の共有者との調整にも対応でき、数週間〜1ヵ月ほどで現金化できるケースもあります。

共有持分は市場での流通性が低いため相場より価格が下がる傾向はありますが、共有状態を早期に解消したい方には有効な選択肢といえるでしょう。

なお、共有不動産の査定を行う際は、イエコン一括査定の利用がおすすめです。1度の入力で複数社の査定を受けられるうえ、全国1,500件以上の法律事務所と提携しているため、法的トラブルを抱える共有不動産でも安心して相談できます。

共有不動産のアパート売却でお悩みの方は、ぜひイエコン一括査定をご利用ください。経験豊富な専門スタッフが、状況に合わせた最適な解決策をご提案します。

>>累計100億円超の買取実績!共有持分の価格を無料一括査定します

共有名義アパートについてよくある質問

そもそも共有持分とは?共有不動産との違いは?

共有持分とは、1つの不動産を複数人で所有する際の「各共有者の持ち分割合」を示すものです。たとえば3人で土地を共有している場合、Aが1/2、BとCがそれぞれ1/4ずつといった形で登記上に明示されます。この持分割合は、共有者がその不動産に対して有する所有権の範囲を意味します(

民法第249条)。

一方で、共有不動産とは「実際に複数人の名義で所有されている不動産そのもの」を指します。つまり、共有持分は権利の割合(概念)を表し、共有不動産は物件そのもの(対象)を指す点が異なります。

両者を混同しがちですが、共有持分は「権利の単位」共有不動産は「その権利が及ぶ不動産全体」と覚えておくとよいでしょう。

共有者がアパートの賃貸収入を独占しています。自分にも取り分が欲しいです。

共有名義のアパートで得られた賃貸収入は、各共有者の持分割合に応じて分配するのが原則です。たとえば、2人で持分が1/2ずつの場合、賃料収入が月50万円であれば、それぞれ25万円ずつを受け取る権利があります。

一部の共有者が賃料を独占している場合は、「不当利得返還請求」(民法第703条)により、自分の取り分を返還してもらうことが可能です。不当利得返還請求とは、正当な理由なく他人の財産によって利益を得ている者に対し、その利益を返還させるための法的手続きです。

直接交渉で解決できない場合は、裁判所に申し立てを行い、民事訴訟によって返還を求めることになります。

なお、不当利得返還請求の時効は10年とされており、過去10年分の賃料をさかのぼって請求できる可能性があります。

ただし、共有不動産は「利益」だけでなく「費用負担」も共有者間で分担しなければなりません。修繕費や固定資産税などの維持管理費についても、持分割合に応じて負担する必要があります。