再建築不可物件とは?接道義務や市街化調整区域について

再建築不可物件とは、今は建物が建っている状態でも、更地にして建て替えたり一定規模以上(建築確認申請が必要な工事など)の増築・リフォームをしたりといった行為ができない土地・建物です。

再建築不可物件の多くは建築基準法・都市計画法の制定前から存在する不動産であるため、現在の法律の規定から外れたことで再建築ができなくなっているケースが一般的です。

なかでも再建築不可物件となる主な理由は、建築基準法第43条にて定められた「接道義務」を満たしていないことが挙げられます。接道義務とは、敷地に建物を建築する際には、一定以上の広さを持つ道路に一定以上接していなければならない決まりです。

<接道義務を満たす基準>

- 幅員4m以上の道路に敷地の間口(道路と敷地が接している部分)が2m以上接し、なおかつ敷地までの通路の幅員が2m以上

- 特定行政庁が指定した区域内の場合は、幅員6m以上の道路に敷地の間口が2m以上接し、なおかつ敷地までの通路の幅員が2m以上

接道義務は、「消防車や救急車などの緊急車両の活動経路、および災害が発生したときの住民の避難経路確保という安全上の理由で設けられています。

接道義務に違反する土地・建物は再建築が認められず、建て替えや大規模増築・リフォームが原則としてできません。新しく建物を建てようとしても、不動産の状態がそのままだと現行法の基準を満たせないからです。

つまり接道義務に違反したままだと、「取得した不動産を取り壊す」「改修工事で老朽化を直す」といった能動的な行為に加え、「家事で家が焼失した」「地震で建物が倒壊した」といった自然災害での損壊・倒壊であっても再建築ができない不動産として扱われます。

建て替えや増築などが自由にできない不動産となると、「長く使いたいのに修繕やリフォームができないのでは」「活用したいけど自由度が低すぎる」と、通常物件と比較して購入側からの需要がどうしても低くなってしまうでしょう。

なお、接道義務違反以外に再建築不可物件となる不動産には「市街化調整区域に属している」というケースがあります。市街化調整区域とは、市街化を抑制し自然が残る土地や農業・林業を保護する目的で指定されるエリアです。一定の条件を満たさない限り、市街化調整区域にある土地を購入してもマイホームは建てられません。

建築基準法や都市計画法の制定前に建てられ、制定後に法律の規定を満たさなくなった不動産は、再建築が認められないものの違法建築物としては扱われません。このケースの再建築不可物件などは、「既存不適格物件」と呼びます。

参考:e-Gov法令検索「建築基準法第43条」

再建築不可物件が通常物件よりも売れづらい3つの理由

前提として先にお伝えすると、基本的に再建築不可物件は通常の物件よりも売れづらいです。売れづらくなる理由には、下記が挙げられます。

- 建て替え・増築・改築などができずに用途が制限される

- 再建築不可物件のほとんどは築年数が古く需要が低い

- 購入時に住宅ローンを組めないことが多い

再建築ができないデメリットそのものに加え、建築基準法制定前の建築で老朽化が心配される、担保としての価値の低さによって住宅ローンが組めない可能性があるなど、副次的なリスクも売却時のネックとなりえます。

再建築不可物件の売却を検討する際は、「自分が持つ再建築不可物件が売れない原因は何か」を把握したうえで、売却方法や対策を考えることが大切です。まずは以下で紹介する売れづらい理由を、ぜひチェックしてみてください。

建て替え・増築・改築などができずに用途が制限される

接道義務を果たしていない物件や市街化調整区域にある物件は再建築不可となるため、新たに建て替え・増築・改築などの行為が認められません。たとえば敷地内の建物を取り壊して更地にしてしまうと、その後に新しい建物が建てられず更地のまま所有することになりえます。

再建築ができないという事実は、これからマイホームや事業用として活用を検討する人にとって、購入判断時の大きな障害となるでしょう。

<再建築不可が原因で購入をためらう例>

- マイホームとして長く活用したいのに大規模な修繕・リフォームが自由にできないのは致命的

- 事業用として収益物件を建て直したいのに新しく建築できないなら意味がない

- 不動産投資用に購入しようにも専門知識や人脈がない初心者だと活用が難しくて扱いきれない

- 何らかの理由で倒壊したとしてもそのまま建て直しができないリスクが怖い

上記の理由から一般層からの需要が低くなり、通常物件よりも売れづらくなる原因となります。なお火災、地震、台風などの災害が原因で倒壊した場合であっても、再建築不可のリスクは同じです。

「法律違反にならない修繕やリフォームができるなら再建築が無理でも問題ないのでは?」と思われるかもしれませんが、そもそも再建築不可物件の需要自体が低いため、ちょっとした修繕・リフォームができるからといって売却価格や需要向上を見込むのは難しいでしょう。

むしろ自分の判断で修繕・リフォームを強行した場合だと、かけた費用分が無駄になるリスクも考えられます。

再建築不可物件のほとんどは築年数が古く需要が低い

不動産の需要は、資産価値によって変動します。

たとえば、「都内の人気なエリアにあり、最寄駅から5分以内の新築物件」のように好条件な物件であれば資産価値は高くなり、需要も高くなるのが一般的です。逆にいえば、資産価値が低い物件の場合、需要が低くなり基本的には売れづらくなります。

そして、再建築不可物件の多くは接道義務を満たしていない物件です。接道義務は1950年に制定された建築基準法によって定められたため、接道義務を満たしていない物件は1950年よりも前に建築されていると想定されます。

築年数は不動産の資産価値を決める要因の1つであり、原則的には築古であればあるほど物件の資産価値は下がります。つまり、1950年以前に建てられた再建築不可物件は築年数が70年を超えているため、資産価値が低くなり売れづらいと考えられます。

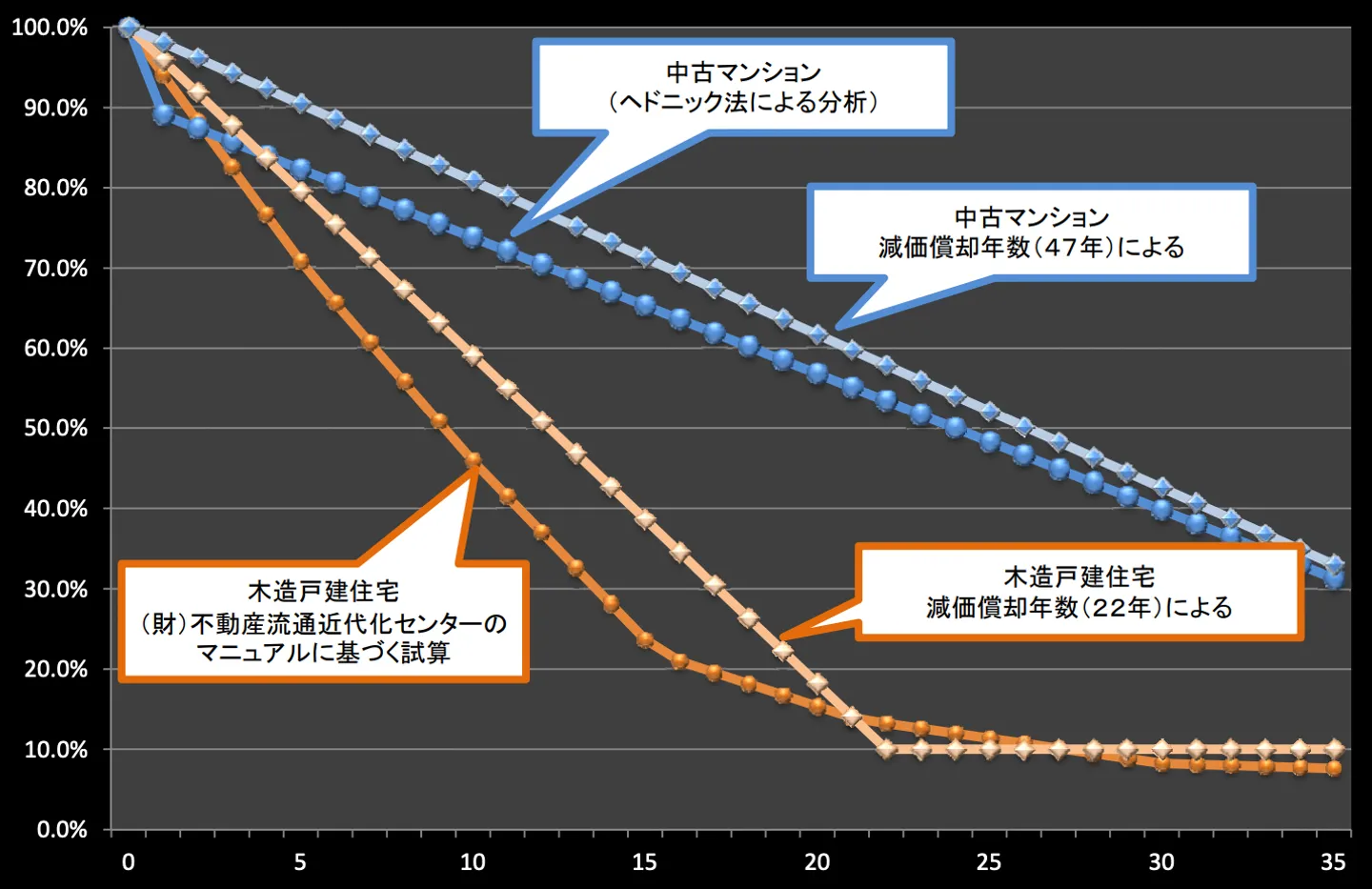

国土交通省が公表するデータを見ると、築年数に応じて資産価値が下記のように下がることがわかります。

出典:国土交通省「中古住宅流通、リフォーム市場の現状」

国土交通省のデータでは、木造の戸建住宅の場合、築年数が25年を超えた辺りから資産価値が10%程度まで落ちることがわかります。再建築不可物件の場合は築70年を超えているケースが多いため、資産価値は元々の金額の10%以下になっていると予測されます。

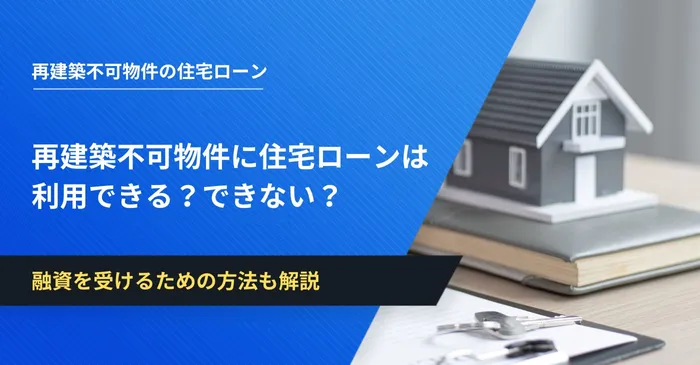

購入時に住宅ローンを組めないことが多い

多くの場合、不動産の購入時には住宅ローンが組まれます。しかし、再建築不可物件の場合住宅ローンを組めないことが多いです。

住宅ローンを利用するには、購入する物件を担保として設定します。そして、住宅ローンの担保にできるのは、借入金額よりも資産価値があるものに限られます。

前述した通り、再建築不可物件は資産価値が低いのが一般的です。また、建て替えなどが制限されることから、老朽化が進めば進むほど資産価値は下がる一方です。

そのため、再建築不可物件の場合は金融機関から担保として認められづらく、再建築不可物件でもいいから購入しようと思う人がいても、購入予定者は住宅ローンを組めないことが多いのです。仮に住宅ローンが組めなかった場合、購入者は現金で一括購入することが強いられてしまいます。

物件を現金一括で購入できる人は限られてしまうことから、自然に需要も低くなり、再建築不可物件は売れづらくなってしまうのです。再建築不可物件は通常物件よりも価格相場が安い傾向にあるとはいえ、不動産を一括で購入しようと考える人はどうしても限られてしまいます。

再建築不可のままでも売却できる?再建築不可物件を売るための方法

再建築不可物件は、再建築ができないだけで、売買自体に法的な制限がかかるわけではありません。「再建築不可物件のままでもほしい」という人と合意できれば、再建築不可のまま売却できる可能性があります。

再建築不可のままで売却する方法として、以下の4つが挙げられます。

※方法をタップ・クリックすることで、詳しい説明を確認できます。

ここからは、再建築不可物件を売却する方法について、それぞれ解説していきます。

買取業者に売却を依頼する

再建築不可物件の売却方法には、買取業者に依頼することが挙げられます。この方法は、仲介(不動産の買い手・売り手の取引を不動産会社が仲介して成立させる方法)のように買い手を募ってから売却するわけではなく、業者に直接再建築不可物件を買い取ってもらうものです。

不動産の買取業者のなかには、再建築不可物件を専門とする業者もあり、そのような業者では提携しているリフォーム会社や解体業者へ格安で工事を依頼して、再建築不可物件に付加価値をつけて転売することを目的としています。

そのため、再建築不可物件を専門とする買取業者であれば、仲介では売れなかった再建築不可物件であっても積極的に買い取ってもらえることに期待できます。

また、仲介の場合には通常物件でも3か月〜半年程度かかりますが、買取業者であれば数日から1か月程度で売却できるのが一般的です。

つまり、「仲介では売れそうにない、または依頼したが仲介では売れ残ってしまった」「なるべく確実かつ早く再建築不可物件を売却したい」という場合には、再建築不可物件を専門とする買取業者に売却を依頼するのが得策です。

なお、買取業者は買取を専門としているため、仲介手数料がかかりません。仲介よりも売却にかかる費用を抑えられる点も買取業者に依頼するメリットといえます。

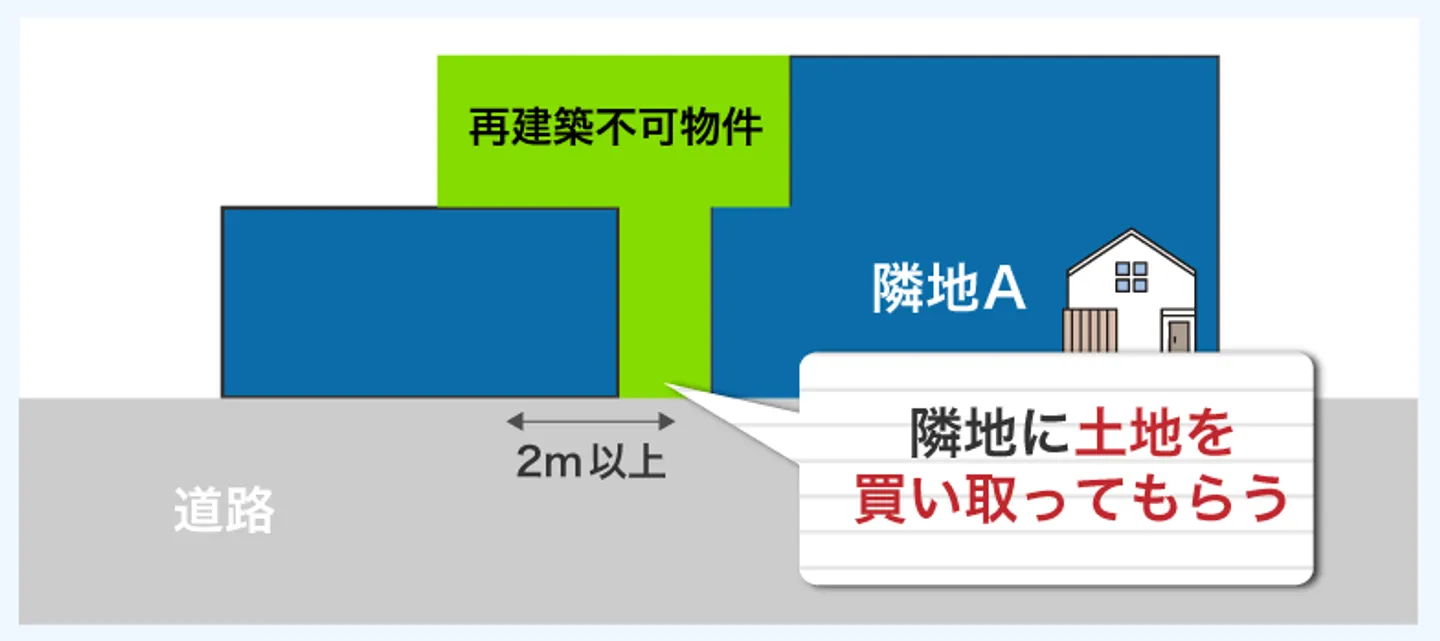

隣地所有者に買い取ってもらう

再建築不可物件の売却方法には、隣地所有者に買い取ってもらうことが挙げられます。

「買ってくれるとは思えない」と考えるかもしれませんが、場合によっては隣地所有者が再建築不可物件の購入に関心があるケースも考えられます。その例には、隣地所有者が自身の所有する不動産の資産価値を高めたいと考えているケースが挙げられます。

隣接している不動産を買い取ることで、2つの土地が大きな1つの土地になります。不動産の資産価値は土地面積によっても変動するため、購入によって土地面積が広くなれば資産価値も上がるのです。

そして隣地の購入によって接道義務を満たせれば、再建築が可能になるケースもあります。そのため、隣地所有者も再建築不可物件を所有しており、「接道義務を満たして再建築可能にしたい」という場合も隣地所有者に売却できる見込みがあるのです。

ただし、隣地所有者との関係が良好でなければ、再建築不可物件の売却交渉が難しいと考えられます。そのため、「隣地所有者との関係がよく、その人が不動産購入に関心がある」という場合にこの方法を検討するのがよいでしょう。

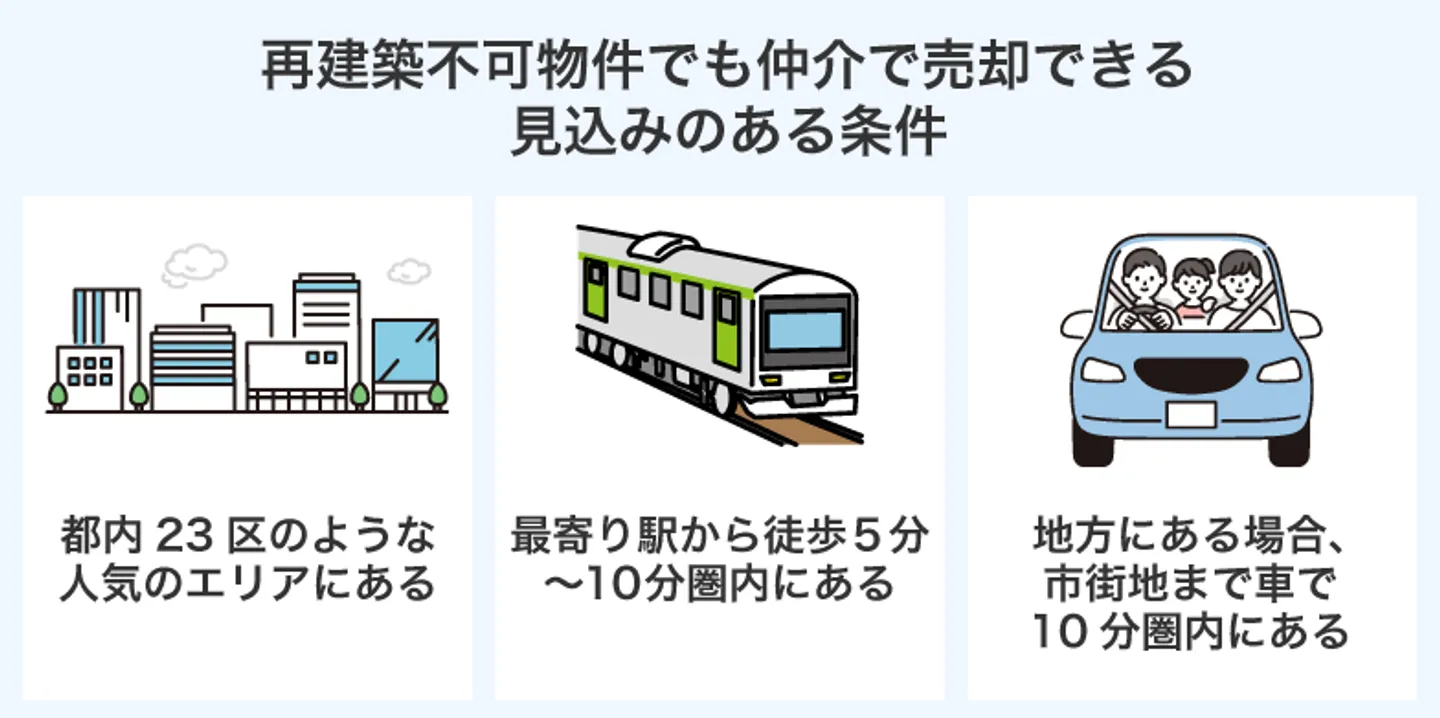

そのままの状態で仲介を依頼する

「再建築不可物件は買い手がつきづらい」と解説しましたが、それはあくまで条件がよくない物件の場合です。再建築不可物件であっても需要がある物件であれば、仲介でも売却できる可能性はあります。

基本的に、仲介で売却したほうが買取よりも売却金額は高くなる傾向があります。そのため、仲介で売れるような好条件の再建築不可物件であれば、買取ではなく仲介に出したほうが得策です。

とはいえ、「自身の再建築不可物件が仲介で売れるのかがわからない」と考えることでしょう。あくまで目安に過ぎませんが、下記のような条件がよい再建築不可物件であれば、仲介でも売れる見込みがあります。

- 都内23区のような人気のエリアにある

- 最寄り駅から徒歩5分〜10分圏内にある

- 地方にある場合、市街地まで車で10分圏内にある

なお、不動産会社では、自身が所有する再建築不可物件に売却の見込みがあるかを相談することも可能です。「仲介で売却したいけど売れるのかがあやしい」といった場合、まずは不動産会社に相談することを検討してみるのもよいでしょう。

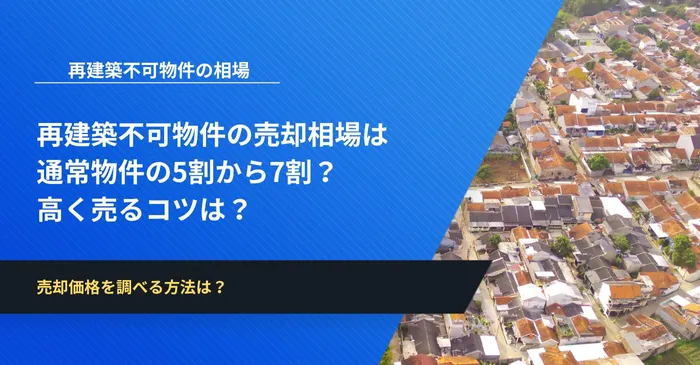

再建築不可物件の売却相場は通常物件の5割〜7割が一般的

あくまで目安ですが、再建築不可物件の売却相場は、通常の物件の5割〜7割程度が一般的です。たとえば、通常物件であれば3,000万円で売却できる場合、再建築不可物件となると1,500万円〜2,100万円が相場です。

ここまでで解説したように、再建築不可物件は需要が低くなりやすく、買い手が見つかりにくい傾向があります。不動産の売却金額を決定する要因には「需要の高さ」も挙げられるため、需要が低くなりやすい再建築不可物件の売却相場も安くなる傾向が見られます。

とはいえ、不動産の売却金額の決め手は、立地や築年数、物件の状態といった物件の総合的な条件です。そのため、所有する物件の条件次第では、再建築不可物件であっても通常物件に近い金額で売却できる可能性はあります。

なお、不動産会社は物件の査定を行っているのが一般的で、査定を受けることで所有する再建築不可物件の売却金額の目安を出してもらえます。「所有している物件がどのくらいの金額で売れるのか」と考えている場合には、一度不動産会社の査定を受けてみるのもよいでしょう。

再建築不可物件は再建築可能にしたら売却しやすい!接道義務を満たす3つの方法

再建築不可物件の多くは、接道義務を満たしていないことが原因で再建築不可となっています。この場合、接道義務を満たすことができれば、再建築不可物件をできるようにすることも可能です

再建築可能にすれば、通常物件として扱われます。その場合、再建築不可物件として売りに出すよりも売却金額が高くなるうえに、仲介を依頼しても買い手がつきやすくなると予測されます。

とくに、「人気のエリアにある」などの物件条件がよい場合には、高値での売却にも期待できます。再建築可能にする対策をとる場合には工事費用などのお金がかかりますが、それらの費用の元がとれるだけでなく、さらに利益が出ることにも期待できるのです。

「手間がかかっても少しでも高く物件を売りたい」という場合には、再建築不可物件を再建築可能にするための下記のような対策を検討してみてください。

|

方法

|

状況

|

|

隣地の一部を買い取る

|

・道路に接している敷地の幅が2m未満であるために接道義務を満たせていない

|

|

セットバックをする

|

・接地している道路が幅員4m未満であるために接道義務を満たせていない

|

|

43条但し書き申請をする

|

・周囲が住居や空き地に囲まれているために接道義務を満たせないが、広い空き地・公園・緑地などに面している

|

ここからは、再建築不可物件を再建築可能にするための対策について、それぞれ解説していきます。

なお、再建築不可物件がある所在地を管轄する役所では、所有する物件がなぜ再建築不可であるのかを確認できます。自身がとれる対策がわからなければ、まず役所に出向いて再建築不可の原因を調べておくとよいでしょう。

再建築不可の原因が「市街化調整区域に不動産がある」という場合は、都市計画法第34条に基づく一定の条件を満たせば、都道府県知事から開発許可を得られる可能性があります。とはいえ条件は「学校や店舗など地域住民の生活に貢献できる建築物の建築」や「土地の所有者の親族が自分で住む場合」など、一般の人が満たすにはハードルが高いものとなっているため、再建築不可のままでの売却を検討したほうがよいかもしれません。

敷地の幅が2m以上になるように隣地の一部を買い取る

再建築不可物件が接道義務を満たしていないケースはさまざま考えられます。「道路に接している敷地の幅が2m未満」であるために接道義務を満たせていない場合、その敷地の幅を2m以上にすれば再建築が可能になります。

この対策にはさまざまな方法がありますが、「敷地の幅が2m以上になるように隣地の一部を買い取る」という方法も1つの手です。たとえば、道路と接する敷地の幅が1.0mの場合、不足している1.0m分の土地を隣地から買い取ることで接道義務を満たせます。

ただし、当然ですが隣地の一部を買い取るには、隣地所有者から合意を得なければなりません。そのため、隣地所有者との関係が良好な場合でなければ、この対策をとれません。

また、必要な隣地の部分に建物などが建っている場合は、土地の購入費用に加えて解体費用もかかる点にも注意が必要です。

敷地の幅が2m以上になるように隣地の人と協力して売却するのもあり

敷地の幅が2m以上になるよう土地を買い取りたいとしても、「隣地の人は売ってくれる気満々だけど、土地を買い取るだけのお金が準備できない」というケースも想定されます。

しかし、わざわざ買い取らなくても隣地の人と話し合い、協力して売却する方法があります。「再建築不可物件+隣地」という形で接道義務を満たして売りに出せば、通常物件と同じように売却しやすくなるでしょう。

幅員4mの条件を満たせるようにセットバックをする

再建築不可物件が接道義務を満たしていないケースとして、「接地している道路が幅員4m未満である」というケースが挙げられます。このケースで接道義務を満たすには、接地している道路の幅員を4m以上にする必要があります。

「道路自体の幅を広げることができるのか」と考えるかもしれませんが、セットバックをすることでこれが可能になるケースが多いです。

セットバックとは、土地と道路の境界線を後退させることです。

接している道路の幅員が3mである場合を想定すれば、接道義務を満たすには幅員が1m不足します。セットバックによって所有する土地を1m後退させて道路の幅員を増やすことで接道義務を満たせます。

ただし、セットバックをするには工事が必要で、数十万円程度の工事費用がかかるのが一般的です。また、土地を後退させる方法であるため、セットバックをすると所有する土地面積が小さくなり、その土地に再建築する建物に影響を与える可能性もあります。

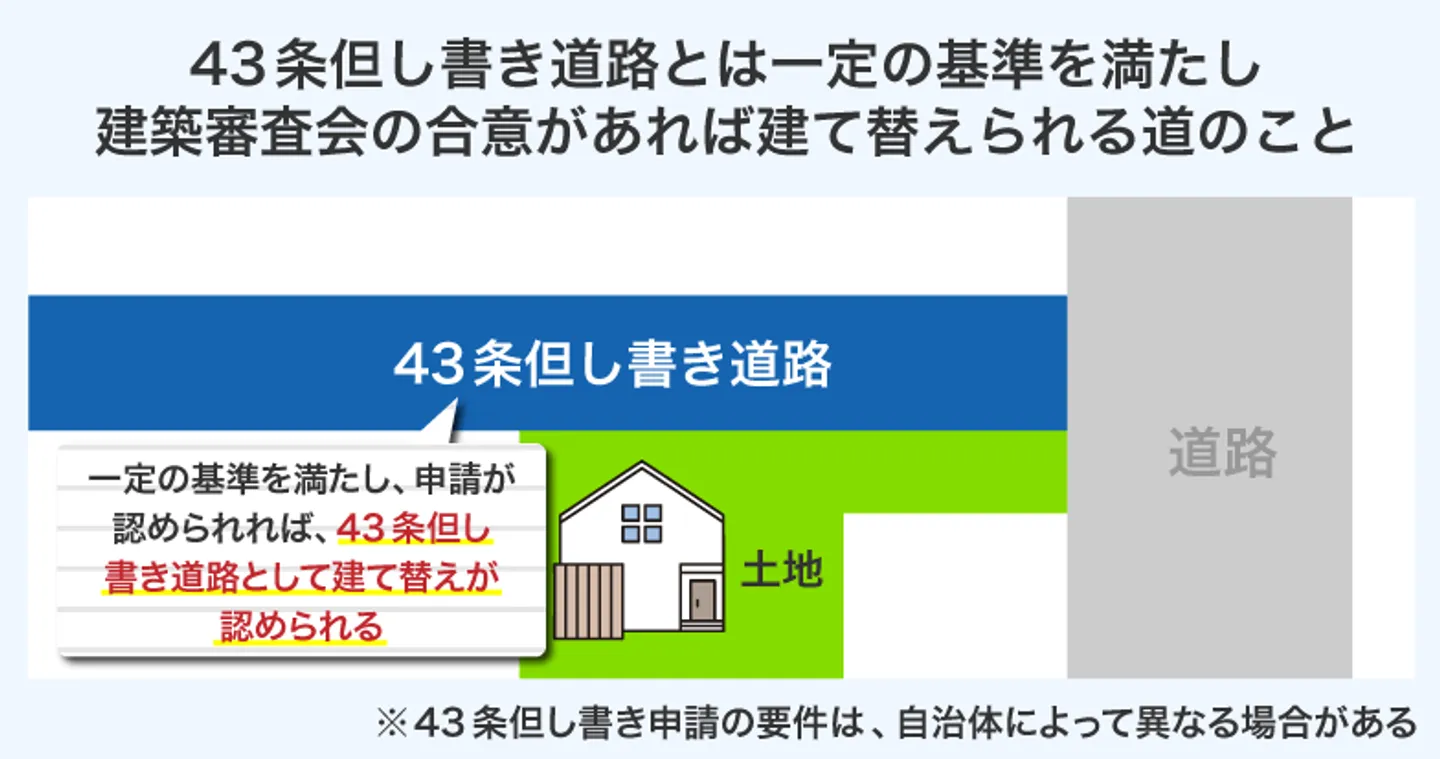

43条但し書き申請をする

再建築不可物件が接道義務を満たしていないケースとして、「周囲が住居や空き地に囲まれている」というケースが挙げられます。この場合、「43条但し書き道路」という規定によって再建築を可能になる可能性があります。

43条但し書き道路とは、建築基準法上における道路ではないものの、ある一定の基準を満たして建築審査会からの同意が得られれば建て替えが可能になる道のことです。

簡単にいえば、周囲の空き地や緑地などを道路として扱ってもらうための申請をすることで再建築を可能にする方法となります。下記の要件を満たしている物件であれば、43条但し書き道路として認められる可能性があります。

- 敷地の周囲に広い空き地がある

- 幅員4m以上の農道や公共用の道に2m以上接している

- 特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上の支障がないと認めている

- 道として扱う部分の所有権・地上権・借地権の所有者の1/2以上の承諾を得ている

- 建築物は地上2階以下で、かつ地階は1階以下の専用住宅・二戸長屋である

なお、43条但し書き道路の要件は自治体が定めているため、場合によっては要件が異なることも考えられます。自治体の建築課に問い合わせることで、43条但し書き道路の要件や申請方法などを確認できるため、申請を検討している場合には相談してみるのがよいでしょう。

再建築不可物件を売却する際に知っておきたいポイント

再建築不可物件を売却する際には、通常物件を売るときとは異なる確認ポイントが存在します。あらかじめポイントを抑えておくことで、スムーズな売却ができたり大きな損失を防いだりなどが可能です。

再建築不可物件を売却する際に知っておきたいポイントは、主に次の4つです。

- 買取業者を利用するなら再建築不可物件を専門とするところを選ぶ

- 複数の業者に査定してもらって比較検討する

- 再建築不可のまま安易に更地にしてしまわない

- 業者に相談せずに独断でリフォームしない

買取業者を利用するなら再建築不可物件を専門とするところを選ぶ

買取業者のなかには、再建築不可物件の買い取りに特化した業者もあります。

このような業者であれば、不動産全般を扱うような買取業者よりも再建築不可物件を高値で売却できる可能性があります。というのも、専門の買取業者であれば、買い取った物件の活用方法や高値での転売に関するノウハウがあると考えられるためです。

また、このようなノウハウがある専門業者であれば、仲介では売れないような再建築不可物件であっても積極的に買い取ってもらえることにも期待できます。

「仲介で売れなかった物件でも高値で売りたい」のように考えている場合、再建築不可物件を専門とする買取業者に依頼することも検討してみてください。

複数の業者に査定してもらって比較検討する

再建築不可物件を高値で売却したい場合、複数の業者に査定をしてもらったうえで売却先を決めるのも得策です。

不動産における査定とは、土地や建物がどの程度の金額で売却できるのかを調査してもらうことです。

不動産会社や買取業者によって、査定の方法や基準は異なると考えられます。そのため、複数の業者に査定を依頼すると、査定額に差が出ると予測されます。その結果、最も査定額が高い業者を見つけることができ、その業者に依頼することで再建築不可物件を高値で売却できることも推測できるのです。

また、査定額以外にも「担当者の能力に問題はないのか」「サービス内容やアフターフォローに満足できそうか」「誠実な態度で接してくれたのか」といった部分での比較検討ができます。

査定額が高額な業者でも、後から理由を付けて買取価格を下げようとしたり、レスポンスが遅くていつまでも対応してくれないなどのトラブルが発生しないとも限りません。査定額以外の部分での見極めのためにも、複数業者の比較検討は非常に有効な方法と言えるでしょう。

再建築不可のまま安易に更地にしてしまわない

「建物の老朽化が進んでいるなら土地として売却したほうが売れるのでは」のように考えて、建物部分を解体して再建築不可物件を更地にすることを検討している人もいるかもしれません。

しかし、売れる見込みが立っていないのであれば、再建築不可物件を更地にするべきではありません。

前述したように、再建築不可物件は建て替えなどが制限されます。現状建っている建物を解体して更地にしてしまうと、接道義務を満たさない限りその土地には二度と建物を建てられません。

そのため、以降は買い手を土地の購入希望者のみに狭めてしまい、建物を探している人が購入してくれることはほとんどありません。自ら買い手を減らしてしまう行為とも言えるため、独断で建物を解体するのは避けるべきといえます。

なお、建物を解体して更地にすると、通常適用されている固定資産税の優遇措置である「住宅用地の特例」が解除されてしまいます。その場合、固定資産税が最大6倍になってしまい、「なかなか売れないうえに再建築不可物件の税金が増えてしまった」という状況にもなりえます。

再建築不可物件を更地にするべきかを悩んでいる場合、更地にすれば売れる見込みがあるのかを不動産会社に相談しておくのがよいでしょう。

業者に相談せずに独断でリフォームしない

基本的に、建物の状態がよければよいほどその不動産の資産価値は高くなります。そのため、再建築不可物件の売却を検討している人のなかには、買い手がつきやすくするためにリフォームすることを考えている人もいるかもしれません。

しかし、不動産会社などの業者に相談せず、独断で再建築不可物件をリフォームするのは避けるべきです。リフォームをしたからといって、再建築不可物件が売れるとは言い切れないためです。

また、再建築不可物件をリフォームするには、数万円〜数十万円ほどの費用がかかります。場合によっては、「費用をかけてリフォームしたのになかなか売れない」という事態にもなりかねません。

再建築不可物件をリフォームする場合、不動産会社に相談をしつつ、「どんな人をターゲットにして考えるべきか」「どの箇所をどのようにリフォームするべきか」などを決めていくのがよいでしょう。

再建築不可物件を売却せずに所有を続ける5つのリスク

再建築不可物件を所有している人のなかには、「安値でしか売れないなら売却せずに所有を続けた方がいい」のように考える人もいるかもしれません。

しかし、再建築不可物件を売却せずに所有を続けることにはさまざまなリスクがあるため注意が必要です。所有を続けることのリスクには、下記の5つが挙げられます。

- 特定空き家に指定されると固定資産税が最大6倍に課税される

- 老朽化が進めばいずれ建物が倒壊してしまう

- 不法投棄・不法侵入などの被害に遭う可能性がある

- 損害賠償を請求される可能性がある

- 子どもや孫に再建築不可物件を引き継がせてしまう

ここからは、再建築不可物件を売却せずに所有を続けることのリスクについて、それぞれ解説していきます。

特定空き家に指定されると固定資産税が最大6倍に課税される

再建築不可物件を所有している人のなかには、居住せずに空き家状態のまま放置している人もいるかもしれません。その場合、「特定空き家」として指定される可能性があります。

特定空き家とは、「近隣に影響を及ぼすおそれがあり早急な処理が必要な空き家」のことです。所有する再建築不可物件が特定空き家として指定されてしまうと、固定資産税が最大6倍になってしまうため注意しましょう。

基本的に、住宅として利用している建物には、固定資産税の優遇措置である「住宅用地の特例」が適用されています。再建築不可物件であっても特例控除の適用対象になり、軽減される税額は再建築不可物件の面積に応じて変わります。

|

土地

|

軽減率

|

|

敷地面積200m2以下の部分(小規模住宅用地)

|

1/6

|

|

敷地面積200m2を超える部分(一般住宅用地)

|

1/3

|

所有している再建築不可物件に住宅用地の特例が適用されている場合、固定資産税が通常よりも1/3または1/6に軽減されています。

しかし、特定空き家として指定されると住宅用地の特例が外れるため、軽減されていた固定資産税が通常の税額に戻ります。その場合には、固定資産税が今まで納めてきた金額よりも膨れてしまうのです。

たとえば、再建築不可物件の固定資産税が年間3万円の場合、住宅用地の特例が外れることで最大18万円になります。

2023年12月からは、特定空き家とは言えなくても「このまま放置していると特定空き家になる可能性がある物件」として、「管理不全空き家」に指定されるケースもあります。管理不全空き家に指定されたときも、固定資産の軽減措置が受けられなくなる可能性があるので注意が必要です。

老朽化が進めばいずれ建物が倒壊してしまう

再建築不可物件は建て替えなどが制限されるため、修繕をせずに放置をすればいずれ倒壊してしまいます。リフォームやリノベーションをすれば倒壊のリスクを下げられますが、決して少額とはいえない費用がかかるため、なかなか実行に移せないというケースは珍しくありません。

万が一倒壊してしまった場合、建物の建て直しができないため、更地にするしかありません。前述したように、再建築不可物件が更地になった場合、買い手をさらに狭めてしまうことになりかねません。

不法投棄・不法侵入などの被害に遭う可能性がある

再建築不可物件に住まずに所有を続ける場合、不法投棄・不法侵入などの被害に遭う可能性があるため注意が必要です。そうなると、近隣の住民の生活に不安を与えることにもなり、防犯上好ましくありません。

もし物件が放火されて火災が起きれば、周囲の物件にまで被害を出す原因にもなります。

さらに、再建築不可物件は接道義務を満たしていないことから、消防活動をするためのスペースが十分でないと考えられます。そのため、消防活動に遅れが生まれ、周辺一帯が火の海になってしまうおそれもあります。

損害賠償を請求される可能性がある

再建築不可物件が倒壊して、隣地や隣人などに被害を与えた場合には賠償責任を負わなければならない可能性があります。

台風や地震のような自然災害でも、所有者が適切な管理を行っていないことが原因で起きたものだと判断されても同様です。損害賠償請求が認められると、数千万円〜数億円もの大金を支払わなければなりません。

このように、再建築不可物件を放置していると、あなた自身や周囲に住んでいる人々にも被害を与える可能性が高いです。万が一のためにも、使用予定のない再建築不可物件はなるべく早く売却してしまうことをおすすめします。

子どもや孫に再建築不可物件を引き継がせてしまう

再建築不可物件を修繕せずに放置してしまうと、老朽化が進むことで居住すら難しい状態になってしまいます。その場合、買い手がつく可能性も減ってしまい、「手放したくても手放せない」という状態にもなり得ます。

そして、手放せない状態が続いてしまうと、将来的に自分の子どもや孫が再建築不可物件を相続することになる可能性もあります。その場合、現状よりも老朽化が進み、活用や売却が難しくなるうえに、固定資産税などの出費負担を子どもや孫にかけさせてしまうリスクがあるのです。

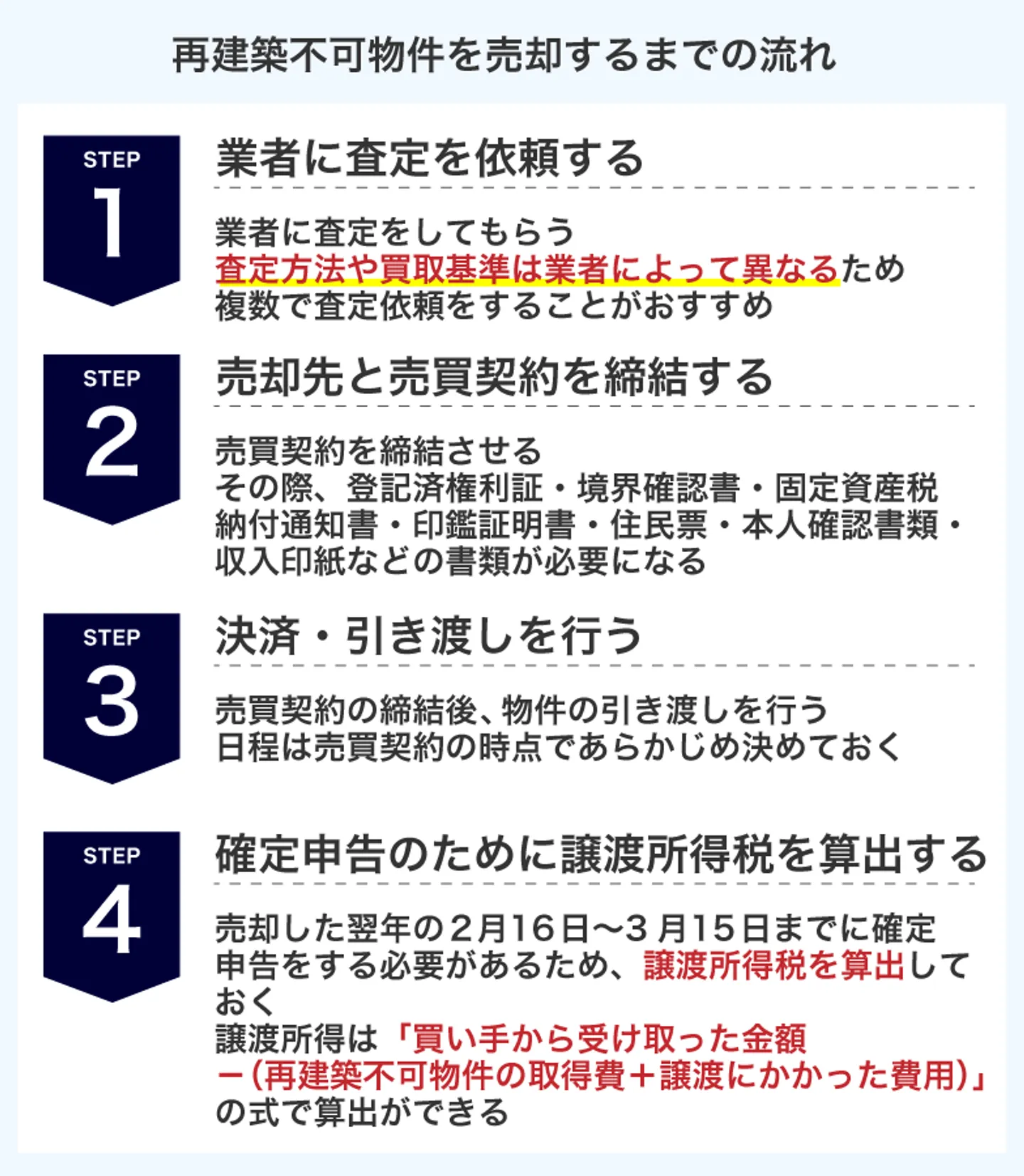

再建築不可物件を売却する際の流れ

再建築不可物件の売却先によって細かな流れは変わりますが、大まかには下記のような流れで売却手続きが進められます。

- 業者に査定を依頼する

- 依頼する業者と売買契約を結ぶ

- 決済・引き渡しを行う

- 確定申告のために譲渡所得税を算出しておく

再建築不可物件を売却する場合、売却したい物件の相場観を掴むためにもまずは査定を依頼しましょう。そして、依頼する業者が決まれば売買契約を結び、その内容をもとに決済・引き渡しを行います。

なお、再建築不可物件の売却によって利益が出た場合、確定申告をしなければなりません。そのため、引き渡しが完了した後には、確定申告のために譲渡所得税を算出しておくのも大切です。

ここからは、再建築不可物件を売却する際の流れについて、それぞれを解説していきます。

業者に査定を依頼する

再建築不可物件を業者に売却する場合、まずは査定をしてもらう必要があります。前述したように、業者によって査定の基準や方法が変わると予測され、査定額にも差が出ると考えられるため、複数の業者に査定をしてもらったうえで売却先を決めるのが得策です。

なお、隣地所有者に再建築不可物件を売却する場合、個人での売買となるため、必ず査定をしなければならないわけではありません。とはいえ、自身が所有する物件の売却金額の相場感をつかむためにも、売却の前に査定だけでも依頼しておくのがおすすめです。

売却先と売買契約を締結する

どの方法で再建築不可物件を売却するにしても、売却の際には買い手と売買契約を結ぶ必要があります。

不動産の売買を行う際には、宅地建物取引業法によって「不動産売買契約書」の作成が義務付けられています。売買契約書には買取価格や引き渡し時期などの合意内容が記載されており、再建築不可物件を売却する際にも作成が必須です。

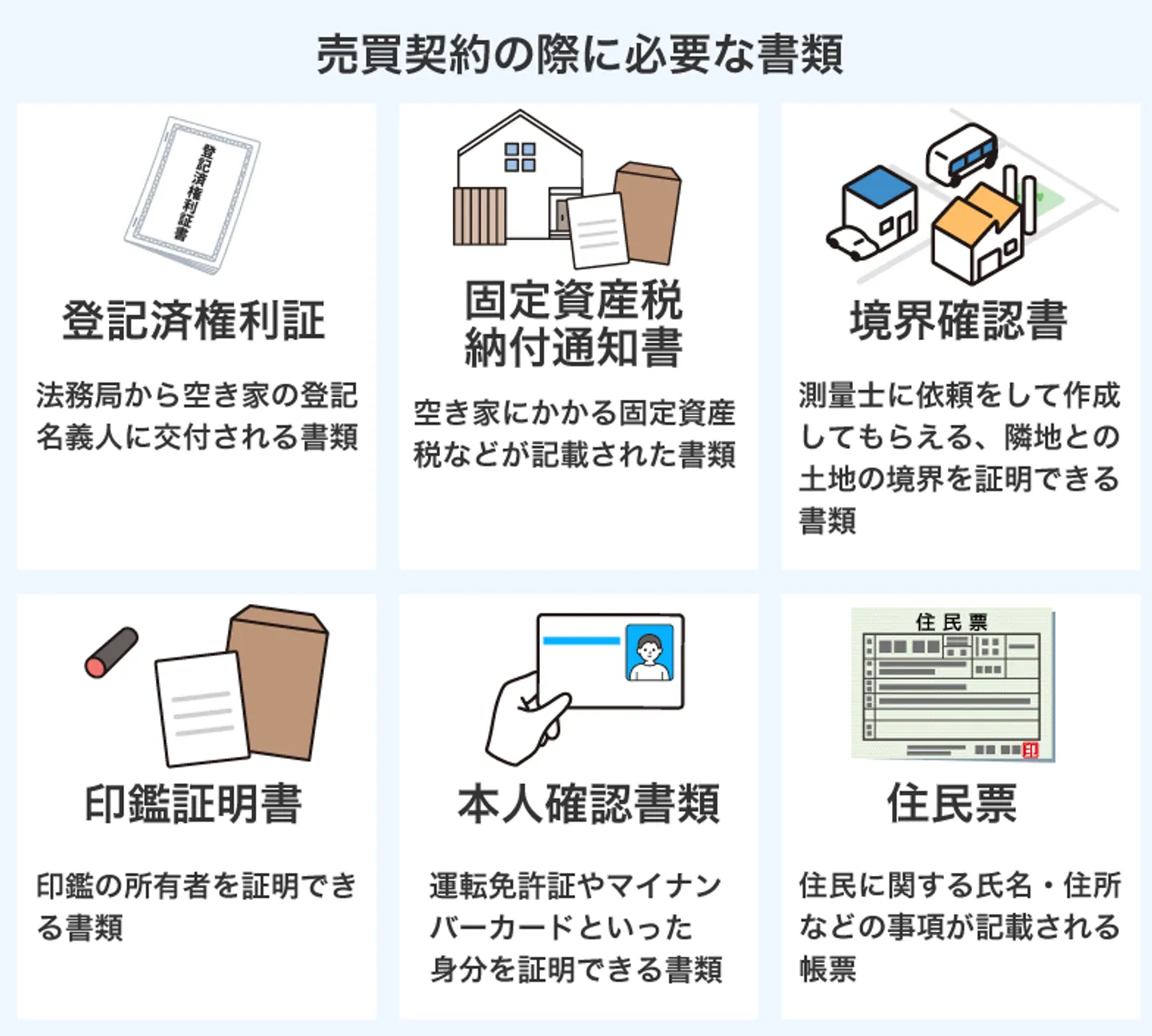

なお、売買契約を締結させる際には、さまざまな必要書類を用意する必要があります。追加書類の提出が求められるケースもありますが、下記のような書類が必要になるのが一般的です。

|

必要書類

|

概要

|

|

登記済権利書

|

法務局から所有者に登記名義人に交付される書類。再発行できないため、紛失した場合には法務局に相談をする

|

|

固定資産税納付通知書

|

固定資産税などが記載された書類。税務署から毎年4月上旬ごろに送付される。

|

|

境界確認書

|

隣地との土地の境界を証明できる書類。測量士に依頼をして作成してもらえる

|

|

印鑑証明書

|

原則3か月以内に発行したものに限られる

|

|

本人確認書類

|

運転免許証やマイナンバーカードといった身分を証明できる書類

|

|

住民票

|

役所で取得できる書類

|

不動産売買契約書の作成は司法書士に依頼することも可能です。業者に依頼する場合には基本的に不要ですが、隣地所有者などと個人で再建築不可物件の売買をする際には、司法書士に相談しつつ売買契約を結ぶのがよいでしょう。

決済・引き渡しを行う

売買契約が締結した後は、契約内容に沿って決済や再建築不可物件の引き渡しが行われます。

決済や引き渡しの日程は、売買契約を締結させる際に決定されます。売買契約の際には、引き渡しの都合がつきそうな日程をあらかじめ決めておき、その日に引き渡しができるようにスケジュールを調整しておくとよいでしょう。

なお、再建築不可物件の引き渡しの際には、物件の鍵を買い手に渡す必要があります。引き渡し日には売りたい物件の鍵を忘れずに持っていきましょう。

確定申告のために譲渡所得税を算出しておく

再建築不可物件に限らず、不動産売却によって利益が出た場合には原則譲渡所得税を納めなければなりません。その場合、売却した翌年の2月16日〜3月15日までに確定申告をする必要があります。

譲渡所得税は個人でも算出することは可能ですが、簡単に算出できるわけではなく、手順を踏んで算出していく必要があります。

譲渡所得税の算出は、再建築不可物件の売却によって得られた利益である「譲渡所得」の計算から始めます。譲渡所得は「買い手から受け取った金額-(再建築不可物件の取得費+譲渡にかかった費用)」の式で算出可能です。

たとえば、「取得費2,000万円」「譲渡費用150万円」「売却金額3,000万円」の場合を想定すれば、「3,000万円ー(2,000万円+150万円)=850万円」と計算できます。この際、譲渡所得が0になるケースもあり、その場合は売却による利益が出ていないため譲渡所得税はかかりません。

次に、譲渡所得に一定の税率をかけて、譲渡所得税を算出します。一定の税率は、不動産の所有期間によって下記のように変わります。

|

所有期間

|

所得税率

|

|

5年超

|

15%

|

|

5年以下

|

30%

|

先ほどの条件である譲渡所得が850万円であれば、所有期間が5年以下の場合は「850万円×30%=255万円」、所有期間が5年を超えていれば「850万円×15%=127.5万円」と算出します。

なお、不動産会社や買取業者では、「譲渡所得税が発生するかどうか」「確定申告でどのような手続きをするのか」などを相談できる場合もあります。再建築不可物件を売却する場合、譲渡所得税や確定申告について相談しておくとよいでしょう。

まとめ

再建築不可物件を売却する方法には、「買取業者への依頼」「不動産会社による仲介」「隣地所有者による買取」「空き家バンクの利用」が挙げられます。いずれも異なる特徴があるため、自身の希望や所有する再建築不可物件の条件に合わせて、売却方法を決めるのがよいでしょう。

また、再建築不可物件を再建築可能にする裏ワザもあり、この対策によって再建築が可能になれば通常物件として売却できます。物件の条件によっては買い手がつきやすくなることも考えられるため、再建築可能にしてから売却することも視野に入れてみてください。

ただし、再建築不可物件を売りたいからといって、独断でリフォームや解体をすると、逆に買い手がつきづらくなる可能性があります。

このようなリスクを回避するためにも、基本的には不動産会社に相談しつつ、どのように再建築不可物件を売却するべきかを決めていくのが得策です。

また、所有を続けること自体にもさまざまなリスクがあるため、不動産会社に相談しても売却活動が難航する場合には、専門の買取業者に依頼することも検討してみるのがよいでしょう。

再建築不可物件を処分するときのよくある質問

再建築不可物件を寄付することはできるのでしょうか?

自治体によっては、再建築不可物件を寄付できます。しかし、維持管理のコストがかかる点などを危惧されやすいため、寄付が認められるケースは多くありません。

再建築不可物件は持ち主で処分できますか?

法律上の制限はないので、再建築不可物件であっても所有者が自由に処分できます。

再建築不可物件は絶対に建て替えなどを行えないのでしょうか?

再建築不可の原因を改善すれば、再建築不可物件でも建て替えなどを行えます。主に接道義務を満たしていないことが原因になりやすいため、セットバックなどの対策が有効です。

再建築不可物件のまま活用する方法はないのでしょうか?

「再建築不可物件を手放さずにそのまま活用したい」というときは、以下の方法で使えないかを検討してみてください。

- 駐車場・駐輪場にして収益化する

- トランクルームやレンタルスペース、資材置き場、貸倉庫にして収益化する

- 自動販売機を設置する

- 自分で家庭菜園したり貸し農園にしたりなど農園にする

- ドッグランにする