43条但し書き道路とは

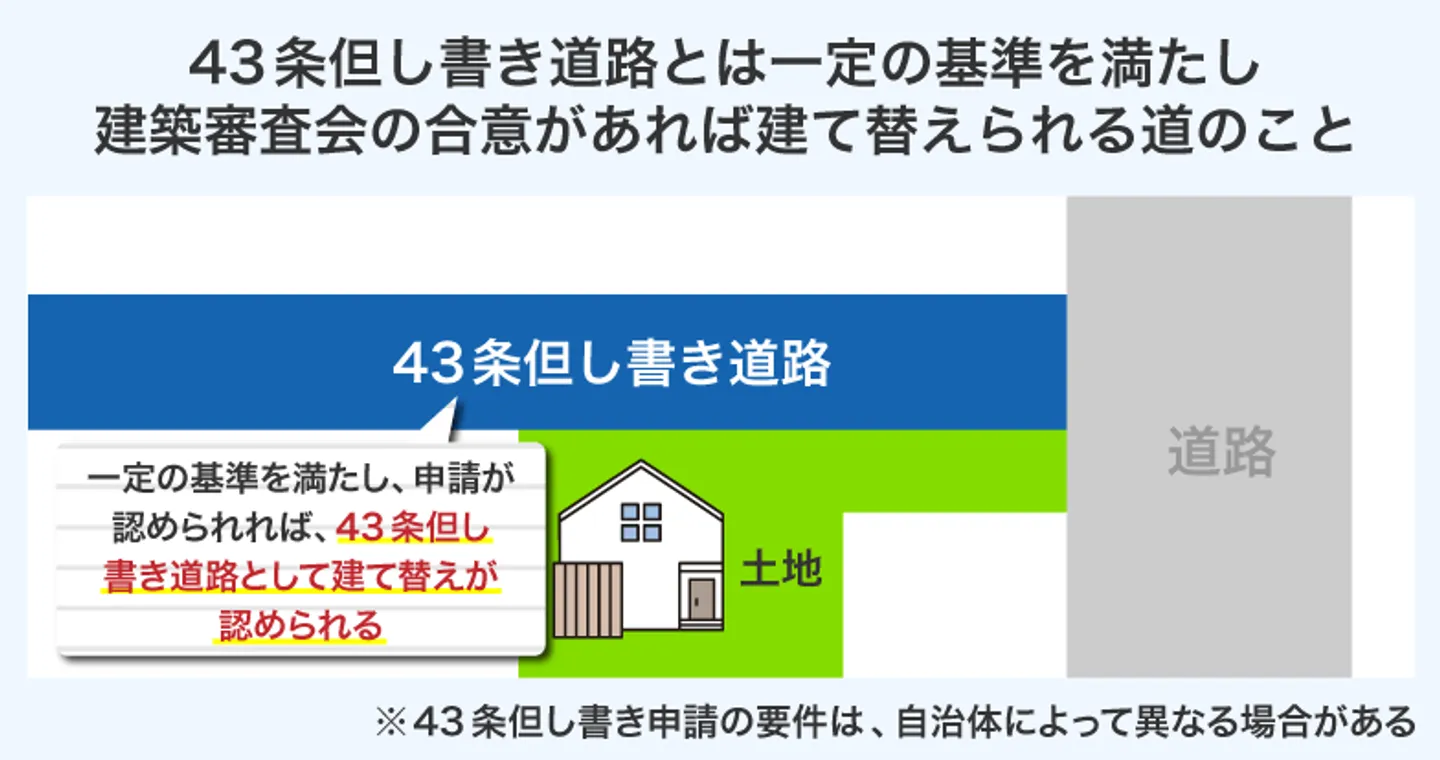

43条但し書き道路とは、建築基準法の道路に該当しないものの、例外的に建物の建築が認められる道を指します。

本来、建物を建てる際は「建物を建て替える敷地が、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」という接道義務を満たさなければなりません。

しかし、一定の基準を満たして建築審査会の同意を得られれば、建築基準法上における道路ではなくても43条但し書き道路として扱われ、建物の建て替えが可能になります。

なお、43条但し書き道路には、但し書き道路の認定(43条2項1号)、但し書き道路の許可(43条2項2号)の2種類があります。

2018年の法改正により従来の43条但し書き道路は但し書き道路の許可(43条2項2号)へと引き継がれ、建築審査会の同意を不要とする但し書き道路の認定(43条2項1号)が新設されました。

43条但し書き道路とは、建築できない土地を救済する道路

43条但し書き道路とは、接道義務を満たせず、建物の建て替えができない土地を救済するために設けられた道路です。

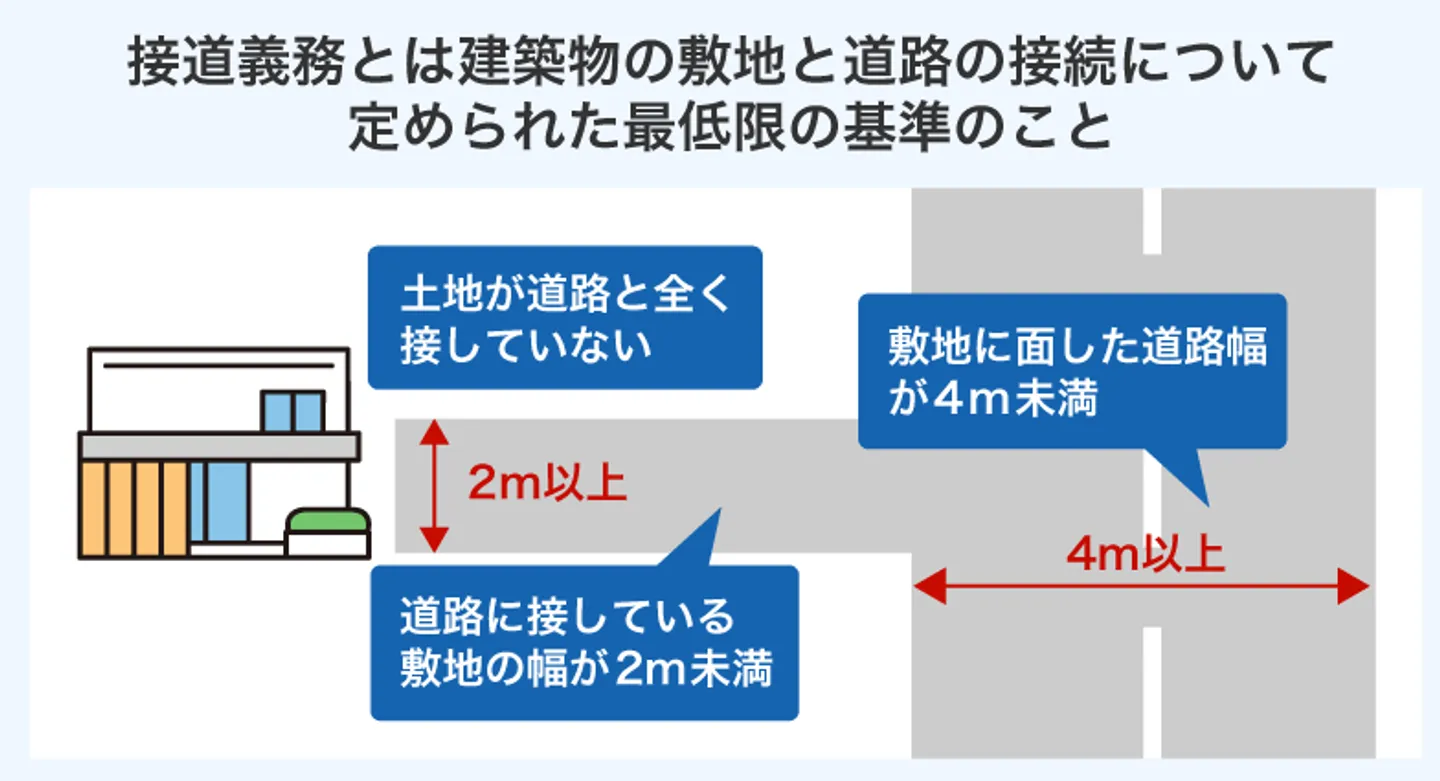

接道義務とは、建築基準法第42条で規定されている「建物を建て替える敷地が、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」という決まりです。建築基準法上の道路以外の道に接する土地は原則、建物の建て替えができません。

しかし、接道義務は1981年の建築基準法が改正されたときに規定された決まりであるため、1981年以前に建築された建物は接道義務を満たしていないケースが多々あります。

そこで救済措置として設けられたのが、43条但し書き道路という例外規定です。

一定の基準を満たし、建築審査会からの同意を得られれば、43条但し書き道路(43条2項2号)として扱われ、建物の建て替えが可能となります。

建築基準法上の道路とは

敷地内に建物を建て替えるには、建築基準法上の道路と敷地が接道している必要があります。建築基準法上の道路とは、建築基準法の第42条で定められている下記の道路(幅員4m以上)を指します。

| 法令 |

内容 |

| 第42条1項1号 |

道路法で規定されている道路(国道・県道・市道などの公道) |

| 第42条1項2号 |

都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などの法律によって作られた道路(開発道路) |

| 第42条1項3号 |

建築基準法施行時、都市計画区域編入時にすでに存在していた道路(既存道路) |

| 第42条1項4号 |

都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などの法律によって、2年以内に事業計画の執行が予定されている道路(計画道路) |

| 第42条1項5号 |

土地を建築敷地として利用するために新設された道で、特定行政庁からの指定を受けた道路(位置指定道路) |

| 第42条2項 |

建築基準法施行時に建物が立ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満の道で、特定行政庁が指定した道路(みなし道路・43条2項道路) |

参考:建築基準法の道路について:新宿区

敷地が第42条1項1~5号の幅員4m以上の道路との接道義務を果たしている場合は建て替えが可能です。一方で、幅員4m未満の道路と接している場合は原則建て替えができません。

しかし、43条但し書き道路の基準をクリアすれば、自治体に申請をして建築基準法上の道路(第42条2項)としてみなしてもらうことで例外的に建て替えが可能になります。

接道義務とは

建築基準法43条では、敷地と接する道路について「接道義務」というルールが規定されています。接道義務とは、建物を建て替える敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないというルールのことです。

接道義務を満たしていない場合は、自治体で43条但し書き道路の申請をして建築審査会からの同意を得る必要があります。接道義務が課されている理由は、消防車・救急車などの緊急車両の進入経路や災害発生時の避難経路を確保するのに必要なためです。

緊急車両の横幅は救急車だと1.89m、消防車(小型ポンプ車)だと1.90mあるため、接道幅が2m未満だと緊急車両が建物に接近できません。消火活動や救急活動に支障をきたすことになります。

また、日本は地震や台風などの災害が多い国です。大規模な災害が発生したときには避難が必要になる場合があるため、スムーズかつ安全に避難できるように接道義務が課されています。

接道義務については、下記の記事も参考にしてみてください。

43条但し書きの種類

「43条但し書き」には、以下の2種類があります。

- 43条2項1号に基づく認定制度

- 43条2項2号に基づく許可制度

元々は、建築基準法43条1項に但し書きの要件が定められていましたが、平成30年9月25日の法改正によって、建築審査会の同意が不要になる認定制度が新設されました。従来の43条但し書きは、43条2項2号に基づく許可制度として運用されています。

但し書き道路の認定(43条2項1号)

但し書き道路の認定(43条2項1号)とは、建築基準法の道路ではない幅員4m以上の道と2m以上接しており、かつ国土交通省や自治体が定める一定の基準に適合していれば、建築審査会の同意を得なくても建て替えができる制度のことです。

従来の43条但し書きだと、接道義務を満たしていない敷地で建て替えを行うには、必ず建築審査会の同意を得る必要がありました。

しかし手続きに手間がかかることから、手続きを合理化するために平成30年9月25日の建築基準法の改正によって新たに認定制度が創設されました。但し書き道路の認定基準は自治体によって少々異なる部分があるので注意しましょう。

但し書き道路の許可(43条2項2号)

但し書き道路の許可(43条2項2号)とは、敷地が建築基準法の道路に2m以上接していなくても、建築審査会の同意を得れば建て替えができる制度のことです。こちらは、従来の43条但し書きの内容を引き続き定めたものになります。

但し書き道路の認定を受けられない場合は、建築審査会の審査を経て建築許可を受ける必要があります。但し書き道路の許可を得るには、各自治体が定めている「包括同意基準」や「個別同意基準」を満たさなければなりません。

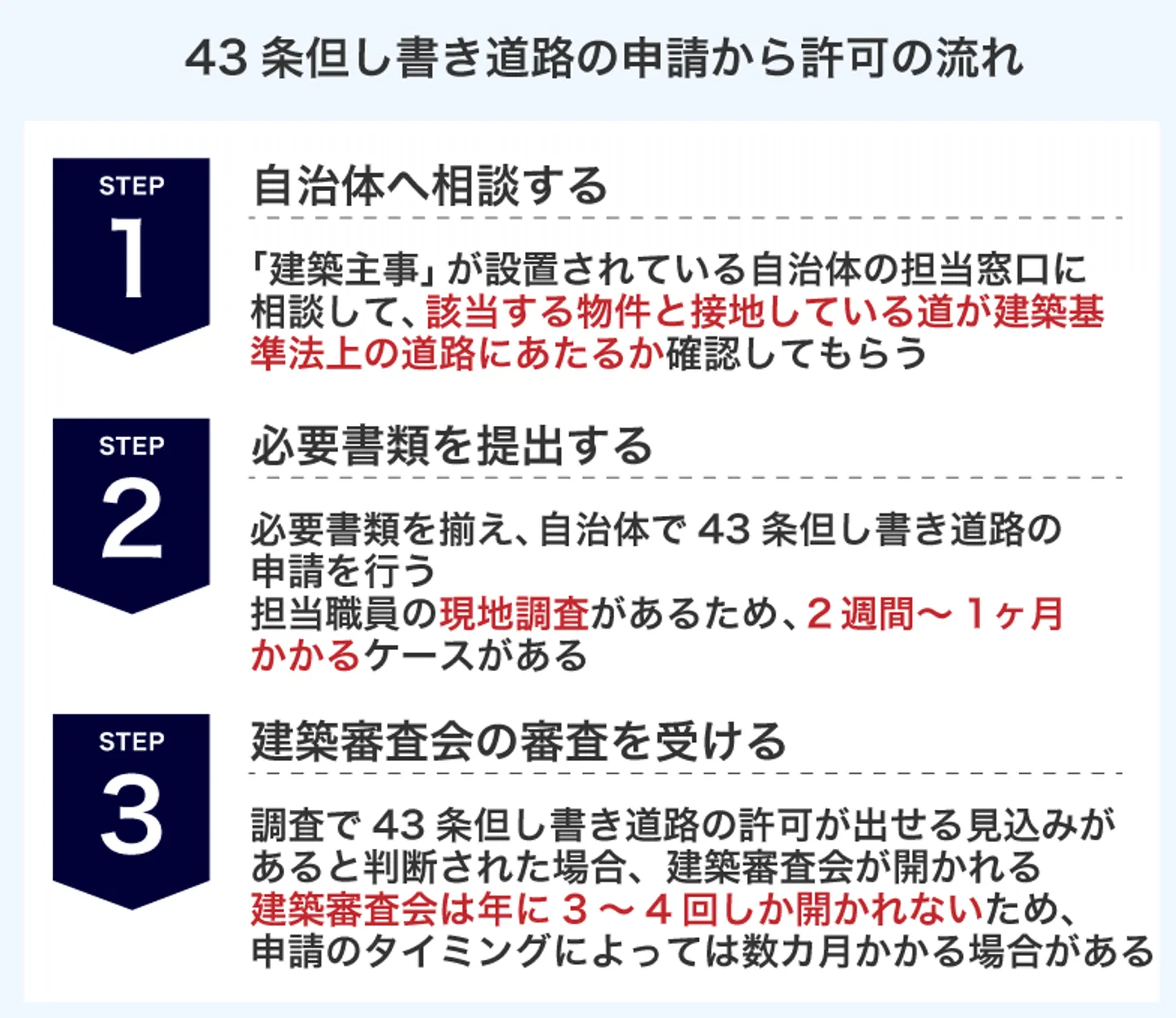

43条但し書き道路の申請から許可の流れ

43条但し書き道路の許可を得て建て替えを行うには、所定の手続きが必要になります。43条但し書き道路の申請から許可を得るまでの流れは下記の通りです。

- 自治体への相談

- 必要書類の提出

- 建築審査会での審査

ここからは、上記の各ステップについてそれぞれ詳しく解説していきます。

自治体への相談

まずは、「建築主事」が設置されている自治体の担当窓口に相談して、該当する物件と接地している道が建築基準法上の道路にあたるか確認してもらいましょう。

建築主事とは建築物の審査確認・検査などを行うための公務員のことであり、都道府県と政令指定の人口25万人以上の市では、建築主事の設置が義務付けられています。

人口25万人未満の自治体(政令指定ではない人口25万人以上の市も含む)では、都道府県知事と市町村長の同意を得ることで建築主事の設置が可能です。

なお、建築主事が設置されている自治体は、全国建築審査会協議会の公式ホームページ内にある「特定行政庁一覧」で確認可能です。特定行政庁一覧に掲載されている自治体に住んでいる場合は都道府県庁だけでなく、市区町村の役所でも相談に乗ってもらえます。

必要書類の提出

自治体の現地確認によって、該当する物件と接地している道が建築基準法上の道路ではないと判断された場合は、自治体で43条但し書き道路の申請を行う必要があります。申請に必要な主な書類は下記の通りです。

- 43条許可申請書

- 現況図

- 配置図

- 近況見取図

- 公図の写し

- 土地利用計画書

- 登記事項証明書

- 隣地の同意書

必要な書類や様式は自治体によって異なります。詳細については自治体の担当窓口に問い合わせるか、自治体の公式ホームページを確認してください。

また、43条但し書き道路の申請には手数料の支払いが必要になります。手数料の金額は自治体によって異なりますが、3~4万円程度です。別途、登記事項証明書や公図の写しなど申請に必要な書類の発行にも手数料が発生します。

なお、土地家屋調査士などの専門家に申請代行を依頼する場合、20~30万円程度の費用が必要となります。

その後、43条但し書き道路として申請許可を出せる見込みがあるか、提出された書類をもとに担当職員が現地調査を行います。

実際に申請する前に確認があり、調査には2週間~1ヶ月かかるケースもあります。書類を提出してもすぐに申請できる訳ではないので注意しましょう。

建築審査会での審査

調査で43条但し書き道路の許可が出せる見込みがあると判断された場合、建築審査会が開かれます。建築審査会は年に3~4回しか開かれません。申請のタイミングによっては数ヶ月かかる場合があるため注意しましょう。

建築審査会の審査に通過すれば消防同意や現場整備を経て許可通知書が交付され、該当物件での再建築の許可が得られます。

ただし、実際に再建築を行う際は43条但し書き道路の申請とは別に「建築確認申請」を行う必要があります。

建築確認申請をせずに再建築を行うと、建築基準法第99条によって1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があるのでご注意ください。

43条但し書き道路として認められる基準

43条但し書きの認定や許可を得るためには、特定行政庁が定めた一定の基準を満たす必要があり、これは自治体によって大きく異なります。ここでは、建築基準法で定められている最低限の基準についてそれぞれ解説します。

但し書き道路の認定基準

但し書きの道路の認定については、原則として下記の要件を満たしていれば、建築審査会の同意を得なくても建て替えが可能です。

- 避難および通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合する幅員4m以上の道に敷地が2m以上接していること

- 建築物の用途及び規模が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること

- 特定行政庁が交通上・安全上・防火上および衛生上支障がないと認めるものであること

避難及び通行の安全上必要な道とは、管理者の使用合意が得られていて、かつ一定の舗装がなされている下記のいずれかの道を指します。

- 農道などの公共の用に供する道

- 建築基準法施行令の第144条の4第1項各号に掲げる基準(位置指定道路の基準)に適合する道

利用者が少数である建築物の用途及び規模の基準とは、具体的に下記のいずれかに該当するものを指します。

- 用途:一戸建ての住宅

- 規模:延べ面積200㎡以内であること

ただ、但し書き道路の認定基準は自治体によって異なる場合があるため、詳細については管轄の自治体に直接問い合わせるか、公式サイトをご確認ください。

但し書き道路の許可基準(包括同意基準)

43条但し書き道路の認定基準を満たしていない場合は、原則として建築審査会の同意を得る必要があります。

ただ、43条但し書き道路に対応する不動産は数多く存在しており、個別に審査していると手続きに時間がかかるので、手続きを迅速化させるために「包括同意基準」というものが自治体ごとに定められています。

包括同意基準は事前に建築審査会の同意が得られているため、包括同意基準に適合している不動産であれば、基本的に建築許可が下ります。

包括同意基準に適合していない場合は、個別で建築審査会の審査を受ける必要があります。なお、包括同意基準は自治体によって大きく異なるため、自身の不動産が包括同意基準に適合しているか確認するには管轄の自治体に直接問い合わせるか、公式サイトをご確認ください。

43条但し書きの許可以外の再建築可能にする方法

43条但し書きの申請をして建築審査会の許可を受ければ、43条但し書き物件で再建築を行えます。

しかし、基準を満たしていなければ43条但し書きの申請ができないほか、申請ができたとしても必ず建築審査会からの同意を得られるとは限りません。

実は、43条但し書きの許可を受ける方法以外にも、再建築を可能にする方法はいくつかあります。

- 隣地を買う、借りる

- 通路部分の土地を位置指定道路として申請する

- セットバックする

ここからは、上記の方法についてそれぞれ詳しく解説していきます。

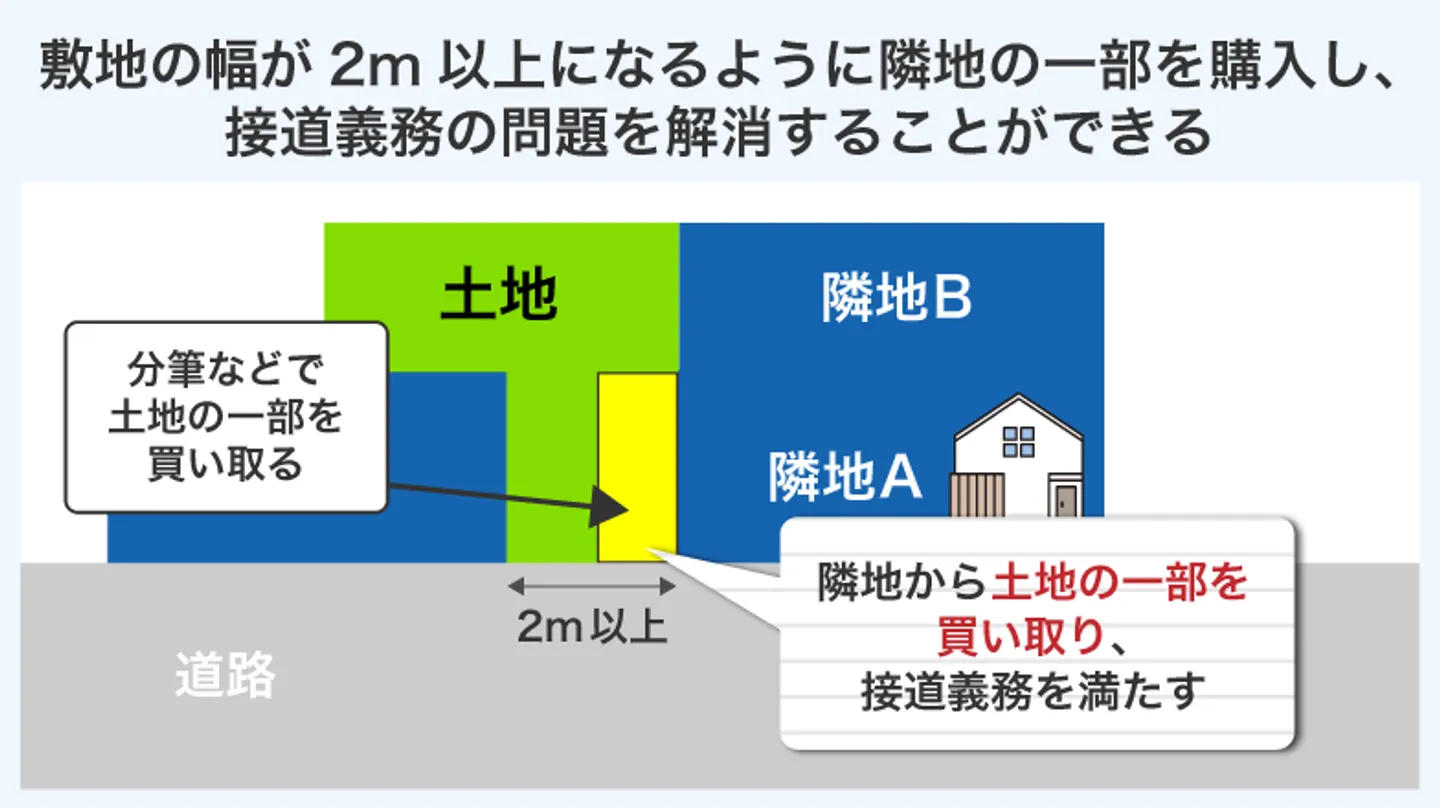

隣地を買う、借りる

所有する土地に隣接する土地が接道義務を満たしている場合、隣地の一部またはすべてを購入したり借りたりして接道義務を満たせば、再建築が可能になります。

隣地を購入した場合はそれだけ敷地面積が広くなるので、資産価値も大きく引き上げられる点もメリットです。しかし、この方法が使えるのは隣地の所有者が売却・貸借に応じてくれる場合に限ります。

隣地の所有者との直接交渉はトラブルになることも多いため、不動産業者に仲介を依頼して交渉するのがおすすめです。

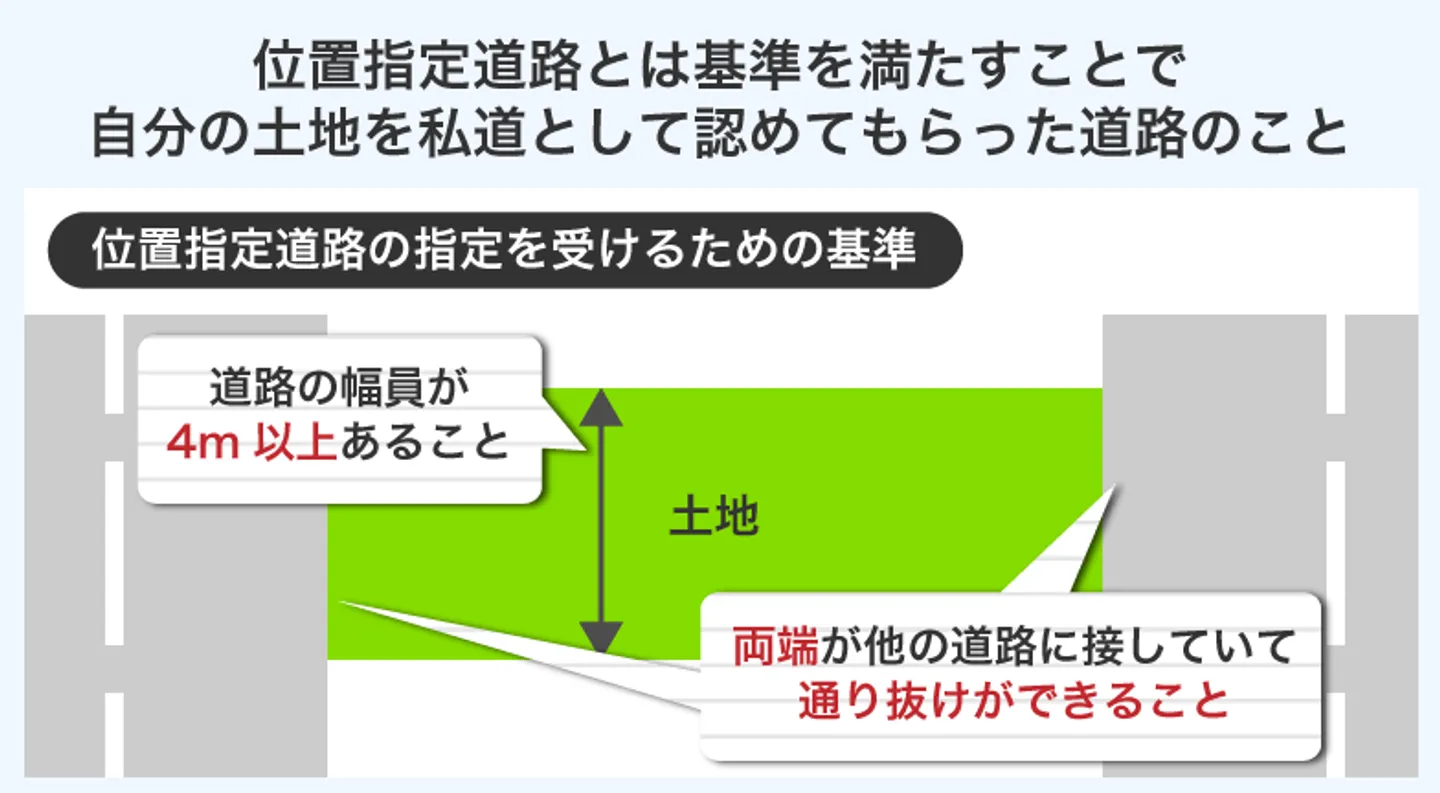

通路部分の土地を位置指定道路として申請する

敷地と接する道路の幅員が4m以上あるものの、建築基準法の道路として認められていない場合は、建築基準法第42条1項5号の「位置指定道路」として申請する方法があります。

位置指定道路とは、特定行政庁から自分の土地を私道として認めてもらった道路のことです。位置指定道路の指定を受けるには、原則として下記の基準を満たす必要があります。

・道路の幅員が4m以上あること

・両端が他の道路に接していて通り抜けができること

ただし、先が行き止まりになっていている道路の場合は、道路の長さが35m以下であれば位置指定道路の指定を受けられます。

長さが35m超あって、かつ先が行き止まりになっている場合は、自動車を転回させるための広場を35mにつき1ヶ所設けないと指定が受けられません。

位置指定道路を申請する場合は、まず自治体の建築指導課の窓口で個別に相談してください。

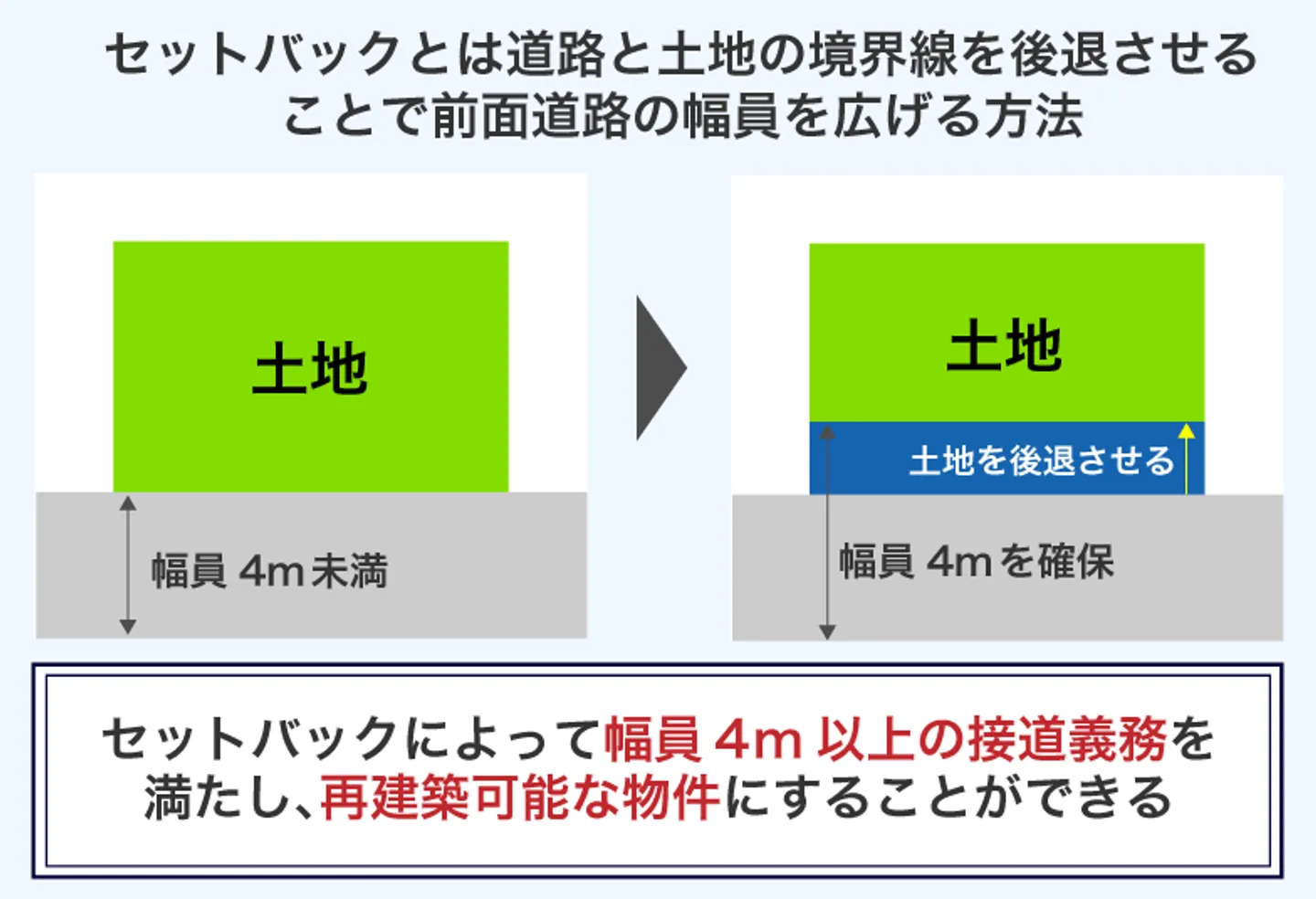

セットバックする

セットバックとは、敷地の境界線を後退させ、敷地と接している道路の幅を広げる方法のことです。

敷地と接している道が幅員4m未満で接道義務を満たしていない場合は、幅員が4m以上になるようにセットバックを行えば再建築が可能になります。

セットバックの工事費用は30~80万円が相場ですが、セットバックをすると敷地の面積が狭くなる点に注意が必要です。

セットバックでみなし道路にした場所は自分の土地ではなくなるため、塀や門、車、ガレージなどは置けません。

しかし、接道義務を満たすことで買い手が付きやすくなり、資産価値が上がるというメリットもあります。

また、自治体に申請をすればセットバックした部分の固定資産税を非課税にできる場合もあります。

セットバックや再建築不可物件の活用方法については、下記の記事でも詳しく紹介しています。

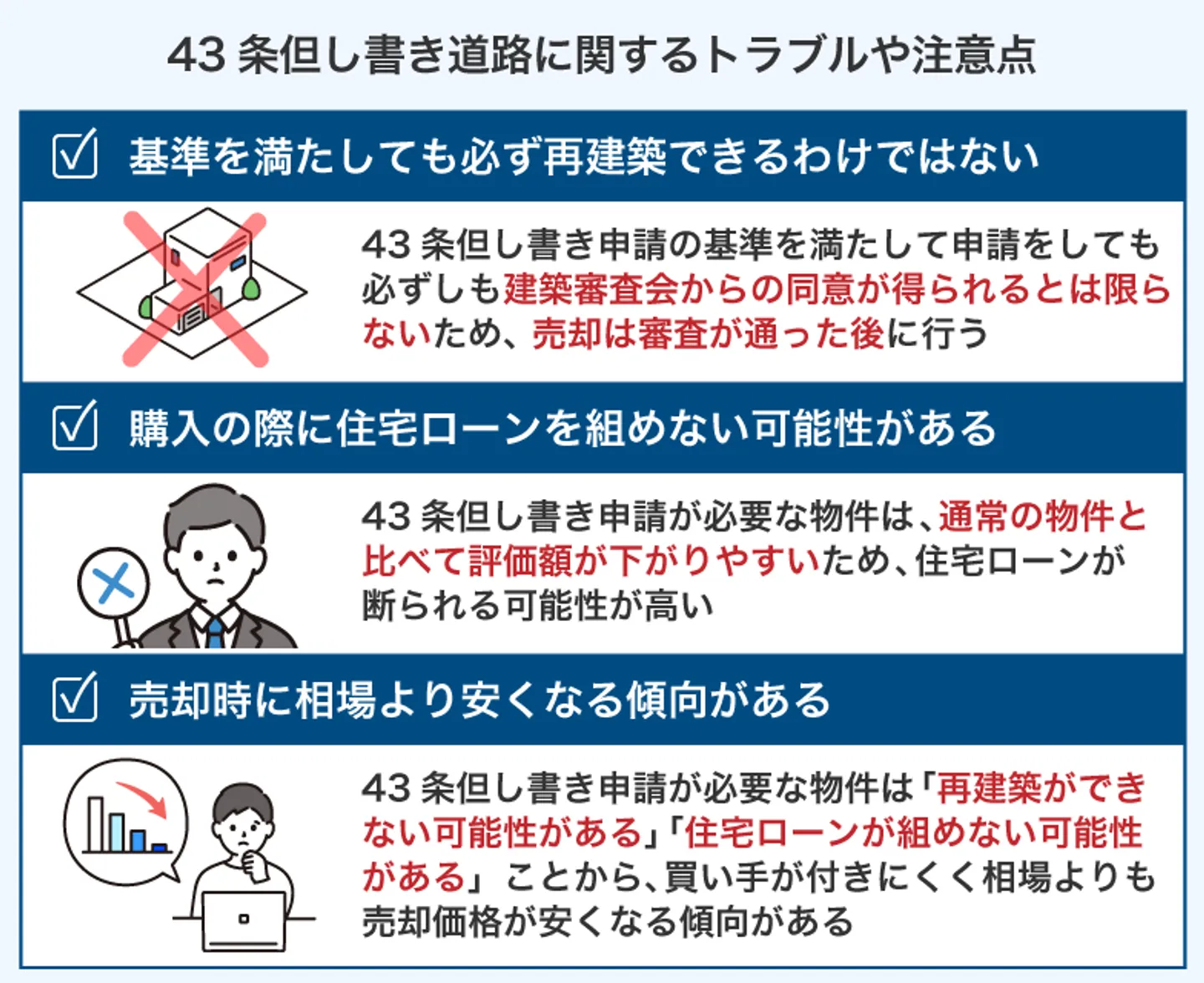

43条但し書き道路に関するトラブルや注意点

43条但し書き道路の物件を再建築・購入・売却する際、下記のようなトラブルが起こるリスクがあります。

- 基準を満たしても必ず再建築できるわけではない

- 購入の際に住宅ローンを組めない可能性がある

- 売却時に相場より安くなる傾向がある

ここからは、上記のトラブルや注意点についてそれぞれ詳しく解説していきます。

基準を満たしても必ず再建築できるわけではない

43条但し書き道路と接している土地で建て替えを行いたい場合は、43条但し書き申請(43条2項2号申請)をして建築審査会からの同意を得る必要があります。

しかし、基準を満たして申請をしたとしても建築審査会からの同意が必ず得られるとは限りません。

建築審査会の同意が得られないまま物件を売却してしまうと、買主との間でトラブルが発生する可能性が高いです。

買主に建築審査会の同意を得ていないことを伝えていなかった場合は、損害賠償を請求されたり契約を解除されたりする恐れがあります。

そのため、必ず建築審査会の審査が通った後に売却しましょう。また再建築の可否は、あくまで審査時点での物件の状態で判断されます。

審査基準が厳しくなったり廃止されたりすると、購入時点では再建築可能で合った物件でも将来的には再建築できない可能性があることも頭に入れておきましょう。

購入の際に住宅ローンを組めない可能性がある

住宅ローンを組むときは、購入する土地や建物などの不動産を担保に入れるのが一般的です。住宅ローンの審査では、申請者の属性(年齢や職業、年収、勤続年数、健康状態など)に加えて担保に入れた不動産の価値が重視されます。

そのため、不動産の価値が高いほど住宅ローンの審査に通りやすい傾向です。しかし、43条但し書き申請(43条2項2号申請)が必要な物件は、ローン申請時点では審査に通っていても将来的に再建築できなくなる可能性があります。

そのため、通常の物件と比べて買主に避けられやすく、評価額も相場よりも大幅に安くなることがあります。

価値が低い不動産を担保に入れた場合、希望の融資額まで借りられなかったり担保として認めてもらえず住宅ローンを断られたりする可能性が高いので注意が必要です。

再建築不可物件の住宅ローンについては、下記の記事も参考にしてみてください。

売却時に相場より安くなる傾向がある

前述の通り、43条但し書き道路と接道している物件は「再建築ができない可能性がある」「住宅ローンが組めない可能性がある」など通常の物件よりもリスクが高いことから不動産市場での需要は低い傾向にあります。

そのため売却時に買い手が付きにくく、相場通りに売却するのが難しいのがデメリットです。

通常の不動産仲介業者に依頼すると売却額が相場よりも大幅に下回る可能性が高いため、訳あり物件専門の買い取り業者に依頼することをおすすめします。

43条但し書き道路の物件を持つメリット

43条但し書き道路に接する物件を持つメリットとして、以下の2つが挙げられます。

- 物件が相場よりも安く手に入りやすい

- 交通量が少ない

前述の通り、43条但し書き道路の物件はさまざまなリスクにより買い手が付きにくいことから、相場よりも安く販売されていることが多いです。

立地条件が良いのに物件の価格が高くて手が出せないといった場合でも、43条但し書き道路の物件であればお得に購入できる可能性があります。

また、43条但し書き道路の物件は公道と離れているケースが多いです。公道と離れている場所は比較的交通量が少ないため、排気ガスや騒音問題に悩まされにくいほか、子供を安心して遊ばせやすいといったメリットがあります。

売主にとってはデメリットの多い43条但し書き道路ですが、建て替えの予定がない買主にとってはメリットが多い物件であるといえるでしょう。

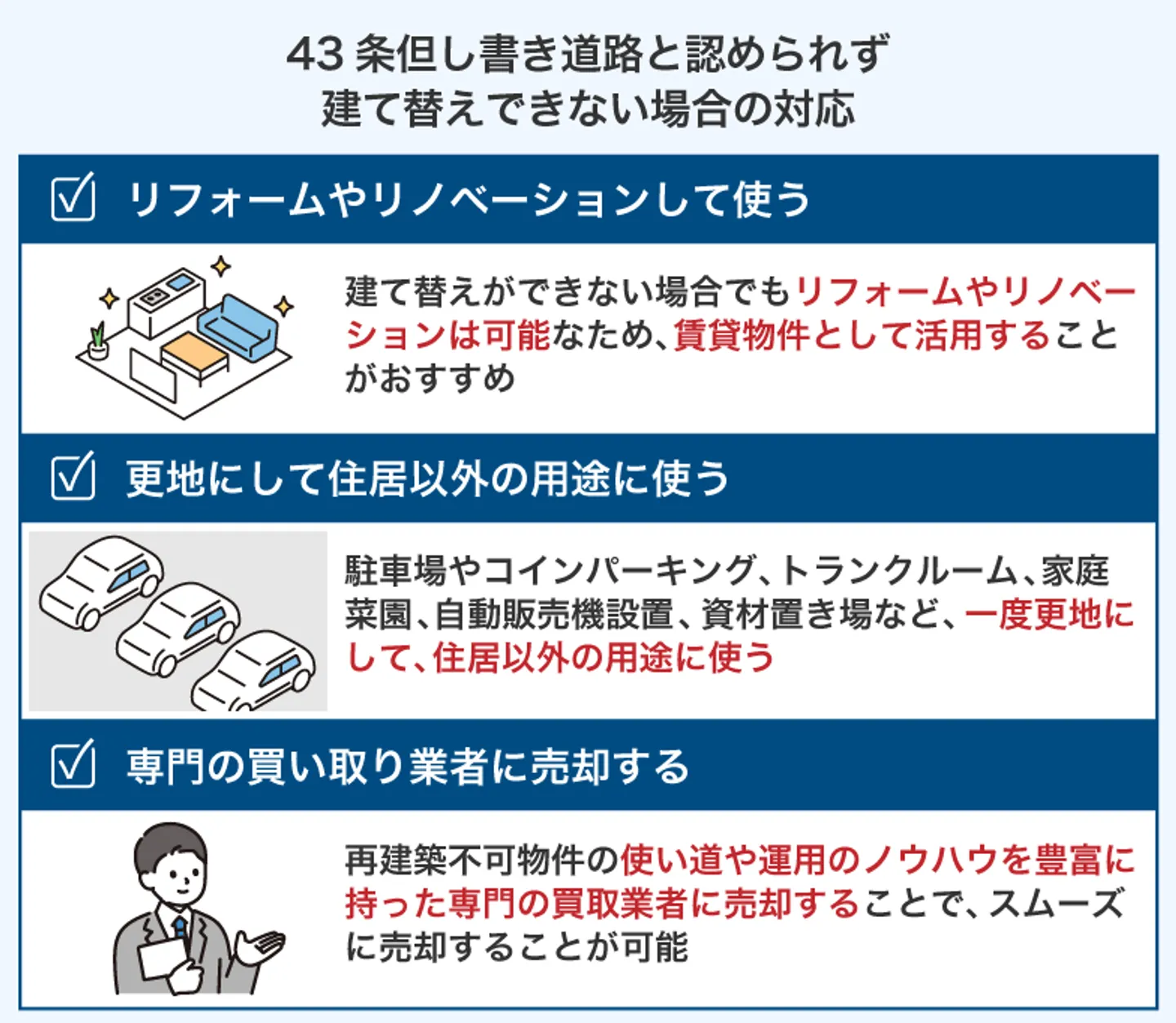

建て替えできない場合の対応

43条但し書き道路と認められず、どうしても建て替えができない場合は、下記の方法で再建築不可物件を活用できます。

- リフォームやリノベーションして使う

- 更地にして住居以外の用途に使う

- 専門の買い取り業者に売却する

ここからは、上記の対応方法についてそれぞれ詳しく解説していきます。

リフォームやリノベーションして使う

建て替えができない物件でも、リフォームやリノベーションをして住んだり、貸し出したりして活用可能です。建て替えができない物件は購入物件としてだと避けられやすい傾向にありますが、賃貸物件としてなら比較的容易に契約を結べます。

特に東京23区のような家賃相場が高い地域だと、相場よりも安ければ築年数が古くても気にしない方が多いので入居者も見つかりやすいです。

また、建て替えができない物件は通常の物件よりも固定資産税が安いため、自分で住む場合でも貸す場合でも出費が抑えられる点がメリットです。

ただし、建て替えができない物件のリフォーム・リノベーションは、建築確認申請が不要な下記の範囲に限ります。

- 10㎡未満の増改築(防火・準防火地域に指定されている場合は除く)

- 主要構造部の1/2未満の修繕

再建築不可物件では建築確認申請をしても建築許可が下りません。建築確認申請が必要な大規模な増改築・修繕はできないため注意が必要です。

ただし、再建築不可物件が「4号建築物」に該当する場合は、特例として大規模な修繕工事でも建築確認申請は不要です。(2025年4月の建築基準法改正により、4号建築物の特例は廃止される予定)

4号建築物に当てはまる建物の条件は以下の通りです。

| 木造建築物 |

・延べ面積が500平米以下

・階数は2階以下

・高さ13m以下

・軒高9m以下 |

| 木造以外の建築物 |

・平屋建て

・延べ面積が200平米以下

|

もし、建築確認申請が必要になる工事を無断で行った場合は違法建築物件となり、発覚すると最悪自治体から取り壊しを命令される恐れがあります。

再建築不可物件のリフォームやリノベーションについては、下記の記事も参考にしてみてください。

更地にして住居以外の用途に使う

リフォーム・リノベーションができず貸し出せる状態ではなかったり、建物が倒壊する危険があったりする場合は、更地にして住居以外の用途に使う方法もあります。

駐車場やコインパーキング、トランクルーム、家庭菜園、自動販売機設置、資材置き場などさまざまな用途で活用できます。ただし、住居を取り壊してしまうと固定資産税が6分の1で計算される優遇制度が受けられなくなります。

固定資産税が6倍程度まで値上がりする恐れがあることも頭に入れておきましょう。また、一度更地にしてしまうとそのままでは再建築ができません。

不動産市場での需要も少ないため、売却するときに相場よりも安値で取引される可能性が高いです。

更地にするとやり直しがきかなくなるため、更地にして活用した方が良いのか、それとも更地にせず別の方法で活用した方が良いのか慎重に検討しましょう。

再建築不可物件を更地にするメリット・デメリットは下記の記事も参考にしてみてください。

専門の買い取り業者に売却する

再建築不可物件を活用しないまま所有し続けていると、固定資産税を支払い続ける必要があるため負担が大きくなります。

また、建物の倒壊・破損によって人をケガさせてしまった場合は損害賠償を請求されるリスクがあるのもデメリットです。

再建築不可物件の上手な活用方法が見つからなければ、再建築不可物件や事故物件などの訳あり物件を専門に取り扱っている買い取り業者に売却してしまいましょう。

再建築不可物件は通常の不動産業者だと買い取りを断られるケースが多いです。しかし、専門の業者なら再建築不可物件の使い道や運用するノウハウを持っているため、買い取りしてもらえる可能性が高いです。

まとめ

今回は、43条但し書き道路の概要や生じうるトラブル・注意点、申請の流れについてご紹介しました。建物を建て替えるには接道義務を満たさなければなりませんが、43条但し書き道路の申請をして建築審査会からの同意を得れば、接道義務を満たしていなくても建て替えが可能になります。

しかし、43条但し書き道路は将来的に建て替えできない可能性があるので、接道義務を満たしている物件と比べて買主から敬遠されやすく、評価額も安くなる傾向があります。

専門の買い取り業者に相談すれば、面倒なトラブルに巻き込まれることなく、安心して物43条但し書き道路の物件の売却が可能です。

当サイトを運営している「株式会社クランピーリアルエステート」は、再構築不可物件や事故物件、空き家などの訳あり物件の買い取りを専門に行っています。これまで多くの訳あり物件を買い取ってきた実績があり、運用ノウハウを確立してきたからこそ、積極的かつ高額な買い取りが可能です。

また、面倒な手続きやトラブルの対応はすべて当社が行うので、手間をかけずスピーディーに売却できます。ご相談や査定は無料で行っているので、「他社で買い取りを断られた」「再建築不可物件をできるだけ高く売却したい」「査定を聞いてみたい」という方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。