共有名義不動産は原則として滞納者の持分のみが差し押さえの対象になる

他の共有者が個人的な借金や税金などを滞納していると、その債権回収として共有持分が差し押さえ対象になるケースがあります。ただし、抵当権が不動産全体に設定されていない限り、差し押さえ対象になるのは滞納者の持分のみです。同じ共有名義不動産の共有者であっても、滞納者以外の財産が一緒に持っていかれることはありません。

まず差し押さえとは、支払いや税金を滞納する債務者の不動産、預貯金、給与、動産などを、法的強制力をもってそれらの処分を禁止する手続きです。「法律的にお金を取り立てる権利(債務名義)」を得た債権者が、裁判所に申し立てて実施されます。

債務名義に該当するのは、多くの交渉や法的手続きを経てようやく手に入る「裁判の確定判決や仮執行宣言判決」「和解調書」などの文書です。つまり差し押さえは、最後まで不誠実な態度を貫く滞納者へ講じる最終手段の意味合いがあります。

滞納者は差し押さえの拒否はできず、もし抵抗や妨害をすれば強制執行妨害罪に該当する可能性があります。

ここで出てくるのは、「共有名義不動産はある意味で共通の財産なのだから、他の共有者の持分も差し押さえ対象になるのでは」という疑問です。

差し押さえ対象になるのは、あくまで滞納者の共有持分のみです。共有持分はあくまで共有者個人が持つ財産という解釈になるので、同じ不動産を共有していようが、滞納者の債務のせいで他の共有者の財産が強制的に回収されることはないという理屈になります。

ただし例外もあります。例えば固定資産税や都市計画税のように不動産そのものに課される税金を滞納した場合や、不動産全体に抵当権が設定されている場合には、共有者全員の共有持分が差し押さえの対象となる可能性があります。

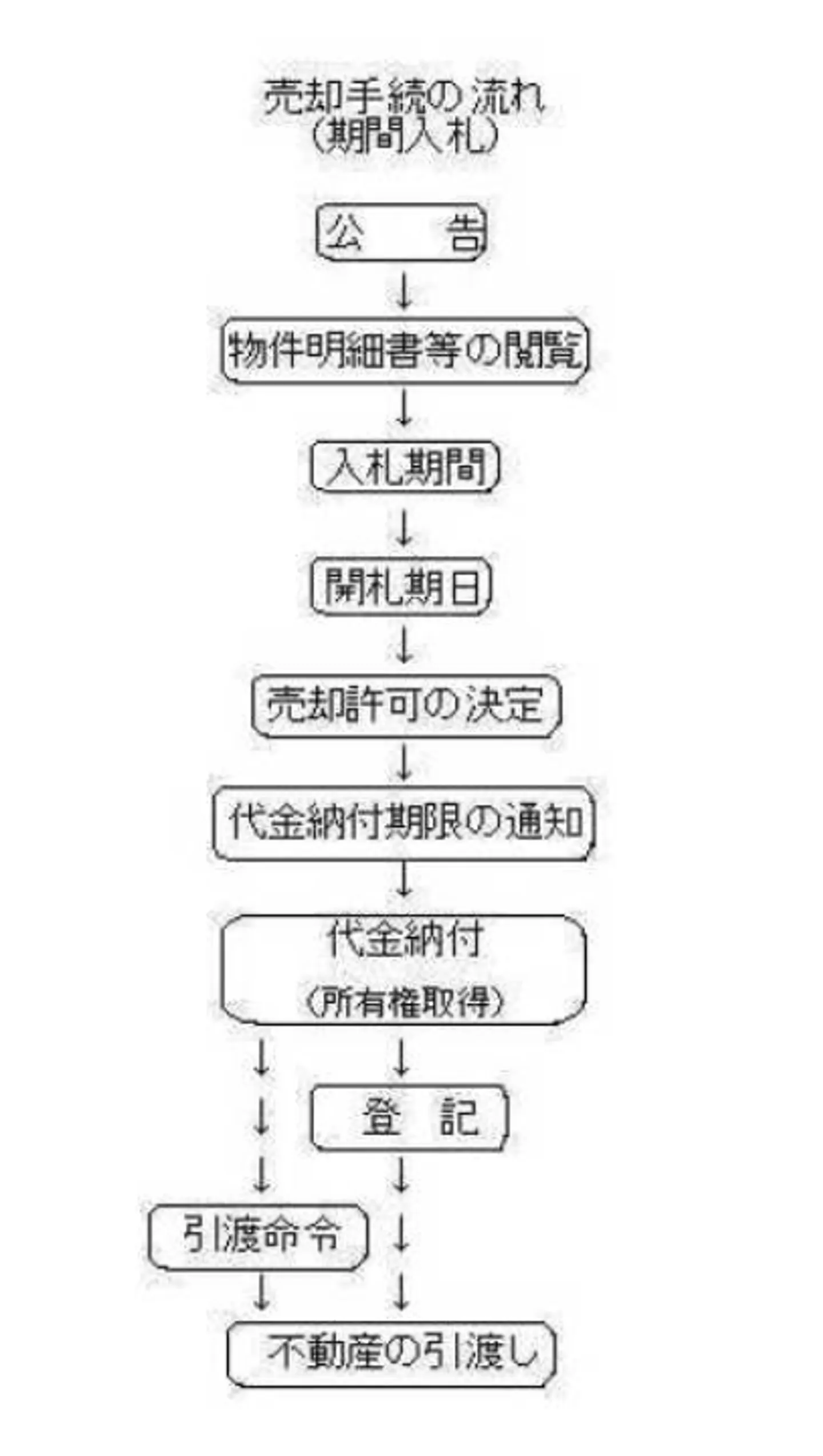

差し押さえられた滞納者の共有持分は、地方裁判所がおこなう「競売」にかけられ、オークション形式で売却されます。この売却益が、滞納分の支払いに充てられます。

裁判所 競売不動産の買受手続について

共有持分の落札者が、滞納者の代わりに新しい共有者になります。なお競売が始まる前なら、債権者の許可の下、「任意売却」による一般市場での現金化も可能です。

【例外】不動産全体が差し押さえの対象になるケース

共有名義人が借金や納税を滞納しても、差し押さえられるのは基本的に滞納者の共有持分のみです。しかし、以下のケースに該当する場合は、不動産全体が差し押さえられることがあります。

| 項目 |

内容 |

| 抵当権が不動産全体にかかっている場合 |

共有者全員の同意で設定されているため、一人の返済不能でも不動産全体が競売対象になる。 |

| 固定資産税を滞納している場合 |

固定資産税は物件単位で課税され、共有者全員に連帯納付義務があるため全体が差押対象になる。 |

各ケースについて詳しく解説します。

抵当権が不動産全体にかかっていた場合

共有名義の不動産でも、不動産全体に抵当権が設定されていると、債務を返済できないときは不動産全体を差し押さえられる可能性があります。なお、共有物自体に抵当権を設定するには「共有者全員の同意が必要」です。

共有名義人の返済が滞り、競売や差押えの手続きが進められている可能性がある場合、まずは登記簿で「抵当権の設定範囲」を確認してください。不動産全体に抵当権が設定されており、あなたも設定登記に署名押印している場合、共有名義人が返済不能となったときに、不動産全体の売却で回収が図られるリスクがあります。

もし、あなたが同意していないのに不動産全体に抵当権が設定されている場合は、登記手続きに誤りや不正があった可能性が高いです。その場合は、登記抹消請求や執行停止の申立てを検討することが重要です。

早急に登記簿謄本を取得し、抵当権の設定範囲や設定者の記載を確認したうえで、弁護士や司法書士などの専門家へ相談することが重要です。

一方、共有者の「持分のみ」に抵当権が付いている場合は、原則として差し押さえの対象はその持分に限られます。あなたの持分が差し押さえられることはありません。ただし、その持分を第三者が落札して共有関係になると、共有関係が複雑化してトラブルが生じやすくなるのが懸念点です。

なお、ペアローンの場合はそれぞれの債務を担保するために、同じ不動産全体に抵当権を設定します。つまり、ひとつの不動産に2本の抵当権が設定されます。そのため、どちらか一方の返済が滞っただけでも、不動産全体が差し押さえられる可能性がある点に注意しましょう。

固定資産税を滞納していた場合

共有名義の不動産では、たとえ一部の共有者だけが固定資産税を滞納した場合でも、不動産全体が差し押さえの対象となる可能性があります。これは、固定資産税が「物件単位」で課税され、納税義務が共有者全員に連帯して課せられるためです。

第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。

引用元 e-Gov法令検索「地方税法」

理論上は、各共有者が自分の持分割合に応じて税金を負担します。しかし、実務上は自治体が「全員に連帯して請求」するため、誰かひとりでも支払わないとほかの共有者に請求が回ります。

地方税法第373条第2項には、納期限の翌日から起算して20日以内に督促状が発送され、そこからさらに10日が経過すると、条件次第では差押えが可能になると明記されています。

固定資産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

引用元 e-Gov法令検索「地方税法」

つまり、滞納してから最短1ヶ月ほどで差押え登記に移行する可能性があります。ただし、実際には財産調査や催告等といったプロセスを挟むため、実際の差押えは数か月以上後になることも多いです。

滞納が発生している可能性がある場合は、まず自治体の税務課へ連絡して滞納状況を確認しましょう。そのあと、弁護士や司法書士などの専門家を通じて早期に対応する必要があります。

また、不動産全体が差し押さえられるのを防ぐために、他の共有者が一時的に滞納分を肩代わりして納付するという方法もあります。立て替えた共有者は、滞納者本人に対して立替分の返還を求める「求償権」を行使できます。

求償権とは、他人の債務を代わりに支払った者が、その支払った分を本来の債務者に請求できる権利のことです。

なお、建て替えた固定資産税を請求するためにも、納付書や領収書のコピー、振込明細など支払いの経緯や金額がわかる証拠をしっかり残しておくことが重要です。

共有者の持分が差し押さえられた後に第三者が共有者に加わるリスク

原則として滞納者の共有持分が差し押さえ対象になっても、他の共有者に直接影響が出ることはありません。しかし、競売や任意売却で共有持分を購入した、これまで顔も知らなかった第三者が、同じ不動産へ急に共有者として加わることで間接的にリスクが存在します。

共有者の共有持分が差し押さえられた後に、第三者が共有者に加わるリスクは次の通りです。

- 新たな共有者(落札者)と合意が取れず不動産の処分・管理が困難になる

- 不動産を使用している場合、新たな共有者から賃料を請求されるリスクがある

- 新たな共有者から持分の買取りや譲渡を求められるリスクがある

- 新たな共有者の関係者が敷地に立ち入るリスクがある

- 新たな共有者から共有物分割請求をされるリスクがある

競売や任意売却で共有持分を取得するのは、多くの場合、不動産業者や投資家です。

不動産の活用や転売による収益を目的としているケースが多く、その過程で共有者にとって望ましくない状況が生じる可能性もあります。

こうした行動は原則として法律の範囲内で行われるものであり、違法な手段が用いられない限り、法的に強制的に止めさせることはできません。

現実的な対応としては、任意の話し合いを通じてお互いが納得できる解決策を探ることが基本となります。

相手も法に基づいて権利を行使している立場であるため、感情的に「悪人だ」と決めつけたり、強引な手段で排除しようとすることは避け、冷静に対処することが重要です。

1.新たな共有者(落札者)と合意が取れず不動産の処分・管理が困難になる

競売の落札者や任意売却での買主は、基本的に顔も住所も知らない第三者です。その第三者が新たな共有者となる場合、連絡や意見調整時に認識の食い違いが出るトラブルが懸念されます。とくに危惧される問題は、新たな共有者からの合意が得られず、不動産の処分や管理が困難になるケースです。

弊社でも「新しい共有者と持分についての協議を行ったが話が進まない」という理由で買取のご相談をされる方も多くいらっしゃいます。

共有名義不動産を処分・管理する行為には、他の共有者の同意がなければ実施できないものが数多くあります。具体的には、民法第251条の「変更行為」と、民法第252条の「管理行為」のいずれかに該当するものです。

| 行為名 |

具体例 |

必要な同意数 |

| 変更行為 |

・共有名義不動産全体の売却

・取り壊し、増改築、建て替え、大規模リフォーム

・おおむね3年超の長期賃貸借契約 |

共有者全員 |

| 管理行為 |

・軽微なリフォーム

・土地の分筆

・おおむね3年以下の短期賃貸借契約 |

共有者の共有持分割合の過半数 |

たとえば、共有名義のアパートを全体で売却する方針について、他の共有者全員の同意を得ていたとしても、新たな共有者が「自分なら経営を立て直せる」と売却に反対すれば、その共有名義不動産の売却が認められません。

仮に新たな共有者の共有持分割合が過半数なら、軽微なリフォームや土地の分筆などは新たな共有者の一存で進められます。たとえ、これまで共有者全員で意見が一致していた決まり事や運営方針が存在していても、新たな共有者がそれに納得しなければ、体制を見直す必要性が出てくるかもしれません。

上記の他には、新たな共有者と連絡がつかず同意を取れないトラブルも想定されます。

2.不動産を使用している場合、新たな共有者から賃料を請求されるリスクがある

居住しているなど共有名義不動産を使用している人は、新たな共有者から賃料を請求されるリスクがあります。

前提として、共有名義不動産は「共有者の共有持分割合に応じて自由に利用できる」「持分を超えた使用には対価を支払う義務がある」と、民法第249条にて定められています。

(共有物の使用)

第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

e-Gov法令検索 民法第249条

もし共有名義不動産を占有する共有者がいた場合、新たな共有者から「私の持分を使っている分だけ賃料を払ってほしい」と請求されるかもしれません。たとえば共有持分割合が1/3ずつで共有者が1人が占有しているケースだと、新たな共有者は自己持分である1/3分の賃料を請求できる権利があります。

これまで特定の共有者による占有の許可が取れていたとしても、新たな共有者が権利を主張すれば、その合意は崩れて賃料を支払う必要が出てくる可能性があります。

3.新たな共有者から持分の買取りや譲渡を求められるリスクがある

新たな共有者が、賃料ではなく共有持分そのものの譲渡(売却や贈与)を求めるリスクがあります。自分の共有持分を増やすことには、以下のメリットがあるからです。

- 共有持分割合が全体の過半数になれば、管理行為を自分の意思でおこなえる

- すべての共有持分を所有できれば、単独名義不動産として自由に売却や活用ができる

そのため、新たな共有者となった不動産業者や投資家は、高い確率で他の共有者に共有持分の買取などを打診します。しかしなかには、強引な手段で共有持分の譲渡を迫る悪質な者がいるのも残念ながら事実です。

実際に筆者がこれまでお受けした相談のなかで、他の共有者から譲渡を強く迫られたトラブル例をいくつか紹介します。

- 共有持分を買い取らせてほしいと、毎日のように電話やメールが届いてノイローゼになりそうだった

- 「共有持分を渡さないと、あなたはどうなるかわからない」と、脅しの文書が届いた

- 自分の家や職場に突然訪問し、断っても長時間居座り続けた

- 騒音による嫌がらせが毎日続いた

上記の行為がエスカレートした結果、暴力・脅迫などの犯罪にまで発展するケースもありました。もし相手が違法行為やそれに類似する行為で譲渡を迫ってきたときは、弁護士や警察へすぐに相談することを強く推奨します。

4.新たな共有者の関係者が敷地に立ち入るリスクがある

前述の通り、共有名義不動産の共有者は民法第249条の規定により、自分の持分を超えない範囲でなら共有物を使用できます。

条文における「使用」の実務上の解釈ですが、実は敷地への立ち入りや建物の占有に関してはほとんど制限されていません。少しでも共有持分を持つ人は、共有名義不動産の自由な出入りが認められています。

つまり、新たな共有者が勝手に敷地へ立ち入る行為は原則として合法の範囲です。顔も知らない落札者が突然敷地に侵入したり建物を占有したりしても、法律的には問題がないのです。最高裁判所でも、他の共有者の持ち分に応じた使用を妨げない限り、共有者の占有に違法性はないと判決が出ています。

新たな共有者の侵入や占有を防ぐには、お願いして任意で止めてもらうしかありません。

ただし、新たな共有者が「民法252条に基づいて決めた使用方法を無視する」「協議を拒否しつづけて単独で占有を続けている」など、他の共有者の生活を著しく妨害するなど、持ち分に応じた使用の妨害が確認できれば、新たな共有者による占有が違法となる場合もありえます。

立ち退きの正当事由などに関しては、以下の記事で詳細を解説しています。

5.新たな共有者から共有物分割請求をされるリスクがある

民法第256条における「共有物分割請求」とは、共有者の1人が他の共有者全員に対し、共有物の共有状態の解消を目的とした分割を求める手続きです。

(共有物の分割請求)

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

e-Gov法令検索 民法第256条

共有物分割請求には、法的強制力が存在します。新たな共有者から「共有物分割請求」を起こされると、他の共有者は全員拒否できません。

共有物分割請求が起こされると、基本的に請求した共有者や代理人弁護士からの内容証明郵便にて通知されます。

共有物分割請求では、以下3つのうち全員が合意した分割が実施されます。

| 分割方法 |

概要 |

| 現物分割 |

共有物が土地の場合、土地を共有者の共有持分割合などに応じて区分し、区分した土地を1つひとつ共有者の単独名義で登記し直す方法 |

| 代償分割 |

共有者の1人が相応の代償金を支払い、他の共有者の共有持分をすべて買い取って単独名義にする方法 |

| 換価分割 |

共有名義不動産全体を売却し、売却代金を共有持分割合に応じて分配する方法 |

もし話し合いでは意見がまとまらないときは、裁判所にて「共有物分割請求調停」や「共有物分割請求訴訟」などを申し立てて解決を目指すことになります。実務上、共有物分割請求の場合は調停を申し立てるケースがほぼ見られず、訴訟によって判決または和解での判断を仰ぎます。

新たな共有者から一連の共有物分割請求が起こされると、ほとんどのケースで共有状態が解消されます。共有名義不動産の状態や分割方法によっては、不動産から出て行かざる得ないこともあるでしょう。また、訴訟まで進んだときは、結果が確定するまで数か月〜1年以上の時間を有します。

共有名義不動産が差し押さえられる3つのケース

共有名義不動産が差し押さえられる原因として、主に以下3つのケースが挙げられます。

| 原因 |

内容 |

| 住宅ローンの滞納 |

住宅ローンの返済が長期間滞ると、金融機関が抵当権を実行して不動産を競売にかけます。

|

| その他の債務の滞納 |

カードローンや事業資金など他の借入金を返済できない場合、債権者が裁判で「債務名義」を得て差押えを行うことがあります。

|

| 税金の滞納 |

固定資産税や住民税などの滞納が続くと、市区町村が「滞納処分」として不動産を差し押さえ、公売にかけられることがあります。

|

住宅ローンの滞納

住宅ローンを組む場合、ローンを組む不動産に対して「抵当権」を設定するのが一般的です。

抵当権とは、住宅ローンなどの債務が払えなくなったときのために、不動産を担保として設定する権利です。

抵当権が付いた共有名義不動産は、返済が数か月滞ると金融機関からの督促・催告が行われます。それでも支払いがなければ、権利に基づいて差し押さえられます。抵当権による競売は、裁判を経て「債務名義」を取得する必要がなく、抵当権を証明する書類を添えて裁判所に申し立てれば実施可能です。

正確には差し押さえの申し立てではなく、抵当権の実行としての競売申立等になります。

差し押さえを回避するには、返済が困難になる旨を早めに債権者に伝えておき、返済スケジュールの見直しや任意売却などを検討するのがよいでしょう。

その他の債務の滞納

共有者が個人的な債務を長期間滞納している場合、法的手続きを進められると、その共有者の共有持分は差し押さえ対象になります。差し押さえの原因となる主な債務の種類は、次の通りです。

- 消費者金融などからお金を借りる際に結ぶ「金銭消費貸借契約」における債務

- 金融機関や自治体などからの事業融資や個人融資の返済分

- 不動産や商品などの購入や工事の依頼などに関する支払い

- クレジットカードの支払い

- 損害賠償金

抵当権などが設定されていない債務は、原則として債務名義を取得しなければ差し押さえを実施できません。債務名義の多くは「確定判決」や「和解調書」など裁判を経て入手する文書であるため、滞納したからといっていきなり差し押さえが行われるわけではありません(但し、仮差押えという形がとられる場合も存在します)。

差し押さえになる前に督促状や催告書などが届くはずなので、まずは早めに債権者と連絡を取ることが大切です。その後、返済計画の見直しや分割払い、減額返済などの提案などを進めてください。

税金の滞納

「滞納者以外の共有者の財産は差し押さえにならない」と前述しましたが、例外として固定資産税や都市計画税など税金の滞納が挙げられます。

地方税は地方税法第10条の2第1項における「連帯納税義務」の規定により、共有名義不動産の固定資産税などは共有者全員に負担義務があります。

もし共有名義不動産の代表者が「納税しない共有者が払うまで、自治体への納付を待つ」と判断してしまうと、共有者全員が税金を滞納していると判断され、共有者全員の財産が自治体による差し押さえの対象になるかもしれません。

税金の滞納による差し押さえには債務名義が必要ないため、自治体はすぐに共有名義不動産の差し押さえに動けます。

なお、実際のところどれくらいの期間滞納しつづけたら差し押さえがくるかというと、自治体の運用状況や個々の資産・収入状況によって変わります。法律上は、原則として、「督促状は本来の納期限から20日以内」「督促状が発送されてから10日経過すると差し押さえが可能」とあるので、早ければ1か月程度で差し押さえられる計算になります。

筆者の経験上、実際に差し押さえられるのは納期限から3〜4か月程度が多い印象です。債務名義が必要ないとはいえ、差し押さえにはさまざまな手続きが必要だったり、人員的な問題があったりなど、すぐに執行するのが実務上難しいからだと考えられます。しかし、理論上は1か月程度で差し押さえが可能なため、それに甘えていつまでも滞納しないように注意してください。

共有者の持分が差し押さえられる場合の対応

共有名義人の共有持分だけ差し押さえられる場合でも、間接的な影響が出るのは避けられません。もし共有名義不動産の共有持分が差し押さえられる可能性があるときは、まずは状況に応じた対応方法を知っておくことが大切です。

具体的な対応方法は、次の通りです。

| 共有者の持分が差し押さえられる場合の対応方法 |

主なメリット・デメリット |

| 【差し押さえ前・後】自分の持分を売却する |

・落札者や他の共有者と話し合わず自分の判断で売却できる

・共有名義不動産全体を売却するより安値になるリスクがある |

| 【差し押さえ後】落札者と交渉して不動産を売却する |

・共有持分単体よりも高値での売却に期待できる

・落札者の同意がなければ実施できない |

| 【差し押さえ後】落札者からの買取・譲渡の打診に応じる |

・落札者との同意があれば面倒ごとなくスムーズに売却を進められる

・落札者が安値で買い叩いたり売買後にトラブルが発覚したりなどのリスクがある |

| 【差し押さえ後】共有者の持分を取得したい場合は競売で落札する |

・第三者に共有持分を渡さずに済む

・共有持分の購入資金が必要になる |

万が一共有持分が差し押さえられても対応方法はあるので、慌てず落ち着いて行動してください。

1.【差し押さえ前・後】自分の持分を売却する

差し押さえ前・後のいずれにもかかわらず、自分の共有持分だけを売却して共有状態を解消すれば、共有者が代わるリスクを回避できます。

共有持分単体の売却なら不動産全体と異なり、他の共有者の同意が必要ありません。民法第206条の規定の通り、自分の所有権の範囲なら自由に使用・処分ができるからです。

(所有権の内容)

第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

e-Gov法令検索 民法第206条

ただし共有持分は、競売や任意売却のときと同じく一般の人が買い取ることはほぼありません。共有者とのトラブルに巻き込まれるリスクや活用の制限などの影響で、共有持分だけを購入するメリットが薄いからです。

売却先には「他の共有者」「共有持分を扱う投資家」などが挙げられますが、スムーズに現金化したいなら「買取業者」への売却がおすすめです。とくに訳あり物件に強い買取業者なら、共有者同士の争いや相続トラブルなどが残る共有持分でも、適切に査定して買い取ってくれます。

ただし、共有持分の取扱実績が少なかったり安く買い叩こうとしたりする悪質な業者もいるため、実績や態度などを確認して依頼先を慎重に選ぶことが大切です。また買取業者への売却相場は、共有名義不動産全体を売却するよりも相場が1/2〜1/3に下がる傾向があるので注意してください。

2.【差し押さえ後】落札者と交渉して共有名義不動産全体を売却する

共有持分の落札者と交渉して同意を得て、共有名義不動産全体を売却すれば共有状態を解消できます。

共有名義不動産全体の売却なら、通常の不動産と同じくらいの市場価格での現金化を期待できます。全体の売却なら買主の単独名義となり、買主は売却や運用を自由にできるからです。仲介業者を利用した、一般人への売却もやりやすくなります。

ただし、落札者自身に共有名義不動産を手放す意思がなければ成立しません。たとえば落札者が「他の共有持分をすべて買い取って不動産を自分で運用したい」と計画している場合は、交渉して全体の売却に納得してもらう必要があります。

落札した目的があくまで収益を得ることなら、「不動産全体を売却したほうが高く売れる」など、全体で売るメリットを交渉材料にすれば説得しやすくなります。

3.【差し押さえ後】落札者からの買取・譲渡の打診に応じる

共有持分の落札者から買取の打診があった場合、とくに支障がなければ応じてしまうのも手です。

落札者が買い取ってくれるなら、わざわざ売却先を探したり他の共有者の同意を得たりなど、煩わしい手間をかけずともスムーズに売却できます。もともと共有状態から抜け出したいと思っている人ほど、買取に応じるメリットは大きいでしょう。

買取に応じる前には、落札者が提示する買取金額が妥当であるかを必ず確認してください。こちらの無知や状況に付け込み、相場価格よりも安い金額で買い取ろうとする悪質な者も存在します。過去に経験した事例として、筆者が見たところ1,000万円ほどの資産価値がある共有持分を、100万円で売却しようとした相談者様を慌てて止めたことがありました。

新たな共有者に買い取ってもらうなら、「共有名義不動産全体の市場価格✕共有持分割合」が1つの目安です。共有名義不動産が3,000万円、共有持分割合が40%なら、1,200万円程度が相場になります。

買取に応じるときは、事前に共有名義不動産や共有持分の市場価格を、おおまかでよいので確認することを推奨します。正確な価格を知りたいなら、不動産会社や不動産鑑定士などに査定を依頼するのが確実です。また、「REINS Market Information」や不動産ポータルサイトなどで類似物件の価格を自分で調べるのも効果的です。

4.【差し押さえ後】共有者の持分を取得したい場合は競売で落札する

差し押さえられて競売にかけられた共有持分は、実を言うと他の共有者でも落札できます。必要書類の準備と手続きをおこなえば、一般の人でも競売に参加可能です。競売で落札するまでの流れは、次の通りです。

- 公告を確認して入札期間や売却基準価額を確認する

- 「現況調査報告書」「評価書」「物件明細書」の「競売の3点セット」を確認する

- 裁判所の預金口座へ売却基準価額の2割以上の保証金を入金する

- 入札価格を決定し「入札書」「入札保証金振込明細書」「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」を裁判所へ提出する

- 買受人に選ばれたら保証金を控除した売却代金を期日までに一括で払い込む

共有名義不動産や共有持分を手放したくない人は、差し押さえられた共有持分の落札を検討してみてもよいでしょう。ただし、十分な購入資金を準備しておかないと、他の入札者に落札されるので注意が必要です。

共有者の持分が差し押さえられる場合に注意すべき行為

他の共有者の共有持分が差し押さえられる場合、「共有者として避けるべき行為および行為を実施するタイミング」があります。具体的には次の通りです。

- 差し押さえられる前に共有者の持分を買い取る

- 差し押さえられる前に不動産自体を売却する

- 共有者の債務を弁済する

上記の行為が違法になるかは、差押えの時期や債務の内容、共有者間の関係など具体的な事情によって異なります。誤った判断で行動すると思わぬ法的リスクを負う可能性があるため、事前に弁護士などの専門家に相談し、適法かどうかを確認することをおすすめします。

1.差し押さえられる前に共有者の持分を買い取る

共有持分の差し押さえが目前に迫った状態で、その債務者の共有持分を他の共有者が買い取った場合、「詐害(さがい)行為」と判断される可能性があります。

詐害行為とは、債権者に損害を与えると認識したうえで、自分の資産を減少させる債務者の行為をいいます。「差し押さえ直前に身内に不動産を売却した」「市場価格よりも著しく安い金額で売却した」などが典型例として挙げられます。

差し押さえ直前で他の共有者Aが債務者Bの共有持分を買い取ると、債権者視点では「債務者Bから回収できるはずの財産がなくなる」「差し押さえを回避する目的で、共有者AがBに協力した」と見えても仕方がない状況です。詐害行為に認定されてもおかしくありません。

もし裁判所が詐害行為と認定した場合、債権者は民法第424条に基づく「詐害行為取消請求」を行使できます。詐害行為取消請求がおこなわれると、詐害行為となった売買は取消しされます。

(詐害行為取消請求)

第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

e-Gov法令検索 民法第424条

共有者間で共有持分の売買をしたいときは、差し押さえ直前ではなく、遅くても債務の滞納が発覚した時点以前の段階で進めるのがよいでしょう。

2.差し押さえられる前に不動産自体を売却する

差し押さえられる前に不動産全体を売却する行為も、上記で紹介した詐害行為と判断されるリスクがあります。たとえば、「実際の売却代金を債権者に隠し、売却益では返済ができないと見せかけること」を売主・買主間で合意しているケースが挙げられます。

根拠は民法第424条の2における、「相当の対価を得てした財産の処分行為の特則」です。

(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)

第四百二十四条の二 債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。

一 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。

二 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。

三 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。

e-Gov法令検索 民法第424条

とはいえ、詐害行為に該当しない場合なら、差し押さえ前の不動産全体の売却自体は悪くない選択肢です。

たとえば滞納している債務が住宅ローンで、【不動産全体の売却代金>住宅ローンの残債の状況】である「アンダーローン」なら、売却代金を住宅ローンの返済に充てられます。アンダーローンでの売却は買取時点で住宅ローンはゼロかつ抵当権も抹消されているので、一般の人からの需要も期待できるでしょう。

上記のケースなら競売よりも高値で売れる傾向があるため、確実に債権回収ができる債権者・確実に返済できる債務者の双方にメリットがあります。ただし詐害行為に該当しないタイミングかは、事前に弁護士へ相談しておくのがよいでしょう。

3.共有者の債務を返済する

共有者の債務を、他の共有者が代わりに返済して差し押さえを回避する方法があります。いわゆる「第三者弁済」です。債権者側も基本的には「お金が回収できればよい」というスタンスが多いため、弁済自体に反対するケースはあまりないでしょう。

とはいえ、もし債権者や債務者などの当事者が第三者弁済を拒否するときは、いくら第三者が返済を肩代わりする意思があっても、原則として第三者弁済は認められません。

弁済するときは、「弁済後にその債務者からお金を回収できるのか」「弁済用の資金を準備できるか」なども事前に確認しておいてください。

自分の持分が差し押さえられる場合にとるべき行動

もしあなた自身が債務を滞納している場合は、自分の共有持分が差し押さえられる可能性があります。自分の共有持分が差し押さえられる場合にとるべき行動は、以下の通りです。

1.金融機関に任意売却の相談をする

債務の返済が困難なときは、できるだけ早い段階で債権者である金融機関へ「任意売却」の相談を行うことが重要です。競売に移行してしまうと売却価格が大幅に下がり、結果的に残債が多く残るリスクが高まります。

任意売却とは、債権者の許可を得て抵当権が付いている不動産を売却することです。住宅ローンでの抵当権が付いている不動産で、かつ「住宅ローンの残債状況>不動産全体の売却代金」である「オーバーローン」の状態のときに選ばれるケースが多いです。

任意売却のメリットは、以下の通りです。

- 競売よりも高値が付きやすいので債務の返済に充てられる分が多くなる

- 任意売却後の残債は債権者との交渉次第で分割返済にできる可能性がある

- 競売と異なり取引の事実が公表されないので「借金の返済に共有持分を売った」と周囲にバレることがなくなる

任意売却ができるのは、競売の開札日の前日までです。また、売却条件について債権者や買主と交渉する時間も確保しなければなりません。そのため、競売の開始が決定する前など早めに相談する必要があります。

以下では、任意売却と競売の違いについてまとめました。

|

任意売却 |

競売 |

| 売却価格 |

市場価格に近い金額を期待できる |

市場価格の6~7割が相場 |

| 売却までの期間 |

数か月程度 |

裁判所での手続きを含めて半年~1年以上 |

| 取引条件 |

売却価格や残債の処理方法などを柔軟に話し合える |

原則として残債は一括請求で価格も入札金額に準じる |

| プライバシー |

周囲の人には原則として知られない |

裁判所により公告される |

任意売却は、差し押さえから競売にかけられるリスクを避けて、できる限り損失を抑えるための現実的な解決策です。早めに行動すれば残債の軽減だけでなく、その後の生活再建にもつながります。

2.共有名義者に連絡する

自分の共有持分の差し押さえが決まったときは、他の共有者へ早めに連絡しましょう。前述の通り、共有持分の差し押さえは他の共有者へも間接的に影響が出るからです。また、早めに相談しておけば不動産全体の売却を検討してくれたり、債務を一旦立て替えてくれたりなどの対策を提案してくれるかもしれません。今後の信頼関係を維持するという意味でも、早めの連絡をおすすめします。

共有名義人へ差し押さえの報告を怠ると「なぜ黙っていたのか」「突然競売の通知が届いた」といった不信感を招き、関係悪化から協力が得られなくなるリスクもあります。共有関係を維持しながら問題を最小限に抑えるためにも、早期の連絡と情報共有が何より重要です。

まとめ

共有名義不動産の共有持分が差し押さえになっても、滞納者以外の共有持分は差し押さえの対象外になります。しかし、例外として以下のケースでは不動産全体の差し押さえや、競売対象となる可能性があります。

| ケース |

内容 |

| 抵当権が不動産全体にかかっている場合 |

共有者全員の同意により設定されているため、1人でも返済不能になると不動産全体が競売対象となる。 |

| 固定資産税を滞納している場合 |

地方税法上の滞納処分により、不動産全体が差し押さえ対象となる可能性がある。 |

なお、滞納者の共有持分が差し押さえられると、共有者が知らない第三者に代わる可能性があります。第三者と不動産を共有することで、「処分や管理が難しくなる」「賃料の支払いや買取などを迫られる」「敷地内に侵入される」などのリスクが発生します。

上記のリスクを回避する方法として、「自分の共有持分や共有名義不動産全体を売却する」「落札者の買取の打診に応じる」「競売に出た共有持分を落札する」が挙げられます。自分の共有持分が差し押さえられる場合は、債権者や他の共有者へ早めに相談しましょう。

共有持分の売却によって共有状態を解消したい場合は、共有持分専門の買取業者への売却がおすすめです。さまざまな権利問題がある共有持分でも、適切に査定し買い取ってくれます。

共有名義の不動産差し押さえに関するよくある質問

共有者の持分が差し押さえられたら、自分にも通知が届きますか?

差し押さえ通知が来るのは滞納者のみで、他の共有者には原則として通知されません。ただし、固定資産税や都市計画税の滞納は連帯納税義務があるため、原則として代表者指定共有者に送付されます。

そのため、他の共有者が滞納していても、あなたに直接通知が届かない場合があります。

夫婦の共有名義で不動産を所有していた場合、夫の持分が差し押さえられたらどうなりますか?

差し押さえられるのは夫の持分のみで、妻の分は対象外です。しかし、共有者が夫から知らない第三者に代わるので、さまざまなトラブルが想定されます。事前に夫婦で滞納状況や収入について見直し、早めの対策を講じるのがよいでしょう。

共有持分が競売にかけられた場合、落札価格はどの程度安くなりますか?

市場価格の6~7割になるのが相場です。競売物件は内覧ができない、契約不適合責任が一部追求できない可能性があるなど、買主側にもリスクがあるからです。

共有名義の不動産を差し押さえられない方法はありますか?

差し押さえ行為自体より、債務自体に対処することで差し押さえを回避できる可能性があります。具体的な方法は次の通りです。

- 債権者や役所の窓口などへ早めに相談し返済スケジュールの見直しや分割返済を打診する

- 資金を準備できるなら一括返済して滞納状態を解消する

- 任意整理・個人再生をする(自己破産だと強制的に売却される可能性が高い)