再建築不可物件とはセットバック要物件?意味や目的を解説

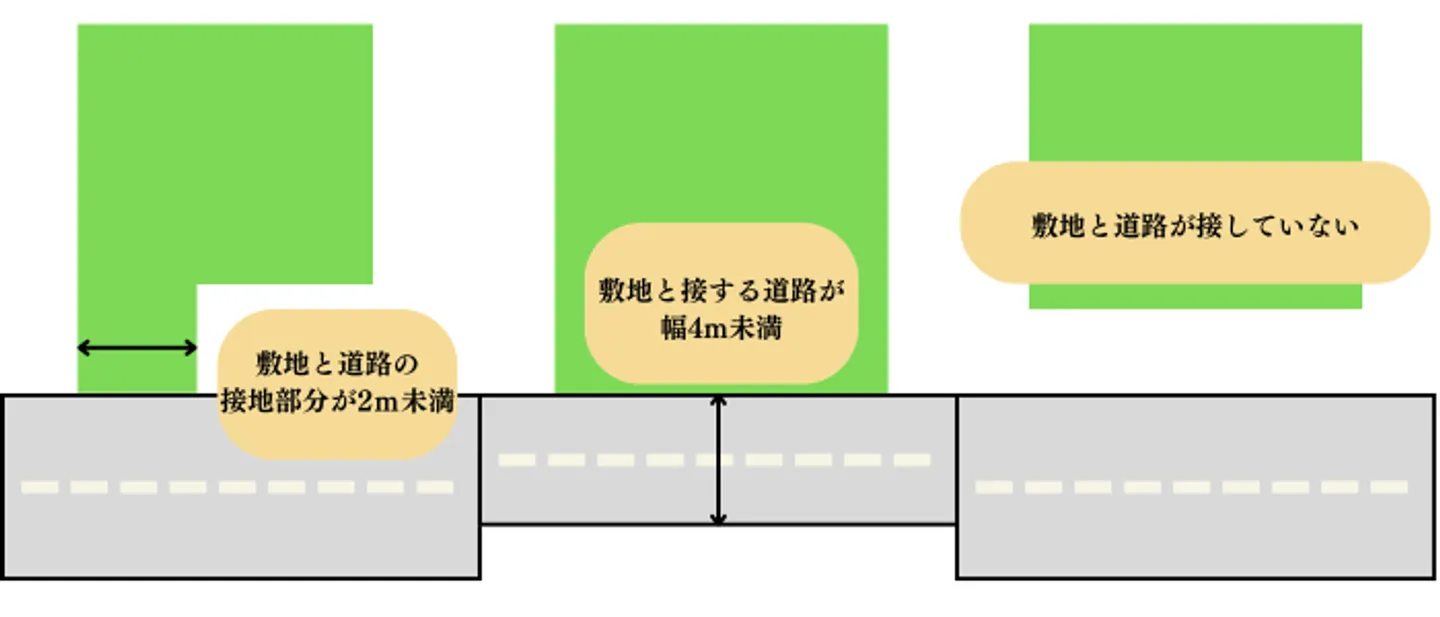

再建築不可物件とは、法令・条例違反が原因で、敷地内での新築や建て替えが禁止されている土地です。再建築不可となる原因には、接道義務である「幅4m以上の道路に2m以上接している」が満たせていないパターンが多く見られます。

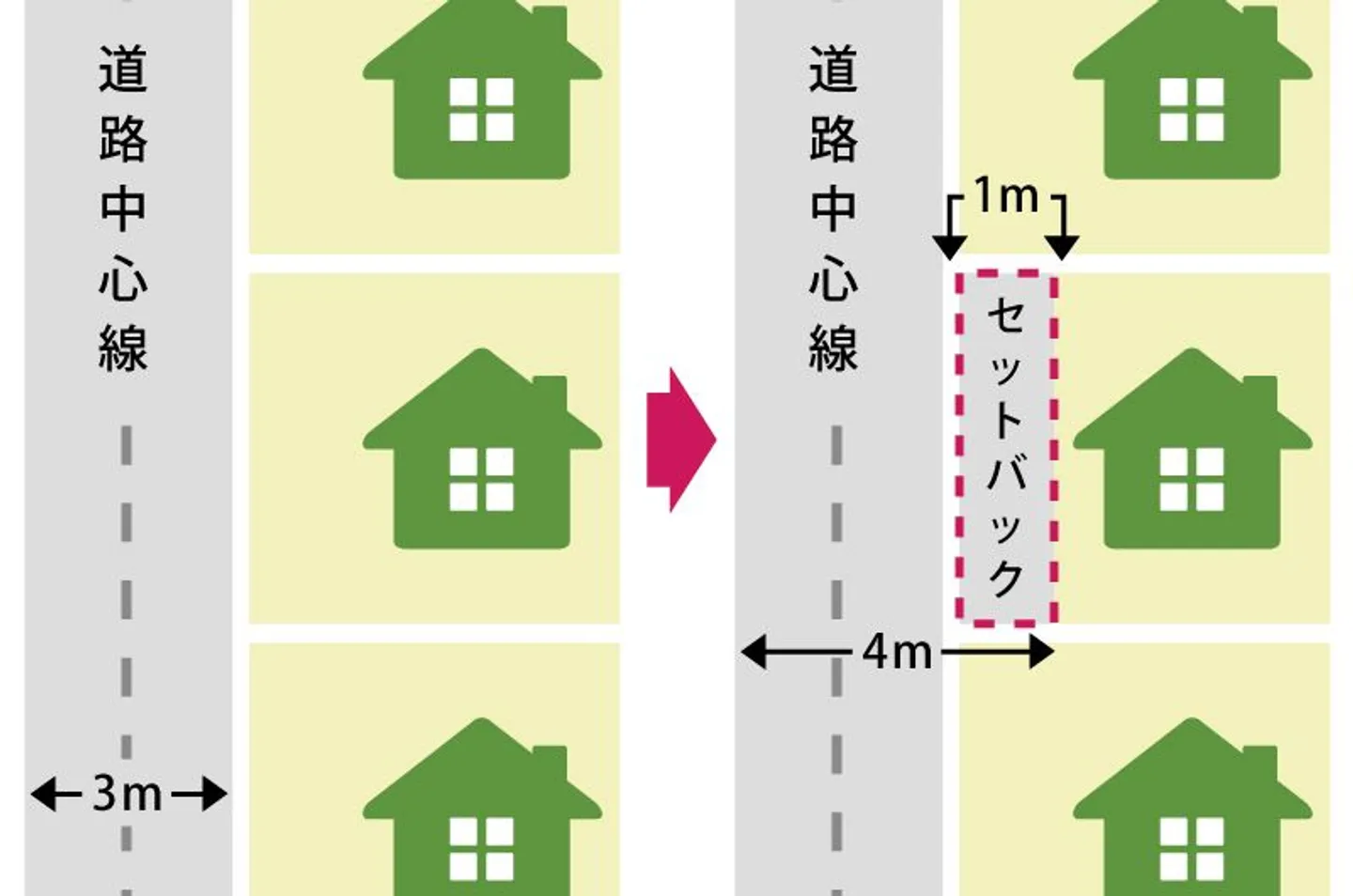

接道義務を満たして再建築不可状態を解消する方法が、土地を後退させる「セットバック」です。再建築不可物件のセットバックとは、接道義務を満たして再建築不可状態を解消することを意味します。

中古物件や土地情報のチェック中に見かける「セットバック要」の記載は、「新築や建て替えにはセットバックが必要な土地であること(幅員4m未満の道路に接している状態であること)」を表すものです。つまりセットバック要物件は、セットバックしないと新しく建物が建てられない再建築不可物件に該当します。

以下では、再建築不可物件とセットバックの概要について見ていきましょう。

再建築不可物件とは「法令や条例に違反している建物」

再建築不可物件とは、建築基準法やをはじめとする法令や条例に違反して建てられた建物を指します。土地が再建築不可の状態になると、原則として敷地内での新築や建て替えが認められません。

再建築不可物件となる原因は、ほとんどの場合で建物ではなく土地にあります。土地が原因だと、建物を取り壊して更地にしても再建築不可状態が継続します。むしろ「更地なのに建物が建てられない土地」となり、活用幅がより狭まってしまうでしょう。

再建築不可物件になる原因の多くは「接道義務に違反しているから」

再建築不可物件になる原因の多くは「接道義務に違反しているから」です。

接道義務とは、災害時の避難経路確保や緊急車両の通行確保などを目的に、道路・通路に一定以上の道幅が必要であると定めたものです。都市計画法における「都市計画区域」または「準都市計画区域」にて、建物がある敷地に適用されます。

「接道」とは、土地が接している道路の幅のことです。一方、土地と道路が接している部分の長さを「間口」と呼びます。「南接道6m」なら「土地の南側が幅員6mの道路と接していること」を、「間口3m」なら「土地と道路が接している部分の長さが3mであること」を表します。

建築基準法第42条および第43条にて、「建築基準法上の道路とは、建築基準法42条に定められた幅員4m(特定行政庁が指定したところは幅員6m)であること」「建築物がある敷地は道路に2m以上接すること」と定められています。

つまり接道義務とは、「幅4m以上ある建築基準法上の道路に対して間口2m以上ある土地じゃないと、建設を認めないこと」です。

第42条における道路とは、基本となる道路法による道路、1項2号の都市計画法・土地区画整理法等による道路、1項5号の位置指定道路、後述する2項道路などが存在します。

(道路の定義)

第四十二条この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

e-Gov法令検索 建築基準法

(敷地等と道路との関係)

第四十三条建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

e-Gov法令検索 建築基準法

接道義務違反で再建築不可になるケースとして、以下のものが挙げられます。

- 敷地と接している道路が幅員4m未満(特定行政庁が指定した区域内では6m未満)

- 敷地と道路が接している部分が幅員2m未満(間口が2m以上でも、通路途中で2m未満の箇所があると違反)

- 敷地が建築基準法上の道路とまったく接していない

- 接している道路が建築基準法上の道路ではない

接道義務に違反している土地は、接道義務違反の部分を解消しない限り、敷地内での新築・再建築が禁止されます。

新築工事中に接道義務違反が発覚したときは、工事が中止となります。もし建築後や増築後なども接道義務違反を放置していると、違反建築物(違法建築)として行政指導・行政処分・刑事罰の対象になるかもしれません。

たとえば、接道義務に抵触する部分の変更・廃止、ケースによっては建物そのものの取壊しが命じられる可能性があります。行政処分にしたがわないと、建築基準法違反として3年以下の懲役または300万円の罰金が科されます。

接道義務を満たせずに再建築不可となっている物件の多くは、「既存不適格物件」に該当する

建築確認や完了検査といった行政のチェック体制が整ってきた現在においては、接道義務を無視した新しい建物を建てるケースは少なくなりました。現在、接道義務を満たせずに再建築不可となっている物件の多くは、「既存不適格物件」に該当します。

既存不適格物件とは、「建築時は合法であったが、その後の法改正などが原因で適合しなくなった建物」です。

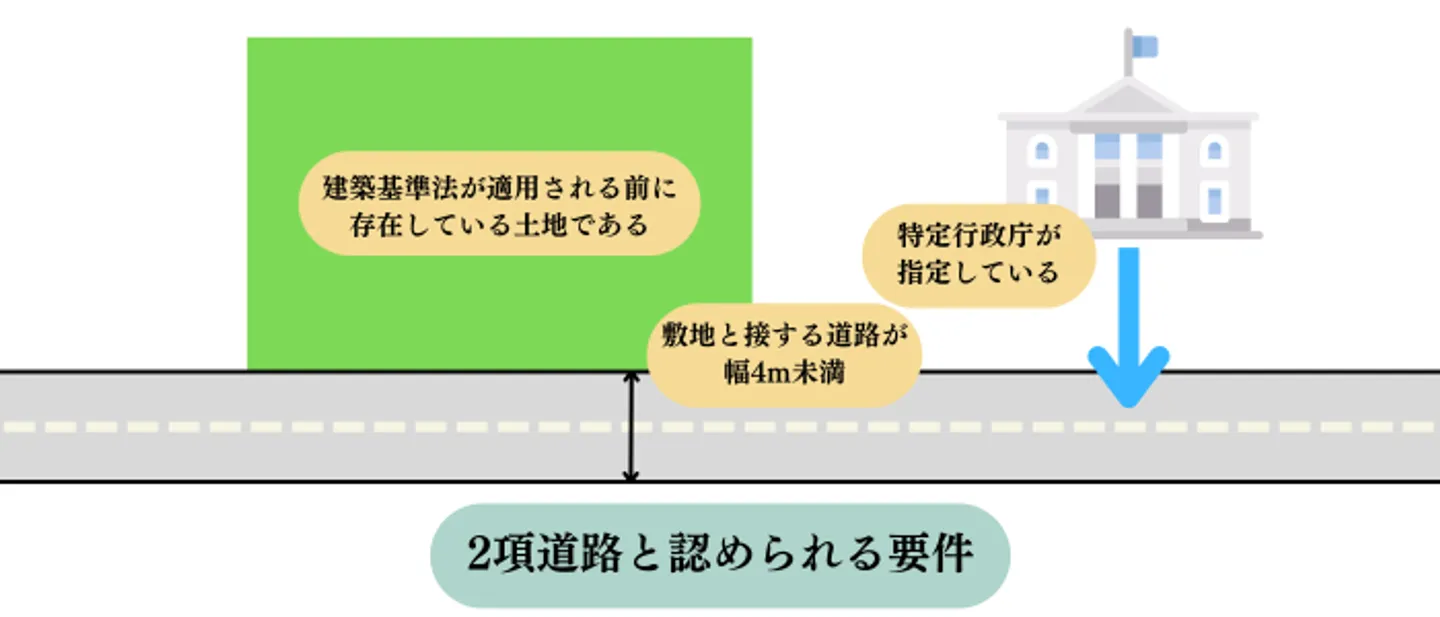

建築基準法が制定された1950年以前には、幅員4m未満の道路と接した建物が数多く建てられました。しかし、これらをすべて違反建築物として扱うと、昔の建物の多くが違法となってしまいます。そこで建築基準法第42条2項の規定に該当する道路は、幅員が4m未満でも建築基準法上の道路と認める「2項道路(みなし道路)」として扱われます。

2項道路となる条件は、次のすべてを満たすことです。

- 建築基準法が施行される前に建物が建てられている土地であること

- 接している道路が4m未満であること

- 特定行政庁が指定していること

2都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

e-Gov法令検索 建築基準法

当初建築された時点では合法であり、その後に自分の行為などとは無関係な事情によって違法状態となったものなので、2項道路が接している土地に関して行政から是正命令が下されることはありません。

しかし2項道路と接する土地であっても接道義務を満たしているわけではないため、建築基準法に適合するように対応しなければ、敷地内での再建築は不可です。

そこで、2項道路を含めた幅員4m未満の道路を4mにして接道義務を満たすためにおこなうのが「セットバック」です。

接道義務違反以外で再建築不可物件になるケースとしては、「敷地上空に17万ボルト以上の高圧線が通っている」「市街化調整区域内にある」などが挙げられます。

セットバックとは「土地を後退させて利用権を制限し道路幅を確保する方法」

セットバックとは、建物がある土地を後退させ、土地と接する道路の幅を4m確保する手法です。セットバックした部分は「後退用地」とも呼ばれ、建築基準法上の道路として扱います。

後退させた部分は第三者へ直ちに譲渡するわけではなく、所有したまま道路として使用・維持管理してもらう「無償使用」、自治体などへ所有権を移す「寄付」などの方法から、取り扱い方を自治体と相談して選びます。

セットバックをおこなう目的は、前述した接道義務を満たすためです。セットバックによって道路幅を確保できれば、再建築不可物件(2項道路に接している既存不適格物件を含む)状態を解消できます。

また、セットバックは斜線制限(高さ制限)の緩和のためにも実施します。斜線制限とは、日当たり・風通しの確保や圧迫感の軽減を目的に、道路や土地の境界線を基準とした距離を基に建物の高さを決める規定です(建築基準法第56条)。

ただしセットバック後の取り扱いや後退距離は、後述する一定のルールが定められています。

セットバックによって後退させる土地の取り扱いや距離のルール

再建築不可物件の解消のためにセットバックして発生した後退用地は、以下の取り扱いルールを適用するのが原則です。

- 原則として「公共の道路として提供した部分」として扱われる

- 利用権が制限され、後退用地でのフェンス・駐車場・門扉・塀などの設置が認められない

- 「寄付」「無償使用」なら自治体が維持管理・費用負担、「自己管理」なら自分で維持管理・費用負担をする

- 建ぺい率・容積率の計算時には、後退用地を敷地面積から除外する

- 自治体によっては、自治体が後退用地を所有権ごと買い取ってくれる

道路から後退させる土地の距離は、セットバック予定の土地と向かい合う土地の種類によって変わります。具体的には次の通りです。

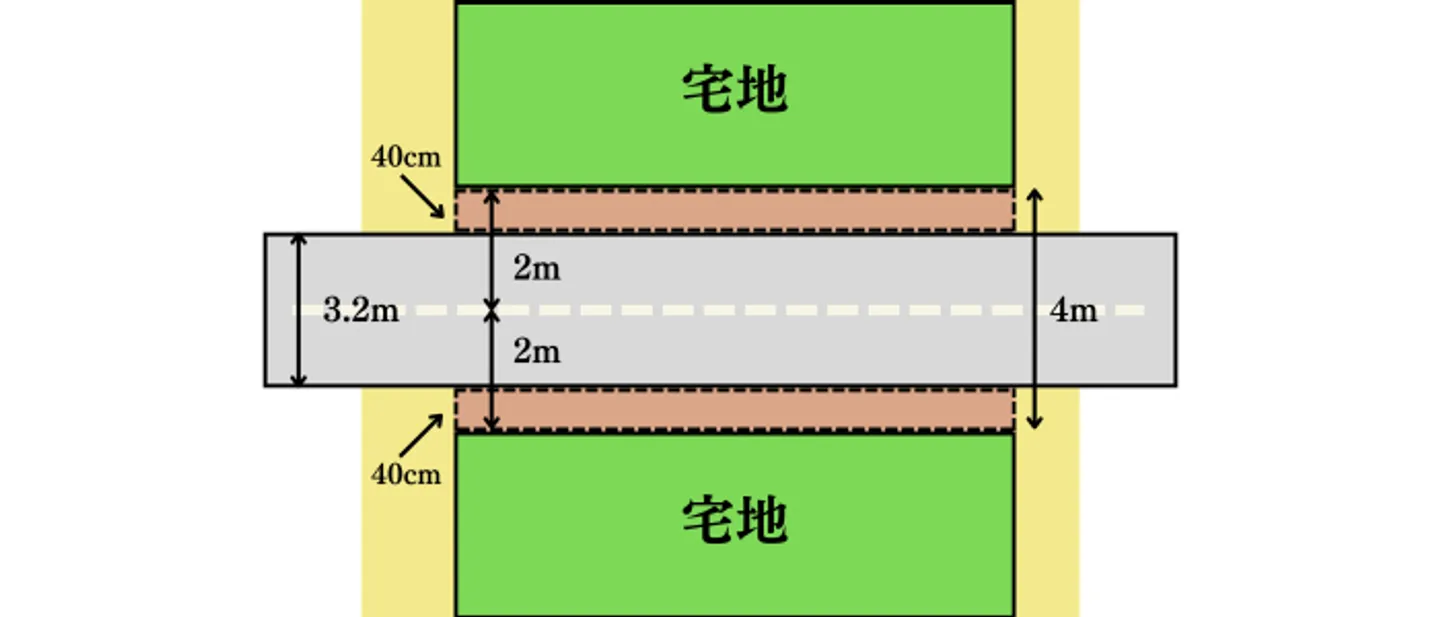

- 道路を挟んだ向かい側が住宅のときは「道路の中心線から2m確保するように後退させる」

- 道路を挟んだ向かい側が川・崖などのときは「向こう側の道路端から4m確保するよう後退させる」

それぞれの詳細を見ていきましょう。

道路を挟んだ向かい側が住宅のときは「道路の中心線から2m確保するように後退させる」

道路を挟んだ向かい側が住宅のときは、接している道路の中心線から、2m(特定行政庁が指定した区域内では3m)確保するようにセットバックで後退させます。

なぜ2mかというと、向かい側の住宅の土地も後退させて双方の負担とするのが原則だからです。たとえば道路の幅員が3.2mだと幅があと0.8m必要になるため、あなたと向かい側で0.4mずつセットバックして道路幅を確保します。セットバックする合計面積は、セットバックする距離×間口で計算が可能です。

ただし、相手がすでにセットバック済みの場合だと、あなた側だけセットバックする必要があります。先程の例のように道路幅が3.2mだと、自分の土地を0.8m後退させます。

相手側がセットバック済みか否かは、土地所在地の管轄役所の建設課、建築指導課、道路課などの窓口で確認しましょう。

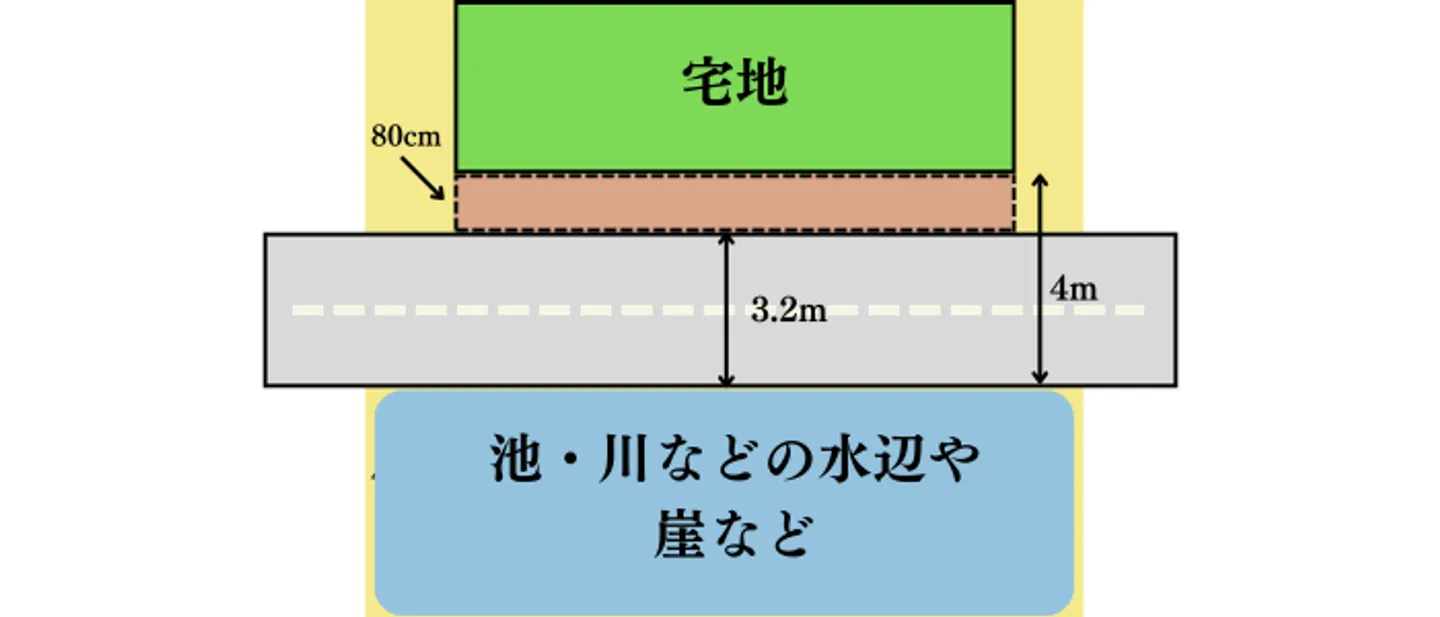

道路を挟んだ向かい側が川・崖などのときは「向こう側の道路端から4m確保するように後退させる」

道路を挟んだ向かい側が川・崖など後退ができない土地の場合は、向こう側の道路端から4m(特定行政庁が指定した区域内では6m)確保するようにセットバックします。道路の幅員が3.2mなら、あなた側の土地のみを0.8m後退させます。

このパターンだと相手側との連絡などが必要ない反面、後退させる土地の面積が大きくなるかもしれません。土地が狭くなると活用幅や資産価値に影響が出るので、セットバックしても問題がないか事前に確認しておいてください。

再建築不可物件のセットバック工事にかかる費用は40万円〜130万円程度

再建築不可物件のセットバック工事の費用は、40万〜130万円程度かかります。工事費用の内訳は次の通りです。

| 工程 |

概要 |

費用 |

| 境界確定・現況測量費用 |

隣地との境界を確定させ、土地を現在の状況を測量するプロセス |

45〜65万円程度

現況測量のみなら15〜25万円程度 |

| 土地分筆登記費用 |

後退用地を分筆で完全に分ける旨の登記

自治体によっては不要 |

5〜6万円程度 |

セットバック部分の

仮整備費用 |

後退用地を問題なく使うためのアスファルト舗装などにかかる費用 |

1㎡あたり5,000円程度

人件費10〜50万円程度 |

重機の搬入・搬出費用や

諸経費 |

工事に必要な重機にかかる費用 |

5万円程度 |

原則として、工事費用は全額自己負担です。ただし、自治体によっては工事費用を負担してくれたり、補助金・助成金で費用を一部負担してくれたりする可能性があります。セットバックを検討するときは、役所にてセットバックの費用負担について相談してみることをおすすめします。

セットバックにかかる費用や助成金について詳細を知りたいときは、以下の「セットバックの費用はいくら?助成金や土地面積の計算方法も解説」をご覧ください。

再建築不可物件をセットバックするメリット

40万~130万程度の費用のが必要なセットバックですが、工事費用を支払ってでも再建築不可物件をセットバックするメリットがあります。再建築不可物件をセットバックする具体的なメリットは次の通りです。

- 再建築ができて活用幅が広がり土地の価値が上がる

- セットバック部分が非課税になって固定資産税が安くなる

- 見通しや通行しやすさが増すので利便性や安全性が改善する

- 銀行での担保評価が上がり住宅ローンを組みやすくなる

それぞれの詳細を見ていきましょう。

再建築によって活用幅が広がり土地の価値が上がる

セットバックで接道義務を満たせれば再建築できるようになるため、土地の活用幅が一気に広がります。活用幅が広がれば土地の価値が上がり、さまざまなメリットを享受できるでしょう。再建築可能になるメリットは次の通りです。

- 土地そのものの需要や売却価格が上がる

- 大規模な建て替えやリノベーション・リフォームが可能になり、古い建物でも資産価値を上げられる

- 借地権を設定して土地を貸しやすくなる

- 銀行の担保価値が上がり、購入時に住宅ローンが組めやすくなる

事業用の使い方以外にも、マイホームの新築・建て替えといったプライベートでの再建築も、セットバックによってできるようになります。

セットバック部分が非課税になって固定資産税が安くなる

セットバック後の土地を行政へ寄付したり無償使用を許可したりすると、セットバック部分の土地が非課税になり固定資産税・都市計画税が安くなるメリットがあります。セットバックした部分は「公共の用に供する道路」として扱うからです。

たとえばセットバック距離が0.5m、間口部分が10mなら、5㎡分の土地が非課税にできます。

【固定資産税等の計算】

固定資産税:固定資産税評価額×標準税率(原則1.4%)

都市計画税:固定資産税評価額×標準税率(原則0.3%)

非課税状態はセットバックした土地を所有する限り続くため、長い目で見ると高い節税効果を期待できます。

非課税とするには、土地を管轄する自治体の役所にて非課税申告をしなければなりません。ただし自治体によっては、「寄付や無償使用としてくれたら非課税申告は代行する」「セットバックの分筆して現況が公衆用道路なら申告の必要なし」としているケースがあります。セットバックによる非課税の申告の条件や必要書類は、各自治体の窓口にてお問い合わせください。

【非課税の申告時に必要な主な書類の例】

・セットバックによる固定資産税等の非課税についての申告書(固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路)など)

・後退用地の面積がわかる測量図面

・土地の所在がわかる資料(公図、住宅地図など)

ただし、後退用地を私的利用している場合は、非課税が認められなくなります。

見通しや通行しやすさが増すので利便性や安全性が改善する

セットバックをすると自分の土地が狭くなる代わりに、隣接する道路の幅が広がって利便性・安全性が改善するメリットがあります。具体的な効果は次の通りです。

- 車が通りやすくなり、車同士のすれ違い時のトラブルや事故を防止できる

- 救急車、消防車、パトカーが通行しやすくなり、災害時の安全性が高まる

- 自宅へ車が入れやすくなり、駐車時に車をぶつけるなどの事故がなくなる

- 見通しがよくなり、不審者や空き巣に対する防犯効果が期待できる

利便性や安全性の高さは、自分や周辺住民以外にも土地の購入者にとって大きなメリットとなります。

再建築不可物件をセットバックするデメリット

「自分で土地を狭くする」という性質上、再建築不可物件の土地を後退させるリスクは存在します。セットバックを検討する際は、発生が懸念されるデメリットと自分の状況・メリットを比較し、どちらのほうがプラスになるかを確認しましょう。

再建築不可物件をセットバックするデメリットは次の通りです。

- 自分が活用できる土地が少なくなる

- 高額のセットバック費用がかかる

- 私的利用できなくなる

それぞれの詳細を解説します。

自分が活用できる土地が少なくなる

セットバックの大きなデメリットは、自分で使える土地が少なくなる点でしょう。仮にセットバックした距離が0.2mでも、間口部分が10mなら2㎡も土地が狭くなります。

土地が小さくなるほど活用幅が狭まるのはもちろんですが、何より「建物を建て替えたときに、今より大きな家にはできないデメリット」には注意が必要です。

後退用地の部分は、建ぺい率・容積率の計算時の敷地面積から除外されます。建ぺい率とは「土地の広さに対して、一番広い階(一般的には1階)の面積はどれくらいを占めているのか」を表す数値です。容積率とは、「土地の広さに対して、建物全体の床面積の合計はどれくらいを占めているのか」を表します。

・建ぺい率:建築面積÷敷地面積

・延床面積÷敷地面積

そして建物には、「建ぺい率は60%まで」といった制限が法律上定められています。要するに建ぺい率・容積率の分母である敷地面積が小さくなると、建ぺい率・容積率は大きくなってしまい、既存の建物の建ぺい率・容積率が制限オーバーする危険性があります。

たとえば建物の建築面積90㎡・土地の敷地面積150㎡で建ぺい率60%だと、10㎡のセットバックで80㎡÷(150㎡-10㎡)となり建ぺい率64.2%です。建ぺい率の制限が60%なら、同じ大きさの家に立て替えると建ぺい率オーバーで違反建築物になってしまいます。

高額のセットバック費用がかかる

再建築不可物件のセットバック工事にかかる費用は40万円〜130万円程度で解説した通り、土地を後退させるためには高額のセットバック費用がかかります。境界の確定から対応する場合は、100万円以上の支払いになることも珍しくありません。加えて、工事が完了するまで長いと6か月以上かかります。

将来的な売却を視野に入れているとしても、「100万円以上と時間をかけて再建築できるようにしたけど、なかなか売れない」という事態も考えられるでしょう。そのためお金をかけてでもセットバックする必要があるのかは、土地の周辺環境や建物の老朽状態なども含め、事前にしっかりと検討してください。

私的利用ができなくなる

後退用地を私的利用するのは建築基準法違反であるため、セットバックした部分を自由に使えなくなるのは大きなデメリットです。私的利用すると、非課税の適用の撤廃、行政指導、行政処分の対象になる可能性があります。

そもそも緊急車両通行の妨げや近隣住民とのトラブルの原因になることから、私的利用は倫理面でも好ましくないでしょう。

私的利用の例は次の通りです。

- 門や塀を設置する

- 普段から駐車場として利用する

- 自分以外が通行することを禁止する

再建築不可物件のセットバック工事の流れ

再建築不可物件のセットバック工事は、おおまかには以下の流れで進みます。

- セットバックの必要性などを調査する

- 事前協議書を提出し自治体の職員に調査を依頼する

- 測量や事前協議をおこなう

- 建築確認申請しセットバック工事を開始する

- セットバック工事に関する補助金や助成金を申請する

セットバックは自分1人で進めるのではなく、自治体と協力しておこなうのが原則です。それぞれの詳細を解説します。

1.セットバックの必要性などを調査する

あなたが持つ再建築不可物件は本当にセットバックすべきかどうか、調査で必要性を確認します。正確に確認するには、まず法務局の窓口やオンライン申請で「公図」を入手しましょう。また、土地の所在地の役所にて道路の図面もチェックします。

調査時に確認するポイントは次の通りです。

- 土地と道路の接地状況(ほかの土地が間に挟まっていないかなど)

- 道路の幅が4m以上かどうか

- 道路が2項道路や私道に該当していないか

- セットバックに関する助成金やそのほかサポート制度がないか

2.事前協議書を提出し自治体の職員に調査を依頼する

調査後にセットバックが必要だと判明したら、事前協議書を自治体の役所へ提出します。この事前協議書は、「自治体の職員による現地調査や図面チェックを依頼するもの」です。事前協議書は、自治体の公式ホームページや窓口などで入手できます。

事前協議終了には1か月程度かかるため、事前協議書の提出は建築確認の30日前までにおこなってください。

3.測量や事前協議をおこなう

事前協議書を提出した後は、自治体職員によって実際に現地調査、協議図面チェック、道路中心線の確認などの測量作業がおこなわれます。

次に事前協議とは、測量作業によるチェックで判明した要素、セットバック後の後退用地の管理・整備する人・方法などを具体的に話し合うことです。測量や事前協議が終われば、実際にセットバック工事の準備に進みます。

4.建築確認申請しセットバック工事を開始する

建築確認申請とは、着工する前に「どのような内容の工事なのか」「建築基準法は守られているのか」を、自治体・自治体指定の指定確認検査機関などが確認する作業です。建築確認にて許可が降りることで、初めて工事の着工が認められます。

建築申請の際には申請書のほかに、事前協議の内容をまとめた協議書の提出も必要です。審査に通過すれば、実際にセットバック工事を開始できます。セットバック工事は、自治体の委託業者が担当するのが一般的です。

もしセットバック部分を寄付するときは、土地の分筆、所有権移転登記による自治体への所有権変更、抵当権抹消登記などをおこないます。

5.セットバック工事に関する補助金や助成金を申請する

自治体にてセットバック工事に関する補助金や助成金制度が設けられているときは、交付条件を満たすことで金銭的なサポートを受けられます。工事の前に申請するものは工事前に、工事後に申請するものは工事後に手続きをおこないましょう。

「セットバック助成金」「狭あい道路拡幅整備に伴う奨励金・助成金」「道路後退部分の寄付に対する補助金」など、自治体によって名称や交付金額は変わります。「1.セットバックの必要性などを調査する」のタイミングで、申請時期や交付条件を確認するのがおすすめです。

セットバックでは対応できない違反建築物(違法建築)の種類

セットバックなら、「接道4m未満の再建築不可物件」や斜線制限に対応できます。しかし違反建築物(違法建築)のなかには、セットバックでは問題が解消できないものも少なくありません。

もし違反建築物を放置すると、建築基準法第9条1項に基づく是正措置(建物の除去や使用禁止)がおこなわれ、それも無視すると行政処分や「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」の刑事罰に処される可能性があります。

セットバックでは対応できない違反建築物の具体的な例は、次の通りです。

- 「土地と道路が2m以上接していない」という接道義務違反のケース

- 建ぺい率または容積率の制限を超えるケース

- 建物が用途地域に適合していないケース

- 建築確認を経ておらず違法となっているケース

- 材料や構造に違法が見られるケース

それぞれの詳細を見ていきましょう。

「土地と道路が2m以上接していない」という接道義務違反のケース

接道義務違反には、「土地と道路が2m以上接していない」というパターンがあります。

たとえば住宅地で「建物がある奥は広いけど、奥に行くまでの通路部分の幅が1.5mしかない」といった、極端な旗竿地が挙げられます。道路とは一切接しておらず、道路から出入りできない袋地も接道義務違反です。なぜ2m以上が必要かと言うと、通路が狭すぎると緊急車両の通行経路や災害時の避難経路が確保できないからです。

なお、こちらのパターンの接道義務違反によって、既存不適格物件となっている建物が数多くあります。建築基準法以前に要求されていたのが、昔使われていた単位の1間約1.8mだからです。解消するには、「隣地の人の土地を購入して広くする」「43条但し書き申請をおこなう」などの方法が挙げられます。

建ぺい率または容積率の制限を超えるケース

自分が活用できる土地が少なくなるで解説した建ぺい率・容積率が、法律上の制限を超えたときも違反建築物に該当します。建ぺい率・容積率オーバーは、むしろセットバックが原因になることもあるため注意しましょう。

制限を超える具体的なケースは次の通りです。

- セットバックで建ぺい率・容積率計算における敷地面積が減少したから

- 敷地の一部を売却や贈与したせいで、敷地面積が減少したから

- 増改築で建築面積や延床面積が増えて、敷地面積に対して建物の割合が増えたから

- ガレージや倉庫などを居住スペースに変更して延床面積が増えたから

建ぺい率・容積率制限オーバーに対応するには、「測量間違いや計算間違い(不算入の面積の参入)などがないかを確認する」「隣地を買い取って敷地面積を広げる」「減築リフォームする」などが有効です。

建物が用途地域に適合していないケース

用途地域とは、都市計画法に基づいて定められた、その地域で建てられる建築物や大きさの制限を定めたエリアです。住居専用地域、田園住居地域、商業地域、工業地域など13エリアに分かれており、それぞれのエリアで建築できる建物の種類、建ぺい率、容積率、高さが決まっています。

用途地域に適合しない建物は、違反建築物です。具体的な例は次の通りです。

- 第一種低層住居専用地域に建てたコンビニやスーパー

- 田園住居地域に建てたホテルや旅館、遊戯施設、風俗施設

- 工業専用地域に建てた住宅

- 用途地域の制限を超えた建ぺい率・容積率となる増改築

- 用途地域に適合していた建物の用途から、用途地域に違反する使用目的への変更

増改築や用途変更で違反に対応できるなら問題ありませんが、難しいときは建物の取り壊しが必要になるでしょう。

建築確認を経ておらず違法となっているケース

建築確認および工事終了後の完了検査をおこなっていないと、建築基準法違反になります。たとえば、所有する建物の「検査済証」が存在しない場合、完了検査を受けていない可能性があります。

昔は行政側のcheck体制が弱く、建築確認や完了検査をすり抜けて建築される建物が数多く存在しました。現在で建築確認や完了検査を経ていない建物は、業者の悪意によってスルーされている以外だと、過去に建てられたものがほとんどを占めています。

もし所有不動産が完了検査を受けていないと発覚したときは、法適合調査などをおこないましょう。

材料や構造に違法が見られるケース

建物に使わなければならない材料を使っていない、コスト削減や中抜きのために粗悪品で建築している耐震強度を偽装しているなど、建物の材料・構造に違法が見られるケースは違反建築物に該当します。

悪質な業者による偽装は残念ながら存在しており、2005年には建築基準法改正のきっかけにもなった全国ニュースレベルの違法建築が発覚しました。材料や構造の違法が発覚したときは、将来的な取り壊しを視野に入れつつまずは所在地の特定行政庁へ連絡しましょう。

所有する再建築不可物件はセットバックすべき?要不要の判断基準を解説

再建築不可物件を所有していても、建築基準法違反でなければそのままで所有できます。再建築不可物件の売却や贈与も、法律上は可能です。そのため、状況によってはセットバックしたほうがよい人と、セットバックしないままでもよい人に分かれます。

以下では、所有する再建築不可物件をセットバックすべきか否かについて解説します。

再建築不可物件をセットバックしたほうがよい人

再建築不可物件をセットバックしたほうがよい人は、主に次の通りです。

- 資産価値を上げて高額で売却したい人

- 賃貸アパートの経営や借地権契約など土地の賃貸で収益を得たい人

- 万が一の行政指導や行政処分を避けたい人

- セットバックの工事費用より固定資産税のランニングコストが気になる人

セットバックによってリフォームや再建築の制限がなくなれば、増改築や建て替えが自由に進められます。より優れた賃貸アパートへの建て替え・改築や、借地権者の自由な活用ができるため、不動産の収益化がしやすくなるでしょう。

また、セットバックにかかる40万~130万円より、再建築不可物件が所有し続けることでかかる固定資産税・維持管理費のほうが気になる人もセットバックをおすすめします。セットバックによって固定資産税を安くする、資産価値を上げて売却するといった方法で、ランニングコストへの対応が可能です。

土地としての本来の機能をフルで使いたい人は、再建築不可物件のセットバックがおすすめです。

再建築不可物件をセットバックしないままでもよい人

再建築不可物件であってもセットバックしないほうがよい人は、主に次の通りです。

- セットバックしないままでも、納得できる値段で土地を売却できそうな人

- 既存不適格物件であるため、対応しなくても問題がない人

- 再建築不可物件でできる範囲のリフォームして賃貸物件として活用したい人

- 駐車場・駐輪場・資材置き場など建築基準法の適用を受けない運用を検討している人

- 建物を小さくしたくない人

自分が活用できる土地が少なくなるで解説した通り、セットバックすると敷地面積が小さくなる分、建ぺい率・容積率が上がりやすくなり、建ぺい率・容積率オーバーの可能性も上がります。既存の建物が建ぺい率・容積率ギリギリだと、セットバック後に再建築する建物は既存のものよりも確実に小さくなるでしょう。

このように建築基準法違反でなければ、再建築不可物件であってもそのまま管理・運用したほうがよいケースがあります。

再建築不可物件の売却は仲介会社と買取業者のどっちがよい?

再建築不可物件の売却には、主に「不動産仲介会社に協力してもらう方法」と「不動産の買取専門業者に買い取って貰う方法」の2種類が存在します。それぞれにメリット・デメリットがあるため、再建築不可物件の売却を検討している人は、どちらが自分に向いている方法かを事前に確認しておきましょう。

以下では、仲介と買取それぞれのケースや隣人に売却するケースを解説します。

売却を不動産仲介会社へ依頼したほうがよいケース

再建築不可物件の売却を不動産仲介会社へ依頼したほうがよいケースは、できる限り高額で売りたいときです。不動産仲介会社のほうが、買取業者への売却よりも高額で売れる傾向があります。

再建築不可物件は、ただでさえ売却相場が通常物件の50〜70%と安くなるのが一般的です。少しでも高く売りたいときは、不動産仲介会社へ依頼して高く買ってくれる第三者を探すのがよいでしょう。

不動産仲介会社へ売却するときには、以下の点を意識してください。

- 再建築不可物件ならではのメリット(安価で購入できる、資産価値が低いので固定資産税も安いなど)をアピールする

- 買手には再建築不可物件であること、セットバックで再建築が可能であることを重要事項説明として伝える

- 買手に住宅ローンが受けづらい物件であると伝える

- 可能な範囲でのリフォームや修繕で資産価値を上げておく

売却を買取業者へ依頼したほうがよいケース

再建築不可物件の売却を買取業者へ依頼したほうがよいケースは、トラブルなくスピーディーに売りたいときです。買取業者は再建築不可物件を直接買い取ってくれるため、不動産仲介会社のように買手を探す必要がありません。

また、再建築不可物件であると知ったうえで買い取ってくれるので、余計なリフォームや説明をしなくても対応してくれるメリットがあります。もし買取業者へ売却するときは、「訳あり物件専門の買取業者」がおすすめです。

【番外】土地の隣人に売却できる可能性も確認する

もし土地の隣人に再建築不可物件を売却できる可能性があるなら、事前に確認を取ってみてください。隣人に買い取ってもらえれば、業者を介さないスムーズな売却ができます。

隣地に接道義務違反がないなら、再建築不可物件の土地と合筆しても接道義務を満たす部分は残るため、隣人は再建築不可物件の敷地面積も含めてすべて再建築可能になります。また隣地と合体すれば敷地面積や間口が広がるため、建ぺい率・容積率が改善したり土地活用の幅が広がったりと、隣人にとってもメリットは大きいです。

要するに、再建築不可物件であっても隣人からの需要が高いかもしれません。交渉内容や関係性次第では、仲介・買取よりも高額で売却できるケースがあります。ただし法的トラブルなどを防ぐために、不動産に強い弁護士などに契約内容の確認や登記対応をお願いすることをおすすめします。

再建築不可物件の売却は専門の買取業者へ相談!

再建築不可物件を所有している人で、所有権を手放したい人は「訳あり物件専門の買取業者」に相談しましょう。訳あり物件専門の買取業者とは、共有不動産、借地・底地、事故物件など、一般的な需要が見込みづらい物件を専門に取り扱う不動産会社です。

再建築不可物件や違反建築物も、訳あり物件専門の買取業者なら買取対応してくれます。以下では、専門の買取業者へ売却を相談するメリット・デメリットや選び方、売却の流れを解説します。

再建築不可物件を専門の買取業者へ売却するメリット

再建築不可物件を専門の買取業者へ売却する大きなメリットは、セットバックしないままで買い取ってくれる点です。専門の買取業者は、再建築不可物件を活用するノウハウと実績を持っているため、再建築不可の状態でも問題なく対応してくれます。セットバック工事やリフォーム費用をあなたが支払う必要はありません。

むしろ、買取業者の方針でセットバックやリフォームを進めて価値を高めることから、変に対応せず完全に任せるつもりで売却するほうがよいでしょう。セットバックやリフォームなしでも、ノウハウ・実績を基に適正価格で買い取ってくれます。

また、専門の買取業者への売却は、契約不適合責任が免責になるのが一般的です。契約不適合責任とは、売却した不動産に後から瑕疵が見つかったり伝えた内容と品質が違ったりすると、買主による修正対応の要求や損害賠償請求などに応じる責任です。専門の買取業者への売却なら、契約不適合責任が発生する心配がないのもメリットとして挙げられます。

さらに買取業者が直接買い取ることから、査定依頼から買取までの期間が1か月程度というスピード感も魅力です。適正価格でスピーディーに売却したいなら、専門の買取業者への売却を検討してみてください。

再建築不可物件を専門の買取業者へ売却するデメリット

再建築不可物件を専門の買取業者へ売却するデメリットは、不動産会社の仲介より売却価格が低くなる点です。

再建築不可物件の買取相場は、通常の物件の50~70%に減少しています。専門の買取業者に適正価格で査定してもらっても、そもそもの資産価値が低いため相場を超える売却価格を期待するのは難しいでしょう。

一方で不動産会社の仲介による売却なら、買手からの需要によっては相場よりも大幅に高い金額で取引できる可能性があります。とはいえ一般層からの再建築不可物件の需要は少なく、相場以下の安い価格でしか買ってくれないリスクも存在します。そもそも、買手が見つからない事態も珍しくありません。

適正価格で確実に現金化できる分、専門の買取業者への売却のほうが高額になるという見方もあります。

再建築不可物件を売却する専門の買取業者の選び方

再建築不可物件を売却する専門の買取業者は、以下のポイントに注目して選ぶのがおすすめです。

- 複数の買取業者をピックアップし、サービス内容や査定額を比較検討する

- 再建築不可物件の所在地での買取実績をチェックする

- 再建築不可物件の買取実績や、契約不適合責任免責があるかを確認する

- 老朽化といったほかの瑕疵があっても買い取ってくれるかを見る

- 実際に利用した人の声や、インターネットの口コミで評判を確認する

訳あり物件専門の買取業者と一言に言っても、得意とする物件の種類、これまでの実績、会社の規模などが異なります。あなたが持つ再建築不可物件の状況に合う買取業者を選ぶことが大切です。

専門の買取業者へ再建築不可物件を売却するまでの流れ

以下では実際に、専門の買取業者へ再建築不可物件を売却するまでの流れを紹介します。

| 買取業者へ売却する流れ |

概要 |

| 査定を依頼する |

買取業者へ問い合わせて査定内容や日程を調整する |

| 現地調査をおこなう |

買取業者が物件を実際に確認する

建物の劣化具合、周辺状況、隣接地、登記関係なども調査する |

| 査定価格の掲示 |

現地調査などを基にした買取価格が掲示される

複数社の価格を比較検討して自分が納得したところと契約を結ぶ |

| 契約を締結する |

買取業者と売買契約を締結する

早いときは契約締結から数日で入金される |

買取業者によっては、本格的な査定依頼前に無料相談や無料査定を受け付けているところもあります。弊社株式会社クランピーリアルエステートなら、電話、LINE、不動産査定フォーム、お問い合わせフォームなどさまざまなアプローチで無料相談・査定に対応が可能です。

全国1,500以上の士業と提携する「法律に強い」訳あり物件専門の買取業者である弊社なら、再建築不可物件にまつわる法的トラブルにも問題なく対応できます。ぜひ気軽にお問い合わせください。

まとめ

4m未満の道路に接している接道義務違反の再建築不可物件は、セットバックによって再建築可能になります。再建築不可物件のセットバックによって、「再建築による活用幅が広がる」「資産価値が上がる」「固定資産税が安くなる」といったメリットがあります。

ただしセットバックには40万〜130万円程度の高額費用がかかるうえに、セットバックした部分の私的利用ができなくなるのがデメリットです。セットバックをするべきなのかは、メリット・デメリットや自分の状況を確認したうえで事前にしっかり検討しましょう。

また、再建築不可物件の売却を考えているときは、不動産会社の仲介と買取専門業者の買取の2つの方法から選ぶのが一般的です。仲介・買取のどちらにも売却のメリット・デメリットが存在しますが、再建築不可物件の一般的な需要の低さを考慮すると、直接買い取ってくれる買取業者への売却がおすすめです。

とくに買取業者のなかでも、再建築不可物件を取り扱う訳あり物件専門の買取業者なら、適正価格でスピーディーに売却できます。弊社株式会社クランピーリアルエステートも再建築不可物件の買取に対応していますので、まずは無料相談や無料査定からぜひご利用ください。

再建築不可物件のセットバック時によくある質問

セットバックせずに再建築不可物件をそのまま活用する方法はある?

駐車場(コインパーキング)・駐輪場・資材置き場など、建築基準法の規制を受けないビジネスなら、セットバックせずに再建築不可物件のまま活用できる可能性があります。詳細は以下の記事をご覧ください。

接道義務を満たせなくてもセットバックせずに再建築可能な土地ってある?

「道路に未接道でも近くに広い空き地や公園など建築基準法43条に該当する土地で申請したもの」「都市計画区域・準都市計画区域外」などに該当するときは、接道義務を満たせていなくても再建築可能な土地になります。

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-