旗竿地は売れないと言われやすい理由

前提として、旗竿地の売却が法律で禁止されているわけではないため、購入希望者さえいれば売却は成立します。

しかし、実際の取引現場を見てきた立場からお伝えすると、旗竿地が敬遠されやすい原因はひとつの欠点だけではありません。下記のようにいくつもの要因が積み重なることで、買主にとってリスクや不安が大きく映ってしまうのです。

- 再建築不可物件として扱われて建て替えできないことが多い

- 周囲が建物に囲まれて日当たり・風通しが悪い

- 特殊な形状の土地であるため解体・リフォーム工事が高額になりやすい

- 竿の部分(間口・路地)に私道が含まれる場合は権利関係のトラブルが発生しやすい

- 銀行の担保評価額が低く住宅ローンなどが利用しづらい

- 特殊な形で活用できる面積が狭く活用しづらい

- 道路から奥まっているため閉鎖感を与えやすい

売れにくいのは事実ですが、土地に合った対策をすれば売却の可能性はゼロではありません。その対策方法を理解するためにも、まずは旗竿地が売れないとされる理由について理解を深めましょう。

再建築不可物件として扱われて建て替えできないことが多い

再建築不可物件とは、その土地に新しい建物を建てることが法律上禁止されている物件です。

建築基準法第43条では、建物を建築する場合、その土地が建築基準法で認められている道路に2m以上接していなければならないと定められています。

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

引用元 建築基準法 | e-Gov 法令検索

建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条で定義されている以下の6つの道路を指します。

| 道路の種類 |

定義 |

| 42条1項1号道路(道路法による道路) |

幅員4m以上の公道(高速道路・国道・県道・市道など) |

| 42条1項2号道路(開発道路) |

都市計画法や土地区画整理法などの法律によって造られた幅員6m以上(場合によっては4m以上)の道路 |

| 42条1項3号道路(既存道路) |

建築基準法が施行された1950年11月23日の時点で存在していた幅員4m以上の道路 |

| 42条1項4号道路(計画道路) |

都市計画法で2年以内に事業が執行される予定の道路 |

| 42条1項5号道路(位置指定道路) |

特定行政庁から「土地のこの部分が道路である」という指定を受けた幅員4m以上の私道 |

| 42条2項道路(みなし道路) |

建築基準法が施行された昭和25年11月23日の時点ですでに建物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定を受けたもの |

つまり、「幅員4m以上の道路」であれば、建築基準法で認められた道路と見なされます。このため、旗竿地に新しい建物を建てるためには、幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があり、これを接道義務といいます。

接道義務を満たせていない旗竿地の代表的な例として、建築基準法が改正される前から所有しているケースが挙げられます。1950年に施行された建築基準法では、1.8m以上接していれば接道義務を満たしているとみなされていたため、現行の建築基準法第43条を満たせないことが多いのです。

接道義務が満たされていない場合、その土地で新しい建物を建てることはできず、再建築不可物件として取り扱われます。購入しても下記のようにリスクが多いため、接道義務を満たしていない再建築不可物件は買主が現れにくく、なかなか売却できないのが実情です。

- マイホームや店舗など新しい建物を建てられない

- 築年数が経過して建て替えが必要になっても、大規模な建て替え工事ができない

- 資産価値が低い

- 住宅ローンが利用できない可能性がある

- 増築ができない

間口を広げれば再建築は可能ですが、そのためには追加のコストがかかります。コストをかけても売却できる保証はないため、接道義務を満たしていないと分かった場合は、あらかじめ訳あり物件専門の買取業者に依頼するのがおすすめです。

周囲が建物に囲まれて日当たり・風通しが悪い

旗竿地には、建物が密集した場所から通路を伸ばして接道したり、分割した土地に住宅が建ったりしたものが多くあります。こうした背景から、旗竿地の周りが建物に囲まれているのはよくあるケースです。

とくに都市部の旗竿地は、周囲の建物が高いうえに土地自体が狭い傾向があります。

そのため旗竿地は、土地全体の日当たりが悪いことも少なくありません。日当たりが悪い建物は、下記のようなデメリットがあるため、買手から敬遠されてしまうのが実情です。

- 洗濯物が乾きづらい

- カビが発生しやすい

- 住宅が腐食しやすい

同時に風通しが悪いケースも多く、建物に熱気がこもったり換気が悪かったりする懸念があります。

さらに周囲が建物に囲まれている土地だと人目に付きづらくなるため、防犯上の不安点も出てきます。

特殊な形状の土地であるため解体・リフォーム工事が高額になりやすい

旗竿地は普通の土地よりも門口部分が狭くなっており、解体工事・リフォーム工事などに使う工事車両・重機が侵入しづらくなっています。また、旗竿地の特殊な形状が要因で、下記のように通常とは異なる対応が求められるケースも少なくありません。

- トラックが入れないので、廃材の運び出しや資材搬入に人手や時間がかかる

- 工事に必要な機材や重機は、一度バラバラにしてから現場で再度組み立てる必要がある

- 小型の機材・重機しか入れない旗竿地だと、大型の機材・重機を使った工事よりも作業効率が落ちる

- 土地が特殊な形状であるため、建物の設計の難易度が上がる

- 水道・電気・ガスなどのインフラの引き込み距離が長くなる

- そのほか建築・解体に関する組立・解体・運搬に人件費や時間がかかる

そのため、旗竿地が関係する工事にかかるコストは高額になるのが基本です。具体的な金額はケースによって異なるものの、下記の相場が目安になります。

| 解体工事 |

坪単価 |

| 木造 |

3~4万円 |

| 鉄骨造 |

3.5~4.5万円 |

| 鉄筋コンクリート造 |

5~7万円 |

上記の解体費用に加えて、解体工事中の粉塵・防音対策シート代なども必要です。特に旗竿地は近隣の土地と密接していることから、整形地に比べると入念な対策が求められます。そのため、解体工事以外の費用も高額になりやすいのです。

しかし、買取業者の視点から言うと、解体やリフォームにコストをかけても、必ずしも売却が可能になるわけではないという現実があります。実際にさまざまな旗竿地を取り扱ってきましたが、リフォーム後でも買手がつかないケースも多くありました。

そのため、物件が再販可能かどうか、解体の費用対効果を慎重に判断することが非常に重要になります。

竿の部分(間口・路地)に私道が含まれる場合は権利関係のトラブルが発生しやすい

旗竿地のなかには、竿の部分(間口・路地)に他人名義の私道が含まれているケースがあります。私道とは、民間の個人・法人が所有している道路を指します。

これに対し、国や自治体が有する道路を公道と呼びます。「国道〇〇号線」「県道〇〇線」など、私たちが日常生活で使っている道路のほとんどは公道です。

私道は民間人の所有物であることから、基本的に第三者が勝手に使用することはできません。特に、奥まった場所にある私道は、その道に接する土地の所有者と複数人で共有するケースが多いですが、この場合は「私道のどの部分が誰のもの」という明確な決まりを設けないのが基本です。

つまり、旗竿地に私道が含まれる場合、必ずしも個人がその道を自由に使えるとは限りません。もし竿の部分に私道が含まれていると、以下のトラブルが発生するリスクがあります。

- 他人名義の竿の部分にしか道路に接道しておらず、接道義務が満たせていないケースがある

- 私道部分の所有権を持つ近隣の人から、承諾料・通行料などが求められる場合がある

- 間口付近に車を停められて通行が妨げられる

- 近隣住民が自由に出入りする

- 私道の下に水道管やガス管が埋設されている場合、親切・修理するために私道所有者の承諾が必要になる

- 土地の所有者同士で通行権・維持管理などの面で争いが発生する

また旗竿地を相続した後に売却を検討する場合も、親世代から子世代に所有権が移ったタイミングで私道所有者からの要求や管理ルールが変わるケースも考えられます。

さらに、私道が旗竿地に含まれる場合でも、固定資産税や不動産取得税が課せられます。つまり、自由に利用できない土地にも関わらず税金が発生するというわけです。

このように私道が関わる物件はさまざまなリスクが想定されることから、なかなか買い手がつかないのが実情です。実際に、私道が含まれている旗竿地で買い手が見つからず、困っているオーナー様からの相談をいただいたケースもございます。

私道が関わっていると権利関係や管理の複雑さが障害となり、市場ではなかなか売却が進まないため、オーナー様が長期間お悩みになることが多いです。

特殊な形状で活用できる面積が狭く活用しづらい

旗竿地の竿の部分は狭いことから、通路として使うケースが一般的です。逆に言えば通路以外の活用には工夫が必要になるため、旗竿地は実質的に自由に使える部分が少なくなります。このように、特殊な形状により土地の活用可能範囲を狭められてしまう点が、旗竿地の大きなデメリットです。

利用できる面積が少ないと、下記のようなリスクを伴います。

- 建築プランに制限がかかって自由な建築が難しくなる

- 事業用の土地として使う際に竿部分が狭いことで仕入れ・搬入に苦労する

- 駐車スペースの確保が難しくなる

実質的に自由に活用できる面積が制限されることから、需要が低くなるため、市場での売却が難航するのが基本です。

銀行の担保評価額が低く住宅ローンなどが利用しづらい

旗竿地は、整形地などを比較すると銀行の担保評価額が低くなる傾向があります。担保評価額とは、住宅ローンなどの融資の担保となる不動産の評価額のことです。これは、竿の部分が宅地として機能せず、評価ができない部分が存在することが影響しています。

さらに、前述したように接道義務が満たされていないケースがあったり日当たりが悪かったりなどリスクが高いことも、担保評価額にマイナスの影響を与えています。このため、銀行は旗竿地の担保評価額を低めに設定することが一般的です。

銀行の担保評価額が低いと住宅ローンの融資額も少なくなるため、土地の買手側は自己資金を多めに準備する必要があります。結果、買い手側の予算不足から購入を見送られるケースも少なくありません。

とはいえ旗竿地は整形地よりも評価額が安く設定されることから、安めの不動産を求めている人からの需要が存在します。売却するときは、土地を安く買いたい人向けのアプローチをするのがよいでしょう。

道路から奥まっているため閉鎖感を与えやすい

土地を購入する際、日当たりや見晴らしの良さは重要なポイントです。しかし、旗竿地は道路から奥まった場所に位置していることから、閉鎖感を与えやすい特性があります。

さらに、近隣の建物の影響で日当たりが悪い土地も少なくなく、暗く湿気の多い印象を与えることが多いです。一般的に、買い手は開放感や明るさを重視することが多いため、旗竿地はその特性から魅力が薄れてしまいがちです。

その結果、他の土地に比べると旗竿地は売れるのに時間がかかってしまいます。

「旗竿地だから売れない」というわけではない!売れる旗竿地と売れない旗竿地の違いは?

売却に期待できる旗竿地のポイントを知るには、まず旗竿地のメリットを理解することが大切です。

- プライバシーを確保しやすい

- 騒音・事故などのリスクが低い

- 路地部分を有効活用できる可能性がある

- 住宅部分を大きくできる可能性がある

旗竿地は奥まった場所にあるため、接する道路から見えにくいのがメリットです。例えば、外に洗濯物を干しても通行人の目に触れにくく、カーテンを開けていても屋内を覗き込まれる心配もさほどありません。

また、道路から離れている分、自動車通過時の騒音が少ないのも魅力です。車が自宅のすぐ前を通過する、といったこともないため、安心して子供を家の前で遊ばせることもできます。

さらに、竿部分にあたる路地を個人所有している場合は、最大限に有効活用できます。例えば、駐車場として活用したり、花壇などの趣味を楽しんだりできるでしょう。これらのスペースを路地に確保することで、旗部分をめいっぱい使って住宅を建てることも可能です。

そのため、旗竿地が売れにくいのは事実ですが、必ずしも売れないわけではありません。旗竿地の立地条件などによっては、整形地と同じくらいスムーズに売れることもあります。

ここでは、次の2つに分けて旗竿地の売れやすさ・売れにくさを解説します。

それぞれの内容をみていきましょう。

売却に期待できる旗竿地の例

閉鎖感があり売れにくいとされる旗竿地ですが、前述したようなメリットを享受できる条件が整っていて、かつ周辺環境にも恵まれている土地なら、スムーズな売却が期待できます。例えば、次のような土地は旗竿地であっても比較的売れやすいです。

- 竿の間口が広い

- 路地が土地所有者の個人所有

- 日当たり・風通しが良い

- 再建築が可能

- 近隣に公共施設が豊富

- 周辺環境が静かで安全

- 旗部分の面積が広い

特に、間口が広かったり生活利便性や治安が良かったりすれば、購入検討者によっては整形地に近い評価で見てもらえるケースも少なくありません。売却を考える際には、旗竿地ならではのデメリットだけでなく、こうしたアピールできる条件を前面に出すことが重要です。

売れづらい旗竿地の例

売れづらい旗竿地の例は次の通りです。

- 竿の間口が狭い

- 竿に私道が含まれる

- 日当たり・風通しが悪い

- 竿の部分が極端に細長い

- 人通りが極端に少ない

- 周囲の環境が騒がしい

- アクセスが不便

ここまで解説してきたように、接道義務を満たしていない・私道の利権が絡む・日当たりや風通しが悪い土地は、購入者のリスクが高いため売れにくいのが基本です。また、竿の部分が極端に細長い場合はデッドスペース部分が大きくなるため、やはり購入を敬遠されがちになってしまいます。

また、旗竿地はプライバシーが確保されているのが魅力ですが、一方で、奥まった場所にあるため何かあっても発見が遅れやすいというリスクもあります。例えば、空き巣が入っても近隣の人が気づかないケースが代表的です。

そのため、極端に人気のない場所にある旗竿地は、安全上の観点から購入をためらわれやすいです。さらに、旗竿地に限ったことではありませんが、公共交通機関へのアクセスの悪さや騒音など、周辺環境も売却のしやすさに影響します。

旗竿地を売りたい!売却するための4つのコツ

「旗竿地は売れない」は事実である一方、事前に工夫をこらすことで旗竿地を高額売却できる可能性を上げられます。旗竿地を売却するための具体的なコツは以下の4つです。

- 隣地の土地を所有者に売却する

- 私道所有者とあらかじめ交渉する

- 売却するときは旗竿地のメリットをアピールする

- リノベーションやリフォームで旗竿地のデメリットを解消しておく

それぞれの詳細を解説します。

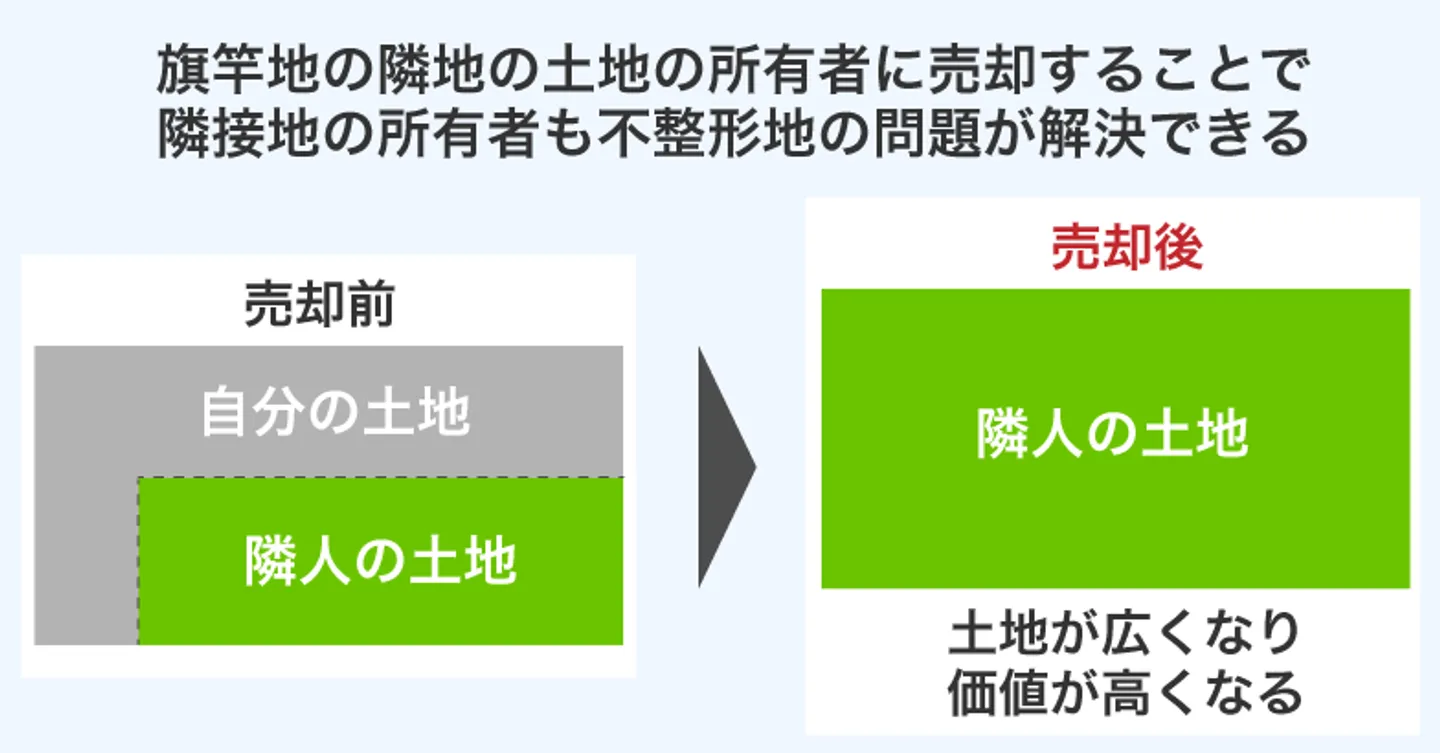

隣地の土地の所有者に売却する

旗竿地の売却先として、隣接する土地の所有者は非常に有力な候補です。もし、旗竿地の竿部分と隣地を合筆できれば、竿部分が取り除かれ、整形地として活用できるようになります。

隣地所有者にとって、旗竿地を購入すると以下のようなメリットがあり非常に魅力的な選択肢となるため、購入を検討してもらえる可能性が高いです。

- 土地の価値が上がる

- 土地が広くなって活用幅が大きくなる

- 私道の権利を自分に集約できる

- 接道義務を満たしやすくなる

まずは隣地所有者が旗竿地を購入したい意向があるかを確認してみましょう。確認の際は、購入意欲を引き出すために、旗竿地を購入するメリットを伝えましょう。隣地所有者に購入の意思がある場合は、両者が納得する売却額を模索することが重要です。

なお、正式に売買契約を結ぶときは、不動産会社といった不動産売買の専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

私道所有者とあらかじめ交渉する

私道を含む旗竿地が売れにくいのは、購入者が権利関係のトラブルを敬遠するためです。つまり、この問題を解決しておけば、購入者は安心して土地を利用できるため、私道を含む旗竿地であってもスムーズに売りやすくなります。

例えば、次のような選択肢があります。

- 私道の部分をあらかじめ購入しておく

- 通行地役権(他人の土地を通行する権利)を設定する

- 売却後の私道の通行に関する取り決めをする

私道部分を購入して土地と一緒に売れば、購入者は私道部分を自由に使えるため、前述のように竿部分や駐車場などに活用できることもあります。つまり、私道を買い取ることで物件の付加価値が上がるため、買手も現れやすくなるのです。

買取が難しい場合は、所有者と話し合って通行地役権を設定しましょう。

通行地役権とは、簡単にいえば、奥の土地に行くために他人の私道を通行させてもらう権利です。この権利が設定されていれば、購入者は安心して自分の土地と道路を行き来できます。

なお、地役権の時効は20年である点に留意してください。

これも難しい場合は、売却後の私道の通行に関するルールについて、所有者と合意を取りましょう。例えば、「通行料を取らないかわりに私道では騒がない」といったルールが代表的です。

このように、旗竿地を新しく購入した人が安心して土地を利用できる環境を整えてアピールすることで、物件が売却できる可能性が高まります。

売却するときは旗竿地のメリットをアピールする

前述の通り、旗竿地は整形地よりも需要が低い一方で、旗竿地ならではのメリットも存在します。売れない旗竿地を売るためには、旗竿地のメリットを買手側にアピールし、購入意欲を促進するのが効果的です。旗竿地のメリットは次の通りです。

| 旗竿地のメリット |

詳細 |

| 近隣の土地相場より安く購入できる |

同じ面積でも一般的な整形地よりも安く購入できる

建物の内装や設備に予算を回しやすい |

| 騒音や事故のリスクが下がる |

道路から離れた場所に建物があるため、話し声、車の音、子どもの飛び出しによる事故などを避けやすい

静かな環境で生活できる |

| プライバシーが保護される |

周囲の視線を避けやすいのでプライバシーを確保しやすい |

| 竿の部分を活用できる |

旗竿地の竿の部分を駐車場、玄関までの通路、ガーデニングなどで活用できる |

| 固定資産税が安くなる |

土地の評価額が低くなりやすい分、固定資産税や都市計画税も低くなる |

不動産会社に仲介を依頼するときには、売却する旗竿地のアピールポイントを詳細に共有し、買手側に伝えてもらうようにしてください。

リノベーションやリフォームで旗竿地のデメリットを解消しておく

建物のリノベーションやリフォームで旗竿地のデメリットを解消できる場合は、旗竿地でも買手が見つかる可能性が上がります。売れる旗竿地にするためのリノベーション・リフォームの具体例は、次の通りです。

- ハイサッシ、拭き受け、天窓などによって採光性を高める

- 光が入りやすい2階にキッチン、ダイニング、リビングを設置し、1階は寝室にする

- 間口から玄関までのアプローチをデザインし、旗竿地ならではの工夫を凝らす

- 再建築不可物件なら、壁や屋根の補修、設備更新などのリフォームを中心に済みやすい家にする

ただし再建築不可物件に該当する場合は、リノベーション・リフォームできる範囲に制限があります。法律違反にならないよう、対応できる範囲はあらかじめ確認しておきましょう。

旗竿地が売れないときは訳あり物件買取業者への売却がおすすめ

旗竿地が売れないときは、訳あり物件買取業者への売却を検討してみてください。訳あり物件買取業者とは、旗竿地や事故物件のような売れにくい物件の買取を専門にしている不動産会社です。

旗竿地を訳あり物件買取業者へ売却すると、次のようなメリットに期待できます。

- 最短で数日〜1週間程度で旗竿地を買い取ってもらえる

- 買主がつかなかった旗竿地も買取対象になる

- 契約不適合責任が免除される

- 士業と連携する業者なら隣人とのトラブルが起きている旗竿地も買取対象になる

最短で数日〜1週間程度で旗竿地を買い取ってもらえる

訳あり物件買取業者は、原則として不動産の「買取」を行います。買取とは、不動産会社が売主から直接物件を買い取る方法です。

「仲介買取」のように、一般の購入希望者を探す時間を省けるため、最短で数日~1週間程度で旗竿地の売却が完了します。売れにくい土地も素早く現金化できるため、「次のマイホームの購入資金が欲しい」「住宅ローンの返済に充てたい」といった時にも役立ちます。

また、買取の場合は仲介手数料が発生しません。仲介手数料は最大で売却価格の5%にのぼり、売却費用の中でも大きな割合を占めるコストです。その点、買取ならば仲介手数料の支払いは必要ないため、仲介買取に比べて売却金の受取金額を増やせます。

買主がつかなかった旗竿地も買取対象になる

買主が見つからなかった旗竿地であっても、訳あり物件買取業者なら買取対象になります。訳あり物件買取業者は、旗竿地のような訳ありの不動産や土地の活用ノウハウや販路を有しているため、他の購入希望者が敬遠するような土地でも高確率で売却が可能です。

そのため、短期間での売却だけでなく、適正価格で買い取っているのもメリットです。特に旗竿地は需要が低いことから、一般的な不動産会社に仲介や買取を依頼すると、市場相場よりもはるかに安値でしか売れないケースが少なくありません。

その点、訳あり物件買取業者ならば市場相場をもとに旗竿地を適正に査定するため、不動産利益の最大化につなげられます。

契約不適合責任が免除される

訳あり物件買取業者のほとんどは、買い取った不動産についての契約不適合責任を免除しています。契約不適合責任とは、引き渡した物件に契約内容と違反する瑕疵があった場合に、売主がその責任を負うというルールです。

例えば、再建築不可であることや、竿の部分を私道として共有している人とトラブルが発生していることを伝えすに売却したケースが代表的です。この場合、買主は売主に対して、損害賠償や契約解除を求めることができます。つまり、売主は物件の引き渡し後も、一定期間は金銭的なリスクを負うことになります。

その点、訳あり物件専門の買取業者に売却すれば契約不適合責任を問われる心配がないため、売却後に突然の出費が発生する心配がありません。このような金銭的リスクと同時に、売却後の心理的なストレスからも解放されたい人は、訳あり物件買取業者の利用を検討しましょう。

士業と連携する業者なら隣人とのトラブルが起きている旗竿地も買取対象になる

訳あり物件買取業者の中には、弁護士・司法書士・税理士などの士業と連携する事業者も存在します。このような訳あり物件買取業者は法律関係に強いため、隣人とトラブルが起きている旗竿地でも高確率で買い取っています。

例えば、私道を含む竿部分に関するトラブルを抱えている場合は、このような士業と連携のある買取業者を選ぶとスムーズに対応が進みやすいです。権利に絡む金銭的リスクを減らせるうえ、自身で他の共有者に対応せずに済むため、心理的負担からも解放されます。

また、プロに交渉を代行してもらうことで、売却後にトラブルを蒸し返される心配も少ない点も、訳あり物件専門の買取業者をおすすめする理由です。

旗竿地の売却相場は整形地よりも安くなるのが基本

前提として旗竿地であっても好きな価格で売却活動を始めること自体は可能です。旗竿地の売却相場は立地や土地の状況などによって変動するため、一概にはいえません。

ただし、実務上の感覚としてお伝えすると、そのままでは買主がなかなか現れないケースが多いのが現実といえます。購入希望者からすれば、整形地に比べて使い勝手や資金計画で不安が残るため、どうしても比較の土俵に乗りづらいのです。

結果として、売却を進めるには価格を下げて調整せざるを得ない状況になりやすく、その目安が整形地と比べて1〜3割程度安い価格なのです。弊社の買取実績でも、この水準での成約が多数を占めています。

整形地と比べた場合に、どの程度の価格差が出るかをみてみましょう。

|

売却価格 |

| 100平米の整形地 |

5,000万円 |

| 1割安い場合 |

4,500万円 |

| 2割安い場合 |

4,000万円 |

| 3割安い場合 |

3,500万円 |

上記の例では、整形地と旗竿地では最大1,500万円の価格差が出ます。なお、再開発エリアや学校・病院が近いなど立地条件の良い場所であれば、整形地とさほど差が出ないこともあります。

具体的な評価額は物件ごとに異なるため、まずは適正な査定を行える不動産会社に相談するのがおすすめです。

トラブルを回避!旗竿地の売却時に意識したい4つの注意点

一般的に売れないとされる旗竿地を売却する際には、他の土地とは異なる部分に対して注意を向けることが必要です。トラブルなく旗竿地を売るためには、以下の注意点を意識してみてください。

- セットバックの要不要を確認しておく

- 再建築不可物件なら考えなしに解体しない

- 43条但し書き許可の申請で再建築が可能になるか確認する

- 住み替えのときは買い先行をおこなう

それぞれの詳細を見ていきましょう。

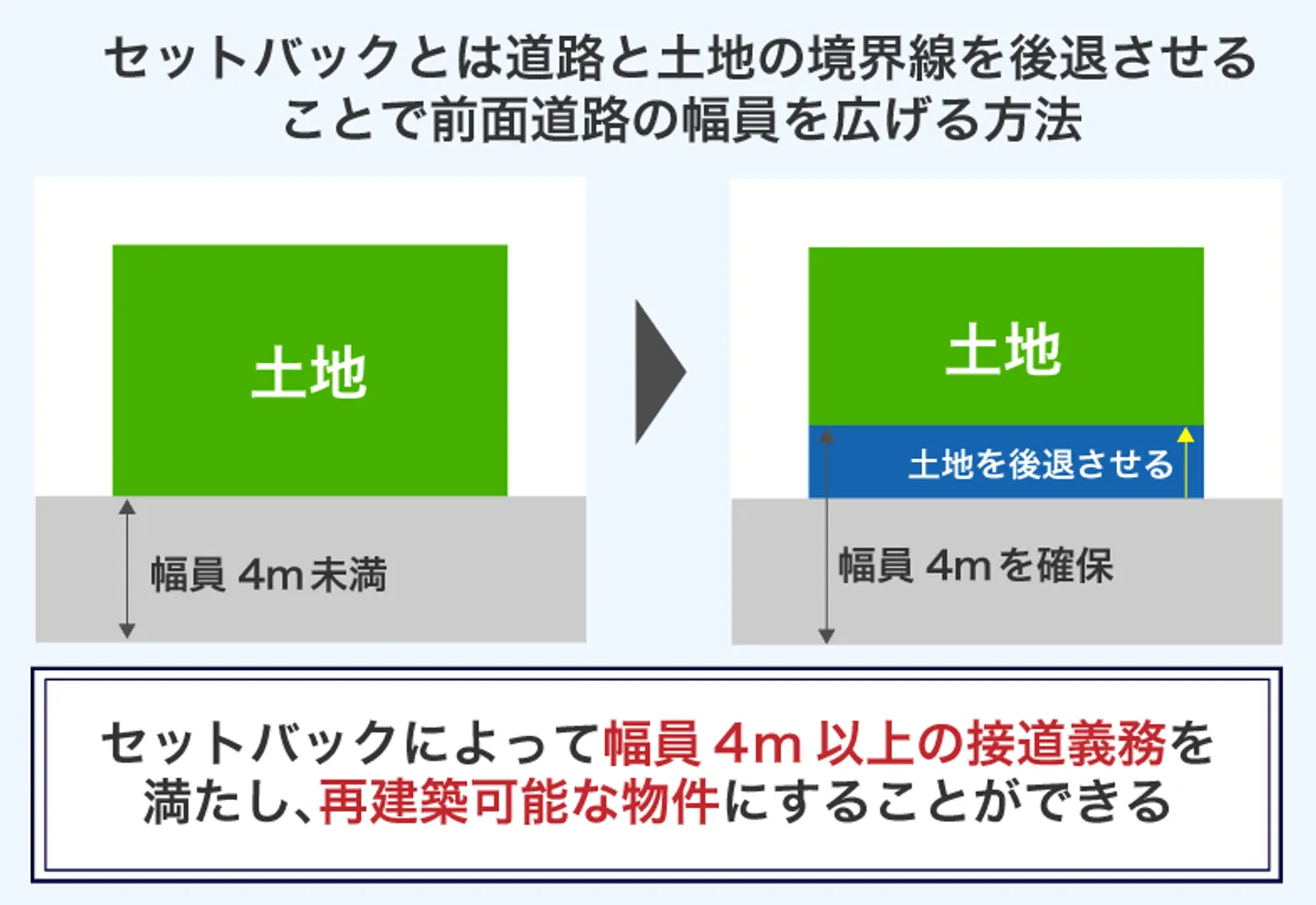

セットバックの要不要を確認しておく

セットバックとは、所有する土地の境界線を後退させることで、土地と接道する道路幅を広げる施策です。

もし旗竿地の竿の部分に接する道路の幅が4m未満だと、竿の間口が2m以上でも接道義務を満たせません。接道義務が満たせないと再建築不可物件扱いになり、同じ土地での新築・建て替えが原則として不可能になります。

そこでセットバックによって、接道義務の1つである「幅員4m(または6m)以上の道路への接道」を満たせるようにします。これで接道義務未達による、再建築不可物件状態の解消が可能です。

ただし旗竿地におけるセットバックは竿の部分にて実施することが多く、ただでさえ狭くて細い竿の面積がさらに小さくなるリスクがあります。またセットバックをおこなうには、道路の調査、補助金・助成金などの交付条件の確認、事前協議書の提出、建築確認申請などのさまざまな準備・手続きが必要です。

そのため、旗竿地を売却する前にはセットバックの要不要を確認しておき、セットバック対応も含めたスケジュールを策定しておきましょう。なお4mまたは6m以上の道路幅を満たしていなくても、「43条但し書き通路」に該当する場合、再建築が可能になるケースがあります。

再建築不可物件なら考えなしに解体しない

旗竿地が再建築不可物件に該当しても、建物さえ残っていれば、小規模のリフォームなら行えるため、居住を考えている買手のニーズも満たせます。

しかし、解体してしまってはその後に新たな建物を建設することはできません。建物を立てられない更地では、居住を考えている買手の候補から外れてしまうため、考えなしに建物を解体して更地にすることは避けてください。

また、再建築不可物件の旗竿地に建っている物件が住宅だった場合、土地に適用されていた住宅用地の特例の対象外になります。

住宅用地の特例とは、住宅が建っている土地の固定資産税・都市計画税を最大6分の1にする制度です。つまり特例を適用している土地の住宅を解体すると固定資産税額・都市計画税が元に戻るため、解体前の最大6倍に跳ね上がるリスクがあります。

そのため、解体前にはその影響を十分に理解し、解体後の税額や土地利用の可能性をしっかりと計算したうえで判断することが必要です。

43条但し書き許可申請で再建築が可能になるか確認する

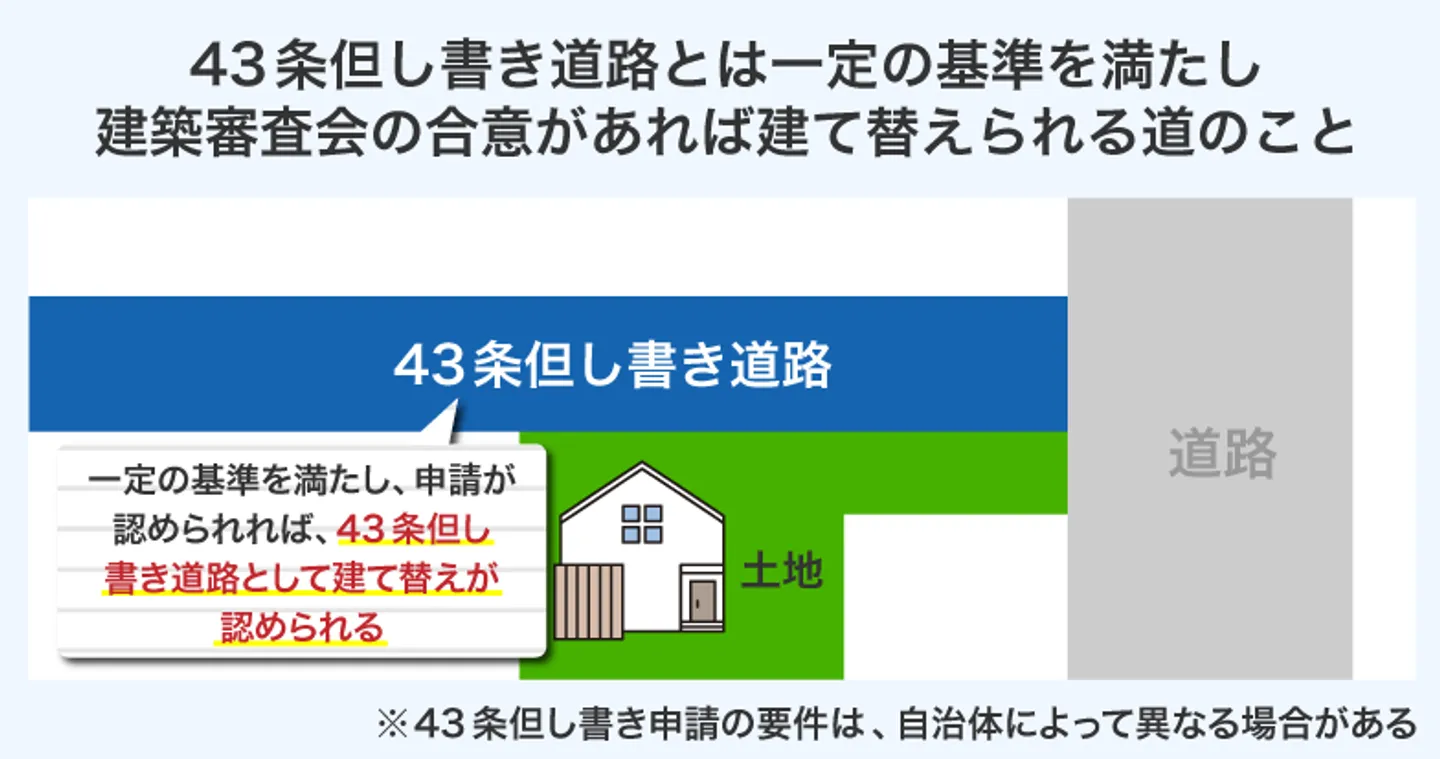

旗竿地が再建築不可物件に該当していても、43条但し書き申請によって再建築が認められるケースがあります。

43条但し書き申請とは、再建築不可物件であっても建築基準法第43条第2項に該当する場合に、申請によって建物の建て替えが認めてもらうようにする手続きです。

根拠条文は、建築基準法第43条2項です。以下のいずれかに該当する場合には、接道義務を適用しないと定められています。

| 法令 |

同項1号 |

同項2号 |

| 概要 |

幅員4m以上の道に2m以上接する建築物のうち、国土交通省令で定める基準に適合し、特定行政庁が安全上支障がないと認めるもの |

周囲に公園、緑地、広場等の空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合し、特定行政庁が安全上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可したもの |

| 許可の取得方法 |

特定行政庁の認可 |

特定行政庁の認可と建築審査会の同意 |

| 国土交通省令で定める基準 |

・延べ面積が200㎡以内であること

・一戸建てであること |

・敷地周辺に公園、緑地、広場などの広い空地を有している

・敷地が農道や農道に類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る)に2m以上接している

・敷地が、その敷地の建築物の用途、規模、位置、構造に応じて、避難・通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接している |

※ 特定行政庁:建築に関する事項を確認する都道府県や市区町村の職員の「建築主事」を置いた地方公共団体およびその長

それぞれ許可を取得する必要がありますが、同項2号に該当し、かつ各自治体が定める「包括同意基準」を満たす土地だったときは、あらかじめ建築審査会の同意を得たものとして扱われます。包括同意基準も、自治体ごとで詳細が異なるので注意してください。

43条但し書き申請は少し複雑であるため、所有する旗竿地に43条但し書き許可の対象になるか否かは、不動産会社といった専門家や自治体の役所へ確認を取るのがよいでしょう。

参考:e-Gov法令検索「建築基準法施行規則」

住み替えのときは買い先行をおこなう

旗竿地を売却した後、別の住宅への住み替えを検討している場合は、「買い先行」を推奨します。

買い先行とは、先に新居を購入して引っ越しを済ませた後に、もともと済んでいた土地や建物を売却する手法です。

買い先行なら家具はすべて新居へ移動して収納スペースも空いているので、内覧希望者に建物の隅々まで見てもらえます。私物をすべて移動させることで、部屋を狭く感じさせない、クローゼットや収納棚などのなかまで見せられるなど、さまざまなメリットがあります。

買い先行ならカーテンや家具による遮光がなくなるため、日当たりが悪いイメージがある旗竿地の悪印象をカバーできるでしょう。

旗竿地の評価額はいくら?4つのステップで計算

旗竿地の評価額は次の2つの計算式から求められます。

・想定整形地(旗竿地+かげ地)の評価額ーかげ地の評価額=旗竿地の評価額

・旗竿地の評価額×不整形地補正分

具体的には、次の4ステップに分けて計算していきます。

- 路線価を確認して想定整形地の評価額を計算する

- 想定整形地から「かげ地」の評価額を差し引く

- 不整形地補正分を算出する

- 不整形地補正を利用してより正確な評価額を計算する

また、今回は下記の条件を想定してシミュレーションしていきます。

| 地積 |

200㎡ |

| 相続路線価 |

100,000円 |

| 地区 |

普通住宅地 |

| 間口距離 |

3m |

| 奥行 |

15m |

1.路線価を確認して想定整形地の評価額を計算する

旗竿地の評価額を出すには、一旦、その土地を四角い整形地と想定した上で路線価を確認し、評価額を計算します。路線価とは、国税庁が公表している土地価格で、道路に面している土地の1㎡あたりの評価額を指します。

なお、評価額には次の2種類がありますが、ここでは相続税路線価を使用する計算方法をお伝えします。

|

用途 |

更新頻度 |

| 相続税路線価 |

相続税・贈与税 |

毎年 |

| 固定資産税路線価 |

固定資産税・不動産取得税・都市計画税など |

3年に1回 |

また、今回は旗竿地を整形地と想定したものを「想定整形地」と呼びます。想定整形地は、通常の整形地と同様に次の計算式で求められます。

地積×相続税路線価×奥行価格補正率=土地評価額

奥行価格補正率とは、不整形地など利用価値の低い土地の評価額を減額するための補正率です。路線価と同じく国税庁が公表しています。

それでは計算していきましょう。まず国税庁のHPで路線価を確認して評価額を算出してください。次に、下記の表から奥行補正率を確認します。

| 奥行距離 (メートル) |

普通住宅地区 |

| 4未満 |

0.90 |

| 4以上6未満 |

0.92 |

| 6 〃 8 〃 |

0.95 |

| 8 〃 10 〃 |

0.97 |

| 10 〃 12 〃 |

1.00 |

| 12 〃 14 〃 |

| 14 〃 16 〃 |

| 16 〃 20 〃 |

| 20 〃 24 〃 |

| 24 〃 28 〃 |

0.97 |

| 28 〃 32 〃 |

0.95 |

| 32 〃 36 〃 |

0.93 |

| 36 〃 40 〃 |

0.92 |

| 40 〃 44 〃 |

0.91 |

| 44 〃 48 〃 |

0.90 |

| 48 〃 52 〃 |

0.89 |

| 52 〃 56 〃 |

0.88 |

| 56 〃 60 〃 |

0.87 |

| 60 〃 64 〃 |

0.86 |

| 64 〃 68 〃 |

0.85 |

| 68 〃 72 〃 |

0.84 |

| 72 〃 76 〃 |

0.83 |

| 76 〃 80 〃 |

| 80 〃 84 〃 |

0.82 |

| 84 〃 88 〃 |

| 88 〃 92 〃 |

0.81 |

| 92 〃 96 〃 |

| 96 〃 100 〃 |

| 100 〃 |

0.80 |

参照元:奥行価格補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平18課評2-27外改正) |国税庁

奥行補正率は、土地の用途によって異なります。今回は普通住宅地で15mなので、奥行価格補正値は1.00です。この情報をもとに計算すると、土地評価額は下記のようになります。

200㎡(地積)×100,000円(相続路線価)×1.00(

奥行補正率)=20,000,000円(土地評価額)

これが想定整形地の土地評価額です。この数字は、土地の形がきれいな方形であると仮定して計算したものであるため、このままでは利用できません。想定整形地から「かげ地」の部分を差し引いた評価額を求める必要があります。

2.想定整形地から「かげ地」の評価額を差し引く

かげ地とは、本来はいびつな形である土地が、きれいな方形になるように想定上付け加えられた部分です。想定整形地の土地評価額には、この仮の部分である「かげ地」の評価額も含まれているため、これを差し引く必要があります。これを「引き直し計算」と呼びます。

かげ地の土地評価額は上記と同じ要領で計算できます。今回は、先ほど計算した想定整形地の要件を下記と仮定してシミュレーションしましょう。

| 地積 |

100㎡ |

| 相続路線価 |

100,000円 |

| 地区 |

普通住宅地 |

| 奥行 |

8m(奥行価格補正値0.95) |

| 土地評価額 |

100㎡×100,000円×0.95=9,500,000円 |

これを最初の計算式にあてはめます。

20,000,000円(想定整形地の評価額)-9,500,000円(かげ地の評価額)=10,500,000(旗竿地の評価額)

これで、大まかな旗竿地の評価額を算出できました。

3.不整形地補正分を算出する

不整形地補正分とは、土地が不整形である場合に、土地評価額を補正するために加算される補正分のことを指します。一般的に土地は整形地、すなわち長方形や正方形などの形状が望ましく、利用や開発に適した土地と見なされます。そのため、旗竿地も不整形地補正分をかけて詳しい評価額を算出します。

算出する際は、下記3つの補正率を計算しておくことが必要です。

ここからは、それぞれの補正率について算出していきましょう。

不整形地補正率

不整形地補正率は想定整形地にしめるかげ地の割合によって異なるため、まずは下記の計算式でかげ地の割合を求めましょう。

(想定整形地の地積-不整形地の地積)÷想定整形地の地積=かげ地割合

上記計算式に当てはめると、下記のようになります。

(200㎡ー100㎡)÷200㎡=50%

かげ地割合に基づき、国税庁のHPで不整地補正率表を確認します。

| 地区区分 |

普通住宅地区 |

| 地積区分 |

A |

B |

C |

| かげ地割合 |

| 10%以上 |

0.98 |

0.99 |

0.99 |

| 15% 〃 |

0.96 |

0.98 |

0.99 |

| 20% 〃 |

0.94 |

0.97 |

0.98 |

| 25% 〃 |

0.92 |

0.95 |

0.97 |

| 30% 〃 |

0.90 |

0.93 |

0.96 |

| 35% 〃 |

0.88 |

0.91 |

0.94 |

| 40% 〃 |

0.85 |

0.88 |

0.92 |

| 45% 〃 |

0.82 |

0.85 |

0.90 |

| 50% 〃 |

0.79 |

0.82 |

0.87 |

| 55% 〃 |

0.75 |

0.78 |

0.83 |

| 60% 〃 |

0.70 |

0.73 |

0.78 |

| 65% 〃 |

0.60 |

0.65 |

0.70 |

参照元:奥行価格補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平18課評2-27外改正) |国税庁

普通住宅の場合の地積区分はこちらです。

| 地積区分 |

旗竿地の土地面積 |

| A |

500㎡未満 |

| B |

500㎡〜750㎡未満 |

| C |

750㎡以上 |

参照元:奥行価格補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平18課評2-27外改正) |国税庁

地積100㎡・普通住宅街・かげ地割合50%の場合、不整地補正率は0.79となります。

間口狭小補正率

続いて、国税庁HPの間口狭小補正率表を確認します。

| 間口距離(m) |

普通住宅地区 |

| 4未満 |

0.90 |

| 4以上6未満 |

0.94 |

| 6 〃 8 〃 |

0.97 |

| 8 〃 10 〃 |

1.00 |

| 10 〃 16 〃 |

| 16 〃 22 〃 |

| 22 〃 28 〃 |

| 28 〃 |

参照元:奥行価格補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平18課評2-27外改正) |国税庁

今回の間口は3mが仮定なので、間口狭小補正率は0.90です。

奥行長大補正率

最後に、奥行長大補正率を求めます。奥行長大補正率は、間口に対して全体の奥行きが何倍あるかによって異なります。まずは下記の計算式で何倍か求めましょう。

全体の奥行÷間口の長さ

これをもとに計算すると、15m÷3m=5となります。計算できたら、国税庁HPの奥行長大補正率表を確認してください。

| 全体の奥行÷間口の長さ |

普通住宅地区 |

| 2以上3未満 |

0.98 |

| 3 〃 4 〃 |

0.96 |

| 4 〃 5 〃 |

0.94 |

| 5 〃 6 〃 |

0.92 |

| 6 〃 7 〃 |

0.90 |

| 7 〃 8 〃 |

| 8 〃 |

参照:奥行価格補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平18課評2-27外改正) |国税庁

今回の例では普通住宅地で間口距離5のため、補正率は0.92となります。

4.不整形地補正を利用してより正確な評価額を計算する

先ほどの計算で、必要な3つの数値が出揃いました。

| 不整形地補正率 |

0.79 |

| 間口狭小補正率 |

0.90 |

| 奥行長大補正率 |

0.92 |

最後に、不整形地補正を利用して旗竿地のより正確な評価額を計算していきます。不整形地補正には、次の2つの方法があります。

- 不整形地補正率×間口狭小補正率

- 間口狭小補正率×奥行長大補正

率

上記のうち、いずれか計算結果が小さい方を適用するのが一般的です。当てはめて計算すると下記のようになります。

| 不整形地補正率×間口狭小補正率 |

0.79×0.90=0.711 |

| 間口狭小補正率×奥行長大補正率 |

0.90×0.92=0.828 |

上記を比較すると「不整形地補正率×間口狭小補正率」のほうが数値が小さいため、こちらを適用します。

最後に、旗竿地の土地評価額に補正分をかけて最終的な評価額を求めましょう。

旗竿地の評価額×不整形地補正分

計算すると10,500,000万円×0.711=7,465,500万円となり、これが旗竿地の評価額の計算方法です。計算が難しいうえ、計算ミスも起こりやすいため、正確な評価額を知りたい場合は不動産会社への相談がおすすめです。

まとめ

旗竿地は「接道義務が満たせていないケースが多い」「日当たりや風通しが悪い」といった理由で、一般的な整形地よりも売れないケースが多々あります。売却価格も、整形地より安くなる傾向があります。

売れない旗竿地を売れるようにするには、旗竿地のデメリットの解消や売却時の相手選びなどの対策が必要です。旗竿地ならではのメリットも存在するため、「旗竿地だから絶対に売れない」ということはありません。万が一売れない場合でも、賃貸物件や駐車場・駐輪場などにすれば、収益物件として活用できるでしょう。

もし旗竿地を確実に売却したいときは、訳あり物件買取業者への買取依頼を推奨します。訳あり物件買取業者なら、不動産会社の仲介を利用するよりスピーディーな売却が可能です。買取業者を選ぶときは、「旗竿地の買取実績があるか」「複数社からに査定を依頼して比較検討しているか」などを確認しておくと、あなたに合う買取業者を見つけやすくなります。

売れない旗竿地に関するよくある質問

旗竿地は日当たり・風通しが悪い?

立地条件によります。例えば、隣に広い公園や空き地などがあれば、十分な日当たり・風通しに期待できます。

旗竿地は高い?

旗竿地は市場相場に比べて安く購入できる可能性があります。旗竿地は購入を敬遠されやすいことを考慮し、不動産会社が安い価格で売り出すことが多いためです。なお、立地条件などによっては、整形地と変わらない価格で売り出されることもあります。

旗竿地をスムーズに売るには?

旗竿地の買取実績が豊富な不動産会社への依頼がおすすめです。旗竿地は活用がしにくいことから、一般的な仲介会社では契約が断られることがあります。一方、旗竿地の買い取り実績がある不動産会社は、活用ノウハウが蓄積されているため、高確率で買い取ってくれます。特に訳あり物件買取業者は素早い買取に期待できます。