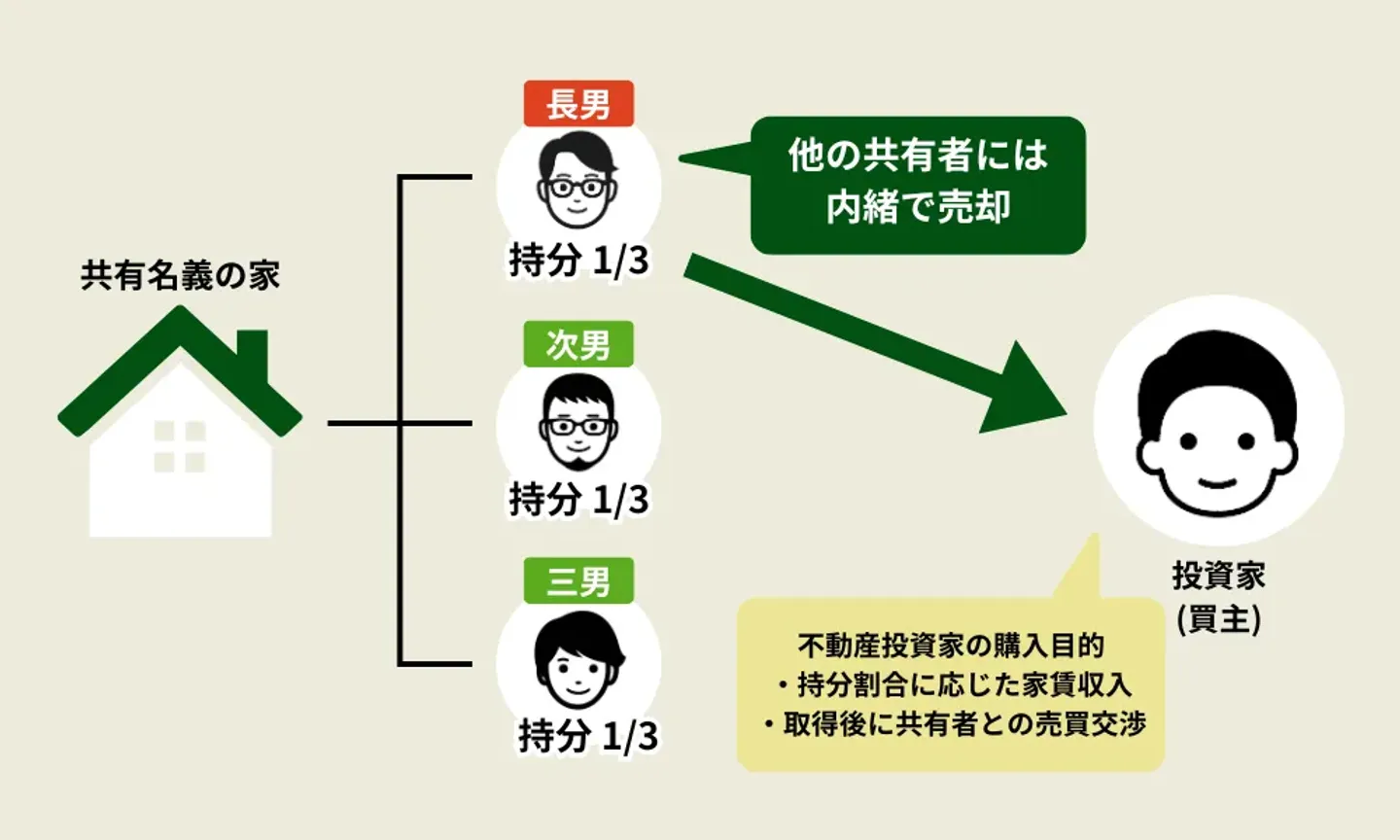

共有持分だけなら他の共有者に内緒で売却できる

共有名義不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が必要です。しかし、共有持分だけであれば、所有者が単独で自由に売却できます。これは、民法第206条で「所有者は法令の範囲内で自由に所有物を使用・処分できる」と定められているためです。

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

引用元 e-Gov「民法」

そもそも共有持分とは、共有名義不動産のうち、自身が保有する持分割合のことを指します。

共有状態であっても、自分の持分については自分だけが所有権を持っているため、法律上は他の共有者に知らせることなく自由に売却することが可能です。

そのため、「他の共有者に反対されている」「顔を合わせずに売却したい」といった状況でも、共有持分だけなら内緒で売却しやすいと言えるでしょう。

共有持分を売却するまで他の共有者に内緒にしておくための工夫

共有持分を売却する際、「できれば他の共有者には知られずに進めたい」と考える人も少なくありません。 売却を円滑かつ秘密裏に行うためには、次のような工夫を意識しておくとよいでしょう。

- 信頼できる買取業者を選ぶ

- 特定の共有者とだけ交渉する場合は慎重に行う

こうした対策を講じることで、売却の事実が共有者に伝わるまでの期間をできるだけ長く保ち、不要な摩擦を避けながら取引を進めることができます。

信頼できる買取業者に依頼して秘密厳守で取引を行う

共有持分を内緒で売却したい場合は、信頼できる買取業者に依頼して秘密厳守で取引を進めるのが基本です。

通常、買取業者は売買契約が成立するまでは他の共有者に連絡を取ることはありません。共有持分の買取業者は、他の共有者の持分も買取って単独所有とし、転売や賃貸を行い利益を上げることを目的としています。

売却後に業者が単独所有を目指して他の共有者に持分の買取を打診することはありますが、それはあくまで売却が完了した後の話です。そのため、「売却するまでは知られたくない」という人にとっては問題になりにくいでしょう。

ただし、なかには悪質な業者も存在します。そうした業者は、契約前の段階で他の共有者に接触し、単独所有化が可能かどうかを探るケースもあります。

そのような事態を避けるためには、事前に業者の評判や実績をしっかりと確認し、「売却完了まで共有者には一切連絡しないでほしい」といった希望を明確に伝えておくことが大切です。秘密保持の重要性を理解し、誠実に対応してくれる業者を選ぶことが、トラブルを防ぐ第一歩となります。

多くの買取会社に査定依頼をしすぎないことも大切

多くの不動産会社に査定依頼をしすぎないことも、トラブルを避けるためには重要なポイントです。買取業者のなかには、共有持分を売却しようとしていることを他の共有者に漏らしてしまう業者もいる可能性があるためです。

不動産会社が他の共有者に情報を漏らしてしまう理由には、以下の2つが挙げられます。

- 他の共有者の持分を買い取って単独名義にし、転売や賃貸に利用する

- 取得した持分を他の共有者に高値で売却する

いくら内緒にしてほしいと伝えても、悪質な業者は顧客の事情よりも自分の利益を優先することでしょう。そのため早い段階で共有者にバレてしまい、トラブルに発展してしまう恐れがあります。

査定依頼をするなら片っ端から依頼をしていくのではなく、信用できると感じた業者だけに絞って依頼することをおすすめします。

信用できる買取業者の特徴は、例えば以下のとおりです。

- 共有持分を専門に扱っており買取実績も豊富

- 弁護士や司法書士といった専門家と連携できる

- コンプライアンスに対する意識が高い

- トラブルが起きないよう配慮してくれる

上記のポイントを押さえながら業者探しをおこなうとよいでしょう。

特定の共有者に売却する際には、他の共有者にバレないように秘密保持契約を結ぶ

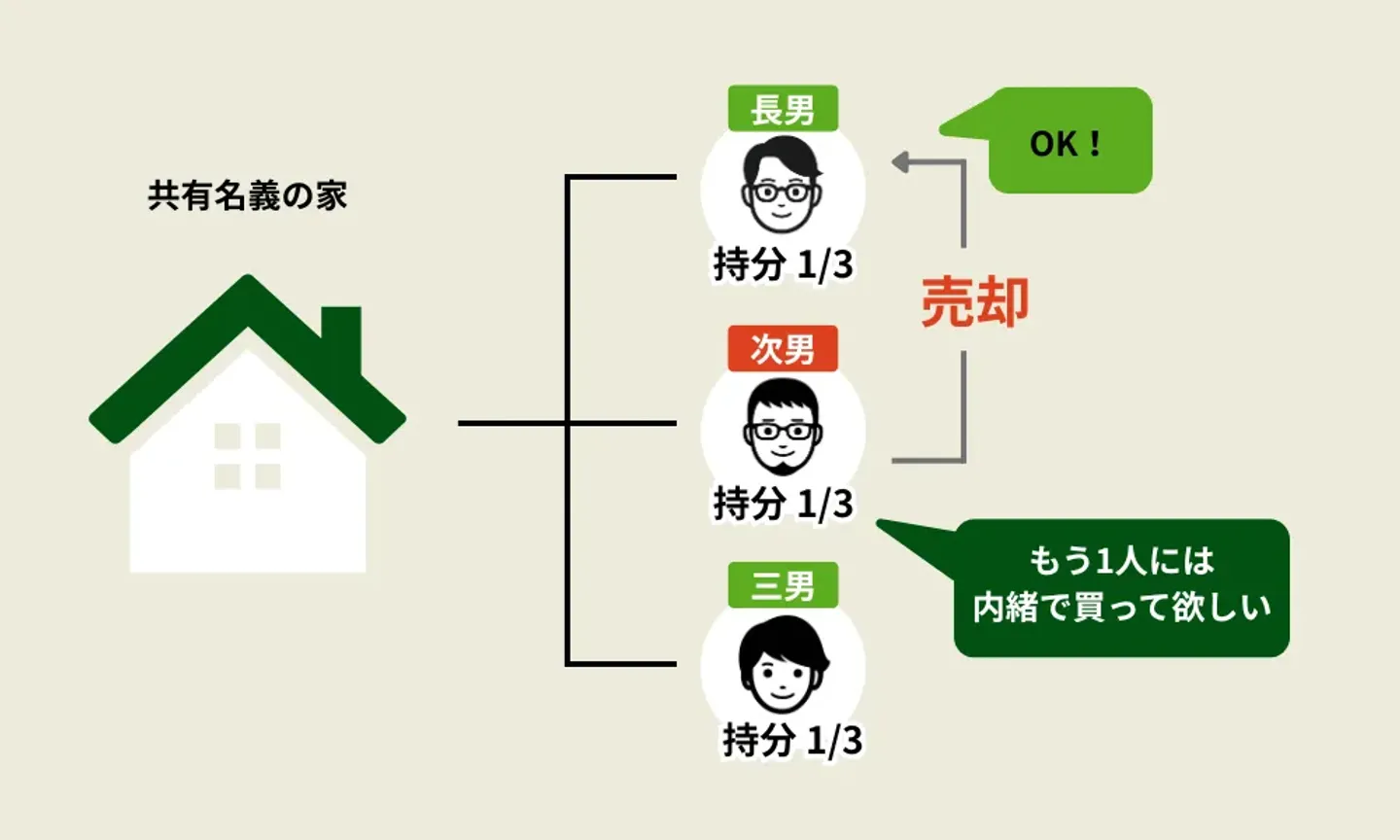

「特定の共有者(A)になら知られても構わないが、その他(B)には内緒にしたい」というケースでは、まずその「相手の見極め」が何より重要です。

他の共有者に売却する際には、相手から先に売却の打診が来るような状況で、かつその相手が他の共有者に相談せずに話を進められそうだと判断できる場合に限り、具体的な交渉に入ることをおすすめします。

交渉を始める前に、相手に「買主は売却完了まで他の共有者に知らせない」といった旨の秘密保持契約(NDA)を締結してもらうことで、売却交渉の内容や売却する事実を第三者に漏らさないよう法的な抑止力を持たせられます。契約書には「開示を禁止する情報の範囲」「契約違反時の損害賠償や違約金」「守秘義務の期間」「例外(法令上の開示義務など)」を明確に記載しておきましょう。

ただし注意点として、秘密保持契約を締結していても相手が100%内緒にしておくという保証はありません。また、交渉の発端がこちらからの一方的な打診だと、相手が不意に他の共有者に相談してしまうリスクがあります。

売却の過程から完了後まで安全に進めるためには、まず相手の態度や過去の行動から慎重に判断すること、可能であれば弁護士や信頼できる人に窓口になってもらうことを検討してください。

これらの準備を経て秘密保持契約を活用すれば、発覚リスクを下げつつ特定の共有者との売買交渉を進めやすくなります。

共有持分を内緒で売却するなら専門の買取業者を検討してみる

共有持分は通常の物件よりも売却する方法が限られるのが一般的です。物件全体を売るわけではないうえに、ほかの共有者との権利関係があるため、買い手がつきづらいからです。

そのため、仲介などの通常物件を売却する際に用いられやすい方法で共有持分を売却するのは、基本的に難しいと言えます。

さらに、詳しくは「買取業者以外に共有持分を内緒で売却する方法」の見出しで解説しますが、共有持分を売却できる可能性がある方法もあるとはいえ、自身で買い手を探す手間がかかります。

そのため、共有持分を内緒で売却したい場合、買い手に目星がついていない限りは専門の買取業者を検討してみるのが得策です。

共有持分を専門とする買取業者に依頼するメリットには、下記が挙げられます。

- 数日〜1か月程度で売却できるのが一般的

- 人間関係のトラブルを抱えた共有名義不動産も買取れる

ここからは、共有持分を専門とする買取業者に売却するメリットについて、それぞれ解説していきます。

→あなたの共有持分だけ高額買取!無料査定はこちら

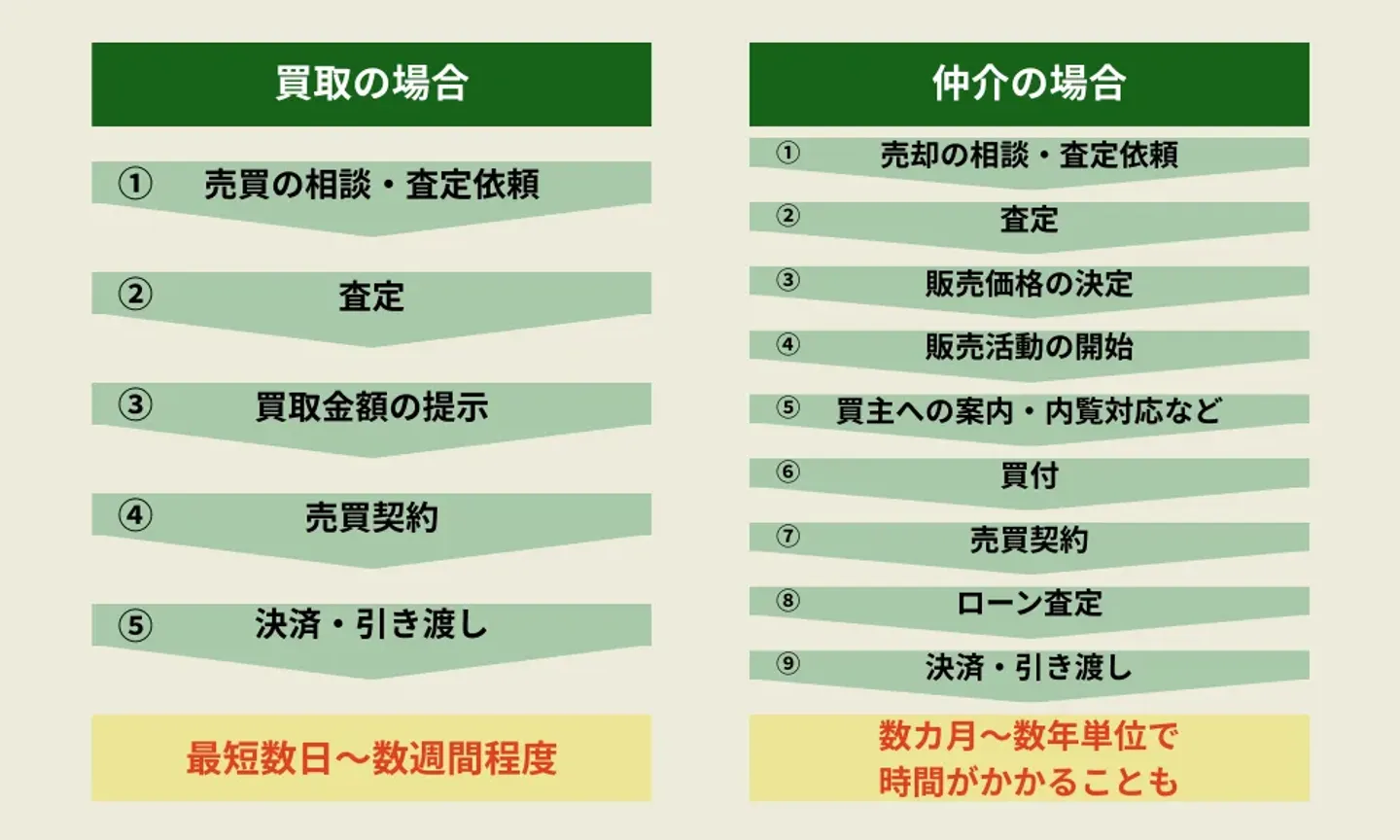

数日〜1か月程度で売却できるのが一般的

共有持分を専門とする買取業者に依頼するメリットには、スピーディーな買取に期待できることが挙げられます。

仲介で不動産を売却する場合には、買い手を探すための売却活動が必要です。あくまで目安ですが、仲介の場合には3か月〜6か月ほどが売却までにかかる期間と言われています。

一方、買取の場合はその業者が買い手になるため、仲介のような売却活動が不要です。買取業者にもよりますが、数日〜1か月程度で売却できるのが一般的です。

また、共有持分を専門とする買取業者なら、共有持分の買取に関するノウハウや経験があると考えられるため、よりスピーディーな買取に期待できます。

「共有者に内緒で売却するためにも早く売却したい」という場合、共有持分を専門とする買取業者に依頼することを検討するとよいでしょう。

人間関係のトラブルを抱えた共有名義不動産も買取れる

共有状態の不動産の場合、ほかの共有者とのトラブルを抱えていることも少なくありません。ほかの共有者とトラブルが起きている物件であれば、買い手はなかなかつきづらいです。

共有持分を専門とする買取業者には、弁護士のような士業と連携している業者もあります。そのような業者に買取を依頼することで、共有者でトラブルが起きている共有持分であっても、スムーズな買取に期待できます。

「トラブルが起きているために共有者に内緒で売却したい」という場合、共有持分を専門とする買取業者に依頼することを検討してみてください。

共有持分を内緒で売却したい際の買取業者以外の売却先

共有持分は、買取業者以外の方法で売れないわけではありません。自身で買い手を探す必要はありますが、下記も共有持分を内緒で売却する方法として挙げられます。

- 不動産投資家に売る

- 内緒にしなくてもよい他の共有者に売る

ここからは、買取業者以外に共有持分を内緒で売却する方法について、それぞれ解説していきます。

ワンポイント解説

◯仲介で共有持分を売却するのは難しい

不動産の売却方法には、不動産会社に仲介を依頼することも挙げられます。

しかし、共有持分においては、不動産会社の仲介で売却するのは難しいです。「共有持分を購入したい」と考える一般の人は少なく、買い手が見つけるのは不可能ともいえるからです。

そのため、共有持分を売却する場合には、「買取業者に依頼する」「自身で買い手を探す」という方法を取るのが賢明です。

不動産投資家に売る

共有者に内緒で持分を売却するのであれば、こっそりと売却活動を進めなければなりません。

不動産会社に仲介で売却を依頼すると広告や宣伝を行うことから、そこから他の共有者にバレてしまう恐れがあります。そのため、買主を自力で見つけるのも1つの手です。

自分で買主を探すときのメインターゲットは不動産投資家です。共有不動産は共有者との権利が複雑に絡むため自由に売却・使用できず、一般の買い手が居住目的で購入することはほとんどないと言えます。

不動産投資家なら、「持分割合に応じた家賃収入」「取得後に共有者との売買交渉」などを目的に、持分を取得するケースがあります。

身近に不動産投資に詳しい友人・知人がいれば、持分の売買交渉を持ちかけてみるとよいでしょう。その人が買わなくても、他の投資家などを紹介してもらえる可能性があります。

ただし、100%共有者に内緒で売却できるとはかぎらない点に注意しましょう。詳しくは「持分の買主が共有者と売買交渉することでバレる」で後述しますが、投資家の中には売却の手続きが終わらないうちに、他の共有者に売買の話を持ちかける人がいないともかぎらないためです。

バレる可能性がゼロではないことを念頭に置いておいたほうがよいでしょう。

内緒にしなくてもよい他の共有者に売る

共有持分を内緒で売却したい人のなかには、「共有者全員ではなく、特定の人に内緒で売りたい」という人もいるかもしれません。その場合、内緒にしなくてもよい他の共有者に売却するのもひとつの方法です。

共有者の中に「この人であればバレてもよい」というような人がいる場合は、自分の持分を買い取ってもらえないか相談してみるとよいでしょう。

ただし、共有者に売却する場合、以下の点に注意する必要があります。

- 共有者に購入の意思があるか

- 共有者に買い取れるだけの資力があるか

- どのように価格を設定するか

- 後にバレる可能性が高い

もちろん、共有者に購入の意思がなければ成立しません。共有者に購入する気がないのなら、他の手段を考える必要があります。

また、購入する意思があったとしても、共有者に持分を買い取れるだけの資力がなければなりません。

そして価格設定をどうするかといった問題もあります。とにかく引き取ってほしいからと、相場より安すぎる価格に設定してしまうと贈与とみなされ、贈与税の対象になるおそれがあります。

不動産の価値を適正に評価する専門家「不動産鑑定士」の不動産鑑定を受け、適正な金額に設定したほうがリスクは少ないことを覚えておきましょう。

なお、一部の共有者にこっそり売却しても結局バレるリスクは変わりません。売却したことを知られたくない共有者にも、最終的にはバレる可能性が高い点に注意しましょう。

売却後もずっと共有者に内緒にしておくことは不可能

共有持分を内緒で売却できたとしても、ずっと内緒にしておくことはできません。共有者に持分売却がバレるタイミングはさまざまで、主に下記が挙げられます。

- 登記完了後に「登記事項証明書」を取得され、所有者の情報からバレる

- 「固定資産税の納税通知書」に記載されている納税者の氏名でバレる

- 持分の買主が共有者に売買を持ちかけたことで共有者の誰かが持分を売却した事実がバレる

- 共有持分の買主(新しい共有者)が共有物分割請求訴訟を起こすことでバレる

ここからは、共有者に持分売却がバレるタイミングについて解説します。

登記事項証明書を取得されてバレる

共有者に持分売却がバレるタイミングには、「登記事項証明書」を取得されてバレるパターンが考えられます。

登記事項証明書とは、不動産の登記内容が記録されている書類です。「登記簿謄本」とも呼ばれます。

登記事項証明書には不動産の所在や地番、地目などが記載されているほか、所有者の氏名や住所といった情報も記録されています。

共有持分を売却した後には、所有権を新しい所有者に移すために「所有権移転登記」をしなければなりません。登記事項証明書には新たな所有者が記載されるため、「誰が誰に共有持分を売却したか」が一目でわかるのです。

共有者に内緒にしたいからといって、「登記をしない」という選択はできません。また、虚偽の内容で登記することもできないため、登記に関してはごまかしようがないことを知っておきましょう。

固定資産税の納税通知書がきっかけでバレる

「固定資産税の納税通知書」がきっかけでバレるパターンもあります。固定資産税の納税通知書とは、毎年4〜6月ごろに市区町村から納税義務者に送られる書類です。

通知書でバレるとしたら、納税者の氏名です。「代表者の氏名+ほか◯名」と記載されている場合もありますが、市区町村によっては代表者以外にも数名分氏名が表示されていたり「共有者」の欄が設けられていたりするところもあります。

また、複数の相手に売却した場合は共有者の人数が変わるため、「ほか◯名」のところでバレる可能性もあります。この時点では「誰が共有持分を売却したのか」まではわからなくても、登記の情報を確認されればすぐにバレることでしょう。

納税通知書は共有不動産の代表者に送られる

共有不動産の場合、納税通知書は共有者全員に送付されるわけではなく、共有者の「代表者」だけに送られます。誰を代表者とするかは市区町村によって決定方法が異なりますが、以下のような基準で決める傾向にあります。

- 不動産がある市区町村もしくは近隣市区町村に居住している

- 多く持分を所有している

- 該当の不動産を利用している

- 登記簿に記載されている順番が早い

- 自分が受け取ると申し出た

納税通知書に記載されるのは、その年の1月1日時点に不動産を所有する人です。

たとえば、令和5年12月にAが自分の持分をBに売却した場合、令和6年の4〜6月に送られてくる納税通知書には、令和6年1月1日時点の所有者であるBと他の共有者が記載されます。

納税通知書がB以外に送付されると、Aの名前が消えていることやBの名前が追加されていることから売却の事実がバレるでしょう。

とはいえ、売却の手続きをおこない登記まで済ませてしまえば、所有権は買主に移ります。

売却した相手が共有持分専門の買取業者であれば、他の共有者の間に入ってもらえます。納税通知書が発送される前に共有持分専門の買取業者に売却し、買取業者に守ってもらえる状況を整えておきましょう。

持分の買主が共有者と売買交渉することでバレる

共有者に持分売却がバレるタイミングには、持分の買主が共有者と売買交渉することも考えられます。

買主が投資目的で共有持分を購入した場合、共有者の持分も買い取るために、買主が共有者に売買を持ちかける可能性があります。共有者の持分も買い取って単独名義にしたほうが不動産の資産価値が上がり、収益化もしやすいためです。

反対に、買い取った持分を共有者に売却しようとする可能性もあります。買主によっては、押し売りのようなやり方で強引に買い取らせようとすることもあります。

共有者は、売買を持ちかけられた時点で「共有者の誰かが持分を売却した」と気づくでしょう。共有持分を手放した共有者がいることに気づけば、「それが誰なのか」にたどり着くのは時間の問題です。

自分の持分だけを売却するなら、いつ誰に売却しようが法律上は自由です。しかし、共有者の中にはよく思わない人もいるかもしれません。

共有持分を売却したことが共有者にバレるのはもちろん、共有者に迷惑がかかることで関係が悪化する危険性もある点に注意が必要です。「買い取ってくれるなら誰でもいい」と考えるのではなく、売却する相手を見極めることも重要でしょう。

買主が共有物分割請求訴訟を起こすことでバレる

共有持分を第三者に売却した場合、買主(新たな共有者)が他の共有者と共有状態を続けることを望まず、「共有物分割請求訴訟」を起こすケースがあります。

共有物分割請求訴訟とは、共有不動産の共有関係を解消するために裁判所へ申し立てる手続きで、訴訟の相手方にはすべての共有者が含まれます。つまり、訴状が届いた段階で他の共有者は初めて「誰かが持分を売却していた」ことを知ることになるのです。

この訴訟では、裁判所が最終的にどのように共有を解消するかを判断します。分割方法には以下のようなものがあります。

| 現物分割 |

土地を実際に区分けして、それぞれが単独で所有する方法。

建物の場合は分割できないため不可。 |

| 代償分割 |

共有者の一人が不動産を単独取得し、他の共有者に持分相当の金銭を支払う方法。 |

| 換価分割 |

不動産を競売にかけ、売却代金を持分割合に応じて分配する方法。 |

買主が訴訟を起こすと、他の共有者のもとに裁判所から書類が届くため、内緒で売却していた事実は必ず明らかになります。突然訴訟を起こされた側は驚きや不信感を抱くことが多く、元共有者に対して感情的な反発を持つ可能性もあります。

こうしたトラブルを避けるには、可能であれば売却前に共有者へ一言伝えておくこと、あるいは弁護士に売却交渉やその後の対応を委任するなど、リスクを最小限に抑える工夫が大切です。

「売却を反対されそう」などの理由で共有者に相談しづらいのであれば、弁護士に委任することで交渉を代行してもらえます。弁護士への委任については「弁護士に共有持分の売却を委任する」で後述します。

内緒で売却したことが共有者にバレたときには揉めやすい

共有持分を共有者に内緒で売却した場合、バレたときに揉めやすい点に注意が必要です。

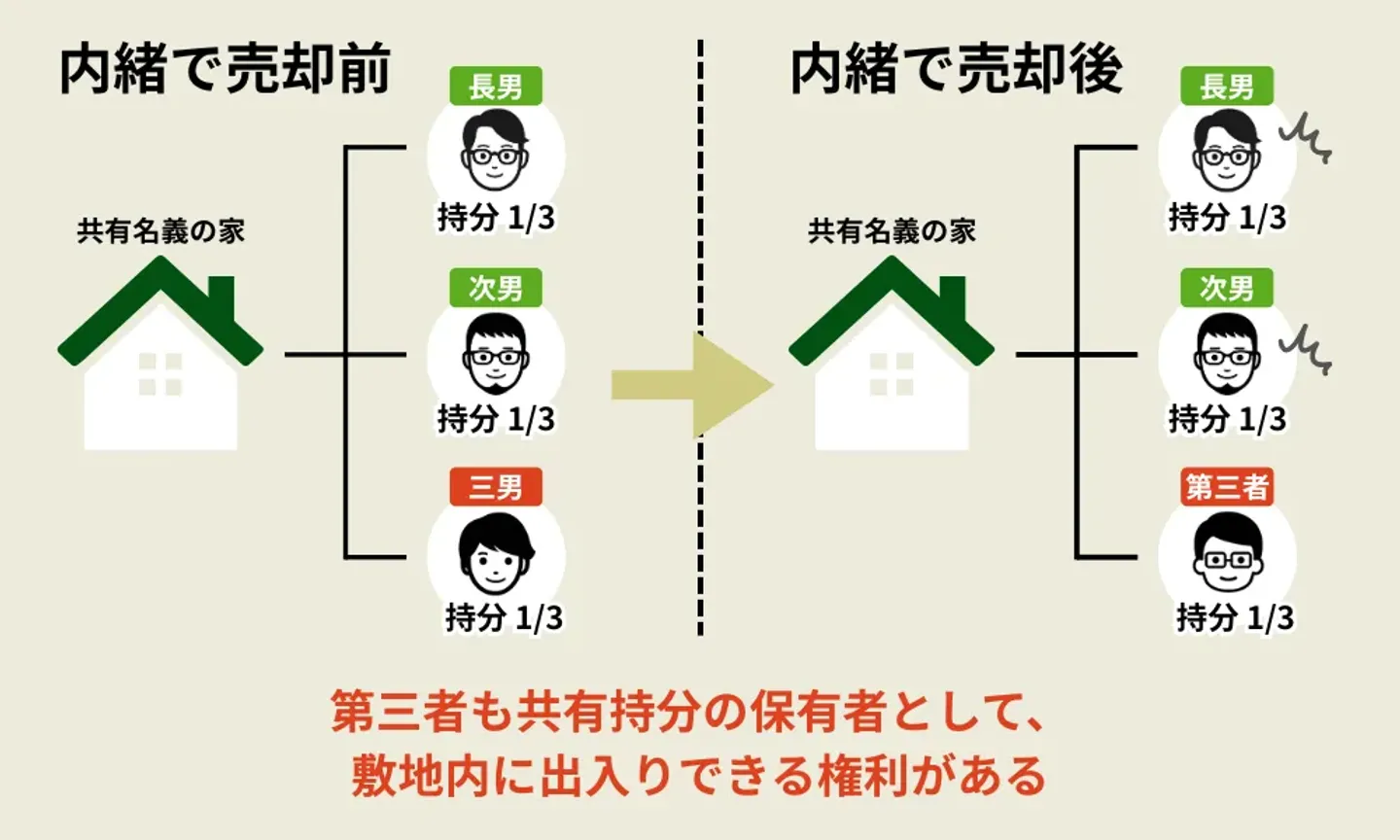

共有持分を第三者に売却すると、その第三者は新たな共有持分の保有者として敷地内に出入りできるようになります。共有者は突然知らない人と不動産を共有することになるため、共有持分を内緒で売却したことに対してよい感情を持たない人もいるでしょう。

また、税金の問題もあります。例えば、不動産の固定資産税は共有者全員に納付義務があります。

納付書は代表者のもとに届くため、ひとまず代表者が全額支払い、そのあとほかの共有者に対して持分に応じた額を請求するのが一般的です。その際、代表者はまったく面識のない第三者に請求しなければならない可能性があり、その第三者が支払いを拒めばさらに揉めることが予想されます。

事前に話してあったならまだしも、内緒で売却したときは通常よりも揉めやすくなることを認識しておきましょう。

共有持分の売却におけるトラブルを回避するためにできること

共有者とのトラブルを回避するためにできる対策には、どのようなことがあるでしょうか。ここでは、トラブルを回避するためにできることを紹介します。

- できれば共有者に相談してから売却する

- 弁護士に売却を委任する

できれば共有者に相談してから売却する

内緒で売却しようとするのではなく、できれば共有者に相談してから売却するようにしましょう。

「文句を言われる」「反対される」といった懸念事項や、普段から折り合いが悪く、極力話したくないなどの事情があるかもしれませんが、内緒で売却したことがあとで発覚するほうが深刻なトラブルに発展しやすいです。

どうしても直接話したくない、話せない状況なら、第三者や弁護士に間に入ってもらうことも検討してみてください。弁護士への依頼については「弁護士に共有持分の売却を委任する」で後述します。

弁護士に共有持分の売却を委任する

前の項目でも説明したように、共有持分を内緒で売却しても最終的には共有者にバレてしまい、トラブルに発展してしまうケースも珍しくありません。

内緒で売却したい理由が「共有者からの反対や引き止めが不安」ということであれば、代理人として弁護士に共有者への連絡・交渉を委任するとよいでしょう。

次の項目から代理人を立てるときの必要書類や費用などについて解説します。

代理人を立てるときの必要書類

代理人を立てて共有持分の売却活動や手続きなどを進めてもらうには、いくつかの必要書類を用意しなければいけません。具体的には以下の書類が必要です。

- 委任状

- 委任者(本人)と代理人の印鑑登録証明書

- 委任者と代理人の住民票

- 委任者と代理人の身分証明書の写し

委任状にはさまざまな記入事項があるので、委任する弁護士に相談しながら作成するとよいでしょう。また、代理人に委任する権限の範囲を設定しておくことも大切です。

例えば、金額交渉はすべて任せるのか、値引きはどの金額まで認めるのかなど、具体的に書き起こすことで代理人と認識がずれることを防げます。

委任状の作成方法やその他の必要書類など、以下の記事でも解説しているのでご参照ください。

代理人を立てたときの費用

弁護士に共有持分の売却を委任すると、報酬費用がかかります。

金額は事務所によって異なりますが、固定額を設定するか、売却価格に一定割合をかけた金額であることが一般的です。費用が固定なら、10万円~15万円程度が相場だといわれています。

売却価格に一定割合をかける場合は、計算式を「売却価格×5%=報酬額」としているケースが多いです。例えば共有持分を500万円で売却できたとしたら報酬額は25万円です。

決して安い金額とはいえませんが、弁護士が交渉してくれることによって高値で売却できるケースもあります。また、手続きにミスが生じにくいため、スムーズに取引できる可能性が高いでしょう。

まとめ

共有持分だけであれば、所有者が単独で自由に売却できます。ほかの共有者から同意を得る必要はないため、内緒で売却することは可能です。

ただし、そもそも共有持分には買い手がつきづらいため、通常物件よりも売れづらいです。そのため、不動産会社による仲介ではなく、「専門の買取業者に依頼する」「自身で買い手を探す」といった方法で共有持分を売却することを検討してみてください。

なお、共有持分を内緒で売却すると、後に共有者とトラブルが起きる可能性があります。今後の関係性を悪化させるリスクもあるため、共有持分を売却する場合にはトラブルを回避するための対策も講じておくとよいでしょう。

共有持分のよくある質問

共有不動産を巡って共有者とトラブルになったときはどうすればいい?

まずは不動産問題に詳しい弁護士へ相談し、適切な交渉や法手続きをおこないましょう。弁護士と連携した共有持分の買取業者であれば、持分売却から共有者とのトラブル解決まで総合的なサポートを受けられます。

共有持分の売却相場はどれくらい?

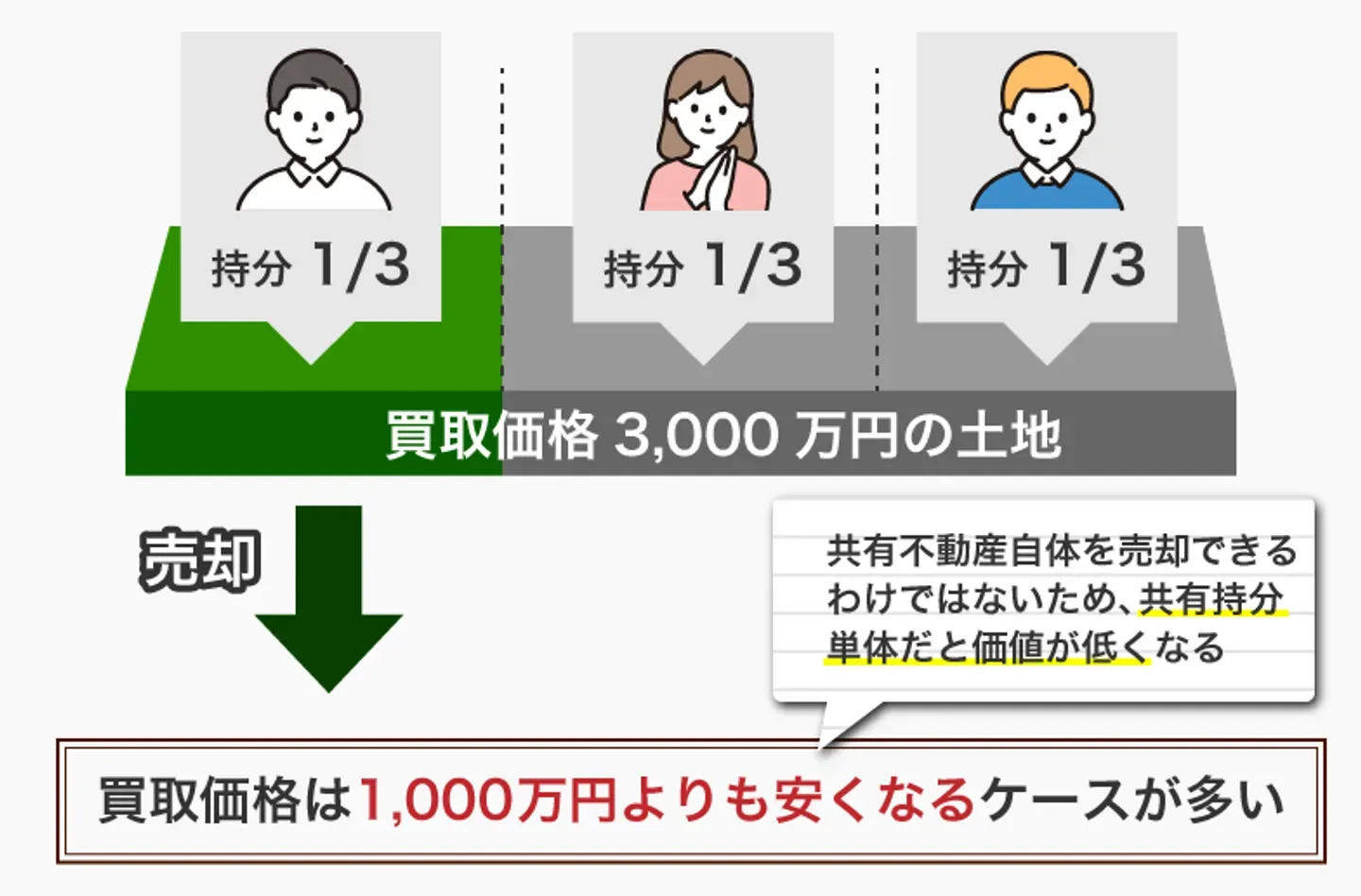

共有持分の売却を検討している場合、「どれくらいの金額で売れるのか」と考える人もいることでしょう。

売却金額は不動産の条件によって変わるため一概にいうことはできませんが、共有持分の売却相場は市場価格より低くなるのが一般的です。

共有持分の場合、ほかの共有者との権利関係があるため、通常物件よりも扱いが難しくなりやすいです。また、物件の一部の所有権が共有持分であるため、共有持分の売却相場は市場価格よりも低くなりやすいのです。

あくまで目安にすぎませんが、共有持分の売却相場は市場価格の3割〜5割ほど値下がりするともいわれています。より具体的に言えば、買取業者などの第三者に売却するなら「市場価格×持分割合×1/2~1/3」が目安とされています。