借地権の売却相場は「売却先」によって異なる!

借地権がいくらで売れるかは、売却先によって更地価格の50~70%の間で変動します。借地権の主な売却先と、売却先別の相場を以下でまとめました。

| 借地権の売却先 |

一般的な売却相場 |

売却方法 |

| 地主 |

更地価格の50~70% |

借りている土地の地主と交渉する |

| 不動産業者 |

更地価格の50% |

買取業者へ査定を依頼し、合意のうえで直接買い取ってもらう |

| 仲介を通じた一般の個人 |

更地価格の60~70% |

不動産仲介業者と媒介契約を結び、一般の個人との売買契約を仲介してもらう |

法律で決まった相場ではなく、あくまで実取引や慣習などを基にしたおおまかな相場です。実際の売却価格は、交渉内容、立地、状態、情勢などを総合的に判断して決まります。

更地価格とは、借地権などの権利関係や、建物・建造物が存在しないときの土地価格です。更地価格の計算については、「借地権の売却相場を自分で調べる手順」にて詳しく解説します。

ワンポイント解説

これから先で解説する借地権の売却についてより理解しやすいよう、ここでは借地権の基本部分についておさらいします。

| 借地権 |

・マイホームの新築や賃貸アパートの所有・経営などを目的に、第三者から土地を借り土地上の建物を自由に活用できる権利

・借地権が設定された土地の建物は「借地権付き建物」と呼ばれるのが一般的 |

| 借地人(借地権者) |

・土地を借りている人

・借りた土地上の建物は自由に活用できるが、第三者への建物の売却や増改築などをおこなうには、原則として地主の許可が必要

|

| 地主 |

・土地を貸している人

・貸した土地を自由に活用できない代わりに、借地人から地代、更新料、承諾料を受け取れる |

| 借地 |

・借地人が借りている土地

・地主目線では借地権が設定された土地として「底地」と呼ばれるが、ほぼ同じ意味と思って差し支えない |

| 借地契約 |

・借地人と地主の間で結ばれる土地の賃借についての契約

・「普通借地権」は契約の更新があり、契約違反などしない限りは借り続けられる

・「定期借地権」は契約の更新・延長はなく、契約満了をもって土地を地主に返還するのが原則 |

| 地代 |

・借地人が地主に対して毎月支払う賃料

・「固定資産額の3~5倍」が一般的だが、厳密には明確な相場は存在しない |

| 更新料 |

・借地契約の更新時、借地人が地主へ支払う一時金

・相場は借地権価格の5%程度

・法律上の支払い義務はないが、借地契約に基づいて慣習的に支払うのが通例 |

| 承諾料 |

・借りた土地上の建物の売却や建て替えなどについて、地主から許可を得る対価として支払う一時金

・第三者へ借地権を売却する場合の相場は、借地権価格の10%程度

・法律上の支払い義務はないが、借地契約に基づいて慣習的に支払うのが通例 |

「地主に買い取ってもらう場合」は更地価格の50~70%

地主が借地権の買取に前向きであれば、地主への直接売却がもっとも現実的です。

地主に借地権を買い取ってもらう場合の相場は、更地価格の50~70%程度です。この幅が生じるのは、地主がどれだけ借地権を必要としているかで評価が変わるためです。

「自分で貸した土地の権利なのに、自分で買い取る意味はあるの?」と違和感を覚えるかもしれませんが、地主から見ると「契約期間にかかわらず、すぐに自分の土地を返してもらえる」というメリットがあります。

普通借地権の場合、正当な事由がない限り契約の中途解除や更新拒否はできません。定期借地権でも契約期間は10年~50年以上に及びます。地主が借地権を買い取れば、数十年先を待たずに土地の返還を受けられるわけです。

ちなみに、筆者へ相談いただいたなかで多かった、地主が借地権を買い取りたい理由は次の通りです。

- 自分で使う建物を建てて親族を住まわせたい

- 自分で賃貸アパートやマンションを経営したい

- 地代の滞納、無許可での建て替え・増改築など、借地権にまつわるトラブルを回避したい

- 相続や事業承継などをスムーズにするため、事前に資産を整理しておきたい

以下では、借地人の立場から見て地主に借地権を売却するメリット・デメリットを見ていきましょう。

| 地主に売却するメリット |

地主に売却するデメリット |

・売却するのに地主の許可が必要なくなる

・売却時の承諾料がかからない

・売却先を探さずに済む

・価格交渉がしやすい |

・更地での買取を希望されるときは建物の解体費などがかかる

・地主に資金力や購買意欲がないと売却できない

・話し合いがまとまらないと人間関係のトラブルになるリスクがある |

また、借地権を地主に売るパターンとして、「地主のほうから買取を申し出る場合」と、「借地人から買取を打診する場合」の2種類が挙げられます。

地主から買取を申し出ているケースだと、借地権の売却相場は60~70%です。地主からの希望なら売却に向けて前向きに交渉しやすいうえに、借地人の引越しや新居探しにかかる費用を上乗せするケースが実務上多いからです。

一方、借地人から売却を提案したケースだと、借地権の売却相場は50%と少し安くなります。借地人側の都合での売却になるので、こちらが譲歩するケースが多くなるからです。引越しや新居探しにかかる費用も、借地人自身が負担するのが基本になります。

なお、「地主が借地権を購入」または「借地人が借地を購入」して所有権が同一人物になり、借地権そのものが消滅することを「混同」と呼びます。

「不動産業者に買い取ってもらう場合」なら更地価格の50%

不動産の直接買取を実施する「買取業者」なら、借地権を買い取ってくれる可能性があります。買取業者とは、買い取った不動産を活用・転売することで利益を得る業者です。買い取った不動産にリノベーション、リフォーム、修繕などを実施し、自社の独自ノウハウや販売ルートなどを利用して収益化します。

買取業者に買い取ってもらう場合、売却相場は更地価格の50%程度です。他の売却先に比べて安くなりやすいのは、業者が再販や運用のために発生する、以下のようなコストを見込んで査定するためです。

- 買取後のリノベーションやリフォームなどにかかる費用

- 売却後に欠陥やキズなどが発覚しても売主の責任を追求しない「契約不適合責任免責」を付することへのリスク負担費

- 清掃や修繕をせずそのまま買い取る「現況有姿買取」に対するリスク負担費

- 地主との交渉や登記手続き、その他サポートにて発生する経費

つまり、買取業者への売却は「価格はやや下がるが、スピードと手間の少なさで大きなメリットがある」取引といえます。

以下では、借地権を買取業者へ売却するメリット・デメリットを見ていきましょう。

| 不動産業者に売却するメリット |

不動産業者に売却するデメリット |

・借地権に強い買取業者なら他社に断られたものでも買い取ってくれる

・現金化まで数日~1か月以内、早いところで即日とスピーディーに進められる

・原則として契約不適合責任が免除される

・現況有姿買取なら売却前に清掃や修繕対応をせずそのまま売却できる

・売却許可に前向きではない地主との交渉や、登記関係などをサポートしてくれる |

・売却価格が他の売却先と比較して安価になりやすい

・売却後に地主と買取業者で承諾料や地代、買取交渉などについてトラブルになるリスクがある

・借地権を取り扱う買取業者を探す手間がかかる

・原則として地主の許可と承諾料の支払いが必要になる |

地主や一般の方は、必ずしも借地権の買取に応じてくれるわけではありません。一方で借地権の活用や地主交渉のノウハウに精通している買取業者なら、むしろ積極的に借地権を買い取ってくれます。そのため、一般の方が所有する借地権の売却先は、買取業者が選ばれるケースがよく見られます。

「仲介を通じて一般の個人に売却する場合」なら更地価格の60~70%

不動産仲介業者を利用し、一般の個人に向けて借地権を販売する方法もあります。

不動産仲介業者とは、締結した媒介契約を基に売主と買主を仲介し、対価として仲介手数料を得る業者です。買主募集広告の掲載、内覧対応、条件交渉などの販売活動を業者からサポートしてもらい、買主との売買契約の締結を目指します。

一般の個人に仲介で売却する場合、相場は更地価格の60~70%です。

ただ、買取業者に売るよりも高値がつきやすい反面、借地権は個人にとってハードルが高く、需要が限定的です。その背景には以下のような理由があります。

- 地代の値上げなどが要因で地主とトラブルになるリスクが考えられる

- 「地主本人や親族の居住のために土地が必要になった」などの正当事由が生まれると、立ち退きを要請される可能性がある

- 地代、更新料、承諾料の支払いが継続的に必要になる

- 住宅ローン審査が通りづらいため、買主側が購入資金を準備できない可能性がある

不動産仲介業者を利用して売却するメリット・デメリットを見ていきましょう。

| 仲介を通じて一般の個人に売却するメリット |

地主へ売却するデメリット |

・高値で売却しやすくなる

・地主との交渉や販売活動、契約などについてサポートを受けられる |

・買主が見つかるまで1年以上かかる可能性がある

・欠陥・キズなどが残っていると売却しづらく、売却前にリフォーム代や修繕費がかかるケースが多い

・内覧対応の手間がかかる

・借地権を取り扱う不動産仲介業者を探す手間がかかる

・原則として地主の許可と承諾料の支払いが必要になる |

少しでも売却の可能性を高めたい場合には、地主と協力して借地権と底地をセットで売る「同時売却」を検討するのも有効です。

もっとも、地主に底地を手放す意思がなければ成立は難しいですが、売却益の大きさや資産整理のしやすさから地主側にもメリットがあるため、一度打診してみる価値はあるでしょう。

借地権を少しでも高く売却する6つのポイント

複雑な権利関係や活用の制限などのデメリットを持つ借地権ですが、売却方法や条件を工夫すれば売却価格を上げられる可能性があります。以下では、借地権を少しでも高く売却するポイントを6つ紹介します。

- 地主との関係を良好に保っておく

- 更新料・地代を相場に合わせておく

- 融資を受けやすい条件(抵当権設定など)を整える

- 契約更新直後など買主の負担が少ない時期に売却する

- 底地との一体売却も視野にいれる

- 借地権売却に強い複数の不動産業者へ査定を依頼する

①地主との関係を良好に保っておく

借地権の売却が他の不動産と大きく異なる点が、地主の存在です。

第三者へ借地権を売却するには、原則として地主の許可を得なければなりません。また、地主へ借地権を売却する場合も、条件・価格についての交渉が発生します。もし地主との関係が悪化していると、話し合いがうまく進まず売却できないリスクが考えられます。

普段から地主とのよい関係を築けていれば、売却に向けて建設的な交渉がしやすくなるでしょう。「地代を滞納しない」「建物を正しく管理する」などの最低限守るべきルールを遵守しつつ、定期的なコミュニケーションを取っておくことを推奨します。

筆者のこれまでの経験上、地主は高齢の方が多く、一度関係性が悪化すると修復するのが容易ではありません。合理性よりも、感情面で提案を拒否するケースもよく見られます。地主との関係を良好に保つことが、借地権売却の成否を大きく左右すると言えるでしょう。

なお、売却や建て替えなどについて地主の許可が得られないときは、「借地非訟」で対応する方法もあります。借地非訟とは、地主の代わりに裁判所に承諾を求めるための法手続きです。また、地主が認知症になって判断能力がない場合は、地主の親族などの成年後見制度の利用をお願いする必要があります。

②更新料・地代を相場に合わせておく

借地権を購入した買主は、地主に更新料、承諾料、地代を支払うことになります。もし更新料や地代が相場よりも著しく高額に設定されていると、それだけで借地権の購入を見送る可能性も高くなります。そのため借地権を売却する際は、あらかじめ地主に相談して更新料や地代を相場に合わせておくのがよいでしょう。

とはいえ、更新料や地代は地主にとって貴重な収入源です。価格変更について納得を得るには、変更の必要性や根拠を示すことが必須になります。建物周辺の地代相場や借地の状態に合わせた適切な金額を調査したうえで、売却のために必要な変更であると伝えましょう。

借地の地代相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

③融資を受けやすい条件(抵当権設定など)を整える

借地権の購入時、買主が金融機関から住宅ローンなどの融資を受けるには、融資審査を通過する必要があります。しかし筆者の経験上、借地権の住宅ローン審査は「担保価値が低いこと」「土地は地主のもので活用に制限がかかること」などが要因で、総じて厳しくなる傾向が見られます。

そこで経済力に不安がある買主から敬遠されないためには、借地権自体の担保価値を高め、融資を受けやすい条件を整えてあげることが重要です。担保価値が高い借地権の例は、次の通りです。

- 契約更新直後の普通借地権や長期の定期借地権契約など、長期の契約期間が保証されている

- 契約内容について公正証書などで書面化されている

- 抵当権の設定について地主承諾書を得られる(※)

- 更新料や地代が適切に設定されている

※ 借地への抵当権設定に地主の許可は法的に不要であるものの、実務上、金融機関から提出を求められるケースが多いです。

上記のいずれも、地主との交渉次第で実現できる可能性があります。

また借地権の購入を検討する人に、「借地権にも抵当権を設定できる住宅ローン」「借地がある地域に密着した金融機関」などを紹介するのも1つの手です。たとえば住宅金融支援機構のフラット35やノンバンクのローンなどは、借地権購入に関するものでも柔軟に対応してくれる傾向があります。

④契約更新直後など買主の負担が少ない時期に売却する

買主の負担が少ない時期での売却なら、買主も借地権購入を検討しやすくなります。

たとえば契約更新日が近い普通借地権なら、更新料を支払った直後で売却を狙うのがよいでしょう。更新直前だと、更新料の負担を気にして買主から購入を避けられるリスクが考えられます。更新時期がいつかわからないときは、賃貸借契約書や地主への問い合わせで確認してください。

⑤底地との一体売却も視野に入れる

地主の同意を得られれば、借地人の借地権と地主の底地(借地)の同時売却もおすすめです。同時売却なら混同によって借地権が消滅し、単独名義不動産とほぼ同じ扱いで売却できます。

同時売却のメリット・デメリットを見ていきましょう。

| 同時売却するメリット |

同時売却するデメリット |

・購入者は土地・建物のいずれにおいても完全所有権を得られるので、更地価格とほぼ同じ金額での売却を期待できる

・借地権が消滅して活用しやすくなっているため、一般の個人からの需要が高くなる |

・地主に売却意思がなければ成立しない

・売却代金の分配で地主と揉める可能性がある

・不可分一体の契約の取り決めなどの手間がかかる |

借地権と底地の同時売却については、以下の関連記事にて詳しく解説しています。

⑥借地権売却に強い複数の不動産業者へ査定を依頼する

不動産業者へ少しでも高く借地権を売るには、不動産業者選びも重要です。「借地権の買取実績が豊富」「借地権がある地域情報に詳しい」といった強みがある不動産業者なら、他で売却を断られて借地権でも買取してくれます。

借地権売却の強さを謳う不動産業者は全国にいくつも存在し、それぞれ違った強み・弱みを持ちます。そのなかでも所有する借地権と相性がよい不動産業者へ依頼できれば、適切な査定と迅速な現金化を期待できるでしょう。

あなたに合う不動産業者を選びたいときは、借地権売却に強い不動産業者を複数ピックアップし、それぞれに査定をお願いするのがおすすめです。複数の業者に査定を依頼するメリットは、次の通りです。

- 査定額を比較して一番高いところを選べる

- 複数の査定額を見ておおまかな相場を確認し、著しく低い金額のところを避けられる

- スタッフの対応力、サービスの質、アフターフォローの有無など金額以外の要素も比較できる

- 取得した査定額を、他の不動産業者との売却金額の交渉材料として活用できる

不動産業者は、査定だけなら原則として無料で対応してくれます。査定を依頼したからといって、必ずしも依頼先に売却する必要はないので安心してください。

借地権の売却相場を自分で調べる手順

借地権の売却相場をあらかじめ調べておけば、不動産業者の査定額の妥当性の判断や地主への提案時に使えます。おおまかにでも売却相場を知っておけば、不動産業者や地主の言うがままにこちらが不利な条件で契約を結ばされることを防げるでしょう。

借地権の売却相場は、情報元や計算方法を知っていれば自分で調べられます。ここからは、普通借地権の売却相場を自分で調べる手順を紹介します。

土地の評価額を確認する

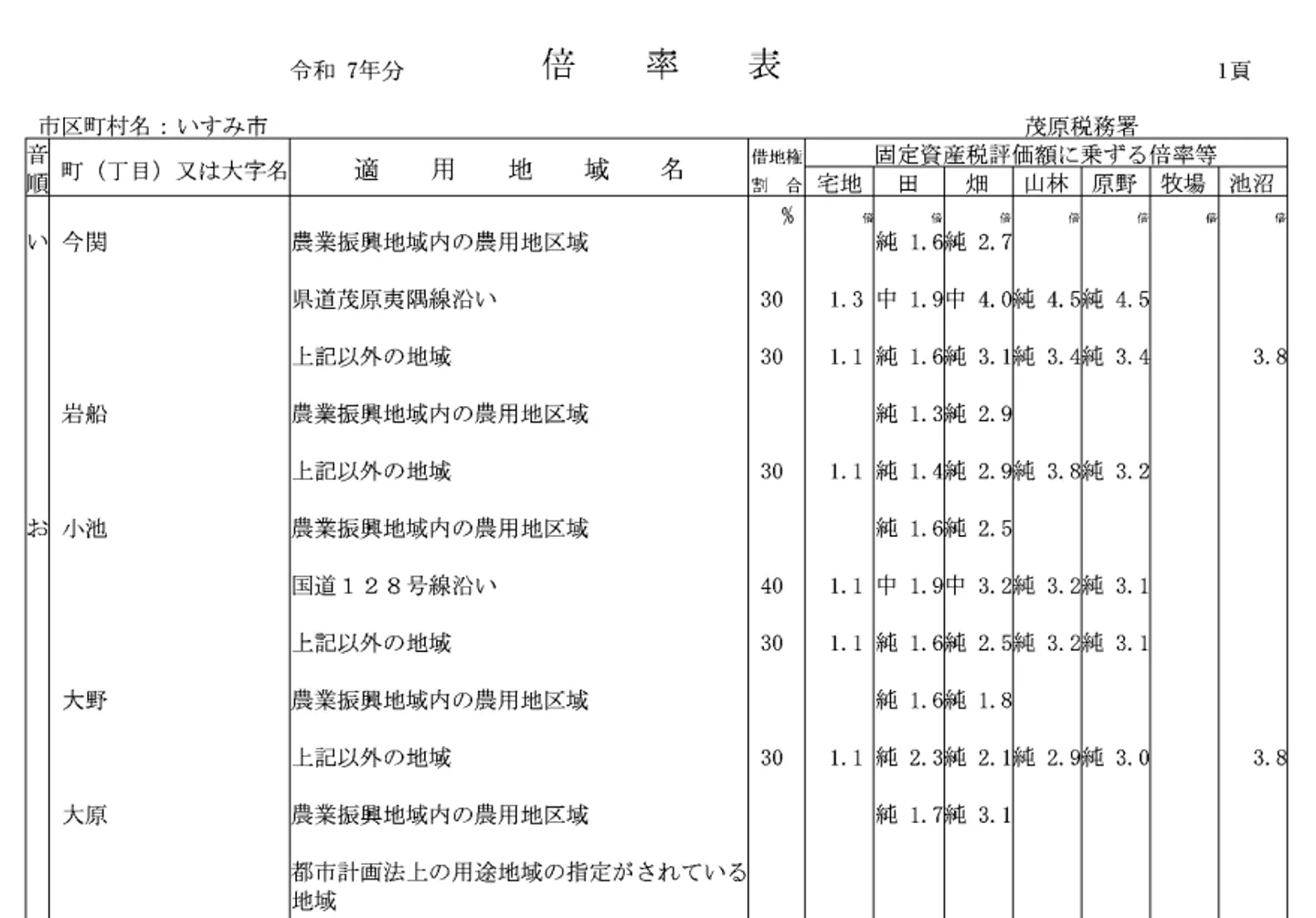

所有する借地権の評価額を調べるには、まず借地権が設定された土地の評価額を確認します。土地の評価額は、国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」の掲載データを基に、「路線価方式」か「倍率方式」のいずれかで算出できます。

| 土地の評価額を確認する方法 |

概要 |

| 路線価方式 |

国税庁が毎年公表する、標準的な宅地の1㎡あたりの価額を千円単位で表した「路線価」を用いて評価額を計算する方法。市街地などのある土地には原則として路線価が定められている。 |

| 倍率方式 |

路線価が定められていない、倍率地域にある土地の評価額を計算する方法。郊外の宅地、農地、山林、その他道路などに面していない土地の評価で適用される。 |

路線価方式・倍率方式それぞれの計算式は、次の通りです。

【路線価方式】

(路線価✕奥行き価格補正率などの各種補正)✕土地面積

【二路線に面する宅地の場合】

{(正面路線価✕各種補正)+(側面路線価✕各種補正)}✕土地面積

【倍率方式】

固定資産税評価額✕評価倍率表に記載された倍率

なお筆者のこれまでの経験上、一般の方が所有する土地の場合は、路線価方式で計算するケースが多いです。また、倍率方式は評価倍率表さえ調べれば土地の評価額を計算するのは簡単です。そのため以下では、路線価方式でのシミュレーションを見ていきます。

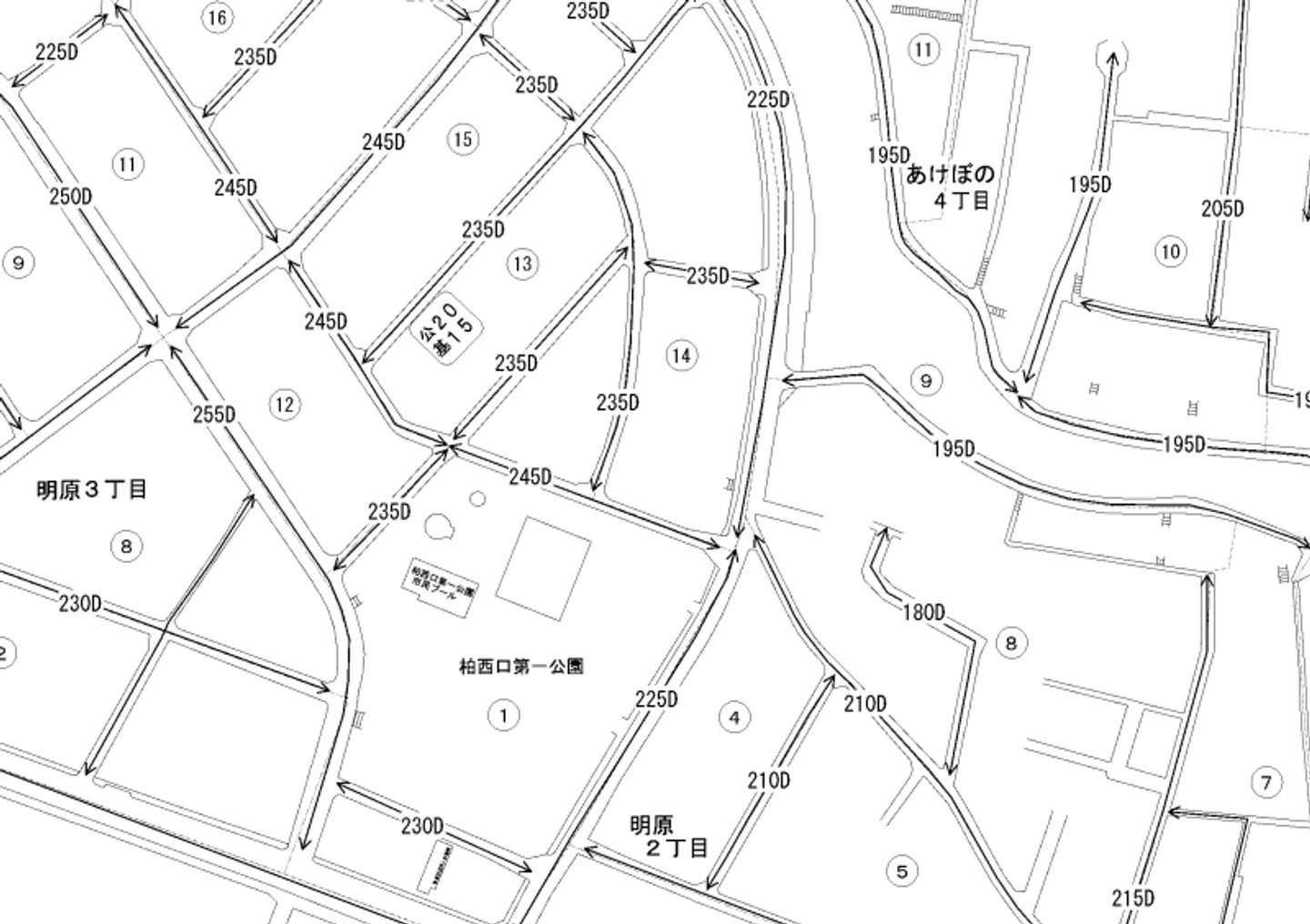

まず、国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」のWebページにて、借地権が設定された土地がある都道府県、市区町村、地名を選択して路線価図を開きましょう。

その路線価図から土地があるところを見ると、「300C」や「270D」といった文字列が目に入ると思います。それが路線価です。数字は「千円単位で表した1㎡あたりの価格」、アルファベットは「借地権割合」を表します。借地権割合は、次のセクションで活用します。

国税庁 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表

たとえば土地に隣接する路線価が250D、土地面積が300㎡、補正なしなら、「250,000✕300=土地の評価額7,500万円」です。

路線価方式や倍率方式で算出した評価額は、相続税や贈与税を算出する際にも用いられます。

借地権の割合を確認する

上記した路線価図や評価倍率表には、土地ごとの借地権割合が記載されています。

路線価方式なら、路線価の後ろに付いているアルファベットが借地権割合です。30~90%まで、10%刻みでA~Gのアルファベットが割り振られています。

| アルファベット |

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

| 借地権割合 |

90% |

80% |

70% |

60% |

50% |

40% |

30% |

たとえば「250D」なら、その路線価の土地の借地権割合は60%です。

倍率方式の場合は、評価倍率表に借地権割合がそのまま数値で記載されているので、すぐにわかると思います。

国税庁 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表

借地権評価額を求める

「土地の評価額を確認する」で求めた土地の評価額に、借地権割合を乗じれば借地権の評価額が算出できます。

たとえば調べたい土地に隣接する路線価が250D、土地面積が300㎡、補正なしなら、「250,000✕300✕60%=借地権の評価額4,500万円」です。

なお、計算対象が定期借地権の場合は、非常に複雑な計算式で算出しなければなりません。定期借地権の評価額は、専門家に査定を依頼するのがおすすめです。

普通借地権および定期借地権の価格の調べ方や計算方法の詳細は、以下の関連記事で解説しています。

借地権の売却にかかる主な費用や税金

借地権の売却には、不動産業者や地主へ支払う費用や、売買に関して発生する税金などの支払いが必要です。以下では、売却先別で発生する費用・税金を表にまとめました。

| 費用・税金 |

地主に買い取ってもらう場合 |

不動産業者に買い取ってもらう場合 |

仲介を通じて一般の個人に売却する場合 |

| 仲介手数料 |

ー |

ー |

◯ |

| 譲渡承諾料 |

ー |

◯ |

◯ |

| 登記費用 |

◯ |

◯ |

◯ |

| 印紙税 |

◯ |

◯ |

◯ |

| 譲渡所得税 |

◯ |

◯ |

◯ |

| 弁護士・専門家費用 |

必要に応じて◯ |

必要に応じて◯ |

必要に応じて◯ |

| 不動産鑑定士費用 |

必要に応じて◯ |

必要に応じて◯ |

必要に応じて◯ |

| 建物の解体費用 |

必要に応じて◯ |

必要に応じて◯ |

必要に応じて◯ |

| 測量費用 |

必要に応じて◯ |

必要に応じて◯ |

必要に応じて◯ |

| ホームインスペクション費用 |

必要に応じて◯ |

必要に応じて◯ |

必要に応じて◯ |

仲介手数料

不動産業者の仲介を利用して借地権を売却した場合、売却価格に応じた「仲介手数料」を支払います。

仲介手数料とは、広告掲載、内覧対応、買主紹介・交渉のサポートなど、不動産業者の仲介業務に対して支払う報酬です。買取業者や地主と、直接取引した場合は発生しません。支払いは売主・買主が折半するのが通例ですが、双方の合意があれば自由に割合を変更できます。

仲介手数料は、法律によって以下の上限が定められています。

| 売却価格 |

仲介手数料の上限額の計算式 |

| 200万円以下の部分 |

売却価格✕5%✕消費税 |

| 200万超~400万円以下の部分 |

売却価格✕4%✕消費税 |

| 400万円超の部分 |

売却価格✕3%✕消費税 |

※ 売却価格が800万円以下の場合なら、仲介手数料の上限額は最大30万円+消費税になる

たとえば売買価格が2,000万円なら、仲介手数料は以下の通りです。

- 200万円✕5%✕1.1=11万円

- 200万円✕4%✕1.1=8万8,000円

- 1,600万円✕3%✕1.1=52万8,000円

- 合計:72万6,000円(折半なら36万3,000円)

上記はあくまで上限であるため、実際の金額は不動産業者によって変わります。「仲介手数料を安くしてくれたら、売買契約に合意する」といった交渉も可能です。ただし、「仲介手数料が安い代わりに別料金の支払いを要求される」「他の不動産業者と取引させない『囲い込み』目的で安くしている」など、仲介手数料の割引を悪用する業者には注意が必要です。

ワンポイント解説

なお、仲介手数料は国土交通省が定める「速算式」を使えば簡単に計算できます。

- 売却価格が200万円超~400万円の範囲に収まるなら「売却価格✕4%+2万円+消費税」

- 売却価格が400万円超なら「売却価格✕3%+6万円+消費税」

売却価格が300万円なら、「(300万円✕4%+2万円)✕1.1=15万4,000円」です。

譲渡承諾料

譲渡承諾料(名義書換料、借地権名義変更料)とは、借地権を買取業者や個人などの第三者へ売却する際に、地主の許可の対価として支払う費用です。

譲渡承諾料は法律に定められたものではなく、支払い義務はありません。しかし、これまでの借地非訟の裁判例では借地人・地主の公平な利益が考慮され、「裁判所が許可する代わりに、地主へ金銭を支払うこと」との判決が多く見られます。そのため実務上は、譲渡承諾料の支払いは必須だと思っておきましょう。

譲渡承諾料の相場は、借地権の売却価格の10%、幅があっても5~15%程度です。裁判例でも、許可の対価として同じ程度の支払いを命じるケースが多いです。

登記費用(移転登記・抵当権抹消など)

借地権を売却した後は、借地権付き建物の所有権移転登記や、抵当権抹消登記などの手続きが必要です。登記手続きをしなければ、不動産の権利を正式に移転・変更したことになりません。

所有権移転登記関係の対応および登記費用の支払いは、慣習的に買主側が負担するケースが多いです。しかし法律で義務付けられているわけではなく、契約内容によって負担割合を柔軟に変更できます。

登記費用の金額は、「固定資産税評価額✕2%」です。その他、交通費や雑費がかかる可能性があります。

建物の住宅ローンを完済してから売却する場合は、原則として売主側が抵当権抹消登記の対応および登記費用の支払いをおこないます。抵当権抹消登記にかかる費用は、不動産1つにつき1,000円です。

なお、登記を進めるには専門的な手続きが必要になるので、通常は司法書士に対応を依頼します。司法書士費用については、「弁護士・専門家費用」にて解説します。

借地権付き建物とは別に、借地権そのものの登記についても法律で義務付けられていません。しかし第三者に法的に対抗するために、登記を検討するケースもあります。」

参考:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

印紙税

印紙税とは、国が定めた課税対象文書を作成したときに課税される税金です。不動産の売買契約書は印紙税の対象であり、売買契約書に印紙税額分の収入印紙を貼付・消印することで納税します。

不動産の売買の場合、印紙税の納税は売主・買主の折半するケースが実務上多いです。なお、こちらも登記費用と同じく、契約内容によって柔軟に変更できます。

印紙税額は、売買契約書に記載された金額で決まります。令和9年3月31日までは適用される軽減税率と合わせて、以下の表に税率をまとめました。

| 契約金額の区分 |

本則税率 |

軽減税率 |

| 1万円未満 |

非課税 |

非課税 |

| 1万円を超え10万円以下 |

200円 |

200円 |

| 10万円を超え50万円以下 |

400円 |

200円 |

| 50万円を超え100万円以下 |

1,000円 |

500円 |

| 100万円を超え500万円以下 |

2,000円 |

1,000円 |

| 500万円を超え1,000万円以下 |

1万円 |

5,000円 |

| 1,000万円を超え5,000万円以下 |

2万円 |

1万円 |

| 5,000万円を超え1億円以下 |

6万円 |

3万円 |

| 1億円を超え5億円以下 |

10万円 |

6万円 |

| 5億円を超え10億円以下 |

20万 |

16万 |

| 10億円を超え50億円以下 |

40万円 |

32万円 |

| 50億円を超えるもの |

60万円 |

48万円 |

| 記載金額のないもの |

200円 |

200円 |

参考:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」

参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

譲渡所得税

借地権の売却で得た利益(譲渡所得)には、譲渡所得税がかかります。正確には所得税・住民税・復興特別所得税の3つで、実務上はこれらを総称して譲渡所得税と呼びます。

譲渡所得税を計算するには、まず譲渡所得を算出します。

【譲渡所得の計算式】

売却価格-(借地権付き建物の取得にかかった取得費+借地権付き建物の売却にかかった譲渡費用)-特別控除

譲渡所得税の税率は、借地権の所有期間が5年超えかそうでないかで金額が大きく変わります。

| 売却年の1月1日時点での所有期間 |

所得税 |

住民税 |

復興特別所得税(※) |

合計税率 |

| 5年以下(短期譲渡所得) |

30% |

9% |

0.63% |

39.63% |

| 5年超(長期譲渡所得) |

15% |

5% |

0.315% |

20.315% |

参考:国税庁「土地や建物を売ったとき」

※ 復興特別所得税は譲渡所得ではなく実際の税額に乗じて計算するため、表では譲渡所得に対する税率に変換しています。正確な計算式は「算出した所得税✕2.1%」です。

たとえば譲渡所得が1,000万円なら、譲渡所得税は以下の通りになります。

- 短期譲渡所得:396万3,000円

- 長期譲渡所得:203万1,500円

弁護士・専門家費用

借地権の売却には、借地契約上の権利関係や地主とのトラブルの有無、売却交渉などが複雑に絡み合うため、双方が納得する形にするには専門知識がないと難しいでしょう。それゆえ、弁護士や司法書士などの専門家にアドバイスやサポートを依頼する方も少なくありません。

以下では、専門家別におおまかな費用相場を解説します。なお実際金額は依頼先ごとの設定金額や事案の複雑さなどで変動するため、正確な金額については依頼先へ直接お問い合わせください。

<弁護士>

まず法律相談料が、1時間あたり5,000~1万円です。売買契約書のリーガルチェックなら、事案の複雑さに応じて1件あたり1万~10万円かかります。地主との代理交渉や借地非訟などの対応なら、着手金や成功報酬を合わせて30万~60万円以上かかる可能性があります。

<司法書士>

売買による建物の所有権移転登記なら、1件あたり3万~10万円です。抵当権抹消登記なら、1件あたり1~2万円程度かかります。

<税理士>

譲渡所得税の確定申告について丸ごと依頼する依頼する場合は、売却益や特別控除の対応数に応じ5万~30万円程度で相場が変動します。税務相談のみなら、1時間あたり5,000~1万円です。

<買取業者>

売買のサポートや提携士業による交渉・登記の代理対応などが発生する事案でも、原則として費用は一切かかりません。ただし、査定額に諸経費が反映されることを考えると、事案の複雑さに応じて間接的に支払っているとも捉えられます。

不動産鑑定士費用

不動産鑑定士なら、不動産業者よりも客観的かつ正確に借地権の査定額を算出できます。高額な物件、事業用物件、権利関係が複雑な物件などは、不動産鑑定士に査定を依頼するのも1つの手です。

不動産鑑定士による借地権や底地の鑑定費用は、一般的な住宅や小規模の借地権・底地だと20万~30万円程度が相場です。事業用や大規模な物件だと、50万円以上かかるケースがあります。

建物の解体費用

地主へ借地権を売却する際、「更地で返還してほしい」と依頼される場合があります。

建物の解体費用は、建物の構造や床面積の大きさで決まるのが一般的です。一般的な木造住宅の解体なら、合計で100万~200万円かかります。

1坪あたりの解体費用の相場は、次の通りです。

| 構造 |

1坪あたりの単価 |

| 木造 |

4万~5万円 |

| 鉄骨造 |

6万~7万円 |

| 鉄筋コンクリート造 |

6万~8万円 |

測量費用

測量費用とは、土地の境界を確定させ、隣地との境界線や土地の面積を正確に出すために必要な支出です。

「借地権の売却なら、借地部分の境界は関係ないのでは?」と思われるかも知れませんが、境界を確定させておいたほうが売却しやすくなります。理由は次の通りです。

- 借地権と底地を同時売却するケースがあるから

- 将来的に底地を買い取りたい買主だと境界が確定しているかを見るから

- 地主へ売却する場合、境界確定のサポートを買取条件に指定するケースがあるから

測量費用の相場は、40万~50万円です。市職員や関係者が立ち会う「官民境界立会」だと、80万円程度かかる場合があります。原則として、土地の面積が広いほど高額になります。

実務上は売主が負担するのが慣習であるものの、話し合いや契約内容によっては柔軟に変更可能です。また、買取業者へ売却する場合は、買取業者側が原則全額負担してくれます。

ホームインスペクション費用

ホームインスペクション費用とは、住宅診断士や建築士などの第三者に建物の状態の調査を依頼するのにかかる費用です。ホームインスペクションなら、屋根、基礎、外壁、内壁、室内設備など住宅に関するあらゆる箇所の状態確認と、修繕対応のアドバイスを受けられます。

ホームインスペクションを実施しておくと、買主側に建物の状態を明確に掲示できます。そのため、建物が中古であっても買主側は安心して借地権を購入しやすくなるでしょう。

ホームインスペクションでチェックする主な項目は、次の通りです。

- 老朽化

- 建物全体の構造の欠陥や施工不良

- ひび割れ、キズ、剥がれ、傾き

- 天井の雨漏り、床の沈み、断熱材の状態

- 扉や窓の動作

- シロアリ被害

- 水道、電気、ガス、キッチンなどの設備の状態

ホームインスペクション費用の相場は、5~15万円程度です。基本的には、売主側の全額負担です。

参考:国土交通省「既存住宅インスペクション・ガイドライン 」

まとめ

借地権の売却相場は、更地価格の50~70%です。

借地権は2重の権利関係などの影響で、少しでも高値で売るには通常の不動産とは異なるコツがあります。とくに重要なのは、地主との関係性構築です。更新料・家賃の調整、契約条件の確認、借地権・底地の同時売却の打診など、いずれも地主との交渉が鍵になります。

借地権を不動産業者へ売却する場合は、複数の借地権に強い不動産業者へ査定を依頼するのがおすすめです。

借地権を買取してもらう場合のよくある質問

地主が第三者に売却することを承諾をしてくれない場合はどうすればいいですか?

裁判所で借地非訟を提起し、代わりに裁判所から承諾をもらう方法があります。また弁護士と提携する買取業者への売却なら、弁護士が地主との話し合いをサポートしてくれます。