借地権とは「建物を所有するために他人の土地を借りる権利」のこと

借地とは、地主から土地を借りて利用する土地のことです。そして、その土地を建物所有の目的で借りる権利を「借地権」と呼び、権利を持つ人を「借地人」といいます。

借地権は民法および借地借家法などの法律でルールが定められており、契約を結んだ時期によって適用される法律と借地権の種類が異なります。

契約時期ごとの借地権の種類は以下のとおりです。

| 適用される法律 |

契約締結時期 |

借地権の種類 |

| 借地法(旧法) |

平成4年7月31日以前 |

旧法借地権 |

| 借地借家法(新法) |

平成4年8月1日以降 |

普通借地権 |

| 定期借地権 |

旧法借地権と普通借地権では、借地人が希望すれば原則として契約更新が認められます。

特に旧法借地権は、借地人に更新請求権が認められており、地主が返還を求めるには正当事由が必要となるため、返還請求が難しいのが特徴です。建物が存続している限り更新が繰り返され、実務上は長期にわたり存続するケースもあります。

普通借地権は、借地借家法3条により、初回30年・更新後20年・以後10年ごとと存続期間が明確に定められています。なお、当事者の合意で30年以上に定めることも可能です。

なお、地主が更新を拒絶する場合には、借地借家法28条に基づく「正当事由」が必要です。

正当事由の判断には、次のような要素が総合的に考慮されます。

- 地主が自ら土地を使用する必要性

- 借地契約の従前の経過や当事者の事情

- 土地の利用状況

- 借地人に対する立退料の提供

一方、定期借地権は更新がなく、契約期間満了で終了します。借地人に更新請求権は認められませんが、地主と借地人が合意すれば新たに契約を締結し直すことは可能です(借地借家法22条)。

借地権について詳しく知りたい方は以下の記事を参照ください。

借地を返還するのに更地は義務ではない

借地を返還する際、借地人には原則として「原状回復義務」があり、借りたときの状態に戻して返還しなければなりません。通常は更地にしてから地主へ返還する必要があり、解体費用も借地人が負担するのが基本です。

ただし、契約の種類によっては、更地返還が不要となるケースもあります。特に旧法借地権や普通借地権では「建物買取請求権」が認められており、解体を避けられる場合があります。

詳細については、「地主に買取請求をして建物を買い取ってもらう」をご覧ください。

また、建物買取請求権を使えない場合でも、地主との交渉で借地権そのものを買い取ってもらう方法や、地主の承諾を得て第三者に売却する方法で更地返還を回避できるケースもあります。なお、第三者に売却する場合は、承諾料が必要になることも少なくありません。

一方で、定期借地権の場合は借地借家法22条に基づき、契約満了時に必ず更地で返還する義務があります。定期借地権では更新や建物買取請求権が認められていないため、原則として解体し更地に戻さなければなりません。

そのため、借地権返還を求められた際は、契約の種類を確認することが重要です。

借地と借地権の返還方法

借地や借地権を返還する方法は1つではありません。契約の種類や地主との関係、建物の有無などによって取り得る選択肢が変わってきます。

借地権の主な返還方法は以下の4つです。

- 更地にして地主に返還する

- 地主に買取請求をして建物を買い取ってもらう

- 地主に借地権を買い取ってもらう

- 借地権を第三者に売却する

メリットや注意点が異なるため、状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。

ここからは、それぞれの特徴を解説します。

更地にして地主に返還する

借地を返還する際には、借地人には原状回復義務があり、建物を取り壊して更地にしてから地主に返還するのが原則です。

解体工事は専門業者へ依頼するのが一般的で、費用も借地人が全額負担するのが基本です。費用や工期は、建物の構造によって異なり、数ヵ月かかる場合もあります。

そのため、地主に返還する際は、早めに準備を進めておくことが重要です。なお、契約内容や権利の種類によっては、更地にせず返還できる場合もあります。

解体費用の相場や抑える方法については、「借地を更地にするための解体費用」で詳しく解説します。

認定課税を受けないことを届け出る特例

通常の借地権は、借主側が土地価格の6%程度の金額を地代として支払うものとして設定されています。地代を支払わずに無償で貸与すると、借地人が借地権の経済的利益を受けたとみなされ、贈与税が課税(認定課税)される可能性があるのです。

ただし、個人が自ら経営する法人に無償で土地を貸している場合など、実質的に同一人物が所有しているケースでも課税対象となってしまうおそれがあります。

そこで、借主と地主の間で「土地を無償で返還する」旨を合意していれば、認定課税を免除できる特例が設けられています。この場合、「土地の無償返還に関する届出書」を所轄の税務署長あてに提出しなければなりません。提出期限は契約締結の日から1ヵ月以内です。

期限内に届出を行わなければ認定課税の対象となってしまうため、必ず期限内に提出することが重要です。

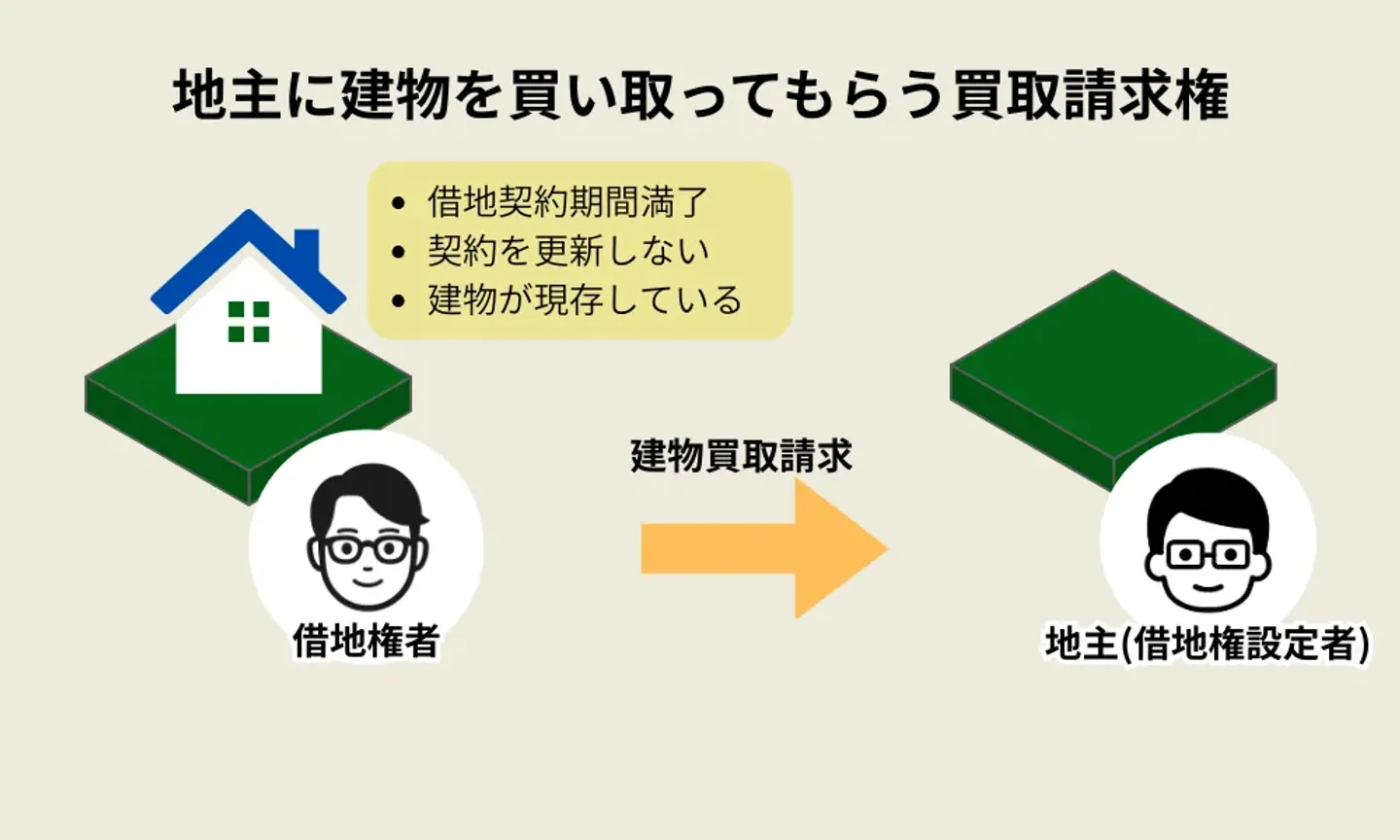

地主に買取請求をして建物を買い取ってもらう

原則として建物は解体して更地に戻す必要がありますが、旧法借地権や普通借地権で契約している場合には、「建物買取請求権」が認められています。

建物買取請求権とは、借地借家法13条・14条に規定された制度で、借地人が地主に対して建物を時価で買い取るよう請求できる権利です。この権利を使えば、解体費用を負担せずに済むうえ、逆に建物の売却代金を受け取ることが可能です。

ただし、建物買取請求権を利用するには次の要件をすべて満たす必要があります。

- 借地契約の期間が満了していること

- 契約更新がされていないこと

- 借地上に建物が現存していること

建物買取請求権が行使できるのは、契約の終了や更新拒絶など地主側が継続利用を認めない場面に限られます。

過去の裁判所の判例などから、通常の合意解約の場合は、建物買取請求権の行使は認められない可能性が高いとされています。

また、賃貸借契約書に建物買取請求権の拒否をするといった記載があっても、その記載は無効です。

一方で、借地人に地代の未払いや遅滞、重大な契約違反などがある場合、地主側は建物買取請求権を拒否できる可能性があります。

地主に建物や借地権の買取を求める際は、普段から良好な関係を維持するとともに、弁護士など専門家に事前相談しておくことをおすすめします。

地主に借地権を買い取ってもらう

借地権には土地価格に応じた資産価値があり、相続や売買の対象にもなります。価値の目安は、土地価格に借地権割合(地域ごとに30〜90%程度)を掛けて算定されるのが一般的です。

そのため、借地人が返還時に無償で土地を明け渡すのではなく、地主に借地権そのものを買い取ってもらうケースも少なくありません。地主にとっても、借地権と底地が一体化して完全所有権となることで、資産価値や将来の活用の自由度が高まるメリットがあります。

ただし、建物買取請求権が行使できる場合には、原則として借地権の買い取りを請求することはできません。どの制度が適用されるかは契約内容や返還時の状況によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

参照:国税庁|財産評価基準書

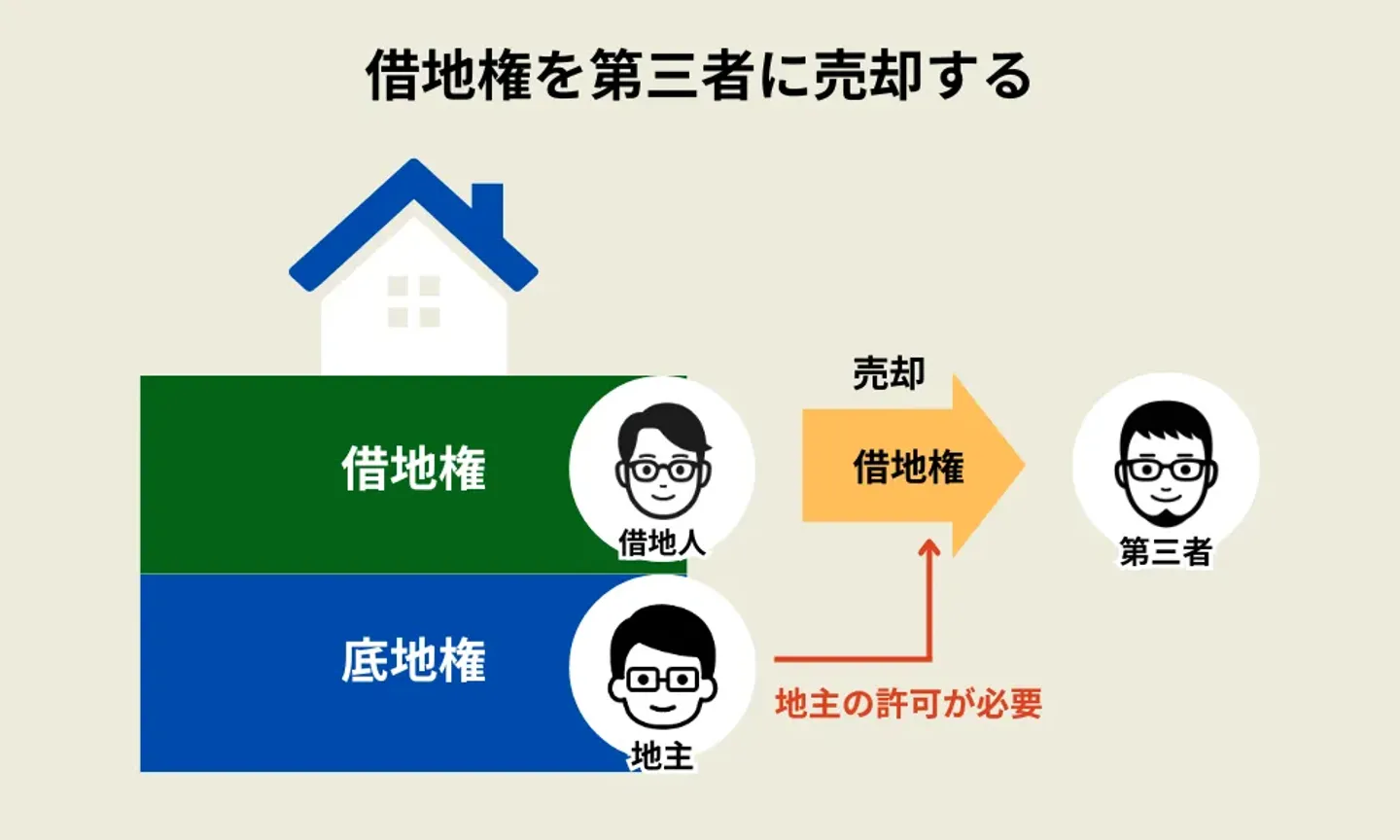

借地権を第三者に売却する

借地権は地主だけでなく第三者にも売却可能で、市場価値に応じた価格で取引される場合もあります。売却方法としては、不動産会社を通じて買主を探す、または借地権の買取専門業者に依頼するケースが一般的です。

第三者への売却には原則として地主の承諾が必要で、土地価格の5〜10%程度の承諾料がが発生することもあります。承諾料は地域の慣行や地主の判断によって変動するため、必ずしも一律ではありません。

なお、承諾が得られない場合でも、借地借家法19条に基づき、裁判所に「承諾に代わる許可」を申立てることが可能です。

ただし、この手続きは時間や費用がかかるうえ、地主の拒否が不合理と認められることが前提となるため、必ず認められるわけではありません。

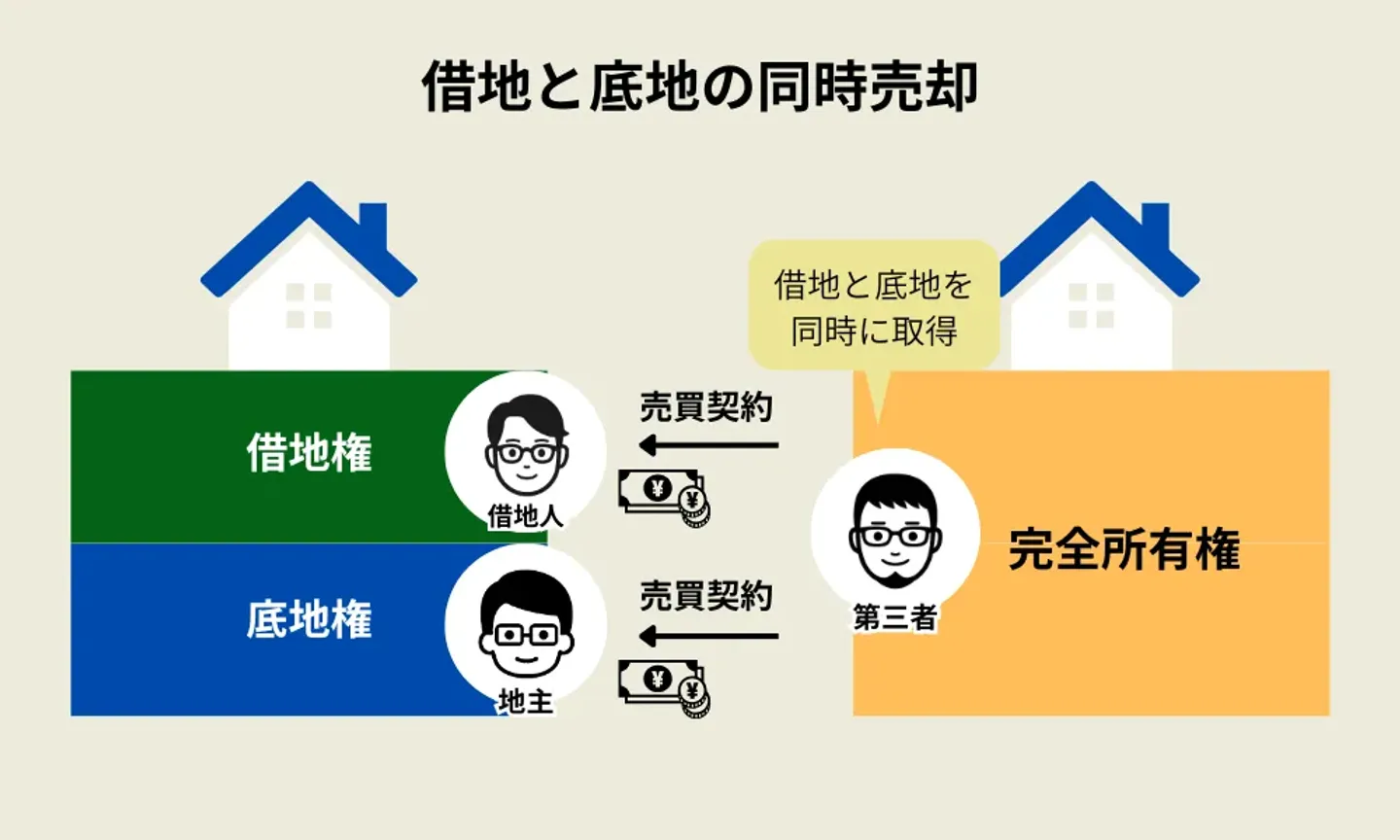

同時売却│底地と建物をセットで売却する

第三者に売却する際は、借地権者と地主が協力して同時売却(底地と建物をセットで売却)すれば建物を解体しなくても売却可能です。底地とは、借地権が発生している土地のことで、権利者は地主になります。

借地権のみを売却する場合だと、同一の不動産に地主と借地人の2人の権利者がいるため、買い手からは避けられやすく、相場よりも安い価格でなければ売却が困難です。

しかし、底地と建物をセットにすれば、土地の所有権と建物の所有権を同時に取得できるため、完全所有権の不動産として売却できます。その結果、単体で売却するよりも買い手が見つかりやすく、高値での売却も期待できるでしょう。

借地を返還する手続きの流れ

借地を返還しようとするとき「どんな手順で進めるのか」「地主とどんな話し合いが必要か」と不安に感じる方も多いでしょう。

契約内容や地主との合意によって実際の手順は異なりますが、あらかじめ一般的な流れを押さえておけば、安心して手続きを進めやすくなります。

一般的な借地返還の流れは以下のとおりです。

- 契約書の記載事項を確認する

- 貸主への報告・交渉

- 解体業者の選定と解体工事

- 更地の返還と建物滅失登記

それぞれの流れについて詳しく解説します。

1. 契約書の記載事項を確認する

借地を返還する場合は、まず土地賃貸借契約書の内容を確認しましょう。契約書には借地権の種類や存続期間、賃料や支払い方法、借地上の建物の処分方法などが定められています。

借地権は原則として、途中で解約はできません。とくに存続期間は返還時期や条件に直結します。旧法か新法(普通借地権・定期借地権)かによって更新の有無や期間が異なるため、必ず契約内容を確認しておくことが重要です。詳しくは「 借地権とは「建物を所有するために他人の土地を借りる権利」のこと」をご覧ください。

また、建物の処分方法についても契約書に明記されていることが多いため、返還手続きを進める前にしっかり把握しておきましょう。

2.貸主への報告・交渉

契約書の記載事項を確認したら、貸主への報告や交渉が必要です。貸主に無断で解体工事などを行うと、トラブルや裁判に発展する可能性があります。

そのため、あらかじめ地主に状況を伝えたうえで、返還方法について話し合うことが欠かせません。

交渉の内容としては、賃貸契約を継続するのか、借地権や建物を地主に買い取ってもらうのか、解体工事や更地返還が必要かといった点が中心になります。建物の解体や借地権の譲渡などは地主の承諾が前提となるため、必ず事前に確認しておきましょう。

更地にして返還する場合は、返還期限をいつにするかなども明確にしておくことが大切です。トラブルを避けるためには、最初だけでなく返還完了までの間も随時やり取りを続けることが重要です。交渉に不安がある場合は、弁護士など専門家に同席してもらうとよいでしょう。

3.解体業者の選定と解体工事

貸主との交渉がまとまったら、次に解体業者を選びます。解体費用は業者によって差が大きく、悪質な業者も存在するため、必ず複数の業者から見積もりを取り、費用の内訳まで比較検討することが大切です。

解体業者が決まったら工事を開始します。騒音・粉じんへの配慮や近隣への挨拶も忘れずに行いましょう(業者が代わりに行う場合もあります)。

解体費用の相場や抑える方法については、「借地を更地にするための解体費用」で詳しく解説します。

4.更地の返還と建物滅失登記

解体工事が完了すると、更地を貸主に返還します。ただし、これで手続きが完了したわけではありません。

解体後は、建物が無くなったことを法務局に登記する必要があり、これを「建物滅失登記」と呼びます。

不動産登記法57条により、建物の滅失後1ヵ月以内に登記申請を行わなければなりません。

建物滅失登記を怠ると、その土地の売却や貸付ができなかったり、無くなった建物に固定資産税が課されたりする可能性があります。必ず期限内に申請を済ませましょう。

なお、登記を怠った場合は、不動産登記法164条に基づき、10万円以下の過料に処される可能性もあります。

借地を更地にするための解体費用

借地を返還する際には建物の解体費用が発生します。

解体費用は借地人が負担するのが基本ですが、建物の構造や規模、依頼する業者によって大きく変動するのが特徴です。

ここからは、解体費用の目安や業者選びの注意点を詳しくみていきましょう。

解体費用は建物の構造によって異なる

解体工事の内容は、足場の設置や仮設工事、重機による解体、屋根や内装の撤去、樹木やブロック塀の撤去、さらに廃材処分など多岐にわたります。そのため、費用は建物の構造や規模、狭小地や前面道路の幅などの立地条件によって大きく変動します。

一般的に、木造で坪あたり3万~4万円、鉄骨造(S造)で4万~5万円、鉄筋コンクリート造(RC造)で5万~6万円程度が目安です。また、小規模の建物は坪単価が高く、大規模建物は低くなる傾向もあります。ただし、地域差や解体の難易度によってはさらに増減するため、あくまで参考と考えるとよいでしょう。

なお、解体費用には「産業廃棄物処理費」や「人件費・諸経費」も含まれるため、見積もりの内訳を確認することが大切です。

自治体によっては老朽建物の解体補助金制度がある場合もあるので、事前にチェックしておきましょう。

解体費用は業者によって大きく異なる場合がある

解体費用は建物の構造だけでなく、依頼する業者によっても大きく異なります。場合によっては数十万円単位の差が出ることもあるため、必ず複数の業者から見積もりを取り、内容まで比較することが重要です。

比較の際は、金額だけでなく「産業廃棄物処理費用が含まれているか」「近隣への挨拶や養生対応を行ってくれるか」といったサービス面も確認しましょう。

また、安さを強調しながら実際には不法投棄などの違法行為を行う悪質業者も存在します。依頼前に建設業許可の有無や、自治体の登録業者リストに掲載されているかどうかを確認することが大切です。

借地にある建物の解体に関連する費用を抑える7つの方法

借地にある建物の解体に関連する費用は負担が大きくなりやすいものですが、工夫次第で支出を抑えることが可能です。

代表的な解体費用を抑える方法は以下の7つがあげられます。

- 複数社に相見積もりを取る

- 自治体の補助金・助成金を利用する

- 閑散期に工事を依頼する

- 家財や庭木の処分を自分で行う

- 建物滅失登記を自分で行う

- 解体業者を直接探して依頼する

- ローンを利用して資金負担を軽減する

それぞれの方法について、詳しく解説します。

複数社に相見積もりを取る

解体費用は業者によって異なるため、依頼する業者によっては数十万円以上の金額差が生じる場合もあります。

複数の業者から見積もりをとれば、ある程度の相場感がつかめるため、適正価格の業者を選びやすくなります。ただし、多くの業者に一括依頼すると営業電話が増えるなど負担になる場合もあるため、2〜3社程度に絞って依頼するとよいでしょう。

見積もりを比較する際は金額だけでなく「廃材処理費用が含まれているか」「庭木や外構の撤去費用が含まれているか」といった内訳まで確認することが重要です。

また、他社の見積もりを値引き交渉の材料として活用できれば、当初より費用を抑えられる可能性もあります。

補助金や助成金を利用する

解体する建物が老朽化している場合など、自治体によっては補助金や助成金が利用できるケースがあります。対象は空き家や倒壊の危険がある建物などに限られることが多く、制度自体を設けていない自治体も存在します。

補助金の金額は一律のものから費用の一部(上限あり)を支給するものまでさまざまです。たとえば「上限50万円」「解体費用の2/3まで補助」といった例もみられます。

申請は工事契約や着工前に行わなければならないのが一般的です。申請するタイミングを逃すと対象外になるおそれがあります。また、自治体ごとの予算枠が埋まってしまうと年度途中でも募集が締め切られる場合もあり得ます。

そのため、解体の計画を立てる段階で早めに自治体に確認し、必要書類や申請時期を把握しておくことが大切です。

閑散期に依頼をする

解体工事は、12月〜3月の繁忙期や梅雨時の悪天候が続く時期には費用が高くなる傾向があります。需要が集中して業者のスケジュールが埋まりやすく、人件費や重機の稼働費が割高になるためです。

そのため、天候が不安定な時期や年度末を避け、初夏や秋口など比較的安定した季節に依頼するのがおすすめです。この時期は業者の予定に余裕があるため、値下げ交渉に応じてくれる可能性も高くなります。時期によっては数十万円単位で費用を抑えられるケースもあるでしょう。

ただし、寒冷地など地域によっては冬季に工事が難しい場合もあるため、事前にスケジュールを確認しておくことをおすすめします。

家財や庭木の処分はできるだけ自分で行う

建物の解体を業者に依頼する場合、現状のまま物の撤去を依頼するケースも少なくありません。しかし、家具や家電など自分で処分できるものもあります。

これらを自分で処分すれば業者の手間を減らせるため、解体費用を抑えられる可能性があります。

価値のあるものは、リサイクルショップやインターネットで売却すれば収入につながるケースもあるでしょう。

粗大ごみは各自治体に依頼すれば比較的安く処分可能です。ただし、冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビなどは家電リサイクル法の対象となり、自治体では回収できません。そのため、リサイクル料金を支払って家電量販店や指定引取場所に持ち込む必要があります。

また、庭木やブロック塀などの屋外の構造物も、自分で伐採や撤去を行えば、その分業者への依頼費用を減らせるでしょう。

なお、残置物の量が多いと追加費用を請求されるケースもあるため、できるだけ自分で整理しておくことが費用削減につながります。

解体工事の完了後に必要な「建物滅失登記」を自分で行う

解体工事の完了後には、法務局で「建物滅失登記」を申請する必要があります。

専門家に依頼すると約5万円の手数料がかかりますが、自分で行えば「登記申請書」「解体業者が発行する取壊証明書」などの必要書類をそろえるだけで済み、費用は申請手数料の約1,000円程度で収まります。

自分で手続きする分、書類準備や窓口対応の手間はかかりますが、費用を大幅に抑えられるでしょう。

申請は解体完了から1ヵ月以内と期限が定められており、申請が遅れると不動産登記法164条に基づき「10万円以下の過料」に処される可能性があります。

解体業者を自分で見つける

解体費用を抑えたいなら、自分で解体業者を探して直接依頼するのがおすすめです。直接契約なら中間マージンを削減できるため、総費用を抑えやすくなります。

工務店やハウスメーカーに依頼した場合は、下請け業者に回される際に中間マージンが発生します。そのため、費用が2〜3割程度高くなるケースもあるでしょう。

ただし、業者を自分で選ぶ場合は、悪質業者にあたるリスクや見積もりの不透明さに注意しなければなりません。過去の施工実績が確認できるか、産業廃棄物の処理許可を持っているかなどをチェックしておくと安心です。また、口コミや自治体の登録業者リストも参考にし、信頼できる業者かどうかを見極めましょう。

さらに、契約前に追加費用の有無や支払い条件を必ず書面で確認することも大切です。後から追加請求が発生しないよう、見積書と契約書の内容を突き合わせておきましょう。

一方、ハウスメーカー経由であれば費用は割高になりますが、紹介された業者は一定の審査を経ていることが多く、トラブルのリスクが低くなる傾向があります。

ローンを利用する

解体費用そのものを安くすることはできませんが、ローンを利用すれば資金の負担を分散することが可能です。

金融機関には「解体専用ローン」や「多目的ローン」などの商品があり、地方銀行や信用金庫を中心に広く取り扱われています。

借入可能額は50万〜500万円程度、返済期間は5〜10年程度が一般的です。金利は住宅ローンよりやや高めの3〜5%程度ですが、審査基準は比較的緩やかで進めやすい傾向があります。

借地を返還するための解体工事でも利用可能な場合がありますが、金融機関によっては建替えを前提としたローンに限られるケースもあるため、必ず事前に相談して確認することが重要です。

あわせて、返済計画と借地返還のスケジュールを調整しておくとよいでしょう。

まとめ

借地の返還方法には、更地にして返す以外の選択肢もあります。

旧法借地権や普通借地権であれば「建物買取請求権」を行使できる場合もあります。また、地主に借地権そのものを買い取ってもらう方法や、第三者に売却する方法も選択肢として検討できるでしょう。

一方で、定期借地権の場合は契約満了時に更地で返還する義務があります。

そのため、まずは契約内容を確認し、地主との交渉や手続きを進めることが重要です。

更地返還が必要な場合は解体費用が大きな負担となるため、複数の業者で見積もりをとったり、補助金を活用したりするといった費用を抑える工夫も有効です。場合によってはローンを利用して負担を分散する方法もあります。

借地権返還を円滑に進めるためには、早めに準備を始め、必要に応じて弁護士や借地権に詳しい不動産業者に相談することが大切です。

なお、地主に借地権を買い取ってもらえない、解体費用を準備できないといったケースでは、買取専門業者に売却する方法も有力な選択肢です。