親と絶縁している家は売却が難しい理由

親と絶縁していても建物・土地のどちらの権利にも親が関係しないのであればなにも問題はありません。

そのため、成人であれば親の承認がなくても不動産売却が可能です。

一方で、親と絶縁していることによって家の売却が困難になるケースは以下のとおりです。

- 建物または土地が親と共有名義になっている

- 親の土地に家を建てている

次の項目からそれぞれのケースについて詳しく説明します。

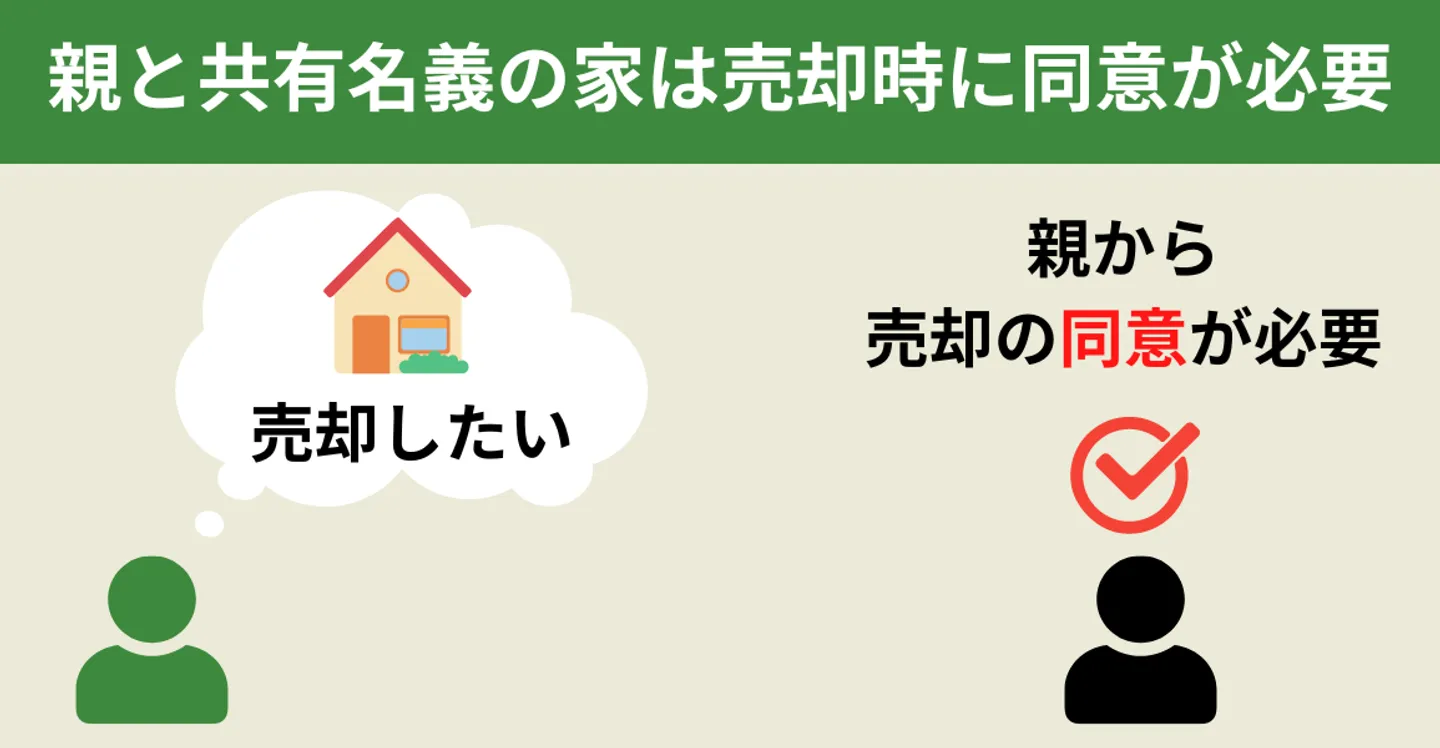

建物または土地が親と共有名義になっている

家を購入する際、資金援助代わりに親と共同で家を買うことは珍しくありません。

しかし、共有名義の不動産は単独名義の不動産に比べて売却が難しくなります。

その理由は、共有名義人全員から売却の同意を得なければならないからです。

売却したい家が共有名義であれば、絶縁している親であっても連絡を取り売却の同意をもらわばければいけません。

親の土地に家を建てている

親の土地に家を建てている場合、権利金や地代を支払っていれば借地権といっしょに家の売却が可能です。

しかし、親子間で権利金や地代などのお金をやり取りしているのは稀でしょう。

このように、親から無償で土地を借りているときは「使用貸借」と判断されます。

使用貸借の問題は、借主の権利が非常に弱いことにあります。

貸主である親から明渡しを求められた場合、原則としてしたがわなければなりません。

貸主の権利が強いのは本来であれば有償で貸し出せる土地を、貸主の善意によって無償にしているためです。

使用貸借の場合、家が売れても買主がそのまま住み続けられる保証はありません。

そのため、親の土地を使用貸借している家の場合、売却はほとんど不可能だといえます。

ちなみに、共有名義の土地や家において共有者のだれかが無償で占有(実質的に支配下においている)状態の場合も、使用貸借が認められます。

親と絶縁している家を売却する4つの方法

上記のように、親と絶縁していることで売却の同意が得られなかったり、親の土地を使用貸借していたりするときは売却活動を進められません。

しかし、適切な対処をおこなうことで売却が可能となる場合もあります。

次の項目から、親と共有名義になっている家を想定した売却方法を詳しく解説していきますので、参考にしてみてください。

親から売却の同意を得る

最も理想的な方法は、絶縁している親との関係を修復して売却の同意を得ることです。

また、良好な関係を修復できなくとも、売却の了承さえもらえれば売却は可能になります。

親との交渉が難しければ、弁護士などの法律の専門家に代理人となってもらいましょう。

共有不動産は権利も複雑であることがほとんどなので、権利関係の整理を弁護士に任せることも一般的です。

しかし、どんなに交渉しても同意が得られないことや、そもそも親がこちらからの連絡を完全に遮断していることもあります。

このように、どうしても親から売却の同意を得られない場合は、別の売却方法を考えなければなりません。

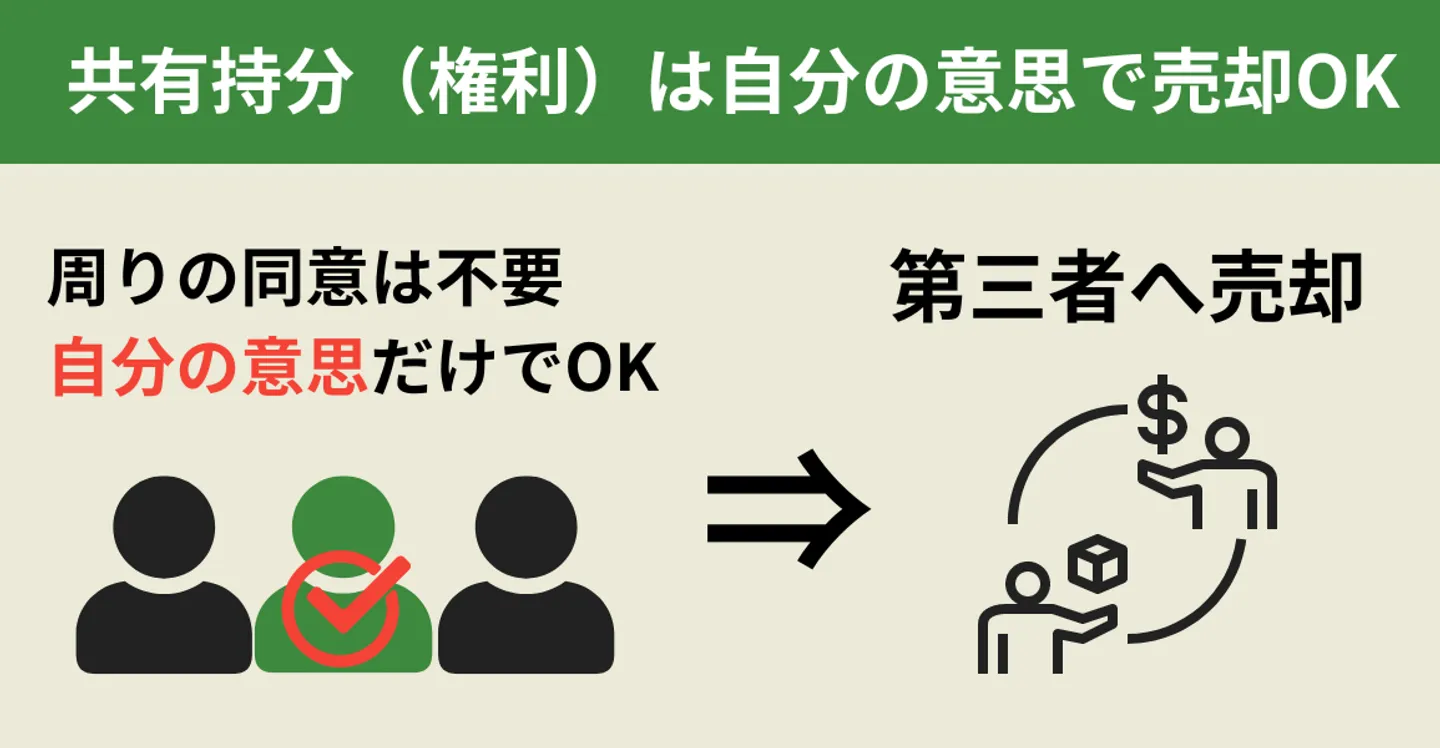

自分の持分のみを売却する

共有名義の家そのものは1人で売却できませんが、自分の持分のみであれば共有名義人の同意がなくても売却できます。

例えば、家における自分の持分が2/3であれば、その2/3を買主に売ることが可能です。

ただし、買主からすると見ず知らずの他人と不動産を共有することになります。

また、購入後も共有者との交渉が必要な場面が多く、自由に使用・処分できるとはいえません。

共有名義の不動産は第三者の買主にとってデメリットの大きい物件となるため、売却価格が大幅に下がってしまう傾向にあります。

共有不動産専門の買取業者に売却!

「絶縁中の親から売却の同意が得られない」「持分のみだと売却価格が大幅に下がってしまう」などの悩みを抱えている人もいるでしょう。

そこで注目したいのが「共有不動産を得意とする専門買取業者」です。

当社は弁護士や司法書士などの士業専門家と提携を結んでいるため、共有者と円滑に交渉を進められるでしょう。

そのため、絶縁中の親と共有している物件なども積極的に買取しております。

また、専門知識と経験を持ち合わせた専門スタッフが多数在籍しているため、資産価値が低くなりがちな共有不動産でも「高額査定・スピード買取」が可能です。

親と絶縁していても、共有持分は売却できます。実際に家を売却する際の相談はもちろん、売却がまとまらない段階でも丸ごとご相談ください。

最短48時間のスピード買取で

不動産を現金化

「高く・早く・トラブルなく」

売却したいなら

共有持分買取専門の

当社にお任せください!

「共有物分割請求訴訟」で共有状態を解消する

本来であれば、共有名義になっている不動産は当事者同士で話し合い、分割方法を決定する必要があります。

しかし、話し合いに応じてもらえない、もしくは話し合いが途中で決裂するというリスクはどうしても避けられません。

このような場合、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を申し立てることで分割方法を決定する方法があります。

共有物分割請求訴訟を起こすと、裁判所が適切だと判断した分割方法が判決として下されます。

分割方法は3つあり、以下のとおりです。

現物分割は対象の共有物を「物理的に分割する」ことです。

対象の不動産が土地の場合は使われますが、建物の場合は物理的な区分けが難しくあまり使われません。

そのため、判決では「代金分割」または「価格賠償」のどちらかになるでしょう。

注意点として、訴訟から判決まで数カ月の期間が必要なため、売却までには時間がかかります。

実際に訴訟をするには、慎重な判断が必要でしょう。

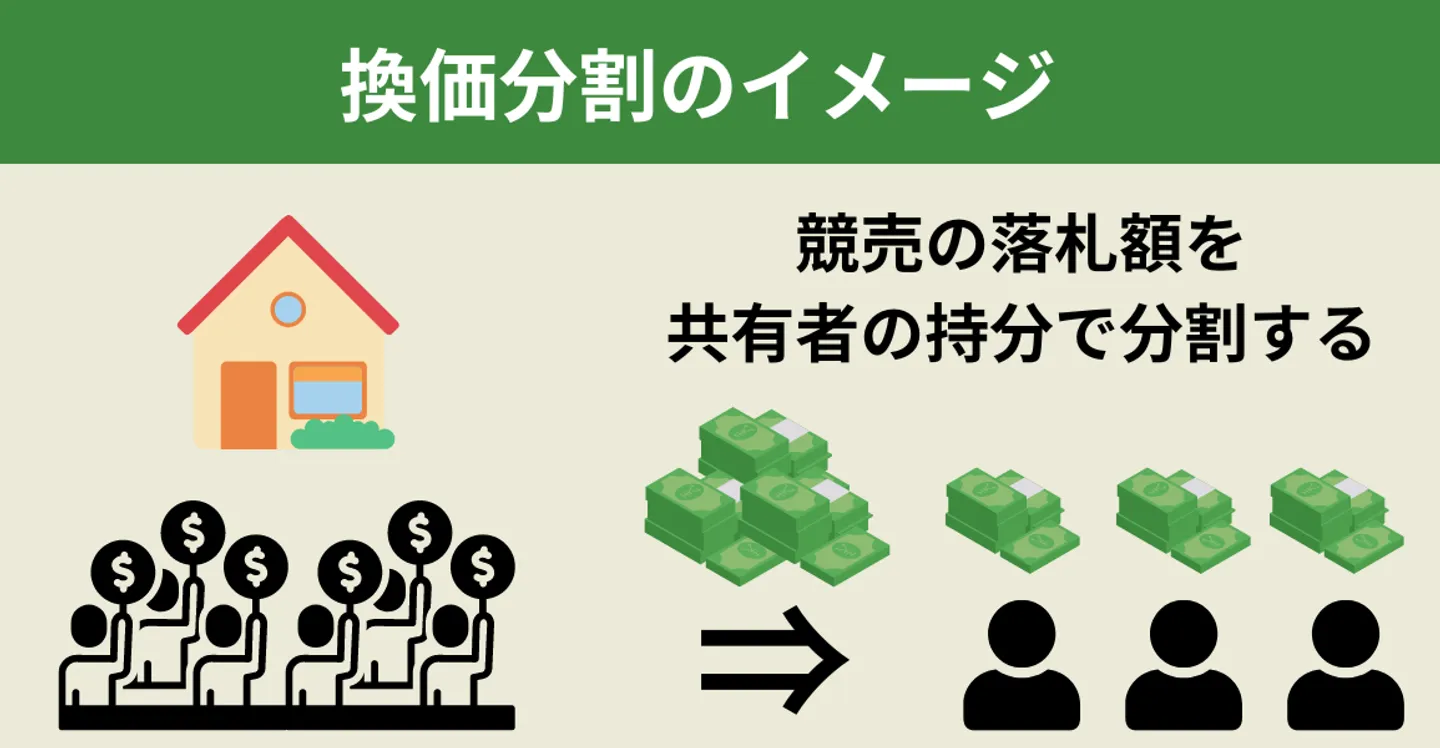

不動産を競売にかけて代金を分割する「換価分割」

換価分割は共有物を競売にかけて、そのときの落札価格を持分に応じて分割する方法です。

競売による売却価格は相場よりも低くなるといわれているため、高額売却は期待できないことに注意しましょう。

落札相場が低くなる理由は、主なものに「落札者は引き渡されるまで競売物件の内部を見ることができない」「担保としての評価が低いため、購入資金として銀行からの住宅ローンも受けにくい」などがあります。

落札価格は、一般的な不動産相場の60%程度で取引されるケースが多くなります。

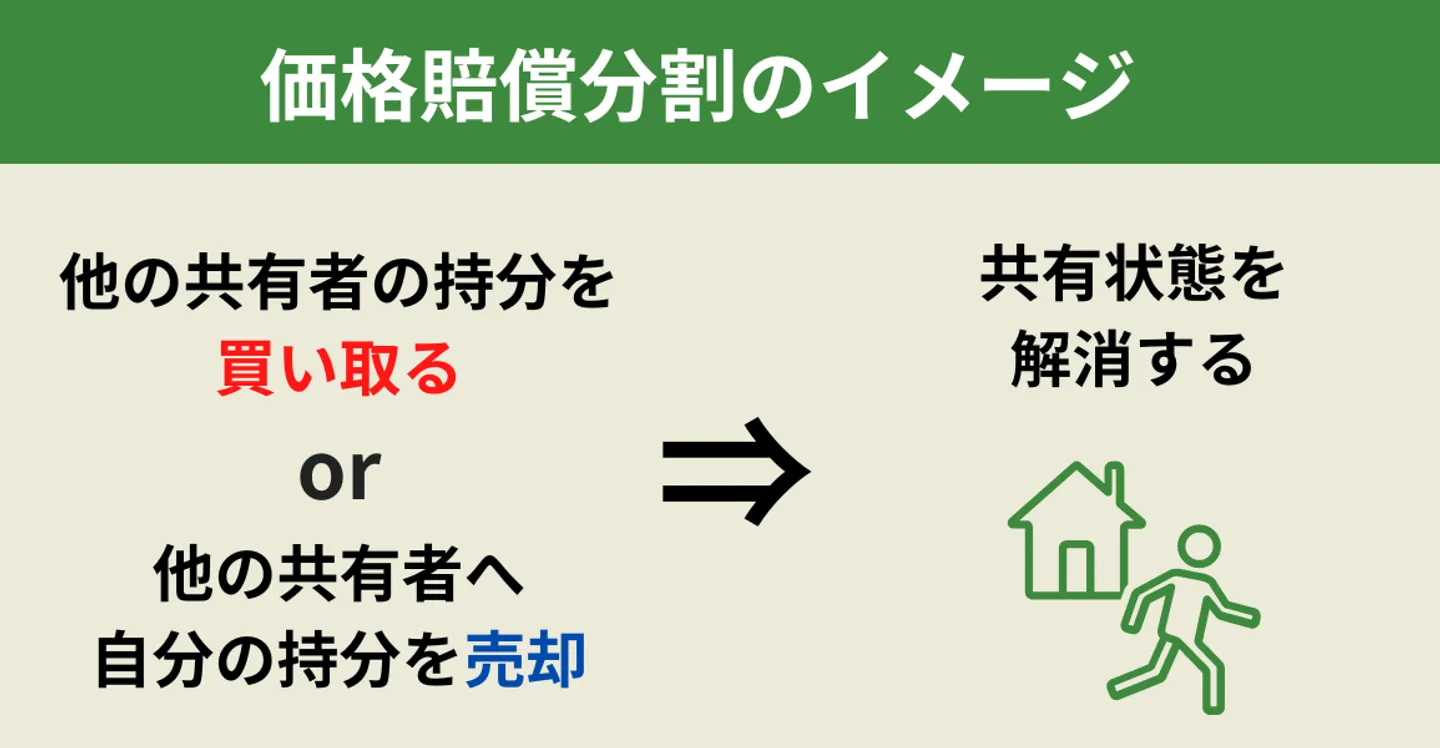

共有者間で持分を売買する「価格賠償分割」

価格賠償分割は他の共有者の持分を買い取る、もしくは売却して共有状態を解消する方法です。

ちなみに、共有者全員の持分をだれか1人がすべて買い取ることを「全面的価格賠償」と呼びます。

法律で定められている方法ではありませんが、共有者のだれかに買取の意思や支払い能力もあると認められた場合、この判決が下されます。

また、価格賠償分割で共有者に支払う金額も裁判所によって適切な価格が決定されます。

価格賠償分割で不動産が単独名義となれば、通常の不動産相場で売却できます。

相続したあとに売却する

親と絶縁しているとしても、法律上の親子関係は解消されないため、親の遺産を相続する権利があります。

「使用貸借として使用している親の土地」や「親がもつ共有持分」なども相続の対象です。

相続が完了すれば、通常の不動産と同じように売却が可能となるケースもあるでしょう。

兄弟姉妹や親戚など自分以外にも相続人がいるのであれば、遺産分割の際に共有不動産の取り扱いについて話し合う必要があります。

家を売却したいのであれば、使用賃借中の土地や共有不動産の持分を優先して相続できるよう相談するとよいでしょう。

遺産分割協議がなかなかまとまらないというときには、相続問題に詳しい弁護士に相談することも重要です。

弁護士などの専門家に介入してもらうことで、相続トラブルを大きくせずに協議を終えられるかもしれません。

売却が難しい場合は賃貸物件として活用する

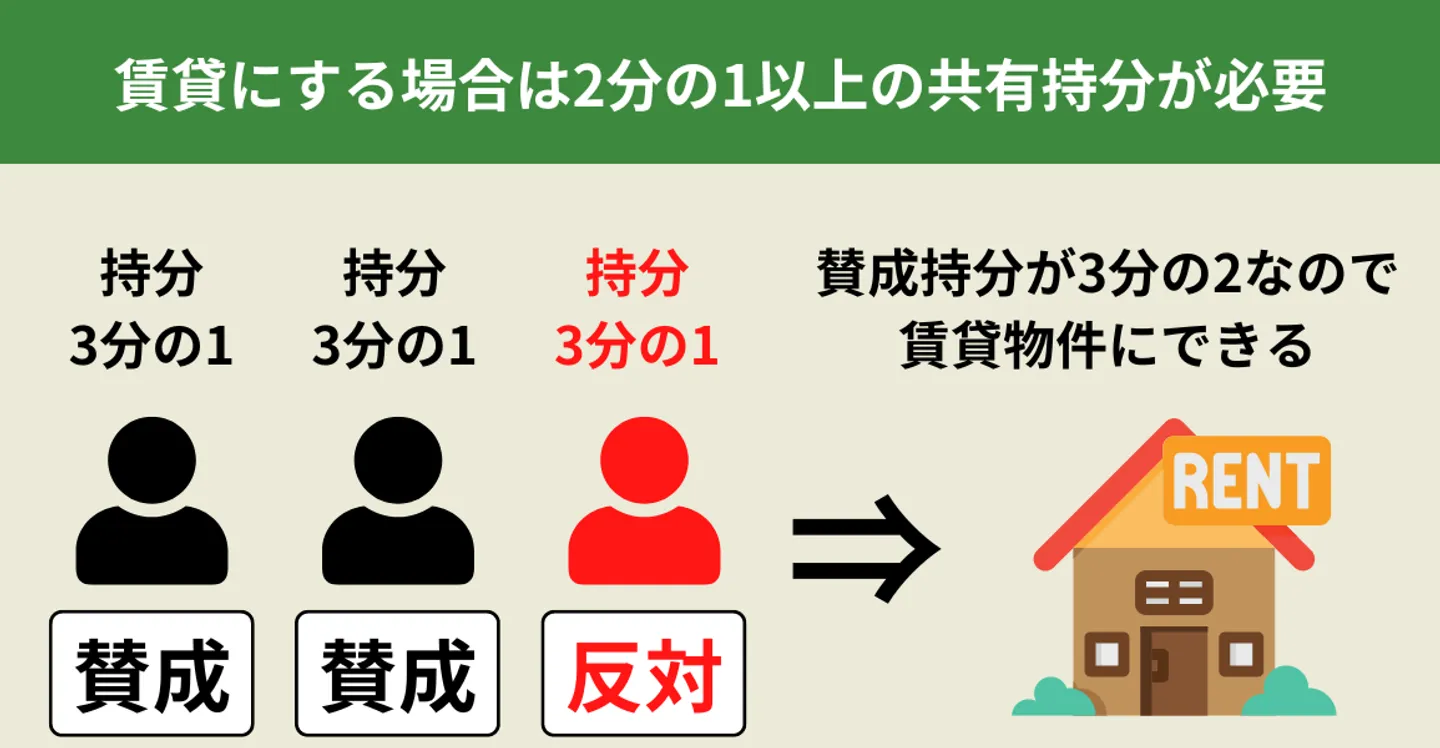

共有名義の不動産は売却するためには共有者全員の同意を得るまでが大変です。

また、持分だけの売却ではなかなか買主が見つからないケースもあります。

そのため、親と子どもの仲が悪く絶縁していて家の売却が難しい場合には、賃貸物件として第三者に貸し出すことも選択肢の1つです。

賃貸であれば共有持分の過半数の同意でおこなえます。

つまり、自分が1人で1/2を超える持分を持っているか、自分に協力的な他の共有者と合わせて過半数であれば、親の許可なく賃貸物件として貸し出せます。

ただし、共有者の過半数で賃貸契約を決める場合は、賃貸期間の年数に制限があります。

土地であれば5年以内、建物なら3年以内とされているため、家を貸し出すのであれば賃貸期間は3年が上限です。

上記の期限を超えて長期間賃貸する場合は、共有者全員の許可が必要となります。

まずは3~5年間土地や家を賃貸物件として活用しながら、貸し出し期間中に絶縁している親と連絡を取り合って売却や賃貸継続の交渉をおこなうとよいでしょう。

家の賃貸契約は「持分の過半数」では認められないこともある

前の項目で説明したように、共有持分の過半数で不動産を貸し出した場合は期限が設けられています。

しかし、家を貸し出すときは一般的に「契約の更新」が原則となります。

借主が契約の更新を求めれば基本的に断れないため、家の賃貸については「長期契約が前提となり、そもそも全員の同意が必要」とされることがあるのです。

これには明確な基準がないため、事例によって判断はわかれます。

似たような状況で悩まれている方は、一度弁護士などに相談するとよいでしょう。

家賃収入は持分割合にそって分配される

所有している物件を貸し出して家賃収入を得た場合は、持分割合によって共有者にも分配されます。

例えば、自分と親の持分が7:3であり家賃収入が毎月10万円だとしたら、親は3万円の家賃収入を受け取る権利があります。

親に連絡せずに貸し出した場合、あとから賃貸物件として活用していることに親が気づくと、過去の分も含めた「持分割合にそった家賃収入」を請求される可能性があるでしょう。

また、入居者の退去を請求される恐れもあり、親と入居者を巻き込んだトラブルに発展するかもしれません。

可能であれば親と連絡を取り合い、合意の上で物件を貸し出した方がよいといえます。

まとめ

所有している家を絶縁している親と共有名義で購入した場合、売却するためには親(共有者)の同意が必要です。

しかし、売却を了承してもらえなかったり、そもそもすべての連絡を遮断されていたりすることもあるでしょう。

このような場合、共有名義を解消するための訴訟を起こしたり、相続が発生するまで待たなければならないこともあります。

一方で、自分の持分のみであれば自由に売却が可能です。持分のみを売却するのであれば、共有不動産を得意とする専門買取業者に売却することも検討してみましょう。

親との交渉自体が面倒な場合、弁護士に交渉を委任することも可能です。

共有持分のよくある質問

共有持分とは?共有不動産との違いは?

共有持分とは共有不動産における「共有者ごとの所有権割合」を表したものです。持分の権利割合は1/3などの数字で表記します。ちなみに共有不動産は「他人と共有している不動産そのもの」を指します。

親との共有不動産を売却したいが絶縁している。売却はできますか?

共有不動産をまるごと売却するには共有者の同意が必要です。絶縁状態でも売却の了承さえもらえればよいので、弁護士などに代理人となってもらって親と交渉しましょう。交渉がむずかしい場合は、自分の共有持分のみ売却することをおすすめします。

自分の持分だけを売却できるのですか?

はい、自分の持分だけを売却することは可能です。設定した自分の持分割合分は共有者の許可無く売却できるので、事前報告の義務もありません。

共有持分を高く買い取ってくれる業者はありますか?

はい、あります。一般的な物件を扱う大手不動産会社よりも「共有持分を専門としている買取業者」へ売却したほうが高額となる可能性があります。また、絶縁などで共有者どうしがトラブルになっている共有持分は、弁護士と連携している専門買取業者への売却がおすすめです。→

共有持分専門の買取査定はこちら

共有持分だけの買取相場っていくらぐらいになりますか?

共有持分の買取価格相場は通常不動産の半額程度、もしくはさらに低い価格となる場合がありますが、売却先によっては相場に関わらず比較的に高い価格で買取していることもあります。そのため、買取相場が明確に決まっているわけではありません。

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-