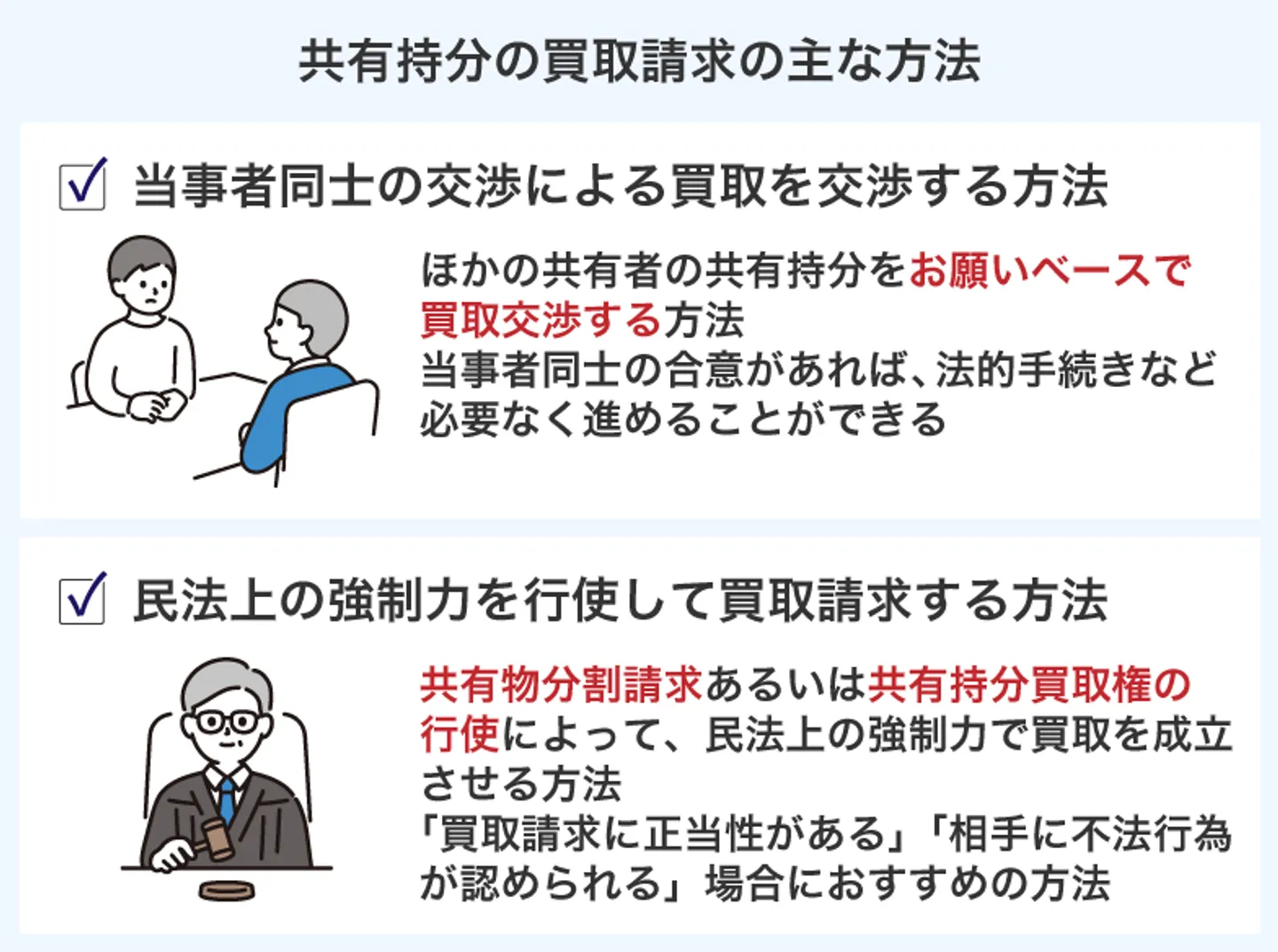

共有持分の買取請求は「交渉すること」と「法的な強制力を行使すること」の2種類

共有持分の買取請求には、当事者同士の話し合いのなかで相手にお願いする方法と、法的手続きを通じて強制的に買取する方法の2種類が存在します。

「当事者同士の交渉によって買取をお願いする買取請求」と、「民法上の強制力を行使する買取請求」のそれぞれの詳細を見ていきましょう。

当事者同士の交渉によって買取をお願いする買取請求

ほかの共有者の共有持分について、お願いベースで買取を交渉する方法があります。

当事者同士の合意があれば、売買価格やそのほかの条件を自由に決められます。法的手続きなども必要なく、合意さえあればスムーズに進められるでしょう。

ただし、必ずしも相手が買取請求について了承するわけではありません。合意が得られなければ、交渉だけで相手の共有持分を買い取るのは原則として不可能です。

相手の共有持分の買取請求を交渉で進める場合は、相手が納得する金額やそのほか条件を設定し、誠実に話し合うことが大切です。また、自分の共有持分を相手に買い取ってもらうケースも同様です。

民法上の強制力を行使する買取請求

相手へのお願いベースでの買取請求が難しいときは、法的手続きによって民法上の強制力を行使する方法があります。

民法上の強制力を行使する買取請求は、主に以下の2種類です。

| 法的手続きの種類 |

概要 |

| 共有物分割請求 |

共有不動産の分割を求める手続き |

| 共有持分買取権の行使 |

共有不動産に関する義務を怠っている相手の共有持分を買い取る権利の行使 |

上記の法的手続きが認められれば、相手が拒否しようと共有持分の買取が成立します。「買取請求に正当性がある」「相手に不法行為が認められる」といったケースなら、民法上の強制力を利用するのがよいでしょう。

買取請求の訴訟にかかる費用

訴訟をおこなう場合、弁護士費用や裁判所への手数料が発生します。かかる費用の内訳は、以下の通りです。

|

弁護士費用

|

50〜100万円(相談料+着手金+報酬金+実費・日当)

|

|

訴訟費用

|

数万円〜(裁判所手数料+郵便切手代)

|

主にかかるのは、弁護士費用です。

裁判所手数料は、訴訟の目的価額(ここでは共有持分の評価額)によって金額が異なり、目的価額が大きくなるほど手数料も高くなります。

裁判所|申立手数料の額

郵便切手代は遡上を提出する裁判所によって異なり、東京地方裁判所の場合は、原告・被告1名ずつの場合で合計6,000円です。

共有者の数が多い場合は、一人増えるごとに2,178円かかります。ただし、共通の弁護士がいる場合には、加算は不要です。

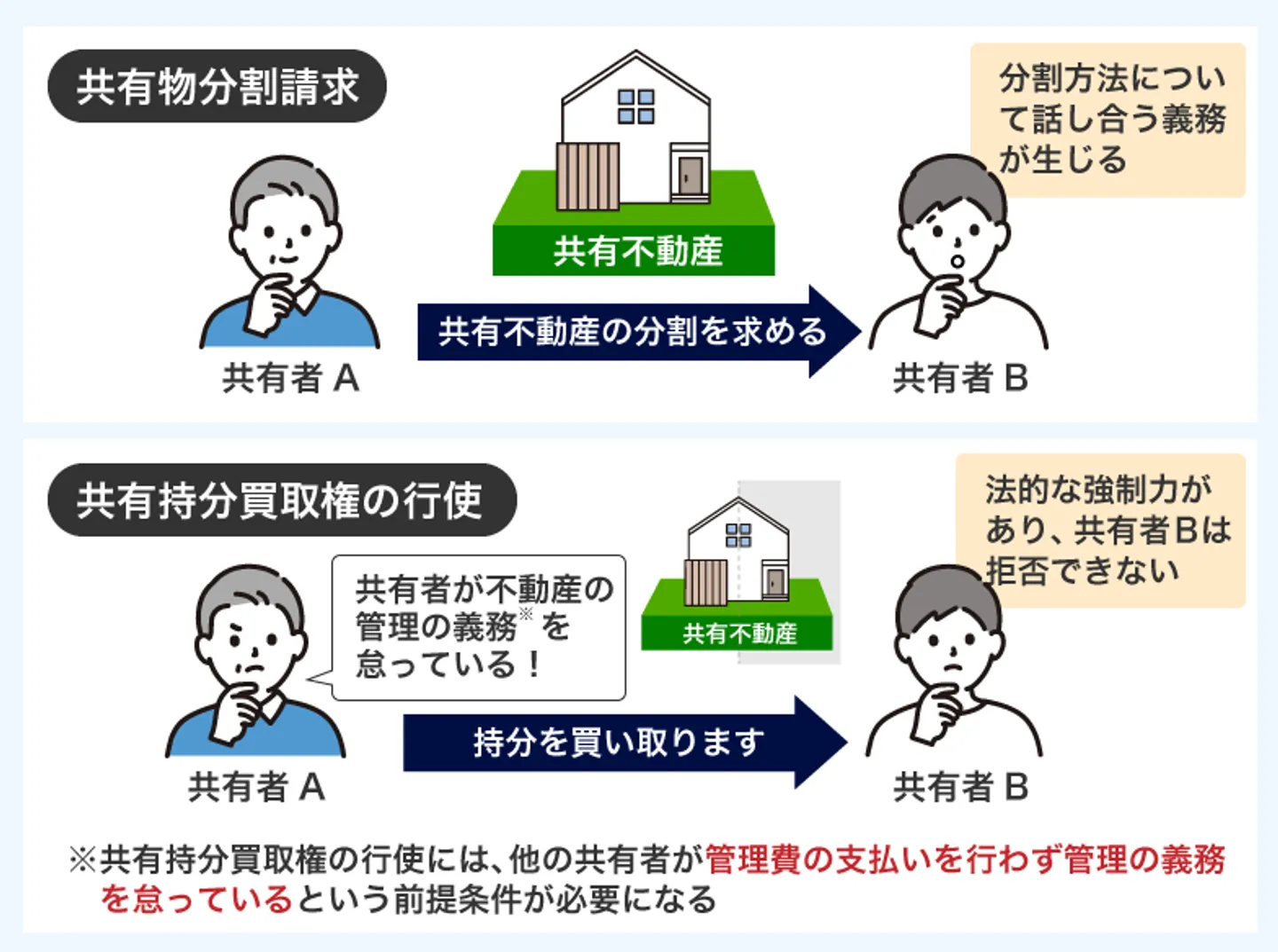

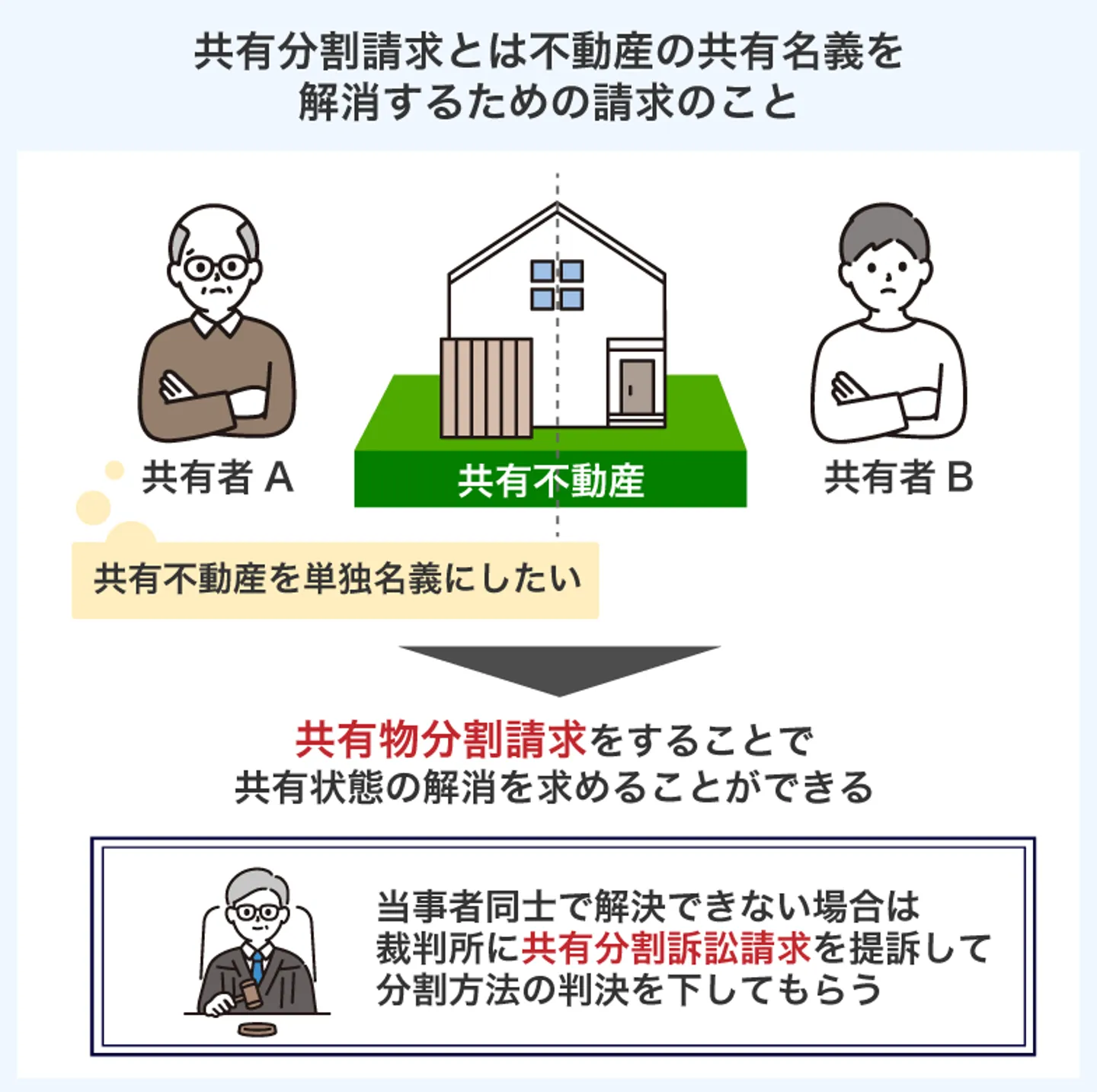

「共有物分割請求」を活用した買取請求の方法

共有者に対して共有持分の買取を請求する際は「共有物分割請求」を利用するのが主流です。

共有物分割請求とは?

文字どおり共有不動産の分割(共有名義の解消)を求める手続きのこと。共有持分をもっていればだれでも請求可能で、他の共有者は請求を拒否できない。

共有物分割請求がおこなわれると、共有者全員が共有不動産の分割方法について話し合う義務を負います。

話し合いがまとまらない場合は訴訟に移行し、最終的には裁判官による判決が下されるため、ほぼ確実に共有不動産の分割がおこなわれます。

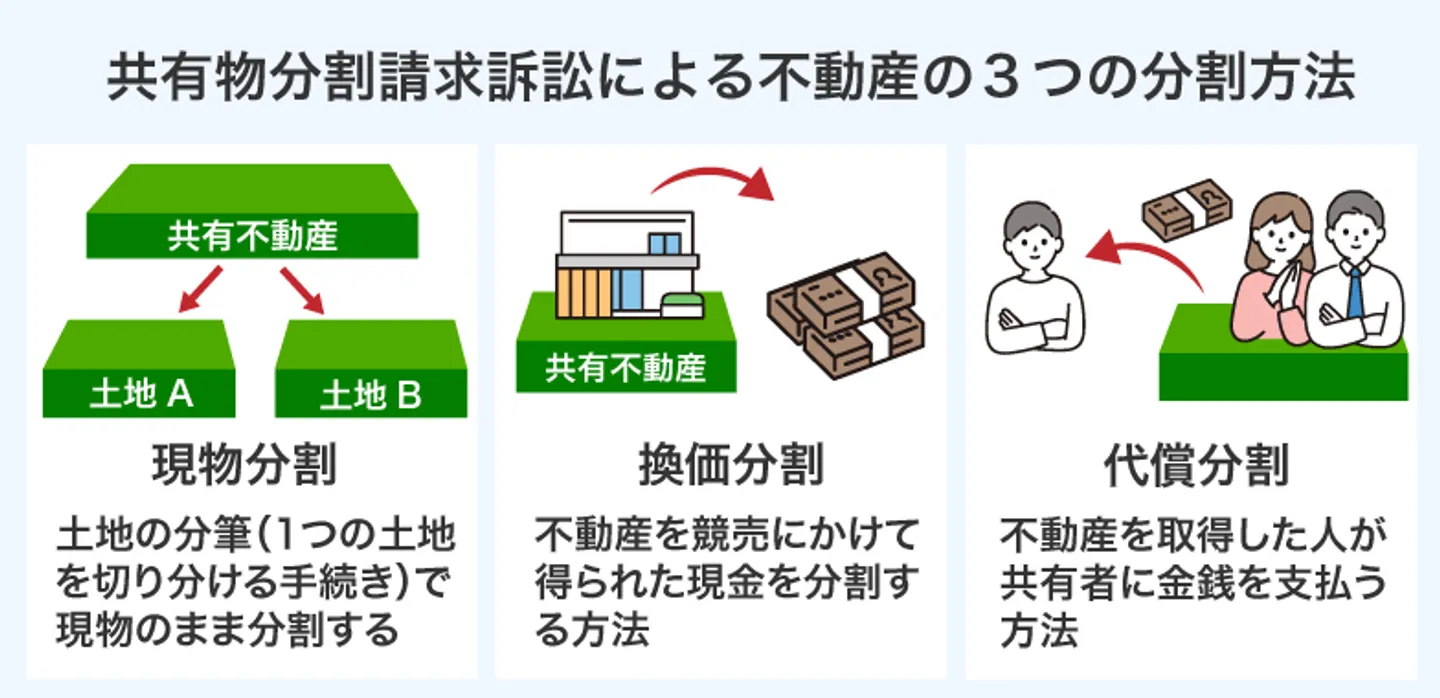

共有物分割請求による分割方法は、下記のいずれかになります。

| 分割方法 |

具体的な内容 |

| 現物分割 |

共有不動産そのものを切り分けて分割する方法。

※現物分割にあたって持分割合どおりの分割が困難な際、現金で差額分を清算する「部分的価格賠償」がおこなわれる。 |

| 換価分割 |

共有不動産全体を売却し、売却益を持分割合に応じて分割する方法。 |

| 全面的価格賠償(代償分割) |

共有者の1人が共有不動産全体を取得する代わりに、他の共有者へ金銭を支払う分割方法。簡単にいえば「共有者同士で持分を売買する」方法。 |

上記のうち、全面的価格賠償(代償分割)が認められれば他共有者の持分買取をおこなえます。

共有物分割請求で「全面的価格賠償」を認めてもらうことが必要

分割方法のうち、全面的価格賠償(代償分割)が認められれば他共有者の持分買取をおこなえます。

ただし、自分が請求を起こしたからといって、必ず希望する方法が選ばれるわけではありません。

共有者全員が同意して和解するか、裁判官の客観的判断によって分割方法が決まるため、自分の希望と違う分割方法が選ばれる可能性もあります。

全面的価格賠償を認めてもらうためには、その方法が「合理的かつ公平な分割方法である」と裁判官に主張することが重要となります。

なお、全面的な価格補償が認められた場合、共有持分の買取金額は「不動産の適正な市場価値」から評価し、持分割合に応じて決定されます。

全面的価格賠償の成立要件とは?

全面的価格賠償の成立要件は非常に複雑であり、物件の状況に応じてケースバイケースで考える必要があります。

判断の基準としては1996年の判例を参考にするのが一般的で、下記はその判例の要旨を部分的に引用したものです。

共有物の分割をする場合において、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情があるときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法(いわゆる全面的価格賠償の方法)によることも許される。出典:裁判所「 平成8年10月31日 最高裁判所判例」

上記をおおまかにまとめると、次のようになります。

- 共有者のうち、特定の人が共有不動産全体を取得するのが合理的である

- 取得者は、適性価格で他共有者に賠償(金銭の支払い)をする

- 取得者は、上記の賠償について支払い能力をもっている

さらに、合理的かどうかの判断には下記の要素が総合的に考慮されます。

| 合理的かどうかの判断要素 |

備考 |

| 取得者となる共有者本人が取得を希望しているか |

取得を希望しない人に無理やり買い取らせることはできない |

| 現状はだれがどのように利用しているか |

実際に住んでいる人に取得させる傾向がある |

| 持分割合 |

持分割合が多いほど取得者になりやすい |

| 共有名義になった経緯 |

実力行使で無理やり共有持分を取得していると「非合理的」とされる恐れがある |

| 社会的利益 |

分割後に物件を有効利用できるかどうか |

例えば、持分割合を過半数もっており、実際に共有不動産で暮らしている人であれば、全面的価格賠償が認められやすいでしょう。

自分の状況で全面的価格賠償が認められるかどうか不安であれば、弁護士に相談してみましょう。法律の専門家である弁護士なら、個々の事情に応じて全面的価格賠償が成立するか判断してもらえるでしょう。

現物分割や換価分割になるとどうなるのか?

現物分割や換価分割をおこなうと、原則として共有不動産は分割されて別々の不動産になったり、売却されて共有不動産の所有権そのものがなくなったりします。

そのため現物分割や換価分割だと、現在の共有不動産そのままの形で維持することができません。

共有持分を買い取って単独名義にしたいというニーズには対応できなくなってしまうため、注意しましょう。

共有物分割請求では希望の分割方法になるとは限らないため、弁護士などの専門家に全面的価格賠償が認められる可能性があるかの助言をもらうことがおすすめです。

共有物分割請求を使えないケースもあるので注意

共有者であればだれでも実行可能な共有物分割請求ですが、下記のように請求ができないケースもあります。

- 「共有物分割禁止特約」があるケース

- 「権利の濫用」にあたるケース

共有物分割請求をおこなう前に、これらのケースにあてはまらないか確認しておきましょう。

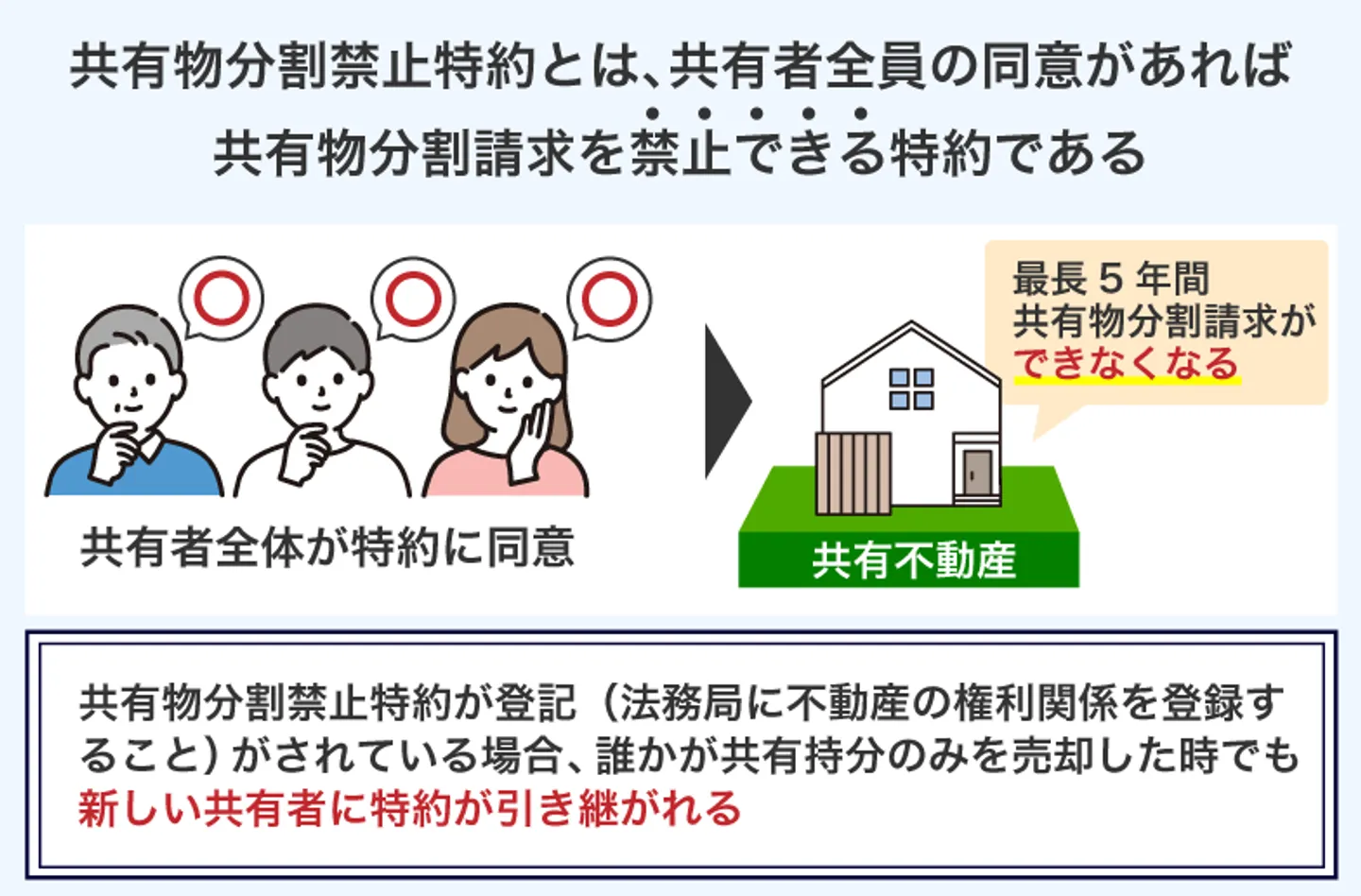

ケース1.「共有物分割禁止特約」があるケース

共有者全員の同意があれば、共有物分割請求を禁止することが可能であり、これを「共有物分割禁止特約」といいます。

禁止期間は最長5年間で、期間が満了するまで共有物分割請求はできなくなります。ただし、終了時に再び共有者全員の同意があれば、期間を更新することも可能です。

なお、共有物分割禁止特約を登記(法務局に不動産の権利関係を登録すること)することも可能で、その場合は新しい共有者にも特約が引き継がれます。

つまり、共有物分割禁止特約が登記されていると、だれかが共有持分のみを売却したときや、相続によって共有持分の名義が変わった場合であっても、新しい共有者は特約を守る必要があるということです。

ケース2.「権利の濫用」にあたるケース

「権利の濫用」とは、権利を行使することで公平性が著しく損なわれることを指します。

共有物分割請求では、共有不動産に居住していない共有者が分割請求を起こし、分割が実現すると相手方(居住している共有者)の住む場所が失われてしまうケースにおいて、権利の濫用とされる場合があります。

共有不動産の利用状況やこれまでの経緯によって判断が変わるため、権利の濫用になるかどうかは弁護士に聞いてみましょう。

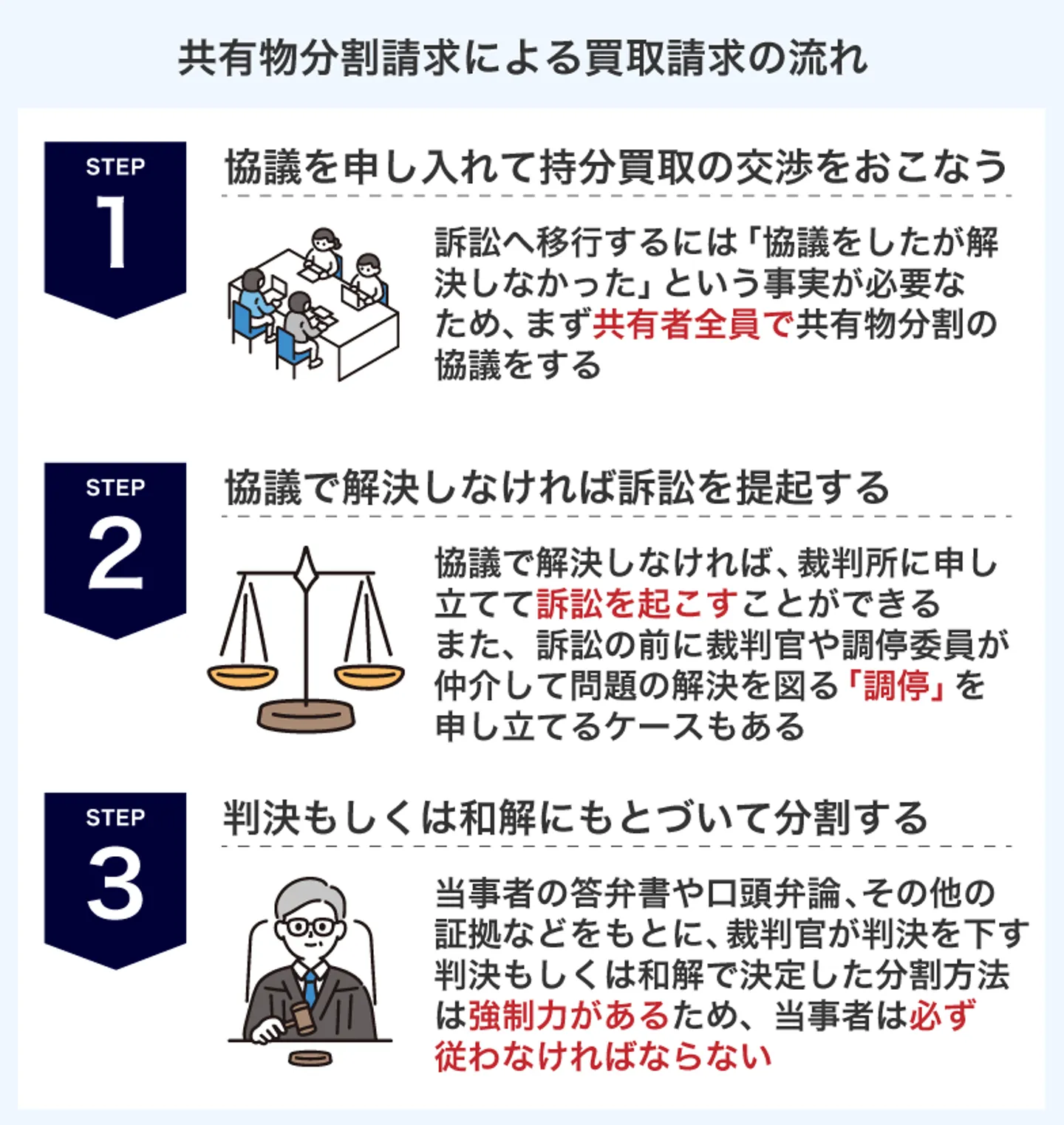

共有物分割請求による買取請求の流れ

共有物分割請求による買取請求をおこなう場合、次の流れで手続きを進めます。

- 協議を申し入れて持分買取の交渉をおこなう

- 協議で解決しなければ訴訟を提起する

- 判決もしくは和解案にもとづいて分割する

まずは協議による買取請求をおこない、そこで拒否された場合に訴訟へ移行するという流れです。

次の項目から、各段階の具体的な内容を解説します。

1.協議を申し入れて持分買取の交渉をおこなう

最初に共有者全員で、共有物分割の協議をおこなう必要があります。なぜなら、訴訟へ移行するには「協議をしたが解決しなかった」という事実が必要だからです。

これを「共有物分割協議」といいます。

協議したことを証明する方法としては、内容証明郵便を使った協議の申し入れが一般的です。

一方、協議で共有者全員が合意に至れば、この時点で分割が成立し、共有持分の買取請求が実現します。

合意内容を協議書にまとめ、公証役場で認証を受けると、協議書に法的効力が持たせられます。

内容証明郵便とは?

郵便局が郵便文書の内容や差出人・宛先人を証明するサービス。裁判でも有効な証拠として扱われる。

内容証明郵便で協議を申し入れることで、協議をおこなったことを客観的に証明できます。

協議方法については厳格なルールはなく、直接会えない場合は電話やメールによる協議でも大丈夫です。

「協議をしたが解決しなかった」の定義にもバリエーションがあり、具体的には以下のケースがあげられます。

|

流れ

|

概要

|

|

協議

|

・共有者全員での協議が必須

・一般的には内容証明郵便を使って協議を申し入れる

・ここで合意すれば、買取請求実現

|

|

調停

|

・裁判官や調停委員が仲介して話し合う方法

・最終的な決定は当事者の合意

・合意が難しいことがわかっている場合には省略可能

|

|

訴訟

|

・地方裁判所あるいは簡易裁判所に申し立てる

・申立先は、相手方の所在地もしくは共有不動産の所在地を管轄する裁判所

|

|

判決・和解

|

・裁判官から判決あるいは和解案が提示される

・判決に不服がある場合は上訴も可能

|

なお、協議の段階で共有者全員が合意して持分買取が履行されれば、その時点で買取請求は完了します。

実際に、協議のときに「訴訟も検討している」と伝えることで、相手が折れて買取を承諾するケースが少なくありません。

合意した場合は、合意内容を協議書にまとめ、公証役場で認証を受けることで、協議書に法的効力が持たせられます。

2.協議で解決しなければ訴訟を提起する

協議で解決しなければ、裁判所に申し立てて訴訟を起こすことができます。

申し立ては地方裁判所でおこなうのが基本ですが、訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所でも取り扱ってもらえます(ただし、「不動産に関する訴訟」については地方裁判所にも管轄が認められ、また、共有物分割訴訟は裁判官の専門的な判断が求められますので、簡易裁判所に申し立てても地方裁判所に移送される可能性が高いです。)

訴額とは?

訴訟の対象となる財産の金額。共有物分割請求の場合、自分が買い取りたい共有持分の価額があてはまる。

また、申立先は「相手方の所在地もしくは共有不動産の所在地を管轄する裁判所」という条件もあります。

つまり、共有者の住んでいるところや共有不動産の所在地が遠い場合、遠方から申し立てをおこなう必要があるということです。

遠方の裁判所へ申し立てる場合、審理はビデオ電話でおこなわれるケースもあります。

協議がまとまらなかったとき、訴訟の前に調停を申し立てるケースもあります。これを「共有物分割調停」といい、裁判官や調停委員が仲介して問題の解決を図る手続きです。

しかし、調停はあくまで話し合いの延長であり、最終的な決定は当事者の合意によるため、調停がまとまらなければ結局は訴訟へ移行することになります。

調停をおこなわなくても訴訟への移行は可能なため、特別な事情がなければ調停を挟む必要はないといえます。

調停をおこなう状況としては、協議で大筋の合意が取れている場合(買取の承諾は取れたが価格など詳細が決まらないケース)や、個人的感情から訴訟を避けたい場合などに検討の余地があるでしょう。

3.判決もしくは和解案にもとづいて分割する

訴訟へ移行すると審理がおこなわれ、当事者の答弁書や口頭弁論、その他の証拠などを参考に、裁判官が合理的な分割方法を決定し判決を下します。

裁判官から和解案が提示されることもあるので、その内容で和解するケースもあります。

判決もしくは和解で決定した内容は強制力があり、当事者はその内容に従わなければいけません。ただし、判決に不服があるときは、上訴することもできます。

訴訟で全面的価格賠償を実現するには、答弁や各種証拠によって「自分が共有不動産を取得するのが合理的」だと証明する必要があります。

証明するには法律知識や裁判所での受け答えが重要となるので、一般の人には困難です。確実に全面的価格賠償を掴むためには、弁護士に相談しながら手続きを進めていきましょう。

維持費や税金を払わない共有者には「共有持分買取権」で強制買取ができる

「共有者が維持費を払ってくれない」「税金を代わりに払っているのに、いつまでも返してくれない」といった共有者がいる場合、「共有持分買取権」を行使して強制的に買取請求を成立させられます。

共有不動産における義務を果たさない共有者がいるときは、共有物分割請求よりも、共有持分買取権による強制的な買取を検討してみてください。

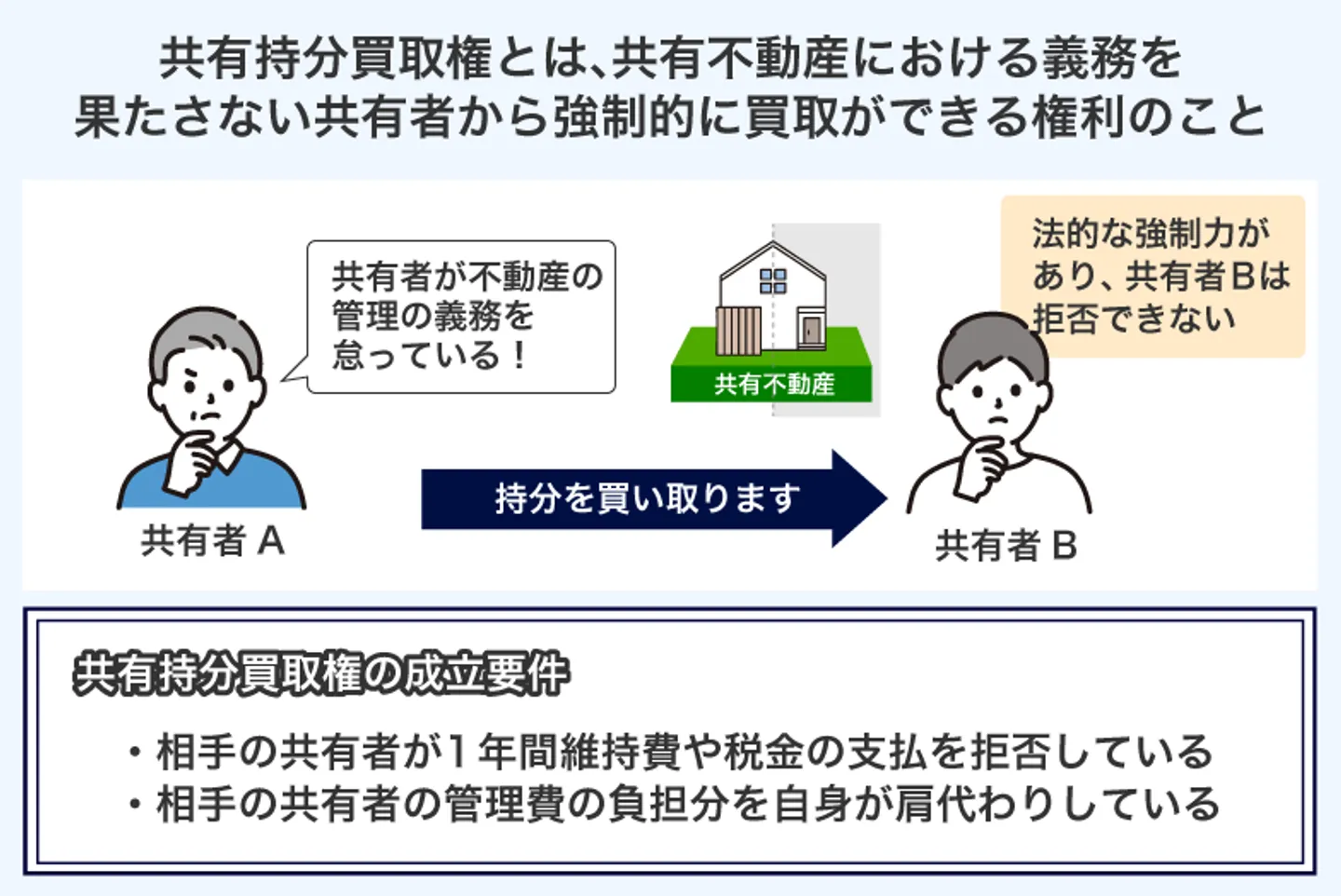

共有持分買取権とは義務を怠る共有者から強制的に買い取る権利

共有者が共有不動産に対する義務を怠っている場合、強制的に共有持分を買い取ることもできます。

これを「共有持分買取権」といい、成立すれば共有物分割請求よりスムーズな持分買取が可能です。

(共有物に関する負担)

第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

e-Gov法令検索 民法

すべてのケースで使えるわけではないため、まずは自分の状況が要件にあてはまるか確認してみましょう。

買取要件は「維持費や税金を払っていない期間が1年間を超える」こと

共有持分買取権の成立要件は、相手方となる共有者が1年間、維持費や税金の支払いを拒否していることです。

共有不動産の場合、固定資産税や修繕費などは各共有者が持分割合に応じて負担するのが原則です。共有者のだれかが支払いを拒否する場合、他の共有者が立て替えることになります。

立て替えた分を請求しても拒否を続け、その状態が1年を超えたとき、共有持分買取権が成立します。

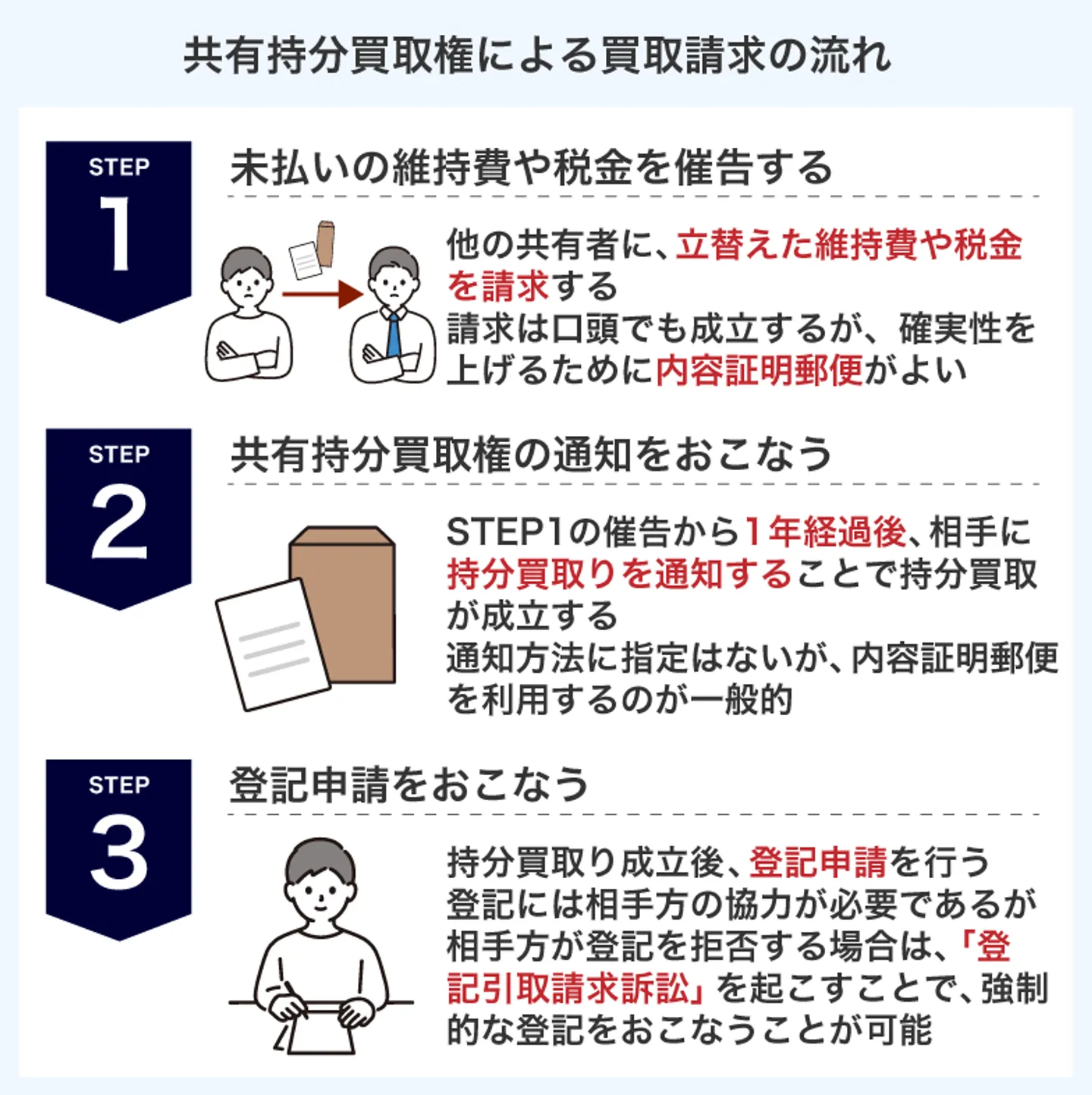

共有持分買取権による買取請求の流れ

共有持分買取権を使った買取請求は、以下の流れで進みます。

- 未払いの維持費や税金を催告する

- 共有持分買取権の通知をおこなう

- 登記申請をおこなう

要件を満たせば確実に買い取れるので、必要なステップを飛ばさないよう確実に手続きを進めましょう。

1.未払いの維持費や税金を催告する

立て替えた維持費や税金を請求し、その上で相手方が支払いを拒否している必要があります。

未払い期間の起算日も催告(相手方への請求)をした日からカウントします。つまり、催告した日から1年間経過する必要があるということです。

催告方法に指定はないため口頭でも成立しますが、確実に証明するためには内容証明郵便を使ったほうがよいでしょう。

2.共有持分買取権の通知をおこなう

催告から1年間が経過したら、相手方に持分買取の意思を通知することで持分買取が成立します。

買取意思の通知も方法に指定はありませんが、客観的に証明するために内容証明郵便を利用するのが一般的です。

通知と同時に買取代金を支払うのが原則ですが、相手方が受け取りを拒否する場合は、支払い意思を通知するだけでも問題ありません。

相手方が態度を改めて買取代金を受け取るときまで、いつでも支払えるよう準備をしておきましょう。

買取金額の決定方法

持分買取が成立したら、買取金額は当事者間で協議して決定します。

この場合も協議で解決しない場合は、調停に進み、調停でも解決しない場合は裁判所による判決で金額を決めることになります。

買取金額を決める流れは、以下の通りです。

|

①鑑定を依頼

|

不動産鑑定士に依頼して、不動産の評価額を把握し、再度協議する

|

|

②弁護士に相談

|

話し合いがまとまらない場合、弁護士に調停や裁判の手続きを依頼する

|

|

③民事調停の申し立て

|

調停委員会を入れて、当事者間で協議する

|

|

④民事裁判・判決

|

調停で話し合いがまとまらない場合は訴訟を申し立て、判決により買取金額が決定する

|

なお、不動産鑑定士や弁護士に依頼する場合は、以下のように費用がかかることも押さえておきましょう。

|

弁護士費用

|

50〜100万円

|

|

不動産鑑定士への依頼費用

|

30〜50万円

|

3.登記申請をおこなう

法的には通知した時点で持分買取が成立しますが、実際に名義を変えるには登記申請が必要です。

登記には旧所有者のもつ登記識別情報や印鑑、住民票の写しなどが必要なので、相手方の協力も必須となります。

しかし、相手方が登記を拒否する場合は「登記請求訴訟」を起こすことで、強制的な登記をおこなうことが可能です。

訴訟を介することで新所有者のみで登記申請が可能になり、相手の協力がなくても名義を変えられるようになります。

登記引取請求訴訟の手続きや流れなどは、下記の関連記事を参考にしてください。

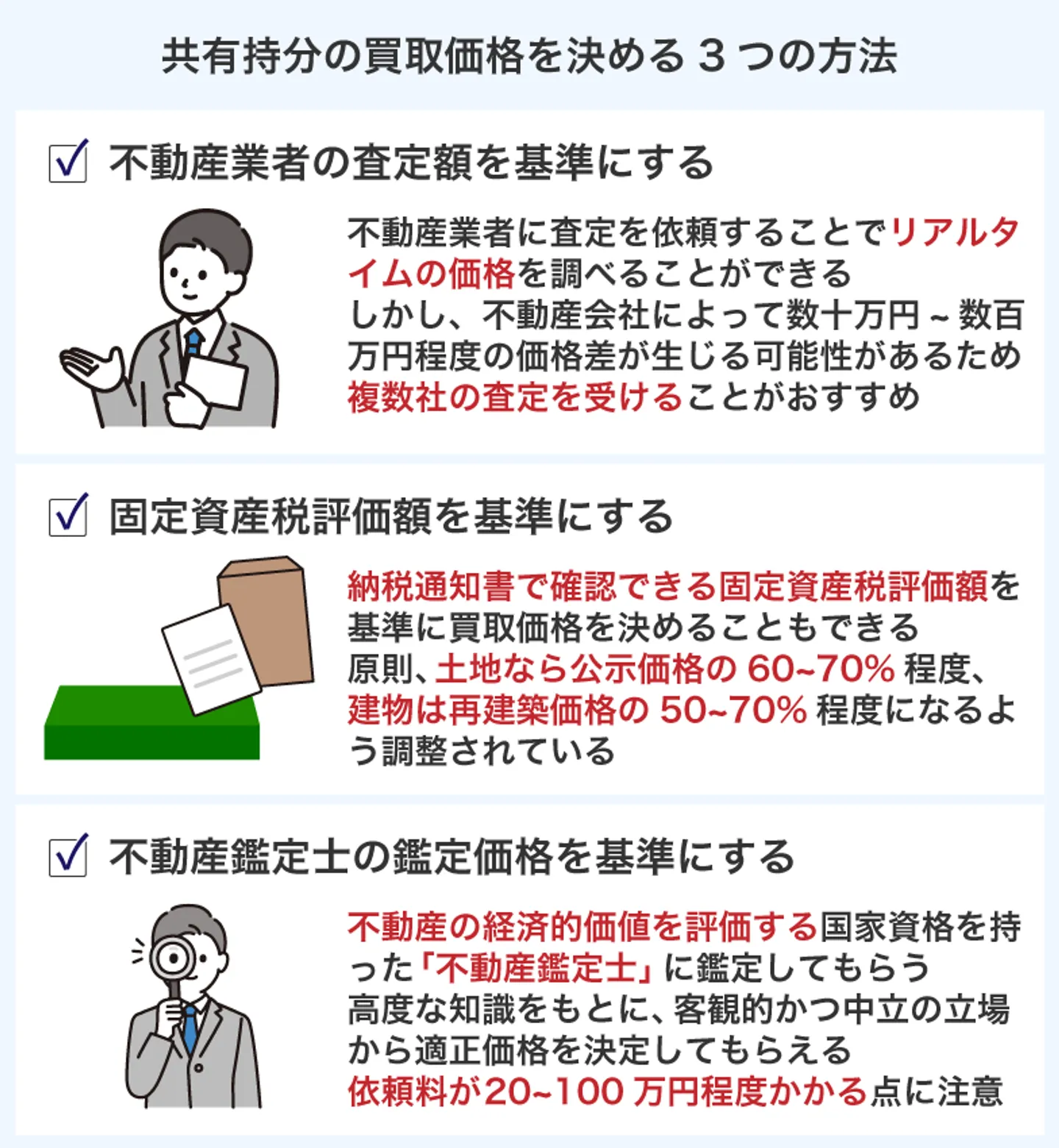

共有持分の買取価格を決める3つの方法

共有持分を買い取るにあたって、適正な価格を支払う必要があります。共有者だからといって安く買い叩けるわけではないので注意しましょう。

共有持分の価格は「不動産全体の価格×持分割合」で決まります。仮に不動産全体の価格が3,000万円なら、共有持分1/2の価格は1,500万円です。

つまり、共有持分の買取価格を決めるときは、まず共有不動産全体の価格を算出する必要があります。

具体的には、下記の価格を基準にするのが一般的です。

- 不動産業者の査定額を基準にする

- 固定資産税評価額を基準にする

- 不動産鑑定士の鑑定価格を基準にする

当事者が合意すれば、上記のどの価格を基準にしても問題ありません。

ただし、合意が取れず訴訟に移行した場合は、不動産鑑定士の鑑定価格を採用するのが一般的です。

それぞれがどのような価格なのか、詳しく解説していきます。

1.不動産業者の査定額を基準にする

不動産業者の査定は、最新の不動産相場を反映しつつも手っ取り早く価格を調べられる方法です。

不動産業者の査定額は「売り出したらおよそ3ヶ月程度で売却できるであろう価格」を想定しているため、リアルタイムの価格を調べられます。

無料査定をおこなっている不動産業者も多く、コストをかけずに価格を調べることも可能です。

持分買取後に不動産全体の売却を考えているなら、最終的にどれくらいで売れるのか把握できる点もメリットとなります。

ただし、不動産会社によって数十万円~数百万円の価格差が生じるかもしれない点は注意しましょう。より正確に価格を決めるなら、複数社の査定を受けることをおすすめします。

ただし、査定額はあくまで目安であり、売却価格を保証するものではありません。

2.固定資産税評価額を基準にする

固定資産税評価額は、自治体が課税するために不動産の資産価値を算定したものです。毎年春ごろに送られてくる納税通知書で確認できます。

ただし、納税通知書は基本的に代表者1名にしか送られないため、手元にないという人もいるかと思います。こうした場合は、不動産所在地を管轄する役所(東京都は都税事務所)で確認が可能です。

固定資産税評価額は原則、土地なら公示価格の60~70%程度、建物は再建築価格の50~70%程度になるよう調整されています。

公示価格とは?

国土交通省が毎年発表する、各地域の目安となる土地の価格。

再建築価格とは?

対象の建物を今から再び建てると想定した場合にかかる費用。

つまり、固定資産税評価額を7掛けすれば、おおよその資産価値を算出することが可能です。

ただし、固定資産税評価額は最新の市場動向が反映されにくいため、実際の売買価格とズレが生じる可能性があることは覚えておきましょう。

3.不動産鑑定士の鑑定価格を基準にする

不動産鑑定士とは、不動産の経済的価値を評価する国家資格者です。公示価格といった公的な基準を決める業務から、企業・個人の不動産売買に至るまで、あらゆるシーンで不動産の鑑定をおこないます。

不動産鑑定士は国に認められた高度な知識で鑑定をおこなうため、不動産の価値を測るにあたってこれ以上に正確な評価はありません。客観的かつ中立の立場から、適正価格を決定してもらえます。

共有物分割請求においては、訴訟において当事者のだれかが鑑定を希望した場合、裁判所選任の不動産鑑定士が鑑定をおこないます。

ただし、不動産鑑定士への依頼は少なくとも20万円程度、場合によっては100万円以上の費用がかかります。鑑定を依頼したいときは、それだけのコストをかける意味があるか慎重に検討しましょう。

なお、裁判所の選任ではなく個人で鑑定を依頼することもできますが、その場合は「私的鑑定」とされ、審理において適正価格とみなされない恐れがあります。

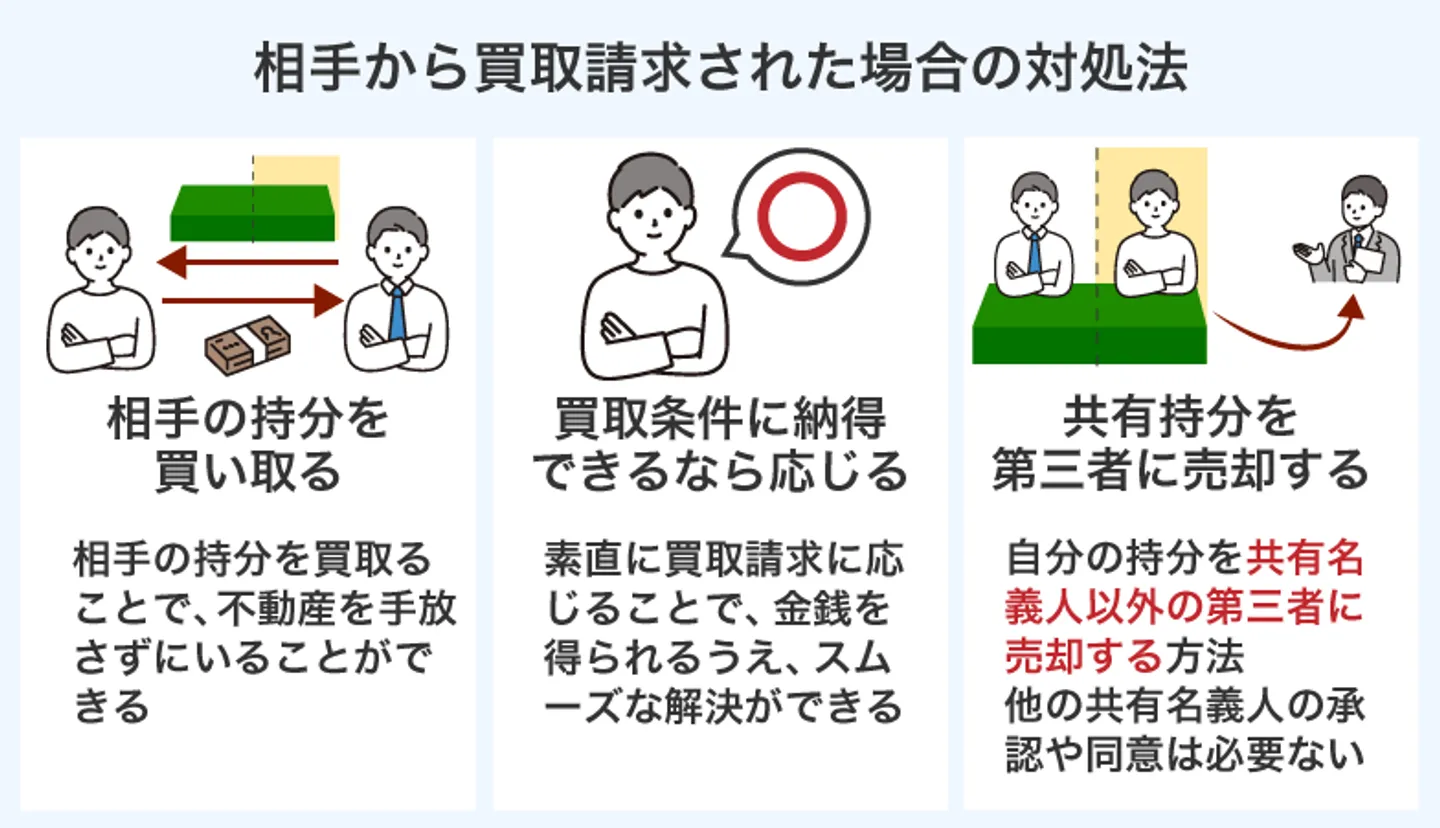

相手から買取請求された!対処法はどうするべき?

「自分は売りたくないけど、他の共有者から買取請求されている」という人もいるかと思います。

しかし、ここまで解説した「共有物分割請求」や「共有持分買取権」による買取請求を受けた場合、少なくとも共有不動産の現状維持はむずかしいといえます。

なぜなら、相手が共有物分割請求で訴訟を起こせば共有不動産の分割はほぼ避けられないですし、共有持分買取権も要件が成立していれば売却の拒否はできないからです。

話し合いで買取請求を取り下げてもらえないようであれば、自分の希望に少しでも近づけるよう、次善策を考える必要があります。具体的には、下記の3つを検討してみましょう。

|

対処法

|

この対処法が向いているケース

|

|

自分が相手の持分を買い取る

|

・不動産を手放したくない

・資金に余裕がある

・将来的に活用や売却を考えている

|

|

買取条件に納得できるなら応じる

|

・将来的にも不動産を所有し続けたり、活用したりする予定がない

・共有関係を解消しつつ、現金化したい

・維持管理の負担を避けたい

|

|

共有者ではなく第三者に自分の持分を売却する

|

・相手との交渉がこじれている、関係が良くない

・相手の提示した買取額に不満がある

・共有関係を早く解消して、現金化したい

|

【前提】相手からの買取請求も拒否できない

自分が共有持分の買取請求をしたときと同じく、相手からの買取請求は原則として拒否できません。

民法上の法的効力に基づき、適切に対応する必要があります。無視したときは裁判所にて無視の事実が考慮され、むしろあなたに不利な条件での買取が成立する可能性が高いでしょう。

もし圧力をかけて買取請求を迫ると、脅迫などの罪に問われる可能性があります。買取請求されたときは、法的に正しく対応していきましょう。

不動産を手放したくないなら「自分が相手の持分を買い取る」のがベスト

共有持分を売りたくない理由が「不動産を手放したくない」ということであれば、自分が相手方の共有持分を買い取るのが有効です。

相手の買取請求の理由が「権利関係を整理したい」「賃貸などで収益化したい」といった内容の場合、必ずしも共有持分の取得が目的ではありません。

自分のほうで買い取ることを申し出れば、円満に解決できる可能性があります。

なお、持分買取の資金がないという人は、ローンを借りることも検討してみましょう。

「高齢で借りられるか不安」といった人も、持分買取後の不動産を担保にする「不動産担保ローン」を使えば、十分な資金を借りられる可能性があります。

買取条件に納得できるなら応じる

買取請求時に相手が出した買取条件に納得できるなら、素直に応じてしまうのも1つの選択肢です。共有持分を手放せるうえに、共有持分の売却価格分の金銭を得られるメリットがあります。

相手としても争いなくスムーズに買取できるため、双方にとってメリットが大きいと言えるでしょう。

買取条件に納得できないときは、一旦金額について交渉するのもよいでしょう。ただし、買取条件で揉めすぎると共有物分割請求や共有持分買取権を行使される可能性があります。

相手に売りたくないなら「第三者への持分売却」も検討しよう

共有持分を売りたくない理由が「相手方の共有者にだけは売りたくないから」という人もいるでしょう。

相手の提示価格が安すぎるケースや、これまでの関係性から悪感情を抱いているケースなど、さまざまな理由があると思います。

どうしても相手に売りたくないのであれば、第三者に売ることも考えましょう。第三者に売れば自分だけ共有名義から抜けることになるため、他の共有者と関係を断つことも可能です。

自分の共有持分なら自由に売却することができるので、事前に共有者へ伝える必要もありません。

「共有持分の売却はしたいけど、他の共有者と関わりたくない」という人は、ぜひ第三者への売却を検討してみましょう。

短期間かつ高値で共有持分を売るなら「共有持分専門の買取業者」に相談がおすすめ

第三者への売却で問題になるのは「だれが買ってくれるか」です。

共有持分は一般的な不動産売買ではないため、購入希望者を見つけるのは簡単ではありません。価格相場も低い上に、一般的な不動産会社に相談しても取り扱い自体を断られる可能性があります。

そのため、共有持分を短期間かつ高値で売るには、共有持分専門の買取業者に相談するのが大切です。

買取業者は物件を直接買い取る不動産業者で、早ければ相談した2~3日後に売買が成立します。また、共有持分専門の業者であれば、持分を買い取った後に収益化する方法を熟知しているため、高額買取が期待できます。

相手方から買取請求を受けている場合、スムーズに売却を進めないと訴訟になって話がこじれる恐れもあります。なるべく早めに買取業者へ相談し、共有不動産を巡るいざこざから抜け出しましょう。

実際に、弊社では「共有者との関係が悪い」「共有者間での話し合いが難しい」といった共有持分も、通常より高値での買取につなげています。

>>累計100億円超の買取実績!共有持分の価格を無料一括査定します

まとめ

共有持分の買取請求は、「当事者間での交渉」あるいは「民法上の強制力を行使」するいずれかの方法でおこなえます。

共有者との関係が良好であったり、双方に買取・売却の意思がある場合には、当事者間での交渉で買取請求しましょう。

一方、共有者との話し合いが難しい場合や話し合いがまとまらない場合、共有不動産に関して相手に不法行為が認められる場合には民法上の強制力を行使する方法となります。

|

買取請求の方法

|

概要

|

この方法が向いている人

|

|

交渉

|

共有者間で話し合う

|

・共有者との関係が良好

・双方に買取・売却の意思がある

・共有者が将来的に不動産を所有・活用する意思がない

|

|

共有物分割請求

|

話し合いで解決しない場合に調停・訴訟を申し立て、判決・和解案で分割方法が決まる

|

・話し合いで同意を得るのが難しい

・全面的価格賠償が認められる可能性が高い

・共有物分割禁止特例や権利の濫用がない

|

|

共有持分買取権の行使

|

維持費や税金を支払っていないなど、管理義務を怠っている場合に強制的に買い取れる

|

・共有者が1年を超えて管理義務を怠っている

|

民法上の強制力を行使する場合は、弁護士への依頼や裁判が必要です。そのため、手間や時間、費用がかかる点を押さえておきましょう。

また、共有物分割請求と共有持分買取権の行使をおこなうには要件があるため、詳しくは不動産問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

買取請求の目的が「権利関係の整理」や「共有不動産全体の処分」であれば、持分買取にこだわらず、自分の共有持分を買取業者に売却することも検討してみましょう。

共有持分専門の買取業者であれば、権利関係が複雑でトラブルを抱えた物件でも対応できるので、買取請求をするよりスピーディーに問題を解決できます。

弊社では共有持分の再販ルートを活用し、通常より高値での買取が可能です。「共有者との関係が悪い」などといった特別な事情がある共有持分も問題なく買取できるため、まずはお気軽にご相談ください。