質の悪い入居者を退去させないとどうなる?

不動産投資を長く続けていると、質の悪い入居者に遭遇するケースもあるでしょう。放置し続けると、以下の3つのような悪影響を受ける可能性があります。

- キャッシュフローが悪化する

- 他の入居者が退去してしまう

- 悪評が広がり新たな入居者が見つからなくなる

それぞれの悪影響について詳しく見ていきましょう。

キャッシュフローが悪化する

マンション経営やアパート経営などの不動産投資では、入居者がいれば安定した家賃収入を得ることが可能です。しかし、家賃滞納が常態化している質の悪い入居者が入居している場合、安定した家賃収入は得られません。

ローンを契約してマンションやアパートを購入した場合は、家賃収入から返済を行いますが、このような質の悪い入居者に部屋を占領されると返済原資を確保できません。給料や預金から返済を行うことになり、キャッシュフローの悪化によって不動産投資の継続が困難になる可能性があるので注意しましょう。

他の入居者が退去してしまう

家賃滞納だけでなく、騒音トラブルや異臭トラブルといったさまざまなトラブルを起こす質の悪い入居者もいます。

こうした質の悪い入居者によるトラブルを放置していると、近隣住民との関係が悪化します。その結果、問題のある入居者ではなく、被害を受けている他の入居者の方が先に退去してしまう恐れがあるのです。

質の悪い入居者を放置すると空室リスクを高める要因になり、安定した家賃収入を得ることができなくなる可能性が高いため、早めの対策が重要と言えるでしょう。

悪評が広がり新たな入居者が見つからなくなる

前述のとおり質の悪い入居者がいる物件では、騒音や異臭、ゴミ問題、近隣住民とのトラブルなどが発生しがちです。

こういったトラブルが頻繁に発生すると、不満を抱えた他の入居者や近隣住民が退去するだけでなく、口コミサイトやSNSなどを通じて悪評を流されてしまうことがあります。

悪評が広まると、物件を探していた人にも悪評が届いてしまい、新たな入居希望者の減少につながる恐れがあります。

入居者の退去には原則正当事由が必要

借地借家法第28条では、賃貸借契約の更新を拒否したり、契約を解除したりするには「正当事由」が必要であると定められています。これは、入居者側の権利が強く保護されているためです。

第二十八条

建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

引用元 借地借家法 | e-Gov 法令検索

正当事由として認められるのは以下のような事由です。

| 正当事由 |

事例 |

| オーナーによる自己使用の必要性がでてきた |

・オーナー自身や家族が住むための住居として使いたい

・オーナーが事業を始めるためにその物件を使用する必要がある |

| 建物の老朽化 |

・耐震診断で基準を満たしておらず、安全性に問題があると判断された

・現行の建築基準法に適合しない古い建物で、建て替えが必要とされている |

| 再開発事業計画がある |

・対象の建物が都市再開発法に基づく再開発区域に指定されている

・行政機関から立ち退き協力の要請や通知が届いている |

自己使用については、全て正当事由に該当するわけではありません。事由と入居者の借りる権利を天秤にかけた時に、入居者の借りる権利を上回っていると認められた場合に限られます。こうした権利のバランスを取るために重要なのが「立退料」の存在です。

たとえ貸主の事情だけでは正当事由として不十分であっても、入居者に対して十分な立退料を支払うことで、総合的に見て正当と判断され、退去が認められるケースもあります。立退料についてはこちらで詳しく解説しています。

また、老朽化による建て替えについては、単に築年数が古いというだけでは正当事由として不十分と判断される可能性があります。「耐震性が不足している」「倒壊の恐れがある」といった安全上の問題が具体的に確認されていることが重要です。

耐震診断の結果や建て替え計画書などの客観的な資料があると、正当事由として認められやすくなります。

なお、話し合いでの解決が難しい場合は訴訟を提起し、裁判所に判断を委ねることになります。最終的には、入居者の居住権と貸主側の事情を総合的に考慮したうえで、裁判所が「正当事由がある」と判断した場合に限り、退去が認められます。

そのため、上記の事情だけで一方的に退去させられるわけではないことも頭に入れておきましょう。

入居者による契約違反も退去させる理由になる

上記に該当する正当事由がなくても、入居者による契約違反の内容によっては、退去させる正当な理由として認められる場合もあります。

強制退去が認められやすい契約違反のケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 長期間家賃を滞納している(目安は3ヶ月以上)

- 騒音や異臭、ゴミ問題など、近隣住民に対する迷惑行為が繰り返し行われている

- 無断転貸やリフォーム、改築

- ペット不可物件でペットを飼っている

- 居住用物件を無断で店舗や事務所として使用している

前述のとおり、借地借家法では借主の権利を強力に保護しています。そのため、入居者に契約違反があったとしても、直ちに賃貸借契約を解除することは通常認められません。

ただし、家賃滞納や迷惑行為が継続的に行われ、再三の注意や催告を行っても改善されない場合には、「貸主と借主の信頼関係が破壊された」として、契約解除が認められる可能性があります。

質の悪い入居者を退去させる方法3つ

正当事由に該当しない場合でも、下記の3つの方法をとれば、質の悪い入居者に退去を求めることは可能です。

- 任意の話し合いをおこなう

- 弁護士に相談する

- 強制執行などの法的措置をとる

それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

任意の話し合いをおこなう

最も費用を抑えられる現実的な方法として、任意の話し合いが挙げられます。質の悪い入居者と直接または不動産管理会社を介して話し合い、部屋を明け渡してほしいという旨を伝える方法です。

しかし、任意の話し合いだけで質の悪い入居者が部屋を明け渡してほしいという貸主の要求に素直に応じることは基本的にありません。そのため、明け渡し交渉を行う際は、立ち退き料の支払いと明け渡し期間の交渉を進めることになります。

立ち退き料とは、下記のように立ち退く際に入居者が負担する費用や、立ち退きに応じてくれたお礼などです。

- 引っ越し費用

- 引越し先の前払い家賃

- 引越し先の敷金・礼金

- 引越し先の保証金

一方で明け渡し期間とは、部屋を明け渡すまでの期間を指します。借地借家法26条では、「明け渡し期間は最低6カ月を確保しなければならない」と表記されているため、それを踏まえた上で無理のない期間を設定しなければなりません。

第二十六条

建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

引用元 借地借家法 | e-Gov 法令検索

もちろん、相手が応じれば明け渡し期間を短縮することも可能です。また、家賃を滞納している入居者と交渉する場合には、交渉を有利に進めるためにこれまでの滞納を帳消しにするのが一般的です。

「迷惑な入居者にそこまでする必要があるのか」と感じるかもしれませんが、放置すれば状況は悪化するだけです。任意の話し合いに応じてくれない場合には、他の方法に移行するしかないでしょう。

弁護士に相談する

任意の話し合いがうまくまとまらない場合や法的措置を含めた他の選択肢を探している人には、弁護士に相談する方法が挙げられます。

弁護士は法の専門家なので、質の悪い入居者の現状を踏まえながら合法的に明け渡しに向けた対応を行ってくれます。話し合いの場にも同席してもらえるので、入居者との交渉を冷静かつ法的根拠に基づいて進められるでしょう。

最終的に法的措置に移行しても、最後までサポートしてくれるため安心して任せられます。

ただし、着手金に加えて明け渡しに成功した場合、報酬金が発生します。初回の相談には無料で応じてくれる弁護士もいるため、うまく無料相談を利用するなど、不動産に強い弁護士に相談するとよいでしょう。

強制執行などの法的措置をとる

入居者が任意での退去に応じない場合は、建物明渡し請求訴訟や強制執行などの法的措置を検討してみましょう。建物明渡し請求訴訟で勝訴し、その判決が確定して債務名義を取得すれば、強制執行によって最終的に入居者を強制退去させることが可能になります。

裁判所に強制執行を申し立てると、まずは裁判所の執行官が入居者に対し、期日までに退去を促す催告を行います。指定した期日を過ぎても退去しなかった場合は、裁判所の執行官が立ち合いのもと、入居者の荷物を強制的に搬出し、建物を明け渡してもらえるのです。

強制執行は法的な強制力があるため、質の悪い入居者が退去に応じてくれない場合でも確実に追い出すことが可能です。しかし、法的措置に移行する場合は判決が出るまでに数ヶ月以上かかるうえ、裁判費用や弁護士費用などで高額な費用も発生します。

まずは、任意の話し合いで自主的に退去してもらえないか粘り強く交渉し、それでも問題が解決しない場合は最終手段として法的措置を取ることを検討してみましょう。

入居者を退去させる際のリスク

質の悪い入居者を退去できた場合でも、オーナー側にはいくつかのリスクが伴います。

- 家賃を回収できない可能性がある

- 強制退去させるには費用がかかる

- すぐに次の入居者が決まる保証はない

ここからは、それぞれのリスクについて1つずつ詳しく解説していきます。

家賃を回収できない可能性がある

借主が家賃を滞納している場合は、催告や裁判などで未払い分の家賃の支払いを求められますが、借主の経済状況によっては家賃の回収が難しい場合もあります。

再三督促しても家賃を支払ってくれない場合は、未払い家賃請求の裁判を起こして債務正義を取得することで、強制執行による財産の差し押さえが可能になります。

しかし、強制執行で家賃を回収するには、相手に差し押さえの対象となる収入や財産があることが前提条件です。法的な強制力のある債務名義を取得したとしても、相手に収入や財産がなければ回収のしようがありません。

時効が成立するまでは何度も強制執行を申し立てることが可能ですが、家賃全額を確実に回収できる保証はなく、費用倒れになってしまうリスクもあります。

そのため、法的措置に移行する場合は、家賃を回収できる見込みや費用対効果などを考慮した上で慎重に判断することが重要です。

強制退去させるには費用がかかる

法的措置をとって入居者を強制退去させる場合は、100~200万円程度の高額な費用がかかります。

| 項目 |

費用 |

| 裁判所に納める予納金 |

10万円程度 |

| 弁護士に依頼する費用 |

50~80万円程度 |

| 執行業者に支払う費用 |

・ワンルームで40~60万円程度

・一軒家で100万円程度 |

裁判所に納める予納金や執行業者に支払う費用は、民事執行法第42条で「債務者の負担とする」と定められています。

第四十二条

強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。

引用元 民事執行法 | e-Gov 法令検索

しかし、これはあくまでも法律上の原則であり、実際には申立人であるオーナーが一旦全額を立て替えて支払うケースが多いのが現状です。

立て替えた費用は後日借主に請求することになりますが、借主から確実に回収できる保証はないため、事実上自己負担となることも少なくありません。

なお、弁護士に依頼する費用は、民事執行法第42条で定められている執行費用に含まれないため、借主に請求することはできません。

法的措置をとると金銭的な負担が大きいため、費用をできるだけ抑えたい場合は、自主的な退去に応じてもらえるよう、任意での話し合いを徹底することが大切です。

すぐに次の入居者が決まる保証はない

質の悪い入居者を退去させたとしても、すぐに次の入居者が決まる保証はありません。特に、6~7月は新生活の準備が落ち着く時期であり、転居を考える人が大幅に減少します。そのため、一年を通して次の入居者を確保するのがもっとも難しい時期です。

閑散期に入居者が退去した場合、空室期間が長引き、それだけ家賃収入が減少してしまう可能性があります。それを避けるためには、下記のように引越し需要が増加する時期を狙って退去を目指すのが望ましいです。

| 1~3月 |

進学や就職、転勤などのライフステージの変化により、引越しを考える人が大幅に増えるため、一年を通して引越し需要がもっとも高まる時期 |

| 9~10月 |

人事異動に伴う転勤により、引越しをする社会人が一定数いるため、1~4月に次いで引越し需要が高い |

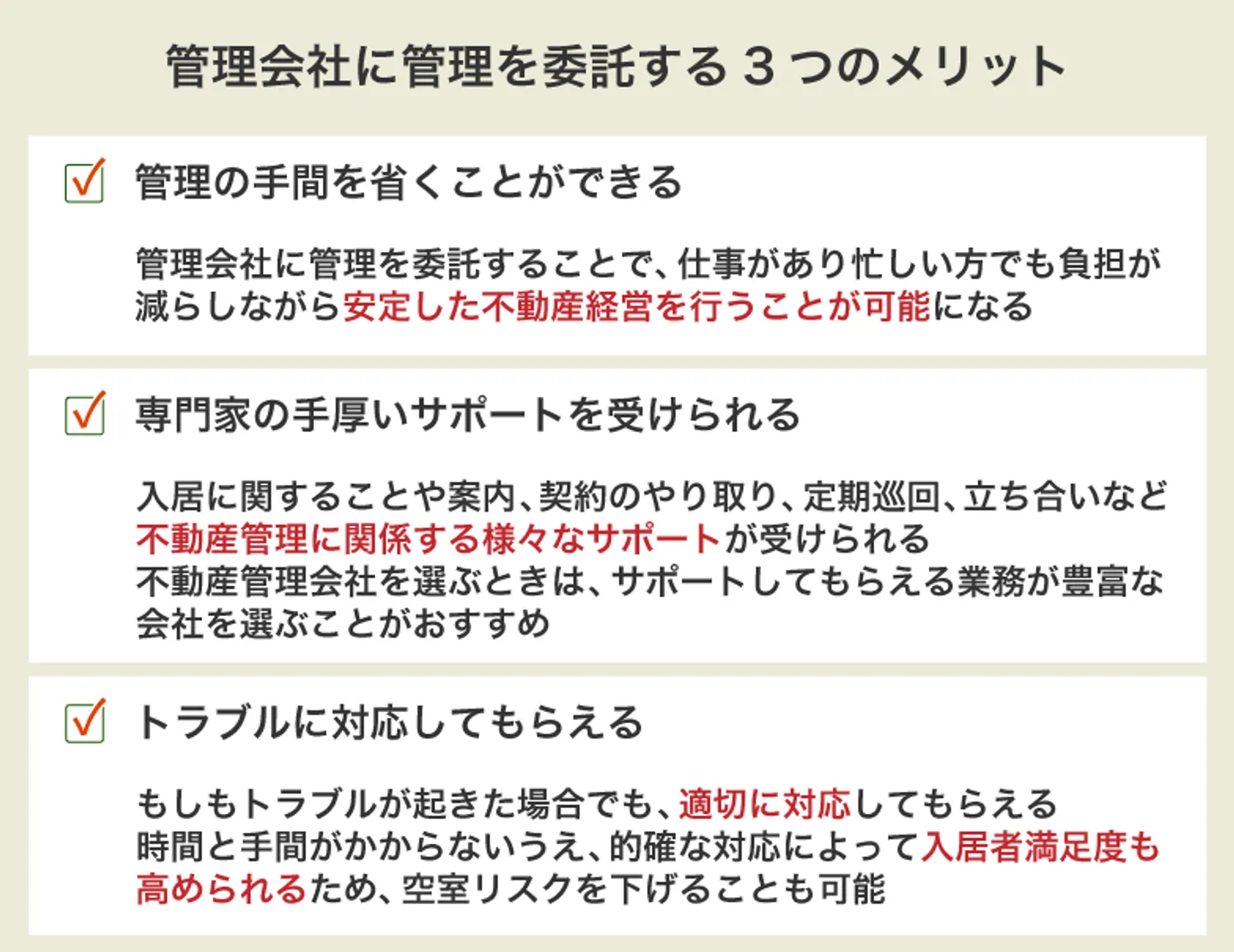

管理会社に管理を委託するメリット

不動産管理会社に管理を委託した場合のメリットとして以下の3つが挙げられます。

- 管理の手間を省くことができる

- 専門家の手厚いサポートを受けられる

- トラブルに対応してくれる

それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

管理の手間を省くことができる

所有する賃貸物件の管理を自身で行うことは不可能ではありません。しかし、サラリーマンオーナーの場合は仕事と管理を両立しなければならないため、対応できる時間が限られるほか、精神的・体力的な負担も大きくなりやすいでしょう。

例えば、入居者募集を行っていて、入居希望者からの問い合わせの電話がかかってきても、仕事中はすぐに電話に出られません。また、賃貸借契約を締結したり部屋の内覧を行ったりする際も、仕事終わりや休みの日に限られてしまいます。

さらにクレームやトラブルが生じた場合には、入居者の不満が募らないようにするためにもスムーズな対応が求められますが、仕事中は対応が遅れる可能性もあるでしょう。その結果、精神的・体力的な負担が増すだけでなく、入居者満足度の低下によって空室リスクが高まる恐れもあります。

不動産管理会社に管理を委託すれば、管理の手間を省けます。精神的・体力的な負担を軽減できるほか、入居者満足度の維持にもつながるため、空室リスクを抑えて安定した不動産経営が可能になるでしょう。

専門家の手厚いサポートを受けられる

不動産管理会社が行っている業務を、不動産管理経験が全くない状態でが行うことは容易ではありません。不動産管理会社が行っている主な業務をまとめると以下の通りです。

・入居者募集

・物件案内(内覧)

・入居申込

・入居審査

・重要事項説明

・賃貸借契約

・鍵の引き渡し

・家賃徴収(家賃催促)

・クレーム対応(トラブル対応)

・定期巡回(修繕手配)

・契約更新

・解約

・明け渡しの立会い

・退去後のリフォーム手配

不動産管理会社に管理を委託した場合は上記の業務を全て行ってくれます。特に入居審査は、質の悪い入居者によるトラブルを回避する上で重要なポイントとなります。

管理会社なら、これまでの経験を活かしながらしっかり入居者を見極めてくれます。また、管理だけでなく空室対策や家賃の見直しといった、安定した不動産経営を目指す上で必要不可欠なアドバイスを行ってくれるのも魅力です。

なお、不動産管理会社によって管理業務の範囲や管理委託費の設定は異なります。不動産管理会社を選ぶ際は、管理業務範囲が広く、管理委託費の設定が低い不動産会社を選ぶようにすると良いでしょう。

トラブルに対応してくれる

不動産管理会社の管理業務には、クレームやトラブルへの対応が含まれているのが一般的です。騒音トラブルや異臭トラブルを起こす入居者への対応や、被害を受けた他の入居者からのクレーム対応などを行ってくれます。

また、家賃を滞納している入居者には家賃催促を行ってくれるため、オーナーはクレームやトラブルの対応に頭を悩ませるということはありません。入居者が家賃を滞納しても、家賃保証会社から家賃が支払われる体制を整えてくれるため、キャッシュフローの悪化を未然に防げます。

このように不動産管理会社に管理を委託すれば、管理の手間を省けるだけでなく、クレームやトラブルの対応、不動産経営に対するアドバイスを受けられます。

不動産管理にかかる時間と手間、トラブル対応にかかる費用などを考えると、自主管理ではなく不動産管理会社に管理を委託した方が良いでしょう。

まとめ

不動産投資は安定した家賃収入が期待できるため、資産運用の1つとして注目を集めていますが、質の悪い入居者が入居するとトラブルを起こされるケースもあります。家賃を滞納する質の悪い入居者の場合、放置していると安定した家賃収入が得られないため、キャッシュフローの悪化で不動産経営の継続が困難になる可能性があるので注意が必要です。

また、騒音トラブルや異臭トラブルなどの近隣住民を巻き込むような質の悪い入居者の場合、他の入居者の不満が募って空室リスクを高めることになります。そのため、質の悪い入居者は放置するのではなく、スムーズに対応することが安定した不動産経営を行う上で不可欠です。

質の悪い入居者に対しては、任意の話し合い・法的措置・弁護士に相談という3つの対応方法が挙げられます。しかし、任意の話し合いは入居者が話し合いに応じてくれないと意味がなく、法的措置や弁護士に相談するという方法は費用がかかるので注意が必要です。

所有しているマンションやアパートの管理を不動産管理会社に委託すれば、不動産管理会社が管理だけでなくトラブルやクレームの対応も行ってくれます。安定した不動産経営を行う上で必要不可欠な様々なアドバイスも行ってくれるため、不動産管理会社に管理を委託することをおすすめします。