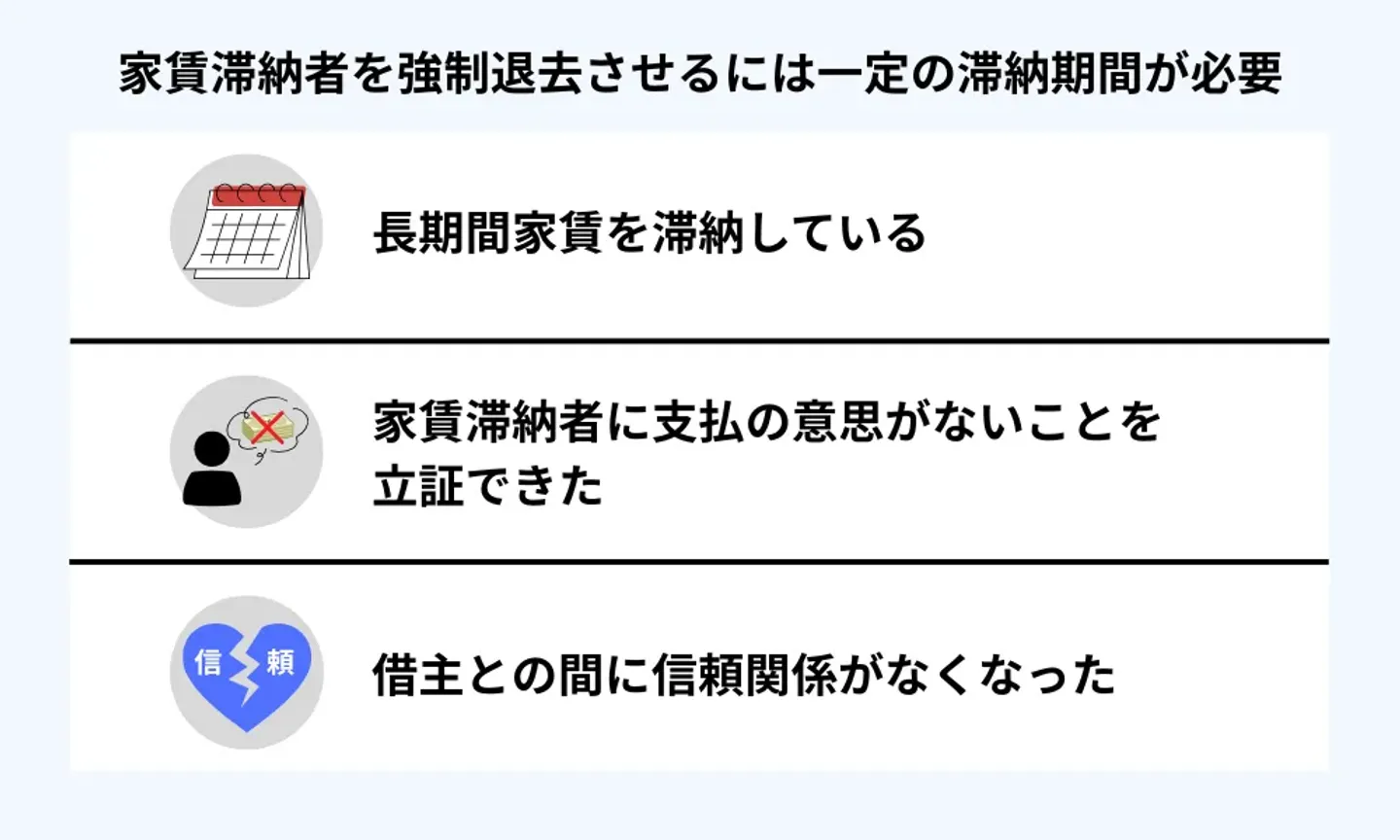

家賃滞納者を強制退去させるための条件

家賃滞納者を強制退去させるための条件は以下の通りです。

家賃滞納が長期間続くと、大家は強制退去を求められますが、滞納期間について明確な基準はありません。一般的な目安は3〜6ヶ月であり、1回の滞納や1〜2ヶ月の滞納では強制退去は難しい点に留意しましょう。特に「信頼関係の破綻」が、強制退去が認められるかの重要なポイントです。

過去の判例では、賃貸借契約は貸主と借主の信頼関係に基づいて成り立っているため、裏切り行為があって初めて契約解除が認められるとされています。反対に、滞納が3ヶ月以上続いても借主と意思疎通ができ、支払い意思が示されていれば、信頼関係の破綻とはみなされない可能性があります。

簡単にいえば、1回の家賃滞納ですぐに強制退去させることはできないのです。

法律では借主よりも貸主の権利が守られている

家賃滞納していてもすぐに強制退去させられないのには、家賃滞納者の居住権を保護する目的があります。例えば、「急な病気によって収入が断たれたためにやむなく家賃を滞納する羽目になった」というケースもあるでしょう。

このような場合に、すぐさま強制退去を求めるのは一種の人権侵害にあたる可能性があります。そのため日本では、民法541条によって理不尽な契約解除が禁じられています。

第五百四十一条

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

引用元 民法 | e-Gov 法令検索

また、借地借家法の第27条および第28条においても、家賃滞納者の最低限の居住権が保証されています。

第二十八条

建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

引用元 借地借家法 | e-Gov 法令検索

このため、契約解除を行う前に信頼関係の有無を慎重に見極めることが重要です。

家賃滞納者を強制退去させる手順

催促・督促をしても3ヶ月以上にわたって家賃が滞納している場合は、強制退去の手続きに入りましょう。強制退去の手続きは、次のようなスケジュール感で行うのが一般的です。

| 家賃滞納からの期間 |

概要 |

| 3~6ヶ月 |

滞納分の請求および契約解除予告通知をおこなう |

~7ヶ月

(内容証明郵便から1ヶ月後)) |

契約解除をおこない明け渡し請求訴訟に進む |

~10ヶ月

立ち退きに応じない場合 |

強制執行の申し立てを行う

居住状態を確認のうえ催告の手続きを行う |

~13ヶ月

起訴から最短で3ヶ月半から4ヶ月後 |

強制退去・強制執行が実施される |

滞納分の請求および契約解除予告通知をおこなう

まずは、規定の期日までに滞納分の家賃を支払うよう請求をします。

最初は訪問や電話で行い、それでも会えなかったり話がつかない場合は書面で通知しましょう。

書面には「期日までに支払いがない場合、予告なく賃貸契約を解除する」といった旨も記載しておく必要があります。

期日までに支払いがなされなかった場合には、賃貸契約解除の通知を送りましょう。

なお、前述のとおり書面は必ず内容証明郵便で送りましょう。訴訟が必要となった際でも、内容証明郵便なら証拠として利用できます。

契約解除をおこない明け渡し請求訴訟に進む

請求したにもかかわらず、滞納分の家賃が支払われない場合は、予告通り賃貸契約解除をおこないます。その後、明け渡し請求訴訟を起こします。

原則として、対象となる物件の所在地を管轄する「地方裁判所」か「簡易裁判所」へ申し立てることになります。

申立ての際は訴状の他、次のような必要書類を提出します。

- 賃貸借契約書

- 賃料の支払い経過をまとめた表

- 賃料の請求書および配達証明書

- 賃貸契約解除通知書および配達証明書

- 不動産登記謄本

- 固定資産評価証明書など

正式に受理されれば、第一回口頭弁論期日が指定されます。

強制退去に関して依頼している弁護士がいるなら、弁護士に代理人として出廷してもらうと心強いでしょう。

被告である借主が出頭せず、答弁書も提出されなかった場合には、一回で弁論終結となります。

なお、法知識に乏しいと、裁判で不利な判決になってしまうかもしれません。

家賃滞納による強制退去をしたい場合は、弁護士に相談するべきでしょう。

強制執行の申し立てを行う

裁判所で明け渡し請求が承認されると、家賃滞納者はただちに退去しなければなりません。しかし、判決に従わずに居室に居座り続けた場合は、裁判所が強制的に退去させる「強制執行」を実行できます。

強制執行を実行してもらうには、以下を準備して、不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てを行いましょう。

上記のほかにも、予納金や手数料などの支払いも必要です。予納金とは、執行官が強制執行の手続きをする際の費用で、例えば、執行官手数料や交通費にあてられます。1件当たり65,000円が相場で、納めた金額が全額使われない場合は、残金が強制退去後に申立人に返還されます。

また、手数料も収入印紙にて4,000円分支払う必要があるほか、申立に必要な書類の作成から提出、そして予納金を納めるまでに、目安として1週間程度の期間がかかります。

居住状態を確認のうえ催告の手続きを行う

強制執行の申し立て後は、執行官と一緒に準備を進めていきます。具体的には、執行日の決定後に現地を訪れるのが一般的です。現地訪問の目的は、強制執行申し立ての対象者(家賃滞納者)が本当に部屋に住んでいるかを確認することです。

現地では、表札やポストにある郵便物の宛名などを確認したうえで、執行官が部屋に入室します。家賃滞納者が不在の場合は解錠して入室するため、大家はあらかじめ合鍵を用意しておきましょう。

強制執行の対象者が間違いなくその物件に住んでいることを確認したら、引き渡し期限や強制執行の断行日を記載した「公示書」を部屋の中に張り付けます。引き渡し期限は、約1ヶ月が一般的です。

執行補助人の準備は大家自身が行う

なお、執行官との打ち合わせまでに、大家は「執行補助人」を決めておきましょう。執行補助人とは強制執行日に部屋の中の荷物を運び出す人で、簡単にいえば引っ越し業者です。

執行補助人は大家側が準備する必要があり、執行官との打ち合わせの日にどの業者を使うか通知しなければなりません。

なお、執行補助人を依頼できるのは業務内容に「強制執行補助業務」を挙げている業者だけです。一般の引っ越し業者では対応していないことがあるため、インターネットなどで「物件の所在する市区町村の名前+強制執行補助」で検索することをおすすめします。

なお、原則として強制執行補助人への支払いは大家が負担しますが、後ほど入居者に請求できる場合もあります。

強制退去・強制執行が実施される

明け渡し期限を過ぎても家賃滞納者が居室に居座った場合は、

あらかじめ催告した強制執行の断行日に執行官が部屋に赴き、強制執行の対象者を強制的に退去させます。

また、執行補助人が荷物を運び出して、部屋を空っぽにします。運び出した荷物は、あらかじめ執行官と打ち合わせで決めた倉庫などに1ヶ月程度保管するのが一般的です。

家賃滞納者が荷物を取りに来ない場合は、大家が廃棄または競売を決定できます。家賃滞納者を実質的に居室から強制退去させられるのは、起訴から最短で3ヶ月半~4ヶ月後です。

家賃滞納による強制退去の費用は10万~50万円ほど

家賃滞納者に強制退去を執行する場合は、10万~50万円ほどの費用がかかります。主な内訳は次の通りです。

| 執行官への予納金 |

65,000円/1件 |

| 催告手続きの際の合鍵制作費用または解錠技術者費用 |

2~5万円 |

| 執行補助人による家財道具の搬出費用 |

数万~100万円 |

| 搬出した家財・荷物の保管や廃棄処分費用 |

数万~数十万円 |

| 内容証明書郵便費 |

1,300円~ |

| 裁判費用 |

2~4万円 |

| 弁護士費用 |

10~60万円 |

上記の金額はあくまで一例であり、実際の金額は、依頼する引っ越し業者や弁護士の報酬体系によって大きく異なります。

家賃滞納によって強制退去させる際の注意点

強制退去を実施する際は、下記の点に注意が必要です。

- 強制退去にかかった費用は家賃滞納者に請求できるが実際に回収するのは難しい

- 「費用倒れ」になる可能性がある

強制退去にかかった費用は家賃滞納者に請求できるが実際に回収するのは難しい

家賃を滞納されている上、さらに高額な執行費用がのしかかってくるのですから、貸主としては大きな負担です。

そこで、民事執行法第42条では、強制執行にかかる費用は債務者(借主)が負担することをと定めています。

しかし、借主に後日請求できるといっても、滞納分の家賃を支払えずに追い出された借主がまとまった金銭を所持している保証はありません。

実際は、ほとんどのケースで貸主の自己負担となっているようです。なお、借主に請求できる費用には、弁護士費用は含まれません

「費用倒れ」になる可能性がある

「費用倒れ」とは、裁判や強制退去手続きを行っても、最終的にかかった費用が回収できず、貸主が大きな損失を被る事態を指します。

例えば、どれだけ高額な費用をかけて裁判を行っても、借主が滞納した家賃を支払えない状況では、貸主が支払った費用を回収できないことがあります。

このような状況に陥るリスクを避けるため、強制退去を実行する前に、十分な費用対効果を検討することが重要です。費用倒れが予測される場合、強制退去を実行する前に慎重に判断する必要があります。

家賃滞納による強制退去を執行するなら弁護士に依頼するべき

家賃滞納による強制退去の執行は、大家自ら手続きを行えます。ただし、煩雑な書類の準備・作成や裁判所への出廷、さらには家賃滞納者との交渉といった膨大な工程があるため、できれば専門家である弁護士への依頼をおすすめします。

家賃滞納に詳しい弁護士であれば、強制退去手続きのノウハウも豊富であり、安心して任せられます。つまり大家にとっては、手続きの不備といった懸念を減らせるうえ、家賃滞納者との交渉を自らせずに済みます。そのため、心理的な負担も減らせるでしょう。

なお、弁護士に依頼する場合は、相談料や成果報酬といった費用がかかる点に留意してください。弁護士費用の目安は以下の通りです。

|

費用項目

|

内容

|

相場

|

|

相談料

|

初回相談時にかかる費用。無料の事務所もある

|

1時間あたり 5,000~10,000円

|

|

着手金

|

依頼時に支払う費用。結果に関わらず返金されない

|

10万~30万円

|

|

成功報酬

|

回収した家額に応じて発生

|

回収額の10~20%

|

|

実費

|

手続きに必要な費用。印紙代・郵便代・交通費など

|

数千円~数万円程度

|

大家が自力救済を行った場合、正当な強制退去とは認められない

どんなに悪質な借主に対しても、強制退去の法的手続きを踏む前に貸主自らが自力救済をしてはいけません。自力救済とは、法的手続きを経ずに、個人が自分の力で権利を回復することです。

例えば、以下のような行為はすべて「自力救済」とみなされ、法律違反になる可能性があります。たとえ家賃を滞納されていたとしても、法的手続きを経ずに下記の行動を取ることは絶対に避けましょう。

| 行為内容 |

想定される違法性・リスク |

| 借主の留守中に勝手に部屋へ立ち入る |

住居侵入罪 |

| 鍵を勝手に交換して締め出す |

不法行為に基づく損害賠償責任

債務不履行に基づく損害賠償責任 |

| 借主の荷物を無断で撤去・廃棄する |

器物損壊罪

窃盗罪 |

| 「強制退去」や「○日までに退去」と貼り紙する |

貸金業法違反 |

| 夜間・早朝の訪問、過剰な電話・メール |

貸金業法違反 |

| 追い出し屋に依頼して無断で退去させる |

不法侵入

損壊行為の共犯 |

| 第三者(職場・学校など)に滞納事実を伝える |

貸金業法違反 |

上記に該当する場合、借主から損害賠償請求や慰謝料請求を起こされるリスクがあります。貸主が加害者となってしまえば、滞納分の家賃を請求するどころではなくなってしまうでしょう。

このように、日本で自力救済はできません。滞納されたとしても、裁判で債務名義を取得しなければ、勝手に追い出せないことを覚えておきましょう。

債務名義とは、裁判所が発行する正式な文書で、債務(借金など)を支払う義務があることを法的に認めた証拠のことです。貸主として、今すぐ行動したくなる気持ちも無理はありませんが、さらなる不利益を被らないためにも必ず法に則った仕方で対処しましょう。

家賃滞納の他に強制退去させられる条件

家賃滞納以外にも強制退去させられる可能性があるのは下記のケースです。

- 騒音や暴言など近隣住民に迷惑をかける行為が目立つ

- 無断で増改築した

- 又貸しや契約人数の違反をした

- 悪臭や害虫の発生源になっている

- そのほかの契約違反

騒音や暴言など近隣住民に迷惑をかける行為が目立つ

大家が近隣住民に著しい迷惑行為を行っている場合は、強制退去を実行できる可能性があります。代表的なのは、真夜中に大音量で音楽を鳴らす・部屋の中で大騒ぎするといった「騒音」です。

また、注意に来た近隣住民に暴言を吐くといった行為も、迷惑行為にあたる可能性があります。なお、一般的に騒音とは40~60デシベル以上の音を指し、音量がこれ以下の場合に強制退去を求めるのは難しいです。

さらに、騒音による強制退去を求めるには、注意や勧告、内容証明郵便による契約解除の通知など、一定の手続きを踏む必要があります。これらの手順を踏まずに、1回の騒音だけで強制退去を請求することはできません。

無断で増改築した

大家に無断で借家を増改築した場合は、強制退去を求められる可能性が高いです。例えば、部屋を間仕切る壁を新しく設置したり、サンルームを増築したりするケースが代表的です。

民法400条では家賃滞納者は、賃借物件の引き渡しを受けてから返還するまで、借りた物件をできる限り良好な状態で維持するよう定められています。

第四百条

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

引用元 引用:民法 | e-Gov 法令検索

無断の増改築はこれらの義務違反にあたるため、強制退去の請求の根拠となり得ます。なお、無断の増改築による強制退去は、無催告で実行できる場合もあります。

無催告の強制退去が可能かは個別のケースによって異なるため、詳しくは弁護士などに相談するのがおすすめです。

又貸しや契約人数の違反をした

又貸しとは、家賃滞納者が無断で第三者に部屋を貸し出す行為です。例えば、長期出張の間、友人や知人に部屋を貸すといったケースが代表的です。借りた部屋の又貸し行為は民法612条で明確に禁止されており、発覚した場合は、契約違反として強制退去の請求が認められています。

第六百十二条

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

引用元 民法 | e-Gov 法令検索

また、「無断の同棲やシェアハウスをしていた」のような、契約人数の違反も契約違反行為に当たるため、強制退去の根拠になり得ます。賃貸契約者以外の人物が部屋を使用した場合、マナーやモラルを無視した行為が行われる可能性があります。

結果として近隣住民トラブルになる可能性や、最悪の場合は近隣住民が雪崩を打って退去するなど、大家の不利益につながりかねません。そのため、又貸しや契約人数違反が発覚した場合は、強制退去の請求が認められる場合があります。ただし、強制退去させるには他ケースと同じく、一定の条件や手順を満たす必要があることも頭に入れておきましょう。

悪臭や害虫の発生源になっている

悪臭や害虫の発生源になっているなど、近隣住民の生活に支障を来すほどの悪影響がある場合は、その家賃滞納者に対して強制退去を請求できる場合があります。代表的なのはゴミ屋敷です。

ゴミ屋敷は悪臭に留まらず、火災や床が抜ける原因にもなりかねません。また、そこから発生した害虫が壁や排水溝を伝って集合住宅全体に広がり、近隣住民の迷惑になったり、ときには不動産に物理的な損壊を与えたりすることもあります。

民法601条には、賃借人は部屋を借りる代わりに家賃を支払うことで、賃貸人に収益化させる義務があることが明示されています。

第六百一条

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

引用元 引用:民法 | e-Gov 法令検索

つまり、家賃滞納者は近隣住民に迷惑を及ぼす悪臭・害虫の発生を見過ごすことはできないため、その原因となっている家賃滞納者に強制退去を求められるのです。

ただし、実際には悪臭を理由に強制退去を実行するのは難しい場合も多々あるため、まずは行政機関や弁護士への相談をおすすめします。

なお、下記記事ではゴミ屋敷の買取業者をご紹介しています。残置物そのままで買い取り可能な専門業者も記載していますので、合わせてご覧ください。

そのほかの契約違反

次のような契約違反がある場合にも、強制退去を請求できる可能性があります。

ペットの無断飼育に関しては、アレルギーを持つ住民やペットによる鳴き声などの騒音や臭い問題が生じる可能性があります。引っ越し時の清掃代も、ペットがいる場合は通常より高くつきやすいので、ペットOKであっても事前に報告が必要なケースも少なくありません。

また、無断で駐車場や駐輪場を使用することは、施設の管理や他の住民の利用に支障をきたす場合が多いため、これも重大な契約違反とされます。

強制退去に至る前にできる4つの対処

強制退去は法的手続きが必要となる「最終手段」であり、大家側にとっても時間・費用・精神的な負担がかかる対応です。

そのため、いきなり強制退去を求めるのではなく、その前に段階的な対処を講じておくことが重要です。

家賃の支払いを促すためには、電話やメールでの催促、書面での督促、連帯保証人への連絡、さらには直接訪問するなど、任意の交渉手段があります。

こうした対応を積み重ねておくことで、万が一裁判手続きに進んだ際も、「信頼関係が破綻している」と認められやすくなり、強制退去の請求が通る可能性が高まります。

以下では、強制退去を検討する前に試しておきたい主な対処法を紹介します。

電話やメールで催促してみる

まずは家賃を滞納している家賃滞納者に対し、電話・メールで支払いを催促しましょう。いわゆる「任意交渉」にあたり、何度か繰り返す必要があります。

ただし、次のような行為は任意交渉の範囲を超えており、借主に精神的苦痛を与える可能性があるため、控えてください。

- 夜中に電話を掛ける

- 良識の範疇を超えて頻繁に連絡する

- 不特定多数の目に触れる場所に催促の張り紙・立て看板などをする

- 学校や勤務先など第三者に知られる可能性が高いところへ連絡する

借主に精神的苦痛を与えた場合は、和解や強制退去の手続きに支障を来す恐れがあるだけでなく、逆に損害賠償を請求される恐れもあります。

督促状や請求書など手紙を送ってみる

電話やメールで催促を繰り返しても家賃が支払われない場合は、書面による督促を行いましょう。このとき、内容証明郵便を利用するのがおすすめです。

内容証明郵便とは、郵便で送った文書の内容や送付日、受取人を郵便局が証明してくれるサービスです。「いつ」「誰に」「どんな内容」を送ったかが証拠として記録されるため、法的効力がある文書として利用できます。

また内容証明郵便は「請求の証拠」としての役割を果たすだけでなく、、「本気で法的手続きを視野に入れている」という強い意思表示にもなります。そのため、借主に対して心理的なプレッシャーを与える効果も期待できるでしょう。

将来的に訴訟に発展する可能性を見据え、文書の内容を法的に有効なものにすることが重要です。

内容証明郵便は、下記のポイントに沿って作成することをおすすめします。

| 項目 |

説明 |

| 請求金額 |

未払い家賃の金額を明確に記載

例:「2025年1月〜3月分の家賃計180,000円」 |

| 支払期限 |

支払いを求める期日を具体的に示す

例:「2025年7月31日までに支払うこと」 |

| 振込先情報 |

銀行口座の情報を記載 |

| 今後の対応 |

「期日までに支払いがなければ、契約解除および明け渡し請求等の法的措置をとる」といった意思表示 |

また、内容証明郵便には、下記のように細かいルールが定められています。

- 同じ内容を記載した書面を3部作成(相手用・郵便局用・差出人控え)

- 文字数や行数に制限あり(1行20字以内・1枚26行以内が基本)

- 配達証明付きで送るのが一般的(受取日も証明される)

そのため、弁護士に作成を依頼することで、ルールに沿った正確な文書を作成できるだけでなく、法的に効果的な内容に仕上げられるでしょう。

万が一、裁判に発展した際も、有効な証拠としてスムーズに提出できるため、可能であれば専門家に依頼することをおすすめします。

連帯保証人に連絡してみる

催促・督促をしても大家本人と連絡が取れない場合や、連絡は取れたものの支払いの意思が感じられない場合は、連帯保証人に連絡してみましょう。連帯保証人は、借主本人と同等の支払い義務を負っており、滞納が発生した場合には、貸主は借主を飛ばして連帯保証人に対して直接請求できます。

また、借主にとっても「家族や知人に連絡がいった」という事実は大きなプレッシャーとなり、支払いに応じるきっかけになるケースも多いです。

連帯保証人の連絡先は、通常「賃貸借契約書」内に明記されているため、まずは契約書を確認しましょう。契約書に記載がなく、連絡先が不明な場合でも、入居時の申込書や保証委託契約書(保証会社が関与していない場合)に情報が残っていることがあります。

また、借主が保証会社を利用している場合は、そちらから代わりに家賃の支払いを受けられます。もし連帯保証人からの支払いがない・保証会社を利用していない場合は、強制退去へとステップを進めていくことになるでしょう。

家に訪問してみる

強制退去の手続きを取る前に、可能であれば、借主の家を直接訪問するのもおすすめです。電話・メール・文書では無視されても、対面することで説得に応じる可能性があります。

ただし、次のような行為は借主に精神的苦痛を与える可能性があり、かえって大家の不利になることがあるため控えましょう。

- 早朝・深夜など非常識な時間帯の訪問

- 居室の玄関先で大声で催促する・大勢で押し掛ける

- 玄関先に長時間居座る

- 勝手に居室内に立ち入る

- 脅迫・恐喝・暴力

居室への訪問は、電話・メールによる催促と同じく、何度か繰り返すのが効果的です。

強制退去以外で滞納された家賃を回収する方法

滞納された家賃を回収するための強制退去以外の方法には、次のようなものがあります。

- 60万円以下の滞納額なら少額訴訟で請求する

- 支払督促で裁判所から請求してもらう

- 保証会社に依頼して代位弁済してもらう

それぞれの内容をみていきましょう。

60万円以下の滞納額なら少額訴訟で請求する

少額訴訟とは、簡易裁判所で行う簡易訴訟のうち金額が60万円以下の金銭訴訟を指します。原則として1回の裁判ですぐに判決が言い渡されるほか、弁護士への依頼も必要ないため、大家側の訴訟の負担が小さいのがメリットです。

もし家賃滞納者が審理当日に出廷せず、かつ答弁書を提出しない場合は、大家の主張が認められて滞納分の家賃の支払い命令が下されます。なお、簡易訴訟とはいえ裁判になるため、家賃滞納者に対するプレッシャーは大きく、この段階で支払いに応じることもあります。

一方で、家賃滞納者が少額訴訟に応じない場合、その後は通常の訴訟手続きに進むか、異議申し立てを裁判所に求めることになります。いずれの場合も、最終的には通常の裁判に移行します。

支払督促で裁判所から請求してもらう

支払督促とは、裁判所へ申し立てて、簡易裁判所から賃借人へ家賃支払いの督促通知を送付してもらう方法です。支払いの請求が正当かどうかは審理されないため、大家側の負担はそれほど大きくありません。

一方で、裁判所からの督促だけあって、大家が個人で督促状を送付するよりも大きな圧力に期待できます。

支払督促の送達を受けた日から、2週間以内に家賃滞納者が異議申立てをしない場合には、大家は仮執行宣言の申し立てが可能です。認められると、仮執行宣言付支払督促を取得できます。

これは財産の没収などを前提とした督促状であり、家賃滞納者が受け取った日から2週間以内に異議を申し立てをしなかった場合は、支払督促は確定判決と同一の効力を発揮します。

なお、家賃滞納者は裁判所からの支払い督促に異議申し立てを行えます。この場合は、普通の裁判に移行することになり、裁判費用がかかります。

保証会社に依頼して代位弁済してもらう

保証会社を利用している場合は、そちらに滞納分の家賃を代位弁済を請求できる場合があります。代位弁済とは、第三者が本人に代わって返済することです。

大家にとっては家賃の回収漏れを防へるため、安定した家賃収入を得られます。また、家賃滞納者への請求・回収は保証会社が行うため、大家が家賃滞納者と直接交渉せずに済むのもメリットです。

家賃保証には「大家型」と「借主型」がありますが、このうち「大家型」は大家(大家)が賃貸保証会社と契約します。一方の借主型は、入居者が加入するタイプであり、必ずしも借主が加入するとは限りません。

確実に保証を受けたい場合は、大家自ら契約者となる大家型の家賃保証会社を選ぶのがおすすめです。

解決が困難な場合は不動産会社への売却も検討を

家賃滞納についての解決が困難な場合は、立ち退き事業を行っている不動産会社に物件を売却するのも選択肢の1つです。一般的に家賃滞納がある物件は売却までに時間がかかり、市場相場価格よりも安く買い取られる傾向があります。

しかし、立ち退き事業を行っている不動産会社であれば、買取後の滞納分の家賃回収についてもノウハウがあるため、適正価格で物件を買い取ってくれる可能性があります。

まとめ

家賃滞納されていると、真っ先に強制退去させることを思いつくかもしれません。

しかし、法律に基づかない「自力での行使」は絶対にやめましょう。

自力で強制的に追い出しをしてしまうと、逆にあなたが犯罪者になってしまうかもしれません。

また、強制退去には、お金と時間がかかってしまいます。

法的手段をとり強制退去が成功したとしても貸主側の金銭的負担が増え破綻してしまっては本末転倒です。

強制退去にかかる費用と労力を減らすために事前に保証会社に加入してもらうのもよいかもしれません。

家賃滞納者を強制退去させるうえでのよくある質問

家賃滞納のまま居座られている場合はどうしたらよいですか?

まずは電話や手紙による督促から始めましょう。それでも支払われなければ裁判所に申し立てをし、明け渡し請求訴訟に進みます。

明け渡しの判決確定後も居座っている場合は、強制執行の申し立てを行うことで、約1か月後に強制退去を執行できます。

夜逃げされた場合はどうすればよいですか?

まずは連帯保証人に連絡して未回収分の家賃の回収を交渉しましょう。また、夜逃げした入居者の荷物を処分するには、賃貸借契約の解除と強制執行の手続きが必要です。

これらを行うには、連帯保証人と警察の立会いの下で夜逃げ者の居室に入り、夜逃げを確定しなければなりません。

その後、裁判所に賃貸借契約解除の訴状を提出し、契約解除後には、残置物処分に対する強制執行の申し立てを行います。

強制執行で残っていた私物はどうなりますか?

強制執行によって搬出された荷物は、執行官が指定する保管場所に一定期間保管されます。

保管期間内に家賃滞納者が荷物を引き取らない場合は、大家が売却または廃棄によって荷物を処分します。この際の処分費用は原則として大家が負担します。

家賃滞納者を強制退去させるまでにはどのくらいの期間がかかりますか?

初めて家賃滞納があってから強制退去するまでの期間は、約1年ほどかかります。まず強制退去の手続きを行うには、家賃滞納が3ヶ月以上続かなければなりません。

その後、明け渡し請求訴訟や強制執行の手続きを行い、実際に断交されるまでに10カ月程度かかります。