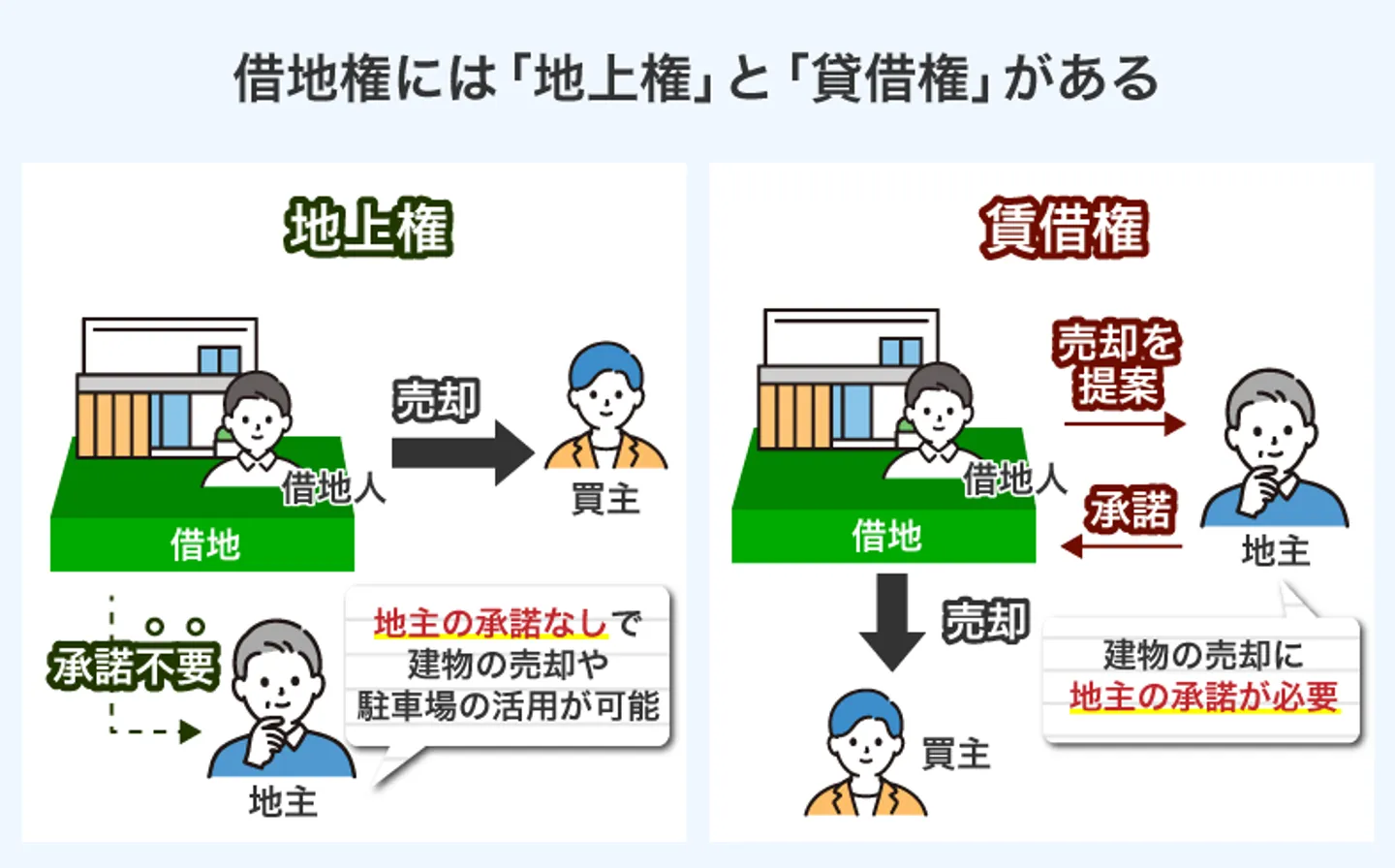

借地権には「地上権」と「貸借権」がある

借地権には「地上権」と「賃借権」があります。自分がどちらの権利を有しているかによって、借地に建てた家を処分する際に地主の承諾が必要かどうかが異なります。

地上権と賃借権のどちらが与えられているかは、地主と締結している契約書の種類で確認できます。地上権であれば地上権設定契約書、賃借権であれば土地賃貸借契約書が原則作成されています。

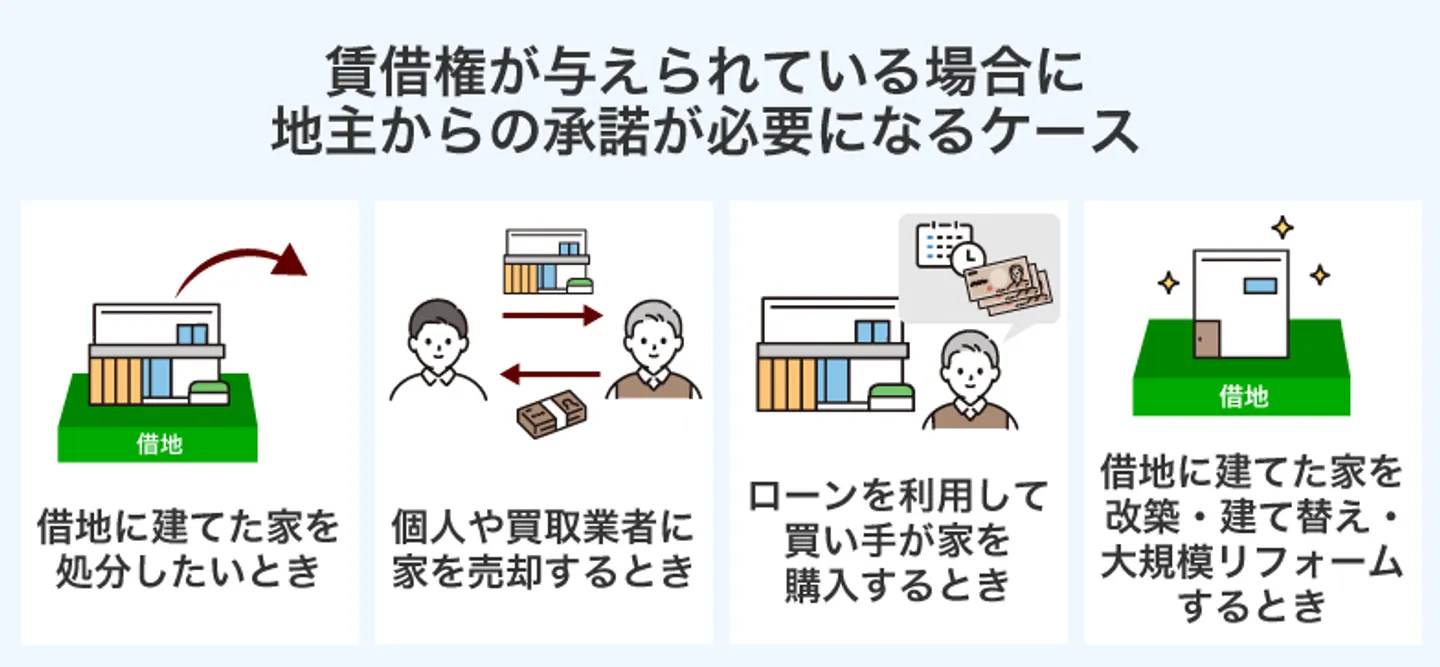

もし、賃借権が与えられていた場合、以下のようなタイミングで地主から承諾を得る必要があります。

賃借権の場合、処分内容によっては地主の許可が必要になることを押さえておきましょう。

借地に建てた家の6つの処分方法

借地に建てた家を処分する方法として、次の6種類があります。

- 地主に買取してもらう

- 地主と協力して底地と家を同時売却する

- 第三者に売却する

- 賃貸物件にする

- 更地にして返還する

- 相続放棄をする

1つずつ詳しく解説します。

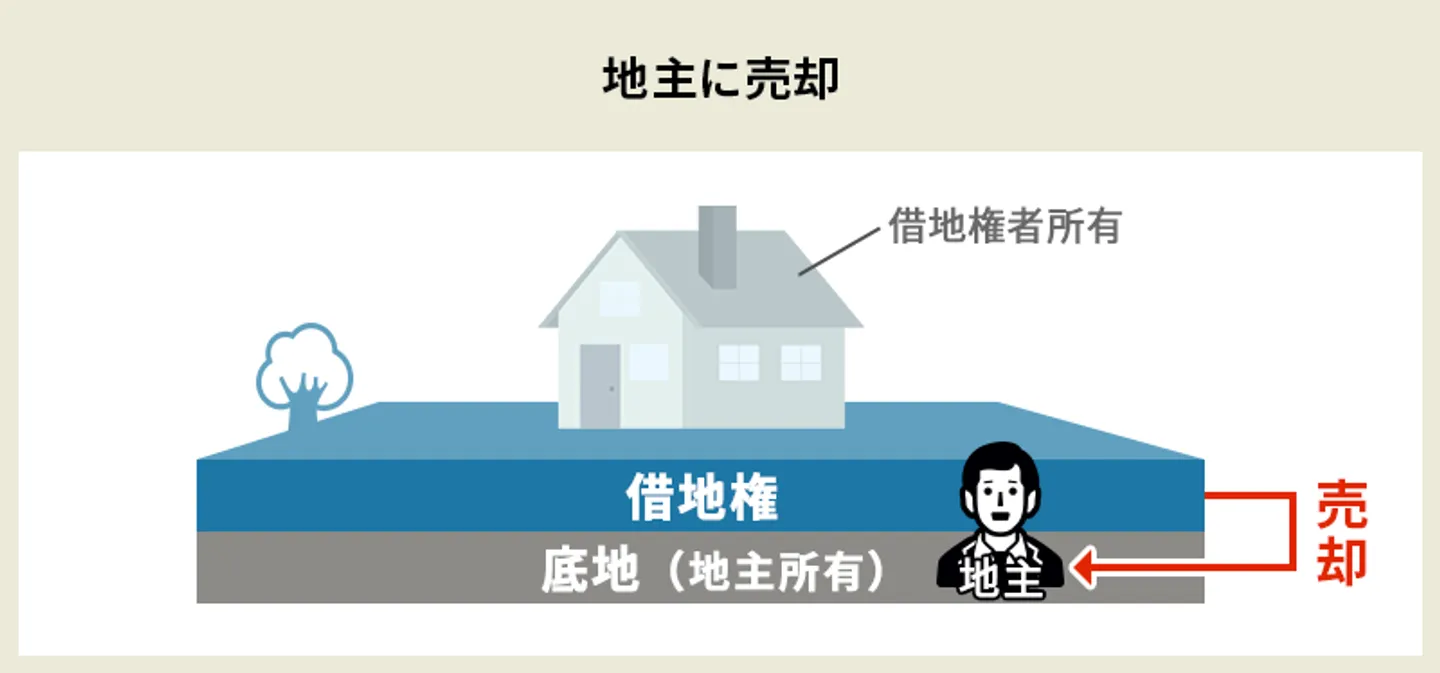

1.地主に買取してもらう

借地に建てた家を処分するのであれば、借地権を地主に買取してもらう方法がおすすめです。借地に建てた家を売却する場合は基本的に譲渡承諾料の支払いが必要ですが、地主に買い取ってもらう場合は支払いが不要になるためです。

基本的に地主は正当な理由がない限り、契約更新を拒否できないため、渡した借地権をなかなか取り戻せません。

そのため、「借地権を返してもらって土地の所有権を持ちたい」と考える地主もいる可能性があり、そのような人であれば借地権を買い取ってもらえることに期待できるのです。

もちろん、どのような条件でも借地権を買い取ってもらえるわけではなく、トラブルを防ぎスムーズに売却を進めるためにも以下のような条件のすり合わせは必要です。

- 建物付きで買取してもらうのか

- 取り壊した上で買取してもらうのか

- 解体費用はどちらが負担するのか

- 借地権をいくらで買取してもらうのか

借地権の中でも旧法借地権・普通借地権であれば、地主は正当事由がない限り更新を拒否できないため、地主は借地権をなかなか取り戻せません。

そのため「借地権を返してもらって所有権の土地にしたい」と地主が考えている場合におすすめの処分方法です。

なお、第三者に売却するよりも地主に売却するほうが借地権の価格は高くなる傾向があります。あくまでも目安ですが、借地の価格の50%程度になるのが一般的です。

「借地に建てた家をスムーズに処分したい」「なるべく高値で家や借地権を売却したい」という場合には、地主に借地権を買い取ってもらうことを検討するとよいでしょう。

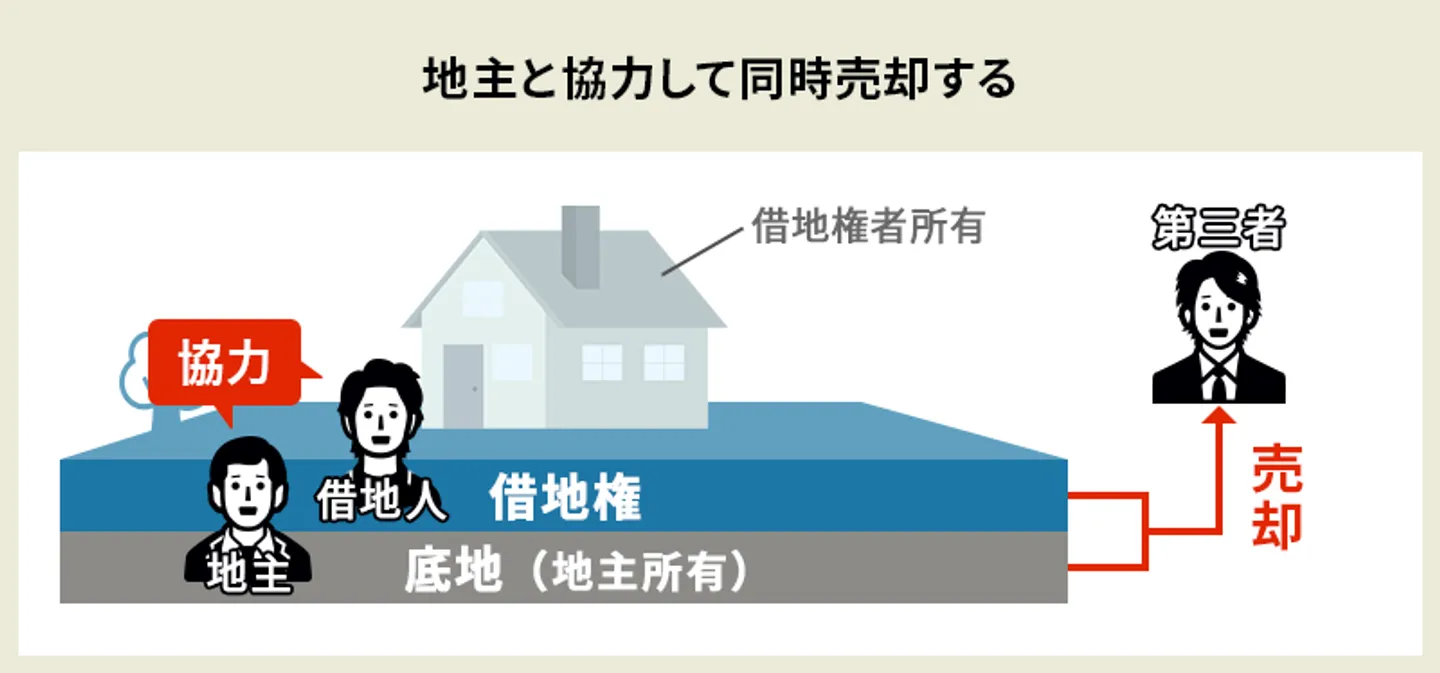

2.底地と家を同時売却する

地主によっては、借地権を取り戻したいわけではなく、「そもそも底地を処分したい」と考えていることもあり得ます。この場合には、借地権と一緒に底地権を第三者へ同時売却する方法がおすすめです。

同時売却とは、借地権と底地権を一緒に売却することです。借地権がついた土地は通常の土地よりも権利が複雑で扱いづらくなりますが、同時売却をすれば一般的な土地と同じ扱いになります。

そのため、それぞれ借地権と底地を単独売却するよりも高く売れることに期待できます。

このとき売却価格の配分は借地権割合を目安にすることが多いです。借地権割合とは、底地権と借地権の権利が1つの土地で発生している場合、借地権価格の割合を示すための指標のことです。

例えば、借地権割合が60%の場合に1,000万円で土地が売れたとします。

この場合、売却価格を借地人600万円:地主400万円で分配します。

ただし、借地人より地主の取り分が少ないのは納得できないとして、売却益の分け方でトラブルになることも多いです。

また、同時売却においては、買主が借地人と地主の双方と契約を結ぶため、手続きが複雑になりやすいです。

素人だけで同時売却をおこなうとトラブルが起こりやすいので、たとえ地主との関係性が良くても、同時売却は専門不動産業者に依頼したほうがよいでしょう。

>>【同時売却の実績多数】弁護士と提携した不動産業者

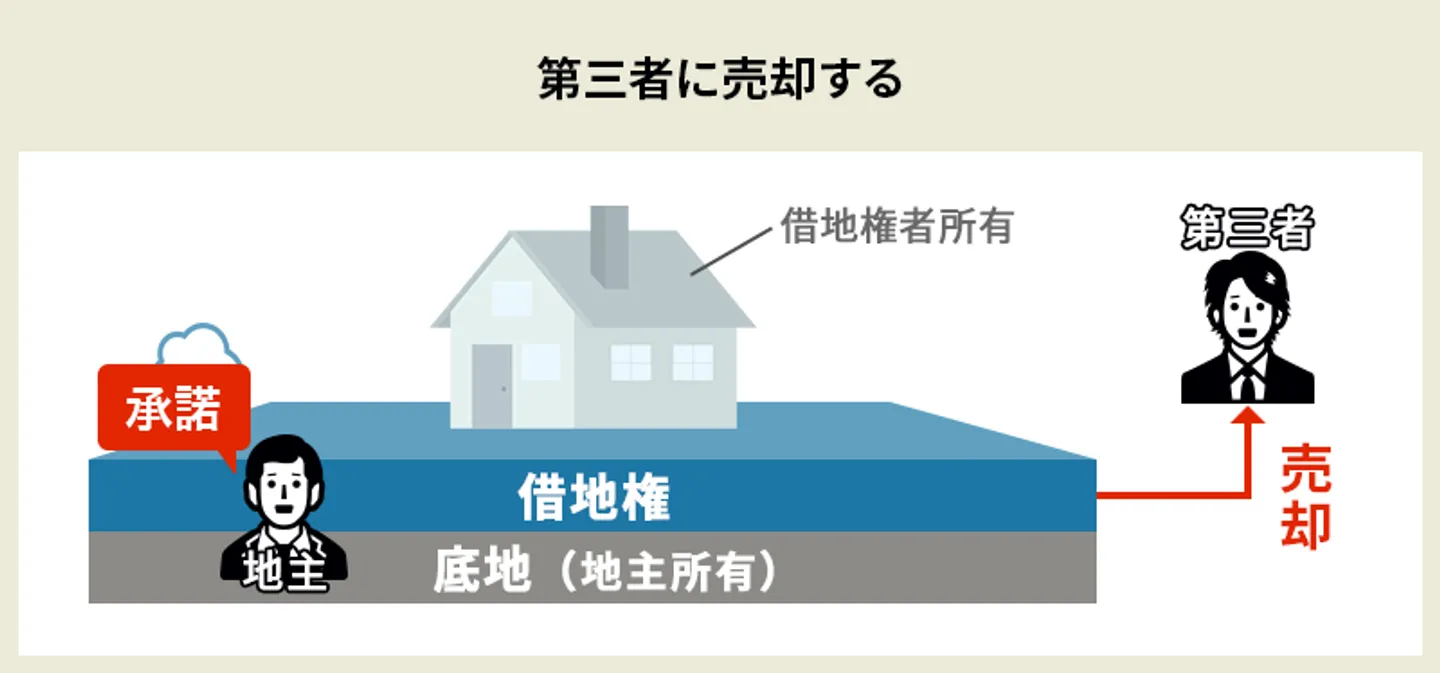

3.第三者に売却する

地主に買取拒否されて、同時売却も困難な場合、借地権を第三者に売却することも手です。この場合、借地権付き建物として個人の買主を募集するか、買取業者を探すことになります。

ただし、建て替えや売却などの際に承諾が必要になったり、毎月地代の支払いが必要になったりする点から、基本的に通常の物件よりも購入を敬遠されがちです。

また、借地に建てた家を個人や買取業者に売却する場合、借地権の譲渡や抵当権設定などのために地主からの承諾が必要です。

「地主から承諾を得るのが難しい」「買い手がつかない」といったことにもなり得るため、借地権の取扱いが得意な不動産会社に各種交渉を任せることも検討しましょう。

当サイトから相談できる不動産業者では、地主との交渉も対応できます。お気軽にご相談ください。

最短48時間のスピード買取で

不動産を現金化

「高く・早く・トラブルなく」

売却したいなら

訳あり物件買取専門の

当社にお任せください!

4.賃貸物件にする

売却価格が希望よりも安かったり、地主からの承諾を得るのに手間がかかる場合、借地に建てた家を賃貸物件として活用する方法もおすすめです。

借地上の建物は、原則として借地人の所有物とみなされます。そのため、地主の承諾を得ずに建物を賃貸物件にしても問題はありません。

また雨漏りや壁の修繕など、経年劣化に伴う程度のリフォームであれば、地主の承諾なしで実行できます。

しかし、借地上の建物に増改築や大規模なリフォームを施す場合は地主の承諾が必要です。承諾を得ずにリフォームをすると契約違反とみなされてしまい、賃貸経営の前に借地権の契約解除となるおそれもあります。

「大規模なリフォーム」とみなされる線引きが曖昧なので、リフォームを検討する場合、まずは専門知識をもつ不動産会社に相談することをおすすめします。

5.更地にして返還する

借地権の売却も賃貸物件としての活用も難しい場合、借地に建てた家を現状のままで処分するのは困難です。利用予定がなければ、このまま物件を管理したり、地代を支払い続けたくはないでしょう。

そのような場合、デメリットはありますが、敷地を更地にして地主へ返還したほうがよいかもしれません。

敷地を更地にする場合、当然ですが家の解体が必要です。

解体費用については「借地に建てた家を取り壊して更地にする場合にかかる費用の相場」で後述しますが、数十万円〜数百万円ほどの費用がかかります。

契約期間が満了する前に土地を返還する場合、基本的に借り手は建物を自費で解体しなければなりません。

ただし、交渉次第では解体費用の一部、または全額を地主が負担してくれるケースもあります。

地主側からすると解体費用のみで借地権を取り戻すことができるうえに、所有権がある土地として売却できるメリットがあるからです。

そのため借地権の買取を断られたときは、更地にする際の解体費用を負担してもらえるかどうか、地主に交渉してみるとよいでしょう。

6.相続放棄をする

借地に建てた家の処分で頭を悩ませたくない場合は、相続放棄をするという選択肢もあります。

相続放棄は、すべての遺産の相続を放棄する権利のことです。死亡を知った日から3ヶ月以内に手続きをすれば、原則として相続放棄が認められます。

相続放棄をすれば借地権を引き継がずに済むため、固定資産税や地代、解体費用などを支払う必要がありません。

また、地主や他の相続人と「借地に建てた家をどのように処分するのか」で揉めることもなくなります。

ただし、相続放棄をすると他の遺産もすべて相続できなくなる点には注意が必要です。もしも遺産が多く残されている場合、相続放棄をすることで損をする可能性があります。

なお、相続放棄のデメリットは後ほどの「相続放棄は最後の手段として考える」の項目でも詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

借地に建てた家を取り壊して更地にする場合にかかる費用の相場

借地に建てた家を取り壊して更地にする場合、建物の解体費用が当然かかります。解体費用は建物の構造や広さによって変わりますが、数十万円〜数百万円ほどかかるのが一般的です。

また、建物の解体が完了した後は、管轄の法務局で建物滅失登記の手続きを行う必要があります。建物滅失登記は個人でも行えますが、必要書類をそろえるのに手間がかかることから、土地家屋調査士に依頼するケースもあります。

その場合、土地家屋調査士に支払う報酬が解体費用とは別にかかり、数万円が一般的です。

ここからは、借地に建てた家を取り壊して更地にする場合にかかる費用をそれぞれ詳しく解説していきます。「建物を解体したいけど費用はどれくらいかかる?」と考えている場合は参考にしてみてください。

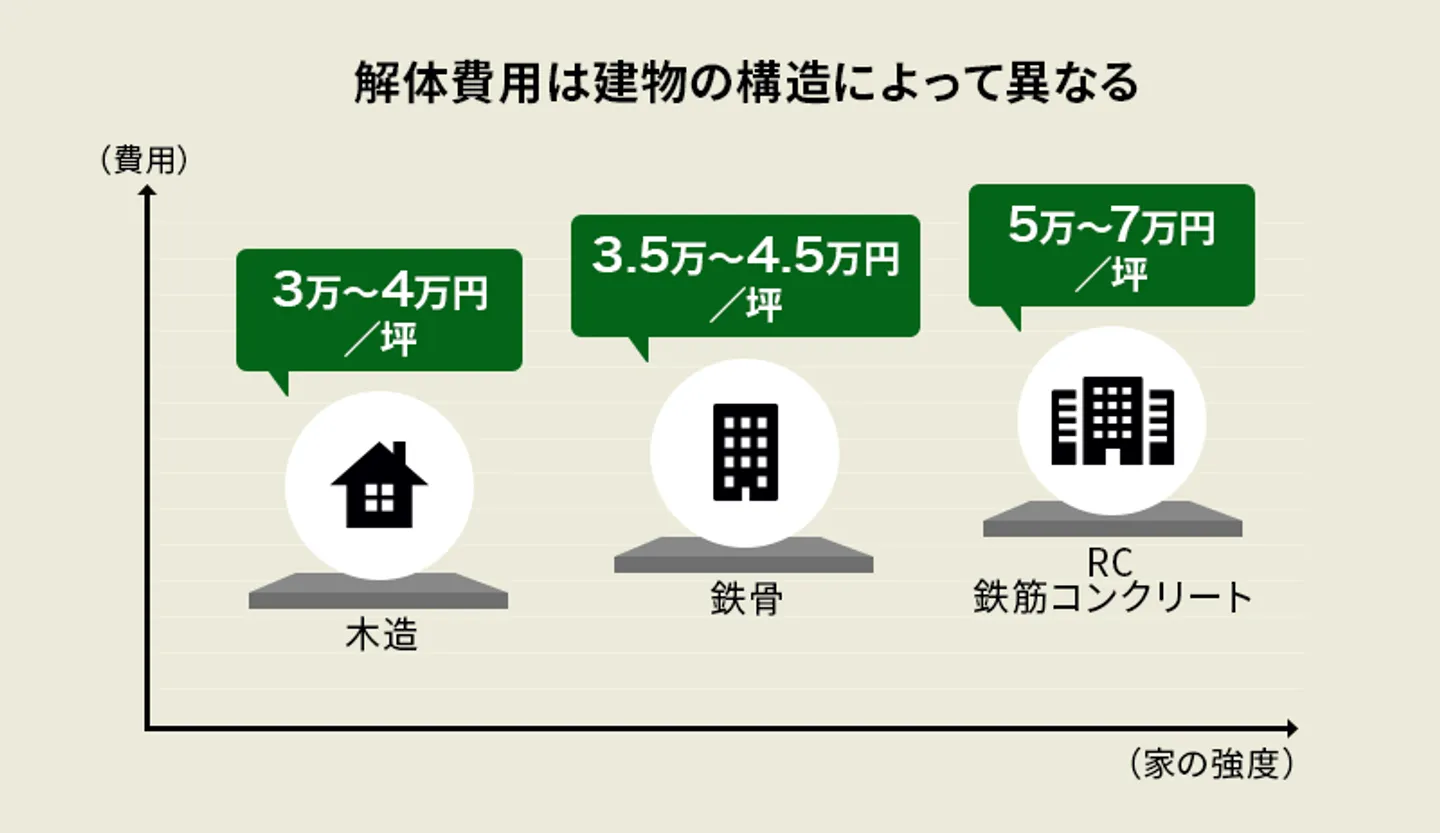

借地に建てた家の解体工事にかかる費用:数十万円〜数百万円

家を取り壊して更地にする場合、1坪あたりの解体費用における目安は以下のとおりです。

| 造り |

1坪あたりの解体費用 |

| 木造 |

3万~4万円 |

| 軽量鉄骨造 |

3.5万~4.5万円 |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) |

5万~7万円 |

表からわかる通り、造りが頑丈な家ほど1坪あたりの解体費用は高くなります。

例えば、40坪の木造建築の家を解体するときには120万~160万円の費用になることが多いです。

なお、今回紹介した解体費用の平均坪単価はあくまで一例ですので、くわしくは以下の記事を参考にしてください。

建物滅失登記にかかる費用:数万円

建物滅失登記とは、解体などによって建物が滅失した際に行わなければならない登記のことです。

原則として建物が消失した日から1か月以内に登記を行う必要があり、登記を行わなければ10万円以下の罰金の支払いを命じられます。

建物滅失登記を行うには、解体した家の登記謄本や公図といった必要書類を用意しなければなりません。管轄の法務局での手続きも必要であるため、これらの手間を省くためにも、土地家屋調査士へ依頼するのも手です。

その場合、必要書類の取得や報酬などの支払いが必要になり、数万円程度になるのが一般的です。

借地に建てた家の解体費用を少しでも抑えたい場合、建物滅失登記を所有者自らが行うことをおすすめします。建物滅失登記を自分で行う場合の申請方法や必要書類については、下記の記事を参考にしてみてください。

借地に建てた家の解体費用を抑えるためのポイント

借地に建てた家を解体する場合、少しでも費用を抑えたいところでしょう。その場合、借地に建てた家の解体費用を抑えるためのポイントを実践してみてください。

- 重機を所有している解体業者に依頼する

- 家にアスベストが使われているかを解体業者に伝えておく

- 自治体が用意する解体費用の補助制度を利用する

- 複数の解体業者に見積もりを依頼する

- 相続放棄は最後の手段として考える

ここからは解体費用を抑えるためのポイントをそれぞれ詳しく解説していきます。

重機を所有している解体業者に依頼する

家の解体には重機の使用が必須ですが、依頼する解体業者が重機を所有しているかどうかが重要となります。

解体業者の中には自社で重機を所有していないところもあります。そのような解体業者に依頼すると、リースやレンタルで重機を用意することになり、施工費用にそのリース料も上乗せされるため、その分費用が高くなるのが一般的です。

また重機を所有せず、重機を所有している下請け業者に委託している場合は、管理費用などの中間マージンが上乗せされてしまいます。

そのため、解体費用を抑えるには、重機を所有している解体業者に直接依頼するほうがよいでしょう。重機を所有しているか否かは、解体業者の公式サイトまたは直接問い合わせることで確認できるのが一般的です。

家にアスベストが使われているかを解体業者に伝えておく

基本的には、家にアスベストが使われていると解体費用は高くなります。アスベストが飛散しないように集じん・排気装置の設置も必要になるため、通常の解体工事よりも必要な手続き・作業が増えるからです。

また特殊な工事となり、アスベストが含まれる廃棄物の処理方法も法令で厳格に定められていることも、解体費用が高くなる理由です。

その場合は事前調査が必要になるので、しっかりと解体業者に情報提供するようにしてください。アスベストが使われていると費用が高くなることから、その情報を解体業者に伝えない場合、罰金を課されることになりかねません。

なお、アスベストが使われ始めた1955年頃から使用禁止となった2006年までに建てられた軽量鉄骨造・鉄筋コンクリート造の家の場合、アスベストが使われている可能性があります。

一方、家が木造建築であればアスベストが使われている可能性は低いので、あまり心配しなくて大丈夫でしょう。

自治体が用意する解体費用の補助制度を利用する

解体工事の費用は、売主にとって大きな負担となります。市区町村としても空き家問題が深刻化している今、空き家としてそのまま放置されることは好ましくありません。

そのため、一部地域では家の解体について費用補助を実施している自治体もあります。

例えば、東京都足立区の不燃化特区と呼ばれる特定の地域では条件を満たすことで解体費用が最大210万円まで助成されます。

京都市でも老朽木造建築物除去事業として、上限60万円(補助率2/3)の費用補助が出ます。

実施している自治体は少なく、適用条件も厳しいものが多いですが、補助金が支給されればその分解体にかかる負担は小さくなります。

家を解体するときには、その家のある自治体で補助制度が実施されていないかを事前に確認しておきましょう。

複数の解体業者に見積もりを依頼する

解体費用は解体業者によって異なります。そのため、複数の解体業者に見積もりを依頼することで、解体費用の目安にばらつきが出ると考えられます。

その場合、最も安い解体費用を提示してもらえた解体業者を探せるため、解体費用を抑えるためには複数の業者に見積もりを依頼することは必須です。

なお、残念ながら、解体業者の中には高額で解体工事を請け負っているところもあります。

解体費用は安ければよいわけではありませんが、無駄な費用を支払わないためにも見積もりで適切な価格を見極めることが大切です。

相続放棄は最後の手段として考える

相続放棄をすれば借地に建てた家を処分する義務はなくなるため、解体費用を支払う必要もありません。

そのため、次のような場合には相続放棄の選択肢も考えることになります。

- 借地に建てた家の買主を見つけられない

- 解体費用を捻出する余裕がない

- 相続税が高く期限までの納税が難しい

ただし、相続放棄はあくまでも他の方法が使えないときの最終手段として考えましょう。

相続放棄すると、不動産以外の財産もすべて相続できなくなるからです。もしも他の相続財産も合算して、相続税や処分のための必要経費を差し引いてもプラスになるのであれば、それだけ損をしてしまいます。

また、相続放棄したとしても、あなた以外に相続人がいなければ、相続財産を管理しなければならないと定められています。

相続放棄した借地上の家が倒壊し、近隣の住宅や通行人に被害を与えた場合は損害賠償責任を負う恐れがあるため注意が必要です。

「相続放棄するべきか?」の判断が難しい場合、弁護士などの専門家に相談しましょう。

まとめ

借地に建てた家を処分する場合、地主や第三者に売却したり、底地と同時売却する方法がおすすめです。

とはいえ、借地権の売却には地主の譲渡承諾や金融機関のローン承諾が必要になるため、通常の不動産売却に比べてむずかしい点に注意しましょう。

「借地を処分するべきか?」で悩んだ場合、借地権の取扱実績のある専門の不動産会社へ相談してみるとよいかもしれません。

当サイトでも下記のリンクから、借地を取り扱う不動産業者へ無料相談できますので、話を聞いてみる感覚で気軽にご相談ください。

借地権を処分するときのよくある質問

家が共有名義でも処分はできますか?

家が共有名義だった場合、処分方法問わず共有者全員の同意が必要になります。

共有名義は名義人それぞれ建物を所有している状態なので、他の共有者の意見を無視して、家全体を処分できないからです。

共有者に同意を強制することはできないので、しっかりと話し合って意見をまとめることが大切です。

共有者が処分に反対している場合はどうすればよいですか?

どうしても共有者全員の同意が得られないときには、自分の持分のみを売却するという方法もあります。

不動産の共有持分の所有者は、持分の範囲内で自由に使用収益することが認められているため、持分のみであれば自由に売却できます。

しかし、持分のみを売却する場合、価格は安くなりやすい点に注意が必要です。そのため売却益を期待するよりも、今後の面倒なトラブルを避けられることが大きなメリットと考えるようにしておきましょう。

どのように自分の持分を売却すればよいですか?

借地権の共有持分は取り扱いが難しく、買主を自力で見つけるのは困難であるため、買取業者に売却することをおすすめします。買取業者に依頼すれば、スピーディーに共有名義の煩わしさから解放されます。

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-