借地権付きの建物は通常物件よりも売却が難航しやすい

借地権付き建物は、権利関係が複雑で買い手が見つかりにくいため、通常の物件よりも売却が難航しやすい傾向にあります。

借地権付き建物の売却が難航しやすい具体的な理由は、以下のとおりです。

- 地代を支払わなければならない

- 地代の値上げリスクがある

- 建て替えやリフォームの際に地主の承諾が必要

- 住宅ローンの審査が通りにくい

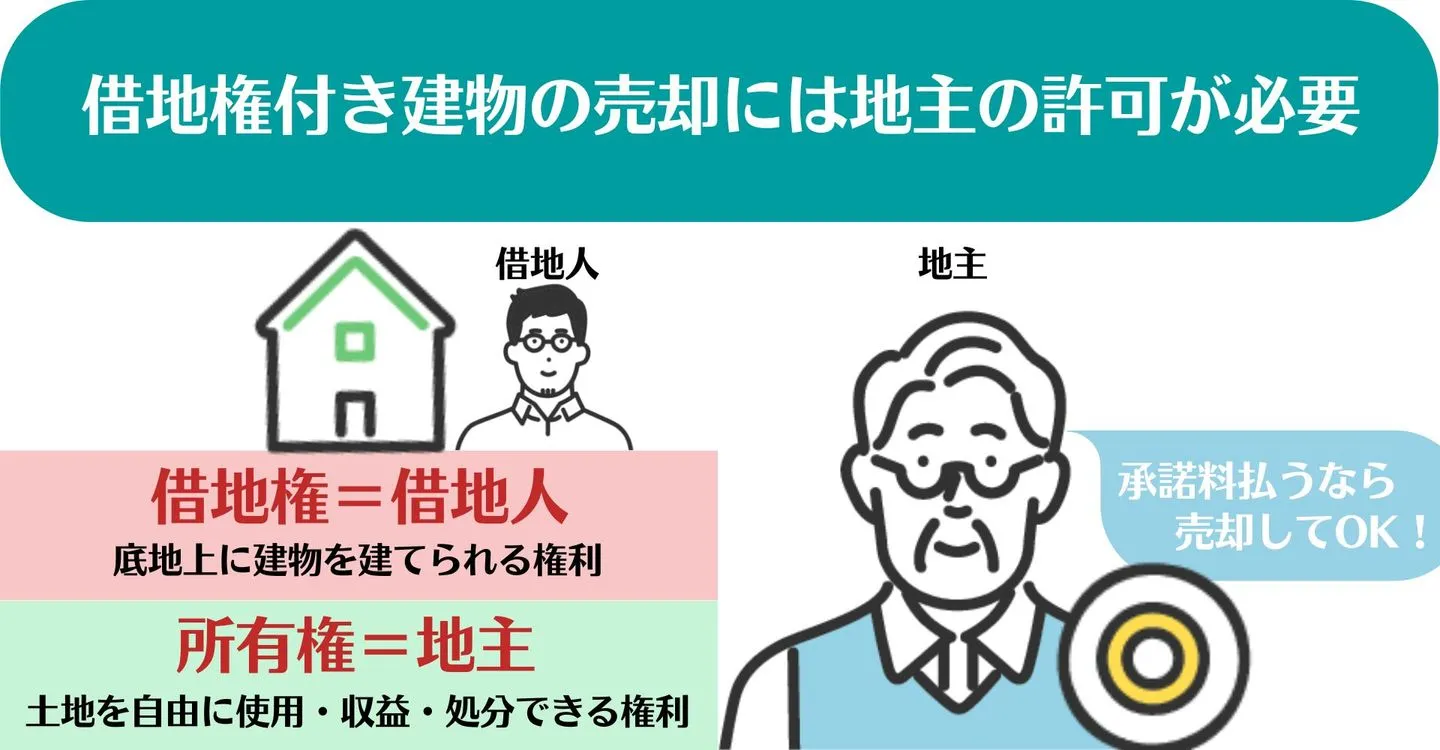

そもそも借地権とは、建物の所有者が他人の土地を借りて利用する権利のことであり、土地の所有権は地主が持っています。

建物の所有者は地代を支払う義務があるほか、地主の意向によっては地代を値上げされるリスクが伴います。

また、建て替えや解体時には地主の承諾が必要であり、その際に承諾料の支払いを求められるケースもあります。

さらに、借地権付き建物は土地の所有権がないことから担保価値が低いと判断されやすく、通常の物件よりも住宅ローンの審査が通りにくくなっています。

上記のような理由から、借地権付き建物は買い手に敬遠される傾向にあり、売却活動がスムーズに進まないケースが多くみられます。

借地権の種類によっても売却の難易度は変わりやすい

借地権付き建物の売却は、以下のように契約している借地権の種類によって難易度が大きく変わります。

- 旧法借地権:借主の権利が強く守られており比較的買い手がつきやすい

- 普通借地権:契約終了後も更新が可能で比較的買い手がつきやすい

- 定期借地権:契約終了後は更新ができず買い手がつきづらい

旧法借地権や普通借地権は借主の権利が法律で守られており、更新も可能であるため、比較的買い手がつきやすい傾向があります。

一方、定期借地権は契約更新ができず、一定期間が過ぎれば土地を地主に返還しなければならないことから、売却が難しくなるケースが多いです。

なお、借地権の種類を確認する際には「借地契約書」を確認しましょう。まず契約締結日を確認し、1992年7月31日以前の日付になっていれば旧法借地権が適用されています。

1992年8月1日以降の契約締結であれば、借地契約書の契約更新に関する項目を確認してみてください。「契約更新可」などの文言があれば普通借地権、「更新不可」などの文言があれば定期借地権ということになります。

次の項目から、借地権の種類について詳しくみていきましょう。

旧法借地権:借主の権利が強く守られており比較的買い手がつきやすい

旧法借地権が設定されている建物は、借主の権利が強く守られており、さらに契約期間も可能であることから、比較的買い手がつきやすくなっています。

旧法借地権とは、平成4年に借地借家法が施行される以前に「旧借地法」に基づいて設定された借地権のことを指します。

借地借家法の施行とともに旧借地法は廃止されましたが、借地借家法第三条の経過措置により、旧法で契約された借地契約は現在も旧借地法のルールが適用されます。

(旧借地法の効力に関する経過措置)

第三条 接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第九条第二項の規定の適用については、前条の規定による廃止前の借地法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

借地借家法 制定附則 第三条(旧借地法の効力に関する経過措置)|e-Gov法令検索

旧借地法は借主の権利を強く保護しており、契約期間も長く設定されるのが特徴です。

たとえば、非堅固建物(木造など)では20年、堅固建物(レンガやコンクリートなど)では30年の存続期間が設けられています。期間の定めがない場合、非堅固建物は30年、堅固建物は60年の存続期間が認められます。

契約期間の終了後は更新が可能となっており、「自身で土地を使う必要がある」など、正当な事由がなければ契約更新を拒否することはできません。買い手にとっても長期的に安定して利用できるため、借地権の中では比較的売却しやすい傾向があります。

普通借地権:契約終了後も更新が可能で比較的買い手がつきやすい

普通借地権とは、借地借家法に基づいて設定される、契約更新が可能な借地権のことを指します。契約期間が終了したあとも更新が可能であるため、定期借地権と比較して買い手が見つかりやすいです。

普通借地権の存続期間および更新後の存続期間については、借地借家法で以下のように定められています。

(借地権の存続期間)

第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

(借地権の更新後の期間)

第四条 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

借地借家法 本則 第三条および第四条(借地権の存続期間)(借地権の更新後の期間)|e-Gov法令検索

旧法借地権と同様に、地主は正当な理由なく契約更新を拒否することは認められません。

借地借家法では、地主が自分で土地を使う必要性やこれまでの契約経過、立退料の支払い提案などを総合的に判断し、正当事由として認められなければ更新を拒否できないと定められています。

(借地権の更新後の期間)

(借地契約の更新拒絶の要件)

第六条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。

借地借家法 本則 第六条(借地契約の更新拒絶の要件)|e-Gov法令検索

このように、借主は長期にわたって土地を利用できるため、安定性が高いのが特徴です。

契約期間の長さや更新が可能であることから、普通借地権付きの建物は定期借地権に比べると買い手がつきやすい傾向があります。

定期借地権:契約終了後は更新ができず買い手がつきづらい

定期借地権とは、契約時に定められた期間が満了すると、契約が終了する借地権のことを指します。普通借地権のような契約更新が認められず、契約期間が満了すると建物を取り壊し、更地の状態で地主に土地を返還しなければなりません。

借地借家法の第二十二条では、定期借地権について以下のように定められています。

(定期借地権)

第二十二条 存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

借地借家法 本則 第二十二条(定期借地権)|e-Gov法令検索

更新ができないという性質上、買い手にとって資産価値が将来的に消滅するリスクが大きく、購入を敬遠されやすいのが実情です。そのため、旧法借地権や普通借地権と比べて売却は難しくなる傾向があります。

借地権付きの建物を売却するには地主からの承諾が必要なのが基本

借地権付きの建物を売却する際には、基本的に地主の承諾が必要になります。

借地権には「地上権」と「賃借権」の2種類があり、地上権であれば地主の承諾なしで売却が可能です。

しかし、実務上は地上権が設定されるケースはごくまれであり、大半は賃借権が設定されているため、借地権付きの建物を売却する場合には地主への許可が前提となると考えておくべきでしょう。

次の項目から、地主の承諾を得るための手続きや、承諾が得られない場合の対処法について詳しく解説します。

地主の承諾を得る際には譲渡承諾料を支払うのが慣例

借地権付きの建物を売却する際には、地主の承諾を得るために「譲渡承諾料」を支払うケースが多いものです。承諾料は法律で義務付けられているわけではありませんが、慣例的に借地人が地主に支払うものとされています。

譲渡承諾料の金額には明確な基準がなく、当事者同士の交渉で決めることが可能ですが、目安としては借地権価格の約10%程度といわれています。

なお、借地上の建物を建て替える場合は「建て替え承諾料」、増改築を行う場合は「増改築承諾料」が発生するケースもあります。さらに、既存の非堅固建物(木造など)を堅固建物(鉄筋コンクリート造など)に変更する場合は「条件変更承諾料」が必要となります。

各承諾料の目安となる金額は以下のとおりです。

| 種類 |

承諾料の相場 |

| 譲渡承諾料 |

借地権価格の10%程度 |

| 建て替え承諾料 |

更地価格の3~5%程度 |

| 増改築承諾料 |

更地価格の1~5%程度 |

| 条件変更承諾料 |

更地価格の10%程度 |

なお、地主によっては独自に承諾料の基準を設けている場合もあり、実際の金額は物件条件や交渉によって変動します。まずは地主と相談し、承諾料がいくらになりそうなのかを確認してみましょう。

地主から承諾が得られなければ借地非訟で裁判所から許可を得ることも検討する

借地権付き建物を売却する際、地主との交渉で承諾が得られない場合は、「借地非訟」を申し立て、裁判所から代わりに許可を得る方法があります。

借地借家法第19条では、地主が不当に承諾を拒否した場合、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができると以下のように定めています。

(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)

第十九条 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。

引用:e-govポータル「借地借家法」

借地非訟がおこなわれると、裁判所は譲渡先や売却の理由が地主に不利益を与えるかどうかを調査し、売却の可否を判断します。結果的に売却が認められた場合は、代わりに地代の増額や承諾料の支払いが命じられるケースもあります。

地主に不利となる恐れがないにもかかわらず承諾を拒まれている場合、借地非訟によって売却が認められる可能性は高いです。

ただし、借地非訟は地主との関係が悪化するリスクがあります。さらに、弁護士費用や裁判費用として数十万円単位のコストがかかり、期間も半年〜1年程度を要します。

そのため、借地非訟はあくまで最終手段として考え、まずは地主と交渉し、できる限り合意を得たうえで売却することが望ましいでしょう。

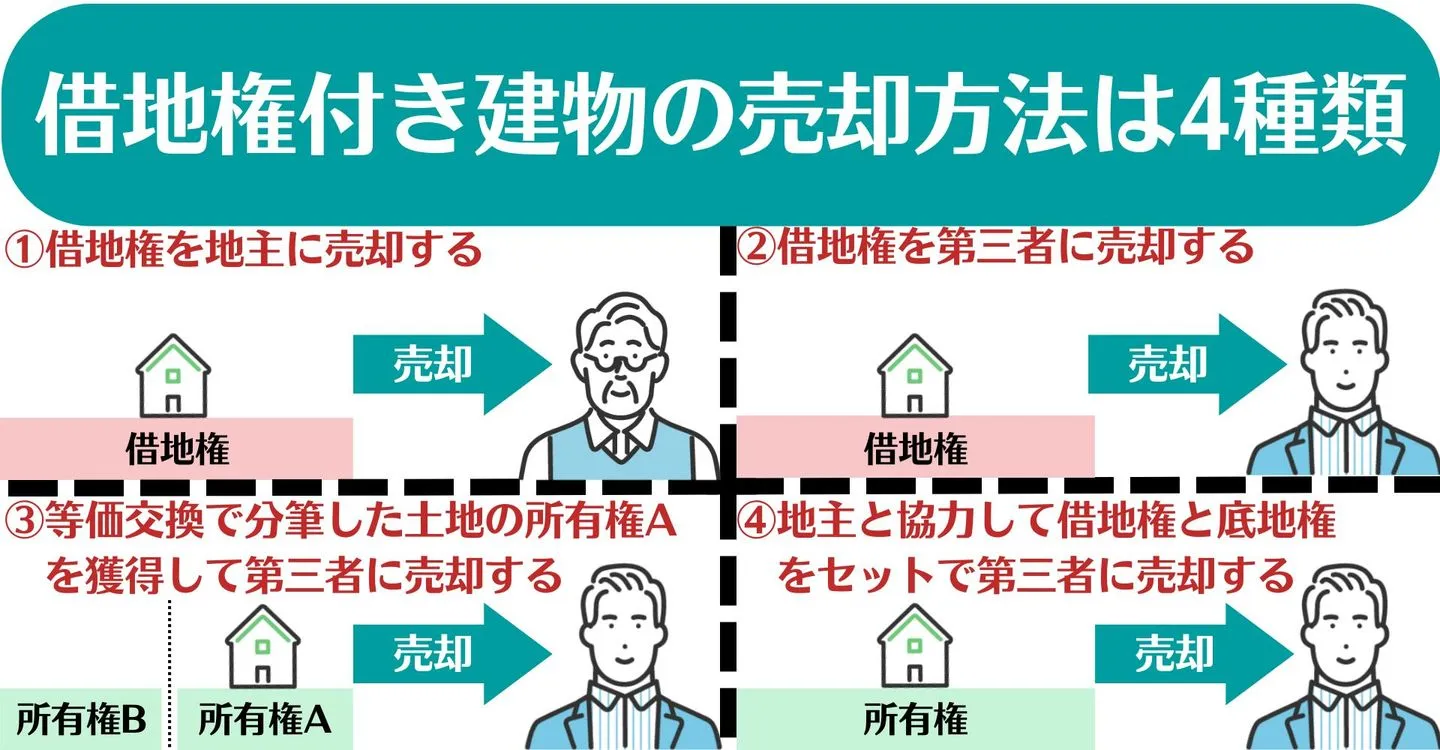

借地権付き建物の売却方法

借地権付き建物を売却する場合、売却先は地主または第三者になりますが、借地権を売る方法だけでなく、土地の所有権を取得してから売る方法もあります。

借地権付き建物の売却方法は全部で以下の4種類です。

| 方法 |

メリット |

デメリット |

向いているケース |

| 借地権付き建物を地主に売却する |

地主が土地活用を検討している場合、売却がスムーズに進みやすい |

更地での引き渡しを求められる可能性がある |

地主との関係が良好で、交渉がスムーズに進められそうな場合 |

| 借地権付きの建物を第三者に売却する |

地主からすると地代収入が続くため、承諾が得やすい |

承諾料の支払いが発生することが多い |

地主に買取を断られたが、売却の承諾は得られそうな場合 |

| 等価交換で完全所有権を獲得し売却する |

土地と建物をセットで販売できるため、売却活動がしやすくなる |

交渉や分筆登記など手続きが複雑で、売却まで時間がかかる |

十分な土地の広さがあり、地主の承諾を得られそうな場合 |

| 地主と連携し借地権と底地権を第三者に売却する |

通常の土地・建物として販売できるため、買主が見つかりやすい |

地主との調整が必要になり、売却益の取り分で揉めやすい |

地主との協力できる状態にあり、借地権を少しでも高値で売りたい場合 |

なお、買主によっては、建物を解体して更地で引き渡すことを条件とする場合があります。つまり、借地権と建物をセットで売却できる場合もあれば、建物を取り壊して借地権のみを売却しなければならない場合もある点に注意が必要です。

さらに、借地借家法の第19条では地主に借地権を優先的に買い取る権利(介入権)が認められており、地主が買取を希望する場合には地主への売却が前提となります。

借地借家法 第19条第3項

裁判所が定める期間内に借地権設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は、同項の規定にかかわらず、相当の対価及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる。この裁判においては、当事者双方に対し、その義務を同時に履行すべきことを命ずることができる。

引用:e-govポータル「借地借家法」

この項目では、4種類ある借地権付き建物の売却方法と流れを解説します。

借地権を買取してもらう形で借地権付き建物を地主に売却する

地主が借地権を取り戻したいと考えている場合、借地権を買取してもらう形で借地権付き建物を地主に売却する方法があります。

地主側からすると、土地の借地権を買い戻して完全な所有権とすることで、自分の土地を自由に利用できるようになるメリットがあります。

ただし、地主の多くは土地を必要としておらず、借地権を買い取ると地代による賃料収入を失ってしまうので、実際に売却できるケースは多くありません。

借地権を地主に売却できる場合でも、建物を解体して更地にして引き渡すことを求められるケースが多く、売主側が解体費用を負担する必要があります。

なお、以下のようなケースであれば、借地権を地主に売却できる可能性もあります。

- 地主と長きにわたる信頼関係がある場合

- 地主側に別の土地活用の予定がある場合

- 地主が契約内容を一新したい場合

しかし、このようなケースは稀なので、借地権付き建物として建物ごと売却することは基本的に難しいと考えておきましょう。

借地権付きの建物を第三者に売却する

地主が地代による賃料収入を欲している場合、地主の承諾を受けた上で借地権付き建物を第三者に売却する方法があります。

借地権を第三者に売却すれば、借地人が変わっても地代収入は継続するため、地主の承諾を得やすい傾向があります。しかし、承諾を得る代わりに承諾料を求められるケースが多い点に注意が必要です。

承諾料は法律で義務付けられていませんが、慣例として支払うのが一般的とされています。日本地主家主協会によると、相場は借地権価格の10%程度とされており、通常は売主が負担するべきとされています。

また、借地権を第三者に売却する場合、地代や更新料の有無といった賃貸借契約の内容を買主に正しく伝えないと、地主と買主間でトラブルが起きてしまうため注意しましょう。最悪の場合は契約不適合責任に問われ、契約解除や損害賠償請求をされるリスクがあります。

なお、借地権付きの建物は、購入後に買主が地代を払い続ける必要があるうえ、リフォーム・建て替え・売却時には地主の許可がいるため、購入希望者が見つかりにくいのが実状です。

一般の購入希望者が見つからない場合、借地権など訳あり物件を専門とする買取業者に依頼するのも一つの手段です。専門業者であれば、地主との交渉を代行してもらえるため、売却をスムーズに進められます。

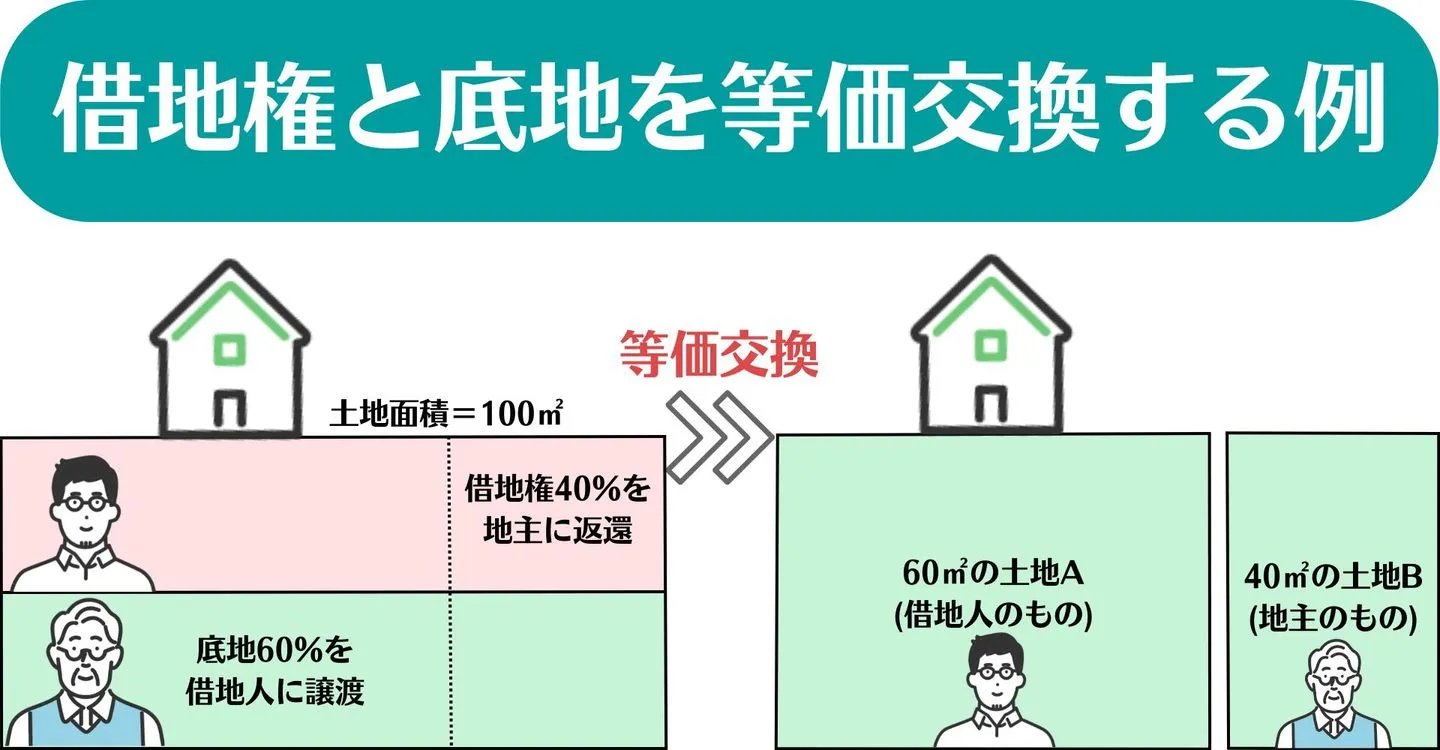

等価交換で完全所有権を獲得し売却する

地主が土地の一部を残したいと考えている場合には、借地権と底地を等価交換し、分筆した土地の完全所有権を得てから建物と一緒に第三者へ売却する方法があります。

この方法を取る場合、借地人は借地権の一部を地主に返還し、地主は底地の一部を借地人に譲渡する形で土地を分け合います。

たとえば100㎡の底地で借地人が60%・地主が40%の割合で等価交換をおこなう場合、借地人は60㎡の土地Aを取得し、地主は40㎡の土地Bを取得する形になります。

等価交換のメリットは、借地人・地主の両方が完全所有権の土地を取得できる点です。分筆後の土地は自由に扱えるので、等価交換前より物件が売れやすくなります。

ただし、等価交換には土地を分筆できる十分な広さが必要であり、さらに交換割合をめぐって揉めるケースも少なくありません。

たとえば借地人60%:地主40%のように等価交換の割合を変更したい場合は、相手に交換差金を支払って承諾してもらうケースもあります。

なお、交換差金を受け取った側には譲渡所得税などの課税対象となる可能性があるため、税理士などの専門家に相談しながら話し合いを進めたほうがよいでしょう。

地主と連携し借地権と底地権を第三者に売却する

地主も土地を売却したいと考えている場合、借地権と底地権をあわせて完全な土地にしたうえで、土地と建物をセットで第三者に売却する方法もあります。

借地権と底地権を同時に売却すれば、土地を貸し借りしているという関係がなくなり、完全な所有権を持つ不動産として売却が可能です。そのため、通常の不動産と同じように販売できます。

借地権と底地権をセットで販売するメリットは、買主が土地・建物を自由に利用できるため購入希望者が見つかりやすく、売却価格も高くなる傾向がある点です。

ただし、地主に底地権を手放すよう説得する必要があるので、他の売却方法よりも交渉のハードルが高い点がデメリットです。さらに、売却益を地主と分け合うため、分配割合で揉めやすい点にも注意が必要です。

借地権付きの建物を売却するまでの流れ

借地権付きの建物を売却するまでの流れについて、以下の売却方法ごとに紹介します。

- 借地権付き建物を地主に売却する場合の流れ

- 借地権付き建物を第三者に売却する場合の流れ

- 等価交換後に借地権付き建物を売却する場合の流れ

- 借地権と底地権を第三者に売却する場合の流れ

次の項目から、それぞれの流れについて詳しくみていきましょう。

借地権付き建物を地主に売却する場合の流れ

借地権を地主に売却する流れは以下のとおりです。

- 地主に挨拶・相談する

- 仲介役の不動産会社に相談・査定を依頼する

- 不動産会社を介して地主と交渉する

- 売買条件を調整し、売買契約を締結する

- 決済と所有権移転登記をおこなう

借地権を地主に売却するには、借地権を買い取るメリットをしっかり伝えることが重要です。たとえば以下のようなメリットを提示すれば、交渉が進みやすくなります。

- 地主自身が土地を自由に利用できる

- 借地人との契約関係を解消できる

- 地主自身で新しい借地人を選べる

- 地代の値上げなど借地契約の条件を見直せる

地主の中には「借地権を買い取ると賃料収入がなくなり、土地を持て余すだけ」と考える人も少なくありません。しかし、このような場合でも、今後の土地活用やより良い条件での貸し出しが可能になると説明することで、納得を得られる可能性があります。

地主を説得して売買条件が決定したら売買契約を締結した後、地主から売却価格を受け取るタイミングで所有権移転登記をおこない、借地権を借地人から地主に移します。

借地人・地主の個人間で借地権を売買しても法律上は問題ありませんが、複雑な手続きを自分でおこなう必要があるため、交渉役も含めて不動産会社に仲介を依頼しましょう。

借地権の売却を不動産会社に依頼すれば、売買条件の調整はもちろん売買契約の締結・所有権移転登記に必要な書類作成など、面倒な手続きも専門家に任せられます。

地主との交渉も専門家を介したほうがトラブルを防げるので、無料査定を利用して借地権付き建物の売買に慣れている不動産会社を探しておきましょう。

借地権付き建物を第三者に売却する場合の流れ

借地権のみを第三者に売却する流れは以下のとおりです。

- 地主に売却の承諾を得る

- 不動産会社に相談し、価格査定を受ける

- 購入希望者と条件を調整し、売買契約を締結する

- 決済と所有権移転登記をおこなう

地主の承諾を得ずに借地権を売却すると、借地契約を解除されるリスクがあります。

そのため、売却の第一関門は地主からの承諾を得ることですが、承諾料の交渉や条件調整で交渉が難航するケースも少なくありません。想像以上に時間がかかることもあるため、なるべく早めに交渉を開始しましょう。

また、地主との交渉時には承諾料の金額や売却に関する合意だけでなく、建て替えや抵当権設定に関する承諾をもらっておくことをおすすめします。

建て替えの承諾がないと借地権を購入しても買主は建物を解体・建築できず、抵当権設定の承諾がなければ借地権の購入時に住宅ローンを利用できないからです。

なお、地主との交渉が難航する場合は、借地権取引に詳しい不動産会社に依頼することを検討しましょう。不動産会社であれば借地権に関する専門知識を有しており、さらに公平な立場で交渉を進めてもらえるため、スムーズに話し合いができる可能性が高まります。

借地権の売却を認めてもらったら地主から譲渡承諾書を受け取り、通常の不動産売却と同様に買主を探して、売買契約を締結して決済と所有権移転登記をおこないます。

等価交換後に借地権付き建物を売却する場合の流れ

借地権と底地を等価交換して売却する流れは次のとおりです。

- 地主に相談する

- 交換する物件の価格を調べる

- 等価交換の比率を決める

- 等価交換後に分筆登記をおこなう

- 所有権移転登記をおこなう

- 通常の不動産売却活動を開始

- 確定申告をする

原則として、等価交換は等しい価値で底地と借地権を交換する必要があるため、以下の計算式で交換する底地と借地権の評価額を調べておきましょう。

| 種類 |

評価額 |

| 底地 |

更地としての評価額×(100%-借地権割合) |

| 借地権 |

更地としての評価額×借地権割合 |

借地権割合は土地の評価額における借地権が占める価値を示す割合のことで、国税庁が10%単位で30%〜90%の間に定めています。

評価額が算出できたら、地主と相手と話し合って借地権と底地権の価値が等しくなるように「借地権と底地権の交換割合」を決めます。

たとえば、更地評価額が3,000万円、借地権割合が70%の土地があったとします。

この土地の場合、借地権の価値は「3,000万円×70%=2,100万円」、底地の価値は「3,000万円-2,000万円=900万円」となります。

土地面積が100㎡と仮定すると、借地権70%:底地30%の割合で分ければ等価交換が成立するため、「70㎡の土地A」および「30㎡の土地B」に分筆します。

具体的には、70㎡の底地を地主から借地人に譲渡し、30㎡分の借地権を借地人から地主へ返還する形で等価交換が成立します。

ただし、建物面積が70㎡を超える場合は等価交換後の土地に収まり切らないため、地主に交換差金を支払い、交換割合を調整することになります。

借地権と底地の交換割合を決めたら、借地を管轄する法務局で分筆登記をおこない、登記簿上における1つの土地を2つに分割します。分筆後の土地は地主名義となっているので所有権移転登記をおこない、建物が位置する土地を借地人の名義に変更すれば等価交換は完了です。

なお、等価交換をおこなったときは「固定資産の交換の特例」を用いて、不動産の売却益にかかる譲渡所得税を非課税にできる可能性があります。特例を適用するためには一定の条件があるため、国税庁の公式サイトまたは税務署で確認してみてください。

参照:国税庁「No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき」

借地権と底地権を第三者に売却する場合の流れ

借地権と底地権を第三者に売却する流れは次のとおりです。

- 地主の意思確認と合意

- 売却する物件を不動産会社に査定してもらう

- 媒介契約を締結し売却活動を開始

- 買主と売買契約を結ぶ

- 決済と所有権移転登記をおこなう

- 賃貸借契約終了の覚書を作成

借地権と底地権の同時売却では売却益の取り分を決める必要があります。一般的には借地権割合を基準に取り分を決めますが、法律上の取り決めはないため、地主と借地人で話し合って互いの合意を得ることになります。

もしも交渉が難航する場合は、借地権取引に詳しい不動産会社や、不動産に強い弁護士に相談するようにしましょう。

借地権と底地権の同時売却が完了すれば、地主・借地人間の賃貸借契約も終わるので、双方が契約終了に合意した旨を示すために賃貸借契約終了の覚書を作成します。

なお、借地権と底地権を同時売却する方法については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

借地権付き建物の売却相場は明確な基準がない

借地権付き建物の売却価格は、通常の不動産よりも条件による幅が大きく、明確な相場が存在しません。

たとえば「地主に売却するか、第三者に売却するか」「借地権のみを売るか、建物とセットで売るか」などの条件によって大きく変動します。また、地代の有無や契約条件、地主の承諾の有無などによっても価格は変わってきます。

このように、借地権付き建物の売却価格はケースバイケースであるため、正確な売却価格を知るには、不動産会社による無料査定を受けましょう。

不動産会社に相談するかどうか迷っている方は、借地権付き建物の相続税や固定資産税の評価額・借地権割合から、大まかな売却価格の目安をシミュレーションしてみましょう。

次の項目から、売却相場の目安を予測する方法について詳しく解説します。

借地権割合が一つの価格目安となる

借地権付き建物の売却相場を調べる際には、まず土地(借地)の相続税評価額を計算する必要があります。相続税評価額の計算方法は、国税庁が定める 「路線価方式」 と 「倍率方式」 の2種類があります。

路線価方式は主に都市部などで用いられ、道路ごとに設定された「路線価」と「借地権割合」から土地の相続税評価額を計算します。一方、倍率方式は路線価が設定されていない地域で使用され、倍率表に記載されている「倍率」および「借地権割合」、さらに「固定資産税評価額」を用いて土地の相続税評価額を求めます。

借地権割合とは、土地の権利のうち借地権が占める割合を示すものであり、地域によって異なります。都市部や主要駅周辺では高い割合が設定されることが多い一方、郊外では低い割合、あるいは借地権割合自体が設定されていないケースもあります。

路線価方式で土地の相続税評価額を計算する手順は以下のとおりです。

- 国税庁の「路線価図・評価倍率表」にアクセスしお住まいの都道府県を選択

- 「路線価図」からお住まいの市区町村を選択

- 路線価図に記載されている数値(例:400C)を確認する

- 「路線価 × 土地面積 × 借地権割合」で土地部分の評価額を算出

路線価が設定されているエリアであれば、路線価図に「400C」のような数字と記号が記載されています。数値の部分が1㎡あたりの路線価、記号の部分が借地権割合を示しています。

借地権割合は、以下の7段階に区分されています。

| 記号 |

借地権割合 |

| A |

90% |

| B |

80% |

| C |

70% |

| D |

60% |

| E |

50% |

| F |

40% |

| G |

30% |

たとえば路線価図に「400C」と記載されていたのであれば、1㎡あたりの路線価は40万円、借地権割合は70%(記号C)ということになります。

路線価図に上記のような数字と記号の記載がない場合は、上記の「路線価方式」ではなく「倍率方式」を用いて計算します。倍率方式で土地の相続税評価額を計算する手順は以下のとおりです。

- 国税庁の「路線価図・評価倍率表」にアクセスしお住まいの都道府県を選択

- 「評価倍率表」>「一般の土地等用」からお住まいの市区町村を選択

- 倍率表に記載されている「借地権割合」と「倍率」を確認する

- 「固定資産税評価額×倍率×借地権割合」で土地部分の評価額を算出

もしも借地権割合が設定されていない場合は、評価額の目安を算出するのが難しいため、専門の不動産業者に相談しましょう。なお、固定資産税評価額は、役所にある固定資産課税台帳で確認できます。

上記の手順で土地の相続税評価額を算出できたら、建物部分の固定資産税評価額を加算すれば、おおよその売却目安がわかります。建物部分の固定資産税評価額は、市区町村から毎年送付される「固定資産税の納税通知書」に記載されています。

ただし、相続税評価額や固定資産税評価額は、実際の市場価格(売却価格)よりも低めに設定されています。目安として、相続税評価額は市場価格のおよそ80%、固定資産税評価額はおよそ70%程度に設定されていることが多いものです。

上記を踏まえたうえで、次の項目では借地権付き建物の売却価格をシミュレーションしていきます。

参照:土地家屋の評価|国税庁

借地権付き建物の売却相場を調べる場合のシミュレーション

ここでは、路線価方式を用いて売却相場を調べる場合のシミュレーションを紹介します。

たとえば路線価図に「400C」と記載されている場合、1㎡あたりの路線価は40万円、借地権割合は70%(記号C)です。土地面積を150㎡と仮定すると、土地の相続税評価額は以下の計算式で求められます。

40万円×(路線価)×150㎡(土地面積)×70%(借地権割合)

=4,200万円

相続税評価額は実際の市場価格よりも低めに設定されているため、目安として「相続税評価額÷0.8」で計算すると、市場価格の概算が求められます。

4,200万円÷0.8

=5,250万円

これで、土地(借地権)のおおよその価格がわかりました。

次に、建物部分の固定資産税評価額を700万円と仮定します。相続税評価額と同様、固定資産税評価額も市場価格より低めに設定されているため、「固定資産税評価額÷0.7」で市場価格を算出します。

700万円÷0.7

=1,000万円

上記を合計すると、土地と建物の売却目安は以下のようになります。

→5,250万円+1,000万円=

6,250万円

ただし、上記はあくまでも数値に基づいたシミュレーションであり、実際の売却価格は売却方法や立地、契約条件などによっても変動します。正確な売却価格が知りたい場合は、専門の不動産会社で査定を受けましょう。

参照:国税庁「路線価図・評価倍率表」

借地権付き建物を売却する際の注意点

借地権付き建物を売却する際は、以下のように通常の不動産売却では発生しない注意点があります。

- 地主との契約内容を買主に伝えないと契約不適合責任に抵触する

- 借地権の更新時期は買い手が見つからないケースが多い

それぞれの注意点について、順番に解説します。

地主との契約内容を買主に伝えないと契約不適合責任に抵触する

借地権の売却時に地主との契約内容を買主へ正確に伝えておかないと、契約不適合責任を追及される恐れがあります。

たとえば、建て替え承諾を地主から得ていない事実を隠したまま売却すると、買主は想定していた建て替えやリフォームができず、不動産売買の目的を達成できません。

この場合、建て替え承諾を受けている借地権を購入したつもりだったのに、建替え承諾を受けていない借地権を引き渡したとして、契約不適合責任を追及される恐れがあります。

買主から契約不適合責任を追及されると、売買契約を解除されたり損害賠償を受ける恐れがあるため、借地権の売却時は地主との契約内容を必ず伝えましょう。

借地権の更新時期は買い手が見つからないケースが多い

借地権の更新時期が近い場合、購入後すぐに更新料または権利金の支払いが発生するため、借地権付き建物の購入希望者が見つからないケースが多いです。

前提として、借地権は旧借地権・普通借地権・定期借地権の3種類に分けられ、契約更新ができる種類・できない種類があるほか、以下のように契約期間が異なります。

| 種類 |

契約期間 |

契約更新 |

| 旧借地権 |

20年(木造の場合) |

できる |

| 30年(鉄骨・RC造の場合) |

できる |

| 普通借地権 |

最低30年 |

できる |

| 定期借地権 |

最低50年 |

できない |

旧借地権・普通借地権の場合、契約更新時に借地人から更新料を支払うのが慣例で、更新料の金額は借地権価格の5%前後が相場とされています。

借地権の売却時に「現在の契約期間を引き継ぐのか?新しい期間を設定するのか?」はケースによりますが、新しく契約する場合も権利金を支払うのが一般的です。

つまり、借地権の購入時は更新料または権利金を支払う必要があるので、更新時期に関係なく初期費用の負担は避けられないことを買主に伝えておくとよいでしょう。

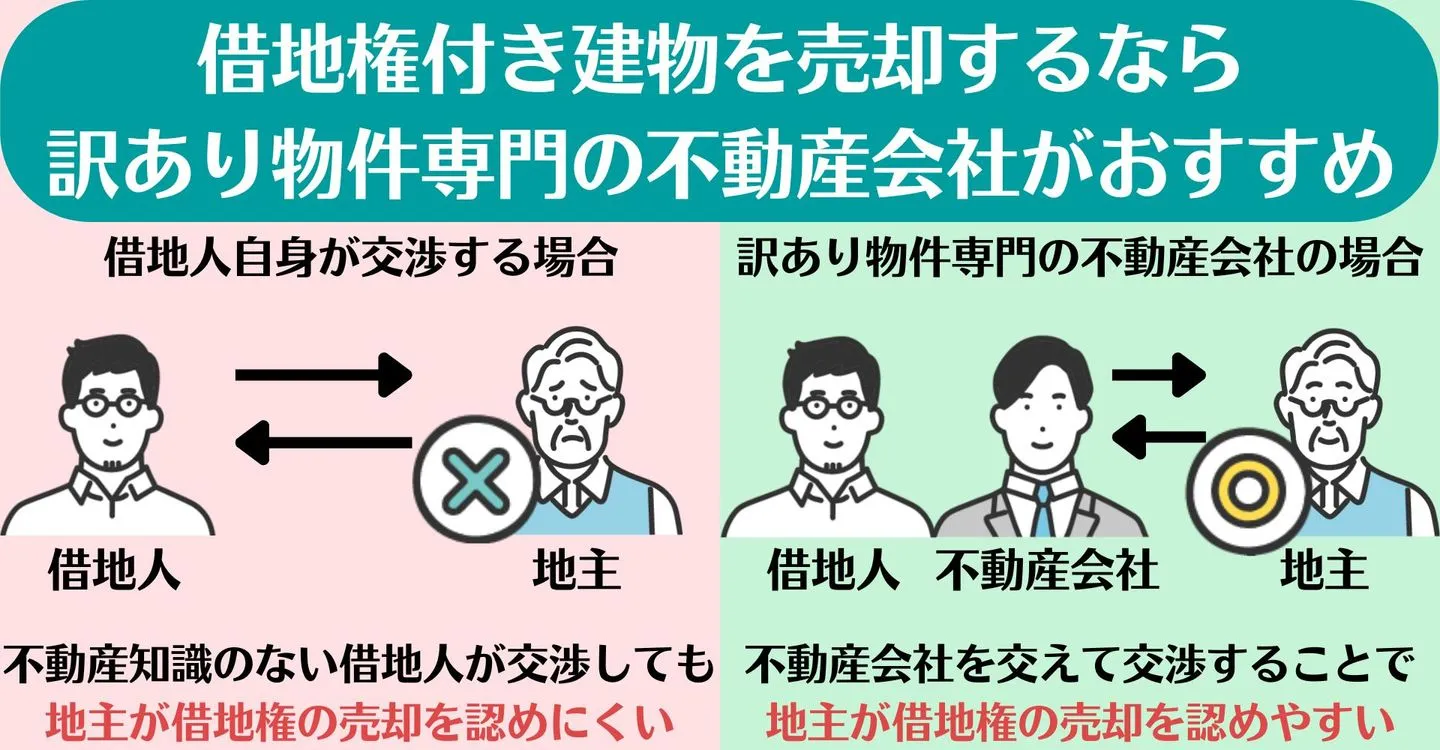

借地権付き建物の売却に困ったときは訳あり物件の専門業者に相談する

借地権付き建物は、地主の承諾がなければ売却を進めることができません。地主との交渉は個人でもできますが、法律や不動産に関する知識の少ない売主自身が交渉しても納得してもらえないケースが多いです。

借地権付き建物を売却したい場合、訳あり物件専門の不動産会社に相談しましょう。

訳あり物件専門の不動産会社は、一般的な不動産会社に比べて借地・底地の対応実績が豊富なので、土地の所有権をもつ地主との交渉も得意としています。

訳あり物件専門の不動産会社に相談すると、以下のメリットが得られます。

- 借地権の取り扱いにも慣れておりスムーズな売却が可能

- 契約不適合責任が免責になる

訳あり物件専門の不動産会社に相談する最大のメリットは、一般的な不動産会社よりも法律に詳しい点で、過去の類似ケースの解決事例を知っていることも少なくありません。

一般の買主が見つからない場合、借地権付き建物を自社で直接買取してくれる専門買取業者もあるので、まずは訳あり物件専門の不動産会社に相談することをおすすめします。

借地権の取り扱いにも慣れておりスムーズな売却が可能

借地権付き建物を地主や第三者に売る場合、原則として地主の承諾が必要です。

訳あり物件専門の不動産会社は借地権に関する法律知識が豊富なので、法的根拠を提示しながら借地権付き建物の売却に必要な地主との交渉を有利に進めてくれます。

また、専門家である不動産会社が交渉をすれば、客観的な視点から冷静に話し合いができるため地主側が納得しやすく、スムーズな売却が可能です。

なお、地主が借地権の売却を認めない場合、裁判所に申立てをおこなうことで代わりに承諾を得られるケースもありますが、時間や労力を要するので最終手段と考えましょう。

まずは訳あり物件専門の不動産会社に相談し、どのような方法で売却するのか方針を定めたうえで、地主と交渉してもらいましょう。

契約不適合責任が免責になる

借地権付き建物を個人ではなく不動産会社に売却する場合、基本的に契約不適合責任が免責になります。

契約不適合責任とは、引き渡した不動産が売買契約の内容と異なる場合に売主が負う責任のことです。契約不適合責任が認められると、売主は契約解除や損害賠償などのペナルティを負います。

契約不適合責任に問われると重大なペナルティが発生する恐れがあるため、一般の買主に売却する際は注意が必要です。

一方、不動産会社と売買契約を結ぶ場合は「売主は契約不適合責任を負わない」という特約を結ぶケースが一般的です。そのため、売却が完了したあとに契約不適合責任を問われる心配がありません。

契約不適合責任に関して不安がある方は、訳あり物件専門の不動産会社に売却する方法がおすすめです。

まとめ

借地権付き建物は売却可能ですが、通常の不動産と比べると難航しやすいのが実情です。毎月の地代負担や、建て替え・解体時に地主の承諾が必要になるなどの制約があり、買主に敬遠されやすいことが大きな原因です。

借地権付き建物の売却方法は、主に以下の4つがあります。

- 借地権を買取してもらう形で借地権付き建物を地主に売却する

- 借地権付きの建物を第三者に売却する

- 等価交換で完全所有権を獲得し売却する

- 地主と連携し借地権と底地権を第三者に売却する

どの方法で売却するにしても、必ず地主から売却の承諾を得なければなりません。そのため、まずは地主と交渉の場をもうけ、売却しても良いかどうかを交渉してみましょう。

なお、地主の承諾が得られなかったり、得られても買主探しが難航したりするケースも多いです。その場合は、借地の取り扱い実績が豊富な訳あり物件専門の不動産会社に相談してみましょう。

とくに弁護士などの士業と連携している不動産会社であれば、法的な観点から冷静に地主との交渉を進めてくれるため、スムーズに現金化できる可能性が高まります。借地権付き建物の売却を検討している方は、まず不動産会社の無料相談を利用してみてください。

借地権付き建物の売却に関するよくある質問

借地権付き建物を相続した場合でも売却は可能ですか?

借地権付き建物を相続した場合でも売却は可能です。注意点として、被相続人名義のままになっていると売却はできないため、相続登記をして相続人に名義変更をする必要があります。

借地権付き建物を売却した場合、税金は発生しますか?

借地権付き建物を売却すると、所得税や住民税が発生する可能性があります。

なお、住居用不動産を売却する場合は、最高3,000万円の特別控除が適用され、譲渡所得税が免除されるケースもあります。

特別控除を適用するためには確定申告が必要なので、仮に譲渡所得が免除されるとしても、確定申告をしなければなりません。売却した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をおこないましょう。