再建築不可物件の活用方法は大まかに2パターンある

再建築不可物件の活用方法には、建物部分を残すか残さないかの2パターンがあります。

再建築不可物件は、一度更地にすると再建築可能とならない限り、新しく建物を建てられません。そのため、まずは建物部分を残して活用できないかを確認してから、建物を更地にして活用できるかを検討しましょう。

再建築不可物件の建物部分を残して活用する

再建築不可物件の建物部分を残す場合、自分が住む以外だと「第三者に建物を貸す」のが基本的な活用方法となります。たとえば「家を借りて住みたいけど人数が多くて困っている」と思う人向けなら戸建賃貸、「隠れ家的なカフェを運営したい」と思う人向けなら貸店舗など、実は再建築不可物件が戸建であっても活用する方法はいくつも存在します。

そのため、建物の状態や床面積などが、建物を残したままで活用するうえでの非常に重要なポイントです。

また、再建築不可物件が「住宅用地の特例」の適用を受けている場合は、固定資産税との兼ね合いも考える余地があります。

住宅用地の特例が適用されている不動産は、固定資産税が最大1/6に減額されます。住宅用地の特例とは、アパートなどを含む人が住むための家屋の敷地として使われている土地に対して、固定資産税・都市計画税の減額措置をおこなう制度です。

<建物部分を残して活用するのに向いているケース>

- 建物の外装・内装や設備に問題がなく、第三者が利用しても不快感を与えない

- 建て替えや増改築レベルのリフォームや修繕ができなくても、一般の人や事業者の人に貸して使ってもらえるポテンシャルがある

- 大人数や大量の物が入っても困らないほどの建物のスペースや敷地がある

- 「近くに大型スーパーがある」「駅から徒歩5分圏内に建っている」など、生活のしやすさや集客のよさを見込める

- 住宅用地の特例を受けていて、建物を取り壊すと特例がなくなり固定資産税が高くなる

「今のままでも建物の資産価値が高く、工夫すれば活用できそう」という場合は、建物を残したまま活用できないかを検討してみてください。

建物を残して活用したい場合に注意したいのが、再建築不可物件におけるリフォームや修繕には一定の制限がかかる点です。

まず建築物に大規模な修繕や模様替えをおこなうには、建築確認申請をおこない機関からの許可を得る必要があると建築基準法に規定されています。しかし、再建築不可物件はそもそも建築基準法などに適合していない状態であるため、原則として建築確認で許可が下りることはありません。そのため、不動産が再建築不可状態である限りは、建築確認申請が不要となる「建物の構造や性質を変えない小規模のリフォームや修繕対応」しかできないと思っておきましょう。

「建物を残してもメリットが少ない」「取り壊したほうが活用しやすい」などの場合は、更地にして活用することを検討してみてください。

参考:国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」

参考:e-Gov法令検索「建築基準法」

再建築不可物件を更地にして土地を活用する

再建築不可物件を更地にする場合、土地そのものをうまく活かしたり、再建築不可物件の土地でも利用できる建物・設備を設置したりなどの方法で活用します。

<更地にして活用するのに向いているケース>

- 建物が老朽化や瑕疵がひどく、活用が難しかったり倒壊の危険があったりする

- 倒壊のリスクがあったり景観や衛生上の問題が出たりしている空き家を放置していて、自治体から勧告によって固定資産税の優遇措置がなくなる可能性がある

- 住宅用地の特例の適用外で更地にしても固定資産税の納税額が変わらない

- 建物の維持費が高く、建物を活用しても収益性が悪い

- 「近くにショッピングモールや住宅地があって自動車や自転車の利用者が多い」など、駐車場・駐輪場を始めとする土地単体を活用したビジネスに向く立地にある

一つ注意点として、更地にしても再建築不可の状態は解消できない点です。再建築不可の原因の多くは「接道義務違反」であり、建物を取り壊したところで接道義務違反の事実は変わらないからです。

再建築不可の状態を解消したいときは、当記事「再建築不可物件でも再建築可能にするための対策」も併せてご覧ください。

再建築不可物件を解体せずに活用する方法

再建築不可物件を解体せずに活用したい場合は、以下の方法が考えられます。

| 再建築不可物件を解体せずに活用する方法 |

向いているケース |

| リフォームをして所有者が住む |

収益は求めていない、住むのにちょうどよい立地にあるなど |

| 民泊やシェアハウスなども視野に入れつつ戸建賃貸として運用する |

利便性や交通アクセスがよい立地にある、民泊なら観光地の近くにあるなど |

| カフェや路地裏ショップなどの店舗として貸し出す |

人通りが多い立地にある、商業が盛んな地域にあるなど |

| トランクルームや倉庫として貸し出す |

低コストで安定した収益を得たいなど |

| アトリエや作業場として貸し出す |

所有者が大規模なリフォームや修繕をしなくても貸し出せる建物があるなど |

リフォームをして所有者が住む

リフォームして所有者自身で再建築不可物件に住む場合なら、ほかの人に貸し出したら問題が出る可能性がある建物でも、自分が問題ないと思うならそのまま利用できます。

自分が生活できる最低限のリフォームだけで済むため、賃貸経営や建物の解体などと比較してかかる費用も抑えやすくなります。貸出相手や店舗利用者とのトラブルも発生しないことから、一番穏便に再建築不可物件を活用できる方法と言えるでしょう。

ただし、再建築不可物件が現在の自分の生活圏内にあるかを確認しておいてください。たとえば、再建築不可物件へ引っ越した後に通勤や子どもの通学距離が長くなると、疲労やストレスが増加するリスクがあります。

また、賃貸や貸出での運用と違って、収入が一切発生しない点も注意が必要です。

<こんな人におすすめ!>

- 周辺に商業施設や病院などがある立地で生活しやすい環境が整っている

- リフォームや修繕、解体などの費用をかけずに活用したい

- 不動産収入を得ることをとくに考えていない

民泊やシェアハウスなども視野に入れつつ戸建賃貸として運用する

建物を解体せずに置いておき、民泊やシェアハウスなども視野に入れた戸建賃貸として運用する方法もあります。戸建賃貸とは、一戸建てを賃貸アパートのイメージで、丸々一軒を貸し出して家賃を得る仕組みです。

戸建賃貸の家賃相場は、戸建の大きさや地域によって変動します。東京や大阪などの大都市圏だと月額10万~30万前後、東京23区などでは月額50万円以上のところも見受けられます。ほかの地域だと、月額10万前後が多いです。

仮に月額15万円の戸建賃貸で運営するなら、年間180万円の家賃収入になります。

なお政府統計によると、賃貸アパートなども含めた平均家賃は月額6万円です。

戸建賃貸のメリットは、貸し出せれば安定した収入が得やすいことです。賃貸アパートと異なり原則として1世帯に貸し出すので、部屋の数が多い賃貸アパートと比較して空き室がいくつも出るリスクは小さくなります。

また、民泊やシェアハウス、コワーキングスペースなどとしての需要が見込まれるなら、そちらの運用へすぐに替えられる柔軟性も魅力です。たとえば観光地に近い立地にあるなら、民泊経営のほうが収益を期待できます。

家族が多い世帯や生活音が気になる人など、賃貸アパートやマンションではニーズを満たせないところへアプローチできるのも、戸建賃貸ならではの強みです。ファミリー層なら長期的な利用を期待できるため、頻繁な入居者の入れ替えもなく入居者募集にかかる負担も抑えられます。

ただし、賃貸アパートと比較すると知名度がまだまだ一般的な認知度が高くないうえに、単身者からの需要を見込むのも難しいことから、借主を見つけづらいのが賃貸戸建のデメリットです。

なお途中で民泊として活用したい場合は、住宅宿泊事業法や旅館業法などの遵守や手続きが必要になるので、あらかじめ確認しておいてください。民泊経営については、以下の関連記事で詳しく解説しています。

<こんな人におすすめ!>

- 賃貸アパート経営のように家賃収入を得たい

- 家族が多い世帯の需要が見込める立地にある

- ほかの活用方法を思いついたときにすぐに運用方法を切り替えたい

カフェや路地裏ショップなどの店舗として貸し出す

人通りが多かったり、商業地区として賑わいのある地域なら、カフェやショップなどの店舗・テナントとして貸し出すのも、再建築不可物件を活用する方法としておすすめです。

近年では古民家風カフェや路地裏ショップなど、古い建物や隠れ家的な雰囲気を活かしたお店も顧客から受け入れられています。そのため、築年数が古い建物でも、大きな初期投資をせずとも店舗やテナントとしての需要を期待できるでしょう。

店舗やテナントとして貸し出す場合、賃料・テナント料の相場は主要都市部だと1坪あたり月額1万円~3万円程度が相場です。仮に15坪の貸店舗で1坪あたり2万円なら月額30万円、年間360万円の収入です。人気の立地であるほど、高額の賃料・テナント料に期待できます。

ただし、カフェや路地裏ショップとして貸し出す場合、内装・外装ともに大きな改装が必要です。もし賃貸期間が終了しても、その後も貸店舗・テナントとしてしか運用が難しくなるでしょう。また、借主が見つかるかは戸建賃貸以上に立地に左右されるため、立地が悪いと長期間空き室になる事態も想定されます。

店舗・テナントとして貸し出す場合は、ハウスメーカーや不動産会社の協力を得て、営業活動のサポートや間取りについてのアドバイスなどを受けるのが無難です。

再建築不可物件が店舗型ビジネスをするのに向いている立地にあるなら、店舗として貸し出す活用方法も検討してみてください。

<こんな人におすすめ!>

- 周辺に人通りが多く、店舗型のビジネスをするのにうってつけの立地にある

- 住みたい人からの需要がなくても、店舗としなら魅力に溢れる建物がある

トランクルームや倉庫として貸し出す

再建築不可物件は、トランクルームや倉庫など、人ではなく物を置くためのスペースとしても貸し出せます。

トランクルームとは、一般的な倉庫よりも小規模な保管スペースです。1部屋あたり1~5畳程度の大きさになります。

トランクルームサービスを提供する株式会社キュラーズの調査によると、トランクルーム市場は16年連続で拡大しており、2024年に約850億円に到達しました。2027年には1,000億円規模に達する見込みで、今後もさらなる成長を期待できます。

ただし、収益の大きさで見ると、賃貸アパート経営のほうが優れています。再建築不可物件が戸建規模だと仮定すると、トランクルームや倉庫は1契約あたりの単価が月額3,000円~2万円程度と賃貸物件よりも控えめです。また、満室到達までの広告宣伝費や時間も中長期的に必要です。

一方で、トランクルームや倉庫としての活用なら、人の生活や出入りに伴う原状回復やトラブル対応などは原則として発生しません。設備修理やゴミ出し管理なども必要ないため、初期費用や維持管理費は賃貸物件よりも抑えられます。

また、トランクルームや倉庫は物さえ置ければよいので、賃貸物件や貸店舗よりも立地や内装・外装に求められる条件が緩いのもメリットだと言えます。

高収益よりも、低収益でも安定した運用を求める人におすすめの活用方法です。ただし、トランクルームや倉庫は住居系の用途地域などで一部接地が制限されるため、事前に確認しておきしょう。

<こんな人におすすめ!>

- トランクルームの今後の将来性を個人的に見込んでいる

- 普段の維持管理や建物内外の改装の手間を省きたい

- 高収入でなくても安定した活用方法を求めている

アトリエや作業場として貸し出す

住居や店舗としての用途以外にも、個人の趣味やクリエイター、職人向けのアトリエ・作業場として貸し出す活用方法もあります。

アトリエや作業場は生活の場ではなく、また利用者以外が足を踏み入れる環境ではないため、賃貸物件や貸店舗と比較して大掛かりなリフォームや修繕をせずとも運用しやすいメリットがあります。

ただしニッチな需要を狙うことになるため、安定した収益を狙うのは難しくなるでしょう。逆に言えば、競合他社では需要を満たせない層をターゲットにできるため、特定の層からのリピートがあれば長期的な収益を見込みやすくなるはずです。

住居系の地域にある再建築不可物件だと、作業場の面積などに制限がかかる可能性があるので事前に確認しておいてください。

<こんな人におすすめ!>

- 建物内外の改装の手間を省きたい

- 周辺に町工場やクリエイターの事務所などが集まっている

再建築不可物件を解体して土地を活用する方法

再建築不可物件を解体して土地を活用したい場合は、以下の方法が考えられます。

| 再建築不可物件を解体して土地を活用する方法 |

向いているケース |

| 月極の駐車場や駐輪場として活用する |

周辺が住宅街やオフィス街で、長期的に駐車場を借りたい人が集まる立地にあるなど |

| コインパーキングとして活用する |

周辺に一時的なパーキングを利用したい人が集まる立地にあるなど |

| 資材置場として貸し出す |

初期費用をかけずに、土地を遊ばせない程度に活用したい人など |

| 農園や家庭菜園の土地として貸し出す |

農地として再建築不可物件を活用できそうなど |

| 自動販売機を設置する |

ほかの土地活用を実施しており、自動販売機を併設したいなど |

| コンテナハウスを設置して仮設住宅・ゲストハウスなどとして使用する |

コンテナハウスを活用したいなど |

月極の駐車場や駐輪場として活用する

月極の駐車場や駐輪場として活用するなら、月単位で安定した収益を期待できます。接道義務が満たせていない土地や不整形地でも、自動車や自転車が通れる間口さえあれば、駐車場や駐輪場としての運営が可能です。

駐車場・駐輪場として活用するメリットは、初期費用が安くなる点です。たとえば、アスファルト舗装なら1㎡あたり平均5,000円かかるので、30~40坪の土地なら50万~66万円の支出で済みます。

ただし管理会社に業務を委託する場合は、賃料収入×5%~10%の管理委託費が別途発生します。

普通車の駐車場を運営すると仮定した場合、賃料を1台あたり1万円で合計10台計算だと、最大で月額10万円、年間で120万円です。管理委託費5%なら、管理委託費が月額5,000円、年間6万円かかります。この程度の規模なら収益性は高いとは言えないものの、もっと広い土地ならより大きな収益を見込めるでしょう。

ただし駐車場や駐輪場として運営するには、再建築不可物件の立地が非常に重要です。周囲に住宅街やオフィス街があって車の利用者が多い、駅の近くで自転車を止めたい社会人や学生が多いなどの環境がないと、利用者を確保するのは難しくなります。また、土地が狭すぎると、そもそもの利用者数が制限されて採算を取るのが困難になるリスクもあります。

なお駐車場・駐輪場として活用する場合でも、駐車場法第12条に基づく「都市計画区域内で運営する」「駐車面積が500㎡以上で路外にある」という条件に該当しないなら、設置場所の市区町村への届出は必要ありません。

<こんな人におすすめ!>

- 「住宅街だけど駐車場が少ない」「オフィス街でも車を停められないビジネスパーソンが困っている」など、長期間の駐車・駐輪を求める人が多い立地にある

- 土地がある程度広く、一定以上の利用者がいても問題がない

コインパーキングとして活用する

コインパーキングとは、1か月単位で賃料が発生する月極駐車場・駐輪場とは異なり、1時間単位などの時間貸し形式で運営する無人駐車場サービスです。

再建築不可物件をコインパーキングとして活用する場合は、月極駐車場・駐輪場のような同じ人の継続的な利用が見込めるかではなく、一時的に自動車や自転車を停める人が集まる立地かどうかが重要になります。

たとえば大型ショッピングモール、主要駅、公共施設、病院などの近くにあるなら、コインパーキングとしての需要を期待できるでしょう。また、夜間や24時間営業でも稼働が期待できる立地かどうかや、周辺に競合他社が多すぎないかなども、運営するうえでのチェックすべきポイントです。

たとえば、駐車場の台数6台、コインパーキングの料金1時間あたり400円、12時間365日営業、稼働率50%とした場合、以下のようにシミュレーションできます。

・1台あたりの1日平均売上:400円×12時間×50%=2,400円

・1か月あたりの平均売上:2,400円×6台×30日=43万2,700円

・1年あたり:2,400円×6台×365日=525万6,000円

※稼働率とは、1台分の駐車スペースが1日あたり平均して利用されている率です。12時間営業で50%なら、1台分の駐車スペースが平均6時間埋まっていることになります。

上記は、あくまで単純計算です。もし台数4台、稼働率が30%になると1か月あたりの平均売上が17万2,800円になります。

<こんな人におすすめ!>

- 周辺に大型ショッピングモールや駅など一時的に駐車場を利用する人が見込めそうな立地にある

- 周辺にほかのコインパーキングが多すぎない

資材置場として貸し出す

ガーデニング用品、エクステリア用品、建材、砂利など、外部に置いても影響が少ない資材関係の置場としてなら、更地の再建築不可物件でも活用しやすくなります。もし周囲に商業施設や住宅が少ない立地であっても、資材置き場なら製造・建築系の企業や、倉庫には収納しにくいタイプの商品を扱う店舗などからの需要を期待できるでしょう。

資材置場の賃料の目安は、貸し出す土地の固定資産税の2倍~8倍程度です。実際には、周辺地域の需要や固定資産税の金額に大きく影響を受けます。1坪あたりに直すと1か月に数百円程度と、大きな収益を見込むのは難しいのが実情です。

しかし大規模な整地やプレハブ・コンテナの設置も必須ではないため、初期費用をほとんどかけずに運営できるのが資材置場のメリットです。また、資材置場以外の運用に切り替えたいときでも、利用者に事前に告知しておけばすぐに撤退してもらえます。

活用方法がまだ決まっていないけど、とりあえず遊ばせておくのがもったいないというケースなら、一時的に資材置場とするのもよいでしょう。

<こんな人におすすめ!>

- 活用にあたってできる限り整地や改装の手間を省きたい

- 効率のよい活用方法が見つかるまで、とりあえず遊ばせることなく利用したい

農園や家庭菜園の土地として貸し出す

農園用地や家庭菜園スペースとしての貸出は、意外にも都市部での需要を見込めます。具体的には、都市部に住みながら作物を育てたい人や、体験型農業を提供したい経営者からのニーズが想定されます。本格的な農業というより、農業体験や趣味レベルの活用などが目的です。

貸農園の相場は、月額1万円前後です。ほかと比較して収益性が高いとは言えないものの、再建築不可物件が農地でも遊ばせずに活用できます。土地の形状もそこまで問われません。農具の準備とロープでの仕切りなどだけで始められるので、初期費用も安めで抑えられるのもメリットです。

貸し農園を始める場合、農地を区画分けして貸し出す「特定農地貸付法」が多く利用されます。特定農地貸付法を適用するには、以下の要件を満たす必要があります。

- 1人あたりに貸し出すのが約30坪である10アール未満であること

- 単独ではなく必ず複数人へ貸し出すこと

- 貸付期間は5年以内であること

- 利用者はあくまで自家栽培であり営利目的で使わないこと

なお、貸し農園にせずとも、所有者自身の家庭菜園で使うのも1つの方法です。

<こんな人におすすめ!>

- 「耕せば農園にできそう」など、すでに農地としての活用が見込める土地の状態である

- 近くの地域に有名な農産物があるなど、ほかの地域よりも家庭菜園の需要が見込めそうである

自動販売機を設置する

敷地内に自動販売機を設置し、売上に応じた収益を得る活用方法があります。

運用方法は、自分ですべてを管理する「セミオペレーション」、業者に管理を任せる「フルオペレーション」があります。フルオペレーションなら、運営ノウハウがなくても問題ありません。

自動販売機の設置のメリットは、運営に必要な費用が少ない点です。人件費をかけずとも24時間稼働が可能であり、設置するための土地のスペースもそこまで必要ありません。また、駐車場やコインパーキングなど、ほかの土地活用と併用できるのも自動販売機ならではの強みです。

近年では、飲料以外にも飲食の自動販売機も登場しています。余裕があればテーブルや椅子なども準備することで、休憩スペースのように利用してもらえます。

とはいえ、自動販売機の設置によって得られる収益はほかの活用方法と比べると非常に少ないのが実情です。たとえば、1本120円を1か月で300本売り上げたとしても、3万6,000円の利益に留まります。フルオペレーションなら、そこから委託手数料が20%~30%ほど引かれます。電気代の支払いも考慮すると、自動販売機の設置単体での黒字化は難しいでしょう。

そのため、自動販売機の設置はほかの土地活用と並行するのがおすすめです。

<こんな人におすすめ!>

- 自動販売機のほかにも建物や土地を活かした活用を実施または検討している

コンテナハウスを設置して仮設住宅・ゲストハウスなどとして使用する

コンテナハウスとは、もともと輸送用として使用していたコンテナを、住居やオフィスなどに転用した建築物のことです。設置したコンテナハウスを仮設住宅やゲストハウスとして第三者に貸し出せば、賃貸物件のような運用ができます。

コンテナハウスを基礎に固定して継続的に使用するときは、コンテナハウスも建築基準法上の建築物扱いです。

本来、建物の新築や増改築には建築確認申請が必要であり、再建築不可物件だと申請が通ることはないと前述しました。しかし、コンテナハウスに基礎工事をせずいつでも移動できる状態にしておけば建築確認申請は不要となって、更地の再建築不可物件に設置できる可能性があります。

また、再建築不可物件に建物が残っていてなおかつ建築基準法上の要件を満たす増改築なら、建築確認申請が不要になります。

建築基準法第6条第2項に定められた、建築確認申請が不要になる要件は次の通りです。

- 床面積の合計が10㎡以下であること

- 防火地域・準防火地域に該当しないこと

- 増築・改築・移転であること

しかし、建築確認申請が不要なコンテナハウスは大きさにして6畳未満と狭く、省スペースを借りたい人からの需要しか見込めない点に注意が必要です。土地の間口が狭すぎるとコンテナハウス自体が搬入できないリスクや、固定資産税の納税義務なども存在します。

上記の解説について、コンテナハウスを建築物とみなすか、移動可能な状態であるか、運用方法に問題がないかなどは、各自治体の決まりは判断にも大きく左右されます。コンテナハウスを設置する際は、必ず自治体の確認を取っておきましょう。

なおコンテナハウスを設置するには、コンテナハウス本体の購入に加え、基礎工事や配管工事なども必要です。「100万円程度で設置できる」と紹介するところも多いですが、実際には安くても200万~300万円以上の費用が必要だと思っておきましょう。

<こんな人におすすめ!>

- 戸建賃貸・貸店舗ほどの大きさは必要ないが、トランクルームよりは大きいスペースを求める人の需要を狙いたい

- コンテナハウスの設置ができそうな地域にある

参考:国土交通省「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」

再建築不可物件でも再建築可能にするための対策

再建築不可物件であっても、再建築不可となっている原因を取り除けば再建築が認められます。

再建築不可物件となっている理由の多くは、接道義務違反です。接道義務とは、避難経路や緊急車両の通行路の確保など、安全上の理由から土地の接道部分に一定の決まりを設けたものです。

<接道義務の要件>

- 幅員4m以上の建築基準法上の道路に間口が2m以上接している

- 特定行政庁が指定した区域の場合、幅員6m以上の建築基準法上の道路に間口が2m以上接している

再建築不可物件のなかには、建築基準法の制定以前に建てられたことや、法改正によって現在の基準に適合しなくなったことが原因で、接道義務違反となっているケースがあります。このような建物は「既存不適格建築物」と呼ばれます。

この接道義務違反を解消できれば、再建築可能な通常物件になります。通常物件になれば新築、増改築、リフォームなどの制限がほぼなくなるため、マイホームの建て替えから賃貸アパートの新築など、所有者の裁量で不動産を自由に活用できます。不動産市場での需要が高まることで、一般の人への高額売却も期待できるでしょう。

接道義務違反を解消する方法としては、「接地する道路を4m以上にしたり建築基準法上の道路であると認めてもらったりする」「間口を広げる」などが考えられます。具体的な方法は、次の通りです。

| 接道義務違反を解消する方法 |

概要 |

| 隣地の一部を買い取る・交換する |

・隣地を買い取って間口を2m以上にする

・間口と隣接する隣地と、自分が持つほかの土地の一部を交換し間口を2m以上にする |

| セットバックする |

自分の土地を道路の中心線から2mの位置に後退させ接地する道路を広げることで、幅員4m以上にする |

| 43条但し書き申請をする |

一定の条件を満たして建築審査会の同意を得て、建築基準法上の道路に該当しない道を43条但し書き道路として認めてもらい、接道義務を満たす |

なお、接道義務違反以外の原因で再建築不可になるケースもいくつか存在します。以下の表で具体例をまとめました。

| 再建築不可の原因 |

概要・解消方法 |

| 土地が市街化調整区域にある |

・市街化調整区域にある土地では住宅や商業施設などの建築が制限されている

・原則として都道府県知事の許可が必要になるが、「自分または親族が所有者かつ自分または親族が住む住宅」「運動・レジャー施設、コンビニエンスストアなど地域に需要があり貢献できる建物」など一定の要件を満たすものは再建築できる |

| 容積率・建ぺい率などの制限に引っかかる |

・容積率や建ぺい率がオーバーした建物だと、同規模の住宅は再建築できなくなる

・容積率・建ぺい率をオーバーしない建物なら再建築できる |

活用が難しい再建築不可物件は専門の買取業者に売却するのも得策

再建築不可物件のなかには、ここまで解説した方法でも活用が難しいものがあります。また、そもそも経営ノウハウを持っていない人は収益化する自信がないというケースもあるでしょう。

自分で活用できないなら、いっそのこと売却して手放したいと思う人もいるのではないでしょうか。しかし、再建築不可物件は一般の人からの需要がほぼなく、一般の不動産市場での売却は非常に困難です。

そこで、再建築不可物件を売却したいときは、再建築不可物件を専門とする買取業者への売却をおすすめします。不動産の買取業者とは、不動産を自ら直接買い取り、買い取った不動産を自ら活用して利益を得ている業者です。買取業者のなかには再建築不可物件を専門に取り扱うところがあり、そこへなら再建築不可物件でも売却を期待できます。

再建築不可物件を専門とする買取業者へ依頼すれば、売主にとって以下のメリットがあります。

| 再建築不可物件専門の買取業者へ買取を依頼するメリット |

概要 |

| 仲介での売却が難しい再建築不可物件でも買取に期待できる |

一般の人からの需要が低い再建築不可物件でも、積極的な買取や適切な査定を期待できる |

| 数日〜1週間程度で現金化できる |

現金化まで3か月~6か月かかる仲介と比較してスピーディーに進められる |

| 家財などが残っていてもそのままの状態で買い取ってもらえる |

売却前にリフォームや修繕対応などをしなくて済むため、必要な支出や労力が軽減される |

| 契約不適合責任を問われずに売却できる |

不動産売却後のトラブルを避けられる |

もし、買取業者への再建築不可物件の売却を検討していて、「どの買取業者へ査定を依頼すればわからない」とお悩みであれば、当サイト「イエコン」を利用してみてください。イエコンなら、再建築不可物件を専門とする買取業者を都道府県別で無料検索できます。買取業者の特徴をまとめたコラム記事やお問い合わせ方法も確認できるので、相談や査定の依頼をスムーズに進められます。

仲介での売却が難しい再建築不可物件でも買取に期待できる

原則として一般の人とマッチングさせる不動産仲介を利用しても、一般の人からの需要が低い再建築不可物件を売却するのは困難です。そもそも、再建築不可物件自体を取り扱わない不動産会社も珍しくありません。

もし購入希望者がいたとしても、銀行は再建築不可物件を担保としてほとんど評価しないため、購入希望者は住宅ローンを使えないことがほとんどです。そのため、一般の人では購入を諦めてしまう可能性がより高くなります。

一方、再建築不可物件を専門とする買取業者なら、再建築不可物件を積極的に買い取ってくれます。再建築不可物件の特性を理解しており、再建築不可物件であっても活用して収益化できるノウハウを持っているからです。

再建築不可物件専門の買取業者なら、普通の不動産会社では見つけるのが難しい再建築不可物件の資産価値を正しく査定したうえで、適切な価格で買い取ってくれるでしょう。

数日〜1週間程度で現金化できる

買取業者は自社で直接不動産を買い取るビジネスモデルであるため、不動産仲介のように売却活動を経て不動産市場の買い手を探す必要がありません。

買取業者への不動産売却なら、数日~1週間程度で現金化できます。スピードに自信がある買取業者なら、最短即日での現金化も可能です。不動産仲介は現金化まで平均3か月~6か月と言われており、買取業者は非常にスピーディーであると言えるでしょう。

家財などが残っていてもそのままの状態で買い取ってもらえる

再建築不可物件は、「老朽化が進んでいて修繕すべき箇所が多い」「活用できないからと放置していて管理・清掃が行き届いていない」などのケースが珍しくありません。再建築不可物件を相続で取得したときは、遺品整理や廃棄物処理などの作業が発生します。

しかし、買取業者なら現況有姿買取に対応しているところが多く、修繕箇所や家財などが残っていてもそのままの状態での買取を期待できます。リフォームや清掃、解体などにかかる費用の節約や、体力面・精神面での負担軽減につながるでしょう。

契約不適合責任を問われずに売却できる

契約不適合責任とは、引き渡された不動産が契約内容と異なるときに、買主が売主に責任追及として、契約解除、減額請求、損害賠償請求などを要求できる民法上の決まりです。

買取業者へ売却する場合、原則として契約不適合責任は免責とする契約になるため、不動産売却後に何かしらの問題が発覚しても買取業者から責任を問われることがありません。たとえば、買取業者へ売却した再建築不可物件に大規模な雨漏りが見つかったとしても、修繕やリフォームはすべて買取業者のみで対応します。

ただし、契約不適合となる部分を知っていながら隠して買取業者へ売却したときは、契約不適合責任免責は無効になります。

再建築不可物件を活用せずに所有し続けることのリスク

活用の失敗や頻繁な維持管理を避ける意味で、再建築不可物件をあえて活用せずに放置したいと思う人もいるかもしれません。しかし、再建築不可物件を活用せずに所有し続けることには、非常に多くのリスクが伴います。

ここからは、再建築不可物件を活用せずに所有し続ける以下のリスクについて解説します。

- 建て替えができず老朽化が進んでしまい建物部分の資産価値が減少し続ける

- 老朽化が進むほど倒壊リスクが高まる

- 固定資産税などの税金・維持管理費を負担しなければならない

- 空き家のまま放置すると固定資産税が最大6倍になる

建て替えができず老朽化が進んでしまい建物部分の資産価値が減少し続ける

再建築不可物件は建て替えや大規模リフォームに制限がかかるため、通常物件よりも老朽化が進みやすくなります。老朽化が進むほど資産価値は下がり続けるため、売却がさらに困難になるリスクがあります。

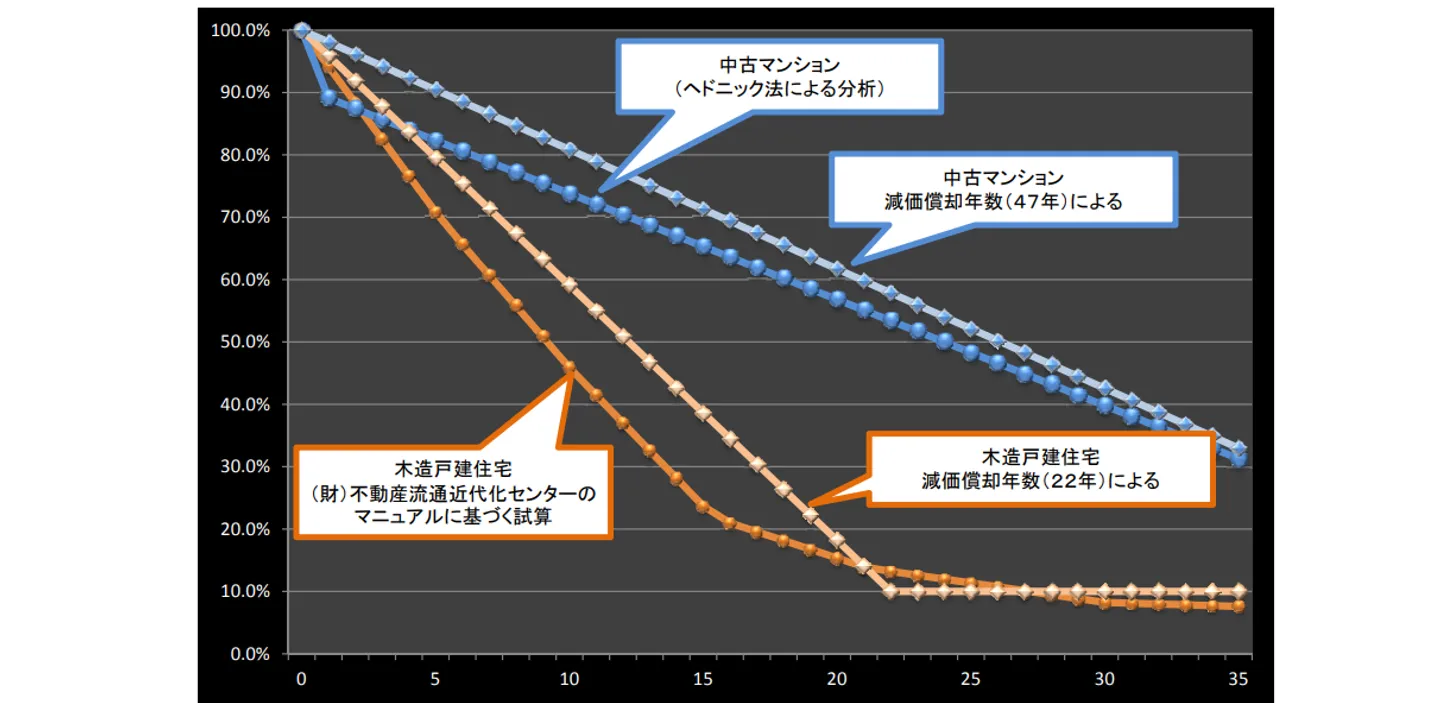

実際に国土交通省の資料によると、築20年以上経過した戸建住宅の資産価値がほぼゼロになるとの調査結果が出ています。

国土交通省 中古住宅流通、リフォーム市場の現状

また、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」が運営するレインズの調査でも、築年数が古いほど中古マンション・中古戸建のいずれにおいても成約価格が下がっている傾向が見られました。

実際の売却価格は再建築不可物件の状態、立地、所在地域によって左右されるとはいえ、放置による老朽化は資産価値に確実なマイナスをもたらすと考えられます。

老朽化が進むほど倒壊リスクが高まる

再建築不可物件の老朽化は、資産価値の減少だけではなく倒壊リスクを高めることにもつながります。とくに長期間メンテナンスや修繕などをしないままだと老朽化や耐震性の劣化など進み、台風や地震などの災害で倒壊する可能性が上がります。

もし建物が倒壊したことで周辺住民にケガなどの被害が出ると、損害賠償請求などに発展するかもしれません。

固定資産税などの税金・維持管理費を負担しなければならない

再建築不可物件を始めとする不動産は、毎年1月1日時点で所有していると固定資産税・都市計画税が発生します。所有者が不動産を活用しているか否かは関係ありません。

また、再建築不可物件での害虫・害獣発生、ゴミの不法投棄、治安の悪化などを防ぐためにも、草木の手入れや定期的な清掃などが必要です。手入れや清掃などにかかる維持管理費も、不動産の所有者が原則として負担します。活用せずに所有し続けると、収益が発生せず継続的な支出のみを負担しなければなりません。

空き家のまま放置すると固定資産税が最大6倍になる

空家等対策特別措置法に基づき、倒壊や衛生上の問題があると判断された「特定空き家」や、将来的に特定空き家となる可能性があると判断された「管理不全空き家」に指定されると、固定資産税の軽減措置である「住宅用地の特例」が受けられなくなります。

住宅用地の特例が適用されている不動産は、固定資産税が最大1/6に減額されています。住宅用地の特例とは、アパートなどを含む人が住むための家屋の敷地として使われている土地に対して、固定資産税・都市計画税の減額措置をおこなう制度です。

この軽減措置がなくなると、固定資産税が最大6倍になります。

まとめ

再建築不可物件を活用したい場合、建物を残したまま活用するパターンと、更地にして活用するパターンがあります。再建築不可状態のままで更地にするとその後も一切建物が建てらない可能性があるため、まずは建物を残した活用を検討した後に更地での活用を考えるようにしましょう。

再建築不可物件を活用せずにそのまま所有し続けると、建物の老朽化による資産価値減少や固定資産の支払いなどのリスクが継続して発生します。リスク低減の意味でも、再建築不可物件は放置せず、活用や売却ができないかを一度検討してみてください。

再建築不可物件の活用が難しいときは、再建築不可物件を専門とする買取業者への売却がおすすめです。一般の人からの需要が低い再建築不可物件であっても、数日~1週間での現金化や現況有姿買取などに期待できます。

再建築不可物件の活用に関するよくある質問

再建築不可物件を活用する場合に注意すべき点はありますか?

民泊としての活用なら住宅宿泊事業法や旅館業法、コンテナハウスなら建築基準法など、活用方法それぞれに応じた法令の遵守が必要になるため、あらかじめどの法律が適用されるのかを確認しておきましょう。わからないときは、不動産に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

再建築不可物件を売却以外で手放す方法はありますか?

贈与や寄付などが考えられますが、再建築不可物件に関して取得するリスクが大きすぎるため、現実的な方法ではありません。