共有名義のマンションを売却するには共有者全員からの同意が必要

前提として、不動産を複数人で所有している場合、すべての共有者が不動産全体を使用・収益する権利を持っています。特に、共有名義のマンションの売却に関しては、民法で下記のように定められているため共有者全員の同意が必要です。

民法251条

「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができない。」

引用元 民法 | e-Gov 法令検索

マンションの全体の売却は、共有物に変更を加える「変更行為」に該当するため、民法251条に基づき、共有者全員の同意を得なければなりません。つまり、共有者の誰かが単独で勝手に売却したり、大きく改築したりすることはできません。

ワンポイント解説

マンションの管理や修繕といった「管理行為」についても、民法252条により、持分価格の過半数の同意が求められます。

民法252条

「共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」

引用元 民法 | e-Gov 法令検索

「マンションの修理」については、その規模や内容によって求められる同意の範囲が異なります。売却に限らず、マンションの維持や管理についても、共有者間で適切に協議しながら進めていくことが重要です。

共有持分のみの売却であれば自由に単独で行える

前述のとおり、共有名義のマンション全体を売却するには共有者からの同意が必要ですが、共有持分だけであれば単独で売却できます。共有持分とは、共有不動産のうち自分が所有権を有する割合のことです。

民法の第206条は、自身の所有物ならば自由な使用・処分する権利を認めています。

民法第206条

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

引用元 民法 | e-Gov 法令検索

つまり共有名義のマンションのうち、「共有持分」であれば単独での売却が可能です。なお、共有持分のみの売却を検討する際には、持分売却の特徴を把握しておくことをおすすめします。

| 共有持分の主な買い手 |

・他の共有者

・不動産会社

・機関投資家 など |

| 共有持分の売却相場 |

・通常物件よりも安くなりやすい

・市場価格×持分割合×1/2か1/3が相場 |

共有持分の売却は、不動産全体ではなく「権利の一部」を手放す形になります。購入しても利用や活用に制限がかかるため、一般の人は買い手になりづらい傾向です。そのため、不動産会社や他の共有者などが主な売却先になります。

また、共有持分は権利関係が複雑で単独での利用が難しいことから、通常の不動産よりも売却価格が安くなりやすいです。そのため、共有持分を売却する際はこのようなリスクがあることを踏まえて慎重に判断することをおすすめします。

共有名義のマンションを売却する方法

共有名義のマンションの売却方法はさまざまですが、ほかの共有者の意向や希望する売却の進め方などによって適した売却方法が異なります。

| 共有者全員から同意を得たうえで共有名義のマンションの全体を売却する |

・共有者全員がマンションの売却に前向きである

・コストをかけずにできるだけ相場価格で売却したい

・売却金を持分に応じて分配することに異論がない

・共有者全員が売却活動に協力できる状況にある |

| ほかの共有者全員から持分を買い取って単独名義にしてから全体を売却する |

・売却自体には全員賛成しているが、売却価格やタイミングで意見がまとまらない

・持分を買い取るだけの財力がある

・自分1人の判断で柔軟に売却活動を進めたい |

| 相続時であればマンションを換価分割する |

・マンションを複数の相続人で共有しており、現物分割や共有の継続が難しい

・相続人間で不動産そのものを使う予定がない

・相続人全員が現金での分配を希望している

・できるだけ公平に資産を分けたいと考えている |

それぞれの内容をみていきましょう。

共有者全員から同意を得たうえで共有名義マンションの全体を売却する

民法251条は、共有不動産であっても、共有者全員が同意すれば売却(変更行為)を認めています。共有名義のマンションを丸ごと売却したい場合や、共有者全員が売却に納得している場合は、全員から同意を得たうえで売却するのが良いでしょう。

この場合には、次のようなメリットとデメリットがあります。

| メリット |

デメリット |

・一般の不動産のように仲介でも売却に期待できる

・一戸売りのため相場価格での売却ができる可能性がある

・売却代金は話し合って分配できる |

・1人でも反対すると売却できない

・全員の同意を得るのが難しい可能性がある

・売却方法・売却金額でもめる可能性がある

・売却金の分配でもめる可能性がある |

共有者全員でマンションを売却する場合、一般の不動産と同様に単独所有の不動産として売却できます。そのため、相場価格での売却を実現できる可能性が高いのがメリットです。

一方で、共有者全員から売却の同意を得るには相応の労力が必要な可能性があります。特に、売却時期や価格設定、分配方法など細かい部分で意見が食い違うと、売却そのものが遅延したり、中止せざるを得なかったりするリスクもあるでしょう。

そのため、売却手続きを始める前に、共有者全員でしっかりと話し合い、細かな取り決めまで合意形成しておくことが重要です。

ほかの共有者全員から持分を買い取って単独名義にしてから全体を売却する

共有者全員が、マンションの売却自体には賛成しているものの、売却方法や金額をめぐってなかなか売却が進まないということもあるでしょう。そのようなときは、ほかの共有者全員から持分を買い取り、単独名義にしてから売却するのも選択肢の1つです。

単独名義にする本質的なメリットは、「全員の意見を一致させる必要がなくなる」という点にあります。単独名義になれば、価格設定や売却時期などの意思決定を自分1人で完結できるため、他の共有者との調整・説得といった工程を省略でき、結果として売却の実現が早まりやすいのです。

意見の対立をまとめるのではなく、意思決定権を一本化することで、売却のハードルを下げるというのがこの手法の本質といえます。また、権利関係がシンプルな単独所有の物件として売却できるため、売却価格の低下リスクを抑えやすくなるほか、売却の成功率も高まる可能性があります。

一方で、デメリットとしては持分を買い取る際の交渉リスクと資金調達の課題が挙げられます。たとえば、他の共有者が売却を拒否したり、相場以上の高値での買取りを求めてきたりと交渉がこじれるケースが挙げられます。

また、持分をすべて買い取るためには、当然ながら多額の資金が必要です。そのため、事前に自己資金の準備や金融機関から融資してもらえる金額を確認しておきましょう。

このように、資金調達や交渉の難しさなどクリアすべき課題はありますが、次のような人にとっては現実的で効果的な方法といえます。

- 共有者との調整に時間をかけたくない人

- 売却活動を自分の裁量で進めたい人

- 必要な資金を確保できる、または融資の見通しがある人

- 他の共有者との関係が比較的良好で、交渉の余地がある人

相続時であればマンションを換価分割する

マンションを相続するタイミングであれば、換価分割の検討もおすすめです。換価分割とは、不動産をすべて売却し、その売却益を持分にしたがって相続人同士で分配する方法です。

例えば、3人で1/3ずつ共有するマンションが3,000万で売れた場合は、1,000万円ずつ分配します。換価分割には次のようなメリットとデメリットがあります。

| メリット |

デメリット |

・一般の不動産のように仲介でも売却に期待できる

・相場価格での売却が可能

・公平感のある分配が可能 |

・全員が換価分割に同意する必要がある

・競売での売却は相場価格より下がる可能性がある |

換価分割の魅力は、不動産を現金化し、公平に分配できる点にあります。

不動産のままでは物理的に分配できないため、相続人間で不動産を共有し続ける意思がない場合には有効な手段となるでしょう。

また、単独名義の不動産として売却できることから、相場に近い価格での売却が期待できることもメリットです。

一方でデメリットとしては、換価分割を実施するには相続人全員の同意が必要な点が挙げられます。仮に1人でも反対する相続人がいれば、通常の売却はできずに話し合いが難航する恐れがあり、無理に話を進めようとすると最終的に競売に進むリスクが生じます。

競売で売却される場合の相場は市場価格の50%ほどと、安く売却される可能性があるため、結果的に相続人全員にとって不利益となる可能性が高いです。

こうしたリスクを避けるためにも、下記のような対応を行うことをおすすめします。

- 現金化できたり公平に分けられたりするなどの、換価分割の必要性やメリットを事前にしっかり説明する

- 相続人全員の意向を聞き取り、可能な限り妥協点を探る

- 必要に応じて司法書士や弁護士などの中立的な専門家に相談し、第三者を交えて冷静な議論を行う

特に、感情的な対立に発展しやすい場面では、中立的な第三者を介入させることが、スムーズな合意形成への近道となります。

共有名義のマンションを売却する流れ

共有名義のマンションは、次の流れに沿って売却するのが一般的です。

- マンションの共有者全員を明確にする

- 共有者全員の持分割合を把握する

- 共有者とマンションの売却に関する話し合いをする

- 共有名義のマンションの売却先と売買契約を結ぶ

- 共有名義のマンションの決済・引き渡しをする

- 売却によって利益が出た場合には確定申告を行う

それぞれの内容を解説します。

1. マンションの共有者全員を明確にする

マンションを売却する際には、共有者全員からの同意が必要になるため、まず共有者全員を正確に把握することが重要です。

共有者の確認は、法務局で取得できる「登記事項証明書(登記簿謄本)」をもとに行います。登記事項証明書には、所有者の氏名や住所、持分割合が記載されており、取得方法は次の通りです。

※ただし、オンライン版は正式な証明書には使えません。

なお、登記事項証明書に記載されている内容が常に最新とは限らない点には注意が必要です。例えば、次のようなケースが考えられます。

- 相続により所有者が変わったにもかかわらず、名義変更登記がされていない

- 相続や売買の手続き中に登記簿登録が漏れている共有者がいる

万が一、登記情報が実態と異なる場合には、必要に応じて相続登記や更正登記などを行い、共有者情報を正確な状態に整えなければなりません。手続きが複雑になったり必要書類の準備に手間がかかったりするため、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

2. 共有者全員の持分割合を把握する

共有者全員を特定できたら、それぞれの持分割合も確認しておきましょう。持分割合を正しく把握することは、次の理由から非常に重要です

- 売却代金の分配額を正確に決めるため

- 売却に伴う諸費用(仲介手数料、登記費用など)の負担割合を決めるため

- 共有者間の公平性を保つため

持分割合を確認せずに売却を進めると、後から代金分配でもめるリスクが高まります。

そのため、登記事項証明書で情報を確認したうえで、不明点があれば司法書士や弁護士に相談し、正確な整理をしておくことが望ましいです。

なお、持分割合は、「不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)」の「権利部(甲区)」欄に記載されています。それぞれの持分割合を確認したい時には、登記事項証明書を参考にしてみてください。

3. 共有者とマンションの売却に関する話し合いをする

マンションの売却にあたっては、共有者全員で事前に十分な話し合いを行うことが重要です。売却の可否だけでなく、具体的な売却方法についても意見をすり合わせておくことで、後のトラブルを防げます。

話し合いでは、次のようなポイントについて合意を取っておきましょう。

- 売却するかどうか

- 売却のタイミング

- 売却の手段

- 売却先の選定基準

- 売却希望価格と価格交渉における最低ライン

- 売却費用の負担割合

このように、話し合いの目的は「売る・売らない」だけでなく、具体的な売却の進め方について共通認識を持つことにあります。意見のすれ違いによるトラブルを防ぐためにも、話し合った内容は書面やメモに残しておくのがおすすめです。

共有名義のマンションを売却する際に発生する費用の例

一般的に、共有名義のマンションを売却する際は次のような費用がかかります。

| 種類 |

目的 |

相場 |

| 仲介手数料 |

不動産仲介業者に売却を仲介してもらった場合の成約料 |

売却価格×3%+6万円 |

| 登録免許税 |

抵当権の抹消にかかる費用

所有権移転登記にかかる費用 |

抵当権の抹消にかかる費用1件につき1,000円

所有権移転登記にかかる費用:課税標準額×2% |

| 印紙税 |

不動産売買契約書に課される税金 |

売買価格

100万円以下:200~500円

100~500万円:1,000円

500~1,000万円:5,000円

1,000~1億:1~3万円

|

| 譲渡所得税 |

共有名義のマンションの売却利益に課される税金 |

不動産の所有期間が5年超: 1人あたりの譲渡所得×20.315%

不動産の所有期間が5年以下: 1人あたりの譲渡所得×39.63% |

| 司法書士報酬 |

司法書士への登記手続きなどの依頼費用 |

10~15万円 |

| 住宅ローン返済手数料 |

売却にあたりローン残債の繰り上げ返済に発生する手数料 |

3~5万円(金融機関によって異なる) |

マンション売却時には、売却代金からさまざまな費用が差し引かれます。特に仲介手数料は売却代金に比例して発生するため、金額が大きくなりやすい費用です。

住宅ローンが残っている場合には、売却と同時にローン完済が求められます。残債を繰上返済する場合は、借り入れている金融機関の手数料もあらかじめ確認しておきましょう。繰上返済手数料とは、ローン契約期間よりも前倒しで借入金を返済する際に金融機関に支払う手数料のことです。

手数料の金額は金融機関によって異なりますが、一般的には3万〜5万円程度が相場です。ただし、金融機関によって異なるのであくまでも目安として考えておきましょう。

また、上記の費用については、基本的に各共有者の持分割合に応じて負担するのが一般的です。ただし、実際には共有者同士で「誰が費用を立て替えるか」「後で清算するか」など細かい運用を取り決める可能性もあります。

こうした合意内容は、後々のトラブル防止のためにも、必ず口頭だけでなく文書に残しておくことをおすすめします。

譲渡所得税は売却価格全体にかかるわけではない

売却によって利益が出た場合は譲渡所得税が課税されますが、譲渡所得は不動産を取得する際にかかった取得費や、売却する際にかかった譲渡費用を差し引いたうえで計算されます。

たとえば、下記条件でマンションを売却したとします。

購入にかかった費用(取得費用):2,500万円

売却価格:3,000万円

売却にかかった費用(譲渡費用):97万円

その場合の譲渡所得を算出すると、3,000万円ー(2,500万円+97万円)=403万円となります。

そのため、実際の課税対象となる所得は403万円と、売却価格全額に対してかかるわけではありません。取得費に関しては、不動産を購入した際の売買契約書や登記の際の領収書など、不動産取得にかかった費用がわかる書類で証明できます。

譲渡費用については、次のような「売却に直接関係する費用」が対象となることが一般的です。

- 仲介手数料

- 売買契約書に貼付した印紙税

- 建物の解体費用

- 買主の要望や境界確定のために行った測量費用

- 買主の要請などで実施した建物の調査費用(インスペクション費用)

これらは、譲渡のために支出したものであることを領収書などで証明できる場合に限り、譲渡費用として認められます。一方で、抵当権抹消登記や住所変更登記など、売却とは直接関係のない費用は対象外です。

どの費用が譲渡費用として認められるか不明な場合は、税務署や税理士に相談して確認しておくとよいでしょう。

4. 共有名義のマンションの売却先と売買契約を結ぶ

マンションの売却先が決まったら、不動産売買契約書を取り交わして正式に契約を締結します。不動産売買契約書は、売主と買主の間で合意した売買条件を文書にまとめたもので、以下のような重要な役割を果たします。

- 物件情報・売買価格・支払い方法など売買の内容を明確にする

- 売主の物件を引き渡す義務や買主の物件を取得する権利など、双方の権利義務を証明する

- 万が一トラブルが起きた際に、法的根拠として機能する

- 所有権移転登記の際に必要となる

なお、不動産売買契約書は個人でも作成可能ですが、条項の抜け漏れや記載ミスがあると、法的拘束力を失うリスクがあります。たとえば、下記のような問題があると、後のトラブルや損害賠償請求に発展しかねません。

- 契約解除に関する条項が不十分

- 瑕疵担保責任(契約不適合責任)の記載漏れ

- 引き渡し条件の曖昧さ

こうしたリスクを避けるためには、弁護士や不動産会社といった専門家に契約書の作成や確認を依頼することをおすすめします。また、不動産売買契約書を締結する際には、印紙税法に基づき、契約書に収入印紙を貼付する必要があります。

印紙は契約書1通につき1枚ずつ必要で、原本を各当事者が1部ずつ保管するのが一般的です。印紙の貼付漏れや消印忘れがあると、本来の印紙税額の3倍である過怠税が課されるリスクがあるため、印紙の準備と適切な貼付・消印も忘れずに行いましょう。

なお、不動産売買契約書を交わす際は、その数だけ印紙が必要です。

5. 共有名義のマンションの決済・引き渡しをする

不動産売買契約書の記載事項にしたがって、共有名義のマンションの決済と引き渡しを行います。決済は、売却契約の締結後1ヶ月を目安に、買主が指定した場所で午前中に行われるのが一般的です。午前中に行うのは、トラブルがあっても当日中に対応しやすいためです。

決済場所は支払方法によって下記の場所が指定される傾向があります。

| 振込決済の場合 |

振込元金融機関の個室や専用ブース |

| 現金払いの場合 |

不動産会社や司法書士事務所の事務室 |

共有持分却の場合は、買主の事業所で現金授受するケースも見られます。決済の手続きは、共有名義にかかわらず下記の順序で行われるのが一般的です。

- 登記に必要な書類の確認(司法書士)

- 住宅ローンの実行(買主側)

- 売却代金の受領(売主側)

- 売主の住宅ローン完済

- 抵当権抹消に必要な書類の受領・手続き依頼

- 仲介手数料・司法書士報酬などの支払い

- 登記費用(登録免許税など)の支払い

- 鍵や関係書類の引き渡し

決済当日は、司法書士による本人確認と登記書類のチェックから始まります。

売主と買主が正しい本人であることや、必要な書類がすべて揃っているかを確認したうえで、次の手続きへ進みます。

書類に問題がなければ、買主側の住宅ローンが実行されます。融資金が買主の口座に振り込まれ、そこから売主への残代金支払いが行われる流れです。決済時点でローンが残っている場合、売主は受け取った残代金で自分の住宅ローンを完済します。

完済後、金融機関から登記原因証明情報や委任状などの抵当権抹消に必要な書類が発行されます。抵当権とは、ローンの返済が滞った場合に金融機関が不動産を差し押さえるための権利のことです。

ローンを完済しても、自動的に抵当権が外れるわけではないため、売主が抵当権抹消登記を行う必要があります。抵当権抹消登記は、司法書士に依頼して進めるのが一般的で、依頼する際に売主は不動産会社への仲介手数料や司法書士への報酬も支払います。

なお、登記費用に関しては、所有権移転登記にかかる登録免許税は買主負担、抵当権抹消登記にかかる登録免許税は売主負担となるのが一般的です。

すべての支払いと手続きが済んだ後、売主は物件の鍵や関連書類(図面、設備マニュアル、管理規約など)を買主に引き渡して、売却手続きが完了します。

6. 売却によって利益が出た場合には確定申告を行う

共有名義のマンションを売却して利益(譲渡所得)が出た場合には、確定申告が必要です。

申告の時期は、売却した翌年の2月16日から3月15日までと定められています。

なお、売却にあたって共有者全員が合意していたとしても、納税額は持分割合に応じて異なるため、確定申告は代表者がまとめて行うことはできません。それぞれの共有者が、自分の持分割合に応じて個別に確定申告を行う必要があります。

また、自宅として利用していた共有名義のマンションを売却した場合は、「3,000万円特別控除」が適用できる可能性があります。特別控除を適用できれば、譲渡所得のうち最大3,000万円までは非課税になります。

ただし、すべてのケースで適用できるわけではなく、下記の条件を満たす必要があります。

- 現在、自分または家族が居住している家であること

- 既に転居している場合、転居後3年目の年末までに売却していること

- その不動産が解体から1年以内に売却され、かつ賃貸されていないこと

- 売却先が親族や同族会社ではないこと

- 売却した前年・前々年に、別の特例(3,000万円控除やマイホームの譲渡損失控除など)を適用していないこと

- 他の特例(マイホームの買い換え特例など)も適用していないこと

- 住まなくなった日から3年後の年末(12月31日)までに売却していること

上記要件を満たしている場合に限り、持分ごとに3,000万円控除が認められます。つまり、持分を持っている共有者それぞれが、自分の持分割合に応じて適用を受けられる仕組みです。

なお、譲渡所得の計算や控除適用については税務が複雑な場合もあります。不安がある場合は、税理士に相談しながら手続きを進めると安心でしょう。

共有名義のマンションを売却する際の必要書類

共有名義のマンションの売却では、次のような書類が必要です。

|

目的 |

取得方法 |

| 登記済権利証または登記識別情報 |

所有権移転手続き |

売主が所有または法務局で取得(窓口・インターネット・郵送) |

| 固定資産税評価証明書 |

所有権移転手続き |

市町村役場 |

| 共有名義者全員の印鑑証明書(3ヵ月以内に発行のもの) |

所有権移転手続き |

市町村役場 |

| 境界確認書 |

所有権移転手続き |

法務局(窓口・インターネット・郵送) |

| 地積測量図 |

所有権移転手続き |

法務局(窓口・インターネット・郵送) |

| 共有名義者全員の同意書または委任状 |

所有権移転手続き |

売主が作成 |

| 共有名義者全員の住民票 |

所有権移転手続き |

市町村役場 |

| 共有名義者全員の実印 |

所有権移転手続き |

各自 |

| 共有名義者全員の身分証明書 |

登記手続き時の本人確認 |

各機関 |

| マンション管理に必要な書類 |

買主への引き渡し |

通常は売主・不動産会社が所有 |

| 抵当権抹消に必要な書類 |

住宅ローン残債がある物件の引き渡しに必要 |

銀行などの金融機関・法務局 |

耳慣れない書類も多いことでしょう。ここでは、共有名義のマンション売却に特有の書類をいくつか拾い上げて解説していきます。

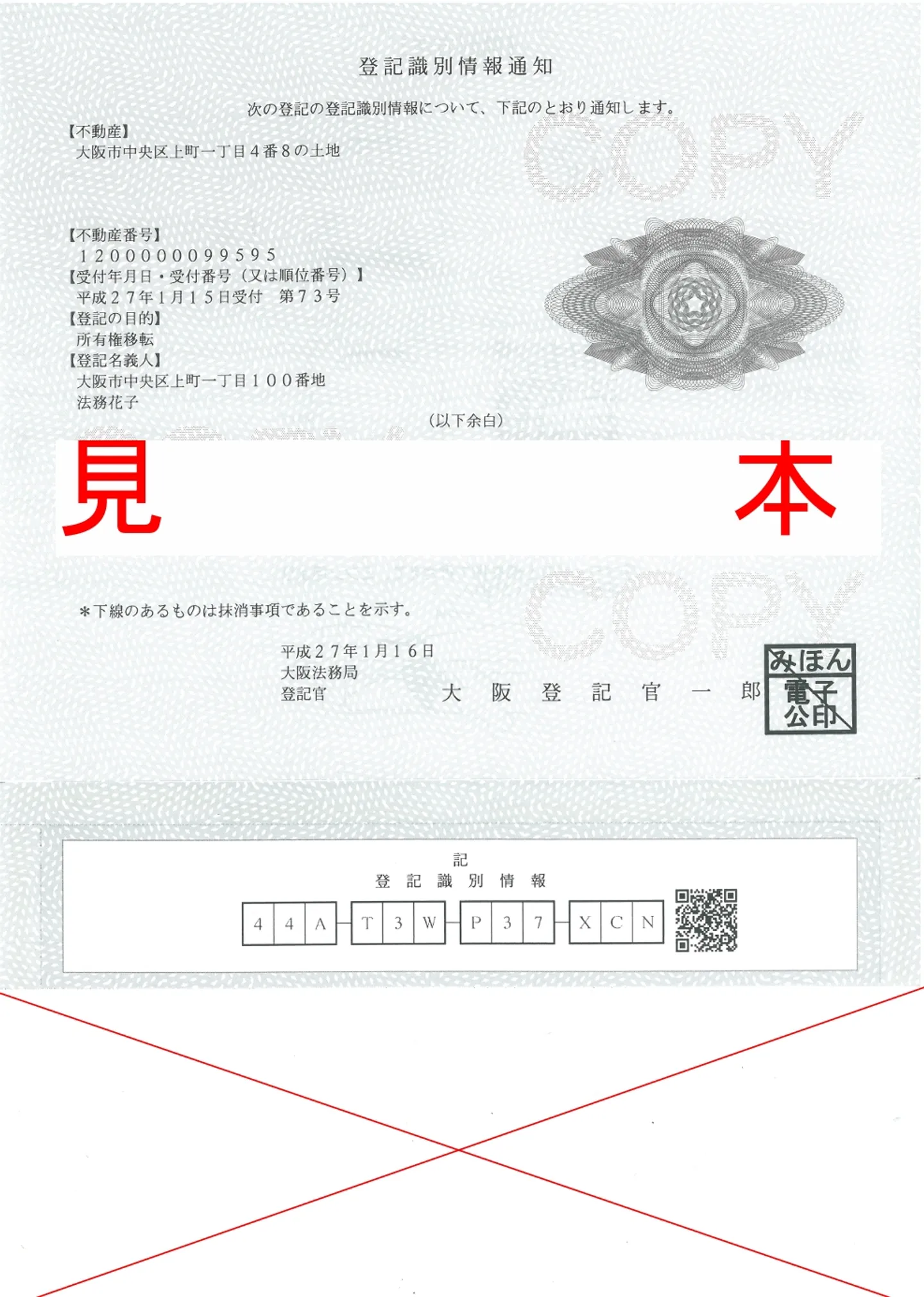

登記済権利証または登記識別情報

出典:登記識別情報通知|法務局

登記済権利証と登記識別情報はともに、不動産の所有者であることを証明するものです。両者は基本的には同じもので、次のような形式の違いがあります。

|

形式 |

目的 |

利用方法 |

| 登記済権利証 |

紙媒体(法務局の印鑑) |

原本に効力を持たせる |

原本が必要 |

| 登記識別情報 |

12桁の番号 |

オンライン申請の利便性向上 |

番号が必要 |

登記済権利証と登記識別情報は、売却したマンションにおける所有権の移転手続きで必要となります。両方を準備する必要はなく、どちらか一方のみでかまいません。

登記済権利証は、不動産の登記が完了した際に紙で発行されるもので、法務局の認印が押された正式書類です。一方で登記識別情報は、登記完了時に通知される12桁の英数字の番号情報で、どちらも紛失しても再発行は原則不可能です。

売却手続きをするにあたり、これらの書類が手元にない場合には、次の代替措置を取ることになります。

事前通知制度を利用すると、登記官から売主の住所あてに本人限定受取郵便が届きます。

郵便を受け取ったうえで、2週間以内に本人確認の申出を行えば、登記申請を進められます。

一方、本人確認情報制度では、司法書士などの資格者代理人が売主本人の面談・書類確認を行い、本人であることを証明する「本人確認情報」という書面を作成・提出する方法です。

どちらの制度も、事前に司法書士へ相談して準備を進めておくことが重要です。また、本人確認情報制度を利用する場合は、別途手数料が発生するケースがあるため注意しましょう。

固定資産税評価証明書

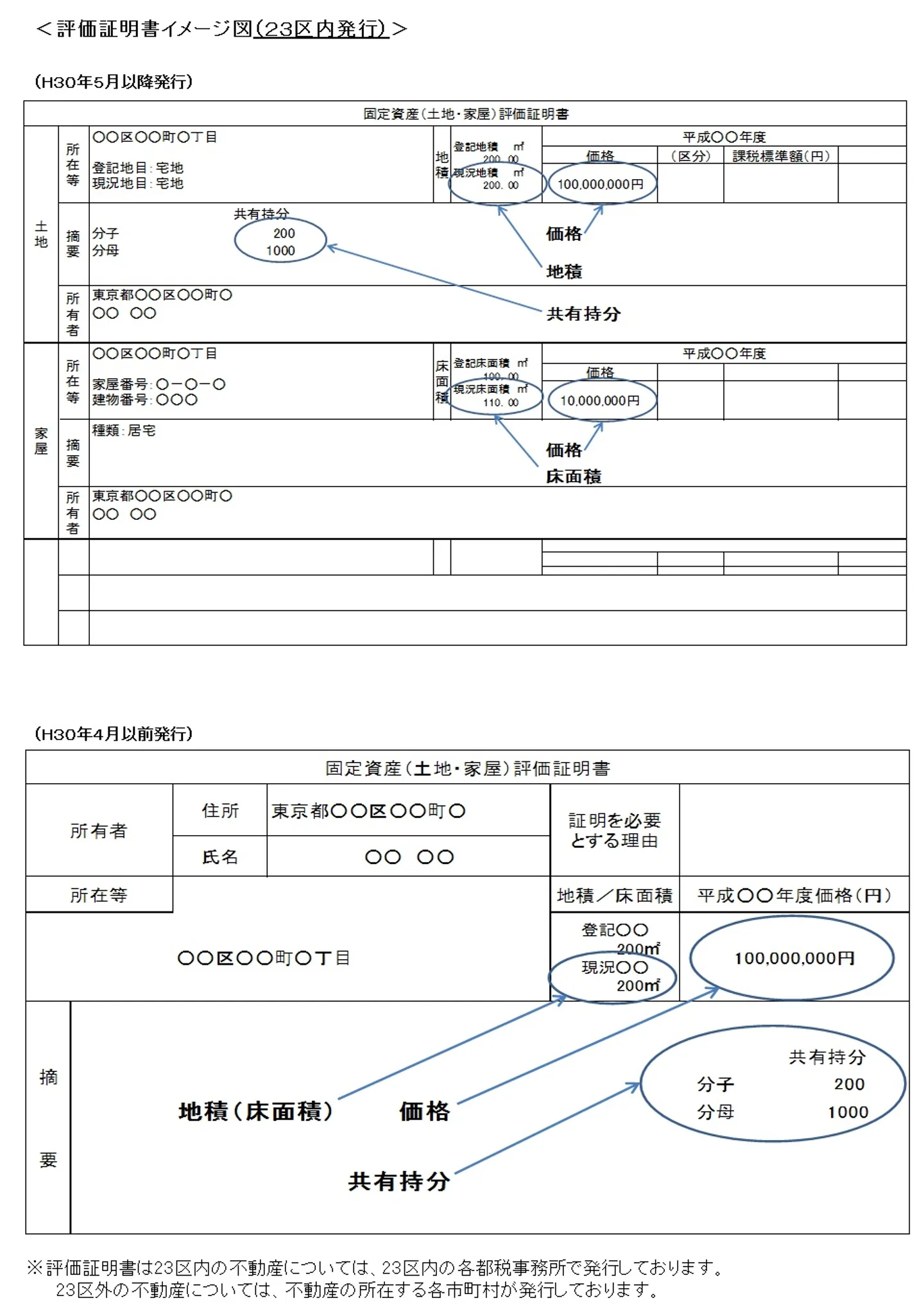

引用:固定資産評価証明書の見方|東京都主税局

固定資産税評価証明書とは、固定資産税などの算定に必要な書類です。買主がスムーズに固定資産税などを納税するために、他書類と一緒に引き渡すのが通例です。

固定資産税は、毎年1月1日時点でその不動産を所有している人に納税義務があります。例えば、5月1日にマンションを売却したとしても、その年度の固定資産税の納税義務は売主に発生します。

しかし、マンション売却後も売主が固定資産税を全額支払うのは合理的ではないため、引き渡し日を起点に税額を日割り計算して、売主・買主の双方で負担するのが一般的です。

そのため、税額の算定の根拠として、共有名義のマンション売却の際には固定資産税評価証明書が必要となります。固定資産税評価証明書は、市区町村の窓口・郵送での取得が可能です。

取得手数料は自治体によって異なるものの、一般的には200~400円かかります。

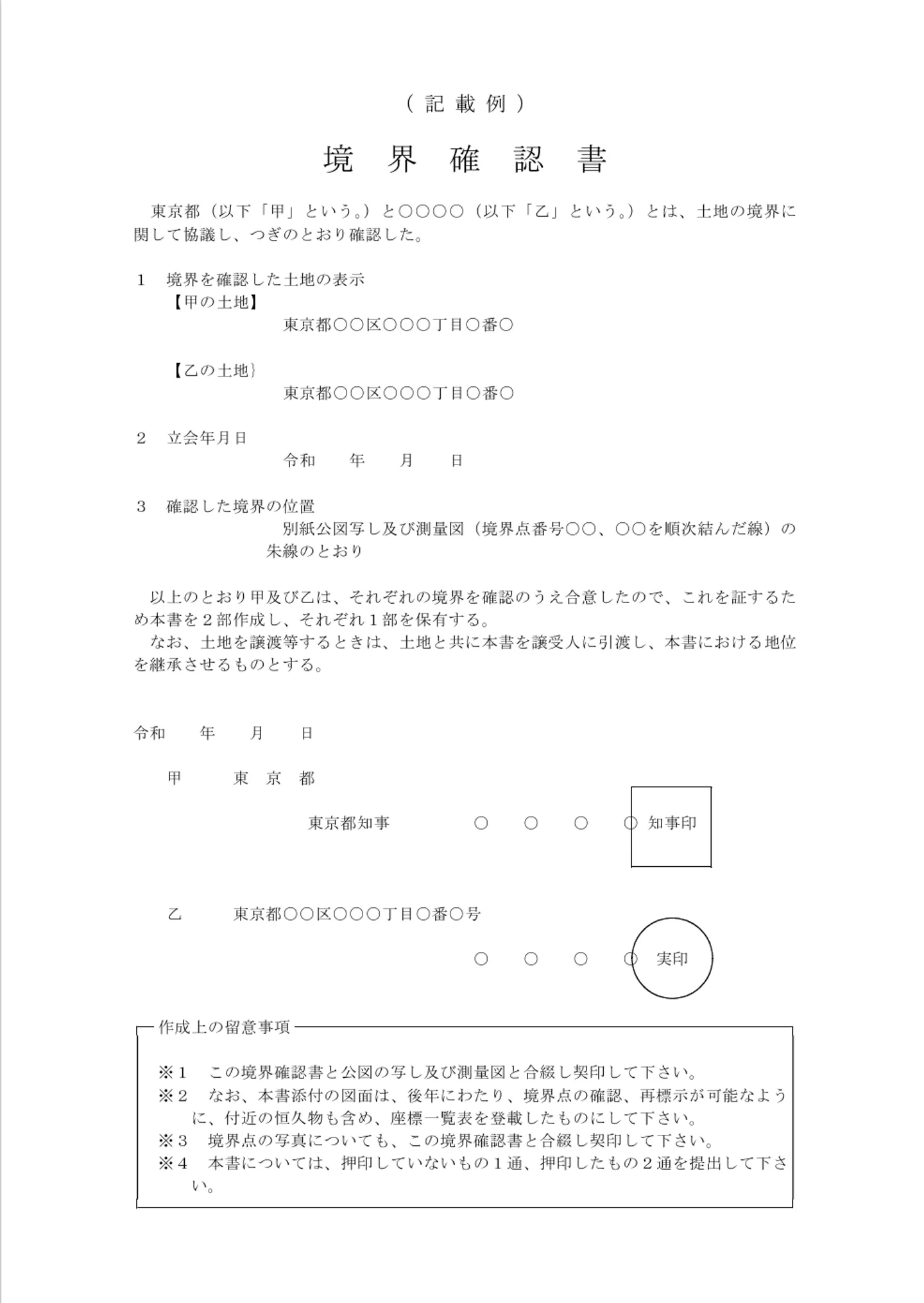

境界確認書・地積測量図

引用:警視庁ホームページ

境界確認書とは、隣地所有者との立ち会いをもとに、境界線に関して合意した内容を記録した書類です。一方、地積測量図は、法務局で取得できる公的な図面で、土地の面積・形状を記載したもので、どちらも不動産の境界線や土地の面積を証明する書類です。

共有名義のマンションの売却で必ずしも必要な書類ではありませんが、隣家との境界が曖昧な場合などには、所有する土地範囲の明確化のために、提出を求められることがあります。

境界確認書や地積測量図を用意する場合、下記の方法で取得できます。

| 地積測量図 |

法務局の窓口

オンライン申請

郵送 |

| 境界確認書 |

土地家屋調査士に依頼する |

地積測量図は、不動産所在地の管轄法務局のみでの閲覧ができましたが、最近では最寄りの法務局でも取得できるケースが増えています。地積測量図が存在しない場合や、現況と一致しないケースでは、土地家屋調査士に新たな測量と境界確認を依頼し、正確な資料を作成しなければなりません。

土地家屋調査士とは、土地や建物の境界や面積を専門的に調査・測量し、登記手続きまで行える国家資格者のことです。隣地所有者と現地で立ち会い、境界線について合意を取りまとめたうえで境界確認書を作成します。

売却をスムーズに進めるためにも、事前にこれらの書類の有無や内容を確認しておきましょう。

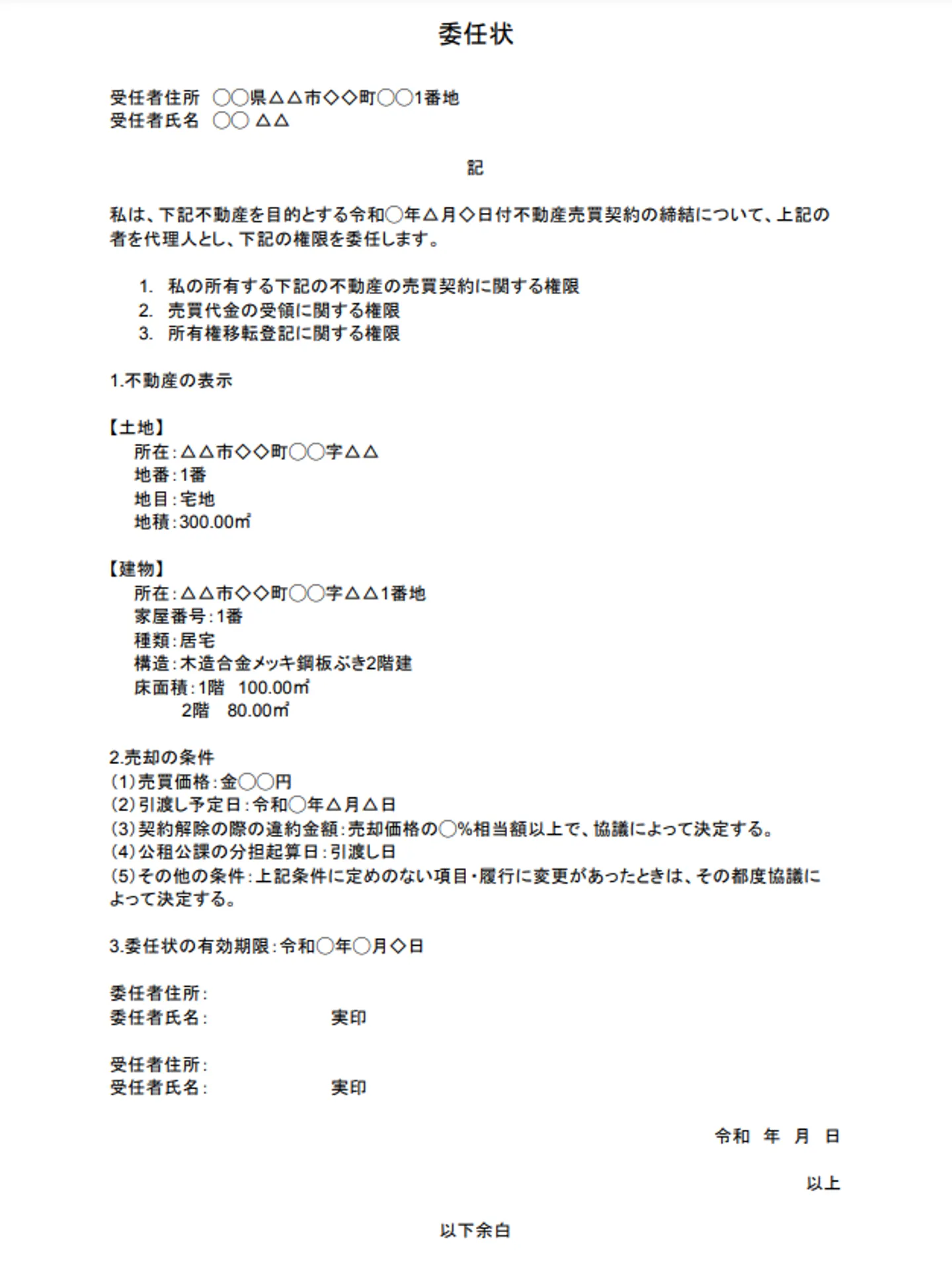

共有名義者全員の同意書または委任状

引用:【ひな形付き】共有名義不動産の売却で委任状が必要なときとは?注意点についても解説 | 株式会社クランピーリアルエステート

共有名義のマンションを売却する場合、所有者全員の同意があったとしても、売買契約や決済にはすべての共有者が売主として立ち会うのが原則です。しかし、仕事や体調、居住地などの都合で立ち会えないケースもあるでしょう。

その場合、他の共有者や司法書士に手続きを委任するために「委任状」が必要となります。委任状は、代理人が本人に代わって売却や登記の手続きを行うことを、本人が文書で正式に認めるための書類です。

委任する人を「委任者」、委任を受ける人を「受任者」といいます。共有名義不動産の売却では、共有者の一人を代表者として選び、その代表者に他の共有者の権限をまとめて委任するのも可能です

共有名義のマンションを売却する際に必要な委任状は、下記の2種類です。

- 売買契約・決済を他の共有者に代理で行ってもらうための委任状

- 所有権移転登記などの登記手続きを司法書士に依頼するための委任状

売却に立ち会えない共有者は、上記2つの委任状をそれぞれ準備しなければなりません。また、登記を委任する司法書士とは、基本的に一度は面談し、所有権移転登記前に意思確認を受けることが求められます。

委任状の作成にあたっては、法的に決まった書式はありませんが、下記のように必要な情報を漏れなく記載することが重要です。

- 委任者と受任者の氏名・住所

- 委任の範囲(契約・決済・登記手続き等)

- 対象不動産の情報

- 作成日

- 有効期限

- 委任者・受任者の実印

上記に加えて、印鑑証明書や本人確認書類、住民票の写しも提出します。内容に不安がある場合は、不動産会社や司法書士に確認するのがおすすめです。

なお、委任者が複数いる場合は、委任状を1通にまとめて連名で作成もできます。全員が同じ内容で代理人を指定する場合は、1通に記載する方が手続きもスムーズに進みやすいです。

内容の記載漏れや書類の提出漏れがあると売却手続きが滞るおそれもあるため、事前に準備しておきましょう。

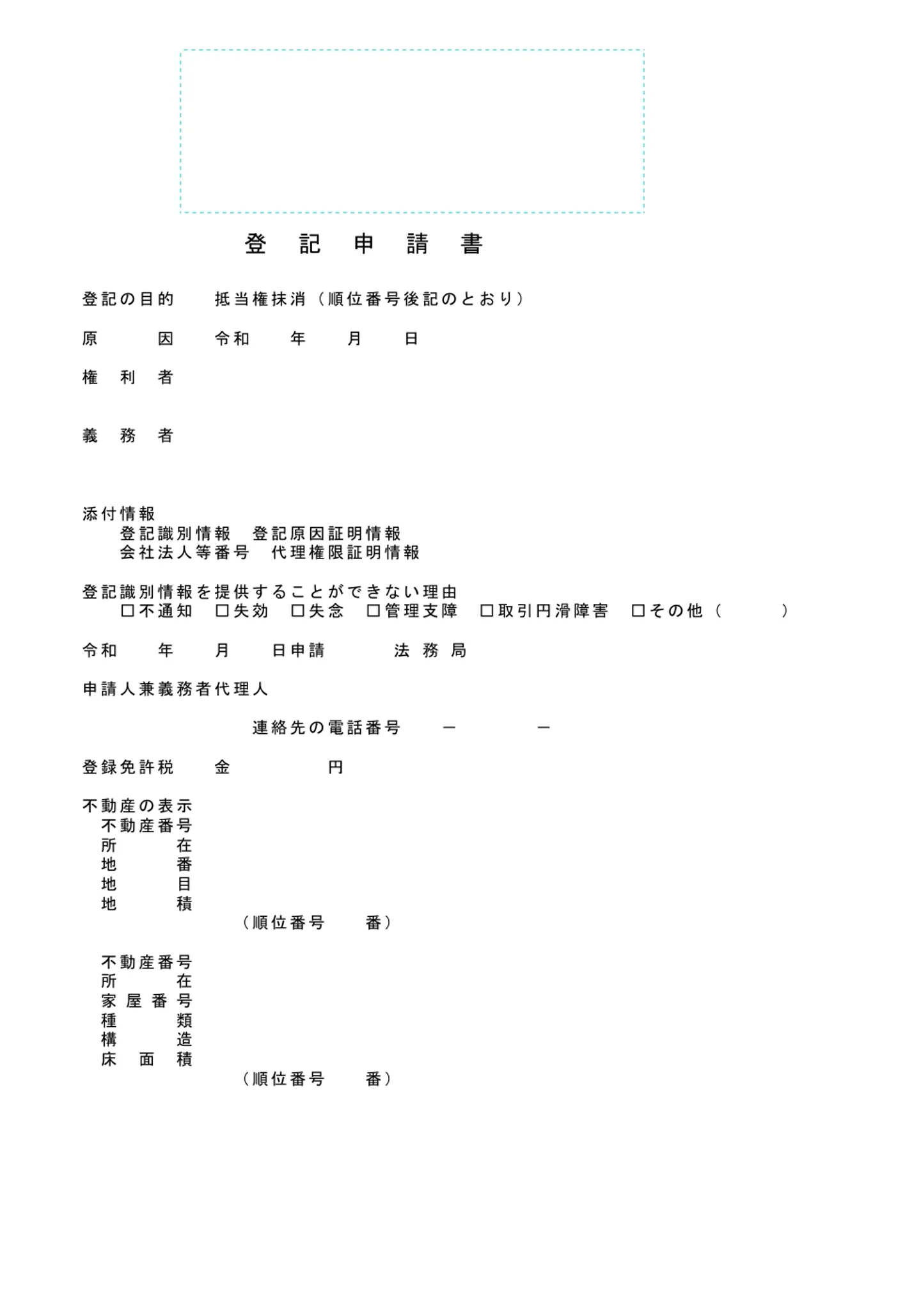

抵当権抹消に必要な書類

引用:登記申請書|法務局

抵当権の抹消は法務局での登記手続きが必要であり、その際にはいくつかの書類を準備しなければなりません。基本的に、住宅ローンの返済が完了すると、金融機関から下記のように抵当権抹消に必要な書類一式が送付されてきます。

- 登記原因証明情報

- 登記識別情報通知

- 抵当権者の委任状(代理権限証明情報)

- 金融機関の法人情報

登記の申請は、原則として抵当権者と所有者の「共同申請」によって行いますが、金融機関から受け取った委任状があれば、所有者のみでも手続きが可能です。

申請する際は、上記の書類に加えて「抵当権抹消登記の申請書」を法務局のWebサイトからダウンロードして作成し、物件の所在地を管轄する法務局へ提出します。

なお、書類を紛失してしまった場合、登記原因証明情報や抵当権者の委任状などは金融機関で再発行が可能です。ただし、登記識別情報通知を紛失した場合は再発行できません。その際には、前述した「事前通知制度」を利用して登記申請を行うことになります。

また、登記申請を司法書士に依頼する場合は、司法書士への委任状が必要になります。司法書士が代行する場合、通常は本人との面談や意思確認が行われ、その後に申請が進められます。

抵当権の抹消手続きに関しては、共有者のうち代表者1名からでも申請が可能なため、ローンが払い終わっているのであれば事前に手続きを進めておいてもよいでしょう。

マンション管理に必要な書類

共有名義のマンションを売却する際は、買主のマンション管理の円滑化などを目的として、次のような書類を買主に引き渡すことが一般的です。

- 管理費および修繕積立金の額の確認書

- 分譲時のパンフレット

- 管理規約・理事会の会計報告書や議事録

- 設備取扱説明書・保証書

これらは必ずしも法定で提出が義務付けられているわけではありませんが、買主とのトラブル防止や、物件引き渡し後の管理業務をスムーズにするために、できる限り用意しておくとよいでしょう。

なお、管理規約や修繕履歴などは管理組合から最新の情報を取り寄せる場合もあるため、事前に確認し、売却活動を始める段階で揃えておくのが理想的です。

共有名義のマンションの売却相場は仲介か買取かで変わる

共有名義であるかにかかわらず、売却価格の相場は「どのような方法で売却するか」によって大きく変わることがあります。特に「仲介」と「買取」では、下記のような価格帯だけでなく、売却のスピードにも違いが出やすいため、共有者全員で方針を決める際の重要な判断材料になるでしょう。

- 仲介で共有名義のマンションを売却する:市場価格に近しい価格

- 買取で共有名義のマンションを売却する:市場価格の7割〜8割程度

ここでは、それぞれの売却方法における相場の目安について解説します。それぞれの内容をみていきましょう。

仲介で共有名義のマンションを売却する:市場価格に近しい価格が相場

仲介とは、不動産会社の仲介を通じて、売主が購入希望者にマンションを売却する方法です。共有名義のマンションを売却する場合でも、仲介による売却であれば、下記の理由により市場価格に近い金額での成約が期待できます。

- 売主が価格設定や売却タイミングを自分で決められる

- 複数の購入希望者の中から、条件のよい相手を選べる

- 不動産市場の動向を見極めながら、価格交渉ができる

共有名義であるかにかかわらず、マンションが売りに出されてから買主が決まるまでは、あくまでも目安ですが3ヶ月程度かかるのが一般的です。ただし、購入希望者がすぐに見つかるとは限らないため、売却完了までに数ヶ月以上かかるケースも珍しくありません。

その間にマンション価格が下落するリスクもあるため、売却活動を始めるタイミングや価格設定には慎重な判断が必要です。

買取で共有名義のマンションを売却する:市場価格の7割〜8割程度が相場

買取とは、不動産会社にマンションを直接買い取ってもらう売却方法です。共有名義のマンションを買取で売却する場合、売却価格の相場は市場価格の7~8割程度になるのが一般的です。

買取価格が市場価格よりも低くなる背景には、不動産会社のビジネスモデルがあります。多くの買取業者の目的は、買取ったマンションをリフォーム・リノベーションしたうえで再販売し、利益を得ることです。そのため、以下のような費用やリスクを見込んで買取価格を決定します。

- リフォーム・リノベーション費用

- 再販売活動にかかる広告費・人件費

- 販売期間中の空室リスク(固定資産税・管理費などの負担)

- 市場価格の変動リスク

これらのコストやリスクを考慮しなければならないため、買取価格は仲介による一般売却よりも安くなる傾向があるのです。

一方で、売却する際は不動産会社と直接売買契約を結ぶだけでよいため、仲介のように購入希望者を探す必要はありません。そのため、条件に納得さえできれば売却までの期間は比較的短く、早ければ数日で現金化できるケースも少なくありません。

また、通常は引き渡し後に不動産の欠陥が見つかると、売主が契約不適合責任を問われて修繕費や損害賠償を求められるリスクがあります。

しかし、買取の場合は契約不適合責任が免責とされやすい傾向にあります。そのため、売却後に物件の欠陥が見つかっても、売主が「契約不適合責任」を問われにくいのも特徴です。

共有名義のマンションを高値で売却するなら複数の業者に見積もってもらい査定を比較しておく

共有名義のマンションを可能な限り高値で売りたい場合は、複数業者の見積もりの比較が重要です。不動産会社ごとに、査定方法や物件の評価ポイントには違いがあるため、同じマンションでも提示される査定価格に幅が出ることは珍しくありません。

1社だけに依頼した場合は、提示された価格が相場に合っているのか判断しにくいため、複数社の査定を比較することで、適正な売却価格の見極めにつながります。より高値での売却が見込める会社や、マンションの特性をしっかり理解して提案してくれる会社を選びやすくなるため、スムーズな好条件な売却結果が期待できるでしょう。

共有名義のマンションを売却する際にはトラブルが起きることもあるため注意

共有名義のマンションの売却には、次のようなトラブルのリスクがあります。

- 遠方に住んでいるなどで売却活動に参加できない共有者がいる

- 他の共有者がマンション全体の売却に反対している

- 離婚の財産分与で夫婦での共有名義のマンションが対象になっている

- マンションの共有者が行方不明になっている

それぞれの内容と対処法について解説します。

遠方に住んでいるなどで売却活動に参加できない共有者がいる

原則として、共有名義のマンションの売却では、契約・決済・引き渡しなどの場面で共有者全員の立ち会いが必要です。 しかし、遠方に住んでいたり体調不良だったりとさまざまな事情により参加が難しい共有者がいる場合、手続きが滞ったり、買主との契約に支障が出るおそれがあります。

売却予定日に全員がそろわなければ、契約不履行としてトラブルに発展する可能性もあるため、早めに対策を講じておくことが重要です。この場合は、前述した「委任状」を用意して代理人を立てることで対応可能です。

委任状の書き方や必要書類などについては、こちらの見出しで詳しく解説します。

他の共有者がマンション全体の売却に反対している

前述のとおり、共有名義のマンションの売却は共有者のうち1人でも反対すれば成立しないため、売却活動が完全に停止してしまうおそれがあります。

このような状況が長引けば、売却の機会を逃すだけでなく、固定資産税や管理費の負担が続いたり資産価値の低下リスクが高まったりと、共有者間に深刻な対立が生まれる可能性も考えられるでしょう。

そうしたトラブルを避けるためにも、下記のような対応を検討する必要があります。

- 自分の共有持分を他の共有者に買い取ってもらう

- 反対している共有者の共有持分を買い取る

- 裁判所に共有物分割請求を申し立てる

- 「共有持分買取権」を行使する

共有持分を共有者同士で売買するのが、もっとも手っ取り早い方法ですが、必ずしも買取を承諾してもらえるとは限りません。この場合は、裁判所への「共有物分割請求」の申し立てを検討しましょう。

共有物分割請求とは、共有物の共有状態を解消する手続きで、次の3種類の方法があります。

|

概要 |

| 分割方法 |

概要 |

| 換価分割 |

共有不動産を売却して売却代金を共有者間で分ける |

| 現物分割 |

不動産を物理的に分割して、それぞれ単独所有にする |

| 代償分割 |

一部の共有者が他の共有者の持分を金銭で買い取る |

ただし、共有物分割請求をしても、必ず希望どおりに分割が認められるわけではありません。分割方法は、共有物の性質や共有者間の関係、利用状況などによって裁判所が慎重に判断します。

特にマンションなど建物の共有では、物理的な「現物分割」が困難なため、売却してお金を分ける換価分割か、競売による処分が選択されることが多いです。

競売となると、買取よりも低い金額で売却されてしまう可能性があり、共有者全員にとって経済的損失が大きくなるリスクが発生します。

そのため、できる限り共有者同士の自主的な協議や和解を優先し、競売を避けることが望ましいでしょう。

また、共有者がマンション管理に関する義務を怠っている場合は、「共有持分買取権」の行使も視野に入ります。維持費・税金の1年以上滞納といった所定の条件を満たす必要がありますが、該当する場合は、共有名義のマンションを自分の名義にできるため、売却がスムーズになります。

離婚の財産分与で夫婦での共有名義マンションが対象になっている

離婚時には、財産分与として、婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産を1/2ずつ分配する「1/2ルール」が共有名義の不動産にも適用されます。そのため、夫婦が婚姻後に共有名義で購入したマンションを離婚によって分割する場合は、配分において共有持分が考慮されないことがあります。

例えば、共有名義のマンションの共有持分が夫70%・妻30%であったとしても、離婚時の財産分与が適用されれば、分配率はどちらも50%となります。つまり、もともとの共有持分が大きかった方に不公平が生じるため、トラブルが起こりやすいです。

夫婦間で円満に話し合いができればよいのですが、話し合いが難航した場合には、次のような方法で対処する必要があります。

- 不動産をどちらかが単独で所有し、もう一方に不動産価値の半額相当(代償金)を支払う

- 不動産全体を売却して売却代金を分配する

いずれにしろ、公平な分配のためにはマンションの正確な評価額を把握することが重要です。そのため、事前に不動産会社による査定を受けたり、必要に応じて不動産鑑定士に依頼したりすることを検討しましょう。

マンションの共有者が行方不明になっている

共有者が行方不明の場合、共有名義のマンションの売却に関して、共有者全員から合意を得られません。したがって、共有名義のマンションの売却が不可能となります。

この場合は、裁判所に次のような申し立てをすれば、共有名義のマンションを売却できる可能性があります。

|

概要 |

申し立てできる人 |

| 不在者財産管理人制度 |

不在者の財産の管理・処分のために、家庭裁判所が選任した管人がその財産を保全・管理できる |

不在者の利害関係者 |

| 失踪宣告 |

生死不明の状態が一定期間継続した場合に、その不在者を法律上死亡したものとする |

不在者の利害関係者 |

| 所在等不明共有者持分取得制度 |

裁判所を通じて、他の共有者が不在者の持分を買い取る |

共有不動産の他の共有者 |

| 所在等不明共有者持分譲渡制度 |

裁判所を通じて、他の共有者が不在者の持分も含めて売却する |

共有不動産の他の共有者 |

これらの制度を利用する場合には、一定の条件や手続きが必要です。例えば、不在者財産管理人制度を利用する場合は、不在者に代わる管理人選任のため、家庭裁判所に申立てを行い、認可を受ける必要があります。

また、失踪宣告を利用する場合、行方不明期間が原則7年以上必要なため、売却を急ぐ場合には他の手段を検討する必要があるでしょう。

共有者の行方不明は、マンション売却に大きな支障となり得るため、早めに弁護士など専門家に相談して対応方法を検討することが重要です。

共有名義のマンション全体の売却が難しいなら共有状態を解消することも視野に入れる

共有名義のマンションを売却したいのに、共有者全員の同意が得られず売却が難航するケースもあります。その場合、無理に全体の売却を目指すのではなく、共有状態そのものの解消を検討するのも有効です。

共有状態を解消できれば、単独での意思決定が可能になり、結果としてスムーズな売却につながる可能性もあります。

以下に、代表的な方法と、それぞれどのような状況の人が検討すべきかを整理しました。

| 方法 |

向いている状況 |

| 自身の共有持分のみを専門の買取業者に買い取ってもらう |

・早く共有状態から抜け出したい

・他の共有者と売却の可否や方法についての意向を調整できない |

| ・自身の共有持分のみをほかの共有者に買い取ってもらう |

・共有者と良好な関係がある

・できるだけ高値で売りたい

・共有者の中にそのままマンションに住み続けたい人や単独名義にしたい人がいる |

それぞれの内容を解説します。

自身の共有持分のみを専門の買取業者に買い取ってもらう

共有名義の状態から早く抜け出したい場合は、自分の共有持分の売却を検討しましょう。しかし、持分のみでは前述のとおりリスクが多いことから、単独所有の不動産と同様の一般市場での売却は難しいです。

そのため、不動産会社など専門の買取業者に買い取ってもらうのが一般的です。専門の買取業者であれば、法的な知識や交渉ノウハウがあるため、共有者同士の関係が複雑な場合でも買い取ってもらえる可能性が高いです。

また、共有持分に特化した契約書の整備や登記などの必要な手続きも、司法書士・弁護士との連携を前提にサポートしてくれる業者もあるので、手続きもスムーズに進めやすいでしょう。

ただし、共有名義の不動産の場合、買取業者は他の共有者との関係調整や売却できないリスクを見込んで買い取るため、買取の相場価格よりも低めに買取価格が設定される傾向があります。

あくまでも目安ですが、一般的な買取相場は下記の通りです。

不動産全体の市場価格 × 持分割合 × 1/2〜1/3

例えばマンションの市場価格が1,500万・持分割合1/3の場合、買取価格は166万~250万円となります。マンション全体の売却であれば7~8割程度か、仲介なら市場価格で売れるため、配分は315万~500万円です。つまり、50~250万円以上の差が出ることになります。

収益面では大きなメリットは期待できないものの、下記のようなメリットもあります。

- 他の共有者の合意が不要

- 手続きがスムーズ

- 短期間で現金化できる

「早く共有状態から抜け出したい・売却したい」「他の共有者との話し合いが難しい」という人には有力な選択肢となるでしょう。

マンションの共有持分を高額買取します!

当社クランピーリアルエステートでは、共有持分など権利関係が複雑に絡むような物件でも積極的に買い取っております。

全国1,200を超える弁護士・司法書士・税理士などの専門家とネットワークを形成しており、トラブルや法的な権利などを調整しながら運用できる強みがあります。

離婚をきっかけにマンションの権利関係についてトラブルが起きている場合でも、あなたの共有持分のみ買取が可能です。

当社では共有者とトラブルが起きている共有持分も、積極的に買取しています。ぜひお気軽にご相談ください。

自身の共有持分のみをほかの共有者に買い取ってもらう

他の共有者に、自身の共有持分を買い取ってもらうと、共有物の共有状態から脱出でき、さらに資産の現金化も可能です。例えば、共有名義のマンションに住み続けたい共有者がいる場合などに有効でしょう。

共有持分を他の共有者に買い取ってもらう場合の価格相場は、下記の通りです。

不動産全体の市場価格×持分割合

例えば、マンションの市場価格が1,500万・持分割合1/3の場合は、500万円となります。

ただし、個人間の売買となるため、必ずしも上記の方法で算定されるとは限りません。買主の資産状況によっては、買取価格が大幅に下がることもあるでしょう。

また、基本的に個人間での売買契約となるため、手続きが煩雑・トラブルが起こりやすいなどのリスクもあります。必要に応じて、司法書士など専門家のサポートを受けるとよいでしょう。

共有名義のマンションを売却せずに所有し続けることのリスク

共有名義のマンションは、共有者全員の同意の下で適切に管理するのが最も望ましいでしょう。一方で、所有し続けることには次のようなリスクが伴います。

- 共有名義のマンションを維持・管理するための費用がかかり続ける

- ほかの共有者が共有持分を売却すれば知らない人とマンションを共有することになる

- 相続があればさらに共有者が増えてしまう

それぞれの内容を解説します。

共有名義のマンションを維持・管理するための費用がかかり続ける

共有名義のマンションを売却せずに所有し続ける場合、下記の費用を共有持分割合に応じて支払い続けなければなりません。

これらは、マンションを利用しているかどうかに関係なく、所有しているだけで発生するコストです。また、共有持分の割合が大きいほど、負担する金額も増える傾向にあるため、長期的には大きな負担になりやすいでしょう。

ほかの共有者が共有持分を売却すれば知らない人とマンションを共有することになる

共有持分は、共有者それぞれが単独で売却・譲渡できる権利を持っています。そのため、他の共有者が第三者に自身の持分を売却すると、面識のない第三者とマンションを共有する事態が発生する可能性があります。その場合、下記のようなリスクが考えられるでしょう。

- 新たな共有者が管理費・修繕積立金・固定資産税を滞納する

- マンション全体の売却に対して、新たな共有者が強硬に反対する

- 意思疎通や関係調整が非常に難しくなり、トラブルが長期化する

- 単独所有するために新たな共有者が他の共有者に持分の買取をせまる

共有者の交代によって、当初想定していた管理体制や売却計画が大きく狂う可能性もあります。特に注意すべきなのが、投資目的や転売益を狙って持分を購入した第三者が、他の共有者に対して持分の買取を迫るケースです。

一部の買取業者のなかには自社の利益を優先し、共有者にとって迷惑と感じられるような営業行為を行うケースがあるのも事実です。たとえば、繰り返しの連絡や、心理的なプレッシャーをかけるような強引な価格交渉などが挙げられます。

そのため、できるだけリスクを防ぐためにも、持分の譲渡を行う際には事前に他の共有者に相談する取り決めや、共有持分の売却時に優先交渉権を設ける契約を締結しておくといった対策が望ましいでしょう。

ただし、こうした業者はあくまでも一部であり、多くの買取業者は法令を順守し、丁寧な説明や配慮ある対応を行っています。すべての業者が悪質というわけではなく、共有者の事情に配慮しながら円滑な取引を目指すのが一般的です。

相続があればさらに共有者が増えてしまう

共有者が死亡すると、その共有持分は相続人に引き継がれます。相続人が複数いる場合、特別な条件がなければ法定相続分に応じて共有持分がさらに細分化され、共有者の人数も増えていきます。

例えば、共有持分1/3を所有していた人が亡くなり、相続人が配偶者と子ども3人だった場合で見てみましょう。法定相続分に従って相続分を算出すると、下記のように持分が小さく分割されていきます。

配偶者は1/3 × 1/2 = 1/6

子どもはそれぞれ1/3 × 1/6 = 1/18ずつ

共有者が増えると、権利関係が複雑化し、マンション全体の売却時に同意を得るハードルが大幅に上がるリスクもあります。

また、代を重ねるうちに登記簿上で所有者の記載漏れや誤りが生じるケースもあり、結果として「誰が現在の正当な共有者かを特定できない」という事態に陥る可能性もゼロではありません。

こうしたリスクを避けるためにも、相続によって共有状態になった場合は、早めに共有状態を解消する選択肢を視野に入れることが大切です。

まとめ

共有名義のマンション全体を売却するには、民法251条に基づき、共有者全員の合意が必要です。しかし、実際には全員の意見が一致せず、売却がスムーズに進まないケースも多く見られます。

一方で、自身の共有持分のみであれば単独での売却や譲渡が可能です。ただし、持分のみの売却には価格が低くなりやすかったり取引相手との関係調整が難しかったりなど、注意すべき点もあります。

こうした背景から、共有持分の売却を検討する場合は、共有不動産に関する知見と実績を持つ信頼できる買取専門業者や不動産会社への相談がおすすめです。適正価格での買取や、煩雑な手続き・他の共有者との調整についても柔軟に対応してもらえる可能性が高く、資産をスムーズに現金化したい場合にも有効な選択肢といえるでしょう。

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-