「土地を相続したものの、遠方で管理ができない」「相続した土地が活用できず、管理費だけが発生している」といった場合は、土地を手放したいと考える人も多いでしょう。

2023年4月より開始された「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、いらない土地を手放せる可能性があります。

相続土地国庫帰属制度とは、相続や寄贈によって得た宅地、田畑、森林といった土地を国庫へ帰属させるための制度です。相続や寄贈された土地が所有者不明となるのを防ぐために新設されました。

制度の対象となるのは建物がない土地ですが、国が引き取った際に管理費用がかかる、有効活用できないと判断される土地などは対象外となります。

利用できる土地に細かな要件はあるものの、制度の対象となれば、引き取り手を探す手間を省いて土地を手放せます。土地を理由に相続放棄を検討していた場合は、放棄せずに済むといったメリットも得られるでしょう。

相続土地国庫帰属制度を利用する際の費用は、申請時に必要となる「審査手数料1万4,000円」、審査の承認後に支払う「負担金20万円」です。相続登記が未了であっても申請は可能ですが、「申請者=相続人」であることを示すため、戸籍全部事項証明書や遺産分割協議書などの書類を提出しなければなりません。また、「審査完了まで約8ヵ月と時間がかかる」「不承認でも審査手数料の返却はない」「共有名義の土地は共有者全員で申請しなければならない」といった注意点も踏まえて申請を行う必要があるでしょう。

なお、「手数料や負担金をかけずに土地を手放したい」「土地の管理や処分に関わりたくない」といった場合は、売却や寄付、贈与、相続放棄などを選択する方法もあります。売却に関しては、不動産買取業者に依頼すると土地を直接買い取ってくれるため、買い手を探す手間を省き、スピーディーに土地を手放せるでしょう。

本記事では、相続土地国庫帰属制度の概要や申請方法、いらない土地を国へ返すメリット、注意点を解説します。売却や寄付などによって土地を手放す方法にも触れていきます。

いらない土地を国に返す「相続土地国庫帰属制度」が新設!概要と背景

2023年4月27日に新設された「相続土地国庫帰属制度」は、相続や寄贈によって得た土地を国に返す制度です。

申請者は相続人、「建物のない土地かつ管理に労力や費用を要さない」といった要件はあるものの、審査が通れば「いらない土地」を国へ返せる可能性があります。

まずは、相続土地国庫帰属制度の概要や土地の制限、利用できる人などについて詳しく解説します。

「相続土地国庫帰属制度」は所有者不明土地を増やさないために新設された制度

相続土地国庫帰属制度とは、相続や寄贈によって所有している宅地、田畑、森林といった「いらない土地」を国へ返す制度です。相続や寄贈された土地が放置され、所有者不明土地となることを予防するために、2023年4月27日に開始されました。

相続土地国庫帰属制度が開始した理由は、相続や寄贈で得た土地を手放したいと考える人が増えているためです。例えば、下記のようなケースが挙げられます。

- 土地を相続したものの、遠方で管理できない

- 相続した土地を管理しているが、負担が大きい

- 田舎の土地で活用や売却が難しく、管理費用だけがかかっている

相続では特定の土地のみを放棄するといった選択ができません。そのため、他の財産と一緒に土地を相続したものの、管理できないといったケースが多々あるのです。

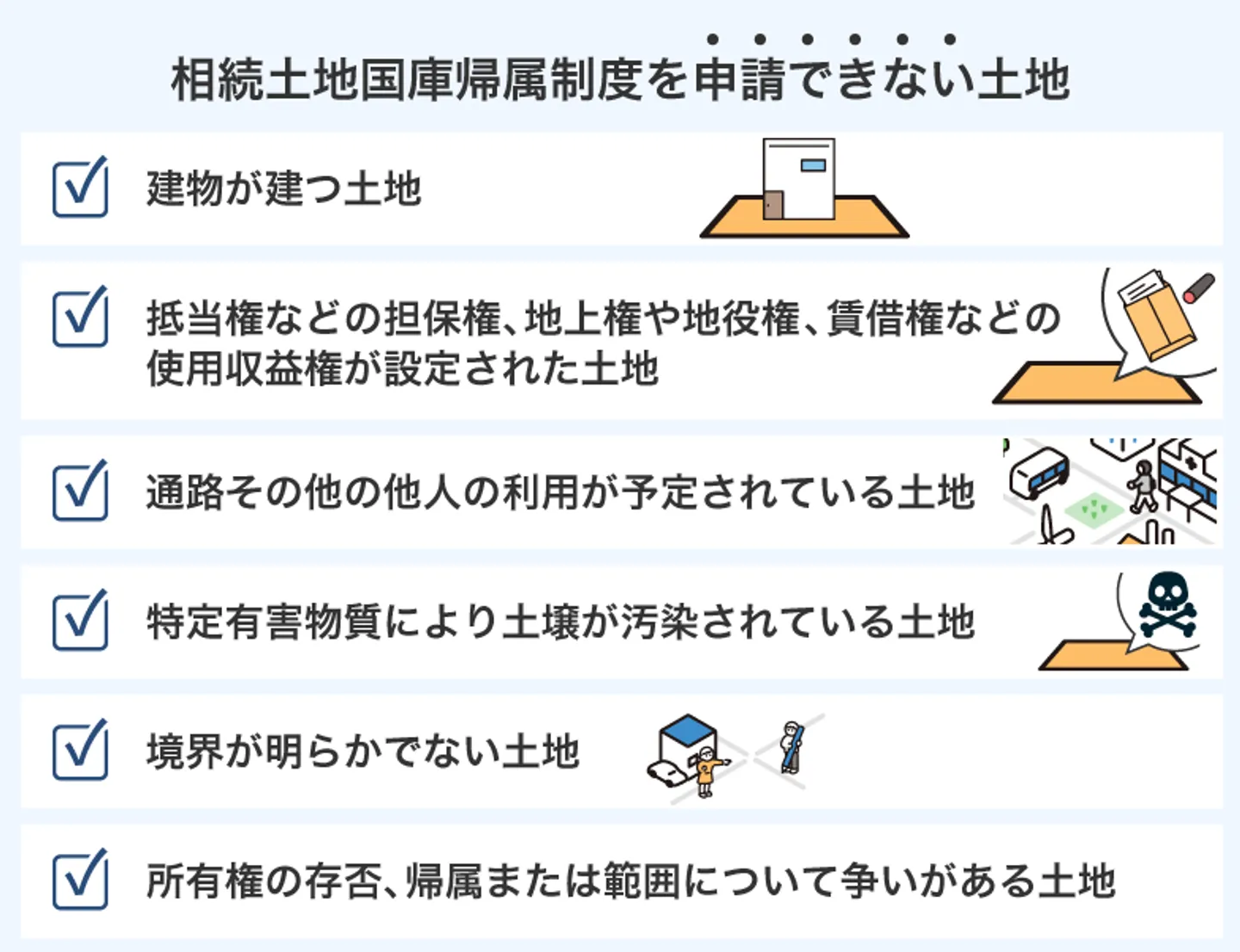

「相続土地国庫帰属制度」で返せる土地には制限がある

相続土地国庫帰属制度の対象となるのは「建物のない土地」ですが、どんな土地でも国に返せるわけではありません。土地の管理や処分に多くの費用や労力を要する土地、国が有効活用できないと判断した土地は対象外となります。

具体的には下記のような土地が、申請の段階で却下されます。

- 建物が建つ土地

- 抵当権などの担保権、地上権や地役権、賃借権などの使用収益権が設定された土地

- 通路その他の他人の利用が予定されている土地

- 特定有害物質により土壌が汚染されている土地

- 境界が明らかでない土地

- 所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地

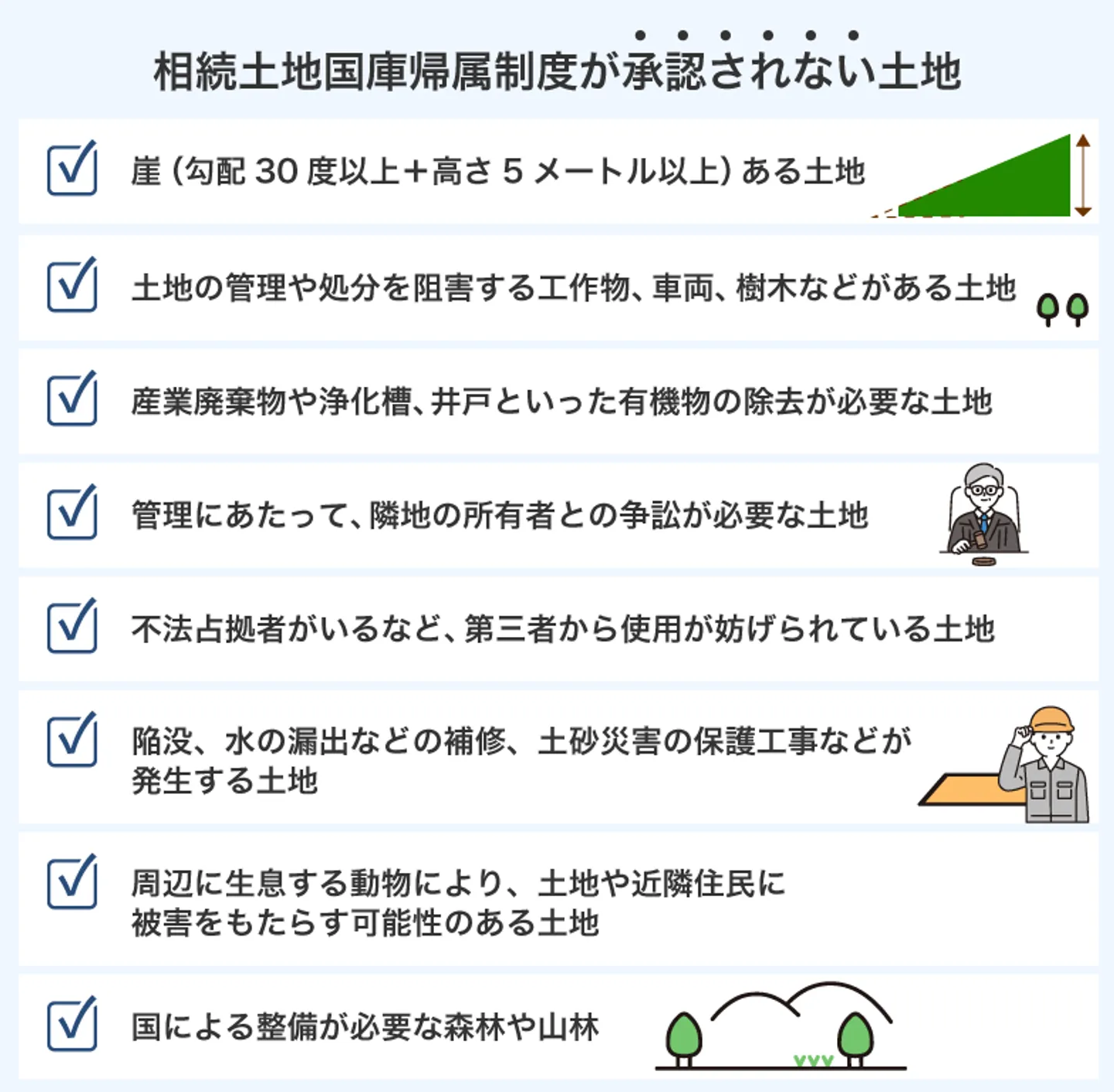

また、申請は行えても、審査の段階で却下される可能性もあります。下記のような土地は、管理に費用や労力を要すると考えられ、承認されません。

- 崖(勾配30度以上+高さ5メートル以上)がある土地

- 土地の管理や処分を阻害する工作物、車両、樹木などがある土地

- 産業廃棄物や浄化槽、井戸といった有機物の除去が必要な土地

- 管理にあたって、隣地の所有者との争訟が必要な土地

- 不法占拠者がいるなど、第三者から使用が妨げられている土地

- 陥没、水の漏出などの補修、土砂災害の保護工事などが発生する土地

- 周辺に生息する動物により、土地や近隣住民に被害をもたらす可能性のある土地

- 国による整備が必要な森林や山林

参照:法務省「相続土地国庫帰属制度のご案内」

「相続土地国庫帰属制度」が利用できるのは相続や遺贈で土地を取得した相続人

相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続や寄贈によって土地を取得した相続人です。兄弟姉妹、親戚などの複数人で相続した共有名義の土地であっても、共有者全員で申請すれば利用できます。

対象外となるのは生前贈与の相続人、売買で土地を取得した人、法人です。相続や寄贈による土地の取得とは異なるため、申請の対象外となります。

「相続土地国庫帰属制度」の申請方法と必要書類・費用

相続土地国庫帰属制度の申請は、土地が所在する法務局で行えます。主な流れは下記のとおりです。

- 申請前に法務局での事前相談を行う

- 申請書類の作成・提出をする

- 承認後に負担金を納付する

なお、申請方法や申請可否についての事前相談も用意されており、窓口もしくは電話で相談が可能です。事前相談の概要、申請に必要な書類の準備、費用について詳しく解説していきます。

申請前に法務局での事前相談を行う

土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)にて事前予約すれば、手続きに関する相談が可能です。なお、遠方の土地で、土地が所在する法務局での相談が難しい場合は、居住地の近くで相談もできます。

相談時間は1回30分で、窓口での対面相談もしくは電話相談を選べます。相談者は土地を所有する申請者だけでなく、家族や親族も対象です。

事前相談では、所有している「いらない土地」が相続土地国庫帰属制度で国へ返せるかの相談、必要書類の確認や申請書のチェックなどを頼めます。

なお、事前相談では下記のような書類の準備が必要です。

|

相続土地国庫帰属相談票

|

相談者の氏名や土地の情報、相談内容を記載する書類です。

|

|

相談したい土地の状況について(チェックシート)

|

国へ返すことが可能な土地であるかを判断するためのチェックシートです。

|

|

土地の状況等が分かる資料や写真

|

国へ返すことが可能な土地であるかを判断するための資料です。具体的には、下記のような資料が役立ちます。

・登記事項証明書又は登記簿謄本

・法務局で取得した地図又は公図

・法務局で取得した地積測量図

・その他土地の測量図面

・土地の現況・全体が分かる画像又は写真

・市町村から届く固定資産税納税通知書

|

「相続土地国庫帰属相談票」「相談したい土地の状況について(チェックシート)」は、法務省「相続土地国庫帰属制度の相談対応について」よりダウンロードできます。

申請書類の作成・提出をする

相続土地国庫帰属制度の申請する際は、下記のような書類を準備します。

|

相続土地国庫帰属の承認申請書

|

法務局や法務省のページから入手できる書類です。申請者は、単独名義の土地であれば名義人のみ、共有名義の土地であれば共有者全員を記載します。

|

承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

|

国土地理院地図、住宅地図、登記所備付地図などを利用して作成する図面です。図面内には下記を記載します。

・土地の所在と地番

・土地の範囲のマーキング

・境界点を撮影した場合は、写真と連動する番号、写真を撮影した向きを示す矢印

|

|

承認申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

|

界点を明らかにする写真をまとめた資料です。資料には下記のような記載をします。

・土地の所在と地番

・写真横に図面と連動する番号

・境界点を示す境界標の種類(コンクリート角、金属鋲、コンクリート杭、木杭、プラスチック杭、石杭、金属標など)

・境界点と境界線を示すマーカー

|

|

承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

|

建物が存在しない土地であること、土地の利用状況を確認するための写真をまとめた資料です。有体物の有無を確認する「近景写真」、土地全体がわかる「遠景写真」と複数の写真をまとめます。また、資料には下記のような記載をします。

・撮影時期

・土地の範囲を示すマーカー

|

申請者の印鑑証明書

|

市区町村の役所やコンビニなどで取得します。

|

|

相続人であることを証する書面

|

相続登記が未了で、承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合は下記のような書類が必要です。

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本

・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票

・相続人の戸籍一部事項証明書

・相続人の住民票又は戸籍の附票 ・遺産分割協議書

|

|

遺贈を受けたことを証する書面

|

寄贈によって取得した土地である場合は、下記のような書類が必要です。

・遺言書

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本

・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票

・相続人の戸籍一部事項証明書

・相続人の住民票又は戸籍の附票

・相続人全員の印鑑証明書

|

その他、固定資産税評価額証明書、承認申請土地の境界等に関する資料、現地案内図などが求められる場合もあります。必要となるかは土地によるため、事前相談で必要書類を確認しておくと漏れがないでしょう。

なお、申請書は法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」よりダウンロード可能です。

承認後に負担金を納付する

相続土地国庫帰属制度の利用には、1つの土地に対して審査手数料1万4,000円が発生します。申請書に1万4,000円分の収入印紙を貼って納付します。なお、審査手数料は一度納付したら戻ってきません。

審査が通って承認された場合は、承認の通知とともに負担金の納付を求める通知が送られてきます。負担金は10年分の土地管理費相当額として支払うお金で、1つの土地に対して20万円が基本です。同じ種類の土地が隣接している場合は負担金を合算でき、2筆以上であっても負担金を20万円とするケースもあります。

なお、通知から30日以内に負担金を納付しなければ、効力が失われて再申請が必要となります。

土地の性質に準じた負担金は下記のとおりです。

|

宅地

|

面積にかかわらず、20万円。

都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている宅地に関しては、面積に応じて算定。

|

|

田・畑

|

面積にかかわらず、20万円。

都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域、農用地区域の田、畑に関しては、面積に応じて算定。

|

|

森林

|

面積に応じて算定。

|

|

雑種地、原野など

|

面積にかかわらず、20万円。

|

一部の市街地の宅地や農地、農用地区域の田畑、森林といった面積に応じて算定する土地に関しては、面積が多くなるにつれて、1平方メートルあたりの負担金額が低くなります。具体例は下記のとおりです。

<宅地>※都市計画法の市街地区域や用途地域が指定さてている地域

100平方メートルの森林:54万8,000円(1平方メートルあたり5,480円)

200平方メートルの森林:79万3,000円(1平方メートルあたり3,965円)

<農地>※都市計画法の市街地区域や用途地域内、農用地区域内などの農地

200平方メートルの森林:45万円(1平方メートルあたり2,250円)

400平方メートルの森林:63万8,000円(1平方メートルあたり1,595円)

<森林>

500平方メートルの森林:23万9,500円(1平方メートルあたり479円)

1,000平方メートルの森林:26万1,000円(1平方メートルあたり261円)

なお、法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」では算定式の確認の他、土地の面積を入力して負担金を確認できる自動計算シートのダウンロードができます。

「相続土地国庫帰属制度」でいらない土地を国に返す4つのメリット

「いらない土地」といっても、費用をかけてまで国に返すかを迷う人もいるでしょう。相続土地国庫帰属制度を利用するか迷う場合は、まず下記の4つのメリットを確認してみてください。

- 引き取り手を探す手間を省いて土地を手放せる

- 管理費・固定資産税の出費をなくせる

- 相続放棄をせずに済む

- 売却に関連するトラブルを回避できる

それぞれのメリットについて、詳しく解説していきます。

1.引き取り手を探す手間を省いて土地を手放せる

引き取り手が見つからないような土地であっても、相続土地国庫帰属制度を利用すれば、土地を国に引き取ってもらえる可能性があります。

立地が悪かったり、管理に手間がかかったりする土地は需要が低く、売却や活用が難しいこともあります。不動産会社に依頼しても引き取り手が見つからず、管理の手間や費用だけが発生するといったことも考えられるでしょう。

相続土地国庫帰属制度の承認を得られれば、土地の管理から解放されるため、手間や費用を負担に感じている人は大きなメリットを得られるでしょう。

2.管理費・固定資産税の出費をなくせる

相続土地国庫帰属制度によって、いらない土地を国へ返すことができれば、管理費や固定資産税といった出費をなくすことが可能です。

土地を所有していると、メンテナンスなどの管理費用が発生します。放置された土地は、荒廃や不法投棄などで近隣住民とのトラブルになる可能性があるため、市区町村によっては雑草の除去を義務としている場合もあります。

また、土地の所有者には固定資産税が課せられます。土地の利用に関係なく発生するのに加え、建物のない土地は住宅用地の特例を受けられません。そのため、固定資産税が高く、負担に感じる人も多いでしょう。

活用していない土地の管理費や固定資産税の支払いがなくなるのは、所有者にとってメリットといえます。

固定資産税の計算方法については、下記の記事も参考にしてみてください。

3.相続放棄をせずに済む

相続土地国庫帰属制度の承認を得られれば、「財産にいらない土地があるから」と相続放棄をせずに済みます。

相続では、一部の財産のみを相続放棄することができません。そのため、いらない土地があっても「土地を含めたすべての財産を相続する」もしくは「すべての財産を相続放棄する」といった選択をするしかありません。

相続土地国庫帰属制度の承認を得られる土地であれば、すべての財産を相続したのちに、いらない土地のみを手放すといった選択が可能になります。いらない土地を理由に他の遺産を諦めずに済みます。

4.売却に関連するトラブルを回避できる

相続土地国庫帰属制度では、土地のトラブルなどを隠していた場合を除き、土地を手放した後に契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負うことはありません。

契約不適合責任とは、売買などで土地を手放す際に欠陥が見つかった場合に負う責任です。欠陥が見つかれば、契約解除や損害賠償などを請求されるおそれがあります。

その点、相続土地国庫帰属制度の場合は、申請によって「国」が承認して土地を引き取るため、トラブルになりにくいといえます。悪質なケースを除いて契約不適合責任を負わされることがないため、安心できるでしょう。

契約不適合責任については、下記の記事を参考にしてみてください。

「相続土地国庫帰属制度」を利用して土地を国に返す際の4つの注意点

相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、下記のような注意点があります。

- 相続登記が未了の場合は「申請者=相続人」を示す必要がある

- 土地を手放すまでの手続きに時間がかかる

- 審査に通らなかった場合でも手数料は返ってこない

- 共有名義の土地は共有者全員で申請しなければならない

それぞれの注意点を詳しく解説します。

1.相続登記が未了の場合は「申請者=相続人」を示す必要がある

相続土地国庫帰属制度は、相続登記が未了であっても申請できます。ただし、申請者が相続人であることを証明する書類を添付する必要があります。申請時に必要な書類一覧で説明した「相続人であることを証する書面」 のように、戸籍全部事項証明書や遺産分割協議書を用意しましょう。

なお、2024年4月1日より相続登記が義務化となったため、申請の取り下げや却下などで土地を国へ返さない場合は、土地を相続したことを知った時点から3年以内に相続登記が必要となります。

相続登記については、下記の記事を参考にしてみてください。

2.土地を手放すまでの手続きに時間がかかる

相続土地国庫帰属制度の標準処理期間は、申請より約8ヵ月とされています。申請時に審査完了の時期の目安は伝えられますが、書面調査や実地調査といった複数の調査を行うため、完了時期がずれ込むこともあります。8ヵ月は目安と考え、手続き完了までには時間がかかると考えておきましょう。

3.審査に通らなかった場合でも手数料は返ってこない

先述した通り、相続土地国庫帰属制度は、1筆の土地につき1万4,000円の審査手数料が発生します。審査手数料は申請の取り下げを行ったり、審査が却下・不承認となったりしても返還されません。

申請が無駄にならないように法務局での事前相談を利用し、国に返すことが可能な土地か相談しておくと良いでしょう。

4.共有名義の土地は共有者全員で申請しなければならない

1つの土地を複数人が共同で所有している「共有名義の土地」の場合は、共有者全員が申請者とならなければ、相続土地国庫帰属制度の利用ができません。

自分の共有持分のみを国に返すといった選択ができないため、共有者全員が国に土地を返すことに合意し、全員で申請の手続きを行う必要があります。

共有名義不動産については、下記の記事も参考にしてみてください。

「相続土地国庫帰属制度」以外のいらない土地を手放す方法も検討しよう

相続土地国庫帰属制度は手数料や負担金などが発生するため、他の方法も検討したうえで、どのように土地を手放すか決めると良いでしょう。

具体的な方法は下記のとおりです。

- 売却│土地に価値があり現金化したい場合

- 自治体・団体へ寄付│土地に価値がなく売却が難しい場合

- 贈与│特定の人に無償で譲渡したい場合

- 相続放棄│相続が発生してから3カ月以内かつ負債が多い場合

それぞれの方法について、詳しく解説します。

売却│土地に価値があり現金化したい場合

土地を現金化したいのであれば、不動産会社に相談して売却するのがおすすめです。相続土地国庫帰属制度と異なり、建物のある土地であっても手放せます。また、申請時の書類準備の手間、手放す際の費用が発生しません。

売却の場合、不動産仲介業者と不動産買取業者のどちらかに依頼することになります。土地に少しでも価値があり、売却を急いでいないのなら、不動産仲介業者に依頼すると良いでしょう。

需要が低い土地で買い手が見つからないのであれば、不動産買取業者を依頼するのがおすすめです。売却価格は相場よりも下がるものの、直接不動産を買い取ってくれるため、買い手を探す手間を省けます。訳ありの土地を積極的に買い取っているような業者であれば、スピーディーに土地を現金化できるでしょう。

売れない土地におすすめの買取業者については、下記の記事で詳しく解説しています。

自治体・団体へ寄付│土地に価値がなく売却が難しい場合

土地の売却が難しい場合は、自治体や土地を必要としている団体に寄付する方法もあります。

土地の寄付の手順は自治体によって異なりますが、事前相談のうえ寄付の申込申請に進み、審査といった流れが多いようです。

ただし、固定資産税の徴収額が減るといった理由から、自治体は寄付の受け入れに消極的です。必ずしも寄付が叶うとは限りませんが、まずは自治体に寄付の申し出をしてみると良いでしょう。

相続不動産の寄付については、下記の記事も参考にしてみてください。

贈与│特定の人に無償で譲渡したい場合

土地を必要としている人がいるのであれば、個人へ無償で譲渡(贈与)するといった方法を選ぶことも可能です。

ただし、贈与する相手が知人であっても契約書を交わし、所有権移転登記をしっかりと行いましょう。所有権移転登記を行わないと、所有者が変更されないため、土地の管理責任や固定資産税の支払いから解放されません。

なお、個人間の贈与の場合は、贈与する側に税金は発生しませんが、贈与される側に贈与税が発生する可能性があります。法人への贈与の場合は、贈与する側は譲渡所得税や住民税、贈与される側は法人税が発生します。

相続放棄│相続が発生してから3カ月以内かつ負債が多い場合

相続が発生してから3ヵ月以内であれば、相続放棄という選択肢もあります。ただし、いらない土地だけを相続放棄することはできないため、すべての財産の相続を放棄することになります。めぼしい財産がない場合は、土地も含めて相続放棄するのも1つですが、相続したい財産がある場合はおすすめできません。

また、相続放棄をしても他に相続人がいない場合は、相続財産管理人を選任しない限り、土地の管理責任が消えません。

不動産の相続放棄については、下記の記事も参考にしてみてください。

まとめ

相続土地国庫帰属制度を利用すれば、売却や活用が難しい土地を国が引き取ってくれる可能性があります。土地の要件をクリアできるのであれば、売却や寄付などで土地を手放せない土地の助け船となるでしょう。

ただし、費用や時間は要するため、売却などの方法がとれないのかを確認したうえで、利用を決めることをおすすめします。買い手を見つけて売却するのは難しくても、不動産買取業者であれば土地を買い取ってくれる可能性もあります。いらない土地の管理で困っている場合は、一度相談するのも良いでしょう。

いらない土地を国へ返す際のよくある質問

相続土地国庫帰属制度の申請ができた場合でも、審査に落ちる場合がありますか?

申請ができても、審査を通して不承認となることはあります。例えば、審査中に下記のような土地であると判明した場合、不承認になる可能性があります。

- 勾配が30度以上で高さが5メートル以上の崖があり、崩落の危険性がある土地

- 樹木や放置車両などがある土地

- 屋根瓦や建物の基礎、古い水道管、井戸などが残った土地

- 第三者に不法占拠されている土地

- 隣接地から継続的に流水がある土地 など

土地を引き取った際に、過分な管理費用や労力を要するかどうかが判断材料になります。上記のようなケースでは土地引き取り後に管理費用が発生することが考えられるため、不承認になる可能性が高いといえます。

山林や田んぼなどの土地も返せますか?

山林や田畑などの農地であっても、条件を満たせば国に返すことが可能です。相続土地国庫帰属制度を利用すれば、「田畑の売却先や譲渡先は農業従事者でなければならない」といった農地法の制限を気にせず、農地を手放せます。

なお、入会権や経営管理権が設定されている土地、森林組合等への森林経営委託契約等の契約が締結されている土地は、使用収益権が設定されている土地に該当するため、国に土地を返せません。

相続土地国庫帰属制度の開始前(2023年4月27日以前)に相続した土地も申請できますか?

数十年前に相続した土地など、相続土地国庫帰属制度の開始前に相続した土地であっても申請可能です。