共有持分の売却で使用する売買契約書とは?

共有持分を売却する場合でも、取引条件を明確にして双方の合意を証明するためには「売買契約書」が欠かせません。

特に不動産会社を介する場合は、宅地建物取引業法で作成が義務付けられており、契約内容や物件情報を正確に記載する必要があります。個人間取引では義務はないものの、後のトラブルを防ぐためには作成が望ましく、単独名義の物件とは異なり持分割合や自己持分のみの売却である旨を盛り込むのが特徴です。

持分割合を明確にしなければ、後々「契約内容が違った」「売却対象が誤解されていた」などの問題が発生するリスクがあります。特に共有者間は親族関係であるケースが多いため、売買契約書を作成せずに進められることも少なくありません。

実際に、契約書を作成せず口頭で合意した結果、「売却額の一部を後で支払う」という取り決めが曖昧になり、後に売主側が「最初に合意した額と違う」と主張したことでトラブルになったケースもあります。

このような場合、契約書がなければ売却する持分割合や金額が「口約束のみ」となり、言った言わないの水掛け論になりかねません。

そのため、共有持分を売却する際には、たとえ身内であっても最初からしっかりと契約内容を整理し、確実に記録に残すことが肝心です。ここでは、共有持分の売買契約書がどのようなもので、誰がどのように作成するのかについて解説します。

不動産売買契約書は不動産業者が作成するもの

不動産の売買は、多くの場合、不動産仲介会社などを通じて行われます。その際の売買契約書は、仲介会社が作成し、取引の条件や物件情報を正確に記載します。

宅地建物取引業法第37条では、不動産業者が売買契約を締結する際、契約の当事者に対し書面(37条書面)を交付することが義務付けられており、この書面が実質的に売買契約書となるのが基本です。

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。出典:e-gov 宅地建物取引業法 第三十七条

記載内容には下記の内容が含まれ、双方が署名・押印することで法的効力を持ちます。

- 物件の所在地

- 面積

- 権利関係

- 代金

- 支払条件

- 引渡し時期

仲介会社による作成は、法令に沿った記載や必要事項の漏れ防止につながり、取引の安全性と透明性を確保する重要な役割を果たします。

共有持分の不動産売買契約書と通常の契約書の記載内容に大きな違いはない

共有持分の不動産売買契約書は、基本的には単独名義の物件における契約書と内容が大きく異なるわけではありません。

所在地や面積、権利関係、売買代金、支払い方法、引渡し時期、契約解除の条件など、取引に必要な主要項目は同様に記載されます。

ただし、共有持分の取引では特有の記載が求められます。それが「持分割合」と「自己の持分のみを売却する旨」です。持分割合は登記簿に記載された数字を用い、売却の対象範囲を明確化します。

この部分が不明確だと、後々「売却対象が違った」といった誤解を招くことがあるため、買取業者含め不動産会社は細心の注意を払って確認しています。

また、全体ではなく自分の権利部分だけを譲渡することを明記することで、契約当事者間の誤解や認識違いを防ぎ、円滑な取引を実現できます。

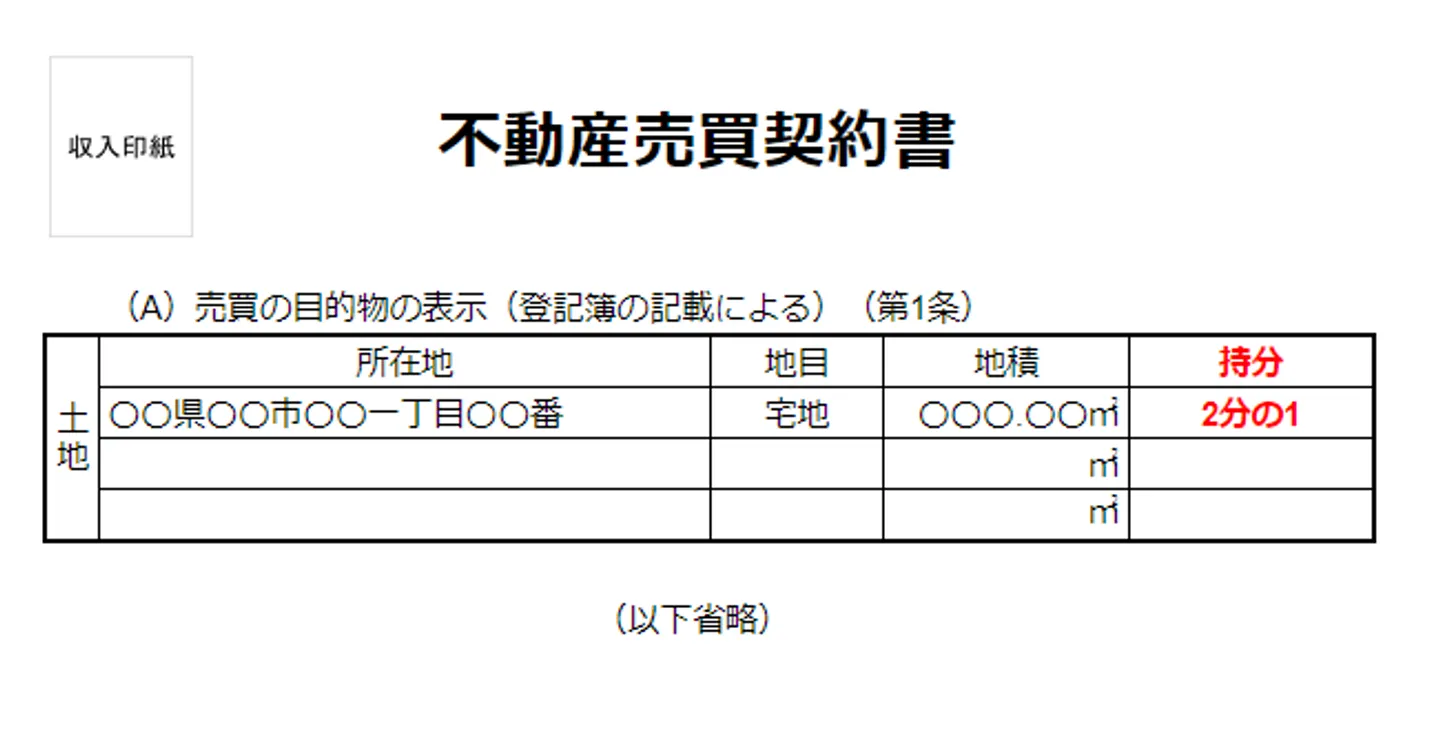

共有持分の売却で使用する売買契約書のひな形

共有持分の売買契約書には、法律で定められた統一のテンプレートは存在しません。

そのため、個人間で契約書を作成する場合には、一般財団法人 不動産適正取引推進機構が公開している「標準的売買契約書のひな形」が参考として広く利用されています。

共有持分の売却では、通常の契約書に加え、(A)目的物の表示欄に「持分割合」を示す項目を設け、そこに登記簿に記載された割合を明確に記入するのが基本です。

共有持分の売買契約書の作成は専門家に依頼した方がいい

共有持分の売買契約書の作成には、法的知識が必要です。知識があれば一般人でも作成は可能ですが、ミスの防止や時間短縮を図るためにも、専門家に依頼することをおすすめします。基本的には、次のような依頼先があります。

共有持分の売買契約書の作成の依頼先について、専門家別にみていきましょう。

共有者間でトラブルがあるなら弁護士

| 依頼できる内容 |

項目 |

| トラブル解決 |

〇 |

| 売買契約書作成 |

〇 |

| 重要事項説明書作成 |

△ |

| 不動産調査 |

〇 |

| 測量 |

× |

| 権利関係調査 |

〇 |

| 登記関係 |

〇 |

| 税務関係 |

× |

法律の専門家である弁護士への依頼は、共有名義の不動産の売買に伴う法的リスクを回避できるのが魅力です。例えば、売買契約書に含まれる法的リスクのチェックから、権利関係の調査、登記手続きまでワンストップの支援を受けられる弁護士事務所も少なくありません。

また、共有名義の不動産の売買をめぐる共有者同士のもめ事や、売却後のトラブルにも、依頼者の代理人として対応してもらえるのも魅力です。なお、弁護士によって得意分野が異なるため、依頼するときは不動産売買に強い弁護士事務所やリーガルサービスを探しましょう。

基本的に、弁護士に依頼する場合の費用は、10万~30万円の「着手金」に加えて、「成功報酬」の支払が必要です。報酬金は、共有持分を売却した金額の4~16%が相場のため、着手金も含めると総合的な費用は数十万円~数百万円にのぼることもあります。

売買契約書作成以外の必要書類がそろっているなら司法書士

| 依頼できる内容 |

項目 |

| トラブル解決 |

× |

| 売買契約書作成 |

〇 |

| 重要事項説明書作成 |

× |

| 不動産調査 |

× |

| 測量 |

× |

| 権利関係調査 |

〇 |

| 登記関係 |

〇 |

| 税務関係 |

× |

不動産売買における相談先として最も一般的なのが、司法書士です。基本的には不動産売買に伴う登記手続きを主業務としますが、売買契約書の作成まで支援する司法書士も少なくありません。

不動産売買のスペシャリストであり、売買契約書の作成も安心して任せられます。特に、買主側は買い取った不動産の所有権移転登記が必要であることから、買主側が売買契約書を作成する場合は司法書士への依頼がおすすめです。

一方で、司法書士は不動産売買に伴う法的トラブルには対応しておらず、売却をめぐる共有者間の争いの調停や売却後のトラブル対応は専門外である点に留意しましょう。

司法書士に依頼する場合の費用相場は、売買契約書の作成のみであれば2〜5万円程度ですが、所有権移転登記まで依頼する場合は総額で8~10万円程度かかることが基本です。抵当権抹消や設定登記を依頼する場合は、さらに料金が加算されます。

リーズナブルに済ませたいなら行政書士

| 依頼できる内容 |

項目 |

| トラブル解決 |

× |

| 売買契約書作成 |

〇 |

| 重要事項説明書作成 |

〇 |

| 不動産調査 |

△ |

| 測量

|

× |

| 権利関係調査 |

〇 |

| 登記関係 |

× |

| 税務関係 |

△ |

行政書士には、不動産売買に関する行政手続きの代行を依頼できます。売買契約書に加えて、重要事項説明書の作成も依頼できる点は魅力が大きいといえるでしょう。

また、行政書士事務所によって異なるものの、不動産調査や税務関係までサポートする場合もあるため、気になる場合は相談してみてください。

なお、トラブル対応や登記関係の依頼はできないため、弁護士や司法書士にくらべると対応範囲は狭くなります。その分、依頼費用は他の士業に比べるとリーズナブルで、売買契約書の作成のみであれば1万5千円~10万円が相場です。

物件調査や重要事項説明書の作成まで依頼する場合は、総額で10万円~20万円程度ほどかかります。

売買契約書以外に共有持分の売買をする際に必要な書類

共有持分の売買では、売買契約書のほかにも下記のような書類が必要になります。

| 必要書類 |

概要 |

入手方法 |

| 重要事項説明書 |

不動産取引に関する物件情報や契約条件などを詳細に記載した書類 |

宅地建物取引士の資格を持つ不動産会社が作成 |

| 登記識別情報(もしくは権利証) |

不動産の所有者であることを証明する書類 |

登記時に交付済み |

| 地積測量図及び境界確認書 |

土地の所有範囲や、隣地との境界を明確に示すために必要な書類 |

地積測量図:法務局に申請する

境界確認書:なければ土地調査家屋士に依頼する |

| 実印及び印鑑登録証明書 |

実印が本物であることを公的に証明する書類 |

印鑑登録後であれば役所やコンビニで発行可能 |

| 身分証明書・住民票 |

・運転免許証

・マイナンバーカード

・パスポート |

住民票は役所やコンビニで発行可能 |

以下ではそれぞれの書類について説明します。

重要事項説明書

重要事項説明書は、不動産取引に関する物件情報や契約条件などを詳細に記載した書類で、売買契約書と並んで重要な役割を持ちます。

買主や借主が物件や契約条件について十分に理解し、納得した上で契約を進められるようになるため、後に「こんな話は聞いていなかった」といったトラブルを未然に防ぐために重要です。

宅地建物取引業法35条に基づき、不動産会社が関与する取引では交付が義務付けられており、作成と説明は必ず有資格者である宅地建物取引士が行います。

第三十五条

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

引用元 宅地建物取引業法 | e-Gov 法令検索

具体的には以下の内容が記載されており、買主が契約内容を正しく理解し、納得した上で取引できるようにするための重要な資料となります。

| 項目 |

主な記載事項 |

記載内容 |

| 物件に関する重要事項 |

| 土地や建物の詳細 |

【物件】

・所在地

・面積

・構造

・用途など

【土地】

・登記簿

・測量図など |

| 権利に関する状況 |

・所有権

・抵当権・賃借権などの権有無 |

| 法令制限 |

都市計画法や建築基準法に基づく制限

・用途地域 |

| 災害警戒区域に関する情報 |

・土砂災害警戒区域

・津波災害警戒区域 |

| 接道状況 |

前面道路の種類(公道・私道)

・接している道路の幅員

・接道距離 |

| インフラ状況 |

・水道・下水道の整備状況

・電気

・ガス |

| 管理・使用の制限 |

利用目的や共有者間のルール

・使用制限の有無 |

| 共有者の同意状況 |

・合意の有無

・他の共有者への売却通知の有無 |

| 取引条件に関する重要事項 |

| 契約不適合責任 |

売主が契約不適合責任を負うか |

| 登記関連費用 |

所有権移転登記の申請者名

・登記費用の負担者名 |

| 手付金と解約条項 |

・手付金の金額

・違約金が発生する条件と金額 |

| その他特記事項 |

公正証書の作成予定

・紛争解決方法 |

登記識別情報(もしくは権利証)

登記識別情報(もしくは権利証)は、不動産の所有者であることを証明する極めて重要な書類です。2005年3月以降に共有持分を取得した場合、法務局から通知される12桁の英数字で構成された「登記識別情報」が発行されます。

それ以前に取得した場合は「登記済権利証」が交付され、所有権を示す証拠となります。これらは登記名義人にのみ交付され、売却時の登記申請に必須です。もし紛失しても再発行はできないため、以下の代替手続きが必要になります。

| 項目 |

内容 |

| 事前通知制度 |

登記識別情報がないまま登記申請を行い、後日登記所から届いた書類に捺印する |

| 本人確認情報 |

| 司法書士や弁護士に登記識別情報の代替書類となる本人確認情報を作成してもらう |

| 公証役場で公証人に立ち会ってもらい、司法書士や弁護士への登記申請の委任状に署名捺印する |

私たちのような買取業者の場合、弁護士や司法書士などの有資格者と提携しているケースが多いです。そのため、実務的には司法書士や弁護士に登記識別情報の代替書類となる本人確認情報を作成してもらう本人確認情報の方法をとるケースが多くなります。

しかし、他の共有者に売却する場合、別途弁護士や司法書士への報酬が発生することになるため、登記識別情報はなくさないように管理が必要です。

登記事項証明書の権利欄にも注目

共有持分の売買においては、他の共有者に「先買権」が設定されている場合があるため注意が必要です。「先買権」とは、共有者が持分を売却する際に、他の共有者が優先的にその持分を取得できる権利です。売主は、先買権を有する共有者に譲渡の意向を通知し、一定期間内に取得するかどうかを判断してもらう必要があります。

先買権を有する共有者が取得を希望しない場合に限り、初めて第三者に売却することが可能となります。実際に、売却相談の際に自身の持分に先買権が設定されていることを知らずに手続きを進めようとした方もいらっしゃいました。

もし、先買権者への通知を行わずに第三者に譲渡した場合、先買権者から売買契約の取消や損害賠償請求を受ける可能性があります。そのため、売却前に必ず登記事項証明書の権利部(乙区)を確認することが重要です。

特に共有者間で他の共有者に内緒で売買取引をする場合、気づかないまま売却してしまい、後にトラブルになるケースもあるため、登記事項証明書についても必ず確認しておきましょう。

土地測量図及び境界確認書

地積測量図および境界確認書は、共有持分の対象が土地である場合に重要となる書類です。どちらも土地の所有範囲や、隣地との境界を明確に示すために必要な書類となります。

境界が不明確なまま取引を進めると、売却後に「使用範囲が狭かった」「隣地の所有者に占有されている土地がある」などのトラブルが発生しやすくなります。こうしたリスクを避けるために、早めに地積測量図と境界確認書を整備しておくことが重要です。

地積測量図

地積測量図は土地の面積や境界を示す公式な図面です。以下の情報が詳細に記載され、土地登記簿に登録されています。

- 土地の形状

- 境界位置

- 面積計算方法

- 地番

- 土地の所在

- 測量実施日

取得する際は、法務局に窓口やオンラインで申請するか、郵送請求が可能です。しかし、なかには法務局に問い合わせても、地積測量図がない場合があります。

これは、地積測量図が昭和35年に義務化されたためです。それ以前の登記では、地積測量図の作成が義務付けられていなかったため、土地の正確な面積や境界が記録されていないことが多いです。

もし地積測量図がない場合、土地家屋調査士に依頼し、新たに作成してもらう必要があります。あくまでも目安ですが、作成には数万円から数十万円の費用と、通常数日から1週間程度の期間がかかるケースが多いです。

作成後は、法務局に提出しましょう。

境界確認書

境界確認書は、隣接する土地所有者との間で境界線を確認・合意したことを証明する書類です。作成する際は土地家屋調査士に依頼する必要があり、現地で行った測量の結果に基づいて作成され、関係者が署名・押印することで効力を持ちます。

共有持分の売買に限らず、分筆や相続、単独所有の土地の売却などでも必要となります。作成手順は下記の通りです。

- 土地家屋調査士が現地で測量を行う

- 仮杭を設置して境界を明確にする

- 隣地の所有者や関係者と現地で立会いを行い、境界を確認する

- 双方が納得したらコンクリート杭などの永久的な境界標を設置

- 結果に基づいて境界確認書を作成

- 双方の土地所有者の署名・押印をもらい正式に完了

境界があいまいなままだと、買取後に想定していたよりも使用できる土地の範囲が少なかったり、隣地の使用範囲が広くなっていたりなどのトラブルに発展するリスクがあります。

実際に、境界確認書がない共有持分の買取相談を受けた際に、測量を行った結果想定していた所有面積と実際の所有面積が異なるケースもありました。弊社のような買取業者の場合は測量も買取後に行いますが、共有者間で売買する場合などは、買主に安心してもらうためにも事前に済ませておくのが良いでしょう。

ただし、隣地の所有者の立会いが必要となるほか、あくまでも目安ですが完成するまでに3ヶ月程度かかります。境界確認書がない場合は売買契約までに時間がかかってしまうため、売却を考えている場合は早めに作成しておくのがおすすめです。

実印及び印鑑登録証明書

共有持分を売却する際は、売主本人の実印と、その印鑑が公的に登録されていることを証明する印鑑登録証明書が必要です。これにより、契約書や登記申請における本人確認と意思表示の真正性が担保されます。

自分の持分のみを売却する場合は、他の共有者の実印や印鑑証明書は不要です。ただし、書類の有効期限は発行から3か月以内が一般的なため、事前に確認して準備することが重要です。

身分証明書・住民票

共有持分を売却する際には、売主本人の身分証明書と住民票が必要です。身分証明書としては、以下のような顔写真付きの公的証明書が基本です。

これにより本人確認を行い、契約の正当性を確保します。登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、3か月以内に発行された住民票を提出し、住所変更を証明します。

自分の持分のみを売却する場合、他の共有者の身分証や住民票は不要です。事前に有効期限や必要部数を確認し、契約手続きを円滑に進められるよう準備しましょう。

共有持分の売買でかかる費用・税金

共有持分の売却では、契約や登記に伴い複数の費用や税金が発生します。主な項目は以下の4つです。

|

費用・税金

|

内容

|

計算方法・金額の目安

|

|

仲介手数料

|

仲介会社への報酬

|

(売買価格×3%+6万円)+消費税(上限)

|

|

登録免許税

|

所有権移転登記に必要な税金

|

固定資産税評価額×2%(土地・建物)

|

|

印紙税

|

売買契約書に貼付する印紙代

|

契約金額に応じた税額(例:1,000万円超〜5,000万円以下=1万円)

|

|

譲渡所得税

|

売却益に課される税金

|

(譲渡価格−取得費−諸経費)×税率(所有期間5年以下:39.63%、5年超:20.315%)

|

それぞれでかかる費用・税金について、詳しくみていきましょう。

仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社に共有持分の仲介買取を依頼した場合に支払う成功報酬です。仲介手数料の上限は「宅地建物取引業法」によって次のように定められています。

| 料率の上限 |

計算式 |

| 200万円以下の部分 |

売買価格 × 5% + 消費税 |

| 200万円超400万円以下の部分 |

売買価格 × 4% + 2万円 + 消費税 |

| 400万円を超える部分 |

売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税 |

共有持分を300万円で売却した場合、仲介手数料は次の2段階で算定します。なお、以下では計算式を見やすくするために、消費税の計算を省略しています。

【200万円以下の部分】

200万円×5%=10万円

【200万円超400万円以下の部分】

100万円×4%=4万円

【合計額】10万円+4万円=14万円

不動産会社に支払う仲介手数料は30万円です。なお、当然ながら不動産会社に仲介を依頼しない場合は、仲介手数料の支払は必要ありません。例えば、他の共有者に売却する場合や、共有持分専門の買取業者が直接買い取る場合が代表的です。

仲介手数料は売却費用の中でも大きな割合を占めるコストであるため、売主の利益を最大化したい場合は、他の共有者や専門の買取業者に買取を依頼することをおすすめします。

登録免許税

登録免許税とは、不動産の登記を行う際に法務局に支払う税金です。例えば共有持分の売主と関係が深いのは「抵当権抹消登記」にかかる登録免許税です。

一方、買主は、買い取った不動産の所有権を証明するために「所有権移転登記」が必要であり、手続きの際に登録免許税の支払が必要になります。

共有持分の不動産売買における登録免許税は次計算式で求められます。

所有権移転登記の登録免許税=固定資産税評価額×2%

なお、登記変更を司法書士に依頼する場合は、登録免許税に加えて、司法書士への報酬の支払も必要です。司法書士の報酬は、前述の通り2万円~10万円が相場です。

印紙税

不動産売買における印紙税とは、簡単にいえば、不動産売買契約書に貼付する印紙代です。共有持分の売却価格が1万円以上の場合は、売買契約書への印紙代の貼付が必須である点に留意してください。

平成26年4月1日から令和9年3月31日までの期間は、不動産売買契約書には以下のような軽減措置が適用されます。

| 契約金額 |

本則税率 |

軽減税率 |

| 10万円を超え50万円以下のもの |

400円 |

200円 |

| 50万円を超え100万円以下のもの |

1千円 |

500円 |

| 100万円を超え500万円以下のもの |

2千円 |

1千円 |

| 500万円を超え1千万円以下のもの |

1万円 |

5千円 |

| 1千万円を超え5千万円以下のもの |

2万円 |

1万円 |

| 5千万円を超え1億円以下のもの |

6万円 |

3万円 |

| 1億円を超え5億円以下のもの |

10万円 |

6万円 |

| 5億円を超え10億円以下のもの |

20万円 |

16万円 |

| 10億円を超え50億円以下のもの |

40万円 |

32万円 |

| 50億円を超えるもの |

60万円 |

48万円 |

譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産売却で得た利益(売却益)に課される税金で、以下の計算式で算出できます。

(譲渡価格−取得費−諸経費)×税率(所有期間5年以下:39.63%/5年超:20.315%)

不動産の所有期間によって税率が大幅に変動するため、節税のためにも売却時期を見極めるのがおすすめです。実際に、あと数か月で所有期間が5年を超える相談者様もいらっしゃったこともあります。

その際は、譲渡所得税の変動についてご説明し、売却時期を見直されたケースもありました。また、譲渡所得税の納付は確定申告とセットで行うのが基本です。

いずれも不動産を売った翌年の確定申告の期間(毎年2月15日~3月15日)に手続きする必要があるため、共有持分の売却から間が空く場合でも忘れずに手続きをしましょう。

なお、譲渡所得税には複雑な計算が必要であるため、自身での手続きに不安がある場合は税理士や不動産会社への相談をおすすめします。

まとめ

共有持分の売却では、契約条件や権利関係を明確化する売買契約書が重要です。単独名義物件と基本構成は同じですが、持分割合や自己の持分のみを売却する旨を記載する点が特徴です。契約書には、契約不適合責任の免責や修復義務範囲、面積差異の責任免除などを盛り込み、トラブルを未然に防ぐ工夫が欠かせません。

また、重要事項説明書や登記識別情報、測量図、印鑑証明書、身分証など必要書類を事前に揃え、費用・税金も把握しておくことがスムーズな取引につながります。

共有持分は権利関係が複雑であり、個人間取引ではリスクも高いため、専門業者の活用が安心です。

共有持分の不動産売買に関してよくある質問

不動産全体を売りたい場合はどうしたらいい?

不動産全体を売却する場合は、共有者全員の合意が不可欠です。共有持分のみであれば自分の判断で売却できますが、

物件全体を売るには、全員が売却に同意し、必要書類(印鑑証明書や身分証など)を揃える必要があります。

さらに、売買契約書には全員が署名・捺印し、契約締結の場に立ち会うことが求められます。共有者間で意思が揃わない場合は全体売却は進められないため、事前に合意形成を図ることが重要です。

共有持分を売却する流れは?

共有持分を売却する流れは、売却方法が買取りか仲介かで異なります。買取りとは、不動産会社が不動産を直接買取する方法です。一般購入希望者を探す時間を省略できるため、スピーディに共有持分を現金化できるのが魅力です。

共有持分を買取で売却する場合の大まかな流れは、次のようになっています。

- 不動産業者の選定

- 査定依頼

- 売買契約

- 引き渡し

- 確定申告

一方で仲介は、不動産会社に共有持分の売却活動を仲介してもらう方法です。不動産会社が一般購入希望者を募り、条件交渉から売買契約締結のサポートまでワンストップで行い、以下の流れで行うのが基本です。

- 不動産業者の選定

- 査定依頼

- 媒介契約の締結

- 不動産会社による売却活動

- 買主との売買契約の締結

- 不動産の引き渡し・決済

- 所有権移転登記

- 確定申告