借地権は売却できる

借地権とは、建物を所有する目的で地主から土地を借りる権利です。土地の所有権は地主に残りますが、借地権そのものは法律で保護された財産権であり、売却して第三者に譲渡することが可能です。実際に、借地権付きマンションや戸建ての売買は珍しくなく、適切な手続きを踏めば売却できます。

ただし、借地権には「建て替えや譲渡に地主の承諾が必要」「住宅ローンが利用しづらい」など、所有権の不動産にはない制約があります。そのため一般の買主からは敬遠されがちで、売却の難易度が高いことも事実です。

そのような背景もあるため、「本当に売れるのか?」と不安に思っている方も多いでしょう。弊社に相談に来られる方も、不安を抱えていらっしゃるケースが非常に多いです。しかし、借地権を専門に扱う買取業者に依頼することで売却が成立したりするケースは少なくありません。

つまり、「借地権は売れる資産」であることを正しく理解し、売却先を見極めることが最も大切であるといえます。

借地権の種類ごとに売却難易度は変わる

借地権の売却では、借地権の種類によっても難易度が変わってきます。これは、買主にとってのメリットやリスクが、借地契約の内容によって大きく左右されるためです。

借地権には、大きく分けて「地上権」と「賃借権」の2種類があります。地上権は、他人の土地を利用して建物や工作物を所有するための権利です。

地主の承諾なしに譲渡・転貸が可能で、借地権の中でも強い権利ですが、住宅を建てるための土地にはあまり設定されません。主に太陽光発電設備や送電施設など、特定の事業目的で利用されるケースが多いのが実情です。

一方、一般的な住宅や店舗で利用される借地権は「賃借権」に分類されます。賃借権は地主の承諾が必要になるなど制約はありますが、実際の不動産取引においてはこの賃借権が主流です。

ここからは、賃借権の中でも代表的な「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3種類について、売却のしやすさや注意点を解説していきます。

| 借地権の種類 |

概要 |

売却難易度 |

| 旧借地権 |

「旧借地法」に基づいて設定されていた借地権で、契約満了後に更新が可能 |

比較的売却しやすい |

| 普通借地権 |

現行の「借地借家法」に基づく借地権の1つで、契約満了後に更新が可能 |

比較的売却しやすい |

| 定期借地権 |

現行の「借地借家法」に基づく借地権の1つで、契約満了後は更新できない |

他の種類よりも売却が難しい |

旧借地権は借主保護が強く売却しやすい

旧借地権とは、1992年8月1日に「借地借家法」が施行される以前の「旧借地法」に基づいて設定されていた借地権を指します。借地上に借地人所有の建物が存在している限り、契約期間が満了した後も借地人が契約更新を希望すれば、原則として契約は自動的に更新されるのが特徴です。

借地人の権利が非常に強く保護されており、借地人の立場が圧倒的に強いことから、比較的売却しやすい傾向にあります。

| 建物の構造 |

当初の契約期間 |

更新後の契約期間 |

| 堅固な建物(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など) |

・期間の定めがある場合:30年

・期間の定めがない場合:60年 |

30年 |

| 非堅固な建物(木造など) |

・期間の定めがある場合:20年

・期間の定めがない場合:30年 |

20年 |

地主は正当事由がない限り、借地契約の更新を拒否できません。この正当事由の判断基準も非常に厳格であるため、裁判で地主に正当事由があるとして立ち退きが認められるケースは極めてまれです。

具体的には、以下のような事情が考慮されます。

- 地主の親族が居住のために土地を必要としているが、その土地以外に利用できる土地を持っていない

- 借地人が長期間にわたり地代を滞納している

- 借地上の建物が老朽化し、倒壊の危険がある状態になっている

- 地主が立退料を提示しており、その金額が妥当と判断される

これらの要素は独立して判断されるのではなく、相互に関連付けて総合的に判断されます。特に「土地を必要とする事情」が重視されますが、借地人側の利用必要性が強ければ地主側の主張が認められる可能性は低いです。

建物が建っている限り半永久的に借り続けられるうえ、地主の都合で一方的に立ち退きを求められる心配がほとんどないという点は、買主からすると大きな安心材料になります。そのため、一般の買主から敬遠されがちな借地権の中でも、旧借地権は比較的買主が見つかりやすい傾向にあります。

普通借地権は更新可能で安定した取引が見込める

普通借地権とは、1992年8月1日に施行された「借地借家法」に基づいて設定される、契約の更新が可能な借地権を指します。旧借地権と同様に、契約期間が満了した後も借地人が契約更新を希望すれば、原則として契約は自動的に更新されるのが特徴です。

そのため、長期的に安定して土地を借り続けられることから、比較的売却しやすい傾向にあります。

| 建物の構造 |

当初の契約期間 |

更新後の契約期間 |

| 一律 |

30年 |

初回更新:20年

2回目以降:10年 |

地主は前述したように正当事由がある場合を除き、契約の更新を拒否することはできないため、借地人は事実上、半永久的に土地を借り続けられます。これは、長期的に安定した居住を求める買主にとって大きなメリットになるため、普通借地権も比較的買主が見つかりやすい傾向です。

買取業者から見ても、投資家や実需層の買主に一定の需要があることから買取後の活用がしやすいため、必然的に買取が成立しやすい借地権といえます。実際に弊社でも、普通借地権はスムーズに売却先が見つかるケースが多いため、買い取る際は高額査定になりやすい傾向です。

定期借地権は契約満了で終了するため売却は難しい

定期借地権は、旧借地権や普通借地権と比較して売却が難しい傾向にあります。定期借地権とは、1992年8月1日に施行された「借地借家法」に基づき、契約時に定められた期間が満了すると契約が必ず終了する借地権を指します。

旧借地権や普通借地権とは違い、定期借地権は契約更新が認められません。契約期間が満了した後は借地上の建物を解体し、更地として返還することが借地借家法22条で義務付けられています。

第二十二条 存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

引用元 借地借家法 | e-Gov 法令検索

半永久的に土地を借り続けられないことや、最終的に高額な解体費用を負担しなければならないことは、買主にとっての大きなデメリットになります。そのため、定期借地権は旧借地権や普通借地権よりも一般の買主から敬遠されやすく、売却が難しいのです。

買取業者の立場から見ても、定期借地権は扱いが難しい部類に入ります。実際の取引でも、定期借地権は旧借地権や普通借地権と比べて査定額が抑えられる傾向です。

借地権の主な2つの売却先と売却相場

借地権は、誰に売るか、どうやって売るかによって3つの売却方法があります。

| 売却先 |

売却相場 |

| 地主 |

更地価格の50~70%程度 |

| 買取業者 |

更地価格の50%程度 |

それぞれの売却方法を順番に解説していきます。

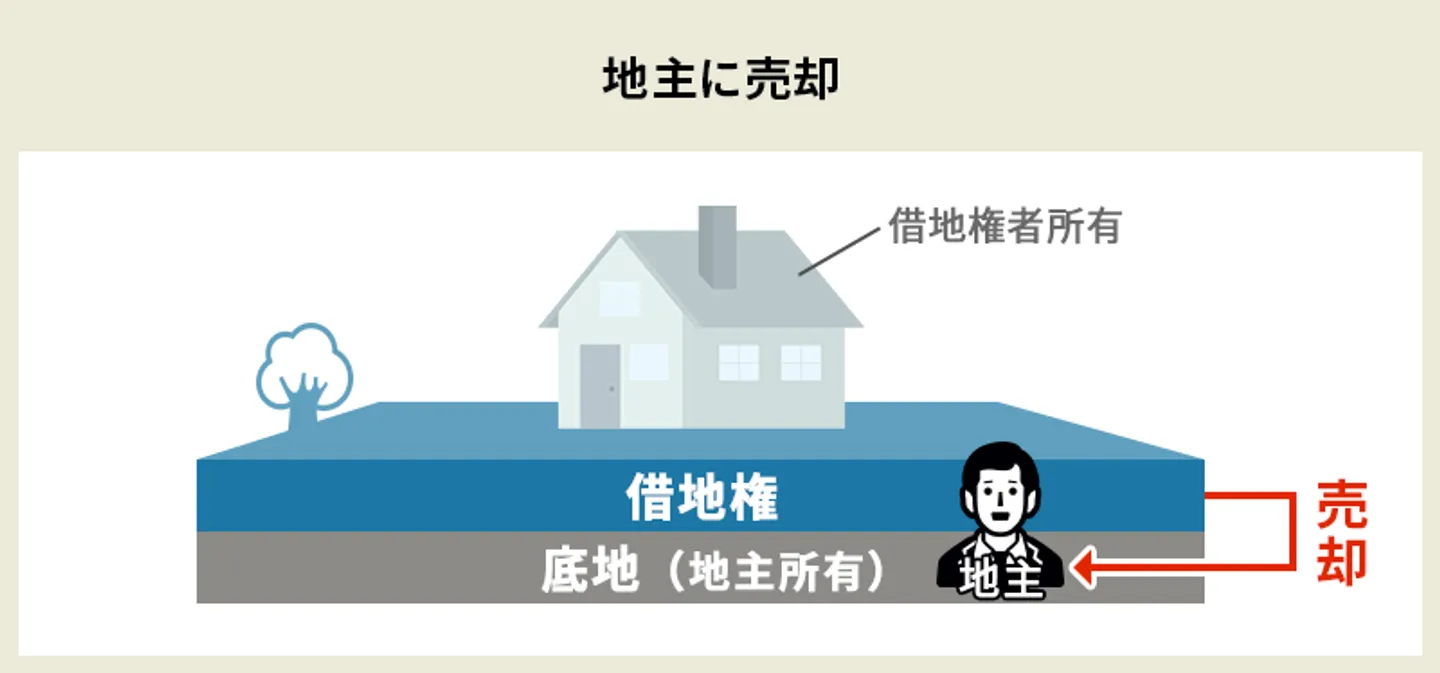

1.借地権を仲介を通じて地主に売却する

土地のもともとの所有者であった地主に、借地権を売却する方法です。持ち主に買い戻してもらうので自然な取引に感じますが、実際には、地主が購入するケースはあまりありません。

理由はシンプルで、地主にとって借地を買い戻すとそれまで得ていた地代収入が途絶えるためです。今後の土地活用のプランが明確でなければ、わざわざ買い戻すメリットが少ないのです。あくまでも目安ですが、買取価格は更地だった場合の価格の50%程度に収まるケースが多いです。

ただし、下記のように地主側に目的がある場合は、売却が成立しやすいです。

こうしたケースでは交渉もスムーズに進みやすく、相場としても第三者に売却するより高値になりやすい傾向があります。特に、地主から売却を持ち掛けてきた場合は、あくまでも目安ですが60~70%が売却相場です。

もし地主が所有権化して売却する意向であることがわかれば、あとから紹介する「同時売却」を提案するのもおすすめです。

また、地主に売却する場合は、通常必要となる譲渡承諾料(名義書換料)を支払う必要がないのも大きなメリットといえます。

譲渡承諾料とは、借地人が借地権を第三者に売却・譲渡するときに、地主の承諾を得るために支払うお金のことです。一般的な相場は借地権価格の約10%前後とされており、金額が数百万円単位になるケースも珍しくありません。

つまり、地主に直接売却する場合にはこの承諾が不要となるため、余計な費用が発生せず、その分だけ売却益を確保しやすいのです。仲介を通じて地主に売却する場合の流れはこちらからご確認ください。

2.借地権を専門の買取業者に売却する

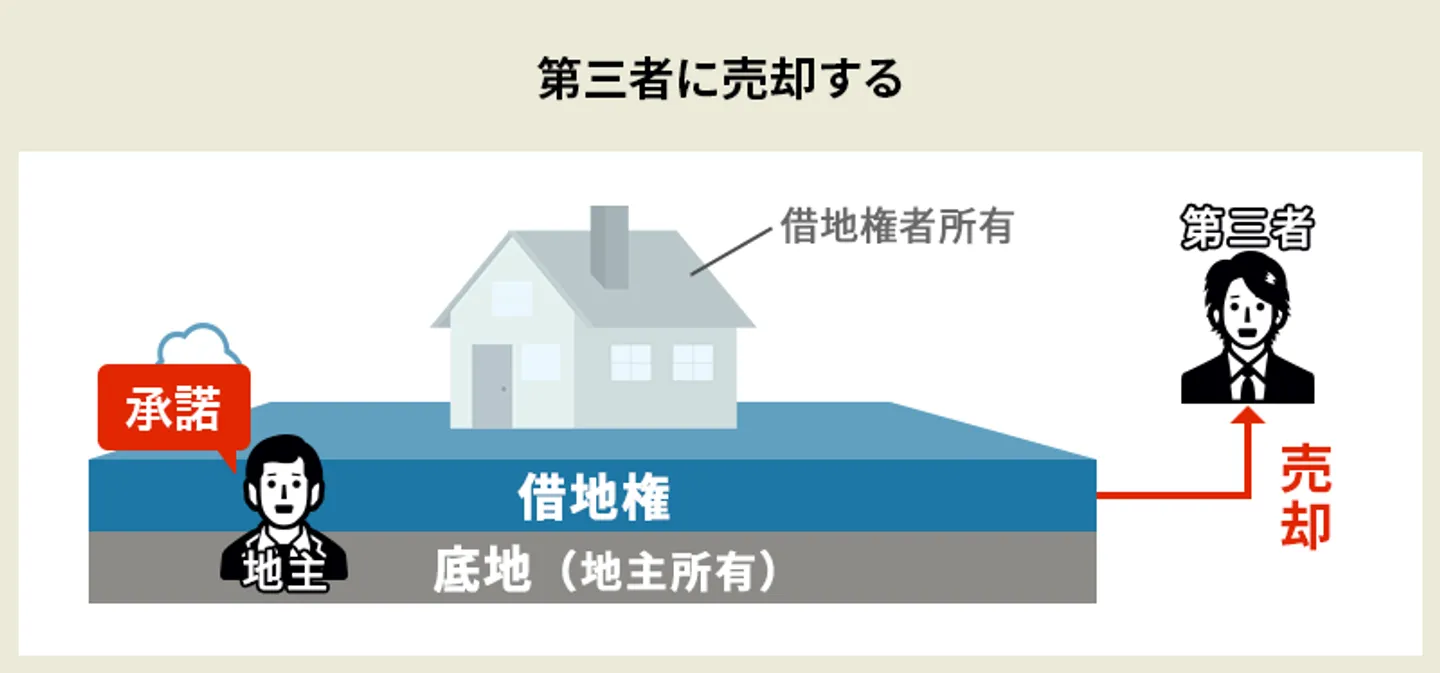

借地権は、地主ではなく専門の買取業者に売却することも可能です。ただし、第三者への売却にあたるため、必ず地主からの承諾を得る必要があります。

これは、借地人が地主の承諾を得ずに借地権を売却することが、民法612条で禁止されているためです。もし、無断で第三者に借地権を売却した場合、借地契約を解除される可能性があります。

第六百十二条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)

1. 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

2. 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

引用元 民法 | e-Gov 法令検索

また、前述の通り地主から売却の承諾を得る際、借地人は地主に対して承諾料を支払うのが基本です。地主が承諾してくれない場合でも、裁判所に「借地非訟」(しゃくちひしょう)を申し立て、法的に承諾に代わる許可を得られるケースもあります。借地非訟とは、地主に代わって裁判所が建て替えや売却などの許可を出してくれる制度です。

しかし、こうした地主との交渉や法的手続きを個人で進めるのは非常に難しいのが実情です。そこで活用できるのが、借地権や訳あり物件の取り扱いに慣れた専門買取業者です。業者であれば、地主との交渉も代行し、承諾料の負担や条件面を整理したうえで、スピーディーに現金化できます。

ただし、買取業者に売却する場合の価格相場は、更地価格の50%前後に収まるのが一般的です。 地主に売却するよりやや安くなる傾向がありますが、買い手を探す手間がかからず、短期間で現金化できる点が大きなメリットといえます。具体的な流れについてはこちらで紹介しています。

経験上、借地権の売却を急いでいる方や、地主との交渉に不安を抱えている方は、専門業者への売却を選ばれるケースが多いです。一般市場では買主がつきにくい借地権でも、専門業者であれば積極的に買取相談に応じているため、一括査定サービスなどを活用しながら相談してみることをおすすめします。

専門業者以外の第三者へ借地権を売却するのは理論上可能だがハードルが高い

借地権は第三者への売却も理論上は可能ですが、専門業者以外の第三者に売却するのは極めて難しいのが現実です。その主な理由としては、以下の3つが挙げられます。

- 地主の承諾を得るのが難しい

- 権利関係が複雑で、トラブルに発展しやすい

- 住宅ローンの審査が非常に厳しい

前述の通り、借地権を売却するには地主と交渉して承諾を得る必要がありますが、承諾に難色を示す地主は非常に多いです。なぜなら、業者に売却する際にも言えることではありますが、地主にとって借地人が見知らぬ第三者に変わることは、地代の滞納や不適切な土地の利用などのトラブルに発展するリスクが伴うからです。

実際に、弊社にも「借地権を売却したいが地主から承諾が得られない」という相談も寄せられています。また、借地権は権利関係が複雑で、地主との間で地代の支払いや増改築、建て替え、売却などでさまざまな取り決めや交渉の手間がかかります。場合によっては、意見が対立してトラブルに発展するリスクも伴うのです。

加えて、借地権付きの建物は担保としての評価が低く、購入時に住宅ローンを利用できない可能性が高いです。そうなると、現金で買える人しか対象にならないため、一般の買主から敬遠されてしまうことから、売却するのが困難になります。

その点、借地権を専門に扱う業者であれば、地主との交渉経験や法的知識が豊富にあるため、一般の買主が避ける不動産でも積極的に買取が可能です。実際、当社でも「第三者売却がどうしても難しかった案件」を数多く引き取り、地主と条件を整えたうえで再販や活用につなげてきました。

つまり、理論上は売れるが、現実的には専門業者以外ではほぼ成立しないのが実情です。だからこそ、借地権の出口戦略は最初から専門業者を前提に考えるのが賢明だといえます。

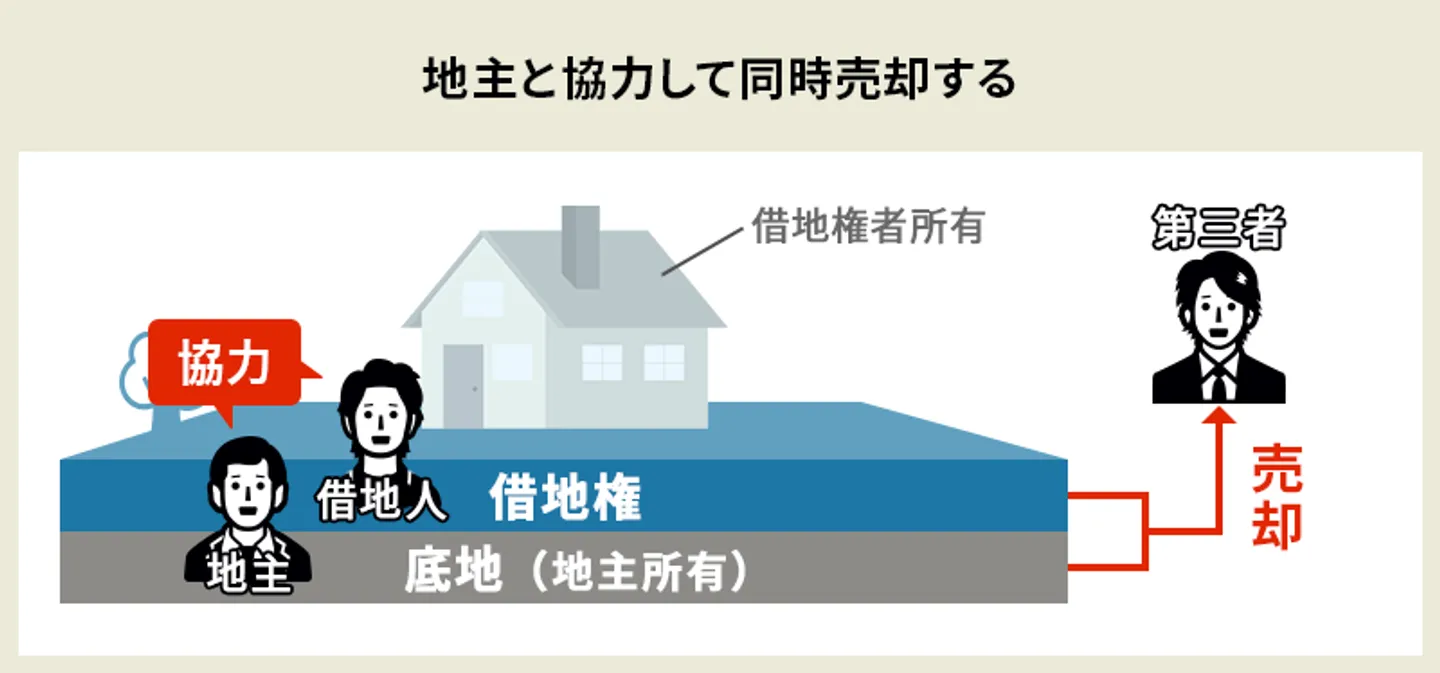

地主と協力しての同時売却であれば専門業者以外の第三者にも売りやすくなる

借地人と地主が協力して、借地と底地を同時に売却することを同時売却といいます。買主からすれば、借地権と底地をまとめて購入することで「完全な所有権の不動産」を取得できるため、需要が高く、成約に至りやすいのが特徴です。

また、借地単独、底地単独でそれぞれ売却するより売却価格は高くなるため、借地人と地主どちらにとってもメリットのある売却方法といえます。

ただし、同時売却を行う際には代金の分配方法をめぐって調整が必要です。基本的には「借地権割合」を参考に按分しますが、地主・借地人それぞれの主張がぶつかる場面も少なくありません。借地権割合とは、その土地に設定された借地権の価値が、土地全体の価値に対してどのくらいの割合を占めるかを示しています。

例えば借地権割合が70%の場合、土地全体の価値のうち借地権の価値が70%を占めるということを意味します。つまり、1億円の土地であれば借地人が7,000万円、地主が3,000万円を受け取るのが基本的な分配イメージです。

このように数字で分けるとシンプルですが、実際の取引では「建物をどのように評価するか」「過去の地代や承諾料を考慮するか」など、細かな条件によって配分割合が変わることも少なくありません。そのため、同時売却を進める際に借地人と地主の意見が対立し、配分をめぐってトラブルに発展するケースもあるのです。

そのため、たとえ地主との関係が良好であっても、当事者だけで進めるのは危険です。間に入る不動産会社は、必ず借地権の取扱いに精通した実績豊富なところを選ぶことをおすすめします。

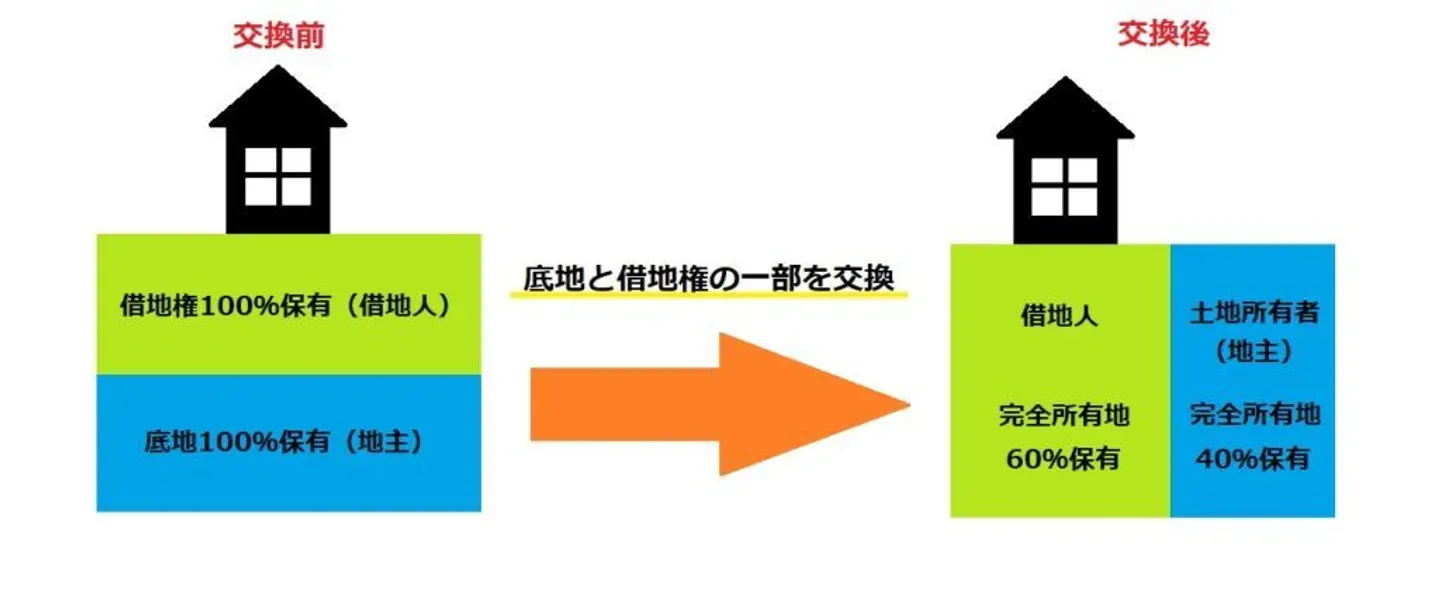

地主と土地の一部を等価交換して売却する方法もあるがあまり現実的ではない

等価交換とは、価値の等しいものを相互に交換することで、借地権における等価交換は借地人が持つ「借地権」と、地主が持つ「底地権」の一部を交換し合うことを意味します。

底地権とは、地主が持っている土地の所有権のことです。ただし、借地権が設定されているため地主自身が自由に土地を利用することはできず、地代を受け取る権利が中心となります。

等価交換により、双方は制約のある権利から解放されるため、完全所有権を持つ土地を分割して所有することが可能になります。

例えば、地主と借地人が5:5の割合で等価交換を行った場合、それぞれが自由に処分できる所有権付きの土地を取得できる仕組みです。双方のメリットやデメリットは下記の通りです。

| 立場 |

メリット |

デメリット |

| 地主 |

・借地制約のない自由な土地活用が可能

・資産価値が上昇し売却もしやすい |

・一部の土地を完全に手放すことになる

・所有面積が減少する |

| 借地人 |

・完全所有権の不動産を取得できる

・地代や承諾料の負担がなくなる

・売却や担保設定が容易になる |

・固定資産税などの税負担が発生する

・建物解体が必要になる場合がある |

上記の通り、等価交換は理論上は双方にメリットがあるものの、下記の理由により実務的には成立しにくいのが現実です。

- 借地権と底地の「価値が等しい」と評価するのが難しい

- 土地の分割方法次第で一方が不利になり、交渉がまとまりにくい

- 十分な広さがない土地では分割後に活用できず、メリットがなくなる

地主と借地人、どちらかが「評価額や分け方に納得できない」となれば、それ以上進めようがありません。一見合理的に思えますが、現場では成立条件が限られることから、実務的にはあまり現実的な手段ではないといえます。

地主に仲介で売却する流れ

地主に借地権を仲介で売却する場合、次のような流れで進めます。

- 不動産会社へ相談する

- 売却条件を交渉する

- 地主と売買契約を結ぶ

- 決済・引き渡しをおこなう

それぞれの流れを順番に解説します。

1.不動産会社へ相談する

前述の通り、たとえ地主との関係性が良かったとしても、まずは不動産会社に相談することをおすすめします。

借地権の売却では、借地人の要望は「高く売りたい」ですが、地主は「安く買い戻したい」という要望の元交渉を行います。つまり、互いの利益が対立関係にあるので、当事者同士で交渉しようにもまとまらない可能性が高いのです。

また、前提として地主側に買い取りの意思がなければ交渉が進められません。そのため、最初は「買い戻してほしい」という提案をするのではなく「買い戻す意思があるか」を確認することから始めましょう。

2.売却条件を交渉する

地主に借地権を買い戻す意思がある場合は、売却条件について地主と交渉します。売却条件の交渉で取り決めるべき主な内容としては以下の通りです。

- 借地権の売却価格

- 決済日・引き渡し日

- 借地の引き渡し方法(現況渡しか更地渡しか)

- 売却代金の支払い方法

- 前払い地代・未払い地代の清算方法

- 売却に伴って発生する税金や諸費用の負担

- 建物の解体費用の負担(更地渡しの場合)

- 契約不適合責任の有無

- 契約解除の条件やペナルティ

売却条件は具体的かつ明確にしておかないと、当事者間で認識のズレが生じてトラブルに発展する恐れがあるため、時間をかけてしっかりと話し合うことが大切です。

ただし、当事者間の交渉では、利害の対立や感情的な反発によって交渉が難航し、売却条件の合意を得るのが難しい場合もあります。こういった観点から見ても、専門家である不動産会社を交えて交渉するのが望ましいといえるでしょう。

3.地主と売買契約を結ぶ

地主との交渉で売却条件がまとまった後は、地主と売買契約を締結します。売買契約を締結する際は、主に以下のような書類が必要になるので、忘れずに持参しましょう。

- 借地契約書(土地賃借契約書)

- 建物の登記識別情報

- 地代の支払いを証明できる書類

- 実印と印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)

- 本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)

売買契約では、まず仲介を依頼した不動産会社が売買契約書を作成します。次に、不動産会社の宅地建物取引士が、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき、借地人と地主に対して重要事項説明を行います。

重要事項説明を受けた後は、不動産会社が作成した売買契約書の最終確認を行うのが一連の流れです。売買契約書には、地主との交渉で取り決めた合意内容が記載されているので、その内容が正確に記載されているかよく確認しましょう。

なお、売買契約は一度締結すると原則として解除できません。そのため、売買契約書の内容で何か疑問や不安があれば、その場で質問して解決することが大切です。売買契約書に問題がなければ、借地人と地主がそれぞれ署名・捺印をし、売買契約を締結します。

4.決済・引き渡しをおこなう

売買契約を締結した後は、売買契約書に記載されている内容に従って決済・引き渡しを行います。決済日は、借地人と地主、不動産会社の担当者、司法書士が一堂に会して手続きを行うのが基本です。

まずは、参加者全員の本人確認や借地人・地主の意思確認、持参した書類などに不備がないかを確認します。本人確認や種類確認が済んだら、地主が借地人の指定する銀行口座に売買代金を振り込むのが決済の流れです。仲介手数料や司法書士費用など、売却に伴う諸費用もこの場で清算します。

売買代金の入金が確認できたら、借地人は登記に必要な書類や鍵を地主に引き渡します。引き渡しが完了したら、司法書士が法務局へ所有権移転登記を申請します。所有権が借地人から地主に移転したら、これで借地権の売却手続きは正式に完了です。

地主に借地権の買取を拒否されたら買取請求権の行使を検討してみる

地主に借地権の買取を拒否された場合は、買取請求権の行使を検討してみましょう。買取請求権とは、借地契約が更新されずに終了した際、借地人が地主に対して借地上に存在する建物を時価で買い取るように請求できる権利です。

借地人が買取請求権を適正に行使した場合、地主は買取を拒否することはできません。

たとえ「買取請求権を行使できない」という特約を付けて借地契約を交わした場合でも、買取請求権は借地借家法16条の強行規定(当事者の意思に関係なく強制的に適用される法律の規定)に該当するため、その特約は法律上無効となります。

(強行規定)

第十六条 第十条、第十三条及び第十四条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。

引用元 借地借家法 | e-Gov 法令検索

ただし、買取請求権を行使するためには、借地借家法13条で定められている以下の要件をすべて満たす必要があります。

- 借地上に借地人所有の建物が存在している

- 借地契約の期間が満了している

- 地主が正当事由に基づいて契約の更新を拒否している

- 借地人が地主に対して買取請求権を行使する意思表示をしている

以下のようなケースでは、買取請求権を行使することができません。

- 借地契約の期間中

- 借地権の種類が定期借地権

- 双方の合意に基づく契約解除

- 借地人の債務不履行(地代の滞納や無断転貸など)による契約解除

地主に買取請求権を行使する意思を伝えると、その時点で借地人と地主の間で売買契約が自動的に成立します。その後は建物の時価について地主と協議を行い、協議がまとまらなければ、裁判所に裁判所に価格決定の申し立てを行うのが流れです。

建物の時価が決定したら、地主が借地人に対して買取代金を支払い、入金が確認出来たら建物の引き渡しと所有権移転登記を申請します。

借地権専門の買取業者に売却する流れ

借地権を借地権専門の買取業者に売却する場合、売却に関して地主の承諾が必要になるので次のような流れになります。

- 借地権の買取業者に査定を依頼する

- 地主の承諾を得るために交渉する

- 買取業者と売却条件をすり合わせる

- 買取業者と売買契約を結んで地主から譲渡承諾書を受け取る

- 決済・引渡しをおこなう

それぞれの流れを1つずつ見ていきましょう。

1. 借地権の買取業者に査定を依頼する

まずは、借地権を専門に扱う買取業者に査定を依頼しましょう。一般の不動産会社では借地権の取引経験が少なく、対応できないケースも多いため、借地権の売却実績が豊富な専門業者を選ぶことが成功のカギになります。

専門業者であれば、借地契約の種類や契約条件を踏まえて、売却の可否や適正な相場を迅速に判断することが可能です。

2.地主の承諾を得るために交渉する

借地権の売却は地主の承諾が絶対に必要です。そのため、売却活動を始める前に、地主から譲渡の承諾をもらう交渉を行います。

このとき、譲渡の承諾以外にも建替えの承諾、抵当権設定の承諾も重要になります。譲渡の承諾はもらえたとしても、建替の承諾をもらえなければ、借地権を購入しても建替えができません。

また、抵当権設定の承諾がなければ、買主は借地権を購入するときに住宅ローンを利用できません。

買取業者の場合、ローンなしで購入しているケースもありますが、基本的には将来的な活用や転売を見据えて買取の可否や買取価格を算出しています。上記の承諾が得られていない不動産は、買取後の活用・転売時に不動産の価値が大幅に下がってしまうため、買取価格はどうしても低くなる傾向です。

承諾が得られない場合には「借地非訟」という裁判手続きで裁判所に代替承諾を求めることも可能ですが、基本的には申立から7〜9カ月かかります。しかも、裁判所が認めるのは譲渡や建替えに限られるケースが多く、抵当権設定については認められにくいのが実情です。

とはいえ、借地権専門の買取業者に依頼すれば、地主との交渉もすべて代行しているケースも多いです。業者は数多くの借地権取引を経験しているため、地主の懸念点や落としどころを把握しており、個人で交渉するよりもスムーズに承諾を得られる傾向にあります。

結果として、余計な揉め事を避けながら、売却まで効率的に進めやすくなるでしょう。

3. 買取業者と売却条件をすり合わせる

地主の承諾が得られたら、具体的な売却条件を買取業者と調整します。価格だけではなく、下記の要素まで細かく詰めておくことが重要です。

この段階で条件をあいまいにしたまま進めてしまうと、決済や引渡しの段階で思わぬトラブルに発展することがあります。実際に、後から「承諾料は誰が払うのか」「引渡し日をずらせるのか」といった細かい部分でもめるケースも少なくありません。

そのため、不明点は早めに確認し、すべて書面に明記しておくことが円滑な取引につながる大切なポイントです。

4. 売買契約を締結し、地主から譲渡承諾書を受け取る

買取業者と条件面で合意ができたら、売買契約を締結します。契約の際には、地主の文書による承諾を条件とした契約であることを必ず確認してください。

下記の流れで行うのが基本です。

- 地主の承諾を条件とした売買契約を結ぶ

- 地主に承諾書を作成してもらい、正式に受け取る

- 承諾内容を確認し、買取業者に通知する

承諾書には、譲渡の承諾だけでなく、建替えや抵当権設定といった関連条件も含めて記載してもらうことが重要です。この部分を曖昧にしたまま契約を進めると、将来的に「建替えできない」「ローンが組めない」といった問題が発生しかねません。

5. 決済・引渡しを行う

最後に、仲介と同様の流れで売買代金の決済と物件の引渡しを行います。 買取業者に依頼するメリットは、この一連の流れをすべて一手に引き受け、地主との交渉から決済完了まで一貫してサポートできる点です。早期の現金化と安心感のある取引が実現できます。

借地権の価格に関する知っておきたい豆知識

売却における借地権価格の計算方法は相続税の課税対象額を算出するときの計算方法とは異なります。

借地権割合での価格計算はあくまでも参考値

相続税の課税額は、下記の計算方法で算出します。

路線価×借地権割合

路線価とは、国税庁が毎年発表する土地の評価基準価格です。そのため、借地権を売却するときの価格計算も同様に、更地価格に借地権割合を掛ければいいと考える方も多いですが、それは正しくありません。

売却における借地権の価格には、以下のような要素が関係してくるからです。

- 誰に売るのか

- 地代や更新料の有無

- 建替え承諾料の金額

- 抵当権設定の承諾(ローン承諾)を得られるか

- 地主との関係性など

とくに、借地権を地主に売却したい場合、借地権割合の通りに売却価格を提示しても交渉がうまく進まないことが多いです。

借地権割合が70%でも、前述したように地主の合意を得られるのは更地価格の50%程度が相場です。借地権割合に基づく価格は、あくまでも参考値として考えておきましょう。

売却するときの借地権価格の計算は所有権との価格差が重要

売却する際の借地権価格の計算は、土地の所有権との価格差が重要なポイントになります。なぜなら、借地権には「自由に土地を利用・処分できない」「地代の支払い義務が生じる」」など、所有権にはないさまざまな制約やリスクが伴うからです。

これらの制約やリスクは、借地権の買主にとって大きなデメリットになるため、借地権は所有権と比較して市場での需要が低く、一般の買主からは敬遠されがちです。

そのため、借地権価格を算出する際は、単に借地権割合を乗じるだけでなく、下記のような個別事情も考慮し、買主が納得できる価格に設定することが重要になります。

ここからは、実質的な借地権価格を算出するために、具体的な数字を用いてシミュレーションしていきます。

<シミュレーションの前提条件>

・土地の所有権価格:5,000万円

・借地権割合:70%

・借地期間の残存年数:30年

・地代(年間):100万円(所有権価格の2%)

・地主に支払う承諾料:300万円

まずは、所有権価格に借地権割合を乗じ、理論上の借地権価格を算出します。

5,000万円(土地の所有権価格)×70%(借地権割合)=3,500万円(所有権との価格差:1,500万円)

この3,500万円はあくまでも理論上の借地権価格です。しかし、実際に売却できる価格はここから大きく調整されます。というのも、シミュレーションの前提である「残存期間30年」のあいだに支払い続ける地代や、譲渡承諾料・建替え承諾料・更新料といった借地特有の費用があるからです。

所有権の場合には固定資産税などの負担がありますが、それと比較して「残存30年間で支払うトータルコスト」が安くならなければ、買主にとって借地権を購入する意味はありません。

したがって、借地権の実際の売却価格は、理論値からこうした費用を差し引いて算定する必要があります。つまり、売却における借地権価格は所有権価格との差額をベースにしつつ、さらに諸費用を引き算していく“実質価格”で決まるのです。

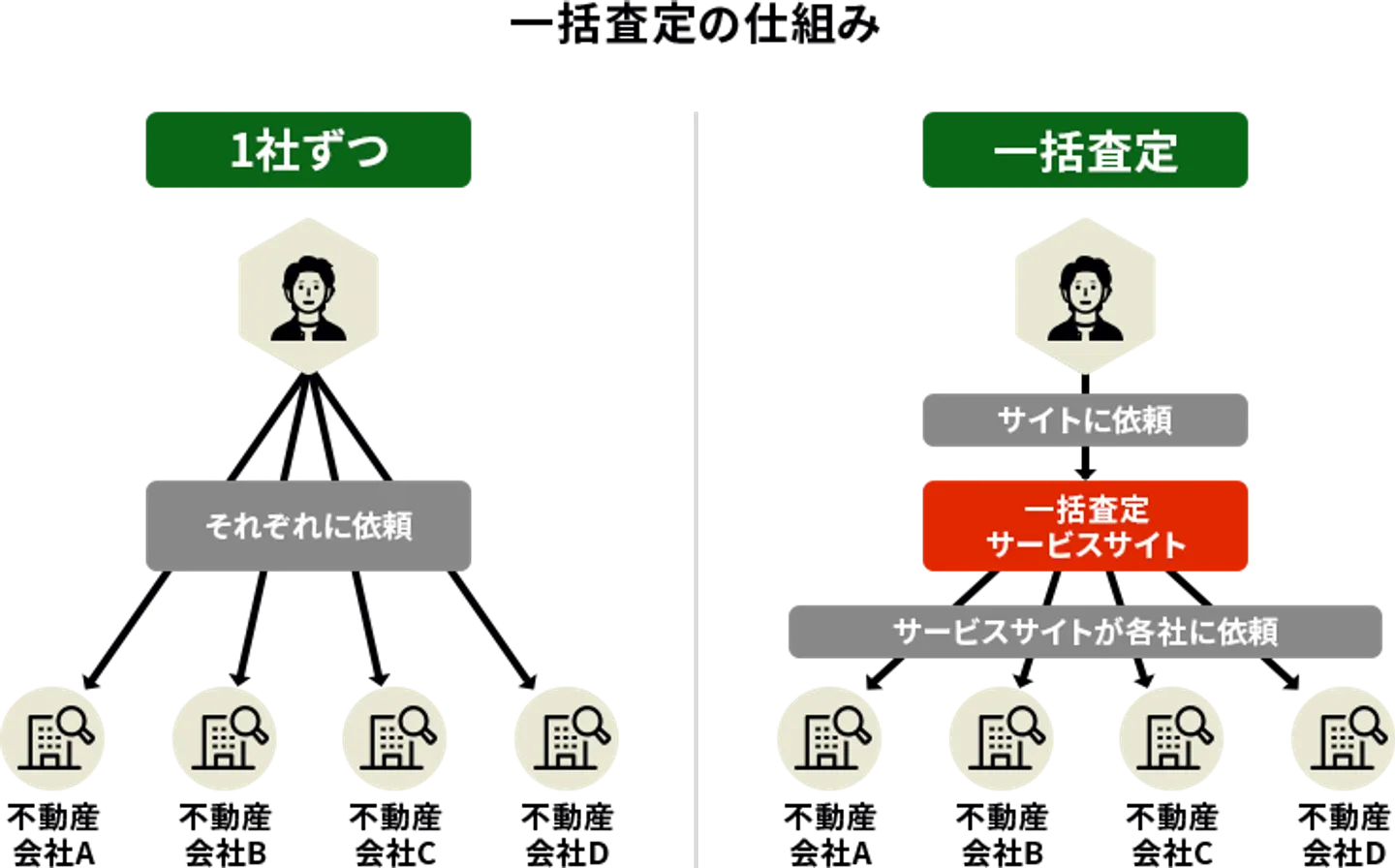

借地権価格を調べるなら一括査定サイトを利用する

ここまでお伝えしてきたように、売却における借地権価格を計算するためには、過去のたくさんの取引事例をもとに所有権だった場合の価格を算出し、諸費用を差し引いた上で、購入を検討している方が欲しいと思えるような金額に設定する必要があります。

これは、不動産の専門家ではない個人の方が算出するには難しいです。そのため、借地権価格を求めるときには不動産会社に査定依頼をすることが一般的です。

ただ、借地権価格の計算は複雑で、不動産会社によって査定基準もバラバラです。

査定価格も大きく異なることが多いので、不動産売却の一括査定サイトを利用して、これから売却を検討している借地権の相場を把握するのもおすすめです。

注意点としては仲介による売却の場合、必ずしも査定価格通りに売れるわけではないということです。査定価格で売却活動を始めても買主が現れなければ、値下げすることになります。

また、査定価格の中に仲介手数料や承諾料などの費用は含まれているかどうかも確認するようにしましょう。イエコンなら借地権の一括査定にも対応しており、訳あり物件専門の買取業者も含めて比較できます。まずは一括査定で相場を確認してみてください。

>>借地を早く確実に売りたい方へ!無料一括査定で条件をカンタン比較

借地権の売却にかかる税金や諸費用

借地権の売却には、さまざまな税金や費用がかかります。

| 税金や諸費用 |

発生するケース |

負担者 |

相場 |

| 取り壊し費用 |

更地渡しで売却する場合 |

借地人 |

1坪あたり3~8万円 |

| 地主の承諾料 |

第三者に売却する場合 |

借地人 |

借地権価格の10% |

| 測量費 |

借地の境界があいまいな場合 |

借地人 (同時売却の場合は地主も負担)

(買取業者に売却する場合は買取業者負担のケースもある) |

30~80万円 |

| 仲介手数料 |

不動産会社に仲介を依頼した場合 |

借地人と買主で折半

(同時売却の場合は地主も負担) |

売却額に応じて変動 |

| 印紙税 |

売買契約書を作成した場合 |

借地人と買主で折半

(同時売却の場合は地主も負担) |

売却額に応じて変動 |

| 譲渡所得税 |

借地権の売却で利益(譲渡所得)が出た場合 |

借地人

(同時売却の場合は地主も負担) |

売却額に応じて変動 |

ここからは、それぞれの税金・諸費用について1つずつ詳しく解説していきます。

更地渡しのときは取り壊し費用

借地を更地として引き渡す場合は、借地上に存在する建物の取り壊すための費用が発生します。売却した借地を引き渡す方法は、建物が建ったまま引き渡す「現況渡し」と、建物を解体して更地にしてから引き渡す「更地渡し」の2通りです。

借地を地主に売却する場合は、民法上の「原状回復義務」が適用されるため、借りたときの状態(更地)にしてから返還するのが基本です。建物は借地人の所有物であるため、取り壊し費用は原則として借地人が全額負担します。

取り壊し費用の相場は建物の延床面積や構造、立地などによって変動しますが、100~300万円程度が目安です。

| 建物の構造 |

取り壊し費用の相場 |

| 木造 |

1坪あたり3~5万円 |

| 鉄骨造 |

1坪あたり4~7万円 |

| RC造(鉄筋コンクリート造) |

1坪あたり6~8万円 |

ただし、借地権の種類が旧借地権または普通借地権の場合は、地主に売却する際も更地にする必要がないケースもあります。前述した通り、旧借地権や普通借地権の場合は、地主に更新を拒否された際に建物の買取を地主に請求できる権利を行使できます。

地主が建物を買い取る場合は取り壊しが必要なくなるため、結果として取り壊し費用も発生しません。

一方、定期借地権の場合は契約満了後に必ず更地にして返還することが借地借家法22条で義務付けられています。

旧借地権や普通借地権のように買取請求権は行使できないため、定期借地権が設定されている借地を地主に売却する場合は、原則として建物の取り壊し費用が発生します。

第三者に売却するときは地主の承諾料

借地権を第三者に売却するときには必ず地主の承諾が必要とお伝えしました。

このとき、承諾料は基本的に売主が地主へ支払います。

承諾料は、譲渡承諾料、名義書換料、名義変更料といった呼び方もされますが、どれも同じものです。承諾料の相場は、借地権価格の10%となっています。

たとえば、借地権価格が1,000万円の場合は、地主からの承諾を得るのに100万円程度の承諾料が必要です。承諾料の支払いは、売買契約を締結した後、建物の所有権移転登記をする前に行います。

借地の境界があいまいな場合は測量費

測量費は、土地と接する道路や隣地との境界を明確にするための測量を行う際に発生する費用です。借地を売買・譲渡する際には、借地の境界を確定させ、借地権の範囲を明確にしておくことが不可欠です。

そのため、借地の境界があいまいな場合は、借地の境界を法的に確定させるための「確定測量」が必要になります。測量は専門知識や高度な技術が必要になるため、専門家である土地家屋調査士に依頼するのが基本です。

測量費は借地の面積や形状などによって変動しますが、30~80万円程度が目安です。測量費は売主が全額負担するのが原則ですが、専門の買取業者に売却する場合は、業者が売主に代わって負担するケースが多いです。

不動産会社に仲介を依頼したときは仲介手数料

不動産会社に仲介を依頼して、地主や第三者に売却したときには仲介手数料が必要です。

仲介手数料の上限は宅地建物取引業法で定められています。

| 取引額 |

報酬上限(税抜) |

| 200万円以下の部分 |

取引額の5%以内 |

| 200万円超400万円以下の部分 |

取引額の4%以内 |

| 400万円超の部分 |

取引額の3%以内 |

400万円を超える不動産を売買するときの仲介手数料の上限は下記の式のようにまとめられます。

(売買価格×3%+6万円)+消費税

この金額はあくまで上限なので、実際にかかる仲介手数料については契約書の内容を確認するようにしましょう。

売買契約書には印紙税

借地権の売買締結時に作成する売買契約書には印紙税が発生します。印紙税とは、不動産売買契約書や借用書など、印紙税法で定められている課税文書を作成した場合に課される税金です。

借地権付建物の売買契約書は、印紙税の課税対象である「不動産の譲渡に関する契約書」に該当するため、借地権を売買する際は原則として印紙税がかかります。印紙税額は、売買契約書に記載された借地権の売買価格に応じて変動します。

2027年3月31日までの間に作成された不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超える契約書は印紙税の軽減措置の対象となっています。

具体的な対象は「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書」となっていて、借地権の譲渡は対象外です。

しかし、軽減措置の対象となる契約が併記された契約書は軽減措置の対象となります。つまり「借地権のみの売買契約書であれば、印紙税は本則税率」「借地権付建物の売買契約書であれば、印紙税は軽減税率」が適用されます。

100万円超1億円以下の印紙税額は次のとおりです。

| 契約金額 |

本則税率

|

軽減税率

|

| 100万円超500万円以下 |

2,000円 |

1,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 |

10,000円 |

5,000円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 |

20,000円 |

10,000円 |

| 5,000万円超1億円以下 |

60,000円 |

30,000円 |

印紙税は、郵便局や法務局、役所、コンビニなどで売買価格に応じた税額の収入印紙を購入し、その収入印紙を課税文書に貼り付ける形で納税します。収入印紙の貼り忘れや消印のし忘れが税務調査などで発覚した場合は、ペナルティとして過怠税が課される可能性があるので注意しましょう。

売却して利益が出たときは譲渡所得税

借地権を売却して利益が出た場合は譲渡所得税が発生します。譲渡所得税とは、不動産や株式などの資産の売却によって課税所得(利益)が生じた場合に、その課税所得に対して課税される税金で、所得税・住民税・復興特別所得税の3つの税金で構成されています。

譲渡所得の金額は、売却価格から取得費用・譲渡費用・特別控除を差し引いて算出します。

売却価格-(取得費用+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得

取得費用とは、借地権の取得に伴って発生した費用で、具体的には以下の費用が含まれます。

- 借地権を設定する際に地主に支払った権利金

- 借地権の更新や増改築などの際に地主に支払った承諾料

- 賃借した土地を改良するために行った地盛り、地ならし、埋立てなどの整地費用の額

- 土地の上にある建物などを取得した場合に、その建物などの買入価額のうちに借地権の対価が含まれているときのその金額

- 借地権付きの建物を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に建物の取壊しに着手するなど、当初から建物を取り壊して借地権を利用する目的であることが明らかなときの建物の帳簿価額や取壊費用の額

増改築のために支払った承諾料も取得費に含めることができるので、計算し忘れないようにしましょう。譲渡費用には、以下のようなものがあります。

また、マイホームを売ったときには、借地権であっても3,000万円の特別控除の特例を受けられます。。たとえば、取得費用2,000万円の借地権を3,000万円で売却し、その売却に伴う費用が200万円かかったとします。この場合、特別控除を考慮せずに算出すると、課税所得は以下のようになります。

3,000万円-(2,000万円+200万円)=800万円(課税所得)

この特例の適用を受けるためには確定申告で必要書類を添付して提出する必要があります。つまり、特別控除を適用して譲渡所得税がゼロとなる場合でも確定申告しなければならないので気をつけてください。

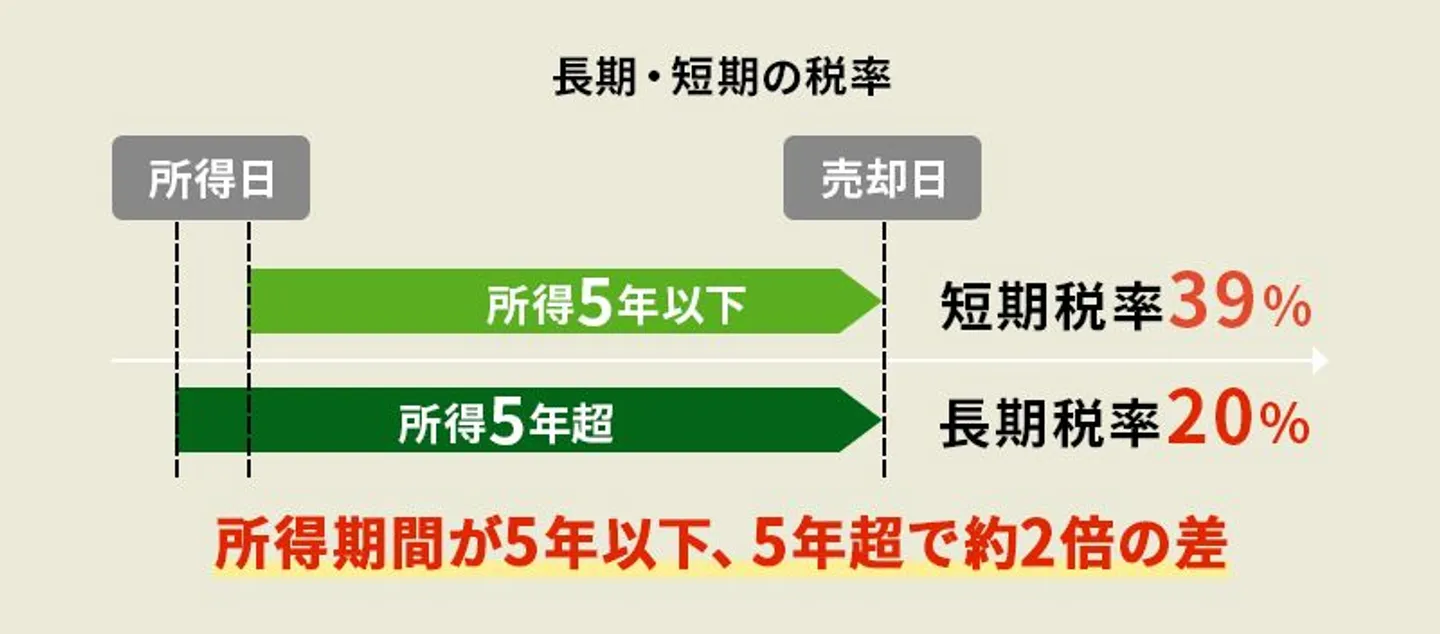

このように譲渡所得税の課税譲渡所得金額を計算しますが、譲渡所得税の税率は売却した借地権の所有期間によって異なります。

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得になり、税率は下表のとおりです。

| 税の種類< |

短期譲渡所得 |

長期譲渡所得 |

| 所得税 |

30% |

15% |

| 住民税 |

9% |

5% |

| 復興税 |

0.63% |

0.315% |

例えば、平成30年に借地権を売却した場合、借地権の取得日が平成24年(2012年)12月31日以前であれば長期譲渡所得となります。

売却したマイホームの所有期間が10年を超えている場合、軽減税率が適用されます。

|

所得税 |

住民税 |

| 6,000万円までの部分 |

10% |

4% |

| 6,000万円超の部分 |

15% |

5% |

平成30年に借地権を売却すると考えると、軽減税率は取得日が平成19年(2007年)12月31日以前の借地権に適用されます。

ただし、税金計算は複雑なので、具体的な手続きについては、近くの税務署へ相談するとよいでしょう。

参照:印紙税額の一覧表

参照:借地権の取得価額

まとめ

土地を借りる権利「借地権」のみでも、売却することが可能です。

しかし、借地権の売却には地主の承諾が必須なため、承諾内容や承諾料によって売却価格は大きく変動します。

また、地主とトラブルになると、借地権の売却そのものが進みません。

できるだけ早く売却するためには、借地権の取扱いが得意な「訳あり物件専門の買取業者」に相談しましょう。

なかでも、弁護士と提携している買取業者なら、地主との交渉も任せられるので、借地権をスムーズに売却できます。