再建築不可物件の売却相場は通常物件の50%〜70%程度が目安

前提として、不動産の売却価格は立地や築年数、建物の状態などさまざまな条件によって決まるため、実際の金額は査定を受けなければ正確にはわかりません。

とはいえ、再建築不可物件は名前の通り再建築ができない物件であり、建て替えや増改築ができません。通常物件よりも制限がある物件であるため、その分需要が低くなりやすいのです。

「需要が低い」ということはその分買主がつきづらくなります。つまり、再建築不可物件を通常物件と同等の価格で売りたいと思っていても、その価格では買主が現れづらく、値下げせざるを得ない状況になりやすいのです。

あくまで実務経験上の目安になりますが、再建築不可物件の売却相場は通常物件の50〜70%程度です。

再建築不可物件を売却する場合は、こうした価格帯を前提にして売却活動を進めるのが現実的です。

再建築不可物件の売却相場が安くなりやすい理由

再建築不可物件は、建て替えや大規模な修繕ができないといった制約があることから、通常の住宅と比べて需要が低くなりやすく、売却価格も安くなるのが基本です。

需要が低くなる主な理由は、次のとおりです。

- 建て替え・増築・改築・大規模リフォームができないため

- 築年数が古い物件が多いため

- 購入時に住宅ローンが組みづらいため

ここからは、それぞれの理由を詳しく解説します。

建て替え・増築・改築・大規模リフォームができないため

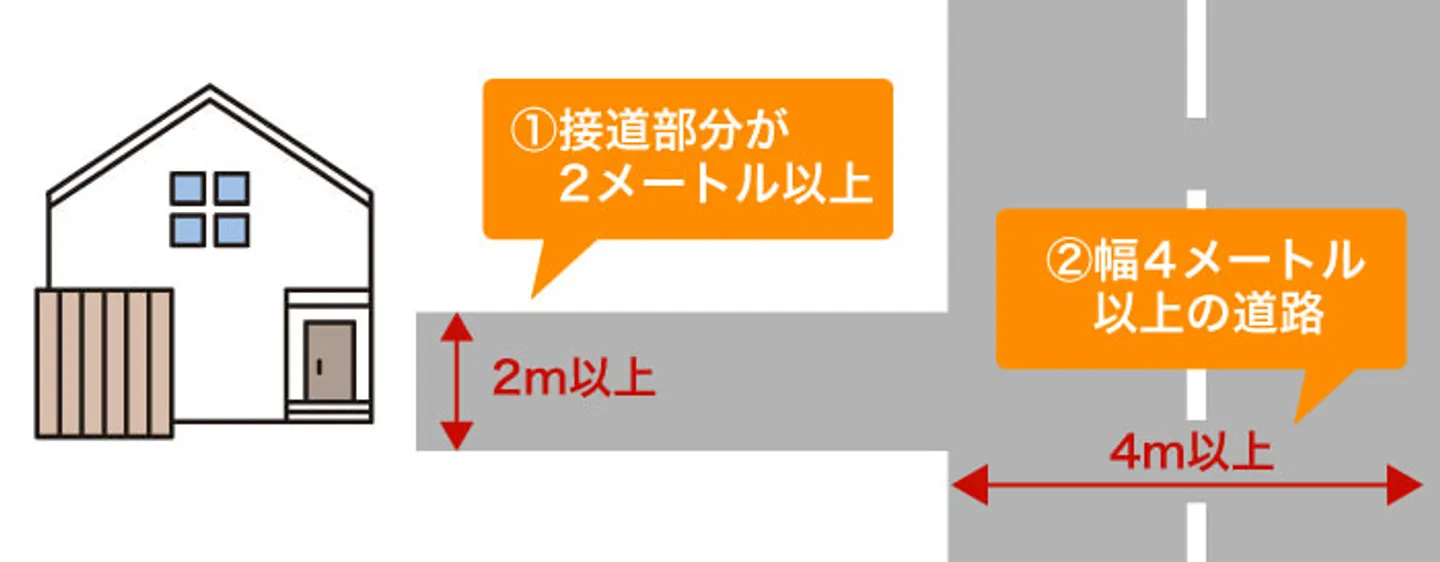

そもそも再建築不可物件とは、建築基準法第42条で定められた「接道義務」を満たしていない土地、またはその土地に建つ建物のことです。

接道義務とは、建物を建てる土地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという義務です。

災害時の避難経路や緊急車両の進入経路を確保する目的で定められています。

接道義務を満たしていない土地では、原則として建て替えが認められておらず、再建築不可物件として扱われます。

さらに、建築基準法第6条や第87条により、増築や改築、大規模なリフォームについても制限される場合があるのです。

たとえば、耐震補強や間取り変更など、構造部分に手を加えるような工事は確認申請の対象となり、現行法に適合しない場合には許可が下りないと考えておくべきです。

このように、建物の老朽化が進んでも建て替えや大規模修繕ができないことから、長期的に居住するための物件を探している人からすれば「住み続けるのが難しい」と考えられやすくなるのです。

また、地震・火災・台風などの災害によって建物が倒壊してしまった場合でも、再建築不可物件は新たな住居を建てることができません。

そのため、再建築不可物件は将来的な自由度や安全性に不安があるとされ、買主から敬遠されやすくなります。結果として、売却価格も通常の再建築可能物件に比べて低くなるのです。

ワンポイント解説

○2025年の建築基準法の改正により再建築不可物件は大幅リフォームが難しくなる

再建築不可物件は建て替えができませんが、リフォームであればこれまで行えるケースがありました。しかし、2025年の建築基準法の改正によって、リフォームを行う際の規制が一層厳格化されました。

具体的には、耐震性や接道義務に関する基準が厳しく適用されるようになり、「柱一本を残して建て替える」といった従来グレーゾーンとされてきた工事方法も事実上難しくなっていきます。

この改正の影響により、所有者が老朽化した建物をリフォームして価値を高める選択肢は狭まり、活用方法はますます限定的になります。

築年数が古い物件が多いため

前述のように、再建築不可物件の多くは、接道義務を満たさない土地や、市街化調整区域など建築制限のある区域に位置しています。

これらの物件は、建築基準法が制定された1950年より前に建てられたものが多く、築年数が70年を超えるケースも珍しくありません。

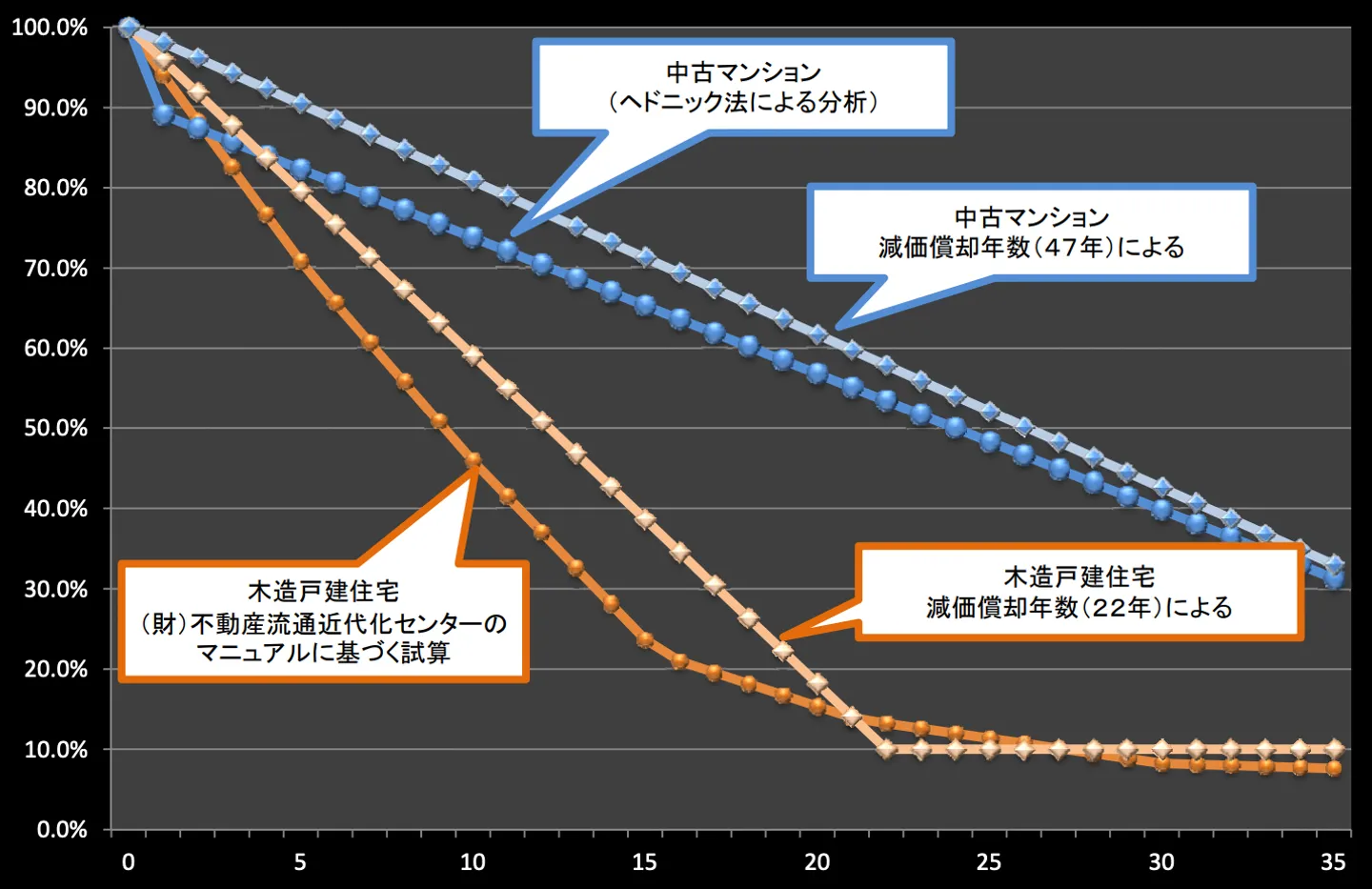

築年数が古くなるほど建物の劣化が進むため、資産価値は徐々に下がります。とくに木造戸建住宅では、築25年を超えたあたりから建物評価が大きく落ち込む傾向があり、国土交通省の資料でも10%程度まで下がるケースも報告されています。

出典:国土交通省「中古住宅流通、リフォーム市場の現状」

再建築不可物件の場合、築50〜70年以上と築年数が古いものが中心であるため、建物そのものの評価はされにくくなります。その結果、売却価格は土地価格のみで査定されるケースが多く、通常の物件に比べて相場も低くなりがちです。

購入時に住宅ローンが組みづらいため

不動産を購入する際、多くの人は住宅ローンを利用して資金を用意します。しかし、再建築不可物件の場合、住宅ローンを利用できないケースが多く、買い手の選択肢が限られてしまいます。

住宅ローンを組むには、購入予定の物件が金融機関にとって十分な担保価値を持っていることが必要です。万が一ローンの返済が滞った場合に、担保物件を処分して貸付金を回収できると判断されなければなりません。

しかし再建築不可物件は、接道義務を満たしておらず建て替えができないため、土地の活用が難しくなります。そのため、金融機関は担保価値が低いと判断し、融資を断る傾向があるのです。

さらに、再建築不可物件のなかには、現行の建築基準法に適合していない「既存不適格建築物」や、増改築により建ぺい率や容積率を超過しているケースもあります。これらは、実質的に違法建築とみなされることもあり、金融機関が慎重になる要因のひとつです。

そのため、再建築不可物件を購入するには、現金一括での購入を求められるケースが多くなります。現金での購入ができる買い手は限られるため、再建築不可物件は需要が伸びにくく、結果として売却価格も安くなりやすいのです。

再建築不可物件の買取価格は査定で決まる!査定のポイントは?

再建築不可物件の買取価格は、不動産会社や買取業者が行う査定によって決定されます。業者によって査定の内容や基準は異なりますが、一般的には以下の点が主な査定ポイントとなります。

- 再建築不可の土地に建物が建っているか

- 物件の状態はよいか

- 物件の立地がよいか

- リフォームをした場合にどれくらいの費用がかかるのか

再建築不可の土地に建物が建っているか

「再建築不可物件」とは、一般的に再建築ができない土地と、その土地に建つ建物を含めた物件です。ただし、なかにはすでに建物が取り壊されていたり、老朽化により使用できない状態だったりするものも存在します。

建物が現存していて居住可能な状態であれば、たとえ再建築不可であっても一定の利用価値があります。そのため、建物がある物件のほうが、更地の状態よりも査定額が高くなる傾向にあるでしょう。

一方で、建物がない場合は新たに建築できず、土地の活用方法が限られるため、査定額はさらに低くなる傾向があります。

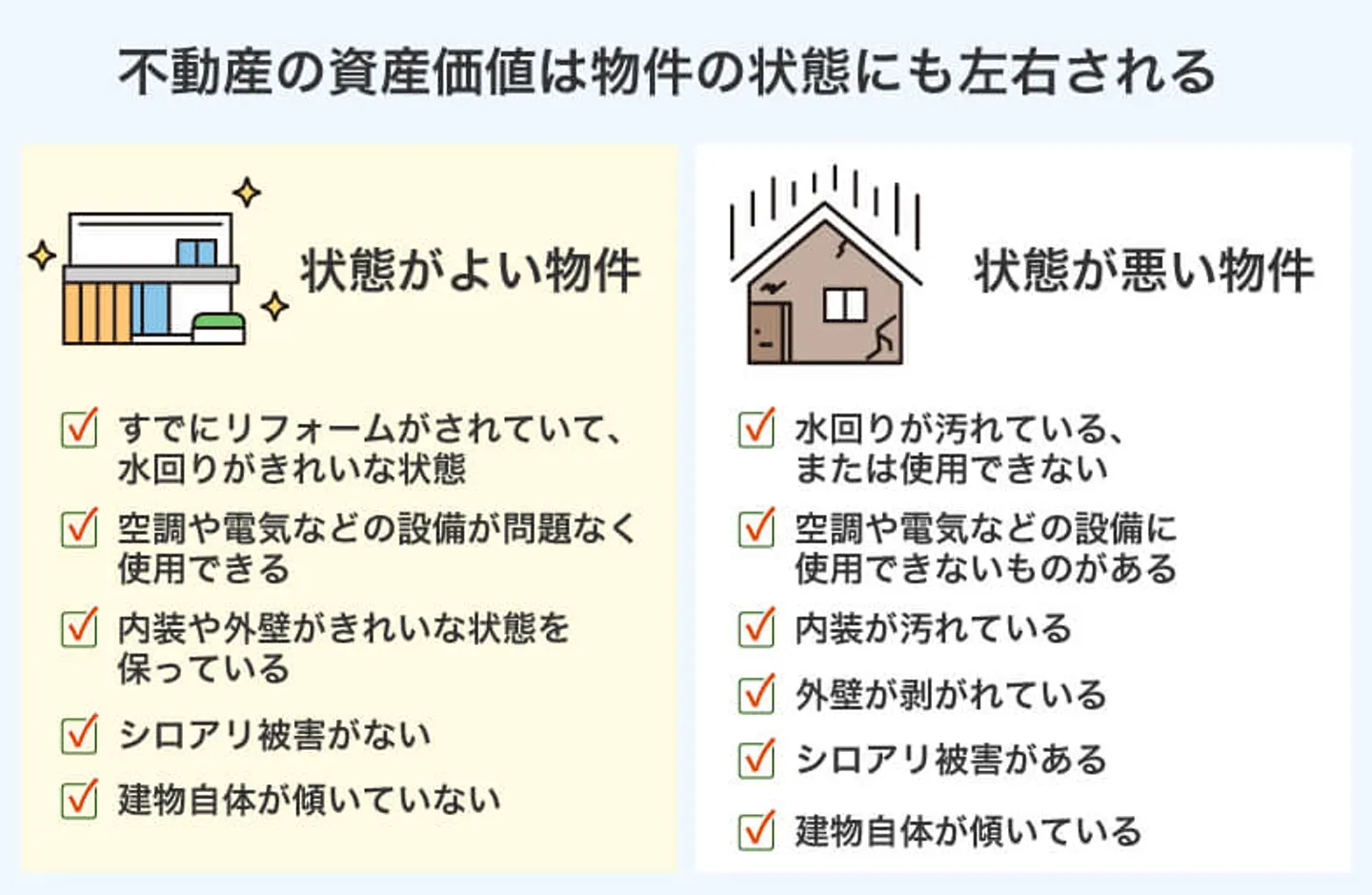

物件の状態はよいか

物件の資産価値は、建物の状態にも大きく左右されます。再建築不可物件では、現状のまま住めるかどうかが重要な判断基準です。

状態の良し悪しの具体例には、次のものが挙げられます。

|

|

具体例

|

|

状態がよい

|

・すでにリフォームがされていて、水回りがきれいな状態

・空調や電気などの設備が問題なく使用できる

・内装や外壁がきれいな状態を保っている

・シロアリ被害がない

・建物自体が傾いていない

|

|

状態が悪い

|

・水回りが汚れている、または使用できない

・空調や電気などの設備に使用できないものがある

・内装が汚れている

・外壁が剥がれている

・シロアリ被害がある

・建物自体が傾いている

|

たとえば、水回りの使用が難しい、あるいは大幅な修繕が必要な場合は、購入者側の手間と費用がかさむため、その分だけ査定額も下がる傾向があります。

なお、再建築不可物件であっても、建築確認が不要な構造を変えない内装リフォームや設備の修繕は可能な場合があります。

水回りや電気設備の修繕をするだけでも売却金額が高くなる可能性はあるため、高値で買い取ってもらいたい場合には、物件を修繕することも検討してみましょう。

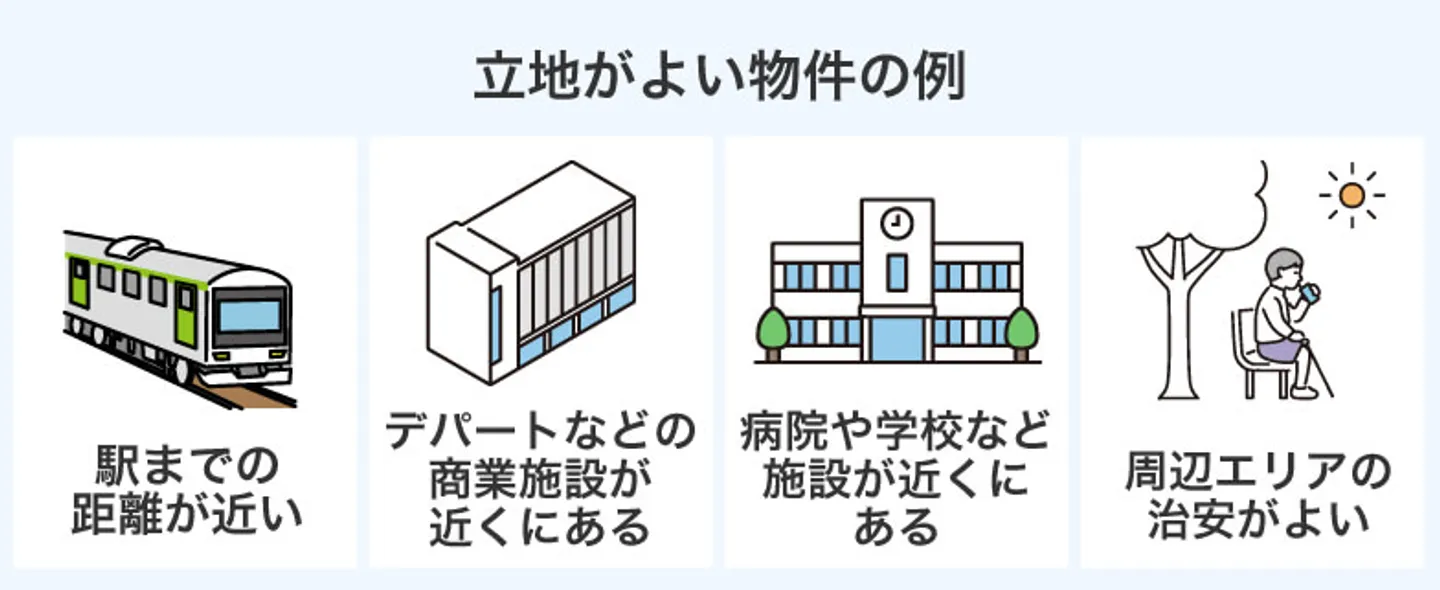

物件の立地がよいか

不動産の価値を左右する大きな要素のひとつが立地です。立地条件がよければ、再建築不可物件であっても高値での買取が期待できます。

立地がよい物件の主な例は以下のとおりです。

- 駅までの距離が近い

- デパートやスーパーなどの商業施設が近い

- 病院や学校などの施設が近くにある

- 治安のよいエリアに物件がある

これらの条件を満たす立地にある物件は、将来的に「賃貸用」「セカンドハウス用」「投資用」として活用されるケースもあるため、買取業者にとっても魅力があります。

反対に、アクセスが悪く周辺環境も整っていない場合は、需要が限られるため査定額が低くなる傾向があります。

リフォームをした場合にどれくらいの費用がかかるのか

再建築不可物件の買い手には、リフォームすることを前提として物件を探している場合も少なくありません。そのため「どれだけのリフォーム費用がかかるか」も、査定時に重要なポイントになります。

リフォーム費用は、建物の築年数や劣化状態、設備の老朽化などによって大きく異なります。たとえば、水回りや内装の全面改修が必要な物件では、数百万円単位の費用がかかることもあり、買取業者はそのコストを見込んで査定額を調整します。

これは、買取後に物件をリフォーム・再販して利益を出すことを前提にしている業者にとっては、重要な判断材料となるからです。

再建築不可物件の買取価格を調べる方法

「通常の物件よりも安くなるのはわかったけど、実際いくらで売れるの?」と気になる人も多いでしょう。

再建築不可物件の最終的な売却価格は、買い手との契約時に確定しますが、事前に業者へ査定を依頼すれば、おおよその目安を把握することは可能です。

以下の方法を試すことで、所有している再建築不可物件の買取価格の目安をつかむことができます。

- 複数の買取業者に査定を依頼して売却相場をつかむ

- 条件が似ている物件の買取実績を調べる

それぞれ詳しく解説します。

複数の買取業者に査定を依頼して売却相場をつかむ

再建築不可物件の買取価格を調べるには、複数の買取業者へ査定を依頼するのが有効です。

ほとんどの買取業者は無料で査定を行っており、物件の立地や状態などをもとに「この条件ならこのくらいの価格で買い取る」という目安を提示してくれます。

ただし、査定金額は業者ごとに基準が異なるため、1社だけの査定では正確な相場がつかみにくいのが実情です。

場合によっては「ほかの買取業者に依頼したほうが高く買い取ってもらえた」ということにもなりかねません。

そのため、可能であれば3〜5社程度に査定を依頼し目安を把握しておくとよいでしょう。なお、再建築不可物件は特殊性があるため、対応実績のある買取業者を選ぶことも重要です。

条件が似ている物件の買取実績を調べる

条件が近い物件の買取実績を調べるのも、買取価格の目安を調べる有効な方法です。立地・築年数・面積などが似た物件の買取価格を参考にすれば、所有物件の相場をある程度見積もることができます。

調べ方としては、以下のような手段があります。

買取業者のサイトには、実際に買い取った物件の事例が紹介されていることが多く、同じエリアや似た条件の情報が見つかれば、相場の参考になります。

REINSは本来不動産業者専用の情報網ですが、一般向けに公開されている「REINS Market Information」では、過去の成約事例を地域ごとに確認できます。

ただし、閲覧できるのはおおまかな所在地や成約価格などに限られ、詳細な間取りや接道状況などは確認できません。

また、再建築不可かどうかの情報も掲載されていないため、あくまで条件が近い物件の参考価格として見る必要があります。

土地総合情報システムでは、国土交通省が集計した過去の不動産取引事例を無料で閲覧可能です。住所や物件種別を指定して検索できるため、客観的な価格感をつかむには便利です。なお、こちらも接道や再建築の可否などの詳細情報は掲載されていないため、あくまで価格相場の参考として利用しましょう。

自分の物件に近い条件の情報が見つからない場合は、これらの公的なデータベースを活用すると、より多くの参考情報が得られます。

再建築不可物件の売却なら専門の買取業者に依頼するのがおすすめ

ここまでで解説したように、再建築不可物件の買取相場は、通常の物件よりも低くなりやすい傾向があります。加えて、大規模修繕ができず住宅ローンも組みにくいため、仲介では買い手が見つかりにくいのが実情です。

とはいえ「なるべく高く買い取ってほしい」「できるだけ早く売却したい」と考える人も多いでしょう。そのような場合は、再建築不可物件を専門とする買取業者に依頼するのが有効です。

買取業者は、購入した物件をリフォームして賃貸運用したり、不動産投資家に再販したりする目的で買い取っています。居住目的ではないため、再建築不可であっても買い取ってもらえる可能性が高いのが特徴です。

さらに、買取業者に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

- 基本的には仲介よりも早く売却できる

- 買い手が見つかりにくい物件でも買取が期待できる

- 買取業者に依頼すれば基本的に契約不適合責任が免責される

ここからは、再建築不可物件の売却を専門の買取業者に依頼するメリットを解説します。

基本的には仲介よりも早く売却できる

不動産を仲介で売却する場合、売却活動によって買い手を探す必要があり、一般的には3〜6ヵ月程度の期間がかかるといわれています。

一方、買取であれば依頼した業者が買主となるため、売却活動が不要です。あくまで目安ですが、数週間〜1ヵ月程度で売却できるのが一般的です。

さらに、再建築不可物件を専門とする買取業者であれば、経験やノウハウによってほかの買取業者よりも早く売却できる可能性もあります。場合によっては数日〜1週間程度で売却できるケースもあるため「すぐにでも再建築不可物件を売却したい」という場合にも向いています。

買い手が見つかりにくい物件でも買取が期待できる

仲介での売却は、あくまで居住希望の個人などに物件を紹介し、買い手が見つかって初めて成立します。再建築不可物件のような需要が低く、住宅ローンも利用しづらい物件は、どうしても購入希望者が限られ、売却が長期化することも少なくありません。

一方、再建築不可物件を専門とする買取業者であれば、再販や収益化を前提に買取を行っているため、仲介では売れなかった物件でも買取してもらえる可能性があります。

「売却の可能性を少しでも高めたい」という場合には、再建築不可物件を専門とする業者に直接相談してみることをおすすめします。

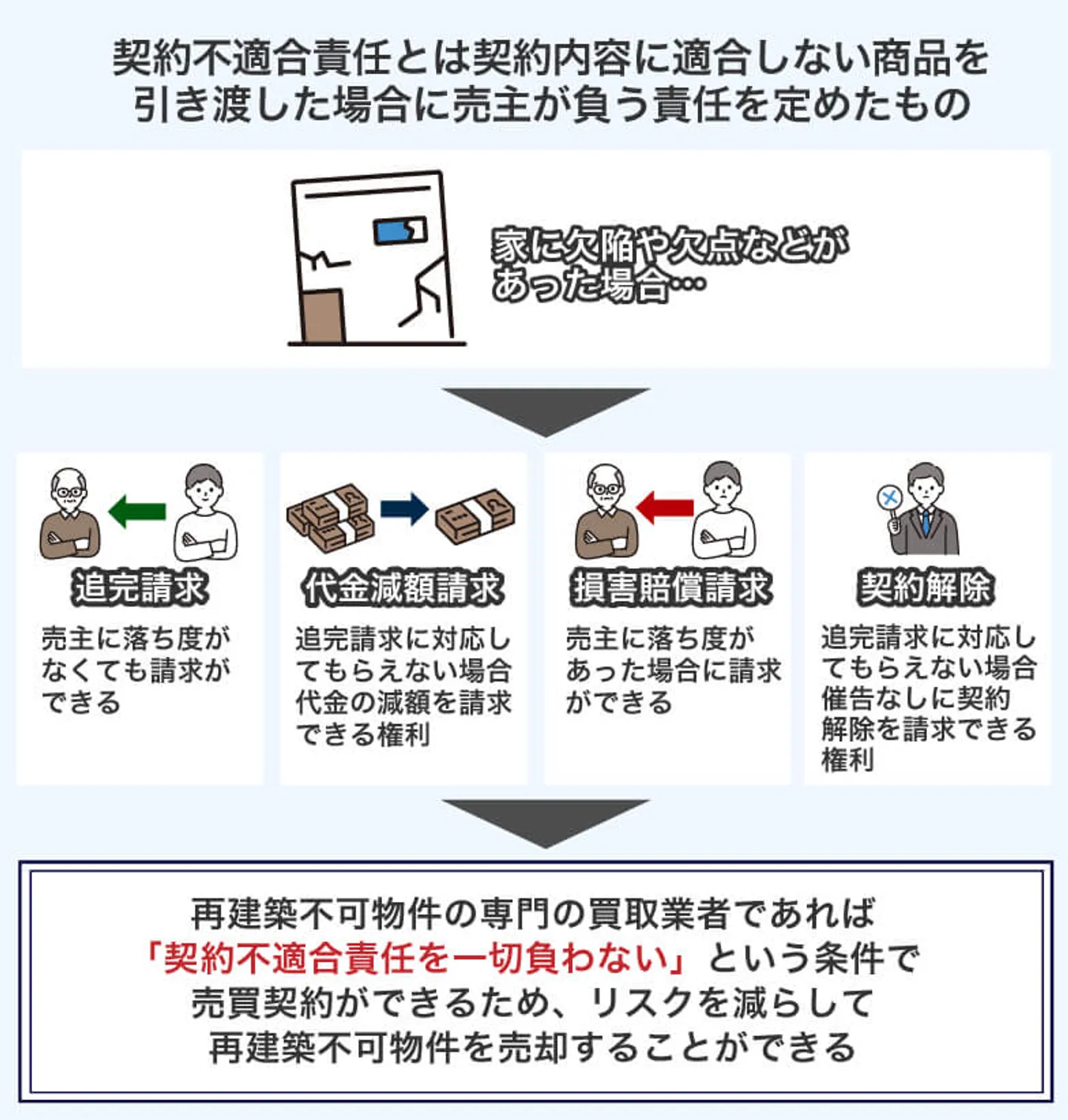

買取業者に依頼すれば基本的に契約不適合責任が免責される

仲介で再建築不可物件を売却する場合、売主は契約不適合責任を負うことが一般的です。

不動産売買における契約不適合責任とは、売却した物件に隠れた不具合があった場合に売主が負う責任です。とくに築古の再建築不可物件では、売却後に雨漏りやシロアリ被害、構造上の欠陥が判明し、数十万〜数百万円規模の修繕費を請求されるリスクもあります。

しかし、買取業者が買い取りする場合は「契約不適合責任を一切負わない」ことを条件に売買契約が締結されるのが一般的です。そのため、売却後に何らかの問題が見つかっても、売主が責任を負う必要は基本的にありません。

ただし、免責の有無は契約内容により異なるため「契約不適合責任を免責する旨」が売買契約書に明記されているか、必ず確認しておきましょう。

再建築不可物件の多くは、築50〜70年を超えるケースもあります。劣化や不具合が表面化していなくても、潜在的なリスクを抱えている可能性は十分にあります。

そのような物件を安心して売却するには、契約不適合責任のリスクを回避できる専門買取業者への依頼が有効です。

再建築不可物件を高く売るためには査定額と担当者の対応を見極めよう

再建築不可物件を売却するなら、できるだけ高値で手放したいと考える人が多いでしょう。そのためには、買取を依頼する業者の選び方が重要です。

高値で売るためには、まず最も高い査定を提示した業者を把握することが第一歩です。

査定基準は業者によって異なり、活用方法や収益見込みに応じて金額に差が出ます。再建築不可物件の扱いに慣れた業者ほど高く評価してくれる可能性があるため、複数社に査定を依頼して比較することが大切です。

ただし、査定額だけで即決するのは避けましょう。たとえば契約を急かす担当者や、連絡対応が遅い業者に依頼してしまうと、後悔することもあります。契約を急かされた結果、他社でのより高値売却の機会を逃したり、売却がなかなか進まなかったりといったケースもあり得ます。

「早く売却したい」という気持ちがある場合ほど、誠実でスピーディーな対応をしてくれる担当者を選ぶことが大切です。

信頼できる業者かどうかを見極めるには、過去の取引実績や口コミ、宅建業免許の有無、企業サイトの情報開示状況なども参考になります。査定額の高さとあわせて、業者や担当者の対応も比較しながら、総合的に判断して依頼先を選びましょう。

再建築不可物件を専門業者に売却せずに活用する方法

再建築不可物件の専門業者であっても、必ず物件を買い取ってもらえるとは限りません。また、希望している金額で売却できるとも限らないのが実情です。

「専門の買取業者から買取を断られた」「予想よりも査定額が低かった」などの事情から、専門業者以外の方法で再建築不可物件の活用を検討する人もいるでしょう。

このような場合、以下のような方法を検討してみてください。

- リフォームを行い賃貸物件として活用する

- 接道義務を満たして再建築が可能な物件にする

ここからは、それぞれの活用方法について解説します。

リフォームを行い賃貸物件として活用する

再建築不可物件も、建築確認が必要な大規模工事でなければリフォーム可能です。リフォームによって建物の資産価値を高められるため、賃貸物件として活用するのも有力な選択肢となります。

改修には数十万〜数百万円ほどかかるケースもありますが、入居者を確保できれば毎月の安定収入も見込めます。「立地がよい」「人気エリアにある」などの場合は、賃貸活用の可能性も十分あるでしょう。

接道義務を満たして再建築が可能な物件にする

再建築不可の大きな理由は、建築基準法上の接道義務(原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たしていない点にあります。

接道義務をクリアして再建築可能にする方法には、以下のようなものがあります。

接道義務を満たせば、再建築不可物件は「再建築可能な物件」として取り扱われ、売却や活用の幅が一気に広がります。通常物件と同じ市場での売却も可能になるため、将来的な資産価値向上にもつながるでしょう。

売却相場が安いからといって再建築不可物件を放置するのはNG!放置するリスク

「価格が安いなら売却したくない」と考える人もいるかもしれませんが、再建築不可物件を放置するのは避けるべきです。

再建築不可物件を長期間放置すると、以下のようなリスクが生じる可能性があります。

- 放置が続けば続くほど資産価値が下がり売却がしづらくなる

- 将来的には建物が倒壊するリスクがある

- 近隣住民から損害賠償を請求される可能性がある

- 空き家として放置すると固定資産税が最大6倍になる可能性がある

ここからは、それぞれのリスクについて解説します。

放置が続けば続くほど資産価値が下がり売却がしづらくなる

不動産の資産価値は築年数に比例して下がる傾向があります。放置を続けることで老朽化が進行し、物件の需要も減少します。

老朽化の進行具合によっては「状態が悪すぎて買取を断られる」といった事態にもつながりかねません。

売却を検討している場合は、早めに動くことが重要です。

将来的に建物が倒壊するリスクがある

再建築不可物件は接道義務を満たさない限り、建て替えや大規模な改修が制限されます。そのため、たとえ災害で建物が傾いたり浸水したりしたとしても、十分な修繕が行えないケースもあります。

将来的に建物が倒壊し、周囲に被害を及ぼすリスクがある以上、活用予定がない場合は放置せず、早めに売却などの対応を検討するとよいでしょう。

近隣住民から損害賠償を請求される可能性がある

放置物件の倒壊や屋根材の飛散などで周囲に被害が及んだ場合、所有者が損害賠償を求められるケースがあります。

民法第717条では、建物等の設置や保存に瑕疵があった結果、他人に損害を与えた場合、所有者が責任を負うと規定されています。

過去には、暴風で屋根が飛び、隣家の車を破損させた事例などもあり、数百万〜数千万円単位の損害が発生することもあるのです。万が一に備えて、再建築不可物件はなるべく早く処分してしまうことをおすすめします。

空き家として放置すると固定資産税が最大6倍になる可能性がある

再建築不可物件が空き家状態で放置されると、自治体から「特定空家」に指定されるリスクがあります。特定空家に認定されると、空家等対策特別措置法に基づき、住宅用地としての特例(1/6課税)が解除されます。

その結果、通常の税率で課税されるため、税額が最大6倍になる可能性があるのです。

特定空家の主な基準は以下のとおりです。

- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある

- そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれのある

- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている

- 周辺の生活環境に悪影響を及ぼす状態である

たとえば「数年間出入りをしていない」「雑草が伸び放題」「屋根や外壁が崩れている」といった状態であれば、特定空き家と判断される可能性があります

さらに、自治体からの助言・指導に従わないと、50万円以下の過料を科されることもあります。最悪の場合は行政代執行で強制的に解体され、費用を請求される可能性もあるため、十分に注意しましょう。

まとめ

再建築不可物件の買取相場は、一般的に通常物件の50〜70%程度とされています。

法律などで売却が制限されているわけではありませんが、需要が低くなりがちで、仲介では売れづらいのが実情です。

売却以外の活用方法としては、リフォームを行って賃貸物件として活用する、接道義務を満たして再建築可能な物件にする、といった手段もあります。

売却を検討している場合は、専門の買取業者に依頼するのも有効な選択肢です。物件の立地や状態によっては、高値で売却できる可能性もあるため、複数の業者に査定を依頼し、買取価格の目安を把握しておくことが大切です。

実績や経験のある買取業者を選べば、納得のいく価格で早期売却できる可能性も十分あるでしょう。

再建築不可物件の価格相場に関するよくある質問

再建築不可物件には固定資産税がかかりますか?

再建築不可物件であっても、他の不動産と同様に固定資産税は毎年かかります。

税額は「固定資産税評価額 × 1.4%」が基本で、評価額は毎年市区町村から送られてくる固定資産税納税通知書に記載されています。

再建築不可物件の売却は地域密着型の業者がよいでしょうか?

地域密着型かどうかよりも「再建築不可物件の買取実績が豊富か」が重要な判断ポイントです。

業者によって得意・不得意や査定額に差が出るため、複数社に査定を依頼し、比較検討することをおすすめします。

再建築不可物件を売却するか賃貸物件として活用するかを悩んでいます。どのように利用するべきでしょうか?

立地や物件の状態によっては、賃貸物件として活用し収益化することも可能です。

ただし老朽化による修繕費や管理費がかかるため、どの程度の収益が期待できるか、あらかじめ収支のシミュレーションを行っておく必要があります。

買取もできなかった再建築不可物件はどのように活用するべきでしょうか?

接道義務をクリアして再建築可能にする、もしくは現状のまま賃貸活用を検討する方法があります。

また買取を断られた場合でも、ほかの買取業者では査定結果が異なるケースもあるため、再度相談してみることをおすすめします。