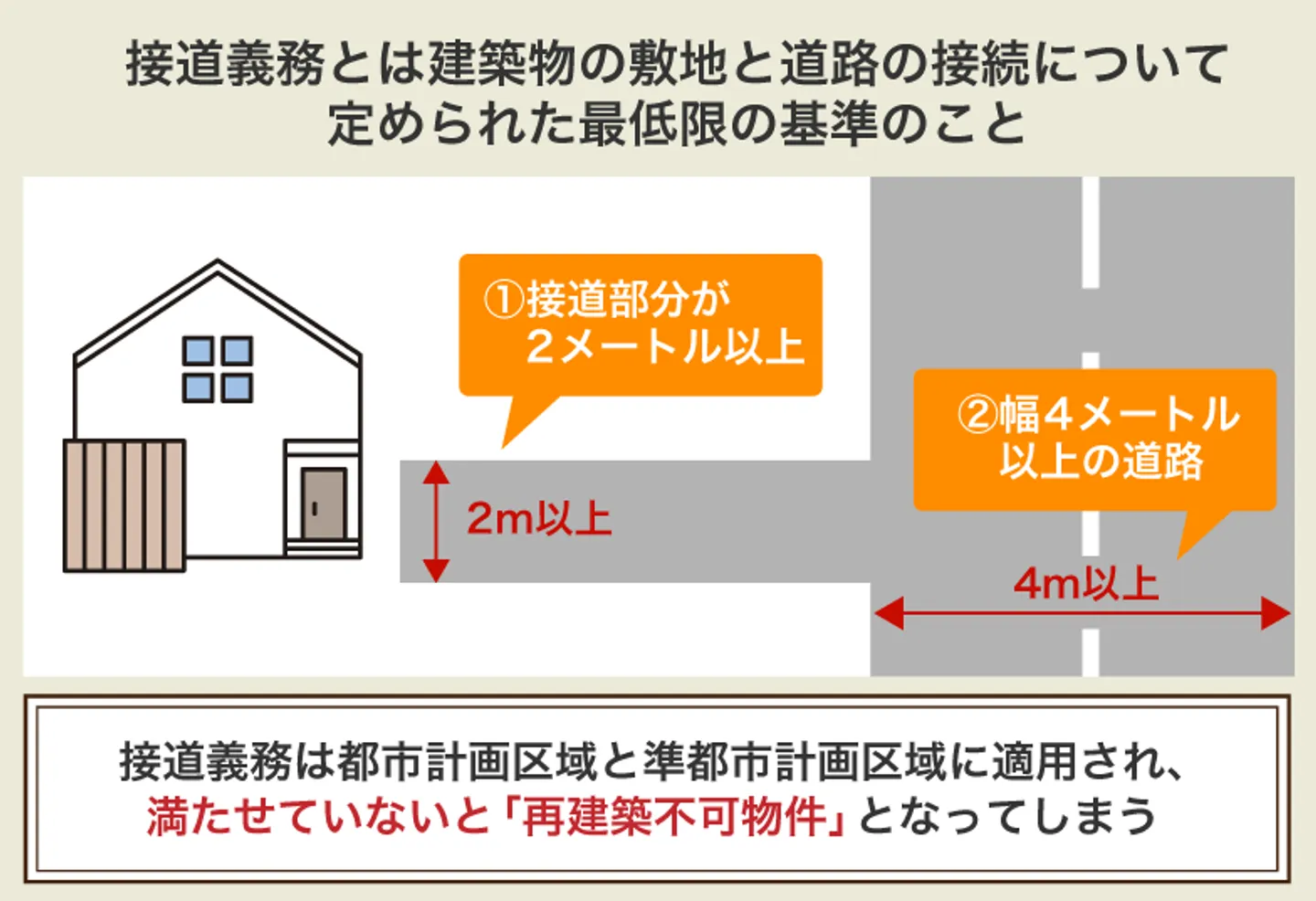

建築基準法の接道義務とは「建築の可否を判断する基準」

接道義務とは、建築基準法で定められた「敷地に建物を建てる際は、幅員4m以上の道路に土地の間口が2m以上接していなければならない」という決まりです。

消防車や救急車などの緊急車両の通路や、地震や台風、水害といった大規模災害が起こった際の避難路を確保するために定められています。

なお、接道義務における「道路」とは建築基準法上の道路を指し、農道や林道などは該当しません。

建築基準法43条

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

引用:e-Govポータル「建築基準法43条」

接道義務を満たしていない敷地は、新たに建物を建てることも、既に建っている建物を建て替えることもできません。

なお、接道義務が定められたのは建築基準法が改正された1950年(昭和25年)であるため、それ以前に建てられた建物は接道義務を満たしていない場合があります。接道義務を満たしていないからといって建て壊しになるわけではありませんが、建て替えや増築、改築といった行為は制限されます。

「接道2m未満の土地」で建築基準法の接道義務を満たせず、再建築不可となるケース

接道義務を満たしていない土地は、「再建築不可物件」とみなされて建物の建て替えだけでなく、改築や増築なども制限されます。

接道2m未満の土地で接道義務を満たしていないケースには、下記の3種類が挙げられます。

- 旗竿地のような間口が2m未満の土地

- 袋地のような道路にまったく接していない土地

- 接している道路が建築基準法上の道路ではない土地

ここからは、接道2m未満の土地で接道義務を満たしていないケースにおいて、「なぜ接道義務を満たせていないのか」「どうすれば建て替え可能になるか」をそれぞれ解説していきます。

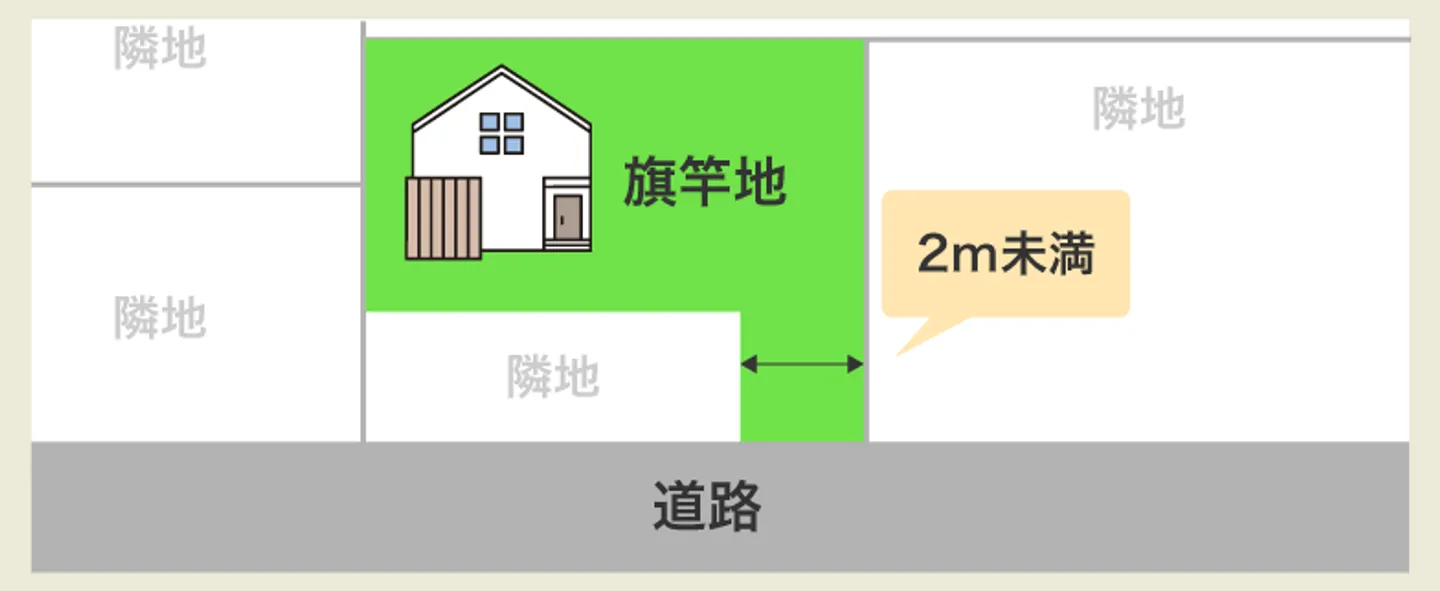

旗竿地のような間口が2m未満の土地

竿についた旗のような形状の土地のことを旗竿地といいます。場合によっては「路地状敷地」と呼ばれることもあります。

旗竿地は、道路と面する間口が狭くなっているのが特徴です。接道義務を満たすには、道路と面する間口が2m以上あることが条件であるため、旗竿地の場合は接道義務を満たせないケースも多々あります。

たとえば、道路と面する間口が1.9m以下の旗竿地の場合、接道義務を満たせずに建て替えは制限されます。この場合、道路と面する間口を2m以上にすることで接道義務を満たせるため建て替えが可能です。

旗竿地については、下記の記事でも詳しく解説しています。

袋地のような道路にまったく接していない土地

私道や隣地に囲まれており、道路にまったく接していない土地のことを、一般的に「袋地」といいます。接道義務を満たすには、建築基準法で定められている道路に接していることが前提であるため、袋地の場合は建て替えが制限されます。

袋地で建て替えをするには、まず建築基準法で定められている道路に接するための対策が必要です。そのうえで、「幅員4m以上の道路に接している」「接している土地の間口が2m以上ある」の条件を満たす必要があります。

なお、袋地の中には、私道には接している土地もあるかもしれません。しかし、接道義務を満たすには、建築基準法で定められている道路に接していることが条件であるため、接しているのが私道であれば接道義務は満たせません。

建築基準法で定められている道路については、「接している道路が建築基準法上の道路ではない土地」で解説するため参考にしてみてください。

袋地や再建築不可物件については、下記の記事でも詳しく紹介しています。

接している道路が建築基準法上の道路ではない土地

再建築不可物件の中には、「私道には接している」という土地もあることでしょう。しかし、接道義務を満たすには建築基準法で定められている道路に接していることが条件となるため、建築基準法上の道路に接していなければ建て替えなどが制限されます。

建築基準法上の道路を大まかに分けると、以下の7つが挙げられます。

| 建築基準法上の道路 |

特徴 |

| 法42条1項1号道路(道路法による道路) |

国道、都道府県道および市町村道のうち、幅員が4m以上のもの。 |

| 法42条1項2号道路(2号道路) |

土地計画法や土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律において許認可を受けた道路で、幅員4m以上のもの。 |

| 法42条1項3号道路(既存道路) |

1950年の建築基準法が施行される以前か、所在する市町村が都市計画区域に指定されたときのいずれか遅い時点において、すでに幅員4m以上の道路として存在していたもの。 |

| 法42条1項4号道路(計画道路) |

道路法や都市計画法などの法律で事業計画がある道路のうち、2年以内にその事業がおこなわれると特定行政庁が指定するもの。 |

| 法42条1項5号道路(位置指定道路) |

私道のうち幅員4m以上のもので、特定行政庁がその位置の指定をしたもの(指定を受けることで接道義務を満たしたもの)。 |

| 法42条2項道路(2項道路・みなし道路) |

幅員4m未満だが、1950年の建築基準法が施行される以前か、所在する市町村が都市計画区域に指定されたときのいずれか遅い時点において、すでに建築物が建ち並んでおり、特定行政庁が定める基準を満たすことで道路とみなされるもの。 |

| 法43条2項道路(43条但し書き道路) |

本来は道路とみなされないが、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めたもの。 |

参考:東京都整備局「道路について」

簡単にいえば、国や都道府県などから認められている道路に接していなければ、接道義務は満たせないということです。

この場合、「建築基準法上の道路に接するような対策を取る」「接している道路を「建築基準法で定められた道路」として認めてもらうための申請をする」といった方法を取れば、接道義務を満たせて建て替えなどが可能となります。

建築基準法の接道義務を満たせない「接道2m未満の土地」を建て替えする方法

ここからは、接道2m未満の土地の種類に応じた建て替えするための対策を紹介していきます。接道2m未満の土地の種類に応じた対策の早見表をまとめましたので、まずは所有物件に応じた対策を確認してみてください。

※各対策をタップ・クリックすることで詳しい解説を確認できます。

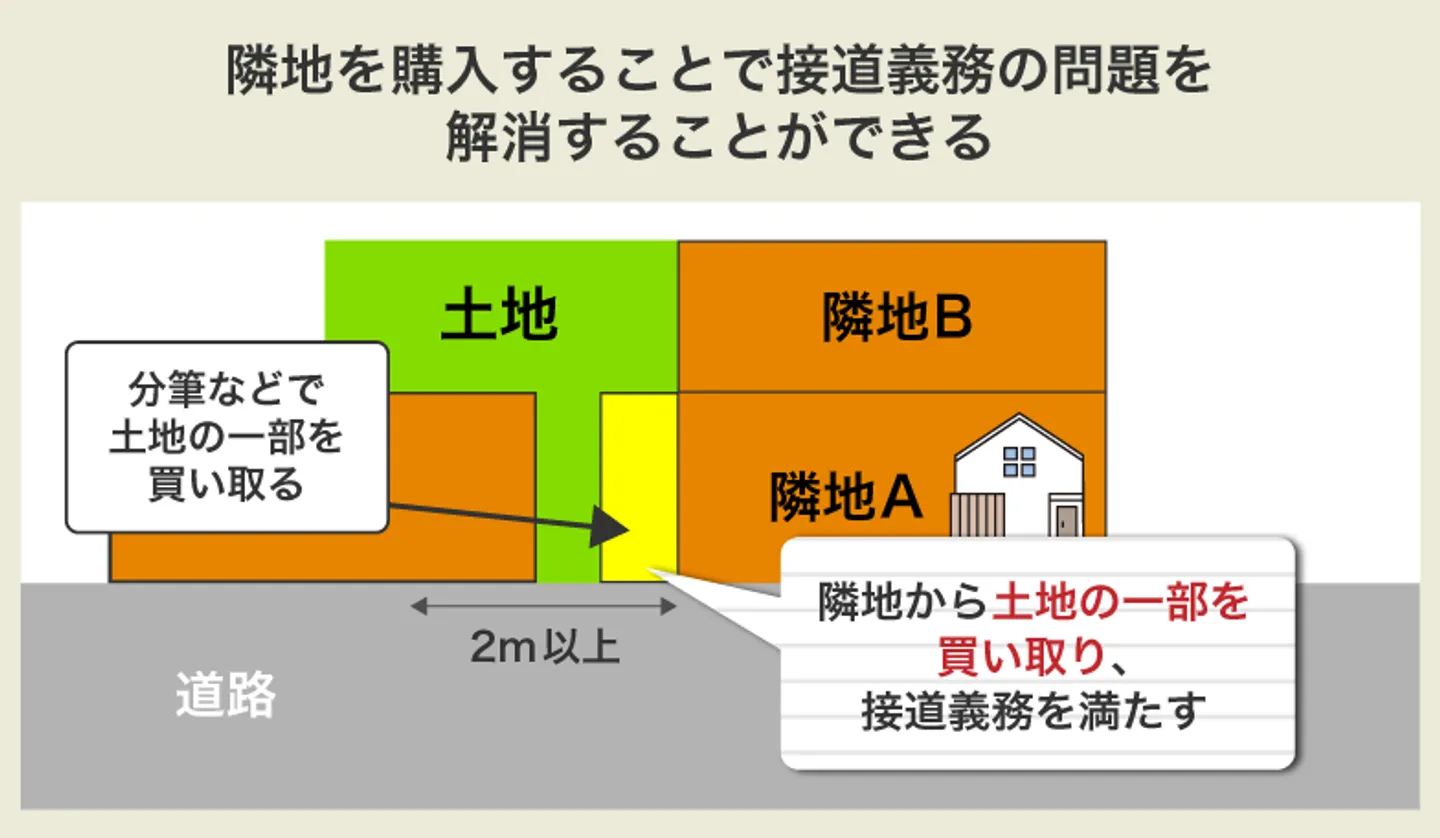

隣地を買い取る

「接している道路の幅員は4m以上でも道路と接している間口が2m未満」「そもそも道路と接していない」といった場合、接道義務を満たせるように隣地を買い取る方法が挙げられます。

隣地所有者の敷地に余裕があれば、その一部を買い取り、接道している長さを2m以上にすることで接道義務を満たせるため、今後は建て替えなどを自由に行えます。

たとえば、道路に接する間口が1.8mの旗竿地の場合、隣地を0.2m(20cm)買い取ることで建て替えできるようになります。

ただし、隣地の方もそのことを理解していると、相場よりも高い価格で買い取ってもらおうとするでしょう。当事者同士で話を進めようとすると、互いの利害関係がぶつかってうまくいかないことも多いです。

もしも、隣地の買取を考える場合は、専門家である不動産会社に相談することをおすすめします。不動産会社に間に入ってもらうことで、スムーズな取引ができるでしょう。

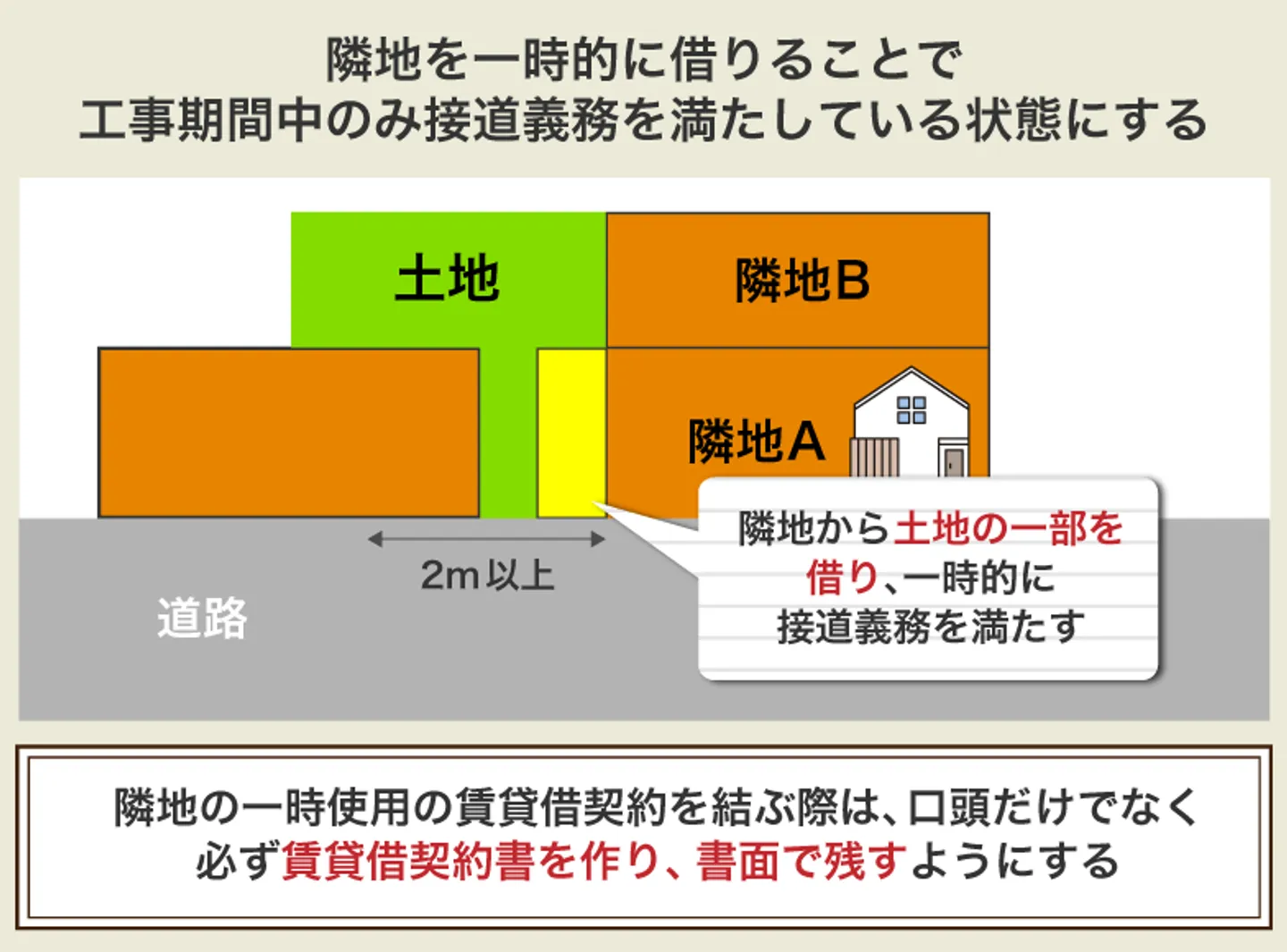

隣地の一時使用の賃貸借契約を結ぶ

隣地の所有者と買取交渉が難しかったときや、買取資金を用意するのが困難な場合には、買取ではなく借りるという方法があります。これを「隣地の一時使用の賃貸借契約」といいます。

接道義務を満たせる分の土地を隣地から借りることで、それが「工事期間中のみ」などと一時的であっても建て替えが可能となります。

ただし、一時使用の賃貸借契約については口頭だけでなく、書面で残すことが大切です。そして、建築確認申請のときには、賃貸借契約書も併せて提出するようにしてください。

隣地と土地を等価交換する

所有する土地の一部と、隣地の一部を交換することで接道義務を満たせるケースもあります。

たとえば、間口が1.8mの旗竿地であれば、接道義務を満たすのに0.2m分の土地が必要です。間口との隣接部分の土地を0.2m分借りて、それと同等になるように自分が所有する土地で隣地と接する部分を譲渡すれば接道義務を満たせます。

ただし、隣地の一部の等価交換は、所有している土地に譲渡できるほどのスペースがある場合に取れる方法です。

当然ですが、隣地所有者との交渉も必要になるため、「交換できるほどスペースが空いている」「隣地の所有者との関係性がよい」といった場合に、隣地の一部を等価交換することを検討してみるとよいでしょう。

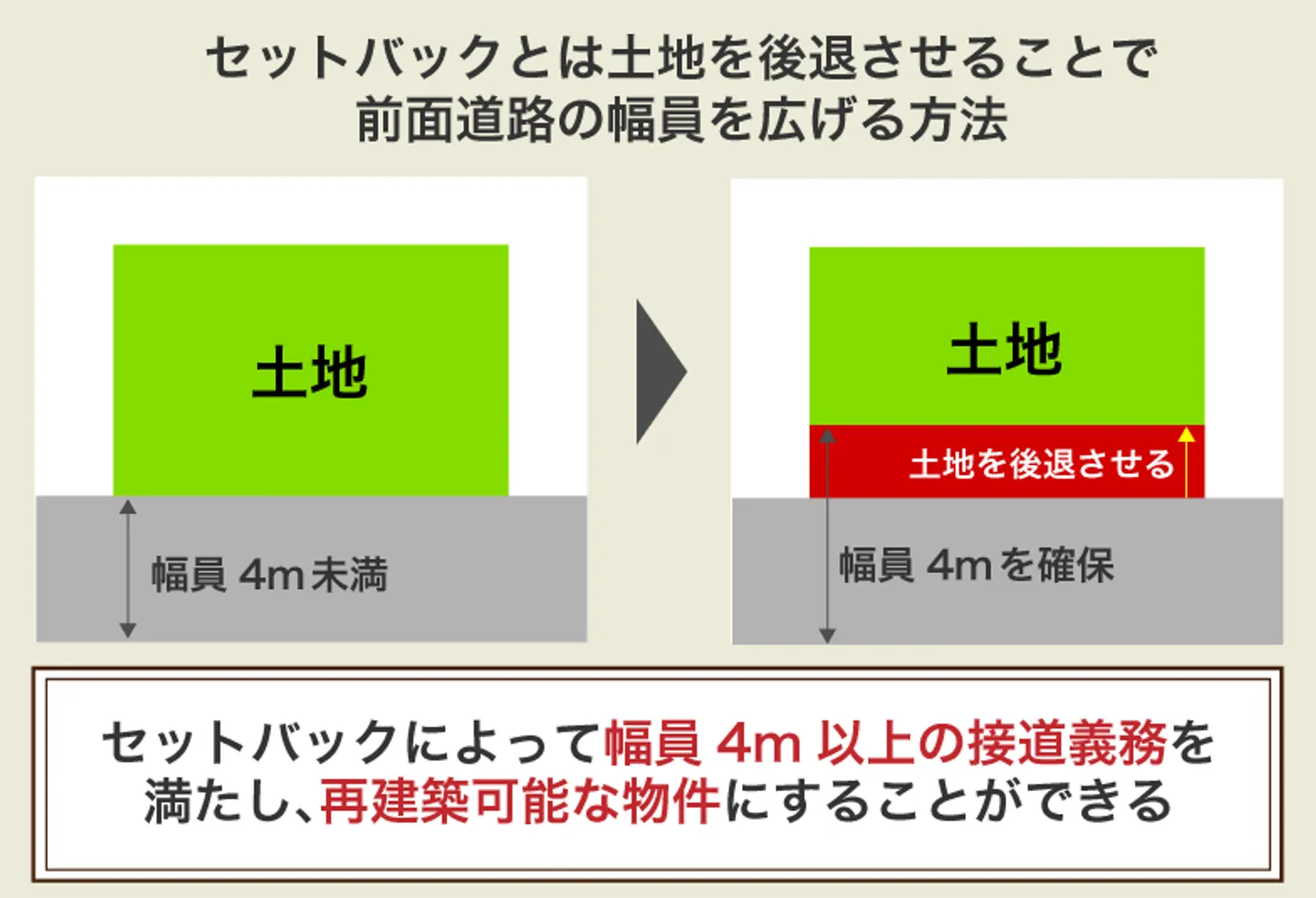

セットバックする

接道義務を満たすには、道路に接する間口を2m以上にすることだけが条件ではありません。接している道路自体が幅員4m以上であることも条件だからです。

旗竿地や袋地によっては、接している道路が幅員4m未満であるケースも考えられます。その場合、隣地から土地を借りるなどの対策を取っても接道義務を満たせません。

そのため、接している道路が幅員4m未満の場合、セットバックをすることも検討してみてください。

セットバックとは、所有している敷地を後退させることで前面の道路幅(幅員)を増やす方法です。セットバックによって幅員が4m以上になれば、接道義務を満たせるため建て替えなどが行えます。

たとえば、接している道路の幅員が3.5mである場合、接道義務を満たすには幅員が0.5m足りません。そこで、セットバックで所有する土地を0.5m後退させることで、道路の幅員が増えて接道義務を満たせます。

ただし、セットバックをするには工事が必要です。あくまで目安ですが、工事費用には数十万円かかるのが一般的といわれています。

また、土地を後退させる方法であるため、セットバックをすると所有する土地面積が小さくなり、その土地に再建築する建物に影響を与える可能性もあります。これらの影響を踏まえてセットバックをするかどうかを検討してみてください。

セットバックについては、下記の記事を参考にしてみてください。

位置指定道路の申請をする

接している道路が建築基準法上の道路ではない土地の場合、建築法上の道路として認められれば接道義務を満たせるケースもあるでしょう。この場合、位置指定道路の申請をすることも検討してみてください。

位置指定道路とは、特定行政庁から道路位置指定を受けた幅員4m以上の私道のことです。この方法を簡単にいえば、「接している私道を都道府県知事や市町村長などに法上の道路として認めてもらうための申請」といえます。

位置指定道路として認めてもらうには、各自治体が定めている要件を満たす必要があります。自治体によって要件は異なりますが、一般的には下記のような項目が定められています。

- 接している私道の幅員が4.0メートル以上ある

- 道路の形態や境界が明確になっている

- 道路に排水設備が設けられている

- 両端がほかの道路と繋がっていて通り抜けできる

- 行き止まりの道路であれば、35mよりも短い

- 私道の権利者から承諾を得ている

なお、所有する土地があるエリアの建築安全課や建築指導課にて、位置指定道路の申請が可能です。そのエリアで定められた要件や必要な書類などの相談も可能なため、位置指定道路の申請をする場合、物件があるエリアの建築安全課や建築指導課に問い合わせてみるとよいでしょう。

但し書き規定の申請をする

接している道路が建築基準法上の道路ではない土地の場合、基本的には再建築不可物件となるため建て替えを制限されます。しかし、但し書き規定の申請をして許可が得られれば、建て替えなどの再建築が可能になります。

但し書き規定とは、建築基準法第43条で定められている規定のことです。簡単にいえば、一定の基準を満たしたうえで建築審査会から同意が得られれば、建築基準法上における道路に接していなくても建て替えが可能になる方法です。

所有している土地が下記の要件を満たしていれば、但し書き規定の申請によって建て替えできる可能性があります。

- 敷地の周囲に公園、緑地、広場などの広い空地があるまたは、広い空地に2m以上接している

- 敷地が農道や類する公共の道(幅員4m以上のもの)に2m以上接している

- 避難および安全のために十分な幅員を有する道路に通ずるものに有効に接している

ただし、上記は主な要件であって、自治体によっては要件が異なることも考えられます。また、但し書き規定の申請の際にはさまざまな書類が必要になるため、要件や申請方法についてを自治体の建築課に問い合わせておくとよいでしょう。

43条但し書き道路については、下記の記事も参考にしてみてください。

建築基準法の接道義務を満たせない「接道2m未満の土地」の建て替えが難しい場合の対処法

接道2m未満の土地で建て替えするための対策は、すべての人が取れる方法とはいえません。隣地所有者との関係性や用意できる資金などによっては、対策が取れない場合もあることでしょう。

その場合、「接道2m未満の土地で建て替えをする」以外の方法で、所有している再建築不可物件を活用することも検討してみてください。接道2m未満の土地を活用する方法には、下記が挙げられます。

- 再建築不可物件を専門とする買取業者に売却する

- 賃貸物件として貸す

- リフォームをして住む

なお、再建築不可物件だからといって、その土地は絶対に売れないわけではありません。あくまで建て替えなどが制限されることから買い手がつきづらいのであり、専門の買取業者に依頼すれば接道2m未満の土地も売却を期待できます。

>>【無料相談】再建築不可物件の買取窓口はこちら

再建築不可物件を専門とする買取業者に売却する

不動産の買取業者のなかには、接道2m未満の土地などの再建築不可物件を専門とする業者もあります。そのような買取業者であれば、接道義務を満たしていなくても売却を期待できます。

また、再建築不可物件を専門とする買取業者であれば、仲介手数料がかからないうえに、基本的には仲介よりも早く売却できます。あくまで目安ですが、仲介では3か月〜6か月程度ですが、買取であれば数日〜1週間程度で売却できるのが一般的です。

さらに、基本的にはそのままの状態で買い取ってもらえるため、リフォームや解体などの負担をかけずに接道2m未満の土地を売却できるのもメリットです。

接道2m未満の土地でも建て替えが難しい場合、専門の買取業者に依頼することも視野に入れてみてください。

再建築不可物件の売却や買取業者選びについては、下記の記事を参考にしてみてください。

賃貸物件として貸す

接道2m未満の土地のような再建築不可物件は、建て替えなどが制限されることから、通常の物件よりも買い手がつきづらいです。しかし、賃貸物件としてであれば、入居者は居住を目的としているため、接道2m未満の土地に建っている建物も需要はあると考えられます。

そのため、接道2m未満の土地に居住用の建物が建っている場合は、賃貸物件として貸すことも検討してみるとよいでしょう。

ただし、賃貸物件として貸し出すには、事前にリフォームを行うのが一般的です。リフォームには数百万円かかる場合もあるため、「それらの費用を用意できるのか」「赤字にならないように入居者を確保できるのか」などを事前に考えておかなければなりません。

専門的な知識も必要なため、不動産会社などに相談をしつつ、賃貸物件として貸すかどうかを検討するようにしてください。

リフォームをして住む

接道2m未満の土地に居住用の建物が建っている場合、その物件に住むことも1つの手です。接道義務を満たさない限り建て替えはできませんが、一時的であれば問題なく居住できるケースもあることでしょう。

なお、一時的に住みつつ、リフォームをした後に賃貸物件として貸すという方法もあります。リフォームにかかる費用を用意できる場合には、居住することも視野に入れてみるとよいでしょう。

再建築不可物件のリフォーム、リノベーションについては、下記の記事を参考にしてみてください。

まとめ

接道2m未満の土地であっても、接道義務を満たすことで建て替えが可能です。接道義務を満たす方法は土地によって異なるため、所有している土地に合った対策を講じることが大切です。

また、接道2m未満の土地であっても、再建築不可物件を専門とする買取業者であれば売却に期待できます。そのため、使用目的があれば接道義務を満たすための対策を講じる、目的がなければ専門業者に売却することを検討してみるのがよいでしょう。

接道義務に関するよくある質問

接道2m未満の土地を仲介や買取業者以外に売却する方法はありますか?

「隣地所有者に売却する」「更地にして売る」といった方法もあります。しかし、必ず売却できる方法ともいえないため、再建築不可物件であれば基本的に専門の買取業者へ依頼するのが無難といえます。

間口がギリギリ2m未満なのですが、この場合も建て替えはできませんか?

接道義務を満たせるのは2m以上あることが条件であるため、間口が2m未満であれば建て替えは原則できません。

接道義務を満たしているかどうかを確認する方法はありますか?

物件があるエリアを所在する役所の建築関係部署に訪ねることで、接道義務を満たしているかを確かめられます。

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-