共有者に共有持分を売られると第三者との共有状態となる

共有持分は不動産における個人の「所有権」です。共有持分だけなら、個人の意思で売却できるため、自分が知らないうちに共有者が自分の持分を第三者に売却する可能性があります。

共有持分を売却した場合、新しい買い手が共有者に加わるため見ず知らずの第三者と不動産を共有する状態になります。持分を購入する買主は、主に不動産買取業者や投資家などの買い取った不動産を元手に利益を得ることを目的としているケースが多いです。

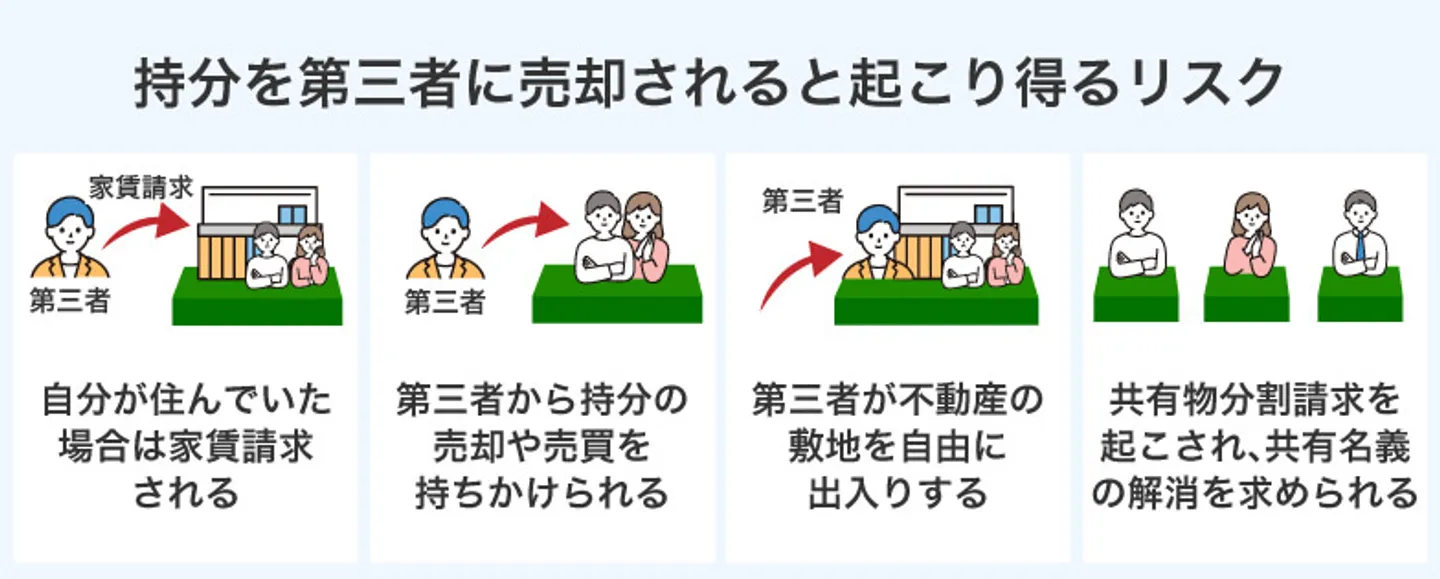

そのため、持分を第三者に売却されると買主からは以下のような対応を取られる可能性があります。

- 自分が住んでいる場合は家賃請求される

- 他共有者の持分の売却や第三者の持分の買取をするよう交渉してくる

- 第三者が不動産の敷地を自由に出入りできるようになる

- 共有物分割請求を起こされる

次の項目から、順番に見ていきましょう。

自分が住んでいる場合は家賃請求されることも

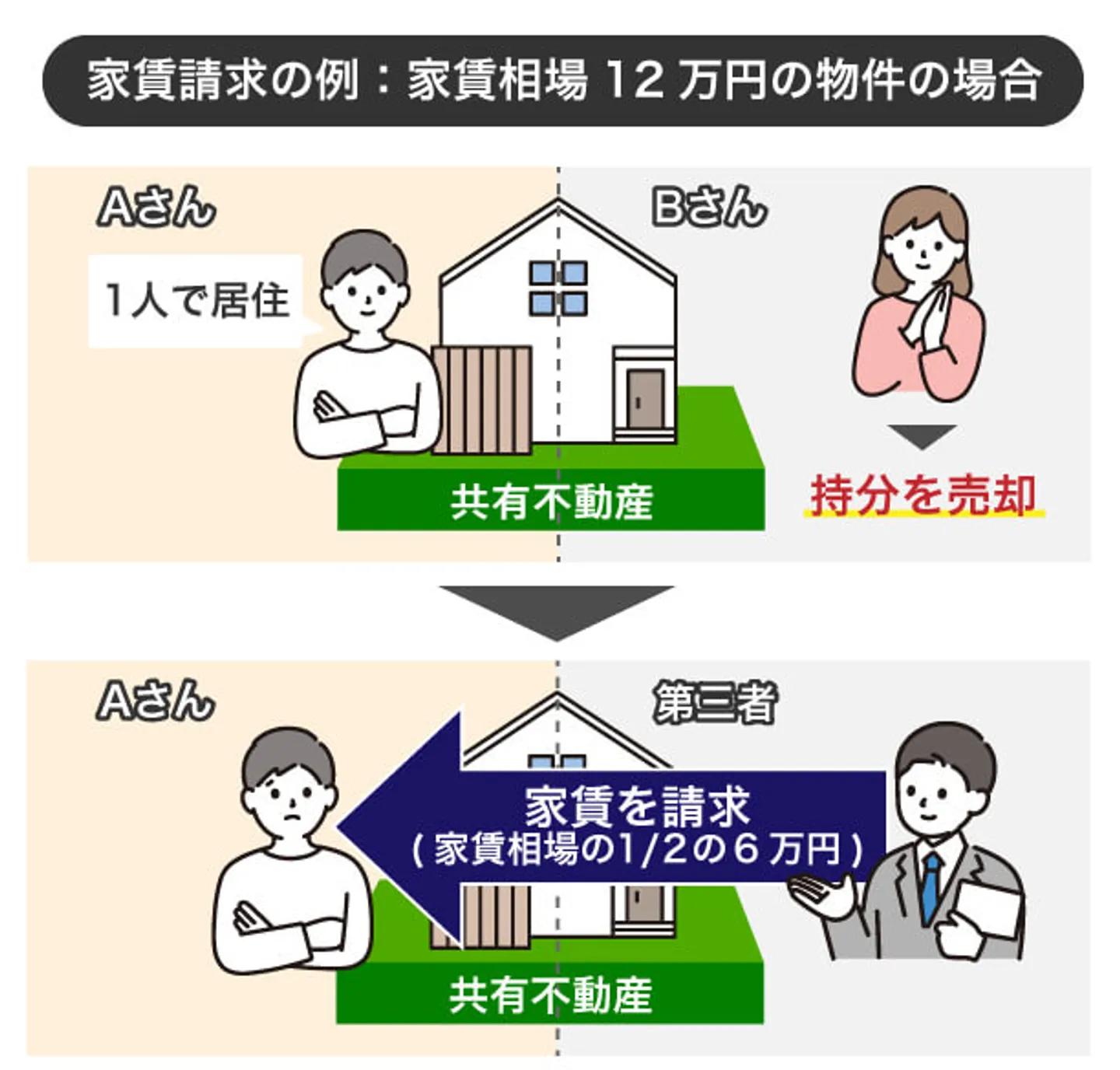

共有不動産に住んでいる共有者と、住んでいない共有者がいるとき、共有物の使用に関して公平とはいえません。

そこで、共有不動産に住んでいない共有者には、居住している共有者に対して、家賃を請求する権利が認められています。

たとえば、AさんとBさんが持分1/2ずつ共有している不動産にAさんが1人で住んでいる場合、以下の条件で家賃請求が可能です。

たとえば、AさんとBさんが持分1/2ずつ共有している不動産にAさんが1人で住んでいるとします。

共有不動産を賃貸物件として貸し出す際の家賃相場が12万円だとしたら、BさんはAさんに対して6万円を請求できます。

実際には、共有者間で使用貸借(無償で貸し出す契約)が成立していることがほとんどで、家賃のやりとりをしていないケースも多く見られます。

しかし、買主が新たな共有者となることで、家賃を支払うよう請求される恐れがあります。

他共有者の持分の売却や第三者の持分の買取をするよう交渉してくる

共有持分をすべて買い取り単独名義にすれば、市場価格をあげられるのに加えて不動産を活用する手段も増えます。そのため、他共有者の共有持分まで売却するよう要求してくる恐れがあります。

売却してもらえない場合は、購入時よりも高く共有持分を他共有者に売ることでも、売却益を上げる手法を取ってくるケースも多いです。

そのため共有持分の買主が、他共有者に売却・買取するよう迫ってくる可能性があります。

第三者が不動産の敷地を自由に出入りできるようになる

共有持分の購入者は、共有不動産の敷地を自由に出入りできるようになります。購入者が全く知らない第三者であっても、共有名義人である以上は基本的には敷地への出入りを拒否できません。

もし、購入者が悪質な不動産ブローカーだった場合は、コンプライアンスやモラルなどお構いなしに無断で侵入してきたり不動産を勝手に使用されたりと、トラブルに発展する可能性が高いです。

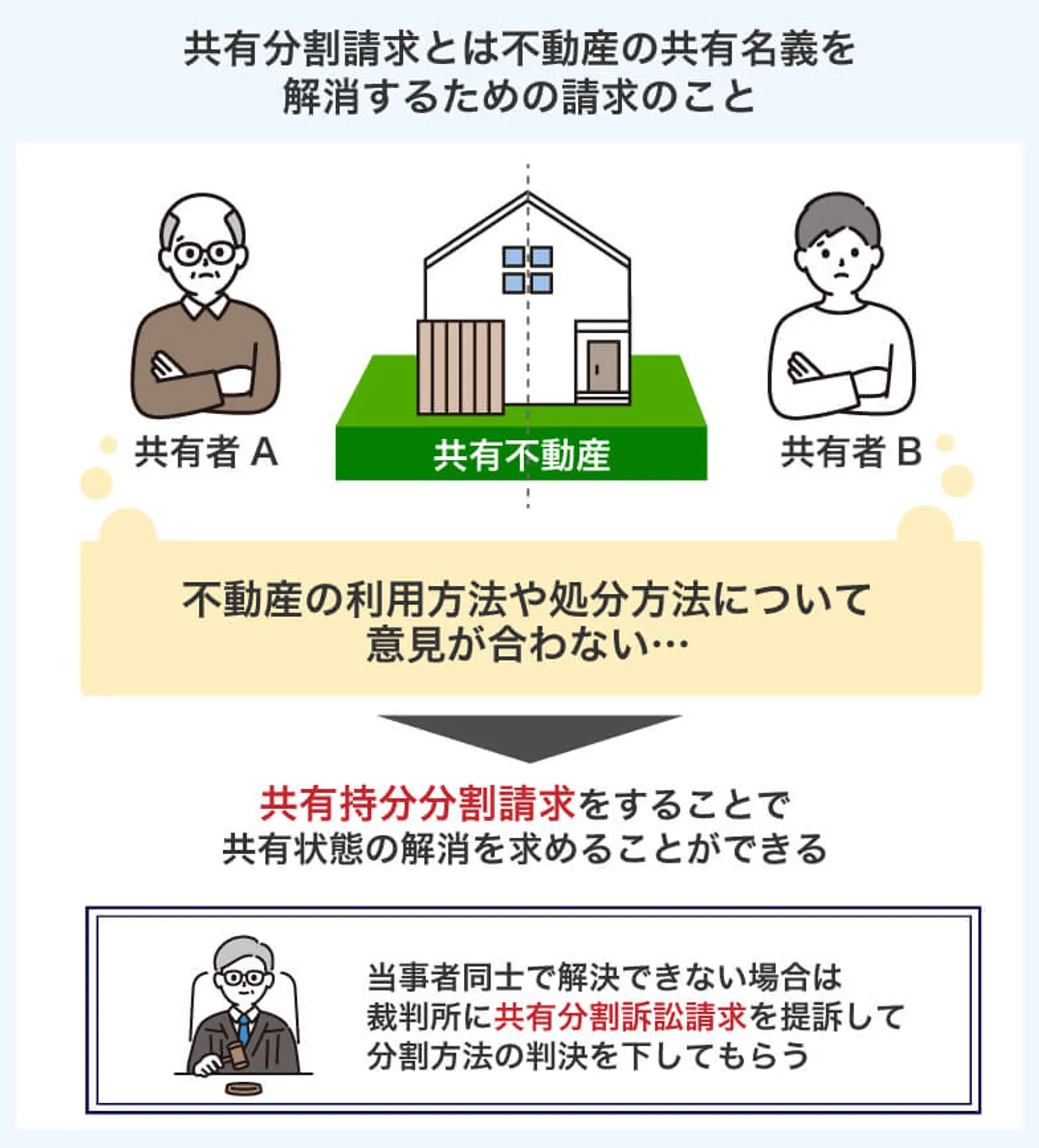

共有物分割請求を起こされる

共有不動産の賃貸や売却、大規模な修繕などを行うには、他の共有者の同意が必要になります。自分の判断で勝手に共有不動産を管理・処分できないので大きな不便が生じますし、共有者同士で意見が対立して面倒なトラブルに発展することも珍しくありません。

そこで、共有不動産を巡ってこれ以上トラブルに巻き込まれたくない、自分の持ち分を手放してお金に換えたいといった場合に、共有物分割請求を行う方法があります。

共有物分割請求とは・・・共有者同士で共有不動産の分割方法を決める話し合いのこと。当事者間の話し合いがまとまらない場合、裁判所へ「共有物分割請求訴訟」が申し立てられる。

後から共有持分を購入した買主も共有者になるので、共有物分割請求が可能です。

共有物分割請求をされたら、まず共有者全員で協議して決めますが、協議で合意に至らなければ裁判上の手続きである調停や裁判で解決を目指します。協議や調停では話し合いで自由に分割方法を決められますが、裁判では裁判所が中立的な立場で分割方法を決めます。

裁判所の判決には法的な強制力があるため、判決内容には必ず従わなければなりません。裁判にまで発展すると、不動産を手放したくないのに不動産や持分の売却を命じられたり、自分が希望しない方法で分割を命じられたりする可能性があるので注意が必要です。

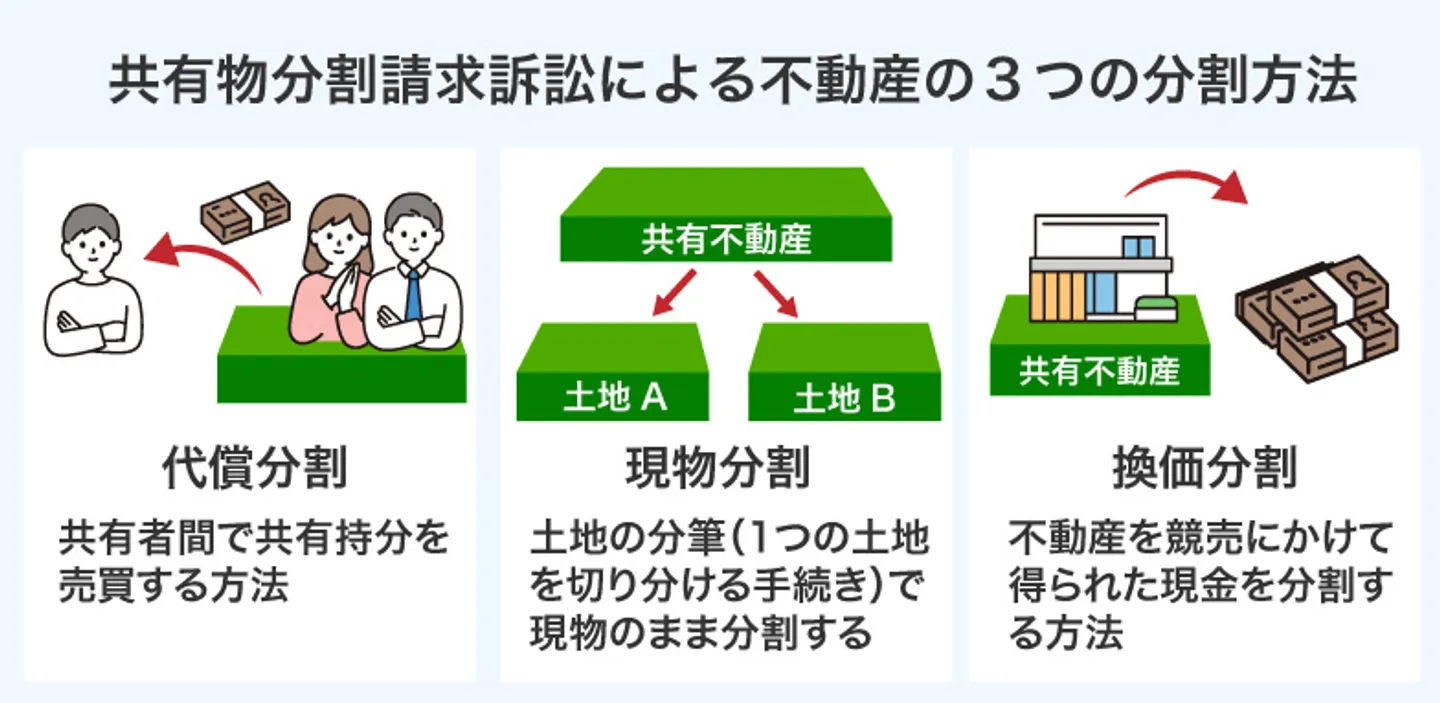

なお、共有不動産を分割する方法は、主に下記の3通りあります。

ここからは、上記の3つの方法についてそれぞれ詳しく解説していきます。

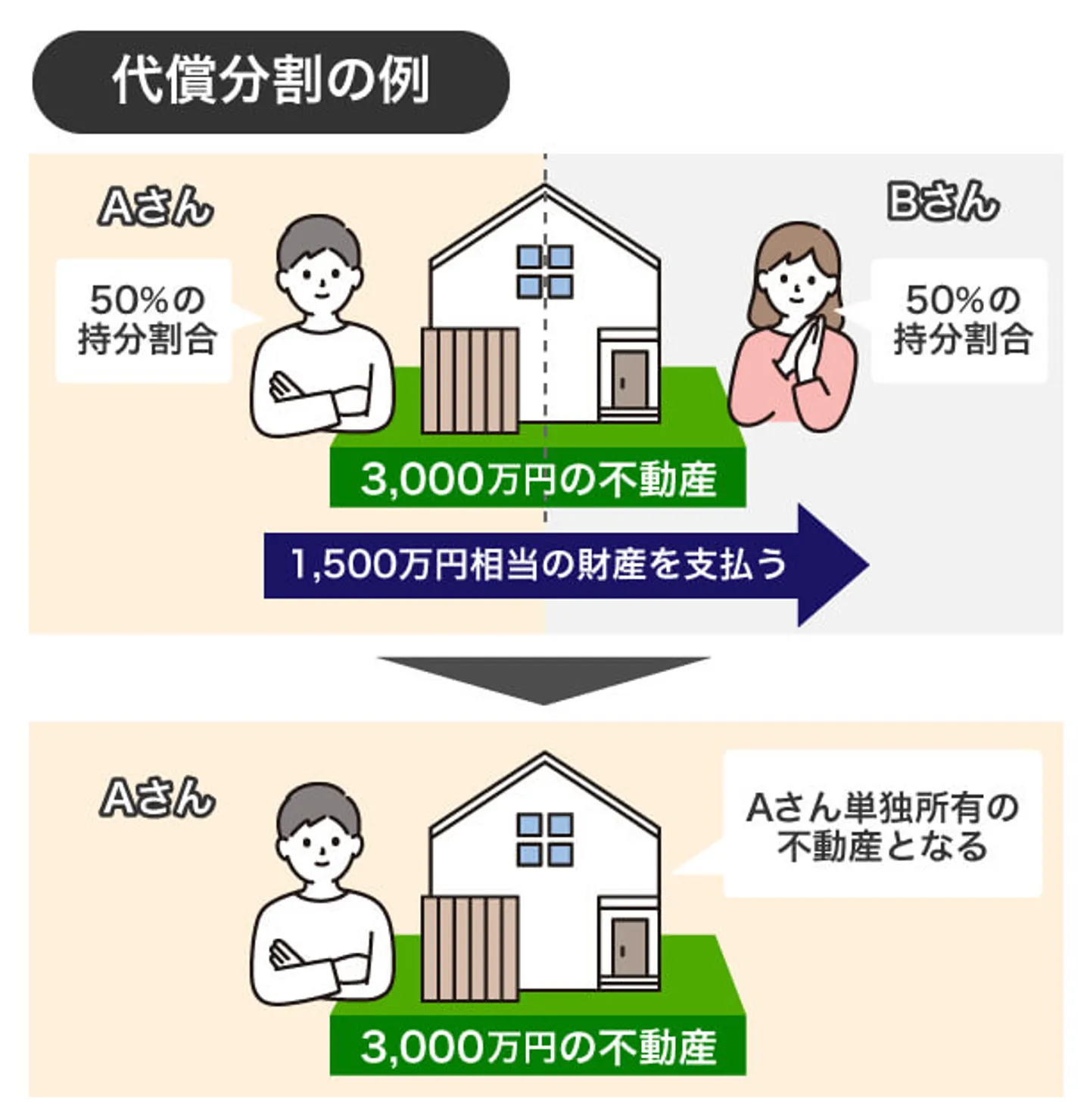

代償分割

代償分割とは、特定の共有者が共有物を取得する代わりに、他の共有者に対して持分割合に応じた金銭などの財産を支払う方法です。

たとえば、3,000万円の不動産をAさんとBさんの2人でそれぞれ50%の持分割合で共有していたとします。

代償分割する場合、共有不動産を取得したいAさんがBさんに対して1,500万円相当の財産を支払うことで、Aさんは不動産を単独所有できます。

代償分割であれば、共有不動産を維持したい共有者のニーズと、共有不動産を早く手放したい共有者のニーズをどちらも満たせます。ただし、共有不動産を維持したい共有者は多額の資金を用意しなければならないため、経済的な余裕があることが前提の方法です。

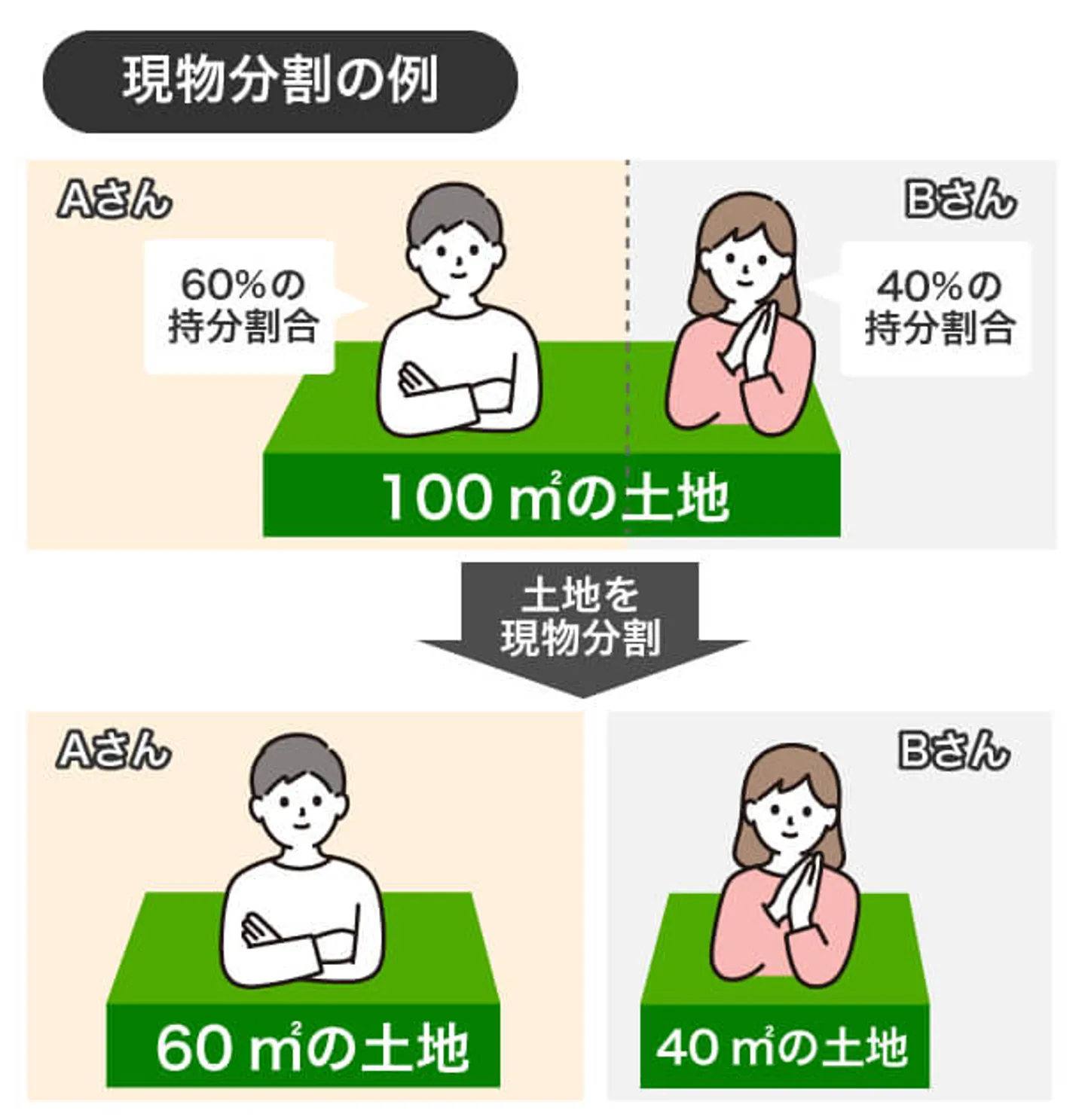

現物分割

現物分割とは、共有物を持分割合に応じて物理的に分割し、各共有者が単独で所有する方法です。

たとえば、100㎡の土地をAさんが60%、Bさんが40%の持分割合で共有していたとします。

現物分割する場合、60㎡の土地はAさんの単独所有、40㎡の土地はBさんの単独所有となります。

現物分割によって取得した不動産は自由に活用でき、不要であれば売却してお金に換えるのも可能です。現物分割は、共有物の形状や性質を変えず持分割合に応じた分だけをそのまま引き継げるので、他の分割方法と比べると手続きが簡単で、トラブルも起こりにくいです。

そのため、共有物分割請求訴訟でも、現物分割による方法が原則であるとされています。しかし、不動産はそもそも物理的に分けるのが難しく、分割によって不動産価値が著しく減少してしまう場合もあります。このような場合、裁判所は現物分割以外の方法で判決を下すことが多いです。

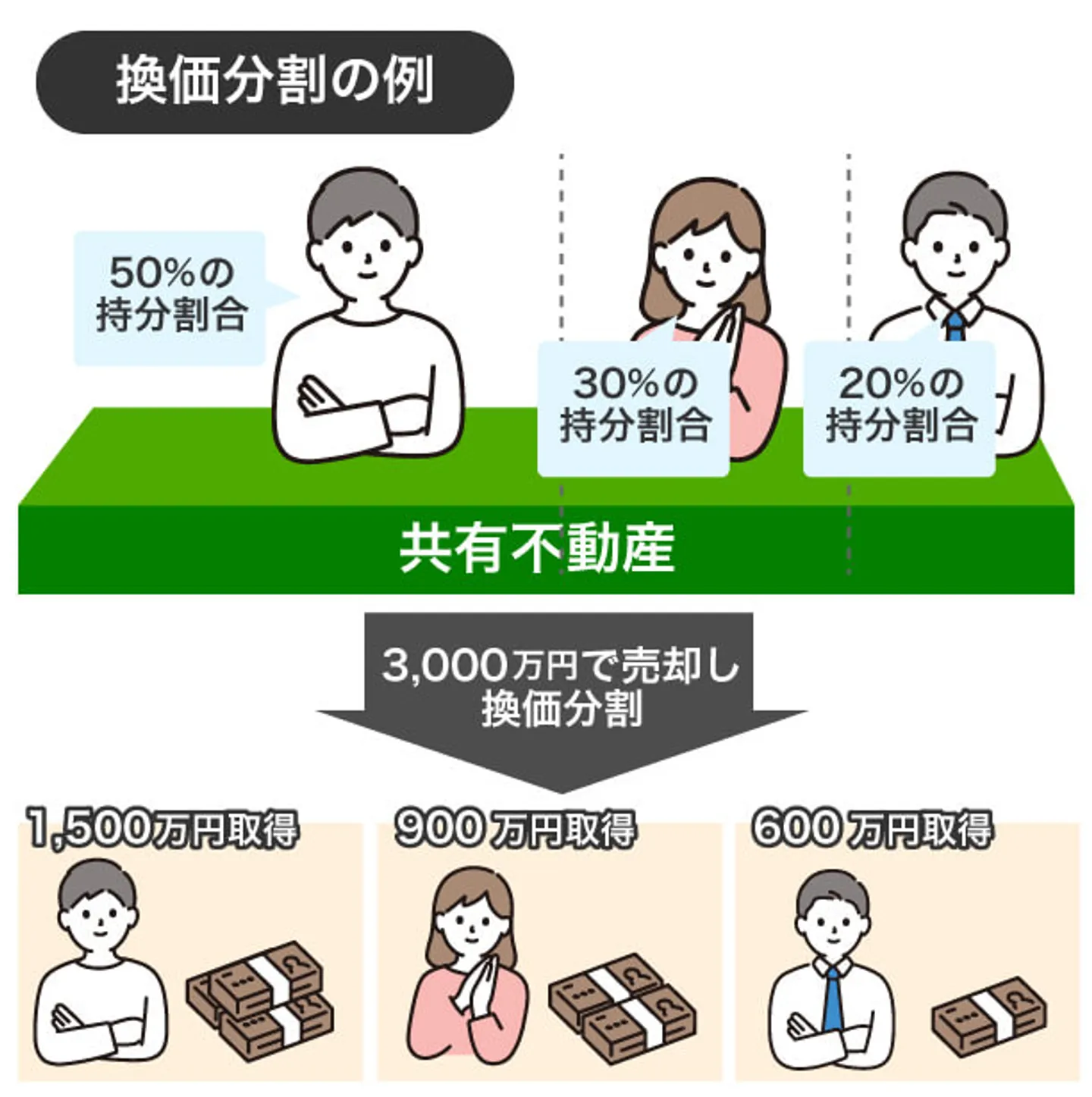

換価分割

換価分割とは、共有物を売却して現金化し、共有者の持分割合に応じて売却代金を分割する方法です。

たとえば、Aさんが50%、Bさんが30%、Cさんが20%の持分割合で共有していた不動産があったとします。

換価分割するのに3,000万円で売却された場合、Aさんは1,500万円、Bさんは900万円、Cさんは600万円を得られます。

共有物分割請求訴訟では、代償分割や現物分割による方法で共有不動産を公平に分割するのが難しい場合や、現物分割によって不動産の価値が著しく減少してしまう場合に換価分割を命じる判決を下されることが多いです。

協議や調停で共有者が合意すれば任意売却が可能ですが、裁判所の判決で換価分割が命じられた場合は競売にかけられます。競売では相場の6~7割程度で落札されるのが一般的なので、任意売却よりも安い金額で売却される恐れがあります。

共有持分を勝手に売却された場合の対処方法

共有持分を勝手に売却されてしまうと、新たな買主から家賃請求されたり共有物分割請求を起こされるなど、さまざまなトラブルが起こりえます。

そのため、共有持分を売却されたとき、他共有者は希望にあわせて最適な対処を取る必要があります。具体的には次の3つです。

- 不動産が必要なければ自分の共有持分を売却する

- 不動産の所有を続けたいなら売却された共有持分を自分で買い戻す

- 共有物分割請求をされたら弁護士へ相談する

次の項目から、それぞれ詳しく解説していきます。

不動産が必要なければ自分の共有持分を売却する

自分も共有不動産に住んでいないなど「不動産が必要ない」という場合は、自分の共有持分も売却してしまうことをおすすめします。

そもそも、共有持分は権利関係が複雑になりやすく、トラブルが起こりやすいものです。

管理に共有者同士の話し合いが必要であったり、居住する場合は家賃もかかってしまいます。

共有持分のままで所有を続けるよりも、売却して現金に替えたほうが有効活用できることがほとんどです。

「弁護士と提携した専門買取業者」がおすすめ

共有持分を悪質な業者や資産家に売却すると、安く買い叩かれたりトラブルになる恐れがあります。

そこで、共有持分の売却を安心して任せられるのが「弁護士と連携した専門買取業者」です。

連携している弁護士と協力して、悪質業者や資産家と交渉をおこなうことで、共有持分を巡るトラブルを解決できます。

当サイトを運営するクランピーリアルエステートも、弁護士との提携を活かして、あなたの共有持分をトラブルなく買取できるので、お気軽にご相談ください。

他共有者とトラブルが起きていても、買取可能です。まずは以下のフォームから、お問い合わせください。

最短48時間のスピード買取で

不動産を現金化

「高く・早く・トラブルなく」

売却したいなら

共有持分買取専門の

当社にお任せください!

不動産の所有を続けたいなら売却された共有持分を自分で買い戻す

共有不動産の所有を続けたいなら、売却された共有持分を自分で買い戻す必要があります。

共有名義である以上、家賃を請求されたり共有物分割請求を起こされるなど、トラブルの可能性は防ぎきれません。

確実に不動産を維持するためには、共有持分を買い取って単独所有にすべきです。

ただし、売却された共有持分を自分で買い戻す際は、高値で売りつけられないよう、事前に価格相場を調査しておきましょう。

共有物分割請求をされたら弁護士へ相談する

共有持分の買主から、共有物分割請求を起こされた場合、速やかに弁護士へ相談しましょう。

交渉や各種手続きには法知識が求められるため、自分1人で対応するのは困難といえます。

弁護士に依頼すれば、意図せず競売にかけられないよう対策を考えてくれるため、裁判を有利に進めやすくなります。そのため、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

>>【無料相談】相続物件・共有持分の買取窓口はこちら

共有持分の無断売却を防ぐには共有状態を解消しよう

共有物分割請求訴訟が起こされるリスクを考えると、勝手に売却されるのは困る人も多いでしょう。

共有持分の無断売却を防ぐには、共有状態の解消がおすすめです。

次の項目から、共有不動産の共有状態を解消する方法について詳しく解説していきます。

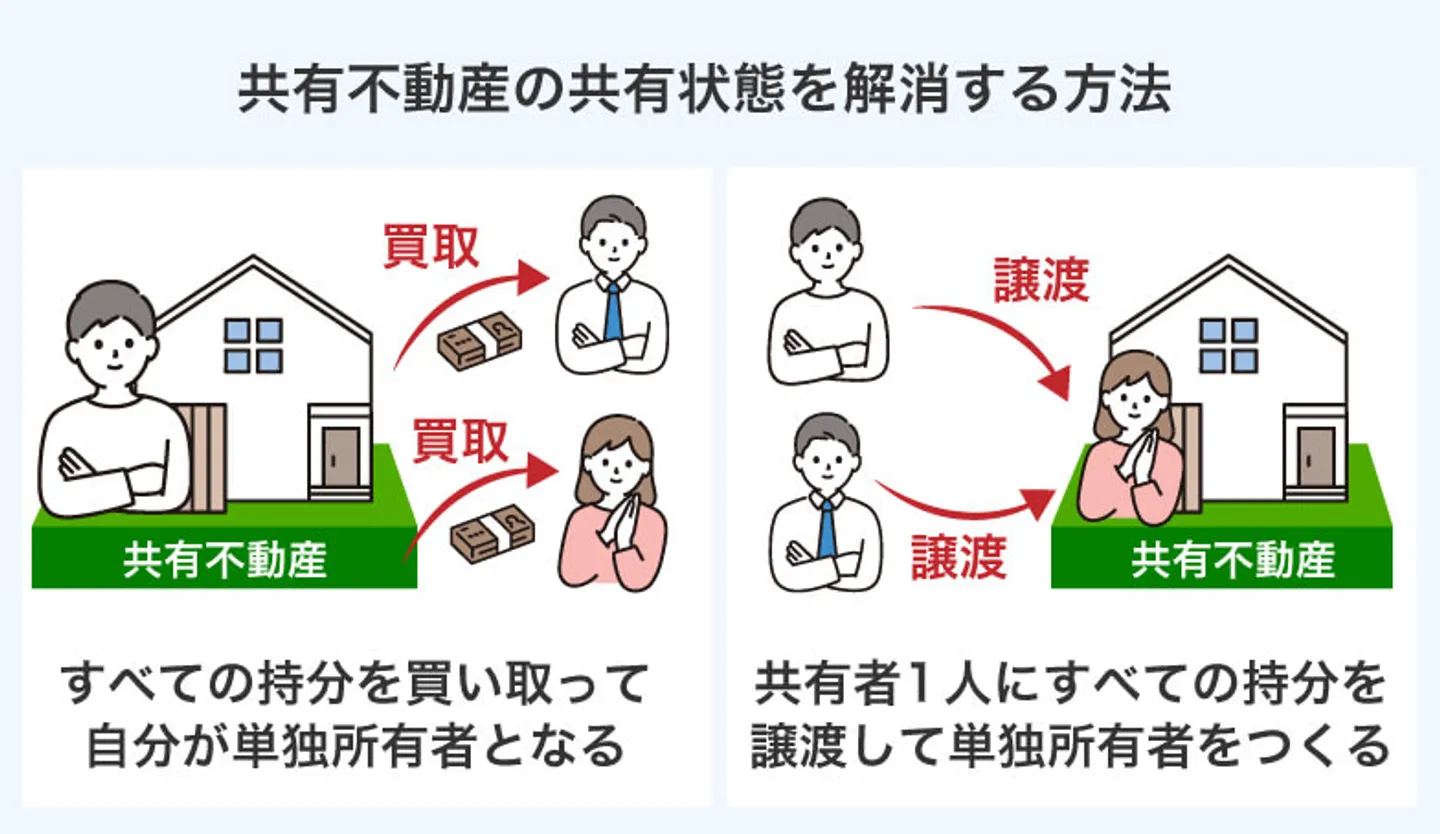

共有持分を移転して単独所有者をつくる

共有持分の所有者の間で持分を移転して単独所有者を作れば、共有状態を解消できます。

たとえば、共有者3人のうちの2人が共有状態を解消したいと提案してきたとします。このようなケースであれば、以下の選択肢があります。

- すべての持分を買い取って自分が単独所有者となる

- 共有者1人にすべての持分を譲渡して単独所有者をつくる

共有持分を買い取って持分を移転する方法を取る場合、すべての持分を所有して単独所有権を得られるメリットがあります。

ただ、他の共有者が身内や知り合いだからといって周辺の相場価格よりも著しく低い金額で取引してしまうと、税務署に「贈与」とみなされて贈与税が発生してしまう可能性もあるので、十分に注意しましょう。

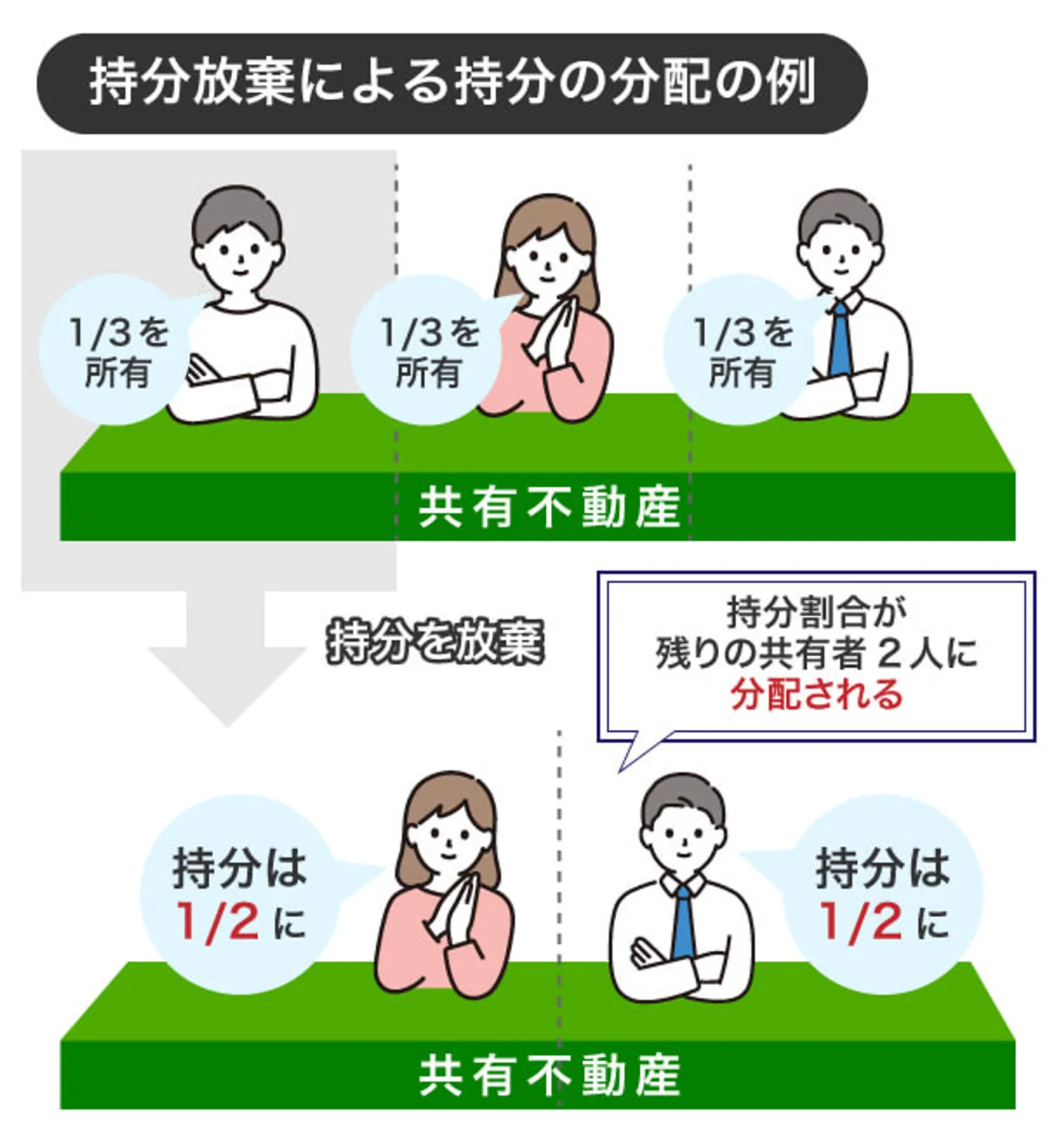

自分の共有持分を売却・放棄する

自分の共有持分を売却・放棄すれば、不動産の所有権はなくなるため共有関係から抜けられます。売却と同様に、持分の放棄は他の共有者に同意を得る必要はないほか、第三者の共有者が現れることもありません。

放棄した持分は他の共有者の持分となります。

たとえば、共有者3人がそれぞれ1/3ずつ持分を所有しているとします。

1人が持分を放棄することで共有者2人に持分が分配されるため、1人あたりの持分割合は1/2ずつになります。

ただし、放棄は無償で他の共有者に不動産を引き渡すのと変わらないため、他の共有者に対して贈与税が発生する点に注意が必要です。

他の共有者に対する贈与税の負担を抑えたい場合は、持分を売却する方法もあります。売却先としては、他共有者や共有持分を専門に取扱う買取業者がおすすめです。

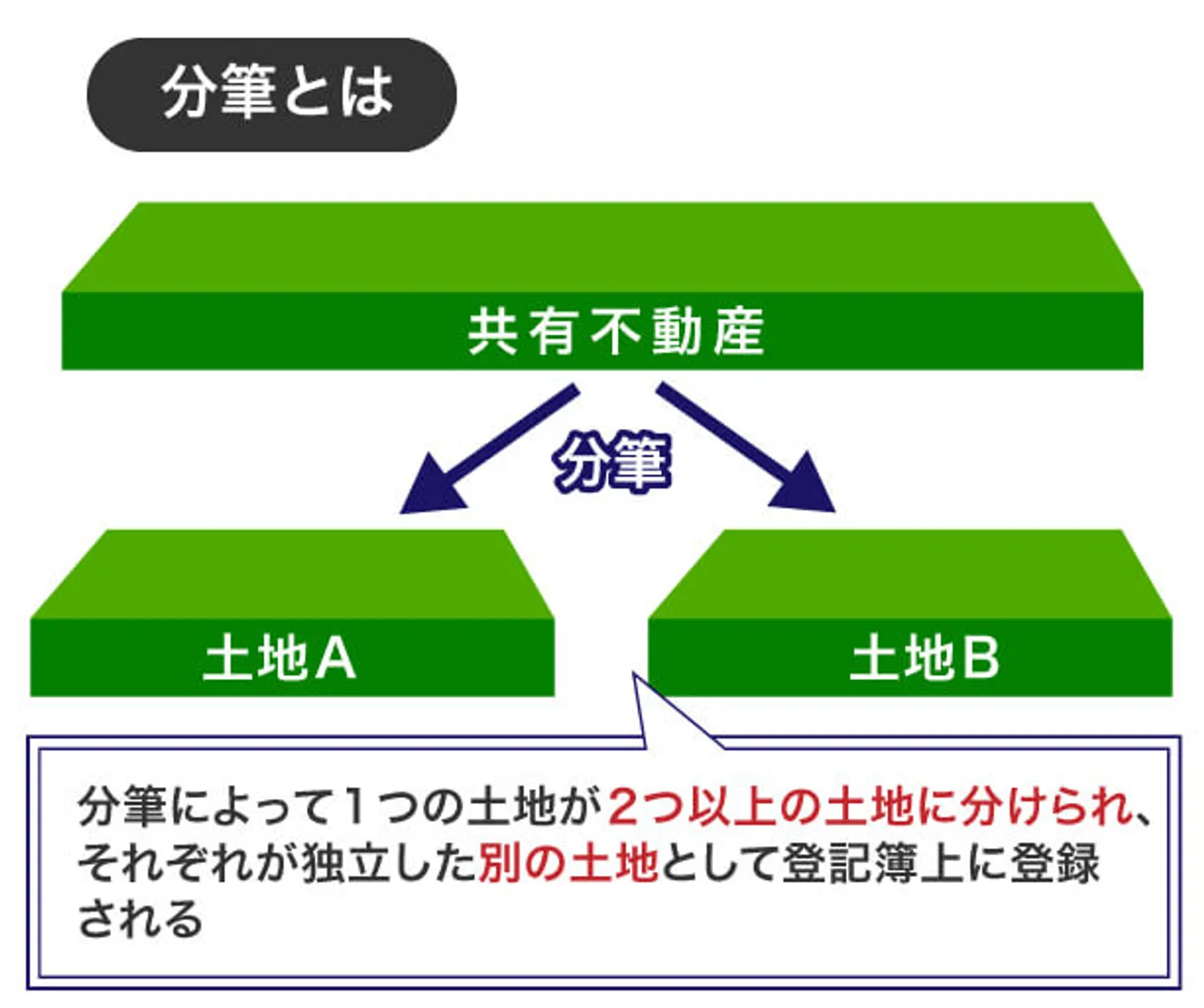

土地を分筆して単独所有できる土地をつくる

共有不動産の土地を分筆すれば、共有状態を解消して持分のみを単独所有できます。

分筆・・・1つの土地(一筆の土地)を登記簿上で2つ以上の土地(二筆以上)に分割する制度のこと

分筆によって分割された土地には新しい地番が付けられることになり、それぞれが独立した土地として登記簿上に登録されます。そのため、それぞれの土地に1人ずつの所有者を付けられます。

共有物分割請求を訴訟する

共有持分を勝手に売却される前に、こちらから共有物分割請求の訴訟を提起する方法もあります。共有物分割請求の訴訟を提起すれば、裁判所から下される判決によって不動産の共有状態を解消できます。

裁判所の判決は法的な強制力があるため、判決が下されたら他の共有者は共有状態の解消に向けて判決の内容に沿って対応しなければなりません。

ただ、訴訟では裁判所が不動産の分割方法を決定するため、必ずしも思い通りの結果になるとは限りません。

換価分割の判決が下された場合は不動産は競売にかけられますが、競売では相場の6~7割程度の価格で落札されることが多いため、予想よりも安い価格で売却される可能性があります。

また、訴訟になると時間も手間もお金もかかります。訴訟を提起してから判決が下されるまでの期間は最低でも半年程度です。

控訴や上告をされた場合は数年程度かかるほか、弁護士に依頼した場合は弁護士費用が50~150万円ほどかかります。

そのため、訴訟はあくまでも最終的な手段とし、可能であれば協議や調停で解決を目指すようにしましょう。

共有持分の主な売却先

共有持分の主な売却先は、下記の3通りあります。

ここからは、上記の売却先についてそれぞれ詳しく解説していきます。

他の共有者

共有持分は、同じ不動産を共有している他の共有者に売却できます。共有持分の買主である共有者は、買い取りによって持分割合が増加するため、共有不動産に対して行える行為の範囲が広がります。

特に持分割合が過半数を超えた場合、管理行為や軽微な形状・用途の著しい変更を伴わない軽微な変更行為が単独で実行できるようになるのが大きなメリットです。

| 管理行為 |

短期間の賃貸借契約の締結・解除など |

| 軽微な変更行為 |

砂利道のアスファルト舗装、外壁や屋根の修繕工事など |

ただし、共有持分の購入者が他の共有者であった場合、「不動産を単独名義にしたい」「賃貸に出して収益化したい」など何らかの目的があって買い取った可能性もあります。

そのため、他の共有者に対しても「共有持分を売却してほしい」「不動産を賃貸に出したい」などと強く迫る恐れもあります。

不動産買取業者

共有持分の売却先として最も一般的なのが、専門の不動産買取業者です。一般的に共有持分のみを買い取っても不動産を活用する自由度が低いため、売れにくい傾向にあります。

しかし、専門の不動産買取会社は、共有持分の複雑な権利関係を整理し、再活用するためのノウハウを持っているため、共有持分だけでも買い取ってくれる可能性が高いです。

ただし、不動産買取会社が共有持分を買い取る目的は共有不動産を単独名義にし、高値で転売して利益を上げることです。

そのため、共有持分の購入者が不動産買取業者だった場合は、他の共有者に対しても「共有持分を売ってほしい」と営業をかけられるリスクがあります。

不動産投資家

共有不動産を賃貸として第三者に貸している場合、不動産投資家が共有持分のみを買い取るケースもあります。共有不動産を賃貸に出している場合、原則として家賃収入は持分割合に応じて分配されます。

共有持分を買い取れば、不動産全体を購入するよりも投資額を安く抑えつつ家賃収入が得られるため、不動産投資家からしてみれば大きなメリットです。

共有持分の購入者が不動産投資家だった場合、家賃収入を目的に買い取った可能性が高いため、他の共有者に対して購入した持分割合に応じた賃料を請求してくる恐れがあります。

まとめ

共有持分は自分のものであれば共有者の同意なく自由に売却できます。そのため、他の共有者が共有持分を勝手に売却してしまうことも珍しくありません。

共有持分を購入する買主は主に不動産買取業者や投資家などです。売買や家賃収入などによって利益を生み出そうとするケースが多いです。

買取業者や投資家からの売買交渉や賃料請求を断り続けていると「共有物分割請求訴訟」に発展してしまう恐れがあります。

このような無断売却によるトラブルを避けるためには共有状態を解消するとよいでしょう。

共有持分を巡るトラブルや共有関係の解消など、疑問や不安があれば共有不動産・共有持分に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

共有持分の売却についてよくある質問

共有者が共有持分を勝手に売却したのですが、違法にはならないのですか?

自分の共有持分を売却しても、違法にはなりません。共有持分の売却に他共有者の了承はいらず、事前に知らせる必要もないため、いつでも自由に売却できます。

共有物分割請求のメリットやデメリットはなんですか?

共有物分割請求の訴訟を提起すれば、裁判所が法的な強制力のある判決によって分割方法を決定するため、話し合いによる合意が難しい場合でも共有状態を解消できる点が最大のメリットです。

一方、訴訟まで発展すると分割方法は自由に選択できないため、不動産を手放したくないのに売却を命じられるといった事態も起こり得ます。

また、訴訟は時間も手間も費用もかかるので、可能であれば話し合いによる合意を目指すことをおすすめします。

勝手に共有持分を売却されるのを防ぐ方法はありますか?

共有持分の売却を防ぐ方法は、残念ながらありません。そもそも不動産が共有名義にならないよう気をつけるか、早期に共有名義を解消して、事前対策をおこなうのがベストです。

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-