共有名義の不動産の建て替え・取り壊しは可能だが勝手にはNG

共有名義の不動産であっても、建て替えや取り壊し自体は可能です。しかし、他の共有者の意見を聞かないまま勝手に進めるのはNGです。

共有者の同意を得ずに共有名義不動産へ大きな変更を加えると、不法行為に該当する可能性があります。

共有名義不動産の建て替え・取り壊しを検討する際は、以下の点に注意しましょう。

- 建て替え・取り壊しは共有者全員の同意が必要

- 住宅ローンがある場合は金融機関の承諾が必要

それぞれについて詳細を解説します。

建て替え・取り壊しは共有者全員の同意が必要

共有名義不動産の建て替え・取り壊しは、民法上の「変更行為(処分行為)」です。

建て替え・取り壊しの他には、以下に挙げた「形状または効用といった性質を著しく変える行為」が変更行為に該当します。

そして民法上では、「共有名義不動産に変更を加えるときは、他の共有者の同意を得なければならない」と定められています。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

e-Gov法令検索 民法

各共有者の共有持分の割合で権利の大きさが変わるわけではなく、全共有者の同意がなければ建て替え・取り壊しはできません。

なお民法上における共同不動産に対する行為には、変更行為の他に「管理行為」「保存行為」があります。

| 管理行為 |

賃貸契約や改良・リフォームといった、財産の有効活用や性質を変化させない価値の増加行為などのこと |

| 保存行為 |

建物の修繕や相続登記といった、管理行為のうち財産を維持するための行為のこと |

管理行為には共有者の過半数の同意が必要になる一方、保存行為は原則として共有者の同意は必要なく単独で行えます。

なお、共有者の同意は書面・書面のいずれでも問題ありません。しかし、口頭での同意だと、後から撤回されたり「言ってない」と主張されたりなどのトラブルが発生するリスクがあります。

共有者の同意を得た事実は、書面にて合意内容を残すことを推奨します。

取り壊しについての共有者の同意の事実を書面で残すときは、以下の事項について明記しておくと、トラブルを防ぎやすいでしょう。

- 解体費用の支払金額および支払割合(誰がいくら支払うのか)

- 一括支払いか、一旦立て替えて後から請求するか

- 解体費用の精算日や精算が遅れた場合の対応

勝手に取り壊すと損害賠償請求されたり犯罪になったりするリスクがある

共有者の同意を得ずに勝手に共有名義不動産全体の立て直し・取り壊しを行うと、他の共有者の財産や権利を侵害したことになります。そのため、不法行為をしたものとして、与えた損害や権利侵害分の損害賠償請求をされるリスクがあります。

それだけではなく、勝手な取り壊しなどは犯罪行為になるかもしれません。例えば、「建造物等損壊及び同致死傷」で5年以下の懲役が科される可能性があります。

(建造物等損壊及び同致死傷)

第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

e-Gov法令検索 刑法

また取り壊し以外でなくても、勝手に共有名義不動産を丸ごと売って金銭を全額受け取った者は、横領罪になる可能性があります。

倒壊といった危険があると単独取り壊しが可能な場合がある

「老朽化した建物をこのまま放っておくと崩れる」といった倒壊・破損の危険がある不動産の場合は、共有者の同意なく単独での取り壊しが認められます。

倒壊・破損の危険がある建物の取り壊しは、「保存行為」に該当すると考えられるからです。

共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

出典:民法第252条

とはいえ、他の共有者に黙って取り壊しをおこなってしまうと、後からトラブルになるかもしれません。

老朽化によって建物の取り壊しを検討する場合も、他の共有者に連絡・相談するとよいでしょう。

なお、老朽化によって取り壊した場合でもその後「建て替え」をおこなう場合は、共有者全員から同意を得る必要があります。

住宅ローンがある場合は金融機関の承諾が必要

共有名義不動産の住宅ローンの支払いが終わっていない時点で建て替え・取り壊しをするには、住宅ローンの債権者となっている金融機関の承諾が必要です。

もしも抵当権(金融機関が当該建物を担保とする権利)が設定されている場合、担保目的物を毀損したとして住宅ローンの契約違反になります。

また民法第137条における「期限の利益」を失うことから、金融機関は失った権利について取り壊した人へ責任を追及することになります。

住宅ローンと抵当権が残った共有名義不動産を取り壊した際のリスクは、次の通りです。

- 住宅ローンの一括返済を求められる

- 損害賠償請求をされる

住宅ローンや抵当権が残っている共同不動産を取り壊すときは、金融機関の承諾を得ること、住宅ローンの残額を支払う準備をすることを忘れないようにしましょう。

共有名義不動産の建て替え・取り壊しの費用や税金

共有名義不動産の建て替えや取り壊しの際には、建て替え・取り壊しにかかる費用や発生する税金に注意しておきましょう。

以下では、建て替え・取り壊しにかかる費用の相場や、建て替え・取り壊しに関する税金関係について解説します。

建て替え費用は持分に応じて決まる

共有名義不動産に関する費用は、共有名義不動産の共有持分に応じて、共有者それぞれが負担すべきとの民法上の条文があります。

(共有物に関する負担)

第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

e-Gov法令検索 民法

民法上の解釈から、共有名義不動産の建て替え・取り壊しの費用も、登記されている共有持分に応じて計算するのが一般的です。

とはいえ必ずしも共有持分割合に応じる必要はなく、共有者全員の話し合いで負担割合を決められます。

なお共有名義不動産の共有持分は、原則として共有名義不動産の取得費の負担割合によって決まります。

例えば共有者ABCの共有名義不動産の取得が5,000万円で、A2,000万円、B2,000万円、C1,000万円ずつ支払ったとすると、共有持分はA40%、B40%、C20%です。

建て替えや取り壊しにかかる費用の相場

建て替えや取り壊しをするには、新しい建物の建設費用や共同不動産の解体工事などにかかる費用を考えておく必要があります。

自分の支出だけでなく、他の共有者にも金銭的負担が発生するからです。

相場を知っておけば、共有名義不動産の建て替え・取り壊しについて共有者に相談する際に、数値を使った具体的な話がしやすくなります。

以下では、建て替えの相場と解体費用の相場を見ていきましょう。

解体費用の相場は1坪あたり3万~8万円

解体費用の相場は、取り壊す建物や対応面積によって変わります。一戸建てを取り壊す場合、工法および1坪あたりの解体費用の平均は次の通りです。

| 工法 |

1坪あたりの解体費用の相場 |

| 木造 |

4~5万円 |

| 軽量鉄骨造 |

6~7万円 |

| 鉄筋コンクリート造 |

7~8万円 |

| 工法 |

20坪あたりの相場 |

30坪あたりの相場 |

40坪あたりの相場 |

| 木造 |

80万~100万円 |

120万~150万円 |

160万~200万円 |

| 軽量鉄骨造 |

120万~140万円 |

180万~210万円 |

240万~280万円 |

| 鉄筋コンクリート造 |

140万~160万円 |

210万~240万円 |

280万~320万円 |

建て替えの相場は4,500万円前後

国土交通省の調査によると、住宅の建て替えにかかった住宅建築資金(建築費、付帯工事費、諸経費)の平均は4,487万円となっていました。

建て替え後の平均延床面積は、約42坪(138.8㎡)です。1坪あたりの金額にすると、4,487万÷42坪=約106.8万円となります。

建て替えを行う場合は、1坪あたり100万円ほどかかると見込んでおきましょう。

参考資料として、首都圏における建築費単体(注文住宅)の1坪あたりの金額も記載しておきます。

| 調査年度 |

平成30年 |

令和元年 |

令和2年 |

令和3年 |

令和4年 |

| 建築費 |

3,558万円 |

3,301万円 |

3,510万円 |

4,077万円 |

5,050万円 |

| 延床面積 |

約35.36坪

(116.9㎡) |

約35.45坪

(117.2㎡) |

約34.21坪

(113.1㎡) |

約37.81坪

(125.0㎡) |

約43.38坪

(143.4㎡) |

建築費単価/坪

(建築費単価/㎡) |

約100.6万円

(30.4万円) |

約93.1万円

(28.2万円) |

約102.6万円

(31.0万円) |

約107.8万円

(32.6万円) |

約116.4万円

(35.2万円) |

なお、住宅を建て替えるときは、ZEH補助金や木造住宅の耐震改修・建替に関する補助制度などが使える場合があります。

また、住宅を建てるための資金を直系尊属から受け取ったときは、非課税制度を使える可能性があります。

建て替える前には、何かしらの補助や減税が受けられないかを自治体に確認してみましょう。

参考:国土交通省「令和4年度住宅市場動向調査報告書」

参考:国土交通省「令和5年度 住宅経済関連データ(<3>建築費及び地価の現状 (2)注文住宅の建築費(首都圏))」

参考:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

その他諸経費

共有名義不動産の建て替えや取り壊しには、以下のような諸経費がかかります。

- 印紙税:解体工事の契約書1枚につき200~1,000円程度

- 建物滅失登記費用:1,000~3,000円

- 共有持分移転登記費用:固定資産評価額×2%

- 司法書士等への登記依頼:5万円程度

- 火災保険・地震保険料:3万円程度(初年度)

固定資産税や都市計画税の金額に注意

共有名義不動産を取り壊す際は、固定資産税や都市計画税が高くなる可能性があるので注意しましょう。

共有名義不動産が人の居住を目的とした建物である場合、「住宅用地特例」が適用されています。住宅用地特例によって、固定資産税と都市計画税は減額されています。

| 区分 |

要件 |

固定資産税 |

都市計画税 |

| 小規模住宅用地 |

住宅用地で住宅1戸につき

200㎡までの部分 |

価格×1/6 |

価格×1/3 |

| 一般住宅用地 |

小規模住宅用地

以外の住宅用地 |

価格×1/3 |

価格×2/3 |

固定資産税・都市計画税は、1月1日時点での不動産の状態を判断して金額を決定する税金です。

つまり、1月1日時点で土地や建物を持っていなければ(建物滅失登記を終えていれば)固定資産税や都市計画税はかかりません。逆に1月1日時点で不動産が存在していれば、固定資産税や都市計画税が発生します。

そして注意したいのが、「住宅だけ取り壊し、土地がまだ残っている状態で1月1日を迎えた場合」です。住宅がなくなって住宅用地特例が使えなくなった状態で、土地に対する固定資産税や都市計画税が計算されます。

住宅用地特例がなくなると、土地にかかっていた固定資産税が最大6倍、都市計画税が最大3倍になる可能性があります。

1月1日の課税額決定に合わせてスケジュールを作る

固定資産税・都市計画税を抑えるには、住宅用地となっている共同不動産を取り壊すとき、1月1日の課税額決定に合わせてスケジュールを作るとよいでしょう。

取り壊しが決まっていても、1月1日時点で住宅が残っていれば、住宅用地特例を適用したまま固定資産税・都市計画税が計算されます。

1月1日時点で税額が決まれば、1月2日に取り壊そうがその年の税額は変わりません。

共有名義不動産の建て替え・取り壊しの流れ

共同不動産の建て替え・取り壊しを検討する場合は、共同不動産の建て替え・取り壊しが終了するまでのおおまかなスケジュールを知っておきましょう。

共有名義不動産の建て替え・取り壊しは、以下の流れで進んでいきます。

- 共有名義不動産の同意を得る

- 解体業者を選ぶ

- 共有名義不動産を解体し更地にする

- 建物滅失登記を1ヶ月以内に行う

- 建て替えのときは新しく建物を建てる

- 建物を新築して1ヶ月以内に表題登記を行う

共有者全員の同意を得る

共同不動産の建て替え・取り壊しについて、共有者全員の合意を得ましょう。

勝手に進めるとトラブルや損害賠償請求などに発展するので、面倒であっても必ず全員の同意を得てください。

とはいえ、共有者の状況によっては同意を得るのが難しいケースがあります。以下では、ケース別に対応策を見ていきましょう。

共有者が故人なら相続人から同意を得る

共有者がすでに亡くなっている場合、共有持分は相続人が所有権を保有しています。

そのため、建て替えや取り壊しの同意は共有持分を相続した相続人から得ます。相続人がわからないときは、相続登記によって登記された内容から相続人の確認が可能です。

もし相続登記が完了していないときは、相続登記が終わってから建物の取り壊しを進めましょう。

共有者と音信不通なら不在者財産管理人から同意を得る

共有者の中には、音信不通で連絡が付かない人がいる可能性もあります。

共有者が音信不通の場合は、「不在者財産管理人」を選任して、不在者財産管理人から同意を得ます。

不在者財産管理人とは、家庭裁判所が選任する「不在者の財産について、裁判所の許可を得て不在者の代わりに売却・分割等ができる人」のことです。

不在者財産管理人を選任するには、まず家庭裁判所での申立が必要です。必要書類の提出、収入印紙800円分・連絡用の郵便切手代の支払いを行いましょう。

申立人として認められるのは、利害関係者(不在者の配偶者、相続人、債権者など)です。共有名義不動産の共有者であれば、利害関係者として認められます。

不在者財産管理人は、不在者との関係や利害関係の有無などを考慮して決められます。ケースによっては、弁護士や司法書士が選ばれることもあるようです。

参考:裁判所「不在者財産管理人選任」

所在等不明共有者の持分取得制度を使う

所在等不明者共有者の持分取得制度とは、共有者が他の共有者をすることができず、または所在を知ることができないときに、当該不明者が持つ共有持分のこちらが取得できるよう申し立てられる制度です。

2023年4月から施行された新しい制度で、こちらを利用して不在者の共有持分を取得する方法があります。

第二百六十二条の二 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按あん分してそれぞれ取得させる。

e-Gov法令検索 民法

参考:裁判所「所在等不明共有者持分取得申立てについて」

共有者が認知症なら成年後見制度を利用する

共有者の所在がわかっていても、共有者が認知症になると、共有者の意思能力がなくなることから同意を得られなくなります。

共有者が認知症になったときは、成年後見制度を活用します。

成年後見制度とは、認知症などで本人の意思能力が認められなくなったとき、家庭裁判所が選任した人(後見人)が代わりにさまざまな判断を行う制度です。

ただし成年後見制度の手続きには時間がかかるため、共有者が高齢である場合は、あらかじめ共有持分の取得しておくなど対策を講じておきましょう。

解体業者を選ぶ

共有者の同意を得て建て替え・取り壊しに取りかかれるようになったら、建物の取り壊しをお願いする解体業者を選定します。

解体業者を選ぶときは、複数の業者へ相見積もりを行い、対応内容と費用内訳を比較検討することが大切です。

解体業者が実施する現地調査には、一緒に立ち会うことをおすすめします。現地調査での作業内容、判断、態度、費用算出などをチェックし、依頼すべきかを見極めるのがよいでしょう。

悪質な解体業者に依頼してしまうと、以下のトラブルが発生するリスクがあります。

- 不明瞭な追加工事が増えて予算オーバーする

- 廃棄物を適切に処理せずゴミが散乱する

- 工期通りに作業が進まない

- 近隣住民へ迷惑がかかる

- 契約書などの必要書類を一切掲示しない

- 解体工事に関する損害を補償する保険に入っていない

- そもそも解体業の免許を持っていない

悪質な解体業者と当たらないためにも、以下に示した解体業者の選び方のポイントを意識しておいてください。

- 解体工事に関する免許を持っているか

- 損害賠償保険に加入しているか

- 窓口の担当者や現場作業者が信頼できるか

- 下請けへの再委託ではなく自社施工で対応してくれるか

- 複数の解体業者を比較検討すること

共有名義不動産を解体し更地にする

解体業者を選定してスケジュールが決定したら、実際に共有名義不動産を解体して土地を更地にするフェーズに移ります。

共有名義不動産の解体をお願いする前には、以下の点を再度チェックしておきましょう。

- すべての共有者からの同意を得ているか

- 住宅ローンの残債や抵当権は残っていないか、金融機関の承諾を得たか

- 解体にかかる費用はいくらか

- 固定資産税・都市計画税の決定日である1月1日を意識しているか

建物滅失登記を1ヶ月以内に行う

共有名義不動産を取り壊した後は、共同不動産がなくなったことを登記する「建物滅失登記」の手続きが必要です。取り壊しから1ヶ月以内に行います。

建物滅失登記は保存行為に該当するので、単独申請が可能です。

建物滅失登記を忘れてしまうと、以下のデメリットが生じます。

- 固定資産税・固定資産税が課税され続ける

- 10万円以下の過料に処される

- 土地の売買ができなくなる

- 建て替えができない

- 残った土地を担保にした融資が受けられない

とくに注意したいデメリットは、固定資産税の課税についてです。

建物滅失登記をしないと、登記簿上は共同不動産が存在し続けることとなり、登記簿の内容に応じた固定資産税・都市計画税が課税されてしまいます。

建物滅失登記に必要な書類は次の通りです。

- 建物滅失登記申請書

- 建物滅失証明書(建物取壊証明書)

- 解体に対応した会社に印鑑証明書や代表者事項証明書

- 登記簿謄本など解体した建物を証明する書類

新しく建物を建てる

取り壊しだけでなく建て替えをするときは、更地になった土地に建物を新築していきます。

予算の決定、建設業者への依頼、施工などの時間を考えると、建て替えには約8ヶ月の時間がかかります。

解体業者の選定と同じく、相見積もりや現地調査などで依頼する建設業者を比較検討するのがよいでしょう。

建物を新築して1ヶ月以内に表題登記を行う

建物を新築したときは、1ヶ月以内に表題登記を行いましょう。表題登記とは、建物の所在地・地番・構造、所有者の住所・氏名などの建物の物理的な情報を登記する手続きです。

建物滅失登記と同じく、1ヶ月以内に行わないと10万円以下の過料となる可能性があります。

建物表題登記を行うには、新築する建物に関するさまざまな情報を調査しなければなりません。

例えば法務局や役所での閲覧調査、測量や位置確認といった建物の現地調査、建物図面や各階平面図などの作成、必要書類の収集・作成などです。

表題登記は専門的な手続きがいくつも存在するため、原則として土地家屋調査士に代理を依頼するのが一般的です。

新しく建てた建物の共有持分割合は、新築にかかった費用の負担割合に応じます。合意があれば負担割合を自由に決められる反面、100:0といった極端な割合だと実質的な贈与として贈与税が発生する可能性があります。

共有者全員の同意を得られない場合の対処法

共有者の中には、どうしても共同不動産の建て替えや取り壊しに同意しない人も存在します。

もし共有者全員の同意を得られそうにないときは、以下の対処法を試してみてください。

- 共有状態を解除しておく

- 自分の共有持分を売却する

- 反対する共有者の共有持分を買い取る

それぞれの詳細を見ていきましょう。

共有状態を解消しておく

共同不動産の共有状態を解消すれば、共有者の同意を得ずに建て替え・取り壊しを進められます。

共有状態を解除する方法としては、分割が挙げられます。以下では、具体的な分割方法を見ていきましょう。

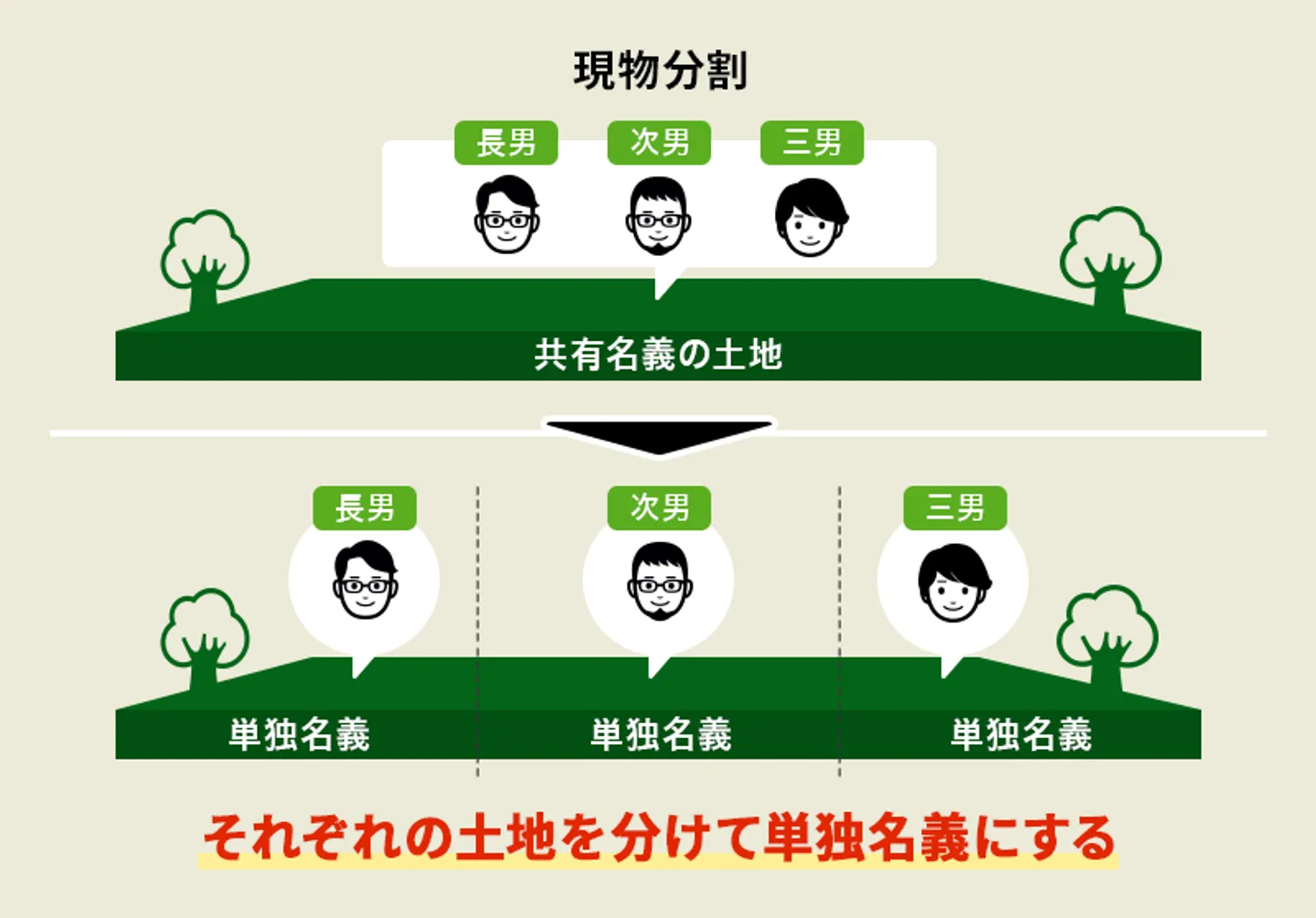

現物分割

現物分割とは、分筆するといった方法で共有物を物理的に分割し、それぞれを単独名義とする方法です。

私道を含む土地などの場合には、1筆の土地を分筆して、分割することも可能です。

ただし、戸建ての場合「戸建てを実際に分割する」ことは困難なので、原則として土地にしか使えません。建物の建て替え・取り壊しの場合は、他の分割方法がよいでしょう。

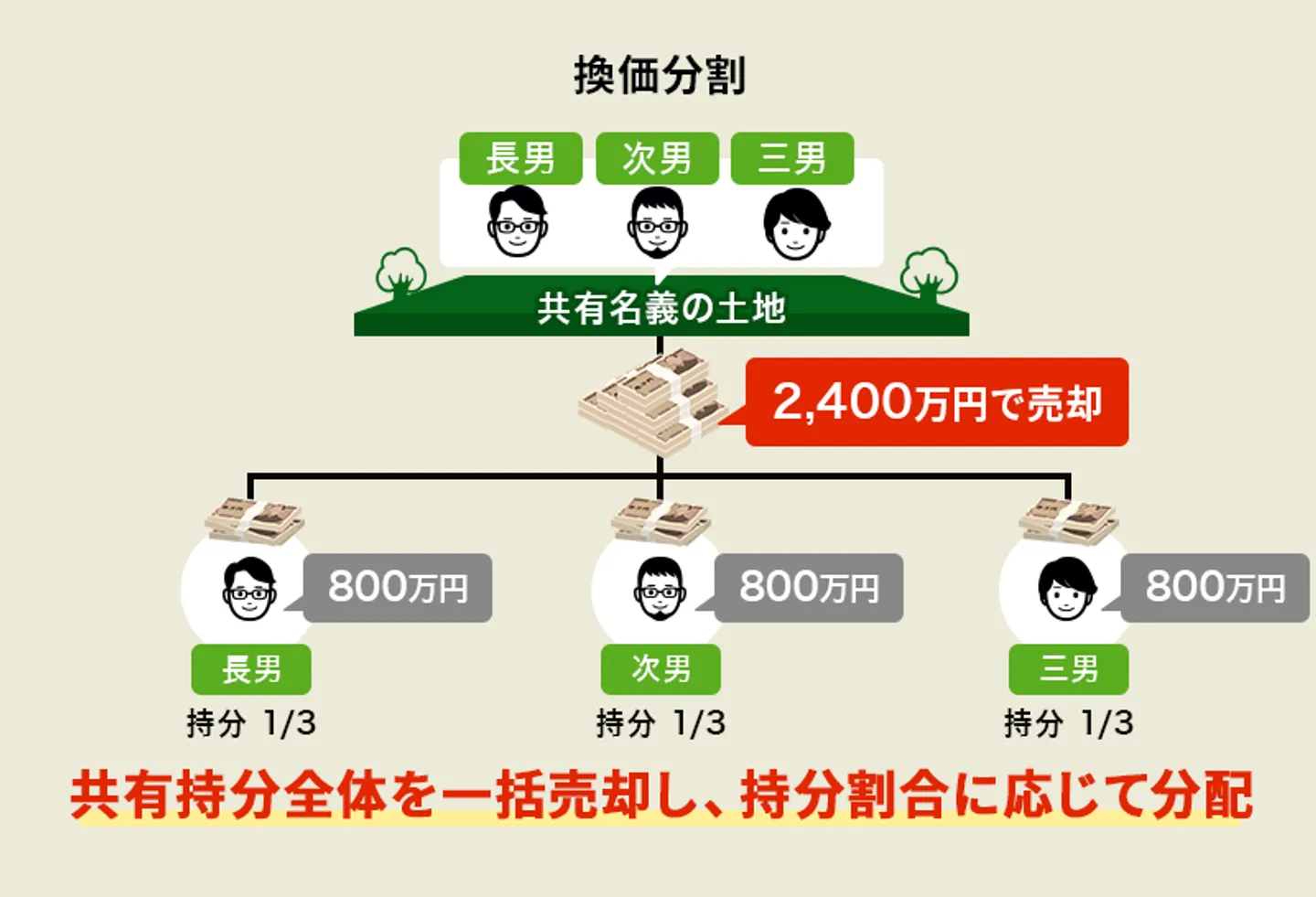

換価分割

換価分割とは、共有名義不動産を第三者に売却し、得られた金銭を共有持分ごとに分割する方法です。

取り壊し工事で物理的に建物をなくさなくても、共有名義不動産に関する権利や税務関係を手放すことができます。

ただし、原則として建物・土地ともに売却することになるので、土地の活用や建て替えができなくなるデメリットがあります。

また建て替え・取り壊しと同じく、売却について他の共有者が同意しなければ実行できない点にも注意しましょう。

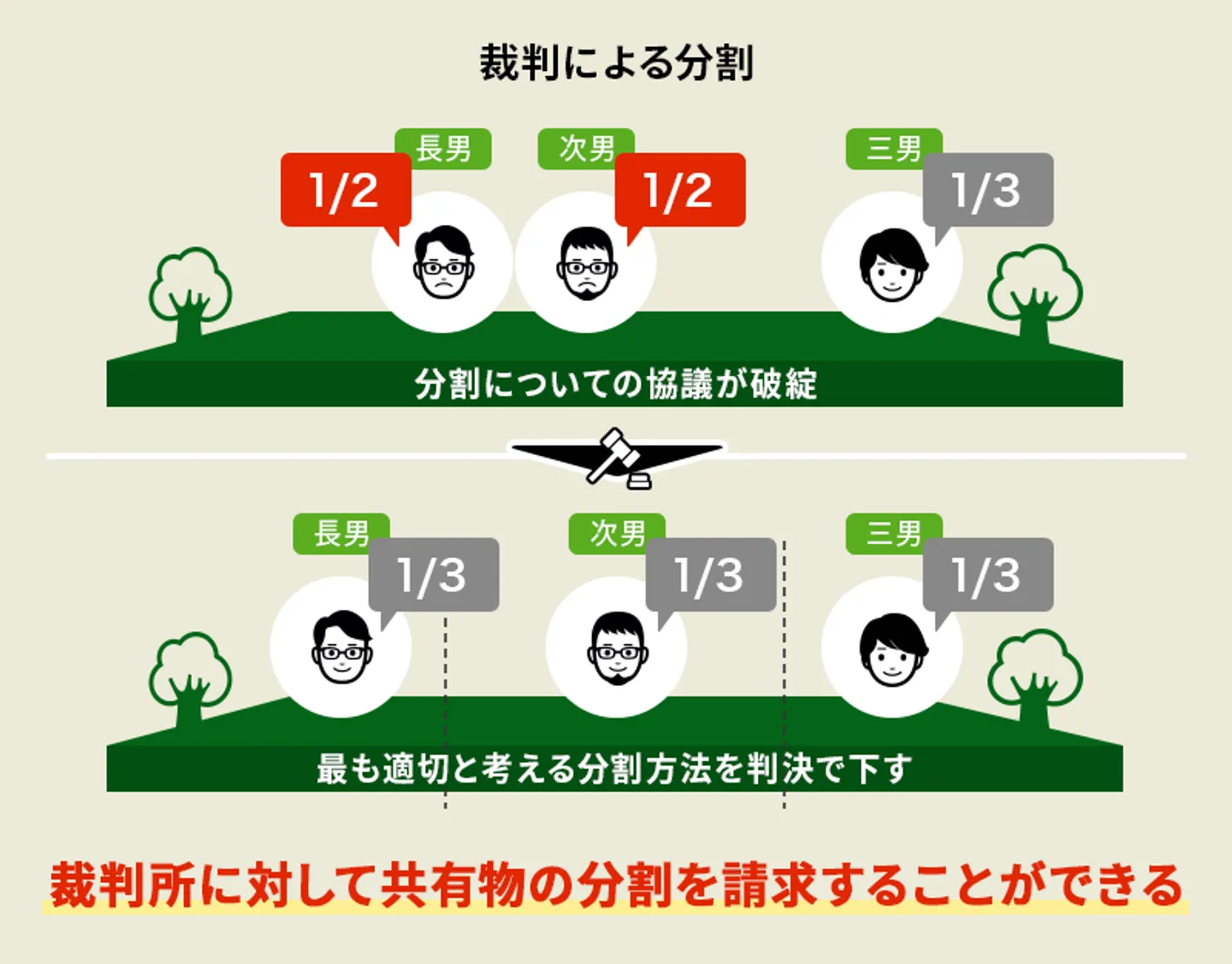

協議が破断したときは裁判による分割

共有持分の分割についての協議が破断したときは、裁判所に申し立てて裁判所にて決着を付ける方法があります(共有物分割調停や共有物分割請求訴訟など)。

共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

出典:民法58条

この場合、裁判所は各共有者からの意見を聞き、その共有建物の利用状況などを考慮して、もっとも適切と考える分割方法を判決で下すことになります。

ただし裁判に発展する場合は、さまざまな法知識が必要です。そのため、速やかに弁護士へ相談すべきといえます。

自分の共有持分を売却する

建物や土地の活用をまったく考えず、ただ共有持分の権利を放棄したいときは、自分の共有持分を他の共有者や第三者へ売却する方法が有効です。

自分の共有持分の範囲であれば、他の共有者の同意を得ることなく自由に売却できます。

ただし、第三者へ勝手に売却すると他の共有者とトラブルになる可能性があるので、売却の場合も事前に共有者へ相談するのが一般的です。

また共有持分は権利関係の複雑さから、買取価格が相場の50~80%になる、買手が見つかりづらいといったデメリットがあります。

反対する共有者の共有持分を買い取る

反対する共有者の共有持分をすべて買い取り、共有者から外れてもらう方法があります。共有者も対価として金銭を得られるため、相手からも納得してもらいやすいでしょう。

共有者全員の共有持分を買い取り、共有名義から単独名義にすれば、自由に建て替え・取り壊しができます。

ただし、共有者が買い取りに応じるかは交渉次第です。

共有持分を手放すなら共有持分専門の買取業者に相談!

共有持分の売却によって共有名義不動産の権利を手放したいときは、共有持分専門の買取業者への相談がおすすめです。

共有持分専門の買取業者へ相談するメリットは次の通りです。

- 査定額に納得できればすぐに売却できる

- 共有持分でも高めに売却しやすい

- 仲介手数料がかからない

- 契約不適合責任がない

本サイトを運営する株式会社クランピーリアルエステートも、共有名義不動産の買取専門業者として事業を展開しています。

訳ありトラブル物件の買取、全国対応、最短12時間のスピード査定、士業専門家との連携など、お客様が安心して使えるサービスを揃えています。

共有持分の売却を検討している場合は、ぜひお気軽のお問い合わせください。

まとめ

共有名義不動産の建て替え・取り壊しは、共有者の同意なく進めることができません。共有者を無視して建物を取り壊してしまうと、損害賠償請求や刑事事件に発展するリスクがあります。

共有者が亡くなっているときは相続人、音信不通の場合は不在者財産管理人、認知症の場合は成年後見人の同意を得ることで対応が可能です。

どうしても反対意見が出るときは、共有持分を買い取ったり共有状態を解除したりして対応することも検討してみてください。

共有不動産の建て替え・取り壊しでよくある質問

共有不動産の建て替え・取り壊しでよくあるトラブルは?

共有不動産の建て替えや取り壊しでよくあるトラブルは、以下のとおりです。

- 共有者に連絡がつかず、同意が得られない

- 共有者が死亡しており、相続人が誰かわからない

- 同意を得るための協議で他の共有者と言い合いになる

- 共有持分が悪徳業者に売却されており、悪徳業者とトラブルになる

- 建て替え・取り壊し費用の負担割合でトラブルになる

上記の解決方法については、いずれも本記事中で解説しています。

共有者が勝手に共有不動産を解体したらどう対処すべき?

もしも他の共有者が勝手に不動産を解体したときは、解体によって被った損失について損害賠償請求を起こせます。悪質な場合は、警察への被害届提出や刑事告発なども視野に入れましょう。

土地と建物の名義人が違うときの取り壊しはどうなる?

いくら土地の所有者であっても、建物の名義人でないときは、建物を勝手に取り壊すことはできません。

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-