セットバックの費用は40万円から130万円が相場

セットバックの費用相場は40万円から130万円程度です。費用を負担するのは、基本的に土地の所有者です。自治体によっては、セットバックにかかる費用を補助してくれることもあります。詳しくは、「自治体から助成金が受けられる場合もある」で紹介します。

セットバックにかかる費用は、次のとおりです。

- 境界確定・現況測量費用:45〜65万円程度(現況測量費用のみ:15〜25万円程度)

- 土地分筆登記費用:5〜6万円程度

- セットバック部分の仮整備費用:1㎡あたり5,000円程度+人件費10〜50万円程度

- 重機の搬入・搬出費用+諸経費:5万円程度

高額になる可能性があるのは、「境界確定測量が必要なケース」です。

費用例は以下のとおりです。

・境界確定・現況測量費用:65万円

・土地分筆登記費用:5万円

・セットバック部分の仮整備費用:仮整備費用5万円+人件費50万円

・重機の搬入・搬出や諸経費:5万円

合計:130万円

すでに境界が確定しているなら、境界確定測量は不要です。そのため測量に関しては現況測量だけで済み、その分費用が安くなります。

費用例は以下のとおりです。

・現況測量費用:15万円

・土地分筆登記費用:5万円

・セットバック部分の仮整備費用:仮整備費用5万円+人件費10万円

・重機の搬入・搬出や諸経費:5万円

合計:40万円

ただし、費用はケースによって異なります。ここでは、セットバックにかかる費用について解説します。

境界確定・現況測量費用:45〜65万円程度

隣地との境界が確定していない場合、境界確定・現況測量費用として45〜65万円程度かかります。セットバックするには、隣地との境界が確定している必要があるためです。

【境界確定測量とは】

隣地との境界を確定させるために行う測量。境界が確定していない土地でセットバックを行う場合に必要。

【現況測量とは】

現状のまま、境界標や工作物も含めて土地を測量すること。

境界を確定するためには、隣地所有者や道路管理者(道路が市道なら市の職員)を集めて「境界立会」を行い、境界を一つひとつ確認していく作業が必要です。スムーズに進めばよいですが、土地所有者の主張が食い違い、なかなか進まない場合もあります。

また、登記上の土地所有者が亡くなってから時間が経っており、その相続人を探すのに時間がかかることも少なくありません。

境界確定の際には「境界確定書(自治体によって呼び名は異なる)」に隣地所有者の署名や押印が必要になるため、費用も時間もかかる作業であると認識しておきましょう。

土地境界線のトラブルに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

現況測量費用のみ:15〜25万円程度

道路・水路などの官有地を含め、隣地との境界がすでに確定しているなら境界確定測量は不要です。境界確定測量の費用がかからないため、15〜25万円程度みておけばよいでしょう。

また、現況測量だけで済む場合、その分期間も短縮できます。

ただし「現況測量だけ」とはいっても、「土地分筆登記」や「セットバック部分の仮整備」などは行う必要があるためその分の費用はかかります。

ケースにもよりますが、「境界確定測量が必要なケースよりも30〜40万円程度安く済む」と思っておくとよいでしょう。

土地分筆登記費用:5〜6万円程度

境界確定後は「土地分筆登記」が必要です。

【土地分筆登記とは】

セットバック部分をもとの土地から切り取って地番をつける登記のこと。

分筆登記は自分で申請するなら1筆につき1,000円の登録免許税のみで済みますが、「土地家屋調査士」に依頼すると5〜6万円程度かかります。

【土地家屋調査士とは】

土地・建物の存在を表す「不動産の表示に関する登記」の専門家。セットバックを行う場合、境界立会から土地分筆登記までの一連の作業をまとめて依頼することが一般的。

セットバック部分を自治体に寄付するなら分筆登記は必要ですが、自治体によっては、セットバック部分が道路であることを証明できれば分筆登記を申請しなくても非課税対象になるところもあります。

計画段階で確認しておく必要があるでしょう。

セットバック部分の仮整備費用:1㎡あたり5,000円程度+人件費10〜50万円程度

セットバック部分は、今後道路として問題なく利用できるよう仮整備が求められます。アスファルト舗装を施すことが一般的であり、そのための仮整備費用と人件費が以下のとおりかかります。

- 仮整備費用:1㎡あたり5,000円程度

- 工事業者の人件費:10〜50万円程度

仮整備費用は、セットバック部分の面積が大きくなればなるほど高額になります。

例えばセットバック部分の面積が5㎡だった場合は2万5,000円程度で済みますが、セットバック部分が20㎡なら、仮整備費用だけで10万円程度かかります。

忘れがちなのは工事業者の人件費です。規模によって金額は異なり、工期が長引けばその分人件費も高くなります。

また、重機が入っていけないような狭い場所であれば手作業が増えるため、さらに高額になる可能性があります。

重機の搬入・搬出費用や諸経費:5万円程度

重機の搬入・搬出費用や諸経費として5万円程度かかります。

「諸経費」とは、例えば以下のような費用をいいます。

どのような費用を諸経費に含めているかは業者にもよります。そのため、重機の搬入・搬出費用の相場は5万円程度ですが、業者によって前後します。

自治体から助成金が受けられる場合もある

法律で決まっているとはいえ、自分の敷地を狭くするための工事に、自分が費用を出すというのは納得しにくいものでしょう。

そもそもセットバックは、火災や急病人が出たときに救急車や消防車が通れるようにするための措置であり、自分のためというよりは地域全体の安全や利便性のための工事です。公共性の高い工事であるため、セットバックにかかる費用については、自治体が補助してくれるケースもあります。

また、セットバックによって道路となった土地は建物を建てることができず、資産価値がなくなる「道路用地」として扱われます。そのため、「自治体に買い取ってもらえないか」と希望する人もおり、一部の自治体ではその声に応えるかたちで土地の買取制度を設けている場合があります。

補助制度や買取制度の有無・内容は自治体によって大きく異なります。また、工作物(門・塀など)の撤去に関する助成金については、「解体前に自治体職員が現地を確認する」といった条件が用意されていることもあるため、必ず工事前に補助制度の有無や要件を確認しましょう。

ここからは、一部自治体のセットバックに関する補助金について紹介していきます。

【助成金の例①】東京都世田谷区の場合

セットバックが必要な「幅員4m未満の道で一般交通に使われているもの」を「狭あい道路」と呼びます。

例えば、世田谷区の「狭あい道路の拡幅整備工事」には4つの方法があります。

| 整備方法 |

管理 |

対象道路 |

拡幅整備工事の費用負担 |

| 無償使用承諾 |

世田谷区 |

区道・区管理道路 |

世田谷区 |

| 寄付 |

世田谷区 |

区道・区管理道路 |

世田谷区 |

| 整備等承諾 |

建築主 |

私道 |

世田谷区 |

| 自主整備 |

建築主 |

区道・区管理道路・私道 |

建築主 |

自主整備を除いて、拡幅整備工事にかかる測量費や分筆費用、道路の舗装費用は区が負担します。

後退部分に塀や擁壁、土間などの工作物がある場合は、所有者が撤去しなければなりません。

撤去費用は、原則として所有者が負担します。しかし一定の条件を満たせば、助成金や奨励金が交付されます。

参照:世田谷区「狭あい道路拡幅整備工事について」

【助成金の例②】大阪府大阪市の場合

大阪市では、原則セットバック部分の所有権が大阪市に移転しません。そのため、整備が終わってからも土地の所有者がセットバック部分を管理していくことになります。

ただし、申告を行えば固定資産税・都市計画税を非課税にすることが可能です。

また、以下のように整備費用の一部を補助してもらえる制度があります。

▼道路舗装等にかかる費用

| 補助項目 |

単位 |

補助限度額単価 |

| 道路舗装 |

㎡ |

1万4,700円 |

| 道路境界石設置 |

m |

7,300円 |

▼後退部分にある工作物の撤去にかかる費用

| 補助項目 |

単位 |

補助限度額単価 |

| 塀・擁壁(木製) |

㎡(見付) |

6,200円 |

| 塀・擁壁(ブロック製など) |

㎡(見付) |

12,800円 |

| 門扉(木製) |

㎡(見付) |

2,300円 |

| 門扉(金属) |

㎡(見付) |

5,500円 |

| 樹木(1m未満) |

本 |

500円 |

| 樹木(1m〜3m未満) |

本 |

3,000円 |

| 樹木(3m以上)

|

本

|

6,900円 |

参照:狭あい道路拡幅促進整備事業|大阪市

【助成金の例③】神奈川県鎌倉市の場合

鎌倉市では、建築物の新築や改築の際に必要となるセットバック用地を、買い取りまたは寄付により取得し、市道として整備・管理する「狭あい道路拡幅整備事業」を実施しています。

セットバック用地の買い取りに加え、工事中の非課税措置を受けられます。さらに、登記手続きや舗装工事を市に任せることが可能です。

具体的な概要は、下記のとおりです。

- 土地の買取:セットバックした土地を、固定資産評価額の20%で市が買い取ります。

- 登記手続き:セットバック部分の測量・分筆・地目変更・所有権移転登記などを、市が行います。

- 非課税措置:事業手続き中でも、セットバック用地が非課税となる場合があります。(毎年12月時点で面積が確定している場合)

- 舗装工事:土地所有権移転後、市がセットバック部分の舗装を行います。(原則として、雨水排水経路があり、前面市道が舗装済の場合のみ)

参照:狭あい道路拡幅整備事業|鎌倉市

セットバック部分にかかる税金について

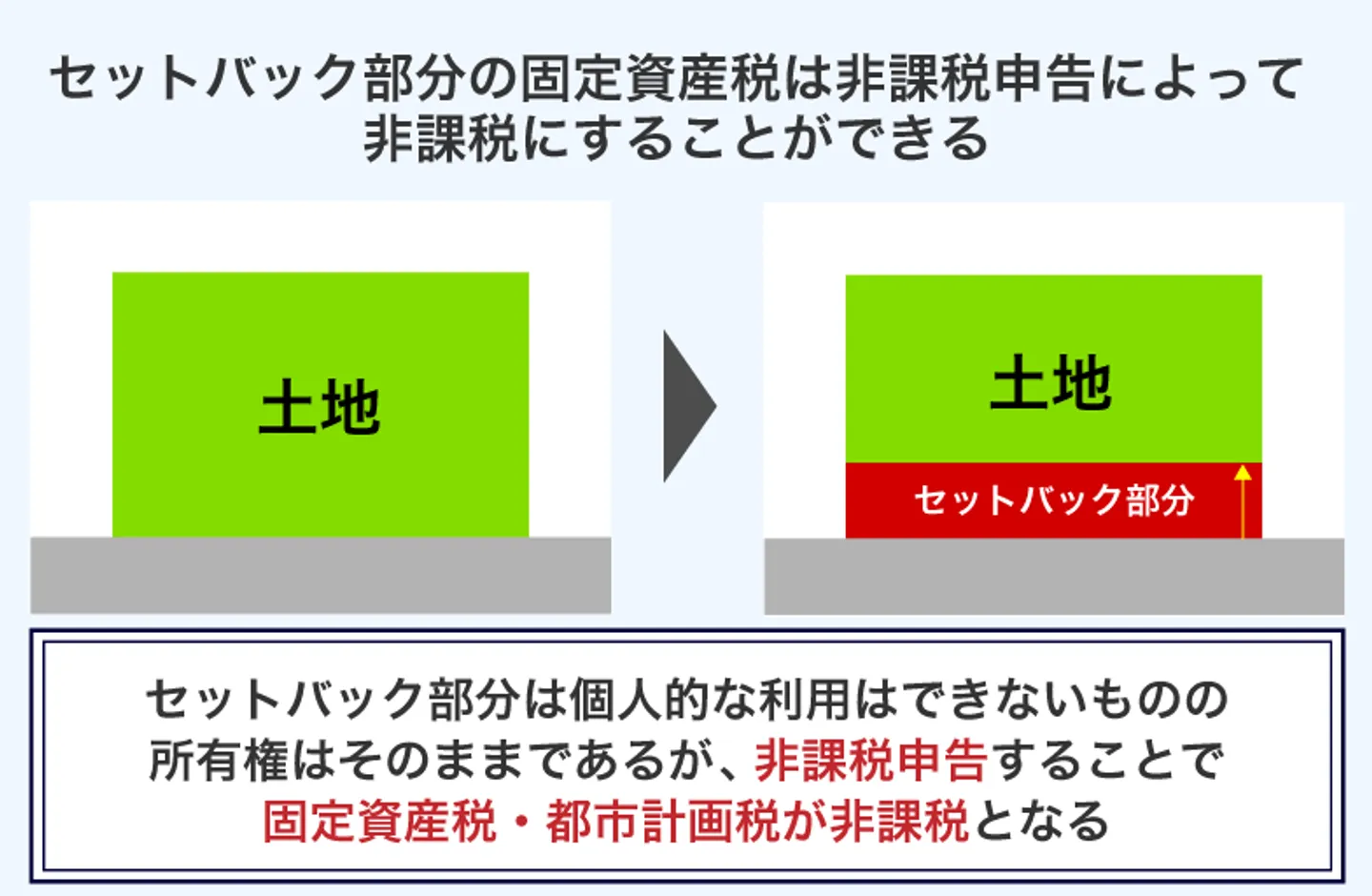

「セットバック部分は利用できない」でも解説したとおり、セットバックを行うと、セットバック部分については自分で利用できなくなります。

それでは、セットバック部分にかかる税金についてはどうなるのでしょうか?

ここでは、セットバック部分にかかる税金について解説します。

- 非課税申告すれば固定資産税・都市計画税を非課税にできる

- セットバック部分を個人利用した場合は非課税にならない

それぞれ解説します。

非課税申告すれば固定資産税は非課税にできる

セットバックで敷地を後退させても、自治体に寄付でもしないかぎりセットバック部分の所有権は変わりません。

しかし、セットバック後は道路として利用されるため、個人的な利用はできなくなります。自ら利用できないにもかかわらず、所有者だからといって「セットバック部分にまで固定資産税が課税されるのは納得できない」と感じるかもしれません。

そのため、どの自治体も「公共の用に供する道路」として固定資産税・都市計画税を非課税にできる制度を設けています。

非課税にするためには「非課税申告」が必要です。申告しなければ課税され続けるため、市区町村役場へ忘れずに相談しましょう。申告には、以下のものが必要です。

- 土地の登記事項証明書(登記簿謄本)

- セットバック部分が分かる地積測量図

- そのほか、各自治体指定の申告書・添付書類など

非課税となる条件は、各自治体が設定します。夜間の通行を禁止にしていたり、行き止まり私道やコの字型私道で利用者が特定の人にかぎられたりする場合、非課税にならないことがあります。

再建築不可物件の固定資産税に関しては以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

セットバック部分を個人利用した場合は非課税にならない

セットバック部分を個人利用した場合は非課税になりません。セットバック部分は道路として利用され、所有者でも個人利用はできないとされているためです。

「個人利用」には、例えば以下のような利用方法が挙げられます。

- 建物の建築敷地の一部とする

- 塀や門などの工作物を設置する

- 駐車スペースとして利用する

- コンクリートブロックやプランター、鉢植えなどを置く

このような利用はすべて行えません。

セットバック部分を個人利用した場合、固定資産税を非課税にできなくなります。上記で挙げたように、「物を置いているだけ」といった状態でも個人利用に該当するため、くれぐれも注意しましょう。

また、敷地内に樹木を植える際も注意が必要です。樹木そのものは敷地内に収まっていても、枝やツタが道路側に垂れ下がり、人や車の通行に支障があると、近隣トラブルや事故の原因となってしまいます。

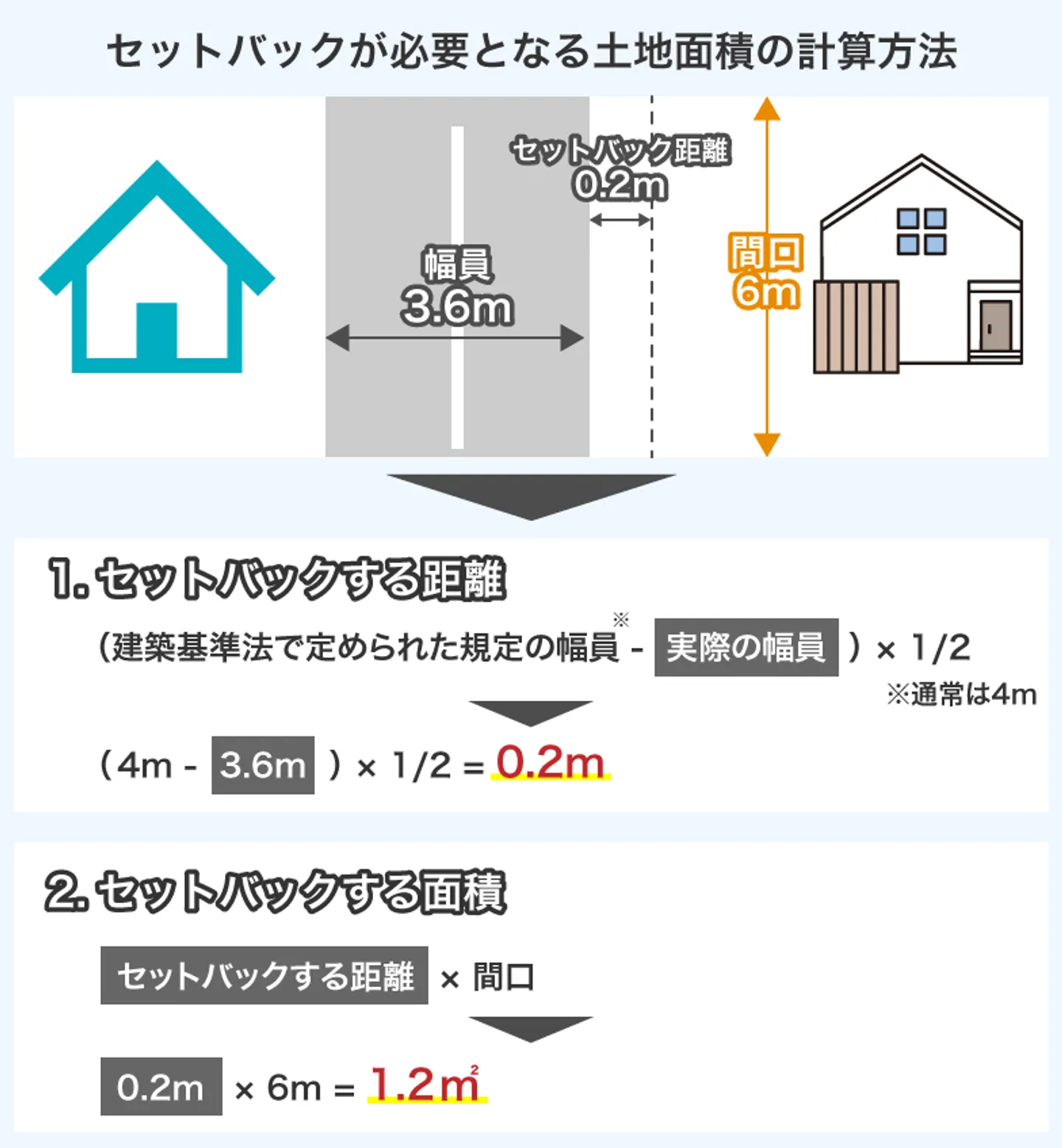

セットバックが必要となる土地面積の計算方法

セットバックをすると、土地の一部が道路となるため、敷地として利用できる部分が減ってしまいます。

使える敷地が狭くなると、建て替え時の容積率や建ぺい率の計算に影響があります。どれだけ後退させなければならないのか、土地面積の計算をしておきましょう。

基本的には、次の2段階で計算します。

1.セットバックする距離

(建築基準法で定められた規定の幅員※-実際の幅員)×1/2

※通常は4m

2.セットバックする面積

セットバックする距離×間口

セットバックする距離の計算で1/2を乗じるのは、道路の両側でセットバックするからです。セットバックによる道路の幅員確保は、原則として「道路を挟む両隣の敷地」が負担します。

例えば「実際の幅員が3.6m」「間口は6m」とした場合、セットバックする土地面積は下記のとおりです。

1.セットバックする距離

(4mー3.6m)×1/2=0.2m

2.セットバックする面積

0.2m×6m=1.2㎡

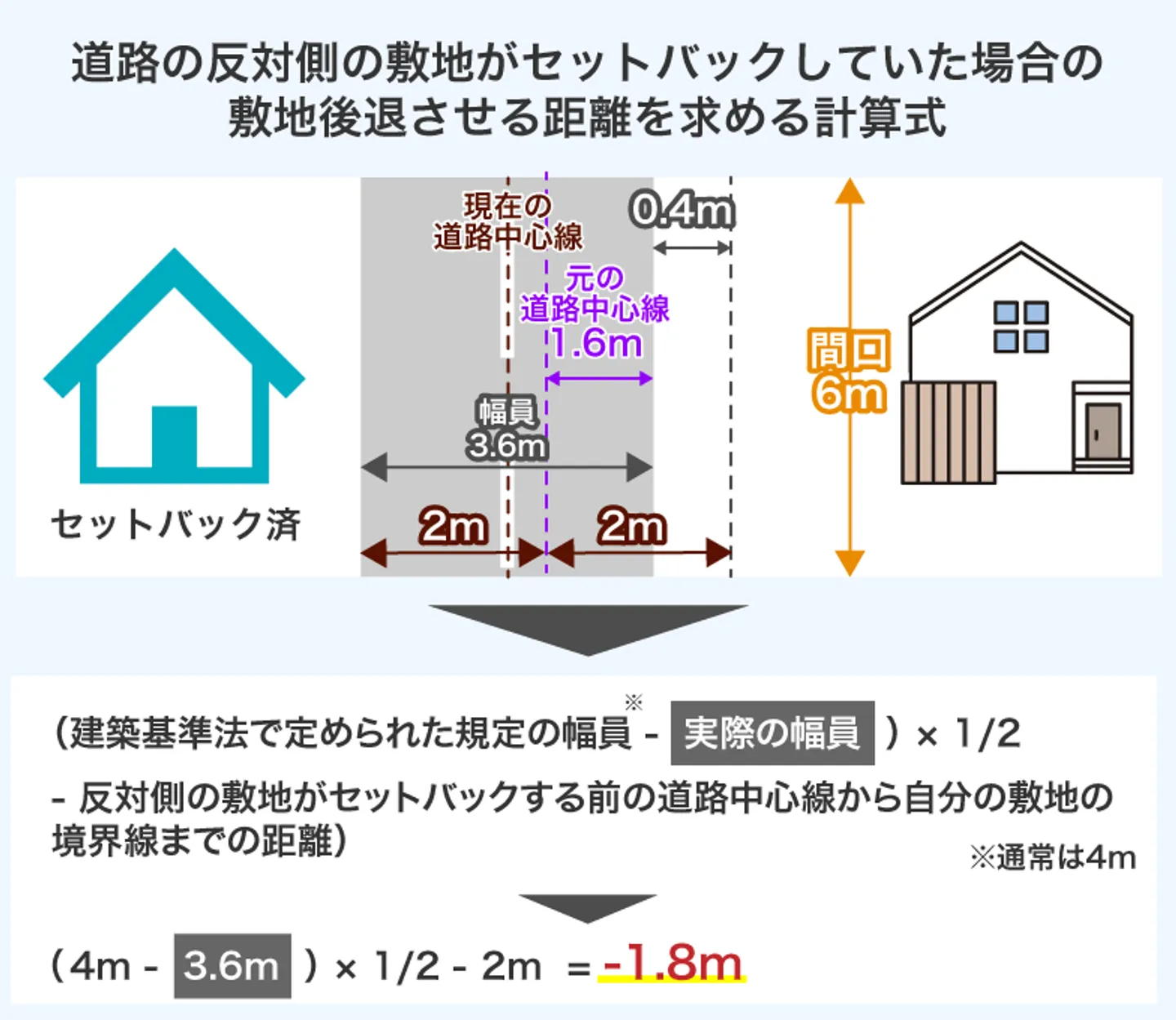

道路の反対側の敷地がセットバック済みか要確認

実際にセットバックする土地面積を計算するときには、道路を挟んだ反対側の敷地の所有者がすでにセットバック済みかどうか確認することが大切です。

なぜなら、すでにセットバック済みだった場合、原則の計算式が当てはまらないからです。反対側の敷地がセットバックしていた場合、後退する距離は以下のように計算します。

(建築基準法で定められた規定の幅員-実際の幅員)×1/2ー(反対側の敷地がセットバックする前の道路中心線から自分の敷地の境界線までの距離)

「セットバックが必要となる土地面積の計算方法」で使用した例と同じく「実際の幅員が3.6m」「間口は6m」の条件で考えてみましょう。先ほどの例と違うのは、すでに反対側の敷地がセットバック済みである点です。

この場合、セットバックする前の道路中心線の位置を確認します。現時点の道路中心線と異なることに注意してください。

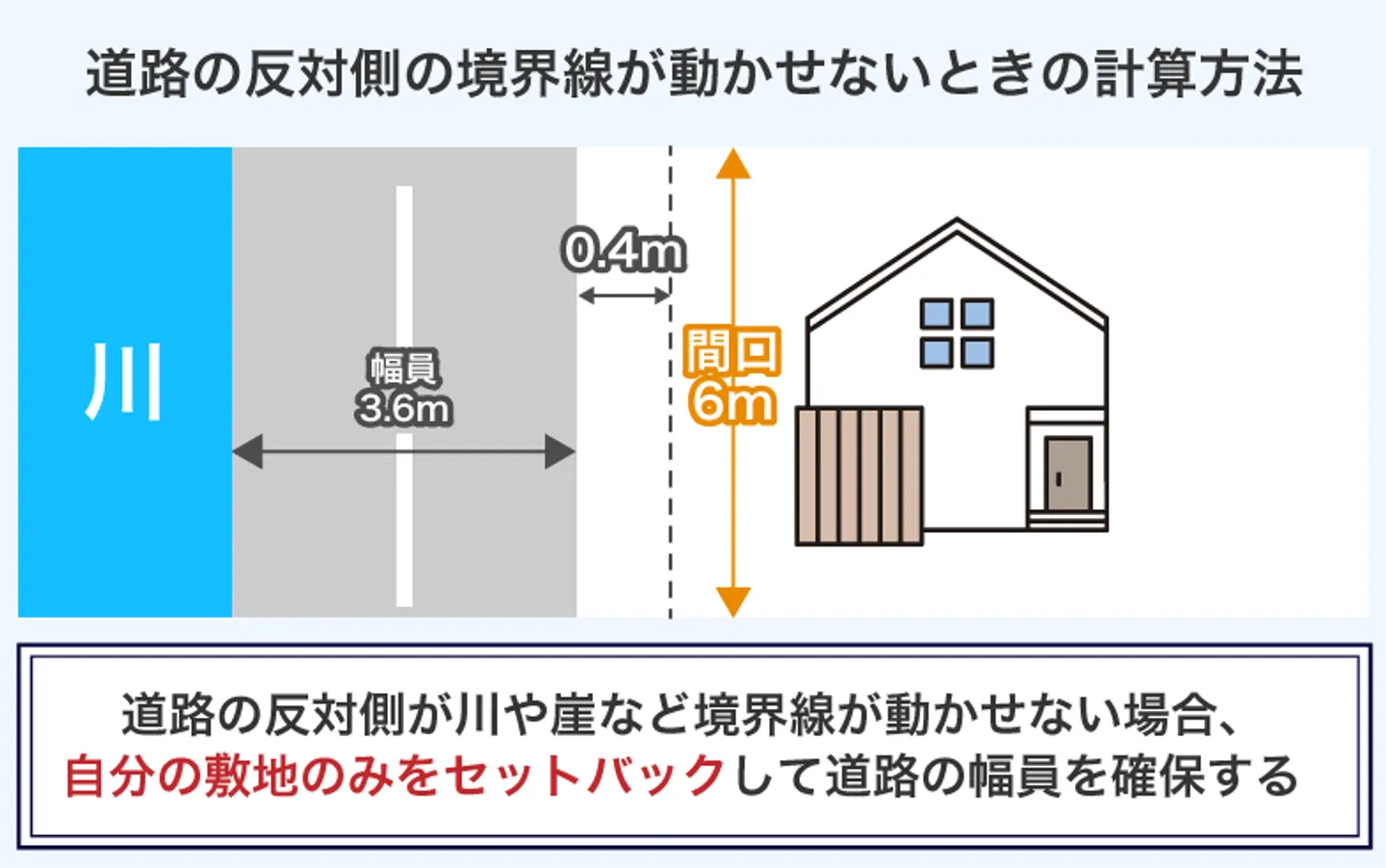

上図の場合、セットバックでは0.4m後退させる必要があり、減少する土地面積は2.4㎡になります。

間違った計算でセットバックすると、その後の建て替え時に建築確認申請がとおりません。セットバックをした意味がなくなってしまいます。

そのため「反対側はセットバックしていないだろう」と決めつけず、念のため確認しましょう。反対側の敷地がセットバック済みかどうかは、市区町村役場で確認できます。

再建築不可物件のセットバックについては以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

道路の反対側の境界線が動かせないときの計算方法

前述のとおり、道路の幅員を確保する際は、両側面の敷地が平等に負担することが原則です。

しかし、敷地の一方が崖地や川、線路になっていると、境界線は動かせません。その場合、自分の敷地のみをセットバックする必要があります。

下図のとおり、自分の敷地のみをセットバックして道路の幅員を確保します。

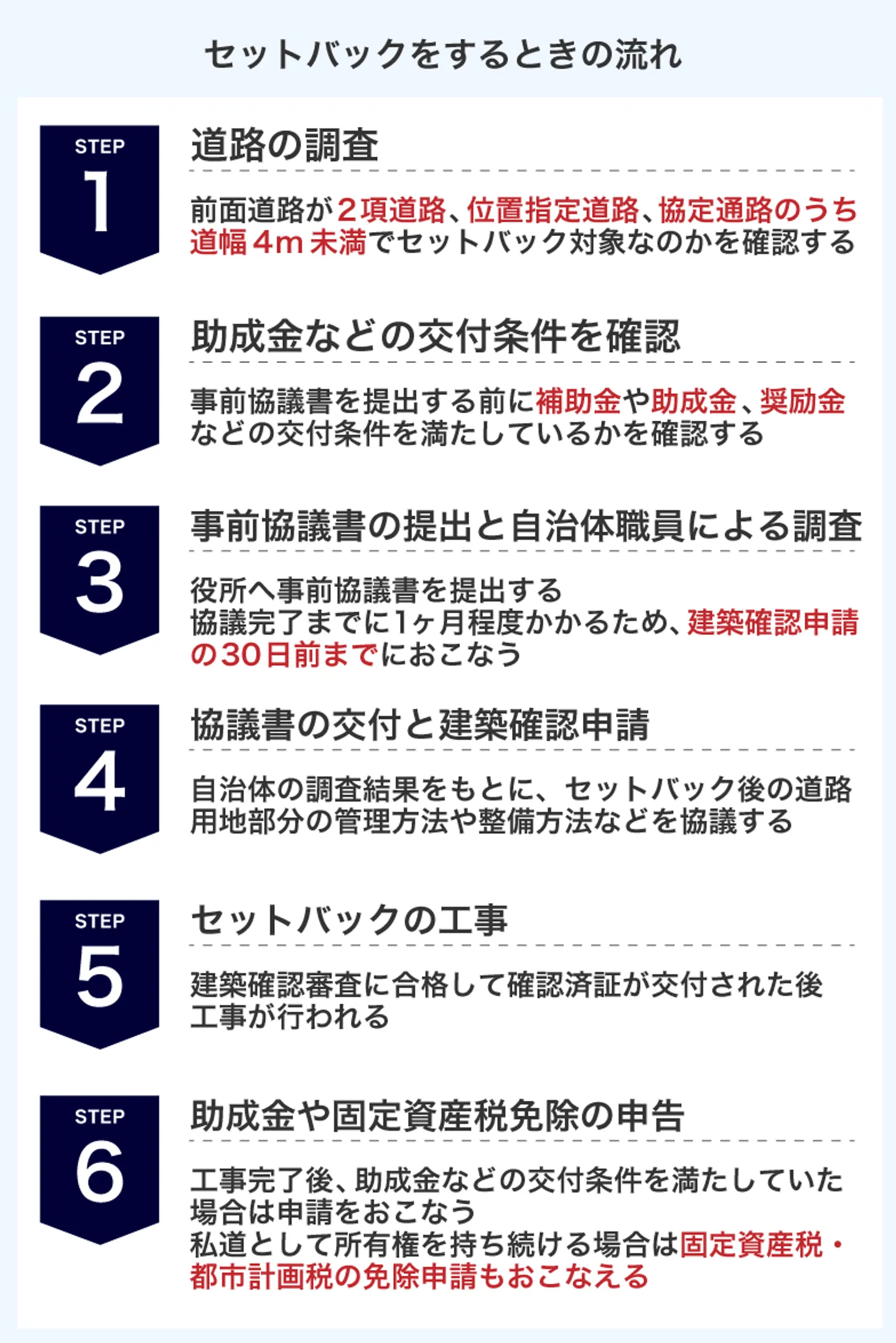

セットバックをするときの流れ

セットバックするときの手続きの流れは、次のとおりです。

ただし、自治体によって流れが異なる場合もあります。どのような手順で申請すればよいか、管轄の役所でしっかり相談しましょう。

1.道路の調査

はじめに、前面道路がセットバックの対象になっているかどうかを確認します。以下のうち、道幅4m未満のものが対象です。

| 2項道路 |

幅員4m未満のセットバックが必要な道路 |

| 位置指定道路 |

建物を建てるために、都道府県知事や市区町村長から認可を受けた私道 |

| 協定通路 |

私道の所有者同士が協定を結び、それぞれ使用し合えるようにした私道 |

自治体にもよりますが、このあと提出する「事前協議書」に土地境界確定の有無やセットバックの面積、除却が必要な工作物の有無などを記載しなければならない場合があります。

事前協議書を提出する際は「必要な情報が何か」を確認し、道路の調査・測量を行いましょう。

なお、敷地の前面道路がセットバック対象の道路に該当するかどうかは、各市区町村役場の建築指導の担当部署で確認が可能です。多くの自治体では「建築指導課」という部署で取り扱っていますが、自治体によって名称や担当部署が異なるため、わからなければ代表電話番号に問い合わせてみましょう。

また、「そもそも土地の境界が確定しているかどうかわからない」というようなケースは、境界確定済かどうかも確認しておくとよいでしょう。

2.助成金などの交付条件を確認

事前協議書を提出する前に、補助金や助成金、奨励金などの交付条件を確認しましょう。助成金の交付条件には、例えば以下のようなものがあります。

- 工事前の道路状況を役所の担当職員が確認する

- セットバック部分を更地にする

- 抵当権を抹消したうえで市に寄付する

交付条件は自治体によって異なります。交付条件を1つでも満たさなければ受け取れないため、念入りに確認しましょう。

3.事前協議書の提出と自治体職員による調査

セットバックするために、市区町村役場へ事前協議書を提出します。事前協議が完了するまで1カ月程度かかるため、事前協議書の提出は原則、建築確認申請の30日前までに行います。

事前協議書には、以下のような書類を添付する必要があります。

- 付近見取図(案内図)

- 公図の写し

- 土地の登記事項証明書(登記簿謄本)

- 印鑑登録証明書

- 配置図

- 後退用地求積図

- 境界確定図

- 現場写真

ルールは自治体によって異なりますが、付近見取り図はYahoo!やGoogleの住宅地図に印をつけたもので構いません。

また、公図の写しや登記事項証明書はコピーでも問題ない場合が多いです。念のため確認しておきましょう。原本は法務局の証明書発行窓口やオンラインなどで取得できます。

図面関係は、すでにあるものをコピーし添付するとよいでしょう。

例えば「配置図」なら、このあと申請する「建築確認申請」用の図面が使い回せます。「後退用地求積図」は、分筆登記用の「地積測量図」がそのまま使用できます。「境界確定図」は、境界を確定した際の「境界確定書」についているため、コピーをとって添付しましょう。

配置図はハウスメーカーの設計や建築士、地積測量図は土地家屋調査士が作成してくれます。土地家屋調査士に依頼した場合は、事前協議書の提出も土地家屋調査士がしてくれることが多いですが、自分で提出する場合でも図面については協力してもらえるでしょう。

事前協議書を提出したあとは、自治体の担当職員が現地測量や協議図面の確認、道路中心線の検討などを行います。

4.協議書の交付と建築確認申請

自治体の調査結果をもとに、セットバック後の道路用地部分の管理方法や整備方法などを協議します。

すべて問題なければ、協議書を取り交わして事前協議は完了です。

セットバックが家の新築・建て替えに伴うものである場合、建築確認申請をします。

【建築確認申請とは】

新築工事や増改築工事を行う前に、建築しようとしている建物が建築基準法や条例に反していないかどうかの確認を受けること。ハウスメーカーが設計事務所に依頼し、建築士が申請代行するケースが多い。

5.セットバックの工事

建築確認審査に合格して確認済証が交付されれば、工事が開始します。

セットバックが家の新築・建て替えに伴うものであれば、まず建設工事を行い、それからセットバック工事(道路の舗装など)に入るのが一般的です。

通常、セットバック工事は自治体の委託業者が施工します。自治体と委託業者の契約内容によっては、着工日が遅れるケースもあります。

寄付する場合は抵当権の抹消や分筆を行う

セットバック部分を寄付する場合、土地を分筆したあと所有権移転登記を行います。

分筆登記は土地所有者が申請する必要がありますが、所有者を市区町村に変更する所有権移転登記は、自治体経由で行ってくれる場合もあります。念のために確認しておきましょう。

また、土地に抵当権が設定されているときには、分筆後の土地に抵当権が及ばないように「抵当権抹消登記」が必要です。抵当権が設定されたままでは、寄付を受け付けてもらえないので注意しましょう。

抵当権を抹消するときは、債権者である金融機関などに抹消のための書類を準備してもらう必要があります。金融機関に相談しましょう。

抵当権や抵当権の抹消登記については、下記の記事も参考にしてみてください。

6.助成金や固定資産税免除の申告

工事完了後、助成金などの交付条件を満たしているのであれば申請します。申請のタイミングは工事前の場合もあるため注意してください。着工前に確認しておいたほうがよいでしょう。

また、私道として所有権を持ち続ける場合でも、固定資産税・都市計画税の免除申請が可能です。いずれも自動的には処理されず、自分から申請する必要があるため忘れずに手続きしましょう。

なお、免除申請を行うなら、そのセットバック部分の利用方法にも注意が必要です。自治体に寄付せず所有権を持ち続けるからといって、個人利用はできないうえ個人利用してしまうと免除申請が認められません。

セットバックが必要な物件を購入するときの注意点

セットバックが必要な物件を購入するときは、以下の点に注意しましょう。

- セットバック部分を敷地利用すると罰則・課税対象になる恐れがある

- セットバックせず建て替えを行うと違法建築とみなされ可能性がある

- 物件概要書に「セットバック済」と記載されていても必ず詳細を確認する

- セットバックしないままだと売却時に買い手がつきにくい可能性がある

それぞれ解説します。

セットバック部分を敷地利用すると罰則を受ける恐れがある

前述のとおり、セットバック部分は敷地利用できません。敷地利用してしまうと建築基準法違反に該当し、罰則を受ける恐れがあります。

また、「セットバック部分を個人利用した場合は非課税にならない」でも解説したように、塀や門などを設置したり、駐車スペースとして利用したりすると、固定資産税・都市計画税を非課税にできなくなります。

「言わなければわからないだろう」と思うかもしれませんが、近隣住民の中にはよその家の違反に敏感な人もいるため要注意です。自治体に通報される可能性もあるため、セットバックが必要な物件を購入する際はよく検討する必要があるでしょう。

セットバックせず建て替えを行うと違法建築とみなされる可能性がある

セットバックが必要であるにもかかわらず、セットバックを怠って建物を建て替えてしまうと、違法建築とみなされる可能性があります。違法建築とみなされると罰則の対象になることがあるため、セットバックは無視できないと思っておきましょう。

「セットバックをするのは面倒」「セットバックの費用を出したくない」という場合は、はじめからセットバック不要の物件を購入することをおすすめします。

物件概要書に「セットバック済」と記載されていても必ず詳細を確認する

不動産を購入するときは、物件概要書に「セットバック済」の記載があっても必ず詳細を確認しましょう。セットバック済であるとしておきながら、実はセットバックされていなかったということもあるためです。

【物件概要書】

所在や価格、面積など、土地・建物の基本的な情報を記載した資料のこと。よく不動産情報サイトなどに掲載されている。

気になっている土地の物件概要書に「セットバック済」と書かれているときや、不動産会社から「セットバック済です」との説明を受けた場合でも、念のため確認しておいたほうが安心です。

セットバックが完了しているかどうかは、市区町村役場の「建築指導」の担当部署に問い合わせると教えてくれます。土地の所在や位置図、公図などの資料があるとスムーズです。一度相談してみるとよいでしょう。

セットバックしないままだと売却時に買い手がつきにくい可能性がある

セットバックが必要な物件を購入した場合、自分が売却するときに買い手がつきにくい可能性があります。

理由としては、以下のことが挙げられます。

- 購入しても建て替えができない

- セットバックすることで建築敷地が狭くなる

- セットバックの費用や手間がかかる

建物つきの土地を購入した場合、セットバックが必要な物件でも建物をそのままの状態で使用するのであれば住めますが、手放す際には注意しなければなりません。

「売却したいけどセットバックの費用を負担したくない」「できればそのまま売却したい」のであれば、「再建築不可物件」を取り扱っている買取業者に相談するのがおすすめです。

未接道物件の売却については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

セットバックしなくても物件は売却できる

セットバックには費用や手間がかかるため、「そこまでお金をかけられない」「面倒な手続きをしたくない」と感じる方も多いでしょう。特に、セットバックが必要な不動産の売却を検討している方にとっては、「工事をしてから売るべきか」「現状のまま売れるのか」と悩ましい問題かもしれません。

実際のところ、接道義務を満たしていない土地(未接道地)でも売却は可能です。つまり、セットバックせずに現状のまま物件を売却することもできます。

ただし、未接道物件は建築制限や利便性の問題から買い手が見つかりにくく、一般の市場では売却が難航しがちです。

そこで検討したいのが、不動産買取業者への売却です。買取業者は、未接道やセットバックが必要な土地を再活用するノウハウや資金力があるため、積極的に買取を行う傾向があります。「セットバック工事に手間や費用をかけずに、スムーズに処分したい」と考える方にとって、有力な選択肢といえるでしょう。

当サイトを運営する株式会社クランピーリアルエステートでも、セットバックを行っていない再建築不可物件の買い取りを積極的に行っています。最短12時間でスピード査定、最短48時間で現金化できるため、ぜひご利用ください。

>>【無料相談】再建築不可物件の買取窓口はこちら

まとめ

接道義務を満たせない再建築不可物件の場合、新築や建て替え時にセットバックを行う必要があります。しかし、セットバックの費用は40万円~130万円と高額であることに加え、敷地面積も減少するため、ためらう人もいるでしょう。

だからといってセットバックせずに建て替えると、違反建築物として扱われてしまいます。違反建築物になると、不動産の価値は著しく下がります。将来的に売却しようとしても、「なかなか売れない」「売れても買い叩かれる」といった事態が想定できます。

「セットバックは自分が負担を強いられるだけ」と考える人もいますが、実際はそうともかぎりません。接道状態が改善されれば交通が便利になり、不動産としての価値が上がることもあります。さらに、自治体によってはセットバックの補助金を支給している場合もあるため、事前に確認してから建て替えを検討すると良いでしょう。

また、「セットバック費用をかけずに、物件を売却したい」といった場合は、不動産買取業者に相談するのがおすすめです。セットバック前の再建築不可物件であっても、直接買い取ってもらえるため、スピーディーに物件を現金化できます。売却を検討している方は、ぜひ株式会社クランピーリアルエステートにご相談ください。

セットバックに関するよくある質問

セットバックの概要・目的を教えてください

「セットバック」とは建物の新築や建て替えの際、敷地の前面道路の幅員を4m以上確保するために境界線を後退させることをいいます。

法律上、建物の新築や建て替えを行おうとする土地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。そのため幅員4mを確保できない場合は、「セットバック」を行う必要があるのです。

道路幅員を広く取ろうとする理由は、救急車や消防車、パトカーといった緊急車両を通行しやすくすることです。また、道路幅員が広くなることで災害時の安全確保にもつながります。

建築基準法の接道義務については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

セットバックを行うメリットは何ですか?

セットバックを行うメリットは以下のとおりです。

- 防災面・防犯面で効果がある

- 通行しやすくなる

- 売却しやすくなる

それぞれ解説します。

防災面・防犯面で効果がある

前述のとおり、セットバックすることで緊急時に救急車や消防車、パトカーといった緊急車両が通行しやすくなります。

緊急車両が家の前まで来られない場合、救助や消火に時間がかかってしまう可能性があります。しかし家の前まで来られるようになれば、より速やかに対応してもらえるようになるでしょう。

また、道路幅が広がることで向かいの家との距離ができるため、火災発生時の延焼リスクを減らせる点もメリットです。

そのほか、防犯面への効果も期待できます。例えば見通しがよくなることで死角が減り、空き巣や放火、児童の連れ去りなどの犯罪行為を行いにくくなることが考えられます。

通行しやすくなる

セットバックによって道路幅が広がれば、緊急車両だけでなく近隣住民も通行しやすくなります。スムーズな対向が可能になり、車の出し入れがしやすくなることが考えられるため、交通事故の防止策にもなるでしょう。

また、向かいの建物との間に距離ができることで、日当たりや風通しがよくなる場合もあります。環境の改善にも役立つ点は大きなメリットといえるでしょう。

物件が売却しやすくなる

セットバックを行えば、不動産を売却しやすくなります。セットバックによって建物の新築や建て替えができるようになると物件の資産価値が上がるためです。

また、再建築できない物件は住宅ローンに通らないケースが多く、住宅ローンを組めないことも売却しにくい原因になります。しかし再建築できるようになれば、一般的な物件同様に市場価格で売却できる可能性があります。

セットバックを行うデメリットは何ですか?

セットバック部分は個人利用ができません。セットバック後、後退した部分は公衆用道路の一部になるためです。

そのためたとえ所有者でも、道路として通行する以外の利用はできません。

「セットバック部分を個人利用した場合は非課税にならない」でも後述しますが、もし門や塀などの工作物を設置したり駐車スペースとして利用したりしてしまうと、セットバック部分の税金を負担しなければならなくなります。

そのほか、建築基準法違反として罰則を受ける可能性もあるため、「セットバック後は後退した部分を利用しない」ことを徹底しましょう。

建築できる建物の規模が制限される

セットバックによって、建築できる建物の規模が制限されるというデメリットがあります。セットバック部分は道路の一部であり、建築敷地として扱えないためです。

建築できる建物の規模は「建ぺい率」によって異なります。

【建ぺい率とは】

敷地面積と建築を予定している建物の1階部分の面積(建築面積)の割合のこと。行政によって、地域ごとに上限が設けられている。

例えば「建ぺい率50%」の地域で200㎡の土地に建物を建てるなら、建築面積100㎡までの建物が建てられます。

しかしセットバック部分の面積が20㎡だった場合、建築敷地として利用できるのは180㎡になり、建築面積90㎡までの建物しか建てられません。

このように、セットバックした分土地が狭くなることで、建て替え前の家よりも小さなサイズの家しか建てられない可能性がある点を覚えておきましょう。

費用が自己負担になることがある

セットバックのための費用は、自己負担になることがあります。多くの自治体でセットバックの際の助成金が用意されていますが、中には助成金制度がそもそも存在しないところや、制度自体はあっても時期によっては予算が取れないこともあります。

セットバックにかかる費用については次章で詳しく解説しますが、30万円〜80万円かかるのが一般的であり、助成金を受けられないとなると大きな負担になるでしょう。

助成金については、「自治体から助成金が受けられる場合もある」で解説します。

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-