再建築不可物件を購入する際のトラブル例

再建築不可物件を購入する際に予想されるトラブルの代表例は、下記のとおりです。

- 接道義務を満たしていないため建て替え工事ができない

- 瑕疵担保責任もしくは契約不適合責任を問えない場合がある

- 隣地との境界がズレている場合がある

- 周囲を他者の土地に囲まれ通行について揉める恐れがある

再建築不可物件の購入を検討する場合、多くの人は「再建築が不可能である」という点に注目しがちです。

しかし、ただ「再建築が不可能」という認識で終わらず、他の点にも目を向けておきましょう。そうすれば、発生しそうなトラブルを予想し、事前に対策することも可能です。

1.接道義務を満たしていないため建て替え工事ができない

再建築不可物件の最大のデメリットは、建て替え工事ができない点です。増改築なども同様に認められません。

建て替え工事ができない理由の大半は、建築基準法における接道義務を満たしていないことにあります。

接道義務とは?

建物の敷地に対する規制。建物の敷地は、幅員4m以上の道路に間口2m以上で接している必要がある。

小規模なリフォームなどはできますが、大規模な工事を必要とする建て替え・増改築はできません。災害で建物が倒壊した場合も建築は不可能です。

再建築を可能にするためには、セットバックや隣地買取などで接道義務を満たす必要があります。

参照:e-Govポータル「建築基準法第42条、第43条」

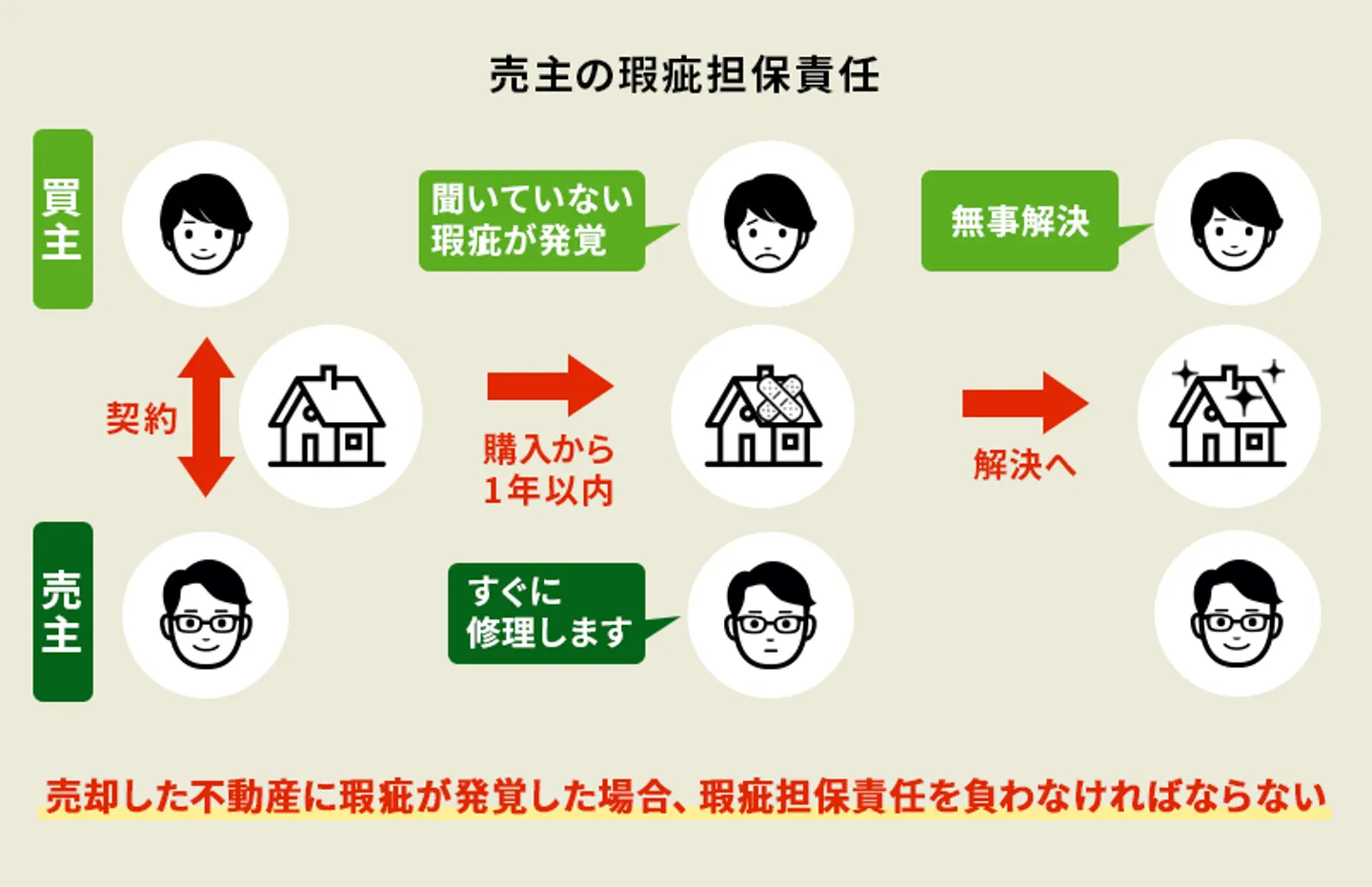

2.瑕疵担保責任もしくは契約不適合責任を問えない場合がある

瑕疵担保責任とは、売却した不動産に隠れた瑕疵(欠点や欠陥)があった場合に、売主がその損害を賠償しなければいけないという決まりです。

つまり、もし購入した家が雨漏りしたり、シロアリの被害で柱にダメージを受けていたりする場合には、売主に損害を賠償してもらうことができます。

居住できる状態ではないなど、購入目的を達成できないような不具合がある場合は、契約解除も可能です。

ただし、売主が宅建業者ではない場合、契約の際に特約を結ぶことで免責することが可能です。契約書に免責条項がある場合、瑕疵があっても瑕疵担保責任を問えないので注意しましょう。

また、民法改正により、瑕疵担保責任は2020年4月1日から「契約不適合責任」に変更されています。改正に伴い、内容も一部違いがあります。

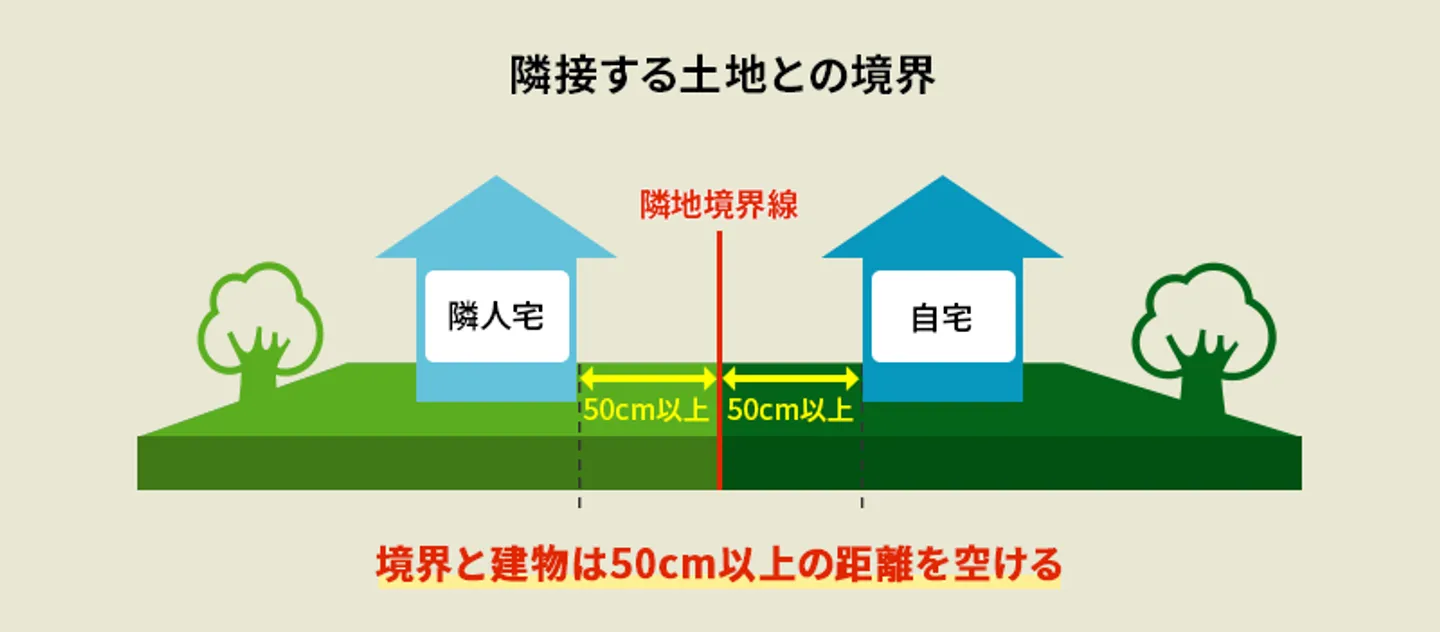

3.隣地との境界がズレている場合がある

再建築不可物件の多くは、不動産に関する規制や遵法意識の緩い時代に作られた物です。そのため、隣地との境界についても曖昧なまま取引されているケースがあります。

また、昔の測量技術は正確性に乏しく、最新の技術で測量したところ面積がまったく異なる場合も少なくありません。

境界にズレがあると、隣地所有者と土地利用について揉める恐れがあります。また、面積が変われば、資産価値も大きく変わってしまいます。

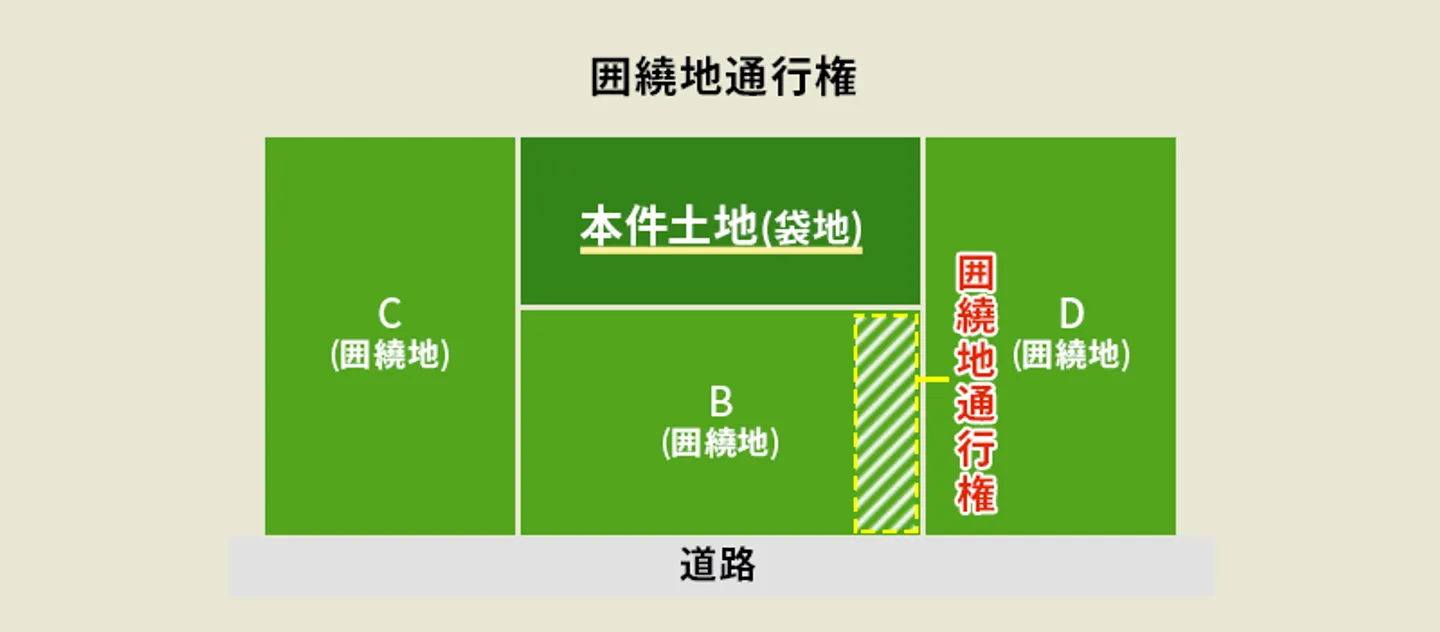

4.周囲を他者の土地に囲まれ通行について揉める恐れがある

再建築不可物件の中には、道路とまったく繋がっておらず、他の人が所有している土地を通行しなければたどり着けないものもあります。

このようなケースでは、最低限の通行が認められる囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)があります。

民法第210条

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。出典:e-Govポータル「民法第210条」

ただし、通行は必要最低限かつ土地の損害が少ない方法に限られます。そのため、自動車の使用ができないといった制限をかけられる恐れがあります。

また、通行料の支払いも必要です。通行料の金額について具体的な規定はないため、隣地所有者と交渉しなければいけません。

これらの条件が隣地所有者と折り合わず、通行ができなくなるケースもあります。

トラブル回避のために押さえておくべきポイント

ここまで解説したとおり、再建築不可物件には特有のトラブルが存在します。

これらのトラブルを回避するためには、以下のような点に注意するといいでしょう。

- 瑕疵担保免責や契約不適合免責の有無を確認する

- 売主に境界の確定を請求する

- 売主に未接道状態の解消や通行権の確保を請求する

これらのポイントを押さえても解決できない場合には、購入を見合わせるのも1つの方法です。

1.瑕疵担保免責や契約不適合免責の有無を確認する

瑕疵担保責任や契約不適合責任の免責条項は、あくまで売主と買主の合意によるものです。免責条項の設定を強制する決まりはありません。

つまり、交渉次第では、免責条項を設定しないことも可能です。免責条項がなければ、瑕疵担保責任や契約不適合責任の請求は可能です。

ただし、これらの請求は手間と費用がかかりますし、裁判を起こしても必ず勝てるとは限りません。そもそも瑕疵担保責任や契約不適合責任の請求をしなくて済むように、物件の状態を事前にしっかり確認することが大切です。

購入後、瑕疵担保責任や契約不適合責任の請求をしたい場合は、不動産問題に詳しい弁護士へ相談し、適切な対応をアドバイスしてもらいましょう。

2.売主に境界の確定を請求する

購入を検討している段階で、売主に土地の境界を確定させるように要求しましょう。

買主が購入してから境界を確定させようとする場合、それまでの土地に関する経緯がわからず、隣地所有者との交渉が不利になってしまいます。

また、建物が隣の敷地に越境して建っている、つまり不法占拠の状態になっていることもあります。そのようなリスクを回避するためにも、売買契約の前に境界確定をしてもらいましょう。

3.売主に未接道状態の解消や通行権の確保を請求する

未接道状態の解消や通行権の確保も、売買契約前に済ませてもらうようにしましょう。

未接道状態の解消にはセットバックや隣地買取が必要ですが、一定の費用や隣人との交渉が必要です。購入後に自分でおこなうのは、大きな負担となります。

通行権の確保も、売主側で済ませてもらったほうがスムーズに物件を利用できます。

ただし、物件の出入りで頻繁に車を使いたい場合など、通行に関する特別な希望がある場合、自分で交渉したほうが話を進めやすいでしょう。

再建築不可物件でトラブルが起きたら売却による解決も検討!

上述したように、再建築不可物件にはトラブルがつきものです。

もしも、再建築不可物件でトラブルが起きたら、売却による解決も検討するとよいでしょう。

再建築不可物件を売却して手放すことで、再建築不可物件にまつわるトラブルを解消できます。

再建築不可物件を高く売るなら「一括査定」を利用しよう

「売却してトラブル解消」と伝えましたが、再建築不可物件の売却は、需要が低いためなかなか売れないケースがほとんどです。

しかも、不動産会社に売却を依頼しても、取り扱いを断られるケースがあります。

そのため、再建築不可物件を高値でスムーズに売却するには、問題のある物件でも積極的な買取をおこなう「買取業者」を探すことが重要です。

ただし、再建築不可物件の買取業者は数も少なく、依頼先によって買取価格も大きく変わるため、探すときは複数の不動産会社を比較しましょう。一括査定なら、複数の不動産会社をまとめて比較できます。

下記フォームから申し込める一括査定では、全国の不動産会社を比較できるので、売却条件の良い買取業者も効率的に探せます。スムーズな売却のために、ぜひご活用ください。

【完全無料で一括査定!】再建築不可物件の買取業者を探すならこちら

まとめ

再建築不可物件は通常の物件と比較して、法律的なトラブルが多くなります。

しかし、どのようなトラブルが想定されるのか把握し、購入前にシミュレーションをすることで、冷静に対処できます。

また、トラブルが起こったときは不動産問題に詳しい弁護士へ相談しましょう。各種交渉や法的手続きなど、適切な対処をしてもらえます。

再建築不可物件のトラブルに関するよくある質問

再建築不可物件とは何ですか?

接道義務を守れていないなどの理由で建築基準法を満たしておらず、建物の建築や建て替えが認められていない物件です。

再建築不可物件でも問題なく売買できますか?

法律上の制限はないので、再建築不可物件であっても問題なく売買できます。

再建築不可物件を購入すると、どのようなトラブルが起きますか?

契約不適合責任による売買トラブルをはじめ、境界が確定していないことによる隣地所有者との境界トラブルなどが起こりえます。

再建築不可物件を購入する際、どうすればトラブルを回避できますか?

瑕疵担保免責や契約不適合免責の有無を確認し、免責されないように売主と交渉しましょう。また、境界の確定や未接道状態の解消、通行権の確保も売主側で済ませてもらうことで、スムーズに物件を利用できます。

再建築不可物件でトラブルが起きたら、どこに相談すれば良いですか?

不動産トラブルに強い弁護士へ相談しましょう。弁護士にも得意・不得意なジャンルがあるため、不動産問題の実績があるところを選ぶようにしましょう。

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-