いらない土地を処分する方法は7つ

いらない土地を処分する方法として、以下の7つが挙げられます。

- 売却する

- 土地がほしい人や団体に寄付する

- 相続放棄する

- 「相続土地国庫帰属法」で国に返す

- 友人や親戚に譲渡する

- 業者に引き取ってもらう

- 空き家バンクで引き取りたい人を探す

一般的には最初に「売却」による処分を検討し、売却が難しければ「寄付」を考えます。相続前であれば「相続放棄」で土地を取得しない方法も可能です。

また、2023年4月27日からは「相続土地国庫帰属法」施行により、一定の要件を満たせば、相続後でも所有権を国に返せるようになりました。ここからは、それぞれの方法について詳しく解説していきます。

売却する

売却できれば、土地を所有し続けるデメリットはなくなり、まとまったお金も得られます。そのため、いらない土地を処分したい場合には「売却」から考えましょう。

いらない土地の売却する方法には、以下の4つが挙げられます。

- 隣地の所有者に売却する

- 不動産会社に売却する

- 不動産会社に仲介してもらって売却する

- インターネットで募集する

ここからは、それぞれの売却方法について詳しく見ていきましょう。

隣地の所有者に売却する

隣地を購入して土地の面積が広がると、下記のようなメリットがあります。

- 土地の価値が高くなる

- 子供や親が住むための家を増築できる

- 駐車場や家庭菜園などに利用できる

そのため、隣地の所有者に購入を持ちかければ買取に応じてくれるかもしれません。第三者にとっては価値が低い土地でも、隣地の所有者にとっては価値が高い場合もあるため、高値で買い取ってもらえる可能性があります。

不動産会社に売却する

隣地の所有者に売却するのが難しければ、不動産会社に売却する方法を検討してみましょう。不動産会社が直接買い取ってくれるため、仲介を依頼するよりもスピーディーに売却できます。

不動産会社によっては、一般の個人に売却するのが困難な土地でも買取に応じてくれる場合があります。ただし、不動産会社は買い取った土地を再販して利益を上げる必要があるため、売却価格は、市場価格の7割程度になるのが一般的です。

買い取った土地が確実に売れるという保証もないため、市場価格に近い価格で買い取ってもらうのは非常に困難なほか、売れる見込みがない土地の場合は買取を拒否されるケースもあります。

買取価格は不動産会社によって異なるため、複数社から見積もりを取って、少しでも高く買い取ってくれる不動産会社に相談してみましょう。

不動産会社に仲介してもらって売却する

仲介とは、不動産会社が買主と売主の間に入り、売主に代わって販売活動や契約手続きなどを行ってくれる取引形態のことです。

不動産会社に依頼するという点においては不動産会社に売却する方法と共通していますが、買主はあくまでも一般の個人になるため、市場価格前後での売却が可能です。

ただし、仲介の場合はイチから購入希望者を探さなければならないため、売却が完了するまでに時間がかかるデメリットがあります。物件情報を公開してから売買が成立するまでは早くても3ヶ月程度、長ければ6ヶ月以上かかるでしょう。

特に、再建築不可の土地のように需要がほとんどない土地の場合だと、長期にわたって販売活動を続けてもまったく買い手が見つからず、売却できないケースもあります。また、売買が成立した際は、不動産会社の成功報酬として仲介手数料を負担する必要があります。

インターネットで募集する

不動産取引は不動産会社を介するのが一般的ですが、個人間での取引も法律で認められています。インターネット上には不動産を個人売買できるサービスが多数存在しており、不動産会社を介さずに買主を探すのが可能です。

個人間取引なら売主と買主が直接価格交渉を行えるため、柔軟で自由な取引ができるほか、仲介手数料や消費税などのコストも節約できます。

しかし、不動産取引では専門的な知識や経験が必要になるため、専門家でないとミスなく手続きを進めるのは非常に困難です。

書類に不備があった場合や売却後の土地に契約内容とは異なる瑕疵が見つかった場合は、契約解除や損害賠償を請求される恐れがあります。

もちろん、取引の生じたトラブルもすべて自分で対処しなければなりません。このように、個人間取引は非常に大きなリスクが伴うため、正しい知識がないまま個人間取引を行うのはおすすめできません。

(参照:不動産は個人間売買できる?トラブル例やメリットを詳しく解説│弁護士保険STATION)

土地がほしい人や団体に寄付する

売却査定で不動産会社に断られたり、売却活動しているものの全く購入希望者が現れない場合には「寄付」による処分も考えましょう。寄付先となるのは土地を必要としている下記のような人や団体です。

- 自治体

- 個人

- 法人

以下で詳しくみていきます。

自治体へ寄付

「寄付」と聞いた際に、真っ先に思い浮かぶのが「自治体への寄付」ではないでしょうか。固定資産税は市町村から課税されているので、不要な土地でも「市町村なら寄付を受けてくれるのではないか」と考える人も多いでしょう。

しかし、実際は自治体が寄付を受けることはめったにありません。固定資産税は市町村にとって収入源の1つです。土地の寄付を受け付けるということは、収入が減ることにつながります。

そのため、寄付を受けてくれるのは基本的に、土地の活用手段が市町村で明確になっている場合です。具体的にどのような土地であれば寄付を受け付けているか、自治体の担当者に確認してみてください。

個人へ寄付

その土地をほしがっている人であれば相手が誰でも問題ないため、個人への寄付も可能です。しかし、売却が難しい不要な土地を無料でもらえるからといって、ほしい人はそうそう見つからないでしょう。

なぜなら、もらったところで活用できないリスクが大きいからです。ただし、個人でも隣地の所有者であれば、前述の通りメリットが多いため受け取ってくれる可能性は高いです。

なお、個人へ寄付する場合には「寄付された側」に贈与税がかかります。

法人へ寄付

法人は「事業用」や「保養用」として、個人とは異なる需要があります。そのため、個人では寄付先が見つけられなかったとしても、法人が相手であれば寄付できる可能性があります。

寄付先としては、株式会社や合同会社などの営利法人よりも、公益財団法人や一般財団法人、NPO法人などの非営利法人のほうが、受け取ってもらいやすいでしょう。

たとえば、不動産の寄付を受けている法人として「一般財団法人あしなが育英会」や「NPOカタリバ」があります。

なお、後ほど説明しますが、法人へ寄付する場合には「寄付した側」に税金がかかるので注意してください。

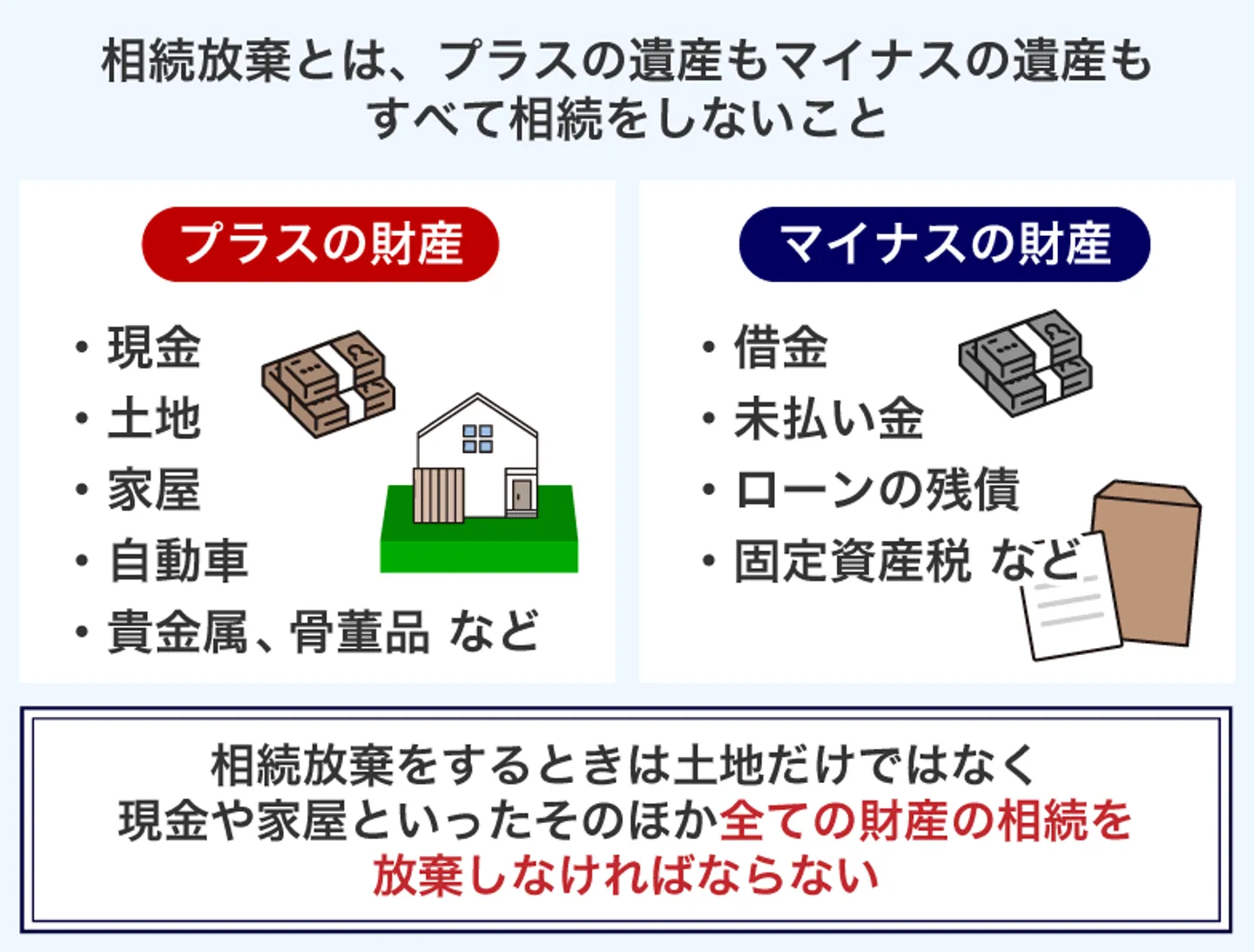

相続放棄する

相続が発生する前に、すでにいらない土地が相続財産に含まれることがわかっている場合は、相続放棄の選択肢も考えておきましょう。相続放棄すると、土地だけでなく、被相続人のそのほかの財産すべてを放棄しなければなりません。

そのため、相続で得られるはずの財産と、土地を所有し続けることで発生する固定資産税や維持管理費などを考慮し、どちらの方がメリットが大きいかをシミュレーションしましょう。

なお、相続放棄しても、ほかに相続人がいない場合にはあなたに「管理義務」が課せられ、土地を適切に維持管理し続ける必要があるので注意してください。

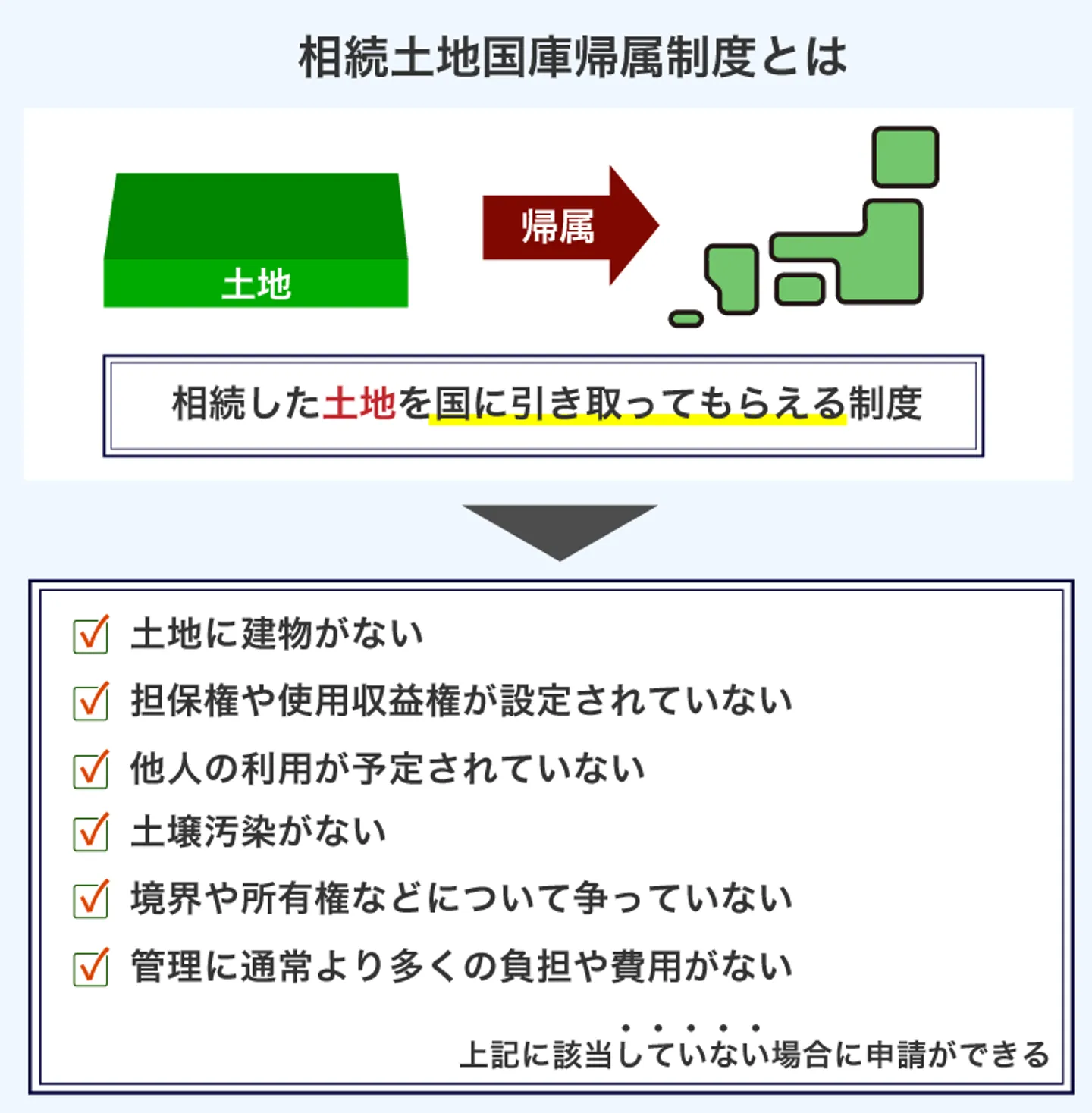

「相続土地国庫帰属法」で国に返す

これまでの土地を処分する方法は上記3つでしたが、2023年4月27日からは「相続土地国庫帰属法」にもとづいて国に返せるようになりました

基本的には「相続によって取得した土地の所有権」が対象の制度です。

ただし、上記に当てはまらなければ認められるわけではありません。上記に当てはまる場合は申請自体ができない土地です。そのため、下記の条件に当てはまる場合は申請できたとしても認められません。

| 条件 |

例 |

| 管理費用が通常よりもかかる |

勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖がある |

| 地上に管理を阻害する物がある |

車や樹木など |

| 土地の管理をするのに除去する必要がある物が地下に埋まっている |

産業廃棄物や古い水道管など |

| 隣地の所有者とトラブルになっている |

通行権をめぐるトラブルが発生している |

| 公道へ出るまでに危険が伴う |

池や川を通らなければ公道へ出られないなど |

| 第三者によって土地の使用が阻害されている |

不法占拠者がいたり隣地がゴミ屋敷だったりなど |

| 災害の被害を受ける可能性が高く、被害を抑えるための工事が必要 |

土砂の崩壊を防ぐために保護工事を行う必要があるなど |

| 害虫や害獣による被害を受ける可能性がある |

クマやスズメバチが生息しており周辺で被害が出ているなど |

| 森林として使用されている土地や適切な処置を受けていない森林 |

必要とされる間伐が実施されていない人工林 |

| 国庫帰属後に土地の管理以外で国に債務が発生するのが確実である土地 |

現所有者の債務を国が継承することになるなど |

細かく決められていますが、簡単にいえば「抵当権やその他使用収益を目的とする権利の設定がなく、国に返されれば特別な対応なくすぐに建物の建設に使用できる更地」です。

また、費用がかかる点にも注意が必要です。詳しい手続きは、自治体に確認してください。

友人や親戚に譲渡する

どうしても土地の買い手が見つからなければ、売却ではなく第三者に無償で譲渡する方法もあります。

土地を譲渡する場合は、友人や親戚など身近にいる知り合いの中から探すのがおすすめです。取引相手が友人や親戚ならお互いに安心でき、円滑に交渉を進められるでしょう。

なお、土地を無償で譲渡した場合は贈与として扱われるため、土地を譲り受けた側は翌年の確定申告時に贈与税の申告・納税が必要になります。

贈与契約は口頭のみでも成立しますが、後のトラブルを防ぐためにも必ず証拠として贈与内容を書面で残しておきましょう。

業者に引き取ってもらう

売却先や譲渡先がまったく見つからない場合は、専門の業者に土地を引き取ってもらう方法があります。

引き取り料や処分料などの費用は多少かかってしまうものの、手間をかけずに土地を手放せるのが魅力です。ただ、有償で土地を引き取ってくれるサービスには法的な規制がないため、悪徳業者も数多く存在しています。

「土地を引き取る代わりに別の土地を購入する契約になっていた」「契約時に説明されなかった費用を請求された」などのトラブルも実際に起きているため、信頼できる業者かどうかしっかりと見極める必要があります。

空き家バンクで引き取りたい人を探す

空き家付きの土地の処分に困っている場合は、空き家バンクの活用も検討してみましょう。空き家バンクとは、地方公共団体のホームページ上などで空き家情報を公開し、購入・居住希望者に提供するサービスです。

自治体に申し込みをして登録の許可が下りれば、空き家の情報を無料でホームページ上に掲載してもらえます。身近に引き取り手がいない場合は、空き家バンクを活用することで引き取り手が見つかるかもしれません。

>>【優良業者をまとめて比較】不動産売却の一括査定はこちら

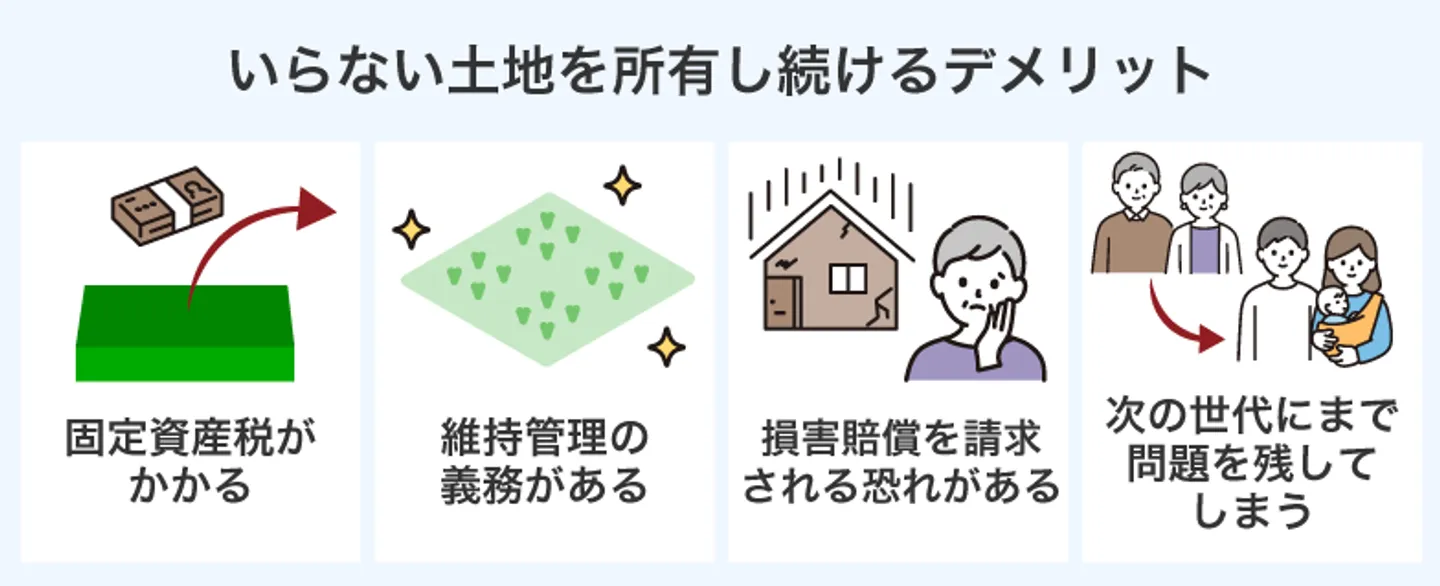

いらない土地を所有し続けるデメリット

いらない土地を所有し続けると、下記のようなデメリットがあることを把握しておいてください。

- 固定資産税がかかる

- 維持管理の義務がある

- 損害賠償を請求される恐れがある

- 次の世代にまで問題を残してしまう

- 特定空き家に指定されるリスクがある

ここからは、各デメリットについて詳しく説明します。無用なトラブルを防ぐためにも、確認しておきましょう。

>>【優良業者をまとめて比較】不動産売却の一括査定はこちら

固定資産税がかかる

土地は所有しているだけで固定資産税がかかります。

税額は、固定資産税評価額に税率1.4%を掛けた金額で、土地の評価額によって異なりますが、もしも評価額1,000万円であれば14万円の固定資産税です。

使っていない土地のために支払う金額としては大きな負担になるでしょう。

参照:固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(東京都主税局)

維持管理の義務がある

土地を使っていないからといって放置してよいわけではありません。所有者には土地を適切に維持管理する義務があります。

土地をほったらかしにしていると、雑草が生えて害虫が発生し、近隣から苦情を受ける恐れがあるほか、敷地内に廃棄物を不法投棄されたり、放火されたりする恐れもあるため注意が必要です。

雑草の除去や不法投棄を防ぐ柵を設置するなど、維持管理の手間が欠かせません。

損害賠償を請求される恐れがある

土地を放置した結果、発生した害虫が近隣に被害を及ぼしたり、廃棄物に放火されてけが人を出したりすると、損害賠償請求される恐れがあります。

特に土地が斜面の場合、台風や大雨で土砂崩れが発生すると周囲に大きな被害を及ぼします。

自然災害ではありますが、土砂崩れが適切な管理をしていなかったことが原因とされる場合には、損害賠償の責任を免れません。

また、第三者に不法投棄された廃棄物の撤去を土地の所有者に求められるリスクもあるので注意が必要です。

次の世代にまで問題を残してしまう

あなたが亡くなって相続が発生すると、原則、その土地は配偶者や子どもなどの相続人へ相続されます。

土地を処分していなければ、そのまま問題を引き継ぐことになるため、生前のうちに処分し、懸念材料は取り除いておきましょう。

特定空き家に指定されるリスクがある

特定空き家とは、国土交通省が示している以下の項目のいずれかに該当する空き家をいいます。

- 建物の著しい傾斜や土台の損傷などによって、倒壊の危険性が高い状態

- 汚物の異臭やゴミの放置による害虫の繁殖などが発生しており、衛生上著しく有害である状態

- 落書きや多数の窓ガラスの破損、ゴミの散乱、立木の繁殖などによって、景観が著しく損なわれている状態

- 立木の散乱や動物の鳴き声、糞尿の臭い、不審者の侵入など、近隣住民に悪影響を及ぼしている状態

特定空き家に指定されると、自治体から空き家の状態を改善するように助言や指導が行われます。自治体からの指導に従わず勧告を受けた場合は、固定資産税や都市計画税の特例措置が適用されなり、大幅な増税となるため注意が必要です。

勧告にも従わなかった場合は命令として改善が促されますが、この命令に背くと50万円以下の罰金が科される可能性があります。それでも命令に従わなかった場合は、最終手段として行政代執行が行われ、強制的に建物が取り壊されることになります。

当然ですが、建物の解体費用は所有者が負担しなければなりません。特定空き家に指定されないためには、定期的に清掃や修繕を行い、近隣住民に迷惑をかけないように適切に管理する必要があります。

>>【優良業者をまとめて比較】不動産売却の一括査定はこちら

土地を処分する際にかかる費用

いらない土地でも、無料で処分できるわけではありません。下記のような費用がかかります。

- 所有権移転登記費用

- 譲渡所得税(法人への寄付の場合)

- 仲介手数料(売却で処分する場合)

- 境界の測量費用

とくに「法人への寄付」の場合、お金を一切もらっていないにもかかわらず「寄付した側」に譲渡所得税が課税されることに注意してください。

所有権移転登記費用

「売却」でも「寄付」でも所有権が相手に移ります。

所有権の所持者を変更するには登記事項を変更する必要がありますが、その際は「所有権移転登記費用」がかかります。内訳は以下のの2つです。

なお、登録免許税は原則「買主」もしくは「寄付先」が負担します。ただし、処分した土地に抵当権が設定されていた場合、抵当権抹消にかかる登録免許税は売主負担です。

抵当権とは、不動産をローンで購入する際に、万が一ローンが支払えなくなった場合に備えて金融機関が不動産を担保に設定することです。ローンの返済が滞った場合、金融機関は担保である不動産を差し押さえて競売にかける権利があります。

抵当権はローンを完済しても自動で消えるわけではなく、自分で抹消する手続きが必要です。抵当権が残っている不動産は、「ローンを完済できていない」とみなされるため買い手が付きにくくなります。

そのため、売却や寄付による処分を考えている場合は必ず抵当権の抹消手続きを行いましょう。なお、登記を司法書士に依頼した場合は、数万円の報酬を支払う必要があります。

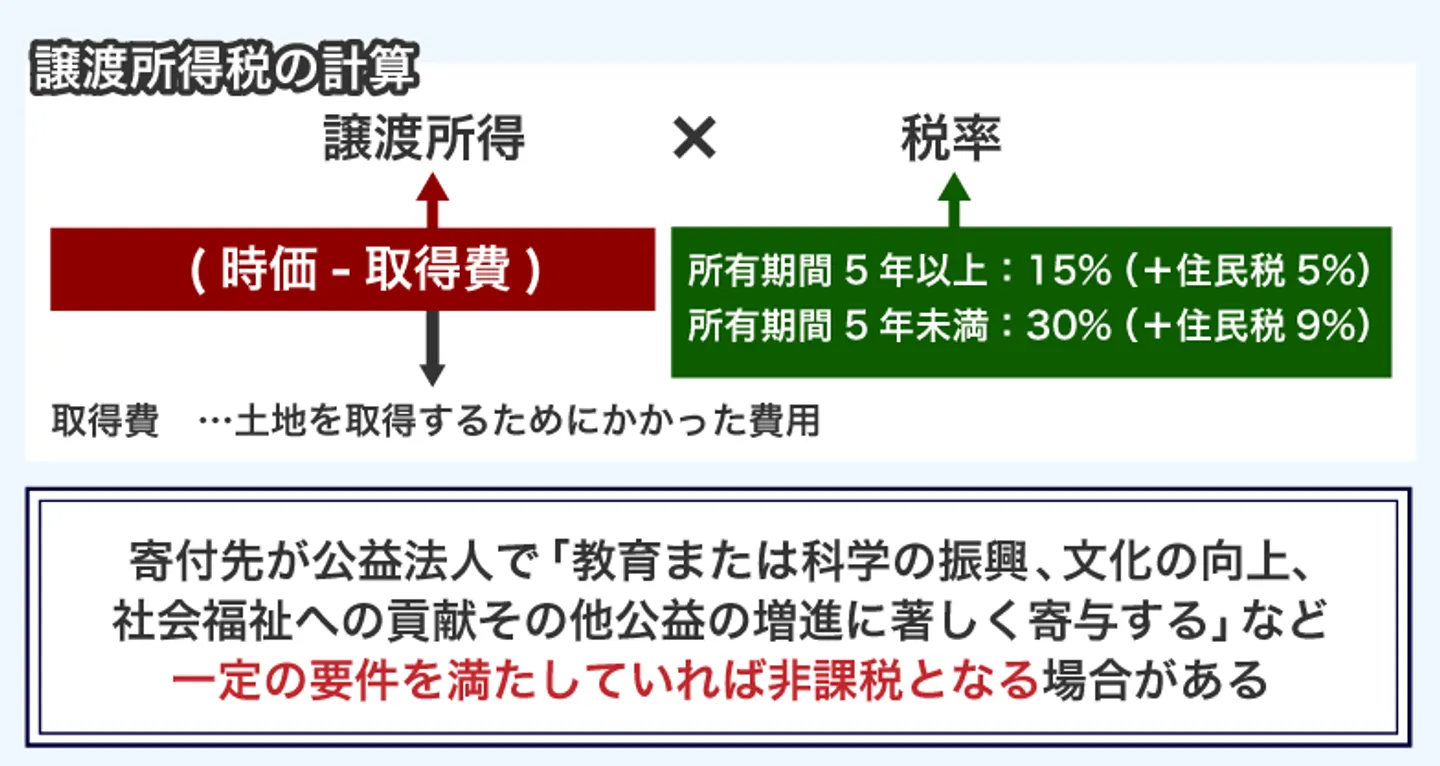

譲渡所得税(法人への寄付の場合)

前述の通り、法人へ寄付した場合には譲渡所得税がかかる恐れがあります。理由は、法人への寄付は「時価で譲渡があったとみなされて譲渡所得が計算される」からです。

この所得は一般的に「みなし譲渡所得」といわれ、以下の計算式で算出できます。

売却価格(時価)-(取得費+売却費用)-特別控除=売却益(みなし譲渡所得)

たとえば、取得費と売却額費用が500万円で、時価1,000万円の土地を法人に寄付したとします。この場合、控除額を考慮せずに算出すると差額の500万円が「みなし譲渡所得」の課税対象です。

実際に支払う譲渡所得税額は、売却益に上図の税率を乗じれば求められます。税率は長期譲渡所得になるか、短期譲渡所得になるかによって異なります。

土地を売却した年の1月1日の時点で所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得の税率が適用されます。

なお、寄付先が公益法人の場合で「教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」など一定の要件を満たしていれば非課税となる場合があります。

法人へ寄付する際には、譲渡所得税が課税される可能性を考え、非課税の承認を受けられないかもあわせて考えておきましょう。

参照:公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例のあらまし(国税庁)

仲介手数料(売却で処分する場合)

不動産会社に仲介を依頼して売却する場合は、仲介手数料の支払いが必要です。仲介手数料とは、不動産の売買が成立した際、不動産会社に仲介業務の報酬として支払う手数料のことです。仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限額が決められています。

| 売買価格 |

仲介手数料の上限額 |

| 200万円以下の場合 |

売買価格×5%+消費税 |

| 200万円超400万円以下の場合 |

売買価格×4%+2万円+消費税 |

| 400万円超の場合 |

売買価格×3%+6万円+消費税 |

たとえば、2,000万円の土地の売買が成立した場合の仲介手数料は以下のようになります。

2,000万円×3%+6万円+消費税=726,000円(税込)(仲介手数料の上限額)

ただし、仲介手数料は成功報酬として支払われるものなので、売買が成立するまでは発生しません。

境界の測量費用

土地を売却する際には、隣地や道路との境界を買主に明示しなければなりません。境界が曖昧な場合は測量を行う必要がありますが、測量は土地家屋調査士や測量士に依頼するのが一般的です。

境界の測量費用は土地の面積や接道状況などによって変わってきますが、一般的な相場として30万円~50万円程度かかります。

>>【優良業者をまとめて比較】不動産売却の一括査定はこちら

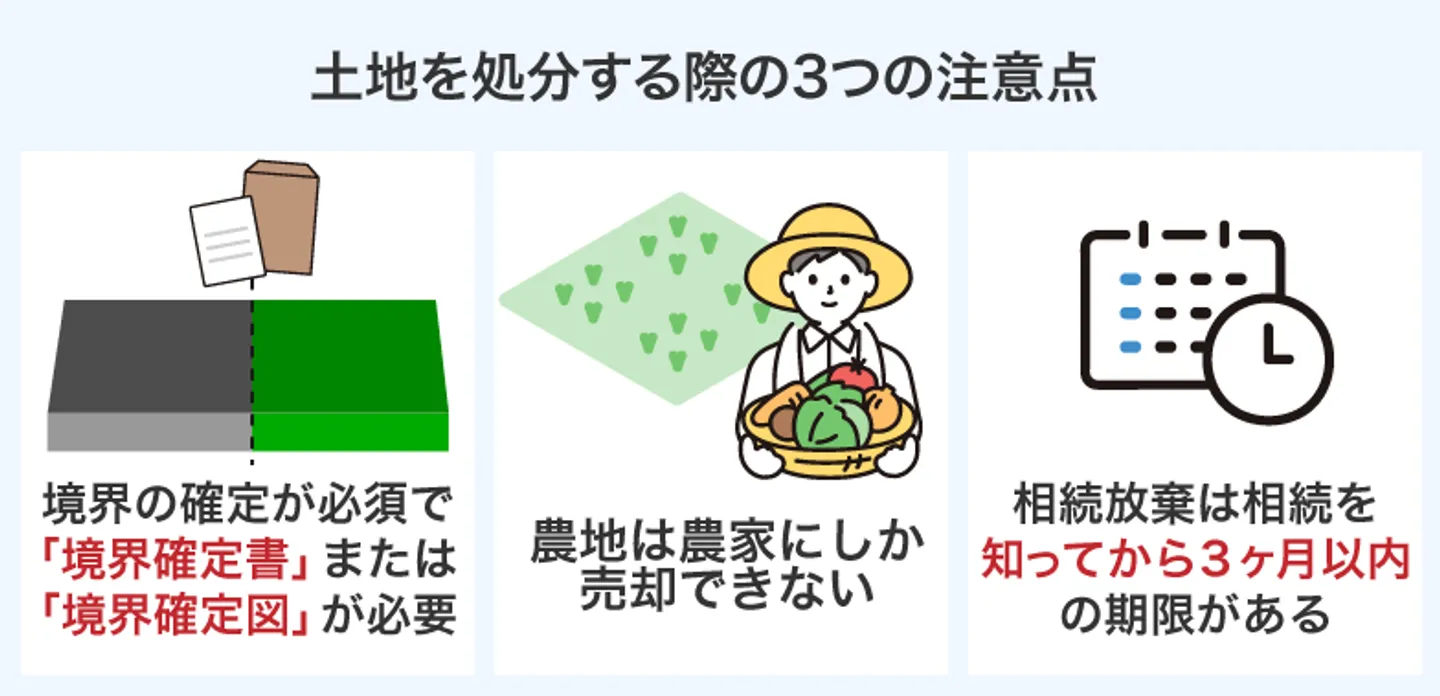

土地を処分する際の注意点

いらない土地を処分する際には、費用以外にも下記のような注意点があります。

- 境界の確定は必須

- 農地は農家にしか売却できない

- 相続放棄は相続を知ってから3ヶ月以内の期限がある

- 土地は売却する際にも課税される

これらの注意点を押さえていなければ、計画どおりに処分できない恐れもありますので、しっかり把握しておきましょう。

境界の確定は必須

「売却」「寄付」にかかわらず、土地を処分する際には、境界の確定は必須です。処分をする際は、はじめに土地の「境界確認書」もしくは「境界確定図」があるか確認しましょう。

どちらもなければ、境界確定測量を土地家屋調査士に依頼する必要があります。境界確定には3ヶ月程度の期間がかかることが一般的ですが、隣接地所有者との話し合いがスムーズに進まなければ、さらに時間がかかる恐れがあります。

そのため、時間にある程度の余裕を持って進めましょう。

農地は農家にしか売却できない

処分したい土地が「農地」だった場合、法律による制限があるため農家にしか売却できません。そのため、農地のまま処分しようとすれば、処分先は限られるので注意が必要です。

農家以外に売却したい場合には、農地を「転用」できるかがポイントとなります。転用するには、その地域を管轄する農業委員会に申請し、許可が下りれば農地以外での利用が可能です。

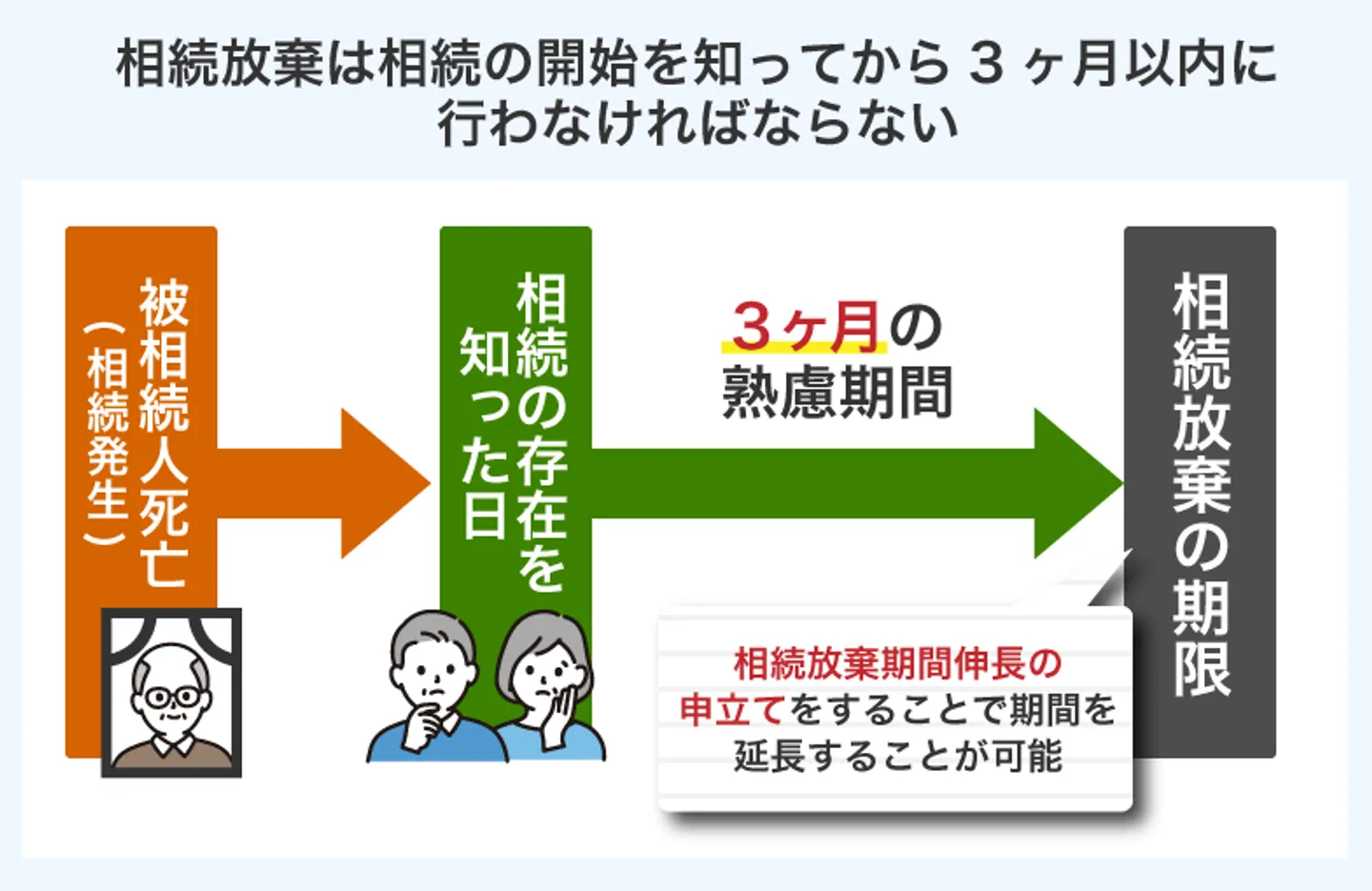

相続放棄は相続を知ってから3ヶ月以内の期限がある

相続放棄には「相続を知ってから3か月以内」という期限が定められています。もし、期限を過ぎた場合には、原則いらない土地でも相続しなければなりません。

そのため、相続が実際に発生した際はスムーズに手続きができるように、相続が発生する前から土地を処分するのか考えておきましょう。

土地は売却する際にも課税される

前述の通り、土地を売却すると売却益に対して譲渡所得税が課税されます。

土地の取得にかかった費用よりも売却価格が高く、売却益が残った場合は次回の確定申告時に譲渡所得税の申告・納税が必要なので、売却前にどのくらいかかるのか算出しておきましょう。

なお、2013年から2037年までの税額については、算出された所得税に対して復興特別所得税2.1%が加算されます。

>>【優良業者をまとめて比較】不動産売却の一括査定はこちら

土地を処分できない場合は土地活用を再検討する

売却や寄付など、引き取り先が見つからない場合は土地を活用できないか検討してみましょう。いらない土地を活用する方法として、以下の5つが挙げられます。

- 太陽光発電

- 資材置き場

- トランクルーム

- 戸建賃貸

- サービス付き高齢者向け住宅

ここからは、それぞれの活用方法について詳しく解説していきます。

太陽光発電

太陽光発電は広い田舎の土地におすすめな活用方法です。アパートやマンション、駐車場のように契約者を集める必要がありません。

賃貸需要が少ない地域でも始めやすいです。周囲に太陽光を妨げるような高層の建物がなく、自然災害の恐れもなければ、太陽光発電に向いている土地と判断できます。

資材置き場

資材置き場は、近隣に建設や土木工事の業者がある場合に検討したい活用方法です。資材置き場は原則、建物不要で初期投資なくはじめられます。

また、近くで大規模な工事がおこなわれていれば「工事期間中だけ貸し出す」という使い方も可能です。大きな収益は見込めませんが、長期契約できれば、固定資産税以上の収入は得られます。

土地を管理する必要もなくなるので、いらない土地と考えればメリットは大きいといえるでしょう。

トランクルーム

トランクルームは個人や法人の荷物を保管するスペースを提供する事業です。季節外れの衣服や使う予定がない家具・家電、法人の事務機器などを預ける目的で利用されています。

トランクルームは、アパートやマンション経営に向かない狭小地や変形地でも経営できるので、売却できない土地でもトランクルームとして活用できる可能性があります。

ただし、立地によっては用途地域の制限を受けてトランクルーム用の建物を建築できない恐れがあります。トランクルーム経営を始める場合には、専門の不動産会社に相談しましょう。

戸建賃貸

周りが住宅地であれば、戸建賃貸として活用する方法も検討してみてください。アパートやマンションの建設が難しい狭小地や変形地でも戸建住宅であれば建てられる可能性があります。

戸建賃貸は通常、入居期間が長い傾向にあるので安定した収益を得やすいです。また、住宅を建てれば固定資産税の軽減措置を受けられて、税負担を減らせるメリットもあります。

サービス付き高齢者向け住宅

田舎や郊外にある土地の活用方法として「サービス付き高齢者向け住宅」があります。「サ高住」ともいわれ、少子高齢化が進む日本では、今後需要が大きくなっていくことが見込まれます。

アパート・マンション経営に向かない郊外でも、サ高住であれば活用できる可能性が高いです。広い敷地面積と高額な初期投資が必要ですが、補助金や税制優遇を受けられて、高い収益性を期待できます。

ただし、一度「サ高住」にすると転用が難しいので、建築前に不動産会社と相談し、綿密なシミュレーションをしておきましょう。

>>【優良業者をまとめて比較】不動産売却の一括査定はこちら

土地を処分すべきか判断する基準

土地を処分すべきか判断する基準として、以下の4つが挙げられます。

- 経済的な負担がかかっていないか

- 市場価格が上昇しているタイミングか

- 将来的に活用する予定があるか

- 感情を考慮しても売却して後悔しないか

ここからは、それぞれの基準について解説していきます。

経済的な負担がかかっていないか

土地を所有していると、固定資産税や管理費用などの維持コストがかかります。特に、土地が更地の場合は住宅用地の特例措置が適用されないため、毎年高額な固定資産税を負担し続けなければなりません。

土地を所有し続ける理由が特になく、これらのコストが経済的に大きな負担となっているのであれば、早めに手放してしまったほうが賢明でしょう。

市場価格が上昇しているタイミングか

土地の周辺で再開発が進んでいる場合や地域の人口が増加傾向にある場合は、それだけ土地の需要も高くなるため、将来の市場価格の上昇に期待できます。

市場価格が上昇しているタイミングであれば、将来的にはさらに高値で売却できる可能性が高いため、経済的な負担がそれほど重くなければ、すぐに手放さずに所有し続けることも検討してみましょう。

将来的に活用する予定があるか

土地を残しておけば、将来的に新しい家を建てたり、賃貸アパートや駐車場経営で収入を得たり、新たに事業を始めたり、子供や孫に財産として残してあげたりと選択肢が広がります。

今は必要ないからといって土地を手放してしまうと、将来土地が必要になったときに後悔してしまうかもしれません。自身のライフステージや将来の計画、経済状況などを総合的に考え、専門家や家族としっかりと話し合った上で、慎重に判断するようにしましょう。

感情を考慮しても売却して後悔しないか

何世代にもわたって所有し続けた土地や幼少期に過ごした土地など、特別な思い入れのある土地ほど手放したときの喪失感は大きい傾向があります。

土地を一度手放してしまうと、同じ土地は二度と手に入らないケースが多いです。土地を手放すかどうか判断する際は、経済的な価値や維持コストだけで判断するのではなく、感情を考慮しても売却して後悔しないか考え、慎重に判断するようにしましょう。

まとめ

いらない土地を放置しておくと、さまざまなトラブルを引き起こす恐れがあります。売却が難しければ、寄付やその他この記事で紹介したような土地活用を検討してみてください。

土地活用については、土地活用が得意な不動産会社へ相談することをおすすめします。

また、相続で取得した土地であれば一定の要件を満たすことで2023年4月27日以降は国に返すことができます。

自力での処分・活用が難しければ、相続土地国庫帰属法が施行されるまで適切に管理して、上記制度の利用を目指すのも1つの選択肢です。

土地の処分についてよくある質問

土地の売却を不動産業者に断られました。売却は不可能なのでしょうか?

いいえ、不可能とは限りません。不動産業者によって査定の基準が異なるため、業者を変えることで売却できる可能性があります。

農地や山林など、だれも使わないような土地でも売ることはできますか?

はい、可能です。農地や山林などを専門にする買取業者もいるので、まずは相談してみましょう。

自治体や法人への寄付は、必ず受け付けてもらえるのでしょうか?

必ず受け付けてもらえるとは限りません。寄付を受ける自治体や法人にとってメリットがなければ、断れることもあります。

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-