事故物件の告知義務は何年?時効は?

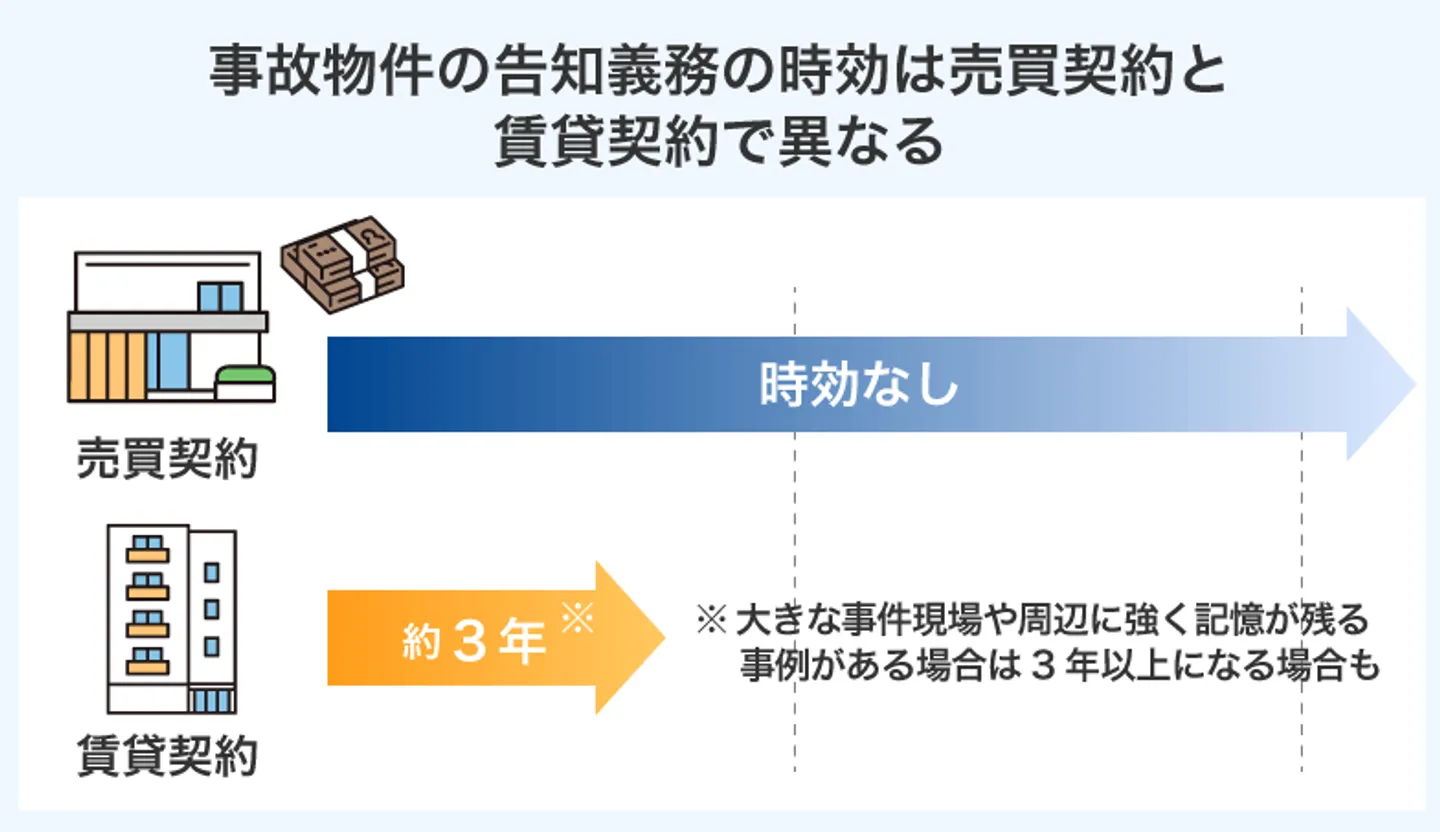

事故物件として取り扱うべき物件には、買い主もしくは借主に対して告知義務がありますが、告知しなくてはならない期間については、2021年5月に国土交通省の、『宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取り扱いについて』で明確となりました。

それによると、告知義務が発生する期間は以下のように定められています。

- 売買契約の場合・・・事故物件の告知義務には時効がない

- 賃貸契約の場合・・・事故物件の告知義務はおおむね3年の時効がある

売買契約の場合・・・事故物件の告知義務には時効がない

売買物件の場合、告知義務に期限(時効)はありません。

これは賃貸借契約よりも金額が大きく心理的瑕疵による損害が大きくなるため、とされています。

賃貸契約の場合・・・事故物件の告知義務は概ね3年の時効がある

賃貸物件の場合、「概ね3年」という告知義務期間(時効)とすることが取り決められました。

3年以上の告知義務を負うケースもあるのでこの後解説させていただきます。

心理的瑕疵が大きい場合は告知義務が3年以上になる場合も

以下のようなケースでは心理的瑕疵が大きい、長く影響を受ける可能性があるということから告知義務が3年以上となる場合もあります。

- 大々的にニュースとして取り上げられた事件現場の場合

- 近隣住民などの記憶に深く残っている事例があった場合

一度居住者が入った物件でも3年の告知義務はなくならない

今回のガイドラインが制定される以前は明確な取り決めがなく、「一度でも誰かが入居すれば事故物件として告知しなくてよい」というスタンスの業者もあったようです。

ですが今回のガイドラインではそのような例外は認められず、最低でも3年は告知義務が発生するということが決まりました。

最短48時間のスピード買取で

不動産を現金化

「高く・早く・トラブルなく」

売却したいなら

訳あり物件買取専門の

当社にお任せください!

告知義務が課される物件の範囲

告知義務が課せられる期間については上述の通りですが、そもそも告知義務が課せられる物件の定義もしっかりと理解しておく必要があります。

これまで事故物件の定義は業者によってもばらつきがありましたが、2021年5月に出された国土交通省|『宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取り扱いについて』で定められたことにより、統一されています。

これについて詳しく解説していきます。

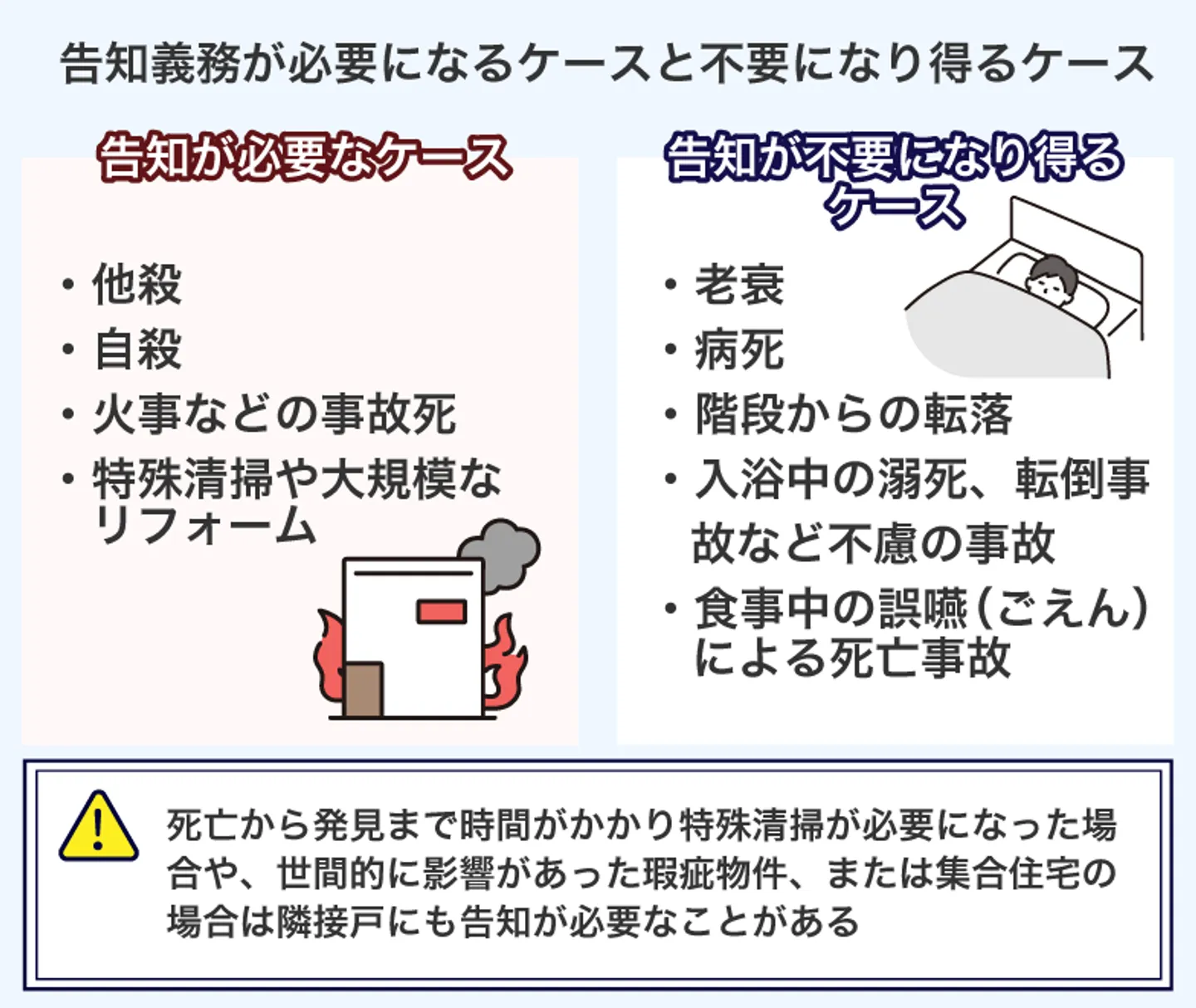

告知義務が発生する事故物件とは、不慮の事故や自然死・病死以外の理由でなくなった過去のある物件

告知義務が発生する事故物件とは、単に人が亡くなったことのある物件ではなく、「不慮の事故や自然死・病死以外の理由でなくなった過去のある物件」を指します。

ただし、自然死や不慮の事故であった場合でも、発見が遅れるなどの理由により”特殊清掃”が入るような状況となった場合には事故物件として取り扱うこととなりました。

以前は事故物件に関する告知が必要であるとする根拠は「宅地建物取引業法第47条」によるものとされていましたが、業者により取り扱いにばらつきがあることで買い主・借主の心理的負担を考慮し対応を統一する目的で公表されたものです。

自然死・不慮の死は事故物件として告知する義務はない

人が亡くなるということは自然の摂理でもあり、老衰や持病などの病死を含む自然死は当然起こりえることである、ということから心理的瑕疵とは認められず、事故物件として告知する義務はありません。

これに関しては過去の判例でも事故物件として取り扱わないで良いとした例があります。

不慮の事故死は告知義務なしと定められた【ガイドラインあり】

不慮の事故も告知義務はないと明確になりましたが、「不慮の事故」はどのようなものがあるのか悩む方もいらっしゃるかもしれません。具体的にどのような例が不慮の事故死に該当するのか見ていきましょう。

- 地震などで家具やものが落下して当たり亡くなってしまった

- 自宅内階段からの転落死

- 入浴中の溺死

- 食事中の誤嚥

- 転倒事故死

- 不慮のベランダからの転落死

不慮の事故のケースに関しては国土交通省|宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取り扱いについての「宅地建物取引業者が告げなくてもよい場合について」の部分で取り上げられています。

【例外】自然死・不慮の死でも事故物件としての告知義務が発生するケースもある

上で自然死・不慮の死は事故物件として取り扱わなくてよいと解説しましたが、例外もあります。以下でどのような例外があるか説明してまいります。

例①特殊清掃が必要になった場合

死亡してから発見まで時間が経っている、といった場合には発見後特殊清掃を入れなければ原状復帰できないケースもあります。この場合には事故物件として告知義務が発生します。

例②ニュースになるなど世間的に影響があると判断できる場合

警察などによる調査の過程で事件性が疑われた事例や、近隣住民に深く記憶に残っているような例では新たな住民にとって心理的瑕疵となりうることも想定されるため、その旨を告知する義務があります。

集合住宅なら隣接戸・共用部分で事故があった場合も告知が必要な場合あり

集合住宅の物件においては、売却を検討している部屋が事故物件として該当するかどうかだけでなく、隣接している部屋が事故物件として該当する場合や、共用部分が事故物件に該当するような場合も、その旨を告知する義務があります。

隣接戸の事故・事件により告知が必要になる代表例

告知義務が発生するのは以下のようなケースになります。

- 隣の部屋が殺人事件現場だった

- 上の部屋で遺体の発見が遅れ該当戸にも特殊清掃が入った

例①隣の部屋が殺人事件現場だった

隣の部屋で殺人事件が起こり人が亡くなっている場合、心理的瑕疵があるとしてその旨を告知しなくてはなりません。

大々的にニュースとして取り上げられている、凄惨な事件であった場合などでは社会的影響も大きいということで、同一物件内で他の部屋も告知が必要になる場合もあります。

例②上の部屋で遺体の発見が遅れ該当戸にも特殊清掃が入った

上の部屋で遺体の発見が遅れ特殊清掃が必要になるレベルであった場合、下の部屋にも影響があるケースもあります。(該当戸に特殊清掃が必要なかった場合も告知義務が発生するケースあり)

上の部屋だけでなく殺人事件が起こった場合と同じく、隣接する部屋に対しても同じく告知が必要になります。

共用部分の事故・事件により告知が必要になるケース例

住民が日常的に利用することが想定される場所で、殺人事件や特殊清掃が必要となる事故により人が亡くなっている場合も告知する義務があります。

該当するのは以下のような場所です。

- エントランス

- ゴミ捨て場

- 駐車場

- エレベーター

- 階段

火災で人が亡くなっている場合も事故物件として告知義務あり

不慮の事故ともとられられるケースではありますが、火災で人が亡くなっている場合も事故物件としての告知が必要となります。

最短48時間のスピード買取で

不動産を現金化

「高く・早く・トラブルなく」

売却したいなら

訳あり物件買取専門の

当社にお任せください!

なぜ事故物件は告知しなくてはいけないのか

事故物件として該当する場合、また事故物件ではないが告知義務が発生する場合など把握していただきましたが、続けて『なぜ事故物件を告知しなくてはならないのか』についても解説させていただきます。

事故物件として告知しなくてはならない理由は以下の3つが挙げられます。

- 心理的瑕疵があるから

- 物件を決定する際の重要判断事項であると考えられるから

- 告知義務を怠ると損害賠償請求される可能性があるから

心理的瑕疵があるから

事故物件であった事実を知って「それはなんだか怖いな…」と感じる方は多いのではないでしょうか。

このような気持ちを抱えたまま、普段通りに生活するのは難しいと考えられますので告知しなくてはならないのです。

「殺人事件があってまだ犯人がつかまっていない」などの場合には新たな住人にとっても危険が迫るリスクがないわけではありませんから告知する必要があるということもあるでしょう。

物件を決定する際の重要判断事項であると考えられるから

新たな住居を決定する際には、さまざまなポイントを総合的に判断して決定します。事故物件であるという事実を知らされずに契約して、後に近隣住民などから話を聞いて知りトラブルに発展する場合もありますから事前に告知しなくてはならないのです。

実際にあったトラブル例として裁判になったものをご紹介します。

- 20数年前の自殺後更地にして告知せずに売却した土地で不法行為責任が認められ慰謝料支払いが命じられた

- 7年前に建物内で強盗殺人事件があったことを売主が告知せず購入価格に発生するであろう差額と弁護士費用の支払が命じられた

年数でみると3年以上経過していても、知り得たことを告知せずに売却したことでトラブルとなった事例でした。

売却に限らず、賃貸物件に対しても告知義務がある以上知り得た情報を告知しない、ということは同じようなトラブルに発展する可能性があります。

告知義務を怠ると損害賠償請求される可能性があるから

事故物件の告知は書面で契約前に行わなくてはなりませんが、これをしなかった場合には損害賠償を請求される可能性もあります。

損害賠償請求の判例として平成26年9月18日判決の大阪での例をご紹介すると、『引越代金・賃貸契約料・慰謝料を含めて114万円の支払いが命じられた』といったケースもありました。

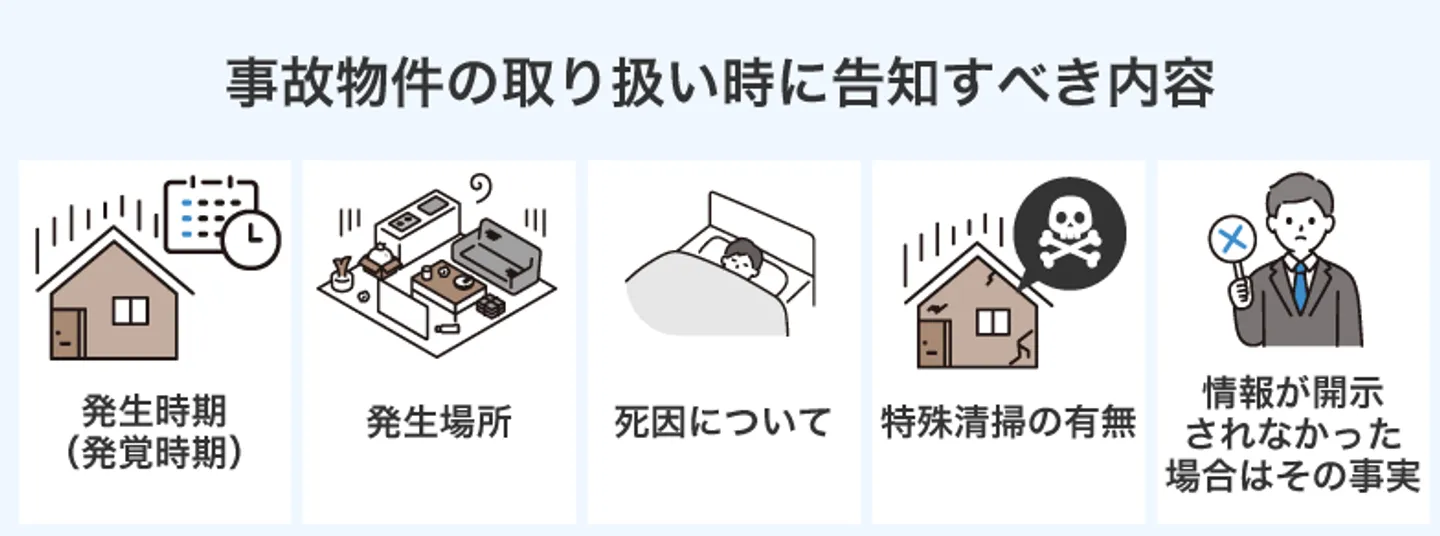

事故物件の取扱時に告知すべき内容とは?

事故物件の告知を行う場合にはどこまでを告知しなくてはならないのか、も把握しておきたいポイントです。以下でどのような内容を告知するべきか解説しますが、あくまで『業務上知り得たものについて告知する義務がある』ということもポイントです。

告知する内容は以下です。

- 発生時期(発覚時期)

- 発生場所

- 死因について

- 特殊清掃の有無

- 上記情報が開示されなかった場合はその事実

告知内容①:発生時期(発覚時期)

事故・事件がいつ起こったのかを明記します。事故や事件でなく特殊清掃があったために該当するケースでは、いつ特殊清掃が入ったのかを告知しましょう。

告知内容②:発生場所

事故・事件がどこで起こったものかを明記しましょう。集合住宅などで部屋ではなく敷地内、別の部屋などの場合もその旨を明記するようにします。

告知内容③:死因について

病死だったのか、事件性があったのか、自殺だったのかなども告知します。

告知内容④:特殊清掃の有無

特殊清掃が入る事態となったのか、そうでないのかも明記します。

告知内容⑤:上記情報が開示されなかった場合はその事実

情報を持っているはずのオーナーや管理会社などから情報開示を拒否された、などの場合にはその旨を併せて告知します。

最短48時間のスピード買取で

不動産を現金化

「高く・早く・トラブルなく」

売却したいなら

訳あり物件買取専門の

当社にお任せください!

事故物件として告知義務を果す際に気を付けておくべき事

事故物件に該当する場合には告知はしなくてはならない、また告知すべき内容についても解説させていただきましたが、告知する上で気をつけなくてはならないポイントもありますのでご紹介させていただきます。

告知する際に気を付けるべきポイントは以下です。

- 事故物件告知内容は口頭ではなく書面がベター

- 事故物件告知内容は故人・遺族への配慮を欠かさないものとすること

事故物件告知内容は口頭ではなく書面がベター

上でも簡単に触れましたが、事故物件の告知は口頭で行わず、書面で行うことが望ましいです。

書面で告知するのが望ましいとお伝えするのには、その後「言った言わない」でトラブルにならないようにするためです。契約時に告知書面も準備し、押印をへて双方確認できた旨を残すようにすると良いでしょう。

事故物件告知内容は故人・遺族への配慮を欠かさないものとすること

事故物件の告知をするとき、遺族や故人のプライバシーへの配慮は最大限に行わなくてはなりません。

中には事故物件ということで根掘り葉掘り知りたいというケースもあるかもしれませんが、故人や遺族の名前、年齢、住所、勤務先などプライバシーに関する事柄は伝えることは避けるべきです。

事故物件の売却は訳あり物件専門の買取業者に相談がおすすめ

事故物件は3年を経過していても通常の相場より安く取り扱うことになる、もしくは買い手・借り手を探すのが難しいなどの理由から、取り扱いを拒否されてしまうケースも多いようです。

事故物件をなるべく高値で、スムーズに売却するためには、訳あり物件専門の買取業者に相談しましょう。

訳あり物件専門の買取業者なら、他の不動産業者では売却できないような事故物件でも積極的に買い取れます。

また、自社で物件を直接買い取るため、早ければ2日で売買契約が成立します。「とにかく早く事故物件を売却したい」という人には、とくにおすすめです。

下記のボタンから無料査定を依頼できるので、まずは売却予定の物件がいくらになるか調べてみましょう。

最短48時間のスピード買取で

不動産を現金化

「高く・早く・トラブルなく」

売却したいなら

訳あり物件買取専門の

当社にお任せください!

まとめ

事故物件に関して今まであいまいで取り扱いに悩ましい部分も多くありましたが、国土交通省のガイドラインにより事故物件の定義や告知義務の内容などが明確になったことをお伝えしてまいりました。

売却物件は時効もなく必ず事故物件として告知しなくてはならない、賃貸物件の場合は3年の時効がある点は大きな違いでした。

契約後のトラブルを回避するためにも、書面でポイントを抑えて告知するようにしましょう。

>>【無料相談】事故物件・訳あり物件の高値買取窓口はこちら

事故物件の告知義務は何年?時効はあるの?

事故物件を賃貸借契約する場合には告知義務は何年?時効はあるの?

賃貸物件の場合には概ね3年の時効が設定されています。

賃貸借契約する際、3年以上の告知義務になる可能性があるのはどんなケース?

凄惨な事件であった、近隣住民の記憶に深く残っているような事例では3年以上の期間が必要とされるケースもあります。

集合住宅の物件の売却を検討しているけど他の部屋で殺人事件があったことは告知しなくてよい?

事件があった場合、特に凄惨な事件であったり、近隣住民への影響が大きいと判断できる場合には隣接戸だけでなく同一建物内の部屋に告知義務が発生する場合もあります。

事故物件をスムーズに売る方法はある?

訳あり物件専門の買取業者に相談すれば、事故物件を現状のまま買い取ってもらえます。早ければ2日程度で現金化できるので、手間なく事故物件を売却したい場合はおすすめです。

訳あり物件を専門に扱う買取業者はこちら

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-