相続が発生したときにおける法定相続持分の基本ルール

法定相続持分とは、文字どおり「法律で定められた相続の持分」です。

文字を見るだけでも、なんとなく「相続の際に最低限もらえる取り分」であることはわかると思います。

しかし、実際に相続が発生したとき、法定相続持分をどのように取り扱うかについては曖昧な人も多いのではないでしょうか。

相続が発生したときにおける法定相続持分の基本ルールは、売却する際にも必要な知識です。まずは、相続時における法定相続持分の基礎知識を確認していきましょう。

法定相続持分とは「民法で定められた相続の取り分」

法定相続持分は「法定相続分」と同じ意味で、民法で定められた相続の取り分です。

遺言による相続方法の指定がなく、相続人全員に異議がなければ、法定相続分どおりに遺産を分割します。

法定相続持分とは、民法で定められた相続の取り分について、各相続人がどれくらいの権利をもっているかを表しているのです。

参照:e-Govポータル「民法第900条」

「遺言」や「遺産分割協議」の方が優先される

相続において、財産の分割が必ず法定相続分どおりになるとは限りません。

被相続人の遺言によって、相続割合や分割方法が指定されていれば、そちらが優先されます。

また、遺産分割協議で相続人すべてが同意すれば、法定相続分を無視した相続が可能です。

法定相続分はあくまで目安であり、目安とは異なる遺産分割も一般的におこなわれます。

法定相続分と遺留分の違い

法定相続分と似た用語で「遺留分」というものがあります。

遺留分とは、法律で最低限保障される相続財産の割合です。遺言や遺産分割協議より優先される点が法定相続分と違います。

残された配偶者や子供が一方的な不利益を受けないために、ある程度の財産を確保できるようにした制度です。

| 法定相続分 |

・民法で定められた相続の割合

・遺言や遺産分割協議が優先される |

| 遺留分 |

・民法で定められた相続人が最低限取得できる財産の割合

・遺言や遺産分割協議で遺留分を無視されたときは他の相続人に請求できる |

参照:e-Govポータル「民法第1042条」

法定相続持分の計算方法

法定相続持分は、亡くなった人との続柄や、法定相続人が何人いるかで決まります。

- 相続人が配偶者と子供のときは、各1/2

- 相続人が配偶者と直系尊属のときは、配偶者は2/3、直系尊属は1/3

- 相続人が配偶者と兄弟姉妹のときは、配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4

上記のリストは上から順に優先され、亡くなった人に子供がいなければ直系尊属(被相続人の父母や祖父母)が、直系尊属もいなければ被相続人の兄弟姉妹に相続権が移ります。

また、子供や直系尊属が複数人いるときは、各法定相続分を該当の人数で割ります。

例えば、3,000万円の遺産を配偶者と子供2人で相続する場合、

・母親は「3,000万円×1/2=1,500万円」

・子供は「3,000万円×1/2÷2人=750万円」

となり、配偶者が1,500万円、子供がそれぞれ750万円を取得します。

法定相続人や法定相続分の計算については、下記の関連記事も参考にしてください。

遺産分割が終わってなくても「法定相続分どおりに共有する登記」は可能

不動産を相続したときは、法務局に相続登記を申請しなければなりません。

登記とは、不動産に関するあらゆる権利を管理する国の制度です。相続登記は、不動産の名義を被相続人から相続人に変更するためにおこないます。

そして、相続は遺産分割協議で相続人全員が合意するまで確定しません。遺産分割協議が終わるまで、相続財産は相続人の共有財産とみなされるのです。

通常、不動産の相続登記は遺産分割協議が終わってから申請します。

しかし、法定相続分どおりの共有名義にするのであれば、遺産分割協議で合意する前に申請できます。各相続人が、単独で申請可能です。

例えば、5,000万円の相続不動産があり、相続人が配偶者・子供A・子供Bだったとします。

「配偶者1/2、子供A1/4、子供B1/4」の割合で不動産を共有名義にするのであれば、各相続人がそれぞれ単独で、他の相続人から同意をもらわなくても登記可能です。

実務においては、遺産分割が長引くために一時的な措置として登記するケースなどがあります。

遺産分割協議で「法定相続分以外の分割」が決まれば登記の修正が必要になる

法定相続分より、遺産分割協議の結果の方が優先されるのは先に解説したとおりです。

遺産分割協議の完了前に「法定相続分どおりに共有する登記」をしても、その後に法定相続分とは違う分割が決まった場合、登記をし直す必要があります。

登記の手間や費用が二重にかかってしまうので、遺産分割協議前の登記申請は慎重に考えてからおこないましょう。

遺産分割協議で相続人が合意しなければ「調停・審判」で相続割合を決定する

遺産分割協議が長引き、当事者だけでは相続を終えられない場合、裁判所に申し立てることで相続割合を決められます。

裁判所の手続きには順序があり、最初に遺産分割調停をおこないます。調停は裁判所の調停員が間に入りますが、あくまで話し合いであり、相続人たちの和解が目的です。

調停で和解できなければ、次は遺産分割審判をおこないます。審判では、裁判官が相続人たちの主張と証拠を踏まえて遺産の分割方法を決定します。

遺産分割審判まで進むと決着まで1~3年かかり、相続財産を手に入れるのが大幅に遅くなるかもしれません。

ちなみに、遺産分割において裁判になることはありません。ただし、遺産分割の前提条件(遺産の範囲や遺言書の有効性など)に争いがあるときは、訴訟によって解決する場合があります。

相続不動産の法定相続持分を売却する3つの方法

相続不動産の法定相続持分を売却する具体的な方法として、以下の3つがあげられます。

- 1.不動産を「法定相続人の共有名義で登記してから売却」する

- 2.相続を終わらせる前に法定相続持分を「法定相続人の間で売買」する

- 3.相続を終わらせる前に法定相続持分を「第三者へ売却」する

重要なのは、売却するタイミングです。相続前に売却すれば、相続に関する労力を大きく減らせます。

また、だれに売却するのかも大切なポイントといえます。第三者に売却したいのであれば、相手によっては売却価格が低くなるかもしれません。

それぞれの方法について、詳しく解説していきます。

方法1.不動産を「法定相続人の共有名義で登記してから売却」する

相続不動産は、名義を亡くなった人から相続人へ変更することで売却が可能になります。

そのため、相続不動産を法定相続人の共有名義で登記してしまえば「売却するのは共有不動産全体か、自分がもっている共有持分か」という話になります。

※共有持分・・・不動産を複数人で共有しているとき、それぞれの共有者がどれくらいの所有権をもっているか表す言葉

それぞれの売却パターンについては、下記の関連記事に詳しく解説しているので参考にしてくさい。

方法2.相続を終わらせる前に法定相続持分を「法定相続人の間で売買」する

遺産分割協議を経ずに、自分の法定相続持分を売却することも可能です。

例えば、法定相続人が配偶者・子供A・子供Bだったとします。法定相続持分はそれぞれ配偶者1/2、子供A・Bがそれぞれ1/4ずつです。

このとき、配偶者が子供Bに対して、自分の法定相続持分1/2を売却することが可能です。

上記の例だと、売買によって子供Bの法定相続持分が3/4となります。

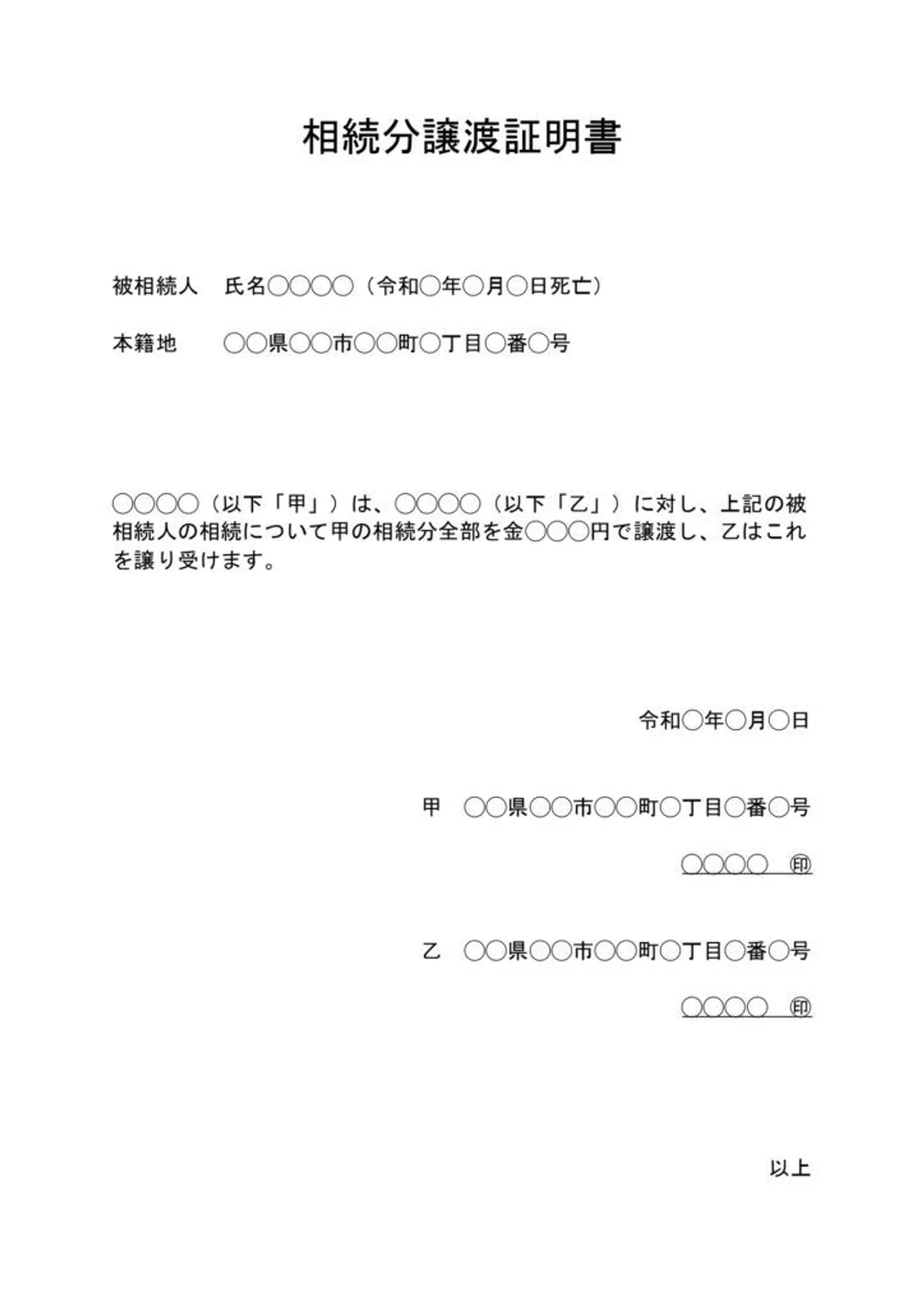

自分の法定相続持分を売却したときは、その証明ができるように「相続分譲渡証明書」を作成しましょう。決まった書式はないため、下記の画像を参考にしてみてください。

「法定相続人の間で売買」と「相続放棄」の違い

自分の法定相続持分を他の法定相続人に譲りたいのであれば、相続放棄をするという方法もあります。

相続放棄の場合、放棄した相続人は最初からいなかったものとして扱われるのが「法定相続人の間で売買」と異なる点です。

例えば、被相続者の子供が相続放棄をした場合、他に子供がいなければ、直系尊属が相続人になります。相続の配分も「相続人が配偶者と直系尊属のとき」で計算し、配偶者は2/3、直系尊属は1/3となります。

また、相続放棄の性質上「だれに自分の持分を譲るか」を選べない点も、持分の売買とは異なる部分です。

方法3.相続を終わらせる前に法定相続持分を「第三者へ売却」する

法定相続持分は、法定相続人以外の第三者へも売却可能です。

売却先の例としては、法定相続人以外の親族が多くなります。

また、相続にあたって被相続人の負債を清算するために、不動産業者や投資家に売却するケースも少なくありません。

ちなみに、法定相続分の売却後、遺産分割協議で法定相続分とは違う分割割合が決まっても、売買契約は解除できません。

遺産分割協議によって自分の取り分が法定相続分より少なくなった場合、自分の資産から補填する必要があるので注意しましょう。

例えば、相続財産が3,000万円のとき、法定相続分1/2を第三者に売却したとします。その後、遺産分割協議で自分の取り分が1/4になっても、売買契約は解除できません。

つまり、差額である1/4(750万円)を、自分の資産から他の相続人へ補填することになります。

相続前の売却は「特定の財産だけ選んで売却できない」点に注意

相続前に法定相続持分を売却する際には、1つ注意点があります。売却できるのはあくまで持分であり、相続財産から特定の財産だけを選んで売ることはできないという点です。

例えば、相続財産が現金・不動産・証券と何種類かあったとします。

この場合、仮に法定相続分が1/2あったとしても、不動産の1/2だけ売却することはできません。

相続前の売却は、言い換えれば「相続で財産を受け取る権利」を売却しているともいえます。「どのような内訳で受け取れるのか」は、他の相続人と話し合わなければなりません。

相続財産のうち特定の財産だけ売却できるのは、相続登記の後となります。

不動産の法定相続持分を売却するときは「共有持分専門の買取業者」がおすすめ

不動産の法定相続持分を第三者に売却する際、問題になるのは売却先の少なさです。法定相続持分だけを手に入れても取り扱いが難しいため、一般的な不動産業者や投資家はまず購入しないでしょう。

そこで、共有持分専門の買取業者に相談することをおすすめします。共有持分の取り扱いに慣れている専門業者であれば、一般的な不動産業者より高額で、かつ最短数日のスピード買取が可能です。

とくに、弁護士と連携している買取業者なら、法律的なトラブルも適切に解決可能です。

当サイトを運営するクランピーリアルエステートも、弁護士と連携している共有持分専門の買取業者です。無料相談も承っているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

法定相続持分の売却から相続トラブルの解決まで、総合的なサポートを提供します。

最短48時間のスピード買取で

不動産を現金化

「高く・早く・トラブルなく」

売却したいなら

共有持分買取専門の

当社にお任せください!

相続不動産の法定相続持分を売却するメリット&デメリット

相続不動産の法定相続持分を売却すべきかどうか、悩んでいる人も多いでしょう。

相続は法制度や権利関係が複雑なため、法定相続持分を売却するとどうなるか具体的にイメージしづらいと思います。

売却した場合のメリットとデメリットを紹介しますので、それらを比較して、自分の状況に合った選択をしましょう。

【メリット1】遺産分割をスムーズに終えられる

1つ目のメリットは、遺産分割をスムーズに終えられる点です。

遺産分割協議や相続登記など、相続にはとにかく手間と時間がかかります。

弁護士や司法書士に手続きや交渉を代行してもらうこともできますが、少しでも早く相続を終わらせたいという人もいるでしょう。

法定相続持分の売却は、面倒な相続をすぐに完了するにはもっとも適した方法といえます。

【メリット2】不動産が共有名義になってしまうのを避けられる

不動産は物理的にわけにくい財産であるため、相続の際に共有化するケースは少なくありません。法定相続分に合わせて共有持分を設定すれば、一見公平な分割ができます。

しかし、共有名義の不動産は管理や処分に共有者間の同意が必要であり、将来的なトラブルになりやすい状態です。

そのため、不動産を共有名義にするのは基本的に避けるべきといえるでしょう。

【デメリット1】勝手に売却すると相続人の間でトラブルになる恐れがある

他の相続人に相談せず法定相続分を売却すれば、トラブルになるかもしれません。

とくに、第三者に売却した場合、遺産分割に本来関係なかった人が介入してくるので、他の相続人としては心情的に納得しづらいでしょう。

今後の関係性も考慮するなら、他の相続人には一言相談すべきかもしれません。場合によっては、相談を聞いた他相続人が買い取ってくれる可能性もあります。

逆に、他の相続人との仲がすでに悪化している状態なら、いち早く関係を断つために法定相続分を売却するという考え方もあるでしょう。

【デメリット2】買主が見つかりにくく価格相場も低くなりがち

すでに解説しましたが、法定相続持分だけを売り出しても、一般的な不動産業者や投資家はまず購入しません。

需要が少なければ、市場価格も低くなります。本来の価値から5~7割程度の価格になるのが普通です。

少しでも高額で売却したい場合は、すでに伝えたとおり共有持分専門の買取業者へ相談するのをおすすめします。

専門に取り扱う業者には、需要も供給も集中します。自然と一般的な市場よりも流通相場が高くなり、あわせて買取価格も高額になるのです。

相続不動産の法定相続持分を売却すべき状況とは?

相続不動産の法定相続持分を売却するメリットとデメリットを紹介しましたが、次はより具体的に、どのような状況であれば売却すべきかを紹介していきます。

あくまで代表的なケースなので、紹介するもの以外でも売却すべき状況はあると思います。

自分の状況を検討するための、標準的な事例として参考にしてください。

遺産分割で他の相続人と揉めている場合

メリット&デメリットでも少し触れましたが、遺産分割でトラブルとなっており、解決に時間がかかるときは法定相続持分の売却を検討してみましょう。

遺産分割がまとまらなければ、裁判所による調停や審判に発展します。解決は長ければ数年かかり、その間相続財産は自由に処分・活用できません。

長期間、相続財産に手を付けられないのは損失です。資産運用で収益を増やす可能性や、売却して生活費や教育費に充てる選択肢を潰してしまうことになります。

また、他の相続人と揉め続けるのも精神的に辛いものです。場合によっては仲が悪くなるだけでなく、嫌がらせなどに発展する恐れもあるでしょう。

相続トラブルは単純な利害だけでなく、感情的な理由で対立する場合もあります。遺産分割が長期化して無駄な時間を過ごすより、法定相続持分を売却して早めに自分の取り分を確保するのも一つの選択肢といえるでしょう。

相続不動産の価値が低い場合

相続不動産の価値そのものが低ければ、遺産分割前に売却した方がコストパフォーマンスがよいといえます。

遺産分割協議や相続登記に時間をかけ、相続税や登記費用を支払っても、手に入れた不動産が1円の価値もないのでは意味がありません。

また、不動産はもっているだけで固定資産税や修繕費といった費用がかかります。自分が住むわけでもなく、収益化もむずかしいのであれば、相続前に売却してしまうのもよいでしょう。

相続手続きや相続後の不動産管理が面倒な場合

繰り返しになりますが、相続には遺産分割協議や相続登記といった手続きが必要です。他の相続人とトラブルになれば、調停や審判で1~3年の時間がかかります。

また、不動産は取得後の管理にも手間がかかるものです。日々の清掃や修繕は必須であり、放置していると自治体から指導が入ることもあります。

共有名義で相続してしまうと、他の共有者と相談が必要になり、なにをするにもいちいち連絡を取り合わなければなりません。

早めに売却した方が相続手続きや不動産管理の手間をなくせるうえに、売却益を生活資本や投資資本に回せて有効活用できるでしょう。

まとめ

法定相続持分を売却する場合、法定相続人の共有名義で登記してから売却するか、相続を終える前に売却しましょう。

基本的には、共有名義で登記してからすぐに売却する方法が、もっともトラブルが起こりにくいでしょう。

法定相続持分を第三者へ売却するときは、共有持分専門の買取業者へ依頼するのがおすすめです。

法定相続持分についてよくある質問

法定相続持分とは何ですか?

法定相続持分とは、不動産を複数人で相続する際に各相続人が最低限もらえる取り分のことで、民法第900条で定められています。

不動産を相続する場合、必ず法定相続持分どおりに相続できますか?

相続において、必ず法定相続分どおりに遺産分割されるとは限りません。「遺言」や「遺産分割協議」の内容の方が優先されます。

どうすれば相続不動産の法定相続持分を売却できますか?

法定相続人の共有名義で登記すれば、自分の共有持分を売却できます。遺産分割前であれば、不動産だけでなく相続財産全体の法定相続持分を売却することが可能です。

相続財産の法定相続持分を売却する場合、メリットなどはありますか?

遺産分割をスムーズに終えられる上、不動産が共有名義になることを避けられるといったメリットがあります。一方で、相続人の間でトラブルになる恐れがあり、買主が見つかりにくく価格相場も低くなりやすい点がデメリットです。法定相続持分を高く売りたい場合、共有持分専門の買取業者へ依頼するのがおすすめです。→

共有持分専門の買取業者はコチラ

どのような場合、法定相続持分を売却すべきですか?

遺産分割で他の相続人と揉めていたり、相続不動産の価値が低い場合、相続手続きや相続後の不動産管理が面倒な場合は、相続不動産の法定相続持分を売却するとよいでしょう。

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-